第102回看護師国家試験―「国民衛生の動向」対応問題・回答

平成25年2月17日(日)に実施された第102回看護師国家試験について、全問題の正答と解説を示します。

また、「国民衛生の動向2023/2024」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

|

|

厚生の指標増刊

国民衛生の動向 2023/2024

発売日:2023.8.29

定価:2,970円(税込)

432頁・B5判

雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。

|

ネット書店

電子書籍

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

第102回看護師国家試験目次

第102回看護師国家試験・必修問題(50問)

▶午前1改題

日本の令和4年(2022年)における総人口に最も近いのはどれか。

- 1億人

- 1億2,500万人

- 1億5,500万人

- 1億8,500万人

② 1億2,500万人

令和4年(2022年)の総人口は1億2,495万人で減少傾向が続いており、将来推計人口(平成29年推計)によると、令和47年(2065年)には8,808万人で1億人を切るとされる。

*第2編1章 1.全国人口の動向 p40~45

▶午前2

飲酒に起因する健康障害はどれか。

- 肝硬変

- 膠原病

- Ménie`re〈メニエール〉病

- Parkinson〈パーキンソン〉病

① 肝硬変

アルコールは様々な健康障害との関連が指摘されており、特に発症頻度の高い臓器障害としてアルコール性肝疾患があり、過剰飲酒の継続等によりアルコール性肝硬変や肝細胞がんへ進行する。

*第3編1章 2.5〕飲酒 p93

▶午前3

日本において国民皆保険制度が適用されているのはどれか。

- 医療保険

- 介護保険

- 火災保険

- 生命保険

① 医療保険

わが国はすべての国民が、「被用者保険」「国民健康保険」「後期高齢者医療」のいずれかの医療保険制度に加入することとされており、この国民皆保険はわが国の医療保険制度の大きな特徴となっている。

*第4編2章 1.医療保険制度 p218~219

▶午前4

ヘルシンキ宣言で提唱されたのはどれか。

- リビングウィル

- ヘルスプロモーション

- ノーマライゼーション

- インフォームド・コンセント

④ インフォームド・コンセント

医療法に、医療提供の際に医療提供者が適切な説明を行い、医療の受け手の理解を得るように努める旨(インフォームド・コンセント)が規定されており、古くは1964年のヘルシンキ宣言においてインフォームド・コンセントが提唱されている。

*第6編1章 10.臨床研究・治験 p266~267

▶午前5

新たに業務に従事する看護師に対する臨床研修実施の努力義務が規定されているのはどれか。

- 医療法

- 学校教育法

- 看護師等の人材確保の促進に関する法律

- 保健師助産師看護師学校養成所指定規則

③ 看護師等の人材確保の促進に関する法律

看護師等の人材確保の促進に関する法律により、国・地方公共団体には財政・金融上の措置、病院等の開設者等には処遇改善・臨床研修等の実施、看護師等には能力の開発・向上、国民には関心・理解などの責務を定めている。

*第4編1章 4.4〕看護職員等 p202~206

▶午前6

Down〈ダウン〉症候群を生じるのはどれか。

- 13トリソミー

- 18トリソミー

- 21トリソミー

- 性染色体異常

③ 21トリソミー

ダウン症候群は、21番染色体の先天性異常(21トリソミー)により生じ、知的障害、先天性白内障、特徴的顔貌、低身長、筋緊張低下などがみられる。

▶午前7

乳歯がすべて生えそろったときの本数はどれか。

- 16本

- 20本

- 24本

- 28本

② 20本

乳歯は、生後6~8か月ころから生え始め、2~3歳ころには上下各10本、計20本生えそろう。なお、6歳ころから生え始める永久歯の最終的な本数は28~32本である。

▶午前8改題

日本における令和4年(2022年)の5~9歳の子どもの死因で最も多いのはどれか。

- 肺炎

- 心疾患

- 不慮の事故

- 悪性新生物〈腫瘍〉

④ 悪性新生物〈腫瘍〉

令和4年(2022年)の小児の年齢階級別死因をみると、0歳と1~4歳では「先天奇形、変形及び染色体異常」、5~9歳では「悪性新生物〈腫瘍〉」、10~14歳では「自殺」が最も多い。

*第2編2章 3.死亡 p53~62

▶午前9

成人期において基礎代謝量が最も多い時期はどれか。

- 青年期

- 壮年前期

- 壮年後期

- 向老期

① 青年期

日本人の食事摂取基準(2020年版)で推定された基礎代謝量は、男性は15~17歳(1,610kcal/日)、女性は12~14歳(1,410 kcal/日)で最も高く、青年期以降は加齢に伴って低下していく。

*第3編1章 2.2〕栄養・食生活 p89~91

▶午前10

医療法において、病院とは[ ]人以上の患者を入院させるための施設を有するものと規定されている。

[ ]に入るのはどれか。

- 10

- 20

- 50

- 100

② 20

患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものは診療所である。

*第4編1章 5.医療施設 p209~213

▶午前11

分娩第2期はどれか。

- 陣痛開始から子宮口全開大まで

- 排臨から発露まで

- 子宮口全開大から胎児娩出まで

- 胎児娩出から胎盤娩出まで

③ 子宮口全開大から胎児娩出まで

分娩は第1期から第4期の経過に分かれ、第1期は陣痛開始から子宮口全開大まで、第2期は子宮口全開大から胎児娩出まで(排臨、発露含む)、第3期は胎児の娩出から胎盤の娩出まで、第4期は分娩後2時間をいう。

▶午前12

チアノーゼの際の皮膚の色に最も近いのはどれか。

- 青

- 赤

- 黄

- 白

① 青

チアノーゼは、血中の酸素不足により皮膚や粘膜が青紫色に変色することをいい、毛細血管中の血中還元ヘモグロビンが5g/dL以上に増加した際に出現する。

▶午前13

サーカディアンリズムの周期はどれか。

- 約8時間

- 約12時間

- 約24時間

- 約48時間

③ 約24時間

生物は地球の自転による昼夜変化に同調して、約24時間周期のサーカディアンリズム(概日リズム)に則り、体内環境を変化させる。サーカディアンリズムは光の明暗による刺激により調整され、特に朝の決まった時間に太陽の刺激を浴びることなどにより整えることができる。

▶午前14

前立腺癌に特徴的な腫瘍マーカーはどれか。

- AFP

- CA19-9

- CEA

- PSA

④ PSA

腫瘍マーカーは癌の種類により特徴的に作られる物質で、血液や尿の成分を測定する腫瘍マーカー検査検査が行われている。そのうちPSA検査では、前立腺癌に特異的な血清PSA値の上昇を調べることで、前立腺癌を早期に発見することができる。

▶午前15

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌〈MRSA〉に有効な薬はどれか。

- バンコマイシン塩酸塩

- セファゾリンナトリウム

- ストレプトマイシン硫酸塩

- ベンジルペニシリンカリウム

① バンコマイシン塩酸塩

薬剤耐性菌であるメチシリン耐性黄色ブドウ球菌〈MRSA〉は、抵抗力の弱まった宿主(易感染者)に対して病原性を発揮する日和見感染症を起こす。MRSAの治療に当たり、抗菌薬としてバンコマイシンが用いられる。

▶午前16

成人女性に一時的な導尿を行う際に、カテーテルを挿入する長さはどれか。

- 1〜3cm

- 5〜7cm

- 9〜11cm

- 18〜20cm

② 5〜7cm

導尿カテーテルは尿道に挿入し、膀胱内の尿を排出させるチューブである。女性の導尿では尿道の長さよりも少し長い約4~7cmを挿入する(男性は約18~20cm)。

▶午前17

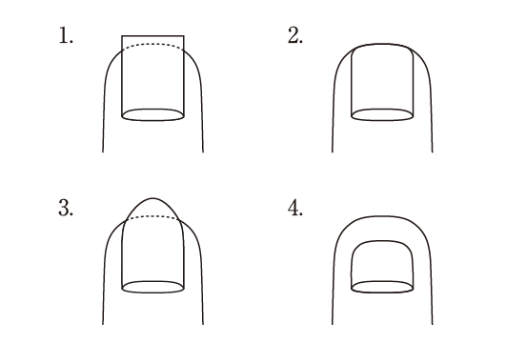

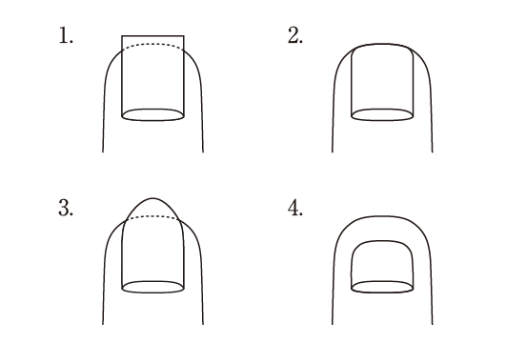

爪の切り方の模式図を示す。

爪のケアとして適切な切り方はどれか。

②

爪の割れや剥がれを防止し、接触する人や物を傷つけることのないように、爪の長さは指の先端と同じにし、角に丸みを出す。深爪(④)は爪の内側の皮膚等に感染や炎症を引き起こすおそれがあるため避ける。

▶午前18

空気感染を防止するための防護用具はどれか。

- ガウン

- ゴーグル

- N95マスク

- 外科用マスク

③ N95マスク

手洗い等の標準予防策(スタンダードプリコーション)に加え、感染経路別予防策として、結核や麻しんなど空気感染のおそれのある患者については病室を陰圧室とし、入室するときはN95マスクを装着する。

*第4編1章 3.11〕院内感染対策 p186~187

▶午前19

無菌操作を必要とするのはどれか。

- 鼻腔吸引

- 気管内吸引

- 口腔内吸引

- 胃内容物の吸引

② 気管内吸引

無菌操作は、外科処置による感染リスクを抑えるため、滅菌された防護具、滅菌器具を用いて、無菌状態を保持しながら取り扱うことをいう。原則無菌状態である下気道に挿管する気管内吸引では、細菌感染による肺炎等の予防のため無菌操作を行う。

▶午前20

仰臥位での褥瘡好発部位はどれか。

- 仙骨部

- 内顆部

- 腸骨稜部

- 大転子部

① 仙骨部

仰臥位は仰向けに横たわる体位をいい、仰臥位で圧力が集中する後頭部、肩甲骨部、肘部、仙骨部、踵骨部は褥瘡の好発部位である。

▶午前21改題

日本の令和4年(2022年)における母の年齢階級別出生率が最も高いのはどれか。

- 20~24歳

- 25~29歳

- 30~34歳

- 35~39歳

- 40~44歳

③ 30~34歳

令和4年(2022年)の母の年齢階級別出生率をみると、30~34歳が0.4706と最も高く、次いで25~29歳(0.3483)となっている。かつては25~29歳の出生率が最も高かったが、平成17年頃から30~34歳の出生率が最も高い。

*第2編2章 2.出生 p49~53

▶午前22

低血糖の症状または所見はどれか。

- 口渇

- 徐脈

- 多尿

- 発汗

- 発熱

④ 発汗

低血糖は血糖値が正常範囲よりも低下した状態で、冷や汗(発汗)や動悸、けいれん、手足のふるえなどの症状がみられる。

▶午前23

ワルファリンと拮抗作用があるのはどれか。

- ビタミンA

- ビタミンC

- ビタミンD

- ビタミンE

- ビタミンK

⑤ ビタミンK

ワルファリンは血液を固まりにくくし、血栓や塞栓を防ぐ抗凝固剤である。ビタミンKはワルファリンの働きを阻害する拮抗作用があり、ワルファリン使用時にはビタミンKを多く含む納豆などの食品の摂取は控える。

▶午前24

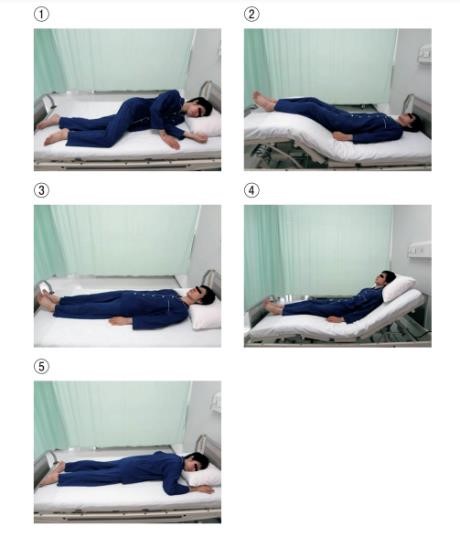

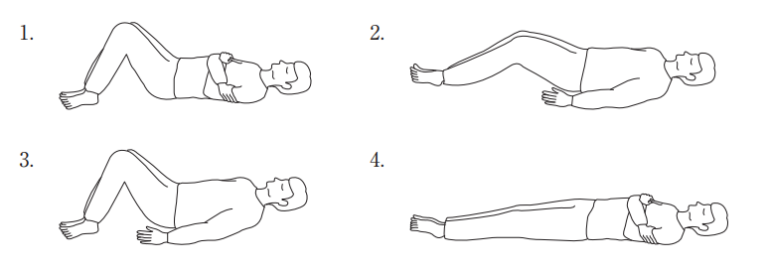

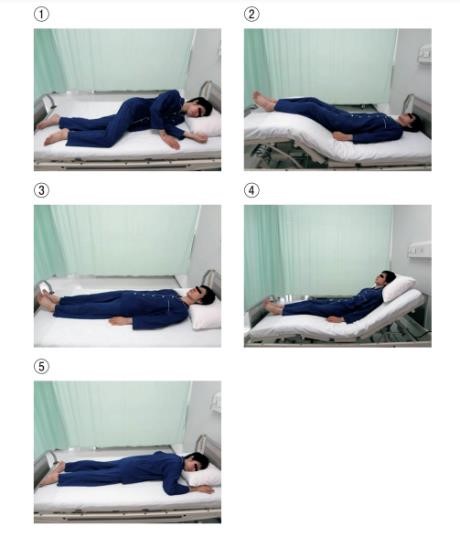

体位の写真を別に示す。

Fowler〈ファウラー〉位はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

④ ④

ファウラー位(半坐位)は上半身を45度程度上げる体位である。①は左側臥位、②下肢を上げた仰臥位(ショック体位)、③は仰臥位、⑤は腹臥位に当たる。

▶午前25

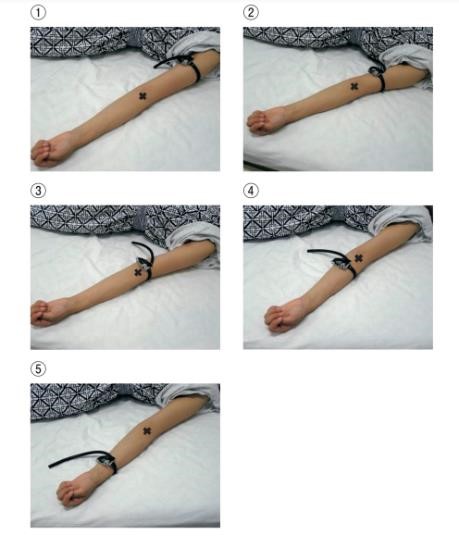

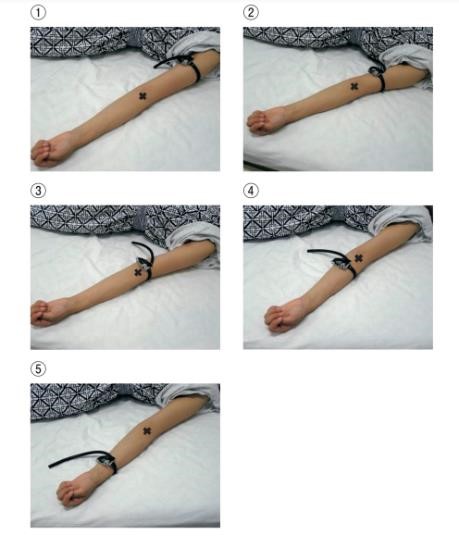

肘正中皮静脈からの採血における駆血部位の写真を別に示す。

正しいのはどれか。

ただし、×は刺入部である。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

② ②

成人の採血においては前腕の静脈が多く用いられ、肘正中皮静脈、橈側皮静脈、尺側皮静脈などが選択される。駆血帯は採血部位の5~10cm上部(中枢側)に巻き、21~23Gの太さの注射針を用いて、血管の走行に合わせて10~30度の角度で刺入する。

▶午後1改題

日本の令和3年(2021年)における女性の平均寿命はどれか。

- 77.57年

- 81.42年

- 87.57年

- 91.42年

③ 87.57年

平均寿命とは0歳の平均余命をいい、令和3年(2021年)の簡易生命表では、男性が81.47年、女性が87.57年となっている。

*第2編3章 生命表 p71~74

▶午後2

炭坑従事者に起こりやすい職業性疾患はどれか。

- 潜函病

- じん肺

- 中皮腫

- 白ろう病

② じん肺

じん肺は、主に粉じん(石綿〈アスベスト〉含む)の発生する環境で仕事をしている労働者が、粉じんを吸入することによって肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいう。石炭の採掘、岩石坑道の掘進作業などにより、炭坑従事者はじん肺を発症しやすい。

*第8編 5.職業性疾病の予防対策 p316~317

▶午後3

介護保険制度における施設サービス費の原則的な利用者負担の割合はどれか。

- 1割

- 2割

- 3割

- 5割

① 1割

介護保険制度のサービスを利用する者は、原則費用の1割(所得により2割または3割)を負担して各種サービスを受ける。

*第5編1章 2.2〕介護給付 p233~236

▶午後4

倫理原則の「善行」はどれか。

- 患者に身体的損傷を与えない。

- 患者に利益をもたらす医療を提供する。

- すべての人々に平等に医療を提供する。

- 患者が自己決定し選択した内容を尊重する。

② 患者に利益をもたらす医療を提供する。

看護実践における倫理原則のうち、「善行の原則」は、患者の症状、感情に合わせた最良の医療・看護提供するなど、患者のために最善を尽くすことをいう。

×① 患者に身体的損傷を与えない。

倫理原則のうち「無危害の原則」に当たる。

×③ すべての人々に平等に医療を提供する。

倫理原則のうち「公正と正義の原則」に当たる。

×④ 患者が自己決定し選択した内容を尊重する。

倫理原則のうち「自律尊重の原則」に当たる。

▶午後5

マズロー, A. H.の基本的欲求階層論で最も低次の欲求はどれか。

- 自己実現の欲求

- 所属と愛の欲求

- 生理的欲求

- 安全の欲求

③ 生理的欲求

マズローの欲求階層説では、低階層から「生理的(食事、排泄、睡眠等)欲求」「安全(危険回避)の欲求」「社会的(所属・愛情)欲求」「自尊(承認)の欲求」「自己実現の欲求」の5段階となっており、人間は低階層の欲求が満たされると高階層の欲求に移っていくことをあらわす。

▶午後6

標準的な発育をしている児において体重が出生時の約2倍になる月齢はどれか。

- 1か月

- 3か月

- 6か月

- 9か月

② 3か月

出生時の平均体重は約3kgで、3か月ごろには約2倍、1年ごろには約3倍となる。なお、出生時の平均身長は約50cmで、1年ごろには約1.5倍、4年ごろには約2倍となる。

*第2編2章 2.出生 p49~53

▶午後7

標準的な発育をしている児において脳重量が成人の約90%に達する年齢はどれか。

- 5〜6歳

- 8〜9歳

- 11〜12歳

- 15〜16歳

① 5〜6歳

脳重量は出生時には成人の4分の1程度であるが、乳幼児期に急速に発達し、乳児期には50%、幼児後期の5〜6歳ころには成人の90%に達する。

▶午後8

乳児期の特徴はどれか。

- 分離不安

- 第一次反抗期

- ギャングエイジ

- 自我同一性の確立

① 分離不安

生後6〜8か月ころの乳児期には、身近な家族等の顔を見分け、応答的な愛着関係がみられるようになり、親から離されることへの分離不安や、知らない相手への人見知りがはじまる。

×② 第一次反抗期

第一次反抗期は、自我が芽生える幼児前期の特徴である。

×③ ギャングエイジ

ギャングエイジとは、親から離れて仲間と集団行動をとることをいい、学童期の特徴である。

×④ 自我同一性の確立

自分は何者であるかという自我同一性〈アイデンティティ〉の確立は、思春期(青年期)の特徴である。

▶午後9改題

令和3年(2021年)国民生活基礎調査で、65歳以上の者のいる世帯の全世帯に占める割合はどれか。

- 29.7%

- 39.7%

- 49.7%

- 59.7%

③ 49.7%

令和3年(2021年)の65歳以上の者のいる世帯の割合は49.7%で、総世帯数の半数近くを占めている。

*第2編1章 1.全国人口の動向 p40~45

▶午後10

健常な成人の体重における水分の割合に最も近いのはどれか。

- 20%

- 40%

- 60%

- 80%

③ 60%

成人の体重に占める水分量は約60%(高齢者は50~55%)である。なお、そのうち細胞内液は約40%、細胞外液(間質液・血漿)は約20%とされる。

▶午後11

血中濃度が上昇すると黄疸となるのはどれか。

- グルコース

- ビリルビン

- クレアチニン

- 総コレステロール

② ビリルビン

黄疸は、赤血球が壊れる際にヘモグロビンが分解され、生成されたビリルビンにより皮膚や白眼が黄色くなる状態をいう。

▶午後12

末梢血液中の( )が低下した状態を貧血という。

( )に入るのはどれか。

- 血漿量

- 血小板数

- アルブミン濃度

- ヘモグロビン濃度

④ ヘモグロビン濃度

貧血は、血液中のヘモグロビン濃度が減少している状態と定義される。

▶午後13

表在感覚の受容器が存在する部位はどれか。

- 筋肉

- 皮膚

- 関節

- 骨

② 皮膚

体性感覚として、触覚・温度感覚・痛覚の表在感覚(皮膚感覚)と、体の内部の筋や腱、関節などに起こる深部感覚がある。

▶午後14

Koplik〈コプリック〉斑がみられる疾患はどれか。

- 麻疹

- 手足口病

- 帯状疱疹

- ヘルパンギーナ

① 麻疹

麻疹は、高熱や発症初期に頬粘膜に生じる白色のコプリック斑、その後の耳後部から始まり体の下方へと広がる赤い発疹を特徴とする全身性ウイルス感染疾患である。

*第3編3章 3.5〕風しん・麻しん p140

▶午後15

嚥下障害のある患者の食事介助で適切なのはどれか。

- 水分はとろみをつける。

- 頸部を伸展する。

- 一口量を多くする。

- むせたときには水を飲ませる。

① 水分はとろみをつける。

嚥下障害のある患者の食事介助時には、食事が気管に入る誤嚥に細心の注意を払う必要がある。水分は流れるスピードが速いため誤嚥が生じやすく、適度なとろみをつけて速度を緩めることでその防止を図ることができる。

×② 頸部を伸展する。

頸部を伸展すると咽頭と気管が直線的になり、誤嚥が生じやすくなるため、頸部を前屈して食事の援助を行うことが望ましい。

×③ 一口量を多くする。

嚥下障害は飲み込み機能の低下であり、誤嚥のほか窒息を予防するために一口量を少なくする。

×④ むせたときには水を飲ませる。

むせたときは口内のものを吐き出させて背中をさするなどする。

▶午後16

グリセリン浣腸を実施する際、腸管孔の危険性が最も高い体位はどれか。

- 立位

- 側臥位

- 仰臥位

- シムス位

① 立位

グリセリン浣腸は腸管の蠕動を促進し、排泄を促進させる。直腸穿孔の危険性があるため、立位による浣腸は危険であり、左側臥位による5~6cm程度のチューブ挿入を実施する。

▶午後17

長期臥床によって生じるのはどれか。

- 高血糖

- 筋萎縮

- 食欲増進

- 心拍出量の増加

② 筋萎縮

長期臥床などの活動性の低下により、筋力の低下や筋萎縮、起立性低血圧、食欲低下など、二次的に身体機能が低下する廃用症候群が生じやすくなる。

▶午後18

点滴静脈内注射1,800mL/日を行う。

一般用輸液セット(20滴≒1mL)を使用した場合、1分間の滴下数はどれか。

- 19滴

- 25滴

- 50滴

- 75滴

② 25滴

1分あたりの滴下数は、(総輸液量×1mLあたりの滴下数)÷時間(分)で計算する。時間は1日=24時間=1,440分。(1,800×20)÷1,440=25となる。

▶午後19

温罨法の作用で正しいのはどれか。

- 平滑筋が緊張する。

- 局所の血管が収縮する。

- 知覚神経の興奮を鎮静する。

- 細胞の新陳代謝を抑制する。

③ 知覚神経の興奮を鎮静する。

温罨法(おんあんぽう)は、湯たんぽなどにより身体の一部に温熱刺激を与える方法で、①平滑筋の弛緩、②血管の拡張、③感覚・痛覚神経の興奮の鎮静(疼痛緩和)、④新陳代謝の促進などはその効果である。

▶午後20

AEDの使用方法で正しいのはどれか。

- 電極パッドは水で濡らしてから貼る。

- 電極パッドは心臓をはさむ位置に貼る。

- 通電時は四肢を押さえる。

- 通電直後は患者に触れない。

② 電極パッドは心臓をはさむ位置に貼る。

自動体外式除細動器〈AED〉は、致死性不整脈である心室細動および無脈性心室頻拍を電気ショックによって取り除く(除細動)装置である。電極パッドは、心臓を挟むように右前胸部と左側胸部の位置に貼り付けて使用する。

×① 電極パッドは水で濡らしてから貼る。

貼付部が濡れていると電気が水分を通って心臓を通らない場合があるため濡らさない。また、汗や海水で皮膚が濡れている場合は貼付前に拭き取る必要がある。

×③ 通電時は四肢を押さえる。

×④ 通電直後は患者に触れない。

通電時に傷病者の体に触れると感電するおそれがあるため離れ、通電後は心臓マッサージなど適切な心肺蘇生法を行う。

*第4編1章 3.3〕救急、休日夜間医療 p177~180

▶午後21

災害時のトリアージで最優先治療群のトリアージタッグはどれか。

- 赤

- 黄

- 黒

- 緑

① 赤

トリアージ(災害時等の治療優先度の決定)の際にはトリアージタグ(識別票)を利用し、傷病者の緊急度に応じて、優先順に赤(Ⅰ:最優先治療群・重症群)、黄(Ⅱ:待機的治療群・中等症群)、緑(Ⅲ:保留群・軽症群)、黒(0:不処置群・死亡群)と分類する。

*第4編1章 3.6〕災害時医療 p181~182

▶午後22

McBurney〈マックバーネー〉点の圧痛を特徴とする疾患はどれか。

- 胃潰瘍

- 急性膵炎

- 尿管結石症

- 急性虫垂炎

- 子宮内膜症

④ 急性虫垂炎

圧痛点は、指などで圧迫した際に強い痛みを感じる部分をいい、疾患によって特定の圧痛点があり、診断に用いられる。右下腹部にあるマックバーネー点は急性虫垂炎の圧痛点である。

▶午後23

神経性食欲不振症の症状または所見はどれか。

- 発熱

- 咳嗽

- 徐脈

- 高血圧

- 過多月経

③ 徐脈

神経性食欲不振症(神経性無食欲症)は摂食障害の一つで、青年期の女性におおくみられ、極端な食事制限と過度なやせを示す。栄養不足に起因する症状として、無月経や低血圧、徐脈、低体温、浮腫などがみられる。

▶午後24

長期間の使用によって満月様顔貌〈ムーンフェイス〉になるのはどれか。

- ヘパリン

- インスリン

- テオフィリン

- プレドニゾロン

- インドメタシン

④ プレドニゾロン

副腎皮質ステロイドであるプレドニゾロンは、炎症の抑制や免疫力の抑制など幅広い疾患で用いられているが、満月様顔貌〈ムーンフェイス〉や高血糖、高血圧、易感染性、骨粗鬆症、食欲増進による体重増加など副作用が多く、注意を要する。

▶午後25

努責やくしゃみをしたときに生じる尿失禁はどれか。

- 溢流性尿失禁

- 機能性尿失禁

- 切迫性尿失禁

- 反射性尿失禁

- 腹圧性尿失禁

⑤ 腹圧性尿失禁

腹圧性尿失禁は、重い物を持ち上げたときや運動時、せき・くしゃみをしたときなど、腹部に力を加えたときに起こる不随意の尿漏れである。骨盤底筋の衰えにより尿道がコントロールできないことが原因であるため、行動療法として骨盤底筋訓練が効果的である。

×① 溢流性尿失禁

溢流性尿失禁は、前立腺肥大症などに伴う排尿障害により、尿がうまく出せず、少しずつ漏出するして起こる失禁である。

×② 機能性尿失禁

機能性尿失禁とは、泌尿器等の排尿機能に問題はないが、運動機能の低下や認知症により起こる尿失禁である。

×③ 切迫性尿失禁

切迫性尿失禁は、急に我慢できないほどの強い尿意を催す尿意切迫感による失禁である。

×④ 反射性尿失禁

反射性尿失禁は脊椎損傷などにより尿意を感じず不随意に起こる失禁である。

第102回看護師国家試験・一般問題(130問)

▶午前26

中耳にあるのはどれか。

- 前庭

- 蝸牛

- 半規管

- 耳小骨

④ 耳小骨

中耳は鼓膜の奥にある空間で、中耳内の耳小骨は外部からの音を増幅させて内耳に伝える働きをもつ。その他は内耳にある。

▶午前27

脂肪を乳化するのはどれか。

- 胆汁酸塩

- トリプシン

- ビリルビン

- リパーゼ

① 胆汁酸塩

肝臓で作られる胆汁は、胆嚢で濃縮・貯留され、十二指腸に分泌されて脂肪を乳化することで、膵臓内のリパーゼ(脂肪分解酵素)の働きを助ける。

▶午前28

高血圧性脳出血で最も頻度の高い出血部位はどれか。

- 被殻

- 視床

- 小脳

- 橋

① 被殻

被殻出血は脳出血の部位として最も多く、主に被殻を通る血管が持続的な高血圧により動脈硬化を起こすことにより生じる。

▶午前29

酸塩基平衡の異常と原因の組合せで正しいのはどれか。

- 代謝性アルカローシス――下痢

- 代謝性アシドーシス――嘔吐

- 代謝性アシドーシス――慢性腎不全

- 呼吸性アシドーシス――過換気症候群

③ 代謝性アシドーシス――慢性腎不全

腎臓は重炭酸(HCO3-)を調節して血液を弱アルカリ性に保っており、慢性腎不全によりpH調整機能が低下することで、血液の酸性度が上昇する(代謝性アシドーシス)。

×① 代謝性アルカローシス――下痢

胆汁や膵液、腸液などには重炭酸(HCO3-)が含まれるが、頻回の下痢によりそれが失われることで、血液の酸性度が上昇する(代謝性アシドーシス)。

×② 代謝性アシドーシス――嘔吐

頻回の嘔吐により大量の胃液(pH1~2の強酸性の胃酸)が失われることで、血液のアルカリ性度が上昇する(代謝性アルカローシス)。

×④ 呼吸性アシドーシス――過換気症候群

頻呼吸などの過換気症候群では、血中酸素分圧〈PaO2〉の上昇と血中二酸化炭素分圧〈PaCO2〉の低下により体内のpHが上昇し、血液がアルカリ性に傾く(呼吸性アルカローシス)。

▶午前30

母乳が主な感染経路となるのはどれか。

- 成人T細胞白血病〈ATL〉ウイルス

- 単純ヘルペスウイルス〈HSV〉

- サイトメガロウイルス

- 風疹ウイルス

① 成人T細胞白血病〈ATL〉ウイルス

成人T細胞白血病〈ATL〉は、ヒトT細胞白血病ウイルス1型〈HTLV-1〉の感染により発症する可能性があり、発症には主に母乳を介した母子感染が関与している。

*第3編3章 3.11〕HTLV-1対策 p141

▶午前31改題

日本の令和4年(2022年)における人口の動向について正しいのはどれか。

- 年少人口の構成割合は20%台である。

- 老年人口の構成割合は20%台である。

- 従属人口指数は90台である。

- 老年化指数は260台である。

② 老年人口の構成割合は20%台である。

×① 年少人口の構成割合は20%台である。

○② 老年人口の構成割合は20%台である。

年齢3区分別の構成割合は、年少人口(0~14歳)が11.6%、生産年齢人口(15~64歳)が59.4%、老年人口(65歳以上)が29.0%となっている。

×③ 従属人口指数は90台である。

従属人口(年少人口+老年人口)の生産年齢人口に対する比率(従属人口指数)は68.4となっている。

×④ 老年化指数は260台である。

老年人口の年少人口に対する比率(老年化指数)は249.9となっている。

*第2編1章 1.全国人口の動向 p40~45

▶午前32

同じ問題や悩みを抱えた人々が助け合う活動はどれか。

- ケースワーク

- ピアサポート

- コミュニティワーク

- コンサルテーション

② ピアサポート

ピアサポートは当事者同士の支え合いをいい、同様の精神障害や疾病を抱えている者同士が自らの体験に基づいて支援し合い、問題解決や地域における交流・社会参加につなげていく。

*第3編4章 2.難病対策 p155~160

▶午前33

社会保険と根拠となる法律の組合せで正しいのはどれか。

- 医療保険――健康保険法

- 年金保険――老人福祉法

- 雇用保険――雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

- 労働者災害補償保険――労働基準法

① 医療保険――健康保険法

医療保険に関わる法律として、主に被用者保険は健康保険法、国民健康保険は国民健康保険法、高齢者医療制度は高齢者の医療の確保に関する法律が対応している。

×② 年金保険――老人福祉法

国民年金法や厚生年金保険法が根拠となる。

×③ 雇用保険――雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

雇用保険法が根拠となる。

×④ 労働者災害補償保険――労働基準法

労働者災害補償保険法が根拠となる。

*第4編2章 2.医療保険制度のあゆみ p219

▶午前35改変

健康日本21(第二次)で喫煙対策として取り組んでいる目標はどれか。

- 禁煙支援プログラムの普及

- 公共の場での分煙の徹底

- 育児中の母親の喫煙の減少

- 未成年者の喫煙をなくす

④ 未成年者の喫煙をなくす

健康日本21(第二次)における喫煙対策の目標は、①成人の喫煙率の減少(喫煙をやめたい者がやめる)、②未成年者の喫煙をなくす、③妊娠中の喫煙をなくす、④受動喫煙(家庭・職場・飲食店・行政機関・医療機関)の機会を有する者の割合の減少である。

*第3編1章 2.6〕喫煙 p93~95

▶午前36

看護計画における看護上の問題について適切なのはどれか。

- 医師と共有しない。

- 原因は1つに絞る。

- 退院するまで変更しない。

- 原因が不明な事象も問題とする。

④ 原因が不明な事象も問題とする。

看護過程では原因が1つに絞れない情報、原因が不明な情報を含めて幅広く収集し、それに基づいて看護計画を立案する。立案後も継続的に情報収集を行うことで計画を適宜修正するとともに、多職種で共有し、必要があれば問題解決に向けて連携を図る。

▶午前37

看護記録の内容で適切でないのはどれか。

- 患者の訴えたこと

- 実施したケアの内容

- ケア後の患者の変化

- ケア後の看護師の感想

④ ケア後の看護師の感想

診療記録のうち看護記録は、患者の話や訴えから得られる主観的情報、観察や測定から得られる客観的情報、実施したケアの内容やその経過などを記録する。看護師の主観的感想は適さない。

▶午前38

医療法施行規則で規定されているのはどれか。

- 病室の室温

- 病室の照度

- ベッドの高さ

- 1床あたりの床面積

④ 1床あたりの床面積

医療法により病床種別ごとに人員配置基準(人員1人当たりの入院患者数)や構造設備基準(必置施設、患者1人につき病床面積、廊下幅)等が定められている。

*第4編1章 5.医療施設 p209~213

▶午前39

Aさん(50歳、男性)は、心筋梗塞で病院に緊急搬送されたが、2時間後に死亡した。Aさんの家族は突然の出来事で混乱している。

Aさんの家族への対応で最も適切なのはどれか。

- 死後の処置への家族の同席を断る。

- Aさんと家族だけの時間をつくる。

- Aさんの死についての話題は避ける。

- 心筋梗塞による死亡は多いと慰める。

② Aさんと家族だけの時間をつくる。

死別直後は死の衝撃から否認を経て死を受け入れる段階であり、遺族に対するグリーフケアとして、Aさんと家族の時間を作り、徐々に死を受容することが適切である。

▶午前40

入院中の患者における中心静脈栄養法〈IVH〉の管理で適切なのはどれか。

- 刺入部は毎日消毒する。

- 定期的に血糖値を確認する。

- カテーテルの刺入部は見えないように覆う。

- 輸液セットはカテーテルを抜去するまで交換しない。

② 定期的に血糖値を確認する。

中心静脈栄養法による高カロリー輸液では、末梢静脈栄養法よりも糖濃度の高い輸液を投与することができるが高血糖が起こりやすく、投与中は定期的な血糖値の確認が必要である。

▶午前41

水封式持続吸引法による胸腔ドレナージについて正しいのはどれか。

- ドレーンの回路は開放式である。

- 水封室の水面は呼吸に伴って上下に動く。

- 吸引圧は-50〜-100cmH2Oに調整する。

- ドレーンバッグは挿入部よりも高く設置する。

② 水封室の水面は呼吸に伴って上下に動く。

胸腔ドレナージは胸腔内の空気や液体を体外に排出するため、胸腔ドレーン(チューブ)を胸腔に挿入する処置である。機器内の水封は空気が体内に流入することを防ぐもので、呼吸に伴って上下する(呼吸性移動)。

×① ドレーンの回路は開放式である。

胸腔内の陰圧を保つため、ドレーンの回路は閉鎖式である。

×③ 吸引圧は-50〜-100cmH2Oに調整する。

胸腔ドレーンを-10cmH2O程度の陰圧にする。

×④ ドレーンバッグは挿入部よりも高く設置する。

排液の逆流を防ぐために、ドレーンバッグは挿入部よりも低く設置する。

▶午前42

7時から翌朝7時までの24時間尿を採取する方法として正しいのはどれか。

- 7時に排尿した尿から蓄尿を始める。

- 排便時に出た尿は蓄尿しない。

- 翌朝7時に出た尿は蓄尿しない。

- 24時間の全尿の一部を採取する。

④ 24時間の全尿の一部を採取する。

24時間尿の採取に当たっては、開始時間に排尿を済ませて膀胱を空にし、それ以後の尿を蓄尿する。各蓄尿時には、排尿時刻と尿量を記録した後、その一部を採取して保存していく。

▶午前43

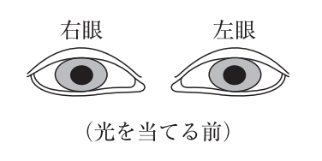

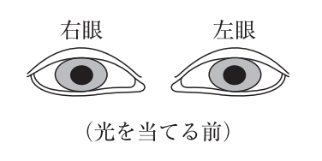

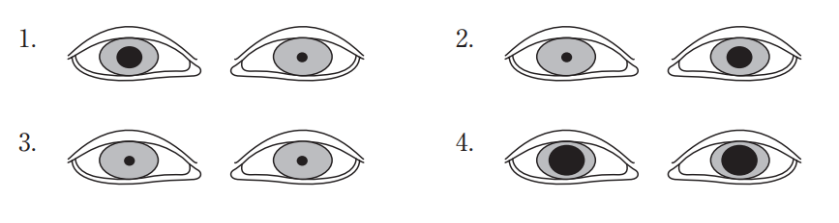

健常な人の瞳孔を図に示す。

右眼に光を当てたときの正常な対光反射はどれか。

③

瞳孔(黒目)は網膜に対する光刺激を受けると収縮する(対光反射)。正常な対光反射では、片方の眼に光を当てた場合、もう片方の眼の瞳孔も同様に収縮する。なお、瞳孔散大・対光反射の消失は死の三徴候の一つである。

▶午前44

成人の学習の特徴として正しいのはどれか。

- 学習者のこれまでの経験が資源となる。

- 外的動機づけによって学習が促進される。

- 自己評価よりも他者による評価が重要である。

- 課題中心の学習よりも講義形式による学習の方が効果が高い。

① 学習者のこれまでの経験が資源となる。

学習とは個人の経験の積み重ねを基礎とした、永続性を持つ行動の変容をいう。外部からの影響や評価、教育よりも、自主的・主体的経験が重視される。

▶午前45

術前の検査値で創傷治癒の遅延因子となるのはどれか。

- 血清アルブミン低値

- 血清総ビリルビン低値

- 糸球体濾過値〈GFR〉高値

- 動脈血酸素分圧〈PaO2〉高値

① 血清アルブミン低値

アルブミンは肝臓で作られる蛋白質で、肝機能の低下により血清アルブミンが低下(3.5g/dL未満)した場合、低栄養と判断される(低アルブミン血症)。創傷治癒には多くの栄養が必要であり、低栄養状態では遅延因子となる。

▶午前46

乳癌に対する乳房温存手術後の放射線治療を受ける患者への説明で正しいのはどれか。

- 放射線肺炎のリスクがある。

- 対側の乳癌の予防が目的である。

- 治療期間中はブラジャーの使用を避ける。

- 治療期間中はマーキングした部位を洗わない。

① 放射線肺炎のリスクがある。

乳癌や肺癌、食道癌など胸部の癌に対する放射線治療では、副作用〈有害事象〉として放射線肺炎のリスクがあり、治療後半年以内起こりやすい。

▶午前47

緩和ケアについて正しいのはどれか。

- 患者の家族は対象に含まない。

- ケア計画は多職種が話し合って立案する。

- 疼痛コントロールの第一選択はモルヒネである。

- 根治的な治療法がないと医師が説明したときから始める。

② ケア計画は多職種が話し合って立案する。

緩和ケアでは、患者とその家族に対して、終末期だけでなくがんと診断された時から、がん治療と同時に、多職種が連携して身体的症状の緩和や精神心理的な問題を含めた総合的なケアを行う。

*第3編4章 1.がん対策 p152~155

▶午前48

気管支喘息に対する副腎皮質ステロイドの吸入療法について正しいのはどれか。

- 副作用は内服より少ない。

- 吸入後に含嗽はしない。

- 食後の吸入が食前より効果的である。

- 吸い込むタイミングで効果に差はない。

① 副作用は内服より少ない。

抗炎症作用をもつ副腎皮質ステロイドの吸入薬は喘息発作の予防に用いられ、内服薬よりは副作用〈有害事象〉は少ないものの、口腔内のカンジダ症や嗄声などのおそれがあるため、吸入後は必ず含嗽(うがい)をする必要がある。

▶午前49

甲状腺癌のために甲状腺全摘術と頸部リンパ節郭清術とを受けた患者の術後管理で正しいのはどれか。

- 甲状腺クリーゼの観察をする。

- 嗄声のある間は経口摂取を禁止する。

- ドレーンからの乳び漏の有無を観察する。

- テタニーが生じた場合は副甲状腺ホルモンを補充する。

③ ドレーンからの乳び漏の有無を観察する。

頸部リンパ節郭清術によってリンパ管が損傷すると、術後に留置されたドレーン(チューブ)から白く濁ったリンパ液が漏れることがあり(乳び漏)、再手術や保存治療が必要になる場合もあるため、その観察を行う。

×① 甲状腺クリーゼの観察をする。

甲状腺クリーゼは甲状腺ホルモンの過剰により引き起こされる危機的な状態であるが、甲状腺全摘術を行っているため発症リスクは低い。

×② 嗄声のある間は経口摂取を禁止する。

術後に反回神経麻痺による嗄声(かすれ声)が生じることがあるが、多くは一過性のものであり、経口摂取を禁止しなければならないものではない。

×④ テタニーが生じた場合は副甲状腺ホルモンを補充する。

甲状腺全摘出術により、血中カルシウム濃度を上昇させるはたらきをもつ副甲状腺ホルモンの分泌が低下するため低カルシウム血症が生じ、手足の痙攣などのテタニー症状を呈することもある。その治療としては飲み薬や点滴によるカルシウムの補充がとられる。

▶午前50

肝硬変で皮下出血、腹水貯留および手指の振戦がある患者に対する食事で適切なのはどれか。

- 高蛋白食

- 高脂肪食

- 低残渣食

- 塩分制限食

④ 塩分制限食

肝硬変は肝機能の悪化に伴い、代償期から非代償期へと進行する。腹水貯留がみられるのは非代償期肝硬変であり、体液が過剰に貯留しないように塩分の制限が必要となる。

×① 高蛋白食

代償期肝硬変では十分な栄養摂取のために蛋白質の多い食事が望まれるが、非代償期肝硬変ではアンモニアを産出して肝臓の負担を増やす蛋白質の制限を行う必要がある。

×② 高脂肪食

脂肪分の多い食事は脂肪肝を進行させるため、食事療法として低脂肪食がとられる。

×③ 低残渣食

便秘によりアンモニアの排泄が妨げられ、肝性脳症などを引き起こすリスクが高まるため、便通をよくする食物繊維の多い食事を行う必要がある。

▶午前51

右乳癌のために胸筋温存乳房切除術と腋窩リンパ節郭清術とを受けた患者。呼吸循環機能は安定しており、右腋窩部と乳房皮下とにドレーンが挿入されている。

術後1日の看護で適切なのはどれか。

- 右側臥位を勧める。

- 右肘関節の回内・回外運動を勧める。

- 右上肢の中枢から末梢に向かってマッサージをする。

- 右上肢の前方挙上は術後10日間行わないよう指導する。

② 右肘関節の回内・回外運動を勧める。

腋窩リンパ節郭清(リンパ節切除)によりリンパ浮腫のおそれがあり、その予防としてリンパ液の流れをよくするため、肩や腕の筋肉を動かすリハビリを行う。

×① 右側臥位を勧める。

リンパ液の流れをよくするため、患側(右側)が心臓よりも高くなる体位(左側臥位等)をとる。

×③ 右上肢の中枢から末梢に向かってマッサージをする。

リンパは末梢から中枢へ流れており、その流れを促進する方向にマッサージを行う。

×④ 右上肢の前方挙上は術後10日間行わないよう指導する。

関節拘縮を予防するために、術後早期から徐々にリハビリを行うことが望ましい。

▶午前52

Aさんは、特定の相手に対して「とても尊敬しています」と過度に好意を示すこともあれば「あなたは最低だ。嫌い」と嫌悪感を同時に訴えることもある。

Aさんに現れている現象はどれか。

- 否認

- 逆転移

- アンビバレンス〈両価性〉

- エディプスコンプレックス

③ アンビバレンス〈両価性〉

アンビバレンス〈両価性〉とは、ある対象に対して相反する感情を同時に、あるいは交互に持つことをいう。たとえば、思春期の特徴として、親に対する依存と独立のアンビバレントな感情が挙げられる。

×① 否認

否認とは、受け入れがたい現実・体験に対して、その事実を直視せずに認めようとしないことをいう。

×② 逆転移

逆転移とは、治療者が患者に対して無意識に個人的な感情を向けることをいう。

×④ エディプスコンプレックス

エディプスコンプレックスとはフロイトが提唱した精神分析の用語で、男児(男性)が母親に対して愛情を抱き、父親に対して敵意を向ける無意識の心理状態をいう。

▶午前53

Asperger〈アスペルガー〉症候群について正しいのはどれか。

- 女性に多い。

- 出生時に診断される。

- 自我障害が特徴である。

- 知的能力の発達は保たれる。

④ 知的能力の発達は保たれる。

アスペルガー症候群(自閉スペクトラム症)は発達障害の一つで、コミュニケーションの障害や特定の物事への強いこだわり、感覚の過敏などを特徴とする。知的能力障害(知的障害)と併発することがあるが、単独では知的能力の発達は保たれる。

×① 女性に多い。

男性に多く、女性の約4倍とされる。

×② 出生時に診断される。

遺伝的な要因が関連した先天的な脳機能障害であるが、診断には発達過程に応じた対人関係や学業・職業的な機能の障害を条件としている。

×③ 自我障害が特徴である。

自我障害とは自分と他者の境界があいまいになる症状で、統合失調症患者に特徴的である。

▶午前54

精神疾患の患者に対する心理教育について正しいのはどれか。

- 精神分析を実施する。

- 家族関係が疾患の原因であることを説明する。

- 症状が悪化するときのサインに気づけるよう指導する。

- 状態に合わせて服薬量を自分で増減する方法を説明する。

③ 症状が悪化するときのサインに気づけるよう指導する。

心理教育は精神障害(統合失調症等)の再発防止に効果的とされる方法で、患者本人や家族が障害についての正しい知識や情報、対処方法を習得することによって主体的に療養生活を営めるようにするための援助である。

▶午前55

電気けいれん療法の適応となるのはどれか。

- 失見当識

- 重症うつ病

- 悪性症候群

- Parkinson〈パーキンソン〉病

② 重症うつ病

電気けいれん療法は重度の統合失調症やうつ病などの患者に対して、脳に短時間の電気刺激を与えて精神症状の緩和を図るものである。現在は、全身麻酔薬や筋弛緩薬により身体への負担を減らした修正型電気けいれん療法が行われている。

▶午前56

Aさん(42歳、男性、会社員)。うつ病で自殺企図のために入院した。外傷はない。入院時に看護師が「大変でしたね」と声をかけたが、Aさんは一言も話そうとせず、硬い表情をしている。

この時点でのAさんへの対応で適切なのはどれか。

- 「気分転換にお散歩に行きませんか」

- 「今夜は多床室で休んでいただきます」

- 「仕事が合わないのではありませんか」

- 「持ち物を一緒に確認させていただけますか」

④ 「持ち物を一緒に確認させていただけますか」

自殺企図者(未遂者)は自殺企図再発のリスクが高いとされる。話しかけに対して無言や硬い表情といった特異的な警告サインが発生しており、その手段を用意していないか確認することが最も優先される。

▶午前57

訪問看護の利用者の特徴として正しいのはどれか。

- 年齢は65〜69歳が最も多い。

- 要介護度は要支援2が最も多い。

- 脳血管疾患を含む循環器系疾患が最も多い。

- 介護保険よりも医療保険によるサービス受給者が多い。

③ 脳血管疾患を含む循環器系疾患が最も多い。

令和元年(2019年)の訪問看護の利用者を傷病別にみると、循環器系の疾患が21.0万人(うち、脳血管疾患10.9万人)と最も多い。

×① 年齢は65〜69歳が最も多い。

80~89歳の利用者が29.1万人と最も多く、70~79歳が19.0万人、90歳以上が14.7万人、65~69歳が5.2万人となっている(令和元年)。

×② 要介護度は要支援2が最も多い。

要介護2の利用者が14.1万人と最も多く、それを境に要介護(要支援)度が上がる・下がるにつれて減少する(令和2年)。

×④ 介護保険よりも医療保険によるサービス受給者が多い。

介護保険による利用者が53.7万人、医療保険による利用者が31.2万人となっている(令和2年)。

*第4編1章 3.2〕訪問看護 p176~177

▶午前58

退院調整部署と連携しながら、ある患者の退院支援を進めることになった。

病棟看護師が行う支援として最も適切なのはどれか。

- 経済問題への対応

- 患者の希望の聴取

- 介護保険制度の説明

- 在宅のケアプラン立案

② 患者の希望の聴取

切れ目なく在宅生活に移行できるようにするため、入院中から本人の希望を含めた情報収集を行い、退院調整部署と連携する。①や③はソーシャルワーカー、④は介護支援専門員(ケアマネジャー)が当たる。

▶午前59

要介護認定者が訪問看護を受ける際、医療保険から給付される疾病または状態はどれか。

- 関節リウマチ

- 在宅酸素療法を受けている状態

- 人工呼吸器を使用している状態

- 全身性エリテマトーデス〈SLE〉

③ 人工呼吸器を使用している状態

要介護者等には介護保険による訪問看護の給付が行われるが、人工呼吸器を使用している状態や末期の悪性新生物など、厚生労働省が定める疾病等の利用者には医療保険の給付による訪問看護が行われる。

*第4編1章 3.2〕訪問看護 p176~177

▶午前60

Aさんは在宅療養をしており、皮下埋め込み式ポートから高カロリー輸液を間欠的に注入している。

訪問看護師がAさんに行う日常生活の指導内容として適切なのはどれか。

- 穿刺針の固定は不要である。

- 抜針した当日の入浴はできない。

- 穿刺針は一般廃棄物として処理する。

- 刺入部の発赤を認めた場合は訪問看護師に連絡する。

④ 刺入部の発赤を認めた場合は訪問看護師に連絡する。

皮下埋め込み式ポートは中心静脈カテーテルの一つで、カテーテルと接続するポートごと皮下に埋め込み、体外から穿刺針を通して輸液を行う。刺入部の発赤は血管外漏出や感染の徴候であり、直ちに訪問看護師に連絡する必要がある。

×① 穿刺針の固定は不要である。

穿刺針はドレッシング材等を用いて固定する。

×② 抜針した当日の入浴はできない。

穿刺針を外して数時間後には入浴することができる。

×③ 穿刺針は一般廃棄物として処理する。

穿刺針は感染性廃棄物として処理される。

▶午前61

ハヴィガースト, R. J.の老年期における発達課題として正しいのはどれか。

- 子どもを独立させる。

- 満足できる収入を得る。

- 配偶者の死に適応する。

- 異世代の人と親密な関係を結ぶ。

③ 配偶者の死に適応する。

ハヴィガーストは成長段階ごとに果たすべき発達課題を示しており、老年期は、体力と健康の衰退・退職と収入の減少・配偶者の死などに適応する時期である。

▶午前62

加齢に伴う呼吸循環機能の変化について正しいのはどれか。

- 残気量は変化しない。

- 肺の弾性は低下する。

- 左心室壁は薄くなる。

- 安静時の心拍出量は増加する。

② 肺の弾性は低下する。

加齢に伴い肺や胸壁の弾性収縮力が低下する

×① 残気量は変化しない。

肺の弾性低下に伴い呼出量が低下し、残気量(吐ききった後に残る空気量)が増加する。

×③ 左心室壁は薄くなる。

心臓の筋肉の繊維化が進む結果、心臓の壁が厚くなる(肥厚)。

×④ 安静時の心拍出量は増加する。

安静時・運動時の心拍出量は減少する。

▶午前63

96歳の女性。要支援2の認定を受け、介護予防通所介護を利用している。

援助として適切なのはどれか。

- 入浴は特殊浴槽を使用する。

- 排泄時には援助者が下着を脱がせる。

- 椅子に座るときには安全ベルトを使用する。

- 運動を取り入れたレクリエーションへの参加を促す。

④ 運動を取り入れたレクリエーションへの参加を促す。

要支援の者への予防給付である介護予防通所介護は、主に生活機能(運動・栄養・口腔機能・社会参加等)の向上を図るものである。

*第5編1章 2.3〕予防給付 p236

▶午前64

高齢者に多い弛緩性便秘の原因で正しいのはどれか。

- 長期臥床

- 便意の我慢

- 腸管内の炎症

- 下行結腸の蠕動亢進

① 長期臥床

弛緩性便秘は筋力の低下を原因として腸の蠕動運動が障害されることによる便秘であり、入院等の長期臥床により二次的に身体機能が低下した高齢者に多い(廃用症候群)。

▶午前65

介護保険施設においてノロウイルス感染症が発生した。

感染を拡大させないための対応として適切なのはどれか。

- 感染者の居室はアルコールで拭く。

- 感染者の吐物は乾燥してから処理する。

- 感染者が使用したリネンは60℃の加熱処理を行う。

- 感染者が使用した食器は次亜塩素酸ナトリウムで消毒する。

④ 感染者が使用した食器は次亜塩素酸ナトリウムで消毒する。

ノロウイルスの付着した物品の消毒には、次亜塩素酸ナトリウムを用いる。

×① 感染者の居室はアルコールで拭く。

居室の消毒にも同様に次亜塩素酸ナトリウムを用いる。

×② 感染者の吐物は乾燥してから処理する。

ノロウイルスは乾燥すると空中に漂いやすく、これが口に入って感染することがあるので、吐物やふん便は乾燥する前に速やかに処理する必要がある。

×③ 感染者が使用したリネンは60℃の加熱処理を行う。

食中毒予防の原則として、中心部の温度が75℃で1分間以上の加熱殺菌を行う(ただし、ノロウイルスの失活化を確実にするにはより厳しい加熱条件が必要とされる)。

*第7編2章 10.食中毒対策 p297~300

▶午前66

大腿骨頸部骨折に対する人工骨頭置換術の術後1週以内における看護で適切なのはどれか。

- 手術当日に全身清拭は行わない。

- 術後初めての食事は全介助で行う。

- 患肢の他動運動は術後3日から行う。

- 臥床時は患肢を外転中間位に保持する。

④ 臥床時は患肢を外転中間位に保持する。

骨盤と関節を作る大腿骨頸部骨折は高齢者に多くみられ、重症度によっては大腿骨頭を切除して人工骨頭に置換する人工骨頭置換術がとられる。股関節の動作に強い負荷をかけないように体位を保持し、術後早期から徐々にリハビリ(関節可動域訓練)を行う。

▶午前67

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)について正しいのはどれか。

- 20人の生活単位を基本とする。

- 看護職員の配置が義務づけられている。

- 介護保険制度における地域密着型サービスである。

- 連続して利用できる期間は原則3か月以内である。

③ 介護保険制度における地域密着型サービスである。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム〉は介護保険制度における地域密着型サービスの一つで、比較的安定した状態にある認知症の要介護者(要支援者)が、共同生活を営む住居で日常生活上の世話や機能訓練を受けるものである。

×① 20人の生活単位を基本とする。

共同生活の定員は、1ユニット5~9人とされている。

×② 看護職員の配置が義務づけられている。

介護従事者の配置は定められているが、看護師等医療従事者の配置は義務づけられていない。

×④ 連続して利用できる期間は原則3か月以内である。

連続利用期間の定めはない。

*第5編1章 2.2〕介護給付 p233~236

▶午前68

出生前診断のための羊水検査について適切なのはどれか。

- 検査がもたらす母児への影響を事前に説明する。

- 胎児に染色体異常が発見された場合は結果を知らせない。

- 夫婦の意見が対立した場合は夫の意見を優先する。

- 妊婦の母親から問い合わせがあった場合は検査結果を伝える。

① 検査がもたらす母児への影響を事前に説明する。

羊水検査は、妊娠15週以降に子宮内穿刺を行って羊水の採取を行い、染色体や遺伝子異常、一部の先天性疾患を検査する確定的検査である。まれな合併症として流早産のリスク等を伴うため、遺伝相談(カウンセリング)の活用等により、事前に十分な説明を行う。

×② 胎児に染色体異常が発見された場合は結果を知らせない。

診断結果を隠さず伝える必要がある。なお、診断された染色体異常を治療することはできない。

×③ 夫婦の意見が対立した場合は夫の意見を優先する。

出生前診断に当たっては、夫婦間の意見の一致が重要である。

×④ 妊婦の母親から問い合わせがあった場合は検査結果を伝える。

検査結果は本人に伝えられ、本人の意思を尊重し、問い合わせがあっても妊婦の母親に伝えることはない。

▶午前69

性感染症〈STD〉について正しいのはどれか。

- 経口避妊薬の内服が予防に有効である。

- 患者のパートナーは治療の対象ではない。

- 10代では性器ヘルペスの罹患が最も多い。

- 性器クラミジア感染症の罹患は不妊症の危険因子である。

④ 性器クラミジア感染症の罹患は不妊症の危険因子である。

性器クラミジア感染症は多く無症状のまま進行し、女性では子宮頸管炎から始まり、子宮内膜炎や卵管炎、骨盤腹膜炎を起こし、不妊症や流早産の誘因となる。

×① 経口避妊薬の内服が予防に有効である。

性感染症の予防としては、経口避妊薬ではなくコンドームの使用が最も効果的である。

×② 患者のパートナーは治療の対象ではない。

感染の可能性があるパートナー等も検査・治療を行うことが重要である。

×③ 10代では性器ヘルペスの罹患が最も多い。

性感染症の年間報告数は性器クラミジア感染症が最も多く、10代に限っても同様である。

*第3編3章 3.6〕性感染症 p140

▶午前70

正常新生児に対して出生後2時間以内に実施するのはどれか。

- 聴力検査

- 抗菌薬の点眼

- 心拍モニタリング

- 先天性代謝異常検査

② 抗菌薬の点眼

新生児の眼炎(結膜炎)を予防するため、出生直後に抗菌薬等の点眼が行われる。

×① 聴力検査

新生児聴覚スクリーニング検査として、おおむね生後3日以内に初回検査が実施される。

×③ 心拍モニタリング

正常新生児に対して、出生直後に心拍モニタリングを行う必要はない。

×④ 先天性代謝異常検査

新生児マススクリーニング(先天性代謝異常検査)は、生後5日頃の新生児に行う。

*第3編2章 1.母子保健 p96~105

▶午前71

Aさん(30歳、初産婦)は、妊娠39週2日で前期破水と診断され入院した。胎児は頭位で臍帯下垂はみられず、胎児心拍数は正常である。

Aさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。

- 入浴を勧める。

- 歩行を禁止する。

- 3〜4時間ごとに導尿をする。

- 3〜4時間ごとに外陰部のパッドを交換する。

④ 3〜4時間ごとに外陰部のパッドを交換する。

破水は卵膜が破れて羊水が流出することで、分娩開始前(陣痛開始前)の前期破水では、膣や頸管から上行した細菌による子宮内感染のおそれが高く、頻回のパッド交換により外陰部の清潔を保つことが適切である。

▶午前72

A君(10歳、男児)は、既往歴はなく健康である。A君の弟のB君(5歳)は、白血病のため入院しており、治療の一環として骨髄移植を必要としている。A君がドナー候補に挙がっており、両親はA君をドナーとした骨髄移植を希望している。

骨髄移植に関するA君への看護師の説明で適切なのはどれか。

- 骨髄採取後は腰の痛みを伴う。

- A君は何も心配しなくてよい。

- A君が頑張ればお母さんが喜ぶ。

- B君の病気を治すためにはA君がドナーになるしかない。

① 骨髄採取後は腰の痛みを伴う。

骨髄採取は主に後腸骨稜からの骨髄穿刺で行い、一般に局部麻酔の上で骨髄液と細胞を吸引採取するが、吸引時に個人差はあるものの痛みが生じる。本人の意思や自己決定を尊重し、十分な説明を行うことが適切である。

▶午前73

子どもの遊びについて正しいのはどれか。

- 象徴遊びは3〜4歳で最も盛んになる。

- 感覚運動遊びは5歳ころまでみられる。

- 並行遊びは6歳以降に増える。

- 構成遊びは8歳ころに現れる。

① 象徴遊びは3〜4歳で最も盛んになる。

見立て遊び、ごっこ遊びなどの象徴遊びは3~4歳で多くみられる。

×② 感覚運動遊びは5歳ころまでみられる。

物に触れ、感覚器官を使う感覚遊びは乳児期から2歳ころまでみられる。

×③ 並行遊びは6歳以降に増える。

並行遊びとは、他の子どもと場を共有しながらも、それぞれ独立して遊ぶことをいい、2~3歳ころにみられる。

×④ 構成遊びは8歳ころに現れる。

構成遊びは積み木遊びや粘土遊びのように、様々なパーツを用いて一つのものを作るもので、2歳ころからみられる。

▶午前74

離乳食の進め方で正しいのはどれか。

- 開始前からスプーンに慣れさせる。

- 開始時は炭水化物より蛋白質の割合を多くする。

- 開始時から人工乳はフォローアップミルクにする。

- 開始から2か月ころは舌でつぶせる固さの食物にする。

④ 開始から2か月ころは舌でつぶせる固さの食物にする。

離乳食として、生後5~6か月ころの離乳開始時期はなめらかにすりつぶした状態の食物を、生後7~8か月ころの離乳中期には舌でつぶせる固さの食物を、生後9~11か月の離乳後期には歯ぐきでつぶせる固さの食物を与える。

×① 開始前からスプーンに慣れさせる。

離乳の開始目安として、スプーンなどを口に入れても舌で押し出すことが少なくなる(哺乳反射の減弱)ことが挙げられるが、開始前にスプーンに慣れさせる必要はない。

×② 開始時は炭水化物より蛋白質の割合を多くする。

離乳開始初期は消化の良い炭水化物の割合を多くし、徐々に野菜や蛋白質を増やしていく。

×③ 開始時から人工乳はフォローアップミルクにする。

フォローアップミルクは離乳食が順調に進まず、鉄分不足のリスクが高い場合などに、離乳食の補完として使用するものである。

▶午前75

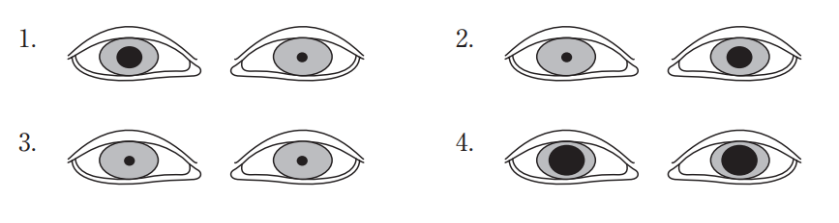

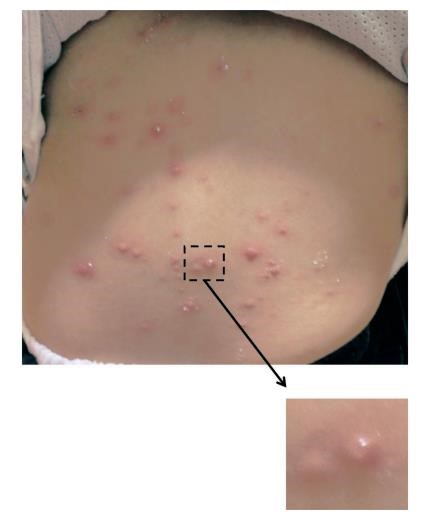

体幹部の写真を別に示す。

最も疑われるウイルス感染症はどれか。

- 伝染性軟属腫

- 伝染性紅斑

- 水痘

- 風疹

③ 水痘

水痘は水痘帯状疱疹ウイルスにより引き起こされる感染症で、典型的な症例では、皮膚の表面が赤くなる発疹(紅斑)から始まり、水疱、膿疱を経て痂皮(かさぶた)化して治癒する。

*第3編3章 1.感染症対策 p125~129

▶午前76

細胞内におけるエネルギー産生や呼吸に関与する細胞内小器官はどれか。

- ミトコンドリア

- リボソーム

- ゴルジ体

- 小胞体

- 核

① ミトコンドリア

その他は蛋白質の合成等に関与し、⑤核からの遺伝情報を基に②リボソームで合成された蛋白質は、④小胞体によって輸送され、③ゴルジ体(装置)で濃縮されて、細胞外に分泌される。

▶午前77

ナトリウムイオンが再吸収される主な部位はどれか。

- 近位尿細管

- Henle〈ヘンレ〉のループ〈係蹄〉下行脚

- Henle〈ヘンレ〉のループ〈係蹄〉上行脚

- 遠位尿細管

- 集合管

① 近位尿細管

腎臓の糸球体は血液を濾過して原尿を作り、近位尿細管、ヘンレのループ〈係蹄〉、遠位尿細管の順番に尿細管を通る過程で必要な成分が再吸収される。このうち、近位尿細管ではナトリウムイオンの多くを再吸収する。

▶午前78

人体の右側のみにあるのはどれか。

- 総頸動脈

- 腕頭動脈

- 腋窩動脈

- 内頸動脈

- 鎖骨下動脈

② 腕頭動脈

左心室から送り出された血液が通る大動脈は、上に向かう上行大動脈、下へとカーブする大動脈弓、下に向かう下行大動脈に分かれる。大動脈弓からは、右側から腕頭動脈、左総頸動脈、左鎖骨下動脈の3本の血管が出ており、そこから分岐して脳に血液を送っている。腕頭動脈を除き、いずれも左右一対の動脈である。

▶午前79

ペニシリン投与によって呼吸困難となった患者への第一選択薬はどれか。

- ジギタリス

- テオフィリン

- アドレナリン

- 抗ヒスタミン薬

- 副腎皮質ステロイド

③ アドレナリン

ペニシリン投与により、急性の過敏反応であるアナフィラキシーショックから呼吸器障害が生じている。特徴的な血圧の低下に対して、血圧を上昇させるアドレナリンの筋肉内注射を第一選択として行う。

▶午前80

下肢の閉塞性動脈硬化症〈ASO〉の症状はどれか。

- 間欠性跛行

- 線維束性収縮

- 近位筋優位の萎縮

- 足背動脈の拍動の亢進

- 登攀性起立(Gowers〈ガワーズ〉徴候)

① 間欠性跛行

閉塞性動脈硬化症〈ASO〉は手や足の動脈に生じる粥状動脈硬化で、初期症状としては手足の冷汗・しびれがあらわれ、その後、歩行によるふくらはぎの痛み(間歇性跛行)、安静時での疼痛、手足の腫瘍による壊死へと進行する。

▶午前81

透析導入患者の原疾患として最も多いのはどれか。

- 慢性糸球体腎炎

- 多発性囊胞腎

- ループス腎炎

- 糖尿病腎症

- 腎硬化症

④ 糖尿病腎症

糖尿病性腎症は、令和3年(2021年)の新規透析導入原因の第1位(15,271人・40.2%)であり、健康日本21(第二次)では糖尿病腎症による年間新規透析導入患者数の減少を目標に掲げて対策を推進している。

*第3編4章 3.腎疾患対策 p160~161

▶午前82

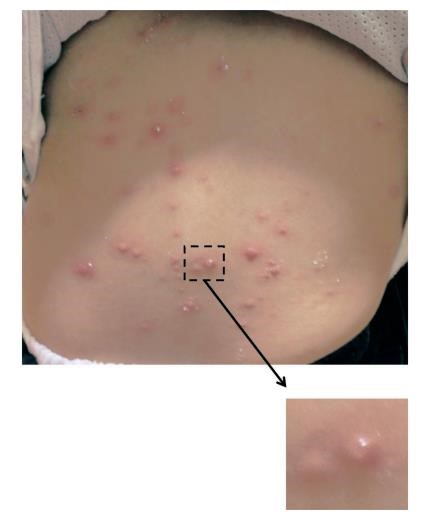

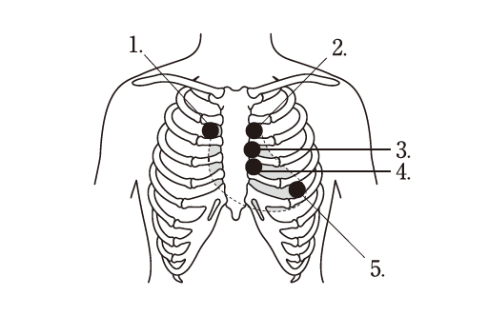

心音の聴取部位を図に示す。

肺動脈弁領域の聴診部位はどれか。

ただし、点線は心臓を示す。

②

心音は胸壁の上から聴取する心臓の収縮・拡張音であり、低く長いⅠ音と高く短いⅡ音が聴取される。②の第2肋間胸骨左縁では肺動脈弁が発するⅡ音が聴取しやすい。なお、第2肋間胸骨右縁(①)では大動脈弁が発するⅡ音、第5肋間左鎖骨中線上心尖部(⑤)では僧帽弁が発するⅠ音が聴取しやすい。

▶午前83

収縮期血圧の上昇をきたす要因はどれか。

- 副交感神経の興奮

- 循環血液量の減少

- 末梢血管抵抗の増大

- 血液の粘稠度の低下

- 動脈血酸素分圧〈PaO2〉の上昇

③ 末梢血管抵抗の増大

末梢血管抵抗とは、末梢血管に流れる血液が受ける抵抗をいい、末梢血管抵抗の増大により流れにくくなった血液を流すために、収縮期血圧が上昇する。①、②、④では収縮期血圧は低下する方向に作用する。

▶午前84

所見と病態の組合せで正しいのはどれか。

- Raynaud〈レイノー〉現象――四肢末端の虚血

- 頸静脈の怒張――左心系の循環障害

- 全身性浮腫――リンパ管の還流障害

- チアノーゼ――還元ヘモグロビンの減少

- 上室性期外収縮――心室から発生する異所性興奮

① Raynaud〈レイノー〉現象――四肢末端の虚血

レイノー現象は、四肢末端の血管攣縮(れんしゅく)により手指の皮膚の色調変化などの症状が現れるもので、寒冷刺激や強い精神的緊張、チェンソー等の振動業務により引き起こされる。

×② 頸静脈の怒張――左心系の循環障害

頸静脈の怒張は、右心系の循環障害(右心不全)の所見である。左心系の循環障害(左心不全)では、呼吸困難やそれに伴う起坐呼吸がみられる。

×③ 全身性浮腫――リンパ管の還流障害

リンパ管の還流障害では、局所的な浮腫がみられる。

×④ チアノーゼ――還元ヘモグロビンの減少

チアノーゼは、血中の酸素不足により皮膚や粘膜が青紫色に変色することをいい、毛細血管中の血中還元ヘモグロビンが5g/dL以上に増加した際に出現する。

×⑤ 上室性期外収縮――心室から発生する異所性興奮

上室性期外収縮は、心房から発生する異所性興奮の所見である。心室から発生する異所性興奮では、心室性期外収縮がみられる。

▶午前85

生後4日の新生児の状態で正常を逸脱しているのはどれか。

- 臍帯が乾燥している。

- 体重減少が7%である。

- 黒緑色の便が排泄されている。

- 排気とともに少量の母乳を吐く。

- 皮膚が乾燥し一部がはがれている。

③ 黒緑色の便が排泄されている。

新生児の便は、生後24時間以内の胎便(粘稠性のある黒緑色)、2~4日目の移行便(泥状の緑色)、3~5日目の普通便(黄色)と変化していく。生後4日目で黒緑色の便=胎便が排泄されており、正常を逸脱している。

×① 臍帯が乾燥している。

臍帯(へその緒)は乾燥により脱落が促される。脱落後も臍(へそ)を消毒、乾燥する必要がある。

×② 体重減少が7%である。

出生後すぐの新生児は、母乳を飲む量が少ない一方で呼気や皮膚から水分が喪失(不感蒸泄)するため、生後3日ころには一時的に体重が減少する生理的体重減少が起こる。10%以下の減少率は正常の範囲である。

×④ 排気とともに少量の母乳を吐く。

新生児は噴門部(胃の入り口)の括約筋が発達しておらず、排気とともに少量の母乳を吐く溢乳がみられるが正常な反応である。

×⑤ 皮膚が乾燥し一部がはがれている。

生後2~3日ころに全身の皮膚が乾燥し、皮膚がむけ始めるが正常な反応である(新生児落屑)。

▶午前86

疾病とその特徴的な所見の組合せで正しいのはどれか。

- 急性虫垂炎――血便

- ネフローゼ症候群――高血圧

- 重症筋無力症――けいれん

- クループ症候群――吸気性喘鳴

- Cushing〈クッシング〉症候群――頸部リンパ節腫脹

④ クループ症候群――吸気性喘鳴

クループ症候群とは、上気道のウイルス感染による炎症性の呼吸器疾患で、生後6か月~3歳ころに多く、症状としては犬吠様咳嗽、嗄声、吸気性喘鳴があげられる。

×① 急性虫垂炎――血便

急性虫垂炎は大腸の一部である虫垂の急性炎症で、腹痛や発熱を特徴とする。血便は大腸癌等でみられる。

×② ネフローゼ症候群――高血圧

ネフローゼ症候群は尿中から大量の蛋白質が排泄されることによる低蛋白血症で、浮腫を特徴とする。高血圧は糸球体腎炎等でみられる。

×③ 重症筋無力症――けいれん

重症筋無力症は免疫系が正常に機能せずに自己組織を破壊する自己免疫疾患で、眼瞼下垂や複視など眼筋型の症状を特徴とする。けいれんはてんかん等でみられる。

×⑤ Cushing〈クッシング〉症候群――頸部リンパ節腫脹

クッシング症候群は副腎皮質ホルモンであるコルチゾールが過剰をきたした状態で、満月様顔貌〈ムーンフェイス〉や高血糖、高血糖などの症状を特徴とする。頸部リンパ節腫脹は風疹の感染等でみられる。

▶午前87

アポクリン汗腺が多く分布する部位はどれか。2つ選べ。

- 顔面

- 腋窩

- 手掌

- 足底

- 外陰部

② 腋窩

⑤ 外陰部

汗を分泌する汗腺には、全身に分布するエクリン腺と、腋窩や外陰部など限られた部位に分布するアポクリン腺がある。

▶午前88

原発緑内障について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 眼球が突出する。

- 眼圧が上昇する。

- 瞳孔が縮小する。

- 視神経が萎縮する。

- 眼底に出血がみられる。

② 眼圧が上昇する。

④ 視神経が萎縮する。

緑内障は眼圧の上昇などを原因として、視神経が萎縮し、不可逆的に視野が狭まり失明に至る疾病であり、一般的に自覚症状がなく徐々に進行する。

▶午前89改題

入所者または居住者が公的保険による訪問看護サービスを受けることができるのはどれか。

2つ選べ。

- 乳児院

- 介護老人保健施設

- サービス付き高齢者向け住宅

- 介護医療院

- 認知症対応型共同生活介護〈グループホーム〉

③ サービス付き高齢者向け住宅

⑤ 認知症対応型共同生活介護〈グループホーム〉

③ 訪問看護等の居宅サービスが利用できる高齢者向けの住まいとして、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅がある。

⑤ 認知症対応型共同生活介護〈グループホーム〉は介護保険制度の地域密着型サービスで、認知症の高齢者に対する共同生活住居であり、利用者は訪問看護サービスを受けることができる。

×① 乳児院

乳児院は、保護者の養育を受けられない乳幼児を養育する施設である。

×② 介護老人保健施設

×④ 介護医療院

いずれも介護保険制度の施設サービスであり、訪問看護は受けられない。

*第5編2章 6.高齢者福祉等 p252~254

▶午後26

血中カルシウム濃度を上昇させるホルモンを分泌する器官はどれか。

- 副甲状腺

- 甲状腺

- 下垂体

- 副腎

① 副甲状腺

副甲状腺ホルモンは、低下した血中カルシウム濃度を上昇させる働きをもつ。甲状腺全摘手術等により副甲状腺ホルモンの分泌が低下すると、低カルシウム血症が生じ、手足の痙攣などのテタニー症状を呈することがある。

▶午後27

ヒトの精子細胞における染色体の数はどれか。

- 22本

- 23本

- 44本

- 46本

② 23本

精子は22本の常染色体と1本の性染色体(XまたはY)をもつ。これが、22本の常染色体と1本の性染色体(X)をもつ卵子と受精することで、受精卵の染色体の本数は46本となる。

▶午後28

低値によって脂質異常症と診断される検査項目はどれか。

- トリグリセリド

- 総コレステロール

- 低比重リポ蛋白コレステロール〈LDL-C〉

- 高比重リポ蛋白コレステロール〈HDL-C〉

④ 高比重リポ蛋白コレステロール〈HDL-C〉

日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患予防ガイドライン」2017年版では、脂質異常症の診断基準(空腹時採血)は、高LDLコレステロール血症はLDL-C140mg/dL以上、低HDLコレステロール血症はHDL-C40mg/dL未満、高トリグリセライド血症はトリグリセライド(中性脂肪)150mg/dL以上に加えて、non-HDL-C170mg/dL以上としている。

*第3編1章 1.2〕(3)脂質異常症 p83

▶午後29

麻痺すると猿手を生じるのはどれか。

- 総腓骨神経

- 橈骨神経

- 尺骨神経

- 正中神経

④ 正中神経

正中神経麻痺では母指(親指)から環指(薬指)母指側半分にしびれが生じる。母指球が萎縮する猿手はその特徴である。

▶午後30

労働基準法において、就業中の妊産婦から請求がなくても使用者が処遇すべきなのはどれか。

- 産前6週間の就業禁止

- 産後6週間の就業禁止

- 深夜業の就業禁止

- 育児時間の確保

② 産後6週間の就業禁止

労働基準法では産前産後休業を規定しており、産後6週間を経過しない女性の就業を禁止している。なお、産後6週経過後、8週間までは女性が請求し、医師が支障ないと認めた業務に就かせることは差し支えない。

×① 産前6週間の就業禁止

産前産後休業のうち、産前6週間は休業を請求した女性に対して就業させてはならない。

×③ 深夜業の就業禁止

妊産婦の時間外労働・休日労働・深夜業の制限は、請求した女性に対する使用者の処置である。なお、請求がなくても就業禁止しているものは妊産婦の危険有害業務である。

×④ 育児時間の確保

育児時間の確保は、生後満1年に満たない生児を育てる女性の請求に対する処置である。

*第5編2章 4.児童家庭福祉 p247~250

▶午後31

ノーマライゼーションに基づくのはどれか。

- 救急搬送体制を整備すること

- 医療機関にいつでも受診ができること

- 公共交通機関をバリアフリー化すること

- 障害者に介護施設への入所を勧めること

③ 公共交通機関をバリアフリー化すること

ノーマライゼーションは、障害者等が障害を持たない者と同等に生活・活動する社会を目指す理念で、障害者基本法ではこの理念の下に公共的施設のバリアフリー化などを幅広く規定している。

*第5編2章 6.高齢者福祉等 p252~254

▶午後32改題

日本の令和4年(2022年)の人口動態統計における悪性新生物〈腫瘍〉に関する記述で正しいのはどれか。

- 死因別順位は第2位である。

- 年間死亡者数は約80万人である。

- 部位別にみた年齢調整死亡率は、男性では胃が最も高い。

- 部位別にみた死亡者数は、気管、気管支及び肺が最も多い。

④ 部位別にみた死亡者数は、気管、気管支及び肺が最も多い。

令和4年(2022年)の悪性新生物〈腫瘍〉の死亡数は38.6万人で死因別順位は昭和56年以降第1位となっている。部位別の死亡数をみると「気管、気管支及び肺」が最も多く、男女別にみると、男性は「気管、気管支及び肺」、女性は「大腸」(結腸+直腸S状結腸移行部及び直腸)が最も多い。

*第2編2章 3.死亡 p53~62

▶午後33

聴覚障害のある患者とのコミュニケーションで正しいのはどれか。

- 補聴器の使用中は低音で話す。

- 手話のときは口元を動かさない。

- 音の反響が強い場所を選択する。

- 感音性難聴の場合は大きな声で話す。

① 補聴器の使用中は低音で話す。

補聴器は本人の聴力に応じて音を増幅しており、大きな声や高くした声はかえって聞きづらくなるため、落ち着いた声でゆっくり・はっきり話す。

×② 手話のときは口元を動かさない。

聴覚障害のある患者に対しては、口の動きや表情などの非言語的情報を補助的に見せることが適している。

×③ 音の反響が強い場所を選択する。

反響した音に会話が阻害されるため、反響の少ない静かな場所を選択する。

×④ 感音性難聴の場合は大きな声で話す。

加齢に伴う感音性難聴は、特に高音域が聞こえづらくなるため、高めの声でゆっくり・はっきり話す。

▶午後34

結核菌の消毒に効果があるのはどれか。

- エタノール

- アクリノール

- ベンザルコニウム

- クロルヘキシジン

① エタノール

結核は、結核菌によって発生するわが国の主要な感染症の一つで、空気感染を起こし、多くは咳、痰、呼吸困難などの症状を呈する。結核菌の消毒にはエタノールが有効である。

*第3編3章 3.2〕結核 p131~134

▶午後35

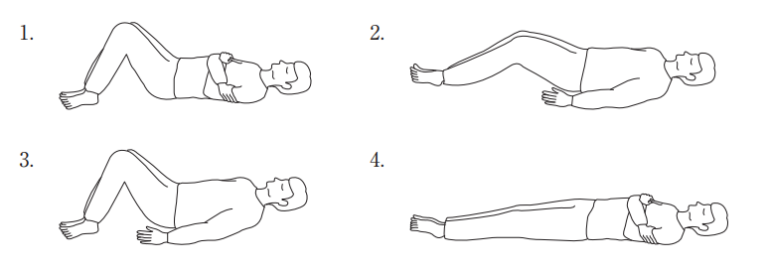

四肢に障害がない患者を仰臥位から側臥位に体位変換するときの姿勢を図に示す。

適切なのはどれか。

①

仰臥位から側臥位への体位変換においては、ねじり(回転)の力であるトルクの原理を利用し、腕を組んで膝を高く立てることで支持基底面を狭くし、患者の重心を近づけ膝を先に倒して腰を少ない力で回転させる。

▶午後36

インシデントレポートについて正しいのはどれか。

- 警察への届出義務がある。

- 法令で書式が統一されている

- 事故が発生するまで報告しない。

- 異なる職種間で内容を共有する。

④ 異なる職種間で内容を共有する。

インシデントレポートは、医療事故につながりかねないインシデント(ヒヤリ・ハット)が発生した場合、再発防止のために状況把握、要因分析、対策、情報共有を行うものである。

*第4編1章 3.10〕医療安全に係る取り組み p185~186

▶午後37

口腔ケアの効果として正しいのはどれか。

- プラークの形成

- 唾液分泌の促進

- 口腔内のpHの酸性化

- バイオフィルムの形成

② 唾液分泌の促進

唾液は口腔内の自浄作用の働きを持ち、口腔ケアで唾液の分泌を促進することでむし歯(う歯)を防ぐ。①プラーク(歯垢)や④バイオフィルム(菌膜)の形成、③口腔内の酸性化は歯周病等の原因であり、それらを除去、防止することが口腔ケアの効果である。

▶午後38

薬とその副作用の組合せで正しいのはどれか。

- 抗ヒスタミン薬――難聴

- スルホニル尿素薬――咳嗽

- 中枢性麻薬性鎮咳薬――便秘

- アミノグリコシド系薬――骨粗鬆症

③ 中枢性麻薬性鎮咳薬――便秘

せきを鎮める鎮咳薬のうち、中枢性麻薬性鎮咳薬の副作用〈有害事象〉として便秘があり、依存性も懸念される。①は眠気、②は低血糖、④は聴神経障害(難聴)が副作用〈有害事象〉として挙げられる。

▶午後39

成人の腸骨の骨髄穿刺で適切なのはどれか。

- 穿刺前6時間は絶食とする。

- 穿刺は仰臥位で行う。

- 穿刺時は深呼吸を促す。

- 穿刺後、穿刺部位は圧迫止血する。

④ 穿刺後、穿刺部位は圧迫止血する。

骨髄穿刺は後腸骨稜から骨髄に針を刺して骨髄液と細胞を吸引採取するもので、穿刺後に穿刺部位の圧迫止血を行い、出血や感染を防ぐために当日の入浴は行わないなど安静を保つ。

×① 穿刺前6時間は絶食とする。

骨髄穿刺前の絶食は必要ない。

×② 穿刺は仰臥位で行う。

後腸骨稜からの骨髄穿刺の場合、腹臥位により穿刺部位を上にして行う。

×③ 穿刺時は深呼吸を促す。

骨髄穿刺時は通常の呼吸を行う。なお、胸腔穿刺時には深呼吸を行わないように指示をする。

▶午後40

食の支援に関わる職種とその役割の組合せで適切なのはどれか。

- 歯科衛生士――義歯の作成

- 管理栄養士――経腸栄養の処方

- 言語聴覚士――嚥下機能の評価

- 薬剤師――摂食行動の評価

③ 言語聴覚士――嚥下機能の評価

言語聴覚士は、音声機能、言語機能、聴覚に障害のある者に対して、言語訓練や摂食・嚥下訓練、これに必要な検査、助言、指導などの援助を行うことを業とする者である。

×① 歯科衛生士――義歯の作成

歯科技工士の役割である。

×② 管理栄養士――経腸栄養の処方

医師の役割である。

×④ 薬剤師――摂食行動の評価

医師や看護師、理学療法士、作業療法士等の役割である。

*第4編1章 4.5〕その他の医療関係職種 p206~208

▶午後41

人工呼吸器による陽圧換気によって生じるのはどれか。

- 肺水腫

- 脳内出血

- 胃液分泌の低下

- 心拍出量の低下

④ 心拍出量の低下

人工呼吸器による陽圧換気により肺が押し広げられ、それにつれて胸腔内圧が上昇する。そのため、中心静脈圧が上昇し、末梢静脈との血圧差(圧較差)が小さくなることで、静脈還流量が低下し、心拍出量が低下する。

▶午後42

手術中に下肢に弾性ストッキングを着用する主な目的はどれか。

- 浮腫の軽減

- 筋力の維持

- 体温低下の予防

- 深部静脈血栓形成の予防

④ 深部静脈血栓形成の予防

手術中に長時間同一姿勢をとり続けることにより血栓ができやすくなり、下肢の深部静脈血栓症のリスクが高まる。その予防のため、圧迫により静脈還流量を増加させる弾性ストッキングを着用する。

▶午後43

外傷性脳損傷によって軽度記憶障害のある患者への認知リハビリテーションで適切なのはどれか。

- 簡単な計算を取り入れる。

- 毎日新しい行動を試みる。

- 暗記の練習のときはメモを取る。

- 視覚的なイメージより言葉のほうが記憶しやすい。

③ 暗記の練習のときはメモを取る。

記憶障害の外的補助手段としてメモを取ることは有用で、繰り返しメモを取ることで習慣づけることが適切である。

▶午後44

腰椎転移のある食道癌の患者。癌性疼痛にフェンタニル貼付剤を使用しているが、右下肢に神経因性疼痛が頻発している。1日に4〜6回レスキューとしてのモルヒネ注射薬を使用しており、入眠すると15秒程度の無呼吸がみられる。

緩和ケアチームで検討すべき対応はどれか。

- 酸素吸入

- 鎮痛補助薬の使用

- モルヒネ注射薬の増量

- フェンタニル貼付剤の増量

② 鎮痛補助薬の使用

麻薬性のフェンタニルや1日に4〜6回のレスキュー薬を使用している。無呼吸の悪化のおそれもありそれらを増量するよりも、神経因性疼痛の緩和のために抗てんかん薬など鎮痛補助薬を用いることを検討する。

▶午後45

慢性腎不全で透析導入を判断するときの指標となる検査はどれか。

- 尿酸〈UA〉値

- 糸球体濾過値〈GFR〉

- 点滴静注腎盂造影〈DIP〉

- PSP〈フェノールスルホンフタレイン〉15分値

② 糸球体濾過値〈GFR〉

糸球体濾過量〈GFR〉は血清クレアチニン値を用いて推定される腎機能評価の指標であり、人工透析導入適応の基準として用いられる。

▶午後46

1年前にハチに刺された人が再びハチに刺された。

起こる可能性のあるアレルギー反応はどれか。

- Ⅰ型アレルギー

- Ⅱ型アレルギー

- Ⅲ型アレルギー

- Ⅳ型アレルギー

① Ⅰ型アレルギー

ハチなどの昆虫刺傷によるアナフィラキシーショックはⅠ型アレルギー(即時型アレルギー)に分類され、体内に入った特定の原因物質(抗原)に対するIgE抗体の反応による急性の過敏反応をいう。

▶午後47

電動のこぎりの操作ミスで、左第2指と3指とも近位指節間〈PIP〉関節と遠位指節間〈DIP〉関節の間で切断した患者が、手指の再接着術を受けた。他に外傷はない。

術後1日の観察で適切なのはどれか。

- Volkmann〈フォルクマン〉拘縮の有無

- 中手指節〈MP〉関節の関節可動域

- 遠位部の血液循環の状態

- 接着部の瘢痕化

③ 遠位部の血液循環の状態

血流不全(虚血)は創傷治癒を妨げる要因であり、特に術後1日の出血凝固期~炎症期には血液循環の状態を絶えず観察する必要がある。①は長期間のギプス固定等で生じるもので、②や④は術後1日で観察する必要はない。

▶午後48

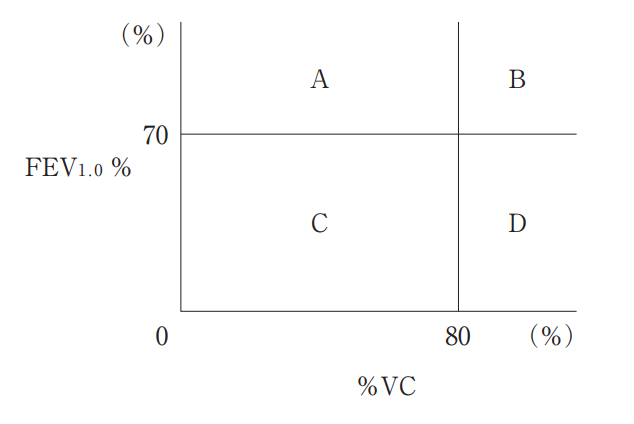

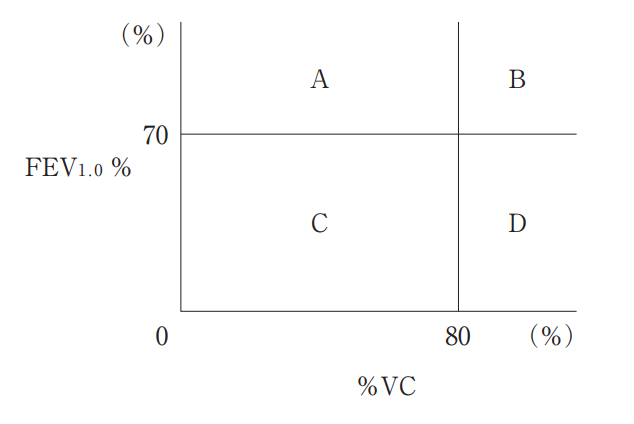

スパイロメトリーの結果による換気機能診断図を示す。

閉塞性換気障害と診断される分類はどれか。

- A

- B

- C

- D

④ D

呼吸機能検査(スパイロメトリー)では、大きく息を吸い込み吐き出したときの量(%肺活量〈VC〉)と、その際最初の1秒間に吐き出した割合(1秒率〈FEV1〉)で換気障害の分類を判定し、%肺活量は80.0%以上、1秒率は70.0%以上を基準範囲とする。1秒率が基準以下の場合、閉塞性換気障害に当たる。

×① A

%肺活量が基準以下の場合、拘束性換気障害に当たる。

×② B

両方が基準範囲の場合、異常なしと判断される。

×③ C

両方が基準以下の場合、混合性換気障害に当たる。

▶午後49

精神看護に関連する理論と理論家の組合せで正しいのはどれか。

- 現存在分析――フロイト, S.

- ストレス理論――シュナイダー, K.

- 精神発達理論――オレム, D.

- 患者-看護師関係――ペプロウ, E.

④ 患者-看護師関係――ペプロウ, E.

ペプロウ看護論は患者と看護師の関係発達過程として、「方向付け」「同一化」「開拓利用」「問題解決」の4段階を示している。

▶午後50

選択的セロトニン再取り込み阻害薬〈SSRI〉について正しいのはどれか。

- パニック障害に対する効果はない。

- 抗コリン作用は三環系抗うつ薬よりも弱い。

- うつ状態が改善したら直ちに使用を中止する。

- 抗うつ効果の評価は投与開始後3日以内に行う。

② 抗コリン作用は三環系抗うつ薬よりも弱い。

抗うつ薬の副作用〈有害事象〉として、神経伝達物質であるアセチルコリンの作用を遮断する抗コリン作用により、錯乱や口渇、便秘、排尿困難などが現れる。選択的セロトニン再取り込み阻害薬〈SSRI〉の抗コリン作用は三環系抗うつ薬よりも弱い。

×① パニック障害に対する効果はない。

SSRIは、主にうつ病に対する抗うつ薬として使用されるほか、パニック障害や強迫性障害などの改善効果も確認されている。

×③ うつ状態が改善したら直ちに使用を中止する。

うつ病の改善後も再発を防ぐために、抗うつ薬の投薬を継続する必要がある。

×④ 抗うつ効果の評価は投与開始後3日以内に行う。

抗うつ薬の効果が発現したと評価されるまでに、薬の種類、個人差はあるものの数週間の長期間を要する。

▶午後51

リエゾン精神看護に関する説明で正しいのはどれか。

- 直接ケアは含まれない。

- 精神疾患の既往のある患者は対象とならない。

- 看護師は必要に応じて精神病床への移動を指示できる。

- 身体疾患と精神的問題とを併せ持つ患者を対象とする。

④ 身体疾患と精神的問題とを併せ持つ患者を対象とする。

リエゾンは連携や橋渡しを意味し、リエゾン精神看護では精神科(精神的問題)と精神科以外(身体疾患)をつなぐケアを指す。

▶午後52改題

精神科病院に入院中の患者の法的処遇について正しいのはどれか。

- 患者は退院を請求できる。

- 看護師は面会を制限できる。

- 家族等は外出の可否を判断できる。

- 精神保健指定医は手紙の発信を制限できる。

① 患者は退院を請求できる。

精神科の入院において行動制限がある場合でも、患者やその家族等は退院請求を行うことができる。

×② 看護師は面会を制限できる。

必要に応じて医師(精神保健指定医)の判断で面会を制限できる。なお、行政機関の職員や代理人である弁護士との電話・面会については制限できない。

×③ 家族等は外出の可否を判断できる。

患者やその家族等は外出の可否などの処遇改善請求を行うことができ、その可否は精神医療審査会が判断する。

×④ 精神保健指定医は手紙の発信を制限できる。

行動制限がある場合でも、信書の発受は制限できない。

*第3編2章 4.精神保健 p113~119

▶午後53

Aさん(19歳、女性)は、境界性人格〈パーソナリティ〉障害で入院している。病棟では、安全管理のため、個人用の爪切りをナースステーションで管理している。Aさんが自分の爪切りを使用した後、看護師が返却を求めると「主治医の先生は自分で持っていてもいいって言ったのよ」と攻撃的な口調で抵抗した。この日、主治医は不在であった。

Aさんへの対応として最も適切なのはどれか。

- 「先生はそのようなことは言わないと思います」

- 「先生は不在なので、私の指示に従ってください」

- 「病棟の安全が守れないので退院していただきます」

- 「先生に確認がとれるまで、こちらでお預かりします」

④ 「先生に確認がとれるまで、こちらでお預かりします」

人格〈パーソナリティ〉障害の病型の一つである境界性人格〈パーソナリティ〉障害では、神経症的な症状(強いイライラ感)と統合失調症的な症状(幻覚と妄想)がみられる。攻撃性が高まっており、否定的・命令的に捉えられる言動は避けつつ、本人や周囲の安全性を確保するため、主治医に確認するまで鋭利な爪切りを預かることが適切である。

▶午後54

Aさん(78歳)は、妻(76歳)と2人で暮らしている。糖尿病と診断されている。認知症ではない。主治医の指示で、インスリン自己注射を指導するために訪問看護が導入された。Aさんは「針が怖いから、看護師さんが注射をしてください」と言う。

Aさんへの訪問看護師の対応で適切なのはどれか。

- 「針は細いので怖くないです」

- 「一緒に少しずつやっていきましょう」

- 「注射ができないと家での療養は難しくなります」

- 「そうですね。Aさんも奥さんもしなくていいです」

② 「一緒に少しずつやっていきましょう」

インスリン注射は糖尿病患者等の血糖コントロールとして使用される。適正な自己注射を習得する必要があり、注射を怖がる患者に対してその自主性・主体性を尊重しながら、協働で達成することが適切である。

▶午後55

介護保険法施行令において特定疾病に指定されているのはどれか。

- 脊髄損傷

- Crohn〈クローン〉病

- 脳血管疾患

- 大腿骨頸部骨折

③ 脳血管疾患

65歳以上の第1号被保険者で要介護等認定された者、40歳~64歳の第2号被保険者で老化に起因する特定疾病に罹患し、要介護等の認定をされた者には、介護保険からの給付が行われる。脳血管疾患は特定疾病の一つとして指定されている。

*第5編1章 2.1〕保険給付の手続き p231~233

▶午後56

Aさん(68歳)は要介護1で、1人で暮らしている。間質性肺炎のために在宅酸素療法が開始された。

Aさんのサービス担当者会議で訪問看護師が行う提案で適切なのはどれか。

- 炊事の禁止

- 毎日の体温測定

- 1人での外出禁止

- 訪問入浴サービスの導入

② 毎日の体温測定

要介護1であり、一部介助の上で日常生活の自立はできる状態であるため、料理や外出、入浴などの過度な制限や介助は要しない。

▶午後57

Aさんは、要介護2で在宅療養をしている。仙骨部に2cm×3cmの水疱を形成した。この1週間、臥床していることが多くなり、食事摂取量も減ってきている。

訪問看護師がAさんの家族に行う提案として適切なのはどれか。

- 体圧分散マットの使用

- 膀胱留置カテーテルの留置

- 夜間の時間ごとの体位変換

- 訪問介護への褥瘡処置の依頼

① 体圧分散マットの使用

仙骨部の水疱から褥瘡形成のリスクが高く、体圧を分散することで特定の部位に圧力が集中することを避ける体圧分散マットの使用が適している。

▶午後58

高齢者から生活史を聴取する方法として適切なのはどれか。

- 家族の承諾を必須とする。

- 認知機能の評価尺度を用いる。

- 事実とは異なる部分を修正する。

- 高齢者自身の生きてきた時代背景を聴く。

④ 高齢者自身の生きてきた時代背景を聴く。

高齢者に対する生活史(ライフヒストリー)の聴き方として、出生から順序立てて話してもらう必要はなく、思い出すままに特に記憶に残っている体験をした時代やその歴史的事象などの背景からから聴き、高齢者がより思い出しやすい方法をとることが適切である。

×① 家族の承諾を必須とする。

家族の承諾は必須ではなく、本人に口頭等で同意を得る。

×② 認知機能の評価尺度を用いる。

評価尺度は用いず、主観的な体験・事実を汲み取る。

×③ 事実とは異なる部分を修正する。

事実と異なる点があっても、聴取者側で内容の訂正・修正は行わない。

▶午後59

平成3年(1991年)に国際連合総会〈国連総会〉で決議された「高齢者のための国連原則」でないのはどれか。

- 公平の原則

- 参加の原則

- 尊厳の原則

- 自己実現の原則

① 公平の原則

高齢者のための国連原則は、高齢者の地位について普遍的な基準として「自立」「参加」「ケア」「自己実現」「尊厳」の5つの領域を設定している。

*第5編2章 6.高齢者福祉等 p252~254

▶午後60

介護老人福祉施設に入居中の高齢者。認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅳ、四肢の麻痺はない。

衣類の選択について最も適切なのはどれか。

- 材質選びは本人に任せる。

- ボタンでとめる上着を選ぶ。

- 夜間就寝時には寝衣に着替える。

- 皮膚の瘙痒感があれば、つなぎ服を着用させる。

③ 夜間就寝時には寝衣に着替える。

就寝時に寝衣に着替えることで、寝衣に着替えることと就寝することが結びつき、生活リズムを整えることにつながる。

×① 材質選びは本人に任せる。

×② ボタンでとめる上着を選ぶ。

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅳは常に介護を必要とする状態であり、材質選びやボタンで留める上着は困難である。

×④ 皮膚の瘙痒感があれば、つなぎ服を着用させる。

自身で脱ぐことのできないつなぎ服を着用させることは身体拘束に当たる。

▶午後61

Aさん(80歳、女性)は、脳血管性認知症、Mini-Mental State Examination〈MMSE〉18点で施設に入所している。看護師が「お風呂に入りますよ」と声をかけると、Aさんは「男の人は入っていないか」と尋ねる。看護師が「男の人はいませんよ」と説明するが、Aさんは「本当にいないのか」と繰り返し、なかなか納得しない。

Aさんへの看護師の対応で最も適切なのはどれか。

- 「男の人はいないから行きましょう」

- 「お風呂に入ったら気持ちよくなりますよ」

- 「遅くなるとお風呂に入れなくなりますよ」

- 「男の人がいないことを一緒に確認してみましょうか」

④ 「男の人がいないことを一緒に確認してみましょうか」

お風呂に男性が入っているのではという認知症患者の強い不安に対し、その意思を尊重しながら、一緒に確認して不安を解消するための支援を行うことが適切である。

▶午後62

加齢による身体生理機能の変化とそれによって影響を受ける薬物動態の組合せで正しいのはどれか。

- 体内水分量の減少――代謝

- 体内脂肪量の増加――排泄

- 血清アルブミンの減少――分布

- 糸球体濾過値〈GFR〉の低下――吸収

③ 血清アルブミンの減少――分布

薬物動態は投与された薬物が辿る過程で、「吸収」「分布」「代謝」「排泄」の4過程で説明される。循環血液に吸収され、分布した薬は血清アルブミンと結合し、その作用を緩やかにするため、老化による血清アルブミンの減少により薬効が強く表れる。

▶午後63

介護保険サービスについて正しいのはどれか。

- 福祉用具の貸与は無償で受けられる。

- 要支援の高齢者は介護老人保健施設に入所できる。

- 小規模多機能型居宅介護では泊まり(ショートステイ)は提供しない。

- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)ではユニットケアを実施している。

④ 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)ではユニットケアを実施している。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム〉は介護保険制度の地域密着型サービスであり、比較的安定した状態にある認知症の要介護者(要支援者)が、共同生活(1ユニット5~9人)を営む住居で日常生活上の世話や機能訓練を受けるものである。

×① 福祉用具の貸与は無償で受けられる。

福祉用具貸与は居宅サービスであり、原則1割(所得により2割または3割)の利用者負担がある。

×② 要支援の高齢者は介護老人保健施設に入所できる。

介護老人保健施設は施設サービスであり、要介護者(原則要介護3以上)が入所できる。

×③ 小規模多機能型居宅介護では泊まり(ショートステイ)は提供しない。

小規模多機能型居宅介護は地域密着型サービスであり、居宅または通所、短期間宿泊(ショートステイ)で受ける日常生活上の世話および機能訓練をいう。

*第5編1章 2.2〕介護給付 p233~236

▶午後64

乳児健康診査を規定している法律はどれか。

- 母体保護法

- 母子保健法

- 児童福祉法

- 児童虐待の防止等に関する法律

② 母子保健法

妊産婦と乳幼児に対する健康診査は母子保健法に規定されており、市町村が実施する。

*第3編2章 1.母子保健 p96~105

▶午後65

正常に経過している分娩第1期の産婦への説明で適切なのはどれか。

- 「食事は摂らないようにしてください」

- 「ベッド上で安静にしていてください」

- 「2、3時間に1回は排尿をしてください」

- 「眠気を感じても眠らないようにしてください」

③ 「2、3時間に1回は排尿をしてください」

分娩は第1期から第4期の経過に分かれ、第1期は陣痛開始から子宮口全開大までを指す。膀胱に尿が溜まると胎児の下降を妨げるため、定期的に排尿を促す必要がある。

×① 「食事は摂らないようにしてください」

×④ 「眠気を感じても眠らないようにしてください」

分娩は長時間にわたるため、適度な食事や水分、睡眠を含めた休息をとることが適切である。

×② 「ベッド上で安静にしていてください」

破水がなく、子宮口が軽く開いている時点では、階段の昇降等により陣痛を促すことができる。陣痛の間隔が短くなってきた場合は動作を最小限とし、ベッド上に限らず安楽な姿勢をとる。

▶午後67

Aさんは妊娠37週0日に骨盤位のため予定帝王切開術となった。術後の経過は母児ともに順調である。

Aさんへの看護として適切なのはどれか。

- 手術室で出生児と対面する。

- 産褥2日に初回歩行をする。

- 産褥3日に初回授乳をする。

- 産褥4日以降に弾性ストッキングを履く。

① 手術室で出生児と対面する。

帝王切開術であっても母児ともに経過は順調であるため、早期母子接触により母子相互作用を促進することが適切である。

×② 産褥2日に初回歩行をする。

×③ 産褥3日に初回授乳をする。

初回歩行や授乳は、体調を見ながら帝王切開術後翌日から行う。

×④ 産褥4日以降に弾性ストッキングを履く。

ベッド上で安静にする時間が長い帝王切開手術では深部静脈血栓症が生じやすく、手術中から静脈還流量を増加させる弾性ストッキングを着用する。

▶午後68

子どもの運動機能の発達について正しいのはどれか。

- 身体の下部から頭部の方向に進む。

- 全身的な動きから細かな動きへ進む。

- 新生児期には遺伝より環境の影響を受ける。

- 反射運動は乳児期後期から幼児期にかけて活発になる。

② 全身的な動きから細かな動きへ進む。

基本的な運動発達は、中枢から末梢への傾向があり、身体全体を使う基本動作(粗大運動)から、指先等の細かい運動(微細運動)へ進む。

×① 身体の下部から頭部の方向に進む。

基本的な運動発達は頭部から下部への傾向があり、上肢の運動機能が下肢の運動機能に先行して現れる。

×③ 新生児期には遺伝より環境の影響を受ける。

新生児期は環境よりも遺伝因子の影響が大きい。

×④ 反射運動は乳児期後期から幼児期にかけて活発になる。

原始反射などの反射運動は生後すぐからみられ、数か月で消失する。

▶午後69

乳児の事故防止として正しいのはどれか。

- 直径25mmの玩具で遊ばせる。

- ベッドにいるときはベッド柵を上げる。

- うつ伏せで遊ばせるときは柔らかい布団を敷く。

- 屋外で遊ばせるときはフード付きの衣服を着用させる。

② ベッドにいるときはベッド柵を上げる。

転落を防止するため、ベッドにいるときはベッド柵を挙げる。

×① 直径25mmの玩具で遊ばせる。

誤飲を防止するため、より大きい玩具を用いる。

×③ うつ伏せで遊ばせるときは柔らかい布団を敷く。

窒息や乳幼児突然死症候群を防止するため、仰向け(仰臥位)で寝かせる。

×④ 屋外で遊ばせるときはフード付きの衣服を着用させる。

窒息を防止するため、フードのない衣服を着用させる。

▶午後70

A君(14歳、男子)は、心室中隔欠損症のために通院している。母親とともに外来を受診しているが、母親がトイレに行った際に、A君は「自分の心臓のことはよく理解しているし、もう1人で受診したいけど、母さんが心配だから一緒に行くってうるさくて」と看護師に話した。

看護師の最初の対応として適切なのはどれか。

- 母親にA君への関わりが過保護だと伝える。

- 母親の心配を理解してあげなさいとA君に話す。

- 次回からは1人で受診してもよいとA君に話す。

- 母親がいない場でA君の気持ちを聴く機会をもつ。

④ 母親がいない場でA君の気持ちを聴く機会をもつ。

思春期には、依存と独立のアンビバレント〈両価的〉な感情を持ちながらも、自我同一性(アイデンティティ)の確立の過程で親からの心理的離乳がみられる。その意思を尊重して、母親のいない場でA君の気持ちを傾聴することが適切である。

▶午後71

A君(11歳、男児)。喘息発作のため救急外来に来院した。喘鳴が著明で、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉88%(room air)、ピークフロー値45%である。

まず行うべきA君への対応で適切なのはどれか。

- 起坐位を保つ。

- 水分摂取を促す。

- 胸式呼吸を促す。

- 発作の状況を尋ねる。

① 起坐位を保つ。

呼吸困難が軽減される起坐位での呼吸(起坐呼吸)を保つことが対応として優先される。

▶午後72

水溶性ビタミンはどれか。

- ビタミンA

- ビタミンC

- ビタミンD

- ビタミンE

- ビタミンK

② ビタミンC

ビタミンには脂溶性ビタミンと水溶性ビタミンがあり、脂溶性ビタミンはビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンKで、その他は水溶性ビタミンに分類される。

*第3編1章 2.2〕栄養・食生活 p89~91

▶午後73

血清に含まれないのはどれか。

- インスリン

- アルブミン

- γ-グロブリン

- β-グロブリン

- フィブリノゲン

⑤ フィブリノゲン

フィブリノゲンは血液凝固因子の一つであり、血清からは除かれる。

▶午後74

出血が止まりにくくなる服用薬はどれか。

- β遮断薬

- ジギタリス

- ワルファリン

- ループ利尿薬

- サイアザイド系利尿薬

③ ワルファリン

ワルファリンは血液を固まりにくくし、血栓や塞栓を防ぐ抗凝固剤である。出血を起こす、止まらなくなることがあり、手術前には投与の中止を含めて検討する。

▶午後75

老視の原因はどれか。

- 瞳孔括約筋の筋力低下

- 水晶体の弾力低下

- 網膜の色素変性

- 硝子体の混濁

- 水晶体の混濁

② 水晶体の弾力低下

水晶体は毛様体筋の働きによりピント調整を行うが、生理的加齢により水晶体の弾力性が低下し、ピント調整機能が低下する(老視)。

▶午後76

脳塞栓症を生じやすい不整脈はどれか。

- 心房細動

- WPW症候群

- 心房性期外収縮

- 心室性期外収縮

- 完全房室ブロック

① 心房細動

心房細動は心房内の不整脈で、致死性不整脈である心室細動よりも緊急性は低いが、心房内で血栓ができやすく、大動脈を通じて脳などの血管を詰まらせる原因となる(心原性脳塞栓症)。

▶午後77

ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉が感染する細胞はどれか。

- 好中球

- 形質細胞

- Bリンパ球

- ヘルパー〈CD4陽性〉Tリンパ球

- 細胞傷害性〈CD8陽性〉Tリンパ球

④ ヘルパー〈CD4陽性〉Tリンパ球

ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉は、免疫システムである白血球中のヘルパーT細胞に感染し、増殖、破壊することで、免疫不全状態を引き起こす。感染後は無症候で長時間経過し、ニューモシスティス肺炎など指標疾患を発症すると後天性免疫不全症候群〈AIDS〉と診断される。

*第3編3章 3.4〕HIV・エイズ〈AIDS〉 p137~140

▶午後78

生活保護法で扶助として定められていないのはどれか。

- 教育

- 医療

- 授産

- 住宅

- 葬祭

③ 授産

生活保護制度では、要保護者の生活需要の性質等に応じて、①生活、②教育、③住宅、④医療、⑤介護、⑥出産、⑦生業、⑧葬祭の8種類の扶助が設けられている。

*第5編2章 2.生活保護等 p246

▶午後79

内服薬の初回通過効果が主に起こる部位はどれか。

- 口

- 肝臓

- 胆囊

- 膵臓

- 腎臓

② 肝臓

初回通過効果とは、内服薬が全身循環血に移行する前に、肝臓内の酵素によって代謝されることをいい、薬物の投与時には初回通過効果を考慮した上で投与方法、量を定める必要がある。

▶午後80

放射線被ばく後、新たな発症について長期の観察が必要な障害はどれか。

- 胃炎

- 食道炎

- 甲状腺癌

- 高尿酸血症

- 皮膚のびらん

③ 甲状腺癌

長時間にわたり連続的・断続的に放射線に被ばくした場合、皮膚障害や造血器障害を引き起こすほか、比較的長い潜伏期間を経て白血病や皮膚癌、甲状腺癌などを発症する場合もあるため、長期的な観察が必要となる。

*第8編 5.職業性疾病の予防対策 p316~317

▶午後81

副交感神経の作用はどれか。2つ選べ。

- 瞳孔の散大

- 発汗の促進

- 心拍数の低下

- 気管支の拡張

- 消化液の分泌亢進

③ 心拍数の低下

⑤ 消化液の分泌亢進

自律神経のうち副交感神経が優位になることで、心拍数が低下したり、消化液の分泌量が増加する。そのほかは交感神経の作用である。

▶午後82

小腸からそのまま吸収されるのはどれか。2つ選べ。

- グルコース

- スクロース

- マルトース

- ラクトース

- フルクトース

① グルコース

⑤ フルクトース

炭水化物の最小単位である単糖類は小腸からそのまま吸収され、グルコース(ブドウ糖)やフルクトース(果糖)、ガラクトースがそれに当たる。その他は単糖が二つ結びついた二糖類であり、消化酵素によって分解された後、小腸に吸収される。

▶午後83

鉄欠乏性貧血の症状または所見として考えられるのはどれか。2つ選べ。

- 動悸

- 匙状爪

- ほてり感

- 運動失調

- 皮膚の紅潮

① 動悸

② 匙状爪

鉄欠乏性貧血は貧血の多くを占め、特徴的な症状として爪がスプーンのように反り返った匙状爪(スプーンネイル)や氷を食べたくなる異食症、貧血共通の症状として全身倦怠感や動悸などが現れる。

▶午後84

大腸内視鏡検査について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 検査前日の朝から絶食とする。

- 腸管洗浄液は6時間かけて内服する。

- 迷走神経反射によって血圧が低下する可能性がある。

- 検査後に嚥下障害を生じる可能性がある。

- 検査後に下血の有無を観察する。

③ 迷走神経反射によって血圧が低下する可能性がある。

⑤ 検査後に下血の有無を観察する。

大腸内視鏡検査は内視鏡を肛門から挿入し、腸内を直接観察する検査である。合併症として迷走神経反射による血圧低下のほか、大腸の壁に穴が開く腸穿孔のおそれがあり、その有無を確認するため、検査後は肛門から排泄される下血の有無を観察する必要がある。

×① 検査前日の朝から絶食とする。

前日は夕方に消化の良い低残渣食を食べ、検査当日の朝は絶食とする。

×② 腸管洗浄液は6時間かけて内服する。

腸管洗浄液は3~4時間をかけて約2L内服する。

×④ 検査後に嚥下障害を生じる可能性がある。

胃内視鏡検査とは異なり、咽頭や食道を通過する検査ではなく、嚥下障害のリスクは低い。

▶午後85

意識障害はどれか。2つ選べ。

- 昏睡

- 制止

- せん妄

- 途絶

- フラッシュバック

① 昏睡

③ せん妄

意識障害として、外部からの刺激に全く反応しない昏睡や、高齢者に多いせん妄(意識混濁に伴う幻覚等)が挙げられる。

▶午後86

加齢によって高齢者に脱水が起こりやすくなる理由はどれか。2つ選べ。

- 骨量の減少

- 筋肉量の減少

- 末梢血管抵抗の増強

- 渇中枢の感受性の低下

- 腎臓のナトリウム保持機能の亢進

② 筋肉量の減少

④ 渇中枢の感受性の低下

② 人間の体内で大量の水分を保持しているのは筋肉であるため、加齢による筋肉量の減少によって脱水が生じやすい。

④ 加齢によりのどの渇きを感じる渇中枢の感受性が低下し、水分摂取が遅れることで脱水が起こりやすくなる。

×① 骨量の減少

骨量の減少は脱水に影響しない。

×③ 末梢血管抵抗の増強

加齢により血管が硬くなり弾力性が失われると、血液が流れる際の血管抵抗が増大するが、脱水が起こりやすくなる原因ではない。

×⑤ 腎臓のナトリウム保持機能の亢進

加齢により腎臓のナトリウム保持機能が低下することで、体内から電解質が失われるナトリウム欠乏性脱水(低張性脱水)を起こしやすくなる。

▶午後87

妊娠の成立について正しいのはどれか。2つ選べ。

- プロラクチンの急増によって排卵が促される。

- 排卵後、卵子が受精能を有するのは通常24時間である。

- 射精後、精子が受精能を有するのは通常80時間である。

- 着床は受精後7日前後である。

- 受精後、プロゲステロンの分泌がなくなる。

② 排卵後、卵子が受精能を有するのは通常24時間である。

④ 着床は受精後7日前後である。

卵子の受精能は排卵後約24時間で、精子と融合して受精卵となった後、細胞分裂を繰り返しながら子宮に移動(受精後4~5日)し、子宮内膜に着床を開始(受精後6〜7日)する。

×① プロラクチンの急増によって排卵が促される。

黄体形成ホルモン〈LH〉の分泌増加により排卵が促される。

×③ 射精後、精子が受精能を有するのは通常80時間である。

精子の受精能は射精後約48~72時間である。

×⑤ 受精後、プロゲステロンの分泌がなくなる。

受精後、プロゲステロン(黄体ホルモン)の分泌が増加し、妊娠を維持する役割を持つ。

▶午後88

乳児の心拍測定について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 心拍数110/分は正常である。

- 聴診ではⅠ音とⅡ音で心拍となる。

- バスタオルで体幹および四肢を固定して測定する。

- 呼吸周期に関連した心拍リズムの不整は異常である。

- 聴診器が接触した際の冷感による心拍数の変動に気をつける。

① 心拍数110/分は正常である。

⑤ 聴診器が接触した際の冷感による心拍数の変動に気をつける。

① 乳児期の心拍数の基準は110~130/分である。

⑤ 寒冷刺激により血圧が上昇し、正確な測定ができない場合があるため注意する。

×② 聴診ではⅠ音とⅡ音で2心拍となる。

収縮期心音であるⅠ音、拡張期心音であるⅡ音で1心拍となる。

×③ バスタオルで体幹および四肢を固定して測定する。

睡眠時などの安静時に行う。

×④ 呼吸周期に関連した心拍リズムの不整は異常である。

心拍数は正常であるがそのリズムが不整である状態を呼吸性(洞性)不整脈といい、特に小児に多く、正常な現象である。

▶午後89

身長160cm、体重64kgである成人のBMIを求めよ。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。

解答:① ②

① 2

② 5

成人の肥満・やせを判定できる指標として体格指数(BMI)が用いられ、BMIが25以上で肥満、BMI18.5未満でやせとされる。BMIは、体重(kg)÷(身長(m))2で求められる。本問では、64÷(1.6×1.6)=25となり、肥満判定となる。

*第3編1章 1.2〕(4)肥満とやせ p83

▶午後90

酸素を3L/分で吸入している患者。移送時に使用する500L酸素ボンベ(14.7MPa充塡)の内圧計は4.4MPaを示している。

使用可能時間(分)を求めよ。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。

解答:①②分

① 5

② 0

酸素ボンベの残量(L)は以下のとおり求められる。

500:14.7=x:4.4

14.7x=500×4.4

14.7x=2200

x=2200÷14.7

x≒150 3L/分であるため、残りの使用時間は150÷3=50分となる。

第102回看護師国家試験・状況設定問題(60問)

▶次の文を読み91〜93の問いに答えよ。

Aさん(58歳、男性)、建築作業員。趣味はジョギングで毎日5kmを走っている。55歳のときに肺気腫を指摘されている。1か月前から咳嗽が続いて止まらないため、自宅近くの病院を受診した。胸部エックス線撮影で異常陰影が認められ、精密検査の結果、右下葉に肺癌が見つかり、標準開胸右下葉切除術が予定された。20歳から喫煙歴があり、肺気腫を指摘されるまで1日40本程度吸っていた。

▶午前91

手術は無事終了し、胸腔ドレーンが挿入されたが、水封ドレナージのみで持続吸引は行われていない。術直後、胸腔ドレーンの先端から呼気時にエアリークが認められた。ドレーン挿入部と接続部とを確認したが異常はなかった。医師は、「再手術は経過を見て判断する」と言っている。

看護師の対応として適切なのはどれか。

- 水平仰臥位にする。

- 肩関節の運動を促す。

- ドレーンをクランプする。

- 皮下気腫の出現に注意する。

④ 皮下気腫の出現に注意する。

皮下気腫は皮下組織内に空気が入り込み貯留した状態である。胸腔ドレーンからのエアリーク(空気漏れ)が認められることから、その出現のおそれがある。

▶午前92

術後2日。硬膜外持続鎮痛法が行われているが、Aさんは咳嗽時や体動時に苦痛表情をしている。

看護師の対応として適切なのはどれか。

- 体動を少なくするように指導する。

- 創部のガーゼの上から温罨法を行う。

- 鎮痛薬の追加使用について医師と検討する。

- 胸腔ドレーンの吸引圧について医師と検討する。

③ 鎮痛薬の追加使用について医師と検討する。

硬膜外持続鎮痛法は、硬膜外腔から管(カテーテル)を挿入・留置し、鎮痛目的で麻酔薬を持続的に投与する方法である。その上で咳嗽時や体動時に苦痛表情をしており、疼痛コントロールが不十分と考えられるため、鎮痛薬の追加使用の検討を医師と行うことは適切である。

▶午前93

エアリークは自然に消失し、経過は良好であるため退院予定となった。体動時の痛みは持続しているが、ADLに支障はない。

Aさんへの退院時の生活指導として適切なのはどれか。

- 「傷の痛みはすぐによくなりますので心配ありません」

- 「リハビリテーションはジョギングから始めましょう」

- 「外出時はマスクを使用してください」

- 「退院後2、3日から入院前と同じ仕事をしても大丈夫です」

③ 「外出時はマスクを使用してください」

標準開胸右下葉切除術に伴う術後肺炎などの合併症を防ぐするためにも、感染予防として外出時にマスクを使用することは適切である。

▶次の文を読み94〜96の問いに答えよ。

Aさん(40歳、男性)。入院時体重65kg。既往歴に特記すべきことはなく、全身状態は良好である。胃癌のため胃全摘出術を受けた。術中の出血量は450mLで輸血はされなかった。術後1日、体温37.5℃、呼吸数24/分、脈拍120/分、血圧162/90mmHg。Hb14.8g/dL。経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉92%(酸素吸入3L/分)。尿量50mL/時。創部のドレーンからは少量の淡血性排液がある。硬膜外持続鎮痛法が行われているが、創痛が強いため呼吸が浅く、離床はできていない。

▶午前94

術後1日のAさんのアセスメントで適切なのはどれか。2つ選べ。

- 体温の上昇は感染による。

- 脈拍の増加は貧血による。

- 血圧の上昇は麻酔の影響による。

- 酸素飽和度の低下は創痛による。

- 尿量の減少は循環血液量の減少による。

④ 酸素飽和度の低下は創痛による。

⑤ 尿量の減少は循環血液量の減少による。

胃全摘出術後1日目は、ムーアの分類のうち手術侵襲後の第1相(傷害期)に当たり、循環血液量の減少やそれに伴う尿量の減少、蛋白の分解(異化)亢進、活動性(気力)の低下などが起こる。その生体反応あるいは創痛を主な要因として種々の症状がみられる。

▶午前95

術後1週から食事が開始されたが、毎食後に下腹部痛を伴う下痢があり、Aさんは「食事をするのが怖い」と訴えた。

看護師が確認する必要があるのはどれか。

- 食後の体位

- 1日の歩行量

- 術前の食事の嗜好

- 食事摂取の所要時間

④ 食事摂取の所要時間

胃の切除、再建後には、摂取した食物が急速に腸に流れ込むことにより、めまいや動悸、冷や汗、顔面紅潮、腹痛などの症状が食後に現れるダンピング症候群のリスクが高まる。1回食事量の多さや、噛まずに早く食べるなどの食事状況により症状が現れやすくなるため、その確認が必要である。

▶午前96

下痢の回数は減り、摂食も良好で、術後3週で退院が決定した。

Aさんへの退院指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 炭水化物を中心にした食事を勧める。

- 下痢は1か月程度でおさまると説明する。

- 食事は分割して少量ずつ摂取するよう勧める。

- 食後に冷汗が出たら水分を摂るよう説明する。

- ビタミンB12が吸収されにくくなると説明する。

③ 食事は分割して少量ずつ摂取するよう勧める。

⑤ ビタミンB12が吸収されにくくなると説明する。

③ ダンピング症候群の予防のため、食事は消化の良い食品を、少量ずつ分割してゆっくり咀嚼して食べることが適している。

⑤ 胃はビタミンB12の吸収を促す内因子を分泌しているため、胃切除術によりその吸収が阻害される。ビタミンB12の不足により悪性貧血(巨赤芽球性貧血)が生じやすくなるため、注射や内服剤による補充が図られる。

×① 炭水化物を中心にした食事を勧める。

炭水化物を多く摂取した場合、ダンピング症候群の早期(食事直後)では血糖値の急上昇を、後期(食事2~3時間後)では低血糖を起こすおそれがあるため避ける。

×② 下痢は1か月程度でおさまると説明する。

胃切除術後、通常3か月程度は症状がみられる。

×④ 食後に冷汗が出たら水分を摂るよう説明する。

食後の冷や汗は低血糖症状であり、出現した際はアメなどの糖分を間食として摂取する。

▶次の文を読み97〜99の問いに答えよ。

Aさん(52歳、男性)、自営業。既往歴に特記すべきことはない。屋根を補修するためにはしごを登っていたところ、足を滑らせて転落し、頭部を打撲した。救急車で病院に搬送され、頭部CTで、右前頭葉と側頭葉の脳挫傷と右側頭葉の脳内血腫を認めた。

▶午前97

入院時、Aさんは痛み刺激に対しても開眼することはなく、払いのけるような動作をするのみで、左上下肢の動きが右上下肢に比べて弱かった。

ジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉による評価はどれか。

- Ⅱ-20

- Ⅱ-30

- Ⅲ-100

- Ⅲ-200

- Ⅲ-300

③ Ⅲ-100

意識レベルを評価するジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉では、覚醒の程度に応じて、意識清明の0、刺激しなくても覚醒している状態であるⅠ桁(1・2・3)、刺激すると覚醒する状態であるⅡ桁(10・20・30)、刺激しても覚醒しない状態であるⅢ桁(100・200・300)に分類している。痛み刺激に対して開眼(覚醒)しないためⅢ桁であり、痛み刺激に対してⅢ-100は払いのける動作をする、Ⅲ-200は手足を動かしたり顔をしかめる、Ⅲ-300は反応しない。

▶午前98

緊急で開頭血腫除去術が行われ、硬膜外にドレーンが挿入された。術後はICUに入室した。ICU入室6時間後のAさんの状態は、血圧138/76mmHg、脈拍82/分、体温37.4℃。呼びかけに対して容易に開眼し、簡単な指示に応じることができるようになった。しかし、その後時間で意識レベルが術前のレベルまで進行性に低下した。血圧156/68mmHg、脈拍67/分、体温37.8℃、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉96%(酸素吸入3L/分)。

この状況から考えられるAさんの病態として適切なのはどれか。

- 術後感染

- 脳血管攣縮

- 低酸素血症

- 術後頭蓋内出血

④ 術後頭蓋内出血

術後の脳出血に伴い頭蓋内圧が亢進し、それに伴う血流不全により血圧上昇、徐脈、意識レベルの低下などの症状が現れている(クッシング現象)。

▶午前99

このときのAさんへの看護で適切なのはどれか。

- 後頭部を氷枕で冷やす。

- 上半身を30度程度挙上する。

- 左上下肢の関節屈曲運動を行う。

- 右上肢を抑制して硬膜外ドレーン抜去を予防する。

② 上半身を30度程度挙上する。

頭蓋内圧の調整や静脈環流の促進のため、30度以内の頭側挙上が適切である。

▶次の文を読み100〜102の問いに答えよ。

Aさん(50歳、男性)は、双極性障害で、これまでにうつ状態と躁状態で入院歴がある。会社員の兄と2人で暮らしている。3か月前から服薬を中断するようになり、気分が沈みはじめ、1週前から朝起きられなくなった。2日前から1日中ベッドの中にいるようになったため、兄に付き添われて入院した。入院時は亜昏迷状態で、発語はほとんどなく、自力での歩行が困難なほど脱力が強かった。入院後、三環系抗うつ薬が開始された。

▶午前100

入院当日の看護として適切なのはどれか。2つ選べ。

- 発語を促す。

- 入浴を促す。

- 食物形態を工夫する。

- 個室への入室を勧める。

- レクリエーションへの参加を勧める。

③ 食物形態を工夫する。

④ 個室への入室を勧める。

Aさんは鬱状態で顕著な脱力を示しており、まずは活動ではなく個室などで刺激を与えずに休息をとらせ、食事も取りやすいよう工夫することが適切である。

▶午前101

Aさんの排泄に関する看護として適切なのはどれか。2つ選べ。

- 便秘を予防する。

- 水分摂取を制限する。

- 排尿の有無を観察する。

- 排泄回数を記載するよう説明する。

- 自分でポータブルトイレを使用するよう説明する。

① 便秘を予防する。

③ 排尿の有無を観察する。

三環系抗うつ薬の副作用〈有害事象〉として、副交感神経や運動神経に働く神経伝達物質であるアセチルコリンの作用を遮断する抗コリン作用があり、錯乱や口渇、便秘、排尿困難などの症状があらわれる。便秘の予防(適切な水分摂取)や排尿の確認は看護として適切である。

▶午前102

Aさんの精神状態の経過観察において最も注意すべき症状はどれか。

- 錯乱

- 強迫行為

- 失見当識

- 気分高揚

④ 気分高揚

双極性障害は、躁状態(気分の高揚、活動性の上昇)と鬱状態(抑うつ、活動性の低下)を繰り返す精神疾患である。現在は鬱状態にあるが、今後、躁状態に転換(躁転)することが考えられ、それに応じてAさんへの対応方針も変わってくるため、その状態を注意深く観察する必要がある。

▶次の文を読み103〜105の問いに答えよ。

Aさん(40歳、女性)は統合失調症で入院歴があり、退院後は共同生活援助(グループホーム)を利用していた。1週前から同じグループホームに住む女性と口論したり、夜中にグループホームから飛び出したりするようになったため、職員に付き添われて精神科病院を受診した。診察時は、Aさんは意味不明の言葉を発し、時々興奮したように大声で叫んだ。また、診察室から飛び出したり、衣服を脱いだりする行為も観察された。

▶午前103改題

入院を開始するために必要な情報で優先度が高いのはどれか。

- 家族等の有無

- 前回の入院形態

- 自立支援給付の受給状況

- 精神障害者保健福祉手帳の取得状況

① 家族等の有無

統合失調症のAさんの言動から、医療および保護のために精神科の入院の必要があるが、本人の同意に基づく任意入院を行える状況ではないため、家族等の同意に基づく医療保護入院の実施が考えられ、家族等の有無の確認が最優先される。

▶午前104

診察の結果、Aさんは入院することになり、外来看護師に付き添われて閉鎖病棟に来た。

病棟の入り口でドアを開けた看護師が優先的に行うのはどれか。

- 持参した薬を確認する。

- 病棟のホールに誘導する。

- 他の病棟スタッフに協力を要請する。

- 入院のオリエンテーションを実施する。

③ 他の病棟スタッフに協力を要請する。

Aさんの興奮・攻撃性が高まるなどの事態に備えて、看護師等の安全を保つために、他の病棟スタッフに協力を要請するなど複数名で優先的に対応することが適切である。

▶午前105

入院後2週、症状が安定して、意思の疎通も良好となり、興奮もみられなくなった。入院後1か月にはADLもほぼ自立していた。

入院後1か月のAさんへの看護で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 長期間の入院が必要であると説明する。

- 退院して家族と同居することを検討する。

- 入居していたグループホームと連絡を取る。

- 警察にAさんの退院予定日を知らせておく。

- 服薬の自己管理を開始するためのアセスメントを行う。

③ 入居していたグループホームと連絡を取る。

⑤ 服薬の自己管理を開始するためのアセスメントを行う。

症状の安定、良好な意思疎通、興奮の鎮静、日常生活動作〈ADL〉の自立から、入院前にいたグループホームに戻れるように調整すること、症状の再発を防ぐ服薬の自己管理のアセスメントを行うことなどが適切である。

▶次の文を読み106〜108の問いに答えよ。

Aさん(48歳、女性)は、重症筋無力症を5年前に発症し、初期から副腎皮質ステロイドの内服治療を受けて自宅で生活している。現在は、眼瞼下垂、複視および上下肢の筋力低下がある。日中は、時間をかければ身の回りのことはできている。月1回の外来受診は強い疲労を伴う。夫とは離婚し、高校生の長女と2人で暮らしている。また、訪問サービスは訪問看護のみを利用している。

▶午前106

Aさんは「最近、口の中が痛いし、食事もおいしくない」と言う。口角に発赤があり、舌、上口蓋および頰粘膜に白色のものが付着して、その一部に出血がみられる。

Aさんの症状の原因として最も可能性が高いのはどれか。

- う蝕

- 歯周病

- 口腔乾燥症

- 鵞口瘡〈口腔〉カンジダ症

④ 鵞口瘡〈口腔〉カンジダ症

重症筋無力症は、免疫系が正常に機能せずに自己組織を破壊する自己免疫疾患であり、全身の筋力低下、特に眼瞼下垂や複視など眼筋型の症状を起こしやすい。その治療として用いられる副腎皮質ステロイドの副作用〈有害事象〉として、口腔粘膜に白苔が付着するなどのカンジダ症が考えられる。

▶午前107

Aさんがセルフケア能力を維持して、口腔内の清潔を保つための訪問看護師の対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 歯磨きの自助具を紹介する。

- 含嗽はしないよう指導する。

- 筋力低下の日内差について尋ねる。

- 長女が口腔ケアを行うよう助言する。

- 歯磨きは食事の前後に行うよう指導する。

① 歯磨きの自助具を紹介する。

③ 筋力低下の日内差について尋ねる。

重症筋無力症による筋力の低下から疲労を伴うが、時間をかければ身の回りのことはできる。セルフケア能力を維持した口腔ケアを実践するため、歯磨きの自助具の使用や、日内差により症状の強くなる午後(夕方)を避けるなどの工夫を提案する。

▶午前108

Aさんは「娘との生活を続けるために私も頑張らなくてはいけないと思っている」と言う。

訪問看護師のAさんへの対応で適切なのはどれか。

- 「Aさんの頑張り次第です」

- 「将来は娘さんに介護してもらいましょう」

- 「将来は施設に入所することを考えましょう」

- 「ホームヘルパーの支援を受けることも考えましょう」

④ 「ホームヘルパーの支援を受けることも考えましょう」

在宅で娘との生活を続けたいという希望を尊重しながらも、重症筋無力症は長期の療養を必要とするため、現在利用している訪問看護のほかにヘルパーなどの社会資源の利用を検討することは適切である。

▶次の文を読み109〜111の問いに答えよ。

Aさん(87歳、女性)は、6年前にAlzheimer〈アルツハイマー〉型認知症を発症した。在宅で療養していたが、夫が介護に疲れたために施設に入所した。現在、長谷川式簡易知的機能評価スケール〈HDS-R〉10点、障害高齢者の日常生活自立度判定基準B-1である。下肢筋力や立位バランスの低下がある。自宅では自分で車椅子に移乗してトイレに行き排泄していた。尿失禁はなかった。入所直後、Aさんは表情が険しく落ち着きがなく、看護師が声をかけても応じない。自発的にトイレに行きたいという発言はなく、着衣を尿で汚染することが多いためトイレ誘導を行うことにした。

▶午前109

看護師の対応で最も適切なのはどれか。

- 大きな声で尿意を尋ねる。

- 就寝中も起こしてトイレに誘導する。

- 施設で決められた時刻にトイレに誘導する。

- 声をかけても応じない場合は様子を見て再度トイレに誘導する。

④ 声をかけても応じない場合は様子を見て再度トイレに誘導する。

「自宅では自分で車椅子に移乗してトイレに行き排泄していた。尿失禁はなかった」ことから、入所後の環境の変化が排泄行動に影響していると考えられる。自尊心を傷つけたり生活リズムを乱さないよう、声かけに応じない場合でも様子を見ながら再度トイレに誘導することは適切である。

▶午前110

入所後2週。Aさんの表情は穏やかになり行動も落ち着くようになった。自発的に車椅子に乗り廊下を移動している。尿意はあるが、尿失禁が続いている。

尿失禁の状態を把握するために行う看護師の対応で適切なのはどれか。

- 排泄動作を全介助する。

- 夜間は下着をオムツに変更する。

- 尿失禁の不快感について質問する。

- 廊下を移動中、トイレに行きたいのかを確認する。

④ 廊下を移動中、トイレに行きたいのかを確認する。

認知症の中核症状である記憶障害や見当識障害(自分がどこにいるかわからなくなる等の症状)により、尿意を感じて廊下に出たがトイレに行けずに尿失禁につながっていると考えられる。廊下を移動している際にトイレに行きたいか確認し、必要があればトイレまで同行することが適切である。

▶午前111

入所後3週。排尿行動の自立を目標とする看護計画を立案した。

看護計画として最も適切なのはどれか。

- 昼夜ともにオムツは使用しない。

- トイレの標示を目立つよう工夫する。

- 尿で汚染した着衣を自分で片づけるよう指導する。

- 尿意を感じた際にはナースコールで呼ぶよう説明する。

② トイレの標示を目立つよう工夫する。

認知症患者の排尿行動の自立に当たって、トイレの場所を認識しやすい標示をするなどの工夫は適切である。

▶次の文を読み112〜114の問いに答えよ。

Aさん(24歳、初産婦)、事務職。妊娠8週である。現在、両親と妹との4人で暮らしている。パートナーは24歳の大学院2年生で就職が内定しており、Aさんと結婚する予定である。

▶午前112

Aさんは「気持ちが悪いのであまり食べられません。ご飯が炊き上がるにおいだけで吐き気がします」と話している。妊娠経過は順調である。

Aさんへの食事指導で最も適切なのはどれか。

- 水分は糖分を含んだ飲料にする。

- 栄養のバランスを崩さずに摂取する。

- 1回量を少なくして食べる回数を増やす。

- 積極的にカロリーの高い食物を摂取する。

③ 1回量を少なくして食べる回数を増やす。

妊娠初期から中期にかけてつわりが生じやすく、空腹時に嘔気を催すため、3食や栄養バランス、自炊にこだわらず、空腹を避けて食べたいタイミングで食べること(1回量の少ない食事を頻回に取ること)が適切である。

▶午前113

Aさんは「妊娠することは考えていなかったので、自分の体にどんなことが起こるのか想像もつきません」と話した。看護師は、次の妊婦健康診査までに生じやすい変化について説明することにした。

Aさんに説明する内容で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 痔

- 便秘

- 静脈瘤

- 帯下の増加

- 皮膚の瘙痒感

② 便秘

④ 帯下の増加

② 妊娠初期には女性ホルモンであるプロゲステロンの分泌が増加して腸の蠕動運動が抑制されるため、便秘が生じやすい。

④ 妊娠初期には女性ホルモンであるエストロゲンの増加により、子宮や膣からの分泌物(帯下)が多くなる。

▶午前114

妊娠16週の妊婦健康診査で、Aさんは「母親になる実感はまだありません。妊娠するといろいろなことが起こって驚くばかりです」と話した。妊娠経過は順調である。既にパートナーと結婚し、新居に引っ越している。

Aさんへの指導で最も優先度が高いのはどれか。

- 保育所の選択

- 育児用品の準備

- バースプランの立案

- 出産準備教室への参加

④ 出産準備教室への参加

Aさんは初産婦であり、母親になる実感がまだ得られていない。妊娠中期(安定期)において出産準備教室への参加を促すなど、不安を軽減し、徐々に実感を得られるようサポートすることは適切である。

▶次の文を読み115〜117の問いに答えよ。

A君(8歳、男児)。公園から自転車で帰宅途中に転倒し、利き腕である右肘を強打した。疼痛と腫脹とがあり受診した。単純エックス線撮影の結果、右上腕骨顆上骨折と診断され、治療のために入院した。

▶午前115

A君の上腕から手関節までシーネ固定を行った。

患肢の観察項目で最も優先度が高いのはどれか。

- 知覚

- かゆみ

- 出血量

- 関節拘縮

① 知覚

上腕骨顆上骨折は小児に多くみられる肘の骨折である。合併症として神経の損傷により麻痺が生じるおそれがあり、末梢側の知覚鈍麻の有無の観察が優先される。

▶午前116

入院後2日。全身麻酔下で骨接合術が施行され、再び上腕から手関節までシーネ固定を行った。術後の全身状態は安定しており、夕食から食事が開始された。

このときのA君の食事摂取の方法で最も適切なのはどれか。

- 側臥位で摂取する。

- 流動食を摂取する。

- 左手を使って摂取する。

- 右手を使って摂取する。

③ 左手を使って摂取する。

骨接合術後はシーネ固定を行っている患側を安静にして、健側である左手を使って食事摂取することが適切である。

▶午前117

術後8日、上腕から手関節までギプス固定を行った。術後10日に退院し、5週後に外来で抜釘術を行う予定である。

退院指導で適切なのはどれか。

- 外での遊びに制限はない。

- ギプスがとれるまで入浴しない。

- 患肢に痛みがあるときは受診する。

- 患側の指先に冷感があるときは温める。

③ 患肢に痛みがあるときは受診する。

ギプスによる上腕の固定では、循環不全により血液循環不全が生じて前腕に疼痛等を伴うフォルクマン拘縮を起こすおそれがあり、痛みが生じた場合は受診の必要がある。

▶次の文を読み118〜120の問いに答えよ。

Aちゃん(2歳0か月、女児)。昨日から下痢と嘔吐とを繰り返し、食事が摂れなくなったため、母親に抱かれて小児科外来を受診した。診察の結果、ウイルス性胃腸炎と診断され入院した。入院時、体温38.2℃、呼吸数36/分、心拍数136/分であった。1週前の保育所の身体計測では身長89cm、体重12.0kgであった。個室隔離とし、点滴静脈内注射による持続輸液が開始された。

▶午前118

Aちゃんの体重を測定したところ11.6kgであった。皮膚の状態は前腕をつまむとすぐもどる。尿検査のため採尿パックを貼ると黄色の尿が10mL採取された。Aちゃんは、診察と処置が行われている間、ずっと母親に抱かれて泣いており、涙で頰を濡らしていた。

Aちゃんのアセスメントで正しいのはどれか。

- 脱水症状はない。

- 軽度脱水である。

- 中等度脱水である。

- 重度脱水である。

② 軽度脱水である。

体重の減少(減少率約3.3%)から脱水が考えられるが、尿や流涙があり、「皮膚の状態は前腕をつまむとすぐもどる」ことから皮膚の緊張状態(ツルゴール)は正常であるなど、軽度脱水とされる。

▶午前119

入院翌日。Aちゃんは活気がなく臥床している。下痢症状は改善し嘔吐もみられなくなったが、時々顔をしかめており、母親は「まだおなかが痛いみたいです」と看護師に話す。

Aちゃんの痛みへの対応で適切なのはどれか。

- 食事摂取を促す。

- 日中も部屋を暗くする。

- 1人で過ごすようにする。

- Aちゃんが好きな絵本を読み聞かせる。

④ Aちゃんが好きな絵本を読み聞かせる。

2歳0か月の幼児の痛みに対しては、説明(プレパレーション)ではなく、痛みから気をそらすこと(ディストラクション)が効果的である。

▶午前120

Aちゃんは、排泄が自立していないため紙オムツを使用している。看護師が殿部を観察すると発赤とびらんとがみられた。

Aちゃんへの看護で適切なのはどれか。

- 布オムツを使用する。

- 38〜39℃の湯で殿部浴を行う。

- オムツを外し、殿部を開放しておく。

- アルコール入りのおしり拭きで殿部の清拭を行う。

② 38〜39℃の湯で殿部浴を行う。

おむつの蒸れにより臀部に発赤とびらんを起こしている。アルコールや摩擦などの刺激を与えずに、臀部浴で清潔を保つことは適切である。

▶次の文を読み91〜93の問いに答えよ。

Aさん(64歳、男性)は、人工心肺装置を使用した冠動脈バイパス術〈CABG〉を受け、ICUに入室した。手術時間10時間、手術中の輸液量6,200mL、出血量480mL、尿量980mLであった。

▶午後91

手術直後の血圧72/34mmHg、心拍数110/分、心係数2.0L/分/m2、肺動脈楔入圧20mmHgであったため、大腿動脈からカテーテルが挿入されて大動脈内バルーンパンピング〈IABP〉が行われている。

Aさんへの看護で適切なのはどれか。

- 四肢に抑制帯を使用する。

- 背部の清拭を禁忌とする。

- 両足背動脈の拍動を確認する。

- Trendelenburg〈トレンデレンブルグ〉体位にする。

③ 両足背動脈の拍動を確認する。

大動脈内バルーンパンピング〈IABP〉は心臓のポンプ機能が低下した患者に対して、主に大腿動脈からバルーン付きのカテーテルを挿入・留置し、心臓の働きをサポートする補助循環法の一つである。その合併症としてはバルーン挿入に伴う下肢の虚血が挙げられ、その観察のために両足背動脈の拍動を確認することが適切である。

▶午後92

術後1日。経口気管チューブが挿入され、人工呼吸器による補助換気が行われている。吸入酸素濃度40%、動脈血酸素分圧〈PaO2〉96Torr、動脈血炭酸ガス分圧〈PaCO2〉35Torr。断続性副雑音が聴取され、気道から泡沫状の分泌物が吸引された。胸部エックス線写真で両肺全体に透過性の低下を認める。胸水を認めない。

Aさんに起こっていると考えられる合併症はどれか。

- 無気肺

- 肺水腫

- 肺血栓塞栓症

- 人工呼吸器関連肺炎

② 肺水腫

肺水腫とは、肺胞を取り巻く毛細血管から液体成分が肺胞内に滲出した状態をいい、粗い断続性副雑音〈水泡音〉や気道からの泡沫状の分泌物、胸部エックス線写真での両肺全体の透過性の低下はその特徴である。

▶午後93

術後4日。人工呼吸器を離脱し、意識は清明である。経鼻酸素によって酸素飽和度は正常範囲を維持している。左前腕の点滴チューブからカテコラミンが少量投与され、循環機能は安定している。この日の夜、急にAさんの独り言が多くなり、「天井に虫がいる」、「怖いから家に帰る」と繰り返し、点滴チューブを引っ張る動作が見られ、翌朝までほとんど眠っていなかった。

術後5日の看護で適切なのはどれか。

- 家族の面会を制限する。

- 天井の虫は幻覚であると説明する。

- モーニングケア後に睡眠薬を与薬する。

- 点滴チューブを病衣の袖に通して見えないようにする。

④ 点滴チューブを病衣の袖に通して見えないようにする。

せん妄は睡眠障害や見当識障害、幻覚・妄想、気分障害などを症状とするもので、手術や入院など環境の変化によるストレス等で生じ、とくに夜間に不安感が強くなり不眠と重なって起こりやすい(夜間せん妄)。その予防として、せん妄を促進する点滴チューブを視界に入らないようにすることは適切である。

▶次の文を読み94〜96の問いに答えよ。

Aさん(54歳、女性)は、10年前に2型糖尿病と診断され、外来受診を続けていた。今回血糖コントロールが不良となり、精密検査とインスリン治療を検討するために入院した。身長154cm、体重45kg、HbA1c9.0%。早朝空腹時血糖値178mg/dL、食事摂取の指示エネルギー量は1,400kcal/日である。

▶午後94

入院初日。Aさんは看護師に「10年間頑張っていたつもりだったけど、やっぱり食べ過ぎていたのね」と話す。

看護師の対応で最も適切なのはどれか。

- 「もう少し頑張れるとよかったですね」

- 「食品交換表の使い方を勉強しましょう」

- 「食べ過ぎていたかどうか一緒に確かめてみませんか」

- 「退院後はインスリンを使わなくてすむよう頑張りましょう」

③ 「食べ過ぎていたかどうか一緒に確かめてみませんか」

10年間頑張ったという意識を否定することなく、肯定的に一緒に振り返って評価することで、自己効力感を失わせることなく、今後の自己管理の改善につなげることが適切である。

▶午後95

入院後5日。超速効型インスリンの自己注射が開始された。開始7日、Aさんがインスリン注射を忘れて、昼食を食べ始めていたところを看護師が発見した。

看護師の対応で最も適切なのはどれか。

- 食事を中断して血糖値を測定する。

- 食事を中断してインスリン注射をする。

- インスリン注射の必要性を再度詳しく説明する。

- 今後は看護師が食前に注射をするよう声をかけると説明する。

② 食事を中断してインスリン注射をする。

インスリン注射は通常食事の30分前に行うが、注射を忘れて食事を始めたことに気づいた場合は、血糖値の急上昇を避けるため、食事を中断して直ちにインスリン注射を行う。

▶午後96

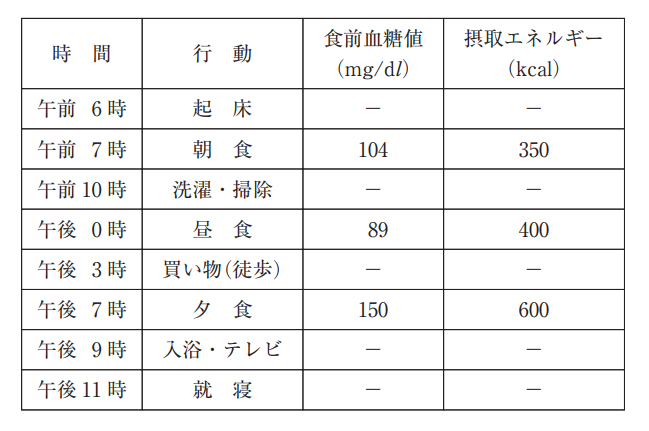

入院後2週、Aさんは血糖コントロールが改善してきたため、退院予定となった。退院後も毎食前に超速効型インスリンを使用する予定である。Aさんが「家で低血糖にならないか心配」と話したので、退院前に外泊を行って血糖値の変化を確認することにした。

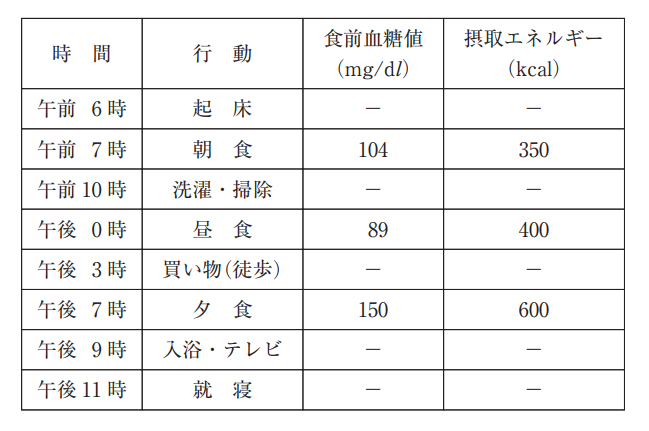

外泊中の家での生活、血糖値および摂取エネルギーを表に示す。

Aさんの低血糖予防として適切なのはどれか。

- 朝食前に飴をなめる。

- 掃除を2日に1回とする。

- 午前11時ころに補食を摂る。

- 夕食前の買い物は自転車で行く。

③ 午前11時ころに補食を摂る。

インスリン投与中の食事の量や時間、運動などにより血糖値が正常範囲よりも低下し、冷や汗(発汗)や動悸、けいれんなどの自律神経障害を伴う低血糖症状を起こす可能性がある。昼食前の血糖値がやや低値であり、朝食との間でブドウ糖などの補食を行うことが適切である。

▶次の文を読み97〜99の問いに答えよ。

Aさん(23歳、女性)は、大学受験に失敗して以来、自宅に引きこもりがちになった。母親は、Aさんについて「中学時代までは成績優秀で、手のかからない、おとなしい子どもだった」と言っている。両親と妹との4人で暮らしている。1年前から手洗いを繰り返すようになり、最近では夜中も起き出して手を洗い、手の皮がむけてもやめなくなった。心配した母親が付き添って受診したところ、強迫性障害と診断された。Aさんには極度に疲労している様子がみられたことから、本人の同意を得て、その日のうちに任意入院となった。

▶午後97

入院後、Aさんとの話し合いで1日の手洗いの回数を決めたが、毎日その回数を超えて手洗いを続けており、看護師が確認するといつも洗面所にいる。

Aさんが決めた回数を超えて洗面所で手洗いを続けているときの看護師の対応で適切なのはどれか。

- 決めた手洗い回数を増やす。

- 回数制限を守れない理由を問う。

- 洗面所から離れるように誘導する。

- 病棟は清潔であることを説明する。

③ 洗面所から離れるように誘導する。

強迫性障害は、強力な不安感・不快感(強迫観念)からそれを打ち消すための行為(強迫行為)を繰り返す精神疾患で、当問では手が汚れているのではという強迫観念から手洗いを繰り返す強迫行為を行っていると考えられる。その特性を理解した上で本人の意思を否定せず尊重しながらも、決めた回数を超えているため、手洗いができる環境から離れるよう誘導することは適切である。

▶午後98

Aさんは、食事の時間以外は他の患者との接触を避け、病室で1人で過ごしている。妹が大学受験を控えていることもあり、母親は毎日面会に来ることはできない。母親が来ない日には、Aさんは自宅に面会の催促の電話をかけては口論している。Aさんとの関わりに心身ともに疲れ果てた母親が看護師に相談してきた。

母親への対応として適切なのはどれか。

- 毎日の面会を勧める。

- Aさんの苦悩を代弁する。

- Aさんからの自宅への電話を制限することを約束する。

- 看護師が同席してAさんと母親とが話し合うことを提案する。

④ 看護師が同席してAさんと母親とが話し合うことを提案する。

Aさんと母親の一対一では口論が起きて、お互いに疲労している。お互いの同意の下、看護師が同席し、会話内容や表情、反応を観察し、必要な精神的サポートを行うことが適切である。

▶午後99

入院後1か月が経過した。Aさんはカーテンを閉め切って1人で過ごしていることが多いが、薬物療法や認知行動療法による効果が認められ、手洗い行為はほとんどみられなくなった。主治医、Aさん及び家族で話し合った結果、1か月後の退院を目指すことになった。

退院するまでの期間に参加を勧めるプログラムとして適切なのはどれか。2つ選べ。

- 回想法

- 森田療法

- 就労移行支援

- 家族心理教育

- 生活技能訓練〈SST〉

④ 家族心理教育

⑤ 生活技能訓練〈SST〉

④ 心理教育は精神障害の再発防止に効果的とされる方法で、患者本人や家族が障害についての正しい知識や情報、対処方法を習得することによって主体的に療養生活を営めるようにするための援助である。退院までのプログラムとして適切である。

⑤ 生活技能訓練とは、主に精神疾患を持った患者が退院に向けて社会生活・対人関係の課題を解決するスキルを身に付けるため、少人数のグループで行う認知行動療法によるリハビリテーション(三次予防)技法である。退院までのプログラムとして適切である。

▶次の文を読み100〜102の問いに答えよ。

Aさん(55歳、女性)は、昨年10月に腹痛と腹部膨満のため受診し、膵癌、腹膜播種と診断された。手術の適応はなく、化学療法を受けていた。今回、腹水貯留があり経口摂取量も減少したため入院した。排泄は自立しているが、臥床していることが多い。事務職員をしていたが、現在は休職中である。夫とは離婚し25歳の長女と2人で暮らしている。23歳の長男は結婚し、遠方で暮らしている。今回の入院時から積極的治療が困難であることは、Aさんと長女へ医師から説明され、Aさんは自宅での療養を希望している。長女は就労しているため、あまり来院していない。

▶午後100

退院調整看護師から、訪問看護ステーションにAさんの情報提供と訪問看護の依頼が入った。訪問看護師は、在宅療養ができるかを確認するため来院した。

訪問看護師が、Aさんと会う前に退院調整看護師に確認すべき情報で優先度が高いのはどれか。

- 自宅環境

- 治療経過

- 食事の摂取状況

- 長女の在宅療養への意向

④ 長女の在宅療養への意向

膵癌により終末期であるAさんの退院にあたり、同居している長女の負担は増大するため、その意向を優先的に確認する必要がある。

▶午後101

退院後、介護支援専門員、訪問看護師、在宅療養の主治医および訪問介護事業所管理者がAさんの自宅に集まり、Aさんと長女が同席し、サービス担当者会議を開催した。Aさんは「おなかが張ってあまり食べられないけれど、家で過ごせるようになってうれしいです」と話した。

訪問看護師が、会議で発言する内容で優先度が高いのはどれか。

- 処方内容

- 腹部膨満へのケアの必要性

- ヘルパーによる支援方法の提案

- 予後を踏まえた療養期間の予測

② 腹部膨満へのケアの必要性

在宅療養を嬉しく思っているが、膵癌の進行に伴う腹部膨満で食事があまりできないことにつらさを感じている。訪問看護師としてその苦痛を緩和するケアの必要性を提案することは重要である。

▶午後102

在宅療養が開始されてから1か月が経過した。Aさんの病状は進行し、主治医は、長女と帰省した長男に対して、死が近づいていることを説明した。衰弱している母親を見た長男は「病院へ入院させたほうがいいのではないか」と言い、長女は、訪問看護師にどうしたらいいかと相談した。

長女への訪問看護師の対応で適切なのはどれか。

- 「Aさんの意思を弟さん(長男)と一緒に聞いてみましょう」

- 「医師に決めてもらう方が弟さん(長男)も納得するでしょう」

- 「Aさんが1人のときに亡くなることもあるので入院も考えましょう」

- 「Aさんは最期まで家にいたいと希望していたから、このままでいいです」

① 「Aさんの意思を弟さん(長男)と一緒に聞いてみましょう」

最期を迎える場所の決定については本人の意思が最優先されるが、「病院へ入院させたほうがいいのではないか」という長男の言葉を聞いて長女は迷っている。本人を交えた話し合いの中で、家族も納得して決めることが適切である。

▶次の文を読み103〜105の問いに答えよ。

Aさん(68歳、女性)は、70歳の夫と2人で暮らしている。6年前にParkinson〈パーキンソン〉病と診断された。現在、レボドパ〈L-dopa〉を1日3回内服している。ヤールの重症度分類ステージⅢで、要介護1である。夫が付き添い、神経難病専門クリニックに杖を使って通院している。特定疾患医療受給者証を持っているが、在宅におけるサービスは利用していない。

▶午後103

Aさんは足がすくんで転びやすくなったため受診したところ、レボドパ〈L-dopa〉の処方が増量になった。Aさんは「主治医から薬を1日4回飲むことになると説明を受けました。今までは何もなかったけど、薬の副作用にはどんなものがありますか」と外来看護師に相談した。

副作用の説明で正しいのはどれか。

- 「難聴になることがあります」

- 「体が勝手に動くことがあります」

- 「低血糖を起こすことがあります」

- 「呼吸が苦しくなることがあります」

② 「体が勝手に動くことがあります」

レボドパなど抗精神病薬の服用で生じる副作用〈有害事象〉として不随意運動が挙げられ、口をもぐもぐさせるジスキネジア、座り続けることができずにそわそわと動き回るアカシジア〈静座不能〉、全身または局所に筋収縮(痙攣)が生じるジストニアなどがある。

▶午後104

3か月後。Aさんは入浴中に夫が見ている前で転倒したが、外傷はなかった。その話を聞いた主治医から、安全な入浴ができるように、訪問看護師に依頼があった。

訪問看護師が、訪問時にアセスメントする項目で最も優先するのはどれか。

- 浴室の室温

- ADLの日内変動

- 夫の入浴介助の様子

- 居室から浴室までの距離

② ADLの日内変動

パーキンソン病の進行により薬効時間の短縮から薬が切れる時間が現れ(ウェアリング・オフ現象)、転倒につながったと考えられる。その日常生活動作〈ADL〉の日内変動をアセスメントし、薬が効いている時間内に安全に入浴をするなどの工夫が優先される。

▶午後105

Aさんは「家事は夫がしてくれて感謝しています。介護支援専門員とも相談しながら、自宅で暮らしていきたいと思っています」と訪問看護師に話した。

Aさんへの提案で最も適切なのはどれか。

- 訪問介護の利用

- 短期入所の利用

- 車椅子での室内移動

- 訪問リハビリテーションの利用

④ 訪問リハビリテーションの利用

介護保険制度における居宅サービスである訪問リハビリテーションは、居宅で心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われるリハビリテーションをいう。自宅での生活を希望しており、夫の家事の協力も得られているため、その心身機能の維持回復のために利用することは適切である。

▶次の文を読み106〜108の問いに答えよ。

Aさん(85歳、男性)は、妻と2人で暮らしていたが、自宅で意識を消失して緊急入院した。検査の結果、右中大脳動脈領域の脳梗塞と診断された。意識は回復したが左片麻痺があり、発症後3日からベッド上での関節可動域訓練(ROM訓練)が開始された。

▶午後106

発症後8日。Aさんは「ご飯が食べたい」と話した。左口角から流涎があるが、唾液は飲み込めている。日中、うとうとしていることもある。

Aさんへの嚥下機能の間接訓練で適切なのはどれか。

- 義歯を外して行う。

- ROM訓練の後に行う。

- 疲労状態を確認しながら行う。

- 覚醒が悪い日は訓練を中止する。

③ 疲労状態を確認しながら行う。

傾眠傾向のあるAさんの嚥下訓練に当たり、①義歯を装着し、②ROM訓練前など、③疲労の少ない時間に行い、④覚醒が悪い際はしっかり声をかけてから開始する。

▶午後107

発症後3週。意識は明瞭となり、五分粥と軟菜の経口摂取もできるようになった。食事中、うまく飲み込めずに時々むせることがあり、食事摂取に40〜50分かかっている。

Aさんへの看護で適切なのはどれか。

- 水分摂取には吸い飲みを使う。

- 五分粥を摂取するときは大きいスプーンを使う。

- 嚥下するときは顔を右側に向ける。

- 食後は30分程度Fowler〈ファウラー〉位にする。

④ 食後は30分程度Fowler〈ファウラー〉位にする。

食後に起こりやすい胃食道逆流の防止のため、食後30分程度は上半身を起こした坐位や半坐位(ファウラー位)をとることが望ましい。

▶午後108

発症後4週。Aさんは順調に回復し、退院に向けての準備が進められた。妻から「この状態で家に帰ってきて大丈夫かしら」と看護師に相談があった。

妻への看護師の対応で優先するのはどれか。

- 介護に対する不安について詳しく聴く。

- 特別養護老人ホームへの入所を勧める。

- 要介護認定の申請手続きについて説明する。

- 退院後に予測される問題について説明する。

① 介護に対する不安について詳しく聴く。

Aさんは退院に当たり不安を表している。その不安を共感的に聞き取ることが優先され、必要があれば適切な社会資源の提案などを行う。

▶次の文を読み109〜111の問いに答えよ。

Aさん(85歳、男性)は、5年前に発症した右脳梗塞の後遺症のため、左半身麻痺がある。現在、療養病床に入院中である。右膝関節の軽度拘縮のため、ベッド上で過ごすことが多く、自力で体位変換をすることができない。全身の発汗が多く、便失禁と尿失禁とがあり、1日5回以上のオムツ交換を行っている。仙骨部に褥瘡を認め、創底の直径は5cm、創面は黄色、皮下脂肪組織までの欠損がある。毎日1回の褥瘡処置を行っている。現在のAさんは身長162cm、体重48kgである。

▶午後109

Aさんの褥瘡の深達度はどれか。

- ステージⅠ

- ステージⅡ

- ステージⅢ

- ステージⅣ

③ ステージⅢ

褥瘡の重症度は深達度によって分類され、ステージⅠは消退しない発赤、ステージⅡは部分欠損(真皮までの損傷)、ステージⅢは全層皮膚欠損(皮下組織までの損傷)、ステージⅣは全層組織欠損(皮下組織を超える損傷)とされる。Aさんは「皮下脂肪組織までの欠損」があり、ステージⅢである。

▶午後110

2週後、Aさんの褥瘡は創面に肉芽組織と軟らかい壊死組織があり、周囲に新しい直径5mmの水疱ができていた。

このときのケア方法として適切なのはどれか。

- 水疱はつぶす。

- 壊死組織は取り除かない。

- 微温湯で創面を洗浄する。

- 洗浄後は創面を乾燥させる。

③ 微温湯で創面を洗浄する。

創部の清潔を保つために、体温より少し高い38~40℃程度の微温湯で洗浄する。

×① 水疱はつぶす。

水疱をつぶすと細菌感染を起こすおそれがあるため、小さい水疱はつぶさないようにドレッシング材(創傷被覆材)等で保護する。

×② 壊死組織は取り除かない。

壊死組織は炎症を強めるほか感染症の原因となり得るため、外用剤等を用いて取り除く必要がある。

×④ 洗浄後は創面を乾燥させる。

感染を伴わない創傷の治療においては湿潤療法が基本で、乾燥しないように創面は適度な湿潤を保つ。

▶午後111

肛門周囲の皮膚は湿潤しており暗赤色であった。

看護師の対応で適切なのはどれか。

- 殿部をアルカリ性石鹸で洗浄する。

- 肛門周囲の皮膚に保護オイルを塗布する。

- 肛門周囲の皮膚をマッサージする。

- ベッドにウレタンマットレスを敷く。

② 肛門周囲の皮膚に保護オイルを塗布する。

皮膚が過度に湿潤することで浸軟(ふやけ)が生じ、褥瘡が生じやすくなる。肛門周囲の多湿を防止するため、撥水性の高い保護オイルの塗布は適切である。

▶次の文を読み112〜114の問いに答えよ。