看護師国家試験必修問題まとめ(3)【人体の構造と機能・健康障害・薬物】

看護師国家試験の必修問題の詳細については、看護師国家試験必修問題まとめ(1)【国民衛生の動向対応】をご確認下さい。

当ページでは、保健師助産師看護師国家試験出題基準の必修問題の大項目として示される「人体の構造と機能」「徴候と疾患」「薬物の作用とその管理」を中心に、第113回(2024年)から第102回(2013年)看護師国家試験までの必修問題の中からピックアップし、解説とともに掲載します。

必修問題まとめ(1)【国民衛生の動向対応】、必修問題まとめ(2)【看護の倫理・対象】、必修問題まとめ(4)【看護技術】と合わせて、12年分のほぼすべての必修問題を網羅していますので、学習や確認にご活用下さい。

|

厚生の指標増刊

発売日:2023.8.29 定価:2,970円(税込) 432頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

テーマ別

必修問題まとめ

①国民衛生の動向対応/②看護の倫理・対象/③人体の構造と機能・健康障害・薬物/④看護技術

年次別

第113回/第112回/第111回/第110回/第109回/第108回/第107回/第106回/第105回/第104回/第103回/第102回

必修問題目次

- 神経系

- 心臓(循環器系)

- 呼吸器系

- 胃

- 肝臓

- 大腸・直腸

- 泌尿器系

- 妊娠・分娩

- 胎児の発達

- 産褥・母乳

- 体温

- 貧血

- 薬物

- 医薬品等の取り扱い

- 筋肉・関節・皮膚

- がん

- 血糖・糖尿病

- 血液

- 緑内障

- 精神疾患

- その他症状・疾病

神経系

視覚野

後頭葉にあるのはどれか。

- 嗅覚野

- 視覚野

- 聴覚野

- 体性感覚野

言語野

運動性言語中枢はどれか。

- 中心後回

- 大脳基底核

- Broca〈ブローカ〉野

- Wernicke〈ウェルニッケ〉野

小脳

小脳失調でみられるのはどれか。

- 下肢の麻痺が認められる。

- 姿勢保持が困難になる。

- 血圧が不安定になる。

- 体がこわばる。

脳出血

高血圧が原因で起こりやすいのはどれか。

- 脳出血

- 脳塞栓症

- 脳動静脈奇形

- 急性硬膜下血腫

三叉神経

三叉神経の機能はどれか。

- 視覚

- 眼球の運動

- 顔面の知覚

- 表情筋の運動

迷走神経

嚥下に関わる脳神経はどれか。

- 嗅神経

- 外転神経

- 滑車神経

- 迷走神経

末梢神経

関節や神経叢の周辺に限局して起こる感覚障害の原因はどれか。

- 脊髄障害

- 物理的圧迫

- 脳血管障害

- 糖尿病の合併症

副交感神経

副交感神経の作用で正しいのはどれか。

- 瞳孔散大

- 気管支拡張

- 心拍数の増加

- 消化液分泌の促進

神経伝達物質

- 神経伝達物質は、シナプスを介在し、神経細胞間の情報伝達を行う化学物質である。

- 副交感神経や運動神経に働く神経伝達物質にアセチルコリンがある。

神経伝達物質はどれか。

- アルブミン

- フィブリン

- アセチルコリン

- エリスロポエチン

サーカディアンリズム(概日リズム)

- 生物は地球の自転による昼夜変化に同調して、約24時間周期のサーカディアンリズム(概日リズム)に則り、体内環境を変化させる。

- サーカディアンリズムは光の明暗による刺激により調整され、特に朝の決まった時間に起床して太陽の刺激を浴びることなどにより整えることができる。

サーカディアンリズムの周期はどれか。

- 約8時間

- 約12時間

- 約24時間

- 約48時間

心臓(循環器系)

左心室の働き

- 左心室は大動脈を通じて全身に血液を送り、大静脈を通じて右心房に至る(体循環)。右心房から右心室に送り出された血液は、肺動脈を通じて肺に送られ、肺静脈を通じて左心房に至る(肺循環)。

- 左心室の強力な収縮を支えるため、左心室の心臓壁は右心室や左心房、右心房よりも厚くなっている。

左心室から全身に血液を送り出す血管はどれか。

- 大静脈

- 大動脈

- 肺静脈

- 肺動脈

健常な成人で心臓壁が最も厚いのはどれか。

- 右心室

- 右心房

- 左心室

- 左心房

心臓の刺激伝導系

心臓の刺激伝導系で最初の興奮部位はどれか。

- 洞房結節

- 房室結節

- His〈ヒス〉束

- Purkinje〈プルキンエ〉線維

左心不全

- 左心不全により左心室のポンプ機能が低下することで、肺静脈系のうっ血が生じ、呼吸困難や咳嗽(せき)などの症状が現れる。

- 左心不全患者には、呼吸困難を軽減するため、起坐位による起坐呼吸が多くみられる。

左心不全でみられる症状はどれか。

- 肝腫大

- 下腿浮腫

- 起坐呼吸

- 頸静脈怒張

咳嗽が起こりやすいのはどれか。

- 右心不全

- 左心不全

- 心筋梗塞

- 肺梗塞

狭心症

- 狭心症は、生活習慣の悪化を一因とする動脈硬化等により心臓に血液を送る冠動脈が狭まり、血流が悪くなった状態(虚血)をいう。

- 歩行動作時などに胸が圧迫される痛み(労作性狭心症)が生じるほか、心臓から離れた上半身の左側に多く起きる放散痛の症状が現れることがある。

左前胸部から頸部や左上肢への放散痛が生じる疾患はどれか。

- 胃潰瘍

- 狭心症

- 胆石症

- 尿管結石症

ニトログリセリン

狭心症発作時に舌下投与するのはどれか。

- ヘパリン

- ジゴキシン

- アドレナリン

- ニトログリセリン

急性心筋梗塞

胸痛を訴えるのはどれか。

- 髄膜炎

- 腎結石

- 急性心筋梗塞

- Ménière〈メニエール〉病

心原性ショック

- 心原性ショックは、不整脈や急性心筋梗塞等により心臓のポンプ機能が低下することで急性の循環不全等が起こる状態をいう。

- 1回の心拍で送り出される血液量が減少することで血圧は低下し、脈拍は弱く速くなる(頻脈性不整脈)。

心原性ショックで直ちに現れる徴候はどれか。

- 血圧の上昇

- 体温の上昇

- 尿量の増加

- 脈拍数の増加

心房細動

脳塞栓症を生じやすい不整脈はどれか。

- 心室頻拍

- 心房細動

- 心房性期外収縮

- 完全房室ブロック

呼吸器系

呼吸中枢

呼吸中枢があるのはどれか。

- 間脳

- 小脳

- 大脳

- 脳幹

脳幹に含まれる部位はどれか。

- 延髄

- 小脳

- 下垂体

- 松果体

呼吸困難

- 主観的情報は患者の話や訴えから得られた情報で、観察や測定で得られる客観的情報と区別して、患者の状態を把握する。

- 呼吸困難は、息苦しさなど患者が感じる主観的情報で評価される。

患者の主観的情報はどれか。

- 苦悶様の顔貌

- 息苦しさの訴え

- 飲水量

- 脈拍数

看護過程における客観的情報はどれか。

- 家族の意見

- 患者の表情

- 患者の痛みの訴え

- 患者の病気に対する思い

呼吸困難とはどれか。

- 脈拍数の増加

- 息苦しさの自覚

- 動脈血酸素分圧〈PaO2〉の低下

- 経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉の低下

酸素療法の適応

室内空気下での呼吸で、成人の一般的な酸素療法の適応の基準はどれか。

- 動脈血酸素分圧〈PaO2〉 60Torr以上

- 動脈血酸素分圧〈PaO2〉 60Torr未満

- 動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉 60Torr以上

- 動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉 60Torr未満

CO2ナルコーシス

CO2ナルコーシスの症状で正しいのはどれか。

- 咳嗽

- 徐脈

- 浮腫

- 意識障害

チェーン-ストークス呼吸

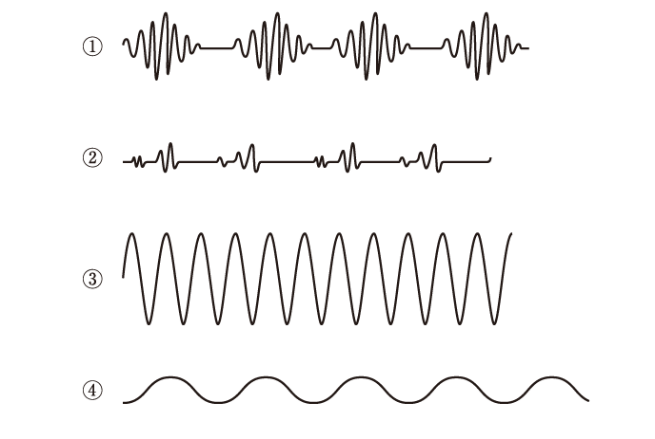

呼吸パターンを図に示す。

Cheyne-Stokes〈チェーン-ストークス〉呼吸はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

喀血

- 喀血は咳とともに血液が吐き出されるもので、主に気道や肺胞などの呼吸器の出血による。

- 泡沫状の喀痰や鮮紅色の血液は喀血の特徴である。

喀血が起こる出血部位で正しいのはどれか。

- 頭蓋内

- 気道

- 食道

- 胆道

喀血の特徴はどれか。

- 酸性である。

- 泡沫状である。

- 食物残渣を含む。

- コーヒー残渣様である。

胃

ガストリン

胃から分泌される消化管ホルモンはどれか。

- ガストリン

- セクレチン

- 胃抑制ペプチド

- コレシストキニン

頻回の嘔吐による症状

正常な胃液のpHはどれか。

- pH1~2

- pH4~5

- pH7~8

- pH10~11

頻回の嘔吐で生じやすいのはどれか。

- 血尿

- 低体温

- 体重増加

- アルカローシス

頻回の嘔吐で起こりやすいのはどれか。

- 脱水

- 貧血

- 発熱

- 血尿

肝臓

肝臓の主な機能

有害物質を無毒化し排泄する臓器はどれか。

- 胃

- 肝臓

- 膵臓

- 大腸

初回通過効果

経口投与後の薬物が初回通過効果を受ける場所はどれか。

- 胃

- 肝臓

- 小腸

- 腎臓

薬物動態で肝臓が関与するのはどれか。

- 吸収

- 分布

- 代謝

- 蓄積

胆汁の作用

胆汁の作用はどれか。

- 殺菌

- 脂肪の乳化

- 蛋白質の分解

- 炭水化物の分解

脂肪分解酵素はどれか。

- ペプシン

- リパーゼ

- マルターゼ

- ラクターゼ

肝機能の血液検査項目

肝障害の指標となる血液生化学検査の項目はどれか。

- CRP

- 尿素窒素

- アミラーゼ

- ALT〈GPT〉

肝性脳症

肝性脳症の直接的原因はどれか。

- 尿酸

- アンモニア

- グルコース

- ビリルビン

アルコールによる肝機能障害

飲酒に起因する健康障害はどれか。

- 肝硬変

- 膠原病

- Ménie`re〈メニエール〉病

- Parkinson〈パーキンソン〉病

胆道

膵管と合流して大十二指腸乳頭(Vater〈ファーター〉乳頭)に開口するのはどれか。

- 肝管

- 総肝管

- 総胆管

- 胆嚢管

大腸・直腸

大腸の働き

大腸で吸収されるのはどれか。

- 脂質

- 水分

- 糖質

- 蛋白質

器質性便秘

大腸の狭窄による便秘はどれか。

- 器質性便秘

- 痙攣型便秘

- 弛緩型便秘

- 直腸性便秘

低カリウム血症

下痢によって生じやすい電解質異常はどれか。

- 低カリウム血症

- 高カルシウム血症

- 高ナトリウム血症

- 低マグネシウム血症

下血

- 下血は肛門から血液成分が排泄されることをいい、出血した臓器により血液の色や粘度が変わる。

- 肛門に近い直腸等の出血では鮮紅色で、肛門から遠い胃や食道、十二指腸からの出血では血液中の鉄分が酸化した黒色便(タール便)となる。

鮮紅色の下血が見られた時の出血部位で正しいのはどれか。

- 胃

- 食道

- 直腸

- 十二指腸

大腸癌

下血がみられる疾患はどれか。

- 肝囊胞

- 大腸癌

- 卵巣癌

- 腎盂腎炎

泌尿器系

後腹膜器官

後腹膜器官はどれか。

- 胃

- 肝臓

- 空腸

- 腎臓

成人の膀胱の平均容量

成人の膀胱の平均容量はどれか。

- 100mL

- 500mL

- 1,000mL

- 1,500mL

成人の1日平均尿量

- 成人の1日平均尿量は1,000mL~1,500mLであり、100mL未満は無尿、400mL未満は乏尿とされる。

- 1日の尿の回数でみた異常では、回数が多い頻尿、回数が少ない希尿がある。

健康な成人における1日の平均尿量はどれか。

- 100mL

- 500mL

- 1,500mL

- 2,500mL

成人で1日の尿量が100mL以下の状態を示すのはどれか。

- 希尿

- 頻尿

- 乏尿

- 無尿

尿の回数が異常に多い状態を表すのはどれか。

- 頻尿

- 乏尿

- 尿閉

- 尿失禁

腎機能の血液検査項目

腎機能を示す血液検査項目はどれか。

- 中性脂肪

- ビリルビン

- AST〈GOT〉

- クレアチニン

- LDLコレステロール

腹圧性尿失禁

- 腹圧性尿失禁は、重い物を持ち上げたときや運動時、せき・くしゃみをしたときなど、腹部に力を加えたときに起こる不随意の尿漏れである。

- 骨盤底筋の衰えにより尿道がコントロールできないことが原因であるため、行動療法として骨盤底筋訓練が効果的である。

努責やくしゃみをしたときに生じる尿失禁はどれか。

- 溢流性尿失禁

- 機能性尿失禁

- 切迫性尿失禁

- 反射性尿失禁

- 腹圧性尿失禁

骨盤底筋訓練が最も有効なのはどれか。

- 溢流性尿失禁

- 切迫性尿失禁

- 反射性尿失禁

- 腹圧性尿失禁

痛風

痛風の患者の血液検査データで高値を示すのはどれか。

- 尿酸

- 尿素窒素

- アルブミン

- トリグリセリド

ループ利尿薬

- ループ利尿薬は、浮腫(むくみ)や高血圧を改善するために尿による水分排泄を促進するものであり、即効性が高い。

- 利尿薬の副作用〈有害事象〉としては、カリウムの排泄量が増大することで起こる低カリウム血症(電解質異常)が挙げられる。

ループ利尿薬について正しいのはどれか。

- 作用発現が速い。

- 眠前の服用が望ましい。

- 抗不整脈薬として用いられる。

- 副作用〈有害事象〉に高カリウム血症がある。

妊娠・分娩

受精・着床

受精から着床開始までの期間はどれか。

- 1〜2日

- 6〜7日

- 13〜14日

- 20〜21日

妊娠期間

- 最終月経の初日を0日とした順調な分娩予定日は40週0日(280日)である。

- 妊娠期間別にみると、妊娠満22週0日(154日)~36週6日(258日)の出産は早期産、妊娠満37週0日(259日)~41週6日(293日)の出産は正期産、妊娠満42週0日(294日)以上の出産は過期産である。

正期産の定義はどれか。

- 妊娠36週0日から40週6日

- 妊娠37週0日から41週6日

- 妊娠38週0日から42週6日

- 妊娠39週0日から43週6日

月経周期が順調な場合、最終月経の初日を0日とすると分娩予定日はどれか。

- 240日目

- 280日目

- 320日目

- 360日目

分娩の経過

経腟分娩の正常な経過で最初に起こるのはどれか。

- 発露

- 排臨

- 胎盤の娩出

- 児頭の娩出

- 子宮口の全開大

分娩第2期はどれか。

- 陣痛開始から子宮口全開大まで

- 排臨から発露まで

- 子宮口全開大から胎児娩出まで

- 胎児娩出から胎盤娩出まで

胎児の発達

胎児循環

- 胎児の血液は、臍帯内の2本の臍動脈により胎盤に入り、1本の臍静脈を通って胎児へと運ばれる。

- 胎盤は肺の役割を果たし、胎児へ運ばれる臍静脈内の血液には酸素が多く含まれている。

胎児循環で胎児から胎盤に血液を送るのはどれか。

- 総頸動脈

- 肺動脈

- 臍動脈

- 臍静脈

胎児循環で酸素を最も多く含む血液が流れているのはどれか。

- 肺動脈

- 肺静脈

- 臍動脈

- 臍静脈

胎児の肺機能の成熟

肺サーファクタントの分泌によって胎児の肺機能が成熟する時期はどれか。

- 在胎10週ころ

- 在胎18週ころ

- 在胎26週ころ

- 在胎34週ころ

産褥・母乳

オキシトシン

児の吸啜刺激によって分泌が亢進し、分娩後の母体の子宮筋の収縮を促すのはどれか。

- オキシトシン

- プロラクチン

- テストステロン

- プロゲステロン

母乳中の免疫グロブリン

母乳中に含まれている免疫グロブリンで最も多いのはどれか。

- IgA

- IgE

- IgG

- IgM

母乳の不足栄養

母乳栄養で不足しやすいのはどれか。

- ビタミンA

- ビタミンB

- ビタミンC

- ビタミンE

- ビタミンK

体温

視床下部

体温調節中枢があるのはどれか。

- 橋

- 延髄

- 小脳

- 大脳皮質

- 視床下部

深部体温(直腸温)

- 深部体温は、視床下部によりコントロールされる脳や臓器などの内部温度であり、皮膚温よりも高く37℃前後を維持している。

- 正確な深部体温を図る上で、身体の中心に近く、外部環境に影響されにくい直腸温の測定が推奨されている。

深部体温に最も近いのはどれか。

- 腋窩温

- 口腔温

- 鼓膜温

- 直腸温

低体温

- 甲状腺は、代謝を促進する甲状腺ホルモンを分泌する内分泌器官である。

- 甲状腺機能低下症などにより甲状腺ホルモンの分泌が低下し、直腸温が35℃を下回った場合に低体温と診断される。

- 体温の低下に対しては、熱産生を誘導するためにふるえなどの生体反応が起きる。

低体温が起こるのはどれか。

- 尿崩症

- 褐色細胞腫

- 甲状腺機能低下症

- Cushing〈クッシング〉症候群

体温低下を引き起こすのはどれか。

- カテコラミンの分泌亢進

- 甲状腺ホルモンの分泌低下

- 副甲状腺ホルモン〈PTH〉の分泌低下

- 副腎皮質刺激ホルモン〈ACTH〉の分泌亢進

低体温から回復するための生体の反応はどれか。

- 発汗

- ふるえ

- 乳酸の蓄積

- 体表面への血流増加

貧血

貧血の定義

貧血の定義で正しいのはどれか。

- 血圧が低下すること

- 脈拍が速くなること

- 立ち上がると失神を起こすこと

- ヘモグロビン濃度が減少していること

巨赤芽球性貧血

巨赤芽球性貧血の原因はどれか。

- ビタミンA欠乏

- ビタミンB12欠乏

- ビタミンC欠乏

- ビタミンE欠乏

- ビタミンK欠乏

薬物

副腎皮質ステロイド

- 副腎皮質ステロイドは、副腎から作られる副腎皮質ホルモンから生成された薬(プレドニゾロン等)で、炎症や免疫の抑制など幅広い疾患で用いられている。

- 副作用〈有害事象〉として、高血糖や高血圧、易感染性、骨粗鬆症、食欲増進による体重増加、満月様顔貌〈ムーンフェイス〉など多くあり、注意を要する。

副腎皮質ステロイドの作用はどれか。

- 体重の減少

- 血糖の低下

- 血圧の低下

- 免疫の促進

- 炎症の抑制

ステロイド薬の副作用(有害事象)はどれか。

- 便秘

- 口内炎

- 低血圧

- 骨粗鬆症

長期間の使用によって満月様顔貌〈ムーンフェイス〉になるのはどれか。

- ヘパリン

- インスリン

- テオフィリン

- プレドニゾロン

- インドメタシン

インドメタシン

インドメタシン内服薬の禁忌はどれか。

- 痛風

- 膀胱炎

- 消化性潰瘍

- 関節リウマチ

アスピリン

抗血小板作用と抗炎症作用があるのはどれか。

- ヘパリン

- アルブミン

- アスピリン

- ワルファリン

カルシウム拮抗薬

- カルシウム拮抗薬は血管を拡張し、血圧を下げる降圧薬である。

- グレープフルーツに含まれる成分はカルシウム拮抗薬を代謝する酵素の働きを弱めるため、薬物服用時の摂取により血中濃度が高まり、血圧の異常な低下などの相互作用が起きることがある。

カルシウム拮抗薬の血中濃度を上げる食品はどれか。

- 牛乳

- 納豆

- ブロッコリー

- グレープフルーツ

ワルファリン

- ワルファリンは血液を固まりにくくし、血栓や塞栓を防ぐ抗凝固剤であるが、出血を起こしたり、止まらなくなることがあり、手術前には投与の中止を含めて検討する。

- ビタミンKにはワルファリンの働きを阻害する拮抗作用があり、ワルファリン使用時にはビタミンKを多く含む納豆などの食品の摂取は控える。

出血傾向を考慮し手術前に投与の中止を検討するのはどれか。

- アドレナリン

- テオフィリン

- ワルファリン

- バンコマイシン

ワルファリンと拮抗作用があるのはどれか。

- ビタミンA

- ビタミンC

- ビタミンD

- ビタミンE

- ビタミンK

抗血小板薬

手術予定の患者が服用している場合、安全のために術前の休薬を検討するのはどれか。

- 鉄剤

- 抗血小板薬

- 冠血管拡張薬

- プロトンポンプ阻害薬

ジギタリス(ジゴキシン)

ジギタリスの副作用〈有害事象〉はどれか。

- 難聴

- 悪心

- 易感染

- 低血糖

ジゴキシンの主な有害な作用はどれか。

- 振戦

- 不整脈

- 聴覚障害

- 満月様顔貌〈ムーンフェイス〉

テオフィリン

血中濃度を確認する必要性が最も高い医薬品はどれか。

- アスピリン

- フロセミド

- テオフィリン

- インドメタシン

抗菌薬

- 抗菌薬は細菌の増殖を抑制したり殺菌する。

- 抗菌薬に耐性を持つ細菌を薬剤耐性菌といい、院内において抵抗力の弱まった易感染者に対して病原性を発揮する日和見感染症を起こすおそれがある。

抗菌薬について正しいのはどれか。

- ウイルスに有効である。

- 経口投与では効果がない。

- 耐性菌の出現が問題である。

- 正常の細菌叢には影響を与えない。

バンコマイシン

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌〈MRSA〉に有効な薬はどれか。

- バンコマイシン塩酸塩

- セファゾリンナトリウム

- ストレプトマイシン硫酸塩

- ベンジルペニシリンカリウム

医薬品等の取り扱い

毒薬

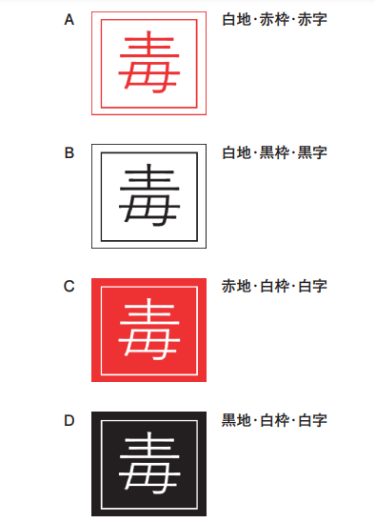

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〈医薬品医療機器等法〉による毒薬の表示を別に示す。

正しいのはどれか。

- A

- B

- C

- D

劇薬

医薬品表示を別に示す。

劇薬の表示で正しいのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

医療用麻薬の取り扱い

- アンプルの麻薬注射液は、管理面、衛生面に問題がある場合、同一患者や複数の患者に分割して施用することは控える。

- 施用後のアンプルは、残液がある場合および空であっても麻薬管理者に返納する。

医療機関における麻薬の取り扱いについて正しいのはどれか。

- 麻薬と毒薬は一緒に保管する。

- 麻薬注射液は複数の患者に分割して用いる。

- 使用して残った麻薬注射液は病棟で廃棄する。

- 麻薬注射液の使用後のアンプルは麻薬管理責任者に返却する。

フェンタニル

他の医薬品と区別して貯蔵し、鍵をかけた堅固な設備内に保管することが法律で定められているのはどれか。

- ヘパリン

- インスリン

- リドカイン

- フェンタニル

貼付剤として用いられる薬剤はどれか。

- フェンタニル

- リン酸コデイン

- モルヒネ塩酸塩

- オキシコドン塩酸塩

輸血用血液製剤の保存温度

赤血球製剤の保存温度で適切なのはどれか。

- -6~-2℃

- 2~6℃

- 12~16℃

- 22~26℃

医薬品の禁忌表示

医薬品に関する禁忌を示すことが定められているのはどれか。

- 処方箋

- 診断書

- 看護記録

- 添付文書

筋肉・関節・皮膚

不随意筋

- 不随意筋は自分の意思で動かすことのできない筋肉で、横紋筋のうち心臓にある心筋や、平滑筋のうち心臓を除く内臓や血管にある筋肉がこれに当たる。

- 随意筋は自分の意思で動かすことができる筋肉で、横紋筋のうち骨格筋などがこれに当たる。

不随意筋はどれか。

- 心筋

- 僧帽筋

- 大殿筋

- ヒラメ筋

肘関節

肘関節を伸展させる筋肉はどれか。

- 三角筋

- 大胸筋

- 上腕三頭筋

- 上腕二頭筋

球関節

球関節はどれか。

- 肩関節

- 膝関節

- 下橈尺関節

- 手根中手関節

股関節の運動

- 股関節は骨盤と大腿骨をつなぐ関節で、肩関節と同様に可動域が広い(多軸性)球関節である。

- 股関節の動きとして、股関節を起点に足を前に出す屈曲と後ろに下げる伸展、足を外側に開く外転と内側に閉じる内転、外側にひねる外旋と内側にひねる内旋がある。

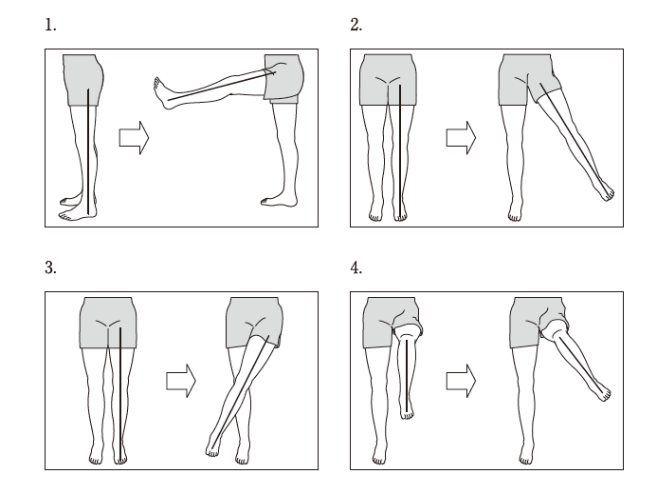

股関節の運動を図に示す。

内転はどれか。

関節可動域〈ROM〉

関節可動域〈ROM〉の単位はどれか。

- 回

- 度

- kg

- Cm

体性感覚

表在感覚の受容器が存在する部位はどれか。

- 筋肉

- 皮膚

- 関節

- 骨

体性感覚はどれか。

- 視覚

- 触覚

- 聴覚

- 平衡覚

がん

悪性腫瘍の特徴

- 悪性腫瘍は良性腫瘍と比べて、増殖が速く、周囲の組織にしみ出すように広がり(浸潤)、最初に発生した臓器(原発部位)から血液やリンパを通じて離れた場所にも転移する特徴がある。

- 転移の例として、胃がんなどが左鎖骨上窩リンパ節に転移するウィルヒョウ転移がある。

良性腫瘍と比較して悪性腫瘍でみられる特徴はどれか。

- 被膜がある。

- 遠隔転移する。

- 周囲組織に浸潤しない。

- 増殖速度が緩やかである。

胃がんのVirchow〈ウィルヒョウ〉転移が生じる部位はどれか。

- 腋窩

- 鼠径部

- 右季肋部

- 左鎖骨上窩

腫瘍マーカー

- 腫瘍マーカーは癌の種類により特徴的に作られる物質で、血液や尿の成分を測定する腫瘍マーカー検査が行われている。

- そのうちPSA検査では、前立腺癌に特異的な血清PSA値の上昇を調べることで、前立腺癌を早期に発見することができる。

前立腺癌に特徴的な腫瘍マーカーはどれか。

- AFP

- CA19-9

- CEA

- PSA

骨髄抑制

骨髄抑制が出現するのはどれか。

- 麻薬

- 利尿薬

- 抗癌薬

- 強心薬

抗癌薬の副作用(有害事象)である骨髄抑制を示しているのはどれか。

- 嘔吐

- 下痢

- 神経障害

- 白血球減少

モルヒネ

モルヒネの副作用〈有害事象〉はどれか。

- 出血

- 便秘

- 高血圧

- 粘膜障害

血糖・糖尿病

低血糖

- 低血糖は血糖値が正常範囲よりも低下した状態で、冷や汗(発汗)や動悸、けいれんなどの症状がみられる。

- 糖尿病患者等が血糖コントロールとしてインスリンを用いる際に、食事の量や時間、運動量などにより過剰に血糖値が低下することでも生じる。

低血糖の症状または所見はどれか。

- 口渇

- 徐脈

- 多尿

- 発汗

- 発熱

副作用(有害事象)として低血糖症状を起こす可能性があるのはどれか。

- ジゴキシン

- インスリン

- フェニトイン

- ワルファリン

血糖値の検査値

糖尿病の血糖コントロールの指標となる検査値はどれか。

- 総ビリルビン

- 総コレステロール

- グリコヘモグロビン

- クレアチニンクリアランス

血糖コントロール

患者が自己で簡単に測定できるのはどれか。

- 血糖

- カリウム

- カルシウム

- アルブミン

尿ケトン体

- ケトン体は、肝臓が脂肪を分解することで生成される酸性の物質である。糖尿病でインスリン作用が不足するとエネルギー源となるグルコース(ブドウ糖)が利用できず、多く脂肪を分解してエネルギーを作るため、尿中のケトン体(尿ケトン体)が陽性となり、血液が酸性に傾く。

- この糖尿病ケトアシドーシスは糖尿病の急性合併症であり、血糖値の急上昇に伴い昏睡や意識不明の症状を呈する。

尿ケトン体が陽性になる疾患はどれか。

- 肝硬変

- 糖尿病

- 尿路感染症

- ネフローゼ症候群

糖尿病の急性合併症はどれか。

- 足壊疽

- 脳血管疾患

- 糖尿病網膜症

- ケトアシドーシス昏睡

2型糖尿病患者の1日のエネルギー摂取量

2型糖尿病の食事療法における1日のエネルギー摂取量の算出に必要なのはどれか。

- 体温

- 腹囲

- 標準体重

- 体表面積

血液

白血球の機能

- 白血球は体内に侵入した細菌、ウイルスなどを排除する免疫機能を持つ。

- 白血球の約半数を占める好中球は、細菌感染や真菌感染から体を守る主要な生体防御機構で、急性炎症では好中球の浸潤がいち早く行われる。

免疫機能に関与する細胞はどれか。

- 血小板

- 白血球

- 網赤血球

- 成熟赤血球

健康な成人の白血球の中に占める割合が高いのはどれか。

- 単球

- 好酸球

- 好中球

- リンパ球

細菌感染による急性炎症で最初に反応する白血球はどれか。

- 単球

- 好酸球

- 好中球

- 好塩基球

- リンパ球

敗血症ショック

- 敗血症は、感染症の原因となる細菌等に起因して重度の臓器障害等を起こしている病態をいい、白血球(好中球)数が低い場合に生じやすい。

- 蘇生処置にも関わらず低血圧が持続し、ショック状態に陥った状態を敗血症ショックといい、死亡リスクが非常に高い。

細菌感染で起こるショックはどれか。

- 心原性ショック

- 敗血症性ショック

- アナフィラキシーショック

- 循環血液量減少性ショック

赤血球の機能

成人の正常な赤血球の説明で正しいのはどれか。

- 球状の細胞である。

- 腎臓で破壊される。

- 寿命は約60日である。

- 酸素の輸送を担っている。

緑内障

緑内障の症状

- 緑内障は眼圧の上昇などを原因として、視神経が萎縮し、不可逆的に視野が狭まり失明に至る疾病である。

- 一般的に自覚症状がなく徐々に進行するが、眼圧が急上昇し、急性の頭痛といった症状を引き起こす場合、急速に重度の視力障害が進行する急性緑内障発作の可能性がある。

急性の頭痛を起こす可能性が最も高いのはどれか。

- 複視

- 外斜視

- 緑内障

- 眼瞼下垂

緑内障患者への禁忌

緑内障患者への投与が禁忌なのはどれか。

- コデイン

- アスピリン

- アトロピン

- フェニトイン

精神疾患

うつ病

典型的なうつ病の症状はどれか。

- 幻聴

- 感情失禁

- 理由のない爽快感

- 興味と喜びの喪失

抗うつ薬

目的とする効果が安定して発現するまでに最も時間がかかる薬はどれか。

- 睡眠薬

- 鎮痛薬

- 抗うつ薬

- 抗血栓薬

神経性食欲不振症(神経性無食欲症)

- 神経性食欲不振症(神経性無食欲症)は摂食障害の一つで、青年期の女性におおくみられ、極端な食事制限と過度なやせを示す。

- 栄養不足に起因する症状として、無月経や低血圧、徐脈、低体温、浮腫などがみられる。

神経性食欲不振症の症状または所見はどれか。

- 発熱

- 咳嗽

- 徐脈

- 高血圧

- 過多月経

その他症状・疾病

黄疸

- 黄疸は、赤血球が壊れる際にヘモグロビンが分解され、生成されたビリルビンにより皮膚や白眼(眼球結膜)が黄色くなる状態をいう。

- 成人では全身のかゆみ(搔痒感)が生じることがある。

血中濃度が上昇すると黄疸となるのはどれか。

- グルコース

- ビリルビン

- クレアチニン

- 総コレステロール

黄疸で黄染を確認しやすい部位はどれか。

- 歯

- 毛髪

- 爪床

- 眼球結膜

黄疸のある成人患者にみられる随伴症状はどれか。

- 動悸

- 難聴

- 関節痛

- 搔痒感

浮腫

浮腫が生じやすいのはどれか。

- 甲状腺機能亢進症

- 過剰な運動

- 低栄養

- 熱中症

浮腫の原因となるのはどれか。

- 膠質浸透圧の上昇

- リンパ還流の不全

- 毛細血管内圧の低下

- 毛細血管透過性の低下

チアノーゼ

チアノーゼとは( )の絶対量が増加して5g/dL以上になり、皮膚や粘膜が紫から青紫色を示す状態のことをいう。

( )に入るのはどれか。

- ビリルビン

- ヘモグロビン

- ヘモグロビンA1c〈HbA1c〉

- 脱酸素化ヘモグロビン〈還元ヘモグロビン〉

チアノーゼの際の皮膚の色に最も近いのはどれか。

- 青

- 赤

- 黄

- 白

炎症

炎症マーカーはどれか。

- CA19-9

- 抗核抗体

- C反応性蛋白質〈CRP〉

- リウマトイド因子〈RF〉

廃用症候群

不活動状態が持続することで生じるのはどれか。

- 廃用症候群

- 緊張病症候群

- 慢性疲労症候群

- シックハウス症候群

長期臥床によって生じるのはどれか。

- 高血糖

- 筋萎縮

- 食欲増進

- 心拍出量の増加

ダウン症候群

Down〈ダウン〉症候群を生じるのはどれか。

- 13トリソミー

- 18トリソミー

- 21トリソミー

- 性染色体異常

テーマ別

必修問題まとめ

①国民衛生の動向対応/②看護の倫理・対象/③人体の構造と機能・健康障害・薬物/④看護技術

年次別

第113回/第112回/第111回/第110回/第109回/第108回/第107回/第106回/第105回/第104回/第103回/第102回