第111回看護師国家試験―「国民衛生の動向」対応問題・回答

令和4年2月13日(日)に実施された第111回看護師国家試験について、全問題の正答と解説を示します。

また、「国民衛生の動向2023/2024」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

|

|

厚生の指標増刊

国民衛生の動向 2023/2024

発売日:2023.8.29

定価:2,970円(税込)

432頁・B5判

雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。

|

ネット書店

電子書籍

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

第111回看護師国家試験目次

第111回看護師国家試験・必修問題

▶午前2改題

日本の令和4年(2022年)の死亡数に近いのはどれか。

- 117万人

- 137万人

- 157万人

- 177万人

③ 157万人

令和4年(2022年)の死亡数は156.9万人である。なお、出生数は77.1万人(過去最低)であり、その差である自然増減数はマイナス79.8万人となっている。

*第2編2章 3.死亡 p53~62

▶午前3

シックハウス症候群に関係する物質はどれか。

- アスベスト

- ダイオキシン類

- 放射性セシウム

- ホルムアルデヒド

④ ホルムアルデヒド

シックハウス(室内空気汚染)症候群とは、建材や調度品から発生する化学物質などによる室内空気汚染やその健康影響をいい、ホルムアルデヒドなど13物質について室内濃度指針値を設定している。

*第7編3章 7.室内空気汚染対策 p308

▶午前4

後期高齢者医療制度の被保険者は、区域内に住居を有する( )歳以上の者、および65歳以上( )歳未満であって、政令で定める程度の障害の状態にあるとして後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者である。

( )に入るのはどれか。

- 70

- 75

- 80

- 85

② 75

後期高齢者医療制度は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき平成20年度に開始した。被保険者は設問のとおり原則75歳以上の後期高齢者で、医療給付の自己負担は原則1割(一定以上の所得者2割、現役並み所得者3割)である。

*第4編2章 3.3〕後期高齢者医療制度 p221~222

▶午前5

患者の選択権の行使を最も促進するのはどれか。

- 父権主義

- 医師の裁量権

- コンプライアンス

- インフォームド・コンセント

④ インフォームド・コンセント

医療法に、医療提供の際に医療提供者が適切な説明を行い、医療の受け手の理解を得るように努める旨(インフォームド・コンセント)が規定されている。

*第4編1章 1.医療法 p169~170

▶午前6改題

マズロー, A. H.の基本的欲求の階層で社会的欲求はどれか。

- 安全の欲求

- 帰属の欲求

- 自己実現の欲求

- 睡眠の欲求

② 帰属の欲求

マズローの欲求階層説では、低階層から、「生理的(食事、排泄、睡眠等)欲求」「安全(危険回避)の欲求」「社会的(所属・愛情)欲求」「自尊(承認)の欲求」「自己実現の欲求」となっており、人間は低階層の欲求が満たされると高階層の欲求に移っていくことをあらわす。

▶午前7

胎児循環で胎児から胎盤に血液を送るのはどれか。

- 総頸動脈

- 肺動脈

- 臍動脈

- 臍静脈

③ 臍動脈

胎児の血液は、臍帯内の2本の臍動脈により胎盤に入り、1本の臍静脈を通って胎児へと運ばれる。胎盤は肺の役割を果たし、胎盤から胎児へ運ばれる臍静脈内の血液には酸素が多く含まれている。

▶午前8

学童期の脈拍数の基準値はどれか。

- 50〜70/分

- 80〜100/分

- 110〜130/分

- 140〜160/分

② 80〜100/分

脈拍数の基準値(目安)は、新生児期で120~140/分、乳児期で110~130/分、幼児期で90~110/分、学童期で80~100/分、成人期で60~100/分とされ、加齢とともに低くなる。

▶午前9

日本の女性における平均閉経年齢に最も近いのはどれか。

- 30歳

- 40歳

- 50歳

- 60歳

③ 50歳

日本人女性の閉経は45~55歳、平均閉経年齢は約50歳とされる。閉経を挟んで前後10年間の更年期には女性ホルモンである卵胞ホルモン(エストロゲン)の分泌が急激に減り、様々な症状が現れることがある。

▶午前10改題

令和3年(2021年)の国民生活基礎調査で次の世帯構造のうち最も少ないのはどれか。

- 単独世帯

- 三世代世帯

- 夫婦のみの世帯

- 夫婦と未婚の子のみの世帯

② 三世代世帯

令和3年(2021年)の世帯構造をみると、単独世帯が29.5%、夫婦と未婚の子のみの世帯が27.5%、夫婦のみの世帯が24.5%、ひとり親と未婚の子のみの世帯が7.1%、三世代世帯が4.9%などとなっている。

*第2編1章 1.全国人口の動向 p40~45

▶午前11

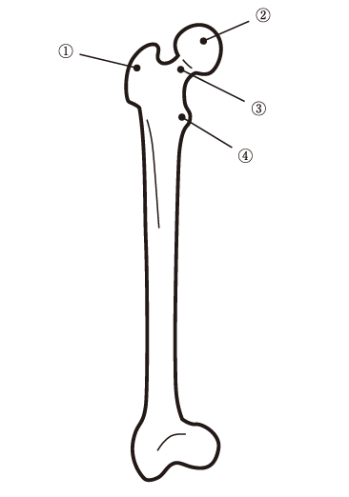

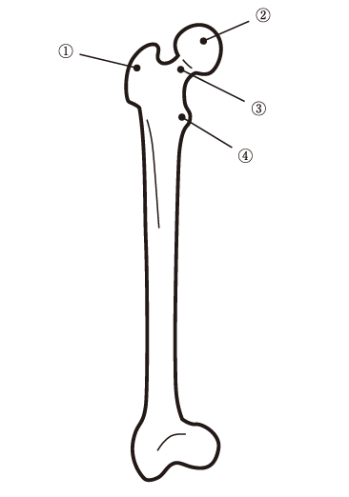

右大腿骨前面を図に示す。

大腿骨頸部はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

③ ③

大腿骨頸部は骨頭(②)を支える部分であり、骨盤と関節を作っている。骨密度の減少した高齢者の転倒により、骨折が多くみられる部位である(大腿骨頸部骨折)。

▶午前12

有害物質を無毒化し排泄する臓器はどれか。

- 胃

- 肝臓

- 膵臓

- 大腸

② 肝臓

肝臓の主な機能として、蛋白質の合成、有害物質(アンモニア等)の分解・解毒、栄養の貯蔵、胆汁の合成・分泌などがある。

▶午前13

黄疸のある成人患者にみられる随伴症状はどれか。

- 動悸

- 難聴

- 関節痛

- 搔痒感

④ 搔痒感

黄疸は、赤血球が壊れる際にヘモグロビンが分解され、生成されたビリルビンにより皮膚や白眼が黄色くなる状態をいい、成人では全身のかゆみ(搔痒感)が生じることがある。

▶午前14

左前胸部から頸部や左上肢への放散痛が生じる疾患はどれか。

- 胃潰瘍

- 狭心症

- 胆石症

- 尿管結石症

② 狭心症

虚血性心疾患の一つである狭心症は、生活習慣の悪化を一因として、動脈硬化等により心臓に血液を送る冠動脈が狭まり、血流が悪くなった状態をいう。歩行動作時などに胸が圧迫される痛み(労作性狭心症)が生じるほか、心臓から離れた上半身の左側に多く起きる放散痛の症状が現れることがある。

▶午前15

成人女性の赤血球数の基準値はどれか。

- 150〜250万/μL

- 350〜450万/μL

- 550〜650万/μL

- 750〜850万/μL

② 350〜450万/μL

赤血球数の基準値は検査施設等により異なるが、男性450~550万/μL、女性350~500万/μL程度とされ、少ない場合は貧血、多い場合は赤血球増加症(多血症)が疑われる。

▶午前16

Open-ended question〈開かれた質問〉はどれか。

- 「頭は痛みませんか」

- 「昨夜は眠れましたか」

- 「気分は悪くありませんか」

- 「自宅ではどのように過ごしていましたか」

④ 「自宅ではどのように過ごしていましたか」

Open-ended question〈開かれた質問〉は、質問者があらかじめ知っている情報を確認する質問や、暗に方向付けることを避け、相手自身の言葉で語ってもらう質問の進め方をいう。①~③のように「はい」「いいえ」で答えられる質問はclosed question〈閉じた質問〉という。

▶午前17

深部体温に最も近いのはどれか。

- 腋窩温

- 口腔温

- 鼓膜温

- 直腸温

④ 直腸温

深部体温は、体温調節機能をつかさどる視床下部によりコントロールされる脳や臓器などの内部温度であり、皮膚温よりも高く37℃前後を維持している。正確な深部体温を図る上で、身体の中心に近く、外部環境に影響されにくい直腸温の測定が推奨されている。

▶午前18

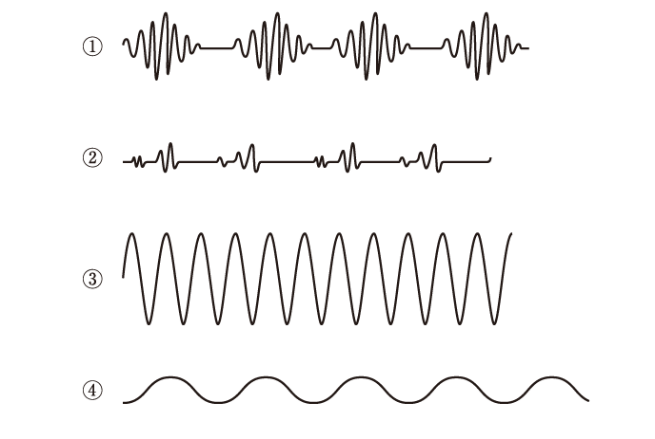

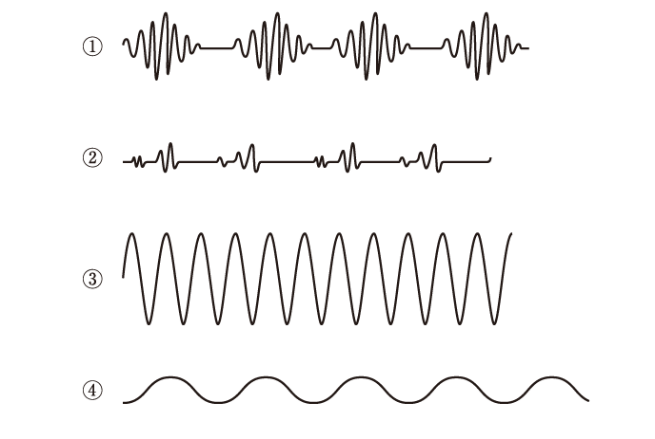

呼吸パターンを図に示す。

Cheyne-Stokes〈チェーン-ストークス〉呼吸はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

① ①

チェーン-ストークス呼吸は、中枢性睡眠時無呼吸症候群でみられる特徴であり、小さな呼吸から大きな呼吸、小さな呼吸、呼吸の停止(10~20秒程度の無呼吸)の周期を繰り返す。

×② ②

呼吸リズムや1回換気量が不規則なビオー呼吸に当たる。

×③ ③

規則的に速く深い呼吸が続くクスマウル呼吸に当たる。

×④ ④

呼吸回数が低下しており徐呼吸に当たる。

▶午前19

高齢者の義歯の取り扱い方法で正しいのはどれか。

- 就寝時に外す。

- 熱湯で洗浄する。

- 保管時は乾燥させる。

- 総義歯は奥歯を起点に外す。

① 就寝時に外す。

義歯の下の歯茎や粘膜の衛生を保つため、就寝時や口腔ケア時には義歯を外すことが望ましい。

▶午前20

使用後の注射針を廃棄する容器のバイオハザードマークの色はどれか。

- 赤

- 黄

- 黒

- 橙

② 黄

感染性廃棄物を収納した容器にはバイオハザードマークを付けることが推奨され、性状に応じてマークの色を、液状又は泥状のもの(血液等)は赤色、固形状のもの(血液等が付着したガーゼ等)は橙色、鋭利なもの(注射針等)は黄色と分けることが望ましい。

*第9編4章 4.特別管理廃棄物 p356

▶午前21

成人の静脈血採血で適切なのはどれか。

- 採血部位から2、3cm中枢側に駆血帯を巻く。

- 血管の走行に合わせ60度の角度で刺入する。

- 採血後は刺入部位を圧迫しながら抜針する。

- 刺入部位は5分以上圧迫し、止血する。

④ 刺入部位は5分以上圧迫し、止血する。

×① 採血部位から2、3cm中枢側に駆血帯を巻く。

駆血帯は採血部位の5~10cm上部(中枢側)に巻く。

×② 血管の走行に合わせ60度の角度で刺入する。

血管の走行に合わせ10~30度の角度で刺入する。

×③ 採血後は刺入部位を圧迫しながら抜針する。

採血後はアルコール消毒綿を軽く当ててまっすぐ抜針する。

○④ 刺入部位は5分以上圧迫し、止血する。

刺入部位を5分程度圧迫止血する。

▶午前22

1回の気管内吸引を30秒以上実施した場合に生じるのはどれか。

- 嘔吐

- 感染

- 低酸素血症

- 気道粘膜の損傷

③ 低酸素血症

1回の気管内吸引では、挿入開始から終了までの時間は15秒以内にすることが推奨され、30秒以上実施した場合、動脈血酸素飽和度〈SaO2〉が低下し、低酸素血症をきたすことがある。

▶午前23

上腕出血時の間接圧迫止血の部位はどれか。

- 腋窩動脈

- 尺骨動脈

- 大腿動脈

- 橈骨動脈

① 腋窩動脈

失血を防ぐための圧迫止血法には、ガーゼなどで出血部位を強く押さえる直接圧迫止血法と、出血部位に近い中枢側(心臓側)の動脈を手や指で圧迫する(用手)間接圧迫止血法がある。本問では、上腕部から近い中枢側の動脈として腋窩動脈が適切である。

▶午前24

成人に対する一次救命処置(BLS)において、胸骨圧迫と人工呼吸の回数比は( ):2である。

( )に入るのはどれか。

- 5

- 10

- 30

- 50

③ 30

一次救命処置(BLS)において、呼吸がない場合または死戦期呼吸の場合、胸骨圧迫30回(約5cm沈み込む強さ、100~120回/分の速さ)と人工呼吸2回の組み合わせによる処置を行う。

*第4編1章 3.3〕救急、休日夜間医療 p177~180

▶午前25

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉において、結核が分類されるのはどれか。

- 一類

- 二類

- 三類

- 四類

- 五類

② 二類

結核は結核菌によって空気感染するわが国の主要な感染症の一つで、感染症法上の二類感染症に分類されている。

*第3編3章 2.検疫 p129~131

▶午後1改題

令和5年(2023年)推計による日本の将来推計人口で令和52年(2070年)の将来推計人口に最も近いのはどれか。

- 6,700万人

- 8,700万人

- 1億700万人

- 1億2,700万人

② 8,700万人

令和4年(2022年)の総人口は1億2,495万人で減少傾向が続いており、将来推計人口(令和5年推計)によると、令和42年(2060年)には9,615万人と1億人を切り、令和52年(2070年)には8,700万人となる。

*第2編1章 1.全国人口の動向 p40~45

▶午後2

生活習慣病の三次予防はどれか。

- 健康診断

- 早期治療

- 体力づくり

- 社会復帰のためのリハビリテーション

④ 社会復帰のためのリハビリテーション

疾病の予防対策には、生活習慣の改善や予防接種等により発症そのものを予防する一次予防、検診等により発症の早期発見・早期治療により重症化を予防する二次予防、リハビリテーション等により疾病の進行後の社会復帰を図る三次予防がある。③は一次予防、①と②は二次予防である。

*第3編1章 1.生活習慣病 p81~86

▶午後3

職業性疾病のうち情報機器〈VDT〉作業による健康障害はどれか。

- じん肺

- 視力障害

- 振動障害

- 皮膚障害

② 視力障害

情報機器〈VDT〉作業を行う労働者の職業性疾病として、視力障害、筋骨格系の症状、ストレス等による症状が挙げられる。

*第8編 5.職業性疾病の予防対策 p316~317

▶午後4

介護保険における被保険者の要支援状態に関する保険給付はどれか。

- 医療給付

- 介護給付

- 年金給付

- 予防給付

④ 予防給付

介護保険制度において、要介護状態(1~5)の者には介護給付が、要支援状態(1、2)の者には予防給付が支給される。

*第5編1章 2.2〕介護給付、3〕予防給付 p233~236

▶午後5

看護師免許を付与するのはどれか。

- 保健所長

- 厚生労働大臣

- 都道府県知事

- 文部科学大臣

② 厚生労働大臣

保健師助産師看護師法に基づき、看護師になろうとする者は看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

*第4編1章 4.4〕看護職員等 p202~206

▶午後6

フィンク, S. L.の危機モデルで第2段階はどれか。

- 衝撃

- 承認

- 適応

- 防御的退行

④ 防御的退行

臨床場面等で、危機的状況に対する過程を模式的に表した危機モデルを用いた対応がなされる。そのうち、フィンクは、「衝撃」「防御的退行」「承認」「適応」の4段階を示し、感情的・防御的な対応から問題解決型の対応になっていく過程を表している。

▶午後8

次の時期のうち基礎代謝量が最も多いのはどれか。

- 青年期

- 壮年期

- 向老期

- 老年期

① 青年期

日本人の食事摂取基準(2020年版)で推定された基礎代謝量は、男性は15~17歳(1,610kcal/日)、女性は12~14歳(1,410kcal/日)で最も高く、青年期以降は加齢に伴って低下していく。

*第3編1章 2.2〕栄養・食生活 p89~91

▶午後9

世界保健機関〈WHO〉が平成12年(2000年)に提唱した「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」はどれか。

- 健康寿命

- 健康余命

- 平均寿命

- 平均余命

① 健康寿命

健康寿命とは「日常生活に制限のない期間」であり、令和元年は男72.68年・女75.38年と男女ともに延伸している。

*第3編1章 2.1〕対策のあゆみと国民健康づくり p86~89

▶午後10

指定訪問看護ステーションには常勤換算で( )人以上の看護職員を配置することが定められている。

( )に入るのはどれか。

- 1.0

- 1.5

- 2.0

- 2.5

④ 2.5

指定訪問看護ステーションには、看護職員(保健師、看護師、准看護師)を常勤換算で2.5人以上となる員数(うち1名は常勤)と、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を適当数置く。なお、管理者は専従かつ常勤の保健師または看護師とされる。

*第4編1章 3.2〕訪問看護 p176~177

▶午後11

左心室から全身に血液を送り出す血管はどれか。

- 大静脈

- 大動脈

- 肺静脈

- 肺動脈

② 大動脈

左心室は大動脈を通じて全身に血液を送り、大静脈を通じて右心房に至る(体循環)。右心房から右心室に送り出された血液は、肺動脈を通じて肺に送られ、肺静脈を通じて左心房に至る(肺循環)。

▶午後12

内分泌器官はどれか。

- 乳腺

- 涙腺

- 甲状腺

- 唾液腺

③ 甲状腺

甲状腺は、代謝を促進する甲状腺ホルモンを血液中に分泌する内分泌器官である。ホルモン分泌の低下(甲状腺機能低下症)により低体温症状などを引き起こす。

*7編3章 6.内分泌かく乱化学物質対策 p308

▶午後13

呼吸中枢があるのはどれか。

- 間脳

- 小脳

- 大脳

- 脳幹

④ 脳幹

呼吸中枢は、脳幹の橋から延髄にかけての部分にあり、呼気と吸気を調整し、呼吸リズムを形成している。

▶午後14

細菌感染で起こるショックはどれか。

- 心原性ショック

- 敗血症性ショック

- アナフィラキシーショック

- 循環血液量減少性ショック

② 敗血症性ショック

敗血症は、感染症の原因となる細菌等に起因して重度の臓器障害等を起こしている病態をいう。蘇生処置にも関わらず低血圧が持続し、ショック状態に陥った状態を敗血症性ショックといい、死亡リスクが非常に高い。

▶午後15

低体温から回復するための生体の反応はどれか。

- 発汗

- ふるえ

- 乳酸の蓄積

- 体表面への血流増加

② ふるえ

低体温は、代謝の低下や外部環境の温度の低下、内分泌疾患(甲状腺機能低下症等)などにより深部体温に近い直腸温が35℃を下回った場合に診断される。ふるえは体温の低下に対し、熱産生を誘導するための生体反応である。

▶午後16

貧血の定義で正しいのはどれか。

- 血圧が低下すること

- 脈拍が速くなること

- 立ち上がると失神を起こすこと

- ヘモグロビン濃度が減少していること

④ ヘモグロビン濃度が減少していること

貧血は、血液中のヘモグロビン濃度が減少している状態と定義される。

▶午後17

全身性けいれん発作を起こしている患者に最も優先して行うのはどれか。

- 気道確保

- 周囲の環境整備

- 末梢静脈路の確保

- 心電図モニターの装着

① 気道確保

全身性けいれん発作の多くは意識障害を伴い、強い筋収縮のため十分な呼吸ができない場合があり、嘔吐物や唾液等による窒息を防ぐ観点からも、回復体位にするなど気道の確保が優先される。

▶午後18

左心不全でみられる症状はどれか。

- 肝腫大

- 下腿浮腫

- 起坐呼吸

- 頸静脈怒張

③ 起坐呼吸

左心室は大動脈を通じて全身に血液を送るが、左心不全によりポンプ機能が低下することで、肺静脈系のうっ血が生じ、呼吸困難や咳嗽(せき)などの症状が現れる。起坐位で呼吸困難が軽減されるため、左心不全患者に起坐呼吸が多くみられる。

▶午後19

大腸の狭窄による便秘はどれか。

- 器質性便秘

- 痙攣型便秘

- 弛緩型便秘

- 直腸性便秘

① 器質性便秘

器質性便秘は、大腸癌や腸管の炎症、癒着などにより通過障害が起きる便秘である。

×② 痙攣型便秘

痙攣型便秘は自律神経の失調等により生じる。

×③ 弛緩型便秘

弛緩型便秘は筋力の低下等により生じる。

×④ 直腸性便秘

直腸性便秘は直腸の排便機能の低下等により生じる。

▶午後20

左片麻痺患者の上衣の交換で適切なのはどれか。

- 左腕から脱がせ、左腕から着せる。

- 左腕から脱がせ、右腕から着せる。

- 右腕から脱がせ、左腕から着せる。

- 右腕から脱がせ、右腕から着せる。

③ 右腕から脱がせ、左腕から着せる。

片麻痺等のある者や片腕の持続点滴患者の衣類の着脱介助時には脱健着患が原則で、脱ぐときは健側から、着るときは患側から行う。本問の場合は、麻痺のない右腕(健側)から脱がせ、麻痺のある左腕(患側)から着せる。

▶午後21

転倒・転落を起こすリスクを高める薬はどれか。

- 降圧薬

- 抗凝固薬

- 気管支拡張薬

- 副腎皮質ステロイド薬

① 降圧薬

降圧薬による血圧の低下により、起立性低血圧などめまいやふらつき、意識障害が起こり、転倒・転落を起こすリスクが高まる。

▶午後22

注射針の刺入角度が45〜90度の注射法はどれか。

- 皮下注射

- 皮内注射

- 筋肉内注射

- 静脈内注射

③ 筋肉内注射

筋肉内注射は、皮下組織の奥にある筋肉内に直接注射するため、確実に届くように45~90度の角度で刺入する。

×① 皮下注射

皮下注射は皮下脂肪が5mm以上の部位の皮膚をつまみ上げて、10~30度の角度で刺入する。

×② 皮内注射

皮内注射は注射部位を伸展し、ほぼ平行(0度)に刺入する。

×④ 静脈内注射

静脈血注射は、静脈血管の走行に合わせて10~20度の角度で刺入する。

▶午後23

点滴静脈内注射で輸液ポンプを使用する際に設定する項目はどれか。

- 薬剤名

- 終了時間

- 投与月日

- 1時間あたりの流量

④ 1時間あたりの流量

輸液ポンプは、輸液や薬剤を一定の速度・正確な量で投与するための医療機器で、輸液ポンプに設定する項目は輸液の流量と予定量である。

▶午後24

褥瘡の深達度分類で水疱形成のステージはどれか。

- Ⅰ

- Ⅱ

- Ⅲ

- Ⅳ

② Ⅱ

褥瘡の重症度は深達度によって分類され、NPUAP(米国褥瘡諮問委員会)のステージ分類が代表的である。ステージⅠは消退しない発赤、ステージⅡは部分欠損、ステージⅢは全層皮膚欠損、ステージⅣは全層組織欠損とされ、水疱を呈することがある段階はステージⅡである。

▶午後25

最も高い照度を必要とするのはどれか。

- 病室

- 手術野

- トイレ

- 病棟の廊下

② 手術野

保健医療施設の照度は日本産業標準調査会のJIS規格により定められており、中でも手術室は全般1,000ルクス、手術野10,000~100,000ルクスと高く設定されている。

*第4編1章 5.医療施設 p209~213

第111回看護師国家試験・一般問題

▶午前1改題(必修除外)

労働力調査による労働力人口の令和4年(2022年)平均に最も近いのはどれか。

- 4,900万人

- 5,900万人

- 6,900万人

- 7,900万人

③ 6,900万人

労働力人口とは15歳以上人口のうち就業者と完全失業者の合計で、令和4年(2022年)平均で6,902万人(男3,805万人・女3,096万人)である。

*第2編1章 1.全国人口の動向 p40~45

▶午前26

正常な心臓で心拍出量が減少するのはどれか。

- 心拍数の増加

- 大動脈圧の上昇

- 静脈還流量の増加

- 心筋収縮力の上昇

② 大動脈圧の上昇

心拍出量とは、1分間に左心室から全身に送り出される血液量をいい、心拍出量は1回拍出量×心拍数で求められるため、両者の増減により心拍出量も増減する。大動脈圧が上昇すると、血圧を元に戻すために心拍数が減少する(動脈圧受容器反射)。

▶午前27

ワクチン接種後の抗体産生について正しいのはどれか。

- ワクチン内の抗原を提示するのは好中球である。

- 抗原に対して最初に産生される抗体はIgAである。

- 抗原に対して血中濃度が最も高くなる抗体はIgMである。

- 同じワクチンを2回接種すると抗原に対する抗体の産生量が増加する。

④ 同じワクチンを2回接種すると抗原に対する抗体の産生量が増加する。

①はマクロファージ等、②はIgM、③はIgGに当たる。

▶午前28

B細胞が抗原認識によって分化した抗体産生細胞はどれか。

- マクロファージ

- 形質細胞

- 肥満細胞

- T細胞

② 形質細胞

形質細胞は、体内に入った抗原に対してBリンパ球(B細胞)から分化し、免疫グロブリン(抗体)の産生を行う。

▶午前29

皮膚筋炎の皮膚症状はどれか。

- 環状紅斑

- 蝶形紅斑

- ディスコイド疹

- ヘリオトロープ疹

④ ヘリオトロープ疹

皮膚筋炎は皮膚と筋肉の炎症を起こす指定難病の一つで、上眼瞼部の紫紅色の腫れぼったい紅斑(ヘリオトロープ疹)はその特徴の一つである。なお、②や③は全身性エリテマトーデス〈SLE〉の皮膚症状である。

▶午前30

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉における介護休業の取得で正しいのはどれか。

- 介護休業は分割して取得することはできない。

- 介護の対象者1人につき半年を限度に取得できる。

- 要介護状態にある配偶者を介護するために取得できる。

- 介護老人福祉施設に入所している家族の面会のために取得できる。

③ 要介護状態にある配偶者を介護するために取得できる。

育児・介護休業法における介護休業の対象家族は、要介護状態にある配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫である。

×① 介護休業は分割して取得することはできない。

×② 介護の対象者1人につき半年を限度に取得できる。

対象家族1人につき3回まで、連続したひとまとまりの期間の休業(合計93日まで)を取得できる。

×④ 介護老人福祉施設に入所している家族の面会のために取得できる。

同法の「介護」とは、歩行、排泄、食事、入浴等の日常生活に必要な便宜を供与することをいい、日常生活上の世話等を行う介護老人福祉施設に入所している家族の面会は通常該当しない。

*第5編2章 4.児童家庭福祉 p247~250

▶午前31

社会福祉法に基づき社会福祉協議会が推進するのはどれか。

- がん対策

- 男女共同参画

- 就労の支援活動

- ボランティア活動

④ ボランティア活動

社会福祉協議会は、社会福祉法に基づく地域福祉の推進を図ることを目的とする民間組織で、地域の実情に応じボランティア活動支援、見守りネットワークづくり、生活福祉資金の貸し付け、日常生活自立支援事業などを実施している。

*第5編2章 3.地域福祉 p246~247

▶午前32改題

日本の令和3年(2021年)の健康に関する指標の記述で正しいのはどれか。

- 女性の死因の第3位は老衰である。

- 男性の死因の第3位は肺炎である。

- 女性の平均寿命は89年を超えている。

- 男性の平均寿命は83年を超えている。

① 女性の死因の第3位は老衰である。

男女合わせた総数および女性の死因順位は、第1位が悪性新生物〈腫瘍〉、第2位が心疾患、第3位が老衰、第4位が脳血管疾患、第5位が肺炎となっている。

×② 男性の死因の第3位は肺炎である。

男性の死因順位は、第1位と第2位は同じであるが、第3位は脳血管疾患、第4位は肺炎、第5位は老衰となっている。

×③ 女性の平均寿命は89年を超えている。

×④ 男性の平均寿命は83年を超えている。

平均寿命(0歳の平均余命)は男性が81.47年、女性が87.57年となっている。

*第2編2章 3.死亡 p53~62

*第2編3章 生命表 p71~74

▶午前33

労働衛生の「3管理」とは、作業環境管理と作業管理と( )である。

( )に入るのはどれか。

- 健康管理

- 総括管理

- 労務管理

- 出退勤管理

① 健康管理

労働安全衛生法の下に、労働衛生の3管理(作業環境管理・作業管理・健康管理)が整備されている。

*第8編 3.労働衛生管理の基本 p314~315

▶午前34改題

健康を人々の権利として明記したのはどれか。

- 世界保健機関〈WHO〉の健康に関する定義

- ジュネーブ宣言

- ヘルシンキ宣言

- リスボン宣言

① 世界保健機関〈WHO〉の健康に関する定義

世界保健機関〈WHO〉憲章では、健康を単に疾病等がないことではなく、完全な肉体的、精神的、社会的福祉の状態と定義し、様々な差別なく、すべての人が有する権利として、個人と国家の協力の下に達成するために、WHOの目的としてすべての人が最高の健康水準に到達することをうたっている。

*第1編2章 12.世界保健機関〈WHO〉 p36~39

▶午前35

地域連携クリニカルパスの目的はどれか。

- 医療機関から在宅までの医療の継続的な提供

- 地域包括支援センターと地域住民との連携

- 地域医療を担う医療専門職の資質向上

- 患者が活用できる社会資源の紹介

① 医療機関から在宅までの医療の継続的な提供

地域連携クリニカルパスは、急性期病院から回復期病院を経て早期に自宅に帰れるような全体的な診療計画をいい、治療を受ける地域内の医療機関で共有して用いる。

*第4編1章 2.医療計画 p170~174

▶午前36

集団指導が望ましいのはどれか。

- 胃全摘出術後の患者への退院指導

- Ⅰ型糖尿病の学童を対象とした療養指導

- 子宮頸癌の術後の神経因性膀胱の患者への間欠的自己導尿の指導

- ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染者への生活指導

② Ⅰ型糖尿病の学童を対象とした療養指導

指導内容の特性から人権・プライバシーに配慮するもの(③・④)、生活環境や年齢など個々人の特性に応じて指導内容が変わるもの(①)については、個別指導が望ましい。

*第3編3章 3.4〕HIV・エイズ〈AIDS〉 p137~140

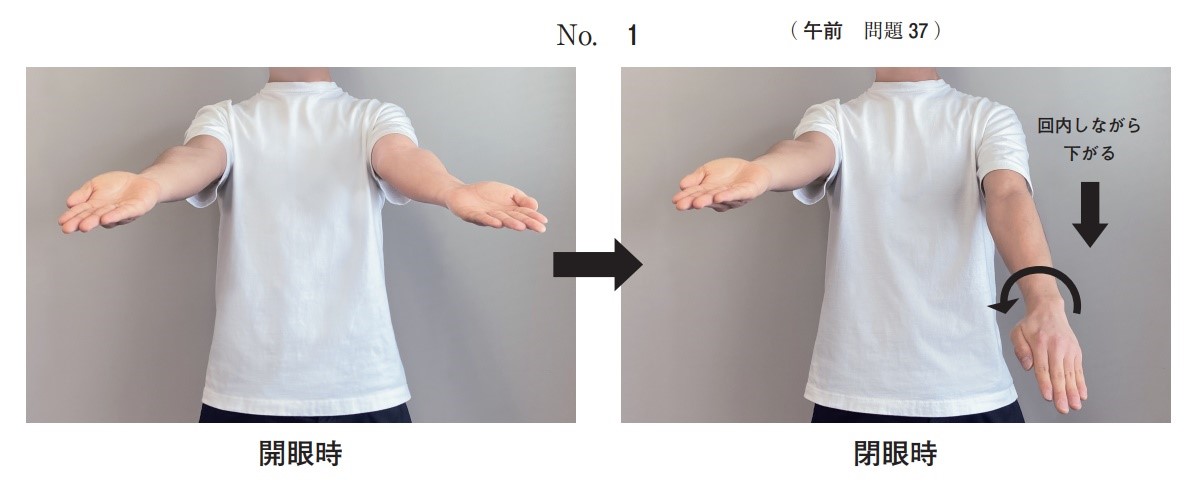

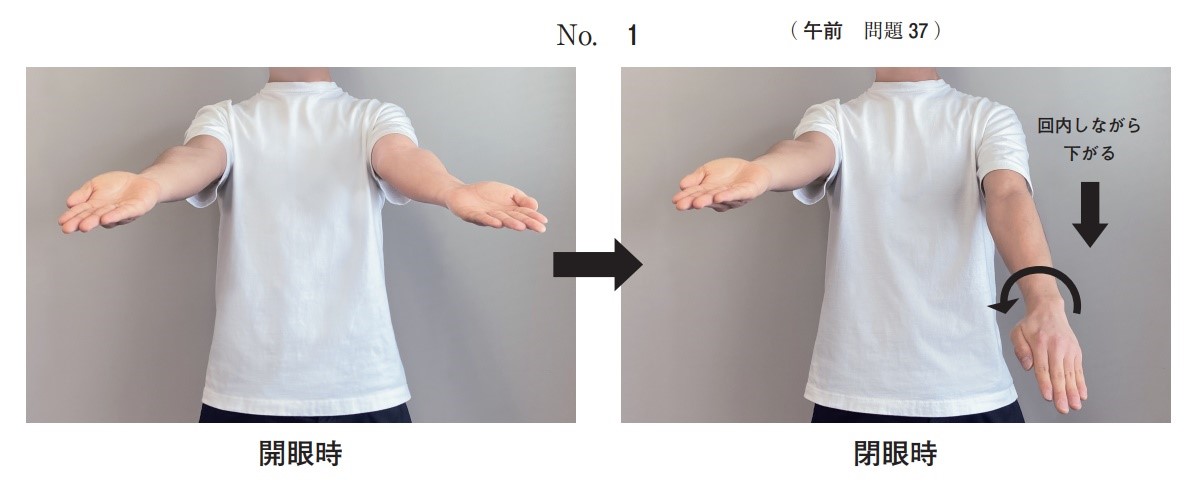

▶午前37

上肢のフィジカルアセスメントの立位での実施場面の写真を別に示す。

手のひらを上にして、肩の高さで水平に前方に両腕を伸ばしてもらった。その後、閉眼してもらうと、左腕が回内しながら下がっていった。

アセスメントの結果で正しいのはどれか。

- 位置覚の異常

- 錐体路の障害

- 小脳機能の異常

- 関節可動域の障害

② 錐体路の障害

麻痺側の上肢が回内しながら下がってくる上肢バレー徴候は、脳梗塞等による錐体路の障害により上肢に軽度の運動麻痺がある場合に現れる。

▶午前38

臥床患者の体位変換とボディメカニクスの原則との組合せで正しいのはどれか。

- 仰臥位から側臥位――トルクの原理

- 仰臥位から長座位――摩擦力

- ベッドの片側への水平移動――力のモーメント

- ベッドの頭部への水平移動――てこの第1種の原理

① 仰臥位から側臥位――トルクの原理

トルクの原理ではねじり(回転)の力を用いる。褥瘡等を防ぐための仰臥位から側臥位への体位変換においては、腕を組んで膝を高く立てて摩擦を減らし、膝を先に倒して腰を少ない力で回転させる。

▶午前39

Aさん(24歳、男性)は急性虫垂炎の術後1日で、ベッド上で仰臥位になり右前腕から点滴静脈内注射が行われている。Aさんは左利きである。

病室外のトイレまでAさんが移動するための適切な療養環境はどれか。

- 履物はAさんの左手側に置く。

- ベッド柵はAさんの右手側に設置する。

- 輸液スタンドはAさんの左手側に置く。

- ベッドは端座位時にAさんの足底が床につく高さにする。

④ ベッドは端座位時にAさんの足底が床につく高さにする。

ベッドからの移乗・移動時の転倒・転落事故を避けるために、端座位時に足底が床につく高さが望ましい。その他の選択肢は、右前腕に点滴静脈内注射が行われていることから、移乗・移動は右側から行うと考えられるため、いずれも逆である。

▶午前40

全介助が必要な臥床患者の口腔ケアで適切なのはどれか。

- スポンジブラシは水を含ませた後、絞って使用する。

- 頸部を後屈した体位で実施する。

- 終了後は口腔内を乾燥させる。

- 舌苔は強くこすって除去する。

① スポンジブラシは水を含ませた後、絞って使用する。

臥床患者の口腔ケア時は誤嚥に細心の注意を払う必要があり、スポンジブラシから滴った水分が気管に入り込むことのないように絞る。また、②は同様の理由で頸部前屈が望ましい。

▶午前41

術後1日の手術創の正常な治癒過程として正しいのはどれか。

- 創部の浮腫が起こる。

- 肉芽組織が形成される。

- コラーゲンが成熟し瘢痕組織となる。

- 血管内皮細胞が新しい血管を形成する。

① 創部の浮腫が起こる。

創傷の正常な治癒過程は、出血凝固期、炎症期(①)、増殖期(②・④)、成熟期(③)の4段階であり、術後1日の初期は出血凝固期、炎症期の期間である。

▶午前42改題

令和2年(2020年)の患者調査において医療機関を受診している総患者数が最も多いのはどれか。

- 喘息

- 糖尿病

- 脳血管疾患

- 高血圧性疾患

④ 高血圧性疾患

令和2年(2020年)の総患者数は高血圧性疾患が1511.1万人で最も多く、次いで糖尿病が579.1万人となっている。

*第2編4章 2.受療状況 p77~80

▶午前43

解離性大動脈瘤の破裂直後に出血性ショックとなった患者の症状として正しいのはどれか。

- 黄疸

- 浮腫

- 顔面紅潮

- 呼吸不全

④ 呼吸不全

出血性ショックは交通事故などの外傷や大動脈瘤破裂などの体内出血により大量の血液を失った状態で、血液を介した細胞への酸素供給が不足することで呼吸不全が生じる。

▶午前44

Aさん(60歳、男性)は大動脈弁置換術を受け、ワルファリンの内服を開始することになった。

Aさんが摂取を避けるべき食品はどれか。

- 海藻

- 牛乳

- 納豆

- グレープフルーツ

③ 納豆

ワルファリンは血液を固まりにくくし、血栓や塞栓を防ぐ抗凝固剤である。ビタミンKはワルファリンの働きを阻害する拮抗作用があり、ワルファリン使用時にはビタミンKを多く含む納豆などの食品の摂取は控える。

▶午前45

慢性膵炎患者の食事療法で制限が必要なのはどれか。

- 蛋白質

- カリウム

- 食物繊維

- アルコール

④ アルコール

慢性膵炎は、アルコールの大量摂取などにより膵臓の炎症が慢性的に起こり、膵臓機能が低下している状態をいい、アルコールの制限はもとより、膵臓に含まれるリパーゼ(脂肪分解酵素)の分泌も低下するため、脂質の制限も必要である。

▶午前46

血中濃度の測定にあたり食事の影響を考慮すべきホルモンはどれか。

- グルカゴン

- メラトニン

- コルチゾール

- バゾプレシン

① グルカゴン

グルカゴンは膵臓で生成され、空腹時など血糖値が低下した際に、肝臓で貯蔵しているグリコーゲンをブドウ糖(グルコース)に分解することで血糖値を上昇させるはたらきを持つ。

▶午前47

脳血管造影を行う患者の看護について適切なのはどれか。

- 前日に頭部の剃毛を行う。

- 検査中は患者に話しかけない。

- 穿刺部末梢側の動脈の拍動を確認する。

- 検査30分前まで食事摂取が可能である。

③ 穿刺部末梢側の動脈の拍動を確認する。

脳血管造影はカテーテルを動脈に挿入し、造影剤を注入して脳血管の様子をレントゲン撮影する検査である。合併症として末梢血管閉塞や末梢動脈循環障害を起こすリスクがあるため、穿刺部末梢側動脈の拍動を確認する必要がある。

×① 前日に頭部の剃毛を行う。

カテーテルは手首や肘、鼠径部の動脈から挿入するもので、頭部の剃毛は不要である。

×② 検査中は患者に話しかけない。

脳血管造影検査は比較的侵襲度の高い検査であり、検査中に患者に異常がないか注意深い観察、声かけが必要である。

×④ 検査30分前まで食事摂取が可能である。

脳血管造影検査前の食事摂取はできない。

▶午前48

Aさん(32歳、男性)は慢性副鼻腔炎と診断され経過観察をしていたが、症状が改善せず手術を受けることになった。

Aさんへの術後の生活についての説明で適切なのはどれか。

- 咽頭にたまった分泌物は飲み込んでも良い。

- 物が二重に見えるときは看護師に伝える。

- 手術当日から入浴が可能である。

- 臥床時は頭部を低く保つ。

② 物が二重に見えるときは看護師に伝える。

慢性副鼻腔炎は炎症によって慢性的に副鼻腔内に膿がたまる病気で、手術治療としては炎症を起こした粘膜や鼻ポリープ(鼻茸)の切除が行われる。手術の合併症として、距離の近い目の壁を傷つけて、複視や視力低下が起きる可能性がある。

×① 咽頭にたまった分泌物は飲み込んでも良い。

合併症である出血を観察するため、分泌物は吐き出すようにする。

×③ 手術当日から入浴が可能である。

×④ 臥床時は頭部を低く保つ。

合併症である出血を防止するため、入浴を避ける、頭部を高く保つ。

▶午前49

幻肢痛について正しいのはどれか。

- 術前から発症する。

- 抗うつ薬は禁忌である。

- 細菌感染が原因である。

- 切断し喪失した部位に生じる。

④ 切断し喪失した部位に生じる。

幻肢痛は、交通事故などにより手足を切断して喪失した後に、失ったはずの手足の感覚があるように痛みを感じるものである。

▶午前50

乳房超音波検査を受ける女性患者への説明で正しいのはどれか。

- 「検査当日は起床時から飲食をしないでください」

- 「乳房を器具で挟んで検査します」

- 「月経中は検査ができません」

- 「仰向けで検査を行います」

④ 「仰向けで検査を行います」

乳房超音波検査は診察台に仰向け(仰臥位)に寝て行い、超音波を乳腺に当てて、跳ね返った反射を画像化して観察する。

×① 「検査当日は起床時から飲食をしないでください」

検査前の食事制限は不要である。

×② 「乳房を器具で挟んで検査します」

X線撮影であるマンモグラフィの説明であり、立位で乳房を器具で挟み、内外斜位方向と頭尾方向から撮影する。

×③ 「月経中は検査ができません」

月経中でも検査はできる。ただし、正確な検査のため、乳房の張りが少ない月経後の検査が勧められる。

▶午前51

Aさん(54歳、女性)は甲状腺機能亢進症と診断され、放射性ヨウ素内用療法を受けることとなった。

看護師の説明で正しいのはどれか。

- 「治療前1週間は海藻類を摂取しないでください」

- 「治療中は体を固定します」

- 「治療後の副作用に脱毛があります」

- 「治療後1週間は生野菜を摂取しないでください」

① 「治療前1週間は海藻類を摂取しないでください」

放射性ヨウ素内用療法は、甲状腺がんや甲状腺機能亢進症(バセドウ病)などの治療法として用いられ、ガンマ線を放出する放射性ヨードを内服して行う。内服前後の1週間は海藻類などヨウ素の摂取を厳しく制限する必要がある。

▶午前52

老年期の発達課題を引退の危機、身体的健康の危機および死の危機の3つの段階で示したのはどれか。

- エリクソン

- レビンソン

- ペック

- ユング

② レビンソン

レビンソンは、発達期を「児童期と青年期」「成人前期」「中年期」「老年期」とし、それぞれの移行期を「過渡期」として注目した。このうち「老年期」は、引退等による役割の喪失、死への恐怖を特徴とする。

▶午前53

介護保険制度における施設サービスはどれか。

- 介護医療院サービス

- 小規模多機能型居宅介護

- サービス付き高齢者向け住宅

- 認知症対応型共同生活介護〈認知症高齢者グループホーム〉

① 介護医療院サービス

介護保険法に基づいて、要介護者が「居宅サービス」「地域密着型サービス」「施設サービス」を受けた場合に介護給付が支給される。介護医療院は施設サービスの一つで、長期にわたり療養が必要である要介護者に対し、必要な医療や日常生活上の世話を行うことを目的とする。

×② 小規模多機能型居宅介護

居宅サービスの一つで、居宅または通所、短期間宿泊(ショートステイ)して、日常生活上の世話および機能訓練を行うものである。

×③ サービス付き高齢者向け住宅

高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定されるサービスである。

×④ 認知症対応型共同生活介護〈認知症高齢者グループホーム〉

地域密着型サービスの一つで、比較的安定した状態にある認知症の要介護者等に対して、共同生活(1ユニット5~9人)を営む住居で日常生活上の世話や機能訓練を行うものである。

*第5編1章 2.2〕介護給付 p233~236

▶午前54

30歳を100%とした生理機能と比較して、老年期において機能の残存率の平均値が最も低下するのは次のうちどれか。

- 基礎代謝率

- 最大換気量

- 細胞内水分量

- 神経伝導速度

② 最大換気量

加齢に伴いいずれも低下するが、とくに1分間に肺から出入するガスの最大量である最大換気量は半分以下に大きく低下する。

▶午前55

高齢者の健康障害の特徴で正しいのはどれか。

- 症状の出現は定型である。

- 治療の効果が現れやすい。

- 疾患の発生に心理的要因の影響は少ない。

- 薬物の副作用〈有害事象〉が発生しやすい。

④ 薬物の副作用〈有害事象〉が発生しやすい。

高齢者においては、肝臓の代謝機能や腎臓の排泄機能が低下することにより、薬物が体内に多く残り、副作用〈有害事象〉が発生しやすくなる。

▶午前56

Aさん(83歳)は寝たきり状態で、便意を訴えるが3日間排便がみられない。認知機能に問題はない。昨晩下剤を内服したところ、今朝、紙オムツに水様便が少量付着しており、残便感を訴えている。

このときのAさんの状態で考えられるのはどれか。

- 嵌入便

- 器質性便秘

- 切迫性便失禁

- 非急性感染性下痢

① 嵌入便

嵌入便は寝たきり高齢者に多くみられる直腸性便秘の一つであり、肛門付近で多量の便が塊となってたまり、残便感はあるが排便できない状態をいう。この状態で下剤を投与すると、大腸内の便が水様便となって、嵌入便のそばから漏れるだけとなるため、浣腸等により塊を取り除く必要がある。

×② 器質性便秘

器質性便秘は、大腸癌や腸管の炎症、癒着などにより通過障害が起きる便秘である。

×③ 切迫性便失禁

切迫性便失禁は、急に我慢できないほどの強い便意を催すことによる便失禁をいう。

×④ 非急性感染性下痢

非急性感染性下痢とは、細菌やウイルスの感染による下痢のうち、症状が長期間にわたり続くものをいう。

▶午前57

発育と発達に遅れのない生後6か月の男児。BCG接種の翌日に接種部位が赤く腫れ次第に増悪して膿がみられたため、母親は接種後4日目に医療機関に電話で相談し、看護師が対応した。児に発熱はなく、哺乳や機嫌は良好である。

このときの看護師の説明で適切なのはどれか。

- 「通常の反応です」

- 「速やかに来院してください」

- 「1週間後にまた電話をください」

- 「患部をアルコール消毒してください」

② 「速やかに来院してください」

BCGは結核を予防するワクチンで、予防接種法に基づき生後1歳に至るまで(標準的な接種は生後5~8か月)の間に定期接種を行う。接種後5~6週間頃に針の痕に一致して発赤や膿がみられることがあるが、正常な反応とされる。ただし、接種から約10日以内にこうした反応が生じた場合は、すでに結核菌に感染しているおそれもあり、速やかに医療機関に相談・受診する必要がある。

*第3編3章 3.2〕結核 p131~134

▶午前58

新生児の出血性疾患で正しいのはどれか。

- 生後48時間以内には発症しない。

- 母乳栄養児は発症のリスクが高い。

- 予防としてカルシウムを内服する。

- 早期に現われる所見に蕁麻疹がある。

② 母乳栄養児は発症のリスクが高い。

新生児の出血性疾患は、血液凝固作用を持つビタミンKが欠乏することにより起こり、特に母乳中にはビタミンKが少ないため、母乳栄養児で発症のリスクが高い。

×① 生後48時間以内には発症しない。

出生後24時間以内に発生することもある。

×③ 予防としてカルシウムを内服する。

予防のため、出生後にビタミンKの内服が行われる。

×④ 早期に現われる所見に蕁麻疹がある。

早期の所見としては吐血や下血などがみられる。

▶午前59

入院中の小児のストレス因子と発達段階の組合せで正しいのはどれか。

- 見慣れない環境――新生児期

- プライバシーの侵害――幼児期

- 病気の予後への不安――学童期

- 母子分離――思春期

③ 病気の予後への不安――学童期

①は乳児期以降、②は学童期、④は乳児期である。

▶午前60

A君(小学6年生)は病院に併設された院内学級に通いながら骨肉腫の治療を続けていた。現在、肺転移があり終末期にある。呼吸障害のため鼻腔カニューレで酸素(2L/分)を吸入中である。A君の食事摂取量は減っているが意識は清明である。

1週後に院内で卒業式が予定されている。A君は「卒業式に出席したい」と話している。

看護師のA君への対応として適切なのはどれか。

- 両親に判断してもらおうと話す。

- 今の状態では出席は難しいと話す。

- 出席できるように準備しようと話す。

- 出席を決める前に体力をつけようと話す。

③ 出席できるように準備しようと話す。

終末期患者の意思や自己決定を尊重することが望ましく、「卒業式に出席したい」というA君の希望を実現するためのサポートを行うことが適切である。

▶午前61

ジェンダーの定義について正しいのはどれか。

- 生物学的な性

- 社会的文化的な性

- 自己認識している性

- 性的指向の対象となる性

② 社会的文化的な性

ジェンダーとは社会的・文化的に構築された役割、態度、行動、属性を表し、とくにジェンダーに基づく女性への偏見・不平等が問題とされる。

×① 生物学的な性

男女の生物学的性差をセックス(sex)と表す。

×③ 自己認識している性

自己認識している性を性同一性(ジェンダーアイデンティティー)といい、生物学的な性と不一致を来している状態を性同一性障害という。

×④ 性的指向の対象となる性

性的指向をセクシュアルといい、その対象によってホモセクシュアル(同性)、ヘテロセクシュアル(異性)、バイセクシュアル(両性)、アセクシュアル(対象なし)という。

▶午前62改題

日本の周産期の死亡に関する記述で正しいのはどれか。

- 新生児死亡は生後1週未満の死亡をいう。

- 死産は妊娠満12週以後の死児の出産をいう。

- 妊産婦死亡は妊娠中又は妊娠終了後満28日未満の女性の死亡をいう。

- 令和4年(2022年)の人口動態統計では自然死産数が人工死産数よりも多い。

② 死産は妊娠満12週以後の死児の出産をいう。

死産は妊娠満12週以後の死児の出産をいい、胎児の母体内生存が確実なときに人工的処置を行って死産に至る人工死産と、それ以外の自然死産に分けられる。

×① 新生児死亡は生後1週未満の死亡をいう。

新生児死亡は生後4週未満の死亡をいい、生後1週未満の死亡は早期新生児死亡である。

×③ 妊産婦死亡は妊娠中又は妊娠終了後満28日未満の女性の死亡をいう。

妊産婦死亡は妊娠中又は妊娠終了後満42日未満の女性の死亡をいう。

×④ 令和4年(2022年)の人口動態統計では自然死産数が人工死産数よりも多い。

令和4年(2022年)は、自然死産数が7,390胎、人工死産数が7,788胎となっている。

*第2編2章 4.妊産婦死亡 p62

*第2編2章 5.死産 p63~64

*第2編2章 6.周産期死亡 p64~66

*第2編2章 7.乳児死亡 p66~67

▶午前63

避妊法について適切なのはどれか。

- 経口避妊薬は排卵を抑制する。

- コンドーム法の避妊効果は99%以上である。

- 基礎体温法は月経が不順な女性に有用である。

- 子宮内避妊器具(IUD)は性交のたびに挿入が必要である。

① 経口避妊薬は排卵を抑制する。

経口避妊薬は女性が主導で使用でき、排卵を抑制して高い避妊効果を示す。

×② コンドーム法の避妊効果は99%以上である。

コンドームの使用は避妊に効果的であるが、数%から十数%の失敗率がある。

×③ 基礎体温法は月経が不順な女性に有用である。

基礎体温法は、主に毎朝基礎体温を測って排卵期を予測するものであるが、月経不順や体調不良等の女性では予測が困難となる。

×④ 子宮内避妊器具(IUD)は性交のたびに挿入が必要である。

子宮内避妊器具(IUD)はいったん装着すれば数年にわたり避妊が可能になる。

▶午前64

マタニティブルーズについて正しいのはどれか。

- 意欲低下が主症状である。

- 症状は2週間以上持続する。

- 好発時期は産後1か月ころである。

- 産後のホルモンの変動が要因となる。

④ 産後のホルモンの変動が要因となる。

マタニティブルーズは、胎盤からの女性ホルモン(エストロゲン等)の急減を要因の一つとして、情緒不安定(涙もろさ等)、抑うつなどの精神症状を呈するもので、出産後3日~1週間前後に発症しやすく、10日目ほどで軽快する。なお、①~③は産後うつの特徴である。

*第3編2章 1.母子保健 p96~105

▶午前65

精神保健における一次予防はどれか。

- 職場でうつ病患者を早期発見する。

- 自殺企図者に精神科医療機関への受療を促す。

- 統合失調症患者の社会参加のための支援を行う。

- ストレスとその対処法に関する知識の啓発活動を行う。

④ ストレスとその対処法に関する知識の啓発活動を行う。

疾病の予防対策には、生活習慣の改善や予防接種等により発症そのものを予防する一次予防、検診等により発症の早期発見・早期治療により重症化を予防する二次予防、リハビリテーション等により疾病の進行後の社会復帰を図る三次予防がある。①と②は二次予防、③は三次予防である。

*第3編1章 1.生活習慣病 p81~86

▶午前66

認知行動療法で患者に期待できる効果はどれか。

- 物事の捉え方のゆがみが修正される。

- 自ら催眠状態に導くことができるようになる。

- 過去の自分の態度についての自己洞察が深まる。

- 自分の状態をあるがままに受け入れることができるようになる。

① 物事の捉え方のゆがみが修正される。

人間は認知のあり方(物事の考え方や受け取り方)が気分や行動に影響を与える。認知行動療法は、認知の偏りを修正し、問題解決を手助けすることによって精神疾患を治療することを目的とした精神療法として広く活用されている。

▶午前67

Aさん(22歳、統合失調症)は父親、母親、妹との4人暮らし。高校卒業後、アルバイトをしていたが、症状の悪化によって初めて精神科病院に入院した。退院後に一般企業で働きたいと希望している。

看護師がAさんに提案するサービスで適切なのはどれか。

- 行動援護

- 就労移行支援

- 自立生活援助

- 地域定着支援

② 就労移行支援

障害者総合支援法では就労移行支援事業が設けられ、就労を希望し、一般雇用が可能な障害者に対して、一定期間就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練を行っている。

×① 行動援護

障害者総合支援法に定める行動援護は、自己判断能力が制限されている者が行動する際に、危険を回避するための必要な支援や外出支援を行うものである。

×③ 自立生活援助

障害者総合支援法に定める自立生活援助は、障害者の一人暮らしに必要な支援を行うため、定期的な居宅訪問や随時の対応を行うものである。

×④ 地域定着支援

障害者総合支援法に定める地域定着支援は、入所施設や精神科病院から退所・退院した障害者や、家族との同居から一人暮らしに移行した障害者に対して、地域生活を継続していくための支援を行うものである。

*第3編2章 3.障害児・者施策 p108~113

*第5編2章 5.障害者福祉等 p250~252

▶午前68

Aさん(80歳、女性)は1人暮らし。要介護2の認定を受け、長男(50歳、会社員)、長男妻(45歳、会社員)、孫(大学生、男性)と同居することになった。長男の家の間取りは、洋室5部屋、リビング、台所である。Aさんは同居後に訪問看護を利用する予定である。訪問看護を利用するにあたりAさんの家族から「在宅介護は初めての経験なのでどうすればよいですか」と訪問看護師に相談があった。

訪問看護師の説明で最も適切なのはどれか。

- 「Aさんの介護用ベッドはリビングに置きましょう」

- 「Aさんの介護に家族の生活リズムを合わせましょう」

- 「活用できる在宅サービスをできる限り多く利用しましょう」

- 「特定の同居家族に介護負担が集中しないように家族で話し合いましょう」

④ 「特定の同居家族に介護負担が集中しないように家族で話し合いましょう」

同居の主な介護者の悩みやストレスの原因をみると「家族の病気や介護」が最も多く、こうした介護者の負担軽減のため、訪問介護などを利用したレスパイトケア(介護者の一時的な休息支援)の拡充が図られている。①や②は介護者の負担の増加につながりかねない。

*第5編1章 2.10〕介護者・要介護者等の状況 p240

▶午前69

Aさん(73歳、男性)は慢性閉塞性肺疾患で在宅酸素療法(HOT)を受けている。

受診時にAさんが「1人でお風呂に入っているが、息切れが強い」と訴えたため、外来看護師は入浴時の具体的な状況を確認した。

外来看護師がAさんに確認した内容で、息切れの原因と考えられるのはどれか。

- 入浴はシャワー浴にしている。

- 椅子に座って更衣を行っている。

- 洗髪時に鼻カニューレを外している。

- 浴室の扉を開けたまま入浴している。

③ 洗髪時に鼻カニューレを外している。

洗髪動作により酸素必要量が増加する際に鼻カニューレを外しているため、息切れ(呼吸困難)が生じていると考えられる。在宅酸素療法による酸素を吸入しながらの入浴はできるため、可能な限り酸素を吸入しながら入浴することが望ましい。

▶午前70

気管切開下で人工呼吸器を装着している利用者に対して、訪問看護事業所が災害に備えて行うことで適切なのはどれか。

- 人工呼吸器の予備の回路を預かる。

- 災害時の個別支援マニュアルを作成する。

- 医療機関から非常用の人工呼吸器を借りる。

- 事業所内に利用者が避難できる場所を確保する。

② 災害時の個別支援マニュアルを作成する。

訪問看護事業所は病院や介護施設サービス等の入所施設とは異なり、地域内に利用者が散在している。訪問看護事業所内の設備を整えるよりも、様々な場所・状況の利用者に対応できるマニュアルを災害に備えて整えることが適している。

▶午前71

チューブ型の胃瘻の管理について、介護する家族に看護師が指導する内容で正しいのはどれか。

- 「栄養剤の注入後に白湯を注入してください」

- 「胃瘻のチューブはご家族で交換してください」

- 「胃瘻のチューブは同じ位置に固定してください」

- 「下痢のときは栄養剤の注入速度を速めてください」

① 「栄養剤の注入後に白湯を注入してください」

経腸栄養法は、口からの食事が十分でない者に対して、消化管機能を活用して直接栄養剤の注入を行う方法で、チューブ内の細菌繁殖や閉塞を防止するため、栄養剤注入後に白湯を注入する。

×② 「胃瘻のチューブはご家族で交換してください」

チューブ交換は医師が行う。

×③ 「胃瘻のチューブは同じ位置に固定してください」

皮膚のトラブルを避けるためチューブの固定位置を変える。

×④ 「下痢のときは栄養剤の注入速度を速めてください」

不適切な投与量・速度、栄養剤の浸透圧により下痢症状が生じることがあるため、下痢がみられたときは栄養剤の注入速度を遅くする。

▶午前72

病棟で患者の口腔ケア改善に取り組むために担当チームを作った。

これは看護管理のプロセスのどれか。

- 計画

- 指揮

- 統制

- 組織化

④ 組織化

ファイヨールの管理過程論では、管理を「計画」「組織」「指揮」「統制」などと段階的に整理しており、看護管理にも応用できる。

▶午前73

多発性骨転移がある終末期の大腸癌患者(53歳、女性)が、外科病棟から緩和ケア病棟に夫に付き添われ転棟してきた。

転棟時の申し送りについて、緩和ケア病棟の看護師が外科病棟の看護師から収集する情報で最も優先すべきなのはどれか。

- 疼痛コントロールの状況

- 自宅の居住環境

- 大腸癌の術式

- 夫の面会頻度

① 疼痛コントロールの状況

緩和ケア病棟は緩和ケアに特化した病棟で、がんに伴う心身の苦痛を和らげることで、QOL(生活の質)を改善することを主な目的とする。そのため、外科病棟からの申し送り時には、特に薬物などによるそれまでの疼痛コントロールの状況は最優先の情報である。

*第3編4章 1.がん対策 p152~155

▶午前74

看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている、離職した看護師の復職の支援に関連する制度はどれか。

- 看護師等免許保持者の届出

- 特定行為に係る研修

- 教育訓練給付金

- 業務従事者届

① 看護師等免許保持者の届出

看護師等の人材確保の促進に関する法律において、看護師等は病院等を離職した場合、該当の業に従事しなくなった場合、免許を受けた後すぐに従事する見込みがない場合、都道府県ナースセンターに届け出るよう努めなければならないとし、この届出制度を活用し、無料職業紹介等により潜在看護師等の復職支援の強化を図っている。

*第4編1章 4.4〕看護職員等 p202~206

▶午前75

災害発生時に行うSTART法によるトリアージで最初に判定を行う項目はどれか。

- 意識

- 呼吸

- 循環

- 歩行

④ 歩行

START法によるトリアージ(災害時等の治療優先度の決定)では、歩行、呼吸、循環、意識の順番に確認を行い、傷病者の緊急度に応じて、優先順に赤、黄、緑、黒と分類している

*第4編1章 3.6〕災害時医療 p181~182

▶午前76

日本の政府開発援助〈ODA〉の実施機関はどれか。

- 世界保健機関〈WHO〉

- 国際協力機構〈JICA〉

- 国連開発計画〈UNDP〉

- 赤十字国際委員会〈ICRC〉

② 国際協力機構〈JICA〉

開発途上国等への2国間協力として、わが国は国際協力機構〈JICA〉を通じた政府開発援助〈ODA〉を実施している。

*第1編2章 11.国際協力 p33~34

▶午前77

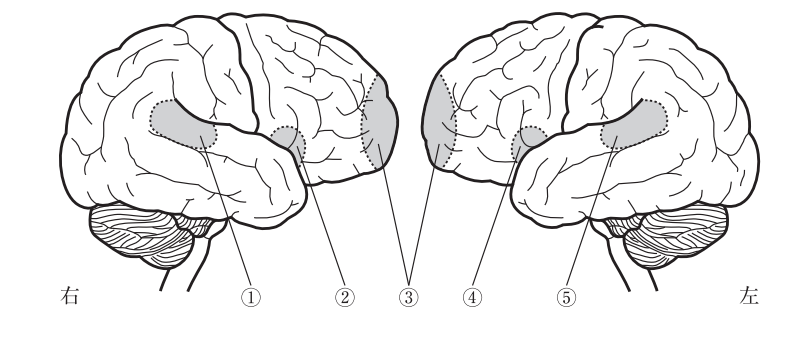

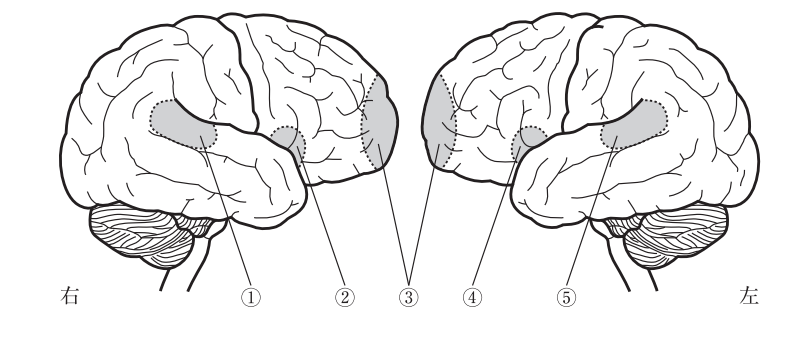

脳の外側面を左右から見た模式図を示す。

右利きの健常成人のBroca〈ブローカ〉の運動性言語中枢はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

④ ④

右利きの健常成人では、言語に関与する脳の領域として、Broca〈ブローカ〉野(運動性言語中枢)は左前頭葉(④)、Wernicke〈ウェルニッケ〉野(感覚性言語中枢)は左側頭葉(⑤)に位置する。

▶午前78

眼の遠近調節を行う筋はどれか。

- 下斜筋

- 下直筋

- 毛様体筋

- 上眼瞼挙筋

- 瞳孔括約筋

③ 毛様体筋

光は眼球の角膜から入り、瞳孔の周囲にある虹彩が光の量を調整する。次いで水晶体を通るが、遠近に応じてピントを合わせるために毛様体内の毛様体筋が弛緩・収縮することで水晶体を薄くまたは厚くしている。

▶午前79

咀嚼運動にかかわる脳神経はどれか。

- 嗅神経

- 滑車神経

- 三叉神経

- 動眼神経

- 内耳神経

③ 三叉神経

三叉神経は、顔面の感覚や咀嚼運動に関わる末梢神経である。

▶午前80

射出される精子が通るのはどれか。

- 精囊

- 尿管

- 尿道

- 膀胱

- 前立腺

③ 尿道

陰嚢内の精巣(精細管)で作られた精子は精巣上体で成熟、貯蔵される。射精時に精子は精管、射精管へと送られ、膀胱の下にある前立腺や精嚢からの分泌液と混じって精液となり、尿道を通り放出される。

▶午前81

心電図を別に示す。心電図の記録速度は25mm/秒である。

心電図波形によって計測した心拍数で正しいのはどれか。

- 30/分以上、50/分未満

- 50/分以上、70/分未満

- 70/分以上、90/分未満

- 90/分以上、100/分未満

- 100/分以上、110/分未満

② 50/分以上、70/分未満

記録速度は1秒25mm、1分間では25×60=1500mmとなる。RR間隔(心室興奮間の時間)は24mmであり、1分間の心拍数は1500÷24=62.5となる。

▶午前82

急性大動脈解離において緊急手術を行うかどうかの観点で用いる分類はどれか。

- NYHA分類

- スタンフォード分類

- Killip〈キリップ〉分類

- DeBakey〈ドベーキー〉分類

- Forrester〈フォレスター〉分類

② スタンフォード分類

大動脈解離の緊急度を判定するスタンフォード分類では、上行大動脈に解離が及んでいるA型(緊急手術が必要)と、上行大動脈に解離が及んでいないB型に分類している。

▶午前83

タイムアウトによって予防できるのはどれか。

- 患者の誤認

- 抗癌薬の曝露

- 個人情報の漏洩

- ベッドからの転落

- 血液を媒介とする感染

① 患者の誤認

タイムアウトは手術前の休止をいい、手術に関わる全メンバーが患者の確認、手術部位、手術内容等を口頭で確認し、患者の誤認や手術部位の誤りを防止する医療安全管理対策の一つである。

*第4編1章 3.9〕医療安全管理体制 p184~185

▶午前84

安静臥床による廃用症候群で生じるのはどれか。

- 1回換気量の増加

- 循環血液量の増加

- 基礎代謝の上昇

- 骨吸収の亢進

- 食欲の増進

④ 骨吸収の亢進

長期臥床などの活動性の低下により、筋力の低下や筋萎縮、起立性低血圧、食欲低下など、二次的に身体機能が低下する廃用症候群が生じやすくなる。骨吸収は、破骨細胞によって古い骨が分解、壊されることをいう。

▶午前85

Aさんは職場の上司に不満をぶつけたいと考えているが、それができないので、不満をぶつけやすい対象である後輩を叱責している。

Aさんの防衛機制で正しいのはどれか。

- 解離

- 昇華

- 合理化

- 置き換え

- 反動形成

④ 置き換え

防衛機制とは、直面した危機や困難に対し、その不安を和らげるために無意識に働く心理的な防衛反応である。置き換えは、耐えがたい感情や欲求を、本来の対象ではなく別の対象に向けて解消することをいう。

×① 解離

解離は、耐えがたい感情や困難を記憶・意識から切り離し、自分の体験として統合しないことをいう。

×② 昇華

昇華は、反社会的な性的欲求や攻撃的欲求を、芸術やスポーツ、学業などの社会的行動に転換することをいう。

×③ 合理化

合理化は、耐えがたい感情や欲求に対してもっともらしい理由を付けて、自分自身を納得させることをいう。なお、客観的な知識によって納得しようとすることは知性化という。

×⑤ 反動形成

反動形成は、抑圧された無意識の欲求を表出しないよう、それと反対の意識・行動を強調して示すことをいう。

▶午前86

ヘモグロビンA1c(HbA1c)について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 測定値の上限は10%である。

- 赤血球の寿命によって測定値は変動する。

- 過去1、2週間の血糖値管理の指標である。

- グリコアルブミンより短期間の血糖値管理の指標である。

- ヘモグロビンにブドウ糖が結合した糖化蛋白質のことである。

② 赤血球の寿命によって測定値は変動する。

⑤ ヘモグロビンにブドウ糖が結合した糖化蛋白質のことである。

② グリコヘモグロビン(HbA1C)は、赤血球中のヘモグロビンにグルコース(ブドウ糖)が非酵素的に結合した糖化蛋白質で、糖尿病の評価を行う上でその割合が血糖コントロールの指標として重要となる。

⑤ 赤血球の寿命は骨髄で作られて脾臓で壊されるまでの約120日であるが、貧血等の疾患によりその寿命が増減すると、それに伴い測定値が異常変動する。

×① 測定値の上限は10%である。

HbA1cによる糖尿病の診断基準は6.5%以上であり、10%を超える場合は直ちに治療を開始する必要がある。

×③ 過去1、2週間の血糖値管理の指標である。

×④ グリコアルブミンより短期間の血糖値管理の指標である。

HbA1cは採血時から1、2か月間の血糖値管理の指標であり、1、2週間の指標であるグリコアルブミンよりも長期間である。

▶午前87

急性胆管炎の代表的な3症状を示すCharcot〈シャルコー〉3徴に含まれるのはどれか。2つ選べ。

- 黄疸

- 嘔吐

- 下痢

- 発熱

- 意識障害

① 黄疸

④ 発熱

急性胆管炎などに特徴的にみられるシャルコー3徴は、発熱、黄疸、右季肋部痛の3つである。

▶午前88

高齢者の総合機能評価CGA簡易版〈CGA7〉で評価するのはどれか。2つ選べ。

- BMI

- 意欲

- 職業歴

- 新機器の利用

- 日常生活動作〈ADL〉

② 意欲

⑤ 日常生活動作〈ADL〉

高齢者の総合機能評価〈CGA〉は、高齢者への包括的な評価として、医学的、身体的、精神・心理的、社会的な指標に基づいて評価するもので、その簡易版〈CGA7〉では、「意欲」「認知機能」「手段的日常生活動作〈IADL〉」「認知機能」「日常生活動作〈ADL〉(入浴)(排せつ)」「情緒・気分」を評価する。

▶午前89

自閉症スペクトラム障害にみられるのはどれか。2つ選べ。

- 運動性チックが出現する。

- 計算の習得が困難である。

- 不注意による間違いが多い。

- 習慣へのかたくななこだわりがある。

- 非言語的コミュニケーションの障害がある。

④ 習慣へのかたくななこだわりがある。

⑤ 非言語的コミュニケーションの障害がある。

発達障害者支援法では、発達障害を広汎性発達障害〈自閉スペクトラム症〉、学習障害、注意欠陥多動性障害など、通常低年齢で発症する脳機能の障害と定義している。自閉スペクトラム症〈ASD〉はコミュニケーションの障害や特定の物事への強いこだわり、感覚の過敏などを特徴とする。

×① 運動性チックが出現する。

チック症は単独、または諸発達障害と併存し発症するものである。

×② 計算の習得が困難である。

学習障害〈LD〉の特徴であり、読み書きや計算能力の獲得の困難さといった特性がある。

×③ 不注意による間違いが多い。

注意欠陥多動性障害〈ADHD〉の特徴であり、多動性・衝動性(落ち着きがない、待てない)、不注意(注意が持続しにくい、作業ミスが多い)といった特性がある。

*第3編2章 4.精神保健 p113~119

▶午前90

100mg/5mLと表記された注射薬を75mg与薬するのに必要な薬液量を求めよ。

ただし、小数点以下第2位を四捨五入すること。

解答:①.②mL

① 3

② 8

必要な薬液量をxとすると、100:5=75:xとなり、100x=375でx=3.75、四捨五入して3.8mLである。

▶午後7(必修除外)

ハヴィガースト,R.J.の発達課題で善悪の区別を学習するのはどれか。

- 乳幼児期

- 児童期

- 青年期

- 中年期

① 乳幼児期

ハヴィガーストは成長段階ごとに果たすべき発達課題を示しており、乳幼児期では、歩行、固形食、発話、排泄統御、性差と性の慎み、単純な社会概念、善悪の区別、良心、身近な人間関係などを学習する時期である。

▶午後26

生体内でタンパク質が分解され、アミノ酸の代謝が進んで生じたアンモニアは肝臓で( )に変換される。

( )に入るのはどれか。

- 尿酸

- 尿素

- 亜硝酸

- 一酸化窒素

② 尿素

肝臓の主な機能の一つにアンモニアなど有害物質の分解・解毒があり、肝臓でアンモニアから変換された尿素は血液によって腎臓に運ばれ、糸球体で濾過されて尿中に排泄される。

▶午後27

若年者よりも高齢者が熱中症を起こしやすい理由はどれか。

- 熱産生量の増加

- 熱放散量の増加

- 自律性体温調節反応の低下

- 視床下部の体温調節中枢のセットポイントの低下

③ 自律性体温調節反応の低下

高齢者が熱中症を引き起こしやすい要因(熱中症患者の約半数が高齢者)の一つとして、老化により暑さを感じて皮膚血液量や発汗量を増やす自律性体温調節反応が低下するため、熱放散能力が低下し、体に熱がたまりやすいことが挙げられる。

*第9編2章 4.1〕熱中症対策 p345

▶午後28

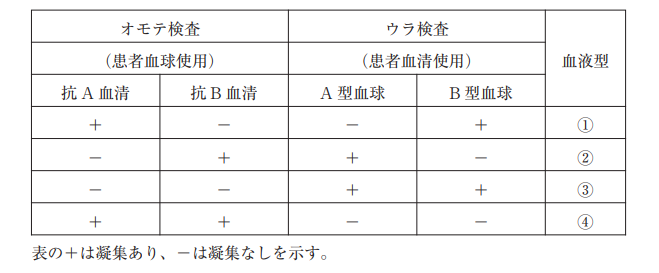

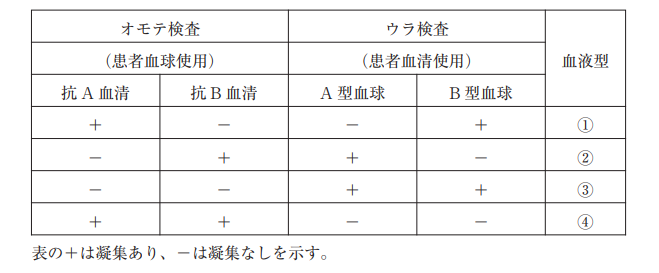

ABO式血液型におけるオモテ検査とウラ検査の結果の表を示す。

血液型判定の結果がO型となるのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

③ ③

ABO血液型検査では、赤血球の表面にある抗原(おもて検査)と、血清(血漿)内の赤血球に反応する抗体(うら検査)により判定する。O型は赤血球にどちらの抗原もなく、血清中に抗Aと抗Bがある。①はA型、②はB型、④はAB型に当たる。

▶午後29

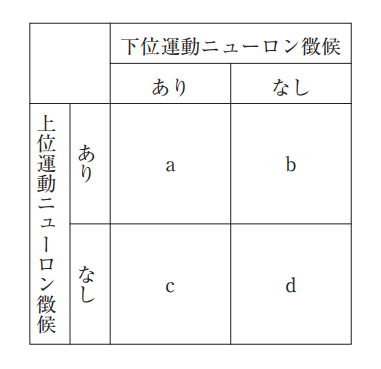

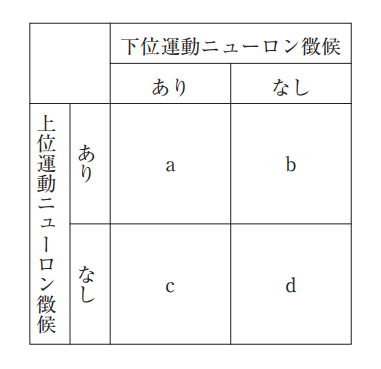

上位運動ニューロン徴候および下位運動ニューロン徴候の有無について表に示す。

筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉において正しいのはどれか。

- a

- b

- c

- d

① a

筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉は、随意筋を支配する運動ニューロン(上位・下位)が変性・消失していく疾患で、指定難病の一つである。その診断基準は、「1つ以上の領域に上位運動ニューロン徴候を認め、かつ2つ以上の領域に下位運動ニューロン症候がある」こととされる。

▶午後30

診療報酬制度について正しいのはどれか。

- 診療報酬の点数は3年に1回改定される。

- 診療報酬は都道府県が医療機関に支払う。

- 医療機関への支払いは出来高払いのみである。

- 厚生労働大臣の指定を受けた医療機関で利用できる。

④ 厚生労働大臣の指定を受けた医療機関で利用できる。

×① 診療報酬の点数は3年に1回改定される。

×③ 医療機関への支払いは出来高払いのみである。

診療報酬とは診療サービスを行った医療機関に支払われる費用で、診療行為ごとに定められた点数を基に計算され、2年に1回見直しが行われる。この診療行為ごとに点数を決めて積算する方法を出来高払い方式というが、平成15年度からは診断群分類に基づく1日当たりの包括評価による包括払い方式も導入されている。

×② 診療報酬は都道府県が医療機関に支払う。

○④ 厚生労働大臣の指定を受けた医療機関で利用できる。

医療保険に加入する被保険者は、厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関で診療サービスを受けた際に一部負担金を支払う。残る部分については、保険医療機関が診療報酬を審査支払機関に請求し、審査支払機関は各医療保険者からの支払いを受けて保険医療機関に支払う。

*第4編2章 4.診療報酬 p224~225

▶午後31

次の法律のうち最も新しく制定されたのはどれか。

- 未成年者喫煙禁止法

- 麻薬及び向精神薬取締法

- アルコール健康障害対策基本法

- ギャンブル等依存症対策基本法

④ ギャンブル等依存症対策基本法

- 1900年:未成年者喫煙禁止法

- 1953年:麻薬及び向精神薬取締法

- 2013年:アルコール健康障害対策基本法

- 2018年:ギャンブル等依存症対策基本法

*第3編2章 4.精神保健 p113~119

▶午後32

21世紀における第二次国民健康づくり運動〈健康日本21(第二次)〉では、( )分野53項目の目標が設定された。

( )に入る数値はどれか。

- 4

- 5

- 6

- 7

② 5

平成25年度から21世紀における第2次国民健康づくり運動〈健康日本21(第二次)〉が実施され、国民の健康増進の推進に関する5つの基本的な方向と、それに対応した53項目の目標を設定している。

*第3編1章 2.1〕対策のあゆみと国民健康づくり p86~89

▶午後33

医療法に基づく記述で正しいのはどれか。

- 病床の区分は療養病床と一般病床の2種類である。

- 地域医療支援病院は厚生労働大臣の承認が必要である。

- 無床診療所の開設には厚生労働大臣への届出が必要である。

- 有床診療所は19人以下の患者を入院させる施設を有するものである。

④ 有床診療所は19人以下の患者を入院させる施設を有するものである。

診療所は、患者を入院させるための施設を有しないもの(無床診療所)、または19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの(有床診療所)である。なお、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものは病院である。

×① 病床の区分は療養病床と一般病床の2種類である。

病床の区分は、一般病床、療養病床、精神病床、感染症病床、結核病床の5種類である。

×② 地域医療支援病院は厚生労働大臣の承認が必要である。

地域医療支援病院は、地域医療の確保を図る病院としての構造設備を有する病院として都道府県知事が個別に承認する。なお、高度医療等を提供する特定機能病院、質の高い臨床研究や治験を推進する臨床研究中核病院については厚生労働大臣が承認する。

×③ 無床診療所の開設には厚生労働大臣への届出が必要である。

診療所を開設したときは開設後10日以内に所在地の都道府県知事に届け出なければならない(医療法8条)。

*第4編1章 5.医療施設 p209~213

▶午後34

クリティカル・シンキングで適切なのはどれか。

- 物事を否定的にみる。

- 根拠に基づいて考える。

- 主観的な情報を重視する。

- 直感的に状況を判断する。

② 根拠に基づいて考える。

クリティカル・シンキングは、感情や主観に流されず、その事象の本質を批判的(否定ではない)・客観的に見極める考え方をいう。

▶午後35

構音障害がある成人患者への対応で適切なのはどれか。

- 手話で説明する。

- 筆談を提案する。

- 耳元で話しかける。

- 不明瞭な言語は繰り返し聞き直す。

② 筆談を提案する。

構音障害は、言葉を理解し、伝える言葉もはっきりしているが、発話に関わる筋肉や器官に問題があるために、言葉を正常に発音できない状態をいう。筆談など相手に伝達するための代替手段の提案が適切である。

▶午後36

看護過程において評価する項目はどれか。

- 看護技術の習得度

- 看護教育の活用度

- 看護記録の完成度

- 看護目標の達成度

④ 看護目標の達成度

看護過程は、「アセスメント(情報収集等)」「看護診断」「計画立案」「実施」「評価」の5段階からなり、効率的に看護目標を達成するためのプロセスである。

▶午後37

医療器材と消毒・滅菌の組合せで正しいのはどれか。

- 手術用持針器――第4級アンモニウム塩

- ステンレス製便器――熱水消毒

- 軟性内視鏡――高圧蒸気滅菌

- ベッド柵――グルタラール

② ステンレス製便器――熱水消毒

×① 手術用持針器――第4級アンモニウム塩

×③ 軟性内視鏡――高圧蒸気滅菌

オートクレーブを用いた滅菌を高圧蒸気滅菌といい、観血的な処置に使用される手術用持針器などに用いる。ただし、高温・高圧に耐えない軟性内視鏡には用いず、高水準消毒薬(グルタラール等)を用いる。

○② ステンレス製便器――熱水消毒

×④ ベッド柵――グルタラール

損傷のない皮膚と接触する環境表面に対しては、洗浄の上、消毒する際は低水準消毒を行う。

*第4編1章 3.11〕院内感染対策 p186~187

▶午後38

点眼薬の投与について正しいのはどれか。

- 点眼時は上眼瞼を上げる。

- 点眼容器の先端は眼瞼結膜に当てる。

- 点眼後は眼球を圧迫する。

- 眼から溢れた薬液は拭き取る。

④ 眼から溢れた薬液は拭き取る。

眼から溢れた薬液により皮膚障害のおそれがあるため、ガーゼやティッシュで拭き取るようにする。

×① 点眼時は上眼瞼を上げる。

点眼時は下眼瞼を軽く下に引き、下眼瞼結膜の中央に滴下する。

×② 点眼容器の先端は眼瞼結膜に当てる。

細菌の繁殖を防ぐため、容器の先端を眼瞼結膜や睫毛に当てないようにする。

×③ 点眼後は眼球を圧迫する。

眼球の圧迫は行わないが、点眼薬が鼻腔に流れないようにふき綿等で涙囊部を軽く圧迫する。

▶午後39

52歳の女性が上腹部痛と吐血を主訴に受診し輸血を行うこととなった。

輸血時の対応で正しいのはどれか。

- 赤血球製剤を30〜37℃で融解する。

- 血液型検査とクロスマッチ検査用の採血を同時に行う。

- クロスマッチ検査の結果を医師と看護師で確認する。

- 輸血開始から15分後にアレルギー反応の初回観察を行う。

③ クロスマッチ検査の結果を医師と看護師で確認する。

×① 赤血球製剤を30〜37℃で融解する。

血漿製剤は-20℃以下で保存するため、輸血時に30〜37℃で融解する必要があるが、赤血球製剤の保存温度は2~6℃で凍結されていないため不要である。

×② 血液型検査とクロスマッチ検査用の採血を同時に行う。

○③ クロスマッチ検査の結果を医師と看護師で確認する。

不適合輸血を防止するため、ABO血液型検査とは別の時点で採血された検体を用いてクロスマッチ検査を行い、医療従事者による二重チェックを行う。

×④ 輸血開始から15分後にアレルギー反応の初回観察を行う。

輸血開始5分間は患者のそばを離れず、5分後に初回観察を行った上で輸血を継続する。

▶午後40

四肢の動脈性外出血に対する止血法で適切なのはどれか。

- 出血部位を心臓より高く保つ。

- 止血帯は幅1cm未満を用いる。

- 止血帯は連続して4時間使用する。

- 出血部位を動脈圧より低い圧で圧迫する。

① 出血部位を心臓より高く保つ。

出血部位を心臓より高くすることで、患部の血圧を下げ、出血を抑えることができる。

×② 止血帯は幅1cm未満を用いる。

止血帯は幅3cm以上を用いる。

×③ 止血帯は連続して4時間使用する。

止血帯の幅は3cm以上で、血流の阻害により末端組織が壊死しないよう、約30分ごとに少し緩めて血流を再開させる。

×④ 出血部位を動脈圧より低い圧で圧迫する。

止血のため、動脈圧より高い圧で圧迫する。

▶午後41

成人の後腸骨稜からの骨髄穿刺で正しいのはどれか。

- 仰臥位で行う。

- 穿刺時は深呼吸を促す。

- 骨髄液吸引時に痛みが生じる。

- 終了後、当日の入浴は可能である。

③ 骨髄液吸引時に痛みが生じる。

一般に局部麻酔の上で骨髄液と細胞を吸引採取するが、吸引時に個人差はあるものの痛みが生じる。

×① 仰臥位で行う。

後腸骨稜からの骨髄穿刺は腹臥位で行う。

×② 穿刺時は深呼吸を促す。

骨髄穿刺時は通常の呼吸を行う。なお、胸腔穿刺時には深呼吸を行わないように指示をする。

×④ 終了後、当日の入浴は可能である。

検査後、穿刺部位は圧迫止血を行うが、出血や感染を防ぐため当日の入浴は行えない。

▶午後42

Aさん(55歳、男性、会社員)は胃癌の終末期である。

Aさんの訴えのうちスピリチュアルペインの表出はどれか。

- 「腹痛がずっと続いています」

- 「吐き気が続くと思うと不安です」

- 「今後の生活にかかるお金が心配です」

- 「これまでの自分の人生が意味のないものに思えます」

④ 「これまでの自分の人生が意味のないものに思えます」

緩和ケアでは、患者とその家族に対して、終末期だけでなくがんと診断された時から、がん治療と同時に、多職種が連携して身体的症状の緩和をはじめ、心理的・スピリチュアル的な問題を含めた総合的なケアを行うものとされる。スピリチュアルペインは、人生の意味や、死生観、宗教観などの観念的な問題を指す。

*第3編4章 1.がん対策 p152~155

▶午後43

Aさん(63歳、男性)は3年前から肺気腫で定期受診を続けていた。最近、歩行時の息切れが強くなってきたことを自覚し、心配になったため受診した。受診時、呼吸数は34/分で、口唇のチアノーゼがみられた。

Aさんについて正しいのはどれか。

- 1回換気量が増加している。

- 呼気よりも吸気を促すと効果的である。

- 経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉は上昇している。

- 病状が進行すると動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉が上昇する。

④ 病状が進行すると動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉が上昇する。

成人の呼吸数の基準(12~20回/分)を超え、血中の酸素不足によるチアノーゼが出現しており、1回換気量の減少、動脈血酸素飽和度〈SaO2〉の低下が考えられる。症状の進行により、換気が正常に行えず、動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉の上昇をきたし、呼吸性アシドーシスのおそれもある。

▶午後44

中心静脈栄養法を受けている患者の看護について適切なのはどれか。

- カテーテルの刺入部は見えないように覆う。

- カテーテル刺入部を定期的に消毒する。

- カテーテルの固定位置を毎日確認する。

- 予防的に抗菌薬の投与を行う。

③ カテーテルの固定位置を毎日確認する。

カテーテルが抜けていないか、またはずれることで血管外漏出が生じていないかなど確認の必要がある。

▶午後45

高尿酸血症で正しいのはどれか。

- 痛風結節は疼痛を伴う。

- 痛風発作は飲酒で誘発される。

- 痛風による関節炎の急性期に尿酸降下薬を投与する。

- 血清尿酸値9.0mg/dL以下を目標にコントロールする。

② 痛風発作は飲酒で誘発される。

痛風発作とは、痛風結節に免疫機能が働くことで生じる急性関節炎などの痛みを伴う発作で、飲酒や過食、不規則な生活により誘発される。

×① 痛風結節は疼痛を伴う。

痛風結節は、血液中の尿酸値の上昇(高尿酸血症)を原因として関節などに尿酸結晶がたまるもので、それ自体に痛みはなく、上記痛風発作時に疼痛を伴う。

×③ 痛風による関節炎の急性期に尿酸降下薬を投与する。

急性期には痛風発作治療薬による治療が優先され、発作の改善後に尿酸降下薬による治療へ転換する。

×④ 血清尿酸値9.0mg/dL以下を目標にコントロールする。

血清尿酸値が9.0mg/dLを超えると痛風発作のリスクが急激に高まるため、6.0mg/dL以下を目標とする。

▶午後46

ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症で正しいのはどれか。

- 空気感染する。

- 無症候期がある。

- DNAウイルスによる。

- 血液中のBリンパ球に感染する。

② 無症候期がある。

ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉に感染後、多くは無症候の状態で平均10年程度経過した後に症状が現れ、ニューモシスティス肺炎などの23の指標疾患の1つ以上を発症するとエイズと診断される。

×① 空気感染する。

HIVの主な感染経路は、HIV感染者との性行為、血液または血液製剤の輸注、母子感染(垂直感染)の3つである。

×③ DNAウイルスによる。

HIVはRNAウイルスである。

×④ 血液中のBリンパ球に感染する。

HIVは、免疫システムである白血球中のヘルパー〈CD4陽性〉Tリンパ球に感染し、増殖、破壊することで、免疫不全状態を引き起こす。

*第3編3章 3.4〕HIV・エイズ〈AIDS〉 p137~140

▶午後47

鼓室形成術を受けた患者の退院指導の内容で正しいのはどれか。

- 水泳は可能である。

- 耳垢はこまめに除去する。

- 鼻を強くかむことを禁じる。

- エレベーターの使用を勧める。

③ 鼻を強くかむことを禁じる。

鼓室形成術は、鼓膜の奥にある鼓室(中耳)の疾患により音の伝わりが悪化している状態を改善する手術である。術後は鼓室への圧力を避けるため、鼻を強くかまないようにする。

×① 水泳は可能である。

術後は耳に水が入らないように、水泳を行わない、耳栓を使用して洗髪するなどに留意する。

×② 耳垢はこまめに除去する。

術後は、鼓膜への患者自身による接触・損傷を避けるため、耳垢の除去は通院時に行うなどに留意する。

×④ エレベーターの使用を勧める。

術後は気圧変化による鼓膜のずれを避けるため、飛行機やエレベーターの利用を控える。

▶午後48

下腿の介達牽引を受けている患者が足背のしびれを訴えている。

看護師が確認すべき項目で優先度が高いのはどれか。

- 下肢の肢位

- 牽引の方向

- 重錘の重さ

- 弾性包帯のずれ

① 下肢の肢位

介達牽引とは、骨に直接牽引力を加えず、皮膚や筋肉を介して骨を牽引する牽引療法で、骨折や脱臼、関節炎、脊椎疾患の患者などに用いる。下肢の介達牽引では、正しい肢位が保たれていない場合に足背のしびれをもたらす腓骨神経麻痺が生じやすく、下肢の肢位の確認を優先する。

▶午後49

前立腺癌について正しいのはどれか。

- 肺転移の頻度は低い。

- 血清PSA値が高値となる。

- 患者の多くは60歳未満である。

- テストステロン補充療法が行われる。

② 血清PSA値が高値となる。

PSA検査は前立腺癌を早期に発見することに適した腫瘍マーカー検査で、正常値は4ng/mL以下であり、PSA値が100ng/mL以上の急激な上昇では前立腺癌が強く疑われる。

×① 肺転移の頻度は低い。

前立腺癌では骨や肺への転移が多くみられる。

×③ 患者の多くは60歳未満である。

例えば令和2年(2020年)の前立腺癌の推計入院患者数では、60歳未満が約100人、60歳以上が約14,800人となっている。

×④ テストステロン補充療法が行われる。

前立腺癌の原因として男性ホルモン(アンドロゲン、テストステロン)が関与しており、その分泌を抑制するホルモン療法(内分泌療法)が行われる。

▶午後50

乳癌の患者に対する抗エストロゲン薬の副作用はどれか。

- 低血糖

- ほてり

- 肺線維症

- 末梢神経障害

② ほてり

乳癌は女性ホルモンであるエストロゲンによって増殖するため、治療にはエストロゲンの作用を抑制する抗エストロゲン薬を使用する。エストロゲンの減少により生じる更年期障害と同様に、副作用としてほてりや発汗などの症状がみられる。

▶午後51

高齢者が術後に呼吸器合併症を発症しやすい理由はどれか。

- 1秒率の減少

- 残気量の減少

- 嚥下反射の亢進

- 気道の線毛運動の亢進

① 1秒率の減少

加齢による呼吸機能の変化として、「肺活量の減少」「1秒率の減少」「残気量の増加」など深呼吸の制限や、「嚥下反射の低下(閾値の上昇)」「気道の線毛運動の低下」による喀痰排出の制限があり、呼吸器合併症の発症リスクを高める。

▶午後52

加齢に伴う高齢者の循環器系の変化で正しいのはどれか。

- 運動時の心拍出量が増大する。

- 拡張期血圧が上昇する。

- 心室壁が厚くなる。

- 脈圧が狭小化する。

③ 心室壁が厚くなる。

老年期では、大動脈の硬化による収縮期血圧の上昇、拡張期血圧の低下を特徴とし、さらに心臓の筋肉の繊維化が進む結果、心臓の壁が厚くなる(肥厚)。

▶午後53

結晶性知能はどれか。

- よく利用するスーパーマーケットから自宅までの近道を考える。

- パソコン教室で操作方法を覚える。

- 携帯電話に電話番号を登録する。

- 外国語の単語を暗記する。

① よく利用するスーパーマーケットから自宅までの近道を考える。

結晶性知能は長年の経験や教育、学習から獲得する知能で、20歳以降も上昇し、高齢になっても維持・安定している。一方、新しい情報や体験を覚えて保持する流動性知能は、10歳代後半から20歳代前半にピークを迎えた後は加齢とともに低下を続ける。

▶午後54改題

令和3年度(2021年度)「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査」の結果において、養護者による高齢者虐待に関する説明で正しいのはどれか。

- 夫による虐待が最も多い。

- 被虐待者の9割が女性である。

- 心理的虐待が全体の6割を占めている。

- 被虐待者の認知症高齢者の日常生活自立度判定基準はランクⅡが最も多い。

④ 被虐待者の認知症高齢者の日常生活自立度判定基準はランクⅡが最も多い。

被虐待者の認知症高齢者の日常生活自立度は、ランクⅡ(日常生活に多少の支障、困難さがあるが誰かが注意すれば自立できる状態)が36.1%と最も多い。

×① 夫による虐待が最も多い。

息子による虐待が38.9%で最も多くなっている。

×② 被虐待者の9割が女性である。

被虐待高齢者は女性が75.6%を占める。

×③ 心理的虐待が全体の6割を占めている。

虐待の種別では身体的虐待が67.3%と半数以上を占めている。

*第5編2章 6.高齢者福祉等 p252~254

▶午後55

退職した高齢者に就労機会を提供するのはどれか。

- シルバー人材センター

- 老人福祉センター

- 老人クラブ

- 自治会

① シルバー人材センター

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に定めるシルバー人材センター事業として、おおむね60歳以上の健康で就業意欲がある高年齢者を対象に、地域の日常生活に密着した仕事(清掃、除草、植栽のせん定など)を提供している。

*第5編2章 6.高齢者福祉等 p252~254

▶午後56

高齢者に経口薬の薬効が強く現れる理由はどれか。

- 骨密度の低下

- 胃酸分泌の減少

- 消化管運動の低下

- 血清アルブミンの減少

④ 血清アルブミンの減少

血液中のアルブミンは薬と結合し、その作用を緩やかにするため、老化による血清アルブミンの減少により薬効が強く表れる。このほか、高齢者では肝臓の代謝機能や腎臓の排泄機能が低下することによっても薬効が強く現れる。

▶午後57

新生児や乳児が胎児期に母体から受け取った抗体は次のどれか。

- IgA

- IgD

- IgG

- IgM

③ IgG

IgGは胎児期に胎盤を通じて母体から受け取る。なお、①IgAは母乳(特に初乳)に豊富に含まれる。

▶午後58

第二次性徴で正しいのはどれか。

- 女児は乳房の発育から始まる。

- 発現は男児が女児よりも早い。

- 初経の開始後に、第二次発育急進が起こる。

- 精通は11歳の男児のほとんどに認められる。

① 女児は乳房の発育から始まる。

第二次性徴は、女児では乳房発育、陰毛発生、初経(初めての月経)の順に進行する。

×② 発現は男児が女児よりも早い。

女児のほうが発現が早く、女児では11歳ころ、男児では13歳ころに最大成長速度に達するとされる。

×③ 初経の開始後に、第二次発育急進が起こる。

初経の発来は10~14歳ころで、初経開始前の9歳前後から身長等の発育が加速する第二次発育急進が起こる。

×④ 精通は11歳の男児のほとんどに認められる。

第二次性徴では男子で精通(初めての射精)がみられ、中学3年生ころには半数以上が経験するとされる。

▶午後59

学童期の肥満で正しいのはどれか。

- Kaup〈カウプ〉指数で評価する。

- 症候性の肥満がほとんどを占める。

- 食事では蛋白質の摂取制限を行う。

- 成人期の生活習慣病のリスク因子である。

④ 成人期の生活習慣病のリスク因子である。

学童期の肥満は成人期の肥満に移行しやすく、生活習慣病のリスク因子となる。

×① Kaup〈カウプ〉指数で評価する。

肥満度を評価する指数として、主に乳幼児に用いるカウプ指数「体重(g)÷身長(cm)2×10」、学童期に用いるローレル指数「体重(g)÷身長(cm)3×104」、成人に用いるBMI「体重(kg)÷身長(m)2」がある。

×② 症候性の肥満がほとんどを占める。

症候性肥満は他の疾患の症状による肥満であるが、学童期の肥満は過食、運動不足等による無症候性肥満が大半を占める。

×③ 食事では蛋白質の摂取制限を行う。

肥満を防止するために脂質の過剰摂取を控える。

*第10編1章 4.学齢期の健康状況 p366~368

▶午後60

生後11か月の男児。ある日の朝、自宅でボタン型電池を飲み込んだ疑いがあり、その日の午前中に外来を受診した。胸部エックス線撮影によって、ボタン型電池が食道下部にあることが確認された。

行われる処置で適切なのはどれか。

- 背部の叩打

- 緩下薬の使用

- 催吐薬の使用

- 緊急摘出術の実施

④ 緊急摘出術の実施

誤飲したボタン型電池は、食道や気管の粘膜に接触して、短時間のうちに化学熱傷を起こす危険がある。食道下部にある異物は①~③の処置では除去できないため、直ちに緊急摘出術を実施することが適切である。

▶午後61

正常な成長・発達をしている子どもの情緒の分化で、生後6か月ころからみられるのはどれか。

- 恐れ

- 嫉妬

- 喜び

- 恥ずかしさ

① 恐れ

ブリッジズは子どもの情緒の発達において、新生児の興奮が、快と不快に分化し、さらに発達段階ごとに分化していく様子を図示している。初めの6か月ころまでには不快から怒り、嫌悪、恐れが分化する。

▶午後62

性周期とホルモンについて正しいのはどれか。

- 増殖期は基礎体温が上昇する。

- プロラクチンによって排卵が起こる。

- プロゲステロンは子宮内膜の増殖を促進する。

- 排卵直前に黄体形成ホルモン〈LH〉値が高くなる。

④ 排卵直前に黄体形成ホルモン〈LH〉値が高くなる。

×① 増殖期は基礎体温が上昇する。

排卵前の増殖期は基礎体温が低下し、排卵後の分泌期に上昇する。

×② プロラクチンによって排卵が起こる。

○④ 排卵直前に黄体形成ホルモン〈LH〉値が高くなる。

排卵は下垂体から分泌される黄体形成ホルモン〈LH〉によって起こる。なお、プロラクチンも下垂体から分泌され、分娩後の授乳刺激により乳汁産生を促進する。

×③ プロゲステロンは子宮内膜の増殖を促進する。

プロゲステロン(黄体ホルモン)は排卵後の分泌期に増加し、排卵された卵子が着床しやすくなるよう、子宮内膜の安定など妊娠の準備を行う。子宮内膜の増殖を促進するのはエストロゲン(卵胞ホルモン)である。

▶午後63

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律〈DV防止法〉について正しいのはどれか。

- 配偶者暴力相談支援センターは被害者の保護命令を出すことができる。

- 配偶者には事実上婚姻関係と同様の事情にある者が含まれる。

- 配偶者からの暴力を発見したときは、保健所へ通報する。

- 加害者の矯正が法の目的に含まれる。

② 配偶者には事実上婚姻関係と同様の事情にある者が含まれる。

DV防止法の配偶者には、男性・女性の別を問わず、婚姻の届出をしていない事実婚、離婚後(事実上離婚したと同様の事情に入ることを含む)、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力も含む。

×① 配偶者暴力相談支援センターは被害者の保護命令を出すことができる。

配偶者暴力相談支援センターは、通報などを受けて相談や自立支援、一時保護などを行う。加害者に対する被害者への接近禁止命令や退去命令などの保護命令は裁判所が行う。

×③ 配偶者からの暴力を発見したときは、保健所へ通報する。

配偶者からの暴力を受けている者を発見した者は、配偶者暴力相談支援センターまたは警察官に通報するよう努めなければならない。

×④ 加害者の矯正が法の目的に含まれる。

DV防止法の目的は法律名の通りで加害者の矯正は含まれない。

*第5編2章 4.児童家庭福祉 p247~250

▶午後64

Aさん(32歳、初産婦)は前置胎盤のため妊娠37週0日の午前10時から帝王切開術を受ける予定である。

手術前日の看護師の対応で適切なのはどれか。

- 浣腸を行う。

- 夕食が禁食となっているか確認する。

- 輸血の準備ができているか確認する。

- 下肢に間欠的空気圧迫装置を装着する。

③ 輸血の準備ができているか確認する。

胎盤が内子宮口を覆っている状態を前置胎盤といい、帝王切開での分娩となり大量出血のリスクを伴う。分娩前には輸血体制の確保・確認を行い、分娩時に産科危機的出血が起きた場合、直ちに輸血を行えるようにする。

▶午後65

新生児の呼吸の生理的特徴で適切なのはどれか。

- 成人に比べて肺のガス交換面積が大きい。

- 周期性呼吸がみられる。

- 胸式呼吸が主である。

- 口呼吸が主である。

② 周期性呼吸がみられる。

周期性呼吸は正常な呼吸と短い無呼吸が交互に繰り返されるもので、新生児の呼吸にみられる。

×① 成人に比べて肺のガス交換面積が大きい。

新生児の肺のガス交換面積は小さいため1回換気量が少なく、その代わりに呼吸数が多い(40~60回)。

×③ 胸式呼吸が主である。

×④ 口呼吸が主である。

新生児期は鼻で呼吸し、横隔膜を上下に動かす腹式呼吸が中心である。

▶午後66

長期に大量飲酒をした後で、急に断酒した際にみられるのはどれか。

- 病的酩酊

- 振戦せん妄

- アルコール性認知症

- Korsakoff〈コルサコフ〉症候群

② 振戦せん妄

振戦せん妄は、長期間の飲酒歴のある重度のアルコール依存症者が飲酒を中断または減量した際に生じる離脱症状の一つで、著明な自律神経機能亢進や幻覚などの症状がみられる。

×① 病的酩酊

病的酩酊は、アルコールの摂取により意識障害が生じた状態をいう。

×③ アルコール性認知症

アルコール性認知症は、長期間のアルコールの多量摂取を原因とした認知症をいう。

×④ Korsakoff〈コルサコフ〉症候群

コルサコフ症候群は、アルコールの摂取により記憶障害症状が生じた状態をいう。

*第3編2章 4.精神保健 p113~119

▶午後67

母親がAさん(27歳、統合失調症)に対して「親に甘えてはいけない」と言いながら、過度にAさんの世話をすることで、Aさんが混乱していた。

この親子関係を示すのはどれか。

- 共依存

- 同一視

- ネグレクト

- 二重拘束〈ダブルバインド〉

④ 二重拘束〈ダブルバインド〉

二重拘束〈ダブルバインド〉は、相反する二つのメッセージ(言語的・非言語的)が同時に発せられることにより、受け手が精神的なストレスを抱えるコミュニケーションをいい、家庭や学校、病院、職場などの対人関係でしばしば生じる。

×① 共依存

共依存は、特定の相手と依存し合い、関係を増強する状態をいう。

×② 同一視

同一視とは、耐えがたい感情や欲求に対して、自分を他者に重ね合わせて、他者の状況を自分のことのように感じる防衛機制の一つである。

×③ ネグレクト

ネグレクトとは無視や怠慢をいい、親子関係においては育児放棄など児童虐待の一つの類型である。

▶午後68

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉において、精神科病院で隔離中の患者に対し、治療上で必要な場合に制限できるのはどれか。

- 家族との面会

- 患者からの信書の発信

- 患者からの退院の請求

- 人権擁護に関する行政機関の職員との電話

① 家族との面会

精神保健指定医の判断による隔離や身体的拘束などの行動制限がある場合でも、信書の発受(②)、行政機関の職員や代理人である弁護士との電話・面会(④)、退院請求や処遇改善請求(③)は制限できない。

*第3編2章 4.精神保健 p113~119

▶午後69

感染徴候のない在宅療養者に対する床上での排便の援助において、訪問看護師が行う感染対策で適切なのはどれか。

- 援助時には使い捨てのエプロンを着用する。

- 使用済みのオムツは感染性廃棄物として処分する。

- 使用済みの寝衣は次亜塩素酸ナトリウム液に浸す。

- 陰部洗浄で使用したボトルの洗浄に中性洗剤は用いない。

① 援助時には使い捨てのエプロンを着用する。

排泄ケア時には、標準的な感染予防策(スタンダードプリコーション)として手袋やマスク、ゴーグル、エプロン、ガウンなどの個人防護具を着用し、排泄物の処理後は汚染面に触れないように外す。

▶午後70

Aさん(85歳、女性)は1人暮らし。うっ血性心不全で臥床して過ごすことが多い。訪問看護師が訪問すると、Aさんは体温37.6℃、口唇の乾燥はなく、体熱感はあるが手足が冷えると言って羽毛布団を肩まで掛けている。室温30℃、湿度65%、外気温は32℃、冷房設備はあるが使っていない。

このときの訪問看護師の対応で適切なのはどれか。

- 羽毛布団を取り除く。

- 冷房設備で室温を調整する。

- 頓用の解熱薬を服用してもらう。

- 直ちに経口補水液を飲むよう促す。

② 冷房設備で室温を調整する。

体温が37.6℃であり、室温30℃、湿度65%といずれもやや高いため、まずは冷房設備で調整する。なお、脱水の徴候である口唇の乾燥はないため、④直ちに水分摂取を行うものではない。

▶午後71

Aさん(68歳、男性)は妻(68歳)と2人暮らし。膀胱癌で尿路ストーマを造設している。Aさんはストーマ装具の交換に慣れてきたため、妻と日帰りで近くの温泉地を旅行する計画を立てており、外来看護師に助言を求めた。

外来看護師がAさんに助言する内容で適切なのはどれか。

- 装具の交換に必要な物品一式を2回分持参する。

- 旅行中の水分摂取は1日1,000mL以内に控える。

- 他の入浴客がいなければ装具を外して入浴できる。

- オストメイト対応のトイレがなければ旅行先を変更する。

① 装具の交換に必要な物品一式を2回分持参する。

尿路ストーマは尿管の一部を体外に出した開口部をいい、尿を集めるための袋(ストーマ装具)を装着・適宜交換する必要がある。日帰り旅行時には、その日に帰ってこられなくなるなど万が一の場合に備えて、交換に必要な物品一式とその予備を持参することは適切である。

×② 旅行中の水分摂取は1日1,000mL以内に控える。

尿路感染等を防ぐため、水分摂取を控える必要はない。

×③ 他の入浴客がいなければ装具を外して入浴できる。

常に尿は排出されるため入浴時も装着する。

×④ オストメイト対応のトイレがなければ旅行先を変更する。

ストーマを造設した人(オストメイト)に対応したトイレの利便性は高いが、通常のトイレを利用できないものではなく、その有無で旅行先を変更する必要はない。

▶午後72

Aさん(76歳、女性)は1人暮らし。脳血管疾患で右半身麻痺があり、障害高齢者の日常生活自立度判定基準はB-2である。週に2回の訪問看護を利用している。食事の準備と介助および食後の口腔ケアのため訪問介護を利用することになった。訪問介護の担当者は、Aさんのケアについて訪問看護師に助言を求めた。

訪問看護師が訪問介護の担当者に助言する内容で正しいのはどれか。

- 健側に頸部を回旋させ食事の介助をする。

- 野菜は繊維に対し垂直に切って調理する。

- 歯肉出血がみられたら口腔ケアは中止する。

- 食事中はAさんの好きなテレビ番組を見せる。

② 野菜は繊維に対し垂直に切って調理する。

脳血管疾患による片麻痺により嚥下機能の低下がみられる場合がある。繊維のある野菜は垂直に切って繊維を短くすることで嚥下しやすくなり適切である。

×① 健側に頸部を回旋させ食事の介助をする。

頸部を回旋させると嚥下しづらいため、患者は正面を向き、介助者は健側に座って口の中央へ食物を運ぶ。

×③ 歯肉出血がみられたら口腔ケアは中止する。

出血がみられた場合でも歯垢を除去し、柔らかい歯ブラシや指で歯肉をマッサージするなど、適切な口腔ケアがより必要である。

×④ 食事中はAさんの好きなテレビ番組を見せる。

誤嚥を防ぐために、摂食・嚥下に集中する必要がある。

▶午後73

機能別看護方式の説明で正しいのはどれか。

- 勤務帯ごとに各看護師が担当する患者を決めて受け持つ。

- 内容別に分類した看護業務を複数の看護師が分担して実施する。

- 1人の看護師が1人の患者を入院から退院まで継続して受け持つ。

- 患者を複数のグループに分け、各グループを専属の看護師チームが受け持つ。

② 内容別に分類した看護業務を複数の看護師が分担して実施する。

③はプライマリナーシング、④は(固定)チームナーシングの説明である。

*第4編1章 4.4〕看護職員等 p202~206

▶午後74

看護におけるクリニカルラダーについて正しいのはどれか。

- 病院に導入が義務付けられている。

- ワーク・ライフ・バランスを目指すものである。

- 臨床実践に必要な能力が段階的に表現されている。

- 全国の病院で共通のクリニカルラダーが使用されている。

③ 臨床実践に必要な能力が段階的に表現されている。

看護師のクリニカルラダー(日本看護協会版)は看護師の能力開発・評価のシステムで、「クリニカル」は看護実践を、「ラダー」ははしごを意味し、臨床レベルでの看護師の看護実践能力を段階的に表している。

*第4編1章 4.4〕看護職員等 p202~206

▶午後75

災害拠点病院の説明で正しいのはどれか。

- 国が指定する。

- 災害発生時に指定される。

- 広域搬送の体制を備えている。

- 地域災害拠点病院は各都道府県に1か所設置される。

③ 広域搬送の体制を備えている。

災害拠点病院は、広域災害時にドクターヘリ等による重症患者の受け入れや治療を行い、被災地へ医療チーム〈DMAT〉を派遣する体制を備えている。

×① 国が指定する。

×② 災害発生時に指定される。

災害拠点病院は都道府県が平時において指定する。

×④ 地域災害拠点病院は各都道府県に1か所設置される。

原則として地域災害拠点病院を二次医療圏ごとに1か所、基幹災害拠点病院を都道府県ごとに1か所整備することとされる。

*第4編1章 3.6〕災害時医療 p181~182

▶午後76

平成27年(2015年)時点での世界の三大感染症に入るのはどれか。

- ポリオ〈急性灰白髄炎〉

- マラリア

- 天然痘

- 麻疹

② マラリア

三大感染症は、「HIV/エイズ」「結核」「マラリア」とされ、その感染力や対策費用の負担の大きさから、世界各国が協力して対策を進めなければならない問題である。

*第3編3章 3.7〕マラリア p141

▶午後77

肩峰があるのはどれか。

- 鎖骨

- 胸骨柄

- 肩甲棘

- 上腕骨

- 烏口突起

③ 肩甲棘

肩峰は、肩甲棘の外側先端の突起部分を指す。

▶午後78

股関節を屈曲させるのはどれか。

- 大腿二頭筋

- 大殿筋

- 中殿筋

- 小殿筋

- 腸腰筋

⑤ 腸腰筋

股関節の動きとして、股関節を起点に足を前に出す「屈曲」と後ろに下げる「伸展」、足を外側に開く「外転」と内側に閉じる「内転」、外側にひねる「外旋」と内側にひねる「内旋」がある。そのうち腸腰筋は股関節を屈曲させる。

▶午後79

採血時に操作を誤ったため溶血し、採血管内の血漿が暗赤色になってしまった。

この血漿の電解質濃度を測定したときに、本来の値よりも高くなるのはどれか。

- 塩化物イオン

- 重炭酸イオン

- カリウムイオン

- カルシウムイオン

- ナトリウムイオン

③ カリウムイオン

生体内のカリウムはほとんどが赤血球内に含まれており、赤血球の膜が破れてヘモグロビンが漏れ出す溶血により、血漿中のカリウムイオンの濃度は本来の値よりも高くなる。

▶午後80

糸球体濾過量の推定に用いられる生体内物質はどれか。

- 尿素

- イヌリン

- ビリルビン

- クレアチニン

- パラアミノ馬尿酸

④ クレアチニン

糸球体濾過量〈GFR〉は腎機能の評価に用いられ、その推定には血清クレアチニン値が用いられる。

▶午後81

疾病の内因となるのはどれか。

- 免疫複合体

- 栄養素

- 温度

- 細菌

- 薬物

① 免疫複合体

疾病の原因を病因といい、病因は大きくわけて、遺伝や免疫など身体それ自身が持つ病気にかかりやすい性状が関与する内因〈宿主要因〉と、外部から身体に侵入して作用する栄養的(②)・物理的(③)・化学的(⑤)・生物学的(④)な外因〈環境要因〉がある。

▶午後82

舌癌について正しいのはどれか。

- 癌全体に対する発症頻度は約10%である。

- 発症年齢は20歳代が多い。

- 好発部位は舌尖である。

- 浸潤は起こさない。

- 扁平上皮癌が多い。

⑤ 扁平上皮癌が多い。

舌癌の多くは、舌の表面を覆う扁平上皮細胞から発生する。

×① 癌全体に対する発症頻度は約10%である。

癌全体に対する発症頻度は1%弱である。

×② 発症年齢は20歳代が多い。

発症年齢は60歳代が多い。

×③ 好発部位は舌尖である。

舌の両脇に好発する。

×④ 浸潤は起こさない。

舌癌は進行に伴い、周囲の組織にしみ出すように広がる浸潤を起こす。

▶午後83

Alzheimer〈アルツハイマー〉病で正しいのはどれか。

- 基礎疾患として高血圧症が多い。

- アミロイドβタンパクが蓄積する。

- 初期には記銘力障害はみられない。

- MRI所見では前頭葉の萎縮が特徴的である。

- 脳血流シンチグラフィ所見では頭頂葉の血流増加がある。

② アミロイドβタンパクが蓄積する。

アルツハイマー病は、脳神経が変性して脳の一部が萎縮するアルツハイマー型認知症で、アミロイドβタンパクの蓄積がみられる。

×① 基礎疾患として高血圧症が多い。

高血圧症が基礎疾患となるものは血管性認知症である。

×③ 初期には記銘力障害はみられない。

発症初期には記憶障害や実行機能障害がみられる。

×④ MRI所見では前頭葉の萎縮が特徴的である。

前頭葉や側頭葉の萎縮は、前頭側頭型認知症の特徴である。

×⑤ 脳血流シンチグラフィ所見では頭頂葉の血流増加がある。

アルツハイマー型認知症では、頭頂葉の血流低下がみられる。

▶午後84

食物の嚥下において喉頭蓋が喉頭口を閉鎖する時期はどれか。

- 先行期

- 準備期

- 口腔期

- 咽頭期

- 食道期

④ 咽頭期

摂食・嚥下は、「認知期」「準備期」「口腔期」「咽頭期」「食道期」の段階を経る。咽頭期は嚥下反射に当たり、喉頭蓋が喉頭口(気管の入り口)を閉鎖することで誤嚥を防ぎ、食物が食道に運ばれる。

▶午後85

放射性同位元素を用いるのはどれか。

- 脳血管造影

- 膀胱鏡検査

- 頭部CT検査

- 腹部超音波検査

- 骨シンチグラフィ

⑤ 骨シンチグラフィ

放射性同位元素(ラジオアイソトープ:RI)を用いた放射性医薬品を体内に投与し、特定の組織や臓器に集積したRIを撮影することで、良性・悪性の鑑別、病理の決定、治療効果の判定などを行うRI検査(シンチグラフィ)が普及している。骨シンチグラフィでは、骨折、骨腫瘍、骨転移の有無などを画像化することができる。

*第4編1章 3.14〕放射線利用 p189~191

▶午後86

地域包括支援センターの目的を定める法律はどれか。

- 介護保険法

- 健康増進法

- 社会福祉法

- 地域保健法

- 老人福祉法

① 介護保険法

介護保険法に定められる地域包括支援センターは、住民の健康の保持と生活の安定のために必要な援助を行うもので、市町村に設置される。

*第5編1章 2.6〕地域包括ケアシステム p238

▶午後87

動脈硬化症の粥腫形成に関与するのはどれか。2つ選べ。

- Langerhans〈ランゲルハンス〉細胞

- メサンギウム細胞

- 血管内皮細胞

- 肥満細胞

- 泡沫細胞

③ 血管内皮細胞

⑤ 泡沫細胞

動脈硬化症で形成される粥腫(プラーク)は、血液と接する血管内皮細胞の障害、LDLコレステロールの蓄積と酸化、酸化LDLを免疫システムであるマクロファージが貪食して変化した泡沫細胞が関与する。

▶午後88

予防接種に生ワクチンが使用される疾患はどれか。2つ選べ。

- ジフテリア

- 日本脳炎

- 破傷風

- 結核

- 麻疹

④ 結核

⑤ 麻疹

定期予防接種で生ワクチンが使用される疾患は、結核、麻疹、風疹、水痘、ロタウイルスとなっている。

*第3編3章 4.予防接種 p144~150

▶午後89

修正型電気けいれん療法について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 磁気を用いる。

- 局所麻酔下で行う。

- 筋弛緩薬を用いる。

- 発生頻度の高い有害事象は骨折である。

- 薬物治療抵抗性のうつ病は適応になる。

③ 筋弛緩薬を用いる。

⑤ 薬物治療抵抗性のうつ病は適応になる。

電気けいれん療法は重度の統合失調症やうつ病などの患者に対して、脳に短時間の電気刺激を与えて精神症状の緩和を図るものである。現在では、全身麻酔薬や筋弛緩薬により身体への負担を減らした修正型電気けいれん療法が行われている。

▶午後90

出生体重3,100gの新生児。日齢3の体重は3,000gである。

このときの体重減少率を求めよ。

ただし、小数点以下第2位を四捨五入すること。

解答 [①].[②]%

① 3

② 2

減少率(%)は、減少量÷減少前の値×100で求められる。本問では(3,100-3,000)÷3,100×100となり、3.225…を四捨五入して3.2である。

第111回看護師国家試験・状況設定問題

▶次の文を読み91〜93の問いに答えよ。

Aさん(60歳、男性、会社員)は息子2人が独立して遠方で暮らしており、2年前に妻と死別して以来、1人暮らし。直腸癌と診断され、腹会陰式直腸切断術、人工肛門造設術を行うと外来で説明を受けた。Aさんは看護師に対して「人工肛門を作ると聞いています。便が出てくる場所がどこなのかよくわからなくてイメージできない」と話した。

▶午前91

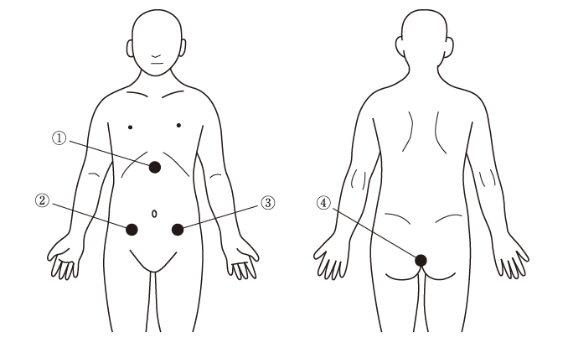

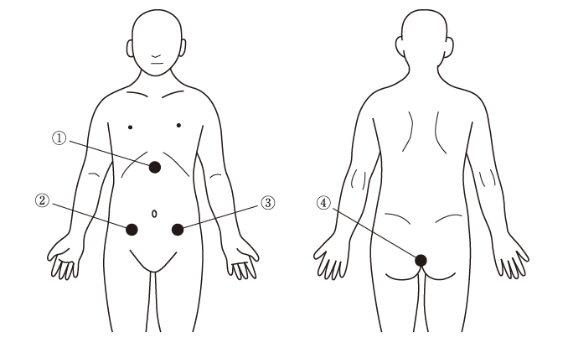

人体の前面と背面を図に示す。

Aさんの人工肛門が造設される位置はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

③ ③

人工肛門(ストーマ)は、直腸癌による直腸切除を行った際に腸管を腹部の皮膚から出して固定した便の出口で、③のS状結腸(直腸につながる結腸の末端)の位置に作られる。

▶午前92

Aさんの手術は予定通り終了した。

術後1日、会陰部から挿入されたドレーンからは、淡血性の排液が10mL/時で流出していた。バイタルサインが安定していることを確認した後、Fowler〈ファウラー〉位にして15分が経過したところで、Aさんからナースコールがあった。看護師が訪室すると「おしりが濡れているような気がする」と言う。確認すると、会陰部のガーゼに淡血性の浸出液を認めた。

Aさんへの対応で最も優先度が高いのはどれか。

- Fowler〈ファウラー〉位から仰臥位にする。

- ドレーンの屈曲を確認する。

- 排液バッグを交換する。

- 会陰部を消毒する。

② ドレーンの屈曲を確認する。

会陰部からドレーン(管)を挿入して溜まった体液の排出を行っているが、会陰部のガーゼに同様の排液が漏れ出している。ファウラー位への体位変換の際にドレーンが屈曲し、閉塞を起こしたおそれがあるため、優先して確認を行う。

▶午前93

術後10日、Aさんは退院日が決まり、「落ち着いたら仕事に復帰します。1人暮らしなので、自分で人工肛門を管理しないといけないですね」と述べた。

Aさんの退院に際し、人工肛門の管理に関する看護師の指導で正しいのはどれか。

- 「面板は1日2回交換してください」

- 「装具の交換は滅菌手袋を使用してください」

- 「面板除去部の皮膚はお湯で洗浄してください」

- 「定期的に人工肛門の大きさを確認してください」

④ 「定期的に人工肛門の大きさを確認してください」

人工肛門は時間の経過とともに徐々に小さくなる。便を集めるストーマ装具の穴は人工肛門よりも大きい必要があるが、大きすぎると排泄物が皮膚に触れて皮膚障害を起こすおそれがあるため、定期的に人工肛門の大きさを確認する。

×① 「面板は1日2回交換してください」

皮膚保護剤の状態を見ながら適切な時期に面板を交換する。

×② 「装具の交換は滅菌手袋を使用してください」

無菌状態ではないストーマの装具交換に当たっては、滅菌手袋の装着など無菌操作は不要である。

×③ 「面板除去部の皮膚はお湯で洗浄してください」

刺激の少ない微温湯(ぬるま湯)で洗浄する。

▶次の文を読み94〜96の問いに答えよ。

Aさん(50歳、男性、会社員)は妻と高校生の息子との3人暮らし。仕事を生きがいに働き続けていた。慢性腎不全のため透析治療が必要になったが、本人の希望で連続携行式腹膜灌流法〈CAPD〉を導入することになり入院した。Aさんはこれからの生活がどのようになるのかを看護師に質問した。

▶午前94

Aさんに対する説明として正しいのはどれか。

- 「食事療法が必要です」

- 「通院は週に2、3回必要です」

- 「宿泊を伴う旅行はできません」

- 「カテーテル挿入術後の翌日から入浴できます」

① 「食事療法が必要です」

慢性腎不全の進行に対する腎代替療法(人工透析)として、血管を穿刺して血液を透析器(ダイアライザー)で浄化する血液透析と、腹腔内に透析液を入れて老廃物や水分を除去する腹膜透析があり、連続携行式腹膜灌流法〈CAPD〉は腹膜透析である。人工透析患者では低カルシウム血症や高リン血症が生じやすいため、食事療法でその補充・制限を必要とする。

×② 「通院は週に2、3回必要です」

血液透析は週に3回程度の通院を必要とするが、腹膜透析は毎日在宅で行うことができ、月に1、2回程度の外来通院を行う。

×③ 「宿泊を伴う旅行はできません」

腹膜透析では透析液や器材、排液用バッグなどの準備をしっかりと行った上で宿泊を伴う旅行ができる。なお、血液透析でも主治医との相談の上、旅行先の透析施設などを確保することで旅行できる。

×④ 「カテーテル挿入術後の翌日から入浴できます」

感染予防のため術後2~3か月は入浴を控える。

▶午前95

Aさんはできるだけ早い職場復帰を望んでおり、入院中はCAPDの操作に熱心に取り組んでいた。退院後、CAPDを1日4回(0時、4時、12時、18時)行うことになった。

Aさんが会社の昼休みにCAPDを行うために必要な設備はどれか。2つ選べ。

- 透析液を保管する冷蔵庫

- 透析液を温める電子レンジ

- 透析液の交換時に使用する個室

- CAPDの物品を保管する専用棚

- 透析液の貯留中に使用するベッド

③ 透析液の交換時に使用する個室

④ CAPDの物品を保管する専用棚

CAPDでは1日に3~5回の透析液交換(バッグ交換)を行う必要があり、職場復帰に向けて周囲の理解の下、適切な保管・環境整備を行う。

×① 透析液を保管する冷蔵庫

透析液は冷蔵庫で保管する必要はなく、室温保存する。

×② 透析液を温める電子レンジ

体温程度に温めて使用するが、電子レンジで温めると破損や成分変性のおそれがあるため使用しない。

×⑤ 透析液の貯留中に使用するベッド

CAPDは座った状態で行うことができるため、ベッドの設備は不要である。

▶午前96

Aさんは「主治医からCAPDの合併症に腹膜炎があると聞きました。腹膜炎に早く気付くにはどうすればよいですか」と看護師に質問した。

Aさんに指導する観察項目はどれか。2つ選べ。

- 腹痛

- 体重の増加

- 腹部の張り

- 下肢のむくみ

- 透析液の排液のにごり

① 腹痛

⑤ 透析液の排液のにごり

腹膜炎は腹膜透析の合併症であり、多くは腹痛や排液の濁りを伴う。このほか、腹壁を垂直に押して素早く離した際に痛み(反跳痛)を感じるブルンベルグ徴候がある場合、腹膜炎が考えられる。

▶次の文を読み97〜99の問いに答えよ。

Aさん(70歳、女性)は1人暮らし。夫とは1年前に死別した。近くの診療所で高血圧症と心不全と診断され、内服治療をしていた。月1回は診療所で内服薬の処方と食事指導や体重測定などの生活指導を受けていたが、時々薬を飲んだことを忘れてしまうことがあった。日常生活は自立しており、認知機能は問題ない。週2日、事務職のパートとして働いており、電車を使って通勤していた。息子(42歳)と娘(37歳)は仕事のため遠方に住んでいる。1か月前からAさんは家事や外出するときに軽い息切れを感じるようになり、2、3日前からは咳と痰が出るようになった。両足のむくみが出てきたため、診療所から自宅近くの病院を紹介され外来受診した。

身体所見:意識は清明。身長159cm、体重61.3kg。体温37.1℃、呼吸数21/分、脈拍95/分、不整、血圧164/96mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉92%(room air)。

両下肢に軽度の浮腫を認めた。

▶午前97

外来看護師がAさんに対して優先して確認するのはどれか。

- 通院の方法

- 最近の体重の増減

- パートの仕事内容

- 自宅での1日の過ごし方

② 最近の体重の増減

うっ血性心不全の初期症状である下肢の浮腫が認められ、同様の症状として体重の増加が生じていると考えられる。

▶午前98

診察の結果、Aさんは心不全の悪化を認めたため入院することになり、個室を希望した。入院後、酸素マスクによる酸素療法や利尿薬による薬物療法、塩分制限などの食事療法が開始された。入院3日、夜勤の看護師から日勤の看護師への朝の申し送りで、昨晩のAさんは夜間全く眠っていないこと、「ここはどこですか」と繰り返し尋ねてきたこと、娘が学校から帰ってくるのを待っていると言って病室の入り口を気にしていたことが報告された。日勤の看護師は、Aさんの睡眠状況を改善する必要があると考え、Aさんへの対応について検討した。

看護師のAさんへの対応で適切なのはどれか。

- 終日、病室を明るくする。

- 日中眠っていたら覚醒を促す。

- 睡眠導入薬の使用を医師に相談する。

- 夜間覚醒している場合は、夜は眠るよう説得する。

② 日中眠っていたら覚醒を促す。

入院など環境の変化によるストレスで、見当識障害等を症状とするせん妄がみられ、特に夜間に不安感が強くなり不眠と重なって起こりやすい(夜間せん妄)。その予防的介入として、日中には離床して明るい部屋で活動し、夜は決まった時間に睡眠をとるなど生活リズム(概日リズム)を崩さないよう促すことが適切である。

▶午前99

入院後10日。入院治療により全身状態は改善し、夜間の睡眠もとれるようになったため、Aさんは退院することになった。Aさんは「入院していて体力が落ちてしまい、動くと疲れてしまう」と言っている。また、看護師に「医師から退院したら元の仕事はしてよいといわれました。これまでの生活を続けたいと思っています。また入院するのは嫌なので、今後の生活で気をつけることはありますか」と尋ねてきた。

このときの看護師の対応で適切なのはどれか。

- 「薬の管理はお薬カレンダーを使いましょう」

- 「通勤するときに駅の階段を使いましょう」

- 「水分は1日2,000mL摂りましょう」

- 「塩分を1日9g摂りましょう」

① 「薬の管理はお薬カレンダーを使いましょう」

「時々薬を飲んだことを忘れてしまうことがあった」ことから、セルフケアによる服薬管理として、お薬カレンダーを用いることは適切である。

×② 「通勤するときに駅の階段を使いましょう」

「家事や外出するときに軽い息切れを感じる」(労作時の息切れ)ことから、エレベーターなどを利用する。

×③ 「水分は1日2,000mL摂りましょう」

過度な水分摂取は心不全の悪化や浮腫につながるため控える。

×④ 「塩分を1日9g摂りましょう」

例えば健康日本21では食塩摂取量を8g以下、日本人の食事摂取基準(2020年版)では女性6.5g未満を目安としているほか、高血圧患者では6g未満が推奨される。

▶次の文を読み100〜102の問いに答えよ。

Aちゃん(生後24日、女児)は両親と3人暮らし。母親が母子健康手帳の便色カードを見て、Aちゃんの便色が気になったため、Aちゃんを連れて近所の小児科医院を受診した。Aちゃんは在胎39週、出生体重3,100g、出生時に異常はない。

現在、混合栄養で体重は3,700gである。体温37.2℃、呼吸数36/分、心拍数108/分、整、血圧78/44mmHg。眼球結膜に黄染を認める。

血液検査結果:Hb12.6g/dL、白血球7,800/μL、血小板21万/μL、プロトロンビン時間〈PT〉88%、総ビリルビン11.3mg/dL、直接ビリルビン9.5mg/dL、AST96U/L、ALT126U/L。

紹介先の病院で腹部超音波検査を実施した結果、Aちゃんは胆道閉鎖症の疑いがあり入院した。

▶午前100

Aちゃんの便として考えられるのはどれか。

- 褐色便

- 灰白色便

- タール便

- イチゴゼリー様便

② 灰白色便

胆道閉鎖症は新生児期から乳児期早期に発症する胆汁うっ滞疾患である。肝臓で作られる胆汁は、胆嚢で濃縮・貯留され、十二指腸に分泌されて脂肪を乳化することで、膵臓内のリパーゼ(脂肪分解酵素)の働きを助けるものであるが、その通り道である胆管が閉塞することで胆汁を腸管に排泄できず、胆汁の混じらない灰白色便が症状としてみられる。

▶午前101

Aちゃんは入院日に術中胆道造影検査で胆道閉鎖症と確定診断された。手術は無事に終了した。術後は絶食となり、腹腔ドレーンが挿入され、持続的点滴静脈内注射が行われている。母親は疾患や治療について理解している。術後3日、付き添っていた母親は看護師に「Aはおなかが空いて泣き止まないし、私はAを抱っこもできず、何もしてあげられません。つらいです」と涙を浮かべて話した。

看護師の母親への対応で、最も適切なのはどれか。

- 話しかけやおしゃぶりの活用など母親ができることを伝える。

- 早期発見だったのでAちゃんは早く退院できると説明する。

- 心療内科の受診を勧める。

- 患者家族会を紹介する。

① 話しかけやおしゃぶりの活用など母親ができることを伝える。

術後3日目の家族に対する精神的なケアとして、自分に何もできないと無力感を感じている母親に対し、まずは少しでもできることを提案することが適切である。

▶午前102

術後5日、Aちゃんは経口摂取が可能になり順調に経過している。医師から母親に、胆汁の排泄を促すために利胆薬の内服が重要であると説明があり、散剤が処方された。母親から看護師に「赤ちゃんに粉の薬をどうやって飲ませたらよいのでしょうか」と質問があった。看護師は散剤を( )に混ぜて飲ませることを説明した。

( )に入るのはどれか。

- 果汁

- 白湯

- 人工乳

- はちみつ

② 白湯

乳児への散剤の与薬時には、薬の苦味などを感じさせないよう、少量の水に溶かしてペースト状にし、舌先を避けて塗りつけて水や白湯などとともに飲ませることが望ましい。

×① 果汁

薬の吸収に影響を与えるため、果汁に混ぜることは適切でない。

×③ 人工乳

主食である人工乳(ミルク)に混ぜると、それ自体を嫌いになり成長を妨げるため避ける。

×④ はちみつ

乳児ボツリヌス症の原因となるおそれがあるはちみつを乳児に与えない。

▶次の文を読み103〜105の問いに答えよ。

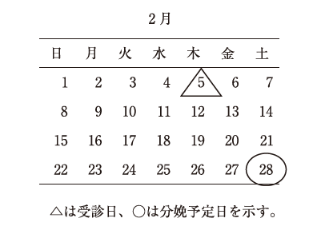

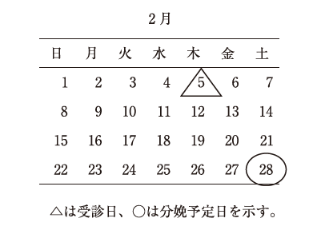

Aさん(30歳、初産婦)はX年2月5日に妊婦健康診査のために来院した。X年2月のカレンダーにAさんの受診日と分娩予定日を示す。

▶午前103

看護師は、医師からAさんの母子健康手帳に受診時の妊娠週数と日数を記入するよう依頼された。

Aさんの受診時の妊娠週数および日数で正しいのはどれか。

- 妊娠35週5日

- 妊娠35週6日

- 妊娠36週5日

- 妊娠36週6日

③ 妊娠36週5日

最終月経の初日を0日とした順調な分娩予定日は40週0日(280日)である。分娩予定日の2月28日を40週0日(280日)とすると、その3週間前の2月7日は37週0日に当たる。受診日の2月5日はその2日前なので、妊娠36週5日となる。

▶午前104

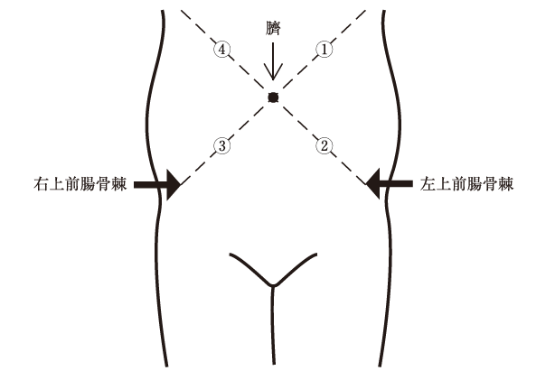

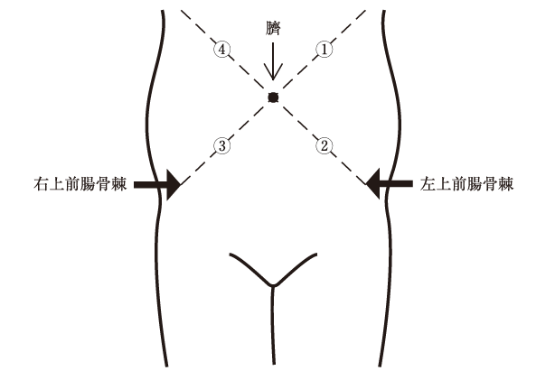

AさんにLeopold〈レオポルド〉触診法で触診を行ったところ、第2胎向で、子宮底付近にやや柔らかい球状の塊を、恥骨結合側に硬い球状のものを触れた。

腹部前面を図に示す。

Aさんの胎児心音聴取部位で適切なのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

③ ③

レオポルド触診法は、妊婦の腹部を触診することにより、胎児の位置や向きを確認するものである。第2胎向では児背が母体の右側にあり、「子宮底付近にやや柔らかい球状の塊」から頭位(縦位で頭が下)である。胎児心音は児背で聴取するため、第2頭位では③が聴取部位である。なお、①は第1骨盤位、②は第1頭位、④は第2骨盤位である。

▶午前105

Aさんは「自分の子どもが生まれて、どんなふうにあやすかな、とか、オムツを替えるかなと自分が子育てをしている場面を思い浮かべます」と笑顔で話している。看護師はAさんの様子をルービン,R.が示した母親役割獲得過程に当てはめてどの段階にあるかをアセスメントした。

Aさんのアセスメントで適切なのはどれか。

- 空想

- 模倣

- 取り込み

- ロールプレイ

① 空想

ルービンは、女性が母親としての役割を獲得する過程を、「模倣」「ロールプレイ(役割演技)」「空想」「取り込み-投影-拒絶」「悲嘆作業」の5段階で説明している。当問は子育て場面を空想している。

▶次の文を読み106〜108の問いに答えよ。

Aさん(34歳、初産婦)は順調な妊娠経過であった。妊娠40週5日の午前8時、10分毎の規則的な子宮収縮を主訴に来院し、医師の診察の結果、入院となった。入院時の胎児心拍数基線は130bpm、胎児の推定体重は3,300gであった。

▶午前106

入院時のAさんと胎児の状態で正しいのはどれか。

- 過期産である。

- 高年妊婦である。

- 胎児心拍数基線は正常である。

- 低出生体重児となる可能性が高い。

③ 胎児心拍数基線は正常である。

胎児心拍数基線(10分間の心拍数)が、110bpm未満(徐脈)と160bpm超(頻脈)の間を正常脈とする。130bpmは正常である。

×① 過期産である。

妊娠満22週0日~36週6日の出産を早期産、妊娠満37週0日~41週6日の出産を正期産、妊娠満42週0日以降の出産を過期産という。妊娠40週5日の出産は正期産である。

×② 高年妊婦である。

高年妊婦は出産時に35歳以上の妊婦をいう。34歳の出産なので当たらない。

×④ 低出生体重児となる可能性が高い。

低出生体重児は体重が2,500g未満の児をいう。胎児の推定体重は3,300gであるため当たらない。

▶午前107

午後0時、助産師が内診したところ、子宮口開大4cmであった。Aさんは陣痛発作時に腰痛を強く訴えている。Aさんの夫(37歳)は、夫婦で出産体験を共有したいと両親学級を受講しており、入院時からAさんに付き添っている。夫はAさんの陣痛発作時、心配そうにAさんの様子を見つめているが、陣痛間欠時にはうとうとしている。訪室した看護師に、夫から「妻が痛がっているのですが、どうすればよいでしょう」と質問があった。胎児心拍数基線は140bpmであった。

このときの看護師の夫への対応で最も適切なのはどれか。

- 別室での休憩を促す。

- 分娩経過について説明する。

- Aさんと病棟内を歩行するように促す。

- 産痛を緩和するためのマッサージの実施を促す。

④ 産痛を緩和するためのマッサージの実施を促す。

「出産体験を共有したい」希望を持っており、「陣痛間欠時にはうとうとしている」などの疲れはあるが、妻の産痛緩和や不安を和らげるため、夫ができることを提案することが適切である。

▶午前108

Aさんの分娩は順調に進行した。午後5時に破水し、午後6時には子宮口開大8cmとなった。「便が出そうです。もう、これ以上頑張れない」と陣痛発作時には全身に力が入っている。

このときの看護師の声かけで正しいのはどれか。

- 「リラックスするためにお風呂に入りましょう」

- 「赤ちゃんのために我慢しましょう」

- 「トイレに行って排便しましょう」

- 「息を吐いて力を抜きましょう」

④ 「息を吐いて力を抜きましょう」

分娩は順調に進行し、子宮口全開大(約10㎝)前の早期破水が起きている。陣痛発作時の努責(いきみ)が強くなっており、子宮口全開大になるまで、呼気を促しリラックスさせることが適切である。

▶次の文を読み109〜111の問いに答えよ。

Aさん(68歳、男性、自営業)は、妻(73歳)と2人暮らし。Aさんの就寝時刻は21時で、入眠後90分以上が経過した睡眠中に、大声で叫び、腕や足を振り回し暴れる行動が繰り返しみられたが、昼寝では夜間のような行動はみられない。日中、台所で子どもが遊んでいると言い、妻が台所を確認しても誰もいないことが何度かあった。心配になった妻がAさんとともに病院を受診し、Lewy〈レビー〉小体型認知症と診断された。

▶午前109

Aさんに出現している睡眠障害はどれか。

- ナルコレプシー

- レム睡眠行動障害

- 睡眠時無呼吸症候群

- 睡眠・覚醒スケジュール障害

② レム睡眠行動障害

レム睡眠は骨格筋活動の低下を特徴とするが、レム睡眠行動障害により骨格筋活動が現れ、眠りながら大声を上げる、暴れるなどの動作が出現する。レビー小体型認知症などの神経疾患患者に多くみられる。

×① ナルコレプシー

ナルコレプシーは日中突然の強い眠気をもたらす過眠症であり、特徴的な症状として、驚いたときや笑ったときに脱力する、入眠時に幻覚や金縛りを体験することが挙げられる。

×③ 睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群は睡眠中に何度も呼吸が止まり、低酸素状態が生じるもので、いびきや起床時の頭痛・めまい、日中の眠気などの症状を起こす。

×④ 睡眠・覚醒スケジュール障害

生物は地球の自転による昼夜変化に同調して、約24時間周期のサーカディアンリズム(概日リズム)に則り体内環境を変化させるが、不規則な勤務や生活等によりその調整ができなくなった睡眠障害を睡眠・覚醒スケジュール障害という。

▶午前110

Aさんは定期的に精神科外来を受診することになった。受診6か月後、Aさんは足の筋肉がこわばり、動きが鈍くなった。また、幻視を訴える頻度が増え、感情のコントロールができず、妻に暴言や暴力を振るうことが多くなったため、精神科病院に入院となった。入院2日、Aさんは歩行時に床に子どもが寝転んでいると訴えて、子どもをよける動作で転びそうになった。また、突然、興奮して大声で怒り出すため、同室患者が苦情を訴えた。

Aさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。

- Aさんに別の病室へ移動することを提案する。

- 歩行時は看護師と一緒に歩くように声をかける。

- 怒りをコントロールできる方法を見つけるように伝える。

- 床に子どもがいるように見えるのは幻視であることを説明する。

② 歩行時は看護師と一緒に歩くように声をかける。

足の筋肉のこわばりや、レビー小体型認知症に特徴的な幻視(錯視)により、現状では転倒のリスクが高く、看護師が一緒に歩くなどのサポートを優先的に行う必要がある。

▶午前111

Aさんの入院中に妻は自営業の仕事を減らし、自宅でAさんを介護する準備を整えた。Aさんが退院し、3か月が経過したころ、Aさんの妻が3週間程度の予定で入院して手術をすることになった。Aさんは杖を使用し散歩ができるが、入浴や食事については妻が介護を行っていた。

妻の入院中にAさんに必要なサービスはどれか。

- 短期入所〈ショートステイ〉

- 精神科病院への入院

- 重度訪問介護

- 同行援護

① 短期入所〈ショートステイ〉

短期入所〈ショートステイ〉は障害者総合支援法に定める障害福祉サービス(介護給付)の一つで、自宅で介護を行う者が病気等の際に、短期間、夜間も含めた施設で入浴、排泄、食事の介護等を行うものである。介護者である妻が長期入院するため、その利用が適している。

×② 精神科病院への入院

退院後の経過は良好で再入院の必要はなく、介護が必要な入浴や食事に関するサービスを必要としている。

×③ 重度訪問介護

障害者総合支援法に定める重度訪問介護は、重度の肢体不自由など介護の必要性が高い者に、居宅介護等の複数のサービスを包括的に行うものである。

×④ 同行援護

障害者総合支援法に定める同行援護は、移動に著しい困難を有する視覚障害者に対して、外出時に必要な援助を行うものである。

▶次の文を読み112〜114の問いに答えよ。

Aさん(23歳、女性)は大学を卒業後、会社に就職して1人暮らしを始めた。入社後に「会社の制服が似合うようになりたい」とダイエットを始め、次第にるいそうが目立つようになった。「太るのが怖い」と言って食事を拒否するようになり、体重は1年間で10kg減少した。しかし、本人は「まだ太っているから、痩せないといけない」と話していた。久しぶりにAさんと会った母親が、過度のるいそうを心配して、内科受診を勧めた。内科ではるいそう以外に大きな異常を認めず、精神科受診を勧められた。精神科では神経性無食欲症と診断され、外来通院を開始した。その後、低血糖によるふらつきのため職場で頻回に転倒するようになった。それでも食事を十分に摂らないため、精神科病棟へ入院した。入院時、身長166cm、体重36kgであった。入院後、食事のほかに点滴による栄養補給が始まった。

▶午前112

治療開始早期に看護師が最も注意すべき観察項目はどれか。

- 脱毛

- 浮腫

- 抑うつ

- 嚥下障害

② 浮腫

神経性食欲不振症(神経性無食欲症)は摂食障害の一つで、青年期の女性におおくみられ、極端な食事制限と過度なやせを示す。栄養不足に起因する症状として、無月経や低血圧、徐脈、低体温、浮腫などがみられる。

▶午前113

入院後2週が経過した。食事のときにAさんは食べ物を細かく刻み、1時間以上時間をかけるが、摂取量は全体の25%程度である。時間があるとベッド上でいつもストレッチを行っている。Aさんと話し合ったところ「私はこの病棟で太っているほうだから少しでも痩せなきゃ」と話した。

看護師の関わりとして適切なのはどれか。

- 体重測定の回数を増やす。

- 鏡でAさんの全身を映して見せる。

- 痩せたいと思う気持ちについて話し合う。

- Aさんは他の患者よりも痩せていると伝える。

③ 痩せたいと思う気持ちについて話し合う。

ボディイメージの歪みが生じている患者に対して、現実の姿や数値を突きつけたり、楽観的な励ましをするのではなく、共感的に患者の気持ちを理解し、徐々にその歪みを修正できるようサポートすることが重要である。

▶午前114

入院後3か月が経過した。Aさんは体重が41kgまで増加し、主治医と相談して、退院の準備をすることになった。看護師に対して、Aさんは「退院後はすぐに仕事をしたい」と話したが、母親は「ゆっくり自宅で休養してほしい」と話した。母親の面会時に、今後の仕事や生活に関する話題が出ると、Aさんはイライラして母親と口論になることが多くなった。父親は仕事が忙しいことを理由に、面会に来たのは一度のみであった。

今後導入する必要性が最も高いのはどれか。

- 家族療法

- 作業療法

- 自律訓練法

- 精神分析療法

① 家族療法

摂食障害の患者が社会復帰するに当たり、家族の理解やサポートは重要であるが、母親との口論や父親の関心の薄さなど家族関係の不和がみられるため、本人だけでなく、家族全体の心理的な問題に対して解決を図る家族療法が適している。

▶次の文を読み115〜117の問いに答えよ。

Aさん(73歳、女性)は夫(73歳)と2人暮らし。6年前にParkinson〈パーキンソン〉病と診断され、レボドパ〈L-dopa〉を1日3回内服している。Hoehn-Yahr〈ホーエン・ヤール〉重症度分類のステージⅢ、要介護1である。夫が付き添い神経内科外来に月1回、杖歩行で通院している。外来受診のとき、Aさんは足がすくんで転びやすくなったことを主治医に相談し、レボドパ〈L-dopa〉を1日4回に増量して様子を見ることになった。Aさんと夫は薬の副作用〈有害事象〉について外来看護師に尋ねた。

▶午前115

外来看護師がAさんと夫に説明する副作用〈有害事象〉の内容で正しいのはどれか。

- 低血糖

- 体重増加

- 呼吸器症状

- 不随意運動

④ 不随意運動

レボドパなど抗精神病薬の服用で生じる副作用〈有害事象〉として不随意運動が挙げられ、口をもぐもぐさせるジスキネジア、座り続けることができずにそわそわと動き回るアカシジア〈静座不能〉、全身または局所に筋収縮(痙攣)が生じるジストニアなどがある。

▶午前116

1か月後の外来受診のときに、Aさんは「いつもと違う時間に入浴したら転んでしまった。怪我をしなくてよかった」と主治医に話した。主治医から勧められ、Aさんは訪問看護を週に1回利用することになった。

今後Aさんが安全な入浴をするために訪問看護師がアセスメントする内容で最も優先するのはどれか。

- 浴室の床の素材

- 居室から浴室までの距離

- 転倒による打撲痕の状態

- 日常生活動作〈ADL〉の日内変動

④ 日常生活動作〈ADL〉の日内変動

パーキンソン病の進行により、薬効時間の短縮から薬が切れる時間が生じるウェアリング・オフ現象が現れ、薬効が切れた時間に入浴をしたため、姿勢保持障害から転倒につながったと考えられる。日常生活動作〈ADL〉の時間ごとの変動をアセスメントし、服薬時間や入浴時間等を調整することが必要である。

▶午前117

3か月後、Aさんは「夫は家事を楽しんでいるようで助かっていますが、友人と外出したいと言っています。私も最近は転ぶこともなくなったので、身体を動かしたり、レクリエーションに参加してみたいです」と訪問看護師に話した。

訪問看護師がAさんに提案するサービスで最も適切なのはどれか。

- 通所介護

- 訪問介護

- 訪問入浴介護

- 短期入所生活介護

① 通所介護

介護保険法の居宅サービスである通所介護は、老人デイサービスセンター等に通って、日常生活上の世話および機能訓練を行うものである。利用者と一緒に行うレクリエーションはその一環であり、Aさんの希望に沿っている。

▶次の文を読み118〜120の問いに答えよ。

Aさん(28歳、女性、外国籍)は3年前に日本人の夫と結婚し来日した。簡単な日本語を話せたため、来日した半年後からコンビニエンスストアでアルバイトを始めた。最近になり、夫は仕事で帰りが遅くなることが多くなった。Aさんが「お客さんが自分の悪口を言っている」と話したが、夫は気にしなかった。その後、アルバイト先の上司から「Aさんが奇声を発している」「ぶつぶつと独り言を言って歩き回っている」と夫に連絡があった。夫が病院に付添い精神科外来を受診し、統合失調症と診断されて入院となった。入院時、Aさんの髪は乱れ、誰かに見張られている気がすると怯えていた。

▶午前118

入院当日に看護師が行う情報収集で最も優先するのはどれか。

- 症状が日常生活に与える影響

- アルバイト先の人間関係

- 医療用語の理解力

- 精神疾患の家族歴

① 症状が日常生活に与える影響

統合失調症は幻覚や妄想などの症状を特徴とし、その重症度によっては自傷他害のおそれがある。入院当日にはその程度の確認のため、日常生活への影響を優先して確認する。

▶午前119

入院後、担当看護師は毎日面会に来ている夫の表情が気になり声をかけた。夫は「先生から統合失調症には様々な症状があるとお聞きしました。入院して妻は落ちつきましたが、これからどう接していけばいいのか悩んでいます」と話した。担当看護師はチームカンファレンスで夫の様子を伝え、主治医の判断で、夫に家族心理教育への参加を促すことになった。

担当看護師が夫に家族心理教育を勧める声かけで適切なのはどれか。

- 「Aさんの症状と対応について学ぶことができます」

- 「ご家族に参加して頂くことが退院の条件です」

- 「家族同士の自助グループです」

- 「匿名で参加できます」

① 「Aさんの症状と対応について学ぶことができます」

心理教育は統合失調症などの精神障害の再発防止に効果的とされる方法で、患者本人や家族が障害についての正しい知識や情報、対処方法を習得することによって、主体的に療養生活を営めるようにするための援助である。

▶午前120

入院後2か月が経過した。Aさんは独り言を言うことはあったが、他の入院患者と口論になることはなかった。作業療法士から「Aさんは手先が器用で、作業療法中は楽しそうに過ごしています」と情報を得た。退院に向けた担当看護師との面談で、Aさんは「手芸が楽しかった」「家に1人でいると寂しい」と話した。

退院に向けてAさんに提案する社会資源として適切なのはどれか。

- 共同生活援助〈グループホーム〉

- 短期入所〈ショートステイ〉

- 通訳のボランティア

- 精神科デイケア

④ 精神科デイケア

精神科デイケアは、精神障害のある者を対象に、社会参加や社会復帰(復職、就労、進学・復学等)を目的として、生活リズムの改善やコミュニケーション能力の向上、精神疾患の再発防止などを図る通所施設であり、医療保険の適用対象となっている。退院に向けて、手先を使う作業を楽しみ、一人でいたくないという希望を持つAさんに対して適切な社会資源である。

▶次の文を読み91〜93の問いに答えよ。

Aさん(50歳、男性、会社員)は半年ほど前から労作時に胸痛と呼吸困難感があり、狭心症と診断され内服治療を受けている。本日明け方から胸部に圧迫感があった。出勤途中に強い胸痛を自覚し、自ら救急車を要請した。救急外来到着時のバイタルサインは、体温35.8℃、呼吸数30/分、脈拍112/分、血圧96/52mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉93%(酸素2L/分)。意識は清明。12誘導心電図はV1〜V4でST上昇、Ⅱ、Ⅲ、aVFでST低下がみられた。

▶午後91

救急外来到着時にAさんの状態をアセスメントするために優先度が高い血液検査項目はどれか。

- トロポニンT

- 乳酸脱水素酵素

- 血清クレアチニン

- アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ

① トロポニンT

狭心症の診断を受けており、胸部圧迫感や強い胸痛、低血圧などから急性心筋梗塞が疑われる。トロポニンTは心筋障害に特異的な指標であり、血液検査項目として優先される。

▶午後92

心臓カテーテル検査の結果、Aさんは急性心筋梗塞と診断された。心係数2.4L/分/m2、肺動脈楔入圧20mmHgでForrester〈フォレスター〉分類Ⅱ群であった。

身体所見:両側下肺野で呼吸音が減弱しており、軽度の粗い断続性副雑音が聴取される。

心エコー検査:左室駆出率〈LVEF〉58%

胸部エックス線検査:心胸郭比〈CTR〉48%

このときのAさんのアセスメントで適切なのはどれか。

- 心拡大が認められる。

- 肺うっ血が起きている。

- 末梢循環不全が起きている。

- 左心室の収縮力が低下している。

② 肺うっ血が起きている。

×① 心拡大が認められる。

心臓の幅と胸郭の幅の比率である心胸郭比〈CTR〉が50%以下であり、心拡大は認められず正常である。

○② 肺うっ血が起きている。

×③ 末梢循環不全が起きている。

フォレスター分類は心係数と肺動脈楔入圧を用いた心不全の重症度分類で、それぞれ18mmHg、2.2L/分/ m2を基準とする。いずれもそれ以上であるⅡ群では、肺うっ血が起きているが末梢循環不全は伴わない。

×④ 左心室の収縮力が低下している。

左室の収縮機能を表す指標である左室駆出率〈LVEF〉が正常値である50〜80%であり、収縮力の低下は認められない。

▶午後93

その後、Aさんは経皮的冠動脈形成術〈PCI〉を受けた。帰室時のバイタルサインは、体温36.2℃、呼吸数20/分、脈拍58/分、整、血圧80/40mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉95%(酸素1L/分)。顔面は蒼白、冷汗を認めた。意識は清明である。

このとき看護師が最初に行うことはどれか。

- 側臥位にする。

- 除細動器の準備を行う。

- 穿刺部の出血の有無を確認する。

- 鎮痛薬の処方を医師に相談する。

③ 穿刺部の出血の有無を確認する。

経皮的冠動脈形成術は橈骨動脈等からカテーテルを挿入し、細くなった冠動脈まで進めて血管を押し広げるものである。脈拍低下、低血圧、顔面蒼白、冷汗から、手術に伴う出血が生じているものと考えられるため、直ちに穿刺部の出血の有無を確認する。

▶次の文を読み94〜96の問いに答えよ。

Aさん(38歳、会社員、女性)は夫と2人暮らし。通勤中に突然の頭痛を訴えて倒れ、救急搬送された。入院後に行った頭部CT検査および頭部MRI検査で、脳腫瘍と診断された。Aさんは脳腫瘍摘出のために開頭術を受けた。

▶午後94

帰室後の看護として適切なのはどれか。

- 発熱時の冷罨法は禁忌である。

- 徐脈時は経過観察とする。

- ベッドの頭側を挙上する。

- 頸部を前屈させる。

③ ベッドの頭側を挙上する。

脳腫瘍摘出のための開頭術後には多くドレーン留置され、排液や経過観察を行う。頭蓋内圧の調整や静脈環流の促進のため、30度以内の頭側挙上が適切である。

▶午後95

脳腫瘍摘出手術の結果、膠芽腫と診断され、Aさんは放射線療法と抗癌薬内服による化学療法を行うことになった。放射線療法を開始して1週後、Aさんが頭皮のかゆみを訴えたため、副腎皮質ステロイド軟膏が処方された。

Aさんへの説明として適切なのはどれか。

- 「定期的に髪の毛をそります」

- 「かゆみが強いときは温めてください」

- 「軟膏は放射線照射前に拭き取ってください」

- 「かゆみは放射線照射の終了日にはおさまります」

③ 「軟膏は放射線照射前に拭き取ってください」

放射線療法の副作用〈有害事象〉として、照射された部位のかゆみなど放射性皮膚炎があり、それに対して副腎皮質ステロイド軟膏が処方されている。ただし、皮膚炎の悪化や線量の上昇のおそれがあるため、放射線照射前には軟膏を必ず拭き取ったり洗い流す必要がある。

▶午後96

放射線療法と化学療法が開始されて10日が経過した。Aさんはガーデニングの趣味があり、庭が気になるため週末の外泊を希望し、主治医から許可が出た。

外泊にあたりAさんへの説明として適切なのはどれか。2つ選べ。

- 「入浴は控えてください」

- 「食べ物の制限はありません」

- 「ガーデニングの時は手袋をしてください」

- 「発熱を伴わない咳は様子を見てください」

- 「性交渉の時はコンドームを使用してください」

③ 「ガーデニングの時は手袋をしてください」

⑤ 「性交渉の時はコンドームを使用してください」

放射線治療や抗癌薬などの化学療法により、骨髄の造血機能が低下して白血球が減少することにより易感染状態となる(骨髄抑制)。土壌由来の細菌感染対策としてはガーデニング時の手袋の着用、性感染症予防としては性交渉時のコンドームの使用が適切である。

×① 「入浴は控えてください」

感染予防のため、適切な入浴により身体の清潔を保つ。

×② 「食べ物の制限はありません」

付着した細菌やウイルスにより食中毒を引き起こすおそれのある食品(乳肉、水産物等)に注意する。

×④ 「発熱を伴わない咳は様子を見てください」

発熱を伴わない咳はウイルス感染の症状に多くみられ、感染徴候が現れた際はすぐに相談や受診を行う。

▶次の文を読み97〜99の問いに答えよ。

Aさん(82歳、女性)は息子(57歳、会社員)と息子の妻(55歳、パート勤務)との3人暮らし。3年前にAlzheimer〈アルツハイマー〉型認知症と診断され、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅱb、要介護2である。Aさんの介護は、主に息子の妻が行っていた。Aさんは、声かけがあれば日常生活動作〈ADL〉を自分で行うことができた。しかし、Aさんは徐々に認知症が重度化し、1人で外出すると帰ってくることができなくなり、夜間に落ちつきなく動き回ることが多くなった。息子と息子の妻はAさんの介護について介護支援専門員に相談していたが、息子の妻は睡眠不足となり、体調を崩してしまった。そのため、Aさんは介護老人保健施設に入所することになった。

▶午後97

看護師からAさんに施設について説明したが、その後もAさんは「ここはどこ」と繰り返し聞いていた。息子の妻は「私がやらなければいけないことは何ですか」と聞いてきた。

息子の妻に対する看護師の対応で最も適切なのはどれか。

- 「面会に来てください」

- 「家族会に参加しましょう」

- 「まずは休息をとりましょう」

- 「認知症への対応を覚えましょう」

③ 「まずは休息をとりましょう」

息子の妻がAさんの介護を主に行い、睡眠不足で体調を崩したことをきっかけに、Aさんの介護老人保健施設の入所を決めている。まずは休息をとって介護者の精神的負担・疲労を軽減することが適切であり、落ち着いてから息子を含めて今後の関わり方を考える必要がある。

▶午後98

入所した日の夕方、Aさんは自分の荷物をまとめて「夕食を作らなければいけないので、家に帰ります」と施設内を歩いている。

Aさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。

- 「他の入所者と話をしましょう」

- 「椅子に座ってお話ししませんか」

- 「入所中なので家には帰れません」

- 「歩くのは危ないのでやめましょう」

② 「椅子に座ってお話ししませんか」

認知症の中核症状である見当識障害により、施設に入所していることを認識できず、帰宅願望を表出している。否定的・命令的言動を避け、本人の意思を尊重して傾聴・対話を行うことが適切である。

▶午後99

入所して1週後。Aさんは、朝、声をかけられてもなかなか目を覚まさない。午前中は看護師が他の入所者と交流することを目的に共有スペースに誘導するが、Aさんは共有スペースの椅子に座ったまま眠ってしまい、レクリエーションへ誘われても参加はしない。夕方から夜間にかけてAさんは活動的となり、施設の廊下を歩き職員に話しかけている。

Aさんへの看護師の対応で最も適切なのはどれか。

- 朝の入浴を勧める。

- 日中の散歩に誘う。

- 朝はAさんが自分で起きるまで待つ。

- 日中は椅子に座って過ごしてもらう。

② 日中の散歩に誘う。

朝になかなか目を覚まさず、午前中は居眠りや活動性の低さがみられ、夕方以降に活発になるなど、生活リズム(概日リズム)の乱れが起きている。日中は散歩を行い、太陽の刺激でリズムを調整し、夜間の決まった時間に睡眠を促すことが適切である。

▶次の文を読み100〜102の問いに答えよ。

Aさん(83歳、男性)は妻(81歳)と2人暮らし。息子夫婦は共働きで同市内に住んでいる。Aさんは自宅の廊下で倒れているところを妻に発見され、救急搬送された。Aさんは右上下肢に力が入らず、妻の声かけにうなずくが発語はなかった。頭部CTで左中大脳動脈領域の脳梗塞と診断されたため救急外来で血栓溶解療法が行われ、入院となった。血栓溶解療法による治療後2週。Aさんは右上下肢麻痺、失語などの後遺症があるが、自宅への退院を希望したため、機能訓練の目的で回復期リハビリテーション病棟に転棟した。転棟後1日。Aさんはベッドから車椅子への移乗動作の訓練を始めたが、健側の下肢筋力が低下しているため、立位のときにバランスを崩しやすい状況である。

▶午後100

Aさんへの移乗時の援助で適切なのはどれか。2つ選べ。

- ズボンのウエスト部分をつかんで引き上げる。

- ベッドの高さを車椅子の座面より低くする。

- 床に離床センサーマットを設置する。

- 車椅子をAさんの左側に準備する。

- 移乗前に血圧測定を行う。

④ 車椅子をAさんの左側に準備する。

⑤ 移乗前に血圧測定を行う。

④ 右片麻痺のある患者の車椅子への移乗時は、麻痺のない左側に車椅子を約15~30度の角度で近づける。

⑤ 移乗時の低血圧によるめまいや転倒(起立性低血圧)、高血圧による脳梗塞の再発を防止するため、移乗前に血圧測定を行う。

×① ズボンのウエスト部分をつかんで引き上げる。

ズボンが食い込んだり皮膚が傷つくおそれがあるため、ズボンのウエスト部分を持ち上げることは避ける。

×② ベッドの高さを車椅子の座面より低くする。

立ち上がる際や車椅子に座る際に負担が増加するため、ベッドは車椅子の座面より高くする。

×③ 床に離床センサーマットを設置する。

離床センサーマットはベッドの足下に設置し、患者等が離床したことを検知し、介護者等に通知するもので、転倒・転落や徘徊の防止を目的とする。当問の患者では不要と考えられる。

▶午後101

Aさんは妻や看護師との話の内容は理解しているようだが、返答の際に言葉を間違えてしまうことや言葉がなかなか出てこないことがある。

Aさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。