第106回看護師国家試験―「国民衛生の動向」対応問題・回答

平成29年2月19日(日)に実施された第106回看護師国家試験について、全問題の正答と解説を示します。

また、「国民衛生の動向2023/2024」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

|

|

厚生の指標増刊

国民衛生の動向 2023/2024

発売日:2023.8.29

定価:2,970円(税込)

432頁・B5判

雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。

|

ネット書店

電子書籍

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

第106回看護師国家試験目次

第106回看護師国家試験・必修問題(50問)

▶午前1改題

令和元年(2019年)の国民生活基礎調査による有訴者率(人口千対)で正しいのはどれか。

- 2.5

- 102.5

- 302.5

- 502.5

③ 302.5

令和元年(2019年)の病気やけが等で自覚症状のある者(有訴者)は、人口千人当たり302.5(男270.8・女332.1)であり、症状別にみると男性は腰痛、女性は肩こりが最も高い。

*第2編4章 1.健康状態 p75~77

▶午前2改題

令和3年(2021年)の感染症発生動向調査による年間の性感染症〈STD〉報告数で最も多いのはどれか。

- 性器クラミジア感染症

- 尖圭コンジローマ

- 性器ヘルペス

- 淋菌感染症

① 性器クラミジア感染症

令和3年(2021年)では、性器クラミジア感染症が30,003人と最も多く、次いで淋菌感染症10,399人、性器ヘルペスウイルス感染症8,981人、尖圭コンジローマ5,602人の順となっている。

*第3編3章 3.6〕性感染症 p140

▶午前3改題

令和2年(2020年)の国民医療費はどれか。

- 約400億円

- 約4,000億円

- 約4兆円

- 約40兆円

④ 約40兆円

国民医療費は医療機関等における傷病の治療に要する費用を推計したものであり、令和2年(2020年)は42兆9665億円、人口1人当たり34.1万円である。

*第4編2章 6.国民医療費 p227~230

▶午前4

介護保険法で第1号被保険者と規定されているのはどれか。

- 45歳以上

- 55歳以上

- 65歳以上

- 75歳以上

③ 65歳以上

介護保険の第1号被保険者は65歳以上の者、第2号被保険者は40~64歳の医療保険加入者である。

*第5編1章 2.1〕保険給付の手続き p231~233

▶午前5

看護師の業務従事者届の届出の間隔として規定されているのはどれか。

- 1年

- 2年

- 5年

- 10年

② 2年

保健師助産師看護師法に基づき、業務に従事する看護師は、2年ごとに就業地の都道府県知事に氏名や住所などを届け出なければならない。

*第4編1章 4.4〕看護職員等 p202~206

▶午前6

標準的な発育をしている乳児の体重が出生時の体重の約2倍になる時期はどれか。

- 生後3か月

- 生後6か月

- 生後9か月

- 生後12か月

① 生後3か月

出生時の平均体重は約3kgで、3か月ごろには約2倍、1年ごろには約3倍となる。なお、出生時の平均身長は約50cmで、1年ごろには約1.5倍、4年ごろには約2倍となる。

*第2編2章 2.出生 p49~53

▶午前7

第二次性徴による身体の変化で正しいのはどれか。

- 精通

- 体重減少

- 内臓脂肪の増加

- 第1大臼歯の萌出

① 精通

思春期に起こる第二次性徴では、男子で精通(初めての射精)がみられ、中学3年生ころには半数以上が経験するとされる。

▶午前8

老年期の身体的な特徴で正しいのはどれか。

- 尿量の増加

- 味覚の感度の向上

- 体温調節能の低下

- 外来抗原に対する抗体産生の亢進

③ 体温調節能の低下

老化により暑さを感じて皮膚血液量や発汗量を増やす自律性体温調節反応が低下するため、熱放散能力が低下し、熱中症を引き起こしやすくなる。

*第9編2章 4.1〕熱中症対策 p345

▶午前9

医療法で「地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること」と定められているのはどれか。

- 助産所

- 診療所

- 特定機能病院

- 地域医療支援病院

④ 地域医療支援病院

地域医療支援病院は、地域医療の確保を図る病院としての構造設備を有する病院として都道府県知事が承認する。

×① 助産所

助産所は、助産師がその業務(病院又は診療所において行うものを除く)を行う場所をいう。なお、妊婦、産婦、またはじょく婦10人以上の入所施設を有してはならない。

×② 診療所

診療所は、医師・歯科医師が医業・歯科医業を行う場所で、患者を入院させるための施設を有しないもの(無床診療所)または19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの(有床診療所)をいう。

×③ 特定機能病院

特定機能病院は、高度の医療の提供や研修を実施する能力を有する病院として、厚生労働大臣が承認する。

*第4編1章 5.医療施設 p209~213

▶午前11

大動脈に血液を送り出す部位はどれか。

- 左心室

- 右心室

- 左心房

- 右心房

① 左心室

左心室は大動脈を通じて全身に血液を送り、大静脈を通じて右心房に至る(体循環)。右心房から右心室に送り出された血液は、肺動脈を通じて肺に送られ、肺静脈を通じて左心房に至る(肺循環)。

▶午前12

喀血が起こる出血部位で正しいのはどれか。

- 頭蓋内

- 気道

- 食道

- 胆道

② 気道

喀血は咳とともに血液が吐き出されるもので、主に気道や肺胞などの呼吸器の出血による。食道や胃、十二指腸等の出血による吐血とは区別される。

▶午前13

胸痛を訴えるのはどれか。

- 髄膜炎

- 腎結石

- 急性心筋梗塞

- Ménière〈メニエール〉病

③ 急性心筋梗塞

急性心筋梗塞は虚血性心疾患の一つであり、急激に冠動脈が完全に詰まることで血流が阻害される。主な症状としては、突然胸が締め付けられる強い痛みが挙げられる。

▶午前14

小脳失調でみられるのはどれか。

- 下肢の麻痺が認められる。

- 姿勢保持が困難になる。

- 血圧が不安定になる。

- 体がこわばる。

② 姿勢保持が困難になる。

小脳は姿勢や運動の制御など、運動調節機能をつかさどっている。そのため、小脳の機能障害である小脳失調では、姿勢保持の困難(体幹バランスの崩れ)や運動失調がみられる。

▶午前16

目的とする効果が安定して発現するまでに最も時間がかかる薬はどれか。

- 睡眠薬

- 鎮痛薬

- 抗うつ薬

- 抗血栓薬

③ 抗うつ薬

うつ病に対する抗うつ薬は、効果が発現したと評価されるまでに、薬の種類、個人差はあるものの数週間の長期間を要する。また、うつ病の改善後も再発を防ぐために投薬を継続する必要がある。

▶午前17

医薬品表示を別に示す。

劇薬の表示で正しいのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

④ ④

医薬品医療機器等法では、厚生労働大臣が指定した毒薬・劇薬について、貯蔵・陳列時の施錠などの取り扱いを定めている。劇薬は容器または被包に、白地・赤枠・赤字で「劇」の文字を記載しなければならない。なお、毒薬は黒地・白枠・白字で「毒」の文字を記載する。

*第6編1章 4.医薬品等の承認・許可制度 p259~261

▶午前18

自力での摂取が困難な臥床患者の食事介助で適切なのはどれか。

- 水分摂取の介助を控える。

- 仰臥位の姿勢を保持するよう介助する。

- 食事内容が見える位置に食器を配置する。

- 患者の下顎が上がるよう上方からスプーンで介助する。

③ 食事内容が見える位置に食器を配置する。

摂食・嚥下の第一段階である認知期をサポートするため、患者に食事内容を見えるように配置することが適している。

×① 水分摂取の介助を控える。

自力での摂取が困難であるため、嚥下しやすいように適度な水分摂取の介助は必要である。

×② 仰臥位の姿勢を保持するよう介助する。

胃食道逆流を防止するために、半坐位(ファウラー位)など上半身を上げた姿勢で介助する。

×④ 患者の下顎が上がるよう上方からスプーンで介助する。

顎を上げる頸部後屈では、食物が気管に入る誤嚥が生じやすいため、顎を下げる頸部前屈が望ましい。

▶午前19

足浴の効果で最も期待されるのはどれか。

- 食欲増進

- 睡眠の促進

- 筋緊張の亢進

- 皮膚温の低下

② 睡眠の促進

足浴は全身浴と比べて心臓への負担が少なく、血行や睡眠の促進効果が認められる。湯の適温は体温より少し高い38〜40℃程度とされる。

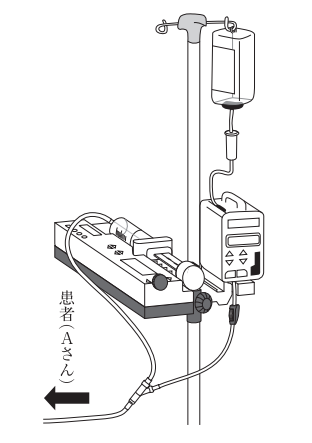

▶午前22

点滴静脈内注射中の刺入部位の腫脹を確認したときに、最初に実施するのはどれか。

- 体位を変える。

- 注入を中止する。

- 刺入部位を挙上する。

- 周囲のマッサージを行う。

② 注入を中止する。

点滴静脈内注射の際に、刺入部位の腫脹や疼痛、発赤などが生じた場合、血管外漏出の初期症状である。周辺組織の炎症や壊死につながり、重症化するおそれもあるため、直ちに注入を中止する必要がある。

▶午前20

療養施設、社会福祉施設等が集合して設置されている地域の昼間の騒音について、環境基本法に基づく環境基準で定められているのはどれか。

- 20dB以下

- 50dB以下

- 80dB以下

- 110dB以下

② 50dB以下

環境基本法に基づき、地域の類型、時間の区分ごとに騒音についての環境基準が定められており、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域では、昼間が50db以下、夜間が40db以下と設定されている。

*第9編2章 3.騒音・振動・悪臭対策の動向 p343~345

▶午前21

オートクレーブによる滅菌法はどれか。

- 乾熱滅菌

- プラズマ滅菌

- 高圧蒸気滅菌

- 酸化エチレンガス滅菌

③ 高圧蒸気滅菌

オートクレーブを用いた滅菌を高圧蒸気滅菌といい、乾熱滅菌等に比べて低温・短時間での滅菌ができる。

*第4編1章 3.11〕院内感染対策 p186~187

▶午前23

成人患者の気管内の一時的吸引における吸引圧で正しいのはどれか。

- -100〜-150mmHg

- -200〜-250mmHg

- -300〜-350mmHg

- -400〜-450mmHg

① -100〜-150mmHg

気管内吸引では、気管の粘膜を傷つけないように吸引圧は-100〜-150mmHgに調整し、低酸素血症や動脈血酸素飽和度〈SaO2〉の低下をきたさないように挿入開始から終了までを15秒以内にする。

▶午前24

包帯法の原則として適切なのはどれか。

- 患部を強く圧迫する。

- 屈伸可能な関節は固定する。

- 中枢から末梢に向けて巻く。

- 使用部位によって包帯を使い分ける。

④ 使用部位によって包帯を使い分ける。

使用部位や創部の程度、用途に応じて、伸縮包帯や弾性包帯などを使い分ける。

×① 患部を強く圧迫する。

血流を阻害しないように患部は強く圧迫しない。

×② 屈伸可能な関節は固定する。

関節の動きを制限することで拘縮が生じないよう、屈伸可能な関節は固定しない。

×③ 中枢から末梢に向けて巻く。

静脈の還流を妨げないよう末梢から中枢に向かって巻く。

▶午前25

経腟分娩の正常な経過で最初に起こるのはどれか。

- 発露

- 排臨

- 胎盤の娩出

- 児頭の娩出

- 子宮口の全開大

⑤ 子宮口の全開大

分娩は第1期から第4期の経過に分かれ、第1期は陣痛開始から子宮口全開大まで、第2期は子宮口全開大から胎児娩出まで(発露、排臨含む)、第3期は胎児の娩出から胎盤の娩出まで、第4期は分娩後2時間をいう。

▶午後1改題

日本の令和4年(2022年)の死亡数はどれか。

- 約57万人

- 約97万人

- 約157万人

- 約197万人

③ 約157万人

令和4年(2022年)の死亡数は156.9万人である。なお、出生数は77.1万人(過去最低)であり、その差である自然増減数はマイナス79.8万人となっている。

*第2編2章 3.死亡 p53~62

▶午後2改題

令和元年(2019年)の国民健康・栄養調査による40歳代男性の肥満者の割合に最も近いのはどれか。

- 20%

- 40%

- 60%

- 80%

② 40%

令和元年(2019年)の男性の肥満者(BMI≧25.0)の割合は、40歳代(39.7%)が最も多く、次いで50歳代(39.2%)となっている。

*第3編1章 1.2〕(4)肥満とやせ p83

▶午後3

光化学オキシダントの原因物質はどれか。

- ヒ素

- フロン

- 窒素酸化物

- ホルムアルデヒド

③ 窒素酸化物

光化学オキシダントは、窒素酸化物(NOx)と揮発性有機化合物(VOC)とが太陽光の作用により反応(光化学反応)して二次的に生成されるオゾンなどの強い酸化力を持った物質で、光化学スモッグの原因となり、粘膜への刺激や呼吸器への悪影響など人間の健康に悪影響を及ぼす。

*第9編2章 1.大気汚染対策の動向 p335~340

▶午後4

後期高齢者医療制度が定められているのはどれか。

- 医療法

- 健康保険法

- 高齢社会対策基本法

- 高齢者の医療の確保に関する法律

④ 高齢者の医療の確保に関する法律

後期高齢者医療制度は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき平成20年度に開始した。被保険者は原則75歳以上の後期高齢者で、医療給付の自己負担は1割(一定以上の所得者2割、現役並み所得者3割)である。

*第4編2章 3.3〕後期高齢者医療制度 p221~222

▶午後5

国際看護師協会〈ICN〉による看護師の倫理綱領における看護師の基本的責任はどれか。

- 疾病の回復

- 医師の補助

- 苦痛の緩和

- 薬剤の投与

③ 苦痛の緩和

同綱領では、看護師の基本的な看護の責任として、「健康の増進」「疾病の予防」「健康の回復」「苦痛の緩和と尊厳ある死の推奨」を挙げている。

*第4編1章 4.4〕看護職員等 p202~206

▶午後6

肺サーファクタントの分泌によって胎児の肺機能が成熟する時期はどれか。

- 在胎10週ころ

- 在胎18週ころ

- 在胎26週ころ

- 在胎34週ころ

④ 在胎34週ころ

在胎26週ころに肺胞などの肺構造が完成し、在胎34週ころに肺表面活性物質(肺サーファクタント)が十分に分泌されることで、胎児の肺機能が成熟する。なお、妊娠34週未満の早産児は肺サーファクタントの生成不足により呼吸窮迫症候群〈RDS〉が起こりやすい。

▶午後7

入院患者の与薬時に誤認を防止するために確認するのは患者の名前とどれか。

- 診察券

- お薬手帳

- 健康保険証

- ネームバンド

④ ネームバンド

患者の誤認を防止するため、名前(フルネーム)の聞き取りや、入院時から付ける患者識別バンド(ネームバンド)により、本人の確認・照合を行う。

▶午後8

基礎代謝量が最も多い時期はどれか。

- 青年期

- 壮年期

- 向老期

- 老年期

① 青年期

日本人の食事摂取基準(2020年版)で推定された基礎代謝量は、男性は15~17歳(1,610kcal/日)、女性は12~14歳(1,410 kcal/日)で最も高く、青年期以降は加齢に伴って低下していく。

*第3編1章 2.2〕栄養・食生活 p89~91

▶午後9

介護老人保健施設の設置目的が定められているのはどれか。

- 介護保険法

- 健康保険法

- 地域保健法

- 老人福祉法

① 介護保険法

介護保険法に定める施設サービスの一つである介護老人保健施設は、症状が安定期にある要介護者に対し、居宅での生活が営めるよう支援するため、看護、医学的管理の下における必要な医療や日常生活上の世話を行う。

*第5編1章 2.2〕介護給付 p233~236

▶午後10

病床数300床以上の医療機関で活動する感染制御チームで適切なのはどれか。

- 医師で構成される。

- 各病棟に配置される。

- アウトブレイク時に結成される。

- 感染症に関するサーベイランスを行う。

④ 感染症に関するサーベイランスを行う。

医療機関は平時から感染制御の組織化を行うこととされ、300床以上の病床を有する医療機関では多職種からなる感染制御チームを設置し、定期的な病棟ラウンドや感染症サーベイランス(発生動向調査)を行うことが望ましいとされる。

*第4編1章 3.11〕院内感染対策 p186~187

▶午後11

神経伝達物質はどれか。

- アルブミン

- フィブリン

- アセチルコリン

- エリスロポエチン

③ アセチルコリン

アセチルコリンは副交感神経や運動神経に働く神経伝達物質である。

▶午後12

キューブラー・ロス, E.による死にゆく人の心理過程で第2段階はどれか。

- 死ぬことへの諦め

- 延命のための取り引き

- 死を認めようとしない否認

- 死ななければならないことへの怒り

④ 死ななければならないことへの怒り

キューブラー・ロスは、死にゆく人の心理の変化を、「否認と孤立」「怒り」「取引」「抑うつ」「受容」の5段階で捉え、自己防衛的態度から死の受容までのモデルを示した。

▶午後13

下血がみられる疾患はどれか。

- 肝囊胞

- 大腸癌

- 卵巣癌

- 腎盂腎炎

② 大腸癌

下血は、出血した臓器の血液成分が肛門から排泄されることをいう。大腸癌では癌の進行に伴い、下血や血便などの症状がみられ、大腸癌検診(便潜血検査等)により早期発見が図られている。

▶午後14

無尿の定義となる1日の尿量はどれか。

- 0mL

- 100mL未満

- 400mL未満

- 700mL未満

② 100mL未満

成人の1日平均尿量は1,000mL~1,500mLで、②100mL未満は無尿、③400mL未満は乏尿とされる。

▶午後15

飛沫感染するのはどれか。

- 疥癬

- コレラ

- A型肝炎

- インフルエンザ

④ インフルエンザ

インフルエンザの主な感染経路は、咳やくしゃみによる飛沫感染である。

×① 疥癬

疥癬はヒゼンダニを介したヒトとヒトとの接触感染が主である。

×② コレラ

コレラは汚染された飲食物の摂取による経口感染が主である。

×③ A型肝炎

A型肝炎は汚染された食品や水などを介した経口感染が主である。

*第3編3章 1.感染症対策 p125~129

▶午後16

水痘の症状はどれか。

- 耳下腺の腫脹

- 両頰部のびまん性紅斑

- 水疱へと進行する紅斑

- 解熱前後の斑状丘疹性発疹

③ 水疱へと進行する紅斑

水痘は水痘帯状疱疹ウイルスにより引き起こされる感染症で、典型的な症例では、皮膚の表面が赤くなる紅斑から発疹が始まり、水疱、膿疱を経て痂皮(かさぶた)化して治癒するとされている。

*第3編3章 1.感染症対策 p125~129

▶午後17

血漿と等張のブドウ糖溶液の濃度はどれか。

- 5%

- 10%

- 20%

- 50%

① 5%

5%ブドウ糖液や生理食塩液(0.9%塩化ナトリウム)は、血漿と浸透圧がほぼ等しい等張液である。

▶午後18

ジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉で「刺激しても覚醒せず痛み刺激に対して払いのけるような動作をする」と定義されるのはどれか。

- Ⅰ-3

- Ⅱ-20

- Ⅲ-100

- Ⅲ-300

③ Ⅲ-100

意識レベルを評価するジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉では、覚醒の程度に応じて、意識清明の0、刺激しなくても覚醒している状態であるⅠ桁(1・2・3)、刺激すると覚醒する状態であるⅡ桁(10・20・30)、刺激しても覚醒しない状態であるⅢ桁(100・200・300)に分類している。Ⅲ- 100は痛み刺激に対して払いのける動作をする、Ⅲ- 300は痛み刺激にも反応しない。

▶午後19

グリセリン浣腸を実施する際、腸管孔の危険性が最も高い体位はどれか。

- 立位

- 仰臥位

- 腹臥位

- 左側臥位

① 立位

グリセリン浣腸は腸管の蠕動を促し、排泄を促進させる。直腸穿孔の危険性があるため、立位による浣腸は危険であり、左側臥位による5~6cm程度のチューブ挿入を実施する。

▶午後20

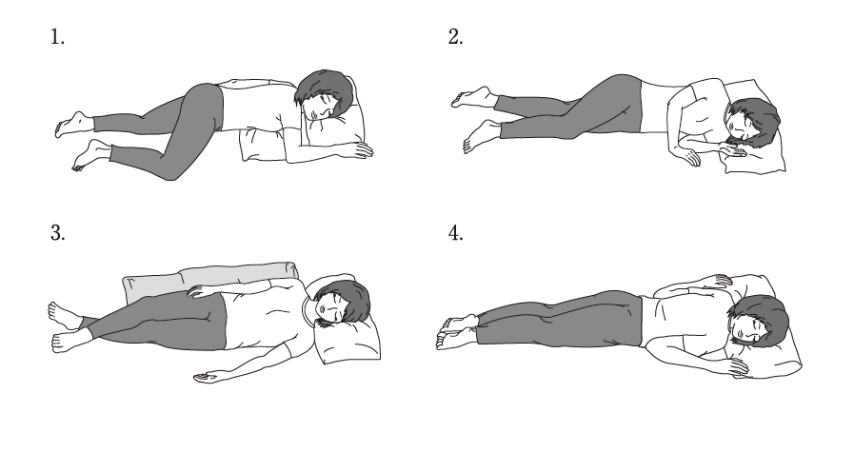

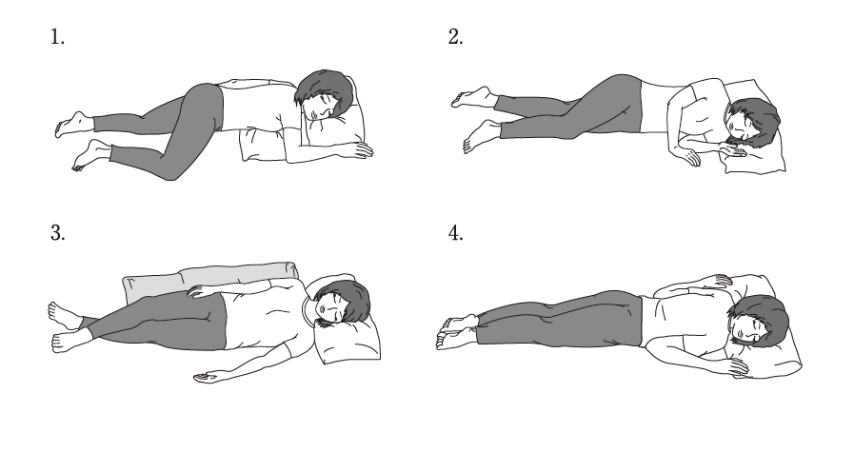

体位を図に示す。

Sims〈シムス〉位はどれか。

①

Sims〈シムス〉位は、特に妊娠中の安楽体位として用いられる。②は左側臥位、③は半側臥位、④は腹臥位である。

▶午後21

Kaup〈カウプ〉指数の計算式はどれか。

- 体重(g)÷身長(cm)2×10

- 体重(g)÷身長(cm)3×104

- 体重(kg)÷身長(m)2

- (実測体重(kg)-標準体重(kg))÷標準体重(kg)×100

① 体重(g)÷身長(cm)2×10

肥満度を評価する指数として、主に乳幼児に用いるカウプ指数(①)、学童期に用いるローレル指数(②)、成人に用いるBMI(③)がある。また、④は児童・生徒の肥満・痩身傾向児を判定する計算式である。

*第10編1章 4.学齢期の健康状況 p366~368

▶午後22

針刺し事故によって感染するのはどれか。

- RSウイルス

- B型肝炎ウイルス

- ヘルペスウイルス

- サイトメガロウイルス

② B型肝炎ウイルス

B型肝炎ウイルスの感染経路としては血液感染、母子感染(垂直感染)、性行為感染があり、血液感染として医療現場での針刺し事故の可能性も残される。

*第3編3章 3.3〕ウイルス性肝炎 p134~137

▶午後23

氷枕の作り方で適切なのはどれか。

- 氷を隙間なく入れる。

- 濡れたタオルで覆う。

- 内部の空気は残しておく。

- 水漏れがないことを確認する。

④ 水漏れがないことを確認する。

氷枕は冷罨法で用いられ、局所の炎症の抑制や解熱などの効果がある。作成にあたり、①氷は半分程度にする、②乾いたタオルで巻く、③内部の空気は抜く、④水漏れがないことを確認する。

▶午後24

一次救命処置時の成人への胸骨圧迫の深さで適切なのはどれか。

- 2〜3cm

- 5〜6cm

- 8〜9cm

- 11〜12cm

② 5〜6cm

一次救命処置(BLS)における心肺蘇生法では、呼吸を観察し、呼吸がない場合または死戦期呼吸の場合、胸骨圧迫30回(約5cm沈み込む強さ、100~120回/分の速さ)と人工呼吸2回の組み合わせによる処置を行う。なお、小児の場合は胸の厚さの3分の1が沈む強さとされる。

*第4編1章 3.3〕救急、休日夜間医療 p177~180

▶午後25

災害時に最も優先して治療を行うのはどれか。

- 脱臼

- 気道熱傷

- 足関節捻挫

- 過換気症候群

② 気道熱傷

トリアージ(災害時等の治療優先度の決定)の際にはトリアージタグ(識別票)を利用し、傷病者の緊急度に応じて、優先順に赤(Ⅰ:重症群)、黄(Ⅱ:中等症群)、緑(Ⅲ:軽症群)、黒(0:死亡群)と分類する。気道熱傷は高温の煙や水蒸気、有毒ガスの吸入により生じる呼吸器系障害の総称で、選択肢のうち最も優先度が高く、赤に分類される。

*第4編1章 3.6〕災害時医療 p181~182

第106回看護師国家試験・一般問題(130問)

▶午前10(必修除外)

ヒューマンエラーによる医療事故を防止するための対策で最も適切なのはどれか。

- 性格検査の実施

- 事故発生時の罰則の規定

- 注意力強化のための訓練の実施

- 操作を誤りにくい医療機器の導入

④ 操作を誤りにくい医療機器の導入

人間が引き起こすヒューマンエラーを完全に防ぐことはできない。性格検査や訓練、懲罰などによって人間を作業環境・方法に合わせようとするよりも、人間はミスを起こすという前提に立って、操作機器や手順などの作業環境・方法を人間に合うように改善することが、ヒューマンエラーによる医療事故を防止する上で有効である(エラープルーフ化)。

▶午前15(必修除外)

せん妄の誘発因子はどれか。

- 身体拘束

- 心血管障害

- 低栄養状態

- 電解質バランス異常

① 身体拘束

せん妄は睡眠障害や見当識障害、幻覚・妄想、気分障害などを症状とするもので、せん妄発症に強く影響する誘発因子として入院等に伴う環境変化や身体拘束が挙げられ、直接因子としては心血管障害や低栄養状態などが関わる。

▶午前26

単層円柱上皮はどれか。

- 表皮

- 腹膜

- 膀胱

- 胃

④ 胃

上皮組織は、体表面や管腔、体腔の表面を覆っている上皮細胞の層をいい、層の数により単層上皮、重層上皮、さらに細胞の形により扁平上皮、立方上皮、円柱上皮などに分類される。胃や小腸、大腸などは単層円柱上皮である。

×① 表皮

皮膚表皮や食道は重層扁平上皮である。

×② 腹膜

腹膜や胸膜は単層扁平上皮である。

×③ 膀胱

膀胱や尿管は移行上皮(尿路上皮)である。

▶午前27

角加速度を感知するのはどれか。

- 耳管

- 前庭

- 耳小骨

- 半規管

④ 半規管

角加速度とは物体が回転運動をするときの回転の速さである角速度の変化率をいい、内耳にある半規管では頭部の回転等に伴うリンパ液の回転により有毛細胞が揺れ、角加速度を感知する。なお、②前庭の耳石器(卵形嚢・球形嚢)では直線加速度を感知する。

▶午前28

縦隔に含まれるのはどれか。

- 肺

- 胸腺

- 副腎

- 甲状腺

② 胸腺

縦隔は左右の肺の間にある空間で、胸腺や心臓、大血管、食道、気管などが含まれる。

▶午前29

膵液について正しいのはどれか。

- 弱アルカリ性である。

- 糖質分解酵素を含まない。

- セクレチンによって分泌量が減少する。

- Langerhans〈ランゲルハンス〉島のβ細胞から分泌される。

① 弱アルカリ性である。

膵臓で分泌される膵液は、pH1~2の強酸性の胃酸を中和するため、弱アルカリ性である。

×② 糖質分解酵素を含まない。

膵液は、脂肪分解酵素(リパーゼ)や糖質分解酵素(アミラーゼ)、タンパク分解酵素(トリプシン)などを含む。

×③ セクレチンによって分泌量が減少する。

十二指腸から分泌されるセクレチンにより、十二指腸への膵液分泌が促される(外分泌機能)。

×④ Langerhans〈ランゲルハンス〉島のβ細胞から分泌される。

膵臓のランゲルハンス島のα細胞からグルカゴン、β細胞からインスリン、δ細胞からそれらの分泌量を調整するソマトスタチンが分泌され、そのホルモンの働きにより血糖値の調整が行われる(内分泌機能)。

▶午前30

ホルモンと分泌部位の組合せで正しいのはどれか。

- サイロキシン――副甲状腺

- テストステロン――前立腺

- バソプレシン――副腎皮質

- プロラクチン――下垂体前葉

④ プロラクチン――下垂体前葉

プロラクチンは視床下部の下垂体前葉から分泌され、分娩後の授乳刺激により乳汁産生を促進するなど乳汁分泌作用を持つ。

×① サイロキシン――副甲状腺

サイロキシンは甲状腺から分泌される甲状腺ホルモンの一種で、全身の代謝を調整する働きを持つ。

×② テストステロン――前立腺

男性ホルモンであるテストステロンは精巣から分泌され、タンパク合成を促進することにより骨格筋の成長・維持を行う。

×③ バソプレシン――副腎皮質

バソプレシンは下垂体後葉から分泌され、一次脱水時に水再吸収を促して尿量を減少させるなどの働きを持つ。

▶午前31

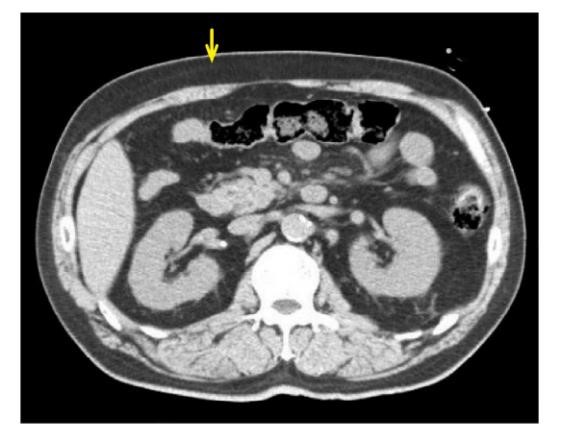

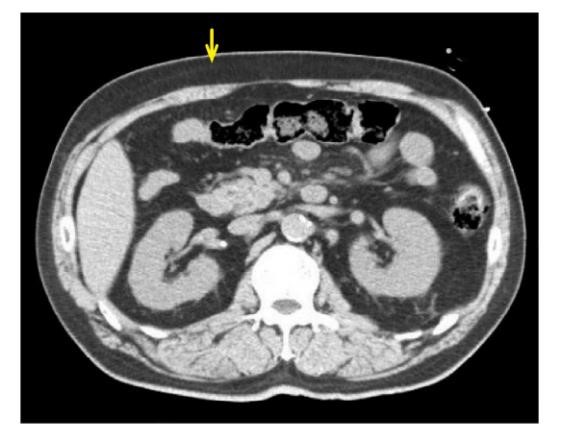

腹部CTを別に示す。

矢印で示す部位について正しいのはどれか。

- 肥満細胞で構成される。

- 厚さはBMIの算出に用いられる。

- 厚い場合は洋梨型の体型の肥満が特徴的である。

- 厚い場合はメタボリックシンドロームと診断される。

③ 厚い場合は洋梨型の体型の肥満が特徴的である。

矢印の示す部位は皮下脂肪であり、それより内側の濃い部分は内臓脂肪である。皮下脂肪型の肥満では洋梨型の体型、内臓脂肪型の肥満ではリンゴ型の体型が特徴的である。

×① 肥満細胞で構成される。

肥満細胞はアレルギー反応に関与する細胞であり、肥満とは関係ない。肥満に関係する細胞は脂肪細胞である。

×② 厚さはBMIの算出に用いられる。

BMIの算出には体重(kg)÷身長(m)2が用いられ、BMIが25以上で肥満とされる。

×④ 厚い場合はメタボリックシンドロームと診断される。

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の診断には内臓脂肪面積に相当する腹囲が用いられ、男性で85cm以上、女性で90cm以上を診断基準とする。

▶午前32

放射線療法について正しいのはどれか。

- Gyは吸収線量を表す。

- 主に非電離放射線を用いる。

- 電子線は生体の深部まで到達する。

- 多門照射によって正常組織への線量が増加する。

① Gyは吸収線量を表す。

放射線を受けた物質が、1kg当たりにエネルギーを吸収した量(吸収線量)をGy(グレイ)という単位で表す。

×② 主に非電離放射線を用いる。

×③ 電子線は生体の深部まで到達する。

放射線療法では、生体の深部まで到達するX線やγ線、皮膚表面に高い線量を照射できる電子線などの電離放射線が用いられる。

×④ 多門照射によって正常組織への線量が増加する。

多門照射では複数の方向から集中照射することで、正常組織への線量を抑えることができる。

▶午前33

Alzheimer〈アルツハイマー〉病で正しいのはどれか。

- 基礎疾患として高血圧症が多い。

- 初期には記銘力障害はみられない。

- アミロイドβタンパクが蓄積する。

- MRI所見では前頭葉の萎縮が特徴的である。

③ アミロイドβタンパクが蓄積する。

アルツハイマー病は、脳神経が変性して脳の一部が萎縮するアルツハイマー型認知症で、脳内で産生されるアミロイドβタンパクの蓄積が発症に関与するとされる。

×① 基礎疾患として高血圧症が多い。

高血圧症が基礎疾患となるものは血管性認知症である。

×② 初期には記銘力障害はみられない。

アルツハイマー型認知症の初期には記憶障害や実行機能障害がみられる。

×④ MRI所見では前頭葉の萎縮が特徴的である。

前頭葉や側頭葉の萎縮は前頭側頭型認知症の特徴である。アルツハイマー型認知症では頭頂葉の血流低下を特徴とする。

▶午前34

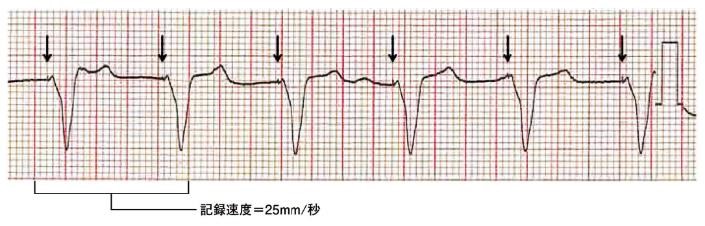

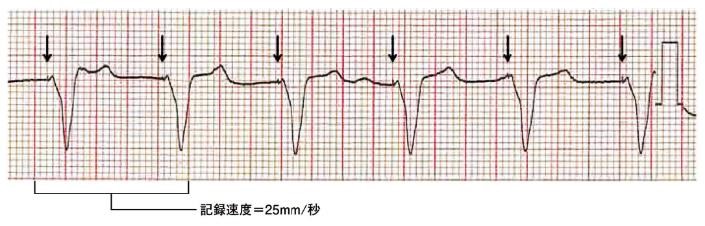

ペースメーカー装着患者における右心室ペーシング波形の心電図を別に示す。

心電図の記録速度は通常の25mm/秒であり、矢印で示した小さなノッチがペースメーカーからの電気刺激が入るタイミングを示している。

心電図波形によって計測した心拍数で正しいのはどれか。

- 30/分以上、50/分未満

- 50/分以上、70/分未満

- 70/分以上、90/分未満

- 90/分以上、99/分以下

③ 70/分以上、90/分未満

記録速度は1秒25mm、1分間では25×60=1500mmとなる。矢印で示したノッチ間は約18mmであり、1分間の心拍数は1500÷18=83.33...となる。

▶午前35

労働者災害補償保険法に規定されているのはどれか。

- 失業時の教育訓練給付金

- 災害発生時の超過勤務手当

- 有害業務従事者の健康診断

- 業務上の事故による介護補償給付

④ 業務上の事故による介護補償給付

労働者災害補償保険法に基づき、業務上の事由や通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して必要な保険給付を行っている。

×① 失業時の教育訓練給付金

雇用保険法に規定されている。

×② 災害発生時の超過勤務手当

労働基準法に規定されている。

×③ 有害業務従事者の健康診断

労働安全衛生法に規定されている。

*第8編 8.労働災害補償と業務上疾病 p321~322

▶午前36

高齢者における肺炎の三次予防はどれか。

- 口腔内の衛生管理

- 肺炎球菌ワクチンの接種

- 呼吸リハビリテーション

- 健康診断での胸部エックス線撮影

③ 呼吸リハビリテーション

疾病の予防対策には、生活習慣の改善や予防接種等により発症そのものを予防する一次予防、検診等により発症の早期発見・早期治療により重症化を予防する二次予防、リハビリテーション等により疾病の進行後の社会復帰を図る三次予防がある。①と②は一次予防、④は二次予防である。

*第3編1章 1.生活習慣病 p81~86

▶午前37

患者と看護師の関係において、ラポールを意味するのはどれか。

- 侵されたくない個人の空間

- 人間対人間の関係の確立

- 意図的な身体への接触

- 自己開示

② 人間対人間の関係の確立

ラポールは相互の親密な信頼関係を意味し、患者と医療従事者間の関係で重要となる。

▶午前38

看護における情報について正しいのはどれか。

- 尺度で測定された患者の心理状態は主観的情報である。

- 入院費用に関する患者の不安は客観的情報である。

- 観察した食事摂取量は客観的情報である。

- 既往歴は主観的情報である。

③ 観察した食事摂取量は客観的情報である。

患者の話や訴えから得られた情報は主観的情報で、観察や測定、既往歴で得られる客観的情報と区別して患者の状態を把握する。

▶午前39

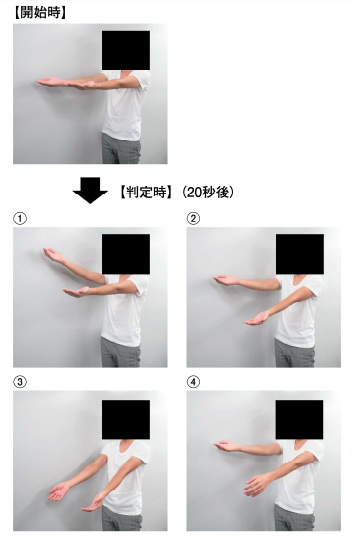

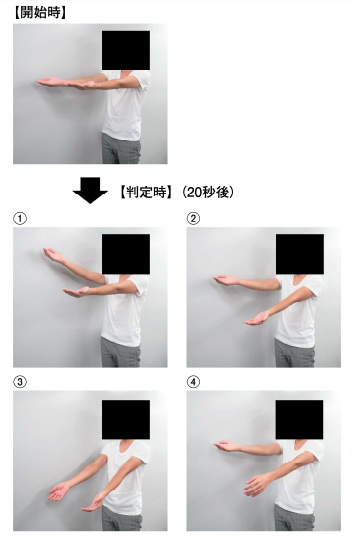

Barré〈バレー〉徴候の査定の開始時と判定時の写真を別に示す。

左上肢のBarré〈バレー〉徴候陽性を示すのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

④ ④

上肢バレー徴候は、脳梗塞等による錐体路の障害により上肢に軽度の運動麻痺がある場合に現れるもので、写真のように麻痺側の上肢(当問では左上肢)が回内しながら下がってくる。

▶午前40

入院中の妻を亡くした直後の夫へのグリーフケアで最も適切なのはどれか。

- 妻の話を夫とすることは避ける。

- 夫の悲嘆が軽減してからケアを開始する。

- 夫が希望する場合は死後の処置を一緒に行う。

- 妻を亡くした夫のためのサポートグループへの参加を促す。

③ 夫が希望する場合は死後の処置を一緒に行う。

死別直後は死の衝撃から否認を経て死を受け入れる段階であり、遺族に対するグリーフケアとして、本人の希望を前提に死後処置を行い、死を受容することが適切である。

▶午前41

ヨード制限食が提供されるのはどれか。

- 甲状腺シンチグラフィ

- 慢性腎不全の治療

- 肝臓の庇護

- 貧血の治療

① 甲状腺シンチグラフィ

甲状腺シンチグラフィは放射性ヨード(ヨウ素)を内服して行う甲状腺の検査であり、正確な検査のために約1週間前からは海藻類などに多く含まれるヨードの摂取を制限する必要がある。

▶午前42

体位が身体に与える影響について正しいのはどれか。

- 座位から仰臥位になると楽に呼吸ができる。

- 立位と比較して座位の方が収縮期血圧は低い。

- 仰臥位から急に立位になると脈拍が速くなる。

- 立位からTrendelenburg〈トレンデレンブルグ〉位になると収縮期血圧が下降する。

③ 仰臥位から急に立位になると脈拍が速くなる。

急な立位により心拍出量・血圧の低下、脈拍の増加を引き起こし(起立性低血圧)、めまいやふらつき、意識障害による転倒や転落につながるリスクが高くなる。

×① 座位から仰臥位になると楽に呼吸ができる。

仰臥位では胸郭の運動が制限されて呼吸困難が強まるため、呼吸困難が生じている患者ではその軽減のため起座位による起座呼吸が多くみられる。

×② 立位と比較して座位の方が収縮期血圧は低い。

収縮期血圧は座位よりも立位が低く、拡張期血圧では立位よりも座位が低い。

×④ 立位からTrendelenburg〈トレンデレンブルグ〉位になると収縮期血圧が下降する。

仰臥位で頭部低位・腰部高位とするトレンデレンブルグ位は、ショックによる低血圧を来している場合に用いられることがある体位で、収縮期血圧の上昇がみられる。

▶午前43

洗髪を行うときに、患者のエネルギー消費が最も少ない体位はどれか。

- 仰臥位

- 端座位

- 起座位

- Fowler〈ファウラー〉位

① 仰臥位

仰臥位はエネルギー消費が最も少なく、ケリーパッドを用いた仰臥位による洗髪介助が実施される。

▶午前44

前腕部からの動脈性の外出血に対する用手間接圧迫法で血流を遮断するのはどれか。

- 鎖骨下動脈

- 腋窩動脈

- 上腕動脈

- 橈骨動脈

③ 上腕動脈

失血を防ぐための圧迫止血法には、ガーゼなどで出血部位を強く押さえる直接圧迫止血法と、出血部位に近い中枢側(心臓側)の動脈を手や指で圧迫する(用手)間接圧迫止血法がある。本問では、前腕部から近い中枢側の動脈として上腕動脈が適切である。

▶午前45

看護師が医療事故を起こした場合の法的責任について正しいのはどれか。

- 罰金以上の刑に処せられた者は行政処分の対象となる。

- 事故の程度にかかわらず業務停止の処分を受ける。

- 民事責任として業務上過失致死傷罪に問われる。

- 刑法に基づき所属施設が使用者責任を問われる。

① 罰金以上の刑に処せられた者は行政処分の対象となる。

保健師助産師看護師法に基づき、看護師免許付与における相対的欠格事由として以下を定め、いずれかに該当した場合は免許を与えないことがあり、看護師が該当した場合は厚生労働大臣が免許の取消し等の行政処分をすることができる。

- 罰金以上の刑に処せられた者

- 医事に関し犯罪または不正の行為のあった者

- 心身の障害により看護師の業務を適正に行うことができない者

- 麻薬、大麻またはあへんの中毒者

*第4編1章 4.4〕看護職員等 p202~206

▶午前46

疾患と原因となる生活習慣の組合せで適切なのはどれか。

- 低血圧症――飲酒

- 心筋梗塞――長時間労働

- 悪性中皮腫――喫煙

- 1型糖尿病――過食

② 心筋梗塞――長時間労働

長時間にわたる過重な労働は、脳・心臓疾患との関連性が強いという医学的知見が得られている。

×① 低血圧症――飲酒

飲酒が原因となるものには、高血圧症などがある。

×③ 悪性中皮腫――喫煙

喫煙が原因となるものには、がんや脳卒中、心疾患、慢性閉塞性肺疾患〈COPD〉などがある。

×④ 1型糖尿病――過食

過食が原因となるものは2型糖尿病で、1型糖尿病は生活習慣と無関係に発症する。

*第8編 9.1〕過重労働による健康障害防止対策 p323

▶午前47

自動体外式除細動器〈AED〉による電気的除細動の適応となるのはどれか。

- 心静止

- 心房細動

- 心室細動

- 房室ブロック

③ 心室細動

自動体外式除細動器〈AED〉は、致死性不整脈である心室細動および無脈性心室頻拍を電気ショックによって取り除く(除細動)装置である。

*第4編1章 3.3〕救急、休日夜間医療 p177~180

▶午前48

術中の仰臥位の保持によって発生することがある腕神経叢麻痺の原因はどれか。

- 上腕の持続的圧迫

- 前腕の回外の持続

- 肘関節の持続的圧迫

- 上肢の90度以上の外転

④ 上肢の90度以上の外転

腕神経叢麻痺は、腕神経叢に過大な牽引力がかかることで生じる腕や手の麻痺で、上肢(肩関節)の90度以上の外転を仰臥位で保持することで発生のおそれがある。

▶午前49

点滴静脈内注射によって抗癌薬を投与している患者の看護で適切なのはどれか。

- 悪心は薬で緩和する。

- 留置針は原則として手背に挿入する。

- 血管痛がある場合は直ちに留置針を差し替える。

- 2回目以降の投与では過敏症の症状の確認は必要ない。

① 悪心は薬で緩和する。

抗癌薬の副作用〈有害作用〉として悪心(嘔気)や嘔吐、骨髄抑制などがあり、悪心に関しては制吐薬の使用による緩和が図られる。

×② 留置針は原則として手背に挿入する。

留置針は前腕に挿入する。

×③ 血管痛がある場合は直ちに留置針を差し替える。

血管痛の原因を確認し、血管外漏出のおそれがある場合は直ちに注入を中止する。

×④ 2回目以降の投与では過敏症の症状の確認は必要ない。

2回目以降の投与でも過敏症のおそれはあり、適宜症状を確認する必要がある。

▶午前50

Aさん(60歳、男性)は、慢性心不全の終末期で、積極的な治療を行わないことを希望している。現在、入院中で、リザーバーマスク10L/分で酸素を吸入し、水分制限がある。時々息切れがみられるが、Aさんは面会に来た長女との会話を楽しみにしている。バイタルサインは呼吸数28/分、脈拍110/分、血圧76/50mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉88%であった。

このときの対応で最も適切なのはどれか。

- 面会は制限しない。

- 水分制限を厳しくする。

- Aさんに仰臥位を維持してもらう。

- 面会中は酸素マスクを鼻腔カニューラに変更する。

① 面会は制限しない。

心不全の終末期患者で積極的な治療を望まず、面会での長女との会話を楽しみにしており、面会の制限は必要ない。

×② 水分制限を厳しくする。

心不全患者に対して過度の水分摂取は制限するが、積極的な治療を望まない終末期患者に対して、制限を厳しくする必要は無い。

×③ Aさんに仰臥位を維持してもらう。

×④ 面会中は酸素マスクを鼻腔カニューラに変更する。

QOL(生活の質)を維持するための緩和ケアとして、呼吸困難症状を軽減するため、上半身を起こした体位への切替や、酸素マスクの常時着用が適切である。

▶午前51

Aさん(42歳、女性)は、3日前から微熱と強い全身倦怠感を自覚したため病院を受診したところ、肝機能障害が認められ、急性肝炎の診断で入院した。1か月前に生の牡蠣を摂取している。Aさんはこれまで肝臓に異常を指摘されたことはなく、家族で肝臓疾患を罹患した者はいない。

Aさんが罹患した肝炎について正しいのはどれか。

- 細菌感染である。

- 劇症化する危険性がある。

- 慢性肝炎に移行しやすい。

- インターフェロン療法を行う。

② 劇症化する危険性がある。

問題文より、汚染された食品や水などを介した経口感染が主な感染経路であるA型肝炎と考えられる。A型肝炎はまれに劇症化することがある。

×① 細菌感染である。

A型肝炎ウイルス(HAV)によるウイルス感染である。

×③ 慢性肝炎に移行しやすい。

B型肝炎やC型肝炎とは異なり、A型肝炎は慢性化することはない。

×④ インターフェロン療法を行う。

インターフェロン療法はB型肝炎、C型肝炎に用いる。

*第3編3章 3.3〕ウイルス性肝炎 p134~137

▶午前52

ホルモン負荷試験について正しいのはどれか。

- ホルモン分泌異常を生じている部位の推定に用いる。

- 分泌異常が疑われるホルモンを投与する。

- 前日の夕食から禁食にする。

- 入院が必要である。

① ホルモン分泌異常を生じている部位の推定に用いる。

ホルモン負荷試験は、分泌異常が疑われるホルモンの分泌を刺激するホルモンを投与し、その分泌量を検査して異常部位を推定する。③当日の朝食は禁食、④入院を必要としない。

▶午前53

乳癌の自己検診法の説明で適切なのはどれか。

- 月経前に行う。

- 年に1回実施する。

- 指先を立てて乳房に触る。

- 乳房の皮膚のくぼみの有無を観察する。

④ 乳房の皮膚のくぼみの有無を観察する。

乳癌の早期発見・早期治療のため自己検診が勧められている。②毎月1回、①乳房が柔らかくなる月経後に、③指先をそろえて指の腹でなでるようにしこりの有無を確認するとともに、④くぼみやただれ、異常分泌物などの有無を観察する。

▶午前54

高齢者の看護において目標志向型思考を重視する理由で最も適切なのはどれか。

- 疾患の治癒促進

- 老化現象の進行の抑制

- 病態の関連図の作成の効率化

- 生活全体を豊かにするケアの実践

④ 生活全体を豊かにするケアの実践

目標志向型のアプローチは、高齢者へのアセスメントの結果を総合的に勘案して、より豊かな生活を実現するための目標を設定し、達成する手法である。①~③は現状認められる課題を解決する問題解決型のアプローチである。

▶午前55

高齢者の活動と休息のリズムの調整について最も適切なのはどれか。

- 午前中に日光を浴びる機会をつくる。

- 昼食後に入浴する。

- 昼寝をしない。

- 就寝前に水分を多く摂る。

① 午前中に日光を浴びる機会をつくる。

体内環境を変化させるサーカディアンリズム(概日リズム)は約24時間周期であり、光の明暗による刺激により調整されるため、特に朝の決まった時間に太陽の刺激を浴びることで夜間の睡眠を促すことができる。

×② 昼食後に入浴する。

入浴は副交感神経を優位にし、スムーズな入眠に導くため、就寝前に入浴することが適している。

×③ 昼寝をしない。

午後の早い時刻に30分以内の短い昼寝を行うことは、加齢で短くなった夜間の睡眠時間を補うことができる。ただし、30分以上の昼寝では目覚めの悪さ(睡眠惰性)が生じ、夜間の睡眠にも影響するので避ける。

×④ 就寝前に水分を多く摂る。

就寝前に過度な水分を摂取すると、夜間に尿意を催し、睡眠を阻害する。

▶午前56

加齢による咀嚼・嚥下障害の特徴で正しいのはどれか。

- 咳嗽反射が低下する。

- 口腔内の残渣物が減る。

- 唾液の粘稠度が低下する。

- 食道入口部の開大が円滑になる。

① 咳嗽反射が低下する。

咳嗽反射とは、気管に侵入した分泌物や異物を咳き込んで排除する防御反応である。加齢に伴い咳嗽反射が低下すると気管に異物等が入りやすくなり、誤嚥性肺炎のリスクが増大する。

×② 口腔内の残渣物が減る。

加齢に伴う口腔内の残渣物の増加によって、口腔衛生が悪化する。

×③ 唾液の粘稠度が低下する。

加齢に伴う唾液分泌量の低下(粘稠度の上昇)によって、嚥下機能が低下する。

×④ 食道入口部の開大が円滑になる。

加齢に伴う食道入口部開大の不良によって、通過障害を引き起こしやすくなる。

▶午前57

Aさん(85歳、女性)は、両側の感音難聴で「音は聞こえるけれど、話の内容が聞き取れないので困っています」と話した。

Aさんに対する看護師の対応で適切なのはどれか。

- 大きな声で話す。

- 話の内容をより詳しく説明する。

- Aさんが文字盤を使えるようにする。

- 看護師の口の動きが見えるように話す。

④ 看護師の口の動きが見えるように話す。

蝸牛など感音系の器官が障害される加齢性難聴では、特に高音域が聞こえづらくなる。ゆっくり低く短文で話し、口の動きを見せる、ジェスチャーを交えるなど非言語の工夫で話を補うことが適切である。

▶午前58

Lewy〈レビー〉小体型認知症の初期にみられる症状はどれか。

- 幻視

- 失語

- 脱抑制

- 人格変化

① 幻視

レビー小体型認知症は、脳神経が変性して脳の一部が萎縮する過程で起こる認知症で、特徴的な症状として発症初期から幻視(実際に見えない人や物が見えるといった錯視)がしばしば現れることが挙げられる。その他は前頭側頭型認知症で多くみられる症状である。

*第3編2章 2.老人保健 p105~108

▶午前59改題

介護保険法で「入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設」と規定されているのはどれか。

- 介護老人保健施設

- 介護老人福祉施設

- 介護療養型医療施設

- 介護医療院

② 介護老人福祉施設

介護保険制度の施設サービスとして、「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「介護医療院」が規定されている。介護老人福祉施設では、原則要介護3以上の要介護者に対し、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行う。

×① 介護老人保健施設

介護老人保健施設では、症状が安定期にある要介護者に対し、居宅での生活が営めるよう支援するため、看護、医学的管理の下における必要な医療や日常生活上の世話を行う。

×③ 介護療養型医療施設

×④ 介護医療院

介護医療院では、長期にわたり療養が必要である要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下における必要な医療や日常生活上の世話を行う。なお、介護療養型医療施設は介護医療院に転換が図られている。

*第5編1章 2.2〕介護給付 p233~236

▶午前60

出産や育児に関する社会資源と法律の組合せで正しいのはどれか。

- 入院助産――児童福祉法

- 出産扶助――母体保護法

- 出産手当金――母子保健法

- 養育医療――児童手当法

① 入院助産――児童福祉法

入院助産は児童福祉法に規定され、妊産婦が経済的理由により入院助産を受けることができない場合に、本人から申込みがあったときは助産施設で助産を行わなければならない。

×② 出産扶助――母体保護法

出産扶助は生活保護法の8扶助(生活、教育、住宅、医療、介護、出産、生業、葬祭)の一つである。

×③ 出産手当金――母子保健法

出産手当金は健康保険法に基づく。

×④ 養育医療――児童手当法

未熟児に対する養育医療の給付は、母子保健法に規定している。

*第3編2章 1.母子保健 p96~105

▶午前61

Aさん(16歳、女子)。身長160cm、体重40kg。1年で体重が12kg減少した。Aさんは6か月前から月経がみられないため婦人科クリニックを受診し、体重減少性無月経と診断された。

今後、Aさんの無月経が長期間続いた場合、増加することが予想されるのはどれか。

- 血糖値

- 骨吸収

- 体脂肪率

- エストロゲン

② 骨吸収

体重減少性無月経は、標準体重の15%以上の体重減少を伴う無月経である。無月経が長時間続くことで女性ホルモンであるエストロゲンの分泌量が減少し、エストロゲンにより抑制されていた骨吸収が進行(破骨)、骨粗鬆症のリスクが高まる。

▶午前62

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律〈DV防止法〉で正しいのはどれか。

- 婚姻の届出をしていない場合は保護の対象とはならない。

- 暴力を受けている者を発見した者は保健所へ通報する。

- 暴力には心身に有害な影響を及ぼす言葉が含まれる。

- 母子健康センターは被害者の保護をする。

③ 暴力には心身に有害な影響を及ぼす言葉が含まれる。

DV防止法の「暴力」は、身体に対する暴力またはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を指す。

×① 婚姻の届出をしていない場合は保護の対象とはならない。

DV防止法の「配偶者」には、男性・女性の別を問わず、婚姻の届出をしていない事実婚、離婚後(事実上離婚したと同様の事情に入ることを含む)、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力も含む。

×② 暴力を受けている者を発見した者は保健所へ通報する。

DV防止法に基づき、配偶者からの暴力を受けている者を発見した者は、配偶者暴力相談支援センターまたは警察官に通報するよう努めなければならない。

×④ 母子健康センターは被害者の保護をする。

通報を受けた配偶者暴力相談支援センターが相談や自立支援、一時保護などを行う。なお、加害者に対する被害者への接近禁止命令や退去命令などの保護命令は裁判所が行う。

*第5編2章 4.児童家庭福祉 p247~250

▶午前63

妊婦の感染症と児への影響の組合せで正しいのはどれか。

- 風疹――白内障

- 性器ヘルペス――聴力障害

- トキソプラズマ症――先天性心疾患

- 性器クラミジア感染症――小頭症

① 風疹――白内障

風疹は、発熱や発疹、リンパ節腫脹を特徴とする風疹ウイルスによる感染性疾患で、主に飛沫感染が感染経路である。妊婦が妊娠20週ごろまでに風疹に感染すると、白内障や先天性心疾患、難聴などを特徴とする先天性風疹症候群の児が生まれる可能性がある。

*第3編3章 3.5〕風しん・麻しん p140

▶午前64

Aさん(68歳、女性)は、胃癌のため入院した。入院初日に「夫も癌になって、亡くなる前に痛みで苦しんでいました。私も痛みが怖いんです」と言った。看護師は、Aさんが夫のように苦しむことへの恐怖や不安があることが分かり、Aさんとともに対処法について考えた。

この時点での患者―看護師関係の段階はどれか。

- 方向付け

- 同一化

- 開拓利用

- 問題解決

① 方向付け

ペプロウ看護論は患者と看護師の関係発達過程として、「方向付け」「同一化」「開拓利用」「問題解決」の4段階を示している。初期段階である方向付けでは、看護師が患者と出会い、患者の抱える健康問題等を共有し、それを解決するための支援を開始する。

▶午前65

訪問看護の利用者に関する訪問看護と病院の外来看護の連携で適切なのはどれか。

- 訪問看護報告書は外来看護師に提出する。

- 利用者の個人情報の相互共有に利用者の承諾書は不要である。

- 利用者が使用している医療材料の情報を外来看護師と共有する。

- 訪問看護師から外来看護師に利用者の外来診察の予約を依頼する。

③ 利用者が使用している医療材料の情報を外来看護師と共有する。

訪問看護の利用者が病院の外来看護を組み合わせて利用するに当たり、正確でスムーズな連携を実現するため、訪問看護師が医師の訪問看護指示書を基に使用した医療材料の情報を、外来看護師と共有することは適切である。

▶午前66

Aさん(42歳、女性)は、交通事故による脊髄損傷で入院し、リハビリテーションを受けた。Aさんの排泄の状況は、間欠的導尿による排尿と、坐薬による3日に1回の排便である。同居する夫と実母が導尿の指導を受け、退院することになった。初回の訪問看護は退院後3日目とし、その後は訪問看護を週2回受けることになった。

入院していた医療機関から提供された患者情報のうち、初回訪問のケア計画を立案するのに最も優先度の高い情報はどれか。

- 食事の摂取量

- 1日の導尿回数

- 最終排便の日時

- リハビリテーションの内容

③ 最終排便の日時

脊椎損傷の症状として排便障害があり、便秘や腸閉塞、褥瘡などの予防のため、初回訪問のケア計画を立案する際には最終排便の日時を確認し、排便記録を付けて排便コントロールを行うようにすることが適している。

▶午前67

A君(6歳、男児)は、父母と姉との4人で暮らしている。3歳児健康診査で運動機能の発達の遅延を指摘され、5歳のときにDuchenne〈デュシェンヌ〉型筋ジストロフィーの確定診断を受けた。現在は、床からの立ち上がり動作に介助が必要である。見守りが必要ではあるが、室内の歩行は自立している。在宅支援サービスは利用していない。A君の外来受診時に母親から「最近、Aの世話をしていると、8歳の姉が私にしがみついて離れないので困ります」と看護師に相談があった。

このときの看護師の対応で最も優先されるのはどれか。

- 姉の小学校の養護教諭に家庭訪問を依頼する。

- 姉にA君の歩行の見守りをさせるよう勧める。

- 短期入所を利用して父母と姉とで旅行するよう勧める。

- 居宅介護を利用して母が姉と関わる時間を確保することを提案する。

④ 居宅介護を利用して母が姉と関わる時間を確保することを提案する。

母親はA君の世話によって姉と関わる時間が減り、姉に退行現象が生じていると考えられる。A君は筋ジストロフィーにより室内の歩行は自立しているものの介助や見守りを必要とするため、在宅支援サービスを利用していない同居家族の負担は大きい。介護者の負担軽減(レスパイトケア)のため居宅介護を利用して、姉との時間を確保することは提案として適切である。

▶午前68

在宅で訪問看護師が行う要介護者の入浴に関する援助で適切なのはどれか。

- 入浴前後に水分摂取を促す。

- 浴室の換気は入浴直前に行う。

- 浴槽に入っている間に更衣の準備をする。

- 入浴前の身体状態の観察を家族に依頼する。

① 入浴前後に水分摂取を促す。

成人の体重に占める水分量は約60%だが、高齢者では50~55%と減るため脱水を起こしやすく、発汗が強くなる入浴前後に水分摂取を促すことが適切である。

×② 浴室の換気は入浴直前に行う。

温度の急激な変化による血圧の大幅な変動が起こすいわゆるヒートショックを避けるため、入浴前は浴室を暖めるなどして浴室と脱衣所の温度差を小さくする。

×③ 浴槽に入っている間に更衣の準備をする。

要介護者の入浴中の溺水等を防ぐため注意をそらさない。

×④ 入浴前の身体状態の観察を家族に依頼する。

身体状態の観察は訪問看護師が中心に行う。

▶午前69

Aさん(65歳、女性)は、夫と実父との3人暮らしである。脊柱管狭窄症の術後、地域包括ケア病棟に入院中である。退院後は自宅に戻り室内で車椅子を利用する予定である。Aさんの障害高齢者の日常生活自立度判定基準はB-1である。

看護師による家族への指導で最も適切なのはどれか。

- 家族の生活習慣を中心に屋内環境を整備する。

- 夜間の車椅子によるトイレへの移動は制限する。

- 退院後の生活の課題に応じて福祉用具を選定する。

- ベッドから車椅子への移動介助にリフトの導入を勧める。

③ 退院後の生活の課題に応じて福祉用具を選定する。

障害高齢者の日常生活自立度判定基準B-1は、介助なしに車椅子に移乗し食事も排泄もベッドから離れて行う場合に該当し、自立した車椅子での在宅生活により生じる課題に応じて、福祉用具の選定を行うのが適切である。

▶午前70

特定行為に係る看護師の研修制度に関して正しいのはどれか。

- 特定行為は診療の補助行為である。

- 研修は都道府県知事が指定する研修機関で実施する。

- 研修を受けるには10年以上の実務経験が必要である。

- 看護師等の人材確保の促進に関する法律に定められている。

① 特定行為は診療の補助行為である。

特定行為とは、看護師が医師または歯科医師の作成する手順書により行う診療の補助をいい、38行為が規定されている。

×② 研修は都道府県知事が指定する研修機関で実施する。

平成27年(2015年)から特定行為に係る看護師の研修制度が開始し、厚生労働大臣が特定行為研修を行う研修機関を指定している。

×③ 研修を受けるには10年以上の実務経験が必要である。

研修を受けるに当たり実務経験は問わない。

×④ 看護師等の人材確保の促進に関する法律に定められている。

特定行為やその研修については、保健師助産師看護師法に定められている。

*第4編1章 4.4〕看護職員等 p202~206

▶午前71

ある組織では、リーダーの支援の下でグループ討議を経て方針を決定している。

このリーダーシップスタイルはどれか。

- 委任的リーダーシップ

- 参加的リーダーシップ

- 教示的リーダーシップ

- カリスマ的リーダーシップ

② 参加的リーダーシップ

参加的(民主型)リーダーシップは、組織のメンバー全員の協力の下に意見を出し合い、共有し、意思決定を行う方式で、リーダーは進行役やとりまとめ役を担う。

×① 委任的リーダーシップ

委任的リーダーシップは、業務遂行の決定権や責任をメンバーに委ねるリーダーシップをいう。

×③ 教示的リーダーシップ

教示的リーダーシップは、業務の具体的な指示を一方的に与えるリーダーシップをいう。

×④ カリスマ的リーダーシップ

カリスマ的リーダーシップは、周囲に支持されるカリスマ性を持った者が組織を強力に牽引するリーダーシップをいう。

▶午前72

Aさん(32歳、女性)は小児専門の病院に勤務していたが、国際保健医療協力プログラムで中央アフリカ地域の州事務所に母子保健担当の看護師として派遣された。この地域は長く紛争が続き、母子の健康状態が不良と聞いた。

Aさんが現地で最初に行う業務はどれか。

- 経口補水液の配布

- 乳幼児の栄養状態の把握

- 女性の識字率向上の支援

- 病院における母子看護業務の把握

② 乳幼児の栄養状態の把握

国内外にかかわらず、看護過程の第1段階はアセスメント(情報収集)であり、不良とされる母子の健康状態に関する主観的・客観的情報を収集することが適している。

▶午前73

最も順応しにくいのはどれか。

- 視覚

- 嗅覚

- 味覚

- 触覚

- 痛覚

⑤ 痛覚

通常、感覚は視覚における明順応(明るいところに出たときの順応)や暗順応(暗いところに入ったときの順応)のように時間とともに感度が低下する順応が生じるが、皮膚や粘膜にある表在感覚のうち痛覚では順応が起こりにくく、刺激に対する痛みが持続する。

▶午前74

起立性低血圧について正しいのはどれか。

- 脱水との関連はない。

- 高齢者には起こりにくい。

- 塩分の過剰摂取によって起こる。

- 脳血流の一時的な増加によって生じる。

- 自律神経障害を起こす疾患で生じやすい。

⑤ 自律神経障害を起こす疾患で生じやすい。

起立性低血圧は急に立ち上がった際などに血圧が低下し、めまいやふらつき、意識障害が生じるもので、自律神経の機能低下に伴い生じることが多い。

×① 脱水との関連はない。

×③ 塩分の過剰摂取によって起こる。

水や塩分(電解質)を失う脱水が発症に関連する。

×② 高齢者には起こりにくい。

体内の水分量が少ない高齢者に生じやすい。

×④ 脳血流の一時的な増加によって生じる。

脳血流が減少することで生じる。

▶午前75改題

令和4年(2022年)の人口動態統計における妻の平均初婚年齢はどれか。

- 23.7歳

- 25.7歳

- 27.7歳

- 29.7歳

- 31.7歳

④ 29.7歳

令和4年(2022年)の平均初婚年齢は、夫が31.1歳、妻が29.7歳である。なお、第一子出生時の母親の平均年齢は30.9歳となっている。

*第2編2章 8.婚姻 p67~68

▶午前76

人獣共通感染症で蚊が媒介するのはどれか。

- Q熱

- 黄熱

- 狂犬病

- オウム病

- 重症熱性血小板減少症候群〈SFTS〉

② 黄熱

人獣共通感染症は、動物由来感染症のうち、同一の病原体によりヒトとヒト以外の脊椎動物の双方が罹患する感染症である。黄熱は蚊によって媒介され、サルやヒトを宿主とする。

*第3編3章 1.感染症対策 p125~129

▶午前77

医療職や介護職の業務で法律に規定されているのはどれか。

- 介護福祉士は訪問看護ができる。

- 薬剤師は薬を処方することができる。

- 臨床検査技師は肘静脈から採血ができる。

- 看護師は病院の管理者となることができる。

- 診療放射線技師はエックス線写真に基づく診断ができる。

③ 臨床検査技師は肘静脈から採血ができる。

臨床検査技師は、診療の補助として医師または歯科医師の指示の下に採血や検体採取、省令で定める生理学的検査を行う。

×① 介護福祉士は訪問看護ができる。

訪問看護を行うことができる職種として、看護師、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が認められている。

×② 薬剤師は薬を処方することができる。

薬剤師は、医師、歯科医師または獣医師が交付した処方箋によって調剤するもので、処方するものではない。

×④ 看護師は病院の管理者となることができる。

病院の管理者は、医業の場合は臨床研修等修了医師を、歯科医業の場合は臨床研修等修了歯科医師を当てなければならない。

×⑤ 診療放射線技師はエックス線写真に基づく診断ができる。

診療放射線技師は、放射線を人体に照射することを業とする者であり、診断を行うものではない。

*第4編1章 4.医療関係者 p193~209

▶午前78

思春期に、親や家族との関係が依存的な関係から対等な関係に変化し、精神的に自立することを示すのはどれか。

- 自我同一性の獲得

- 心理的離乳

- 愛着形成

- 探索行動

- 母子分離

② 心理的離乳

思春期には、依存と独立のアンビバレント〈両価的〉な感情を持ちながらも、自我同一性(アイデンティティ)の確立の過程で、親からの心理的離乳、年長者の価値観への拒絶、同世代の仲間との価値観の共有がみられる(第2反抗期)。

▶午前79

排泄が自立していない男児の一般尿を採尿バッグを用いて採取する方法で正しいのはどれか。

- 採尿バッグに空気が入らないようにする。

- 採尿口の下縁を陰茎の根元の位置に貼付する。

- 採尿バッグを貼付している間は座位とする。

- 採取できるまで1時間ごとに貼り替える。

- 採取後は貼付部位をアルコール綿で清拭する。

② 採尿口の下縁を陰茎の根元の位置に貼付する。

採尿バッグは排泄が自立していない児の採尿に用いるもので、男児では採尿口の下縁を陰茎の根元(女児では会陰部)に密着させるように貼付する。

×① 採尿バッグに空気が入らないようにする。

採尿バッグの貼付前に空気を入れて、尿を溜めやすく・漏れにくくする。

×③ 採尿バッグを貼付している間は座位とする。

採尿バッグが剥がれないように仰臥位等の安静な姿勢をとる。

×④ 採取できるまで1時間ごとに貼り替える。

採尿バッグは採取ができるまで貼り続ける。

×⑤ 採取後は貼付部位をアルコール綿で清拭する。

採取前後は濡れたタオルなどで陰部を清拭し乾燥させる。刺激の強いアルコールは用いない。

▶午前80

Aちゃん(6歳、女児)は、左上腕骨顆上骨折と診断され、牽引治療のために入院した。医師からAちゃんと家族に対し、牽引と安静臥床の必要性を説明した後、弾性包帯を用いて左上肢の介達牽引を開始した。

Aちゃんに対する看護で適切なのはどれか。

- 食事を全介助する。

- 左手指の熱感を観察する。

- 抑制ジャケットを装着する。

- 1日1回は弾性包帯を巻き直す。

- 痛みに応じて牽引の重錘の重さを変更する。

④ 1日1回は弾性包帯を巻き直す。

上腕骨顆上骨折は小児に多くみられる肘の骨折で、腫れが強い場合は患側の上肢の牽引を行う。牽引では弾性包帯にゆるみが生じやすく、また循環障害、神経障害、皮膚障害の有無を観察するためにも、1日1回弾性包帯を巻き直すことが適切である。

▶午前81

精神科病院の閉鎖病棟に入院中の患者宛てに厚みのある封筒が届いた。差出人は記載されていなかった。

当日の看護師の対応で適切なのはどれか。

- 患者に渡さず破棄する。

- 患者による開封に立ち会う。

- 開封せず患者の家族に転送する。

- 看護師が開封して内容を確認してから患者に渡す。

- 退院まで開封せずにナースステーションで保管する。

② 患者による開封に立ち会う。

精神保健指定医の判断による隔離や身体的拘束などの行動制限がある場合でも、信書の発受は決して制限できない。ただし、異物が入っていると疑われる場合(当問の場合は差出人が記載されていない厚みのある封筒のため)は、病院職員立ち会いの下、本人が開封し、異物を取り除くことがある。

*第3編2章 4.精神保健 p113~119

▶午前82

潰瘍性大腸炎の特徴で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 遺伝性である。

- 直腸に好発する。

- 縦走潰瘍が特徴である。

- 大腸癌の危険因子である。

- 大量の水様性下痢が特徴である。

② 直腸に好発する。

④ 大腸癌の危険因子である。

潰瘍性大腸炎は粘膜にびらんや潰瘍を形成する原因不明の大腸(特に直腸)の炎症性疾患で、滲出性下痢や粘血便はその特徴であり、大腸癌を合併するリスク因子でもある。なお、③はクローン病の特徴である。

▶午前83

児童相談所について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 国が設置する。

- 児童福祉司が配置されている。

- 母親を一時保護する機能を持つ。

- 知的障害に関する相談を受ける。

- 児童の保健について正しい衛生知識の普及を図る。

② 児童福祉司が配置されている。

④ 知的障害に関する相談を受ける。

児童相談所は、児童福祉司や児童心理司、小児科医など専門職員を配置し、子どもに関する各種の相談に応じる。相談内容は、養護相談、保健相談、障害相談、非行相談、育成相談などに分類されている。

×① 国が設置する。

児童相談所は、都道府県・指定都市に設置が義務づけられている。

×③ 母親を一時保護する機能を持つ。

児童相談所では必要な場合、児童の一時保護や児童福祉施設への入所といった措置をとる。

×⑤ 児童の保健について正しい衛生知識の普及を図る。

保健所が、児童の保健について正しい衛生知識の普及を図る。

*第5編2章 4.児童家庭福祉 p247~250

▶午前84

国際生活機能分類〈ICF〉の構成要素はどれか。2つ選べ。

- 参加

- 休息

- 社会的不利

- 生活関連動作

- 心身機能・構造

① 参加

⑤ 心身機能・構造

国際生活機能分類〈ICF〉は、世界保健機関〈WHO〉が作成した人間の生活機能と障害の分類で、「心身機能・身体構造」「活動」「参加」からなる生活機能と、それらに影響を及ぼす「環境因子」などの背景因子の項目で構成される。

▶午前85

Aさん(48歳、男性)は、右眼の視野に見えにくい部位があることに気付き眼科を受診した。暗い部屋で見えにくいことはない。頭痛や悪心はない。

Aさんの疾患を診断するのに必要な検査はどれか。2つ選べ。

- 脳波検査

- 色覚検査

- 眼圧測定

- 眼底検査

- 眼球運動検査

③ 眼圧測定

④ 眼底検査

右眼の視野欠損があり、暗いところで見えにくい夜盲症や頭痛・悪心はない。眼圧の上昇を原因として不可逆的に視野が狭まる緑内障や、黄斑部の網膜剥離による視野欠損が疑われ、診断には眼圧測定や眼底検査が必要となる。

▶午前86

麻疹に関して正しいのはどれか。2つ選べ。

- 合併症として脳炎がある。

- 感染力は発疹期が最も強い。

- 効果的な抗ウイルス薬がある。

- 2回のワクチン定期接種が行われている。

- エンテロウイルスの感染によって発症する。

① 合併症として脳炎がある。

④ 2回のワクチン定期接種が行われている。

① 麻疹に罹患するとまれに急性脳炎を発症し、精神発達遅滞などの重篤な後遺症が残る、または死亡することがある。

④ 麻疹の定期予防接種として、生後12月から生後24月に至るまでの間にある者(一期)、小学校就学前の5歳以上7歳未満の者(二期)を対象に実施している。

×② 感染力は発疹期が最も強い。

麻疹の症状は、高熱や発症初期に頬粘膜に生じる白色のコプリック斑(カタル期)、その後の耳後部から始まり体の下方へと広がる赤い発疹(発疹期)を特徴とし、特にカタル期で感染力が強い。

×③ 効果的な抗ウイルス薬がある。

麻疹発症者に対する特異的な治療法はなく、症状を和らげる対症療法が行われる。

×⑤ エンテロウイルスの感染によって発症する。

麻疹は麻疹ウイルスの空気感染等によって発症する。

*第3編3章 3.5〕風しん・麻しん p140

▶午前87

Aさん(30歳、女性)。月経周期は28日型で規則的である。5日間月経があり、現在、月経終了後14日が経過した。

この時期のAさんの状態で推定されるのはどれか。2つ選べ。

- 排卵後である。

- 乳房緊満感がある。

- 子宮内膜は増殖期である。

- 基礎体温は低温相である。

- 子宮頸管の粘液量が増加する。

① 排卵後である。

② 乳房緊満感がある。

およそ28日の月経周期のうち、5日間の月経と月経終了後14日が経過しているため、月経初日から19日間が経過している。月経初日から14日後が排卵であるため、現在は排卵後の分泌期(黄体期)で、基礎体温の上昇(高温相)や、プロゲステロンの増加による子宮頸管の粘液量の低下、乳房緊満感が特徴である。

▶午前88

入院集団精神療法において、看護師が担うリーダーの役割で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 患者間の発言量を均等にする。

- 沈黙も意味があると受け止める。

- メンバーの座る位置を固定する。

- 患者の非言語的サインに注目する。

- 話題が変わった場合はすぐに戻す。

② 沈黙も意味があると受け止める。

④ 患者の非言語的サインに注目する。

集団精神療法は、治療者と患者グループにおいて対人関係の相互作用を用いた精神療法であり、うつ病やアルコール依存症、薬物依存症などの患者において効果が高い。治療者(リーダー)はグループ内の対話の方向性を一方的に決めるのではなく、患者が自由に話しやすい対話の場にし、言語的コミュニケーションだけではなく沈黙や非言語的コミュニケーションも見逃さないことが重要である。

▶午前89

精神保健医療福祉に関する法律について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 自殺対策基本法に基づき自殺総合対策大綱が策定されている。

- 障害者基本法の対象は身体障害と精神障害の2障害と規定されている。

- 発達障害者支援法における発達障害の定義には統合失調症が含まれる。

- 精神通院医療の公費負担は精神保健福祉法による自立支援医療で規定されている。

- 犯罪被害者等基本法は犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目標としている。

① 自殺対策基本法に基づき自殺総合対策大綱が策定されている。

⑤ 犯罪被害者等基本法は犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目標としている。

① 自殺対策基本法に基づき、政府には自殺総合対策大綱の策定を、都道府県や市町村には自殺対策計画の策定を義務づけている。

⑤ 犯罪被害者等基本法は、犯罪等により害を被った者及びその家族または遺族(犯罪被害者等)を対象に、その権利利益の保護を図ることを目的とする。

×② 障害者基本法の対象は身体障害と精神障害の2障害と規定されている。

障害者基本法の対象は身体障害、知的障害、精神障害(発達障害含む)その他の心身の機能の障害がある者で、障害・社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある者とされている。

×③ 発達障害者支援法における発達障害の定義には統合失調症が含まれる。

発達障害者支援法では、発達障害を広汎性発達障害(自閉症、アスペルガー症候群など)、学習障害、注意欠陥多動性障害など、通常低年齢で発症する脳機能の障害と定義している。

×④ 精神通院医療の公費負担は精神保健福祉法による自立支援医療で規定されている。

精神通院医療などの自立支援医療に係る公費負担は、障害者総合支援法に規定されている。

*第3編2章 6.自殺対策 p123~124

▶午前90

災害拠点病院について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 広域災害医療に対応する。

- 災害発生時に指定される。

- 医療救護班の派遣機能を持つ。

- 免震構造であることが指定要件である。

- 救急救命士の配置が義務付けられている。

① 広域災害医療に対応する。

③ 医療救護班の派遣機能を持つ。

災害拠点病院は、広域災害時に被災地からの重症患者等の受け入れや治療を行い、被災地へ災害派遣医療チーム〈DMAT〉を派遣するなどの機能を持つ。

×② 災害発生時に指定される。

災害拠点病院は、都道府県が平時において指定する。

×④ 免震構造であることが指定要件である。

災害拠点病院の指定要件の一つとして、耐震構造を持つ施設であることとしている。

×⑤ 救急救命士の配置が義務付けられている。

災害拠点病院に救急救命士の配置は問わない。

*第4編1章 3.6〕災害時医療 p181~182

▶午後26

刺激伝導系でないのはどれか。

- 腱索

- 洞房結節

- 房室結節

- Purkinje〈プルキンエ〉線維

① 腱索

刺激伝導系は心臓を一定間隔で拍動させるための興奮刺激の流れをいい、右心房の洞房結節から房室結節に集まり、ヒス束、プルキンエ線維、心室固有筋へと伝わっていく。

▶午後27

アルドステロンで正しいのはどれか。

- 近位尿細管に作用する。

- 副腎髄質から分泌される。

- ナトリウムの再吸収を促進する。

- アンジオテンシンⅠによって分泌が促進される。

③ ナトリウムの再吸収を促進する。

アルドステロンは副腎皮質から分泌されるホルモンであり、腎臓で生成されるレニンが分解・活性化の過程で作るアンジオテンシンⅡにより分泌が促進される。腎臓の遠位尿細管に作用することでナトリウムの再吸収を促進し、血圧を調節する。

▶午後28

慢性閉塞性肺疾患について正しいのはどれか。

- 残気量は減少する。

- %肺活量の低下が著明である。

- 肺コンプライアンスは上昇する。

- 可逆性の気流閉塞が特徴である。

③ 肺コンプライアンスは上昇する。

慢性閉塞性肺疾患〈COPD〉は、長期の喫煙によってもたらされる肺の炎症性疾患である。肺コンプライアンス(肺の膨らみやすさを)の上昇は、肺胞の弾性収縮力を失ったCOPD患者に特徴的である。

×① 残気量は減少する。

COPDでは大きく息を吸い込み吐き出したときの量(%肺活量)は維持されるが、その際最初の1秒間に吐き出した割合(1秒率)が著しく低下し、吐ききった後に残る空気量(残気量)が増加する。

×② %肺活量の低下が著明である。

1秒率を維持しつつ、%肺活量の低下が著明となるものは、間質性肺疾患など拘束性肺疾患の特徴である。

×④ 可逆性の気流閉塞が特徴である。

COPDでは不可逆的に気流閉塞が進行する。可逆性の気流閉塞は気管支喘息等の特徴である。

▶午後29

腰椎椎間板ヘルニアで正しいのはどれか。

- 高齢の女性に多発する。

- 診断にはMRIが有用である。

- 好発部位は第1・2腰椎間である。

- 急性期では手術による治療を行う。

② 診断にはMRIが有用である。

腰椎椎間板ヘルニアは、腰に近い椎間板の突出(ヘルニア)により神経が圧迫されて痛みや麻痺が生じるもので、椎間板の状態を診断するに当たり、MRIによる画像診断が有用である。

×① 高齢の女性に多発する。

20代~40代の比較的若い男性に多発する。

×③ 好発部位は第1・2腰椎間である。

第4・5腰椎間または第5腰椎・仙骨間の椎間板に好発する。

×④ 急性期では手術による治療を行う。

急性期における第一選択の治療として保存療法が取られ、体重や外部からの負荷が腰にかからないよう安静にする必要がある。

▶午後30

配偶者暴力相談支援センターの機能はどれか。

- 一時保護

- 就労の仲介

- 外傷の治療

- 生活資金の給付

① 一時保護

配偶者暴力相談支援センターは、通報などを受けて暴力被害者の相談や自立支援を行うほか、必要な場合には母子生活支援施設や民間シェルターへの一時保護を行っている。

*第5編2章 4.児童家庭福祉 p247~250

▶午後31改題

施行日が最も新しい法律はどれか。

- 高齢社会対策基本法

- 高齢者の医療の確保に関する法律

- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

- 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉

④ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉

平成26年(2014年)に成立・施行した医療介護総合確保推進法は、団塊の世代が75歳以上になる令和7年(2025年)を目標に地域包括ケアシステムの構築、地域医療構想の策定などを定めている。

×① 高齢社会対策基本法

平成7年(1995年)の施行である。

×② 高齢者の医療の確保に関する法律

平成20年(2008年)の施行である(後期高齢者医療制度の開始)。

×③ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

平成18年(2006年)の施行である。

*第4編1章 2.医療計画 p170~174

▶午後32

保健師助産師看護師法に定められているのはどれか。

- 免許取得後の臨床研修が義務付けられている。

- 心身の障害は免許付与の相対的欠格事由である。

- 看護師籍の登録事項に変更があった場合は2か月以内に申請する。

- 都道府県知事は都道府県ナースセンターを指定することができる。

② 心身の障害は免許付与の相対的欠格事由である。

保健師助産師看護師法では、看護師免許付与における相対的欠格事由として、「罰金以上の刑に処せられた者」「医事に関し犯罪または不正の行為のあった者」「心身の障害により看護師の業務を適正に行うことができない者」「麻薬、大麻またはあへんの中毒者」を規定している。

×① 免許取得後の臨床研修が義務付けられている。

免許取得後も、臨床研修等を受け、その資質の向上を図るように努めることとされる(義務ではない)。

×③ 看護師籍の登録事項に変更があった場合は2か月以内に申請する。

登録事項に変更があった場合は、30日以内に厚生労働大臣に訂正を申請する。

×④ 都道府県知事は都道府県ナースセンターを指定することができる。

都道府県ナースセンターの指定等は、看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定される。

*第4編1章 4.4〕看護職員等 p202~206

▶午後34

車椅子による移送で適切なのはどれか。

- エレベーターの中で方向転換する。

- 急な下り坂では前向きに車椅子を進める。

- ティッピングレバーを踏み、段差を乗り越える。

- 移乗する前にフットレスト〈足のせ台〉を下げる。

③ ティッピングレバーを踏み、段差を乗り越える。

段差を上るときはティッピングレバーを踏んで、小車輪(前輪)を浮かせる。

×① エレベーターの中で方向転換する。

エレベーターに乗り込む前に方向転換して後ろ向きに入る。

×② 急な下り坂では前向きに車椅子を進める。

坂を上るときは足側から、急な下り坂では背もたれ側から進む。

×④ 移乗する前にフットレスト〈足のせ台〉を下げる。

乗降する前は、転倒を防止するために足を乗せるフットレストを上げる。

▶午後35

病室環境に適した照度はどれか。

- 100〜200ルクス

- 300〜400ルクス

- 500〜600ルクス

- 700〜800ルクス

① 100〜200ルクス

保健医療施設の照度は日本産業標準調査会のJIS規格により定められており、病室は全般で100ルクス、手術室は全般1,000ルクスで手術野は10,000~100,000ルクスなどとなっている。

*第4編1章 5.医療施設 p209~213

▶午後36

検査の目的と採尿方法の組合せで正しいのはどれか。

- 細菌の特定――中間尿

- 腎機能の評価――杯分尿

- 肝機能の評価――24時間尿

- 尿道の病変の推定――早朝尿

① 細菌の特定――中間尿

中間尿は排泄途中の尿を採取するもので、特に出始めの尿には外尿道周辺の細菌が混じるため、中間尿を用いることで尿中の細菌の特定が容易である。

×② 腎機能の評価――杯分尿

杯分尿は、1回の排尿を前半と後半に容器を分けて採尿する方法で、尿道の病変箇所の推定に用いられる。

×③ 肝機能の評価――24時間尿

24時間尿は、膀胱を空にした開始時点から24時間の尿を蓄尿する方法で、腎機能の評価に用いられる。

×④ 尿道の病変の推定――早朝尿

早朝尿は尿成分が濃縮されており、検査の精度が高まり、尿蛋白の異常を検出しやすい。

▶午後37

職業病や労働災害の防止、より健康的な労働環境の確保および労働者の健康の向上を目的としている法律はどれか。

- 労働組合法

- 労働基準法

- 労働安全衛生法

- 労働関係調整法

③ 労働安全衛生法

労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康の確保、快適な職場環境の形成促進のため、労働衛生の3管理(作業環境管理・作業管理・健康管理)を整備している。

*第8編 3.労働衛生管理の基本 p314~315

▶午後38

合併症のない全身状態が良好な患者に対して、全身麻酔のための気管挿管を行い用手換気をしたところ、左胸郭の挙上が不良であった。

原因として考えられるのはどれか。

- 無気肺

- 食道挿管

- 片肺挿管

- 換気量不足

③ 片肺挿管

換気時に左胸郭の挙上が不良であり、右主気管支への気管挿管による片肺挿管が考えられ、挿管チューブを少しずつ抜く必要がある。

▶午後39

脳出血の後遺症で左片麻痺と嚥下障害のある患者の家族に、食事介助の指導を行うときの説明で適切なのはどれか。

- 「食材にこんにゃくを入れると良いですよ」

- 「体を起こしたら、左の脇の下をクッションで支えましょう」

- 「口の左側に食べ物を入れるようにしましょう」

- 「飲み込むときに咳が出なければ誤嚥の心配はありません」

② 「体を起こしたら、左の脇の下をクッションで支えましょう」

左片麻痺があるため、体を起こした後に患側をクッションで支えるなど、食事中の姿勢(体幹)を安定させることが適切である。

×① 「食材にこんにゃくを入れると良いですよ」

こんにゃくは口腔内でまとまりにくく、嚥下障害のある患者では誤嚥しやすいため避ける。

×③ 「口の左側に食べ物を入れるようにしましょう」

患者が咀嚼して食塊を作りやすいように、健側(右側)に食べ物を入れる。

×④ 「飲み込むときに咳が出なければ誤嚥の心配はありません」

咳嗽反射は気管に入った食物を排除するための防御反応であり、咳嗽反射が低下して誤嚥を引き起こすおそれもあるため、咳の有無で誤嚥の可能性を判断しない。

▶午後40

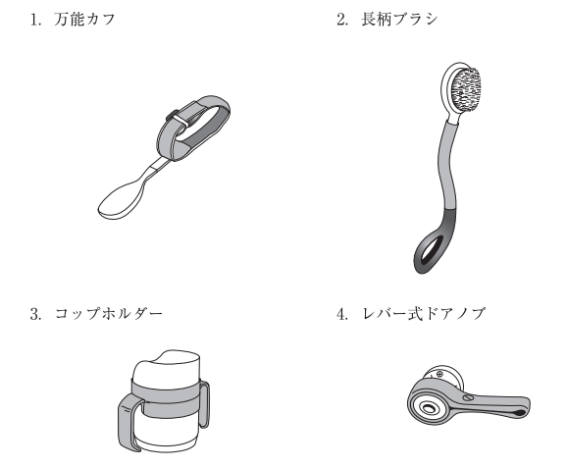

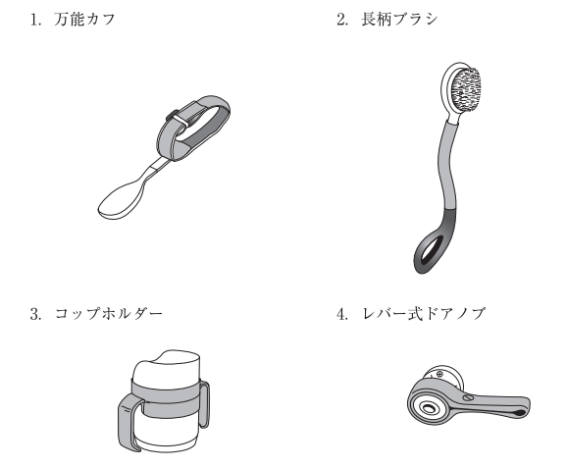

自助具を図に示す。

関節リウマチによって肩関節に痛みがある患者の関節保護のための自助具として最も適切なのはどれか。

②

関節リウマチにより肩関節の動きに制限があるため、腕を上げずにヘアケアができる長柄ブラシが自助具として適している。そのほかは手首や手指の関節に痛みが生じている場合に有用である。

▶午後41

Aさん(59歳、女性)は、半年前に下咽頭癌で放射線治療を受けた。口腔内が乾燥し、水を飲まないと話すことも不自由なことがある。

Aさんに起こりやすいのはどれか。

- う歯

- 顎骨壊死

- 嗅覚障害

- 甲状腺機能亢進症

① う歯

口腔内が乾燥しており、唾液の分泌量の低下が考えられる。唾液による自浄作用が低下し、むし歯(う歯)が起こりやすいため、口腔ケアの必要がある。

▶午後42

1型糖尿病と診断された人への説明で適切なのはどれか。

- 自己血糖測定の試験紙の費用は医療保険の対象外である。

- 食事が摂取できないときはインスリン注射を中止する。

- 低血糖症状には振戦などの自律神経症状がある。

- 運動は朝食前が効果的である。

③ 低血糖症状には振戦などの自律神経症状がある。

インスリン自己注射を行う患者では、食事量、食事間隔、運動量などにより血糖値が正常範囲よりも低下して低血糖を起こす可能性があり、冷や汗(発汗)や動悸、けいれん、ふるえ(振戦)などの自律神経症状がみられる。

×① 自己血糖測定の試験紙の費用は医療保険の対象外である。

糖尿病患者の血糖コントロールに用いられる測定器等は医療保険の対象である。

×② 食事が摂取できないときはインスリン注射を中止する。

食事が取れない場合でも、インスリン不足によるケトン体の蓄積(ケトアシドーシス)を防ぐため、量を減らしたインスリン注射が必要であり、長時間食事が摂取できない場合は主治医等に相談する。

×④ 運動は朝食前が効果的である。

血糖が高くなる食後に運動を行うことが効果的である。

▶午後43

アレルギー性鼻炎について正しいのはどれか。

- 食後に症状が増悪する。

- Ⅳ型アレルギーである。

- スクラッチテストで原因を検索する。

- アレルゲンの除去は症状の抑制に有効である。

④ アレルゲンの除去は症状の抑制に有効である。

例えばスギ花粉によるアレルギー性鼻炎であれば、こまめな掃除や洗濯物の部屋干しなど、アレルゲンの除去が症状の抑制に効果的である。

×① 食後に症状が増悪する。

食後に症状が増悪するのは食物アレルギーである。

×② Ⅳ型アレルギーである。

アレルギー性鼻炎はIgE抗体が関与するⅠ型アレルギー(即時型アレルギー)であり、ダニやハウスダスト、花粉などのアレルゲン(抗原)が原因となり発症する。

×③ スクラッチテストで原因を検索する。

スクラッチテスト(皮膚テスト)はIgE抗体の存在を知るための検査であり、原因アレルゲンを確定するためには抗原特異的IgE検査が行われる。

▶午後44

他動運動による関節可動域〈ROM〉訓練を行うときの注意点で適切なのはどれか。

- 有酸素運動を取り入れる。

- 等尺性運動を取り入れる。

- 近位の関節を支持して行う。

- 痛みがある場合は速く動かす。

③ 近位の関節を支持して行う。

関節可動域〈ROM〉訓練は、関節可動域を維持・増大するために行われる訓練で、他動運動では体幹に近い近位の関節を支持して行う。

×① 有酸素運動を取り入れる。

×④ 痛みがある場合は速く動かす。

他動運動は自身の努力で関節を動かす自動運動が困難な場合などに、他者がゆっくり痛みを生じさせないように関節を動かすものであり、有酸素運動は行われない。

×② 等尺性運動を取り入れる。

等尺性運動は関節を動かさずに筋肉を収縮させるもので、関節可動域〈ROM〉訓練では関節動作を伴う等張性運動を取り入れる。

▶午後45

Aさん(80歳、女性)は、要介護となったため長男家族(長男50歳、長男の妻45歳、18歳と16歳の孫)と同居することとなった。在宅介護はこの家族にとって初めての経験である。

Aさんの家族が新たな生活に適応していくための対処方法で最も適切なのはどれか。

- 活用できる在宅サービスをできる限り多く利用する。

- 家族が持つニーズよりもAさんのニーズを優先する。

- 介護の負担が特定の家族に集中しないように家族で話し合う。

- 10代の子どもを持つ家族の発達課題への取り組みを一時保留にする。

③ 介護の負担が特定の家族に集中しないように家族で話し合う。

同居の主な介護者の悩みやストレスの原因をみると「家族の病気や介護」が最も多く、こうした介護者の負担軽減のため、レスパイトケア(介護者の一時的な休息支援)の視点が重要である。

*第5編1章 2.10〕介護者・要介護者等の状況 p240

▶午後46改題

令和4年(2022年)の就業構造基本調査における65歳以上75歳未満の高齢者の就業について正しいのはどれか。

- 女性では就業している者の割合は40%以上である。

- 就業していない者よりも就業している者の割合が多い。

- 就業していない者のうち40%以上が就業を希望している。

- 就業している者のうち非正規職員・従業員の割合は成人期より多い。

④ 就業している者のうち非正規職員・従業員の割合は成人期より多い。

60歳を境に役員を除く非正規の職員・従業員比率は上昇する。

×① 女性では就業している者の割合は40%以上である。

65歳以上75歳未満の女性高齢者の有業率は32.4%である(65~69歳41.4%、70~74歳25.3%)。

×② 就業していない者よりも就業している者の割合が多い。

65~69歳で有業者384万人・無業者370万人、70~74歳で有業者311万人・無業者は622万人となっており、65歳以上75歳未満では無業者の方が多い。

×③ 就業していない者のうち40%以上が就業を希望している。

無業者のうち就業を希望している就業希望者は、65~69歳で63.6万人(17.2%)、70~74歳で65.8万人(10.6%)となっている。

*第5編2章 6.高齢者福祉等 p252~254

▶午後47

高齢者施設に入所中のAさん(78歳、女性)は、長期間寝たきり状態で、便秘傾向のため下剤を内服している。下腹部痛と便意を訴えるが3日以上排便がなく、浣腸を行うと短く硬い便塊の後に、多量の軟便が排泄されることが数回続いている。既往歴に、消化管の疾患や痔はない。

Aさんの今後の排便に対する看護として最も適切なのはどれか。

- 直腸の便塊の有無を確認する。

- 止痢薬の処方を医師に依頼する。

- 1日の水分摂取量を800mL程度とする。

- 食物繊維の少ない食事への変更を提案する。

① 直腸の便塊の有無を確認する。

便意があるものの排便ができず、浣腸により硬い便塊とともに多量の軟便が数回排泄されており、直腸性便秘が考えられる。まずは直腸の便塊(嵌入便)の有無を確認する。

×② 止痢薬の処方を医師に依頼する。

直腸性便秘への対応として、下剤服用を見直す。

×③ 1日の水分摂取量を800mL程度とする。

約1500mLの適切な水分を摂取することで便を柔らかくし、胃結腸反射により排便を促進する。

×④ 食物繊維の少ない食事への変更を提案する。

便通を整える食物繊維を摂取することが適切である。

▶午後48

老年期のうつ病に特徴的な症状はどれか。

- 幻覚

- 感情鈍麻

- 心気症状

- 着衣失行

③ 心気症状

気分障害であるうつ病は、気分の落ち込み、興味や喜びの喪失といった精神症状と、不眠、食欲不振、疲労感といった身体症状があらわれる。高齢者では特に身体症状に対する訴えや強い不安を特徴とし、微細な身体の不調を重い病気と思い込む心気症状はその一つである。

▶午後49

高齢者に術後の呼吸器合併症が発症しやすい理由で正しいのはどれか。

- 残気量の減少

- 肺活量の低下

- 嚥下反射の閾値の低下

- 気道の線毛運動の亢進

② 肺活量の低下

加齢による呼吸機能の変化として、「肺活量の減少」「1秒率の減少」「残気量の増加」など深呼吸の制限や、「嚥下反射の低下(閾値の上昇)」「気道の線毛運動の低下」による喀痰排出の制限があり、呼吸器合併症の発症リスクを高める。

▶午後50

学童期の肥満について正しいのはどれか。

- 肥満傾向児は肥満度30%以上と定義される。

- 肥満傾向児は高学年より低学年が多い。

- 肥満傾向児は男子より女子が多い。

- 成人期の肥満に移行しやすい。

④ 成人期の肥満に移行しやすい。

学童期の肥満は成人期の肥満に移行しやすく、生活習慣病のリスク因子となる。

×① 肥満傾向児は肥満度30%以上と定義される。

児童・生徒の肥満度・痩身度を判定する計算式として、(実測体重(kg)-標準体重(kg))÷標準体重(kg)×100が用いられ、肥満傾向児は肥満度20%以上とされる。

×② 肥満傾向児は高学年より低学年が多い。

肥満傾向児は高学年になるほど多くなる。例えば、令和3年度(2021年度)の学校保健統計調査では、小学校6歳で男5.25%・女5.15%、11歳で男12.48%・女9.42%となっている。

×③ 肥満傾向児は男子より女子が多い。

令和3年度(2021年度)の学校保健統計調査でみると、小学校6歳~高等学校17歳までいずれの児童・生徒でも肥満傾向児の割合は男子が高い。

*第10編1章 4.学齢期の健康状況 p366~368

▶午後51

外性器異常が疑われた新生児の親への対応として適切なのはどれか。

- 出生直後に性別を伝える。

- 内性器には異常がないことを伝える。

- 出生直後に母児の早期接触を行わない。

- 出生届は性別保留で提出できることを説明する。

④ 出生届は性別保留で提出できることを説明する。

新生児の外性器異常により性別がはっきりしない場合、親には可能性で安易に性を告げず、出生届の性別や名前を保留して提出することができるので出生届を急がせることを避ける。

▶午後52

受胎のメカニズムで正しいのはどれか。

- 排卵は黄体形成ホルモン〈LH〉の分泌が減少して起こる。

- 卵子の受精能力は排卵後72時間持続する。

- 受精は卵管膨大部で起こることが多い。

- 受精後2日で受精卵は着床を完了する。

③ 受精は卵管膨大部で起こることが多い。

×① 排卵は黄体形成ホルモン〈LH〉の分泌が減少して起こる。

黄体形成ホルモン〈LH〉の分泌増加により排卵が促される。

×② 卵子の受精能力は排卵後72時間持続する。

卵子の受精能は排卵後約24時間である。なお、精子の受精能は射精後約48~72時間である。

○③ 受精は卵管膨大部で起こることが多い。

排卵された卵子は卵管膨大部で精子と融合して受精卵となる(受精)。

×④ 受精後2日で受精卵は着床を完了する。

受精卵は細胞分裂を繰り返しながら子宮に移動(受精後4~5日)した後、子宮内膜に着床を開始(受精後6〜7日)する。

▶午後53

成熟期女性の受胎調節について適切なのはどれか。

- 経口避妊薬は女性が主導で使用できる。

- コンドーム法の避妊効果は99%以上である。

- 基礎体温法は月経が不順な女性に有用である。

- 子宮内避妊器具〈IUD〉は経産婦より未産婦に挿入しやすい。

① 経口避妊薬は女性が主導で使用できる。

経口避妊薬は女性が主導で使用でき、排卵を抑制して高い避妊効果を示す。

×② コンドーム法の避妊効果は99%以上である。

コンドームの使用は避妊により効果的であるが、数%から十数%の失敗率がある。

×③ 基礎体温法は月経が不順な女性に有用である。

基礎体温法は、主に毎朝基礎体温を測って排卵期を予測するものであるが、月経不順や体調不良等の女性では予測が困難となる。

×④ 子宮内避妊器具〈IUD〉は経産婦より未産婦に挿入しやすい。

子宮内避妊器具〈IUD〉はいったん子宮内に装着すれば数年にわたり避妊が可能になるが、経膣分娩をしていない未産婦では入らない、痛みを伴うなどの可能性があり、経産婦の使用が適している。

▶午後55

Aさん(65歳、男性)は、胃癌を疑われ検査入院した。入院時、認知機能に問題はなかった。不眠を訴え、入院翌日からベンゾジアゼピン系の睡眠薬の内服が開始された。その日の夜、Aさんは突然ナースステーションに来て、意味不明な内容を叫んでいた。翌朝、Aさんは穏やかに話し意思疎通も取れたが「昨夜のことは覚えていない」と言う。

Aさんの昨夜の行動のアセスメントで最も適切なのはどれか。

- 観念奔逸

- 感情失禁

- 妄想気分

- 夜間せん妄

④ 夜間せん妄

せん妄は睡眠障害や見当識障害、幻覚・妄想、気分障害などを症状とするもので、入院などの環境変化や、ベンゾジアゼピン系の睡眠薬の服用はせん妄の誘因となる。とくに夜間に不安感が強くなり不眠と重なってせん妄の症状が現れるものを夜間せん妄という。

▶午後56

2人以上の精神保健指定医による診察結果の一致が要件となる入院形態はどれか。

- 応急入院

- 措置入院

- 医療保護入院

- 緊急措置入院

② 措置入院

×① 応急入院

×③ 医療保護入院

医療保護入院は、入院の必要がある精神障害者について家族等の同意がある場合に、精神保健指定医1名の診察を要件に入院させる制度である。家族等の同意を得ることができず急速を要する場合には72時間以内の応急入院を行うことができるが、同様に指定医1名の診察が要件である。

○② 措置入院

×④ 緊急措置入院

措置入院は、入院させなければ自傷他害のおそれがある精神障害者に対して、精神保健指定医2名の診察を要件に入院させる制度である。措置入院の対象であるが急速な入院の必要性がある場合には、指定医1名の診察を要件に72時間以内の緊急措置入院を行うことができる。

*第3編2章 4.精神保健 p113~119

▶午後57

Aさん(65歳、男性)は、肺気腫で在宅酸素療法を受けている。ある日、Aさんの妻(70歳)から「同居している孫がインフルエンザにかかりました。今朝から夫も体が熱く、ぐったりしています」と訪問看護ステーションに電話で連絡があったため緊急訪問した。

訪問看護師が確認する項目で優先度が高いのはどれか。

- 喀痰の性状

- 胸痛の有無

- 関節痛の有無

- 経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉

④ 経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉

同居者が飛沫感染を起こすインフルエンザにかかり、Aさんも発熱症状があるため感染疑いがある。もともと肺気腫で在宅酸素療法を受けており、インフルエンザの感染により増悪のおそれがあるため、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉を確認し、呼吸不全を起こしていないか優先して確認する必要がある。

▶午後58

地域包括ケアシステムについて正しいのはどれか。

- 都道府県を単位として構築することが想定されている。

- 75歳以上の人口が急増する地域に重点が置かれている。

- 本人・家族の在宅生活の選択と心構えが前提条件とされている。

- 地域特性にかかわらず同じサービスが受けられることを目指している。

③ 本人・家族の在宅生活の選択と心構えが前提条件とされている。

地域包括ケアシステムは、医療・介護・予防・福祉などの様々な生活援助サービスを、日常生活の場(日常生活圏域)で適切に提供できるような地域の体制で、市町村や都道府県が地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて構築することとされる。

*第5編1章 2.6〕地域包括ケアシステム p238

▶午後59

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に基づいて、障害者が利用できるサービスはどれか。

- 育成医療

- 居宅療養管理指導

- 共同生活援助〈グループホーム〉

- 介護予防通所リハビリテーション

③ 共同生活援助〈グループホーム〉

共同生活援助〈グループホーム〉は障害者総合支援法に定める障害福祉サービス(訓練等給付)の一つで、障害者に対して主に夜間に、共同生活住居で日常生活上の援助を行う。

×① 育成医療

育成医療は、障害者総合支援法に定める自立支援医療(公費負担医療制度)であるが、対象者は身体に障害のある児童(障害児)である。

×② 居宅療養管理指導

×④ 介護予防通所リハビリテーション

いずれも介護保険法に基づくサービスである。

*第3編2章 4.精神保健 p113~119

▶午後60

Aさん(55歳、女性)は、夫と2人で暮らしている。進行性の多発性硬化症で在宅療養をしている。脊髄系の症状が主で、両下肢の麻痺、膀胱直腸障害および尿閉がある。最近は座位の保持が難しく、疲れやすくなってきている。排尿はセルフカテーテルを使用してAさんが自己導尿を行い、排便は訪問看護師が浣腸を行っている。夫は仕事のため日中は不在である。

Aさんの身体状態に合わせた療養生活で適切なのはどれか。

- 入浴はシャワー浴とする。

- 介助型の車椅子を利用する。

- ベッドの高さは最低の位置で固定する。

- セルフカテーテルはトイレに保管する。

① 入浴はシャワー浴とする。

多発性硬化症は自己免疫性の神経疾患で、脳や脊髄、視神経が通る脱髄の炎症により、中枢神経内に空間的・時間的に症状が多発する指定難病である。体温の上昇による一時的な症状の悪化等(ウートフ徴候)のおそれがあるため、入浴よりもシャワー浴が適している。

×② 介助型の車椅子を利用する。

上肢には麻痺がないため、自走式の車椅子を利用する。

×③ ベッドの高さは最低の位置で固定する。

ベッドの高さは、移乗介助が容易な位置にする。

×④ セルフカテーテルはトイレに保管する。

移動や座位の困難さから、居室のベッドそばにセルフカテーテルを保管することが適している。

▶午後61

医療の標準化を目的に活用されているのはどれか。

- コーピング

- クリニカルパス

- エンパワメント

- コンサルテーション

② クリニカルパス

クリニカルパスは入院から退院までの検査や治療の工程を示した診療計画表で、院内で共有することで診療の標準化が期待される。

*第4編1章 2.医療計画 p170~174

▶午後62

Aさん(27歳、男性)は、地震によって倒壊した建物に下腿を挟まれていたが、2日後に救出された。既往歴に特記すべきことはない。

注意すべき状態はどれか。

- 尿崩症

- 高カリウム血症

- 低ミオグロビン血症

- 代謝性アルカローシス

② 高カリウム血症

災害時等に長時間重量物に挟まれると、壊死した筋肉から毒性を持つカリウムやミオグロビンなどが血中に混じり、救出後に圧迫から解放されて血流が再開することで、高カリウム血症による急性心不全、高ミオグロビン血症による急性腎不全などをもたらす(クラッシュ症候群:挫滅症候群)。

▶午後63

災害医療におけるトリアージについて正しいのはどれか。

- 傷病者を病名によって分類する。

- 危険区域と安全区域を分けることである。

- 医療資源の効率的な配分のために行われる。

- 救命が困難な患者に対する治療を優先する。

③ 医療資源の効率的な配分のために行われる。

トリアージとは、大地震や大規模事故などにより大勢の傷病者が発生した際、限られた人的・物的医療資源を効率的に配分するため、傷病者の治療優先度を決めるものである。

×① 傷病者を病名によって分類する。

トリアージの際にはトリアージタグ(識別票)を利用し、傷病者の緊急度・重症度に応じて分類する。

×② 危険区域と安全区域を分けることである。

災害時の医療現場において、危険度や用途に応じて地域や建造物を区分することをゾーニングという。傷病者を対象とするトリアージとは異なる。

×④ 救命が困難な患者に対する治療を優先する。

トリアージタグは、優先順に赤(Ⅰ:最優先治療群・重症群)、黄(Ⅱ:非緊急治療群・中等症群)、緑(Ⅲ:軽処置群・軽症群)、黒(0:不処置群・死亡群)と分類する。救命が困難な患者は黒に該当し、治療処置を行わない。

*第4編1章 3.6〕災害時医療 p181~182

▶午後64

国際保健に関する機関について正しいのはどれか。

- 国際協力機構〈JICA〉は国境なき医師団の派遣を行う。

- 国連開発計画〈UNDP〉は労働者の健康保護の勧告を行う。

- 世界保健機関〈WHO〉は国際疾病分類〈ICD〉を定めている。

- 赤十字国際委員会〈ICRC〉は国際連合〈UN〉の機関の1つである。

③ 世界保健機関〈WHO〉は国際疾病分類〈ICD〉を定めている。

世界保健機関〈WHO〉は感染症対策や衛生統計の実施、国際疾病分類(ICD)等の基準づくり、保健分野における技術協力・研究開発など広範な活動を実施している。

*第1編2章 12.世界保健機関〈WHO〉 p36~39

▶午後65

女性の骨盤腔内器官について腹側から背側への配列で正しいのはどれか。

- 尿道――肛門管――腟

- 腟――尿道――肛門管

- 肛門管――腟――尿道

- 尿道――腟――肛門管

- 腟――肛門管――尿道

▶午後66

公的年金制度について正しいのはどれか。

- 学生は申請によって納付が免除される。

- 生活保護を受けると支給が停止される。

- 保険料が主要財源である。

- 任意加入である。

- 積立方式である。

③ 保険料が主要財源である。

公的年金では、加入者が保険料を拠出し、年金給付を受ける社会保険方式を特徴としている。一部国庫負担もあるが、主要な財源は現役世代の保険料である。

×① 学生は申請によって納付が免除される。

20歳以上の本人の所得が一定以下の学生については、申請により在学中の保険料の納付が「猶予」される学生納付特例制度が設けられている。

×② 生活保護を受けると支給が停止される。

生活保護は厚生労働大臣が定める保護基準で計算される最低生活費と収入(年金収入含む)を比較し、収入が最低生活費に満たない場合、その差額が保護費として支給される。

×④ 任意加入である。

公的年金の特徴の一つとして、20歳以上60歳未満の国民すべてが国民年金に加入する国民皆年金が挙げられる。

×⑤ 積立方式である。

公的年金の特徴の一つとして、現在の現役世代が負担した保険料を原資に、現在の高齢世代が年金給付を受ける賦課方式が挙げられる。一方、積立方式は現役世代に払った保険料を高齢世代になって受け取る仕組みをいう。

*第5編2章 1.公的年金 p245~246

▶午後67

健康に影響を及ぼす生活環境とそれを規定している法律の組合せで正しいのはどれか。

- 上水道水質――汚濁防止法

- 飲食店――食品衛生法

- 家庭ごみ――悪臭防止法

- 学校環境――教育基本法

- 住宅用の建築材料――環境基本法

② 飲食店――食品衛生法

食品衛生法は、食品等の事業者や営業者の責務や規格・基準、監視指導などを規定している。

×① 上水道水質――汚濁防止法

水道法に規定している。

×③ 家庭ごみ――悪臭防止法

廃棄物処理法に規定している。

×④ 学校環境――教育基本法

学校保健安全法に規定している。

×⑤ 住宅用の建築材料――環境基本法

建築基準法に規定している。

*第7編2章 食品安全行政の概要 p289~290

▶午後68

チェーンソーの使用によって生じるのはどれか。

- じん肺

- 視力低下

- 心筋梗塞

- 肘関節の拘縮

- Raynaud〈レイノー〉現象

⑤ Raynaud〈レイノー〉現象

チェーンソーの使用など身体局所への振動に伴う職業性疾病として、振動障害、レイノー(蒼白発作)現象(白ろう病)など手指や前腕の末梢循環障害、末梢神経障害、運動器障害が生じる。

*第8編 5.職業性疾病の予防対策 p316~317

▶午後69

Aさん(61歳、男性)は、水分が飲み込めないため入院した。高度の狭窄を伴う進行食道癌と診断され、中心静脈栄養が開始された。入院後1週、Aさんは口渇と全身倦怠感を訴えた。意識は清明であり、バイタルサインは脈拍108/分、血圧98/70mmHgであった。尿量は1,600mL/日で、血液検査データは、アルブミン3.5g/dL、AST〈GOT〉45IU/L、ALT〈GPT〉40IU/L、クレアチニン1.1mg/dL、血糖190mg/dL、Hb11.0g/dLであった。

Aさんの口渇と全身倦怠感の要因として最も考えられるのはどれか。

- 貧血

- 低栄養

- 高血糖

- 腎機能障害

- 肝機能障害

③ 高血糖

中心静脈栄養法〈TPN〉による高カロリー輸液では、末梢静脈栄養法よりも糖濃度の高い輸液を投与することができるが、高血糖が起こりやすい。血糖は190mg/dLで基準(食後血糖値70~140mg/dL)を上回っており、口渇と全身倦怠感は高血糖症状である。

▶午後70

病的な老化を示すのはどれか。

- 肝臓の萎縮

- 動脈の粥状硬化

- 毛様体筋の機能低下

- 心筋の弾性線維の減少

- 膀胱の平滑筋の線維化

② 動脈の粥状硬化

粥状動脈硬化は、血管の老化に伴う病的な老化に当たる。血管内皮細胞が障害され、酸化LDLをマクロファージが貪食して変化した泡沫細胞が関与して形成される粥腫(プラーク)による動脈硬化であり、高血圧や喫煙、食事などの生活習慣を危険因子としてリスクが高まる。

▶午後71

生後1か月の男児。Hirschsprung〈ヒルシュスプルング〉病と診断され、生後6日、回腸部にストーマ造設術を行った。術後の経過は良好であり、退院に向けてストーマケアに関する指導を行うことになった。

母親に対する指導として適切なのはどれか。

- 「面板をはがした部位はタオルで拭いてください」

- 「ストーマ装具の交換は授乳直後に行ってください」

- 「ストーマから水様の便が出る時は受診してください」

- 「ストーマ装具の交換は滅菌手袋を装着して行ってください」

- 「ストーマ装具は便を捨てる部分が体の外側に向くように貼ってください」

⑤ 「ストーマ装具は便を捨てる部分が体の外側に向くように貼ってください」

人工肛門(ストーマ)は腸管を腹部の皮膚から出して固定した便の出口で、便を集める袋(ストーマ装具)を用いて受け止める。便を溜め始めやすくするため、便を捨てる部分が体の外側に向くようにストーマ装具を貼る。

×① 「面板をはがした部位はタオルで拭いてください」

乳児の皮膚は刺激に弱いため、摩擦の少ないティッシュやガーゼ等で拭く。

×② 「ストーマ装具の交換は授乳直後に行ってください」

授乳により排便が促進されるため、授乳直後は避けて、授乳前にストーマ装具の交換を行う。

×③ 「ストーマから水様の便が出る時は受診してください」

回腸ストーマは小腸開口部であり、水分を吸収する大腸を経由しないため軟便や水様便が出るが、通常の特徴であるため受診の必要はない。

×④ 「ストーマ装具の交換は滅菌手袋を装着して行ってください」

無菌状態ではないストーマの装具交換に当たっては、滅菌手袋の装着など無菌操作は不要である。

▶午後73

ホメオスタシスに関与するのはどれか。2つ選べ。

- 味蕾

- 筋紡錘

- 痛覚受容器

- 浸透圧受容器

- 中枢化学受容体

④ 浸透圧受容器

⑤ 中枢化学受容体

神経やホルモンの働きにより、外的・内的変化に関わらず、体温や血液量、呼吸、免疫など人体の生理状態は一定の均衡状態を保っている(恒常性:ホメオスタシス)。浸透圧受容器は血液浸透圧、中枢化学受容体は呼吸運動に関わる。

▶午後74

眼球内での光の通路に関与するのはどれか。2つ選べ。

- 強膜

- 脈絡膜

- 毛様体

- 硝子体

- 水晶体

④ 硝子体

⑤ 水晶体

光は眼球の角膜から入り、瞳孔、水晶体、硝子体、網膜と進み、視神経を通じて信号が脳に伝達される。その際、瞳孔の周囲にある虹彩は光の量の調整を、水晶体の上下にある毛様体(毛様体筋)はピント調整を行う。なお、①強膜、②脈絡膜は網膜の外側にある膜である。

▶午後75

排便時の努責で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 直腸平滑筋は弛緩する。

- 呼息位で呼吸が止まる。

- 外肛門括約筋は収縮する。

- 内肛門括約筋は弛緩する。

- 腹腔内圧は安静時より低下する。

② 呼息位で呼吸が止まる。

④ 内肛門括約筋は弛緩する。

×① 直腸平滑筋は弛緩する。

×③ 外肛門括約筋は収縮する。

○④ 内肛門括約筋は弛緩する。

便の移動による直腸内圧の上昇が、骨盤神経から仙髄の排便中枢に伝わり副交感神経を刺激することで、直腸壁の平滑筋の収縮や、内肛門括約筋・外肛門括約筋の弛緩が行われ、排便が促される。

○② 呼息位で呼吸が止まる。

×⑤ 腹腔内圧は安静時より低下する。

排便時の努責(いきみ)では、息を止めて腹腔内圧を上昇させ、排便を容易にする。

▶午後76

急性炎症と比較して慢性炎症に特徴的な所見はどれか。2つ選べ。

- 好中球浸潤

- CRPの上昇

- リンパ球浸潤

- 形質細胞の浸潤

- 血管透過性の亢進

③ リンパ球浸潤

④ 形質細胞の浸潤

炎症が長期化している慢性炎症では、リンパ球や形質細胞の浸潤が特徴的になる。

×① 好中球浸潤

×⑤ 血管透過性の亢進

急性炎症は怪我や病気、感染に対する最初の生体防御反応で、血管透過性が亢進することで急性炎症期における主要な生体防御機構(免疫)である好中球の浸潤が行われる。

×② CRPの上昇

CRPは炎症疾患の指標である蛋白質で、急性炎症・慢性炎症いずれでも高くなる。

▶午後77

狭心症の治療に用いる薬はどれか。2つ選べ。

- アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬

- スルホニル尿素薬

- ジギタリス製剤

- 抗血小板薬

- 硝酸薬

④ 抗血小板薬

⑤ 硝酸薬

④ アスピリンなどの抗血小板薬は、非ステロイド抗炎症薬として解熱や鎮痛、抗炎症作用のほか、低用量で血小板の機能を抑制し、血栓の生成を防止する抗血小板作用を発揮するため、血流の悪化した狭心症の治療薬として用いられる。

⑤ ニトログリセリンなどの硝酸薬は、狭心症に対する速効性の薬剤で、狭心症発作時に舌の下に入れて口内の粘膜で吸収し(舌下投与)、血管が拡張することで症状を緩和する。

▶午後78

出血傾向を把握するために重要なのはどれか。2つ選べ。

- 血糖値

- 血清鉄

- 血小板数

- アルカリフォスファターゼ値

- 活性化部分トロンボプラスチン時間〈APTT〉

③ 血小板数

⑤ 活性化部分トロンボプラスチン時間〈APTT〉

出血傾向は止血機構に異常が生じ、止血困難となっている状態である。出血傾向の把握には、血栓により一次止血を行う血小板数のほか、主に内因系の凝固因子の異常を調べる活性化部分トロンボプラスチン時間〈APTT〉が用いられる。

▶午後79

胃食道逆流症について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 食道の扁平上皮化生を起こす。

- 上部食道括約筋の弛緩によって生じる。

- 食道炎の程度と症状の強さが一致する。

- プロトンポンプ阻害薬が第一選択の治療法である。

- Barrett〈バレット〉上皮は腺癌の発生リスクが高い。

④ プロトンポンプ阻害薬が第一選択の治療法である。

⑤ Barrett〈バレット〉上皮は腺癌の発生リスクが高い。

×① 食道の扁平上皮化生を起こす。

○⑤ Barrett〈バレット〉上皮は腺癌の発生リスクが高い。

食道の粘膜は通常扁平上皮であるが、これが胃食道逆流により胃の粘膜と同じ円柱上皮に置換される円柱上皮化生が起きる(バレット上皮)。このバレット上皮では食道腺癌の発生リスクが高い。

×② 上部食道括約筋の弛緩によって生じる。

胃食道逆流は胃酸が食道へ逆流することをいい、加齢等による下部食道括約筋の弛緩によって生じる。

×③ 食道炎の程度と症状の強さが一致する。

食道炎の程度と症状の強さは必ずしも一致せず、自覚症状等がない無症候性の場合もある。

○④ プロトンポンプ阻害薬が第一選択の治療法である。

胃食道逆流の薬物治療として、胃酸の分泌を抑えるプロトンポンプ阻害薬が第一選択の治療法として用いられる。

▶午後80

患者の自立支援で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 不足している知識を補う。

- 発病前の生活習慣を尊重する。

- 支援目標を看護師があらかじめ定める。

- できないことに焦点を当てて行動を修正する。

- 支援者である看護師が上位の関係が望ましい。

① 不足している知識を補う。

② 発病前の生活習慣を尊重する。

患者の自立においては、本人の自主性・主体性を尊重した支援を行い、患者が自ら達成可能な目標を立てて行動、評価することが重要である。自己効力感を高めて自立の継続を図るため、できないことよりもできたことに焦点を当てることが望ましい。

▶午後81

腹圧性尿失禁のケアとして適切なのはどれか。2つ選べ。

- 下腹部を保温する。

- 骨盤底筋群訓練を促す。

- 定期的な水分摂取を促す。

- 恥骨上部の圧迫を指導する。

- 尿意を感じたら早めにトイレへ行くことを促す。

② 骨盤底筋群訓練を促す。

⑤ 尿意を感じたら早めにトイレへ行くことを促す。

② 腹圧性尿失禁は、重い物を持ち上げたときや運動時、せき・くしゃみをしたときなど、腹部に力を加えたときに起こる不随意の尿漏れである。骨盤底筋の衰えにより尿道がコントロールできないことが原因であるため、行動療法として骨盤底筋訓練が効果的である。

⑤ 余裕をもって排尿を行っておくことで不意に腹圧を高めたとしても失禁を予防・軽減できる。

▶午後82

手段的日常生活動作〈IADL〉はどれか。2つ選べ。

- 食事

- 洗濯

- 入浴

- 更衣

- 買い物

② 洗濯

⑤ 買い物

ADL(日常生活動作)は、①、③、④などの日常生活の基本的な動作を評価する指標である。一方、IADL(手段的日常生活動作)はADLよりも複雑な動作・判断が求められる応用的な動作(買い物、調整、洗濯、電話、薬の管理、財産管理、乗り物等)を評価項目としている。

▶午後83

開放性損傷はどれか。2つ選べ。

- 切創

- 打撲傷

- 擦過創

- 皮下出血

- 内臓損傷

① 切創

③ 擦過創

皮膚損傷の有無により開放性損傷と非開放性損傷に分けられる。表皮の損傷を伴わない②打撲傷、④皮下出血、⑤内臓損傷は非開放性損傷である。

▶午後84

児童憲章について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 児童がよい環境の中で育てられることを定めている。

- 児童の権利に関する条約を受けて制定された。

- 児童が人として尊ばれることを定めている。

- 保護者の責務を定めている。

- 違反すると罰則規定がある。

① 児童がよい環境の中で育てられることを定めている。

③ 児童が人として尊ばれることを定めている。

昭和26年(1951年)に制定された児童憲章は、「児童は人として尊ばれる」「児童は社会の一員として重んぜられる」「児童はよい環境の中で尊ばれる」ことを理念とした道徳的規範である。

×② 児童の権利に関する条約を受けて制定された。

児童の権利に関する条約は、平成元年(1989)年に国際連合総会で採択されたものである。

×④ 保護者の責務を定めている。

×⑤ 違反すると罰則規定がある。

児童憲章は道徳的規範であり、保護者等の責務や罰則、法的責任を定めているものではない。

*第5編2章 4.児童家庭福祉 p247~250

▶午後85

急性中耳炎で内服薬による治療を受けた5歳の男児および保護者に対して、治癒後に行う生活指導で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 片側ずつ鼻をかむ。

- 耳垢は毎日除去する。

- 入浴時は耳栓を使用する。

- 大声を出させないようにする。

- 発熱時は耳漏の有無を確認する。

① 片側ずつ鼻をかむ。

⑤ 発熱時は耳漏の有無を確認する。

① 急性中耳炎は、鼓膜の奥にある中耳(鼓室)が感染により炎症を起こすもので、抗生剤等による治療後の再発防止のため、耳管に陰圧をかけないように片方ずつ鼻をかむ。

⑤ 発熱は急性中耳炎特有の症状であり、耳漏などの再発の徴候を見逃さない。

×② 耳垢は毎日除去する。

頻回の耳垢の除去は外耳を傷つけることにもなるため避ける。

×③ 入浴時は耳栓を使用する。

内服薬による急性中耳炎治療後には、入浴時の耳栓は必要ない。なお、鼓膜切開術や鼓膜チューブ留置術後等は必要とされる。

×④ 大声を出させないようにする。

大声を出すことと中耳炎に直接関係はない。

▶午後86

Aさん(50歳、女性)は、急に体が熱くなったり汗をかいたりし、夜は眠れなくなり疲れやすさを感じるようになった。月経はこの1年間で2回あった。

Aさんのホルモンで上昇しているのはどれか。2つ選べ。

- エストロゲン

- プロラクチン

- プロゲステロン

- 黄体形成ホルモン〈LH〉

- 卵胞刺激ホルモン〈FSH〉

④ 黄体形成ホルモン〈LH〉

⑤ 卵胞刺激ホルモン〈FSH〉

閉経(約50歳)前後の更年期には、女性ホルモンである卵胞ホルモン(エストロゲン)の分泌量が減少する一方で、卵胞刺激ホルモン〈FSH〉と黄体形成ホルモン〈LH〉の分泌は増えることにより、ホルモンのバランスが乱れてほてりや発汗、抑うつなどの症状がみられる。

▶午後87

医療現場における暴力について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 精神科に特有のものである。

- 病室環境は誘因にならない。

- 目撃者は被害者に含まれない。

- 暴力予防プログラムに合わせて対処する。

- 発生を防止するためには組織的な体制の整備が重要である。

④ 暴力予防プログラムに合わせて対処する。

⑤ 発生を防止するためには組織的な体制の整備が重要である。

医療従事者と患者間の精神的・身体的暴力は、特定の診療科にかかわらずどの医療機関においても起こりうる問題であり、組織的に発生を防止する体制や予防プログラム、マニュアルなどを事前に整備し、それに基づいて対処することが重要である。

▶午後88

精神医療におけるピアサポーターの活動について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 訪問活動は禁止されている。

- 活動には専門家の同行が条件となる。

- ピアサポーター自身の回復が促進される。

- 精神保健医療福祉サービスの利用を終了していることが条件となる。

- 自分の精神障害の経験を活かして同様の体験をしている人を支援する。

③ ピアサポーター自身の回復が促進される。

⑤ 自分の精神障害の経験を活かして同様の体験をしている人を支援する。

ピアサポートは当事者同士の支え合いをいい、同様の精神障害や疾病を抱えている者同士が自らの体験に基づいて支援し合い、問題解決や地域における交流・社会参加につなげていく。

*第3編2章 4.精神保健 p113~119

▶午後89

6%A消毒液を用いて、医療器材の消毒用の0.02%A消毒液を1,500mL作るために必要な6%A消毒液の量を求めよ。

ただし、小数点以下第2位を四捨五入すること。

解答:①.②mL

① 5

② 0

必要な原液量(mL)は、希釈液濃度(%)÷原液濃度(%)×作成する希釈液量(mL)で求められる。希釈液は0.02%A消毒液、原液は6%A消毒液なので、0.02÷6×1500=4.999……で、小数点第2位を四捨五入し5.0となる。

▶午後90

体重9.6kgの患児に、小児用輸液セットを用いて体重1kg当たり1日100mLの輸液を行う。このときの1分間の滴下数を求めよ。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。

解答:①②滴/分

① 4

② 0

1日輸液量は1kgあたり100mLで体重が9.6kgなので、100mL×9.6kg=960mL。小児用輸液セット1mL当たりの滴下数は60滴であるため、1日滴下数は60滴×960mL=57600滴。これを24時間で割ると1時間滴下数は2400滴、さらに60分で割ると1分間滴下数は40滴となる。

第106回看護師国家試験・状況設定問題(60問)

▶次の文を読み91〜93の問いに答えよ。

Aさん(53歳、男性、会社員)は、1週前から倦怠感が強く、尿が濃くなり、眼の黄染もみられたため、近くの医療機関を受診し黄疸と診断された。総合病院の消化器内科を紹介され受診した。時々、便が黒いことはあったが、腹痛はなかった。既往歴に特記すべきことはない。来院時のバイタルサインは、体温36.8℃、脈拍68/分、血圧134/82mmHgであった。血液検査データは、アルブミン4.2g/dL、AST〈GOT〉69IU/L、ALT〈GPT〉72IU/L、総ビリルビン14.6mg/dL、直接ビリルビン12.5mg/dL、アミラーゼ45IU/L、Fe27μg/dL、尿素窒素16.5mg/dL、クレアチニン0.78mg/dL、白血球9,200/μL、Hb11.2g/dL、血小板23万/μL、CRP2.8mg/dLであった。

▶午前91

Aさんのアセスメントで正しいのはどれか。2つ選べ。

- 脱水がある。

- 閉塞性黄疸である。

- 膵炎を発症している。

- 急性腎不全を発症している。

- 鉄欠乏性貧血の可能性がある。

② 閉塞性黄疸である。

⑤ 鉄欠乏性貧血の可能性がある。

② 閉塞性黄疸は、肝臓で作られた胆汁が胆管を通じて十二指腸に排出される際に、総胆管結石等の胆管の障害により血液に逆流して起こる黄疸をいう。眼球結膜の黄染、ビリルビン値の高値などの所見から閉塞性黄疸が考えられる。

⑤ 男性における貧血の診断基準はヘモグロビン濃度(Hb)13g/dL未満であり、11.2g/dLであるため、鉄欠乏性貧血の可能性がある。

×① 脱水がある。

尿が濃い場合は脱水症のおそれがあるが、体温は基準(36.0~37.0℃)内であり脱水症状もみられず、当問では黄疸による濃い尿(ビリルビン尿)が考えられる。

×③ 膵炎を発症している。

膵炎では膵臓から分泌されるアミラーゼ(糖質分解酵素)の上昇が特徴的であるが、血清アミラーゼは45IU/Lで、基準(44~132IU/L)内であるため当たらない。

×④ 急性腎不全を発症している。

腎機能の働きを調べる血液検査では、血中尿素窒素(基準8~20mg/dL)や血清クレアチニン(基準0.65~1.07mg/dL)が主な項目として挙げられ、いずれも正常値内であるため当たらない。

▶午前92

腹部造影CTにて膵頭部癌が疑われ、内視鏡的逆行性胆管膵管造影〈ERCP〉が行われ、膵液細胞診と膵管擦過細胞診とが行われた。また、内視鏡的経鼻胆道ドレナージ〈ENBD〉が行われ、ドレナージチューブが留置された。処置後18時間、チューブからの排液は良好で、腹痛はなく、Aさんはチューブが固定されている鼻翼の違和感を訴えている。バイタルサインは、体温37.1℃、脈拍76/分、血圧128/80mmHgであった。血液検査データは、総ビリルビン11.2mg/dL、直接ビリルビン8.2mg/dL、アミラーゼ96IU/L、白血球9,800/μL、CRP3.5mg/dLであった。

このときのAさんへの看護で正しいのはどれか。

- 禁食が続くことを伝える。

- ベッド上安静が必要であることを伝える。

- 鼻翼にドレナージチューブが接触していないか確認する。

- ドレナージチューブを持続吸引器に接続する準備をする。

③ 鼻翼にドレナージチューブが接触していないか確認する。

内視鏡的経鼻胆管ドレナージ〈ENBD〉は、挿入した内視鏡を用いて貯留した胆汁を体外に排出するものである。排液は良好であるがチューブが固定されている鼻翼の違和感を訴えるため、その接触の有無を確認する。

▶午前93

細胞診の結果、クラスⅤで膵頭部癌と診断された。上部消化管内視鏡検査で十二指腸に出血を伴う膵癌の浸潤を認め、胃切除を伴う膵頭十二指腸切除術が行われた。術後、中心静脈栄養法〈IVH〉を行ったがインスリンの投与は必要ないと判断された。経過は良好であり、食事が開始された。

このときのAさんに対する説明で適切なのはどれか。

- 便秘が起こりやすい。

- 脂質の制限は不要である。

- カロリー制限が必要となる。

- ダンピング症状が起こりやすい。

④ ダンピング症状が起こりやすい。

胃の切除、再建後には、摂取した食物が急速に腸に流れ込むことにより、めまいや動悸、冷や汗、顔面紅潮、腹痛などの症状が食後に現れるダンピング症候群のリスクが高まる。

▶次の文を読み94〜96の問いに答えよ。

Aさん(25歳、男性)は、オートバイの単独事故による交通外傷で救急病院に入院した。外傷部位は左上下肢で、左脛骨骨折に対しては長下肢ギプス固定をした。左前腕部は不全切断で、再接着術が行われた。

▶午前94

入院後3日、左足趾のしびれと足背の疼痛を訴えた。

看護師の観察で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 膝窩動脈を触知する。

- 足背の皮膚色を観察する。

- 足趾の屈伸運動が可能か確認する。

- Volkmann〈フォルクマン〉拘縮の有無を確認する。

- ギプスを数cmカットして浮腫の有無を確認する。

② 足背の皮膚色を観察する。

③ 足趾の屈伸運動が可能か確認する。

ギプスによる下肢の固定では血液循環不全や神経麻痺が生じるおそれがあり、しびれや疼痛があることから、皮膚色や屈伸運動の可否を確認することは適切である。なお、④フォルクマン拘縮は前腕の循環不全により生じる拘縮である。

▶午前95

入院後6日、左前腕部の接着部から末梢側が壊死し、前腕切断術が行われた。術後4日、Aさんは幻肢痛を訴えた。

看護師の対応で適切なのはどれか。

- 切断端に弾力包帯を巻く。

- 切断端のマッサージを行う。

- 肘関節を屈曲したままにする。

- 鎮痛薬では幻肢痛を軽減できないことを説明する。

① 切断端に弾力包帯を巻く。

幻肢痛は、交通事故などにより手足を切断して喪失した後に、失ったはずの手足の感覚があるように痛みを感じるものである。切断面(断端)の炎症や皮膚感染も一因とされ、弾性包帯を巻くことは適切である。

▶午前96

下肢は長下肢ギプスから膝蓋腱支持ギプスに変更され、左上肢は義肢が装着されて自宅へ退院することになった。

Aさんに対する退院指導で適切なのはどれか。

- 外出を控えるように指導する。

- 左前腕部に意識を集中しないように説明する。

- 義肢を装着して動作訓練を計画的に進めるよう指導する。

- 受傷前と同じ日常生活動作〈ADL〉ができることを目標に指導する。

③ 義肢を装着して動作訓練を計画的に進めるよう指導する。

義肢を装着した日常生活に適応するに当たり、義肢の操作や日常生活動作の訓練を計画的に進める必要がある。

×① 外出を控えるように指導する。

外出を控える必要はなく、術後の筋力低下を避けるためにも、義肢を装着して可能な範囲で外出を行う。

×② 左前腕部に意識を集中しないように説明する。

合併症の観察や効果的な動作訓練のために、切断部を意識した生活・訓練を行う。

×④ 受傷前と同じ日常生活動作〈ADL〉ができることを目標に指導する。

前腕切断により必然的に低下する日常生活動作〈ADL〉を、義肢や社会資源を活用して補い、生活の質〈QOL〉を低下させないことが適切である。

▶次の文を読み97〜99の問いに答えよ。

Aさん(71歳、女性)は、要介護1で、ベッドからの立ち上がりや入浴などに一部介助を必要とするが、歩行器で室内を移動できる。失禁することがあるため失禁用のパッドを装着している。Aさんは介護老人保健施設の短期入所〈ショートステイ〉を利用している。入所した日の夕方から、水様便と嘔吐とがみられ、感染性胃腸炎が疑われてトイレ付きの個室に移動した。

▶午前97

感染症の拡大を予防する方法で適切なのはどれか。

- 使い捨ての食器に変える。

- 汚物の付着した衣類は焼却処分する。

- 排泄介助を行う看護師はガウンを装着する。

- Aさんの手指を速乾性擦式の手指消毒薬で消毒する。

- Aさんが触れた歩行器を80%エタノールで清拭する。

③ 排泄介助を行う看護師はガウンを装着する。

感染性胃腸炎による水様便や嘔吐がみられる患者の排泄介助においては、排泄物を介した接触感染を予防するため、液体防御性能の高いガウンや眼粘膜を防御するためのゴーグルを用いる。

▶午前98

Aさんは下痢と嘔吐の症状が続き、発症当日の夜から、集中力の低下と頻脈とがみられた。口渇はない。翌朝は症状が軽減したものの、午後になり見当識障害も現れた。

Aさんに起きている状態として最も考えられるのはどれか。

- 脱水

- 硬膜下血腫

- 認知症の中核症状

- 隔離による拘禁症状

① 脱水

一次脱水である水欠乏性脱水(高張液脱水)にみられる口渇はないが、下痢と嘔吐の症状が続いたことで水分よりも電解質が著しく失われるナトリウム欠乏性脱水(低張性脱水)となり、頻脈や意識障害を起こしていると考えられる。

▶午前99

発症から2日目の午後、Aさんの仙骨部に直径2cm程度のステージⅠの褥瘡が出現した。嘔吐は消失したが下痢が続き、2〜5時間ごとにトイレを使用している。

この時点の褥瘡に対する看護で最も優先されるのはどれか。

- 壊死組織の除去

- エアマットレスの使用

- 撥水性の高いクリームの塗布

- 亜鉛入りの栄養補助食品の摂取

③ 撥水性の高いクリームの塗布

皮膚が過度に湿潤することで浸軟(ふやけ)が生じ、褥瘡が生じやすくなる。Aさんは失禁用のパッドを装着しており、より多湿となりやすいため、撥水性の高いクリームの塗布は適切である。

×① 壊死組織の除去

褥瘡の重症度は深達度によって分類され、ステージⅠは消退しない発赤、ステージⅡは部分欠損、ステージⅢは全層皮膚欠損、ステージⅣは全層組織欠損とされる。AさんはステージⅠであり、壊死組織は生じていない。

×② エアマットレスの使用

エアマットレスは、体圧を分散することで特定の部位に圧力が集中することを避ける効果があり、自力で体位変換が困難な高齢者等の褥瘡予防として適している。Aさんは要介護1で一部解除は必要であるが、寝返りは可能と考えられるため適さない。

×④ 亜鉛入りの栄養補助食品の摂取

亜鉛の過剰摂取は、嘔吐や下痢など消化器症状を引き起こすため、下痢が続いているAさんには適さない。

▶次の文を読み100〜102の問いに答えよ。

A君(2か月、男児)は、1か月児健康診査で尿道下裂の疑いを指摘され、小児科を受診した。検査の結果、遠位型尿道下裂と診断された。主治医から母親に対し、体重の増加を待ち1歳前後で尿道形成術を行う必要性について説明があった。母親から看護師に対し「手術を受けるまでの間、どう過ごしたらよいですか」と質問があった。

▶午前100

看護師の説明で適切なのはどれか。

- 「尿量を計測してください」

- 「手術まで外来の受診はありません」

- 「予防接種の時期は主治医と相談してください」

- 「オムツを交換するたびに尿道口を消毒してください」

③ 「予防接種の時期は主治医と相談してください」

尿道下裂は男児の尿道が陰茎の先端より根元側にある形成異常である。手術には全身麻酔を伴うため、その前後に予防接種を行うと、ワクチンの効果が抑制されたり、ワクチンの副反応により術後経過の観察が難しくなるおそれがあるため、主治医と相談して時期を決めることが適切である。

▶午前101

A君は1歳3か月になり、尿道形成術を行うために入院した。手術当日、点滴静脈内注射による持続点滴と尿道カテーテルが挿入された状態で帰室した。創部の陰茎全体はガーゼとフィルムドレッシング材で保護されていた。手術翌日、ガーゼに茶褐色の血液が付着していた。創部が排便で汚染されており、ガーゼを外すと創部に軽度腫脹がみられているが膿の付着はない。尿道カテーテルの周囲から尿が漏れていた。A君は「ママ」と言い不機嫌に泣いている。体温37.0℃、呼吸数28/分、脈拍120/分、血圧100/58mmHgであった。

この時点のA君の状態として最も可能性が高いのはどれか。

- 創部痛はない。

- 出血が続いている。

- 創部の感染を起こしている。

- 尿道カテーテルが閉塞している。

④ 尿道カテーテルが閉塞している。

尿道カテーテルは尿道から膀胱に挿入したチューブのことで、バルーンにより固定し、尿の排出を行うものである。尿道カテーテルの周囲から尿が漏れていることから、その閉塞が考えられる。

▶午前102

A君は、手術を受けて1週が経過した。全身状態が安定したため、尿道カテーテルが抜去された。医師から母親に「3日間、経過を観察し、問題がなければ退院できます。退院1か月後に外来を受診してください」と説明があった。退院から外来受診までの日常生活の留意点に関して看護師が母親へ指導することになった。

指導で適切なのはどれか。

- 「水分は控えましょう」

- 「入浴は避けましょう」

- 「1日1回導尿をしましょう」

- 「腹ばいの姿勢は避けましょう」

④ 「腹ばいの姿勢は避けましょう」

尿道形成術後は、創部(陰茎)への圧迫となる腹ばい(腹臥位)は避ける。

×① 「水分は控えましょう」

尿路感染を防ぐために、水分摂取を控える必要はない。

×② 「入浴は避けましょう」

術後1週間以上経過しており、清潔を保つためにも入浴を避ける必要はない。

×③ 「1日1回導尿をしましょう」

尿道形成術により形成された尿道から排尿するため、導尿は必要ない。

▶次の文を読み103〜105の問いに答えよ。

A君(2歳6か月、男児)。両親との3人暮らし。脳性麻痺と診断され、自力で座位の保持と歩行はできず専用の車椅子を使用している。話しかけると相手の目を見て笑顔を見せ、喃語を話す。食事はきざみ食でスプーンを使うことができるが、こぼすことが多く介助が必要である。排泄、清潔および更衣は全介助が必要である。

▶午前103

定期受診のため外来を受診した。バイタルサインは、体温37.5℃、呼吸数32/分、心拍数120/分、血圧108/48mmHgであった。両上肢と手関節は屈曲、両下肢は交差伸展し、背を反らしており、全身が緊張している。母親は看護師に「Aは、便は出ない日がありますが大体毎日出ています。時々夜遅くまで眠らない日がありますが日中は機嫌良くしています」と話した。

母親に指導すべき内容で優先度が高いのはどれか。

- 感染予防

- 筋緊張の緩和

- 排便コントロール

- 呼吸機能の悪化予防

- 睡眠パターンのコントロール

② 筋緊張の緩和

脳性麻痺の小児では、多く筋緊張の亢進がみられ、介助上での問題や合併症が生じるおそれがある。バイタルサインや排泄、睡眠に特筆すべき異常はみられないため、マッサージ等による筋緊張の緩和が指導内容として優先される。

▶午前104

A君の食事について看護師が母親に尋ねると「食べこぼしが多く、食べながらうとうとしてしまい時間がかかるし、十分な量も食べられていません」と話した。

A君の食事に関する母親への指導で最も適切なのはどれか。

- 「経腸栄養剤の開始について医師と相談しましょう」

- 「ホームヘルパーの依頼を検討しましょう」

- 「食事時間を20分以内にしましょう」

- 「ペースト食にしてみましょう」

④ 「ペースト食にしてみましょう」

脳性麻痺の小児では、多く摂食嚥下障害がみられる。食べこぼしが多いことから、口腔内に送り込まれた食物を咀嚼して食塊を形成する準備期に問題が生じており、咀嚼しやすいぺースト食にすることは適切である。

▶午前105

現在、A君の母親は妊娠16週で順調に経過している。母親は「出産のときにAを預かってくれるところを探そうと思っています」と看護師に話した。父親は会社員で、毎日20時ころ帰宅する。A君の祖父母は遠方に住んでおり支援をすることができない。

母親に情報提供する社会資源で最も適切なのはどれか。

- 乳児院

- 病児保育

- 情緒障害児短期入所施設

- レスパイトを目的とする入院

- ファミリーサポートセンター

④ レスパイトを目的とする入院

レスパイトは小休止などを意味し、介護・介助者の一時的な休息支援であるレスパイトケアの拡充が図られている。周囲の支援を求めることが難しい母親にとって、出産前後のレスパイトを目的としたA君の入院は活用できる社会資源として選択肢になり得る。

▶次の文を読み106〜108の問いに答えよ。

在胎40週2日、正常分娩で出生した男児。出生時体重3,300g、身長48.5cm。生後1日の体重は3,200g。バイタルサインは腋窩温37.2℃、呼吸数70/分、心拍数130/分。出生後24時間までに、排尿が1回、排便が1回みられた。

▶午前106

児の状態で正常から逸脱しているのはどれか。

- 体温

- 呼吸数

- 心拍数

- 排尿回数

- 排便回数

② 呼吸数

新生児期の呼吸数の基準は40~60回/分であり、逸脱している。

×① 体温

体温は基準内(36.5~37.5℃)である。

×③ 心拍数

心拍数は基準内(120~140/分)である。

×④ 排尿回数

×⑤ 排便回数

出生後24時間までの初回排尿、初回排便は正常である。

▶午前107

生後2日、医師の診察で問題がないことが確認され、母児同室を開始した。身体測定を行うため、児を新生児室に移送した。児は四肢を屈曲させた姿勢で、体重計に乗せたとき両手を広げ、そのまま上肢を伸ばし抱きかかえるような動きをした。腹部には境界の不明瞭な紅斑が散在し、腋窩と鼠径部にはクリーム状のものが付着していた。

児の看護で適切なのはどれか。

- 手足を伸ばして寝かせる。

- 異常な反射があったと医師に報告する。

- 腹部の紅斑が散在している部位を消毒する。

- 腋窩と鼠径部のクリーム状の付着物は洗い落とさない。

④ 腋窩と鼠径部のクリーム状の付着物は洗い落とさない。

クリーム状の付着物は胎脂であり、皮膚の乾燥や細菌乾燥を防ぎ、保温効果もあるため、洗い落とす必要はない。

×① 手足を伸ばして寝かせる。

新生児の自然な姿勢は、腕をW字型、足をM字型に開いた状態であり、手足は伸ばさない。

×② 異常な反射があったと医師に報告する。

「体重計に乗せたとき両手を広げ、そのまま上肢を伸ばし抱きかかえるような動き」は、出生後すぐから3~4か月ころまでに見られる原始反射のうちモロー反射であり、正常な反射である。

×③ 腹部の紅斑が散在している部位を消毒する。

「境界の不明瞭な紅斑」は、新生児に多くみられる中毒性紅斑であり、通常1週間程度で自然に消失するため、消毒する必要はない。

▶午前108

生後3日、児の体重は3,000gになった。バイタルサインに異常はみられない。手掌と足底に黄疸がみられ、傾眠傾向にあった。血清ビリルビン値18.5mg/dL。母児同室を続けるため、コットに設置可能な光線療法器を用いて治療を行うことになった。

児の光線療法に関する母親への説明で適切なのはどれか。

- 「体温は低下します」

- 「便の回数は減ります」

- 「おむつは外して行います」

- 「直接授乳は続けましょう」

④ 「直接授乳は続けましょう」

黄疸は新生児で多くみられ、ほとんどは生理的な黄疸であるが、ビリルビン値が正常域を越える(高ビリルビン血症)場合、その値を下げるために光線療法が取られる。光線療法中も授乳や抱っこは行うことができる。

▶次の文を読み109〜111の問いに答えよ。

Aさん(38歳、男性、会社員)。両親と3人暮らし。25歳のころに双極性障害と診断された。3か月前から気分が落ち込み夜も眠れず、食欲もなくなり仕事を休むことが多くなってきた。無力感を感じるようになり、休職して精神科病棟に任意入院した。入院後は1日中ベッドで横になって過ごし、他の患者との交流もみられない。看護師が話しかけても簡単な返事をするだけで無表情である。食事は病室で摂取しており、摂取量は少ない。

▶午前109

入院後1週が経過した。Aさんはベッドに横になりじっと窓を見つめていることが多くなった。看護師が何をしているのか話しかけると、Aさんは「死にたいと思っている」と答えた。

このときの看護師の対応で適切なのはどれか。

- 話題を変える。

- 気分転換を促す。

- すぐに良くなると励ます。

- 自殺しないことをAさんに約束してもらう。

④ 自殺しないことをAさんに約束してもらう。

自殺の危機にある者の多くは、それまでとは異なる言葉や行動による警告サインが発生する。「死にたい」という意思(希死念慮)を示しており切迫性が高く、速やかな予防として「自殺をしない約束」が有効である。

▶午前110

入院後4週が経過した。昨日は、午前中ホールに1回出てきたが、すぐに病室に戻ってしまった。今朝、看護師がホールに出てきたAさんに「おはようございます」と声を掛けたところ、「おはよう」と答えただけで病室に戻ってしまった。夕方には他の患者とも会話をしたり、一緒にテレビを見たりするようになった。看護師が気分について尋ねると「まだ死にたい気持ちが残っている」と話した。

このときのAさんの状態のアセスメントとして正しいのはどれか。2つ選べ。

- 過活動である。

- 気分には日内変動がある。

- 自分に注目して欲しいと思っている。

- 行動の回復と感情の回復に差が生じている。

- 看護師に声を掛けられたことに怒りを感じている。

② 気分には日内変動がある。

④ 行動の回復と感情の回復に差が生じている。

うつ病に対して十分な休息や抗うつ薬による治療が取られるが、薬の効果の発現等には数週間の長期間を要する。入院後4週間は、うつ病の急性期に見られた諸症状が落ち着く回復期に当たり、気分の日内変動や、行動と感情の回復スピードにずれはあるが、順調な回復の過程にあると考えられる。

▶午前111

入院後3か月が経過した。Aさんは気分が安定し、食事も全量摂取できるようになり、日中は作業療法に週4日参加している。「もう死にたい気持ちはなくなりました。でも、まだ短時間しか新聞を読めないので、仕事に戻るのが不安です」と話している。

Aさんの退院に向けた支援として適切なのはどれか。2つ選べ。

- 転職を勧める。

- 上司との面会を設定する。

- 再発のサインを一緒に見つける。

- 自信が持てるようになるまで待つ。

- 作業療法に集中力を高めるプログラムを入れる。

③ 再発のサインを一緒に見つける。

⑤ 作業療法に集中力を高めるプログラムを入れる。

③ うつ病は改善後も再発のリスクがあり、再発を防ぐために投薬を継続する必要があるほか、その徴候を見逃さない注意が必要である。

⑤ 短時間しか新聞を読めないことから不安を覚えているため、集中力を高めるプログラムを取り入れることは復職支援として適切である。

▶次の文を読み112〜114の問いに答えよ。

Aさん(23歳、女性)は、大学を卒業後、インテリア会社に事務職として就職した。入社後に「ユニフォームが似合うようになりたい」とダイエットを始め、次第にやせが目立つようになった。母親がAさんに食事を作っても「太るのが怖い」と言って食べず、体重は2週間で5kg減少した。心配した母親とともに精神科外来を受診し、摂食障害と診断され、開放病棟へ入院した。入院時、身長160cm、体重37kgであった。

▶午前112

入院から1週間の期間に観察すべき項目はどれか。2つ選べ。

- 浮腫の程度

- 過食の有無

- 活動量の低下

- 嚥下障害の有無

- 振戦せん妄の有無

① 浮腫の程度

② 過食の有無

① 神経性食欲不振症(神経性無食欲症)は青年期の女性におおくみられ、極端な食事制限と過度なやせを示す。食事制限からの栄養不足に起因する症状として、無月経や低血圧、徐脈、低体温、浮腫などがみられ、浮腫の程度を観察すべきである。

② 神経性食欲不振症による飢餓に耐えかねて過食を行い、多くは自己誘発性嘔吐や下剤の乱用などを伴うため、過食の有無を観察すべきである。

▶午前113

入院後2週が経過した。Aさんは食事の時間に食べ物を細かく刻み、1時間以上時間をかけるが、摂取量はスプーン1杯ほどである。ベッド上でストレッチを2時間行っている。Aさんと話し合ったところ「私はこの病棟で一番太っているから少しでも痩せなきゃ」と話した。

看護師の関わりとして適切なのはどれか。

- 体重測定の回数を増やす。

- 鏡でAさんの全身を映して見せる。

- 痩せたいという気持ちについて話し合う。

- Aさんは看護師よりも痩せていると伝える。

③ 痩せたいという気持ちについて話し合う。

ボディイメージの歪みが生じている患者に対して、現実の姿や数値を突きつけたり、楽観的な励ましをするのではなく、共感的に患者の気持ちを理解し、徐々にその歪みを修正できるようサポートすることが重要である。

▶午前114

入院後3か月が経過した。Aさんは体重が43kgまで増加し、主治医と相談して、退院の準備をすることになった。退院の話題が出ると、Aさんと母親は口論することが多くなった。父親は出張が多く、面会に来たのは一度のみであった。

退院に向けてAさんと家族に勧めることとして最も適切なのはどれか。

- 栄養指導

- 作業療法

- 家族療法

- 単身生活の開始

③ 家族療法

摂食障害の患者が退院するに当たり、家族の理解やサポートは重要であるが、母親との口論や父親の関心の薄さなど家族関係の不和がみられるため、本人だけでなく、家族全体の心理的な問題に対して解決を図る家族療法が適している。

▶次の文を読み115〜117の問いに答えよ。

Aさん(70歳、男性)。妻(74歳)と2人で暮らしている。Aさんがトイレに入ったまま戻ってこないので妻が見に行くと、トイレで倒れていた。妻が発見直後に救急車を要請した。救急隊からの情報ではジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉Ⅱ-20で右片麻痺があり、バイタルサインは、体温36.5℃、呼吸数16/分、脈拍108/分、血圧200/120mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉96%であった。

▶午前115

救命救急センター到着時に観察する項目で最も優先するのはどれか。

- 体温

- 心電図波形

- 意識レベル

- 尿失禁の有無

③ 意識レベル

救急隊からの情報では、意識レベルを評価するジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉がⅡ-20(大きな声や揺さぶりにより開眼する)で右片麻痺があり、脳血管疾患が疑われる。発症からの時間経過により症状が進行するため、救命救急センター到着時に意識レベルの変化について優先的に観察を行う。

▶午前116

頭部CTの結果、高血圧性脳出血と診断され、集中治療室に入室した。入室時にはジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉Ⅱ-30。体温37.0℃、呼吸数16/分、脈拍82/分、血圧154/110mmHg。入室から8時間後、体温37.2℃、呼吸数18/分、脈拍50/分、血圧208/106mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉97%になり、呼びかけと痛み刺激に開眼しなくなった。

このときのAさんの状態はどれか。

- 低酸素脳症

- 脳圧亢進症状

- 髄膜刺激症状

- 正常圧水頭症

② 脳圧亢進症状

脳出血に伴い頭蓋内圧が亢進することで血流不全が生じ、血圧上昇、徐脈、意識レベルの低下が現れている(クッシング現象)。

▶午前117

入院から4週が経過し、病状が安定して意識が回復した。Aさんは後遺症として運動性失語が残り、言葉がうまく発せられないため涙ぐむことがあった。妻は面会後「夫が話す言葉が分からず、どう接すればよいか分からない」と言って戸惑っていた。

妻に対する対応で最も適切なのはどれか。

- 「いつもどおり話をしてあげてください」

- 「看護師も同席してAさんとお話ししましょう」

- 「リハビリテーションで話せるようになりますよ」

- 「分かりやすい言葉で話しかけてあげてください」

② 「看護師も同席してAさんとお話ししましょう」

運動性失語(ブローカ失語)では、会話を理解することはできるが、言いたい言葉がなかなか出てこない喚語困難などが生じやすい。その特性を理解した看護師の同席により、「はい」「いいえ」で答えられる質問(closed question〈閉じた質問〉)を行うなど、コミュニケーション方法のサポートを行うことが適切である。

▶次の文を読み118、119の問いに答えよ。

Aさん(89歳、女性)は、認知症と診断されており、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準はランクⅡbである。定年退職後の長男(66歳、未婚)との2人暮らし。Aさんは「役所の世話になるのは嫌だ」と言い、要介護認定を受けることを承諾していなかった。しかし、Aさんが室内で転倒したことをきっかけに、要支援1の判定を受け介護予防訪問看護が導入された。

▶午前118

Aさんは「家事は私の仕事だ。息子にも他人にも任せられない」と言い、夕方になると、歩いて5分程度のスーパーマーケットへ買い物に行くことが長年の習慣となっている。最近、夜になっても帰宅せず、長男が探しに行くとスーパーマーケットから離れた公園のベンチに座っていることが数回あった。長男は訪問看護師に「母は私が後をついてきたと思い込んで怒るんです。このままでは心配です」と相談した。

看護師が長男へ助言する内容で最も適切なのはどれか。

- 「先に公園で待っていてはどうですか」

- 「ホームヘルパーの利用をお勧めします」

- 「Aさんに買い物はやめるよう話しませんか」

- 「荷物を持つという理由で同行してはどうですか」

④ 「荷物を持つという理由で同行してはどうですか」

日常生活自立度判定基準ランクⅡbは、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが家庭内外で多少見られても、誰かが注意すれば自立できる状態である。「役所の世話になるのは嫌だ」「家事は私の仕事だ」と言うAさんの意思を尊重しつつ、追跡妄想を和らげる理由を用いてAさんに同行することが適切である。

▶午前119

ある冬の訪問時、長男が「母がここ数日寒さを訴え、居間にある電気こたつの温度を最も高くして、肩までもぐり込んでそのまま朝まで眠ってしまう」と話した。

長男の話を受けて、看護師が最初に観察する項目で最も優先度が高いのはどれか。

- 筋力低下の有無

- 感染徴候の有無

- 認知機能のレベル

- 全身の皮膚の状態

④ 全身の皮膚の状態

加齢により体温調節機能が低下することで、暑さや寒さに気づきにくくなる。低温火傷のおそれもあるため、皮膚の状態の確認が優先される。

▶次の文を読み120の問いに答えよ。

Aさん(70歳、男性)は、妻と長男との3人暮らしである。左被殻出血で入院し、歩行訓練および言語訓練のリハビリテーションを行い自宅に退院した。退院時の検査所見は、HDLコレステロール40mg/dL、LDLコレステロール140mg/dL、トリグリセリド150mg/dLであった。退院後、週1回の訪問看護を利用することになった。初回の訪問時、血圧は降圧薬の内服で130/80mmHgであった。右片麻痺、麻痺側の感覚障害、運動性失語があり、一本杖や手すりを利用して自宅内を移動していた。Aさん宅は、酒屋を自営しており、1階は店舗、トイレおよび浴室、2階に居室がある。各階の移動は手すりのあるらせん状階段のみで、階段昇降機の取り付けは構造上できない。Aさんは「店に出て親しい客に会うのが楽しみだ」と話した。

▶午前120