看護師国家試験必修問題まとめ(1)【国民衛生の動向対応】

看護師国家試験の問題は、大きく必修問題と一般問題・状況設定問題の二つに分けられます。

合格のためには、①必修問題(1問1点)で50点中40点以上(80%以上)、②一般問題(1問1点)・状況設定問題(1問2点)で250点中約160点(毎年変動)以上の二つの基準を満たす必要があります。つまり、一般問題・状況設定問題で合格基準を突破しても、必修問題で39問以下の正解しかできなければ不合格となります(不適切問題として除外等されない場合)。

問題数に対して必修問題の合格ラインが高く、看護師試験の学習としては、まず基礎的な土台を固めて必修問題を落とさないことが最重要であり、その後、より応用的な知識を身に付けて一般問題・状況設定問題で点数を積み上げていく方針が定番となっています。

必修問題は重要な基本的事項を問うものとされ、問題内容から午前と午後のそれぞれ最初の25問、合計50問が該当すると一般的に考えられます(必修問題の箇所は公表されていないので不確定)。その範囲・難易度は看護師国家試験出題基準に沿って限られ、過去の問題と同内容・傾向の問題がたびたび出題されるため、過去問の対策がとくに重要です。

例えば、第111回(2022年)看護師国家試験の必修問題が、110回から101回までの10年間の必修問題部分で何問出題されたかをみると、必修問題として不適当とされた2問を除いた48問のうち、10年間の必修問題で類似内容の問題は28問(58.3%)出題されています。

つまり、111回試験では、過去10年間の必修問題を解き、周辺知識を含めてしっかりと理解すれば、必修問題の半分以上が確実に正答できたということであり、過去問対策の重要性がわかります。なお、過去5年間に限るとカバー率は13問(27.1%)と下がるため、より以前の過去問題から触れることをおすすめします。

当ページでは、113回(2024年)から102回(2013年)試験までの必修問題の中から、「国民衛生の動向」が対応する問題を網羅し、本誌の内容に沿ってテーマごとに並び替え、ポイントを絞った解説を掲載します。

必修問題まとめ②【看護の倫理・対象】、必修問題まとめ③【人体の構造と機能・健康障害・薬物】、必修問題まとめ④【看護技術】と合わせて、12年分のほぼすべての必修問題を網羅していますので、学習や確認にご活用下さい。

|

厚生の指標増刊

発売日:2023.8.29 定価:2,970円(税込) 432頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

テーマ別

必修問題まとめ

①国民衛生の動向対応/②看護の倫理・対象/③人体の構造と機能・健康障害・薬物/④看護技術

年次別

第113回/第112回/第111回/第110回/第109回/第108回/第107回/第106回/第105回/第104回/第103回/第102回

必修問題目次

- 人口・世帯

- 出生・死亡・婚姻

- 平均寿命・健康寿命

- 有訴者・通院者・受療率

- 生活習慣病対策

- 運動・肥満・喫煙

- 精神保健

- 感染症

- 疾病対策

- 医療法

- 患者の権利

- 医療安全管理体制

- 訪問看護

- 看護師の各種規定

- 医療関係者

- 医療施設

衛生行政活動

保健所

第1編2章 2.衛生行政の組織 p22~24

地域保健法に基づき設置されているのはどれか。

- 診療所

- 保健所

- 地域包括支援センター

- 訪問看護ステーション

保健所の設置主体で正しいのはどれか。

- 国

- 都道府県

- 社会福祉法人

- 独立行政法人

市町村保健センター

第1編2章 2.衛生行政の組織 p22~24

地域保健法に規定されている市町村保健センターの業務はどれか。

- 病気の治療

- 住民の健康診査

- 看護師免許申請の受理

- 専門的で広域的な健康課題への対応

市町村保健センターの業務はどれか。

- 廃棄物の処理

- 人口動態統計調査

- 看護師免許申請の受理

- 地域住民の健康づくり

世界保健機関〈WHO〉憲章

第1編2章 12.世界保健機関〈WHO〉 p36~39

世界保健機関〈WHO〉が定義する健康について正しいのはどれか。

- 単に病気や虚弱のない状態である。

- 国家に頼らず個人の努力で獲得するものである。

- 肉体的、精神的及び社会的に満たされた状態である。

- 経済的もしくは社会的な条件で差別が生じるものである。

人口

総人口

第2編1章 1.全国人口の動向 p40~45

令和4年(2022年)の日本の総人口に最も近いのはどれか。

- 1億人

- 1億500万人

- 1億2,500万人

- 1億4,500万人

年齢3区分別人口

令和4年(2022年)10月1日現在の年齢3区分別人口構成割合は、

- 年少人口(0~14歳):11.6%

- 生産年齢人口(15~64歳):59.4%

- 老年人口(65歳以上):29.0%

で、少子高齢化により年少人口と生産年齢人口は減少傾向、老年人口は増加傾向にある。

第2編1章 1.全国人口の動向 p40~45

人口年齢区分における15歳から64歳までの年齢区分はどれか。

- 従属人口

- 年少人口

- 老年人口

- 生産年齢人口

日本の令和4年(2022年)の生産年齢人口の構成割合に最も近いのはどれか。

- 49%

- 59%

- 69%

- 79%

日本における令和4年(2022年)の総人口に占める老年人口の割合で最も近いのはどれか。

- 19%

- 29%

- 39%

- 49%

令和4年(2022年)の日本の人口推計で10年前より増加しているのはどれか。

- 総人口

- 年少人口

- 老年人口

- 生産年齢人口

将来推計人口

第2編1章 1.全国人口の動向 p40~45

平成29年(2017年)推計による日本の将来推計人口で令和47年(2065年)の将来推計人口に最も近いのはどれか。

- 6,800万人

- 8,800万人

- 1億800万人

- 1億2,800万人

日本の将来推計人口で2065年の65歳以上人口が総人口に占める割合に最も近いのはどれか。

- 23%

- 38%

- 53%

- 68%

世帯

全世帯の世帯構造別割合

令和3年(2021年)の世帯構造別にみた世帯割合は多い順に、

①単独世帯:29.5%

②夫婦と未婚の子のみの世帯:27.5%

③夫婦のみの世帯:24.5%

④ひとり親と未婚の子のみの世帯:7.1%

⑤三世代世帯:4.9%

となっている。なお、②~④を合わせた核家族世帯は59.1%となっている。

第2編1章 1.全国人口の動向 p40~45

令和3年(2021年)の国民生活基礎調査で、単独世帯の占める割合はどれか。

- 9.5%

- 29.5%

- 49.5%

- 69.5%

令和3年(2021年)の国民生活基礎調査で次の世帯構造のうち最も少ないのはどれか。

- 単独世帯

- 三世代世帯

- 夫婦のみの世帯

- 夫婦と未婚の子のみの世帯

▶113回午前9

核家族はどれか。

- 兄弟姉妹のみ

- 夫婦と子ども夫婦

- 夫婦と未婚の子ども

- 夫婦とその親と夫婦の子ども

令和3年(2021年)の国民生活基礎調査で、世帯総数における核家族世帯の割合に最も近いのはどれか。

- 30%

- 45%

- 60%

- 75%

平均世帯人員

第2編1章 1.全国人口の動向 p40~45

令和3年(2021年)の国民生活基礎調査における平均世帯人数はどれか。

- 1.37

- 2.37

- 3.37

- 4.37

65歳以上の者のいる世帯の割合

第2編1章 1.全国人口の動向 p40~45

令和3年(2021年)の国民生活基礎調査で65歳以上の者のいる世帯の割合に最も近いのはどれか。

- 10%

- 30%

- 50%

- 70%

出生

出生数

第2編2章 2.出生 p49~53

令和4年(2022年)の日本の出生数に最も近いのはどれか。

- 50万人

- 80万人

- 110万人

- 140万人

合計特殊出生率

第2編2章 2.出生 p49~53

日本の令和4年(2022年)における合計特殊出生率はどれか。

- 0.76

- 1.26

- 1.76

- 2.26

母の年齢階級別出生率

第2編2章 2.出生 p49~53

日本の令和4年(2022年)における母の年齢階級別出生率が最も高いのはどれか。

- 20~24歳

- 25~29歳

- 30~34歳

- 35~39歳

- 40~44歳

死亡

死亡数

第2編2章 3.死亡 p53~62

日本の令和4年(2022年)の死亡数に近いのはどれか。

- 117万人

- 137万人

- 157万人

- 177万人

死因順位

令和4年(2022年)の主要死因別にみた死亡順位は以下のとおりである。

第1位:悪性新生物〈腫瘍〉

第2位:心疾患

第3位:老衰

第4位:脳血管疾患

第5位:肺炎

第2編2章 3.死亡 p53~62

日本の令和4年(2022年)における主要死因別にみた死亡率が最も高いのはどれか。

- 肺炎

- 心疾患

- 悪性新生物〈腫瘍〉

- 脳血管疾患

令和4年(2022年)の人口動態統計における主要死因別の死亡率で心疾患の順位はどれか。

- 1位

- 2位

- 3位

- 4位

小児の死因順位

令和4年(2022年)の年齢階級別にみた小児の死因の第1位は以下のとおりである。

0歳:先天奇形、変形及び染色体異常

1~4歳:先天奇形、変形及び染色体異常

5~9歳:悪性新生物〈腫瘍〉

10~14歳:自殺

第2編2章 3.死亡 p53~62

日本における令和4年(2022年)の5~9歳の子どもの死因で最も多いのはどれか。

- 肺炎

- 心疾患

- 不慮の事故

- 悪性新生物〈腫瘍〉

悪性新生物〈腫瘍〉

第2編2章 3.死亡 p53~62

日本における令和4年(2022年)の部位別にみた悪性新生物〈腫瘍〉の死亡数で、男性で最も多い部位はどれか。

- 胃

- 肝及び肝内胆管

- 気管、気管支及び肺

- 結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸

自殺の動機

第2編2章 3.死亡 p53~62

警察庁の「令和4年(2022年)中における自殺の状況」の自殺者の原因・動機のうち最も多いのはどれか。

- 学校問題

- 家庭問題

- 勤務問題

- 健康問題

死亡場所

- 令和4年(2022年)の死亡場所は、病院が64.5%と最も多く、次いで自宅が17.4%となっている。

- なお、過去の意識調査では、人生の最後をむかえるときに生活したい場所として自宅が最も高く、在宅医療の充実が図られている。

第2編2章 3.死亡 p53~62

令和4年(2022年)の人口動態統計における死亡場所で最も多いのはどれか。

- 自宅

- 病院

- 老人ホーム

- 介護医療院・介護老人保健施設

婚姻

平均初婚年齢

第2編2章 8.婚姻 p67~68

令和4年(2022年)の人口動態統計における妻の平均初婚年齢はどれか。

- 19.7歳

- 24.7歳

- 29.7歳

- 34.7歳

生涯未婚率

第2編2章 8.婚姻 p67~68

人口統計資料集2020年版における生涯未婚率(50歳時の未婚割合)で、平成22年(2010年)から令和2年(2020年)の推移で適切なのはどれか。

- 変化はない。

- 下降し続けている。

- 上昇し続けている。

- 上昇と下降を繰り返している。

平均寿命・健康寿命

平均寿命

第2編3章 生命表 p71~74

平均寿命で正しいのはどれか。

- 0歳の平均余命である。

- 20歳の平均余命である。

- 60歳の平均余命である。

- 死亡者の平均年齢である。

令和3年(2021年)の日本における簡易生命表で女性の平均寿命に最も近いのはどれか。

- 78年

- 83年

- 88年

- 93年

日本の令和3年(2021年)における男性の平均寿命はどれか。

- 71.47年

- 76.47年

- 81.47年

- 86.47年

健康寿命

第3編1章 2.健康増進対策 p86~95

世界保健機関〈WHO〉が平成12年(2000年)に提唱した「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」はどれか。

- 健康寿命

- 健康余命

- 平均寿命

- 平均余命

有訴者・通院者・受療率

有訴者

第2編4章 1.健康状態 p75~77

令和元年(2019年)の国民生活基礎調査による有訴者率(人口千対)で正しいのはどれか。

- 2.5

- 102.5

- 302.5

- 502.5

令和元年(2019年)の国民生活基礎調査で、男性の有訴者の症状が最も多いのはどれか。

- 腰痛

- もの忘れ

- 体がだるい

- 目のかすみ

- 手足の関節が痛む

令和元年(2019年)の国民生活基礎調査における女性の有訴者の自覚症状で最も多いのはどれか。

- 頭痛

- 肩こり

- 体がだるい

- 目のかすみ

通院者

第2編4章 1.健康状態 p75~77

令和元年(2019年)の国民生活基礎調査における通院者率が男女ともに最も高いのはどれか。

- 糖尿病

- 腰痛症

- 高血圧症

- 眼の病気

受療率

第2編4章 2.受療状況 p77~80

令和2年(2020年)の患者調査における外来受療率(人口10万対)で最も多い傷病はどれか。

- 新生物〈腫瘍〉

- 呼吸器系の疾患

- 消化器系の疾患

- 内分泌、栄養及び代謝疾患

生活習慣病対策

一次予防・二次予防・三次予防

第3編1章 1.生活習慣病 p81~86

生活習慣病の一次予防はどれか。

- 早期治療

- 検診の受診

- 適切な食生活

- 社会復帰を目指したリハビリテーション

疾病や障害に対する二次予防はどれか。

- 早期治療

- 予防接種

- 生活習慣の改善

- リハビリテーション

生活習慣病の三次予防はどれか。

- 健康診断

- 早期治療

- 体力づくり

- 社会復帰のためのリハビリテーション

健康日本21(第二次)

第3編1章 2.健康増進対策 p86~95

健康日本21(第二次)における1日の塩分摂取量の目標値で正しいのはどれか。

- 6.0g

- 8.0g

- 10.0g

- 12.0g

運動・肥満・喫煙

運動習慣の効果

第3編1章 2.健康増進対策 p86~95

運動習慣が身体機能にもたらす効果はどれか。

- 肺活量の減少

- 耐糖能の低下

- 免疫力の向上

- 中性脂肪の増加

運動習慣が身体機能に与える影響で正しいのはどれか。

- 筋肉量の減少

- 体脂肪率の増加

- 最大換気量の減少

- 基礎代謝量の増加

運動習慣のある者の割合

第3編1章 2.健康増進対策 p86~95

令和元年(2019年)の国民健康・栄養調査において、男性で運動習慣のある割合が最も多いのはどれか。

- 20~29歳

- 40~49歳

- 60~69歳

- 70歳以上

令和元年(2019年)の国民健康・栄養調査において、運動習慣のある女性の割合が最も高い年齢階級はどれか。

- 30~39歳

- 40~49歳

- 50~59歳

- 60~69歳

- 70歳以上

肥満

第3編1章 1.生活習慣病 p81~86

令和元年(2019年)の国民健康・栄養調査の結果で、該当年代の男性における肥満者(BMI≧25.0)の割合が最も高い年代はどれか。

- 15~19歳

- 30~39歳

- 40~49歳

- 70歳以上

令和元年(2019年)の国民健康・栄養調査による40歳代男性の肥満者の割合に最も近いのはどれか。

- 20%

- 40%

- 60%

- 80%

肥満度の評価指数

第3編1章 1.生活習慣病 p81~86

Kaup〈カウプ〉指数の計算式はどれか。

- 体重(g)÷身長(cm)2×10

- 体重(g)÷身長(cm)3×104

- 体重(kg)÷身長(m)2

- (実測体重(kg)-標準体重(kg))÷標準体重(kg)×100

メタボリックシンドロームの診断基準

第3編1章 1.生活習慣病 p81~86

メタボリックシンドロームの診断基準において男性の腹囲〈ウエスト周囲径〉で正しいのはどれか。

- 80cm以上

- 85cm以上

- 90cm以上

- 95cm以上

喫煙率

第3編1章 2.健康増進対策 p86~95

令和元年(2019年)の国民健康・栄養調査で20歳以上の男性における喫煙習慣者の割合に最も近いのはどれか。

- 7%

- 17%

- 27%

- 47%

ブリンクマン指数

第3編1章 2.健康増進対策 p86~95

喫煙指数(Brinkman〈ブリンクマン〉指数)を算出するために、喫煙年数のほかに必要なのはどれか。

- 喫煙開始年齢

- 受動喫煙年数

- 家庭内の喫煙者数

- 1日の平均喫煙本数

精神保健

認知症

第3編2章 2.老人保健 p105~108

認知症の中核症状はどれか。

- 幻聴

- 抑うつ

- 希死念慮

- 見当識障害

災害による精神疾患

第3編2章 4.精神保健 p113~119

災害による心理的ストレスが身体反応として最も強く現れる時期はどれか。

- 発災後3~7日

- 発災後2週~1か月

- 発災後半年~3年

- 発災後4年目以降

感染症

結核

- 結核は感染症法上の二類感染症に分類され、空気感染を起こす。

- 結核菌に感染した場合、必ずしもすぐに発症するわけではなく、長期にわたり体内に潜伏したのち再び活動を開始し、発症することがある。

第3編3章 3.主な感染症等の動向と対策 p131~144

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉において、結核が分類されるのはどれか。

- 一類

- 二類

- 三類

- 四類

- 五類

感染症の潜伏期間で最も長いのはどれか。

- インフルエンザ

- 結核

- ノロウイルス性胃腸炎

- 流行性耳下腺炎

A型肝炎

第3編3章 3.主な感染症等の動向と対策 p131~144

経口感染するウイルス性肝炎はどれか。

- A型肝炎

- B型肝炎

- C型肝炎

- D型肝炎

B型肝炎

第3編3章 3.主な感染症等の動向と対策 p131~144

針刺し事故によって感染するのはどれか。

- RSウイルス

- B型肝炎ウイルス

- ヘルペスウイルス

- サイトメガロウイルス

C型肝炎

第3編3章 3.主な感染症等の動向と対策 p131~144

C型慢性肝炎に使用するのはどれか。

- ドパミン

- インスリン

- リドカイン

- インターフェロン

風疹

- 風疹は感染症法上の五類感染症に分類され、主に飛沫感染が感染経路である。

- 妊婦が妊娠20週ごろまでに風疹に感染すると、白内障や先天性心疾患、難聴などを特徴とする先天性風疹症候群の児が生まれる可能性がある。

第3編3章 3.主な感染症等の動向と対策 p131~144

妊娠初期の感染で児に難聴が生じる可能性が高いのはどれか。

- 水痘

- 風疹

- 麻疹

- 流行性耳下腺炎

麻疹

- 麻疹は感染症法上の五類感染症に分類され、主に空気感染が感染経路である。

- 高熱や発症初期に頬粘膜に生じる白色のコプリック斑、その後の耳後部から始まり体の下方へと広がる赤い発疹を特徴とする全身性ウイルス感染疾患である。

第3編3章 3.主な感染症等の動向と対策 p131~144

Koplik〈コプリック〉斑がみられる疾患はどれか。

- 麻疹

- 手足口病

- 帯状疱疹

- ヘルパンギーナ

性感染症

第3編3章 3.主な感染症等の動向と対策 p131~144

令和3年(2021年)の感染症発生動向調査による年間の性感染症〈STD〉報告数で最も多いのはどれか。

- 性器クラミジア感染症

- 尖圭コンジローマ

- 性器ヘルペス

- 淋菌感染症

インフルエンザ

第3編3章 3.主な感染症等の動向と対策 p131~144

飛沫感染するのはどれか。

- 疥癬

- 破傷風

- デング熱

- インフルエンザ

水痘

第3編3章 3.主な感染症等の動向と対策 p131~144

水痘の症状はどれか。

- 耳下腺の腫脹

- 両頰部のびまん性紅斑

- 水疱へと進行する紅斑

- 解熱前後の斑状丘疹性発疹

母子感染(垂直感染)

第3編3章 3.主な感染症等の動向と対策 p131~144

母体から胎児への感染はどれか。

- 水平感染

- 垂直感染

- 接触感染

- 飛沫感染

レジオネラ肺炎

- レジオネラ属菌は自然界(河川、湖水、温泉や土壌など)に生息している細菌で、レジオネラ肺炎を引き起こす。

- 浴槽の湯を濾過器を通して循環させる循環式浴槽では、換水や消毒、清掃を怠ることでレジオネラ属菌が繁殖する危険性が高まる。

第3編3章 3.主な感染症等の動向と対策 p131~144

循環式浴槽の水質汚染によって発生するのはどれか。

- B型肝炎

- マラリア

- レジオネラ肺炎

- 後天性免疫不全症候群〈AIDS〉

ヒトT細胞白血病ウイルス1型〈HTLV-1〉

第3編3章 3.主な感染症等の動向 p131~144

ウイルスが原因で発症するのはどれか。

- 血友病

- 鉄欠乏性貧血

- 再生不良性貧血

- 成人T細胞白血病〈ATL〉

疾病対策

緩和ケア

- 緩和ケアでは、患者とその家族に対して、終末期だけでなくがんと診断された時から、がん治療と同時に、多職種が連携して身体的症状の緩和や精神心理的な問題を含めた総合的なケアを行うことで、QOL(生活の質)の改善・向上を目指す。

- 人生の意味や、死生観、宗教観などの観念的な問題であるスピリチュアルな苦痛(スピリチュアルペイン)も対象である。

第3編4章 1.がん対策 p152~155

緩和ケアの説明で適切なのはどれか。

- 入院が原則である。

- 家族もケアの対象である。

- 創の治癒を目的としている。

- 患者の意識が混濁した時点から開始する。

緩和ケアの目標で正しいのはどれか。

- 疾病の治癒

- 余命の延長

- QOLの向上

- 在院日数の短縮

スピリチュアルな苦痛はどれか。

- 手術後の創部痛がある。

- 社会的役割を遂行できない。

- 治療の副作用に心配がある。

- 人生の価値を見失い苦悩する。

アナフィラキシーショック

第3編4章 4.リウマチ・アレルギー疾患対策 p161~162

特定の抗原となる物質によって生じるアレルギー反応で引き起こされるショックはどれか。

- 心原性ショック

- 出血性ショック

- 神経原性ショック

- アナフィラキシーショック

薬物の有害作用の予測

第3編4章 4.リウマチ・アレルギー疾患対策 p161~162

薬物の有害な作用を予測するために収集する情報はどれか。

- 居住地

- 家族構成

- 運動障害の有無

- アレルギーの既往

死の三徴候

第3編4章 6.臓器移植・組織移植 p163~165

死の三徴候に含まれるのはどれか。

- 筋の弛緩

- 角膜の混濁

- 呼吸の停止

- 呼名反応の消失

死の三徴候に基づいて観察するのはどれか。

- 腹壁反射

- 輻輳反射

- 対光反射

- 深部腱反射

脳死判定

第3編4章 6.臓器移植・組織移植 p163~165

臓器の移植に関する法律における脳死の判定基準で正しいのはどれか。

- 瞳孔径は左右とも3mm以上

- 脳波上徐波の出現

- 微弱な自発呼吸

- 脳幹反射の消失

- 浅昏睡

臓器の移植に関する法律における脳死の判定基準に含まれるのはどれか。

- 低体温

- 心停止

- 平坦脳波

- 下顎呼吸

脳死の状態はどれか。

- 縮瞳がある。

- 脳波で徐波がみられる。

- 自発呼吸は停止している。

- 痛み刺激で逃避反応がある。

医療法・患者の権利

インフォームド・コンセント

- 医療法には、医療提供の際に医療提供者が適切な説明を行い、医療の受け手の理解を得るように努める旨(インフォームド・コンセント)が規定されている。

- 1964年のヘルシンキ宣言においてインフォームド・コンセントが提唱された。

第4編1章 1.医療法 p169~170

医療従事者による十分な説明に基づく患者の同意を示すのはどれか。

- エンパワメント

- コンプライアンス

- リスクマネジメント

- インフォームド・コンセント

患者の選択権の行使を最も促進するのはどれか。

- 父権主義

- 医師の裁量権

- コンプライアンス

- インフォームド・コンセント

ヘルシンキ宣言で提唱されたのはどれか。

- リビングウィル

- ヘルスプロモーション

- ノーマライゼーション

- インフォームド・コンセント

セカンドオピニオン

第4編1章 1.医療法 p169~170

患者の権利について適切なのはどれか。

- 患者は入院中に無断で外泊できる。

- 患者は治療後に治療費の金額を決定できる。

- 患者はセカンドオピニオンを受けることができる。

- 患者は自分と同じ疾患の患者の連絡先を入手できる。

リビングウィル

第4編1章 1.医療法 p169~170

終末期に自分がどのような医療を受けたいかをあらかじめ文書で示しておくのはどれか。

- アドヒアランス

- リビングウィル

- セカンドオピニオン

- インフォームド・コンセント

医療安全管理体制

インシデントレポート

第4編1章 3.各医療対策の動向 p174~193

インシデントレポートの目的はどれか。

- 責任の追及

- 再発の防止

- 懲罰の決定

- 相手への謝罪

標準的な感染予防策(スタンダードプリコーション)

第4編1章 3.各医療対策の動向 p174~193

標準予防策〈スタンダードプリコーション〉で感染源として取り扱うのはどれか。

- 汗

- 爪

- 唾液

- 頭髪

手洗い(手指衛生)

第4編1章 3.各医療対策の動向 p174~193

感染予防のための手指衛生で正しいのはどれか。

- 石けんは十分に泡立てる。

- 洗面器に溜めた水で洗う。

- 水分を拭きとるタオルを共用にする。

- 塗布したアルコール消毒液は紙で拭き取る。

個人防護具

第4編1章 3.各医療対策の動向 p174~193

個人防護具の脱衣手順で最初に外すのはどれか。

- 手袋

- ガウン

- サージカルマスク

- フェイスシールド

感染経路別予防策

第4編1章 3.各医療対策の動向 p174~193

空気感染を予防するための医療者の個人防護具で適切なのはどれか。

- 手袋

- N95マスク

- シューズカバー

- フェイスシールド

感染性廃棄物

第9編4章 4.特別管理廃棄物 p356

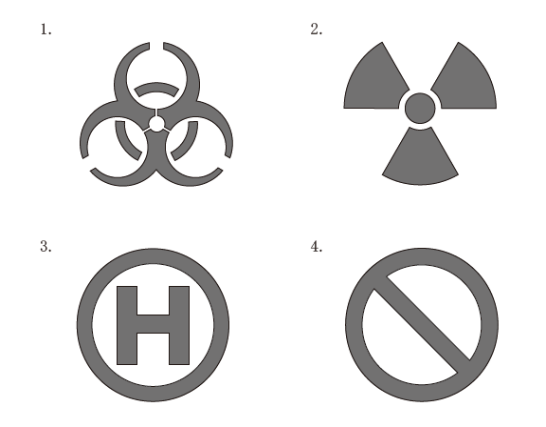

感染性廃棄物の廃棄容器に表示するのはどれか。

使用後の注射針を廃棄する容器のバイオハザードマークの色はどれか。

- 赤

- 黄

- 黒

- 橙

感染制御チーム

第4編1章 3.各医療対策の動向 p174~193

病床数300床以上の医療機関で活動する感染制御チームで適切なのはどれか。

- 医師で構成される。

- 各病棟に配置される。

- アウトブレイク時に結成される。

- 感染症に関するサーベイランスを行う。

訪問看護

訪問看護を行う職種

第4編1章 3.各医療対策の動向 p174~193

介護保険法に基づき訪問看護を行うことができる職種はどれか。

- 医師

- 薬剤師

- 理学療法士

- 介護福祉士

訪問看護ステーション

- 指定訪問看護ステーションには、看護職員(保健師、看護師、准看護師)を常勤換算で2.5人以上(うち1名は常勤)と、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を実情に応じた適当数置く。

- 訪問看護ステーションの管理者は、専従かつ常勤の保健師または看護師とされる。

第4編1章 3.各医療対策の動向 p174~193

指定訪問看護ステーションには常勤換算で( )人以上の看護職員を配置することが定められている。

( )に入るのはどれか。

- 1.0

- 1.5

- 2.0

- 2.5

訪問看護ステーションの管理者になることができる職種はどれか。

- 医師

- 看護師

- 介護福祉士

- 理学療法士

看護師の各種規定

看護師免許の付与

第4編1章 4.医療関係者 p193~209

看護師免許を付与するのはどれか。

- 保健所長

- 厚生労働大臣

- 都道府県知事

- 文部科学大臣

看護師免許付与における相対的欠格事由

保健師助産師看護師法に基づき、看護師免許付与における相対的欠格事由として以下を定め、いずれかに該当した場合は免許を与えないことがあり、看護師が該当した場合は厚生労働大臣が免許の取消し等の処分をすることができる。

- 罰金以上の刑に処せられた者

- 医事に関し犯罪または不正の行為のあった者

- 心身の障害により看護師の業務を適正に行うことができない者

- 麻薬、大麻またはあへんの中毒者

第4編1章 4.医療関係者 p193~209

看護師の免許の取消しを規定するのはどれか。

- 刑法

- 医療法

- 保健師助産師看護師法

- 看護師等の人材確保の促進に関する法律

看護師免許の付与における欠格事由として保健師助産師看護師法に規定されているのはどれか。

- 20歳未満の者

- 海外に居住している者

- 罰金以上の刑に処せられた者

- 伝染性の疾病にかかっている者

看護師の届出

第4編1章 4.医療関係者 p193~209

業務に従事する看護師は、( )年ごとに保健師助産師看護師法に定める届出をしなければならない。

( )に入る数字はどれか。

- 1

- 2

- 3

- 4

看護師の業務従事者届の届出先はどれか。

- 保健所長

- 厚生労働大臣

- 都道府県知事

- 都道府県ナースセンターの長

看護師の守秘義務

第4編1章 4.医療関係者 p193~209

保健師助産師看護師法で規定されている看護師の義務はどれか。

- 研究をする。

- 看護記録を保存する。

- 看護師自身の健康の保持増進を図る。

- 業務上知り得た人の秘密を漏らさない。

看護師は正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないと規定している法律はどれか。

- 刑法

- 医療法

- 保健師助産師看護師法

- 看護師等の人材確保の促進に関する法律

診療の補助

- 看護師は傷病者もしくは褥婦に対する療養上の世話または診療の補助を行うことを業とする(保健師助産師看護師法)。

- 診療の補助の範囲は厚生労働省通知により解釈がなされ、静脈内注射などは医師の指示の下に行うことができる。

第4編1章 4.医療関係者 p193~209

医師の指示を受けて看護師が行うことのできる業務はどれか。

- 薬剤の処方

- 死亡の判定

- 静脈内注射

- 診断書の交付

医師の指示がある場合でも看護師に禁止されている業務はどれか。

- 静脈内注射

- 診断書の交付

- 末梢静脈路の確保

- 人工呼吸器の設定の変更

看護師等の人材確保の促進に関する法律

第4編1章 4.医療関係者 p193~209

新たに業務に従事する看護師に対する臨床研修実施の努力義務が規定されているのはどれか。

- 医療法

- 学校教育法

- 看護師等の人材確保の促進に関する法律

- 保健師助産師看護師学校養成所指定規則

都道府県ナースセンター

第4編1章 4.医療関係者 p193~209

看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセンターの業務はどれか。

- 訪問看護業務

- 看護師免許証の交付

- 訪問入浴サービスの提供

- 看護師等への無料の職業紹介

医療関係者

看護師の就業場所

第4編1章 4.医療関係者 p193~209

令和2年(2020年)の衛生行政報告例における看護師の就業場所で、医療機関(病院、診療所)の次に多いのはどれか。

- 事業所

- 市町村

- 保健所

- 訪問看護ステーション

言語聴覚士

第4編1章 4.医療関係者 p193~209

嚥下困難のある患者への嚥下訓練において連携する職種で最も適切なのはどれか。

- 歯科技工士

- 言語聴覚士

- 義肢装具士

- 臨床工学技士

チーム医療

第4編1章 4.医療関係者 p193~209

チーム医療で適切なのはどれか。

- 他施設との間で行うことはできない。

- チームメンバー間で目標を共有する。

- チームリーダーは看護師に固定する。

- 経験年数が同等の者でチームを構成する。

医療施設

病院・診療所

- 病院は20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

- 診療所は患者を入院させるための施設を有しないもの、または19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

第4編1章 5.医療施設 p209~213

医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

( )に入る数字はどれか。

- 9

- 19

- 29

- 39

医療法において、病院とは[ ]人以上の患者を入院させるための施設を有するものと規定されている。

[ ]に入るのはどれか。

- 10

- 20

- 50

- 100

特定機能病院・地域医療支援病院・臨床研究中核病院

- 特定機能病院は、高度の医療の提供や研修を実施する能力を有する病院として、厚生労働大臣が個別に承認する。

- 地域医療支援病院は、地域医療の確保を図る病院としての構造設備を有する病院として、都道府県知事が個別に承認する。

- 臨床研究中核病院は、質の高い臨床研究や治験を推進・支援するための能力を有する病院として、厚生労働大臣が承認する。

第4編1章 5.医療施設 p209~213

医療法に基づき高度医療の提供とそれに関する研修を実施する医療施設はどれか。

- 診療所

- 特定機能病院

- 地域医療支援病院

- 臨床研究中核病院

医療法で「地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること」と定められているのはどれか。

- 助産所

- 診療所

- 特定機能病院

- 地域医療支援病院

病室床面積

第4編1章 5.医療施設 p209~213

医療法施行規則に定められている病院の一般病床における患者1人に必要な病室床面積はどれか。

- 3.4m2以上

- 4.4m2以上

- 5.4m2以上

- 6.4m2以上

保健医療施設の照度

第4編1章 5.医療施設 p209~213

最も高い照度を必要とするのはどれか。

- 病室

- 手術野

- トイレ

- 病棟の廊下

病室の湿度

第4編1章 5.医療施設 p209~213

一般的な病室における冬季の湿度で適切なのはどれか。

- 約10%

- 約30%

- 約50%

- 約70%

医療保険・国民医療費

国民皆保険

第4編2章 1.医療保険制度 p218~219

日本において国民皆保険制度となっているのはどれか。

- 医療保険

- 介護保険

- 雇用保険

- 労災保険

療養の給付

第4編2章 3.医療保険各制度の概要と現状 p219~224

健康保険法による療養の給付の対象はどれか。

- 手術

- 健康診査

- 予防接種

- 人間ドック

国民健康保険

第4編2章 1.医療保険制度 p218~219

国民健康保険の保険者はどれか。2つ選べ。

- 国

- 都道府県

- 市町村

- 健康保険組合

後期高齢者医療制度

第4編2章 3.医療保険各制度の概要と現状 p219~224

後期高齢者医療制度が定められているのはどれか。

- 医療法

- 健康保険法

- 高齢社会対策基本法

- 高齢者の医療の確保に関する法律

後期高齢者医療制度の被保険者は、区域内に住居を有する( )歳以上の者、および65歳以上( )歳未満であって、政令で定める程度の障害の状態にあるとして後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者である。

( )に入るのはどれか。

- 70

- 75

- 80

- 85

医療費の自己負担

第4編2章 1.医療保険制度 p218~219

国民健康保険に加入している自営業者(40歳)の医療費の一部負担金の割合はどれか。

- 1割

- 2割

- 3割

- 4割

国民医療費

- 国民医療費とは、年度内の医療機関等における傷病の治療に要する費用を推計したものである。

- 対象は傷病の治療費に限られ、正常な妊娠や分娩などに要する費用、健康の維持・増進を目的とした健康診断・予防接種などに要する費用、固定した身体障害のために必要とする義眼や義肢などの費用、介護給付費は含まない。

第4編2章 6.国民医療費 p227~230

国民医療費に含まれる費用はどれか。

- 予防接種

- 正常な分娩

- 人間ドック

- 入院時の食事

令和2年(2020年)国民医療費

第4編2章 6.国民医療費 p227~230

令和2年(2020年)の国民医療費はどれか。

- 約400億円

- 約4,000億円

- 約4兆円

- 約40兆円

令和2年(2020年)の人口1人当たりの国民医療費で最も近いのはどれか。

- 14万円

- 24万円

- 34万円

- 44万円

介護保険

介護保険の保険者

第5編1章 1.介護保険制度の趣旨 p231

介護保険制度における保険者はどれか。

- 市町村及び特別区

- 都道府県

- 保健所

- 国

介護保険の被保険者

第5編1章 2.介護保険制度の概要 p231~240

介護保険法で第1号被保険者と規定されているのはどれか。

- 45歳以上

- 55歳以上

- 65歳以上

- 75歳以上

介護保険の第2号被保険者は、( )歳以上65歳未満の医療保険加入者である。

( )に入る数字はどれか。

- 30

- 40

- 50

- 60

要介護認定の手続き

第5編1章 2.介護保険制度の概要 p231~240

要介護認定の申請先はどれか。

- 市町村

- 診療所

- 都道府県

- 介護保険審査会

要介護状態の区分の審査判定業務を行うのはどれか。

- 介護認定審査会

- 介護保険審査会

- 社会福祉協議会

- 社会保障審議会

介護保険法における要支援および要介護認定の状態区分の数はどれか。

- 4

- 5

- 6

- 7

介護給付・予防給付

第5編1章 2.介護保険制度の概要 p231~240

介護保険における被保険者の要支援状態に関する保険給付はどれか。

- 医療給付

- 介護給付

- 年金給付

- 予防給付

介護保険サービスの利用者負担

第5編1章 2.介護保険制度の概要 p231~240

介護保険制度における施設サービス費の原則的な利用者負担の割合はどれか。

- 1割

- 2割

- 3割

- 5割

介護保険法の施設サービス

- 介護老人福祉施設は、原則要介護3以上の要介護者に対し、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行う。

- 介護老人保健施設は、症状が安定期にある要介護者に対し、看護、医学的管理の下で必要な医療や日常生活上の世話を行う。

- 介護医療院は、長期にわたり療養が必要である要介護状態の者に対し、看護、医学的管理の下で必要な医療や日常生活上の世話を行う。

第5編1章 2.介護保険制度の概要 p231~240

要介護者に対し、看護・医学的管理の下で必要な医療や日常生活上の世話を行うのはどれか。

- 介護老人保健施設

- 短期入所生活介護

- 保健センター

- 有料老人ホーム

介護老人保健施設の設置目的が定められているのはどれか。

- 介護保険法

- 健康保険法

- 地域保健法

- 老人福祉法

地域支援事業

- 地域支援事業は、要支援・要介護状態になって保険給付を受ける前の介護予防を推進するために市町村が実施する事業である。

- 介護予防・生活支援サービスのひとつとして外出や調理が困難な者に対する配食サービスがある。

第5編1章 2.5〕地域支援事業 p237

介護保険法の地域支援事業で正しいのはどれか。

- 保険給付である。

- 都道府県の事業である。

- 介護保険施設で実施される。

- 配食サービスは生活支援サービスの1つである。

介護支援専門員

第5編1章 2.介護保険制度の概要 p231~240

介護支援専門員が行うのはどれか。

- 通所介護の提供

- 福祉用具の貸与

- 短期入所生活介護の提供

- 居宅サービス計画の立案

主な介護者の続柄別割合

第5編1章 2.介護保険制度の概要 p231~240

令和元年(2019年)の国民生活基礎調査で、要介護者からみた主な介護者の続柄で割合が最も多いのはどれか。

- 同居の父母

- 別居の家族

- 同居の配偶者

- 同居の子の配偶者

レスパイトケア

第5編1章 2.介護保険制度の概要 p231~240

レスパイトケアの目的はどれか。

- 介護者の休息

- 介護者同士の交流

- 介護者への療養指導

- 療養者の自己決定支援

地域包括支援センター

第5編1章 2.介護保険制度の概要 p231~240

平成18年(2006年)の介護保険法改正で、地域住民の保健医療の向上および福祉の増進を支援することを目的として市町村に設置されたのはどれか。

- 保健所

- 市町村保健センター

- 地域包括支援センター

- 訪問看護ステーション

地域包括支援センターを設置できるのはどれか。

- 国

- 都道府県

- 市町村

- 健康保険組合

社会福祉

ノーマライゼーション

第5編2章 5.障害者福祉等 p250~252

全ての人が差別されることなく同じように生活できるという考え方を示しているのはどれか。

- ヘルスプロモーション

- ノーマライゼーション

- プライマリヘルスケア

- エンパワメント

アドボカシー(権利擁護)

第5編2章 7.権利擁護〈アドボカシー〉 p255

看護師が行う患者のアドボカシーで最も適切なのはどれか。

- 多職種と情報を共有する。

- 患者の意見を代弁する。

- 患者に害を与えない。

- 医師に指示を聞く。

薬事

倫理委員会

- 人間を対象とする医学研究の倫理的原則を掲げたヘルシンキ宣言等を踏まえ、わが国は「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」を制定している。

- 倫理指針に基づき、倫理(審査)委員会は、臨床研究が倫理的配慮、科学的妥当性、研究機関・研究者等の利益相反に関する透明性が確保されているかどうかなどを審査する。

第6編1章 10.臨床研究 p266~267

臨床研究を行うときに、研究対象者の立場を擁護するために審査を行う組織はどれか。

- 教育委員会

- 倫理委員会

- 医療事故調査委員会

- 院内感染対策委員会

生活環境

サルモネラ属菌

第7編2章 10.食中毒対策 p297~300

食中毒の原因となるのはどれか。

- セラチア

- カンジダ

- サルモネラ

- クラミジア

黄色ブドウ球菌

第7編2章 10.食中毒対策 p297~300

食品を扱う人の化膿した創が汚染源となる食中毒の原因菌はどれか。

- 腸炎ビブリオ

- ボツリヌス菌

- 黄色ブドウ球菌

- サルモネラ属菌

シックハウス(室内空気汚染)症候群

第7編3章 7.室内空気汚染対策 p308

シックハウス症候群に関係する物質はどれか。

- アスベスト

- ダイオキシン類

- 放射性セシウム

- ホルムアルデヒド

労働衛生

労働安全衛生法

第8編 3.労働衛生管理の基本 p314~315

労働安全衛生法に規定されているのはどれか。

- 失業手当の給付

- 労働者に対する健康診断の実施

- 労働者に対する労働条件の明示

- 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

労働基準法

第8編 9.その他の労働衛生対策等 p323~325

労働基準法で原則として定められている休憩時間を除く1週間の労働時間はどれか。

- 30時間を超えない。

- 40時間を超えない。

- 50時間を超えない。

- 60時間を超えない。

じん肺

- じん肺は、主に粉じん(石綿〈アスベスト〉含む)の発生する環境で仕事をしている労働者が、粉じんを吸入することによって肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいう。

- 石炭の採掘、岩石坑道の掘進作業などにより、炭坑従事者はじん肺を発症しやすい。

第8編 5.職業性疾病の予防対策 p316~317

じん肺に関係する物質はどれか。

- フロン

- アスベスト

- ダイオキシン類

- ホルムアルデヒド

炭坑従事者に起こりやすい職業性疾患はどれか。

- 潜函病

- じん肺

- 中皮腫

- 白ろう病

振動による職業性疾病

第8編 5.職業性疾病の予防対策 p316~317

振動が原因となる職業性疾病はどれか。

- 中皮腫

- 熱中症

- 高山病

- 白ろう病

情報機器作業〈VDT作業〉による職業性疾病

第8編 5.職業性疾病の予防対策 p316~317

職業性疾病のうち情報機器〈VDT〉作業による健康障害はどれか。

- じん肺

- 視力障害

- 振動障害

- 皮膚障害

業務上疾病発生割合

- 令和3年(2021年)の業務上疾病発生割合は、病原体による疾病が69.4%で最も多く、そのうち新型コロナウイルスり患によるものが68.9%を占める。

- なお、新型コロナウイルスり患によるものを除いた場合は、過去と同様に負傷に起因する疾病(そのうち災害性腰痛)が最も多い。

第8編 8.労働災害補償と業務上疾病 p321~322

日本の令和3年(2021年)における業務上疾病で、新型コロナウイルスり患によるものを除いた場合、発生件数が最も多いのはどれか。

- 振動障害

- 騒音による耳の疾患

- 負傷に起因する疾病

- じん肺症及びじん肺合併症

環境保健

微小粒子状物質(PM2.5)

第9編2章 1.大気汚染対策の動向 p335~340

大気汚染物質はどれか。

- フロン

- カドミウム

- メチル水銀

- 微小粒子状物質(PM2.5)

光化学オキシダント

第9編2章 1.大気汚染対策の動向 p335~340

光化学オキシダントの原因物質はどれか。

- ヒ素

- フロン

- 窒素酸化物

- ホルムアルデヒド

騒音についての環境基準

第9編2章 3.騒音・振動・悪臭対策の動向 p343~345

療養施設、社会福祉施設等が集合して設置されている地域の昼間の騒音について、環境基本法に基づく環境基準で定められているのはどれか。

- 20dB以下

- 50dB以下

- 80dB以下

- 110dB以下

温室効果ガス

第9編1章 4.地球環境の保全 p331~334

地球温暖化をもたらす温室効果ガスはどれか。

- 酸素

- 水素

- 窒素

- 二酸化炭素

酸性雨

第9編1章 4.地球環境の保全 p331~334

大気汚染物質の二酸化硫黄〈SO2〉について正しいのはどれか。

- 発がん性がある。

- じん肺を引き起こす。

- 酸性雨の原因物質である。

- 不完全燃焼によって発生する。

学校保健

学童期の異常被患率

第10編1章 4.学齢期の健康状況 p366~368

令和3年(2021年)の学校保健統計調査における学童期の異常被患率で最も高いのはどれか。

- 高血圧

- 摂食障害

- 心電図異常

- むし歯(う歯)

テーマ別

必修問題まとめ

①国民衛生の動向対応/②看護の倫理・対象/③人体の構造と機能・健康障害・薬物/④看護技術

年次別

第113回/第112回/第111回/第110回/第109回/第108回/第107回/第106回/第105回/第104回/第103回/第102回