国民衛生の動向でみる看護師国家試験の統計問題まとめ

「国民衛生の動向」は衛生の状況に関わる統計を網羅し、毎年直近の数値に更新した最新版を刊行しています。

看護師国家試験では、人口や世帯、健康状況などの統計数値を問う問題が毎年必ず出題されます。とくに、80%以上の正答率が求められる必修問題にも多く出題されており、受験者にとって決して落とせない部分になっています。

このページでは、看護師試験に頻出するテーマごとに、113回(2024年)から104回(2015年)の10年分の問題の中から「国民衛生の動向」がカバーする統計問題をほぼすべてピックアップし、115回試験に合わせた数値(「国民衛生の動向2024/2025」準拠)とともに示します。

これまで出題された統計問題の傾向を把握し、「国民衛生の動向」を参照して、より詳細なデータや推移、その対策や制度などを関連付けて確認することで、様々な問題に対応できる基礎力を身に付けていただければ幸いです。

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

いつの統計が出題されるか

看護師国家試験に使用される統計調査は毎年実施されるものが多く、古い数値が掲載された参考書や問題集で学習していると間違える可能性があります。特に必修問題として人口や世帯数などが多く問われ、そこで落とすことは避けなければなりません。

ただし、看護師国家試験では試験日時点で最新の統計が出題されることはほぼありません。以下に参考として、2020年2月に実施された第109回試験の問題に使われた統計と、その公表日を示します。

| 問題に使われた統計 | 統計公表日 | |

| 2017年 | 人口推計 | 2018年4月 |

| 2017年 | 国民生活基礎調査(世帯) | 2018年7月 |

| 2017年 | 人口動態統計 | 2018年6月(概数) 2018年9月(確定数) |

| 2017年 | 簡易生命表 | 2018年7月 |

| 2017年 | 国民健康・栄養調査 | 2018年9月 |

多くの統計が、看護師国家試験が実施される時点から1年以上前に公表されていることがわかります。

「国民衛生の動向」では毎年8月に最新の数値に更新した最新版を発行していますが、看護師国家試験に用いられる数値はその前年版のものが中心となるため、例えば2026年に実施される115回試験では、2024年8月発売の「2024/2025」版から出題されると考えられます。

ただし、これまでの試験内容をみると、1年古いデータや新しいデータを覚えていたとしても正答に影響するという問題はごく小数であり、十分に配慮がなされていると思われるため、過度に統計の時期や細かい数値を気にする必要はなく、近年の動向や数値を直近の「国民衛生の動向」等の参考書でしっかり押さえることがまず重要となります。

統計別問題目次

人口静態

第2編1章 人口静態 p41~50

人口静態統計

- 人口静態はある時点における人口や年齢別などの静止した姿を指す。

- 総務省統計局が実施する国勢調査はその主要統計で、5年に1回実施され、その中間年は人口推計が公表される。

日本の人口静態統計のもとになる調査はどれか。

- 患者調査

- 国勢調査

- 国民生活基礎調査

- 国民健康・栄養調査

総人口

令和5年(2023年)の日本の総人口に最も近いのはどれか。

- 1億人

- 1億400万人

- 1億2,400万人

- 1億4,400万人

労働力人口

- 労働力人口とは15歳以上人口のうち就業者と完全失業者の合計で、令和5年(2023年)平均で6925万人(男3801万人・女3124万人)である。

- 平成22年(2010年)には6632万人(男性3850万・女性2783万人)であり、男性が微減しているのに対し、女性は300万人程度増加している。

▶111回午前1改題

労働力調査による労働力人口の令和5年(2023年)平均に最も近いのはどれか。

- 4,900万人

- 5,900万人

- 6,900万人

- 7,900万人

▶113回午前28改題

労働力調査における平成22年(2010年)と令和5年(2023年)の男性と女性の労働力人口の比較で正しいのはどれか。

- 男性、女性とも減少している。

- 男性、女性とも増加している。

- 男性は減少し、女性は増加している。

- 男性は増加し、女性は減少している。

総人口に占める年齢3区分別人口割合

令和5年(2023年)10月1日現在の年齢3区分別人口構成割合は、

- 年少人口(0~14歳):11.4%

- 生産年齢人口(15~64歳):59.5%

- 老年人口(65歳以上):29.1%

で、少子高齢化により年少人口と生産年齢人口は減少傾向、老年人口は増加傾向にある。

▶104回午後7

人口年齢区分における15歳から64歳までの年齢区分はどれか。

- 従属人口

- 年少人口

- 老年人口

- 生産年齢人口

日本の令和5年(2023年)の生産年齢人口の構成割合に最も近いのはどれか。

- 50%

- 60%

- 70%

- 80%

日本における令和5年(2023年)の総人口に占める老年人口の割合で最も近いのはどれか。

- 19%

- 29%

- 39%

- 49%

令和5年(2023年)の日本の人口推計で10年前より増加しているのはどれか。

- 総人口

- 年少人口

- 老年人口

- 生産年齢人口

将来推計人口

令和5年(2023年)推計による日本の将来推計人口で令和52年(2070年)の将来推計人口に最も近いのはどれか。

- 6,700万人

- 8,700万人

- 1億700万人

- 1億2,700万人

日本の将来推計人口で令和52年(2070年)の65歳以上人口が総人口に占める割合に最も近いのはどれか。

- 24%

- 39%

- 54%

- 69%

世帯構造別割合

令和4年(2022年)の世帯構造別にみた世帯割合は多い順に、

①単独世帯:32.9%

②夫婦と未婚の子のみの世帯:25.8%

③夫婦のみの世帯:24.5%

④ひとり親と未婚の子のみの世帯:6.8%

⑤三世代世帯:3.8%

となっている。なお、②~④を合わせた核家族世帯は57.1%となっている。

令和4年(2022年)の国民生活基礎調査で次の世帯構造のうち最も少ないのはどれか。

- 単独世帯

- 三世代世帯

- 夫婦のみの世帯

- 夫婦と未婚の子のみの世帯

核家族はどれか。

- 兄弟姉妹のみ

- 夫婦と子ども夫婦

- 夫婦と未婚の子ども

- 夫婦とその親と夫婦の子ども

令和4年(2022年)の国民生活基礎調査で、世帯総数における核家族世帯の割合に最も近いのはどれか。

- 30%

- 45%

- 60%

- 75%

世帯割合・平均世帯数の推移

- 近年の世帯割合の推移をみると、「単独世帯」と「夫婦のみの世帯」が増加傾向、「夫婦と未婚の子のみの世帯」と「三世代世帯」が減少傾向にある。

- こうした世帯構造の変化を受けて、令和4年(2022年)の平均世帯人員は2.25人と減少が続いている。

令和4年(2022年)の国民生活基礎調査における平均世帯人数はどれか。

- 1.25

- 2.25

- 3.25

- 4.25

日本の世帯構造の平成4年(1992年)から30年間の変化で正しいのはどれか。

- 単独世帯数は増加している。

- 平均世帯人数は増加している。

- ひとり親と未婚の子のみの世帯数は3倍になっている。

- 65歳以上の者のいる夫婦のみの世帯数は2倍になっている。

日本の最近10年の成人を取り巻く社会状況で正しいのはどれか。

- 生産年齢人口の占める割合の増加

- 単独世帯の占める割合の増加

- 非正規雇用者の比率の低下

- 平均初婚年齢の低下

65歳以上の者のいる世帯の世帯割合

令和4年(2022年)の65歳以上の者のいる世帯は2747万世帯で、総世帯数の50.6%と半数近くを占めている。

令和4年(2022年)の国民生活基礎調査で65歳以上の者のいる世帯の割合に最も近いのはどれか。

- 10%

- 30%

- 50%

- 70%

65歳以上の者のいる世帯の世帯構造別割合

令和4年(2022年)の65歳以上の者のいる世帯の構造別割合は多い順に、

①夫婦のみの世帯:32.1%

②単独世帯:31.8%

③親と未婚の子のみの世帯:20.1%

④三世代世帯:7.1%

で、①~③は増加傾向、④三世代世帯は大幅に減少傾向にある。

令和4年(2022年)の国民生活基礎調査における65歳以上の高齢者がいる世帯について正しいのはどれか。

- 単独世帯は1割である。

- 三世代世帯は3割である。

- 夫婦のみの世帯は4割である。

- 親と未婚の子のみの世帯は2割である。

人口動態

第2編2章 人口動態 p51~69

出生数

令和5年(2023年)の日本の出生数に最も近いのはどれか。

- 40万人

- 70万人

- 100万人

- 130万人

合計特殊出生率

日本の令和5年(2023年)における合計特殊出生率はどれか。

- 0.70

- 1.20

- 1.70

- 2.20

母の年齢階級別出生率

▶108回午前64改題

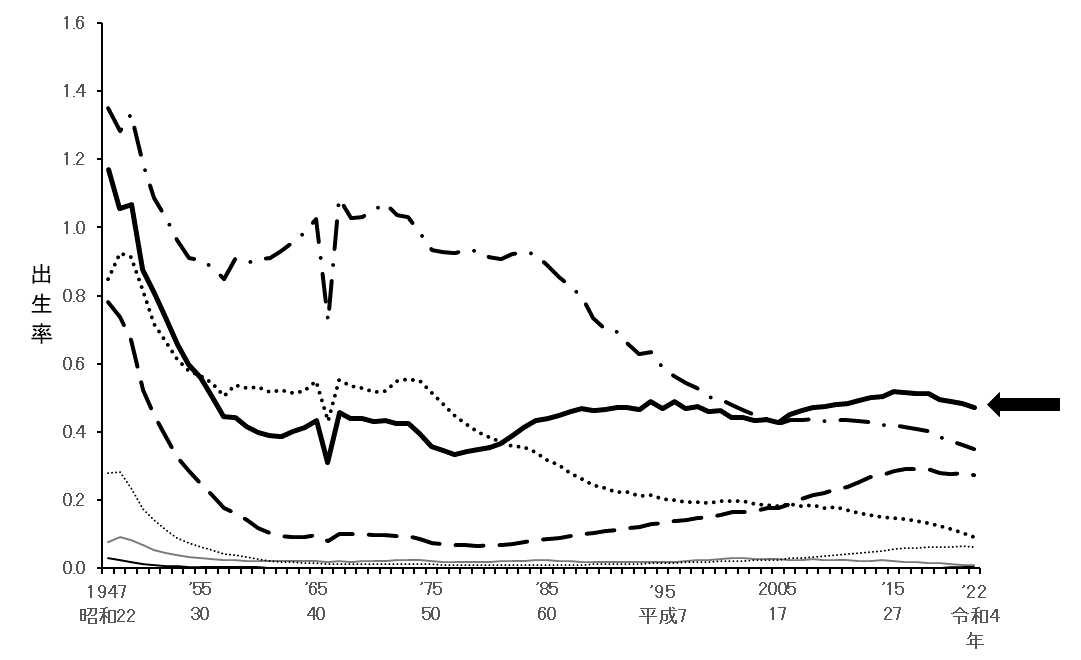

日本における母の年齢階級別出生率の推移を図に示す。

図の矢印で示してある年齢階級はどれか。

- 20~24歳

- 25~29歳

- 30~34歳

- 35~39歳

第一子出生時の母親の平均年齢

令和5年(2023年)の人口動態統計における日本の出生で正しいのはどれか。

- 出生数は過去10年で最低である。

- 出生数は80万人を上回っている。

- 合計特殊出生率は1.10を下回っている。

- 第1子出生時の母の平均年齢は30歳未満である。

死亡数・率

日本の令和5年(2023年)の死亡数に近いのはどれか。

- 118万人

- 138万人

- 158万人

- 178万人

主要死因別死亡順位

令和5年(2023年)の主要死因別にみた死亡順位は以下のとおりである。

第1位:悪性新生物〈腫瘍〉

第2位:心疾患

第3位:老衰

第4位:脳血管疾患

第5位:肺炎

令和5年(2023年)の人口動態統計における主要死因別の死亡率で心疾患の順位はどれか。

- 1位

- 2位

- 3位

- 4位

小児の死因第1位

令和5年(2023年)の年齢階級別にみた小児の死因の第1位は以下のとおりである。

0歳:先天奇形、変形及び染色体異常

1~4歳:先天奇形、変形及び染色体異常

5~9歳:悪性新生物〈腫瘍〉

10~14歳:自殺

令和5年(2023年)の人口動態統計において、1~4歳の死因で最も多いのはどれか。

- 肺炎

- 心疾患

- 悪性新生物〈腫瘍〉

- 不慮の事故

- 先天奇形、変形及び染色体異常

令和5年度(2023年度)の人口動態統計における、小児の年齢階級別死因のうち第1位が悪性新生物〈腫瘍〉である年齢階級はどれか。

- 0歳

- 1~4歳

- 5~9歳

- 10~14歳

小児の不慮の事故の原因第1位

令和4年(2022年)の年齢階級別にみた小児の不慮の事故の原因の第1位は以下のとおりである。

0歳:窒息

1~4歳:窒息

5~9歳:溺死及び溺水

10~14歳:溺死及び溺水

令和4年(2022年)の人口動態調査で、5~9歳の死因における不慮の事故の原因で最も多いのはどれか。

- 窒息

- 交通事故

- 転倒・転落

- 溺死および溺水

悪性新生物〈腫瘍〉による死亡状況

- 令和5年(2023年)の悪性新生物〈腫瘍〉による死亡数は38.2万(男性22.1万人・女性16.1万人)で、主要死因の第1位である。

- 部位別にみると、総数および男性では「気管、気管支及び肺」が、女性では「大腸」(結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸)が最も多い。

日本における令和5年(2023年)の部位別にみた悪性新生物〈腫瘍〉の死亡数で、男性で最も多い部位はどれか。

- 胃

- 肝及び肝内胆管

- 気管、気管支及び肺

- 結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸

自殺者の原因・動機

警察庁の「令和5年(2023年)中における自殺の状況」の自殺者の原因・動機のうち最も多いのはどれか。

- 学校問題

- 家庭問題

- 勤務問題

- 健康問題

死亡場所

- 令和4年(2022年)の死亡場所は、病院が64.5%と最も多く、次いで自宅が17.4%となっている。

- なお、過去の意識調査では、人生の最後をむかえるときに生活したい場所として自宅が最も高く、在宅医療の充実が図られている。

令和4年(2022年)の人口動態統計における死亡場所で最も多いのはどれか。

- 自宅

- 病院

- 老人ホーム

- 介護医療院・介護老人保健施設

妊産婦死亡

- 妊産婦死亡は、妊娠中または妊娠終了後満42日未満の女性の死亡をいう。

- 妊産婦死亡率は、出産(出生+死産)10万対で示し、令和4年(2022年)は4.2と国際的にみても低率である。

日本の人口動態統計における妊産婦死亡について正しいのはどれか。

- 出生10万対で示す。

- 出産後1年までの女性の死亡をいう。

- 令和4年(2022年)の妊産婦死亡率は、10.1である。

- 間接産科的死亡に比べて、直接産科的死亡による死因が多い。

周産期死亡

- 周産期死亡は、妊娠満22週以後の死産と生後1週未満の早期新生児死亡を合わせたものをいう。

- 令和5年(2023年)の周産期死亡数は2,403(胎・人)、周産期死亡率(出産千対)は3.3となっている。

日本の令和5年(2023年)における周産期死亡率(出産千対)について正しいのはどれか。

- 1.3

- 3.3

- 5.3

- 7.3

死産

- 死産は妊娠満12週以後の死児の出産をいう。

- 死産のうち、人工死産は胎児の母体内生存が確実なときに人工的処置を加えたことにより死産に至った場合をいい、それ以外はすべて自然死産であり、令和5年(2023年)の自然死産数は7,150胎、人工死産数は8,382胎で、死産率(出産千対)は自然死産が9.4、人工死産が9.9となっている。

日本の周産期の死亡に関する記述で正しいのはどれか。

- 新生児死亡は生後1週未満の死亡をいう。

- 死産は妊娠満12週以後の死児の出産をいう。

- 妊産婦死亡は妊娠中又は妊娠終了後満28日未満の女性の死亡をいう。

- 令和5年(2023年)の人口動態統計では自然死産数が人工死産数よりも多い。

母子保健統計の算出方法で出生数を分母としているのはどれか。

- 妊娠満22週以後の死産率

- 周産期死亡率

- 乳児死亡率

- 死産率

平均初婚年齢

令和5年(2023年)の人口動態統計における妻の平均初婚年齢はどれか。

- 23.7歳

- 25.7歳

- 27.7歳

- 29.7歳

- 31.7歳

生涯未婚率

人口統計資料集2020年版における生涯未婚率(50歳時の未婚割合)で、平成22年(2010年)から令和2年(2020年)の推移で適切なのはどれか。

- 変化はない。

- 下降し続けている。

- 上昇し続けている。

- 上昇と下降を繰り返している。

平均寿命・健康状態・受療状況

第2編3章 生命表 p71~74

第2編4章 健康状態と受療状況 p75~80

平均寿命

平均寿命で正しいのはどれか。

- 0歳の平均余命である。

- 20歳の平均余命である。

- 40歳の平均余命である。

- 死亡者の平均年齢である。

令和4年(2022年)の日本における簡易生命表で女性の平均寿命に最も近いのはどれか。

- 77年

- 82年

- 87年

- 92年

日本の令和4年(2022年)における男性の平均寿命はどれか。

- 71.05年

- 76.05年

- 81.05年

- 86.05年

日本の令和4年(2022年)の健康に関する指標の記述で正しいのはどれか。

- 女性の死因の第2位は老衰である。

- 男性の死因の第2位は肺炎である。

- 女性の平均寿命は89年を超えている。

- 男性の平均寿命は83年を超えている。

有訴者率

- 令和4年(2022年)の病気やけが等で自覚症状のある者(有訴者)は、人口千人当たり276.5(男性246.7・女性304.2)である。

- 症状別にみると、男女ともに腰痛が最も高い(男性91.6・女性111.9)。

令和4年(2022年)の国民生活基礎調査で、男性の有訴者の症状が最も多いのはどれか。

- 腰痛

- もの忘れ

- 体がだるい

- 目のかすみ

- 手足の関節が痛む

令和4年(2022年)の国民生活基礎調査における女性の有訴者の自覚症状で最も多いのはどれか。

- 頭痛

- 腰痛

- 体がだるい

- 目のかすみ

令和4年(2022年)の国民生活基礎調査による有訴者率(人口千対)で正しいのはどれか。

- 6.5

- 76.5

- 276.5

- 476.5

通院者率

- 令和4年(2022年)の傷病で通院している者(通院者)は、人口千人当たり417.3(男性401.9・女性431.6)である。

- 傷病別にみると、男女ともに高血圧症が最も高い(男性146.7・女性135.7)。

令和4年(2022年)の国民生活基礎調査における通院者率が男女ともに最も高いのはどれか。

- 糖尿病

- 腰痛症

- 高血圧症

- 眼の病気

高齢者の有訴者・通院者

- 令和4年(2022年)の有訴者率(人口千対)をみると、65歳以上で418.2(男397.6・女435.2)、75歳以上で474.6(男462.4・女483.7)となっており、傷病別では腰痛が最も高い。

- 令和4年(2022年)の通院者率(人口千対)をみると、65歳以上で696.4(男700.8・女692.7)、75歳以上で729.2(男739.2・女721.9)となっており、症状別では高血圧症が最も高い。

令和4年(2022年)の国民生活基礎調査における高齢者の健康状態で正しいのはどれか。

- 75歳以上の通院率は約9割である。

- 65歳以上の半数以上が有訴者である。

- 65歳以上の外来受療率は年齢が上がるほど高くなる。

- 65歳以上の自覚症状で男女とも最も多いのは腰痛である。

患者調査

保健統計調査と調査項目の組合せで正しいのはどれか。

- 患者調査――受療の状況

- 人口動態調査――転出入

- 国民生活基礎調査――生活習慣

- 国民健康・栄養調査――健康診断の受診状況

受療率

- 受療率とは、人口10万人に対する推計患者数(調査日当日に病院、一般診療所、歯科診療所で受療した患者の推計数)をいう。

- 令和2年(2020年)の受療率を傷病分類別にみると、入院では「精神及び行動の障害」(188)が、外来では「消化器系の疾患」(1007)が最も多い。

健康に関する指標の記述で正しいのはどれか。

- 罹患率が高い疾患は有病率が高くなる。

- 推計患者数には助産所を利用した者を含む。

- 受療率は人口10万人に対する推計患者数である。

- 平均在院日数は調査時点で入院している者の在院日数の平均である。

令和2年(2020年)の患者調査における外来受療率(人口10万対)で最も多い傷病はどれか。

- 新生物〈腫瘍〉

- 呼吸器系の疾患

- 消化器系の疾患

- 内分泌、栄養及び代謝疾患

総患者数

令和2年(2020年)の患者調査において医療機関を受診している総患者数が最も多いのはどれか。

- 喘息

- 糖尿病

- 脳血管疾患

- 高血圧性疾患

生活習慣状況

第3編1章 生活習慣病と健康増進対策 p81~95

健康寿命

健康寿命の説明で適切なのはどれか。

- 生活習慣病の予防は健康寿命を伸ばす。

- 2019年の健康寿命は2016年よりも短い。

- 2019年の健康寿命は女性より男性のほうが長い。

- 平均寿命と健康寿命の差は健康上の問題なく日常生活ができる期間である。

運動習慣のある者

令和5年(2023年)の国民健康・栄養調査において、男性で運動習慣のある割合が最も多いのはどれか。

- 20~29歳

- 40~49歳

- 60~69歳

- 70歳以上

令和5年(2023年)の国民健康・栄養調査において、運動習慣のある女性の割合が最も高い年齢階級はどれか。

- 30~39歳

- 40~49歳

- 50~59歳

- 60~69歳

- 70歳以上

高齢者の社会活動

令和3年(2021年)の高齢者の日常生活・地域社会への参加に関する調査で、高齢者が過去1年間に参加した社会活動のうち割合が最も多いのはどれか。

- 教育・文化

- 子育て支援

- 生産・就業

- 健康・スポーツ

BMI(体格指数)

身長170cm、体重70kgの成人の体格指数(BMI)を求めよ。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。

解答:①②

肥満者・やせの者の割合

- 令和5年(2023年)の肥満者の割合は、男性では60歳代(35.0%)が最も多く、次いで50歳代(34.8%)、40歳代(34.3%)となっている。

- 令和5年(2023年)のやせの者の割合は、女性では20歳代(24.4%)が最も高く、次いで30歳代(17.9%)となっている。

令和5年(2023年)の国民健康・栄養調査の結果で、該当年代の男性における肥満者(BMI≧25.0)の割合が最も高い年代はどれか。

- 20~29歳

- 40~49歳

- 60~69歳

- 70歳以上

令和5年(2023年)の国民健康・栄養調査による40歳代男性の肥満者の割合に最も近いのはどれか。

- 15%

- 35%

- 55%

- 75%

喫煙習慣者の割合

令和5年(2023年)の国民健康・栄養調査で20歳以上の男性における喫煙習慣者の割合に最も近いのはどれか。

- 6%

- 16%

- 26%

- 36%

令和5年(2023年)の国民健康・栄養調査における成人の生活習慣の特徴で正しいのはどれか。

- 朝食の欠食率は40歳代が最も多い。

- 運動習慣のある人の割合は30歳代が最も多い。

- 1日の平均睡眠時間は6時間以上7時間未満が最も多い。

- 習慣的に喫煙している人の割合は10年前に比べて増加している。

医療提供体制・国民医療費

第4編1章 医療提供体制 p168~209

第4編2章 医療保険制度 p211~222

看護師の就業場所

- 令和4年(2022年)末に就業している看護職員(保健師・助産師・看護師・准看護師)の総数は約166万人(うち看護師131万人)である。

- 令和4年(2022年)の看護師の就業場所をみると、多い順に以下のとおりである。

①病院:67.8%

②診療所:13.2%

③介護保険施設等:7.7%

④訪問看護ステーション:5.4%

⑤社会福祉施設:1.7%

令和4年(2022年)の衛生行政報告例における看護師の就業場所で、医療機関(病院、診療所)の次に多いのはどれか。

- 事業所

- 市町村

- 保健所

- 訪問看護ステーション

平均在院日数

令和4年(2022年)の病院報告による一般病床の平均在院日数はどれか。

- 6.2日

- 16.2日

- 26.2日

- 36.2日

病院数

日本の医療提供施設について正しいのはどれか。

- 病院数は1995年から増加傾向である。

- 2019年の人口対病床数は先進国の中で最も多い。

- 介護老人保健施設数は2000年から減少傾向である。

- 精神科の平均在院日数は1990年から先進国で最短である。

国民医療費の状況

- 国民医療費は、医療機関などにおける傷病の治療に要する費用を推計したものである。

- 令和3年(2021年)度の国民医療費総額は45兆359億円である。

- 人口1人当たりでは35.9万円で、年齢階級別にみると65歳未満が19.9万円に対し、65歳以上は75.4万円(約4倍)、75歳以上は92.3万円(約5倍)となっている。

令和3年(2021年)の国民医療費はどれか。

- 約450億円

- 約4,500億円

- 約4兆5000億円

- 約45兆円

令和3年(2021年)の人口1人当たりの国民医療費で最も近いのはどれか。

- 16万円

- 26万円

- 36万円

- 46万円

日本の令和3年度(2021年度)の国民医療費について正しいのはどれか。

- 総額は約25兆円である。

- 財源の約半分は保険料である。

- 国民総生産に対する比率は5%台である。

- 人口1人当たりでは65歳以上が65歳未満の約2倍である。

介護状況

第5編1章 介護保険 p223~236

主な介護者の続柄

▶109回午後54改題

令和4年(2022年)の国民生活基礎調査で、要介護者等との続柄別にみた主な介護者の構成割合のうち、「同居の家族」が占める割合に最も近いのはどれか。

- 6%

- 26%

- 46%

- 66%

▶107回午後8改題

令和4年(2022年)の国民生活基礎調査で、要介護者からみた主な介護者の続柄で割合が最も多いのはどれか。

- 同居の父母

- 別居の家族

- 同居の配偶者

- 同居の子の配偶者

同居している主な介護者の状況

▶108回午前70改題・113回午後65類問

令和4年(2022年)の国民生活基礎調査において、要介護者等のいる世帯に同居している主な介護者全数の特徴で正しいのはどれか。

- 性別は女性が多い。

- 続柄は子が最も多い。

- 年齢は50~59歳が最も多い。

- 介護時間は「ほとんど終日」が最も多い。

社会保障・社会保険・社会福祉

第1編1章 1.5〕社会保障の状況 p15~17

第5編2章 社会保険と社会福祉 p237~248

社会保障給付費の状況

令和3年度(2021年度)における社会保障給付費の内訳で多い順に並んでいるのはどれか。

- 年金>医療>福祉その他

- 年金>福祉その他>医療

- 医療>年金>福祉その他

- 医療>福祉その他>年金

高齢者世帯の所得

令和4年(2022年)の国民生活基礎調査における高齢者世帯の所得のうち62.8%を占めるものは何か。

- 稼働所得

- 財産所得

- 公的年金・恩給

- 年金以外の社会保障給付金

育児休業取得状況

令和4年度(2022年度)の家族に関する調査で正しいのはどれか。

- 人口動態調査では合計特殊出生率が1.54である。

- 労働力調査では共働き世帯が専業主婦世帯より少ない。

- 人口動態調査では結婚後5年未満の離婚が約半数である。

- 雇用均等基本調査では男性の育児休業取得率が17.13%である。

児童虐待の状況

- 令和3年度(2021年度)の児童虐待対応件数(20.8万件)のうち、主たる虐待者は実母が9.9万件(47.5%)で最も多く、次いで実父が8.6万件(41.5%)となっている。

- 虐待の種別にみると、「心理的虐待」が60.1%で最も多く、次いで「身体的虐待」が23.7%、「ネグレクト」が15.1%、「性的虐待」が1.1%となっている。虐待対応件数は、総数でみても種別でみても増加傾向にある。

令和3年度(2021年度)の福祉行政報告例における児童虐待で正しいのはどれか。

- 主たる虐待者は実父が最も多い。

- 性的虐待件数は身体的虐待件数より多い。

- 児童虐待相談件数は5年間横ばいである。

- 心理的虐待件数は5年前に比べて増加している。

養護者による高齢者虐待の状況

- 令和4年度(2022年度)の養護者による高齢者虐待(1.7万件)のうち、虐待を行った養護者の続柄は、息子が39.0%で最も多く、次いで夫が22.7%となっている。

- 被虐待高齢者の性別は女性が75.8%と多く、年齢階級別にみると80~84歳が25.3%で最も高い。

- 虐待の種別にみると、身体的虐待が65.3%と半分以上を占めている。

日本の令和4年(2022年)の養護者による高齢者虐待の種類で最も多いのはどれか。

- 身体的虐待

- 心理的虐待

- 介護等放棄

- 性的虐待

令和4年度(2022年度)「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査」の結果において、養護者による高齢者虐待に関する説明で正しいのはどれか。

- 夫による虐待が最も多い。

- 被虐待者の9割が女性である。

- 心理的虐待が全体の6割を占めている。

- 被虐待者の認知症高齢者の日常生活自立度判定基準はランクⅡが最も多い。

労働衛生・学校保健

第8編 労働衛生 p301~314

第10編 学校保健 p345~355

業務上疾病発生状況

日本の令和4年(2022年)における業務上疾病で、新型コロナウイルスり患によるものを除いた場合、発生件数が最も多いのはどれか。

- 振動障害

- 騒音による耳の疾患

- 負傷に起因する疾病

- じん肺症及びじん肺合併症

学童期の異常被患率

令和4年(2022年)の学校保健統計調査における学童期の異常被患率で最も高いのはどれか。

- 高血圧

- 摂食障害

- 心電図異常

- 裸眼視力1.0未満の者