第102回看護師国家試験 午前必修問題

平成25年2月17日(日)に実施された第102回看護師国家試験について、午前問題のうち必修問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第102回看護師国家試験

|

|

厚生の指標増刊

国民衛生の動向 2025/2026

発売日:2025.8.26

定価:3,740円(税込)

416頁・B5判

雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。

|

ネット書店

電子書籍

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

午前 必修問題

▶午前1改題

日本の令和5年(2023年)における総人口に最も近いのはどれか。

- 1億人

- 1億2,400万人

- 1億5,400万人

- 1億8,400万人

② 1億2,400万人

令和5年(2023年)の総人口は1億2435万人で減少傾向が続いており、将来推計人口(令和5年推計)によると、令和52年(2070年)には8700万人で1億人を切るとされる。

*第2編1章 1.人口の動向 p41~44

▶午前2

飲酒に起因する健康障害はどれか。

- 肝硬変

- 膠原病

- Ménie`re〈メニエール〉病

- Parkinson〈パーキンソン〉病

① 肝硬変

アルコールは様々な健康障害との関連が指摘されており、特に発症頻度の高い臓器障害としてアルコール性肝疾患があり、過剰飲酒の継続等によりアルコール性肝硬変や肝細胞がんへ進行する。

*第3編1章 2.5〕飲酒 p93

▶午前3

日本において国民皆保険制度が適用されているのはどれか。

- 医療保険

- 介護保険

- 火災保険

- 生命保険

① 医療保険

わが国はすべての国民が、「被用者保険」「国民健康保険」「後期高齢者医療」のいずれかの医療保険制度に加入することとされており、この国民皆保険はわが国の医療保険制度の大きな特徴となっている。

*第4編2章 1.医療保険制度 p211~212

▶午前4

ヘルシンキ宣言で提唱されたのはどれか。

- リビングウィル

- ヘルスプロモーション

- ノーマライゼーション

- インフォームド・コンセント

④ インフォームド・コンセント

医療法に、医療提供の際に医療提供者が適切な説明を行い、医療の受け手の理解を得るように努める旨(インフォームド・コンセント)が規定されており、古くは1964年のヘルシンキ宣言においてインフォームド・コンセントが提唱されている。

*第6編1章 10.臨床研究・治験 p259~260

▶午前5

新たに業務に従事する看護師に対する臨床研修実施の努力義務が規定されているのはどれか。

- 医療法

- 学校教育法

- 看護師等の人材確保の促進に関する法律

- 保健師助産師看護師学校養成所指定規則

③ 看護師等の人材確保の促進に関する法律

看護師等の人材確保の促進に関する法律により、国・地方公共団体には財政・金融上の措置、病院等の開設者等には処遇改善・臨床研修等の実施、看護師等には能力の開発・向上、国民には関心・理解などの責務を定めている。

*第4編1章 4.4〕看護職員等 p196~200

▶午前6

Down〈ダウン〉症候群を生じるのはどれか。

- 13トリソミー

- 18トリソミー

- 21トリソミー

- 性染色体異常

③ 21トリソミー

ダウン症候群は、21番染色体の先天性異常(21トリソミー)により生じ、知的障害、先天性白内障、特徴的顔貌、低身長、筋緊張低下などがみられる。

▶午前7

乳歯がすべて生えそろったときの本数はどれか。

- 16本

- 20本

- 24本

- 28本

② 20本

乳歯は、生後6~8か月ころから生え始め、2~3歳ころには上下各10本、計20本生えそろう。なお、6歳ころから生え始める永久歯の最終的な本数は28~32本である。

▶午前8改題

日本における令和5年(2023年)の5~9歳の子どもの死因で最も多いのはどれか。

- 肺炎

- 心疾患

- 不慮の事故

- 悪性新生物〈腫瘍〉

④ 悪性新生物〈腫瘍〉

令和5年(2023年)の小児の年齢階級別死因をみると、0歳と1~4歳では「先天奇形、変形及び染色体異常」、5~9歳では「悪性新生物〈腫瘍〉」、10~14歳では「自殺」が最も多い。

*第2編2章 3.2〕死因の概要 p56~58

▶午前9

成人期において基礎代謝量が最も多い時期はどれか。

- 青年期

- 壮年前期

- 壮年後期

- 向老期

① 青年期

日本人の食事摂取基準(2020年版)で推定された基礎代謝量は、男性は15~17歳(1,610kcal/日)、女性は12~14歳(1,410 kcal/日)で最も高く、青年期以降は加齢に伴って低下していく。

▶午前10

医療法において、病院とは[ ]人以上の患者を入院させるための施設を有するものと規定されている。

[ ]に入るのはどれか。

- 10

- 20

- 50

- 100

② 20

患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものは診療所である。

*第4編1章 5.医療施設 p202~206

▶午前11

分娩第2期はどれか。

- 陣痛開始から子宮口全開大まで

- 排臨から発露まで

- 子宮口全開大から胎児娩出まで

- 胎児娩出から胎盤娩出まで

③ 子宮口全開大から胎児娩出まで

分娩は第1期から第4期の経過に分かれ、第1期は陣痛開始から子宮口全開大まで、第2期は子宮口全開大から胎児娩出まで(排臨、発露含む)、第3期は胎児の娩出から胎盤の娩出まで、第4期は分娩後2時間をいう。

▶午前12

チアノーゼの際の皮膚の色に最も近いのはどれか。

- 青

- 赤

- 黄

- 白

① 青

チアノーゼは、血中の酸素不足により皮膚や粘膜が青紫色に変色することをいい、毛細血管中の血中還元ヘモグロビンが5g/dL以上に増加した際に出現する。

▶午前13

サーカディアンリズムの周期はどれか。

- 約8時間

- 約12時間

- 約24時間

- 約48時間

③ 約24時間

生物は地球の自転による昼夜変化に同調して、約24時間周期のサーカディアンリズム(概日リズム)に則り、体内環境を変化させる。サーカディアンリズムは光の明暗による刺激により調整され、特に朝の決まった時間に太陽の刺激を浴びることなどにより整えることができる。

▶午前14

前立腺癌に特徴的な腫瘍マーカーはどれか。

- AFP

- CA19-9

- CEA

- PSA

④ PSA

腫瘍マーカーは癌の種類により特徴的に作られる物質で、血液や尿の成分を測定する腫瘍マーカー検査検査が行われている。そのうちPSA検査では、前立腺癌に特異的な血清PSA値の上昇を調べることで、前立腺癌を早期に発見することができる。

▶午前15

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌〈MRSA〉に有効な薬はどれか。

- バンコマイシン塩酸塩

- セファゾリンナトリウム

- ストレプトマイシン硫酸塩

- ベンジルペニシリンカリウム

① バンコマイシン塩酸塩

薬剤耐性菌であるメチシリン耐性黄色ブドウ球菌〈MRSA〉は、抵抗力の弱まった宿主(易感染者)に対して病原性を発揮する日和見感染症を起こす。MRSAの治療に当たり、抗菌薬としてバンコマイシンが用いられる。

▶午前16

成人女性に一時的な導尿を行う際に、カテーテルを挿入する長さはどれか。

- 1〜3cm

- 5〜7cm

- 9〜11cm

- 18〜20cm

② 5〜7cm

導尿カテーテルは尿道に挿入し、膀胱内の尿を排出させるチューブである。女性の導尿では尿道の長さよりも少し長い約4~7cmを挿入する(男性は約18~20cm)。

▶午前17

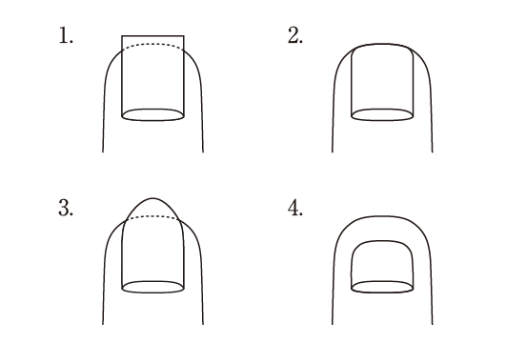

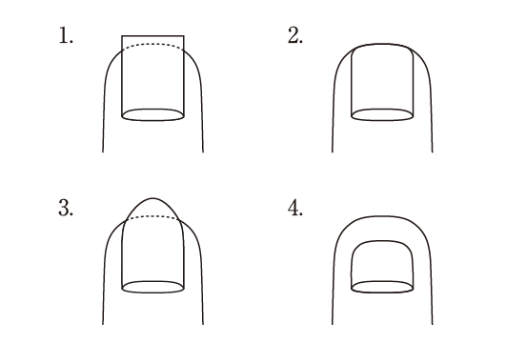

爪の切り方の模式図を示す。

爪のケアとして適切な切り方はどれか。

②

爪の割れや剥がれを防止し、接触する人や物を傷つけることのないように、爪の長さは指の先端と同じにし、角に丸みを出す。深爪(④)は爪の内側の皮膚等に感染や炎症を引き起こすおそれがあるため避ける。

▶午前18

空気感染を防止するための防護用具はどれか。

- ガウン

- ゴーグル

- N95マスク

- 外科用マスク

③ N95マスク

手洗い等の標準予防策(スタンダードプリコーション)に加え、感染経路別予防策として、結核や麻しんなど空気感染のおそれのある患者については病室を陰圧室とし、入室するときはN95マスクを装着する。

*第4編1章 3.11〕院内感染対策 p182~183

▶午前19

無菌操作を必要とするのはどれか。

- 鼻腔吸引

- 気管内吸引

- 口腔内吸引

- 胃内容物の吸引

② 気管内吸引

無菌操作は、外科処置による感染リスクを抑えるため、滅菌された防護具、滅菌器具を用いて、無菌状態を保持しながら取り扱うことをいう。原則無菌状態である下気道に挿管する気管内吸引では、細菌感染による肺炎等の予防のため無菌操作を行う。

▶午前20

仰臥位での褥瘡好発部位はどれか。

- 仙骨部

- 内顆部

- 腸骨稜部

- 大転子部

① 仙骨部

仰臥位は仰向けに横たわる体位をいい、仰臥位で圧力が集中する後頭部、肩甲骨部、肘部、仙骨部、踵骨部は褥瘡の好発部位である。

▶午前21改題

日本の令和5年(2023年)における母の年齢階級別出生率が最も高いのはどれか。

- 20~24歳

- 25~29歳

- 30~34歳

- 35~39歳

- 40~44歳

③ 30~34歳

令和5年(2023年)の母の年齢階級別出生率をみると、30~34歳が0.4544と最も高く、次いで25~29歳(0.3246)となっている。かつては25~29歳の出生率が最も高かったが、平成17年頃から30~34歳の出生率が最も高い。

*第2編2章 2.出生 p51~55

▶午前22

低血糖の症状または所見はどれか。

- 口渇

- 徐脈

- 多尿

- 発汗

- 発熱

④ 発汗

低血糖は血糖値が正常範囲よりも低下した状態で、冷や汗(発汗)や動悸、けいれん、手足のふるえなどの症状がみられる。

▶午前23

ワルファリンと拮抗作用があるのはどれか。

- ビタミンA

- ビタミンC

- ビタミンD

- ビタミンE

- ビタミンK

⑤ ビタミンK

ワルファリンは血液を固まりにくくし、血栓や塞栓を防ぐ抗凝固剤である。ビタミンKはワルファリンの働きを阻害する拮抗作用があり、ワルファリン使用時にはビタミンKを多く含む納豆などの食品の摂取は控える。

▶午前24

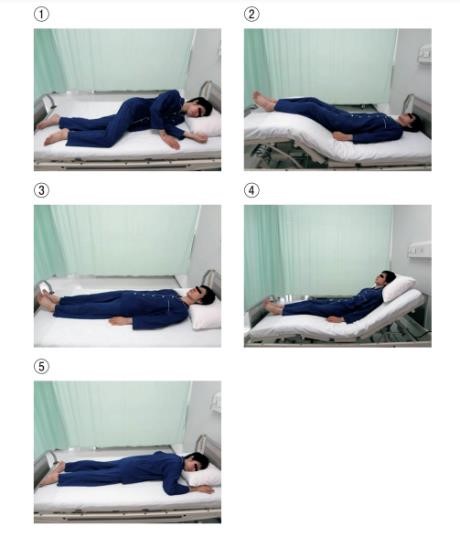

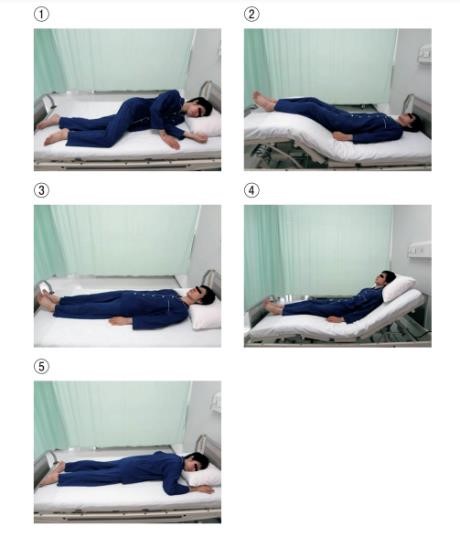

体位の写真を別に示す。

Fowler〈ファウラー〉位はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

④ ④

ファウラー位(半坐位)は上半身を45度程度上げる体位である。①は左側臥位、②下肢を上げた仰臥位(ショック体位)、③は仰臥位、⑤は腹臥位に当たる。

▶午前25

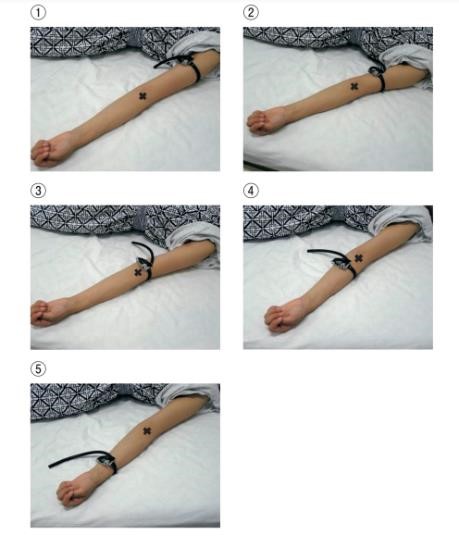

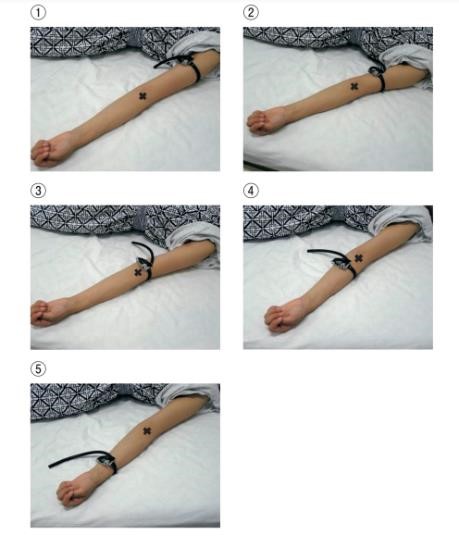

肘正中皮静脈からの採血における駆血部位の写真を別に示す。

正しいのはどれか。

ただし、×は刺入部である。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

② ②

成人の採血においては前腕の静脈が多く用いられ、肘正中皮静脈、橈側皮静脈、尺側皮静脈などが選択される。駆血帯は採血部位の5~10cm上部(中枢側)に巻き、21~23Gの太さの注射針を用いて、血管の走行に合わせて10~30度の角度で刺入する。

資料 厚生労働省「第99回保健師国家試験、第96回助産師国家試験及び第102回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第102回看護師国家試験

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 保健師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 助産師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 医師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 薬剤師国家試験に出る国民衛生の動向