第111回看護師国家試験 午前必修問題

令和4年2月13日(日)に実施された第111回看護師国家試験について、午前問題のうち必修問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第111回看護師国家試験

|

|

厚生の指標増刊

国民衛生の動向 2025/2026

発売日:2025.8.26

定価:3,740円(税込)

416頁・B5判

雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。

|

ネット書店

電子書籍

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

午前 必修問題

▶午前2改題

日本の令和5年(2023年)の死亡数に近いのはどれか。

- 118万人

- 138万人

- 158万人

- 178万人

③ 158万人

令和5年(2023年)の死亡数は157.6万人である。なお、出生数は72.7万人(過去最低)であり、その差である自然増減数はマイナス84.9万人となっている。

*第2編2章 3.死亡 p55~64

▶午前3

シックハウス症候群に関係する物質はどれか。

- アスベスト

- ダイオキシン類

- 放射性セシウム

- ホルムアルデヒド

④ ホルムアルデヒド

シックハウス(室内空気汚染)症候群とは、建材や調度品から発生する化学物質などによる室内空気汚染やその健康影響をいい、ホルムアルデヒドなど13物質について室内濃度指針値を設定している。

*第7編3章 6.室内空気汚染対策 p298

▶午前4

後期高齢者医療制度の被保険者は、区域内に住居を有する( )歳以上の者、および65歳以上( )歳未満であって、政令で定める程度の障害の状態にあるとして後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者である。

( )に入るのはどれか。

- 70

- 75

- 80

- 85

② 75

後期高齢者医療制度は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき平成20年度に開始した。被保険者は設問のとおり原則75歳以上の後期高齢者で、医療給付の自己負担は原則1割(一定以上の所得者2割、現役並み所得者3割)である。

*第4編2章 3.3〕後期高齢者医療制度 p214~215

▶午前5

患者の選択権の行使を最も促進するのはどれか。

- 父権主義

- 医師の裁量権

- コンプライアンス

- インフォームド・コンセント

④ インフォームド・コンセント

医療法に、医療提供の際に医療提供者が適切な説明を行い、医療の受け手の理解を得るように努める旨(インフォームド・コンセント)が規定されている。

*第4編1章 1.医療法 p168~169

▶午前6改題

マズロー, A. H.の基本的欲求の階層で社会的欲求はどれか。

- 安全の欲求

- 帰属の欲求

- 自己実現の欲求

- 睡眠の欲求

② 帰属の欲求

マズローの欲求階層説では、低階層から、「生理的(食事、排泄、睡眠等)欲求」「安全(危険回避)の欲求」「社会的(所属・愛情)欲求」「自尊(承認)の欲求」「自己実現の欲求」となっており、人間は低階層の欲求が満たされると高階層の欲求に移っていくことをあらわす。

▶午前7

胎児循環で胎児から胎盤に血液を送るのはどれか。

- 総頸動脈

- 肺動脈

- 臍動脈

- 臍静脈

③ 臍動脈

胎児の血液は、臍帯内の2本の臍動脈により胎盤に入り、1本の臍静脈を通って胎児へと運ばれる。胎盤は肺の役割を果たし、胎盤から胎児へ運ばれる臍静脈内の血液には酸素が多く含まれている。

▶午前8

学童期の脈拍数の基準値はどれか。

- 50〜70/分

- 80〜100/分

- 110〜130/分

- 140〜160/分

② 80〜100/分

脈拍数の基準値(目安)は、新生児期で120~140/分、乳児期で110~130/分、幼児期で90~110/分、学童期で80~100/分、成人期で60~100/分とされ、加齢とともに低くなる。

▶午前9

日本の女性における平均閉経年齢に最も近いのはどれか。

- 30歳

- 40歳

- 50歳

- 60歳

③ 50歳

日本人女性の閉経は45~55歳、平均閉経年齢は約50歳とされる。閉経を挟んで前後10年間の更年期には女性ホルモンである卵胞ホルモン(エストロゲン)の分泌が急激に減り、様々な症状が現れることがある。

▶午前10改題

令和4年(2022年)の国民生活基礎調査で次の世帯構造のうち最も少ないのはどれか。

- 単独世帯

- 三世代世帯

- 夫婦のみの世帯

- 夫婦と未婚の子のみの世帯

② 三世代世帯

令和4年(2022年)の世帯構造をみると、単独世帯が32.9%、夫婦と未婚の子のみの世帯が25.8%、夫婦のみの世帯が24.5%、ひとり親と未婚の子のみの世帯が6.8%、三世代世帯が3.8%などとなっている。

*第2編1章 2.世帯の動向 p44~47

▶午前11

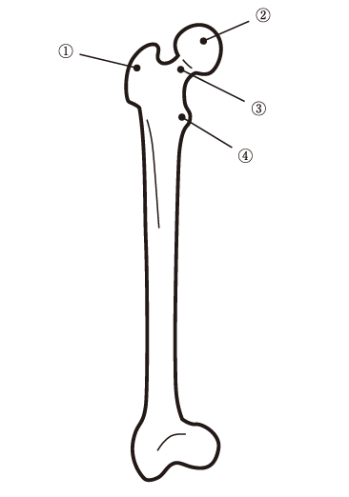

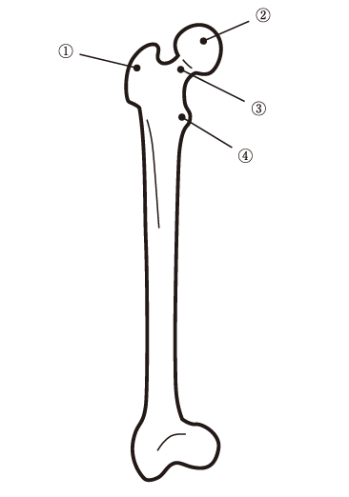

右大腿骨前面を図に示す。

大腿骨頸部はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

③ ③

大腿骨頸部は骨頭(②)を支える部分であり、骨盤と関節を作っている。骨密度の減少した高齢者の転倒により、骨折が多くみられる部位である(大腿骨頸部骨折)。

▶午前12

有害物質を無毒化し排泄する臓器はどれか。

- 胃

- 肝臓

- 膵臓

- 大腸

② 肝臓

肝臓の主な機能として、蛋白質の合成、有害物質(アンモニア等)の分解・解毒、栄養の貯蔵、胆汁の合成・分泌などがある。

▶午前13

黄疸のある成人患者にみられる随伴症状はどれか。

- 動悸

- 難聴

- 関節痛

- 搔痒感

④ 搔痒感

黄疸は、赤血球が壊れる際にヘモグロビンが分解され、生成されたビリルビンにより皮膚や白眼が黄色くなる状態をいい、成人では全身のかゆみ(搔痒感)が生じることがある。

▶午前14

左前胸部から頸部や左上肢への放散痛が生じる疾患はどれか。

- 胃潰瘍

- 狭心症

- 胆石症

- 尿管結石症

② 狭心症

虚血性心疾患の一つである狭心症は、生活習慣の悪化を一因として、動脈硬化等により心臓に血液を送る冠動脈が狭まり、血流が悪くなった状態をいう。歩行動作時などに胸が圧迫される痛み(労作性狭心症)が生じるほか、心臓から離れた上半身の左側に多く起きる放散痛の症状が現れることがある。

▶午前15

成人女性の赤血球数の基準値はどれか。

- 150〜250万/μL

- 350〜450万/μL

- 550〜650万/μL

- 750〜850万/μL

② 350〜450万/μL

赤血球数の基準値は検査施設等により異なるが、男性450~550万/μL、女性350~500万/μL程度とされ、少ない場合は貧血、多い場合は赤血球増加症(多血症)が疑われる。

▶午前16

Open-ended question〈開かれた質問〉はどれか。

- 「頭は痛みませんか」

- 「昨夜は眠れましたか」

- 「気分は悪くありませんか」

- 「自宅ではどのように過ごしていましたか」

④ 「自宅ではどのように過ごしていましたか」

Open-ended question〈開かれた質問〉は、質問者があらかじめ知っている情報を確認する質問や、暗に方向付けることを避け、相手自身の言葉で語ってもらう質問の進め方をいう。①~③のように「はい」「いいえ」で答えられる質問はclosed question〈閉じた質問〉という。

▶午前17

深部体温に最も近いのはどれか。

- 腋窩温

- 口腔温

- 鼓膜温

- 直腸温

④ 直腸温

深部体温は、体温調節機能をつかさどる視床下部によりコントロールされる脳や臓器などの内部温度であり、皮膚温よりも高く37℃前後を維持している。正確な深部体温を図る上で、身体の中心に近く、外部環境に影響されにくい直腸温の測定が推奨されている。

▶午前18

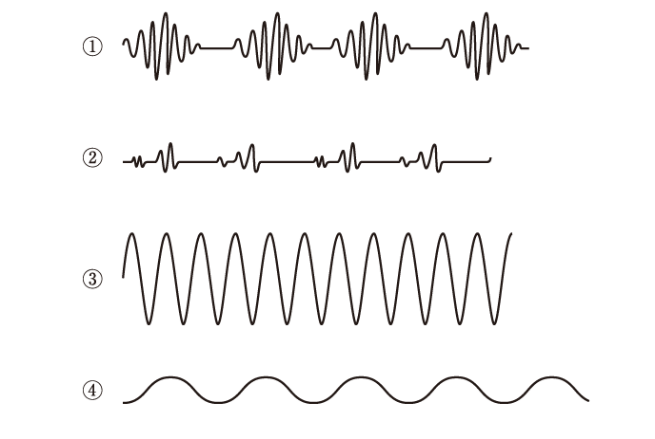

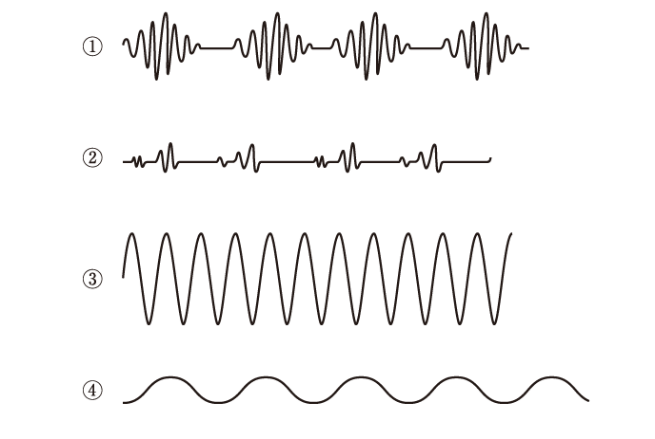

呼吸パターンを図に示す。

Cheyne-Stokes〈チェーン-ストークス〉呼吸はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

① ①

チェーン-ストークス呼吸は、中枢性睡眠時無呼吸症候群でみられる特徴であり、小さな呼吸から大きな呼吸、小さな呼吸、呼吸の停止(10~20秒程度の無呼吸)の周期を繰り返す。

×② ②

呼吸リズムや1回換気量が不規則なビオー呼吸に当たる。

×③ ③

規則的に速く深い呼吸が続くクスマウル呼吸に当たる。

×④ ④

呼吸回数が低下しており徐呼吸に当たる。

▶午前19

高齢者の義歯の取り扱い方法で正しいのはどれか。

- 就寝時に外す。

- 熱湯で洗浄する。

- 保管時は乾燥させる。

- 総義歯は奥歯を起点に外す。

① 就寝時に外す。

義歯の下の歯茎や粘膜の衛生を保つため、就寝時や口腔ケア時には義歯を外すことが望ましい。

▶午前20

使用後の注射針を廃棄する容器のバイオハザードマークの色はどれか。

- 赤

- 黄

- 黒

- 橙

② 黄

感染性廃棄物を収納した容器にはバイオハザードマークを付けることが推奨され、性状に応じてマークの色を、液状又は泥状のもの(血液等)は赤色、固形状のもの(血液等が付着したガーゼ等)は橙色、鋭利なもの(注射針等)は黄色と分けることが望ましい。

*第9編4章 4.2〕感染性廃棄物 p343

▶午前21

成人の静脈血採血で適切なのはどれか。

- 採血部位から2、3cm中枢側に駆血帯を巻く。

- 血管の走行に合わせ60度の角度で刺入する。

- 採血後は刺入部位を圧迫しながら抜針する。

- 刺入部位は5分以上圧迫し、止血する。

④ 刺入部位は5分以上圧迫し、止血する。

×① 採血部位から2、3cm中枢側に駆血帯を巻く。

駆血帯は採血部位の5~10cm上部(中枢側)に巻く。

×② 血管の走行に合わせ60度の角度で刺入する。

血管の走行に合わせ10~30度の角度で刺入する。

×③ 採血後は刺入部位を圧迫しながら抜針する。

採血後はアルコール消毒綿を軽く当ててまっすぐ抜針する。

○④ 刺入部位は5分以上圧迫し、止血する。

刺入部位を5分程度圧迫止血する。

▶午前22

1回の気管内吸引を30秒以上実施した場合に生じるのはどれか。

- 嘔吐

- 感染

- 低酸素血症

- 気道粘膜の損傷

③ 低酸素血症

1回の気管内吸引では、挿入開始から終了までの時間は15秒以内にすることが推奨され、30秒以上実施した場合、動脈血酸素飽和度〈SaO2〉が低下し、低酸素血症をきたすことがある。

▶午前23

上腕出血時の間接圧迫止血の部位はどれか。

- 腋窩動脈

- 尺骨動脈

- 大腿動脈

- 橈骨動脈

① 腋窩動脈

失血を防ぐための圧迫止血法には、ガーゼなどで出血部位を強く押さえる直接圧迫止血法と、出血部位に近い中枢側(心臓側)の動脈を手や指で圧迫する(用手)間接圧迫止血法がある。本問では、上腕部から近い中枢側の動脈として腋窩動脈が適切である。

▶午前24

成人に対する一次救命処置(BLS)において、胸骨圧迫と人工呼吸の回数比は( ):2である。

( )に入るのはどれか。

- 5

- 10

- 30

- 50

③ 30

一次救命処置(BLS)において、呼吸がない場合または死戦期呼吸の場合、胸骨圧迫30回(約5cm沈み込む強さ、100~120回/分の速さ)と人工呼吸2回の組み合わせによる処置を行う。

▶午前25

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉において、結核が分類されるのはどれか。

- 一類

- 二類

- 三類

- 四類

- 五類

② 二類

結核は結核菌によって空気感染するわが国の主要な感染症の一つで、感染症法上の二類感染症に分類されている。

*第3編3章 3.2〕結核 p129~132

資料 厚生労働省「第108回保健師国家試験、第105回助産師国家試験、第111回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第111回看護師国家試験

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 保健師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 助産師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 医師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 薬剤師国家試験に出る国民衛生の動向