第109回看護師国家試験 午前必修問題

令和2年2月16日(日)に実施された第109回看護師国家試験について、午前問題のうち必修問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第109回看護師国家試験

|

|

厚生の指標増刊

国民衛生の動向 2025/2026

発売日:2025.8.26

定価:3,740円(税込)

416頁・B5判

雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。

|

ネット書店

電子書籍

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

午前 必修問題

▶午前1改題

令和5年(2023年)の人口動態統計における主要死因別の死亡率で心疾患の順位はどれか。

- 1位

- 2位

- 3位

- 4位

② 2位

令和5年(2023年)の死因順位は、1位が悪性新生物〈腫瘍〉、2位が心疾患、3位が老衰、4位が脳血管疾患、5位が肺炎となっている。

*第2編2章 3.2〕死因の概要 p56~58

▶午前2

運動習慣が身体機能にもたらす効果はどれか。

- 肺活量の減少

- 耐糖能の低下

- 免疫力の向上

- 中性脂肪の増加

③ 免疫力の向上

適切な身体活動・運動は、生活習慣病の予防やメンタルヘルス、生活の質の改善に有効であり、①肺活量の増加、②耐糖能(血糖値を一定に保つ働き)の向上、③免疫力の向上、④中性脂肪の減少はそのもたらす効果である。

*第3編1章 2.3〕身体活動・運動 p91~92

▶午前3

介護保険の第2号被保険者は、( )歳以上65歳未満の医療保険加入者である。

( )に入る数字はどれか。

- 30

- 40

- 50

- 60

② 40

介護保険の第1号被保険者は65歳以上の者、第2号被保険者は40~64歳の医療保険加入者である。

*第5編1章 2.保険給付の手続き p224~225

▶午前4

健康保険法による療養の給付の対象はどれか。

- 手術

- 健康診査

- 予防接種

- 人間ドック

① 手術

医療給付内容には、診察、処置・手術、薬剤・治療材料、食事療養、入院・看護、在宅療養・看護、訪問看護がある。国民医療費からも除かれるとおり、健康の維持・増進を目的とした健康診断・予防接種などに要する費用は含まない。

*第4編2章 3.医療保険各制度の概要と現状 p212~216

▶午前5

第二次性徴の発現に関与するホルモンはどれか。

- 抗利尿ホルモン〈ADH〉

- 黄体形成ホルモン〈LH〉

- 副甲状腺ホルモン〈PTH〉

- 甲状腺刺激ホルモン〈TSH〉

② 黄体形成ホルモン〈LH〉

思春期に、視床下部のGnRH(性腺刺激ホルモン放出ホルモン)の刺激により、下垂体から黄体形成ホルモン(LH)と卵胞刺激ホルモン(FSH)が分泌されることで、男子では男性ホルモンであるアンドロゲン(テストステロン)が、女子では女性ホルモンであるエストロゲン(卵胞ホルモン)がつくられ、第二次性徴が発現・成熟する。

▶午前6

児の吸啜刺激によって分泌が亢進し、分娩後の母体の子宮筋の収縮を促すのはどれか。

- オキシトシン

- プロラクチン

- テストステロン

- プロゲステロン

① オキシトシン

オキシトシンは視床下部で産生され、下垂体後葉に運ばれ放出されるホルモンである。授乳時に児の吸啜刺激で分泌が促進され、母乳の放出や産褥期の子宮復古を促す。

▶午前7改題

令和4年(2022年)の国民生活基礎調査における平均世帯人数はどれか。

- 1.25

- 2.25

- 3.25

- 4.25

② 2.25

令和4年(2022年)の平均世帯人員は2.25人で、単独世帯の増加、三世代世帯の減少などにより、減少傾向が続いている。

*第2編1章 1.人口の動向 p41~44

▶午前8

レスパイトケアの目的はどれか。

- 介護者の休息

- 介護者同士の交流

- 介護者への療養指導

- 療養者の自己決定支援

① 介護者の休息

同居の主な介護者の悩みやストレスの原因をみると「家族の病気や介護」が最も多く、こうした介護者の負担軽減のため、訪問介護やデイサービス、ショートステイなどを利用したレスパイトケア(介護者の一時的な休息支援)の拡充が図られている。

*第5編1章 10.介護者・要介護者等の状況 p232~233

▶午前9

死の三徴候に含まれるのはどれか。

- 筋の弛緩

- 角膜の混濁

- 呼吸の停止

- 呼名反応の消失

③ 呼吸の停止

死の三徴候は、「呼吸停止」「心拍停止」「瞳孔散大・対光反射消失」である。

*第3編4章 6.臓器移植・組織移植 p162~163

▶午前10

球関節はどれか。

- 肩関節

- 膝関節

- 下橈尺関節

- 手根中手関節

① 肩関節

球関節は、片方の関節の接合部分が球状をした可動域の広い(多軸性)関節で、肩関節や股関節が該当する。

▶午前12

脳塞栓症を生じやすい不整脈はどれか。

- 心室頻拍

- 心房細動

- 心房性期外収縮

- 完全房室ブロック

② 心房細動

心房細動は心房内の不整脈で、致死性不整脈である心室細動よりも緊急性は低いが、心房内で血栓ができやすく、大動脈を通じて脳などの血管を詰まらせる原因となる(心原性脳塞栓症)。

▶午前13

貧血を診断する際の指標となる血液検査項目はどれか。

- アルブミン〈Alb〉

- ヘモグロビン〈Hb〉

- フィブリノゲン

- プロトロンビン時間〈PT〉

② ヘモグロビン〈Hb〉

貧血は、血液中のヘモグロビン濃度が減少している状態と定義される。

▶午前14

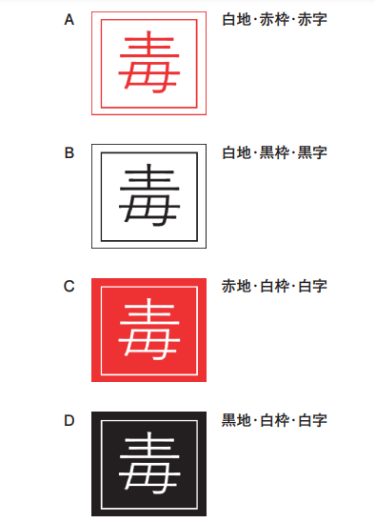

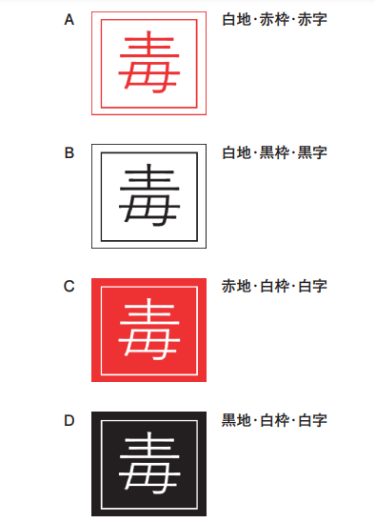

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〈医薬品医療機器等法〉による毒薬の表示を別に示す。

正しいのはどれか。

- A

- B

- C

- D

④ D

医薬品医療機器等法では、厚生労働大臣が指定した毒薬・劇薬について、貯蔵・陳列時の施錠などの取り扱いを定めている。毒薬は容器または被包に、黒地・白枠・白字で「毒」の文字を記載しなければならない。なお、劇薬は白地・赤枠・赤字で「劇」の文字を記載する。

*第6編1章 4.医薬品等の承認・許可制度 p253~254

▶午前15

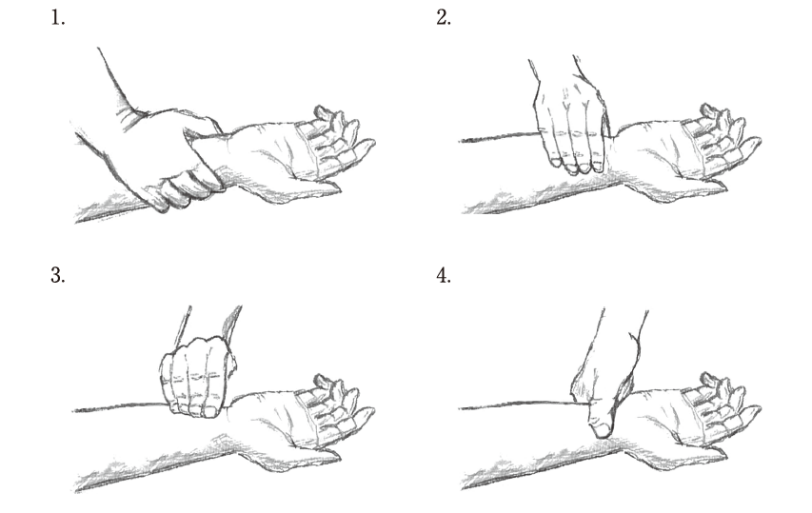

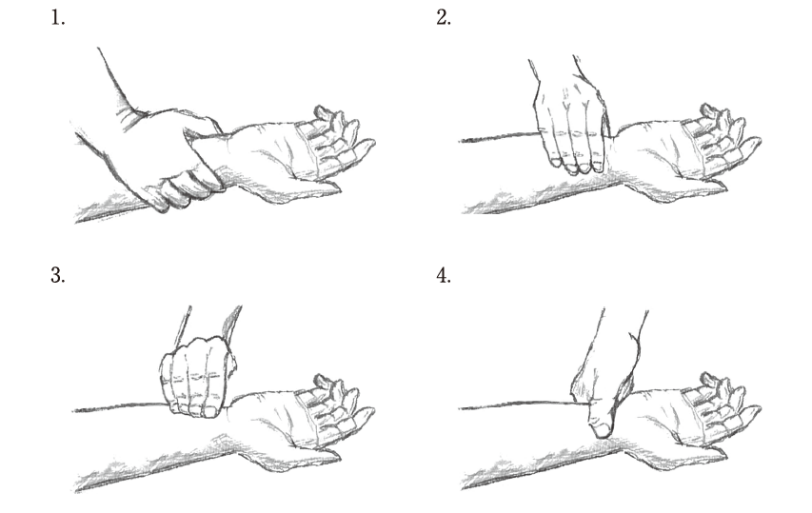

成人の橈骨動脈における脈拍の測定方法で正しいのはどれか。

②

橈骨動脈が通り、拍動が測りやすい部分(母指側)に、示指、中指、薬指の指先を添えて脈拍の回数を数える。

▶午前16

誤嚥しやすい患者の食事の援助で適切なのはどれか。

- 食材は細かく刻む。

- 水分の摂取を促す。

- 粘りの強い食品を選ぶ。

- 頸部を前屈した体位をとる。

④ 頸部を前屈した体位をとる。

食事の際に顎を上げる(頸部後屈)と、咽頭と気管が直線的になり、食事が気管に入る誤嚥が生じやすい。その防止のため、頸部前屈の体位で食事の援助を行うことが望ましい。

×① 食材は細かく刻む。

食材を細かく刻むと口腔や咽頭に残りやすいため、均一性のある適度な大きさに切る。

×② 水分の摂取を促す。

嚥下しやすいように適度な水分摂取は必要であるが誤嚥しやすいため、水分にはとろみをつけるなどの工夫を行う。

×③ 粘りの強い食品を選ぶ。

咀嚼時に食塊を形成するために適度な粘り気は必要であるが、強すぎると口腔や咽喉の粘膜に付着しやすいため避ける。

▶午前17

陰部洗浄に使用する湯の温度で最も適切なのはどれか。

- 30〜31℃

- 34〜35℃

- 38〜39℃

- 42〜43℃

③ 38〜39℃

陰部洗浄に用いる湯の適温は体温より少し高い38〜40℃程度とされる。

▶午前18

滅菌物の取り扱いで正しいのはどれか。

- 鉗子の先端は水平より高く保つ。

- 鑷子の先端を閉じた状態で取り出す。

- 滅菌パックはハサミを用いて開封する。

- 滅菌包みは布の内側の端を手でつまんで開く。

② 鑷子の先端を閉じた状態で取り出す。

鑷子は手術等に用いるピンセットである。滅菌包みで個包装されており、取り出す際は先端を下向きに、外部環境に触れないように閉じた状態で取り出す。

×① 鉗子の先端は水平より高く保つ。

鉗子は手術等で血管や器官を牽引・圧迫するなどに用いるハサミ状をした器具である。先端を高くすると消毒液が持ち手部分に垂れるなど清潔ではないため、水平より低く保つ。

×③ 滅菌パックはハサミを用いて開封する。

滅菌パックは、開封面を上向きに、ハサミを用いずに外側にめくるように手で開く。

×④ 滅菌包みは布の内側の端を手でつまんで開く。

滅菌包みは、清潔な内側には触れず、外側の端を手でつまんで開く。

▶午前19

直流除細動器の使用目的はどれか。

- 血圧の上昇

- 呼吸の促進

- 洞調律の回復

- 意識レベルの回復

③ 洞調律の回復

直流除細動器(DC)は、電気ショックにより不整脈を治療する装置で、医療機関内で用いられる。洞調律とは、心筋を動かす電気信号を生み出す洞結節のリズムであり、直流除細動器により洞調律の回復が図られる。

▶午前20

経鼻経管栄養法を受ける成人患者の体位で適切なのはどれか。

- 砕石位

- 半坐位

- 腹臥位

- Sims〈シムス〉位

② 半坐位

経鼻経管栄養法は、口からの食事が十分でない者に対して、鼻からチューブを挿入し、栄養剤を胃に送る方法である。注入時に栄養剤の逆流を防ぐため、上半身を45度程度上げる半坐位(ファウラー位)が適している。

▶午前21

胃がんのVirchow〈ウィルヒョウ〉転移が生じる部位はどれか。

- 腋窩

- 鼠径部

- 右季肋部

- 左鎖骨上窩

④ 左鎖骨上窩

胃癌は、漿膜から外側に散らばる腹膜播種や、リンパ・血液の流れに乗って臓器を移動するなどの転移が起こりうる。ウィルヒョウ転移は、胃癌が左鎖骨上窩リンパ節に転移することをいう。

▶午前22

包帯の巻き方を別に示す。

環行帯の巻き方で正しいのはどれか。

- A

- B

- C

- D

① A

環行帯は、包帯法の巻き始めと巻き終わりに用いる巻き方で、同じ箇所に重ねて巻くものをいう。Bは亀甲帯、Cは折転帯、Dは螺旋帯である。

▶午前23

皮下注射で適切なのはどれか。

- 注射部位を伸展する。

- 注射針は18〜20Gを使用する。

- 針の刺入角度は45〜90度にする。

- 皮下脂肪が5mm以上の部位を選択する。

④ 皮下脂肪が5mm以上の部位を選択する。

皮下注射は皮下脂肪が5mm以上の部位(上腕外側等)の皮膚をつまみ上げて、10~30度の角度で23~25Gの注射針を刺入する。

×① 注射部位を伸展する。

注射部位を伸展するものは皮内注射である。

×② 注射針は18〜20Gを使用する。

18〜20Gの注射針を使用するものは輸血投与用の注射である。

×③ 針の刺入角度は45〜90度にする。

45〜90度で刺入するものは筋肉内注射である。

▶午前24

細菌感染による急性炎症で最初に反応する白血球はどれか。

- 単球

- 好酸球

- 好中球

- 好塩基球

- リンパ球

③ 好中球

白血球の一種である好中球は、細菌感染や真菌感染から体を守る主要な生体防御機構(免疫)である。急性炎症では、血管透過性が亢進することで好中球の浸潤がいち早く行われる。

▶午前25改題

令和4年(2022年)の国民生活基礎調査で、男性の有訴者の症状が最も多いのはどれか。

- 腰痛

- もの忘れ

- 体がだるい

- 目のかすみ

- 手足の関節が痛む

① 腰痛

令和4年(2022年)の病気やけが等で自覚症状のある者(有訴者)は、人口千人当たり302.5(男270.8・女332.1)であり、症状別にみると男女ともに腰痛が最も高い。

*第2編4章 1.1〕有訴者の状況 p75

資料 厚生労働省「第106回保健師国家試験、第103回助産師国家試験、第109回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第109回看護師国家試験

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 保健師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 助産師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 医師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 薬剤師国家試験に出る国民衛生の動向