第114回看護師国家試験 午前必修問題

令和7年2月16日(日)に実施された第114回看護師国家試験について、午前問題のうち必修問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第114回看護師国家試験

|

|

厚生の指標増刊

国民衛生の動向 2025/2026

発売日:2025.8.26

定価:3,740円(税込)

416頁・B5判

雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。

|

ネット書店

電子書籍

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

午前 必修問題

▶午前1改題

日本の令和5年(2023年)の生産年齢人口の構成割合に最も近いのはどれか。

- 40%

- 50%

- 60%

- 70%

③ 60%

令和5年(2023年)の年齢3区分別の構成割合は、年少人口(0~14歳)が11.4%、生産年齢人口(15~64歳)が59.5%、老年人口(65歳以上)が29.1%となっている。

*第2編1章 1.2〕年齢別人口 p41~42

▶午前2

平均寿命で正しいのはどれか。

- 0歳の平均余命である。

- 50歳の平均余命である。

- 死亡者の平均年齢である。

- 健康な60歳の健康寿命と同じである。

① 0歳の平均余命である。

平均寿命とは0歳の平均余命をいい、令和4年(2022年)の簡易生命表では、男性が81.05年、女性が87.09年となっている。

*第2編3章 生命表 p71~74

▶午前3改題

令和5年(2023年)の国民健康・栄養調査で、運動習慣のある割合が最も高いのはどれか。

- 20歳代

- 40歳代

- 60歳代

- 70歳以上

④ 70歳以上

令和5年(2023年)の運動習慣のある割合は、男女ともに70歳以上が最も多い(男性46.5%・女性36.5%)。

*第3編1章 2.3〕身体活動・運動 p91~92

▶午前4

高齢者の転倒予防のための環境づくりで適切なのはどれか。

- 玄関にマットを敷く。

- 廊下に手すりをつける。

- 夜間は廊下の照明を消す。

- 椅子にキャスターをつける。

② 廊下に手すりをつける。

手すりで体を支えることで、屋内移動時の転倒予防となる。介護保険法の居宅サービスである福祉用具貸与では、手すりが貸与の対象となっている。

▶午前5

医療保険の給付の対象となるのはどれか。

- 疾病の診察

- 人間ドック

- 市販薬の購入

- 定期予防接種

① 疾病の診察

医療給付内容には、診察、処置・手術、薬剤・治療材料、食事療養、入院・看護、在宅療養・看護、訪問看護がある。健康の維持・増進を目的とした健康診断や予防接種、市販薬の購入に要する費用は含まない。

*第4編2章 3.医療保険各制度の概要と現状 p212~216

▶午前6

マズロー,A.H.の基本的欲求の階層で生理的欲求はどれか。

- 仲間を持ちたい。

- 空腹を満たしたい。

- 自分らしくありたい。

- 他者から称賛されたい。

② 空腹を満たしたい。

マズローの欲求階層説では、低階層から、「生理的欲求」「安全の欲求」「社会的欲求」「自尊の欲求」「自己実現の欲求」の5階層となっており、生理的欲求は食事、排泄、睡眠等に関する欲求を指す。①は社会的欲求、③は自己実現の欲求、④は自尊の欲求である。

▶午前7

胎児循環で酸素を最も多く含む血液が流れているのはどれか。

- 臍静脈

- 臍動脈

- 肺静脈

- 肺動脈

① 臍静脈

胎児の血液は、臍帯内の2本の臍動脈により胎盤に入り、1本の臍静脈を通って胎児へと運ばれる。胎盤は肺の役割を果たし、胎盤から胎児へ運ばれる臍静脈内の血液には酸素が多く含まれている。

▶午前8

永久歯が生え始める目安となる年齢はどれか。

- 3歳

- 6歳

- 9歳

- 12歳

② 6歳

生後6~8か月ころから乳歯が生え始め、6歳ころからは永久歯が生え始めて15歳ころには生え替わり、最終的な歯の本数は28~32本となる。

▶午前9

学童の体格を評価するのに用いるのはどれか。

- Kaup〈カウプ〉指数

- Rohrer〈ローレル〉指数

- Tanner〈タナー〉の分類

- Scammon〈スキャモン〉の発育曲線

② Rohrer〈ローレル〉指数

肥満度を評価する体格指数として、主に乳幼児に用いるカウプ指数「体重(g)÷身長(cm)2×10」、学童期に用いるローレル指数「体重(g)÷身長(cm)3×104」、成人に用いるBMI「体重(kg)÷身長(m)2」がある。

▶午前10改題

令和4年(2022年)の国民生活基礎調査で全世帯に占める65歳以上の者がいる世帯の割合に最も近いのはどれか。

- 10%

- 30%

- 50%

- 70%

③ 50%

令和4年(2022年)の65歳以上の者のいる世帯は2747万世帯で、総世帯数の50.6%と半数近くを占めている。

*第2編1章 2.世帯の動向 p44~47

▶午前11

眼球運動を行う神経はどれか。

- 視神経

- 外転神経

- 顔面神経

- 三叉神経

② 外転神経

眼球の運動には、下に目を向ける滑車神経、外側に目を向ける外転神経、瞳孔調節機能などを持つ動眼神経が関与している。

▶午前12

成人の食道の構造で正しいのはどれか。

- 胃の幽門につながる。

- 上1/3が平滑筋である。

- 生理的狭窄部位がある。

- 長さは約45cmである。

③ 生理的狭窄部位がある。

食道には生理的狭窄部位があり、食道入口部、気管分岐部、食道裂孔部の三か所が細くなっている。

×① 胃の幽門につながる。

×④ 長さは約45cmである。

咽頭から噴門(胃の入り口)に至る食道の長さは、個人差もあるが約25cmである。なお、幽門は胃の出口である。

×② 上1/3が平滑筋である。

上1/3は横紋筋(骨格筋)で、下1/3が平滑筋である。

▶午前13

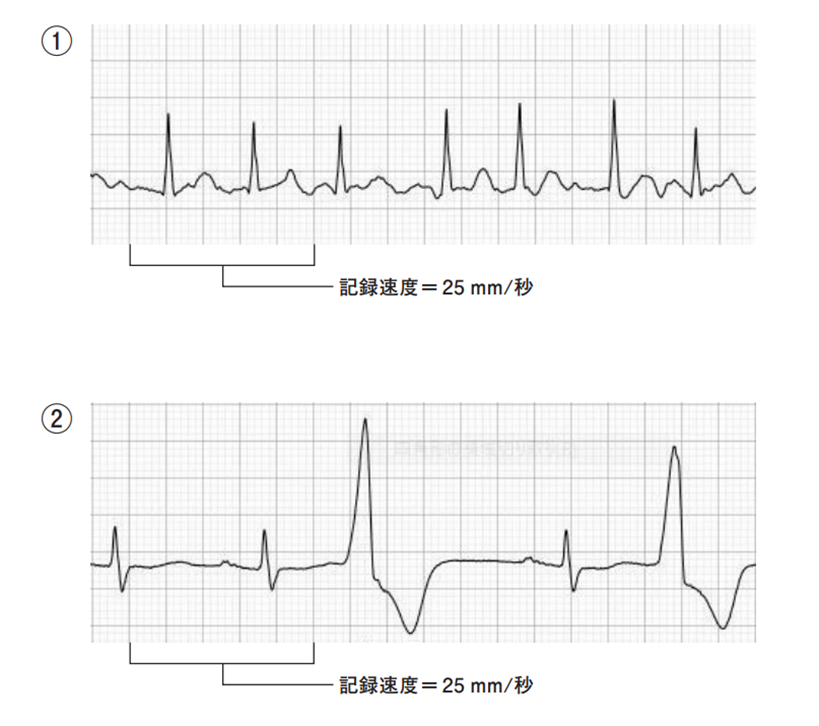

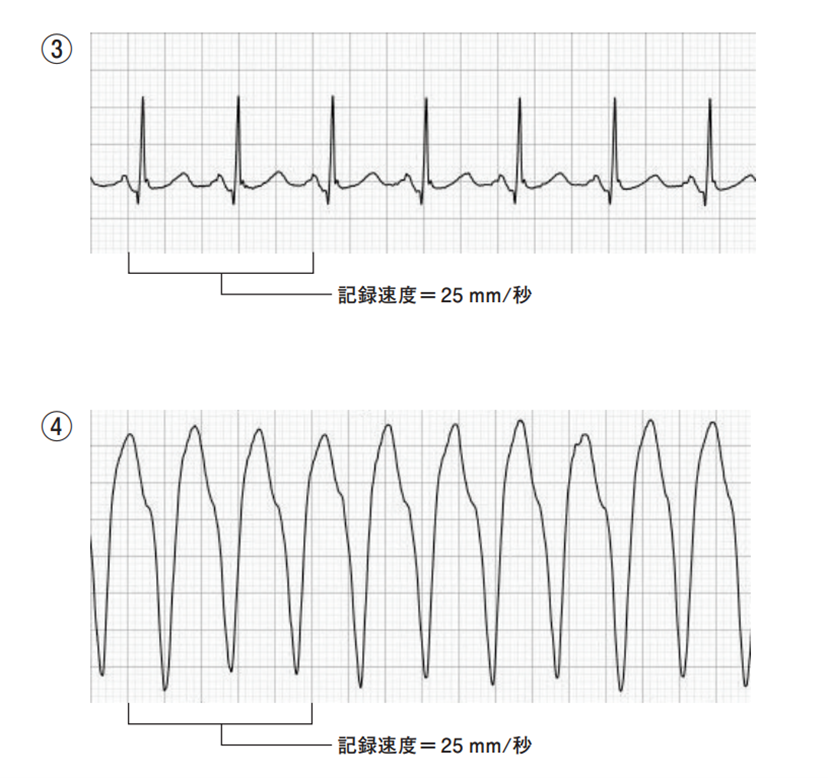

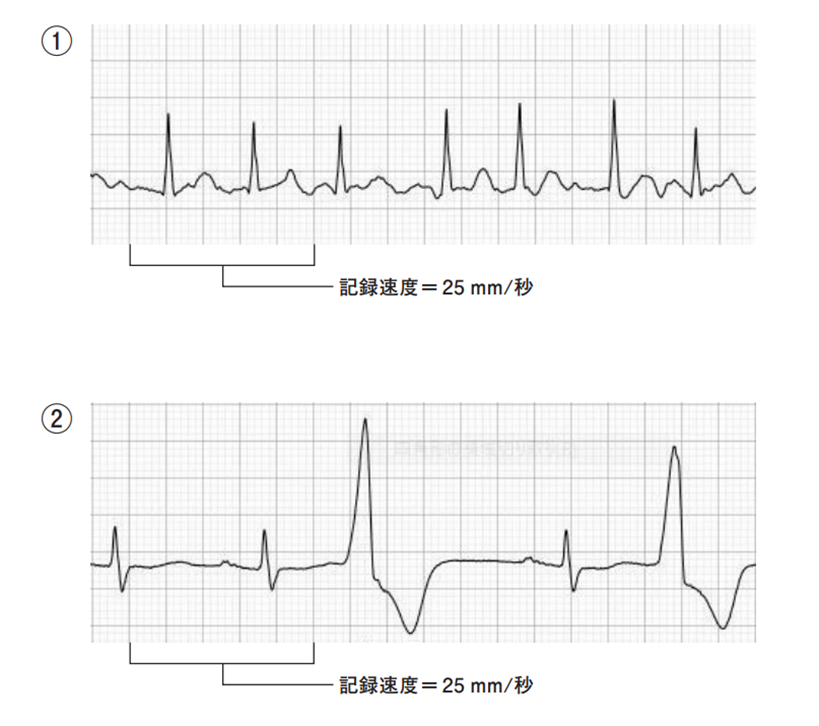

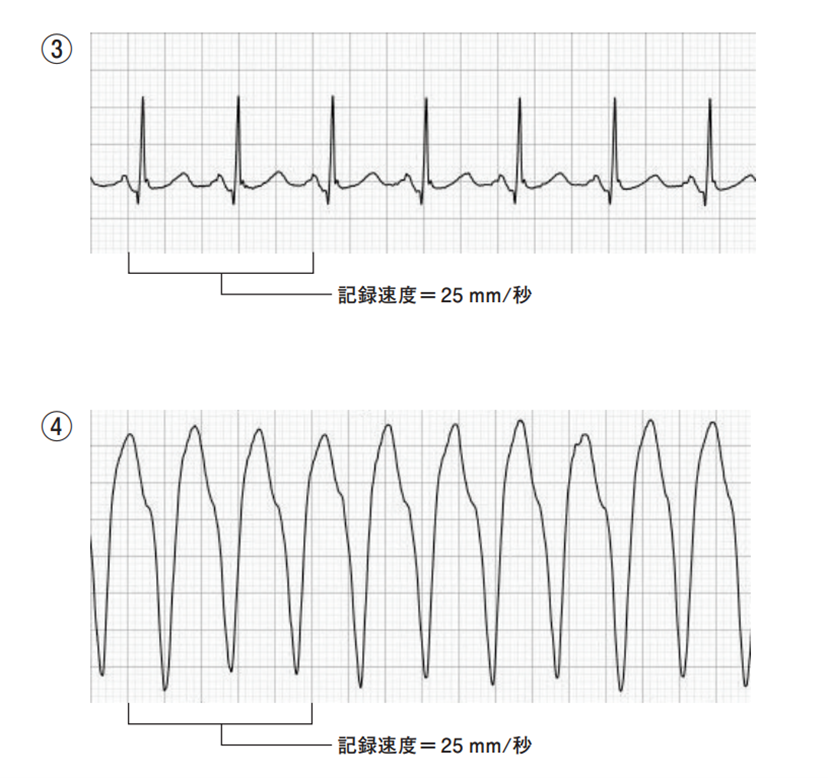

心電図波形を別に示す。

心室頻拍はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

④ ④

心室頻拍とは、心室性期外収縮(心室の異常信号による心拍)が連続して発生する不整脈で、心電図ではP波(心房興奮)がなく、QRS波(心室興奮)が広く続いている。

▶午前14

閉塞性黄疸の患者にみられる便の色はどれか。

- 赤

- 黄

- 黒

- 灰白

④ 灰白

閉塞性黄疸は、肝臓で作られた胆汁が胆管を通じて十二指腸に排出される際に、総胆管結石等の胆管の障害により血液に逆流して起こる黄疸をいう。その患者の便には胆汁内のビリルビンが含まれないため灰白色となる。

▶午前15

下垂手の原因はどれか。

- 尺骨神経麻痺

- 正中神経麻痺

- 橈骨神経麻痺

- 腓骨神経麻痺

③ 橈骨神経麻痺

橈骨神経は手や指の運動を制御する神経であり、上腕部の圧迫・損傷による橈骨神経麻痺では、手首の背屈や指の付け根の伸展ができなくなる下垂手が生じる。

▶午前16

前立腺肥大症患者の頻尿の原因はどれか。

- 多尿

- 残尿量の増加

- 膀胱刺激症状

- 器質的膀胱容量の減少

② 残尿量の増加

前立腺は男性特有の生殖器官で、前立腺肥大症の進行によって尿道が圧迫されて排尿障害が生じ、残尿量が増加することで頻尿を生じやすい。

▶午前17

尿中ケトン体が陽性になる疾患はどれか。

- 痛風

- 肝硬変

- 糖尿病

- ネフローゼ症候群

③ 糖尿病

ケトン体は、肝臓が脂肪を分解することで生成される酸性の物質である。糖尿病でインスリン作用が不足するとエネルギー源となるグルコース(ブドウ糖)が利用できず、脂肪を多く分解してエネルギーを作るため、尿中のケトン体(尿ケトン体)が陽性になる。

▶午前18

抗癌薬の副作用(有害事象)で骨髄抑制によるものはどれか。

- 嘔吐

- 脱毛

- 血球減少

- 神経障害

③ 血球減少

骨髄抑制は、がん治療において抗癌薬などの薬物療法や放射線治療により、骨髄の造血機能が低下した状態をいい、白血球の減少では感染症、赤血球の減少では貧血、血小板の減少では出血などのリスクが高まる。

▶午前19

骨盤底筋訓練が有効な尿失禁はどれか。

- 溢流性尿失禁

- 機能性尿失禁

- 切迫性尿失禁

- 腹圧性尿失禁

④ 腹圧性尿失禁

腹圧性尿失禁は、重い物を持ち上げたときや運動時、せき・くしゃみをしたときなど、腹部に力を加えたときに起こる不随意の尿漏れである。骨盤底筋の衰えにより尿道がコントロールできないことが原因であるため、行動療法として骨盤底筋訓練が効果的である。

×① 溢流性尿失禁

溢流性尿失禁は、前立腺肥大症などに伴う排尿障害により、尿がうまく出せず、少しずつ漏出して起こる失禁である。

×② 機能性尿失禁

機能性尿失禁とは、泌尿器等の排尿機能に問題はないが、運動機能の低下や認知症により起こる尿失禁である。

×③ 切迫性尿失禁

切迫性尿失禁は、急に我慢できないほどの強い尿意を催す尿意切迫感による失禁である。

▶午前20

看護師のボディメカニクスで正しいのはどれか。

- 動作時の重心は高い位置に置く。

- 立位では支持基底面を広くとる。

- 重心線は支持基底面の外側に置く。

- 足底と床の間の摩擦力を小さくする。

② 立位では支持基底面を広くとる。

体重等を支える床面積を支持基底面といい、立位では両足を閉じた状態から広げると支持基底面は広くなり、動作は安定する。

×① 動作時の重心は高い位置に置く。

重心を低くして支持基底面に近づけるほど動作は安定する。

×③ 重心線は支持基底面の外側に置く。

重心線を支持基底面の中心に近づけるほど、バランスが取れて動作が安定する。

×④ 足底と床の間の摩擦力を小さくする。

摩擦力を小さくすると、動作は不安定となる。

▶午前21

病室の湿度で適切なのはどれか。

- 10%

- 30%

- 50%

- 70%

③ 50%

一般的な病室における湿度として、夏季は50~60%、冬季は40~50%が適切とされる。

▶午前22

空気感染(飛沫核感染)の予防策はどれか。

- 消毒薬の噴霧

- 病室の陽圧換気

- N95マスクの着用

- ラビング法の手指消毒

③ N95マスクの着用

結核や麻疹などの空気感染の予防策として、N95マスクの着用や病室の陰圧換気がとられる。

▶午前23

成人の持続点滴静脈内注射の方法で適切なのはどれか。

- 点滴筒には1/5の薬液を満たす。

- 刺入部が見えないように固定する。

- 刺入部は関節などの活動を妨げる部位を避ける。

- 液面が刺入部から30cmの高さになるように輸液バッグをかける。

③ 刺入部は関節などの活動を妨げる部位を避ける。

持続点滴静脈内注射は時間をかけて行うため、関節を避けて前腕内側等を選択する。

×① 点滴筒には1/5の薬液を満たす。

点滴筒は、輸液の滴数を数えて速度を観察するもので、液面が高いとその確認ができず、低いと気泡が混入するため、1/3~1/2の薬液を満たす。

×② 刺入部が見えないように固定する。

血管外漏出の初期症状である刺入部位の腫脹や発赤などの異常を確認するため、刺入部は見えるように固定する。

×④ 液面が刺入部から30cmの高さになるように輸液バッグをかける。

液面が刺入部から80~100cmの高さに輸液バッグをかける。

▶午前24

体位ドレナージの目的はどれか。

- 関節拘縮の予防

- 痛みの軽減

- 睡眠の導入

- 排痰の促進

④ 排痰の促進

体位ドレナージは、痰が貯留した肺の部位を上にした体位をとり、重力により気道分泌物の排出(排痰)を促すことをいう。

▶午前25

心静止の患者に投与する薬剤はどれか。

- ドパミン

- アトロピン

- リドカイン

- アドレナリン

④ アドレナリン

アドレナリンは血管収縮作用をもち、心静止患者の自己心拍再開を目的に投与される。

資料 厚生労働省「第111回保健師国家試験、第108回助産師国家試験、第114回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第114回看護師国家試験

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 保健師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 助産師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 医師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 薬剤師国家試験に出る国民衛生の動向