第114回看護師国家試験 午後一般問題

令和7年2月16日(日)に実施された第114回看護師国家試験について、午後問題のうち一般問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第114回看護師国家試験

|

|

厚生の指標増刊

国民衛生の動向 2025/2026

発売日:2025.8.26

定価:3,740円(税込)

416頁・B5判

雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。

|

ネット書店

電子書籍

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

午後 一般問題

▶午後26

血漿中の重炭酸イオン濃度が基準値よりも高くなるのはどれか。

- 過換気

- 腎不全

- 重篤な1型糖尿病

- 慢性的な換気障害

④ 慢性的な換気障害

血漿中の重炭酸イオン(HCO3-)は、血液をアルカリ性に傾ける働きがある。慢性的な換気障害では、換気が正常に行えずに血液が酸性に傾くため(呼吸性アシドーシス)、pHを正常範囲内に保つために重炭酸イオン濃度が高くなる。

×① 過換気

頻呼吸などの過換気では、血中酸素分圧〈PaO2〉の上昇と血中二酸化炭素分圧〈PaCO2〉の低下により血液がアルカリ性に傾くため(呼吸性アルカローシス)、pHを正常範囲内に保つために重炭酸イオン濃度が低くなる。

×② 腎不全

×③ 重篤な1型糖尿病

慢性腎不全や重篤な1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシス)では、酸性物質が産生されたり、酸性物質の排泄が障害されることで血液が酸性に傾く(代謝性アシドーシス)。その中和のために重炭酸イオンが用いられ、重炭酸イオン濃度は低くなる。

▶午後27

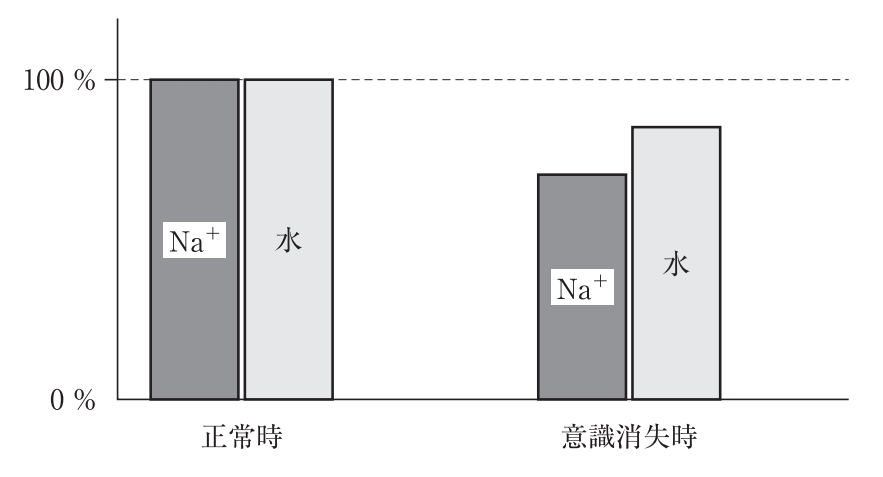

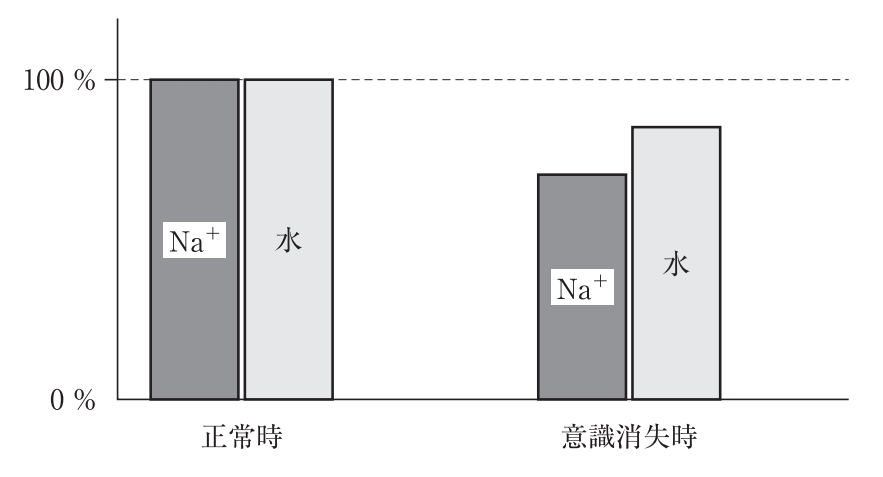

A君(15歳、男子)は、蒸し暑い夏の午後に行われたサッカーの試合に出ていた。A君は試合中に大量の汗をかいて、気分が悪くなったので多量の水道水を飲み、日陰で休んでいたが、突然、意識消失して倒れた。このときのA君の細胞外液のナトリウムイオン濃度と水分量の正常時に対する割合を図に示す。

このときのA君の体液の状態で正しいのはどれか。

- 細胞内液は減少している。

- 血漿浸透圧は上昇している。

- 循環血液量は減少している。

- ヘマトクリットは低下している。

③ 循環血液量は減少している。

水分よりもナトリウム(電解質)が多く失われており、ナトリウム欠乏性脱水(低張性脱水)による意識障害を起こしている。ナトリウムの濃度を保つために、血液を含む細胞外液から水分が細胞内液に移動することで、循環血液量が減少する。

×① 細胞内液は減少している。

水分が細胞内液に移動することにより増加する。

×② 血漿浸透圧は上昇している。

血漿浸透圧は、水分が多く失われる水欠乏性脱水(高張液脱水)で高く、ナトリウム欠乏性脱水(低張性脱水)では低くなる。

×④ ヘマトクリットは低下している。

ヘマクリットは血液に占める赤血球の割合のことで、脱水により相対的に赤血球の割合は高くなるので、ヘマクリットは上昇する。

▶午後28

ヘリコバクター・ピロリ感染症で正しいのはどれか。

- 尿素呼気検査は診断に有用である。

- 除菌後の判定は除菌終了後の翌日に行う。

- ヘリコバクター・ピロリ〈Helicobacter pylori〉は胃の粘膜下層に生息する。

- ヘリコバクター・ピロリ〈Helicobacter pylori〉は尿素を作り出して胃酸から身を守る。

① 尿素呼気検査は診断に有用である。

ヘリコバクター・ピロリ感染症は、胃の粘膜に生息するピロリ菌による感染症である。尿素呼気試験はピロリ菌の有無を診断するのに有用である。

×② 除菌後の判定は除菌終了後の翌日に行う。

除菌後の判定は、除菌終了後の約4週間後に行う。

×③ ヘリコバクター・ピロリ〈Helicobacter pylori〉は胃の粘膜下層に生息する。

胃壁は5層構造になっており、内側から粘膜層、粘膜下層、固有筋層、漿膜下層、漿膜層に分かれる。ピロリ菌は主に胃の粘膜層に生息する。

×④ ヘリコバクター・ピロリ〈Helicobacter pylori〉は尿素を作り出して胃酸から身を守る。

ピロリ菌はウレアーゼという酵素により、胃の中で尿素を分解してアンモニアと二酸化炭素を生成する働きを持ち、尿素呼気試験はこれを利用した検査である。

▶午後29

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律〈高齢者虐待防止法〉で保護された高齢者が入所する社会福祉施設はどれか。

- 軽費老人ホーム

- 有料老人ホーム

- 特別養護老人ホーム

- サービス付き高齢者向け住宅

③ 特別養護老人ホーム

高齢者を保護・分離する手段として、居宅サービスの措置、養護老人ホームへの措置、特別養護老人ホームへのやむを得ない事由による措置などを講じることが規定されている。

*第5編2章 5.2〕高齢者虐待防止対策 p244~245

▶午後30改題

難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に規定されているのはどれか。

- 市町村が難病相談支援センターを設置する。

- 指定難病の医療費は全額を公費で負担する。

- 令和6年度(2024年度)の指定難病数は56疾病である。

- 特定医療費(指定難病)の支給認定は居住地の都道府県・指定都市が行う。

④ 特定医療費(指定難病)の支給認定は居住地の都道府県・指定都市が行う。

難病法に基づく医療費助成を申請する者は、難病指定医等の記載した臨床調査個人票をもって、居住地の都道府県・指定都市に申請し、支給認定を受ける必要がある。

×① 市町村が難病相談支援センターを設置する。

難病相談支援センターは難病患者等へのきめ細やかな相談や支援を行っており、都道府県・指定都市が設置することができる。

×② 指定難病の医療費は全額を公費で負担する。

患者の自己負担割合は2割で、所得や治療の内容に応じた負担限度額が設定されており、それを超えた分を公費で負担する。

×③ 令和6年度(2024年度)の指定難病数は56疾病である。

令和6年4月1日現在、指定難病の対象は341疾病である。

*第3編4章 2.難病対策 p154~158

▶午後31

フィンク,S.L.が提唱した危機モデルの最終段階はどれか。

- 受容

- 適応

- 問題解決

- ラポール

② 適応

臨床場面等で、危機的状況に対する過程を模式的に表した危機モデルを用いた対応がなされる。そのうち、フィンクは、「衝撃」「防御的退行」「承認」「適応」の4段階を示し、感情的・防御的な対応から問題解決型の対応になっていく過程を表している。

▶午後32

入院して間もない片麻痺がある患者から「着替えがうまくできない。ひとりでできるようになりたい」と訴えがあった。

最初に行う看護師の対応で最も適切なのはどれか。

- 「繰り返し練習しましょう」

- 「できないところは手伝います」

- 「着替えるところを見せてください」

- 「着替えのパンフレットを参考にしましょう」

③ 「着替えるところを見せてください」

片麻痺がある患者の着脱には、左右の順番(脱健着患)や、服の種類、姿勢ごとに適した方法がある。一人で着替えを行いたいという患者の意思を尊重し、どのように着替えをしているか見せてもらい、技術的なアドバイスを行うことが適している。

▶午後33

うっ血乳頭が出現するのはどれか。

- 舌癌

- 貧血

- 門脈圧亢進

- 頭蓋内圧亢進

④ 頭蓋内圧亢進

うっ血乳頭とは、頭蓋内圧の亢進により、眼底にある視神経の出口である乳頭が腫脹することをいう。

▶午後34

シリンジポンプを使用する際に生じるサイフォニング現象の原因はどれか。

- 内蔵バッテリーの残量が少ない。

- 輸液ラインに血液の逆流がある。

- 輸液ラインに大量の空気がある。

- 刺入部とシリンジに高低差がある。

④ 刺入部とシリンジに高低差がある。

シリンジポンプは薬液を精確に注入するための医療機器である。シリンジポンプを患者(刺入部)よりも高い位置に設置した場合、その落差で薬液が急速に投与されてしまうことをサイフォニング現象という。

▶午後35

嚥下障害を評価する改訂水飲みテストで正しいのはどれか。

- 嚥下後10秒間で評価する。

- 嚥下後の呼吸状態を評価する。

- 嚥下動作の準備期を評価する。

- 80mLの水で嚥下状態を評価する。

② 嚥下後の呼吸状態を評価する。

改訂水飲みテストは、嚥下の第3段階である口腔期から第5段階である食道期を評価するもので、3mLほどの少量の水の嚥下を2度行い、むせこみや呼吸状態、声の変化を確認する。

▶午後36

人工肛門周囲の皮膚を清潔にする方法で適切なのはどれか。

- 装具を外して洗浄する。

- 石けんは使用しない。

- 洗浄後に消毒をする。

- 洗浄後はドライヤーで乾燥させる。

① 装具を外して洗浄する。

人工肛門の面板を除去して、周辺の皮膚を清潔にする。

×② 石けんは使用しない。

×③ 洗浄後に消毒をする。

石鹸と用いて優しく洗浄し、微温湯でしっかり洗い流す。

×④ 洗浄後はドライヤーで乾燥させる。

洗浄後の人工肛門をドライヤーで乾かすと、皮膚や粘膜を傷つけるため使用しない。

▶午後37

半座位で頸静脈怒張がみられるのはどれか。

- 右心不全

- 広範囲熱傷

- 大動脈瘤破裂

- アナフィラキシーショック

① 右心不全

右心不全は右心系の血液循環障害であり、下肢の浮腫や頸静脈怒張、肝腫大などの症状が現れる。

▶午後38

経口薬と飲料の関係で正しいのはどれか。

- テトラサイクリン系抗菌薬は、牛乳によって作用が減弱される。

- 非ステロイド性抗炎症薬は、炭酸飲料によって吸収速度が速まる。

- テオフィリンは、カフェインを含む飲料によって作用が減弱される。

- カルシウム拮抗薬は、グレープフルーツジュースによって作用が減弱される。

① テトラサイクリン系抗菌薬は、牛乳によって作用が減弱される。

×② 非ステロイド性抗炎症薬は、炭酸飲料によって吸収速度が速まる。

非ステロイド性抗炎症薬は、炭酸飲料によって吸収が抑制される。

×③ テオフィリンは、カフェインを含む飲料によって作用が減弱される。

テオフィリン(気管支喘息治療薬)は、カフェインを含む飲料によって作用が増強される。

×④ カルシウム拮抗薬は、グレープフルーツジュースによって作用が減弱される。

カルシウム拮抗薬(降圧薬)は、グレープフルーツによって作用が増強される。

▶午後39

Holter〈ホルター〉心電図検査の説明で正しいのはどれか。

- 就寝時は電極を外す。

- 電極は四肢に装着する。

- 検査中は電気カーペットを使用しない。

- 検査中は普段の生活よりも活動量を減らす。

③ 検査中は電気カーペットを使用しない。

ホルター心電図検査とは、就寝中を含む24時間、胸部に小型の記録装置を取り付けて普段通りの生活を行い、その心電図を記録・解析する検査である。検査の精度に影響するため、電気カーペットは使用できない。

▶午後40

訪問看護事業所について正しいのはどれか。

- 24時間対応が義務付けられている。

- 自宅以外への訪問看護は認められない。

- 特定非営利活動法人〈NPO〉は事業所を開設できる。

- 従事する看護師は臨床経験5年以上と定められている。

③ 特定非営利活動法人〈NPO〉は事業所を開設できる。

訪問看護ステーションは、都道府県知事から介護保険法に基づき事業者の指定を受け、医療法人、営利法人(会社)、社団・財団法人、社会福祉法人、地方公共団体、協同組合、NPO法人などが開設している。

×① 24時間対応が義務付けられている。

訪問看護事業所が利用者やその家族からの連絡や相談に対して24時間対応を行う場合、24時間対応体制加算が算定されるが、義務づけられているものではない。

×② 自宅以外への訪問看護は認められない。

自宅以外にも、認知症対応型共同生活介護〈グループホーム〉や(養護・軽費・有料)老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などでも訪問看護を受けることができる。

×④ 従事する看護師は臨床経験5年以上と定められている。

訪問看護事業所に従事する看護師の臨床経験に定めはない。

*第4編1章 3.2〕訪問看護 p173~174

▶午後41

糖尿病の在宅療養者に行うフットケアの説明で適切なのはどれか。

- 「素足で過ごしましょう」

- 「足の皮膚を保湿してください」

- 「足浴には42℃のお湯を使ってください」

- 「爪は指の先端よりも短く切ってください」

② 「足の皮膚を保湿してください」

糖尿病患者に多くみられる感覚障害では血管や神経の障害による足病変が起こりやすく、わずかな創傷からでも重症化するおそれがあるため、皮膚の保湿が適切である。

×① 「素足で過ごしましょう」

創傷を避けるため、外出しない場合でも自宅等では靴下を履くことなどが適している。

×③ 「足浴には42℃のお湯を使ってください」

神経障害により熱などの刺激を感じられなくなり火傷のおそれが高まるため、足浴で用いる湯は体温より少し高い38〜40℃とする。

×④ 「爪は指の先端よりも短く切ってください」

爪の内側の皮膚を傷つけないよう、爪は指の先端と同じ長さに切り、深爪を避ける。

▶午後42

胃瘻からの経管栄養を行う在宅療養者の家族に説明する内容で正しいのはどれか。

- 流動(ミキサー)食は注入できる。

- 注入前に胃瘻の瘻孔部を消毒する。

- 胃瘻カテーテルは週に1回交換する。

- 注入中は体位を15度のFowler〈ファウラー〉位にする。

① 流動(ミキサー)食は注入できる。

食事の経口摂取ができない、あるいは困難な場合に、胃に穴(胃瘻)をあけて、カテーテル(管)から直接栄養を注入する方法がとられる。食事をミキサーにかけたミキサー食も注入でき、栄養剤よりも食事の楽しみを得ることができる。

×② 注入前に胃瘻の瘻孔部を消毒する。

瘻孔部を清潔にしておく必要はあるが、消毒は不要である。

×③ 胃瘻カテーテルは週に1回交換する。

種類にもよるが、1か月~数か月の交換頻度である。

×④ 注入中は体位を15度のFowler〈ファウラー〉位にする。

栄養剤の逆流を防ぐために、可能であれば90度の座位、難しければ30~45度の半座位(ファウラー位)を取る。

▶午後43

Aちゃん(1歳7か月、女児)は先天性水頭症のため脳室安腹腔〈V-P〉シャント造設術を受けて退院した。Aちゃんは歩行障害があり、母親が1人で育てている。退院後、訪問看護師が訪問すると、Aちゃんの母親は「子どもが泣くとイライラします。この先Aを育てていく自信がなく、経済的にも生活していけるか不安です」と話した。

このとき、訪問看護師が母親に勧める相談先で最も適切なのはどれか。

- 居住地の社会福祉協議会

- 居住地の保健センター

- 障害児の子育てグループ

- 入院していた病院の医療相談室

② 居住地の保健センター

(市町村)保健センターは地域保健法に基づき、健康相談・保健指導・健康診査など地域保健に関し必要な事業を行う。乳幼児の健康相談や悩みに対する個別相談を専門職が受け付けているため、相談先として適している。

*第1編2章 2.衛生行政の組織 p22~24

▶午後44

地域包括ケアシステムの構成要素はどれか。

- 交通

- 雇用

- 情報

- 住まい

④ 住まい

地域包括ケアシステムは、様々な生活援助サービスを日常生活の場(日常生活圏域)で適切に提供できるような地域の体制で、具体的には医療、介護、予防、住まい、生活支援という5つの視点での取り組みを包括的・継続的に行う。

*第5編1章 7.地域包括ケアシステム p230

▶午後45

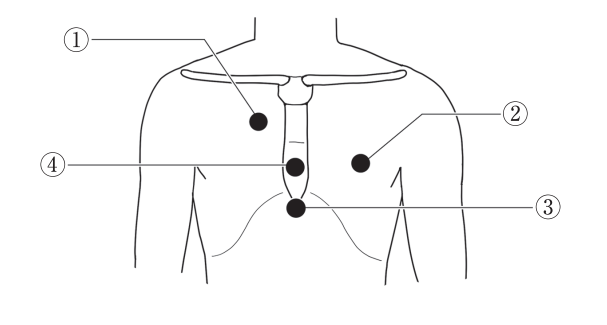

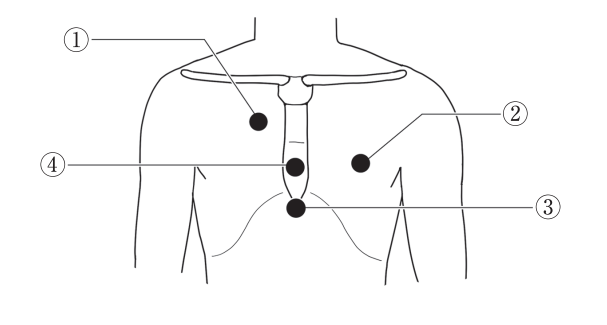

成人の心肺蘇生法における圧迫部位を図に示す。

正しいのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

④ ④

一次救命処置(BLS)における心肺蘇生法では、胸骨圧迫30回(約5cm沈み込む強さ、100~120回/分の速さ)と人工呼吸2回の組み合わせによる処置を行う。圧迫箇所は④の胸骨中央下部である。

▶午後46

高次脳機能障害のある患者が買い物に行った際に示す行動で失行はどれか。

- 何を買いに来たのか忘れる。

- 買い物かごの使い方が分からない。

- 献立に合わせた買い物ができない。

- スーパーと自宅の往復で道に迷う。

② 買い物かごの使い方が分からない。

高次脳機能障害の症状である失行とは、麻痺等がないにもかかわらず、これまで行ってきた動作ができなくなるもので、道具の使い方がわからなくなったり、動作の順番がわからなくなるなどの特徴がある。

▶午後47

乳房温存療法で放射線治療を受ける乳癌患者への説明で適切なのはどれか。

- 「頭髪の脱毛が生じます」

- 「嚥下障害が予測されます」

- 「皮膚にマーキングを行います」

- 「同居家族への被曝に注意してください」

③ 「皮膚にマーキングを行います」

乳癌の治療方法として、乳房の一部分(腫瘍周辺)のみを切除して全体の形を残す乳房温存療法があり、手術後は放射線治療を行って再発を防ぐ。放射線治療に当たっては、照射範囲をマーキングして行う。

×① 「頭髪の脱毛が生じます」

×② 「嚥下障害が予測されます」

放射線治療の副作用〈有害事象〉として、照射された乳房の部位に限った放射性皮膚炎等がある。

×④ 「同居家族への被曝に注意してください」

放射線が人体に残ることはないため、同居家族に被曝することはない。

▶午後48

臨死期にある患者に出現する呼吸の変化で正しいのはどれか。

- 過呼吸

- 奇異呼吸

- Kussmaul〈クスマウル〉呼吸

- Cheyne-Stokes〈チェーン-ストークス〉呼吸

④ Cheyne-Stokes〈チェーン-ストークス〉呼吸

チェーン-ストークス呼吸は、小さな呼吸から大きな呼吸、小さな呼吸、呼吸の停止(10~20秒程度の無呼吸)の周期を繰り返すもので、臨死期の身体的徴候である。

×① 過呼吸

過呼吸は、呼吸回数やリズムは通常通り(12~20回/分)であるが、1回換気量が増加するもので、不安やストレスから生じる。

×② 奇異呼吸

奇異呼吸とは通常の呼吸とは逆の運動をする呼吸をいい、例えば多発肋骨骨折等により、吸気時に胸郭が陥没し、呼気時に膨隆するフレイルチェスト〈胸壁動揺〉は、その一つである。

×③ Kussmaul〈クスマウル〉呼吸

クスマウル呼吸とは規則正しく速く深い呼吸が続く異常呼吸をいい、糖尿病ケトアシドーシス患者等の代謝性アシドーシスによって起こる。

▶午後49

超音波ガイド下で肝生検を受ける成人への説明で正しいのはどれか。

- 「検査前の絶食は不要です」

- 「検査はうつぶせで実施します」

- 「検査中は指示に合わせて息を止めてください」

- 「検査後すぐに歩行できます」

③ 「検査中は指示に合わせて息を止めてください」

肝生検とは、腹部に針を刺して肝臓の組織を採取し、肝臓の異常の確定診断を行うものである。針を刺している間は、呼吸によって肝臓が動くのを避けるために息を止める必要がある。

×① 「検査前の絶食は不要です」

検査前は絶食する。

×② 「検査はうつぶせで実施します」

検査はあおむけ(仰臥位)で実施する。

×④ 「検査後すぐに歩行できます」

検査後は数時間、床上安静にする。

▶午後50

Aさん(42歳、男性)は、同僚との飲酒中に上腹部から背部の激しい痛みと嘔吐があり、救急搬送された。搬送時の心電図には異常を認めない。

Aさんの状態をアセスメントするための血液検査項目で優先度が高いのはどれか。

- アルブミン

- トロポニン

- 中性脂肪

- リパーゼ

④ リパーゼ

飲酒中の上腹部から背部の激しい痛みから急性膵炎が考えられる。急性膵炎では、膵臓が分泌するリパーゼ(脂肪分解酵素)やアミラーゼ(糖質分解酵素)の血中量の上昇が特徴的であり、優先的に確認する。

▶午後51

伝音性難聴について正しいのはどれか。

- 加齢で増悪する。

- 鼓膜穿孔は原因となる。

- 内耳から中枢側の障害で発生する。

- アミノグリコシド系抗菌薬が原因である。

② 鼓膜穿孔は原因となる。

伝音性難聴は、外耳や中耳の機能障害により音が聞こえにくくなる難聴で、外耳と中耳の間にある鼓膜の穿孔はその原因である。

×① 加齢で増悪する。

×③ 内耳から中枢側の障害で発生する。

内耳から中枢側の障害で発生し、加齢で増悪するものは感音性難聴(加齢性難聴)であり、特に高音域が聞こえづらくなる。

×④ アミノグリコシド系抗菌薬が原因である。

アミノグリコシド系抗菌薬などによる不可逆性の聴神経障害を、薬剤性難聴という。

▶午後52

散瞳薬を用いた眼底検査を受ける成人への説明で適切なのはどれか。

- 「角膜を観察します」

- 「検査後に抗菌薬を点眼します」

- 「眼を閉じた状態で検査室に誘導します」

- 「点眼後30分で散瞳薬の効果が現れます」

④ 「点眼後30分で散瞳薬の効果が現れます」

散瞳薬は、光の量を調整する虹彩とピントを合わせる毛様体筋を麻痺させることで、瞳孔を閉じにくく開いた状態にして眼底検査の精度を上げるために用いられる。その効果が現れるまで30分程度かかる。

×① 「角膜を観察します」

眼底検査では、目の奥の網膜や視神経を観察する。

×② 「検査後に抗菌薬を点眼します」

検査後に点眼薬は不要である。

×③ 「眼を閉じた状態で検査室に誘導します」

羞明(光過敏)が強くなるため検査室は暗室とするが、眼を閉じて移動する必要はない。

▶午後53

梅毒について正しいのはどれか。

- ワクチンによる予防が可能である。

- パートナーの検査は不要である。

- ウイルス感染症である。

- ばら疹を認める。

④ ばら疹を認める。

梅毒は主に性行為によって伝播する性感染症であり、病状の進行によってばら疹と呼ばれる淡赤色の発疹が手のひらや足の裏に現れる。

×① ワクチンによる予防が可能である。

梅毒予防のためのワクチンはなく、予防のためにはコンドームの使用等の標準的な性感染症対策が重要となる。

×② パートナーの検査は不要である。

梅毒の治療・予防として、感染の可能性があるパートナー等も検査(早期発見)・治療(早期治療)を行うことが重要となる。

×③ ウイルス感染症である。

梅毒は梅毒トレポネーマ(細菌)の感染によって生じ、治療には抗菌薬を用いる。

*第3編3章 3.6〕性感染症 p139

▶午後54

高齢者の看護におけるストレングスモデルの説明で適切なのはどれか。

- 自分で健康行動を判断して決められるよう支援すること

- 高齢者自身が健康的な生活を送るための活動を支援すること

- 健康課題の解決に向けて自分の能力を活かせるよう支援すること

- 特定の健康課題について効果的に遂行できるという自信を高めるよう支援すること

③ 健康課題の解決に向けて自分の能力を活かせるよう支援すること

ストレングスは患者が持つ強み・力をいい、そこに着目して生活や仕事、地域社会などへの参加を主体的に選択するリカバリが実施される。

▶午後55

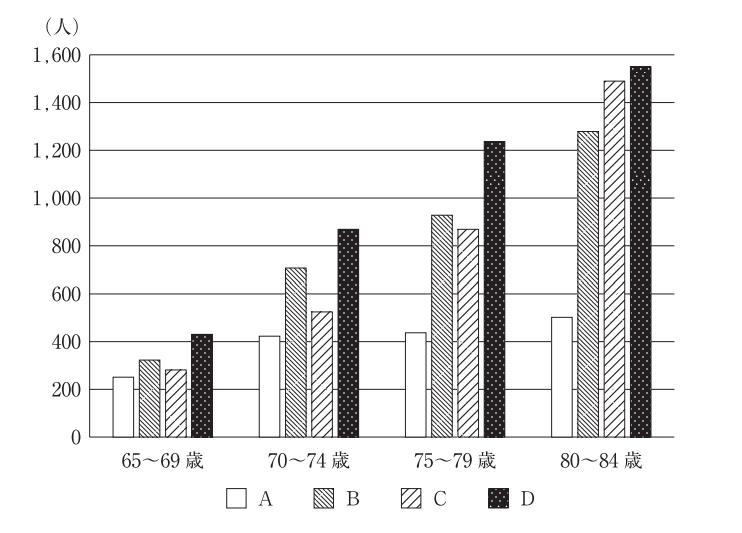

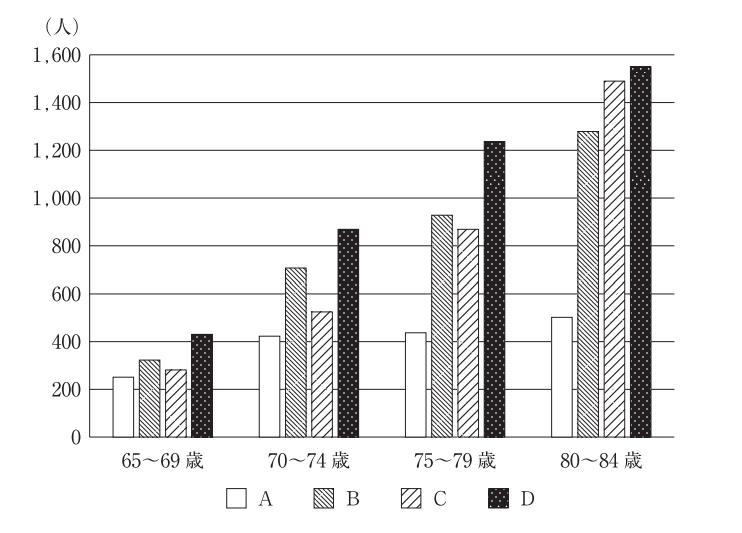

日本の令和3年(2021年)の人口動態統計に基づく、65歳以上85歳未満における不慮の事故による死亡状況をグラフに示す。

Dはどれか。

- 窒息

- 交通事故

- 溺死及び溺水

- 転倒、転落、墜落

③ 溺死及び溺水

不慮の事故による死亡状況をみると、59歳までの各階級では「交通事故」による死亡がおおむね高いが、65歳以上を超えると「溺死及び溺水」による死亡が顕著に増加する。これは浴室内での意識障害が大きな原因となっている。なお、Aは交通事故、Bは窒息、Cは転倒・転落・墜落である。

*第2編2章 3.7〕(1)不慮の事故 p61

▶午後56

Aさん(81歳、男性)は、大腸内視鏡検査を受けることになった。

検査前にAさんへ看護師が確認する項目で最も優先されるのはどれか。

- 義歯の使用

- 白内障の有無

- 保持できない姿勢

- 前立腺肥大症の有無

④ 前立腺肥大症の有無

大腸内視鏡検査は内視鏡を肛門から挿入し、腸内を直接観察する検査である。検査には、腸管の収縮を抑えるために抗コリン薬を用いるが、前立腺肥大症の患者では尿閉を誘発するおそれがあるため禁忌であり、その確認を優先する。

▶午後57

全身麻酔下で肺切除術を受ける高齢者への説明で優先度が高いのはどれか。

- 術前にベッド上で排泄の練習をすること

- 術前に手術部看護師の訪問があること

- 術前に深呼吸や排痰の練習をすること

- 術後に四肢の自動運動をすること

③ 術前に深呼吸や排痰の練習をすること

肺切除術は肺癌の進行により行うもので、術後の合併症として痰の貯留による無気肺のおそれがあるため、術前から深呼吸や排痰の練習をすることが望ましい。

×① 術前にベッド上で排泄の練習をすること

当日の手術後には床上排便となるが、介助を受けて行うもので、術前の練習は不要である。

×② 術前に手術部看護師の訪問があること

全身麻酔下で行うため、術前に麻酔科医の診察・説明のための訪問がある。手術部看護師の訪問もあり得るが優先度としては低い。

×④ 術後に四肢の自動運動をすること

肺切除により呼吸機能が低下しており息切れを起こしやすく、術後には無理のない範囲での日常動作や他動運動(他者の力を借りた運動)を行う。

▶午後58

要支援1の認定を受けた高齢者が、介護予防通所リハビリテーションの利用を開始した。「普段からトイレに何度も行く」と頻尿を気にしている。

施設にいる看護師の援助で適切なのはどれか。

- 施設のトイレの場所を一緒に確認する。

- 車椅子でトイレに移送する。

- 紙オムツの使用を勧める。

- 排泄時に更衣を介助する。

① 施設のトイレの場所を一緒に確認する。

要介護区分は要介護状態になる前の要支援1で最も軽く、利用を開始したばかりの施設のトイレの場所を一緒に確認する程度の軽いサポートを行う。

▶午後59

標準的な成長・発達をしている4歳の男児に対して採血を行う。看護師が男児に採血についてのプレパレーションを実施した。

その後に伝えることで適切なのはどれか。

- 「痛くないよ」

- 「すぐに終わっちゃうよ」

- 「何か聞きたいことはないかな」

- 「やらないと病気になっちゃうよ」

③ 「何か聞きたいことはないかな」

プレパレーションは、子どもの成長に応じた適切な医療に関する説明を行うもので、一方的な嘘やごまかしではなく、双方向的に信頼関係を築くことが適切である。

▶午後60

標準的な成長・発達をしている子どもが「ばい菌が体内に入ることで病気になる」と考えるようになるのは、ピアジェ,J.の認知的発達段階のどれか。

- 感覚運動期

- 前操作期

- 具体的操作期

- 形式的操作期

② 前操作期

ピアジェは子どもの認知発達の段階を、感覚運動期(0~2歳)、前操作期(2~7歳)、具体的操作期(7歳~11歳)、形式的操作期(12歳以上)と分類している。前操作期の特徴としては、想像力の発達による象徴機能の発達(ごっこ遊び)が挙げられ、「ばい菌」のイメージ・働きを考えることができる。

▶午後61

乳児の心拍測定で正しいのはどれか。

- 心拍数110/分は正常である。

- 聴診ではⅠ音とⅡ音で2心拍である。

- バスタオルで体幹および四肢を固定して測定する。

- 呼吸周期に関連した心拍リズムの不整は異常である。

① 心拍数110/分は正常である。

乳児期の心拍数の基準は110~130/分であり、正常である。

×② 聴診ではⅠ音とⅡ音で2心拍である。

収縮期心音であるⅠ音、拡張期心音であるⅡ音で1心拍となる。

×③ バスタオルで体幹および四肢を固定して測定する。

睡眠時などの安静時に行う。

×④ 呼吸周期に関連した心拍リズムの不整は異常である。

心拍数は正常であるがそのリズムが不整である状態を呼吸性(洞性)不整脈といい、特に小児に多く、正常な現象である。

▶午後62

保護者による子どもへの虐待に対する外来の看護師の対応で適切なのはどれか。

- 子どもの全身の観察では、保護者の同意を得る必要がある。

- プライバシー保護のため、他職種との情報共有はしない。

- 子どもや保護者の発言内容や様子を記録に残す。

- 保護者の同席のもと子どもから話を聞く。

③ 子どもや保護者の発言内容や様子を記録に残す。

児童虐待防止法に基づき、看護師等の児童福祉に職務上関係のある者は、子どもの虐待の早期発見に努めなければならない。その後の虐待対応につなげるために、子どもや保護者の言動を正確・客観的に記録することが適切である。

×① 子どもの全身の観察では、保護者の同意を得る必要がある。

全身観察にあたり、保護者に必要性の説明を行い、同意を得るように努めるが、子どもの生命安全の確保が優先されるため、同意がなくとも行うことができる。

×② プライバシー保護のため、他職種との情報共有はしない。

必要に応じて専門的な検査・診察が必要となるため、多職種との情報共有が欠かせない。

×④ 保護者の同席のもと子どもから話を聞く。

可能な限り親子を分離して、子どもと保護者からそれぞれ話を聞く。

*第5編2章 3.4〕児童虐待防止対策 p240~241

▶午後63

事業主は雇用している女性労働者が妊婦健康診査を受けるために必要な時間を確保できるようにしなければならないと規定している法律はどれか。

- 母体保護法

- 労働基準法

- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉

- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉

③ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉

男女雇用機会均等法により、妊婦が事業主に妊婦健康診査(母子保健法)を受診する時間の確保を請求できることが規定されている。その時期としては、妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24~35週までは2週間に1回、妊娠36週以後出産までは1週間に1回が推奨される。

*第5編2章 3.6〕妊産婦等の就業 p241~242

▶午後64

Leopold〈レオポルド〉触診法で分かるのはどれか。

- 胎向

- 胎児の筋緊張

- 胎盤付着部位

- 胎児の健康状態

① 胎向

レオポルド触診法は、妊婦の腹部を触診することにより、胎児の位置や向き(胎向)を確認するものである。

▶午後65

子宮口全開大のときに破水した。

この破水はどれか。

- 前期破水

- 早期破水

- 遅滞破水

- 適時破水

④ 適時破水

破水は卵膜が破れて羊水が流出することで、分娩開始前(陣痛開始前)の①前期破水、分娩開始後から子宮口全開大前の②早期破水、子宮口全開大時の④適時破水に分類される。また、子宮口全開大後にも破水が起こらないことを③遅滞破水という。

▶午後66

頭位で出生した直後の児の頭部に腫脹を認めた。腫脹は骨縫合を越え、波動を触れず、数日後に消失した。

出生直後に認められた児頭の腫脹で考えられるのはどれか。

- 産瘤

- 骨重積

- 頭血腫

- 帽状腱膜下血腫

① 産瘤

産瘤とは、産道を通過する際に圧迫で生じる皮下出血による浮腫であり、通常1~3日で消滅する。

×② 骨重積

骨重積は、産道を通過する際に頭蓋骨が重なり合って形成されることをいい、通常1~3日で消滅する。

×③ 頭血腫

頭血腫は、産道を通過する際に圧迫で生じる骨膜下の出血で、黄疸を強くするおそれがあり、通常1~2か月で消滅する。

×④ 帽状腱膜下血腫

帽状腱膜下血腫は、分娩時の外圧による帽状腱膜と骨膜の間の出血で、出生後数時間で進行し、貧血やショック状態をきたすおそれがある。

▶午後67

患者が看護師を愛情深い親のような存在とみなし、看護師に対して肯定的な感情を抱くのはどれか。

- 投影

- 共依存

- 反動形成

- 陽性転移

④ 陽性転移

治療過程において、患者が看護師等の治療者に肯定的な感情を向けることを陽性転移、否定的な感情を向けることを陰性転移という。なお、治療者が患者に対して無意識に個人的な感情を向けることを逆転移という。

×① 投影

投影は、自分が持っている受け入れがたい感情などを、相手が持っていると思い込むことをいう。

×② 共依存

共依存は、特定の相手と依存し合い、関係を増強する状態をいう。

×③ 反動形成

反動形成は、抑圧された無意識の欲求を表出しないよう、それと反対の意識・行動を強調して示すことをいう。

▶午後68

精神障害のある人のリカバリーで正しいのはどれか。

- 症状の回復がゴールである。

- 直線的なプロセスをたどる。

- 主体的に人生を新たに生き直すことである。

- ストレス脆弱性に焦点を当てた支援である。

③ 主体的に人生を新たに生き直すことである。

リカバリとは、精神障害者が生活や仕事、地域社会などへの参加を主体的に選択する多様な過程であり、症状が残っていても患者のストレングス〈強み・力〉に着目して、生活の質〈QOL〉を向上させることを目的とする。

▶午後69

精神疾患の治療を受けている人との共同創造〈コプロダクション〉で正しいのはどれか。

- 患者が医療者の指示に従って治療を受ける。

- 患者が医療者から病気や治療について十分な説明を受ける。

- 治療やケアの計画から提供まで医療者と患者がともに関わる。

- 自ら助けを求めることが難しい人に対して、積極的に働きかけ支援を提供する。

③ 治療やケアの計画から提供まで医療者と患者がともに関わる。

共同創造〈コプロダクション〉とは、サービス利用者(患者)がサービス提供者(医療者)と共に、サービス(治療・ケア)の計画から提供まで関わることをいい、近年精神看護の分野において注目されている。

×① 患者が医療者の指示に従って治療を受ける。

コンプライアンスの説明である。一方、患者が積極的に治療方針の決定に参加し、その決定の下で治療を受けることをアドヒアランスという。

×② 患者が医療者から病気や治療について十分な説明を受ける。

インフォームド・コンセントの説明である。

×④ 自ら助けを求めることが難しい人に対して、積極的に働きかけ支援を提供する。

アウトリーチ支援の説明である。

▶午後70

退院後生活環境相談員について正しいのはどれか。

- 措置入院の患者に対して選任される。

- 入院3か月以上の患者が支援対象である。

- 患者が居住の場を確保できるように調整する。

- 担当できるのは精神保健福祉士と社会福祉士の職種である。

③ 患者が居住の場を確保できるように調整する。

退院後生活環境相談員は、精神科病院の入院者の退院に向けて、居住の場の確保等の調整支援に中心的役割を果たす者で、精神保健福祉法に規定されている。

×① 措置入院の患者に対して選任される。

×② 入院3か月以上の患者が支援対象である。

医療保護入院者(家族等の同意による精神科入院者)に対して、その入院後7日以内に選任される。

×④ 担当できるのは精神保健福祉士と社会福祉士の職種である。

担当できるのは、精神保健福祉士、業務経験のある看護職員・作業療法士・社会福祉士、3年以上該当業務に従事した経験を有する者で厚生労働大臣が定める研修を修了した者である。

*第3編2章 4.3〕精神科の入院制度 p112~114

▶午後71

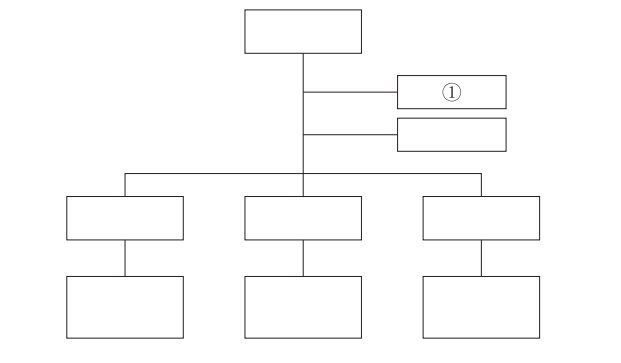

病院の看護部の組織図を示す。

①の役割について正しいのはどれか。

- 他部門に命令をする。

- 組織の意思決定を行う。

- 各機能を調整する責任をもつ。

- 専門的な知識をもとに他部門に助言を行う。

④ 専門的な知識をもとに他部門に助言を行う。

病院の管理者の下で特定の部門に帰属しない位置であり、医療安全対策や院内感染対策など専門的な知識による組織横断的な活動を行う。

▶午後72

プライマリナーシングの説明で適切なのはどれか。

- 業務を短時間で効率よく実施できる。

- リーダーの調整力が看護チームの目標達成に影響する。

- 1人の看護師が1人の患者の入院から退院まで一貫して責任をもつ。

- 日替わりで受け持ち看護師が変わるので看護ケアの継続が難しくなる。

③ 1人の看護師が1人の患者の入院から退院まで一貫して責任をもつ。

プライマリナーシングは、患者の入院から退院まで一人の看護師が担当する方式をいう。②はチームナーシング、④は受け持ち看護方式である。

▶午後73

医療安全について正しいのはどれか。

- 患者から暴力を受けたと報告した医療従事者に暴力発生の責任を問う。

- 与薬前に薬物の間違いに気づけばインシデントレポートは不要である。

- 医療過誤とは医療事故の発生原因に医療機関、医療従事者の過失がある場合をいう。

- インシデントを起こした医療従事者は気持ちが落ち着いた数日後にレポートを提出する。

③ 医療過誤とは医療事故の発生原因に医療機関、医療従事者の過失がある場合をいう。

医療過誤(医療ミス)とは、医療行為の人為的なミスを原因として患者に被害が発生したものをいう。

×① 患者から暴力を受けたと報告した医療従事者に暴力発生の責任を問う。

医療従事者および患者の安全を守るために、患者からの暴力行為は直ちに報告・共有し、対応する必要がある。暴力発生の責任を問うことは、報告を躊躇させてしまうため適切でない。

×② 与薬前に薬物の間違いに気づけばインシデントレポートは不要である。

×④ インシデントを起こした医療従事者は気持ちが落ち着いた数日後にレポートを提出する。

医療機関内で医療事故につながりかねないインシデント(ヒヤリ・ハット)が発生した場合、再発防止を図ることを目的に、速やかにインシデントレポートにより、状況把握、要因分析、対策、職種間の情報共有を実施する。

*第4編1章 3.9〕医療安全管理体制 p180~181

▶午後74

災害時のこころのケアで正しいのはどれか。

- こころのケアは発災直後から数週間で終了する。

- 災害派遣精神医療チーム(DPAT)は航空機事故が発生したときにも活動する。

- こころのケアチームを組織化する目的は福祉避難所で医療活動を行うためである。

- サイコロジカルファーストエイド〈Psychological First Aid:PFA〉は発災1か月後に精神科医が行う。

② 災害派遣精神医療チーム(DPAT)は航空機事故が発生したときにも活動する。

災害派遣精神医療チーム(DPAT)は、被災地で精神医療や精神保健活動の支援を行う専門的なチームであり、自然災害のほか犯罪事件・航空機・列車事故等の集団災害でも活動する。

×① こころのケアは発災直後から数週間で終了する。

被災後数日から数週間の急性期だけでなく、中長期にわたる避難所や仮設住宅生活下でもこころのケアは継続する。

×③ こころのケアチームを組織化する目的は福祉避難所で医療活動を行うためである。

こころのケアチームは、被災地に派遣される精神科医を中心とした精神医療チームで、福祉避難所(配慮を要する者を滞在させることを想定した避難所)だけでなく、通常の避難所や仮設住宅など、地域の様々な場所で活動を行う。

×④ サイコロジカルファーストエイド〈Psychological First Aid:PFA〉は発災1か月後に精神科医が行う。

サイコロジカルファーストエイド(心理的応急処置)とは、災害等により強いストレスを受けたばかりの被災者等を主に心理的に支援する対応をいい、医療従事者に限らず災害支援にかかわるすべての人が行うことができる。

*第3編2章 4.6〕(7)災害時の支援 p117

▶午後75

生後1か月の乳児健康診査の際、外国籍の両親から子どもの予防接種について質問があった。父親は長期に日本で就労するため、子どもは定期予防接種を受けることができる。両親は「日本語が難しく、予防接種のスケジュールがよく分からない」と看護師に言った。

看護師の対応で適切なのはどれか。

- 母国の大使館への相談を勧める。

- 医療で使う言葉を覚えるように促す。

- 地区担当の保健師への電話相談を提案する。

- 両親が理解できる言語で書かれたパンフレットを渡す。

④ 両親が理解できる言語で書かれたパンフレットを渡す。

公益財団法人予防接種リサーチセンターでは、子どもの定期予防接種について説明した「予防接種と子どもの健康」を発行しており、市町村等で配布されている。各外国語版もホームページ上に公開されており、設問の状況で活用することが適切である。

▶午後76

心房と心室の間を電気的に結合し、心房側の興奮を心室側に伝えるのはどれか。

- 心筋層

- 心内膜

- 洞房結節

- His〈ヒス〉束

- Purkinje〈プルキンエ〉線維

④ His〈ヒス〉束

心臓を一定間隔で拍動させるための興奮刺激の流れを刺激伝導系といい、右心房の洞房結節から房室結節に集まり、心房と心室を結ぶヒス束を経て、プルキンエ線維、心室固有筋へと伝わっていく。

▶午後77

肝臓の機能はどれか。

- 糖の貯蔵

- 胆汁の貯蔵

- 体液量の調節

- 体液のpH調節

- ホルモンの分泌

① 糖の貯蔵

肝臓の主な機能として、蛋白質の合成、有害物質(アンモニア等)の分解・解毒、糖質(グリコーゲン)の貯蔵、胆汁の合成・分泌などがある。

▶午後78

術後の回復過程でエネルギー不足の場合にケトン体の供給源となるのはどれか。

- 乳酸

- 尿酸

- 脂肪酸

- 蛋白質

- アンモニア

③ 脂肪酸

ケトン体は、肝臓が脂肪を分解することで生成される酸性の物質である。術後の回復過程でエネルギー源となるグルコース(ブドウ糖)が不足した場合、脂肪をエネルギー源として利用する。

▶午後79

狭窄による血流低下で二次性高血圧を起こす血管はどれか。

- 冠動脈

- 肝動脈

- 頸動脈

- 腎動脈

- 脳動脈

④ 腎動脈

腎動脈は腹部大動脈から分岐して、腎臓に血液を送る役割をもつ。腎動脈狭窄により腎臓への血液が減少すると、血圧調節機能を持つレニンが過剰に分泌され、二次性高血圧の原因となる。

▶午後80

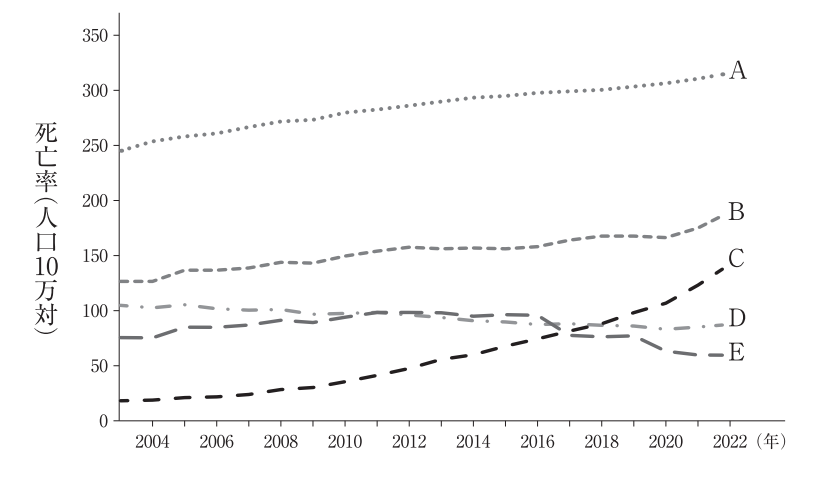

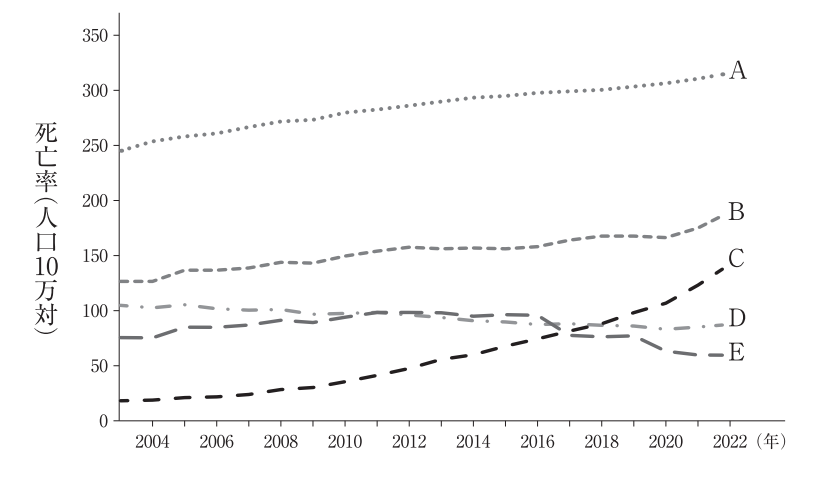

日本の人口動態統計の死因別死亡率の年次推移をグラフに示す。

Cの死因はどれか。

- 肺炎

- 老衰

- 心疾患

- 脳血管疾患

- 悪性新生物〈腫瘍〉

② 老衰

令和4年(2022年)の死因順位は、1位・悪性新生物〈腫瘍〉、2位・心疾患、3位・老衰、4位・脳血管疾患、5位・肺炎の順である。老衰はいわゆる自然死の場合に用いる死因で、近年の高齢化の進行に伴い、死亡率は年々上昇している。

*第2編2章 3.2〕死因の概要 p56~58

▶午後81

第2〜第4腰髄の障害の有無を把握するために確認するのはどれか。

- 輻輳反射

- 腹壁反射

- 膝蓋腱反射

- Trousseau〈トルソー〉徴候

- Blumberg〈ブルンベルグ〉徴候

③ 膝蓋腱反射

膝蓋腱反射は、大腿四頭筋の腱を膝蓋の下で叩くと下肢が上がる伸展反射で、反射中枢は第2腰髄と第4腰髄の間にある。

▶午後82

門脈系の血管はどれか。2つ選べ。

- 肝静脈

- 脾静脈

- 食道静脈

- 内腸骨静脈

- 下腸間膜静脈

② 脾静脈

⑤ 下腸間膜静脈

門脈は胃や小腸などを環流した血液を集めて肝臓に送り出す静脈で、肝臓を通過して全身循環血に移行する。門脈は、無対の上腸間膜静脈、下腸間膜静脈、脾静脈が合流して形成される。

▶午後83

Aさん(35歳、女性)は1年前に子宮体癌のために単純子宮全摘出術と両側卵巣摘出術を受け、その後、ホルモン補充療法は受けずに健康に過ごしている。

Aさんの血液中で術前よりも濃度が上昇しているホルモンはどれか。2つ選べ。

- テストステロン

- プロゲステロン

- エストラジオール

- 黄体形成ホルモン〈LH〉

- 卵胞刺激ホルモン〈FSH〉

④ 黄体形成ホルモン〈LH〉

⑤ 卵胞刺激ホルモン〈FSH〉

両側卵巣摘出術により、女性ホルモン(エストロゲン)の分泌量が減少する一方で、性腺刺激ホルモン(卵胞刺激ホルモン・黄体形成ホルモン)は分泌を増やし、ホルモンのバランスが乱れ、更年期と似たほてりや発汗、抑うつなどの症状がみられる。

▶午後84

後天性の大動脈弁狭窄症について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 二尖弁が多い。

- 弁尖の石灰化による。

- 左室壁は徐々に薄くなる。

- 収縮期に心雑音を聴取する。

- 心筋の酸素消費量は減少する。

② 弁尖の石灰化による。

④ 収縮期に心雑音を聴取する。

心臓の左心室は大動脈を通じて全身に血液を送り出すが、その間の大動脈弁が老化等により石灰化して固くなり、血流が妨げられる症状を大動脈弁狭窄症という。収縮期に心雑音が聴取される。

×① 二尖弁が多い。

二尖弁は先天性の大動脈弁狭窄症の特徴である。

×③ 左室壁は徐々に薄くなる。

左室壁は徐々に厚くなる。

×⑤ 心筋の酸素消費量は減少する。

心筋の酸素需要は増加する。

▶午後85

内臓脂肪の蓄積を推定するために用いるのはどれか。2つ選べ。

- 身長

- 体重

- 腹部CT

- 腹囲〈ウエスト周囲長〉

- 血中トリグリセライド値

③ 腹部CT

④ 腹囲〈ウエスト周囲長〉

内臓脂肪の蓄積を推定するために、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の診断基準として必須項目である腹囲〈ウエスト周囲径〉と、内臓脂肪の面積を正確に確認する腹部CTが用いられる。

*第3編1章 1.3〕(1)特定健康診査・特定保健指導 p84

▶午後86

介護保険法で定める特定疾病はどれか。2つ選べ。

- ウイルス肝炎

- 脊髄小脳変性症

- 閉塞性動脈硬化症〈ASO〉

- メタボリックシンドローム

- 後天性免疫不全症候群〈AIDS〉

② 脊髄小脳変性症

③ 閉塞性動脈硬化症〈ASO〉

介護保険法において、介護保険の第2号被保険者(40~64歳)は、老化に起因する以下の16疾病(特定疾病)に罹患して要介護・要支援状態と判断された場合に介護保険サービスを利用することができる。

- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)

- 関節リウマチ

- 筋萎縮性側索硬化症

- 後縦靱帯骨化症

- 骨折を伴う骨粗鬆症

- 初老期における認知症

- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

- 脊髄小脳変性症

- 脊柱管狭窄症

- 早老症

- 多系統萎縮症

- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

- 脳血管疾患

- 閉塞性動脈硬化症

- 慢性閉塞性肺疾患

- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

すべて覚えるのは大変なので、特定疾病が「老化に起因する」ことからも、感染症である①ウイルス肝炎や⑤後天性免疫不全症候群〈AIDS〉、生活習慣が大きく関わる④メタボリックシンドロームが誤りとわかる。

*第5編1章 2.保険給付の手続き p224~225

▶午後87

介護保険法で地域包括支援センターに配置が義務付けられているのはどれか。2つ選べ。

- 介護福祉士

- 社会福祉士

- 介護支援専門員

- 精神保健福祉士

- 主任介護支援専門員

② 社会福祉士

⑤ 主任介護支援専門員

地域包括支援センターは介護保険法に基づき市町村に設置され、住民の健康の保持と生活の安定のために必要な援助を行う。職員体制として、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員を配置することとしている。

*第5編1章 6.地域支援事業 p228~229

▶午後88

高齢者における感覚器の変化の特徴で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 高音域の聴力が保持される。

- 痛覚の感受性が低下する。

- 味覚の閾値が低下する。

- 暗順応が低下する。

- 嗅覚は保持される。

② 痛覚の感受性が低下する。

④ 暗順応が低下する。

② 加齢により痛覚の感受性が低下し、痛みを感じにくく疾病の慢性化につながりやすくなる。

④ 加齢により、瞳孔の周囲にある光の量を調節する虹彩の機能が低下し、明暗順応が低下する。

×① 高音域の聴力が保持される。

加齢により、蝸牛など感音系の器官が障害され、特に高音域が聞こえづらくなる(加齢性難聴)。

×③ 味覚の閾値が低下する。

舌にある味を受容する味蕾が加齢により減少し、味覚機能が低下(反応下限値=閾値が上昇)する。

×⑤ 嗅覚は保持される。

加齢により嗅覚受容器が減少し、嗅覚機能が低下する。

▶午後89

子どもの成長・発達で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 基本的な運動発達は末梢から中枢へ向かう。

- 発達の臨界期は身体の各部位によって異なる。

- 成長とは身体の機能が質的に変化することである。

- 新生児期の成長・発達は環境よりも遺伝の影響が大きい。

- 乳幼児期の脳神経系の発達は学童期と比べゆるやかである。

② 発達の臨界期は身体の各部位によって異なる。

④ 新生児期の成長・発達は環境よりも遺伝の影響が大きい。

② スカモンの成長曲線の通り、リンパ系型、神経系型、一般型、生殖型ごと、年齢ごとに成長速度やピーク(臨界期)が異なる。

④ 新生児期は環境よりも遺伝因子の影響が大きい。

×① 基本的な運動発達は末梢から中枢へ向かう。

基本的な運動発達は、中枢から末梢への傾向がある。

×③ 成長とは身体の機能が質的に変化することである。

成長は身体(身長や体重)の量的な変化をいい、身体機能の質的な変化は発達をいう。

×⑤ 乳幼児期の脳神経系の発達は学童期と比べゆるやかである。

脳や脊椎などの神経系型は乳幼児期に急速に発達し、例えば脳重量は5〜6歳ころには成人の90%に達する。

▶午後90

身長160cm、体重60kgの成人の体格指数〈BMI〉を求めよ。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第2位を四捨五入すること。

解答:①②.③

① 2

② 3

③ 4

成人の肥満・やせを判定できる指標として体格指数(BMI)が用いられ、BMIが25以上で肥満、18.5未満でやせとされる。BMIは、体重(kg)÷(身長(m))2で求められる。本問では、60÷(1.6×1.6)=23.4375を四捨五入し23.4となる。

資料 厚生労働省「第111回保健師国家試験、第108回助産師国家試験、第114回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第114回看護師国家試験

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 保健師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 助産師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 医師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 薬剤師国家試験に出る国民衛生の動向