第103回看護師国家試験 午前必修問題

平成26年2月16日(日)に実施された第103回看護師国家試験について、午前問題のうち必修問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第103回看護師国家試験

|

|

厚生の指標増刊

国民衛生の動向 2025/2026

発売日:2025.8.26

定価:3,740円(税込)

416頁・B5判

雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。

|

ネット書店

電子書籍

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

午前 必修問題

▶午前1改題

日本の令和5年(2023年)における出生数に最も近いのはどれか。

- 20万人

- 70万人

- 120万人

- 170万人

② 70万人

令和5年(2023年)の出生数は72.7万人(過去最低)である。なお、死亡数は157.6万人で、その差である自然増減数はマイナス84.9万人となっている。

*第2編2章 2.出生 p51~55

▶午前2

平均寿命は[ ]歳の平均余命である。

[ ]に入るのはどれか。

- 0

- 5

- 10

- 20

① 0

平均寿命とは0歳の平均余命をいい、令和3年(2021年)の簡易生命表では、男性が81.47年、女性が87.57年となっている。

*第2編3章 生命表 p71~74

▶午前3

労働基準法で原則として定められている休憩時間を除く1週間の労働時間はどれか。

- 30時間を超えない。

- 40時間を超えない。

- 50時間を超えない。

- 60時間を超えない。

② 40時間を超えない。

労働基準法では、労働時間について、休憩時間を除き1日に8時間、1週間に40時間を超えないように定めている。

*第8編 9.1〕過重労働による健康障害防止対策 p311~312

▶午前4

国民医療費に含まれる費用はどれか。

- 予防接種

- 正常な分娩

- 人間ドック

- 入院時の食事

④ 入院時の食事

国民医療費は傷病の治療費に限られ、正常な妊娠や分娩などに要する費用(②)、健康の維持・増進を目的とした健康診断・予防接種などに要する費用(①・③)、固定した身体障害のために必要とする義眼や義肢などの費用は含まない。

*第4編2章 6.国民医療費 p219~222

▶午前5

全ての人が差別されることなく同じように生活できるという考え方を示しているのはどれか。

- ヘルスプロモーション

- ノーマライゼーション

- プライマリヘルスケア

- エンパワメント

② ノーマライゼーション

ノーマライゼーションは、障害者等が障害を持たない者と同等に生活・活動する社会を目指す理念で、障害者基本法ではこの理念の下に公共的施設のバリアフリー化などを幅広く規定している。

*第5編2章 4.障害者福祉等 p242~244

▶午前6

出生時からみられ、生後3か月ころに消失する反射はどれか。

- 足踏み反射

- パラシュート反射

- Moro〈モロー〉反射

- Babinski〈バビンスキー〉反射

③ Moro〈モロー〉反射

モロー反射は外部からの刺激に対して両手を広げて抱きつくような現象をいい、出生後すぐの新生児にみられる原始反射で、生後3~4か月ころには消失する。

×① 足踏み反射

足踏み反射(自動歩行反射)は原始反射の一つで、足裏を床に付けると歩き出すような動作を行う現象をいい、生後2か月ころには消失する。

×② パラシュート反射

パラシュート反射は姿勢反射の一つで、ふいに前方へ頭を傾けた際に手を前に出す現象をいい、生後半年ころから見られ、生涯続く。

×④ Babinski〈バビンスキー〉反射

バビンスキー反射は原始反射の一つで、足底の外縁に刺激を与えた際に母指が甲側に曲がる現象をいい、出生後すぐから反応が見られ、1歳ころには消失する。

▶午前7

閉経前と比べ閉経後に低下するホルモンはどれか。

- 卵胞ホルモン

- 黄体形成ホルモン〈LH〉

- 卵胞刺激ホルモン〈FSH〉

- 副腎皮質刺激ホルモン〈ACTH〉

① 卵胞ホルモン

閉経(約50歳)前後の更年期には、卵巣機能の低下により卵胞ホルモン(エストロゲン)の分泌量が減少する一方で、性腺刺激ホルモン(卵胞刺激ホルモン・黄体形成ホルモン)は分泌を増やすため、ホルモンのバランスが乱れ、ほてりや発汗、抑うつなどがみられる。

▶午前8

市町村保健センターの業務はどれか。

- 廃棄物の処理

- 人口動態統計調査

- 看護師免許申請の受理

- 地域住民の健康づくり

④ 地域住民の健康づくり

市町村保健センターは地域保健法に基づき、健康相談・保健指導・健康診査など地域保健に関し必要な事業を行うため、市町村が設置することができる。なお、①~③は地域保健法に基づき主に都道府県が設置する保健所の業務である。

*第1編2章 2.衛生行政の組織 p22~24

▶午前9

インシデントレポートの目的はどれか。

- 責任の追及

- 再発の防止

- 懲罰の決定

- 相手への謝罪

② 再発の防止

インシデントレポートは、医療事故につながりかねないインシデント(ヒヤリ・ハット)が発生した場合、再発防止のために状況把握、要因分析、対策、情報共有を行うものである。

*第4編1章 3.10〕医療安全に係る取り組み p181~182

▶午前10

成人の1日の平均尿量はどれか。

- 100mL以下

- 200mL~400mL

- 1,000mL~1,500mL

- 3,000mL以上

③ 1,000mL~1,500mL

成人の1日平均尿量は1,000mL~1,500mLである。なお、①100mL以下は無尿、②400mL以下は乏尿である。

▶午前11

普通の呼びかけで容易に開眼する場合、ジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉による評価はどれか。

- Ⅰ-3

- Ⅱ-10

- Ⅱ-30

- Ⅲ-100

② Ⅱ-10

意識レベルを評価するジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉では、覚醒の程度に応じて、意識清明の0、刺激しなくても覚醒している状態であるⅠ桁(1・2・3)、刺激すると覚醒する状態であるⅡ桁(10・20・30)、刺激しても覚醒しない状態であるⅢ桁(100・200・300)に分類している。Ⅱ-10は普通の呼びかけで容易に開眼する、Ⅱ-30は痛み刺激を加えつつ呼びかけを繰り返すと、かろうじて開眼する。

▶午前12

黄疸で黄染を確認しやすい部位はどれか。

- 歯

- 毛髪

- 爪床

- 眼球結膜

④ 眼球結膜

黄疸は、赤血球が壊れる際にヘモグロビンが分解され、生成されたビリルビンにより皮膚や白眼(眼球結膜)が黄色くなる状態をいう。

▶午前13

頻回の嘔吐で起こりやすいのはどれか。

- 脱水

- 貧血

- 発熱

- 血尿

① 脱水

頻回の嘔吐により水分や大量の胃液(pH1~2の強酸性の胃酸)が失われると、脱水や血液のアルカリ性度が上昇する代謝性アルカローシスが生じやすい。

▶午前14

2型糖尿病の食事療法における1日のエネルギー摂取量の算出に必要なのはどれか。

- 体温

- 腹囲

- 標準体重

- 体表面積

③ 標準体重

2型糖尿病患者の1日の(理想)エネルギー摂取量は、BMIから算出された標準体重(目標体重)と、身体活動に応じたエネルギー係数を乗じることで求められる。

▶午前15

抗血小板作用と抗炎症作用があるのはどれか。

- ヘパリン

- アルブミン

- アスピリン

- ワルファリン

③ アスピリン

アスピリンは、非ステロイド抗炎症薬として解熱や鎮痛、抗炎症作用のほか、低用量で血小板の機能を抑制し、血栓の生成を防止する抗血小板作用を発揮するため、狭心症の治療薬としても用いられる。

▶午前16

注入時の浣腸液の温度で適切なのはどれか。

- 32~33℃

- 36~37℃

- 40~41℃

- 44~45℃

③ 40~41℃

グリセリン浣腸などの浣腸液は、腸管の蠕動を促進するため、直腸温(深部体温)よりもやや高い約40℃とされる。

▶午前17

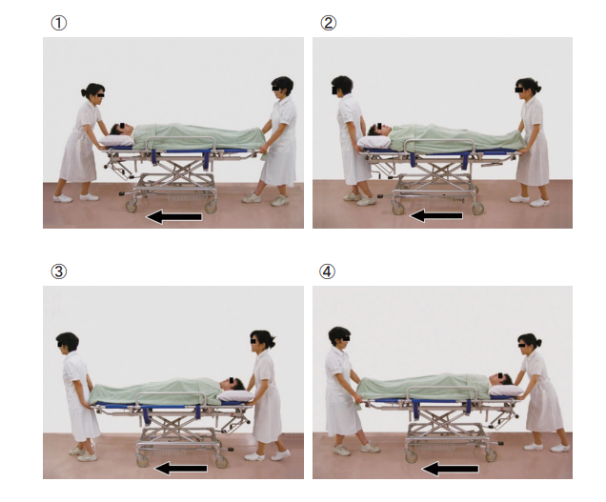

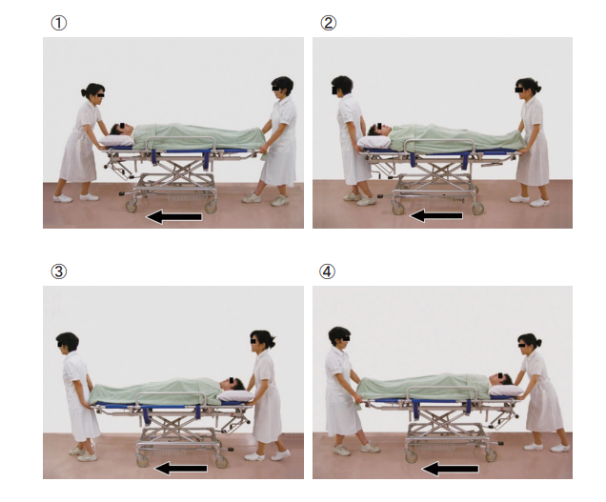

水平移動時の移送方法の写真を別に示す。

適切なのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

③ ③

ストレッチャー等で水平の移動をする際には、患者の足側の方向に進む。先行する看護者は進行方向の安全や進路を確認するため前を向き、後行する看護者は患者の状態を観察しながら移送する。

▶午前18

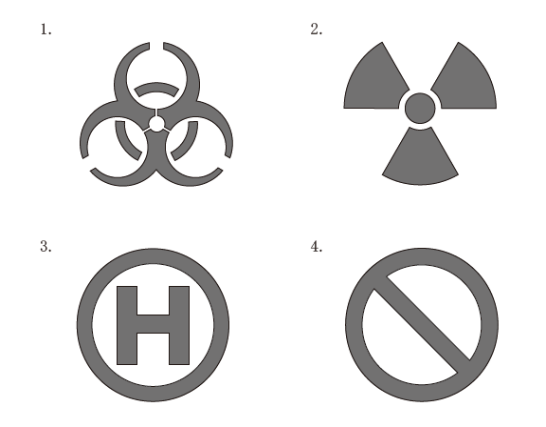

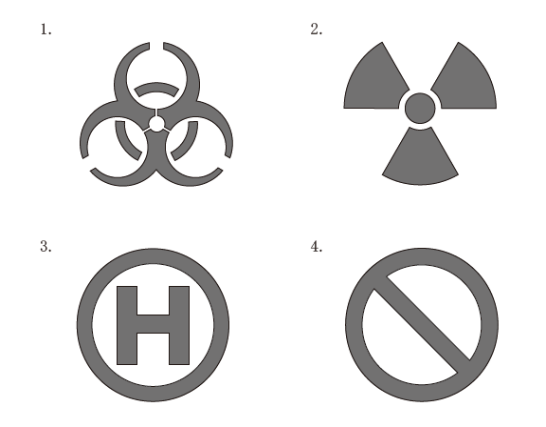

感染性廃棄物の廃棄容器に表示するのはどれか。

①

感染性廃棄物を収納した容器に付けるバイオハザードマークであり、性状に応じてマークの色を、液状又は泥状のもの(血液等)は赤色、固形状のもの(血液等が付着したガーゼ等)は橙色、鋭利なもの(注射針等)は黄色と分ける。

*第9編4章 4.2〕感染性廃棄物 p343

▶午前19

薬物の有害な作用を予測するために収集する情報はどれか。

- 身長

- 過敏症の有無

- 1日水分摂取量

- 運動障害の有無

② 過敏症の有無

医薬品等により引き起こされる有害作用を予測するため、アレルギー反応(過敏反応)やアレルギー性疾患(過敏症)の既往についての情報を収集することが適切である(アナフィラキシーショックの予防等)。

▶午前20

一般検査時の採血に最も用いられる静脈はどれか。

- 上腕静脈

- 大腿静脈

- 大伏在静脈

- 肘正中皮静脈

④ 肘正中皮静脈

成人の採血においては前腕の静脈が多く用いられ、橈側皮静脈、肘正中皮静脈、尺側皮静脈などが選択される。

▶午前21

酸素吸入中に使用を禁止するのはどれか。

- 携帯電話

- ライター

- 電動歯ブラシ

- 磁気ネックレス

② ライター

酸素は燃焼を助ける性質が強いガスであり、酸素吸入時にはライターの使用を禁止し、周囲2メートル以内に火気を置いてはならない。

▶午前22

創傷部位の創面の管理について正しいのはどれか。

- 洗浄する。

- 加圧する。

- 乾燥させる。

- マッサージする。

① 洗浄する。

感染を伴わない創傷の治療において、現在は湿潤療法が基本で、消毒液ではなく水で洗浄し、乾燥しないように創傷被覆材(ドレッシング材)で保護する。

▶午前23

高齢者の転倒による骨折が最も多い部位はどれか。

- 頭蓋骨

- 肩甲骨

- 肋骨

- 尾骨

- 大腿骨

⑤ 大腿骨

加齢や運動低下に伴う骨密度の減少により、高齢者では転倒時に骨盤と関節を作っている大腿骨頸部の骨折が多くみられる。

▶午前24

左心室から全身に血液を送り出す血管はどれか。

- 冠状動脈

- 下大静脈

- 肺動脈

- 肺静脈

- 大動脈

⑤ 大動脈

左心室は大動脈を通じて全身に血液を送り、大静脈を通じて右心房に至る(体循環)。右心房から右心室に送り出された血液は、肺動脈を通じて肺に送られ、肺静脈を通じて左心房に至る(肺循環)。

▶午前25

徒手筋力テストの判定基準は[ ]段階である。

[ ]に入るのはどれか。

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

⑤ 6

徒手筋力テスト(MMT)は、検査者が手を使って患者の筋力を判定する方法で、筋収縮が全くない0から、強い抵抗を加えても完全に可動域全体を動かせる5までの、6段階で評価される。

資料 厚生労働省「第100回保健師国家試験、第97回助産師国家試験、第103回看護師国家試験及び第103回看護師国家試験(追加試験)の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第103回看護師国家試験

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 保健師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 助産師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 医師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 薬剤師国家試験に出る国民衛生の動向