第111回保健師国家試験問題・正答-国民衛生の動向対応

令和7年2月14日実施の第111回保健師国家試験の全問題と正答を掲載します。

また、内容に応じて保健師国家試験受験者の必携テキスト「国民衛生の動向2025/2026」の参照章・ページを示します。問題を解きながら本誌を確認することで、より問題の理解を深めることできます。

分野別解説付き問題まとめ

- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の統計問題まとめ

- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の法律問題まとめ

- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の感染症問題まとめ

- 保健師国家試験 疫学・保健統計学問題まとめ

を合わせて活用しながら、合格に近づく過去問対策を進めて頂ければ幸いです。

なお、最新の統計の記載、法律の改正、不適切問題などにより、一部問題を改変、削除しています。

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

第111回保健師国家試験目次

第111回保健師国家試験・午前(55問)

▶午前1

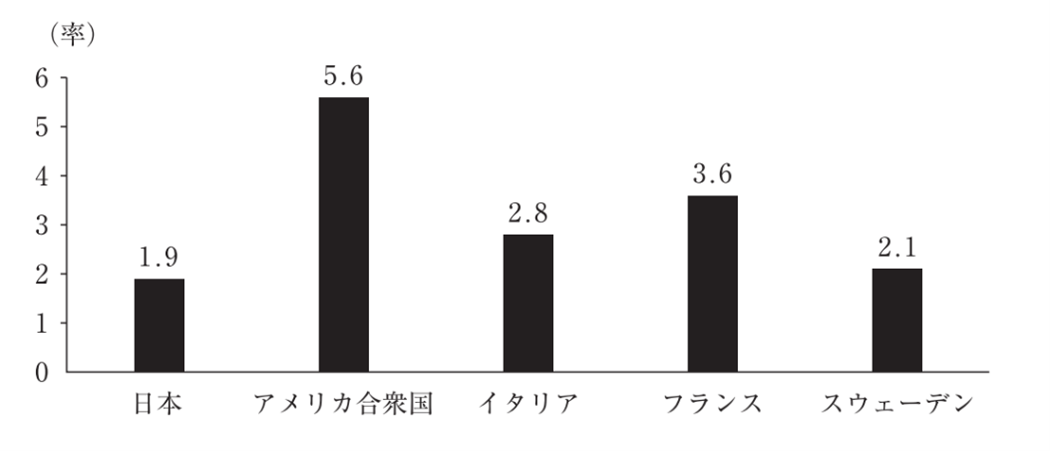

令和元年(2019年)における母子保健統計の各国のデータを比較したグラフを示す。

グラフが示すデータはどれか。

- 妊産婦死亡率(出生10万対)

- 新生児死亡率(出生千対)

- 乳児死亡率(出生千対)

- 合計特殊出生率

▶午前2

地域・職域連携推進協議会について正しいのはどれか。

- 三次予防事業を実施する。

- 事務局は産業医が担当する。

- 都道府県協議会を設置する。

- 労働安全衛生法を根拠とする。

▶午前3

ソーシャルキャピタルで正しいのはどれか。

- 下部組織として地区組織活動がある。

- 健康の社会的決定要因の1つである。

- 健康増進法で活用することが示されている。

- グリーン‚L.W.〈Green,L.W.〉らが開発した概念である。

▶午前4

Aさん(86歳、女性、1人暮らし)は、運動機能の低下のため要支援2と認定された。

保健師が行うAさんのケアマネジメントで正しいのはどれか。

- 立案した計画は1年に1回評価する。

- 多職種によるチームで継続的に支援する。

- インフォーマルなサービスは支援計画に含めない。

- 地域包括支援センターの保健師の独占業務である。

▶午前5

市町村保健師が行う地区活動で適切なのはどれか。

- 医療機関との連携を中心にして展開する。

- 住民登録の有無が対象選定の基準となる。

- 地区にある社会資源の範囲内で活動する。

- 活動の評価は質的データと量的データを用いて行う。

▶午前6

高齢化が進むA市では、介護予防の充実を重点課題としており、住民が自主的に行う体操の場を地区ごとに設けることにした。

誰もが参加しやすい体操の場とするために優先度が高いのはどれか。

- ボランティアの活用

- 健康運動指導士の活用

- バリアフリーの会場の確保

- インターネットを用いた広報の利用

▶午前7

A市では20歳以上の女性を対象に骨粗鬆症検診を実施している。骨粗鬆症の効果的な早期発見のために、検診の受診を案内する通知のターゲットを絞り、個別に送付することとした。

通知を送付する対象で優先度が高いのはどれか。

- 大学生

- 骨粗鬆症の治療中断者

- 当該年度に50歳を迎える者

- 特定健康診査の結果でBMIが25以上の者

▶午前8

日本の精神保健医療施策の変遷と関係する法律の組合せで正しいのはどれか。

- 私宅監置の廃止――精神衛生法

- ライシャワー事件を契機に制定――精神病者監護法

- 精神医療に関する日本の最初の法律――精神保健法

- 精神障害者を「障害者」として位置付け――精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉

▶午前9

精神障害者に対する偏見の解消に向けた取り組みで正しいのはどれか。

- 患者会の立ち上げ

- ピアサポーターによる相談

- 精神障害に関する市民講座の開催

- 病院受診時のホームヘルパーの同行

▶午前10

難病対策地域協議会の運営で適切なのはどれか。

- 医療費助成の支給認定を決定する。

- 市町村が把握する社会資源を共有する。

- 難病の病態に詳しい医療専門職で構成する。

- 在宅生活を希望する患者の個別の支援方針を検討する。

▶午前11

肝炎対策基本法に定められている内容で正しいのはどれか。

- 肝癌の死亡率減少を指標に設定

- 肝炎対策の推進に関する予防計画の策定

- 国民が肝炎に関する正しい知識を持つ責務

- 各都道府県における肝炎対策推進協議会の設置

▶午前12

A市では12歳でう蝕がある児の割合が全国と比べ高いことから、市の保健師と教育委員会の学校保健担当者が連携して、学校でのフッ化物洗口事業を開始することになった。

事業内容で適切なのはどれか。

- 中学生を対象とする。

- う蝕のある子どもを対象とする。

- 並行してブラッシング指導を実施する。

- 学校歯科医の診断結果で実施の可否を判断する。

▶午前13

Aさん(女児、小学3年生)は、昨日の給食後にトイレで嘔吐したため、早退した。今朝、Aさんの保護者から「病院を受診したところ、ノロウイルスによる感染性胃腸炎と診断された」と連絡があった。

このときの校内での感染拡大防止対策で優先度が高いのはどれか。

- 児童全員の健康観察を実施する。

- Aさんが在籍するクラスを臨時休業にする。

- 保護者に保健だよりで感染症予防の指導を行う。

- 教職員を対象にした吐物の処理方法の研修会を行う。

▶午前14

健康危機の発生の未然防止はどれか。

- 検疫所の業務

- 発熱相談センターの設置

- 感染症患者の接触者の健康調査

- 食中毒を起こした事業者の営業停止

▶午前15

労働基準法に規定する労務管理で正しいのはどれか。

- 残業時間に上限は設けられていない。

- 労働者が1年に取得する義務がある年次有給休暇は最低3日である。

- 生後満1年に満たない生児を育てる女性は1日2回育児時間を取得できる。

- 前日の就業時刻と翌日の就業時刻の間を10時間以上空けなければならない。

▶午前16

幼稚園A、Bで、全園児を対象に小児気管支喘息の有病率(有病割合)を調査したところ、Aは2%、Bは7%であった。また、5歳児クラスだけに限った場合でもA、Bの有病率(有病割合)はそれぞれ2%、7%であった。

仮説検定を用いた両幼稚園の有病率(有病割合)の検討で正しいのはどれか。

- 園児数が十分に多かったのでχ2〈カイ2乗〉検定を用いた。

- 帰無仮説は「幼稚園AとBの有病率(有病割合)に差がある」である。

- 園児数が十分に多かったのでMann-Whitney〈マン-ホイットニー〉のU検定を用いた。

- 全園児と5歳児クラスそれぞれのデータに同じ検定を実施した場合、同じp値になる。

▶午前17改題

精神保健福祉センターについて正しいのはどれか。

- 精神医療審査会の事務を行う。

- 地域保健法に規定されている。

- 令和5年(2023年)12月時点で全国に468か所設置されている。

- 令和4年度(2022年度)の相談実績は電話相談より来所相談の方が多い。

▶午前18

世界保健機関〈WHO〉憲章第21条に基づく国際保健規則〈IHR〉の目的で正しいのはどれか。

- 疾病の国際的伝播を最大限に防止する。

- 国民の生命、身体及び財産を災害から保護する。

- 低中所得国に対して人的・物的・技術的資源を提供する。

- 国民の健康を守る役割を担う各国の保健大臣の連携を強化する。

▶午前19

介護保険制度における国の役割はどれか。

- 介護認定審査会を設置する。

- 介護保険審査会を設置する。

- 介護保険の財源の12.5%を負担する。

- 区分支給限度基準額の上限額を定める。

▶午前20

災害対策における福祉避難所の説明で適切なのはどれか。

- 都道府県知事が開設する。

- 所得に応じて利用費が発生する。

- 負傷者の救護活動が目的である。

- 福祉避難所の確保・運営ガイドラインが策定されている。

▶午前21

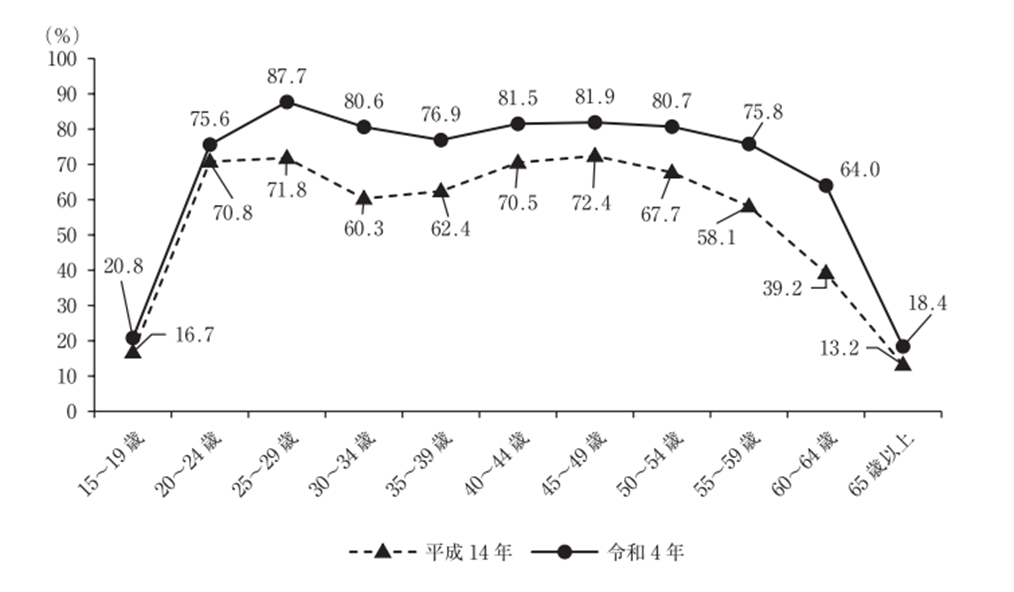

平成14年(2002年)と令和4年(2022年)の労働力調査における女性の年齢階級別労働力率の推移を示す。

令和4年(2022年)のM字カーブの底が、平成14年(2002年)と比較して浅くなっている現象の説明で正しいのはどれか。

- 完全失業率の上昇

- 女性管理職の割合の増加

- 非正規雇用者の割合の増加

- 有配偶者の労働力率の上昇

▶午前22

Aさん(30歳、女性、アルバイト)は、1人暮らし。妊娠8週で妊娠届出のために、保健センターに来所した。「子どもは産みたいけれど、パートナーとは連絡がとれず出産費用や育児が心配」と話す。実父母は車で1時間のところに住む。本人は、10歳代から気分障害があり精神科クリニックに通院し状態は落ち着いている。

地区担当保健師のAさんへの支援で、最初に行うのはどれか。

- 出産や育児の準備状況を聞き、援助関係を形成する。

- 通院先の精神科クリニックと連携する。

- 出産予定の産婦人科医院と連携する。

- 経済的支援の相談窓口を紹介する。

- Aさんの実父母との調整を行う。

▶午前23

1歳6か月児健康診査において、児の標準的な発達を確認するための質問で適切なのはどれか。

- 「ひとりでパンツを脱ぐことができますか」

- 「積み木を8個積むことができますか」

- 「こぼさないでひとりで食べますか」

- 「丸(円)をまねて描けますか」

- 「ひとりで歩きますか」

▶午前24

母子保健法について適切なのはどれか。

- 疾病対策を重視した法律である。

- 戦後の困窮児童の保護を目的として制定された。

- 特定妊婦の支援や保護について明記されている。

- 都道府県が基本的な母子保健サービスを提供する。

- 母性・乳児・幼児の健康保持と増進を目的とした法律である。

▶午前25

A県ではヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症の届出数が減少し、後天性免疫不全症候群〈AIDS〉の届出数が増加している。この2つの届出に関するA県の国籍、年齢の分布、感染経路は全国の傾向と同様である。

A県のエイズ対策担当者が取り組む対策で優先度が高いのはどれか。

- 休日の検査体制の充実

- 母子感染予防対策の強化

- エイズ治療拠点病院の指定数の増加

- エイズ患者の地域ケアシステムの構築

- 外国人向けの予防啓発パンフレットの配布

▶午前26

特定保健指導の初回面接に対する評価をするために、初回面接を実施した後に自 記式質問紙調査を行った。

自己効力感の向上に該当する回答はどれか。

- 「継続して取り組むのは大変だ」

- 「健診時に指導も受けられて良い機会だった」

- 「現在の生活を続けると病気にかかると思った」

- 「自分が立てた目標は6か月で達成できると思う」

- 「実行すると病気になる可能性が低くなるかもしれない」

▶午前27

豪雨による河川の氾濫のためA市B地区の3分の1の住民が被災し、被災直後に市の災害対策本部が設置された。

被災当日のA市の保健師の対応で優先度が高いのはどれか。

- ボランティアの調整

- 家屋の消毒方法の指導

- 避難行動要支援者の安否確認

- 全戸訪問による健康調査の実施

- 避難所でのコミュニティづくり

▶午前28

観察研究における分析疫学の検討内容はどれか。

- 喫煙習慣と運動習慣との関係

- 市区町村ごとのワクチン接種率

- 食中毒の発生件数と季節との関係

- 適正体重の維持と心疾患の発症との関係

- ランダム化比較試験〈RCT〉による新薬の効果

▶午前29

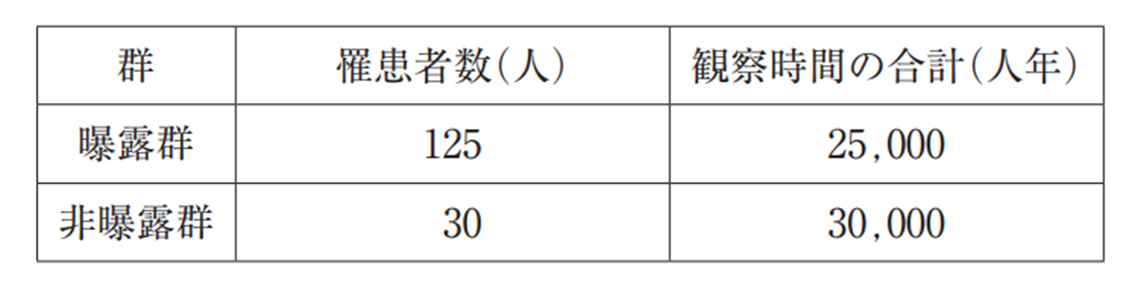

あるコホート研究において得られた結果を表に示す。

観察時間1,000人年当たりの罹患率から求めた曝露による寄与危険の値はどれか。

- 0.20

- 0.25

- 1.25

- 4.0

- 5.0

▶午前30

2種類の数量データの相関で正しいのはどれか。

- 相関係数は外れ値の影響を受けにくい指標である。

- 相関係数が大きいことは因果関係が確からしいことを意味する。

- 統計的に有意な相関がある変数間には、臨床的に有意な関連がある。

- 相関があるということは因果関係があるということの十分条件である。

- 変数間の関係がU字型の場合には相関係数での関連の評価はできない。

▶午前31改題

出生に関する記述で正しいのはどれか。

- 合計特殊出生率が2.60を下回ると人口減少が始まる。

- 合計特殊出生率は人口年齢構成の影響を受けやすい指標である。

- 総再生産率は母の年齢別出生率を女児だけについて合計したものである。

- 平成12年(2000年)に、日本では初めて合計特殊出生率が2.0を下回った。

- 令和5年(2023年)の日本において、母の年齢階級別出生率が最も高いのは25~29歳である。

▶午前32

地域ケアシステムの「共助」はどれか。2つ選べ。

- 経済的に困窮した高齢者が生活保護を受給する。

- 低所得のひとり親世帯が児童扶養手当を受給する。

- 健康づくりのために家族で毎朝ウォーキングを行う。

- 要介護4の高齢者が介護保険制度による訪問看護を利用する。

- 仕事中に受傷した骨折の治療費を労働者災害補償保険から受給する。

▶午前33

A市では健康増進計画を策定するにあたり、住民の意見を反映させることとなった。

用いる方法で適切なのはどれか。2つ選べ。

- フォトボイス

- モニタリング

- マスターテーブル

- コミュニティワーク

- タウンミーティング

▶午前34

労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 保健師が事業場の安全衛生計画を策定する。

- 衛生委員会が事業場の安全衛生方針を表明する。

- 請負関係を除いた事業場を1つの単位として実施する。

- 事業者が労働者の協力の下に安全衛生活動を実施する。

- 事業場における自主的な安全衛生活動の促進を目指す。

▶午前35

石綿障害予防規則に基づく対応で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 石綿の作業記録は5年間保存しなければならない。

- 事業者は石綿作業主任者を選任するよう努めなければならない。

- 建築物等の解体作業の際は石綿の使用状況の事前調査が必要である。

- 石綿を取り扱う作業者の健康診断は6か月に1回実施する必要がある。

- 石綿を取り扱う作業者の健康管理手帳は労働基準監督署から交付される。

▶午前36

再興感染症はどれか。2つ選べ。

- 結核

- マラリア

- ウエストナイル熱

- 後天性免疫不全症候群〈AIDS〉

- 新型コロナウイルス感染症〈COVID-19〉

▶午前37

保健師が行う事業管理について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 予算を編成する。

- 業務分担を指示する。

- 職員の能力評価を行う。

- 保健活動の評価を行う。

- 組織の体系図を作成する。

▶午前38

A市では脳卒中の予防を目的とした事業を計画した。

ハイリスクアプローチはどれか。2つ選べ。

- 特定保健指導の利用勧奨

- 高血圧の者に対する減塩教室

- 健康づくりウォーキングマップの作成

- 市民への脳卒中予防リーフレットの配布

- 市内飲食店のメニューにカロリーと塩分の表示を奨励

▶午前39

医療法に基づく保健所の医療機関への立入検査で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 診療所は対象外である。

- 病院に対しては5年に1回行われる。

- 保健所業務の対人保健分野に位置付けられる。

- 検査項目としてサイバーセキュリティ対策が含まれる。

- 科学的で適正な医療を行う場であるかどうかを審査する。

▶午前40

疾患Aの1年間の罹患率が人口10万対400、致命率〈致死率〉が50%のとき、人口10万対の死亡率を求めよ。

解答:①②③

次の文を読み41~43の問いに答えよ。

A市は人口25万人、高齢化率31.4%の中核市で、国民健康保険の加入者(被保険者)は5万5千人(加入率22%)である。医療費分析を行ったところ、人工透析患者が年々増加しており、その約6割が糖尿病有病者であった。そのため、保健師は糖尿病重症化予防対策を強化することにした。

▶午前41

糖尿病重症化予防対策の評価指標は、健康日本21(第二次)の目標を参考に設定することにした。

糖尿病重症化予防対策の評価指標で適切なのはどれか。

- 脂質異常症の減少

- 適正体重を維持している者の増加

- 特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上

- メタボリックシンドロームの該当者および予備群の減少

- 合併症(糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数)の減少

▶午前42

糖尿病重症化予防対策のために、国保データベース〈KDB〉で情報を抽出した。その結果、ヘモグロビンA1c〈HbA1c〉6.5%以上、尿蛋白(±)以上、推算糸球体濾過量〈eGFR〉60mL/分/1.73m2未満の者の約8割が男性で、そのうちの6割が未治療だった。A市では、50歳代の男性の人工透析患者が急増していた。そこで、未治療の40~50歳代の男性をターゲットに3回コースの糖尿病重症化予防教室への参加を働きかけたところ、40人の参加申し込みがあった。

初回の糖尿病重症化予防教室の内容で最も適切なのはどれか。

- 糖尿病性腎症の正しい知識

- A市における人工透析の医療費

- 40~50歳代に適した運動の紹介

- 糖尿病の重症化を予防する食生活

▶午前43

糖尿病重症化予防教室に参加を申し込んだ40人のうち3回(全課程)参加したのは28人であった。保健師は、参加者が教室終了後も受診を中断せず生活習慣改善に継続して取り組めるよう行動変容の支援が必要と考えた。

参加者が継続的に糖尿病重症化予防に取り組むための保健師の支援で最も適切なのはどれか。

- 家庭でできる運動の紹介

- 継続的な情報交換会の開催を提案

- 教室終了3か月後のメールでの励まし

- 糖尿病重症化予防セミナーの動画配信

次の文を読み44~46の問いに答えよ。

Aさん(14歳、女子、中学3年生)は、夏休み明けから遅刻が増えている。本日も遅刻して登校し「登校途中にふらついて転んだ」と訴えて、教室に行かず保健室に来室した。

▶午前44

養護教諭がAさんに確認する内容で優先度が高いのはどれか。

- 月経の周期

- 遅刻の原因

- 昨夜の就寝時間

- 朝食の摂取状況

- 頭部打撲の有無

▶午前45

その後もAさんはたびたび遅刻し、体調不良を訴えて保健室に来室した。養護教諭が、学級担任に教室での様子を確認したところ、Aさんが授業中は無気力で寝ていることもあると分かったため、起立耐性失調〈起立性調節障害〉の疑いがあると推測した。養護教諭は、来室したAさんにこの疾患の症状に当てはまるか問診をしたところ、多くの症状が当てはまることが分かったため、専門医への受診が必要であることを伝えた。その後、保護者と専門医療機関を受診したAさんは、起立耐性失調〈起立性調節障害〉と診断された。

養護教諭がAさんに行う支援で最も適切なのはどれか。

- Aさんの不安を受け止める。

- 学校生活上の工夫を一緒に考える。

- 体調不良時は欠席するよう勧める。

- 規則正しい生活をすることを勧める。

▶午前46

Aさんは教職員や友人から遅刻の多さを指摘されることを気にしていたため、養護教諭はAさんへの対応について教職員との話し合いの場を設けた。

最初の説明として適切なのはどれか。

- 遅刻の際の連絡体制の整備が必要であること

- クラスメイトに疾患について説明する必要があること

- 遅刻・欠席は怠惰ではなく身体的疾患が原因であること

- Aさんの症状が悪化した際は保健室の利用を認めること

次の文を読み47~49の問いに答えよ。

金曜日の早朝、A県で最大震度7の地震が発生し、その後も余震が続いている。A県海岸沿いのB市では、ライフラインが途絶し、自宅建物が倒壊した住民が多数発生している。B市の統括保健師が保健センターに到着したとき、職員の3割程度が出勤して情報収集を進めていた。

▶午前47

統括保健師の初動対応で適切なのはどれか。

- 感染症防疫活動の開始

- A県庁に保健師の応援派遣を要請

- 心的外傷後ストレス障害〈PTSD〉の相談窓口を設置

- 保健センター業務の再開に向けたロードマップの作成

▶午前48

発災後4日、B市は1次避難所を10か所開設し、避難用物資は行き届いている。各避難所の避難者には、授乳期の母子や後期高齢者、精神障害者も含まれている。C保健師が担当の避難所は中学校の体育館で、夜間の外気温は氷点下になるため昼夜を問わず閉めきり、一部の避難者は毛布をかぶり、館内で土足の靴を履いたまま過ごしていた。

C保健師の避難所での対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 個室空間を確保

- 館内で土足継続を推奨

- 避難者の持病の薬の確保を支援

- 避難者に仮設住宅への入居を案内

- 使用済みオムツの館内トイレでの保管を推奨

▶午前49

B市の職員は発災から2週間以上休みなく災害対応に携わっているが、次週には出勤できる職員が増えることから、交代で休日をとれる見込みである。住民からは市の対応に関する感情的な苦情が多く寄せられており、直接対応した職員は陰で泣いていることもあった。それでも職員たちは緊急対応として耐え使命感をもって取り組んでいた。

この時期に各部署のリーダーが行う職員の健康管理として適切なのはどれか。

- 気持ちを表出する機会をつくる。

- 健康状態の自己管理体制をとる。

- メンタルヘルス講演会を開催する。

- 引き続き使命感をもって対応するよう励ます。

次の文を読み50~52の問いに答えよ。

A市では、認知症サポーター養成講座を市内の地域包括支援センターに委託している。Bさん(78歳、女性)は、地域包括支援センターの保健師による認知症サポーター養成講座に参加した。講座で、認知症は薬だけでなく日常生活の過ごし方や周囲の人の対応の仕方によって症状や進行が違ってくることを知った。Bさんの夫(82歳)は、日常生活はおおむね自立しているが、ぼんやり過ごすことが増え、認知症と診断され服薬を継続していた。Bさんは夫への対応方法について悩んでおり、講座終了後に夫のことを保健師に相談した。

▶午前50

保健師のBさんへの対応で適切なのはどれか。

- 地域ケア会議の開催を提案する。

- 地域にある認知症カフェの参加を促す。

- 認知症初期集中支援チームを紹介する。

- 認知症疾患医療センターの受診を勧める。

▶午前51

地域包括支援センターの保健師からBさんの報告を受けたA市の高齢福祉課の保健師は、認知症の症状は加齢に伴う自然のことで対処のしようがないと捉えている人が多く、認知症への市民の理解と行動が必要だと考えた。

A市の高齢福祉課の保健師が初めに取り組むのはどれか。

- 民生委員の会議で認知症ケアパスの説明をする。

- 認知症サポーター養成講座受講者に対して活動を支援する。

- 市民の認知症の人に対する理解を促すキャンペーンを実施する。

- 市民に対して認知症の人が利用できる介護保険サービスを周知する。

▶午前52

A市では、認知症サポーター養成講座の評価をすることとした。

この事業のアウトカム評価で適切なのはどれか。

- 養成したサポーター数の増加

- 認知症により要介護となる者の減少

- 養成したサポーターが活動できる場の増加

- 認知症が疑われてから認知症専門外来を受診するまでの期間の短縮

- 認知症の人や家族を支援する「チームオレンジ」に入るサポーター数の増加

次の文を読み53、54の問いに答えよ。

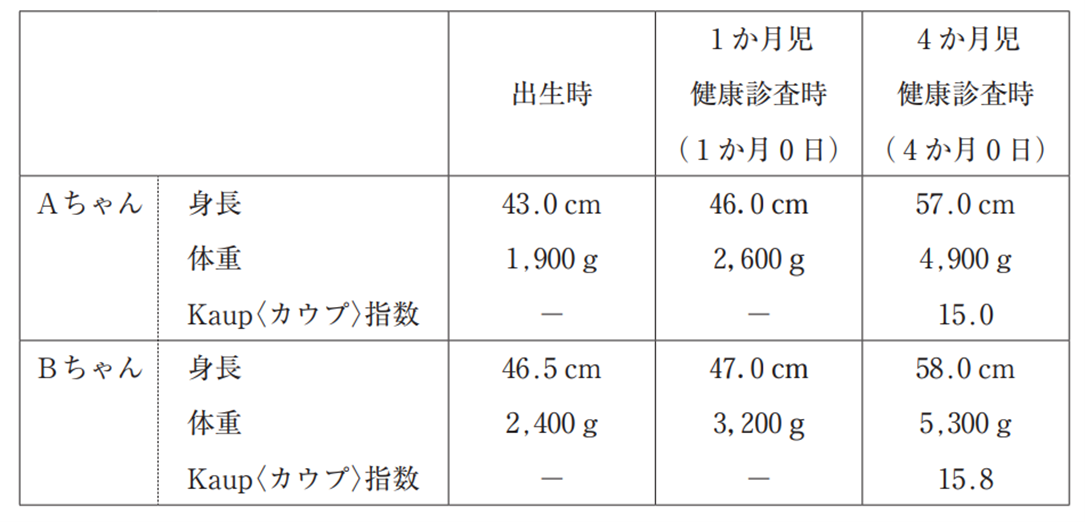

双生児のAちゃんとBちゃんは在胎週数37週0日で出生した(いずれも女児)。AちゃんとBちゃんは、母親(37歳)と父親(45歳)に連れられて市の4か月児健康診査に来所した。出生時、1か月児健康診査時、4か月児健康診査時の身長と体重計測の結果を表に示す。

▶午前53

保健師の個別指導の際、保健師が母親に計測の結果について説明する内容で適切なのはどれか。

- 「Aちゃんは1日の体重増加量が少ないです」

- 「Bちゃんは1日の体重増加量が少ないです」

- 「AちゃんもBちゃんも体格はやせぎみです」

- 「AちゃんもBちゃんも体重増加量は良好です」

▶午前54

保健師との面談で、母親は「初めての育児で慣れないことが多いですが、少しずつ授乳のペースをつかめてきたので、なんとかやれるような気持ちになってきました。でも、まとまった睡眠がとれず、もうろう状態で育児に追われているような感じがしています」と話した。保健師は家族システム理論を用いて情報収集を行うことにした。

収集する情報で正しいのはどれか。

- 父親の出勤と帰宅時間

- 母親の日中の休息の方法

- 育児にかかる経済的負担感

- 母親の育児に関する情報源

次の文を読み55の問いに答えよ。

Aさん(42歳、女性)は1人暮らし。短期大学を卒業後に就職したが、5年前に仕事を解雇された。母親は2年前に他界し、そのころから「外出するとストーカーに追われる」「電磁波で狙われて怖い」と訴えるようになり自宅に引きこもっている。Aさんはこの数日、隣人を見て「お前がストーカーだな」と怒鳴りトラブルが続いている。

▶午前55

Aさんとのトラブルに困った隣人が保健所へ相談に来た。保健師がAさん宅を訪問すると、Aさんは「買い物や仕事を探しに行きたいが、ストーカーのせいで外出できない」「電磁波で攻撃されるため眠れない」と話した。

Aさんへの保健師の声かけで適切なのはどれか。

- 「一緒に警察に相談に行きませんか」

- 「一緒にハローワークへ行きましょう」

- 「隣人が迷惑することはやめてください」

- 「電磁波の攻撃はないので安心してください」

- 「眠れないことについて医師に相談してみませんか」

第111回保健師国家試験・午後(55問)

▶午後1

社会的公正の理念に基づく保健師活動の説明はどれか。

- 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるよう支援する。

- 重症化リスクの高い人の支援を優先させる。

- セルフヘルプグループの育成を支援する。

- 住民への説明責任を果たす。

▶午後2

Aちゃん(1歳8か月、女児)は、1歳6か月児健康診査を受診した。有意語の発語はなく、絵本の指さしはしない。個別相談で言葉の発達について経過を観察したいと保健師が伝えると、母親は「心配はしていません。今、妊娠7か月で疲れたので早く帰りたいです」と言う。

Aちゃんのフォローアップをするための保健師の対応で最も適切なのはどれか。

- 「病院の発達相談を受けたら教えてください」

- 「出生届の提出時にAちゃんの様子を教えてください」

- 「1か月後に電話でAちゃんの様子を聞かせてください」

- 「3歳児健康診査のときにAちゃんの様子を確認します」

▶午後3

地域組織に対する市町村の保健師の支援で最も適切なのはどれか。

- 町内会が主催する健康まつりの実行委員を募集する。

- 医療的ケア児の親の会発足に向けた交流会を開催する。

- 新任の健康推進員に対して町内の健康講座の運営を委任する。

- 地域の母親が立ち上げた育児サークルに対して研修計画を立てる。

▶午後4

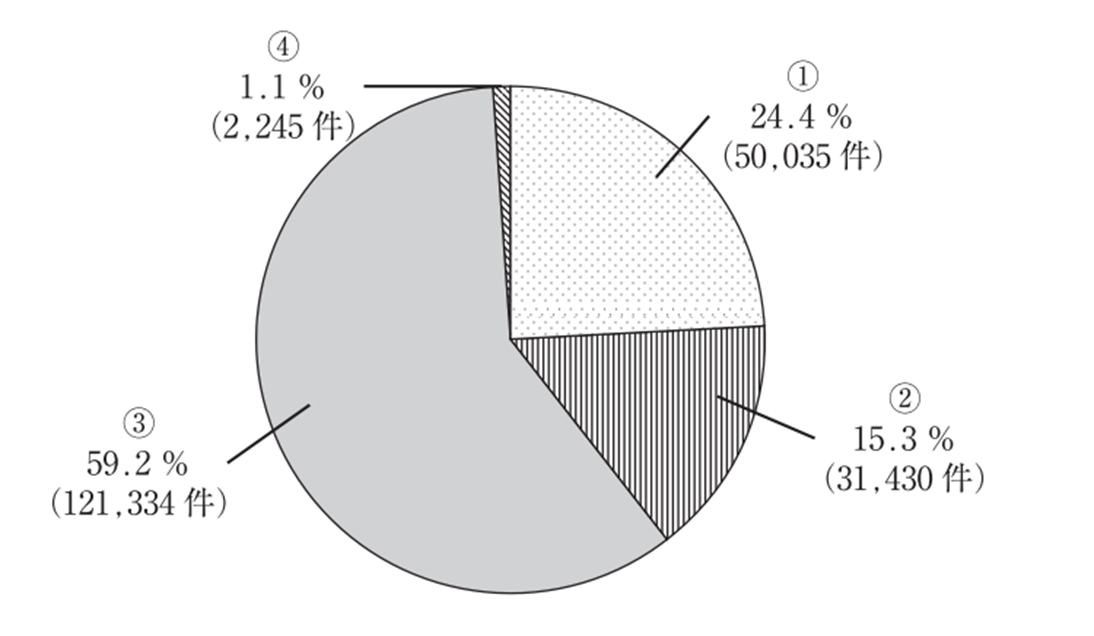

令和2年度(2020年度)の福祉行政報告例における児童相談所への児童虐待の内容別相談件数をグラフに示す。

心理的虐待はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

▶午後5

市町村が行う精神保健福祉業務で正しいのはどれか。

- 精神保健指定医の指定

- 退院後生活環境相談員の選任

- 福祉サービスの利用に関する相談

- 医療保護入院時の患者に対する権利の書面による告知

▶午後6

Aさん(75歳、男性)は妻と2人暮らし。妻が町の保健センターに来所し「夫の飲酒量が増え、泥酔して近隣の人と口論することが多く、私が毎日のように近隣へ謝罪に行っている。私は足が悪いので、重いお酒を買いに行くことがつらいが、お酒がないと夫が怒鳴るため毎日買いに行っている。どうしたらよいか」と保健師に相談した。

保健師が妻へ提案する内容で適切なのはどれか。

- 隣人との関係が悪化しないよう民生委員へ相談する。

- Aさんの飲酒によるトラブルへの対応をしない。

- 妻の要介護認定の申請をする。

- Aさんの適正飲酒量を学ぶ。

▶午後7

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉に定められている事前対応型行政はどれか。

- 感染症発生動向調査

- 市町村による予防計画の策定

- 1類感染症に対する特定感染症予防指針の策定

- 都道府県による感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針の策定

▶午後8

結核の接触者健康診断で潜在性結核感染症と診断され服薬を開始した人への説明で適切なのはどれか。

- 「BCG接種が必要です」

- 「同居家族はN95マスクの着用が必要です」

- 「服薬治療の支援として服薬確認をします」

- 「結核の発病を予防するための服薬は公費負担制度の対象となりません」

▶午後9

学校保健の組織活動で適切なのはどれか。

- 校長は学校保健計画を立案する。

- 学校医は学校保健活動を統括する。

- 保健主事は学校の衛生環境を統括する。

- 養護教諭は保健室経営計画を立案する。

▶午後10

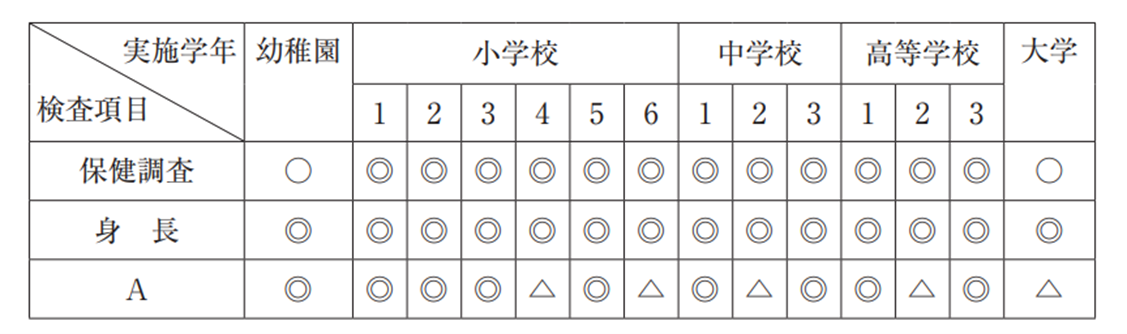

学校における定期健康診断の検査項目の一部および実施学年を表に示す。

Aの検査項目はどれか。

- 聴力

- 栄養状態

- 皮膚疾患

- 歯及び口腔の疾患及び異常

▶午後11

CBRNE災害に含まれるのはどれか。

- 山火事

- 列車事故

- 生物テロリズム

- トンネル崩落事故

▶午後12

人口10万人のA市では、子育てに関する相談が5年間で3倍に増加した。そこで、子育て支援の課題を把握するため、乳幼児健康診査の受診者を対象に調査を実施することにした。

調査の分析を業務委託する際に求められる公衆衛生看護管理はどれか。

- 情報管理

- 人事管理

- 地区管理

- 健康危機管理

▶午後13

行政機関が保有する情報の開示で正しいのはどれか。

- 家庭訪問の記録は開示対象外である。

- 開示請求する権利を有するのは成人である。

- 特定の個人を識別できる情報は開示請求を拒否できる。

- 行政機関が保有する情報の開示は地方公務員法で定められている。

▶午後14

保健師が行う事例管理で正しいのはどれか。

- 体操教室を開催する。

- 保健推進員を育成する。

- 難病患者の個別支援計画を立案する。

- 新任保健師の職場内研修〈OJT〉を行う。

▶午後15改題

日本の令和3年度(2021年度)の社会保障給付費で正しいのはどれか。

- 財源は公費負担が最も多い。

- 部門別社会保障給付費は医療が最も多い。

- 児童・家族関係の給付費の割合が最も高い。

- 社会保障給付費の総額は130兆円を超えている。

▶午後16

食品に係る事項と法令との組合せで正しいのはどれか。

- 食中毒の届出――食品衛生法

- 栄養成分の表示――食品安全基本法

- 特別用途食品の表示――食育基本法

- アレルゲンを含む食品であることの表示――環境基本法

▶午後17

病床機能報告制度による病床の機能区分の報告先で正しいのはどれか。

- 保健所長

- 市区町村長

- 厚生労働大臣

- 都道府県知事

▶午後18

19世紀のアメリカにおいて公衆衛生看護活動を始めた人物はどれか。

- ジョン・スノウ〈Snow,J.〉

- リリアン・ウォルド〈Wold,L.D.〉

- ウイリアム・ラスボーン〈Rathbone,W.〉

- チャールズ・ウィンスロー〈Winslow,C.E.A.〉

- エドウィン・チャドウィック〈Chadwick,E.〉

▶午後19

機能的ヘルスリテラシーはどれか。

- 健康診査の結果説明会で配布されたパンフレットの内容を理解する。

- インターネットに掲載された健康情報から正しい情報を選択する。

- 介護予防教室で習得した転倒予防の体操を近所の友人へ伝える。

- 受診時に自分の治療方針について医師と相談しながら決定する。

- 誤った健康情報を流している組織に修正を求める。

▶午後20

Aさん(男児、小学1年生)の学級担任と母親は、入学直後の授業参観の後に保健室に来室した。学級担任は、母親が「幼稚園のときにAには色覚異常があるかもしれないと言われて心配している」と話したことを養護教諭に報告した。

養護教諭が最初に行うのはどれか。

- 幼稚園にAさんの状況を確認する。

- 校長にAさんの色覚異常を報告する。

- 学級担任に板書時の留意点を説明する。

- 母親にAさんの眼科の学校医の受診を勧める。

- 母親に学校で色覚検査ができることを説明する。

▶午後21

乳児期の育児支援を検討するために、4か月児の保護者を対象にグループインタビューを実施し、育児に対する思いや取り組みについて聞いた。

結果から得られた事項で、プリシード・プロシードモデルの準備要因はどれか。

- 夫が半年間の育児休業を取得した。

- 離乳食の進め方についての情報を求めている。

- 夫婦間で意識的に「ありがとう」の言葉をかけている。

- 予防接種を通してかかりつけの小児科医を見つけた。

- ソーシャルネットワーキングサービス〈SNS〉で子育ての仲間を見つける。

▶午後22

Aちゃん(1歳2か月、女児)は、両親との3人家族で、祖父母は近隣に居住しているが関係が不良で支援はない。かかりつけの小児科医から「1か月前に予防接種で受診したときからAちゃんの体重が減少している。両親は離乳食の進め方が分からず母乳だけを与えている。両親の養育が心配なため支援をしてほしい」と地区担当保健師へ連絡があった。

両親に対する保健師の支援で優先度が高いのはどれか。

- 祖父母との同居を促す。

- 離乳食教室の参加を案内する。

- 地域の子育てサークルを紹介する。

- 離乳食の進め方のスケジュールを一緒に計画する。

- 両親と一緒にAちゃんの1週間ごとの体重増加の目標値を決める。

▶午後23

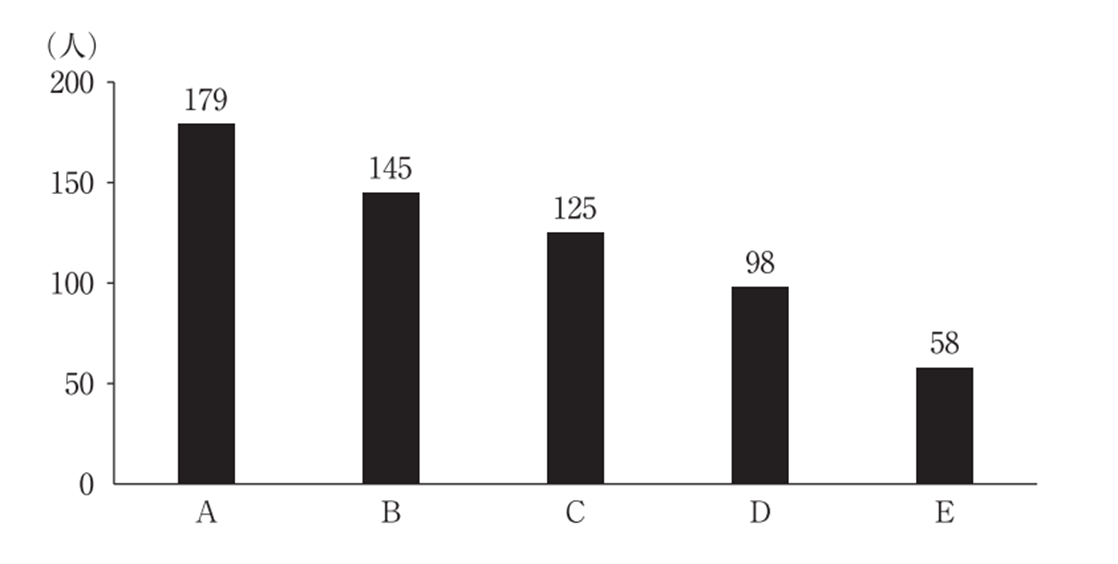

令和4年(2022年)の業務上疾病発症状況等調査における熱中症発生状況を業種別に報告数の多い順でグラフに示す。

建設業はどれか。

- A

- B

- C

- D

- E

▶午後24

市町村長による避難行動要支援者名簿の作成について定めている法律はどれか。

- 介護保険法

- 災害救助法

- 災害対策基本法

- 身体障害者福祉法

- 被災者生活再建支援法

▶午後25

レジオネラ症患者発生の届出を受けた保健所が感染の原因調査のために確認する内容で適切なのはどれか。

- 発症前の食事内容

- カラオケ店の利用歴

- 循環式浴槽の利用歴

- 室内でのペットの飼育

- レジオネラ症患者との接触歴

▶午後26

次の指標で相対危険はどれか。

- 死亡率

- 寄与危険

- 相対頻度

- 罹患率比

- 有病率(有病割合)

▶午後27

母集団の平均値を区間推定して算出される95%信頼区間で正しいのはどれか。

- 標準誤差を用いて算出される。

- 信頼区間は95%以外の信頼度では算出できない。

- 有意水準5%の仮説検定で有意かどうかとは関係がない。

- 区間推定に用いる標本数が大きいほど信頼区間の幅は広くなる。

- 1回の調査で母集団の平均値を含む確率が95%となる区間である。

▶午後28

1,000人分の定期健康診断データを用いて収縮期血圧と空腹時血糖の関連を評価する際に、両者の関係を示すグラフで適切なのはどれか。

- 散布図

- 箱ひげ図

- 棒グラフ

- 折れ線グラフ

- ヒストグラム

▶午後29

医療費適正化計画の説明で正しいのはどれか。

- 市町村が策定する。

- 根拠法令は医療法である。

- 計画は3年ごとに策定する。

- 健康の保持の推進に関する目標を設定している。

- 医療提供体制の確保に関する基本方針に即して策定する。

▶午後30

蚊が媒介する感染症はどれか。2つ選べ。

- 炭疽

- デング熱

- 日本脳炎

- ジフテリア

- パラチフス

▶午後31

地域ケアシステムの発展過程で形成期はどれか。2つ選べ。

- 社会資源の開発

- 地域のニーズ把握

- 関係者間の関係づくり

- 地域のリーダーの発掘

- 地域のデータの見える化

▶午後32

衛生管理者について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 月に1回は作業場等を巡視しなければならない。

- 事業所規模に関係なく選任が義務付けられている。

- 保健師は資格取得に際し試験科目の一部が免除される。

- 事業者から衛生に関する措置を行う権限を与えられている。

- 第一種衛生管理者は医療業の衛生管理者として活動できる。

▶午後33

直接法による年齢調整死亡率を算出する際に必要な情報はどれか。2つ選べ。

- 基準集団の死亡率

- 観察集団の年齢階級別人口

- 基準集団の年齢階級別人口

- 観察集団の年齢階級別死亡率

- 基準集団の年齢階級別死亡率

▶午後34

日本の人口に関する指標のうち、平成27年(2015年)から令和2年(2020年)まで増加傾向なのはどれか。2つ選べ。

- 総人口

- 老年化指数

- 従属人口指数

- 年少人口割合

- 生産年齢人口割合

▶午後35

精神障害者保健福祉手帳について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 等級は1~3級に区分される。

- 医療機関の窓口に交付申請する。

- 3年ごとに精神障害の状態の認定を受ける。

- 所持により自立支援医療(精神通院医療)の申請手続きが簡素化される。

- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に基づき交付される。

次の文を読み36~38の問いに答えよ。

Aさん(40歳、女性、会社員)。特定健康診査の結果は、身長156cm、体重72kg、BMI29.6、腹囲91cm、血圧140/90mmHg、空腹時血糖95mg/dL、HDLコレステロール38mg/dL、中性脂肪160mg/dL、喫煙歴はない。この結果から、特定保健指導の対象となり、保健師が初回面接をすることになった。

▶午後36

初回面接で最初にAさんにかける言葉で適切なのはどれか。

- 「あなたには生活習慣の改善が必要です」

- 「どんな目標を設定して来られましたか」

- 「これまでの生活を振り返ってみましょう」

- 「この結果をどのように受け止めていますか」

▶午後37

初回面接で、Aさんから「1か月に1kgの体重減少を目標に、食事と運動の改善に取り組んでみたい」という発言が聞かれ、間食を減らすこと、毎日8,000歩を歩くことを目標とした。 初回面接から2週後に電話連絡したところ、Aさんは「間食はしていないし、ご飯は小さなお茶碗に変えて1杯だけに減らしている。なかなか毎日8,000歩は歩けない。体重はあまり変わらない。こんな自分はだめだ」と話した。

Aさんが始めた行動の継続を支援する保健師の対応で最も適切なのはどれか。

- 「体重は増えていませんね」

- 「目標値を6,000歩に下げてみましょうか」

- 「運動もすることで病気の予防やストレスの解消にも有効です」

- 「ご自身で考えてご飯の量を減らすことができていてすばらしいです」

▶午後38

6か月後の最終評価面接では、体重66kg、腹囲85cmであり、Aさんは「何度もやめたくなったが、なんとか続けられた」と話した。 Aさんは、翌年の特定健康診査を受診し、身長156cm、体重67kg、BMI27.9、腹囲86cm、血圧135/85mmHg、空腹時血糖90mg/dL、HDLコレステロール45mg/dL、中性脂肪142mg/dLという結果であった。

このときのAさんに行う保健指導はどれか。

- 情報提供

- 動機づけ支援

- 積極的支援

- 医療機関への受診勧奨

次の文を読み39~41の問いに答えよ。

A市の保健師は、4か月児健康診査未受診者の家庭訪問を行った。母親のBさん(40歳)は「近隣に2人で住む私の両親の介護があり、子どもの健診に行けなかった。父は要介護4、母は要支援2で、育児と介護で忙しい」と話した。保健師は、Bさんと同様の人が他にもいるかもしれないと考え、育児と介護の両方をしている人の実態把握のために、アンケート調査を行うこととした。

▶午後39

実態把握のための調査対象者で優先度が高いのはどれか。

- 乳幼児健康診査の対象児の保護者

- 家族介護者の会の参加者

- 育児サークルの参加者

- 民生・児童委員

▶午後40

アンケート調査の結果、育児と介護の両方をしている人は、同じ立場の人とつながる機会がないため孤立感を感じており、同じ立場の人と交流し育児と介護の両方を行うつらさや両立の工夫点を共有する場を望んでいること、外出しづらい人が多いことが分かった。保健師は育児と介護の両方をしている人の集いの場づくりを行うことにした。

この集いの場づくりで最も適切なのはどれか。

- 休日の開催

- 駐車場の確保

- オンラインでの開催

- 保育と介護のスタッフの確保

▶午後41

発足した育児と介護の両方をしている人の集いの場は、月に1回の開催で、毎回、約20人が参加している。発足から5年が経ち、メンバーは、保健師が主催するグループから自分達で運営するグループへ発展させるかどうかの検討を始めた。

このグループの発展段階における保健師の役割で適切なのはどれか。

- 環境整備

- 自己決定の支援

- 目的達成への支援

- 信頼関係構築への支援

次の文を読み42~44の問いに答えよ。

Aさん(60歳、男性、自営業)は1人暮らし。つまずいたり転んだりすることが多くなり、精密検査のため入院したところ、筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉と確定診断された。近隣に住む弟(57歳)と一緒に運送業を営んでいたが、運転ができなくなり仕事を辞めた。弟が保健所に医療費助成申請の手続きのために来所し、保健師が面接したところ「兄は自宅で度々転んでいます。この先どのような生活になるのか不安です」と話した。保健師は今後の支援体制を検討していくために、入院している医療機関でAさんと面接し「最期まで住み慣れた自宅で誰にも気を遣わず生活したい」という意向を確認し、主治医とも病状について共有した。

▶午後42

Aさんが退院した日に、保健師は自宅を訪問した。保健師はAさんの支援体制を検討するために国際生活機能分類〈ICF〉を用いてアセスメントを行うこととした。

訪問時に追加してアセスメントする項目で優先度が高いのはどれか。

- 活動

- 参加

- 環境因子

- 個人因子

- 心身機能・身体構造

▶午後43

退院半年後、病状が進行したため要介護認定申請をしたところ要介護2であった。Aさんが弟以外から介護を受けることを拒否したため、介護保険サービスは福祉用具の利用のみとなった。弟は運送業を続けながら、Aさんの入浴介助や排泄後の後始末などを行っている。保健師が弟へ状況確認のために電話をすると「兄には心配をかけたくないので言えないのですが、毎日、介護と仕事で身体がつらくなってきました」と話した。

保健師の弟への対応で最も適切なのはどれか。

- 介護が負担に感じていると介護支援専門員へ伝えることを助言する。

- 筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉患者家族会の情報提供をする。

- 利用できる介護保険サービスの情報提供をする。

- 入浴介助の手技を確認する。

▶午後44

Aさんが誤嚥性肺炎で入院したことを機に今後の治療方針について検討を行った。Aさんは人工呼吸器の装着と胃瘻造設をしないという意思表示をした。数日後、Aさんの弟が保健所に来所した。「兄は人工呼吸器や胃瘻についてまだ迷っているようです。兄には長生きをしてほしいので病状が進行したら人工呼吸器をつけてほしい」と保健師に相談した。

このときに保健師が弟へ伝える内容で適切なのはどれか。

- 「皆で継続して話し合っていきましょう」

- 「Aさんの死去後の生活を考えてみませんか」

- 「Aさんが初めに表明した意思を尊重しましょう」

- 「人工呼吸器を装着するとずっと付き添いが必要です」

次の文を読み45~47の問いに答えよ。

A社は、従業員1,200名のIT企業である。社内に数か所ある喫煙室について「喫煙室付近が、たばこ臭くとても不快である」と複数の社員から保健師に訴えがあった。保健師が喫煙室を巡視すると喫煙室周辺にたばこ臭が認められた。

▶午後45

受動喫煙を防止するために保健師が最初に行う対応で優先度が高いのはどれか。

- 各部署の喫煙率について調査する。

- 喫煙室の利用上の注意点を喫煙室内に貼付する。

- 喫煙室周辺のたばこ臭について衛生委員会へ報告する。

- 社員に対し受動喫煙の現状についてのアンケート調査を実施する。

▶午後46

その後A社では、健康増進法および労働安全衛生法に基づく職場における受動喫煙防止のためのガイドラインを踏まえ建物内禁煙を決め、さらに受動喫煙対策について見直しを検討することとなった。

本ガイドラインに基づく取り組みで適切なのはどれか。

- 産業医が受動喫煙防止対策推進計画を策定する。

- A社を敷地内禁煙にするための助成金を申請する。

- 労働組合を中心に受動喫煙対策について検討する。

- 労働者の募集の際は就業場所の受動喫煙防止対策について明示する。

▶午後47

A社では、社内の受動喫煙対策の強化に加え喫煙者に対し禁煙指導を行うことを決めた。これを受け保健師は健康診断の問診票からA社の喫煙者の禁煙に対する意向を分析した。その結果、変化ステージ理論の無関心期にある者が多いことが分かった。

無関心期への対応で適切なのはどれか。

- 禁煙外来を紹介する。

- 禁煙の重要性について説明する。

- 職場の上司から禁煙を促してもらう。

- 禁煙までのスケジュールを立ててもらう。

次の文を読み48~50の問いに答えよ。

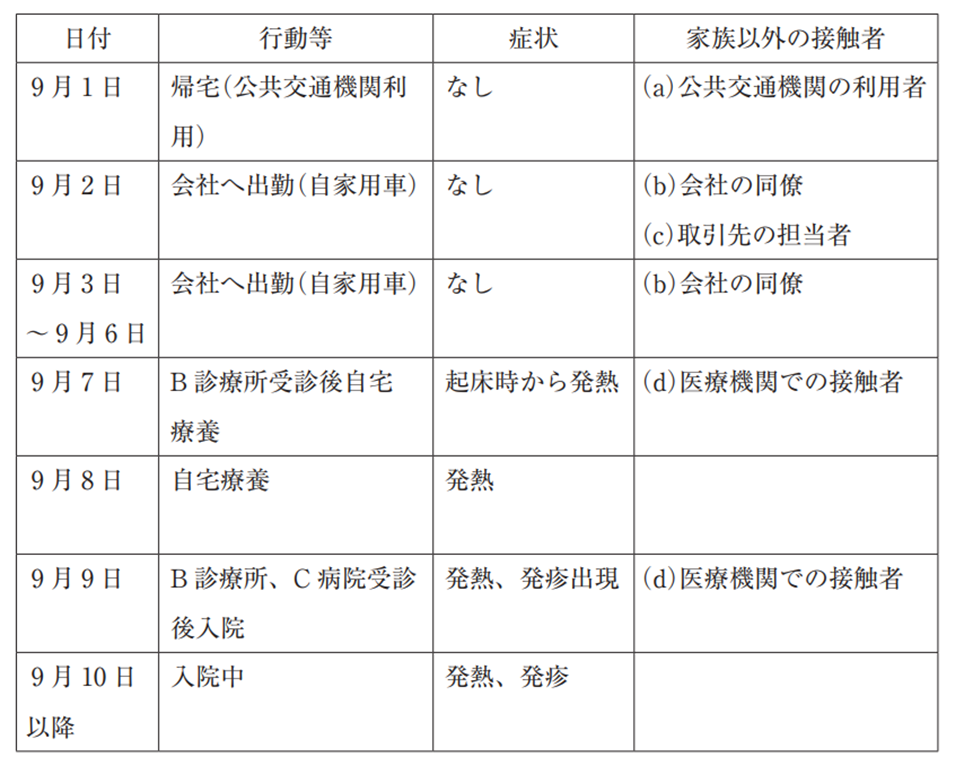

Aさん(42歳、男性)は2週間の海外旅行から9月1日に帰国した。滞在地では麻しんが流行していたが、帰国時のAさんには特に症状がなく、翌日から5日間、会社へ出勤した。帰国6日後に、起床時から発熱がみられたため近くのB診療所を受診し、解熱薬等の処方を受けた。その2日後に全身の発疹が出現したので再度B診療所を受診したところ、麻しんが疑われたためC病院に紹介され入院となった。C病院の医師は入院時点までのAさんの症状および経過から、感染症の予防及び感染症の患者に対る医療に関する法律〈感染症法〉に基づき麻しんの発生届を管轄保健所へ提出した。

▶午後48

このときの保健所の対応で適切なのはどれか。

- 麻しん患者の発生を直ちに公表する。

- Aさんに麻しんウイルスのPCR検査を行う。

- AさんのC病院への入院について入院勧告手続きを行う。

- Aさんの滞在国に同時期に滞在した無症状の帰国者に外出自粛を指示する。

- Aさんの同居者には過去の罹患歴・接種歴に関わらず麻しん含有ワクチンの緊急接種を勧奨する。

▶午後49

保健所による積極的疫学調査が行われた。Aさんの帰国後の接触者を表に示す。

麻しん発症リスクが高い濃厚接触者の範囲はどれか。

- (a)(b)(c)(d)

- (b)(c)(d)

- (b)(d)

- (d)

▶午後50

Aさんの同居家族を含む接触者中3名が二次感染により麻しんを発症したが、3名とも麻しんワクチンの未接種者であった。今回の事例を受け、管轄保健所の保健師は、今後、麻しん患者が発生した場合の拡大防止の取り組みの一環として麻しん定期予防接種の接種率向上のため、未就学児の保護者を対象とする講演会等に積極的に出向き、予防接種の重要性について説明を行う時間を設けてもらうようにした。ある会場での講演会終了後に、参加者である一人の母親から「かかりつけの医師から勧められているが、自分は子どもに予防接種を受けさせるつもりはない」と申し出があった。

この母親への保健師の対応で適切なのはどれか。

- 「受けさせたくない方に余計なお話をお聞かせしてしまい失礼しました」と伝える。

- 「予防接種についてもう一度説明させていただいてもよいですか」と尋ねる。

- 「予防接種を受けさせたくない理由を教えていただけますか」と尋ねる。

- 「法律で定められているので接種の義務があります」と伝える。

次の文を読み51~53の問いに答えよ。

A市は臨海部に工業地帯を有し、市民の多くが大小の工場に勤務している。県内他市に比べて、生活習慣病のリスクを高める飲酒量の者、喫煙者、肥満者の割合が高いこと、魚類摂取量や塩分摂取量が多いこと、定期健康診断の受診率が低いことが把握されている。また、大腸癌の罹患率が高い一方で、検診受診率が低いことが課題となっている。A市は大腸癌について、検診受診率向上の対策とともに、予防対策も検討することにした。

▶午後51

A市住民の大腸癌のリスク因子で可能性が高いのはどれか。2つ選べ。

- 振動

- 肥満

- 多量飲酒

- 塩分の過剰摂取

- 魚類摂取の過多

▶午後52

この年、A市の大腸がん検診を受診した者は5,001人、そのうち精密検査が必要な者は500人であった。その後、精密検査で大腸癌と診断された者は10人であった。検診では異常がなかった4,501人のうち、大腸癌が発見された者が1人いた。

陽性反応的中度は何%か。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第2位を四捨五入すること。

解答:①.②%

▶午後53

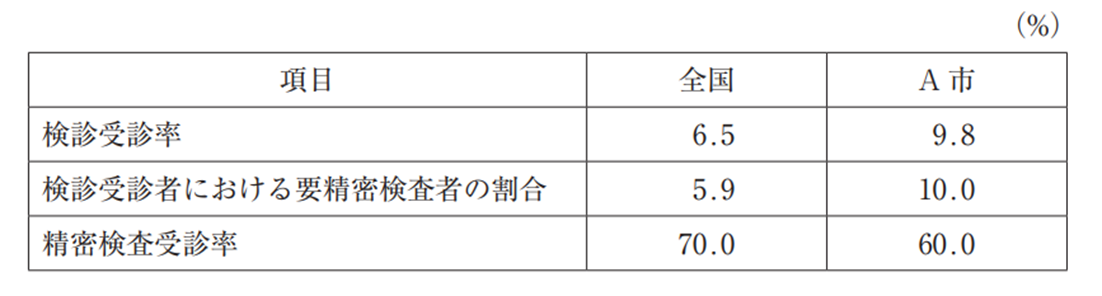

同じ年に市区町村が実施した大腸がん検診受診者における検診と精密検査の受診状況について全国とA市の実際の値を表に示す。

A市の大腸がん予防対策で優先度が高いのはどれか。

- 検診の敏感度を上げる。

- 禁煙指導教室を開催する。

- 40歳代に検診の受診を勧奨する。

- 要精密検査者に精密検査の受診を勧奨する。

次の文を読み54、55の問いに答えよ。

Aちゃん(2か月、女児)は18トリソミーと診断を受け大学病院に入院している。体調が安定してきたため、B町の自宅で療養を行う予定である。Aちゃんの両親は入院している大学病院の看護師から経管栄養と吸引の手技を教わり、在宅療養の準備にとりかかっている。

▶午後54

Aちゃんの円滑な在宅への移行を目的に、大学病院において関係職種による退院前カンファレンスが開催されることとなった。大学病院からは主治医と看護師、病院のソーシャルワーカー、病院外からは訪問看護師、保健所保健師、B町保健師が出席する予定である。

その他の参加者で優先度が高いのはどれか。

- 相談支援専門員

- 保育所の保育士

- 民生・児童委員

- 大学病院の公認心理師

▶午後55

退院後、Aちゃんは訪問看護を週3回利用し、大学病院には月1回、自家用車で1時間半をかけて通院している。退院後6か月、B町で感染症が流行し訪問看護ステーションの勤務可能な看護師が少なくなり、Aちゃんの訪問看護は一時的に回数が減少した。B町周辺には小児を受け入れる訪問看護ステーションがない。B町やB町以外の地域から「障害児が安心して在宅療養ができる支援体制を構築してほしい」という要望が、C県に寄せられ地域課題となっている。県の医療政策および障害福祉を担当する関係機関が医療計画の見直しに向けて検討することになった。

検討する内容で優先度が高いのはどれか。

- 育児ボランティアの養成

- 保育所における看護師の充実

- 小児救命救急センターの新たな開設

- 小児の訪問看護を行う看護師の育成

資料 厚生労働省「第111回保健師国家試験、第108回助産師国家試験、第114回看護師国家試験の問題および正答について」