第108回看護師国家試験 午前必修問題

平成31年2月17日(日)に実施された第108回看護師国家試験について、午前問題のうち必修問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第108回看護師国家試験

|

|

厚生の指標増刊

国民衛生の動向 2025/2026

発売日:2025.8.26

定価:3,740円(税込)

416頁・B5判

雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。

|

ネット書店

電子書籍

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

午前 必修問題

▶午前1

疾病や障害に対する二次予防はどれか。

- 早期治療

- 予防接種

- 生活習慣の改善

- リハビリテーション

① 早期治療

疾病の予防対策には、生活習慣の改善や予防接種等により発症そのものを予防する一次予防、検診等により発症の早期発見・早期治療により重症化を予防する二次予防、リハビリテーション等により疾病の進行後の社会復帰を図る三次予防がある。②と③は一次予防、④は三次予防である。

*第3編1章 1.1〕生活習慣病の概念 p81

▶午前2改題

日本における令和5年(2023年)の部位別にみた悪性新生物〈腫瘍〉の死亡数で、男性で最も多い部位はどれか。

- 胃

- 肝及び肝内胆管

- 気管、気管支及び肺

- 結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸

③ 気管、気管支及び肺

令和5年(2023年)の悪性新生物〈腫瘍〉による死亡数は38.2万(男性22.1万人・女性16.1万人)で、昭和56年以降、一貫して死因の第1位である。部位別に死亡数をみると、男性では気管、気管支及び肺が、女性では大腸(結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸)が最も多い。

*第2編2章 3.3〕死因―悪性新生物〈腫瘍〉 p58~59

▶午前3

セリエ, H.が提唱した理論はどれか。

- 危機モデル

- ケアリング

- セルフケア

- ストレス反応

④ ストレス反応

セリエは、精神的緊張(ストレッサー)を受けたときに生体に起きる一定の反応(ストレス反応)を提唱した。

▶午前4

介護保険制度における保険者はどれか。

- 市町村及び特別区

- 都道府県

- 保健所

- 国

① 市町村及び特別区

介護保険制度の保険者(実施主体)は、国民に最も身近な行政単位である市町村(特別区含む)とされている。

*第5編1章 1.介護保険制度の概要 p223

▶午前6

業務に従事する看護師は、( )年ごとに保健師助産師看護師法に定める届出をしなければならない。

( )に入る数字はどれか。

- 1

- 2

- 3

- 4

② 2

保健師助産師看護師法に基づき、業務に従事する看護師は、2年ごとに就業地の都道府県知事に氏名や住所などを届け出なければならない。

*第4編1章 4.4〕看護職員等 p196~200

▶午前7

胎児循環で酸素を最も多く含む血液が流れているのはどれか。

- 肺動脈

- 肺静脈

- 臍動脈

- 臍静脈

④ 臍静脈

胎児の血液は、臍帯内の2本の臍動脈により胎盤に入り、1本の臍静脈を通って胎児へと運ばれる。胎盤は肺の役割を果たし、胎盤から胎児へ運ばれる臍静脈内の血液には酸素が多く含まれている。

▶午前8

母乳中に含まれている免疫グロブリンで最も多いのはどれか。

- IgA

- IgE

- IgG

- IgM

① IgA

母乳には免疫グロブリンのうちIgAが豊富に含まれ、特に初乳に多い。なお、③IgGは胎児期に胎盤を通じて母胎から受け取る。

▶午前9

思春期にある人が親密な関係を求める対象はどれか。

- 教師

- 祖父母

- 友人

- 両親

③ 友人

思春期には、依存と独立のアンビバレント〈両価的〉な感情を持ちながらも、自我同一性(アイデンティティ)の確立の過程で、親からの心理的離乳、年長者の価値観への拒絶、同世代の仲間との価値観の共有がみられる(第2反抗期)。

▶午前10改題

令和5年(2023年)の国民健康・栄養調査の結果で、該当年代の男性における肥満者(BMI≧25.0)の割合が最も高い年代はどれか。

- 20~29歳

- 40~49歳

- 60~69歳

- 70歳以上

③ 60~69歳

令和5年(2023年)の男性の肥満者(BMI≧25.0)の割合は、60歳代(35.0%)が最も多く、次いで50歳代(34.8%)、40歳代(34.3%)となっている。

*第3編1章 1.2〕(4)肥満とやせ p83

▶午前11

平成18年(2006年)の介護保険法改正で、地域住民の保健医療の向上および福祉の増進を支援することを目的として市町村に設置されたのはどれか。

- 保健所

- 市町村保健センター

- 地域包括支援センター

- 訪問看護ステーション

③ 地域包括支援センター

介護保険法に定められる地域包括支援センターは、住民の健康の保持と生活の安定のために必要な援助を行うもので、市町村に設置される。

*第5編1章 7.地域包括ケアシステム p230

▶午前12

胆汁の作用はどれか。

- 殺菌

- 脂肪の乳化

- 蛋白質の分解

- 炭水化物の分解

② 脂肪の乳化

肝臓で作られる胆汁は、胆嚢で濃縮・貯留され、十二指腸に分泌されて脂肪を乳化することで、膵臓内のリパーゼ(脂肪分解酵素)の働きを助ける。

▶午前13

チアノーゼで増加しているのはどれか。

- 血中酸素分圧

- 還元ヘモグロビン

- 酸化ヘモグロビン

- 血中二酸化炭素分圧

② 還元ヘモグロビン

チアノーゼは、血中の酸素不足により皮膚や粘膜が青紫色に変色することをいい、毛細血管中の血中還元ヘモグロビンが5g/dL以上に増加した際に出現する。

▶午前14

鮮紅色の下血が見られた時の出血部位で正しいのはどれか。

- 胃

- 食道

- 直腸

- 十二指腸

③ 直腸

下血は肛門から血液成分が排泄されることで、出血している臓器により血液の色や粘度が変わる。肛門に近い直腸等では鮮紅色で、肛門から遠い胃や食道、十二指腸から出血した下血では、血液中の鉄分が酸化した黒色便(タール便)となる。

▶午前15

感染症の潜伏期間で最も長いのはどれか。

- インフルエンザ

- 結核

- ノロウイルス性胃腸炎

- 流行性耳下腺炎

② 結核

結核は感染症上の2類感染症で、空気感染を起こし、咳、痰、呼吸困難などの症状を呈する。結核菌に感染した場合、長期にわたり体内に潜伏したのち再び活動を開始し、発症することがある。

*第3編3章 3.2〕結核 p129~132

▶午前16

骨髄抑制が出現するのはどれか。

- 麻薬

- 利尿薬

- 抗癌薬

- 強心薬

③ 抗癌薬

骨髄抑制は、がん治療において抗癌薬などの薬物療法や放射線治療により、骨髄の造血機能が低下した状態をいい、白血球の減少では感染症、赤血球の減少では貧血、血小板の減少では出血などのリスクが高まる。

▶午前17

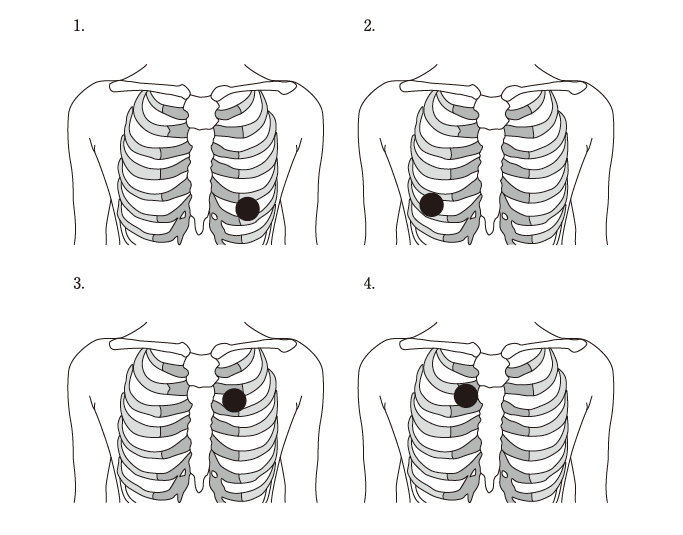

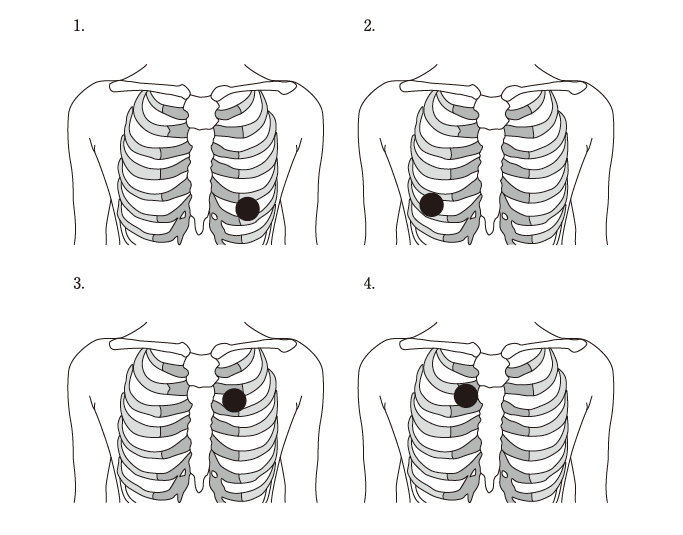

心音の聴取でⅠ音がⅡ音より大きく聴取されるのはどれか。

ただし、●は聴取部位を示す。

①

心音は胸壁の上から聴取する心臓の収縮・拡張音であり、低く長いⅠ音と高く短いⅡ音が聴取される。①の第5肋間左鎖骨中線上心尖部では、僧帽弁(左心房と左心室の間にある弁)が発するⅠ音を聴取しやすい。なお、第2肋間胸骨左縁(③)では肺動脈弁、第2肋間胸骨右縁(④)では大動脈弁が発するⅡ音が聴取しやすい。

▶午前18

成人において胃食道逆流を防ぐために食後30分から1時間程度とるとよい体位はどれか。

- 左側臥位

- 半側臥位

- 仰臥位

- 坐位

④ 坐位

胃食道逆流は胃酸が食道へ逆流することをいい、加齢等による下部食道括約筋の弛緩によって生じる。食後に起こりやすく、食後は上半身を起こした坐位や半坐位(ファウラー位)をとることが望ましい。

▶午前19

動作を安定させるために行うのはどれか。

- 重心位置を低くする。

- 足を閉じた姿勢にする。

- 底が滑らかな素材の靴を履く。

- 重心線を支持基底面の中心より遠くする。

① 重心位置を低くする。

体重等を支える床面積を支持基底面といい、例えば両足を閉じた状態から広げると支持基底面は広くなる。重心を低くして支持基底面に近づけるほど動作は安定する。

×② 足を閉じた姿勢にする。

足を開いて支持基底面を広げるほど動作は安定する。

×③ 底が滑らかな素材の靴を履く。

底が滑らかな素材の靴を履くと、床との摩擦が低下するため、動作は不安定となる。

×④ 重心線を支持基底面の中心より遠くする。

重心線を支持基底面の中心に近づけるほど、バランスが取れて動作が安定する。

▶午前20

一般的な病室における冬季の湿度で適切なのはどれか。

- 約10%

- 約30%

- 約50%

- 約70%

③ 約50%

一般的な病室における湿度として、夏季は50~60%、冬季は40~50%が適切とされる。

▶午前21

黄色のバイオハザードマークが表示された感染性廃棄物の廃棄容器に入れるのはどれか。

- 病理廃棄物

- 使用済み手袋

- 使用済み注射針

- 血液が付着したガーゼ

③ 使用済み注射針

感染性廃棄物を収納した容器にはバイオハザードマークを付けることが推奨され、性状に応じてマークの色を、液状又は泥状のもの(血液等)は赤色、固形状のもの(血液等が付着したガーゼ等)は橙色、鋭利なもの(注射針等)は黄色と分けることが望ましい。

*第9編4章 4.2〕感染性廃棄物 p343

▶午前22

成人の採血検査で最も用いられるのはどれか。

- 外頸静脈

- 大腿静脈

- 大伏在静脈

- 肘正中皮静脈

④ 肘正中皮静脈

成人の採血においては前腕の静脈が多く用いられ、橈側皮静脈、肘正中皮静脈、尺側皮静脈などが選択される。

▶午前23

感染を伴わない創傷の治癒を促進させる方法で適切なのはどれか。

- 乾燥

- 消毒

- 洗浄

- ガーゼ保護

③ 洗浄

感染を伴わない創傷の治療において、現在は湿潤療法が基本で、消毒液ではなく水で洗浄し、乾燥しないように創傷被覆材(ドレッシング材)で保護する。なお、ガーゼは乾燥を促進するため用いない。

▶午前24

臓器の移植に関する法律における脳死の判定基準で正しいのはどれか。

- 瞳孔径は左右とも3mm以上

- 脳波上徐波の出現

- 微弱な自発呼吸

- 脳幹反射の消失

- 浅昏睡

④ 脳幹反射の消失

脳死は脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止した状態をいい、「深い昏睡」「瞳孔の散大と固定」「脳幹反射の消失」「平坦な脳波」「自発呼吸の停止」の5項目を行い、6時間以上経過した後の同じ一連の検査(2回目)により判定され、脳死下の臓器移植が可能となる(6歳未満の小児は脳死判定を24時間空けて行う)。

*第3編4章 6.臓器移植・組織移植 p162~163

▶午前25

副腎皮質ステロイドの作用はどれか。

- 体重の減少

- 血糖の低下

- 血圧の低下

- 免疫の促進

- 炎症の抑制

⑤ 炎症の抑制

副腎皮質ステロイドは、副腎から作られる副腎皮質ホルモンから生成された薬で、炎症の抑制や免疫の抑制など幅広い疾患で用いられているが、高血糖や高血圧、易感染性、骨粗鬆症、食欲増進による体重増加、満月様顔貌〈ムーンフェイス〉など副作用が多く、注意を要する。

資料 厚生労働省「第105回保健師国家試験、第102回助産師国家試験、第108回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第108回看護師国家試験

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 保健師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 助産師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 医師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 薬剤師国家試験に出る国民衛生の動向