国民衛生の動向でみる看護師国家試験の法律問題まとめ

「国民衛生の動向」は、医療や公衆衛生、福祉など厚生行政の全体像を1冊に集約し、法律や制度の概要、歴史、改正内容などを網羅しています。

看護師国家試験では、保健、福祉、衛生、社会保障など、幅広い法律・制度の知識が毎年問われています。専門的な内容も多く、受験者の苦手とする分野でもありますが、覚えれば必ず解答できる部分でもあり、重要な得点源になります。

このページでは、看護師試験に頻出する法律ごとに、「国民衛生の動向」の記述を基に要点を簡潔にまとめ、113回(2024年)から104回(2015年)までの10年分の試験の中から対応する法律問題をピックアップしています。

出題傾向を把握し、より詳細な制度内容や関連規定、歴史的背景や改正点などを「国民衛生の動向」内で確認し、法律に対する理解を深めていただければ幸いです。

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

法律別問題目次

第1編:衛生行政活動

- 地域保健法

- 災害対策基本法

第3編:保健対策・疾病対策

- 健康増進法

- 母子保健法

- 母体保護法

- 障害者総合支援法

- 精神保健福祉法

- 発達障害者支援法

- 自殺対策基本法

- がん対策基本法

- 難病法

- 臓器移植法

第4編:医療提供体制・医療保険制度

- 医療法

- 保健師助産師看護師法

- 看護師等の人材確保の促進に関する法律

- 医療保険各法

第5編:社会保険・社会福祉

- 国民年金法等

- 生活保護法

- 社会福祉法

- 児童福祉法

- 児童虐待防止法

- DV防止法

- 男女雇用機会均等法

- 労働基準法

- 育児・介護休業法

- 老人福祉法

- 高齢者虐待防止法

- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

第6編:薬事

- 医薬品医療機器等法

- 麻薬及び向精神薬取締法

第7編~10編:食品・労働・環境・学校

- 食品衛生法・食品安全基本法

- 労働基準法

- 労働安全衛生法

- 労働者災害補償保険法

- 雇用保険法

- 環境基本法

- 学校保健安全法

地域保健法

第1編2章 2.衛生行政の組織 p22~24

保健所

地域保健法に基づき設置されているのはどれか。

- 診療所

- 保健所

- 地域包括支援センター

- 訪問看護ステーション

保健所の設置主体で正しいのはどれか。

- 国

- 都道府県

- 社会福祉法人

- 独立行政法人

市町村保健センター

地域保健法に規定されている市町村保健センターの業務はどれか。

- 病気の治療

- 住民の健康診査

- 看護師免許申請の受理

- 専門的で広域的な健康課題への対応

災害対策基本法

第5編2章 6.2〕災害時の支援体制 p247

主な規定

災害対策基本法は災害対策の最も基本となる法律で、以下のような防災体制の整備が規定されている。

- 地域防災計画(都道府県・市町村)の作成

- 物資の備蓄

- 防災訓練義務

災害対策基本法に定められている内容で正しいのはどれか。

- 物資の備蓄

- 避難所の設置

- 災害障害見舞金の支給

- 救護班による医療の提供

健康増進法

第3編1章 2.1〕(5)健康増進法 p87~88

主な規定

- 国民健康・栄養調査

- 保健指導等

- 特定給食施設

- 受動喫煙防止

健康増進法に基づき実施されるのはどれか。

- 受療行動調査

- 特定保健指導

- アレルギー疾患対策

- 受動喫煙の防止対策

母子保健法

第3編2章 1.1〕母子保健法に基づく施策 p96~99

主な規定

母子保健法では以下の事項などを規定している。

- 妊産婦・乳幼児の健康診査

- 市町村への妊娠の届出

- 母子健康手帳の交付

- 未熟児に対する養育医療の給付

- 母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター)の設置

養育医療が定められている法律はどれか。

- 児童福祉法

- 母子保健法

- 発達障害者支援法

- 児童虐待の防止等に関する法律

母子保健法に基づく届出はどれか。

- 婚姻届

- 死産届

- 死亡届

- 出生届

- 妊娠届

乳幼児健康診査を規定しているのはどれか。

- 母子保健法

- 児童福祉法

- 次世代育成支援対策推進法

- 児童虐待の防止等に関する法律

産科外来を初めて受診した妊婦。夫婦ともに外国籍で、日本の在留資格を取得している。

この妊婦への説明で正しいのはどれか。

- 「母子健康手帳は有料で入手できます」

- 「妊婦健康診査は公費の助成を受けられます」

- 「出生届は外務省に提出します」

- 「生まれた子どもは出生時に日本国籍を取得できます」

母子保健法に規定されているのはどれか。

- 母子健康包括支援センター

- 乳児家庭全戸訪問事業

- 助産施設

- 特定妊婦

母体保護法

第3編2章 1.8〕(4)家族計画 p103

主な規定

母体保護法は、母性の生命健康を保護することを目的に以下の事項を規定している。

- 不妊手術

- 人工妊娠中絶

- 受胎調節の実地指導

母体保護法で規定されているのはどれか。

- 育児時間

- 生理休暇

- 受胎調節の実地指導

- 育児中の深夜業の制限

人工妊娠中絶

母体保護法に定める人工妊娠中絶とは、胎児が母体外で生命を保続することのできない時期(通常妊娠満22週未満)に、人工的に母体外に排出することをいい、以下の者の実施が可能であるとしている。

- 妊娠の継続または分娩が妊婦の身体的または経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのある者

- 暴行もしくは脅迫によってまたは抵抗もしくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠した者

母体保護法で規定されているのはどれか。

- 産後の休業

- 妊娠中の女性の危険有害業務の就業制限

- 妊娠したことを理由とした不利益な取扱いの禁止

- 経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのある場合の人工妊娠中絶

日本の人工妊娠中絶で正しいのはどれか。

- 配偶者の同意が必須である。

- 妊娠10週以降は死産の届出が必要である。

- 実施が可能なのは妊娠22週未満の場合である。

- 実施率は母の年齢が20~24歳よりも20歳未満の方が高い。

出生前診断について正しいのはどれか。

- 遺伝相談は勧めない。

- 胎児異常を理由に人工妊娠中絶はできない。

- 治療不可能な疾患に関する診断結果は伝えない。

- 胎児の超音波検査は出生前診断の方法に含まれない。

障害者総合支援法

第3編2章 3.障害児・者施策 p107~111

地域移行支援

Aさん(57歳、女性)は1人暮らし。統合失調症で精神科病院への入退院を繰り返しており、今回は入院してから1年が経過している。日常生活動作〈ADL〉はほぼ自立し、服薬の自己管理ができるようになってきた。

Aさんが退院に向けて利用するサービスとして適切なのはどれか。

- 療養介護

- 施設入所支援

- 地域移行支援

- 自立訓練としての機能訓練

就労移行支援

- 障害者総合支援法では就労移行支援事業が設けられ、就労を希望し、一般雇用が可能な障害者に対して、一定期間就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練を行っている。

- 一般雇用が困難である者には、雇用契約に基づく就労継続支援A型、雇用契約に基づかない就労継続支援B型による支援が行われている。

一般の事業所や企業に就労を希望する精神障害者に対して行う支援で、24か月間を原則として就職に必要な訓練や求職活動を行うのはどれか。

- 就労移行支援

- 自立生活援助

- ピアサポート

- 就労継続支援A型

Aさん(40歳、男性)は、5年前に勤めていた会社が倒産し再就職ができず、うつ病になった。その後、治療を受けて回復してきたため、一般企業への再就職を希望している。

Aさんが就労を目指して利用できる社会資源はどれか。

- 就労移行支援

- 就労継続支援A型

- 就労継続支援B型

- 自立訓練〈生活訓練〉

共同生活援助〈グループホーム〉

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に基づいて、障害者が利用できるサービスはどれか。

- 育成医療

- 居宅療養管理指導

- 共同生活援助〈グループホーム〉

- 介護予防通所リハビリテーション

自立支援医療

- 障害者総合支援法に基づく自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度である。

- 身体障害者には更生医療、身体障害児には育成医療、精神障害者には精神通院医療がなされている。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に基づき、精神障害者に適用されるのはどれか。

- 障害基礎年金

- 一定割合の雇用義務

- 精神障害者保健福祉手帳

- 自立支援医療〈精神通院医療〉

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)

第3編2章 4.精神保健 p111~118

精神保健指定医

精神保健指定医を指定するのはどれか。

- 保健所長

- 都道府県知事

- 厚生労働大臣

- 精神保健福祉センター長

精神保健指定医について正しいのはどれか。

- 医療法で規定されている。

- 都道府県知事が指定する。

- 障害年金の支給判定を行う。

- 精神科病院入院患者の行動制限にかかわる医学的判定を行う。

精神障害者の入院形態

- 任意入院は精神障害者自身の同意に基づく入院制度である。

- 任意入院が行われる状態にない者については、その家族等の同意がある場合に、精神保健指定医1名の診察を要件に医療保護入院が行える。また、急速を要し、家族等の同意が得られない場合には、72時間以内の応急入院を行うことができる。

- 2人以上の指定医の診察を要件に、入院させなければ自傷他害のおそれがある精神障害者については措置入院を行うことができる。また、急速な入院の必要性があることを条件に、指定医の診察は1名で足りるが72時間以内の緊急措置入院を行うことができる。

Aさん(43歳、男性)は統合失調症で通院していたが、服薬中断によって幻覚妄想状態が続いていた。ある日、Aさんの父親に対する被害妄想が強くなり、父親へ殴りかかろうとしたところを母親に制止された。その後、Aさんは母親に促されて精神科病院を受診し「薬は飲みたくないけど、父親が嫌がらせをするので、すぐに入院して家から離れたい」と訴えた。母親も入院治療を強く希望している。

Aさんの入院形態はどれか。

- 応急入院

- 措置入院

- 任意入院

- 医療保護入院

- 緊急措置入院

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に規定された入院形態で、精神保健指定医2名以上により、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると診察の結果が一致した場合に適用されるのはどれか。

- 応急入院

- 措置入院

- 任意入院

- 医療保護入院

- 緊急措置入院

医療保護入院で正しいのはどれか。

- 入院の期間は72時間に限られる。

- 患者の家族等の同意で入院させることができる。

- 2人以上の精神保健指定医による診察の結果で入院となる。

- 精神障害のために他人に害を及ぼすおそれが明らかな者が対象である。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に基づく入院形態で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 応急入院は72時間以内に限られている。

- 緊急措置入院中の患者は本人と家族が希望すれば退院できる。

- 措置入院中の患者は精神医療審査会へ退院請求を申し出ることができる。

- 精神保健指定医は任意入院中の患者について入院継続を必要と判断しても、退院を制限できない。

- 医療保護入院のためには入院の必要性に関する2名の精神保健指定医の一致した判断が必要である。

精神医療審査会

精神医療審査会で審査を行うのはどれか。

- 精神保健指定医の認定

- 入院患者からの退院請求

- 退院後生活環境相談員の選任

- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による処遇の要否

精神科病院に医療保護入院をしている患者から退院請求があった。入院継続の適否について判定するのはどれか。

- 保健所

- 地方裁判所

- 精神医療審査会

- 地方精神保健福祉審議会

精神科入院患者の制限事項

精神科入院患者で隔離や身体的拘束などの行動制限がある場合でも、以下の事項については制限できない。

- 信書(手紙)の発受

- 行政機関の職員や代理人である弁護士との電話・面会

- 患者からの退院請求、処遇改善請求

都道府県知事に対し、精神科病院に医療保護入院となっている患者の退院請求をすることができるのはどれか。

- 警察官

- 検察官

- 患者本人

- 精神保健福祉士

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉において、精神科病院で隔離中の患者に対し、治療上で必要な場合に制限できるのはどれか。

- 家族との面会

- 患者からの信書の発信

- 患者からの退院の請求

- 人権擁護に関する行政機関の職員との電話

信書の発受に関する例外

精神科病院の閉鎖病棟に入院中の患者宛てに厚みのある封筒が届いた。差出人は記載されていなかった。

当日の看護師の対応で適切なのはどれか。

- 患者に渡さず破棄する。

- 患者による開封に立ち会う。

- 開封せず患者の家族に転送する。

- 看護師が開封して内容を確認してから患者に渡す。

- 退院まで開封せずにナースステーションで保管する。

隔離時の遵守事項

精神保健指定医が必要と判断した12時間以上の患者の隔離を行うに当たっては以下のような遵守事項が定められている。

- 隔離室には患者一人のみ入室させること。

- 隔離を行う際には患者に理由を知らせ、その理由、開始・解除日時を診療録に記載すること。

- 隔離期間中は注意深い臨床的観察や適切な治療を確保し、部屋の衛生の確保に配慮すること。

- 医師は原則として少なくとも毎日一回診察を行うこと。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に定められている隔離について正しいのはどれか。

- 隔離の理由は解除する時に患者に説明する。

- 開始した日時とその理由を診療録に記載する。

- 隔離室には同時に2人の患者まで入室可能である。

- 行動制限最小化委員会で開始の必要性を判断する。

精神科病院で行動制限を受ける患者への対応で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 行動制限の理由を患者に説明する。

- 原則として2名以上のスタッフで対応する。

- 信書の発受の対象は患者の家族に限定する。

- 精神保健指定医による診察は週1回とする。

- 12時間を超えない隔離は看護師の判断で実施する。

身体拘束時の遵守事項

- 身体的拘束は制限の程度が強く、代替方法が見出されるまでの間のやむを得ない処置として行われる行動の制限であり、できる限り早期に他の方法に切り替えるよう努めなければならない。

- 実施する際は、患者に身体的拘束を行う理由を知らせるよう努めること、身体的拘束が漫然と行われることがないよう医師は頻回に診察を行うことなどに特に留意する。

精神科病棟における身体拘束時の看護で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 1時間ごとに訪室する。

- 拘束の理由を説明する。

- 水分摂取は最小限にする。

- 患者の手紙の受け取りを制限する。

- 早期の解除を目指すための看護計画を立てる。

精神障害者保健福祉手帳

- 精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者が長期にわたり日常生活や社会生活に相当の制限を受けるなど、一定の精神障害の状態にあることを認定して交付される。

- 手帳の交付により所得税・住民税の控除など各種税制の優遇措置や公共交通機関の運賃割引などが受けられる。

精神障害者保健福祉手帳の交付によって精神障害者に適用されるのはどれか。

- 行動援護の介護給付

- 所得税の障害者控除

- 自立支援医療(精神通院医療)

- グループホームで必要な日常生活上の援助

精神障害者保健福祉手帳で正しいのはどれか。

- 知的障害も交付対象である。

- 取得すると住民税の控除対象となる。

- 交付によって生活保護費の支給が開始される。

- 疾病によって障害が永続する人が対象である。

精神保健福祉センター

- 精神保健福祉センターは、地域精神保健業務を技術面から指導・援助する機関で、都道府県・指定都市に設置される。

- 同センターには精神保健福祉相談員を配置することとされ、精神障害者やその家族の相談に応じ、必要な指導・援助を行っている。

都道府県知事の任命を受けて、精神保健福祉センターで精神障害者や家族の相談を行うのはどれか。

- ゲートキーパー

- ピアサポーター

- 精神保健福祉相談員

- 退院後生活環境相談員

現在の日本の精神医療で正しいのはどれか。

- 精神保健福祉センターは各市町村に設置されている。

- 精神病床に入院している患者の疾患別内訳では認知症が最も多い。

- 精神障害者保健福祉手帳制度によって通院医療費の給付が行われる。

- 人口当たりの精神病床数は経済協力開発機構〈OECD〉加盟国の中では最も多い。

精神保健福祉士

Aさん(60歳、女性)は、統合失調症で10年間入院していた。来月退院予定となったため、Aさん、医師、看護師でチームを作り、退院支援計画を立てることになった。Aさんは「両親も亡くなってしまい、これからの生活費や住む場所がとても心配だ」と訴えてきた。

退院支援を進めるにあたり、チームに加わるメンバーで最も適切なのはどれか。

- 薬剤師

- 精神保健福祉士

- ピアサポーター

- 臨床心理技術者(臨床心理士・公認心理師等)

精神保健福祉法改正の主な経緯・内容

近年の精神保健福祉法の改正内容は以下のとおりである。

●平成7年(1995年)

精神保健法から名称変更。精神障害者保健福祉手帳の創設。

●平成17年(2005年)

通院医療公費負担制度(1965年導入)を障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)の成立に伴い新設された自立支援医療に一元化。

●平成25年(2013年)

障害者に医療を受けさせるなどの義務を家族等に負わせていた保護者制度の廃止。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で、平成25年(2013年)に改正された内容はどれか。

- 保護者制度の廃止

- 自立支援医療の新設

- 精神保健指定医制度の導入

- 精神分裂病から統合失調症への呼称変更

精神保健法から精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律への改正で行われたのはどれか。

- 私宅監置の廃止

- 任意入院の新設

- 通院医療公費負担制度の導入

- 精神障害者保健福祉手帳制度の創設

発達障害者支援法

第3編2章 4.6〕(4)発達障害者支援 p115~116

発達障害の定義

発達障害者支援法で発達障害と定義されているのはどれか。

- 学習障害

- 記憶障害

- 適応障害

- 摂食障害

自殺対策基本法

第3編2章 6.自殺対策 p121~122

責務

- 自殺対策基本法に基づき、政府には自殺総合対策大綱の策定を、都道府県や市町村には自殺対策計画の策定を義務づけている。

- 国民に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるため、自殺予防週間(9月10日~16日)、自殺対策強化月間(3月)を設けている。

自殺対策基本法で都道府県に義務付けられているのはどれか。

- 自殺総合対策推進センターの設置

- 自殺総合対策大綱の策定

- ゲートキーパーの養成

- 自殺対策計画の策定

自殺対策基本法について正しいのはどれか。

- 自殺対策強化月間を設けることを定めている。

- 国の責務としてゲートキーパーの養成を定めている。

- 民間団体による地域自殺対策推進センターの設置を定めている。

- 事業主が職場のハラスメントの防止に必要な措置を講じることを義務付けている。

がん対策基本法

第3編4章 1.がん対策 p150~153

責務

がん対策基本法で定められているのはどれか。

- 受動喫煙のない職場を実現する。

- がんによる死亡者の減少を目標とする。

- 都道府県がん対策推進計画を策定する。

- がんと診断されたときからの緩和ケアを推進する。

基本的施策

がん対策基本法で定められているのはどれか。

- 肝炎ウイルス検査の実施を推進する。

- 受動喫煙のない職場環境を整備する。

- 学校等でのがんに関する教育を推進する。

- がん診療連携拠点病院にがん相談支援センターを設置する。

難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉

第3編4章 2.難病対策 p154~158

難病にかかる医療費の助成

難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に基づく医療費助成の対象となる疾患はどれか。

- 中皮腫

- C型肝炎

- 慢性腎不全

- 再生不良性貧血

責務

難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉において国が行うとされているのはどれか。2つ選べ。

- 申請に基づく特定医療費の支給

- 難病の治療方法に関する調査及び研究の推進

- 指定難病に係る医療を実施する医療機関の指定

- 支給認定の申請に添付する診断書を作成する医師の指定

- 難病に関する施策の総合的な推進のための基本的な方針の策定

臓器の移植に関する法律

第3編4章 6.臓器移植・組織移植 p162~163

脳死判定

脳死とは脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止した状態をいい、以下の5項目で判定される。

①深い昏睡

②瞳孔の散大と固定

③脳幹反射の消失

④平坦な脳波

⑤自発呼吸の停止

臓器の移植に関する法律における脳死の判定基準に含まれるのはどれか。

- 低体温

- 心停止

- 平坦脳波

- 下顎呼吸

臓器の移植に関する法律における脳死の判定基準で正しいのはどれか。

- 瞳孔径は左右とも3mm以上

- 脳波上徐波の出現

- 微弱な自発呼吸

- 脳幹反射の消失

- 浅昏睡

脳死の状態はどれか。

- 縮瞳がある。

- 脳波で徐波がみられる。

- 自発呼吸は停止している。

- 痛み刺激で逃避反応がある。

脳死臓器提供可能年齢

平成22年の改正臓器移植法施行により、本人の意思が不明な場合(拒否の意思がない場合)でも、家族(遺族)の書面による承諾により脳死判定および臓器摘出が可能となったことにより、15歳未満であっても脳死下の臓器提供が認められることとなった。

臓器の移植に関する法律において脳死臓器提供が可能になるのはどれか。

- 1歳

- 6歳

- 15歳

- 20歳

- 年齢制限なし

医療法

第4編1章 1.医療法 p168~169

第4編1章 2.医療計画 p169~172

概要

医療法はわが国の医療提供体制の基本となる法律として以下の事項を定めている。

- 医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項

- 医療の安全を確保するために必要な事項

- 病院・診療所・助産所の開設と管理に関し必要な事項

- これらの施設の整備と医療提供施設相互間の機能の分担・業務の連携を推進するために必要な事項

医療提供の理念、病院・診療所等の医療を提供する場所、その管理のあり方を定めたのはどれか。

- 医療法

- 医師法

- 健康保険法

- 保健師助産師看護師法

医療に関する選択の支援等

医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するにあたり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならないことを定めているのはどれか。

- 医療法

- 健康保険法

- 地域保健法

- 個人情報の保護に関する法律

医療の安全の確保

病院等の管理者は医療に係る安全管理のため、以下の体制整備を実施する。

- 医療安全管理者や医薬品安全管理責任者の配置

- 指針の整備

- 医療安全委員会の設置

- 職員研修(年2回程度)の実施

医療法における病院の医療安全管理体制で正しいのはどれか。

- 医療安全管理のために必要な研修を2年に1回行わなければならない。

- 医療安全管理のための指針を整備しなければならない。

- 特定機能病院の医療安全管理者は兼任でよい。

- 医薬品安全管理責任者の配置は義務ではない。

医療安全支援センター/医療事故調査・支援センター

- 医療安全支援センターは、医療の安全の確保のために都道府県・保健所設置市・特別区が設置するもので、医療に関する苦情や相談への対応、情報の提供、医療関係者への研修などを実施する。

- 医療事故調査・支援センターは、医療事故調査の支援、整理分析、普及啓発、研修事業などを実施するもので、医療事故等が発生した場合、病院等の管理者は遅滞なく同センターに報告することとなっている。

医療法に基づき医療機関が医療の安全を確保する目的で行うのはどれか。

- 医療安全支援センターを設置する。

- 医療安全管理者養成研修を実施する。

- 医療の安全を確保するための指針を策定する。

- 医療安全管理のために必要な研修を2年に1回実施する。

医療法で医療機関に義務付けられているのはどれか。

- 医療安全管理者の配置

- 厚生労働省へのインシデント報告

- 患者・家族への医療安全指導の実施

- 医療安全支援センターへの医療事故報告

病院・診療所

- 病院は20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

- 診療所は患者を入院させるための施設を有しないもの(無床診療所)、または19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの(有床診療所)をいう。

医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

( )に入る数字はどれか。

- 9

- 19

- 29

- 39

特定機能病院・地域医療支援病院・臨床研究中核病院

- 特定機能病院は、高度の医療の提供や研修を実施する能力を有する病院として、厚生労働大臣が承認する。

- 地域医療支援病院は、地域医療の確保を図る病院としての構造設備を有する病院として、都道府県知事が承認する。

- 臨床研究中核病院は、質の高い臨床研究や治験を推進・支援するための能力を有する病院として、厚生労働大臣が承認する。

医療法に基づき高度医療の提供とそれに関する研修を実施する医療施設はどれか。

- 診療所

- 特定機能病院

- 地域医療支援病院

- 臨床研究中核病院

医療法で「地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること」と定められているのはどれか。

- 助産所

- 診療所

- 特定機能病院

- 地域医療支援病院

医療法で規定されているのはどれか。2つ選べ。

- 保健所

- 特定機能病院

- 地方衛生研究所

- 市町村保健センター

- 医療安全支援センター

病床種別

医療法に基づく記述で正しいのはどれか。

- 病床の区分は療養病床と一般病床の2種類である。

- 地域医療支援病院は厚生労働大臣の承認が必要である。

- 無床診療所の開設には厚生労働大臣への届出が必要である。

- 有床診療所は19人以下の患者を入院させる施設を有するものである。

病床種別ごとの人員配置基準

看護師の人員配置基準について定めた法律はどれか。

- 医療法

- 労働基準法

- 保健師助産師看護師法

- 看護師等の人材確保の促進に関する法律

一般病床の看護職員の配置基準は、入院患者【 】人に対して看護師及び准看護師1人と法令で定められている。

【 】に入るのはどれか。

- 2

- 3

- 4

- 6

病床種別ごとの構造設備基準

医療法施行規則に定められている病院の一般病床における患者1人に必要な病室床面積はどれか。

- 3.4m2以上

- 4.4m2以上

- 5.4m2以上

- 6.4m2以上

5疾病6事業

医療法に定める医療計画には、医療提供体制の整備に重要な5疾病6事業が掲げられている。

●5疾病

「がん」「脳卒中」「心血管疾患」「糖尿病」「精神疾患」

●6事業

「救急医療」「災害医療」「新興感染症等の感染拡大時における医療(令和6年度から追加)」「へき地医療」「周産期医療」「小児医療」

令和3年(2021年)の医療法の改正によって、医療計画には①疾病・②事業及び在宅医療の医療体制に関する事項を定めることとされている。

①と②に入る数字の組合せで正しいのはどれか。

①――②

- 4――4

- 4――5

- 5――5

- 5――6

- 6――6

災害医療について正しいのはどれか。

- 災害拠点病院は市町村が指定する。

- 医療計画の中に災害医療が含まれる。

- 防災訓練は災害救助法に規定されている。

- 災害派遣医療チーム〈DMAT〉は災害に関連した長期的な医療支援活動を担う。

医療計画

- 医療計画は、各都道府県が地域の実情に応じて主体的に策定するもので、計画期間である6年ごとに達成状況の調査・分析・評価・公表を行う。

- 記載事項として、5疾病6事業のほか、在宅医療、地域医療構想に基づく病床の整備(基準病床数)、二次医療圏・三次医療圏の設定事項などが含まれる。

医療法における医療計画で正しいのはどれか。

- 国が策定する。

- 在宅医療が含まれる。

- 3年ごとに見直される。

- 病床の整備は含まれない。

医療計画について正しいのはどれか。

- 基準病床数を定める。

- 5年ごとに見直しを行う。

- 特定機能病院の基準を定める。

- 一次、二次および三次医療圏を設定する。

地域医療構想

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉で推進するのはどれか。2つ選べ。

- 子育て世代包括支援センター

- 地域包括ケアシステム

- 子どもの医療費の助成

- 地域生活支援事業

- 地域医療構想

保健師助産師看護師法

第4編1章 4.4〕看護職員等 p196~200

看護師免許の付与

看護師免許を付与するのはどれか。

- 保健所長

- 厚生労働大臣

- 都道府県知事

- 文部科学大臣

業務に従事する看護師の届出

業務に従事する看護師は、( )年ごとに保健師助産師看護師法に定める届出をしなければならない。

( )に入る数字はどれか。

- 1

- 2

- 3

- 4

看護師の業務従事者届の届出先はどれか。

- 保健所長

- 厚生労働大臣

- 都道府県知事

- 都道府県ナースセンターの長

看護師免許付与における相対的欠格事由

保健師助産師看護師法に基づき、看護師免許付与における相対的欠格事由として以下を定め、いずれかに該当した場合は免許を与えないことがあり、看護師が該当した場合は厚生労働大臣が免許の取消し等の処分をすることができる。

- 罰金以上の刑に処せられた者

- 医事に関し犯罪または不正の行為のあった者

- 心身の障害により看護師の業務を適正に行うことができない者

- 麻薬、大麻またはあへんの中毒者

看護師の免許の取消しを規定するのはどれか。

- 刑法

- 医療法

- 保健師助産師看護師法

- 看護師等の人材確保の促進に関する法律

看護師免許の付与における欠格事由として保健師助産師看護師法に規定されているのはどれか。

- 20歳未満の者

- 海外に居住している者

- 罰金以上の刑に処せられた者

- 伝染性の疾病にかかっている者

保健師助産師看護師法に定められているのはどれか。

- 免許取得後の臨床研修が義務付けられている。

- 心身の障害は免許付与の相対的欠格事由である。

- 看護師籍の登録事項に変更があった場合は2か月以内に申請する。

- 都道府県知事は都道府県ナースセンターを指定することができる。

看護師の守秘義務

保健師助産師看護師法で規定されている看護師の義務はどれか。

- 研究をする。

- 看護記録を保存する。

- 看護師自身の健康の保持増進を図る。

- 業務上知り得た人の秘密を漏らさない。

看護師は正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないと規定している法律はどれか。

- 刑法

- 医療法

- 保健師助産師看護師法

- 看護師等の人材確保の促進に関する法律

看護師の業務

- 看護師は傷病者もしくは褥婦に対する療養上の世話または診療の補助を行うことを業とする(保健師助産師看護師法5条)。

- 診療の補助の範囲は厚生労働省通知により解釈がなされ、静脈内注射などは医師の指示の下に行うことができる。

看護師の業務で正しいのはどれか。

- グリセリン浣腸液の処方

- 褥婦への療養上の世話

- 酸素吸入の流量の決定

- 血液検査の実施の決定

医師の指示がある場合でも看護師に禁止されている業務はどれか。

- 静脈内注射

- 診断書の交付

- 末梢静脈路の確保

- 人工呼吸器の設定の変更

看護師の特定行為

- 保健師助産師看護師法に定める特定行為は、看護師が医師または歯科医師の作成する手順書により行う診療の補助で、38行為が規定されている。

- 平成27年(2015年)から特定行為に係る看護師の研修制度が開始し、厚生労働大臣が特定行為研修を行う研修機関を指定している。

看護師の特定行為で正しいのはどれか。

- 診療の補助である。

- 医師法に基づいている。

- 手順書は看護師が作成する。

- 特定行為を指示する者に歯科医師は含まれない。

特定行為に係る看護師の研修制度に関して正しいのはどれか。

- 特定行為は診療の補助行為である。

- 研修は都道府県知事が指定する研修機関で実施する。

- 研修を受けるには10年以上の実務経験が必要である。

- 看護師等の人材確保の促進に関する法律に定められている。

看護師等の人材確保の促進に関する法律

第4編1章 4.4〕看護職員等 p196~200

看護師等の確保のための関係者の責務

看護師が自ら進んで能力を開発することの努力義務を定めているのはどれか。

- 医療法

- 労働契約法

- 教育基本法

- 看護師等の人材確保の促進に関する法律

看護師等の人材確保の促進に関する法律で規定されているのはどれか。

- 人員配置基準に基づき看護師を配置する。

- 看護師等の資質の向上のための研修等を行う。

- 新入職員を雇い入れるときに健康診断を行う。

- 年5回の年次有給休暇を取得させることが義務付けられている。

都道府県ナースセンターの実施事業

看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセンターの業務はどれか。

- 訪問看護業務

- 看護師免許証の交付

- 訪問入浴サービスの提供

- 看護師等への無料の職業紹介

看護師の復職支援

看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている、離職した看護師の復職の支援に関連する制度はどれか。

- 看護師等免許保持者の届出

- 特定行為に係る研修

- 教育訓練給付金

- 業務従事者届

看護師等の人材確保の促進に関する法律における離職等の届出で適切なのはどれか。

- 届出は義務である。

- 届出先は保健所である。

- 離職を予定する場合に事前に届け出なければならない。

- 免許取得後すぐに就職しない場合は届け出るよう努める。

医療保険各法

第4編2章 1.医療保険制度 p211~212

国民皆保険

わが国はすべての国民が、①被用者保険、②国民健康保険、③後期高齢者医療制度のいずれかの医療保険に加入することとしている(国民皆保険制度)。

日本において国民皆保険制度となっているのはどれか。

- 医療保険

- 介護保険

- 雇用保険

- 労災保険

医療給付内容

- 医療の給付は保健医療機関(病院、診療所等)が行い、医療保険の種類に関わらず医療給付の内容は同じである。

- その内容には、診察、処置・手術、薬剤・治療材料、食事療養、入院・看護、在宅療養・看護、訪問看護がある。健康の維持・増進を目的とした健康診断・予防接種などに要する費用は含まない。

健康保険法による療養の給付の対象はどれか。

- 手術

- 健康診査

- 予防接種

- 人間ドック

被用者保険(職域保険)

- 被用者保険の被保険者は、会社員や公務員など事業者に使用される75歳未満の者である。

- 保険者により全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)や組合管掌健康保険(組合健保)、船員保険、共済組合(国家公務員・地方公務員・私立学校教職員)がある。

日本の公的医療保険制度に含まれるのはどれか。2つ選べ。

- 年金保険

- 雇用保険

- 船員保険

- 組合管掌健康保険

- 労働者災害補償保険

国民健康保険

- 国民健康保険の被保険者は被用者保険の加入者(被保険者とその家族)でも後期高齢者医療の被保険者(原則75歳以上の者)でもない者である。

- 保険者は都道府県・市町村・国民健康保険組合である。

国民健康保険の保険者はどれか。2つ選べ。

- 国

- 都道府県

- 市町村

- 健康保険組合

国民健康保険で正しいのはどれか。

- 被用者保険である。

- 保険者は国である。

- 高額療養費制度がある。

- 保険料は加入者の年齢で算出する。

後期高齢者医療制度

- 後期高齢者医療制度は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき平成20年度(2008年度)に開始した。

- 被保険者は原則75歳以上の後期高齢者である。

後期高齢者医療制度が定められているのはどれか。

- 介護保険法

- 老人福祉法

- 高齢者の医療の確保に関する法律

- 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉

後期高齢者医療制度の被保険者は、区域内に住居を有する( )歳以上の者、および65歳以上( )歳未満であって、政令で定める程度の障害の状態にあるとして後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者である。

( )に入るのはどれか。

- 70

- 75

- 80

- 85

医療費の自己負担

国民健康保険に加入している自営業者(40歳)の医療費の一部負担金の割合はどれか。

- 1割

- 2割

- 3割

- 4割

高齢者の医療の確保に関する法律の内容で正しいのはどれか。

- 医療の給付は市町村が行う。

- 高齢者は一律3割の医療費を自己負担する。

- 40歳以上の被保険者と被扶養者にがん検診を行う。

- 後期高齢者の医療給付の内容は国民健康保険と同じである。

医療保険について正しいのはどれか。

- 医療給付には一部負担がある。

- 高額療養費の受給には年齢制限がある。

- 市町村国民健康保険は職域保険の1つである。

- 後期高齢者医療における公費負担は8割である。

日本の医療保険制度について正しいのはどれか。

- 健康診断は医療保険が適用される。

- 75歳以上の者は医療費の自己負担はない。

- 医療保険適用者の約4分の1が国民健康保険に加入している。

- 健康保険の種類によって1つのサービスに対する診療報酬の点数が異なる。

国民年金法・厚生年金保険法

第5編2章 1.公的年金 p237~238

公的年金の特徴

わが国の公的年金の特徴として、以下のような特徴が挙げられる。

- 加入者が保険料を拠出し、年金給付を受ける社会保険方式。

- 20歳以上60歳未満の国民すべてが国民年金に加入する国民皆年金。

- 現在の現役世代が負担した保険料を原資に、現在の高齢世代が年金給付を受ける賦課方式。

公的年金制度について正しいのはどれか。

- 学生は申請によって納付が免除される。

- 生活保護を受けると支給が停止される。

- 保険料が主要財源である。

- 任意加入である。

- 積立方式である。

生活保護法

第5編2章 2.生活保護 p238

生活保護法による8扶助

生活保護法で実施される扶助は、生活扶助、介護扶助、住宅扶助、出産扶助を含めて( )種類である。

( )に入る数字はどれか。

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

生活保護法の扶助の種類とその内容の組合せで正しいのはどれか。

- 医療扶助――医療にかかる費用

- 教育扶助――高等学校以上の教育にかかる費用

- 住宅扶助――住宅の購入にかかる費用

- 出産扶助――新生児の育児用品にかかる費用

生活保護の決定

生活保護法に基づき保護を決定するのはどれか。

- 保健センター

- 福祉事務所

- 保健所

- 病院

社会福祉法

第5編2章 6.地域福祉 p246~248

社会福祉協議会

社会福祉法に基づき社会福祉協議会が推進するのはどれか。

- がん対策

- 男女共同参画

- 就労の支援活動

- ボランティア活動

児童福祉法

第5編2章 3.児童家庭福祉 p238~242

児童相談所

- 児童相談所は各都道府県・指定都市に設置が義務づけられており、児童福祉司などの専門職員を配置し、子どもに関する各種の相談に応じ、専門的な角度から調査・診断・判定を行う。

- 調査等に基づいて、児童相談所長または都道府県知事の決定に基づく児童の一時保護などの措置を行っている。

ネグレクトを受けている児の一時保護を決定するのはどれか。

- 家庭裁判所長

- 児童相談所長

- 保健所長

- 警察署長

- 市町村長

児童相談所について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 国が設置する。

- 児童福祉司が配置されている。

- 母親を一時保護する機能を持つ。

- 知的障害に関する相談を受ける。

- 児童の保健について正しい衛生知識の普及を図る。

児童相談所の業務はどれか。2つ選べ。

- 児童の一時保護

- 自立支援給付の決定

- 不登校に関する相談

- 身体障害者手帳の交付

- 放課後児童健全育成事業の実施

小児慢性特定疾病医療費の支給

小児慢性特定疾病対策における医療費助成で正しいのはどれか。

- 対象は5疾患群である。

- 対象年齢は20歳未満である。

- 医療費の自己負担分の一部を助成する。

- 難病の患者に対する医療等に関する法律に定められている。

養育支援訪問事業

母子保健施策とその対象の組合せで正しいのはどれか。

- 育成医療――結核児童

- 養育医療――学齢児童

- 健全母性育成事業――高齢妊婦

- 養育支援訪問事業――特定妊婦

児童虐待の防止等に関する法律〈児童虐待防止法〉

第5編2章 3.4〕児童虐待防止対策 p240~241

概要

- 児童虐待防止法では、虐待を受けたと思われる児童を発見した者に、福祉事務所もしくは児童相談所への通告義務を課している。

- 児童虐待は、①身体的虐待、②性的虐待、③ネグレクト、④心理的虐待と定義されている。このうち最も相談件数の多い心理的虐待については、児童に対する著しい暴言や拒絶的な対応のほか、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力など、児童に著しい心理的外傷を与える言動と定義している。

児童虐待の防止等に関する法律〈児童虐待防止法〉に基づいて行う通告で正しいのはどれか。

- 警察に通告する。

- 守秘義務の遵守が優先される。

- 通告にあたっては児童自身の意思を尊重することが規定されている。

- 児童が同居している家庭における配偶者に対する暴力は通告の対象となる。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)

第5編2章 3.5〕配偶者からの暴力の防止対策 p241

配偶者暴力相談支援センターと裁判所の役割

- DV防止法に基づき、配偶者からの暴力を受けている者を発見した者は、配偶者暴力相談支援センターまたは警察官に通報するよう努めなければならない。

- 通報を受けた配偶者暴力相談支援センターは、婦人相談員による相談や自立支援、一時保護などを行う。加害者に対する被害者への接近禁止命令や退去命令などの保護命令は裁判所が行う。

配偶者暴力相談支援センターの機能はどれか。

- 一時保護

- 就労の仲介

- 外傷の治療

- 生活資金の給付

Aさん(38歳、女性、パート勤務)は、腹痛のため、姉に付き添われて救急外来を受診した。診察時、身体には殴られてできたとみられる複数の打撲痕が確認された。腹痛の原因は夫から蹴られたことであった。Aさんは「家に帰るのが怖い。姉には夫の暴力について話したくない」と泣いている。

外来での看護師の対応で適切なのはどれか。

- 打撲痕を姉に見てもらう。

- 配偶者暴力相談支援センターに通報する。

- 暴力を受けたときの状況を具体的に話すことを求める。

- Aさんが日頃から夫を怒らせるようなことがなかったか聞く。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に定められているのはどれか。2つ選べ。

- 離婚調停の支援

- 成年後見制度の利用

- 保健所による自立支援

- 婦人相談員による相談

- 裁判所による接近禁止命令

配偶者・暴力の定義

- DV防止法に規定する配偶者には、男性・女性の別を問わず、婚姻の届出をしていない事実婚、離婚後(事実上離婚したと同様の事情に入ることを含む)、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力も含む。

- 暴力には心身に有害な影響を及ぼす言葉が含まれる。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律〈DV防止法〉について正しいのはどれか。

- 配偶者暴力相談支援センターは被害者の保護命令を出すことができる。

- 配偶者には事実上婚姻関係と同様の事情にある者が含まれる。

- 配偶者からの暴力を発見したときは、保健所へ通報する。

- 加害者の矯正が法の目的に含まれる。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律〈DV防止法〉で正しいのはどれか。

- 婚姻の届出をしていない場合は保護の対象とはならない。

- 暴力を受けている者を発見した者は保健所へ通報する。

- 暴力には心身に有害な影響を及ぼす言葉が含まれる。

- 母子健康センターは被害者の保護をする。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉

第5編2章 3.6〕妊産婦等の就業 p241~242

妊婦健康診査を受診する時間の確保

- 男女雇用機会均等法により、妊婦が事業主に妊婦健康診査(母子保健法)を受診する時間の確保を請求できることが規定されている。

- その時期としては、妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24~35週までは2週間に1回、妊娠36週以後出産までは1週間に1回が推奨される。

妊婦健康診査を受診する時間を確保するために妊婦が事業主に請求できることを規定している法律はどれか。

- 母子保健法

- 労働基準法

- 育児介護休業法

- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉

正常に経過している妊娠26週の妊婦が、次に妊婦健康診査を受診する時期として推奨されるのはどれか。

- 4週後

- 3週後

- 2週後

- 1週後

正常に経過している妊娠36週の妊婦が、次に妊婦健康診査を受診する時期として推奨されるのはどれか。

- 4週後

- 3週後

- 2週後

- 1週後

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉に規定されている母性保護はどれか。

- 生理日の就業制限

- 産後6週間の就業禁止

- 妊産婦の時間外労働の禁止

- 妊婦健康診査の受診時間の確保

労働基準法

第5編2章 3.6〕妊産婦等の就業 p241~242

妊産婦等の就業に関する規定

- 労働基準法の規定により、使用者は産前6週間で休業を請求した女性、産後8週間(産後6週間経過後の女性の請求による就業は可)を経過しない女性を就業させてはならない(産前産後休業)。

- 妊産婦等の危険有害業務の就業禁止のほか、女性の請求による妊産婦等の軽易業務転換、時間外労働・休日労働・深夜業の制限、育児時間なども規定している。

労働基準法で定められているのはどれか。2つ選べ。

- 妊娠の届出

- 妊婦の保健指導

- 産前産後の休業

- 配偶者の育児休業

- 妊産婦の時間外労働の制限

就労している妊婦に適用される措置と根拠法令との組合せで正しいのはどれか。

- 時差出勤――母子保健法

- 産前産後の休業――児童福祉法

- 軽易業務への転換――母体保護法

- 危険有害業務の制限――労働基準法

育児時間

法律で定められている育児時間に関する説明で正しいのはどれか。

- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉に規定されている。

- 請求できるのは子が1歳6か月に達するまでである。

- 父親と母親の両方が取得できる。

- 1日に2回請求できる。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉

第5編2章 3.6〕妊産婦等の就業 p241~242

育児に関する規定

育児・介護休業法には育児に関して以下のような規定がある。

- 子どもが1歳になるまでの育児休業。

- 3歳までの子を養育する労働者の請求による所定外労働の制限や所定労働時間の短縮。

- 小学校就学前までの子を養育する労働者の請求による看護休暇の取得や時間外労働の制限。

Aさん(28歳、女性)は、2歳の子どもを養育しながら働いている。

Aさんが所定労働時間の短縮を希望した場合、事業主にその措置を義務付けているのはどれか。

- 児童福祉法

- 労働基準法

- 男女共同参画社会基本法

- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉

- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉で定められているのはどれか。

- 妊産婦が請求した場合の深夜業の禁止

- 産後8週間を経過しない女性の就業禁止

- 生後満1年に達しない生児を育てる女性の育児時間中のその女性の使用禁止

- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合の時間外労働の制限

老人福祉法

第5編2章 5.高齢者福祉等 p244~246

老人福祉計画

老人福祉法に基づき老人福祉計画の策定をするのはどれか。2つ選べ。

- 国

- 市町村

- 都道府県

- 福祉事務所

- 後期高齢者医療広域連合

老人デイサービスセンター

老人福祉法と介護保険法のいずれにも位置付けられている施設はどれか。

- 介護医療院

- 介護老人保健施設

- 老人福祉センター

- 老人デイサービスセンター

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律〈高齢者虐待防止法〉

第5編2章 5.2〕高齢者虐待防止対策 p244~245

概要

- 高齢者虐待に関する防止、保護、支援については、市町村(特別区を含む)が第一義的に責任を持つ。

- 高齢者を保護・分離する手段として、居宅サービスの措置、養護老人ホームへの措置、特別養護老人ホームへのやむを得ない事由による措置などを講じることが規定されている。

養護者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者が、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律〈高齢者虐待防止法〉に基づき通報する先として正しいのはどれか。

- 市町村

- 警察署

- 消防署

- 訪問看護事業所

高齢者の虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律〈高齢者虐待防止法〉で、措置された高齢者が入所する社会福祉施設はどれか。

- 有料老人ホーム

- 特別養護老人ホーム

- 高齢者生活福祉センター

- サービス付き高齢者向け住宅

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

第5編2章 5.4〕高齢者の就労支援 p245

シルバー人材センター事業

退職した高齢者に就労機会を提供するのはどれか。

- シルバー人材センター

- 老人福祉センター

- 老人クラブ

- 自治会

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〈医薬品医療機器等法〉

第6編1章 4.医薬品等の承認・許可制度 p253~254

毒薬・劇薬

毒薬の保管方法を規定している法律はどれか。

- 薬剤師法

- 毒物及び劇物取締法

- 麻薬及び向精神薬取締法

- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〈医薬品医療機器等法〉

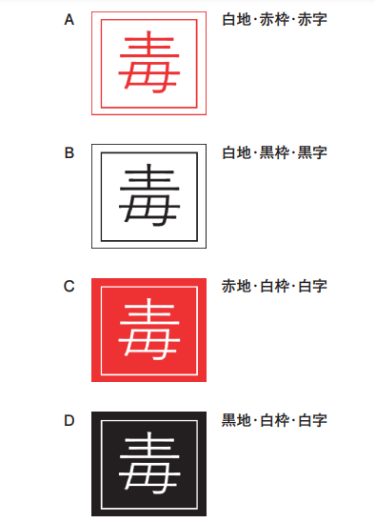

毒薬の表示

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〈医薬品医療機器等法〉による毒薬の表示を別に示す。

正しいのはどれか。

- A

- B

- C

- D

劇薬の表示

医薬品表示を別に示す。

劇薬の表示で正しいのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

麻薬及び向精神薬取締法

第6編3章 2.麻薬・覚醒剤等 p273~275

麻薬の保管等の規定

他の医薬品と区別して貯蔵し、鍵をかけた堅固な設備内に保管することが法律で定められているのはどれか。

- ヘパリン

- インスリン

- リドカイン

- フェンタニル

麻薬を扱う者

麻薬の取り扱いで正しいのはどれか。

- 看護師は麻薬施用者免許を取得できる。

- 麻薬を廃棄したときは市町村長に届け出る。

- アンプルの麻薬注射液は複数の患者に分割して用いる。

- 麻薬及び向精神薬取締法に管理について規定されている。

食品衛生法・食品安全基本法

第7編2章 1.食品安全行政の概要 p282~283

概要

- 食品衛生法は、食品等の事業者の責務や規格・基準、監視指導などを規定している。

- 食品安全基本法は、リスク分析(評価・管理・コミュニケーション)により食品安全の確保を図るもので、リスク評価は内閣府に設置された食品安全委員会が担当する。

食品衛生法に定められていないのはどれか。

- 残留農薬の規制

- 食品添加物の規制

- 食品安全委員会の設置

- ポジティブリスト制度の導入

労働基準法

第8編 9.1〕過重労働による健康障害防止対策 p311~312

労働時間

休憩時間を除いた1週間の労働時間で、超えてはならないと労働基準法で定められているのはどれか。

- 30時間

- 35時間

- 40時間

- 45時間

労働安全衛生法

第8編 3.労働衛生管理の基本 p303~304

労働衛生の3管理

- 労働安全衛生法では、①作業環境管理、②作業管理、③健康管理の労働衛生の3管理を整備している。

- 健康管理については健康診断とその結果に基づく事後措置、健康指導を規定している。

職業病や労働災害の防止、より健康的な労働環境の確保および労働者の健康の向上を目的としている法律はどれか。

- 労働組合法

- 労働基準法

- 労働安全衛生法

- 労働関係調整法

労働衛生の「3管理」とは、作業環境管理と作業管理と( )である。

( )に入るのはどれか。

- 健康管理

- 総括管理

- 労務管理

- 出退勤管理

労働安全衛生法に規定されているのはどれか。

- 失業手当の給付

- 労働者に対する健康診断の実施

- 労働者に対する労働条件の明示

- 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

ストレスチェック制度

職員数が300人の病院の看護師の働き方に関するマネジメントで、労働安全衛生法に基づいて規定されているのはどれか。

- 1年以内ごとに1回、定期に心理的な負担の程度を把握するための検査を行う。

- 8時間を超える夜勤の時は1時間以上の休憩時間を確保する。

- 生理日に就業が著しく困難な場合は休暇の請求ができる。

- 妊娠中は請求すれば時間外労働が免除される。

労働者災害補償保険法

第8編 8.労働災害補償と業務上疾病 p306~308

概要

- 労災保険制度は、労働者災害補償保険法に基づき、業務上の事由や通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して保険給付を行うものである。

- 保険者は政府(国)であり、事業に要する費用は原則として事業主が負担する保険料で賄われる。

労働者災害補償保険法に規定されているのはどれか。2つ選べ。

- 通勤災害時の療養給付

- 失業時の教育訓練給付金

- 災害発生時の超過勤務手当

- 有害業務従事者の健康診断

- 業務上の事故による介護補償給付

労働者災害補償保険法に規定されている保険者はどれか。

- 国

- 事業主

- 市町村

- 都道府県

- 健康保険組合

雇用保険法

第8編 9.9〕雇用保険制度 p314

雇用保険制度

- 雇用保険制度は政府が管掌する労働保険で、失業等給付や育児休業給付の支給などを行う。

- 労働者を雇用する事業は原則として強制的に適用され、保険料は労働者と事業主双方が負担する。

雇用保険法について正しいのはどれか。

- 育児休業給付がある。

- 雇用保険は任意加入である。

- 雇用保険の保険者は市町村である。

- 雇用保険料は全額を労働者が負担する。

環境基本法

第9編2章 1.大気汚染対策の動向 p324~328

第9編2章 3.騒音・振動・悪臭対策の動向 p331~333

大気汚染に係る環境基準

- 環境基本法に基づき、大気汚染物質に対して大気汚染に係る環境基準が設定されている。

- そのうち、微小粒子状物質(PM2.5)は、浮遊粒子状物質(SPM)の中でも特に粒径が小さい有害大気汚染物質で、呼吸器や循環器への影響が懸念される。

大気汚染物質はどれか。

- フロン

- カドミウム

- メチル水銀

- 微小粒子状物質(PM2.5)

騒音についての環境基準

療養施設、社会福祉施設等が集合して設置されている地域の昼間の騒音について、環境基本法に基づく環境基準で定められているのはどれか。

- 20dB以下

- 50dB以下

- 80dB以下

- 110dB以下

学校保健安全法

第10編 1.学校保健行政の動向 p345~348

主な規定

- 設置が義務づけられている学校医は、健康相談や保健指導、健康診断、疾病・感染症・食中毒予防処置などに従事する。

- 就学時の健康診断は、学齢簿が作成された後、翌学年の初めから4カ月前(就学に関する手続きの実施に支障がない場合は3カ月前)までの間に行う。

- 校長は感染症にかかっている者、その疑いのある者およびかかるおそれのある者の出席を停止させることができる。

学校保健について正しいのはどれか。

- 学校医は健康相談を実施する。

- 校長は学校医を置くことができる。

- 教育委員会は小学校入学1年前の児童に対して健康診断を実施する。

- 学校医は感染症に罹患した児童生徒の出席を停止させることができる。

複合法律問題

公費医療と法の組合せで正しいのはどれか。

- 未熟児の養育医療――医療法

- 結核児童の療養給付――児童福祉法

- 麻薬中毒者の措置入院――精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉

- 定期予防接種による健康被害の救済措置――感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉

法律とその内容の組合せで正しいのはどれか。

- 児童福祉法――受胎調節の実地指導

- 地域保健法――市町村保健センターの設置

- 健康増進法――医療安全支援センターの設置

- 学校保健安全法――特定給食施設における栄養管理

出産や育児に関する社会資源と法律の組合せで正しいのはどれか。

- 入院助産――児童福祉法

- 出産扶助――母体保護法

- 出産手当金――母子保健法

- 養育医療――児童手当法

精神保健医療福祉に関する法律について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 自殺対策基本法に基づき自殺総合対策大綱が策定されている。

- 障害者基本法の対象は身体障害と精神障害の2障害と規定されている。

- 発達障害者支援法における発達障害の定義には統合失調症が含まれる。

- 精神通院医療の公費負担は精神保健福祉法による自立支援医療で規定されている。

- 犯罪被害者等基本法は犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目標としている。

健康に影響を及ぼす生活環境とそれを規定している法律の組合せで正しいのはどれか。

- 上水道水質――汚濁防止法

- 飲食店――食品衛生法

- 家庭ごみ――悪臭防止法

- 学校環境――教育基本法

- 住宅用の建築材料――環境基本法

社会保険制度と根拠法令の組合せで正しいのはどれか。

- 医療保険――健康保険法

- 介護保険――高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律〈高齢者虐待防止法〉

- 雇用保険――社会福祉法

- 年金保険――生活困窮者自立支援法

次の法律のうち最も新しく制定されたのはどれか。

- 未成年者喫煙禁止法

- 麻薬及び向精神薬取締法

- アルコール健康障害対策基本法

- ギャンブル等依存症対策基本法

施行日が最も新しい法律はどれか。

- 高齢社会対策基本法

- 高齢者の医療の確保に関する法律

- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

- 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉

子どもの権利について述べている事項で最も古いのはどれか。

- 児童憲章の宣言

- 児童福祉法の公布

- 母子保健法の公布

- 児童の権利に関する条約の日本の批准

近年成立の法律・制度

法律や制度は社会情勢の変化に合わせて成立、改正、廃止が行われるため、看護師国家試験においては、過去問題だけを解いていても対応できない新規の内容の問題が出てくることは頻繁にあります。

「国民衛生の動向」では毎年、最新の制度改正を反映した情報に更新しているため、法律・制度の総チェックが可能です。

以下に看護師国家試験で頻出テーマであり、近年法改正等がなされた事項について列記します。詳しくは「国民衛生の動向」を確認しながら、過去問題と合わせて予想問題対策としてお使いください。

令和6年(2024年)

4月

- 「21世紀における第三次国民健康づくり運動」〈健康日本21(第三次)〉が開始(令和17年度まで)。「健康寿命の延伸・健康格差の縮小」「個人の行動と健康状態の改善」「社会環境の質の向上」「ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり」の4つを基本的方向として掲げる。

- 医療計画の5疾病5事業に6事業目として「新興感染症等の感染拡大時における医療」を追加。

- 医療法等の改正による医師の働き方改革の適用開始。時間外労働の上限規制を定め、医師の健康確保措置(面接指導、連続勤務時間制限等)や医師の労働時間短縮計画の作成などの措置を講じる。また、業務の移管や共同化(タスク・シフティング/タスク・シェアリング)を推進する。

令和5年(2023年)

5月

- 新型コロナウイルス感染症を感染症法の5類感染症に位置づけ変更。また、学校において予防すべき感染症として第二種に位置づけ。

4月

- 9価HPVワクチンによる定期接種の開始。

令和4年(2022年)

12月

- 地域保健法改正により地方衛生研究所等の体制整備が法定化された。地方衛生研究所は、公衆衛生の向上と増進を図るための科学的・技術的中核として都道府県・指定都市が設置するもので、これまで地方衛生研究所設置要綱等に基づいて設置されている。

- 障害者総合支援法の一部改正。①就労アセスメントの手法を活用した「就労選択支援」の創設、②基幹相談支援センターおよび地域生活支援拠点等の整備を市町村に努力義務化など。

- 精神保健福祉法改正。①医療保護入院の見直し(家族等の同意・不同意の意思表示を行わない場合にも市町村長の同意により行うことを可能とすること、入院期間を設定して一定期間ごとに入院の要否を確認すること)、②入院者訪問支援事業の創設(入院訪問支援者が患者本人の希望により精神科病院を訪問してサポートを行うもの)など。

- 難病法改正。難病患者に対する医療費助成の開始時期を、申請日から重症化したと診断された日に前倒しするなど。

11月

- 健康日本21(第二次)最終評価報告書公表。目標値に達した項目は健康寿命や血糖コントロール不良者の減少など、悪化していると評価された項目はメタボリックシンドローム該当者・予備軍の数や適正体重の子どもの増加など。

10月

- 自殺総合対策大綱の閣議決定。「子ども・若者の自殺対策の更なる推進・強化」「女性に対する支援の強化」「地域自殺対策の取組強化」「新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進など」を追加。

- 後期高齢者医療制度における窓口負担割合について、原則1割、現役並み所得者3割に加えて、一定以上の所得がある者を2割とする。

- 「産後パパ育休」の創設、育児休業の分割取得。

4月

- 不妊治療の保険適用化。一般不妊治療における「人工授精」、生殖補助医療における「体外受精」「顕微授精」など保険適用。

令和3年(2021年)

6月

- 「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」成立。医療的ケア児とは日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為)を受けることが不可欠である児童をいう。

4月

- 改正母子保健法の施行により、市町村に産後ケアを必要とする出産後1年を経過しない女子と乳児に対する産後ケア事業の実施を努力義務化。

- 65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置(定年引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、創業支援等措置の導入のいずれか)を講ずることが事業主の努力義務となる。

2月

- 新型インフルエンザ等対策特別措置法改正。「まん延防止等重点措置」が創設され、従来の「緊急事態宣言」と合わせ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い順次適用された。

令和2年(2020年)

10月

- ロタウイルス感染症の予防接種の定期接種化。

4月

- 改正健康増進法の全面施行により、飲食店、オフィス・事業所等の様々な施設で原則屋内禁煙。

- 「日本人の食事摂取基準(2020年版)」使用開始。成人のナトリウム(食塩相当量)の目標量引き下げ(男7.5g/日未満・女6.5g/日未満)など。

令和元年(2019年)

12月

- 「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法」(循環器病対策基本法)施行。政府は循環器病対策基本計画を策定し、循環器病対策を推進する。

- 「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」(成育基本法)施行。政府は基本的な方針を策定し、関連施策を推進する。