第105回看護師国家試験 午前必修問題

平成28年2月14日(日)に実施された第105回看護師国家試験について、午前問題のうち必修問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第105回看護師国家試験

|

|

厚生の指標増刊

国民衛生の動向 2025/2026

発売日:2025.8.26

定価:3,740円(税込)

416頁・B5判

雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。

|

ネット書店

電子書籍

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

午前 必修問題

▶午前1改題

日本の令和5年(2023年)の生産年齢人口の構成割合に最も近いのはどれか。

- 50%

- 60%

- 70%

- 80%

② 60%

令和5年(2023年)の年齢3区分別人口構成割合は、年少人口(0~14歳)が11.4%、生産年齢人口(15~64歳)が59.5%、老年人口(65歳以上)が29.1%となっている。少子高齢化により、年少人口と生産年齢人口は減少傾向、老年人口は増加傾向にある。

*第2編1章 1.2〕年齢別人口 p41~42

▶午前2

運動習慣が身体機能に与える影響で正しいのはどれか。

- 筋肉量の減少

- 体脂肪率の増加

- 最大換気量の減少

- 基礎代謝量の増加

④ 基礎代謝量の増加

適切な身体活動・運動は、生活習慣病の予防やメンタルヘルス、生活の質の改善に有効であり、①筋肉量の増加、②体脂肪率の減少、③最大換気量の増加、④基礎代謝量の増加はそのもたらす効果である。

*第3編1章 2.3〕身体活動・運動 p91~92

▶午前3改題

日本の令和4年(2022年)における業務上疾病で、新型コロナウイルスり患によるものを除いた場合、発生件数が最も多いのはどれか。

- 振動障害

- 騒音による耳の疾患

- 負傷に起因する疾病

- じん肺症及びじん肺合併症

③ 負傷に起因する疾病

令和4年(2022年)の業務上疾病発生割合は、負傷に起因する疾病が74.5%と最も多く、そのうち災害性腰痛が62.7%を占める(新型コロナウイルスり患によるものを除かない場合、病原体による疾病が94.4%を占める)。

*第8編 8.労働災害補償と業務上疾病 p306~308

▶午前4

介護保険の給付はどれか。

- 年金給付

- 予防給付

- 求職者給付

- 教育訓練給付

② 予防給付

介護保険制度において、要介護(1~5)の者には介護給付が、要支援(1・2)の者には予防給付が支給される。

*第5編1章 3.介護給付 p225~228

*第5編1章 4.予防給付 p228

▶午前5

臨床研究を行うときに、研究対象者の立場を擁護するために審査を行う組織はどれか。

- 教育委員会

- 倫理委員会

- 医療事故調査委員会

- 院内感染対策委員会

② 倫理委員会

人間を対象とする医学研究の倫理的原則を掲げたヘルシンキ宣言等を踏まえ、わが国は「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」を制定している。倫理指針に基づき、倫理(審査)委員会は、臨床研究が倫理的配慮、科学的妥当性、研究機関・研究者等の利益相反に関する透明性が確保されているかどうかなどを審査する。

*第6編1章 10.臨床研究・治験 p259~260

▶午前6

正期産の定義はどれか。

- 妊娠36週0日から40週6日

- 妊娠37週0日から41週6日

- 妊娠38週0日から42週6日

- 妊娠39週0日から43週6日

② 妊娠37週0日から41週6日

妊娠満22週0日~36週6日の出産を早期産、妊娠満37週0日~41週6日の出産を正期産、妊娠満42週0日以降の出産を過期産という。

*第2編2章 2.出生 p51~55

▶午前7

日本の女性の平均閉経年齢に最も近いのはどれか。

- 40歳

- 45歳

- 50歳

- 55歳

③ 50歳

日本人女性の閉経は約45~55歳、平均閉経年齢は約50歳とされる。閉経を挟んで前後約10年間の更年期には卵胞ホルモン(エストロゲン)の分泌が急激に減り、様々な症状が現れることがある。

▶午前8改題

日本の令和4年(2022年)における家族の世帯構造で最も少ないのはどれか。

- 単独世帯

- 三世代世帯

- 夫婦のみの世帯

- 夫婦と未婚の子のみの世帯

② 三世代世帯

令和4年(2022年)の世帯構造をみると、単独世帯が32.9%、夫婦と未婚の子のみの世帯が25.8%、夫婦のみの世帯が24.5%、ひとり親と未婚の子のみの世帯が6.8%、三世代世帯が3.8%などとなっている。

*第2編1章 2.世帯の動向 p44~47

▶午前9

保健所の設置主体で正しいのはどれか。

- 国

- 都道府県

- 社会福祉法人

- 独立行政法人

② 都道府県

保健所は地域保健法に基づき、地域における公衆衛生の向上と増進を図るため一般的に都道府県が設置する。

*第1編2章 2.衛生行政の組織 p22~24

▶午前10

チーム医療で正しいのはどれか。

- 国家資格を持つ者で構成される。

- リーダーとなる職種を固定する。

- 他施設との間で行うことはできない。

- メンバー間で情報を共有して意思決定をする。

④ メンバー間で情報を共有して意思決定をする。

チーム医療は、多種多様な医療スタッフが、各々の高い専門性を前提に目的と情報を共有し、業務を分担しつつも互いに連携・補完し合い、患者の状況に的確に対応した医療を提供するものである。

*第4編1章 4.6〕近年の医療関係者の業務の動向 p201~202

▶午前11

内分泌器官はどれか。

- 乳腺

- 涙腺

- 甲状腺

- 唾液腺

③ 甲状腺

甲状腺は、代謝を促進する甲状腺ホルモンを血液中に分泌する内分泌器官である。ホルモン分泌の低下(甲状腺機能低下症)により低体温症状などを引き起こす。

▶午前12

臓器の移植に関する法律における脳死の判定基準に含まれるのはどれか。

- 低体温

- 心停止

- 平坦脳波

- 下顎呼吸

③ 平坦脳波

脳死は脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止した状態をいい、「深い昏睡」「瞳孔の散大と固定」「脳幹反射の消失」「平坦な脳波」「自発呼吸の停止」の5項目を行い、6時間以上経過した後の同じ一連の検査(2回目)により判定され、脳死下の臓器移植が可能となる(6歳未満の小児は脳死判定を24時間空けて行う)。

*第3編4章 6.臓器移植・組織移植 p162~163

▶午前13

高齢者の体重に占める水分量の割合に最も近いのはどれか。

- 45%

- 55%

- 65%

- 75%

② 55%

成人の体重に占める水分量は約60%であるが、高齢者は減少し約50~55%であるため脱水が生じやすい。

▶午前14

徐脈性の不整脈で起こりやすいのはどれか。

- 失語

- 失行

- 失神

- 失明

③ 失神

成人の標準的な脈拍は1分間に約60~100回であるが、これが60回未満になる徐脈性不整脈では、めまいや失神、眼前暗黒感の症状が現れることがある。

▶午前15

糖尿病の血糖コントロールの指標となる検査値はどれか。

- 総ビリルビン

- 総コレステロール

- グリコヘモグロビン

- クレアチニンクリアランス

③ グリコヘモグロビン

グリコヘモグロビン(HbA1C)は、赤血球中のヘモグロビンにグルコース(ブドウ糖)が非酵素的に結合した糖化蛋白質で、糖尿病の評価を行う上でその割合が血糖コントロールの指標として重要となる。

▶午前16

認知症の中核症状はどれか。

- 幻聴

- 抑うつ

- 希死念慮

- 見当識障害

④ 見当識障害

認知症の症状は、記憶障害や見当識障害(自分がどこにいるかわからなくなる等の症状)、理解力・判断力の低下などの中核症状と、行動・心理症状(BPSD)に大別される。

*第3編2章 2.2〕認知症施策のあゆみ p105~107

▶午前17

ステロイド薬の副作用(有害事象)はどれか。

- 便秘

- 口内炎

- 低血圧

- 骨粗鬆症

④ 骨粗鬆症

ステロイド(副腎皮質ステロイド)薬は、炎症の抑制や免疫力の抑制など幅広い疾患で用いられているが、高血糖や高血圧、易感染性、骨粗鬆症、食欲増進による体重増加、満月様顔貌〈ムーンフェイス〉など副作用が多く、注意を要する。

▶午前18

骨盤底筋訓練が最も有効なのはどれか。

- 溢流性尿失禁

- 切迫性尿失禁

- 反射性尿失禁

- 腹圧性尿失禁

④ 腹圧性尿失禁

腹圧性尿失禁は、重い物を持ち上げたときや運動時、せき・くしゃみをしたときなど、腹部に力を加えたときに起こる不随意の尿漏れである。骨盤底筋の衰えにより尿道がコントロールできないことが原因であるため、行動療法として骨盤底筋訓練が効果的である。

×① 溢流性尿失禁

溢流性尿失禁は、前立腺肥大症などに伴う排尿障害により、尿がうまく出せず、少しずつ漏出するして起こる失禁である。その疾病予防や治療、生活習慣の改善が有効である。

×② 切迫性尿失禁

切迫性尿失禁は、急に我慢できないほどの強い尿意を催す尿意切迫感による失禁である。薬物療法や排尿間隔の記録などの生活指導が有効である。

×③ 反射性尿失禁

反射性尿失禁は脊椎損傷などにより尿意を感じず不随意に起こる失禁で、尿道カテーテルを用いた間欠的自己導尿を行う。

▶午前19

口腔ケアで適切なのはどれか。

- 歯肉出血がある場合は実施しない。

- 含嗽ができない患者には禁忌である。

- 経口摂取の有無に関係なく実施する。

- 総義歯の場合は義歯を入れた状態で実施する。

③ 経口摂取の有無に関係なく実施する。

経鼻経管栄養法などにより経口摂取がない場合でも、唾液の分泌低下により自浄作用が低下し、口腔内の衛生は悪化するため、口腔ケアを実施する。

×① 歯肉出血がある場合は実施しない。

歯肉出血は歯垢(プラーク)の蓄積による炎症が原因で生じる。出血がみられた場合でも歯垢を除去し、柔らかい歯ブラシや指で歯肉をマッサージするなど、適切な口腔ケアがより必要である。

×② 含嗽ができない患者には禁忌である。

含嗽(うがい)ができない患者であっても、ブラッシングの後に水を切ったガーゼで口腔内を拭き取るなどで代替できる。

×④ 総義歯の場合は義歯を入れた状態で実施する。

総義歯の下の歯茎や粘膜の衛生を保つため、口腔ケア時には義歯を外すことが望ましい。

▶午前21

注射針を皮膚に対して45〜90度の角度で刺入するのはどれか。

- 皮内注射

- 皮下注射

- 筋肉内注射

- 静脈内注射

③ 筋肉内注射

筋肉内注射は、皮下組織の奥にある筋肉内に直接注射するため、確実に届くように45~90度の角度で刺入する。

▶午前22

薬剤の血中濃度の上昇が最も速い与薬方法はどれか。

- 坐薬

- 経口薬

- 筋肉内注射

- 静脈内注射

④ 静脈内注射

静脈内注射は、直接薬剤を血管内に投与し、全身に循環されるため、薬剤の吸収速度、血中濃度の上昇は最も速い。

▶午前23

患者が自己採血で簡単に測定できるのはどれか。

- 血糖

- カリウム

- カルシウム

- アルブミン

① 血糖

血糖は、簡易血糖測定器を用いて自己採血し、測定することができる。血糖値を適切な範囲で維持する(血糖コントロール)ため、糖尿病患者等のセルフケアとして活用される。

▶午前24

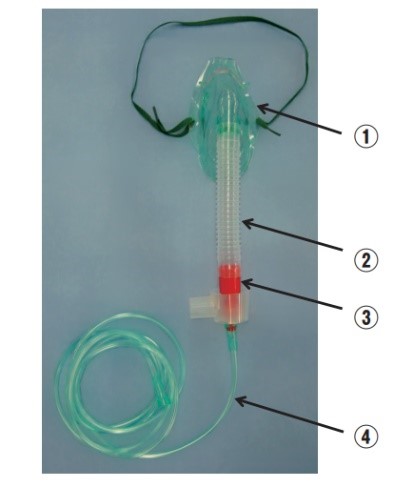

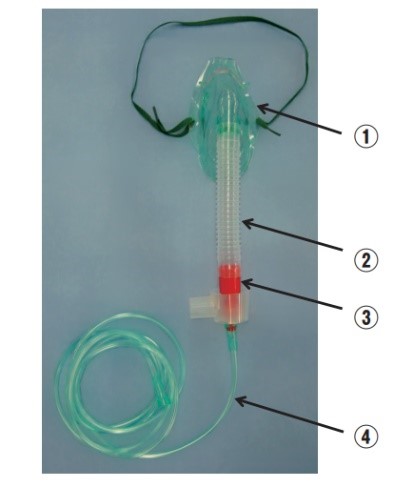

ベンチュリーマスクの写真を別に示す。

酸素流量の設定と併せて吸入酸素濃度を調節するのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

③ ③

ベンチュリーマスクは酸素療法で用いる酸素投与器具で、③の色分されたダイリューターで24~50%の酸素濃度を調節し、酸素流量を設定することで、患者の1回換気量に左右されず安定した投与ができる。

▶午前25

災害による心理的ストレスが身体反応として最も強く現れる時期はどれか。

- 発災後3~7日

- 発災後2週~1か月

- 発災後半年~3年

- 発災後4年目以降

① 発災後3~7日

発災後数日から数週間の急性期には急性ストレス障害が生じやすい。なお、発災後1か月以降の中長期以降には、慢性疾患の悪化や心的外傷後ストレス障害(PTSD)などの精神疾患が生じやすい。

*第3編2章 4.6〕(7)災害時の支援 p117

資料 厚生労働省「第102回保健師国家試験、第99回助産師国家試験、第105回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第105回看護師国家試験

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 保健師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 助産師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 医師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 薬剤師国家試験に出る国民衛生の動向