第108回助産師国家試験問題・正答-国民衛生の動向対応

令和7年2月13日実施の第108回助産師国家試験の全問題と正答を掲載します。

また、内容に応じて衛生テキスト「国民衛生の動向2025/2026」の参照章・ページを示します。問題を解きながら本誌を確認することで、より問題の理解を深めることできます。

分野別解説付き問題まとめ

を合わせて活用しながら、合格に近づく過去問対策を進めて頂ければ幸いです。

なお、最新の統計の記載、法律の改正、不適切問題などにより、一部問題を改変、削除しています。

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

第108回助産師国家試験目次

第108回助産師国家試験・午前(55問)

▶午前1

産後の授乳について母乳栄養または人工栄養にするか迷っている初妊婦に対して、助産師は具体的な授乳のイメージができるように説明し「一緒に考えましょう」と伝えた。

このときの助産師の対応は、倫理原則のうちどれか。

- 正義

- 善行

- 無危害

- 自律尊重

▶午前2

妊婦の摂取量が過量な場合に、有機水銀による胎児の健康障害が最も懸念される魚介はどれか。

- サバ

- ブリ

- カツオ

- クロマグロ

▶午前3

Aさん(54歳、女性、専業主婦)は夫と2人暮らしである。趣味は読書で家事以外で家から出ることは少ない。

Aさんが運動不足によってリスクが高くなる健康問題はどれか。

- 1型糖尿病

- 子宮内膜症

- 腹圧性尿失禁

- メタボリックシンドローム

▶午前4

卵胞の発育で正しいのはどれか。

- 排卵時の卵胞の直径は3~5mmである。

- 初経のころの原始卵胞数は出生時より少ない。

- 排卵されなかった卵胞はグラーフ卵胞となる。

- プロゲステロンの作用によって排卵に至る卵胞が1つになる。

▶午前5

男性不妊のリスク因子はどれか。

- 腎結石

- 低身長

- 両側鼠径ヘルニア修復術の既往

- 単純ヘルペスウイルスの感染の既往

▶午前6

妊娠初期にみられる生殖器の変化で正しいのはどれか。

- 子宮頸部は茶褐色を示す。

- 子宮体部は非対称性に増大する。

- 卵巣は妊娠8週までに縮小する。

- 子宮内膜に子宮体部の全血流量の90%が分布するようになる。

▶午前7

胎児の免疫で正しいのはどれか。

- 先天感染に対してIgMが産生される。

- T細胞が産生されるのは出生後である。

- 血中の主要な免疫グロブリンはIgAである。

- B細胞が血中に現れるのは在胎30週ころからである。

▶午前8

胎児が吸啜と嚥下の協調運動ができるようになる在胎週数はどれか。

- 20週~22週

- 24週~26週

- 28週~30週

- 32週~34週

▶午前9

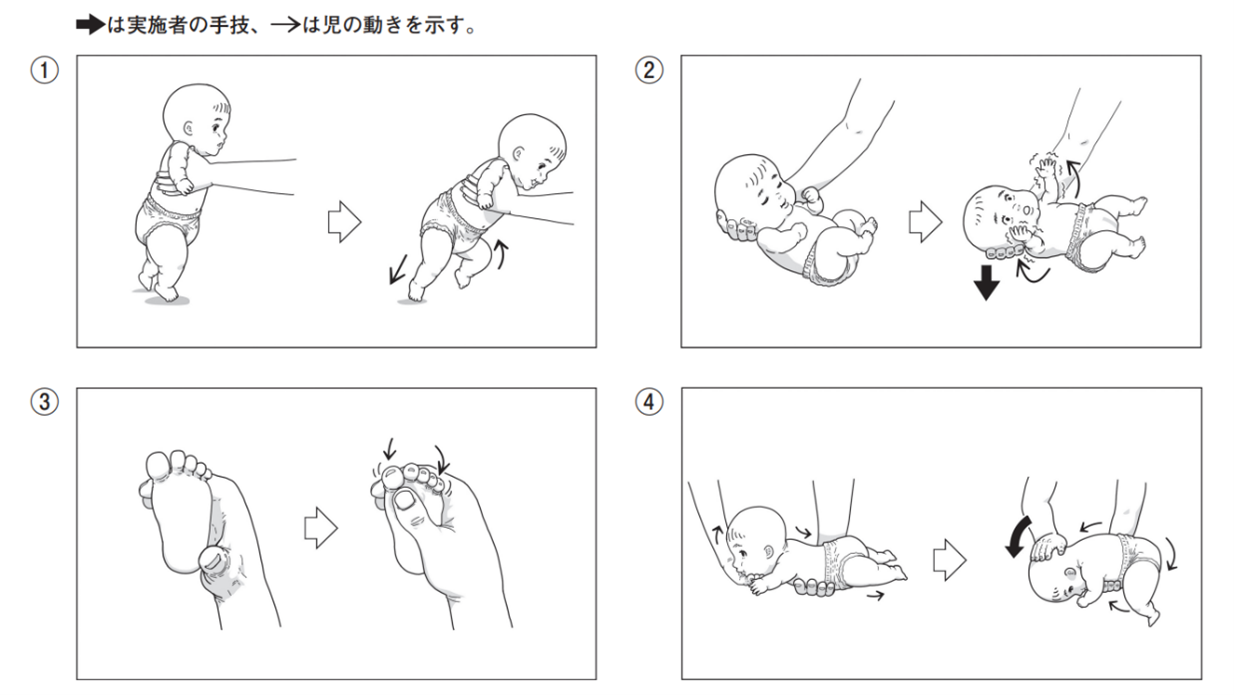

乳児にみられる反射を別に示す。

正期産で生まれた児が生後3、4か月になったころに、消失する反射はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

▶午前10

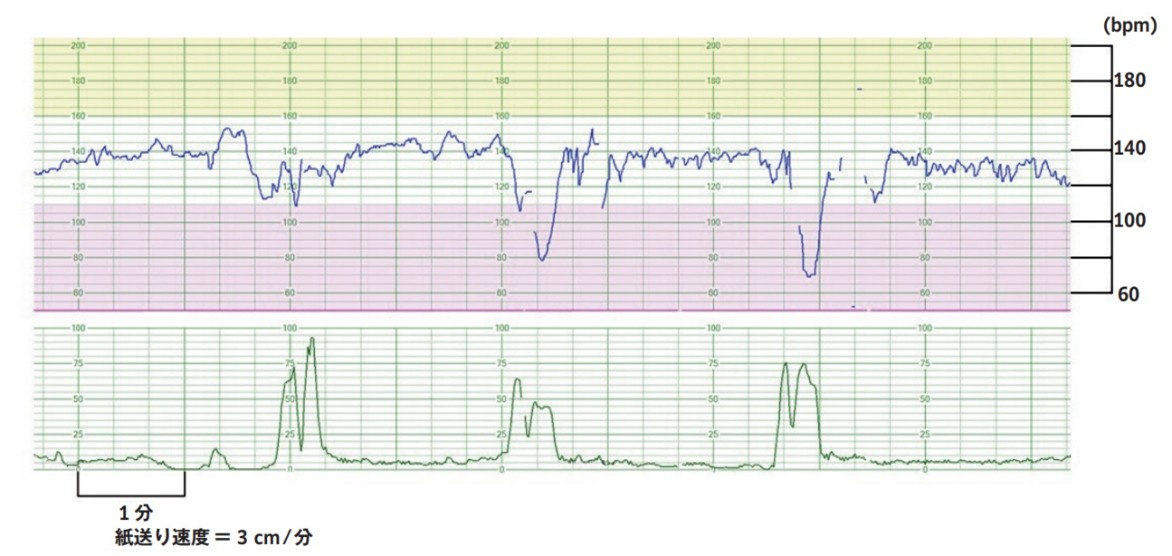

Aさん(39歳、初産婦)は、妊娠36週3日に前期破水で入院した。翌日の午前7時から陣痛が発来し、内診所見は、子宮口4cm開大、展退度60%、Station-1、子宮頸管の硬度は中、子宮口の位置は中央であった。午前11時からの胎児心拍数陣痛図を別に示す。

このときのアセスメントで正しいのはどれか。

- 過強陣痛である。

- 臍帯圧迫が起きている。

- 子宮内感染が起きている。

- 胎児がアシドーシスである。

▶午前11

異所性妊娠の発生が最も多い部位はどれか。

- 腹膜

- 卵巣

- 卵管間質部

- 卵管膨大部

▶午前12

甲状腺機能亢進症合併妊娠で正しいのはどれか。

- 抗甲状腺薬は胎児の甲状腺機能を亢進させる。

- 甲状腺機能亢進症は産後に軽快することが多い。

- 甲状腺機能亢進状態が続くと早産のおそれがある。

- 妊婦全員に甲状腺機能検査を行うことが推奨されている。

▶午前13

サイトメガロウィルスの母子感染で正しいのはどれか。

- 発生頻度は0.01%程度である。

- 新生児尿の核酸検査で診断する。

- 近年の妊婦の抗体保有率は上昇している。

- 妊娠以前に感染の既往がある妊婦では発生しない。

▶午前14

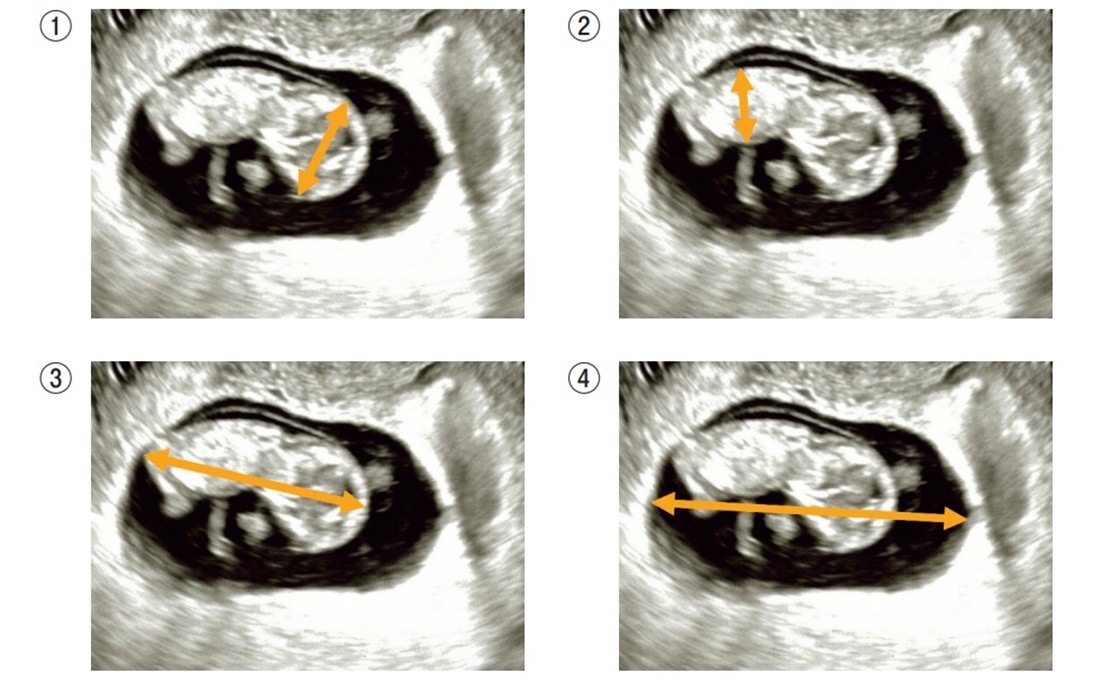

Aさん(初妊婦)は、自宅で妊娠反応が陽性となり、産婦人科クリニックを受診した。Aさんは「最終月経から約10週経過していると思うが、記憶が曖昧」と話す。 胎児超音波検査の写真を別に示す。

妊娠週数を確定するために計測する部位はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

▶午前15

会陰切開の縫合部痛を訴えている褥婦へのケアで正しいのはどれか。

- 仰臥位を勧める。

- シャワー浴を禁止する。

- 会陰部への冷罨法を勧める。

- 産褥期の性交痛とは関連しないことを伝える。

▶午前16

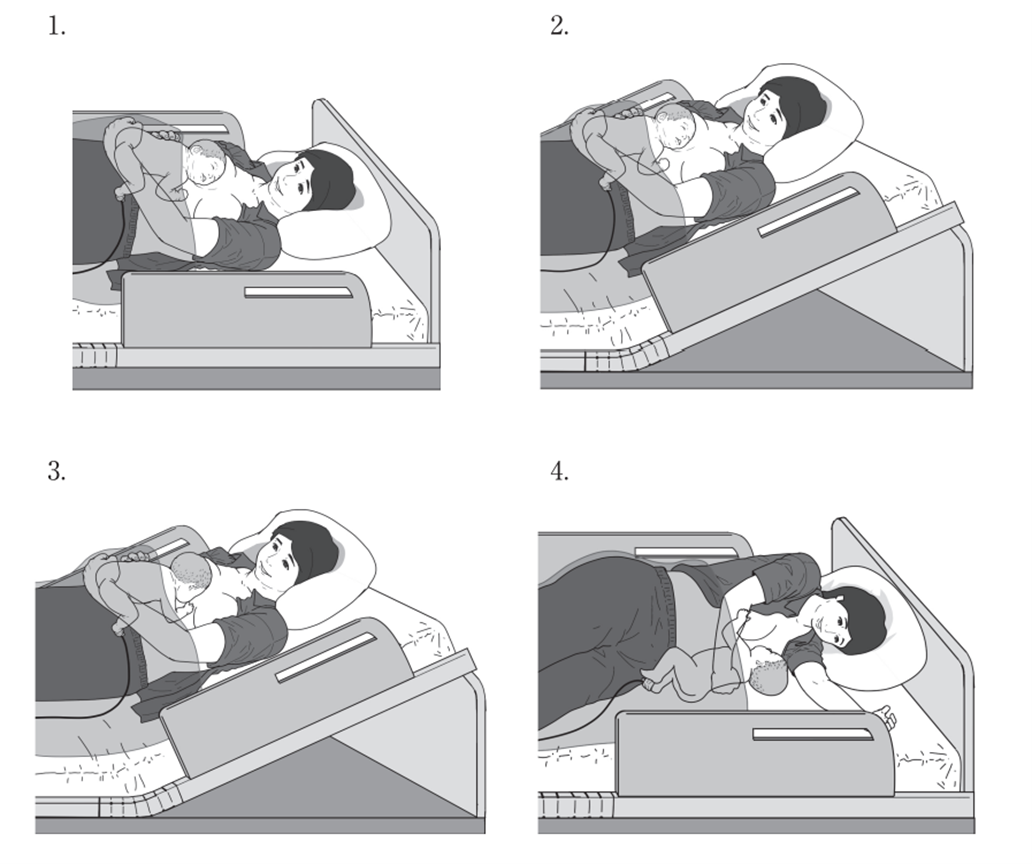

正期産の正常新生児と分娩後の母親に対して早期母子接触を行う。母子ともに状態は安定している。

母子の体位を図に示す。

望ましいのはどれか。

▶午前17

身体発育や神経発達に異常のない乳幼児の月齢と睡眠パターンの組合せで適切なのはどれか。

- 生後1か月――昼夜の区別なく睡眠と覚醒を繰り返す。

- 生後4か月――1日の睡眠回数が8回になる。

- 生後7か月――夜間2時間おきに目を覚ます。

- 生後12か月――1日の睡眠時間が7時間になる。

▶午前18

Aちゃん(6か月、男児)は、救急外来に搬送された。母親は「Aちゃんが泣き止まないため、父親があやすつもりで強く揺さぶったところ、しばらくしたらぐったりした」と話している。Aちゃんは、CT検査の結果、硬膜下血腫が確認された。外見上の外傷は認められなかった。

このときAちゃんに生じている可能性が高いのはどれか。

- 下血

- 眼底出血

- 鼓膜穿孔

- 股関節の脱臼

▶午前19

地域周産期母子医療センターであるA病院は、B市の事業委託を受けて産科病棟内で短期入所(ショートステイ)型の産後ケア事業を実施することになった。

新規事業のPDCAサイクルで計画にあたるのはどれか。

- 利用者の募集

- 1日の利用人数の設定

- 食事メニューの見直し

- 利用者へのアンケート調査

▶午前20

妊婦健康診査の公費負担について正しいのはどれか。

- 国が全額公費負担している。

- 妊婦1人当たりの公費負担額は全国一律である。

- 多胎と単胎の妊婦健康診査の公費負担額は同じである。

- 全市区町村で妊婦1人当たり14回以上の公費負担をしている。

▶午前21

周産期医療の体制構築に係る指針において、総合周産期母子医療センターの母体・胎児集中治療室〈MFICU〉に求められる事項で正しいのはどれか。

- 占有の手術室

- 1床につき6.3m2の個室

- 3床に1名の助産師又は看護師の配置

- 経皮的酸素分圧〈tcPO2〉監視装置の設置

▶午前22

子を持つ親の支援に関する項目と根拠法令の組合せで正しいのはどれか。

- ひとりで子どもを育てる母親の就業支援――男女共同参画社会基本法

- ファミリーサポートセンターでの支援――次世代育成支援対策推進法

- 未就学の子の看護休暇の取得――育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉

- 出産育児一時金の支給――労働基準法

▶午前23

Aさん(32歳、初産婦)は、女児を正常分娩で出産した。母子ともに経過は順調で、混合栄養である。退院前日に大規模災害が発生した。Aさんの退院先は断水しているが、建物の崩壊はない。Aさんは退院を希望している。

退院時に説明する内容で適切なのはどれか。

- 「母乳分泌の量に関わらず母乳は中止しましょう」

- 「哺乳瓶の代わりに紙コップを使用することができます」

- 「調乳には硬水のミネラルウォーターを使用してください」

- 「退院先の断水が復旧するまで赤ちゃんは病院で預かります」

▶午前24

Aさん(40歳)は、不妊治療にて妊娠し、妊娠10週で流産した。不妊専門相談センターの電話相談で「初めての妊娠で、楽しみにしていたのに。どうしたらよいか分かりません」と話した。

不妊専門相談センターの助産師がAさんに最初に話す内容で適切なのはどれか。

- 「里親制度について説明しましょう」

- 「ご家族はどのように言っているのですか」

- 「染色体検査を受けることをお勧めします」

- 「流産となり気持ちが混乱しているのですね」

- 「習慣流産の治療で有名な病院を紹介しましょう」

▶午前25

正常分娩にて出生し、完全母乳栄養中の健康な乳児において、生後1か月の腸内 細菌叢で最も優位になるのはどれか。

- ビフィズス菌

- ブドウ球菌

- 乳酸桿菌

- 連鎖球菌

- 大腸菌

▶午前26

思春期を対象にした月経に関する説明で正しいのはどれか。

- 「18歳までは初経がなくても正常です」

- 「運動選手の場合は、月経がなくても正常です」

- 「月経周期が33日でも規則的であれば問題ありません」

- 「月経痛があっても鎮痛薬は使わないようにしましょう」

- 「10歳代で起こる月経困難症は、何かの病気がある可能性が高いです」

▶午前27

分娩後の恥骨結合離開で安静臥床中の褥婦への対応で適切なのはどれか。

- 座位保持ができるようになってから授乳を開始する。

- 恥骨の触診は手掌全体で恥骨に圧をかけて押す。

- 恥骨と大転子周囲を骨盤ベルトで固定する。

- 産後2、3日で治癒することを伝える。

- 骨盤底筋体操を勧める。

▶午前28

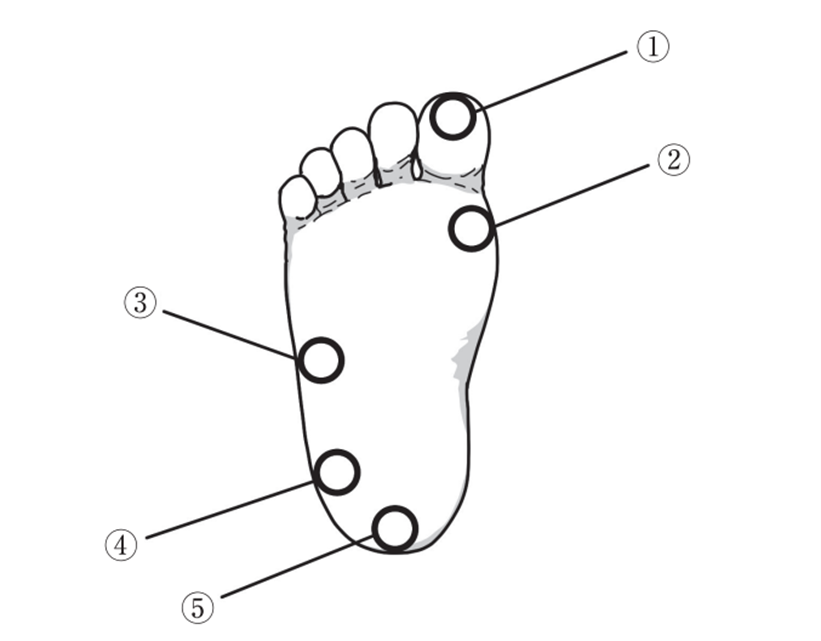

新生児の足底を図に示す。

新生児マススクリーニング検査の採血時の穿刺部位で正しいのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

▶午前29

4か月児健康診査における視覚の標準的な発達を確認するための項目で正しいのはどれか。

- 斜視

- 視力

- 追視

- 色の区別

- 光への反応

▶午前30

Aさん(初産婦)は妊娠35週0日でBちゃん(女児)を出産した。Bちゃんの出生時の身長は42cm、体重は2,200gであった。

Bちゃんが該当するのはどれか。

- appropriate for gestational age

- heavy for gestational age

- large for gestational age

- light for gestational age

- small for gestational age

▶午前31

早産児の脳室内出血で正しいのはどれか。

- 低体温療法の適応である。

- 生後72時間以内に起こりやすい。

- 約80%が分娩時外傷によって起こる。

- 在胎34週以降の出生児に起こりやすい。

- 急性期の診断には頭部MRI検査が有用である。

▶午前32改題

日本の令和5年(2023年)の人口動態統計における妊産婦死亡の死因別死亡数のうち、直接産科的死亡で最も多いのはどれか。

- 妊娠、分娩及び産じょくにおける浮腫、タンパク〈蛋白〉尿及び高血圧性障害

- 前置胎盤及び(常位)胎盤早期剝離

- 産科的塞栓症

- 子宮外妊娠

- 分娩後出血

▶午前33

銅付加型子宮内避妊器具〈Cu-IUD〉について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 最長1年使用できる。

- 高い避妊効果がある。

- 未産婦に適している。

- 乳汁分泌量に影響を及ぼす。

- 緊急避妊法として使用される。

▶午前34

妊娠の成立に関して正しいのはどれか。2つ選べ。

- 排卵後の卵胞は黄体形成ホルモン〈LH〉を産生する。

- 受精は排卵の12~24時間後に行われる。

- 受精とは精子と卵子が結合し細胞質と核が融合することである。

- 受精卵は桑実胚期に着床する。

- 子宮内膜の増殖期に受精卵が着床する。

▶午前35

正常分娩進行中の子宮の変化で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 子宮峡部は伸展して薄くなる。

- 子宮頸部は下方から開大する。

- 子宮峡部が収縮し子宮体部が伸展する。

- 子宮洞筋部の収縮は娩出の原動力となる。

- 組織学的子宮口の位置に生理的収縮輪が形成される。

▶午前36

Whooleyの包括的2項目質問票の説明で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 使用は医師に限られている。

- 妊娠期の使用が推奨されている。

- 全般性不安障害〈全般不安症〉の発症を評価する。

- 直近7日間に該当する症状がよくあったかを尋ねる。

- 質問への回答のいずれかが「はい」であれば抑うつ状態の可能性がある。

▶午前37

Aさん(22歳、初妊婦)は、妊娠前に外陰部の腫瘤を自覚していたが、自然に消失したという。産婦人科の初診時に梅毒血清反応と梅毒トレポネーマ抗体血清検査を行ったところ、いずれも陽性であった。

Aさんへの治療で正しいのはどれか。2つ選べ。

- ペニシリン系抗菌薬を投与する。

- 妊娠12週以降に治療を開始する。

- 治療効果の判定は梅毒血清反応で行う。

- 陰圧室に隔離して治療を行う必要がある。

- 外陰部に副腎皮質ステロイド軟膏を塗布する。

▶午前38

出生後1時間の新生児の呼吸の異常所見はどれか。2つ選べ。

- 呼吸数が50/分である。

- 周期性呼吸がみられる。

- 呼気時に呻吟がみられる。

- 胸骨上窩の陥没呼吸がみられる。

- 吸気時に前胸部と腹部が同時に上昇する。

▶午前39

在胎30週で出生した極低出生体重児。先天性疾患や合併症はなく、日齢65に退院することとなった。自宅では保育所に通っている2歳の兄が両親とともに生活しており、兄の通う保育所ではインフルエンザとRSウイルス感染症が流行している。

退院時に児に行う感染予防対策で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 予防的抗菌薬の投与

- 肺炎球菌ワクチンの接種

- 副腎皮質ステロイド薬の吸入

- インフルエンザワクチンの接種

- 抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体の投与

▶午前40

Aさんは、妊婦健康診査でHBs抗原陽性、HBe抗原陽性を指摘された。

母子感染予防策で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 予定帝王切開で分娩を行う。

- 出産直前の母体にγ-グロブリンを投与する。

- 出生直後の児にB型肝炎ワクチン接種を行う。

- 生後2か月で抗HBsヒト免疫グロブリンを児に投与する。

- 出生12時間以内に抗HBsヒト免疫グロブリンを児に投与する。

次の文を読み41~43の問いに答えよ。

Aさん(30歳、1回経産婦)は、妊娠37週の妊婦健康診査でB群溶血性連鎖球菌〈GBS〉陽性であったが、それ以外の妊娠経過に異常はなかった。妊娠40週5日の午後10時にAさんは電話で「午後4時くらいから不規則に子宮収縮がありましたが、午後7時からは規則的に15分間隔になり、今も変わりません。生理痛のような痛みがあります。昨日の妊婦健康診査で、子宮の出口は2cm開いていると言われました。昨日から褐色のおりものがありますが、破水はしていません。いきみたい感じはありません」と落ち着いて話した。

▶午前41

Aさんは「病院までは30分くらいで行けます。上の子は近所に住む実母に預けることができます。どうしたらよいでしょうか」と話した。

電話でのAさんへの説明で適切なのはどれか。

- すぐに来院してもらう。

- 破水後にもう一度電話してもらう。

- 明日の午前中に外来を受診してもらう。

- 陣痛が10分間隔になったら来院してもらう。

- いきみたい感じがでてきたら来院してもらう。

▶午前42

その後Aさんは入院し、陣痛発来5時間後に陣痛間欠5分、陣痛発作40秒となった。内診所見は、子宮口7cm開大、展退度80%、Station±0、子宮頸管の硬度は軟、子宮口の位置は前方であった。矢状縫合は斜径、小泉門は5時方向、卵膜は触れず、薄いピンク色の羊水の流出を確認した。胎児心拍数陣痛図の波形はレベル2。腰部痛があるため左側臥位で過ごしており、肛門が押される感じがすると訴えている。

このときの対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 入浴するよう促す。

- 四つん這いの姿勢になるよう促す。

- エネルギー源となる食事の摂取を勧める。

- Valsalva〈バルサルバ〉法を実施してもらう。

- 分娩監視装置による連続モニタリングから、間欠的胎児心拍数聴取にする。

▶午前43

Aさんは、分娩開始後9時間で正常分娩した。分娩後、左正中側切開への縫合術が行われた。分娩時出血量は440mLで、子宮収縮は良好であった。分娩5時間後、Aさんは尿意を感じ、トイレまで歩行したが尿は出なかった。体温36.8℃、脈拍78/分、血圧138/74mmHg。子宮底の高さは臍高で硬く触れ、流血はない。口渇なし。意識は清明である。会陰切開縫合部の腫脹と発赤はない。触診で膀胱充満がみられた。膀胱部の不快感はない。

Aさんの尿が出ない原因で考えられるのはどれか。

- 脱水

- 尿路感染症

- 子宮復古不全

- 骨盤底筋群の弛緩

- 膀胱壁の平滑筋の麻痺

次の文を読み44~46の問いに答えよ。

Aさん(34歳、初産婦)は、妊娠40週4日。妊娠中の経過は、母児ともに順調で推定胎児体重は2,980gである。本日、午前1時から、10分おきに子宮収縮が出現したため、午前3時に来院した。入院から12時間後、内診所見は子宮口9cm開大、展退度100%、Station+2であった。胎児は第1胎向、第1分類、胎児心拍数陣痛図の波形はレベル1である。分娩室に入室して側臥位で過ごしているが、呼吸が乱れ全身に力が入っている。

▶午前44

このときの助産師の対応で適切なのはどれか。

- 酸素投与を行う。

- 仰臥位を勧める。

- 深呼吸を促す。

- 排泄を促す。

▶午前45

1時間後、Aさんは左側臥位で分娩をすることとなった。第4回旋で児の顔が向くと考えられる方向はどれか。

- Aさんの肛門側

- Aさんの恥骨側

- Aさんの左足側

- Aさんの右足側

▶午前46

児の出生から15分後に胎盤娩出した。Aさんは興奮気味で気分が高揚している様子である。分娩時出血量は320mLであった。1時間値は体温37.3℃、呼吸数30/分、脈拍84/分、血圧108/68mmHg、出血量40mL、子宮底の高さは臍高。硬度はやや良好で、子宮底マッサージで良好となった。

このときの観察結果で正常から逸脱しているのはどれか。

- 体温

- 呼吸数

- 脈拍

- 血圧

- 出血量

次の文を読み47~49の問いに答えよ。

Aさん(36歳、初産婦)は、胎児超音波検査は異常なく、妊娠経過は順調であり無痛分娩を希望している。妊娠40週5日、陣痛発来し入院した。医師がカテーテルを硬膜外腔に挿入し、テストドーズをカテーテルに注入し、母児ともに問題ないことを確認した。その後、硬膜外麻酔を開始し、Aさんの痛みは和らぎ、息苦しさはなかった。コールドテストにて麻酔が効いている範囲を評価した。

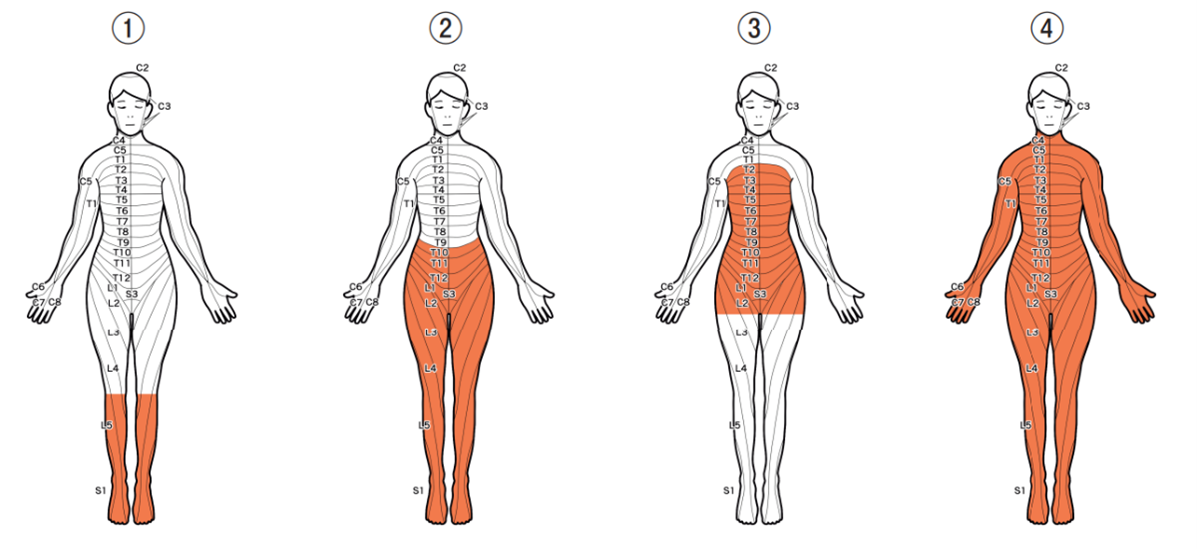

▶午前47

図を別に示す。このときコールドテストで冷感を感じない部位を橙色で示す。

適切な範囲はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

▶午前48

2時間後、Aさんの内診所見は既破水、子宮口3cm開大、展退度50%、Station±0であった。胎児心拍数陣痛図で、胎児心拍数は60bpmで2分間持続した。

このときの助産師の対応で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 体位を変える。

- 抗菌薬の準備をする。

- 医師に診察を依頼する。

- オキシトシンの点滴を準備する。

- 医師に硬膜外麻酔薬の投薬追加を提案する。

▶午前49

その後、Aさんは緊急帝王切開で女児を分娩した(羊水混濁なし)。児は、3,108g、Apgar〈アプガー〉スコア1分後8点、5分後9点であった。出生後5時間の時点で、児は、呼吸数120/分、心拍数160/分、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉92%(room air)、直腸温38.0℃で、医師は新生児搬送することに決めた。

新生児搬送までの児への対応で正しいのはどれか。

- 酸素を投与する。

- 直接母乳を与える。

- 冷罨法で体温を下げる。

- 肺サーファクタント補充療法の準備をする。

次の文を読み50~52の問いに答えよ。

令和4年(2022年)3月1日、Aさん(27歳、初産婦)は妊娠28週0日、自宅で胎動の減少、性器出血、持続的な腹部の痛みを認めた。かかりつけの地域周産期母子医療センターを受診し、直ちに常位胎盤早期剝離と診断され、緊急帝王切開術にてBちゃんを出産した。Bちゃんの出生時の体重は1,300g、Apgar〈アプガー〉スコアは1分後2点、5分後3点、10分後4点であり、蘇生処置が行われた。その後、重症新生児仮死の診断でNICUに入院し、人工呼吸器が装着され、閉鎖式保育器に収容された。

▶午前50

保育器の管理方法で適切なのはどれか。

- 加湿槽へ生理食塩水を給水する。

- 保育器の吹出口をシーツで覆う。

- 保育器内温度を35℃に設定する。

- 保育器内湿度を30%に設定する。

▶午前51

Bちゃん(日齢120)はGCU入院中で全身状態は安定しているが、経口哺乳が進まず、経管栄養を続けている。頭部MRI検査で脳室周囲白質軟化症と診断された。医師から両親へ、経管栄養が当面必要であること、運動発達の遅れや麻痺が出現する可能性があること、2週間後を目安に退院できることが伝えられた。Aさんから助産師に「退院前に産科医療補償制度の申請をしたいと思ったが、できないと言われた。その理由を知りたい」と相談があった。

Aさんへの理由の説明で正しいのはどれか。

- 自宅で常位胎盤早期剝離を発症した。

- 在胎週数28週0日で生まれた。

- 出生体重が1,300gであった。

- 現在、日齢120である。

- 現在、入院中である。

▶午前52

Bちゃんが入院中の病棟の病床数は、NICU6床、GCU12床、合計18床である。3交代制で、深夜勤帯はNICU2名、GCU2名の合計4名の看護師または助産師と新生児科医師1名が勤務している。近年、自然災害が多発しているため、深夜勤帯に災害が発生したことを想定した避難訓練を実施した。訓練では、NICUで緊急避難が必要な場合の避難優先順位について確認した。

優先順位が高いのはどれか。

- 酸素投与中の児

- 人工呼吸器管理中の児

- 動脈ライン挿入中の児

- コットで経口哺乳を行っている児

次の文を読み53、54の問いに答えよ。

Aさん(30歳、経産婦)は、2年前に離婚し長女(3歳)と2人暮らしだったが、パートナー(36歳、会社員)と同居後まもなくして妊娠が判明し、婚姻届を提出している。妊娠経過は順調で、妊娠37週に3,000gの男児を出産、産後5日に2,900gの児とともに退院した。保健センターから委託を受けた助産師は、産後25日に新生児訪問でAさんの自宅を訪問した。児は母乳栄養で退院時から体重が420g増加、活気があり、頭皮、両眉および両頰に丘状の黄色湿疹があり、べたついている。Aさんは「沐浴は夫が毎日、ガーゼのハンカチを使って石鹸でしっかり洗っています。沐浴後は母乳を飲ませています」と話す。児の排尿は8~10回/日、排便は2~3回/日程度である。

▶午前53

助産師のAさんへの助言で適切なのはどれか。

- 人工乳を追加する。

- 湿疹の部位は手で洗う。

- 肛門刺激を1日1回行う。

- 沐浴後は白湯を飲ませる。

▶午前54

Aさんは「夫は妊娠中は上の子とよく遊んでくれましたが、退院してからは生まれた子を特に可愛がります。上の子が夫に抱っこをせがんだら応じますが、自分から上の子を抱っこすることはありません。上の子をもっと抱っこしてあげてほしいと夫には伝えています」と話す。夫によるAさんや第1子への暴力的な言動はない。Aさんは1年間の育児休業を取得予定である。

このときの助産師のAさんへの対応で適切なのはどれか。

- 要保護児童対策地域協議会とAさんの情報を共有することを伝える。

- Aさんと夫それぞれの家族への思いについて情報収集を継続する。

- 第1子の一時預かり事業の利用を勧める。

- 児童相談所への相談を勧める。

次の文を読み55の問いに答えよ。

Aさん(39歳、初妊婦)は2年前から不妊治療を受け、2回目の体外受精後に妊娠した。既往歴および家族歴ともに特記すべきことはない。Aさんは妊娠10週の妊婦健康診査で産科外来を訪れ、妊娠経過は順調であった。外来助産師に「不妊治療で妊娠した場合は、出生前検査を受けた方がよいのでしょうか。妊娠した友人は非侵襲的出生前遺伝学的検査〈NIPT〉を受けた人が多いです」と話す。

▶午前55

このときのAさんへの対応で適切なのはどれか。

- 「ご友人の出生前検査の経験を詳しく教えてください」

- 「Aさんの年齢から出生前検査を受けることをお勧めします」

- 「不妊治療で妊娠した女性の出生前検査の受検割合をお伝えしますね」

- 「Aさんが出生前検査を受けるかどうか考える理由をお話しいただけますか」

第108回助産師国家試験・午後(55問)

▶午後1

性的暴力について正しいのはどれか。

- 性的暴力は心的外傷後ストレス障害〈PTSD〉のリスク因子になる。

- 性的暴力の被害者支援の原則は性被害の詳細な聞き取りである。

- 交際相手との間の不同意性交は性的暴力にあたらない。

- 性的暴力の加害者は、全く知らない人が最も多い。

▶午後2

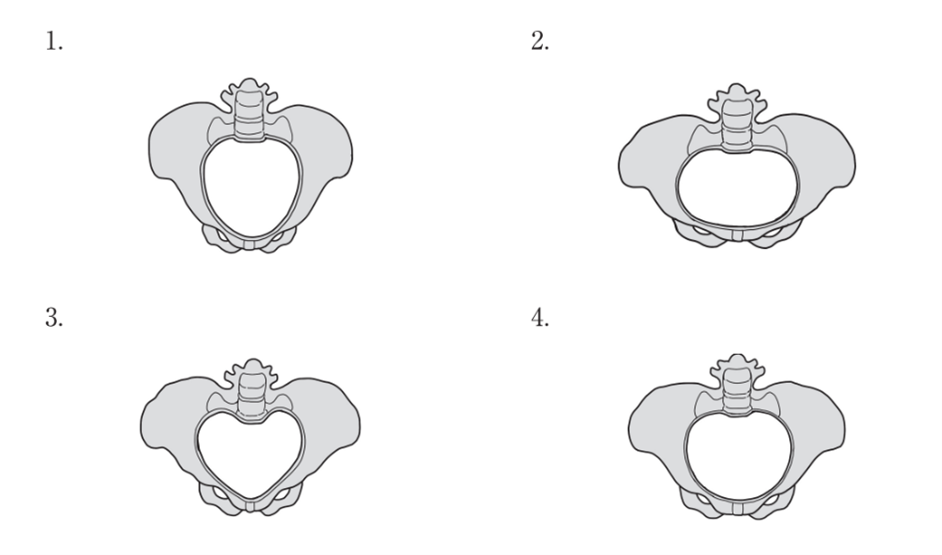

骨盤入口面の形態を図に示す。

女性型はどれか。

▶午後3

乳癌の自己検診で正しいのはどれか。

- 年1回行う。

- 触診は立位で行う。

- 視診は鏡に映して行う。

- 視診は片腕を上げた姿勢で行う。

▶午後4

卵巣過剰刺激症候群について正しいのはどれか。

- 出血傾向となる。

- 血管透過性が低下する。

- プロゲステロンの上昇によって発症する。

- hCG〈ヒト絨毛性ゴナドトロピン〉製剤の投与が発症の契機となる。

▶午後5

妊娠に伴う呼吸数と機能的残気量の変化の組合せで正しいのはどれか。

呼吸数 機能的残気量

- 増加する。――増加する。

- 増加する。――低下する。

- 低下する。――増加する。

- 低下する。――低下する。

▶午後6

在胎20週ころの胎児の形態と発育の説明で正しいのはどれか。

- 開眼する。

- 頭髪が認められる。

- 皮膚の透明度が増す。

- 老人様顔貌が消失する。

▶午後7

発育・発達が順調な乳幼児の社会性の発達の評価において、人見知りが始まる時期に最も近いのはどれか。

- 生後2か月

- 生後6か月

- 生後12か月

- 生後18か月

▶午後8

クラウス,M.H.とケネル,J.H.が提唱した母子相互作用で生じるエントレインメントにおける新生児の行動で正しいのはどれか。

- 母親があやすと笑う。

- 母親の行動を目で追いかける。

- 母親の話しかけに反応するように同調して自分の身体を動かす。

- 母親が指で新生児の手掌に触れると新生児は母親の指を握りしめる。

▶午後9

分娩予定日の算出で正しいのはどれか。

- 人工授精の施行日に280日を加える。

- 基礎体温の高温相の2日目に266日を加える。

- 体外受精・新鮮胚移植の採卵日に266日を加える。

- hMG-hCG療法のhCG〈ヒト絨毛性ゴナドトロピン〉製剤投与日に280日を加える。

▶午後10

Aさん(38歳、初産婦)は妊娠28週に妊婦健康診査のため来院した。身長162cm、体重69kg(非妊時体重62kg)、血圧128/62mmHg、尿蛋白(-)、尿糖(-)、子宮底長24cm。超音波検査で子宮頸管長38mm。Aさんは「夕方おなかが張ることがあるが、痛みはなく少し座っているとおさまります」と話す。

このときのAさんの状態のアセスメントで正しいのはどれか。

- 子宮頸管長の短縮が認められる。

- 子宮底長は妊娠週数に比べて小さい。

- 体重増加量が推奨基準を逸脱している。

- Braxton-Hicks〈ブラクストン-ヒックス〉収縮が出現している。

▶午後11

双胎妊娠について正しいのはどれか。

- 二絨毛膜双胎は二卵性双胎と診断する。

- 胎囊が2つあれば二絨毛膜双胎と診断する。

- 単胎妊娠に比べて胎児形態異常の発生頻度は低い。

- 膜性診断ができない場合は二絨毛膜双胎として管理する。

▶午後12

Aさん(32歳、初産婦)は陣痛開始から12時間が経過した。このときの内診所見は、子宮口7cm開大、展退度80%、Station±0、小泉門は触れず、大泉門が先進部として触れた。

この場合に予測される骨盤通過面はどれか。

- 小斜径周囲面

- 前後径周囲面

- 大斜径周囲面

- 気管頭頂径周囲面

▶午後13

養親となることを希望している者への特別養子縁組制度の説明で正しいのはどれか。

- 「養親は育児休業を取得できません」

- 「実親が育てたいと言った場合は、実親の元に戻ります」

- 「原則、養子になった子どもとの親子関係は解消できません」

- 「将来子どもが戸籍を見ると、養子であることが分かります」

▶午後14

母体の致死率が高く、妊娠を避けるべき循環器系の病態はどれか。

- 肺高血圧症

- 肺血栓塞栓症の既往

- 心室中隔欠損症の修復後

- NYHA心機能分類Ⅰ度の心不全

▶午後15

妊娠糖尿病の妊娠管理で正しいのはどれか。

- 食事療法として2分食を指導する。

- 薬物療法としてインスリン療法を行う。

- 薬物療法として経口血糖降下薬を内服する。

- 食前血糖120mg/dL以下を目指して指導する。

▶午後16

Aちゃん(4歳、男児)は幼稚園通園中である。有意語の発語が少なく指示が通じにくい、ごっこ遊びをしない、興味を持つおもちゃが限定されている、といった特徴から自閉スペクトラム症と診断されている。最近、不機嫌になって対応に困ることが多くなり、両親はAちゃんとの関わり方に悩んでいる様子である。

児への関わり方の指導で適切なのはどれか。

- 遊びの場になるべく多種類のおもちゃを置いておく。

- 興奮状態になった場合は1人になれる場所に誘導する。

- Aちゃんに理解できないことは明確な言葉で繰り返し伝える。

- Aちゃんの機嫌をみてその日のスケジュールをこまめに変更する。

▶午後17改題

低出生体重児について正しいのはどれか。

- 令和4年(2022年)の低出生体重児の割合は全出生の5%である。

- 低出生体重児の予後は在胎週数と相関しない。

- 3歳までに成長曲線を上回る。

- 成人後の肥満に関連がある。

▶午後18

高校2年生を対象に、将来の妊娠も視野に入れた健康づくりをテーマに助産師が健康教育を行うことになった。

説明で適切なのはどれか。

- 「バランスのよい食事で適正な体重を維持しましょう」

- 「スポーツは1日60分、1週間300分を目安に行いましょう」

- 「結婚したら、女性は速やかにかかりつけの婦人科医院をつくりましょう」

- 「幼児期に風しんワクチンを受けていても妊娠初期に再度接種しましょう」

▶午後19

A病院は母体・胎児集中治療室〈MFICU〉を持たない総合病院である。

A病院の産科病棟の管理で正しいのはどれか。

- 空床に他科の患者を受け入れることができる。

- 助産師の配置人数は診療報酬で規定されている。

- 母児同室をする病室の床面積は診療報酬で規定されている。

- 正常新生児6名に1名の看護職員を配置しなければならない。

▶午後20

出産扶助について適切なのはどれか。

- 自宅分娩は支給対象外である。

- 分娩介助費は実費で支給される。

- 分娩前の処置は支給対象ではない。

- 分娩後の衛生材料は現物支給される。

▶午後21

RhD式血液型不適合妊娠で胎児水腫が認められた。

このとき、胎児水腫を引き起こした免疫グロブリンはどれか。

- IgA

- IgD

- IgE

- IgG

- IgM

▶午後22

発熱を主訴に母乳外来を再診した産後4週の母親。産科医師の診察でインフルエンザと診断され、抗インフルエンザウイルス薬(オセルタミビルリン酸塩)が処方された。

今後の授乳について助産師の説明で適切なのはどれか。

- 「人工乳を補足しましょう」

- 「内服前に授乳しましょう」

- 「今までどおり授乳しましょう」

- 「搾乳した母乳を飲ませましょう」

- 「一度冷凍した母乳を解凍して飲ませましょう」

▶午後23

避妊指導におけるGATHER法の説明で正しいのはどれか。

- 集合教育の手法である。

- 全ての要素を順番に行う必要がある。

- 緊急避妊薬の指導に特化した手法である。

- 対象者の年齢に関係なく同じ情報を提供する。

- 避妊指導におけるカウンセリング手法である。

▶午後24

新生児真性メレナの原因はどれか。

- 壊死性腸炎

- 母体血の嚥下

- 急性胃粘膜病変

- ミルクアレルギー

- ビタミンKの欠乏

▶午後25

重篤な新生児黄疸による急性ビリルビン脳症の第1期に認められる臨床症状はどれか。

- 眼振

- 眼瞼下垂

- 後弓反張

- 胆汁性嘔吐

- Moro〈モロー〉反射の減弱

▶午後26

A助産師は、3年前に助産所を開設し、セミオープンシステムを導入している。半年前から、妊婦と子育て中の母親が交流できる子育てサロンを新たに開始した。A助産師は、妊産婦に助産所をより広く周知するためにホームページを見直すことにした。

助産所のホームページに掲載が禁止されているのはどれか。

- A助産師がサロンに参加した母親に依頼した体験談の記事

- セミオープンシステムの説明

- 子育てサロンの開催日時

- 助産所の分娩費用

- 嘱託医師の氏名

▶午後27

閉経以降の女性に生じる身体変化の特徴で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 骨吸収は低下する。

- 骨形成は低下する。

- 中性脂肪は上昇する。

- HDLコレステロールは上昇する。

- LDLコレステロールは上昇する。

▶午後28

性染色体の数の異常を示すのはどれか。2つ選べ。

- アンドロゲン不応症

- Turner〈ターナー〉症候群

- Sheehan〈シーハン〉症候群

- Rokitansky〈ロキタンスキー〉症候群

- Klinefelter〈クラインフェルター〉症候群

▶午後29

尖圭コンジローマについて正しいのはどれか。2つ選べ。

- リンパ節腫脹を生じる。

- 血液検査によって診断する。

- 治療には抗菌薬を内服する。

- 予防法としてワクチン接種がある。

- 外陰部の病変には外用薬を塗布する。

▶午後30

羊膜で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 血管がない。

- 羊水を分泌する。

- 胎生42日目に形成される。

- エストロゲンが分泌される。

- 子宮内膜から分化したものである。

▶午後31

母性健康管理指導事項連絡カードについて正しいのはどれか。2つ選べ。

- 母体保護法に規定されている。

- 措置が必要となる症状に産後の不安がある。

- 措置が必要な期間を延長する場合は新たに発行する。

- 必要な措置を講じることは事業主の努力義務である。

- 女性従業者は診断書を添えて事業主に必要な措置を申請する。

▶午後32

Aさん(40歳、初産婦)は、骨盤位のため38週0日に帝王切開で分娩する方針になった。非妊時のBMI30、喫煙者であることから、静脈血栓塞栓症の発症を予防するため、術後に抗凝固療法が予定されている。

Aさんに手術後に行う対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 直接授乳の中止

- 臥床時の頭部挙上

- 3日間のベッド上安静

- 間欠的空気圧迫法の実施

- 初回歩行時の助産師の付き添い

▶午後33

Aさん(25歳、初産婦)は、10年前にてんかんと診断され、抗てんかん薬の内服で現在の病状は安定している。妊娠38週0日で3,800gの男児を経腟分娩で出産した。羊水混濁なし、Apgar〈アプガー〉スコアは1分後8点、5分後9点であった。児は生後2時間、啼泣時に軽度の下顎、四肢のふるえがみられる。努力呼吸や心雑音はない。体温37.0℃、呼吸数50/分、心拍数140/分、血圧60/40mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%(room air)である。

この児で今後、気を付けなければならないのはどれか。2つ選べ。

- 離脱症候群

- 新生児低血糖

- 先天性心疾患

- 胎便吸引症候群

- 新生児一過性多呼吸

▶午後34

乳児家庭全戸訪問事業〈こんにちは赤ちゃん事業〉について正しいのはどれか。 2つ選べ。

- 実施主体は都道府県である。

- 訪問の担当者には子育て経験者が含まれる。

- 育児相談や子育て支援に関する情報提供を行う。

- 対象は生後6か月までの乳児がいる全家庭である。

- 児童虐待の防止等に関する法律〈児童虐待防止法〉に基づき実施される。

▶午後35

保健師助産師看護師法に記載されている助産師の義務はどれか。2つ選べ。

- 就業の届出

- 出生証明書の交付

- 受胎調節実地指導

- 新生児の訪問指導

- 助産所開設時の届出

次の文を読み36~38の問いに答えよ。

Aさん(25歳、女性、会社員)は、2日前に市販の妊娠反応検査薬が陽性だったため、産婦人科クリニックを受診した。学生時代からマラソンを続け、現在も社会人選手として毎日トレーニングをしている。

身体所見:身長162cm、体重43kg。

月経周期:初経は17歳だったが、周期は不規則で1年近く無月経だったこともある。

超音波検査所見:子宮内に10mmの胎囊は確認できたが、胎芽・胎児および心拍動は確認できず、受胎日も特定できなかった。

▶午後36

Aさんへの助産師の説明で適切なのはどれか。

- 「妊娠12週までは胎児心拍の確認は難しいです」

- 「次の診察までは安静にしてください」

- 「市販薬は飲んでも大丈夫です」

- 「10日後に受診してください」

▶午後37

その後、Aさんは胎児心拍が確認されて順調な妊娠経過をたどった。妊娠32週の妊婦健康診査で助産師外来を受診したAさんは「最近、赤ちゃんがよく動くんです。そのたび下腹が張ってトイレに行きたくなります」と話している。助産師がLeopold〈レオポルド〉触診法を行った。

触診の所見:

第1段 子宮底に浮球感がある。

第2段 母体左側に児背がわずかに触れる。羊水量は中程度。右臍棘線中央付近で胎児部分を触れ、胎動に伴って腹部に弱い緊張感が出現する。

第3段 子宮底より小さく胎児部分を触れる。

第4段 骨盤内へ胎児部分の嵌入はない。

この所見から助産師が行う生活上の助言で最も適切なのはどれか。

- 「キーゲル体操をやってみましょう」

- 「帝王切開になる可能性も考えておきましょう」

- 「休むときは右側を下にして横になりましょう」

- 「冷えを防止するために靴下は2枚履きましょう」

▶午後38

Aさんは無事に分娩予定日を迎えた。40週1日から前駆陣痛があったが不規則になったため自宅で過ごし、40週3日の早朝に規則的な陣痛が発来して入院した。入院時のビショップスコアは5点。5時間が経過した正午、陣痛は4~5分間隔。陣痛持続時間は1分。胎児心拍数陣痛図はreassuringfetalstatus。内診所見は、子宮口3cm開大、展退度60%、Station-1、子宮口硬度やや軟、子宮口位置中央、分泌物なし。Aさんはやや疲れた様子で、陣痛間欠時にうとうとしている。

助産師の判断した分娩時期で適切なのはどれか。

- 分娩開始前である。

- 分娩第1期の潜伏期である。

- 分娩第1期の加速期である。

- 分娩第1期の極期である。

次の文を読み39~41の問いに答えよ。

Aさん(36歳、初妊婦)は、夫Bさん(44歳)と2人暮らしである。妊娠15週3日の妊婦健康診査で来院した。妊娠経過は順調である。診察時、Aさんは頭痛、食欲不振、疲労感、不眠を訴えた。さらに、助産師に「妊娠は、夫が強く望んでいたんです。実の母との関係はうまくいっていないので、子育てを手伝ってもらおうとは思っていないです」と話した。

▶午後39

このときのAさんへの助産師の対応で適切なのはどれか。

- 妊娠への思いについて表出を促す。

- 実母に子育ての相談をするように提案する。

- 妊娠を喜ぶ夫の気持ちに寄り添うように励ます。

- 身体的な症状はマイナートラブルであり軽減すると説明する。

▶午後40

Aさんは妊娠28週に、不眠、集中力の減退によって日常の生活が困難となり、うつ病と診断された。精神科医師から薬物療法のメリットとデメリットがAさん夫婦に説明され、Aさんは抗うつ薬の内服を開始した。その1週後から、Aさんの支援のために、定期的に、担当の助産師と産科医師、精神科医師、精神科看護師、保健センター保健師による連携会議を行うことになった。

初回の会議で共有すべき情報として優先度が高いのはどれか。

- Aさんの病状

- 実母との関係

- 家族の支援状況

- 利用できる保健サービス

▶午後41

妊娠34週の妊婦健康診査で、産科医師からAさんに経腟分娩が可能であると説明された。うつ病については内服治療を継続しており、症状はコントロールされている。その後、Aさんから「母親学級に参加しバースプランについて知りました。でも、陣痛の痛みに耐えられるのか、うつ病の薬を飲んでいても、生まれてすぐに赤ちゃんにおっぱいを吸わせていいのか、イメージできないことが多いです。夫は、出産に立ち会うことに乗り気ではないみたいです」という訴えがあった。そこで、担当の助産師は、Aさんにバースプランを作成することを提案した。

バースプランを作成するにあたり、助産師がAさんへ情報提供する内容で適切なのはどれか。

- 「分娩室では、Bさんの協力が必要です」

- 「お産のときは眠らないように工夫しましょう」

- 「うつ病の場合は、無痛分娩は勧められません」

- 「分娩室で、赤ちゃんにおっぱいを吸わせることができます」

次の文を読み42~44の問いに答えよ。

Aさん(32歳、初産婦)は、妊娠39週6日、規則的な子宮収縮と痛みを自覚し、午前3時に分娩予定の産婦人科を受診した。胎児は頭位、子宮口5cm開大、展退度80%、Station-1。無痛分娩を希望し、硬膜外麻酔により痛みが緩和された。午前11時に子宮口全開大、Station+4、午後2時に子宮口全開大、Station+4、矢状縫合は縦で小泉門が0時方向に触れる。分娩停止の適応で鉗子遂娩術が実施されることになった。

▶午後42

このときに必要な対応はどれか。

- 浣腸

- 導尿

- 子宮底圧迫法

- 硬膜外麻酔の中止

▶午後43

Aさんは午後2時15分に2,952gの女児を鉗子分娩で出産し、午後2時20分に胎盤が娩出された。胎盤が娩出された直後より、暗赤色の血液が腟内から吹き出した。子宮は軟らかく子宮底の触知が困難である。

まず行うべき処置はどれか。

- 子宮双手圧迫法

- 子宮動脈塞栓術

- 子宮内容除去術

- 子宮腔内バルーンタンポナーデ

▶午後44

Aさんの出血は止まり、会陰切開部の縫合が行われた。午後6時、助産師が訪室すると「お尻のあたりが痛いです。便がしたい感じもあります」と訴えて顔をしかめている。会陰部は軽度腫脹がみられるが、縫合不全はなく、パッドへの悪露の付着は少量である。

このときの助産師の対応で正しいのはどれか。

- 内診をする。

- トイレで排便を促す。

- 鎮痛薬の処方を医師に依頼する。

- 子宮収縮薬の処方を医師に依頼する。

次の文を読み45~47の問いに答えよ。

Aさん(38歳、初産婦)は妊娠39週0日、胎児機能不全のため緊急帝王切開を受け、男児(Bちゃん)を出産した。羊水混濁は認めなかった。児は生後20秒で手術台から蘇生台に到着したが全身にチアノーゼを認め、啼泣はなく、筋緊張の低下が認められた。

▶午後45

蘇生の初期処置で必要なのはどれか。2つ選べ。

- 胸骨圧迫

- 酸素投与

- 皮膚乾燥

- 口腔内吸引

- 経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉モニター装着

▶午後46

Bちゃんはマスクを用いた持続的気道陽圧〈CPAP〉療法を受けて呼吸状態は改善したが、呼吸補助療法が中止できないためマスクを用いた持続的気道陽圧〈CPAP〉を継続しつつNICUに入院して閉鎖式保育器に収容された。入院時のバイタルサインは、体温36.9℃、呼吸数90/分、心拍数160/分、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉97%(room air)であった。

入院直後の呼吸を補助するためのケアで正しいのはどれか。2つ選べ。

- 上体の挙上

- 母乳の哺乳

- 足底の皮膚刺激

- 胃管から胃内吸引

- バッグマスク換気

▶午後47

BちゃんはNICU入院後、保育器内で経鼻的持続気道陽圧呼吸療法〈CPAP〉(吸入酸素濃度25%)を装着し、末梢静脈路が確保されてブドウ糖液による輸液を開始された。

輸液療法開始後早期に静脈内投与されるのはどれか。

- ビタミンK

- アドレナリン

- 塩化カリウム

- 無水カフェイン

次の文を読み48、49の問いに答えよ。

Aさん(35歳、初妊婦)は、妊娠20週0日である。身長160cm、体重60kg(非妊時体重57kg)、仕事はIT関係の会社で週5日デスクワークをしている。本日、助産師外来を受診し「姉が妊娠糖尿病だったので私もそうなるのではないかと心配している。つわりがおさまってから食欲が旺盛で食べ過ぎてしまう。どれくらい食べても大丈夫なのか相談したい」と話す。妊娠初期の随時血糖は92mg/dL、ヘモグロビンA1c〈HbA1c〉は2%であった。

▶午後48

現在のAさんの推定エネルギー必要量で適切なのはどれか。

- 1,700kcal/日

- 1,900kcal/日

- 2,100kcal/日

- 2,300kcal/日

- 2,500kcal/日

▶午後49

Aさんは妊娠26週0日になった。前回の妊婦健康診査受診時に実施した50gGCTが156mg/dLだった。本日の妊婦健康診査では、尿糖+、ヘモグロビンA1c〈HbA1c〉4%、75gOGTTは空腹時血糖90mg/dL、1時間値195mg/dL、2時間値148mg/dLであり、妊娠糖尿病と診断された。

妊娠糖尿病の診断基準に当てはまる結果はどれか。

- 尿糖

- 空腹時血糖

- 75gOGTT1時間値

- 75gOGTT2時間値

- ヘモグロビンA1c〈HbA1c〉

次の文を読み50、51の問いに答えよ。

Aさん(38歳、初産婦)は、妊娠41週0日、身長152cm、体重80kg(非妊時体重72kg)である。午前4時に陣痛発来し、午前7時に入院した。現在は入院から1時間が経過し、陣痛間欠8分、陣痛発作30秒、胎児心拍数陣痛図はreassuring fetal statusである。体温36.6℃、脈拍78/分、血圧134/80mmHg。尿蛋白(-)、尿糖(-)、Seitz〈ザイツ〉法(±)。妊娠40週3日の妊婦健康診査で推定胎児体重3,500g、BPD9.7cm、AFI10cmであった。

▶午後50

このときの助産診断で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 過期産である。

- 巨大児と推定される。

- 遷延分娩のリスクが高い。

- 妊娠高血圧症候群である。

- 胎児の健康状態は良好である。

▶午後51

Aさんは子宮口6cm開大後、陣痛促進のためオキシトシン点滴静脈内注射が開始された。その後、順調に分娩が進行し、子宮口全開大から1時間30分で児頭まで娩出した。引き続き前在肩甲娩出術を試みたが娩出しない。

このときの対応で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 子宮底部を圧迫する。

- 強く児頭を牽引する。

- 恥骨上縁圧迫法を行う。

- オキシトシンを増量する。

- McRoberts〈マックロバーツ〉体位をとらせる。

次の文を読み52、53の問いに答えよ。

Aさん(39歳、初産婦)は、妊娠28週時の妊婦健康診査にて羊水が多いことを指摘され、妊娠29週0日に総合周産期母子医療センターであるB病院を紹介受診した。超音波検査にて推定胎児体重は1,150g(-2SD)、AFI32cm、小脳低形成、先天性心疾患、食道閉鎖症の疑いなどの所見が認められた。Aさんは、胎児に染色体異常がある可能性について担当医師から説明を受け、出生前検査を希望した。

▶午後52

このときに行われる出生前検査はどれか。

- 絨毛検査

- 羊水検査

- 母体血清マーカー検査

- 非侵襲的出生前遺伝学的検査〈NIPT〉

▶午後53

Aさんは、妊娠33週0日の妊婦健康診査にて「息苦しくて横になれない。食べても吐いてしまう。お腹の張りが頻回にある」と訴え、入院管理となった。超音波検査にて推定胎児体重は1,630g(-5SD)、AFI45cm、子宮頸管長33mmである。胎児心拍数陣痛図は、胎児心拍数基線140bpm、基線細変動10bpm、一過性頻脈を認め、一過性徐脈を認めない。子宮収縮を不規則に認める。

Aさんへの治療で正しいのはどれか。

- 羊水除去

- 酸素の投与

- 利尿薬の投与

- 子宮収縮抑制薬の投与

次の文を読み54の問いに答えよ。

Aさん(38歳、女性、会社員、経産婦)は身長162cm、体重82kg、BMI32、血圧165/95mmHg、毎日たばこを10本吸っている。1年前から月経痛が強くなってきたため婦人科を受診した。「仕事が忙しいので毎日薬を飲むのは困る」と話す。内診で骨盤内感染症が疑われた。Aさんは月経痛に対して、レボノルゲストレル放出子宮内システム〈LNG-IUS〉を希望したが、挿入されなかった。

▶午後54

Aさんにレボノルゲストレル放出子宮内システム〈LNG-IUS〉を挿入できない理由はどれか。

- 肥満

- 高血圧

- 喫煙習慣

- 骨盤内感染症の疑い

次の文を読み55の問いに答えよ。

Aさん(32歳、初産婦)は妊娠30週3日で、夫と実母の3人暮らしである。助産師が担当している保健センターの相談室に来所した。Aさんは「産後は母が手伝ってくれると言っていますが、産後ケアについても知っておきたいです」と話した。助産師は、産後ケア事業について説明することにした。

▶午後55

Aさんへの説明で適切なのはどれか。

- 「産後2年以内に利用してください」

- 「宿泊の場合は全額自費になります」

- 「育児に関する指導を受けることができます」

- 「お母さんと同居していると利用できません」

資料 厚生労働省「第110回保健師国家試験、第107回助産師国家試験、第113回看護師国家試験の問題および正答について」