国民衛生の動向でみる保健師国家試験の統計問題まとめ

「国民衛生の動向」は公衆衛生の状況に関わる統計を網羅し、毎年直近の数値に更新した最新版を刊行しています。保健師国家試験では様々な統計調査を基にした、最新の数値を問う問題が毎年必ず出題されるので、「国民衛生の動向」などで最新の統計をまとめて押さえることが必須となります。

このページでは、第110回(2024年)から第101回(2015年)までの10年間の保健師国家試験に出題された統計問題をピックアップし、最新の数値とともに「国民衛生の動向」の参照箇所を示します。これまで出題された統計問題の傾向を把握し、「国民衛生の動向」を参照して、より詳細なデータや推移、その対策や制度などを関連付けて確認することで、様々な問題に対応できる力を身に付けていただければ幸いです。

なお、問題と回答については、最新の統計の数値に合わせて改題を行っています。

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

統計別問題目次

第1編:社会保障の動向と衛生行政の体系

- 社会保障費用統計

- 地域保健・健康増進事業報告

- 保健師活動領域調査

第2編:衛生の主要指標

- 国勢調査・人口推計

- 国民生活基礎調査

- 将来推計人口

- 労働力人口

- 人口動態統計

- 患者調査

- 生命表

第3編:保健と医療の動向

- 国民健康・栄養調査

- 歯科疾患実態調査

第4編:医療提供体制と医療保険

- 医療従事者・医療施設数

- 国民医療費

第5編:保健医療を取り巻く社会保障

- 福祉行政報告例(児童虐待)

- 高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査

第7~10編:生活環境・労働衛生・学校保健

- 食中毒統計調査

- 労働災害・業務上疾病

- 労働安全衛生調査(実態調査)

- 学校保健統計調査

- 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査

社会保障費用統計

第1編1章 1.5〕社会保障の状況 p15~17

社会保障給付費〈令和3年度〉

- 令和3年度(2021年度)の社会保障給付費は138.7兆円と毎年増加を続けており、国民1人当たりでみると110.6万円となっている。

- 社会保障給付費を部門別にみると、年金が55.8兆円(40.2%)と最も多く、次いで医療が47.4兆円(34.2%)、福祉その他が35.5兆円(25.6%)となっている。

▶106回午後34改題

令和3年度(2021年度)の社会保障給付費で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 医療給付費が最も多くを占める。

- 雇用保険の失業給付が含まれる。

- 給付総額は年間300兆円を超える。

- 給付総額は前年度よりも減少している。

- 国民1人あたりの給付費は約110万円である。

地域保健・健康増進事業報告

第1編2章 3.一般衛生行政の活動 p24~25

調査項目

地域保健・健康増進事業報告は、全国の保健所・市区町村を対象に、地域保健施策の効率的・効果的な推進のための基礎資料を得ることを目的とする調査である。

【地域保健事業】

①母子保健、②健康増進、③歯科保健、④精神保健福祉、⑤エイズ、⑥予防接種、⑦職員の配置状況

【健康増進事業】

①健康診査、②歯周疾患検診・骨粗鬆症検診、③健康教育、④健康相談、⑤訪問指導、⑥がん検診、⑦肝炎ウイルス検診

▶110回午後26

厚生労働省に地域保健・健康増進事業報告を行うのはどれか。

- 介護保険施設

- 企業および事業所

- がん診療連携拠点病院

- 保健所および市区町村

- 病院、療養病床を有する診療所

▶105回午前39

地域保健・健康増進事業報告で把握されるのはどれか。2つ選べ。

- 糖尿病の総患者数

- エイズに関する相談件数

- 退院患者の平均在院日数

- 乳児の健康診査の受診率

- 脳血管疾患の年齢調整死亡率

保健師活動領域調査

第1編2章 5.保健師の活動 p25~27

保健師の活動状況

令和4年(2022年)の常勤保健師を就業場所別にみると以下のとおりである。

- 都道府県:5,675人(14.9%)

- 保健所設置市:9,808人(25.8%)

- 特別区:1,563人(4.1%)

- 市町村:20,957人(55.1%)

また、活動項目別に保健師一人当たりの平均活動時間数の割合をみると、都道府県では「健康危機管理」が最も高く、保健所設置市・特別区、市町村では「直接対人支援」が最も高い。

▶108回午前2改題

令和4年度(2022年度)の保健師活動領域調査で正しいのはどれか。

- 保健師の就業場所で最も多いのは市町村である。

- 保健所設置市で働く常勤保健師は地方自治体における保健師全体の3割を超えている。

- 都道府県保健所に所属する保健師の活動項目別の活動時間割合は「直接対人支援」が最も多い。

- 市町村保健師の活動項目別の保健師1人当たりの平均時間数は「施策管理・業務及び組織マネジメント」が最も長い。

国勢調査・人口推計

第2編1章 1.人口の動向 p41~44

人口静態統計

- 人口静態はある時点における人口や世帯、年齢別状況などの静止した姿を指す。

- 総務省統計局が実施する国勢調査はその主要統計で、5年に1回実施される全数調査(悉皆調査)である。

▶110回午後35

国勢調査について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 3年ごとに実施する。

- 人口静態を把握する。

- 厚生労働省が実施する。

- 調査区を無作為抽出する。

- 世帯員と世帯について調査を実施する。

総人口・年齢3区分別人口〈令和5年〉

- 総人口は1億2435万人(男6049万人・女6386万人)で、2010年ころから減少傾向にある。

- 年齢3区分別に人口構成割合をみると、年少人口(0~14歳)割合が11.4%、生産年齢人口(15~64歳)割合が59.5%、老年人口(65歳以上)割合が29.1%となっている。少子高齢化により、年少人口割合と生産年齢人口割合は減少傾向、老年人口割合は増加傾向にある。

▶101回午後2改題

日本の令和5年(2023年)の人口について正しいのはどれか。

- 総人口は前年より増加している。

- 出生数は70万人を超えている。

- 年少人口の割合は10%以下である。

- 世界で人口の多い国上位5位以内である。

人口指数〈令和5年〉

●年少人口指数=19.2(低下傾向)

:年少人口÷生産年齢人口×100

●老年人口指数=49.0(上昇傾向)

:老年人口÷生産年齢人口×100

●従属人口指数=68.2(上昇傾向)

:(年少人口+老年人口)÷生産年齢人口×100

●老年化指数=255.6(上昇傾向)

:老年人口÷年少人口×100

▶107回午後28

従属人口指数はどれか。

- 老年人口÷総人口×100

- 老年人口÷生産年齢人口×100

- (年少人口+老年人口)÷総人口×100

- (年少人口+老年人口)÷生産年齢人口×100

- 老年人口÷(年少人口+生産年齢人口)×100

▶102回午前19

老年化指数はどれか。

- (老年人口÷総人口)×100

- (老年人口÷年少人口)×100

- (老年人口÷生産年齢人口)×100

- {(老年人口÷年少人口)÷生産年齢人口}×100

▶105回午前38

日本の人口に関する指標のうち、平成23年(2011年)以降、増加傾向にあるのはどれか。2つ選べ。

- 総人口

- 老年化指数

- 従属人口指数

- 年少人口割合

- 生産年齢人口割合

国民生活基礎調査

第2編1章 2.世帯の動向 p44~47

調査の概要

▶106回午前30

全国から無作為抽出された世帯及び世帯員を対象として行われる調査はどれか。

- 患者調査

- 人口動態調査

- 食中毒統計調査

- 学校保健統計調査

- 国民生活基礎調査

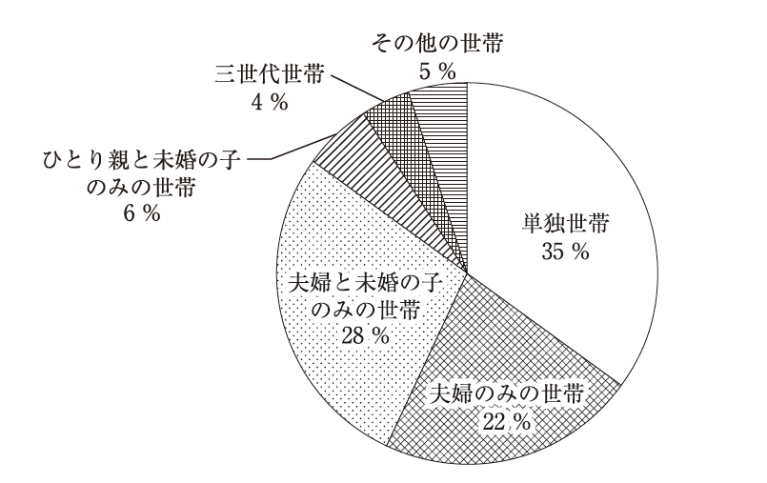

世帯の状況

令和4年(2022年)の世帯構造別にみた世帯割合は多い順に以下のとおりである。

①単独世帯:32.9%

②夫婦と未婚の子のみの世帯:25.8%

③夫婦のみの世帯:24.5%

④ひとり親と未婚の子のみの世帯:6.8%

⑤三世代世帯:3.8%

▶107回午後1改題

A市の世帯構造別にみた世帯の割合を図に示す。

令和4年(2022年)の国民生活基礎調査に基づく全国の割合と比較して、A市が低いのはどれか。2つ選べ。

- 単独世帯

- 夫婦のみの世帯

- 夫婦と未婚の子のみの世帯

- ひとり親と未婚の子のみの世帯

- 三世代世帯

世帯数の推移

- 近年の世帯割合の推移をみると、「単独世帯」と「夫婦のみの世帯」が増加傾向、「夫婦と未婚の子のみの世帯」と「三世代世帯」が減少傾向にある。

- こうした世帯構造の変化を受けて、令和4年(2022年)の平均世帯人員は2.25人と減少が続いている。

▶104回午後28改題

平成22年(2010年)から令和4年(2022年)における日本の社会情勢の変化で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 完全失業率の増加

- 老年化指数の低下

- 平均世帯人員の減少

- 社会保障給付費の減少

- 65歳以上の雇用者数の増加

将来推計人口

第2編1章 1.4〕将来推計人口 p42~43

人口・世帯の将来推計

- 日本の将来推計人口(令和5年推計)によると、総人口は令和38年(2056年)に1億人を割り、令和52年(2070年)には8700万人になると推計されている。

- 65歳以上の老年人口割合の推計では、令和9年(2027年)には30.0%を超え、令和22年(2040年)には34.8%、令和32年(2050年)には37.1%になると推計されている。

▶102回午前30改題

日本の令和22年(2040年)の推計について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 総人口が1億人を下回る。

- 75歳以上の高齢者が2,000万人を超える。

- 総人口のおよそ3人に1人が65歳以上になる。

- 世帯主が65歳以上の世帯における単独世帯の割合が50%を超える。

労働力調査

第2編1章 3.労働力人口 p47~49

労働力人口(令和5年)

- 労働力人口とは15歳以上人口のうち就業者と完全失業者の合計で、令和5年(2023年)平均で6,925万人である。性別にみると、男性は3,801万人(54.9%)、女性は3,124万人(45.1%)で、男性は前年から減少したが、女性は増加が続いている。

- 女性の年齢階級別労働力率をみると、その特徴として子育て期に当たる30歳代に労働力率が低下し、20歳代と40歳代をピークとするM字カーブが挙げられる(近年は緩和傾向)。

▶104回午前4改題

令和5年(2023年)の労働力調査について正しいのはどれか。

- 女性の労働力人口は前年に比べ減少した。

- 女性の雇用形態は正規の雇用が約6割である。

- 労働力人口の総数に占める女性の割合は約45%である。

- 女性雇用者数に占める割合で最も多い産業は製造業である。

▶109回午前3改題

令和5年(2023年)の労働力調査における日本の女性の労働で正しいのはどれか。

- 就業者は前年に比べ減少している。

- 労働力人口の総数の約6割を占めている。

- 年齢階級別労働力率では40~44歳が最も高い。

- 非正規の雇用形態はパート・アルバイトが最も多い。

▶105回午前11改題

令和5年(2023年)の女性の労働に関する説明で正しいのはどれか。

- 育児休業取得率は90%を超えている。

- 労働力人口比率は60%を超えている。

- 30歳代の就業率は40歳代よりも低い。

- 平均勤続年数は20年前よりも短くなっている。

その他雇用の状況

- 完全失業者・完全失業率は、平成22年(2010年)の334万人・5.1%から低下傾向にあり、令和5年(2023年)は178万人・2.6%となっている。

- 雇用者に占める非正規職員・従業員の割合は、平成2年(1990年)には19.1%であったが上昇を続け、令和5年(2023年)には37.0%となっている。

▶103回午前3改題

日本の社会格差を示す指標の過去20年間の推移について正しいのはどれか。

- 雇用者に占める非正規職員・従業員の割合は減少している。

- 相対的貧困率は低下している。

- 完全失業率は低下している。

- ジニ係数は低下している。

人口動態統計

第2編2章 人口動態 p51~69

調査の概要

▶102回午後34

人口動態統計に含まれるのはどれか。2つ選べ。

- 出生

- 婚姻

- 妊娠

- 転出

- 入院

▶105回午後32

人口動態統計の情報を用いて算出を行う指標はどれか。2つ選べ。

- 受療率

- 婚姻率

- 生活影響率

- 年少人口指数

- 合計特殊出生率

出生に関する統計

- 令和5年(2023年)の出生数は72.7万人、人口千対の出生率は6.0と減少が続いている。

- 15~49歳の女性の年齢別出生率を合計した合計特殊出生率は1.20で、過去最低となっている。

- 母の年齢階級別に出生率をみると30~34歳が最も高い。

- 母の年齢別出生率を女児だけについて合計した総再生産率は0.61、さらに女児の死亡を見込んだ純再生産率は0.61となっている(令和4年)。

▶106回午前29

人口動態統計で、人口1,000対で表すのはどれか。

- 出生率

- 純再生産率

- 総再生産率

- 周産期死亡率

- 合計特殊出生率

▶110回午前19

合計特殊出生率の算出方法で正しいのはどれか。

- 出生数を人口で除し、1,000を乗ずる。

- ある年齢の母の出生数を同年齢の女性人口で除し、1,000を乗ずる。

- 母の年齢別出生数を同年齢の女性人口で除し、15歳から49歳まで合計する。

- 母の年齢別女児出生数を同年齢の女性人口で除し、15歳から49歳まで合計する。

▶107回午前33改題

令和5年(2023年)の日本における出生の動向で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 出生順位別構成割合は第1子が50%を上回っている。

- 母の年齢別にみた出生率は30~34歳が最も高い。

- 都道府県別合計特殊出生率は沖縄県が最も低い。

- 出生率は8.0(人口千対)を下回っている。

- 純再生産率は1を超えている。

死因統計の分類

- 人口動態調査における死因統計の分類は、世界保健機関(WHO)が作成する国際疾病分類(ICD)に基づいている。

- ICDは医学の進歩等に応えて一定期間を置いて修正が行われ、近年では平成7年(1995年)からICD-9に代わりICD-10が、平成18年(2006年)からICD-10(2003年版)が、平成28年(2016年)からICD-10(2013年版)準拠が適用されている。

▶105回午後21

国際疾病分類〈ICD〉に基づいた統計が含まれるのはどれか。

- 国勢調査

- 人口動態調査

- 医療施設動態調査

- 国民生活基礎調査

- 国民健康・栄養調査

▶102回午後22・107回午前17類問

国際疾病分類〈ICD〉について正しいのはどれか。

- 日本の死因統計では平成7年(1995年)にICD-10が採用された。

- 患者調査での疾病分類には用いられない。

- 各種疾病の治療指針が示されている。

- 国際疫学会が改訂を行っている。

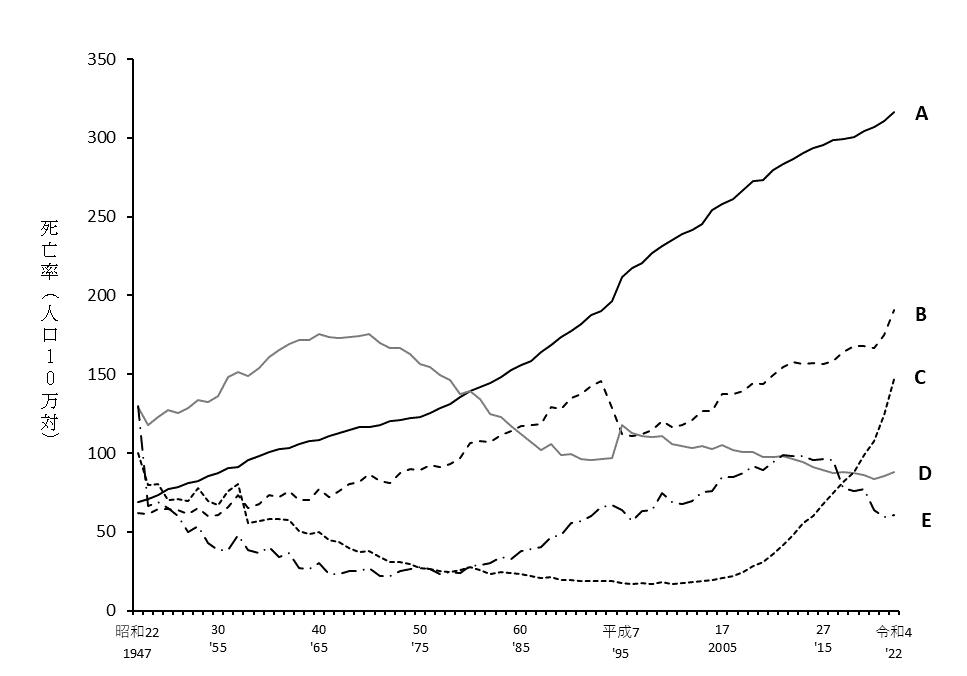

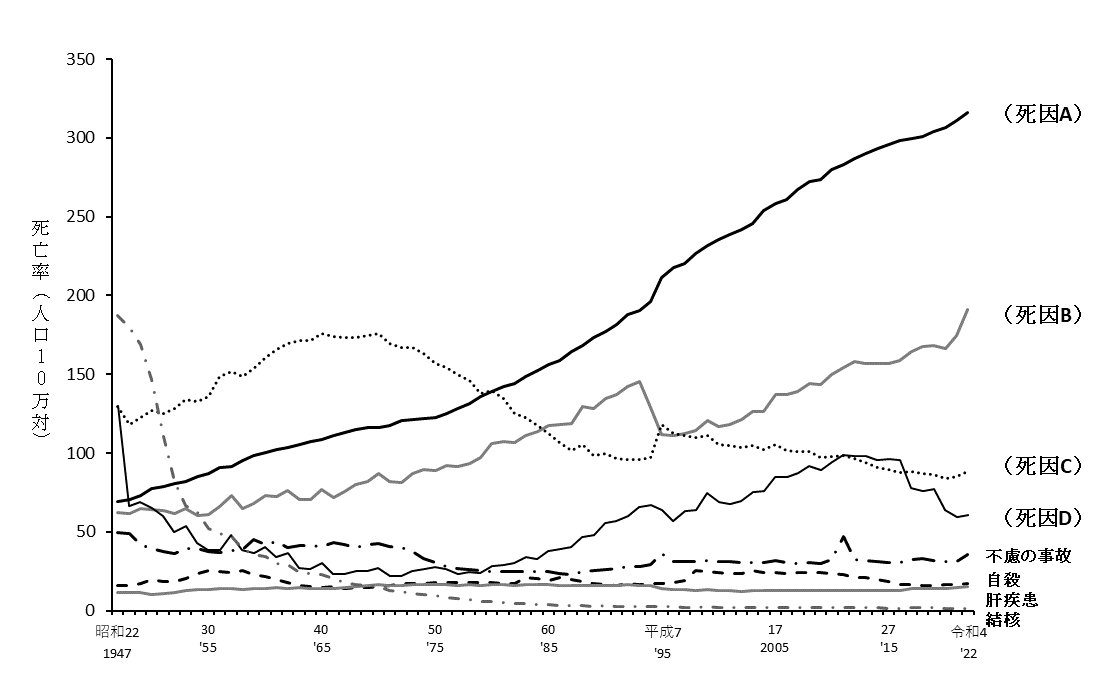

主な死因別の死亡率(令和5年)

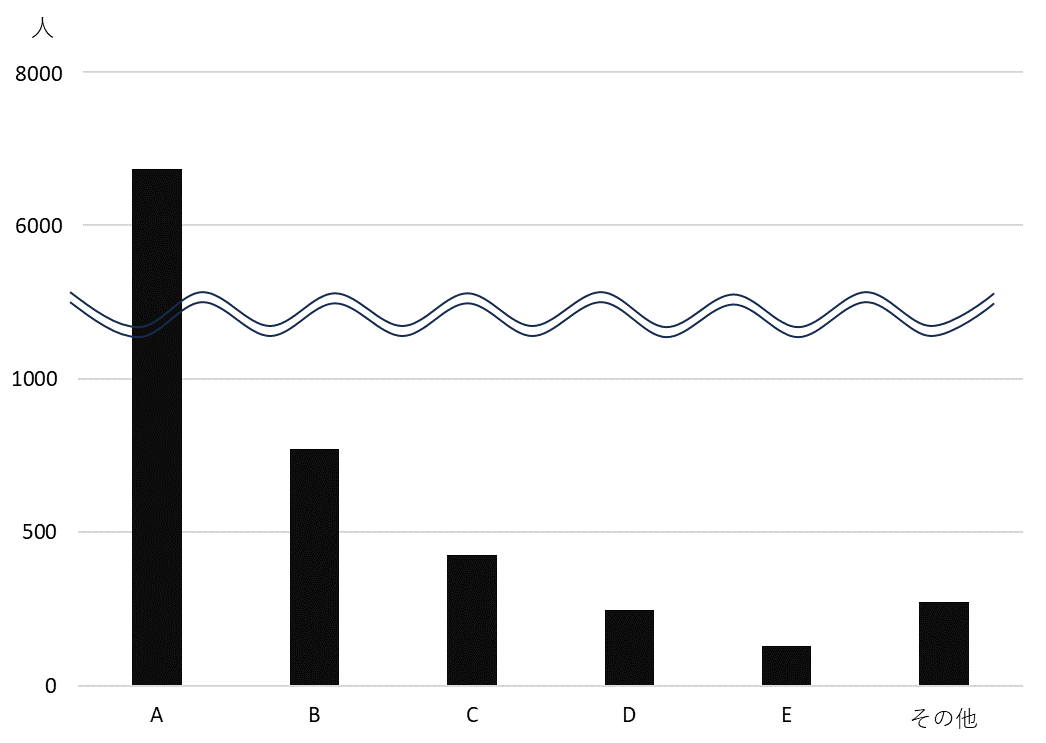

▶108回午前29改題・101回午後26類問

日本の主な死因別にみた死亡率(人口10万対)の年次推移を図に示す。

心疾患はどれか。

- A

- B

- C

- D

- E

▶102回午後20改題

脳血管疾患について正しいのはどれか。

- 年齢調整死亡率は増加している。

- 脳出血の最大の危険因子は糖尿病である。

- 脳梗塞よりくも膜下出血による死亡数が多い。

- 令和5年(2023年)の死因順位は第4位である。

▶104回午前32改題

日本の死因別死亡率の年次推移を図に示す。

説明として正しいのはどれか。

- 縦軸の死亡率は年齢を調整した値である。

- 死因Aが上昇傾向にある主な理由は野菜摂取量の減少である。

- 死因Bの平成7年の急激な低下は国際生活機能分類(ICF)改訂の影響である。

- 死因Cが低下傾向にある主な理由は血圧の管理である。

- 死因Dが低下傾向にある主な理由は食生活の見直しである。

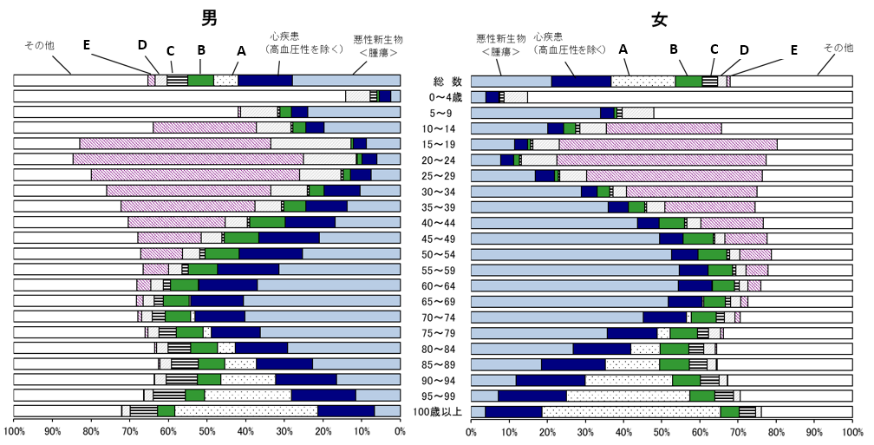

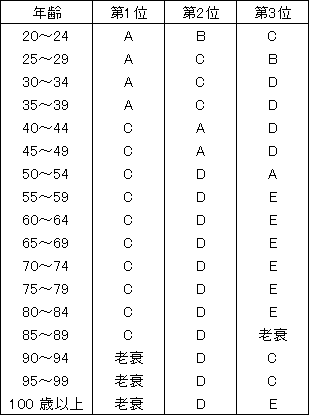

年齢階級別にみた死因第1位(令和5年)

▶110回午後25改題

令和5年(2023年)の人口動態統計における10~14歳の死因順位の第1位はどれか。

- 自殺

- 肺炎

- 心疾患

- 悪性新生物

- 先天奇形、変形及び染色体異常

▶109回午前4改題

令和5年(2023年)の人口動態統計における年齢階級とその死因第1位の組合せで正しいのはどれか。

- 1~4歳――インフルエンザ

- 5~9歳――悪性新生物〈腫瘍〉

- 10~14歳――不慮の事故

- 15~19歳――心疾患

▶103回午後25改題

令和5年(2023年)の日本における各年代と年代別死因第1位の組合せで正しいのはどれか。

- 20歳代―自殺

- 30歳代―悪性新生物〈腫瘍〉

- 40歳代―心疾患

- 50歳代―脳血管疾患

- 60歳代―肺炎

▶107回午前30改題

令和5年(2023年)の人口動態統計月報年計における性・年齢階級別にみた主な死因の構成割合を示す。

自殺はどれか。

- A

- B

- C

- D

- E

▶109回午後27改題

令和5年(2023年)の人口動態統計における20歳以上の年齢別死亡原因を以下に示す。

不慮の事故はどれか。

- A

- B

- C

- D

- E

自殺の状況(令和5年)

- 自殺による死亡数は2.1万人(男1.4万人・女0.7万人)で、上記のとおり10~39歳の各階級で死因の第1位となっている。自殺対策基本法などの取り組みにより、平成22年以降は自殺者数・率ともに減少傾向を示している。

- 性・年齢階級別に自殺死亡数をみると、男女ともに5歳階級別では「50~54歳」、10歳階級別では「50~59歳」が最も多い。

- 自殺者の特定された原因・動機をみると(複数回答)、健康問題が12,403人と最も多く、経済・生活問題(5,181人)、家庭問題(4,708人)と続く(警察庁)。

▶106回午後29改題

令和5年(2023年)の日本の人口動態統計における自殺死亡で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 男性の死亡率は女性よりも高い。

- 20〜24歳の死因の第1位である。

- 死因順位別死亡数は第5位である。

- 自殺死亡率は10年前よりも増加している。

- 男性の死亡率が最も高い年齢階級は40〜44歳である。

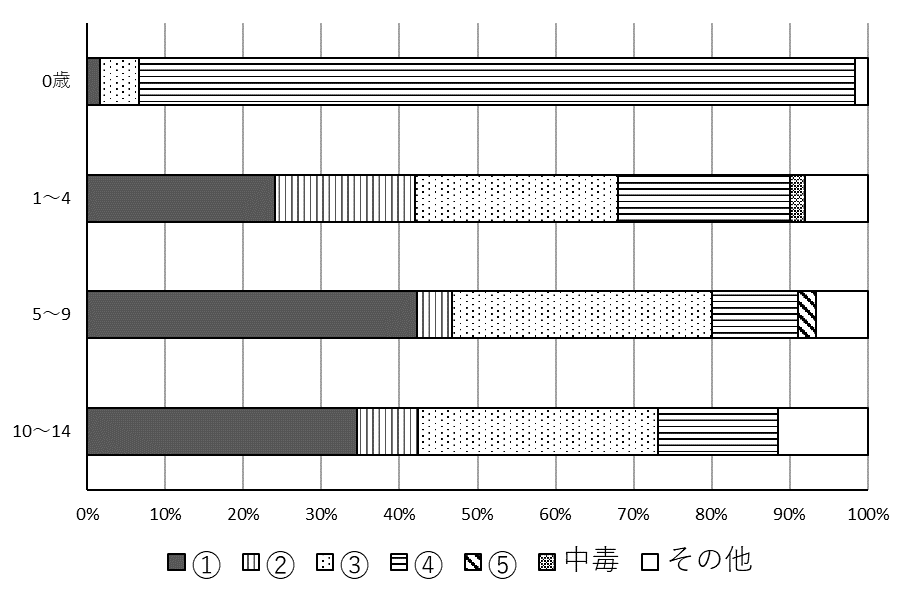

不慮の事故

令和4年(2022年)の年齢階級別にみた子どもの不慮の事故の原因の第1位は以下のとおりである。

0歳:窒息

1~4歳:窒息

5~9歳:溺死及び溺水

10~14歳:溺死及び溺水

▶110回午前24改題

令和4年(2022年)の人口動態統計で、子どもの不慮の事故による年齢別死因の割合についてのグラフを以下に示す。

窒息はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

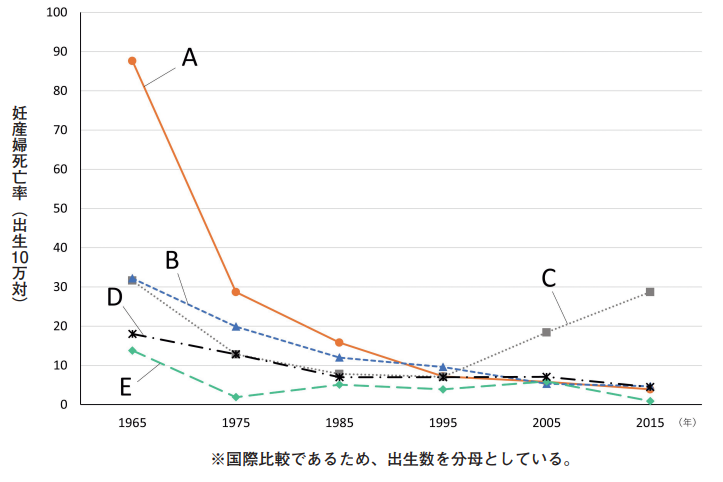

妊産婦死亡

- 妊産婦死亡は、妊娠中または妊娠終了後満42日未満の女性の死亡をいう。

- 妊産婦死亡率(出産(出生+死産)10万対)について、戦後は諸外国と比べて著しく高く、昭和35年(1960年)には117.5であったが、昭和40年(1965年)には80.4、昭和45年(1970年)には48.7、昭和50年(1975年)には27.3と急激に低下していき、令和4年(2022年)には4.2と、諸外国に比べて極めて低率となっている。

▶110回午前30

先進諸国(アメリカ合衆国、イギリス、スウェーデン、フランス、日本)における妊産婦死亡率の推移のグラフを別に示す。

日本はどれか。

- A

- B

- C

- D

- E

患者調査

第2編4章 2.受療状況 p77~80

調査の概要

- 患者調査は、全国の医療施設(病院、一般診療所、歯科診療所)を利用する患者の傷病などの状況を把握するため、3年に1度実施されている。

- 把握する内容は、調査日に全国の医療施設で受療した推計患者数や、人口10万人に対する推計患者数である受療率、退院患者の平均在院日数、継続的に医療を受けている患者を含めた傷病別の総患者数などである。

▶103回午後26

患者調査で把握できるのはどれか。

- 有訴者率

- 死亡率

- 致命率

- 有病率

- 受療率

▶107回午前16

患者調査で正しいのはどれか。

- 5年に1回実施される。

- 推計患者数には調査日に受療した患者数が含まれる。

- 調査日に入院している患者の平均在院日数が把握される。

- 総患者数には医療を受けたことのない有病者数も含まれる。

推計患者数・受療率(令和2年)

- 推計患者数は、入院では121.1万人、外来では713.8万人となっている。それぞれ65歳以上の高齢者が占める割合をみると、65歳以上の入院患者は74.7%、外来患者は50.7%と多くを占めている。

- 受療率は、入院では960、外来では5,658となっている。それぞれ年齢階級別にみると、入院患者では男女とも90歳以上が最も高く、外来患者では男80~84歳、女75~79歳が最も高い。

▶105回午前22改題

令和2年(2020年)に実施された患者調査のうち高齢者の調査結果で正しいのはどれか。

- 入院患者では65歳以上が約7割を占めている。

- 外来患者では65歳以上が約8割を占めている。

- 年齢階級別外来受療率(人口10万対)では90歳以上が最も高い。

- 年齢階級別入院受療率(人口10万対)では75~79歳が最も高い。

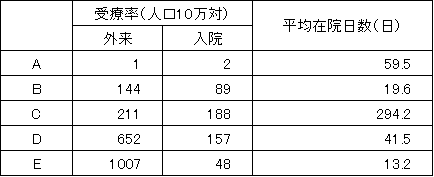

傷病分類別受療率(令和2年)

▶108回午後28改題

令和2年(2020年)患者調査の疾病分類別の結果を表に示す。

Cに当てはまる疾患はどれか。

- 結核

- 消化器系の疾患

- 循環器系の疾患

- 悪性新生物〈腫瘍〉

- 精神および行動の障害

精神及び行動の障害の状況(令和2年)

- 上記のとおり、精神及び行動の障害の外来受療率は211、入院受療率は188、退院患者の平均在院日数は294.2日となっている。また、総患者数は502.5万人で増加傾向にあり、傷病分類別にみると「気分[感情]障害(躁うつ病含む)」が172.1万人で最も多い。(患者調査)

- 病院の平均在院日数をみると、精神病床は277.0日と諸外国と比べて非常に高くなっている。また、精神病床に入院している患者27.4万人を傷病分類別にみると、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」が14.1万人と半分以上を占めている。(病院報告)

▶102回午前10改題

令和2年(2020年)の患者調査における精神及び行動の障害に関する動向について正しいのはどれか。

- 外来受療率は入院受療率より高い。

- 精神病床の平均在院日数は約100日である。

- 年齢階級別外来受療率は年齢とともに上昇する。

- 血管性及び詳細不明の認知症の総患者数は減少している。

▶109回午後30改題

平成23年(2011年)から令和2年(2020年)までの日本の精神疾患患者の動向で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 総患者数は減少傾向にある。

- 気分障害の患者数が最も多い。

- 入院患者数は増加傾向に転じている。

- 外来患者数では75歳以上の患者が減少傾向にある。

- Alzheimer〈アルツハイマー〉病の患者数は増加傾向である。

入院形態別精神疾患患者の状況(精神保健福祉資料)

- 任意入院は精神障害者自身の同意に基づく入院制度である。

- 任意入院が行われる状態にないと判定された者については、医療および保護のために入院の必要があり、その家族等の同意がある場合に医療保護入院が行える。

- 2人以上の精神保健指定医の診察を要件に、精神障害者で入院させなければ自傷他害のおそれがある場合には措置入院を行うことができる。

- 令和4年(2022年)の入院形態別入院患者割合は、医療保護入院が50.4%と最も高く、任意入院が48.5%、措置入院が0.6%となっている。

▶104回午後24改題

令和4年(2022年)6月末における精神疾患を有する者の入院者数が最も多い入院形態はどれか。

- 措置入院

- 任意入院

- 医療保護入院

- 緊急措置入院

▶107回午後34改題

令和2年(2020年)における精神疾患の患者に関する動向について適切なのはどれか。2つ選べ。

- 入院患者は外来患者より少ない。

- 措置入院患者は、入院患者の0.6%である。

- 精神病床における平均在院日数は300日以上である。

- 平成23年(2011年)と比較して患者数は減少している。

- 入院患者の5割以上がAlzheimer〈アルツハイマー〉病である。

生命表

第2編3章 生命表 p71~74

平均寿命と健康寿命(令和元年)

- 平均寿命とは0歳の平均余命をいい、男性が81.56年、女性が87.71年と延びている。

- 健康寿命とは日常生活に制限のない期間の平均であり、男性が72.68年、女性が75.38年と延びている。

- 平均寿命と健康寿命の差は日常生活に制限のある期間ということになり、上記の差をみると、男性が8.73年、女性が12.07年となる。個人の生活の質の向上、社会保障負担の軽減のため、この差を短縮することも重要となる。

▶104回午前33改題

健康日本21(第二次)における健康寿命について正しいのはどれか。

- 患者調査の結果を計算に用いる。

- 年齢別死亡率は計算に不要である。

- 日常生活に制限のない者の平均年齢である。

- 健康寿命の増加分を上回る平均寿命の増加を目標とする。

- 令和元年(2019年)の健康寿命と平均寿命の差は男性より女性が大きい。

国民健康・栄養調査

第3編1章 2.健康増進対策 p85~95

主な調査項目

- 肥満・やせ(BMI、腹囲等)、糖尿病、血圧、血中コレステロール

- 食塩・野菜摂取量

- 運動習慣者、歩数、睡眠の状況

- 飲酒・喫煙

▶103回午後32

国民健康・栄養調査で把握できるのはどれか。2つ選べ。

- 健康寿命

- BMIの平均値

- 蛋白質の必要量

- 喫煙習慣者の割合

- 支出に占める食料費の割合

▶107回午後20

国民健康・栄養調査について正しいのはどれか。

- 血圧値は調査項目である。

- 3日間の食事調査が行われる。

- 調査日の食費は調査項目である。

- 栄養素等摂取量が市区町村別に比較される。

糖尿病の状況(令和元年)

- 糖尿病が強く疑われる者は1000万人、糖尿病の可能性を否定できない者も1000万人となっている。(平成28年)

- 男女ともに年齢が高くなるほど糖尿病が強く疑われる者の割合が増え、70歳以上では男が26.4%、女が19.6%となっている。

- 糖尿病が強く疑われる者の割合を男女別にみると、40~49歳、50~59歳、60~69歳、70歳以上のいずれの階級でも、女性より男性が高い。

- 糖尿病が強く疑われる者のうち、糖尿病治療を受けている者は74.8%と多くを占めている。

▶106回午後17改題

令和元年(2019年)の国民健康・栄養調査の糖尿病に関する統計で正しいのはどれか。

- 平成28年(2016年)の糖尿病が強く疑われる者は約1,000万人である。

- 40歳以上で糖尿病が強く疑われる者の割合は、男性よりも女性が高い。

- 糖尿病が強く疑われる者のうち、糖尿病治療を受けている者の割合は40%以下である。

- 30歳以上で糖尿病が強く疑われる者の割合は、女性では年齢に関係なく一定である。

肥満者/やせの者の割合(令和元年)

- 成人の肥満度を求める指標としてBMI(体格指数)が用いられる。計算式は、体重(kg)÷(身長(m))2で、BMIが25以上で肥満、18.5未満でやせと判定される。

- 肥満者の割合は男性33.0%・女性22.3%、やせの者の割合は男性3.9%・女性11.5%となっている。

▶109回午前1

令和元年(2019年)の生活習慣病の動向で正しいのはどれか。

- 肥満者の割合は男性より女性の方が多い。

- 脳血管疾患の死亡率は脳内出血より脳梗塞が高い。

- 悪性新生物の年齢調整死亡率で男性の部位別の第1位は大腸である。

- 糖尿病を強く疑われる者のうち現在治療を受けている者の割合は、男女ともに50%以下である。

運動習慣者、歩数の状況(令和元年)

- 20歳以上の運動習慣のある者の割合は男性33.4%・女性25.1%で、男女ともに70歳以上が最も高く(男性42.7%・女性35.9%)、次いで60~69歳となっている。

- 20歳以上の1日当たりの歩数の平均値は6,278歩で、男性6,793歩・女性5,832歩となっている。

▶109回午後19

令和元年(2019年)の国民健康・栄養調査における身体活動・運動で正しいのはどれか。

- 20~49歳で運動習慣のある者の割合が最も高い。

- 20歳以上の歩数の平均値は1日8,000歩を下回る。

- 男性より女性の方が運動習慣のある者の割合が高い。

- 歩数の平均値は平成22年(2010年)の約2倍である。

喫煙習慣者の割合(令和元年)

▶108回午後25改題

令和元年(2019年)国民健康・栄養調査における20歳以上の男女別の「現在習慣的に喫煙している者の割合」で正しいのはどれか。

- 男性37.1% 女性27.6%

- 男性37.1% 女性17.6%

- 男性27.1% 女性17.6%

- 男性27.1% 女性7.6%

- 男性17.1% 女性7.6%

歯科疾患実態調査

第3編2章 5.歯科保健医療 p118~121

8020運動

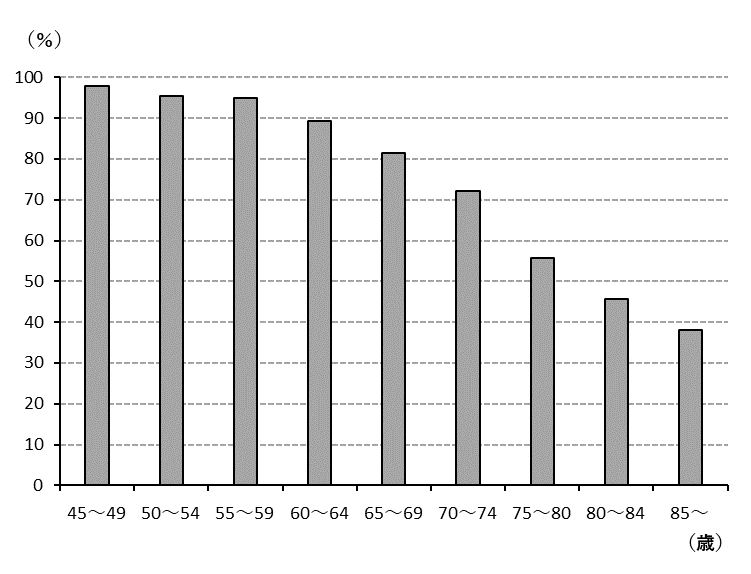

▶107回午後24改題

令和4年(2022年)の歯科疾患実態調査の結果をグラフに示す。

このグラフが表しているのはどれか。

- う歯を持つ者の割合

- 顎関節の異常がある者の割合

- 20歯以上の歯を有する者の割合

- 4mm以上の歯周ポケットを有する者の割合

▶105回午後17改題

令和4年(2022年)の歯科疾患実態調査において80歳で20本以上の自分の歯を有する者の割合に最も近いのはどれか。

- 20%

- 30%

- 40%

- 50%

医療従事者・医療施設数

第4編1章 4.医療関係者 5.医療施設 p187~206

医療従事者の就業者数・就業先(令和4年末)

- 就業している看護職員の総数は166.4万人で、保健師が6.0万人、助産師が3.8万人、看護師が131.2万人、准看護師が25.4万人となっている。

- 保健師の就業先をみると、市区町村が51.6%と最も多く、次いで保健所が17.1%、病院が7.7%、事業所が7.0%などとなっている。

▶101回午後1改題

令和4年(2022年)の衛生行政報告例における保健師の就業場所の構成割合で、市区町村、保健所の次に多いのはどれか。

- 病院

- 事業所

- 社会福祉施設

- 訪問看護ステーション

医療施設数(令和4年10月1日)

- 病院数は平成2年(1990年)ころをピークに減少傾向で、令和4年(2022年)は8,156施設となっている。

- 診療所は長期的に増加傾向で、令和4年(2022年)の一般診療所は105,182施設、歯科診療所は67,755施設となっている。

▶108回午前35改題

令和4年(2022年)の日本の医療施設数または医療従事者数で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 病院数は約6千施設である。

- 一般診療所数は約5万施設である。

- 就業保健師数は約6万人である。

- 歯科診療所数は約6万8千施設である。

- 就業看護師数は約100万5千人である。

国民医療費

第4編2章 6.国民医療費 p219~222

国民医療費の概要・状況

- 国民医療費は、医療機関などにおける傷病の治療に要する費用を推計したものである。正常な妊娠や分娩などに要する費用、健康の維持・増進を目的とした健康診断・予防接種などに要する費用、固定した身体障害のために必要とする義眼や義肢などの費用、平成12年度から開始した介護保険制度の給付費は含まない。

- 令和3年(2021年)度の国民医療費は45.0兆円(国民総生産に対する比率は8.18%)で、人口1人当たり35.9万円である。人口1人当たりの国民医療費を年齢階級別にみると、65歳未満が19.9万円に対し、65歳以上は75.4万円(約4倍)、75歳以上は92.3万円(約5倍)となっている。

▶108回午後27改題

令和3年度(2021年度)の国民医療費について正しいのはどれか。

- 介護保険給付費を含む。

- 総額は40兆円を超える。

- 正常な妊娠・分娩の費用を含む。

- 国民総生産に対する比率は20%を超える。

- 健康の維持・増進を目的とした健康診断の費用を含む。

制度区分別・診療区分別国民医療費、傷病分類別医科診療医療費(令和3年度)

- 制度区分別に国民医療費をみると、医療保険等給付分が45.7%で最も多く、次いで後期高齢者医療給付分が34.9%、患者等負担分が12.1%、公費負担医療給付分が7.4%などとなっている。

- 診療区分別に国民医療費をみると、医科診療が71.9%で最も多く、次いで薬局調剤17.5%、歯科診療7.0%、入院時食事・生活1.6%、訪問看護0.9%などとなっている。

- 傷病分類別医科診療医療費をみると、循環器系の疾患が6.1兆円(18.9%)で最も多く、次いで新生物〈腫瘍〉が4.8兆円(14.9%)となっている。

▶108回午後21改題・107回午前31類問

令和3年度(2021年度)の傷病分類別医科診療医療費で、医療費が最も多いのはどれか。

- 精神および行動の障害

- 呼吸器系の疾患

- 循環器系の疾患

- 消化器系の疾患

- 新生物〈腫瘍〉

▶103回午前18改題

令和3年度(2021年度)の国民医療費について正しいのはどれか。

- 制度区分別国民医療費では公費負担医療給付分が最も多くを占める。

- 傷病分類別の医科診療医療費では悪性新生物〈腫瘍〉が最も多くを占める。

- 65歳以上の人口一人当たり国民医療費は65歳未満の約4倍である。

- 訪問看護医療費は全体の5%を上回る。

福祉行政報告例(児童虐待)

第5編2章 3.4〕児童虐待防止対策 p240~241

児童虐待対応件数等〈令和3年度〉

- 児童虐待対応件数(20.7万件)のうち、虐待の種別にみると、心理的虐待が60.1%で最も多く、次いで身体的虐待が23.7%、ネグレクトが15.1%、性的虐待が1.1%となっている。虐待対応件数は、総数・種別ともに増加傾向にある。

- 主たる虐待者をみると、実母が9.9万件(47.5%)で最も多く、次いで実父が8.6万件(41.5%)となっているが、実父の構成割合は年々上昇している。

▶102回午前14改題

令和3年度(2021年度)の福祉行政報告例における児童虐待相談対応件数について正しいのはどれか。

- 児童相談所の対応件数は前年度に比べ横ばいである。

- 実父による虐待は前年度に比べ増加傾向である。

- 実母による虐待は全体の4割以下である。

- 身体的虐待は心理的虐待より多い。

高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査

第5編2章 5.2〕高齢者虐待防止対策 p244~245

養護者による高齢者虐待と認められた件数等〈令和4年度〉

- 養護者による高齢者虐待のうち、虐待を行った養護者の続柄は、息子が39.0%で最も多く、次いで夫が22.7%となっている。

- 被虐待高齢者の性別は女性が75.8%と最も多く、年齢階級別にみると80~84歳が25.3%で最も高い。

- 高齢者虐待の種別にみると、身体的虐待が65.3%で最も多く、次いで心理的虐待が39.0%などとなっている。また、虐待の種別・要介護度別にみると、身体的虐待や心理的虐待は要介護度が重い方の割合が低く、介護等放棄では逆の傾向がみられる。

▶103回午前21改題

令和4年度(2022年度)の「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査」における養護者による高齢者虐待に関する説明として適切なのはどれか。

- 経済的虐待が全体の6割を占めている。

- 虐待者の続柄は息子の割合が最も高い。

- 虐待の種別にかかわらず、要介護度が高いほど虐待の発生割合が高い。

- 被虐待者の9割が認知症高齢者の日常生活自立度判定基準のランクⅡ以上である。

食中毒統計調査

第7編2章 10.食中毒対策 p289~292

食中毒の発生状況(令和5年)

- 令和5年(2023年)の食中毒の事件数は1,021件、患者数は11,803人、死者は4人となっている。

- 特定された原因食品をみると、件数では魚介類に起因するものが39.1%と最も多い。

- 判明した病因物質をみると、患者数ではノロウイルスが47.7%と最も多く、件数ではアニサキスが43.2%と最も多い。

▶101回午前39改題

令和5年(2023年)の厚生労働省による食中毒統計調査について正しいのはどれか。

- 患者数は年間100万人以上である。

- 死亡者数は年間1,000人以上である。

- ノロウイルスによる患者が最も多い。

- 原因食品で最も多いのは肉類およびその加工品である。

労働災害・業務上疾病

第8編 8.労働災害補償と業務上疾病 p310~311

業務上疾病の発生状況(令和4年)

▶110回午前27改題

令和4年度(2022年度)の業務上疾病発生状況等調査における疾病分類別業務上疾病発生者数をグラフに示す。

Aに該当するのはどれか。

なお、「新型コロナウイルスり患によるもの」を含む「病原体による疾病」はグラフから除いている。

- 化学物質による疾病

- 負傷に起因する疾病

- 物理的因子による疾病

- 作業態様に起因する疾病

- じん肺及びじん肺合併症

労働災害の発生状況(令和4年)

- 労働災害の発生状況をみると、死亡者数は755人で減少傾向、休業4日以上の死傷者数は13.5万人と増加傾向にある。

- 過労死等に関連する労災認定数をみると、脳・心臓疾患は194人で減少傾向、精神障害等は710人で増加傾向にある。

▶108回午後33改題・101回午後13類問

令和4年(2022年)の労働災害と業務上疾病の発生状況について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 労働災害による死亡者数は2,000人以上である。

- 労働災害による死亡者数は平成27年(2015年)に比べ減少している。

- 労働災害の認定数は脳・心臓疾患よりも精神障害によるものが多い。

- 業務上疾病(休業4日以上)発生数は平成27年(2015年)に比べ減少している。

- 業務上疾病(休業4日以上)発生数の内訳では「作業様態に起因する疾病」が最も多い。

石綿による肺がん・中皮腫の労災保険支給決定件数

▶104回午前19改題

石綿による疾病に関する労災保険給付の支給決定件数で正しいのはどれか。

- 平成18年度(2006年度)がピークである。

- 平成22年度(2010年度)から令和4年度(2022年度)まで連続して増加している。

- 令和4年度(2022年度)では中皮腫より肺がんの方が多い。

- 令和4年度(2022年度)の肺がんに対する支給は1,000件を超えている。

労働安全衛生調査(実態調査)

仕事や職業生活における不安やストレスに関する事項(令和4年)

▶108回午前26改題

令和4年(2022年)の労働安全衛生調査(実態調査)で、労働者の仕事や職業生活における強い不安、悩み、ストレスの内容に関して最も割合が高いのはどれか。

- 仕事の質

- 対人関係(セクハラ・パワハラを含む。)

- 仕事の失敗、責任の発生等

- 会社の将来性

- 仕事の量

学校保健統計調査

第10編 4.学齢期の健康状況 p351~353

学校保健統計調査の概要

▶102回午前24

学校保健統計調査から得られるのはどれか。

- ぜん息の被患率

- 自殺した児童生徒数

- 救急車による搬送件数

- 不登校の状態にある児童生徒数

- 学校の管理下における突然死の件数

▶109回午前11

文部科学省が実施する学校保健統計調査で正しいのはどれか。

- 悉皆調査である。

- 毎年10月に行われる。

- 学校で実施する健康診断の結果に基づいている。

- 学校管理下で死亡した児童生徒数が集計されている。

児童・生徒の異常被患率(令和4年)

【幼稚園】

①むし歯(う歯)24.9%

②裸眼視力1.0未満の者25.0%

【小学校】

①むし歯(う歯)37.0%

②裸眼視力1.0未満の者37.9%

【中学校】

①裸眼視力1.0未満の者61.2%

②むし歯(う歯)28.2%

【高等学校】

①裸眼視力1.0未満の者71.6%

②むし歯(う歯)38.3%

- むし歯(う歯)の者の割合は全学校段階で減少傾向にあるが、裸眼視力1.0未満の者の割合は増加傾向にあり、令和4年には全学校段階でむし歯(う歯)の者の割合を上回った。

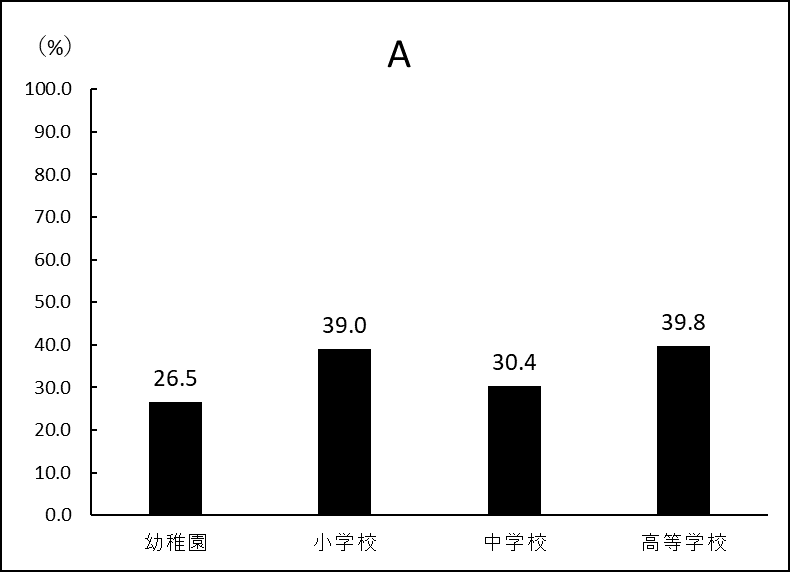

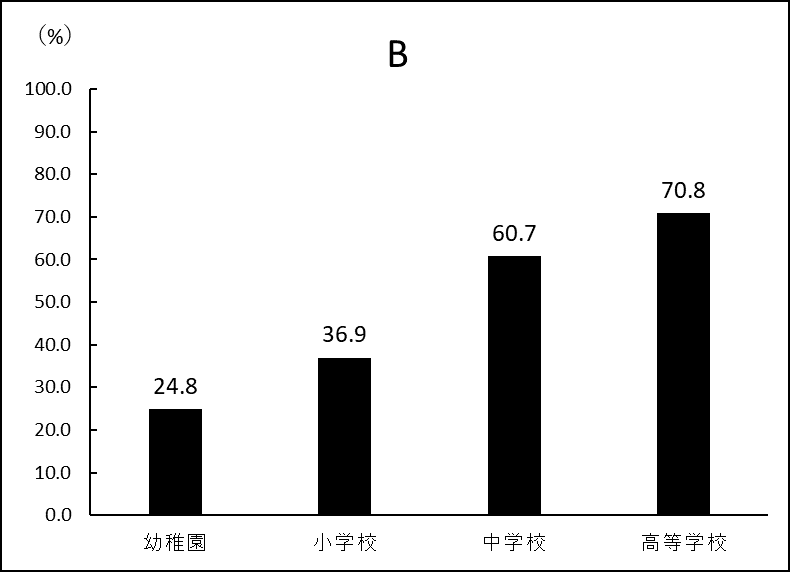

▶110回午後22改題

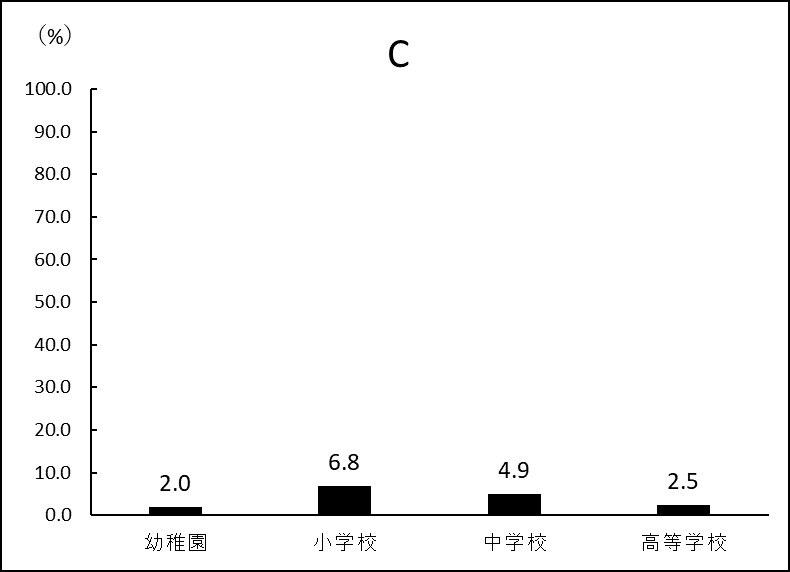

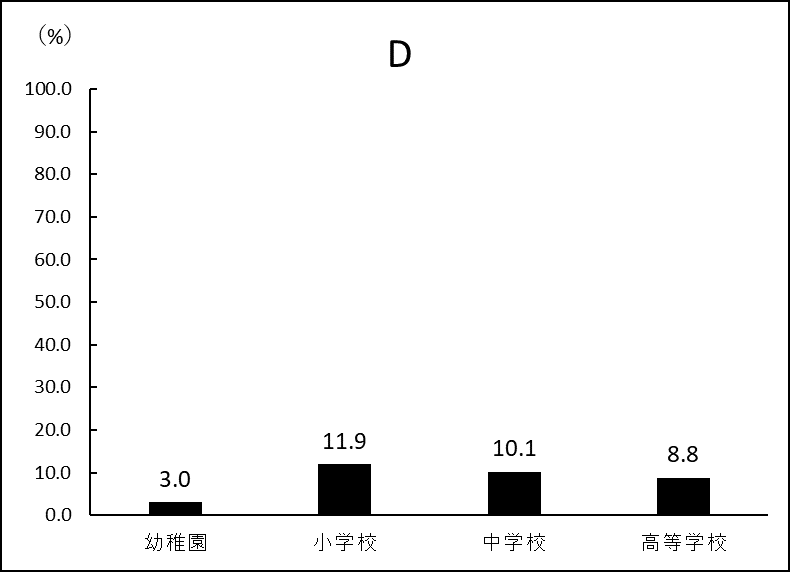

令和4年(2022年)の学校保健統計調査における学校種別の主な疾病・異常被患率を以下に示す。

裸眼視力1.0未満の者を示したグラフはどれか。

- A

- B

- C

- D

▶108回午後29改題

令和4年度(2022年度)の学校保健統計調査について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 幼稚園児のむし歯(う歯)の保有率は15%程度である。

- 裸眼視力1.0未満の小学生は38%程度である。

- むし歯(う歯)を保有する小学生は前年度に比べて減少している。

- 中学生のむし歯(う歯)の保有率は45%程度である。

- 裸眼視力1.0未満の高校生は50%程度である。

▶105回午後31改題

令和4年度(2022年度)学校保健統計調査における主な疾病・異常等で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 肥満傾向児の出現率は、平成23年度(2011年度)以降男女ともに増加を続けている。

- 小学校における疾病・異常の被患率は、むし歯(う歯)の者が最も高い。

- むし歯(う歯)の者の割合は、全ての学校段階で前年度より減少している。

- ぜん息の者の年齢別の割合は、小学校で高い傾向がみられる。

- 心電図異常の割合は、高等学校より小学校の方が多い。

児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査

小学校・中学校におけるいじめ・不登校の状況(令和4年)

- いじめの認知件数をみると、小学校で55.2万件、中学校で11.1万件となっている。いじめの発見のきっかけは、小・中学校ともに「アンケート調査など学校の取組により発見」が最も高く、それぞれ55.2%、33.9%となっている。その内容は、小・中学校ともに「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」が最も高く、それぞれ56.4%、62.0%となっている。

- 小・中学校の長期欠席のうち不登校の児童生徒数をみると、小学校で10.5万人(1.7%)、中学校で19.4万人(6.0%)となっている。不登校の主たる要因は、小・中学校ともに「無気力・不安」が最も高く、それぞれ50.9%、52.2%となっている。

▶108回午前16改題

令和4年度(2022年度)児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査で正しいのはどれか。

- 小学校における不登校児童数は約10万人である。

- いじめの発見のきっかけの第1位は「本人からの訴え」である。

- 中学校における不登校の主たる要因の第1位は「無気力・不安」である。

- 小学校におけるいじめの内容の第1位は「仲間はずれ、集団による無視をされる」である。

特別支援教育の状況

第10編 5.特別支援教育 p353~355

特別支援教育の状況(令和4年)

▶108回午前14改題

令和4年(2022年)の特別支援教育の状況で正しいのはどれか。

- 訪問教育を受けている児童生徒は小学生が最も多い。

- 特別支援学級の児童生徒の障害は知的障害が最も多い。

- 義務教育段階の児童生徒のうち特別支援学校に在籍している割合は全児童生徒の3%である。

- 特別支援教育が開始された平成19年(2007年)に比べて対象となる児童生徒数は減少している。

保健統計調査(複合問題)

▶104回午後34

保健統計調査について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 国勢調査は5年に1度実施される。

- 患者調査から死因別死亡率が得られる。

- 人口動態調査は2年に1度集計される。

- 国民生活基礎調査は2年に1度実施される。

- 国民健康・栄養調査の調査項目に腹囲がある。

▶109回午前38

調査について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 患者調査は毎年実施される。

- 国勢調査で出生率が把握される。

- 社会生活基本調査は総務省が実施する。

- 人口動態調査は無作為抽出による標本調査である。

- 国民健康・栄養調査は健康増進法に基づいて実施される。