第114回看護師国家試験 午後必修問題

令和7年2月16日(日)に実施された第114回看護師国家試験について、午後問題のうち必修問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第114回看護師国家試験

|

|

厚生の指標増刊

国民衛生の動向 2025/2026

発売日:2025.8.26

定価:3,740円(税込)

416頁・B5判

雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。

|

ネット書店

電子書籍

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

午後 必修問題

▶午後1改題

日本の令和5年(2023年)の人口動態統計で、女性の死亡数が最も多い悪性新生物〈腫瘍〉の発生部位はどれか。

- 肺

- 子宮

- 大腸

- 乳房

③ 大腸

令和5年(2023年)の悪性新生物〈腫瘍〉による死亡数は38.2万(男性22.1万人・女性16.1万人)で死因の第1位である。部位別にみると、男性では「気管、気管支及び肺」が、女性では「大腸」(結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸)が最も多い。

*第2編2章 3.3〕死因―悪性新生物〈腫瘍〉 p58~59

▶午後2

令和2年(2020年)の患者調査で外来受療率が最も多い傷病はどれか。

- 喘息

- 糖尿病

- 高血圧性疾患

- 悪性新生物〈腫瘍〉

③ 高血圧性疾患

令和2年(2020年)の外来受療率(人口10万人に対する推計患者数)を傷病大分類別にみると「消化器系の疾患」(1007)が最も多く、傷病では「高血圧性疾患」(471)が最も多い。

*第2編4章 2.2〕受療率 p78~79

▶午後3

健康問題を引き起こす大気汚染物質はどれか。

- 有機水銀

- カドミウム

- ホルムアルデヒド

- 光化学オキシダント

④ 光化学オキシダント

光化学オキシダントは、窒素酸化物(NOx)と揮発性有機化合物(VOC)とが太陽光の作用により反応(光化学反応)して二次的に生成されるオゾンなどの強い酸化力を持った大気汚染物質である。

×① 有機水銀

有機水銀とは有機水銀化合物をいい、その一つであるメチル水銀は、四大公害病の一つである水俣病の原因となった。

×② カドミウム

カドミウムは自然環境中に広く存在する元素で、四大公害病の一つであるイタイイタイ病の原因となった。

×③ ホルムアルデヒド

ホルムアルデヒドは揮発性有機化合物の一つで、建材や調度品から発生してシックハウス(室内空気汚染)症候群などを引き起こす。

*第9編2章 1.1〕(6)光化学オキシダント p325

▶午後4

国民健康保険の保険者に含まれるのはどれか。

- 後期高齢者医療広域連合

- 共済組合

- 都道府県

- 国

③ 都道府県

わが国の医療保険は、被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度に大別される。国民健康保険の保険者は、都道府県・市町村・国民健康保険組合である。

×① 後期高齢者広域連合

後期高齢者広域連合は、後期高齢者医療制度の保険者である。

×② 共済組合

共済組合は、国家・地方公務員が加入する被用者保険の保険者である。

×④ 国

国が保険者である医療保険はないが、例えば労働者災害補償保険法に基づく労災保険は国が保険者となる。

*第4編2章 1.医療保険制度 p211~212

▶午後5

保健師助産師看護師法に定められている事項はどれか。

- 離職時の届出

- 免許付与時の欠格事由

- 定期健康診断の実施義務

- 都道府県ナースセンターの指定

② 免許付与時の欠格事由

保健師助産師看護師法に基づき、看護師免許付与における相対的欠格事由として以下を定め、いずれかに該当した場合は免許を与えないことがある。

- 罰金以上の刑に処せられた者

- 医事に関し犯罪または不正の行為のあった者

- 心身の障害により看護師の業務を適正に行うことができない者

- 麻薬、大麻またはあへんの中毒者

×① 離職時の届出

×④ 都道府県ナースセンターの指定

看護師等の人材確保の促進に関する法律に定められ、看護師は離職時等の際に、都道府県知事が指定した都道府県ナースセンターに届け出るよう努めなければならない。

×③ 定期健康診断の実施義務

看護師に限らず、すべての労働者の定期健康診断が労働安全衛生法に定められている。

*第4編1章 4.4〕看護職員等 p196~200

▶午後6

疾病や障害に対する二次予防の具体的な取り組みはどれか。

- がん検診

- 予防接種

- リハビリテーション

- 健康づくりのための運動

① がん検診

疾病の予防対策には、発症前に発症そのものを予防する一次予防、発症後の早期発見・早期治療により重症化を予防する二次予防、症状進行後の社会復帰を図る三次予防がある。②と④は一次予防、③は三次予防に当たる。

*第3編1章 1.1〕生活習慣病の概念 p81

▶午後7

妊娠初期の感染で児に難聴が生じる可能性が高いのはどれか。

- 水痘

- 風疹

- 麻疹

- 流行性耳下腺炎

② 風疹

風疹は風疹ウイルスによる感染性疾患で、妊婦が妊娠20週ごろまでに風疹に感染すると、白内障や先天性心疾患、難聴などを特徴とする先天性風疹症候群の児が生まれる可能性がある。

*第3編3章 3.5〕風しん・麻しん p138~139

▶午後8

老年期の身体機能の変化で正しいのはどれか。

- 耐糖能は向上する。

- 尿濃縮力は向上する。

- 薬物代謝は遅延する。

- 肺の残気量は減少する。

③ 薬物代謝は遅延する。

老年期には肝臓の代謝機能や腎臓の排泄機能が低下することにより、薬物代謝が遅延し、副作用〈有害事象〉が発生しやすくなる。

×① 耐糖能は向上する。

耐糖能とは血糖値を一定に保つ働きをいい、老年期に低下するため、糖尿病のリスクが高まる。

×② 尿濃縮力は向上する。

腎臓は、尿濃縮により体内の水分量を調整しているが、老年期に腎機能が低下することで尿濃縮力は低下し、夜間頻尿等の症状が現れる。

×④ 肺の残気量は減少する。

老年期には、肺の弾性低下に伴い呼出量が低下し、残気量(吐ききった後に残る空気量)が増加する。

▶午後9

地域包括支援センターの主な業務に含まれるのはどれか。

- 特定健康診査・特定保健指導

- 予防接種法に基づく予防接種

- 介護予防ケアマネジメント

- 要介護認定調査

③ 介護予防ケアマネジメント

介護保険法に定められる地域包括支援センターは、住民の健康の保持と生活の安定のために必要な援助を行うもので、市町村に設置される。その業務の一つとして、高齢者の自立支援を図る介護予防ケアマネジメントがある。

×① 特定健康診査・特定保健指導

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、市町村を含む医療保険者が実施する。

×② 予防接種法に基づく予防接種

予防接種法に基づき、市町村が定期の予防接種の実施主体となる。

×④ 要介護認定調査

介護保険被保険者からの要介護認定の申請を受けて調査を行うのは市町村である。

*第5編1章 6.地域支援事業 p228~229

▶午後10

医療法に基づき高度医療の提供とそれに関する研修を実施する医療施設はどれか。

- 地域医療支援病院

- 臨床研究中核病院

- 特定機能病院

- 診療所

③ 特定機能病院

特定機能病院は、高度の医療の提供や研修を実施する能力を有する病院として、厚生労働大臣が承認する。

×① 地域医療支援病院

地域医療支援病院は、地域医療の確保を図る病院としての構造設備を有する病院として都道府県知事が個別に承認する。

×② 臨床研究中核病院

臨床研究中核病院は、質の高い臨床研究や治験を推進・支援するための能力を有する病院として、厚生労働大臣が承認する。

×④ 診療所

診療所は、医師・歯科医師が医業・歯科医業を行う場所で、患者を入院させるための施設を有しないもの、または19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

*第4編1章 5.医療施設 p202~206

▶午後11

左心房と左心室の間にある弁はどれか。

- 三尖弁

- 僧帽弁

- 大動脈弁

- 肺動脈弁

② 僧帽弁

①三尖弁は右心房と右心室の間、③大動脈弁は左心室と大動脈の間、④肺動脈弁は右心室と肺動脈の間に位置する弁である。

▶午後12

胆汁の作用はどれか。

- 脂肪の乳化

- 蛋白質の分解

- 胃酸分泌の促進

- 炭水化物の分解

① 脂肪の乳化

胆汁(胆汁酸)は肝臓でコレステロールから合成され、十二指腸で脂肪を乳化することで、膵臓内のリパーゼ(脂肪分解酵素)の働きを助ける。

×② 蛋白質の分解

胃粘膜(胃底腺)の主細胞から分泌されるペプチンや、膵臓から分泌されるキモトリプシン、トリプシンなどの作用である。

×③ 胃酸分泌の促進

胃の幽門部の粘膜で産出されるガストリンの作用である。

×④ 炭水化物の分解

膵臓や唾液腺から分泌されるアミラーゼの作用である。

▶午後13

臓器の移植に関する法律において脳死の判定基準となっている検査はどれか。

- 脳波検査

- 筋電図検査

- 神経伝導検査

- 脳脊髄液検査

① 脳波検査

脳死は脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止した状態をいい、「深い昏睡」「瞳孔の散大と固定」「脳幹反射の消失」「平坦な脳波」「自発呼吸の停止」の5項目を行い、6時間以上経過した後の同じ一連の検査(2回目)により判定される。脳波検査は「平坦な脳波」の判定に用いられる。

*第3編4章 6.臓器移植・組織移植 p162~163

▶午後14

慢性閉塞性肺疾患〈COPD〉の危険因子はどれか。

- 花粉

- 薬物

- たばこ煙

- アルコール

③ たばこ煙

肺気腫や慢性気管支炎などの慢性閉塞性肺疾患〈COPD〉は、肺や気管支が炎症により障害される疾患の総称で、原因のほとんどは長期的な喫煙によるたばこ煙である。

*第3編1章 2.6〕喫煙 p93~95

▶午後15

喀血を症状とする疾患はどれか。

- 結核

- 胃潰瘍

- 大腸癌

- 敗血症

① 結核

喀血は、主に気道や肺胞などの呼吸器の出血により、咳とともに血液が吐き出されることをいう。結核の多くは肺の内部で結核菌が増殖する肺結核であり、肺の炎症等による喀血はその症状の一つである。

*第3編3章 3.2〕結核 p129~132

▶午後16

胃癌のVirchow〈ウィルヒョウ〉転移が生じる部位はどれか。

- 肺

- 肝臓

- ダグラス窩

- 左鎖骨上窩

④ 左鎖骨上窩

胃癌は、漿膜から外側に散らばる腹膜播種や、リンパ・血液の流れに乗って臓器を移動するなどの転移が起こりうる。ウィルヒョウ転移は、胃癌が左鎖骨上窩リンパ節に転移することをいう。なお、③ダグラス窩への転移をシュニッツラー転移という。

▶午後17

インスリン療法で正しいのはどれか。

- 毎回同じ部位に注射する。

- 有害事象は低血糖である。

- 就寝前は超速効型製剤を使用する。

- 2型糖尿病の治療法として必須である。

② 有害事象は低血糖である。

インスリン療法(自己注射)は糖尿病患者等の血糖コントロールとして使用されるが、インスリンの過剰投与により血糖値が正常範囲よりも低下し、冷や汗(発汗)や動悸、けいれん、手足のふるえなどの低血糖症状を起こす。

×① 毎回同じ部位に注射する。

皮下の硬結を避けるため、注射部位は毎回2~3cmずらす。

×③ 就寝前は超速効型製剤を使用する。

超速効型製剤は効果が出始めるまで早いが、持続時間が3~5時間と短く、一般に食直前に使用する。就寝前は持続性のある中間型製剤や持効型溶解製剤を用いる。

×④ 2型糖尿病の治療法として必須である。

糖尿病には、生活習慣と無関係に発症する1型糖尿病と、生活習慣が関連する2型糖尿病がある。1型糖尿病は自らインスリンを作ることができないため、インスリン療法は必須であるが、2型糖尿病は生活習慣の改善の上で、必要に応じてインスリン療法を行う。

▶午後18

看護過程で適切なのはどれか。

- 医師の指示に基づいて看護問題の優先順位を決定する。

- 実施、評価の段階で構成される。

- 潜在する問題は取り上げない。

- 評価可能な目標を設定する。

④ 評価可能な目標を設定する。

看護過程は、「アセスメント(情報収集等)」「看護診断」「計画立案」「実施」「評価」の5段階からなり、効率的に看護目標を達成するためのプロセスである。目標を設定する際は、評価指標を用いて達成度を判定できるようにする。

▶午後19

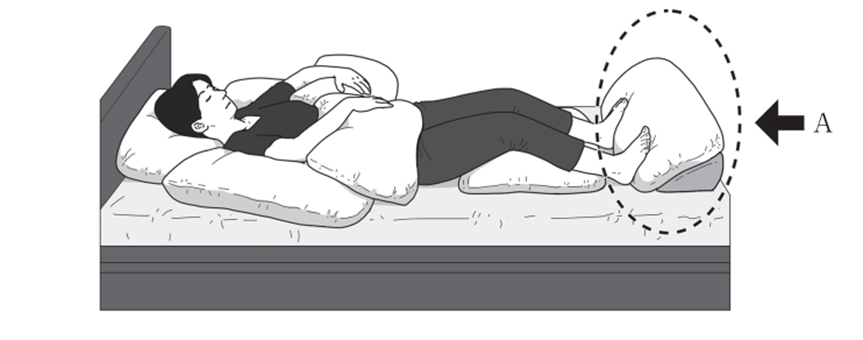

長期臥床している患者の仰臥位時のポジショニングを図に示す。

Aの位置にクッションを挿入する目的はどれか。

- 褥瘡の予防

- 尖足の予防

- 腓骨神経麻痺の予防

- 深部静脈血栓症の予防

② 尖足の予防

尖足とは足首の関節と甲が伸び、足先が下垂して戻らない状態をいう。長期臥床での仰臥位により硬直して生じやすく、クッションを挿入して足首の角度を調節する。

▶午後20

左前腕に持続点滴静脈内注射をしている患者の更衣で適切なのはどれか。

- 左袖から脱ぎ、右袖から着る。

- 左袖から脱ぎ、左袖から着る。

- 右袖から脱ぎ、左袖から着る。

- 右袖から脱ぎ、右袖から着る。

③ 右袖から脱ぎ、左袖から着る。

片腕の持続点滴患者や片麻痺のある者の衣類の着脱(介助)時には脱健着患が原則で、脱ぐときは健側から、着るときは患側から行う。本問の場合は、点滴をしていない右袖(健側)から脱ぎ、点滴をしている左袖(患側)から着る。

▶午後21

入院中の転倒・転落の内的要因はどれか。

- 履物の種類

- 服用中の薬剤

- ベッド柵の位置

- トイレまでの距離

② 服用中の薬剤

転倒・転落を引き起こす要因として、患者自身の内的要因(加齢変化、身体要因、薬物)と、環境による外的要因に分けられる。内的要因として、例えば降圧薬による血圧の低下により、転倒・転落を起こすリスクが高まる。

▶午後22

経鼻経管栄養法で胃液が吸引できることを確認するタイミングはどれか。

- 覚醒時

- 入眠前

- 経管栄養剤の投与直前

- 経管栄養剤の投与終了時

③ 経管栄養剤の投与直前

経鼻経管栄養法を実施する際、管の先端が胃内にない場合、誤嚥等の事故につながるおそれがある。投与前に胃内容物を吸引し、胃液を確認することで、胃内に胃管の先端が留置されていることを確認する必要がある。

▶午後23

輸血用血液製剤に分類されるのはどれか。

- 免疫グロブリン製剤

- 血液凝固因子製剤

- アルブミン製剤

- 赤血球製剤

④ 赤血球製剤

輸血用血液製剤は、人の血液の全部(全血製剤)または分離・調製した成分製剤(赤血球製剤・血漿製剤・血小板製剤)をいう。一方、人の血液の血漿から治療に必要な血漿タンパク質を分離精製したものを血漿分画製剤といい、①~③はこれに当たる。

*第6編3章 1.血液製剤 p269~272

▶午後24

1回の鼻腔内吸引で陰圧をかける時間の目安として適切なのはどれか。

- 10秒以内

- 20〜25秒

- 30〜35秒

- 40〜45秒

① 10秒以内

鼻腔内吸引は、吸引カテーテルを用いて鼻腔内の喀痰を体外に吸い出すものである。長時間の吸引は低酸素血症をきたすおそれがあるため、1回の吸引(陰圧をかける)時間は10秒以内を目安し、できるだけ短時間とする。

▶午後25

創傷の治癒過程でマクロファージによる貪食が行われるのはどれか。

- 出血・凝固期

- 炎症期

- 増殖期

- 成熟期

② 炎症期

マクロファージ(大食細胞)は白血球のうち単球から分化した自然免疫の一つであり、炎症期(止血後の治癒を開始する段階)に創傷部の細菌などの異物を捕食し(貪食作用)、消化・殺菌する。

資料 厚生労働省「第111回保健師国家試験、第108回助産師国家試験、第114回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第114回看護師国家試験

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 保健師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 助産師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 医師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 薬剤師国家試験に出る国民衛生の動向