第114回看護師国家試験 午前一般問題

令和7年2月16日(日)に実施された第114回看護師国家試験について、午前問題のうち一般問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第114回看護師国家試験

|

|

厚生の指標増刊

国民衛生の動向 2025/2026

発売日:2025.8.26

定価:3,740円(税込)

416頁・B5判

雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。

|

ネット書店

電子書籍

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

午前 一般問題

▶午前26

神経筋接合部にあるイオンチャネル型受容体にアセチルコリンが結合すると、あるイオンが筋細胞内に流入する。

このイオンはどれか。

- 塩化物イオン

- カリウムイオン

- カルシウムイオン

- ナトリウムイオン

④ ナトリウムイオン

イオンチャネル型受容体に、神経伝達物質であるアセチルコリンが結合することで、ナトリウムイオンが筋細胞内に流入し、筋肉の収縮を行うことができる。

▶午前27

規則的な日常生活を送っている成人で、血中濃度が1日のうち起床時に最も高くなるのはどれか。

- アドレナリン

- コルチゾール

- 成長ホルモン

- メラトニン

② コルチゾール

コルチゾールは副腎皮質から分泌されるホルモンである。抗ストレス作用や血糖・血圧の上昇・調節などの働きを持ち、起床前に分泌が増加し、目覚めの準備を行う。

×① アドレナリン

アドレナリンは日中に分泌が増加し、心拍や血圧を上昇させる。

×③ 成長ホルモン

成長ホルモンは入眠直後の深い眠りで分泌が増加し、骨や筋肉の成長・発達のほか、血糖値の上昇などの作用を持つ。

×④ メラトニン

メラトニンは入眠前に分泌が増加し、体温や概日リズムの調節を行うことで入眠を促す。

▶午前28

胸管について正しいのはどれか。

- 集めたリンパを左鎖骨下動脈に注ぐ。

- 右側の頸リンパ本幹と合流する。

- 毛細リンパ管網である。

- 乳び槽から始まる。

④ 乳び槽から始まる。

胸管は下半身と左上半身のリンパを集めるリンパ管の本幹で、下半身のリンパを集めた乳び槽から始まる。

×① 集めたリンパを左鎖骨下動脈に注ぐ。

胸管が集めたリンパは左静脈角で静脈に注ぐ。

×② 右側の頸リンパ本幹と合流する。

右上半身のリンパは、右リンパ本幹に集められて、右静脈角で静脈に注ぐ。

×③ 毛細リンパ管網である。

毛細リンパ管は全身に網の目のように広がり、合流して胸管などの太いリンパ管となる。

▶午前29

嚥下反射に伴って起こるのはどれか。

- 甲状腺の上下の動き

- 肝臓の上下の動き

- 声門の開放

- 舌根の沈下

① 甲状腺の上下の動き

甲状腺は、代謝を促進する甲状腺ホルモンを血液中に分泌する内分泌器官で、首の前面、喉ぼとけの下方に位置している。嚥下反射に伴い上下に動くため、甲状腺疾患に伴い嚥下障害が生じやすい。

×② 肝臓の上下の動き

嚥下反射に伴って肝臓は上下しない。

×③ 声門の開放

嚥下反射に伴い声門は閉じられ、気道への侵入を防ぐ。

×④ 舌根の沈下

舌根は挙上する。

▶午前30

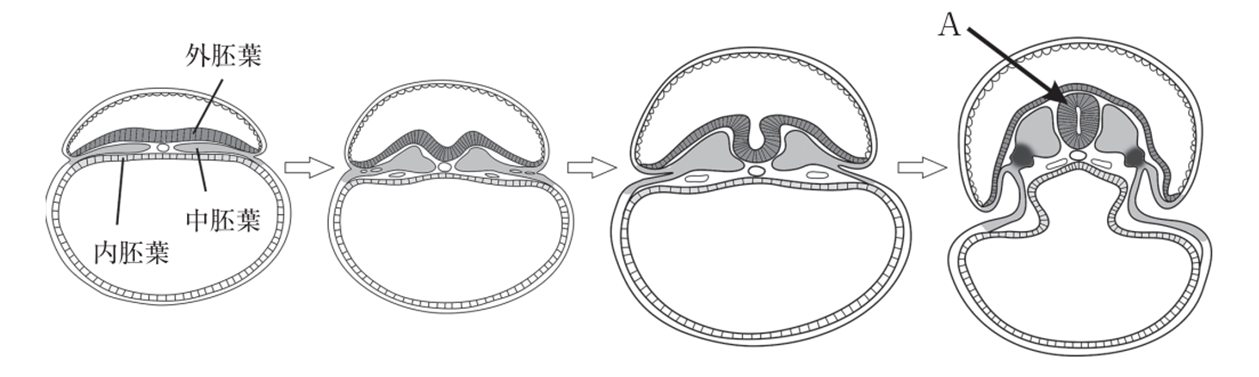

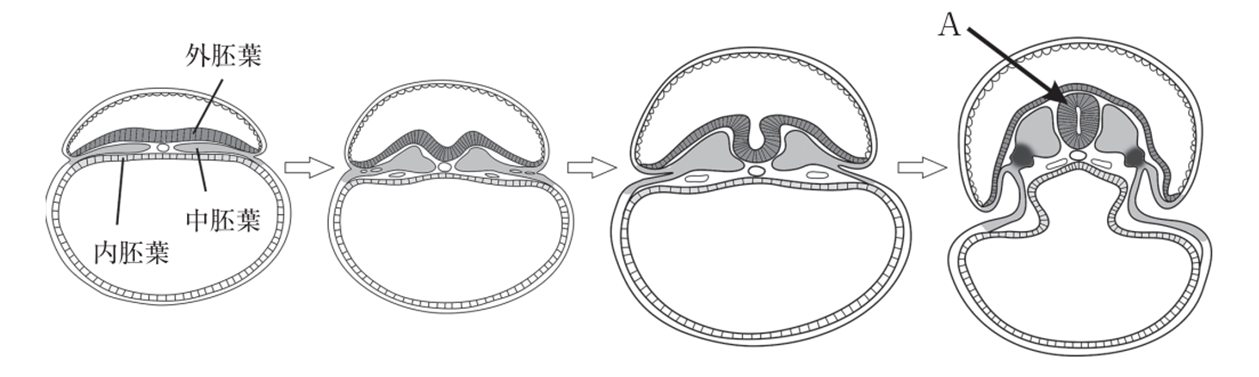

胎生3週の発生過程にある胚子の横断面を図に示す。

Aから分化するのはどれか。

- 気管

- 食道

- 脊髄

- 大動脈

③ 脊髄

受精後、子宮内膜で基本的な器官を形成する時期を胚子期という。Aは外胚葉の組織である神経管で、脳や脊髄などの神経系に分化する。①気管や②食道は内胚葉、④大動脈は中胚葉から分化する。

▶午前31

重症筋無力症に合併する頻度が最も高いのはどれか。

- 胸腺腫

- 胸膜中皮腫

- 甲状腺腫瘍

- 悪性リンパ腫

① 胸腺腫

重症筋無力症は、免疫系が正常に機能せずに自己組織を破壊する自己免疫疾患であり、全身の筋力低下、特に眼瞼下垂や複視など眼筋型の症状を起こしやすい。合併症として胸腺腫や胸腺過形成などの胸腺異常が挙げられる。

▶午前32

令和2年(2020年)の患者調査における入院医療で正しいのはどれか。

- 都道府県別の受療率の差はない。

- 推計患者数が最も多いのは循環器系疾患である。

- 年齢階級別の受療率が最も高いのは80歳代である。

- 平均在院日数が最も長いのは精神及び行動の障害である。

④ 平均在院日数が最も長いのは精神及び行動の障害である。

令和2年(2020年)の平均在院日数は、精神及び行動の障害が294.2日と最も高い。

×① 都道府県別の受療率の差はない。

都道府県間の入院受療率(人口10万人に対する推計患者数)をみると、例えば高知県が1897、愛知が695と大きな差がある。

×② 推計患者数が最も多いのは循環器系疾患である。

傷病別に推計入院患者数をみると、精神及び行動の障害が23.7万人と最も多く、次いで循環器系の疾患が19.8万人となっている。

×③ 年齢階級別の受療率が最も高いのは80歳代である。

年齢階級別に入院受療率をみると、90歳以上が6682と最も高い。

▶午前33改題

令和5年(2023年)の国民健康・栄養調査で正しいのはどれか。

- 20歳以上女性の喫煙率は6.9%

- 20歳代女性のやせの割合は12.6%

- 20歳以上女性の食塩摂取量の平均値は6.5g/日

- 20歳以上女性の野菜摂取量の平均値は400g/日

① 20歳以上女性の喫煙率は6.9%

令和5年(2023年)の喫煙率は男性が25.6%、女性が6.9%となっており、男女ともに低下傾向にある。

×② 20歳代女性のやせの割合は12.6%

成人の肥満・やせを判定できる指標として体格指数(BMI)が用いられ、BMIが25以上で肥満、18.5未満でやせとされる。20歳代女性のやせの割合は20.2%と、男性や他の年齢階級と比べて高い。

×③ 20歳以上女性の食塩摂取量の平均値は6.5g/日

20歳以上の食塩摂取量は、男性で10.7g/日、女性で9.1g/日となっている。健康日本21(第三次)では、1日当たり7gに減少させることを目標に掲げている。

×④ 20歳以上女性の野菜摂取量の平均値は400g/日

20歳以上の野菜摂取量は、男性で262.2g/日、女性で250.6g/日となっている。健康日本21(第三次)では、1日当たり350gに増加させることを目標に掲げている。

*第2編4章 2.受療状況 p77~80

▶午前34

患者の個別性を理解するために必要な概念はどれか。

- ダイバーシティ

- パターナリズム

- プライマリヘルスケア

- ソーシャルインクルージョン

① ダイバーシティ

ダイバーシティ(Diversity)とは「多様性」を意味し、性別や人種、セクシャリティ、年齢、価値観などの多様なあり方を尊重し、受け入れる環境を整備する取り組みをいう。

×② パターナリズム

パターナリズムとは「父権主義」を意味し、本人の意思にかかわらず、本人に代わって一方的に意思決定することをいう。

×③ プライマリヘルスケア

プライマリヘルスケアは、1978年に世界保健機関〈WHO〉によって採択されたアルマ・アタ宣言で提唱された概念で、健康を基本的人権と認め、その達成のために地域住民が主体となって取り組むことをいう。

×④ ソーシャルインクルージョン

ソーシャルインクルージョンとは「社会的包摂」を意味し、社会的に弱い立場にある人々を含めたすべての人との共生を目指した理念である。

▶午前35

入院中のAさんは昨晩、体温が38.8℃であったため解熱剤の坐薬を使用した。今朝の検温では37.0℃であった。Aさんが「ずっとお風呂に入っていないから背中がかゆい」と話したため、看護師が確認すると背部に発汗がみられた。

客観的情報の記録で適切なのはどれか。

- 背中がかゆい。

- 背部に発汗がある。

- 坐薬の効果があった。

- 全身清拭を実施する。

② 背部に発汗がある。

客観的情報は観察や測定で得られる情報で、観察により得られた背部の発汗は客観的情報である。なお、①皮膚の痛痒感は、患者の話や訴えから得られる主観的情報に当たる。

▶午前36

人体には使用しない消毒薬はどれか。

- グルタラール

- ポビドンヨード

- 塩化ベンザルコニウム

- クロルヘキシジングルコン酸塩

① グルタラール

グルタラールは内視鏡等の医療機器の滅菌・消毒に用いられる高水準消毒薬である。皮膚や気道など人体に対して毒性を持つため、人体には使用しない。

▶午前37

リラクセーションを目的とした腹式呼吸の方法で適切なのはどれか。

- 浅い呼吸を繰り返す。

- 呼吸に意識を集中する。

- 1分間に20回のペースで行う。

- 吸気と呼気の時間の比率を2:1とする。

② 呼吸に意識を集中する。

人間は普段の生活で、無意識に肋間筋を使う胸式呼吸をしているが、呼吸が浅く、速くなる傾向にある。意識を集中して横隔膜を上下に動かし、呼気の時間を長くした腹式呼吸を行うことで、深く、ゆっくりとした呼吸ができる。

▶午前38

高濃度の酸素吸入によってCO2ナルコーシスを生じる危険性が最も高いのはどれか。

- 無気肺

- 肺塞栓症

- 間質性肺炎

- 慢性閉塞性肺疾患〈COPD〉

④ 慢性閉塞性肺疾患〈COPD〉

CO2ナルコーシスは、慢性閉塞性肺疾患〈COPD〉などで動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉が高まったⅡ型呼吸不全患者に起こりやすい合併症で、高濃度の酸素吸入により呼吸抑制が起こり、二酸化炭素〈CO2〉が体内に蓄積して意識障害等を引き起こす。

▶午前39

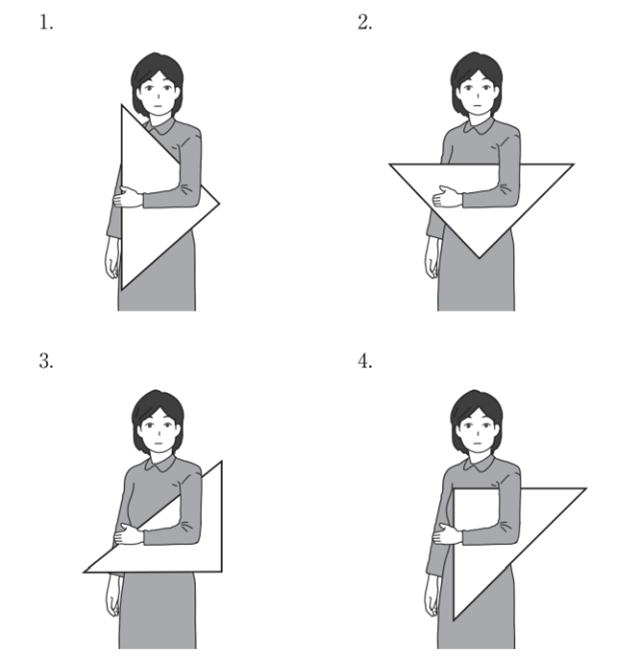

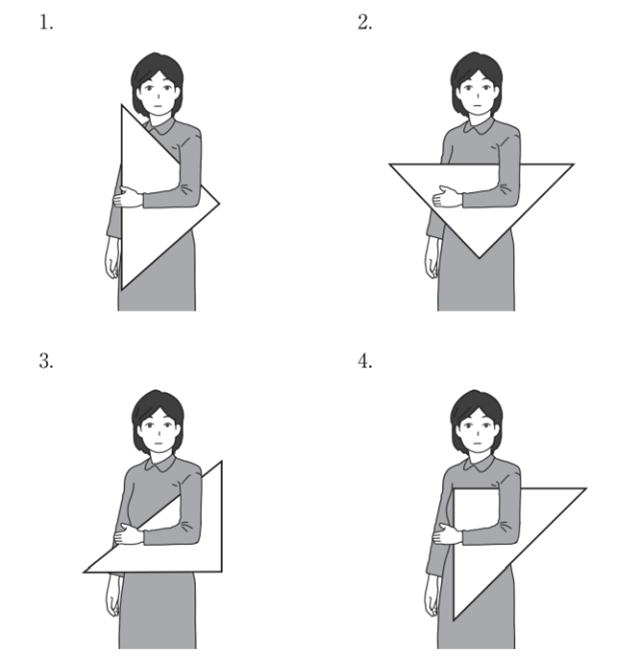

左肘を固定するために三角巾を置く位置を図に示す。

適切なのはどれか。

① ①

三角巾で肘を固定する際は、三角巾の直角の部分を固定する肘にあて、首の後ろで残る両端を結ぶ。

▶午前40

新鮮凍結血漿の説明で正しいのはどれか。

- 30〜37℃の湯で融解する。

- 輸血には輸液セットを使用する。

- 融解後は48時間以内に使用する。

- 融解後に直ちに使用しない場合は20〜24℃で保管する。

① 30〜37℃の湯で融解する。

新鮮凍結血漿は、血液凝固因子の補充に用いられる血液製剤で、容器のまま30〜37℃で融解する。

×② 輸血には輸液セットを使用する。

輸血には、ろ過装置を具備した輸血用器具を用いる。

×③ 融解後は48時間以内に使用する。

×④ 融解後に直ちに使用しない場合は20〜24℃で保管する。

融解後に直ちに使用しない場合は2〜6℃で保存し、融解後24時間以内に使用する。

▶午前41

一次救命処置〈BLS〉で回復体位はどれか。

② ②

一次救命処置〈BLS〉において、反応はないが正常な呼吸がある場合等は、②のような回復体位をとり、気道の確保と嘔吐物等による窒息の防止を図る。

▶午前42

上部消化管内視鏡検査で適切なのはどれか。

- 検査前日の就寝前に緩下薬を内服する。

- 検査の12時間前から禁食とする。

- 検査時の体位は右側臥位とする。

- 終了直後から飲食は可能である。

② 検査の12時間前から禁食とする。

上部消化管内視鏡検査では、検査前12時間を絶飲食とする。

×① 検査前日の就寝前に緩下薬を内服する。

上部消化管に内視鏡を挿入する治療であり、緩下薬は不要である。

×③ 検査時の体位は右側臥位とする。

唾液の誤嚥や胃食道逆流を防止するため、検査時の体位は左側臥位とする。

×④ 終了直後から飲食は可能である。

検査後も咽頭の麻酔が切れるまでの数時間は絶飲食である。

▶午前43

成年後見制度で正しいのはどれか。

- 地域生活支援事業の1つとして位置付けられる。

- 後見の対象者は大体のことを自分で判断できる者である。

- 審判を受けるための申し立て先は社会福祉協議会である。

- 法定後見制度とは判断能力の低下に備えあらかじめ後見人を決めておくことである。

① 地域生活支援事業の1つとして位置付けられる。

成年後見制度は、認知症や精神障害等により判断能力が不十分な人の判断能力の不足を補い、本人の保護と権利擁護を図るための制度である。障害者総合支援法に定める地域生活支援事業では、成年後見制度利用支援事業を市町村の必須事業としている。

×② 後見の対象者は大体のことを自分で判断できる者である。

本人の判断能力に応じて後見(重度)、保佐(中度)、補助(軽度)の類型に区別される。大体のことを自分で判断できるが、難しい法律行為に援助が必要な場合は補助に当たる。

×③ 審判を受けるための申し立て先は社会福祉協議会である。

審判を受けるための申立先は家庭裁判所である。

×④ 法定後見制度とは判断能力の低下に備えあらかじめ後見人を決めておくことである。

成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度がある。あらかじめ後見人を決めることは任意後見制度である。

*第5編2章 7.権利擁護〈アドボカシー〉 p248

▶午前44

要介護認定者であっても、訪問看護が医療保険で提供される疾患はどれか。

- 糖尿病

- 認知症

- 脳梗塞

- 多発性硬化症

④ 多発性硬化症

要介護認定者には介護保険による訪問看護の給付が行われるが、厚生労働省が定める以下の20疾病等の利用者には医療保険の給付による訪問看護が行われる。

- 末期の悪性腫瘍

- 多発性硬化症

- 重症筋無力症

- スモン

- 筋萎縮性側索硬化症

- 脊髄小脳変性症

- ハンチントン病

- 進行性筋ジストロフィー症

- パーキンソン病関連疾患

- 多系統萎縮症

- プリオン病

- 亜急性硬化性全脳炎

- ライソゾーム病

- 副腎白質ジストロフィー

- 脊髄性筋萎縮症

- 球脊髄性筋萎縮症

- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎

- 後天性免疫不全症候群

- 頸髄損傷

- 人工呼吸器を使用している状態

*第4編1章 3.2〕訪問看護 p173~174

▶午前45

Aさん(78歳、女性)は認知症があり、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅰである。1人で暮らしており、かかりつけの医師から処方された複数の内服薬を1日3回服用している。嚥下障害はない。Aさんは「薬がたくさんあって、余る薬もあるのよ」と訪問看護師に話した。

このときの服薬管理で適切なのはどれか。

- 内服薬を一包化する。

- 薬剤の形状を変更する。

- 訪問看護師の訪問時に内服する。

- 複数の内服薬を1つの箱にまとめて保管する。

① 内服薬を一包化する。

Aさんは認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅰで日常生活はほぼ自立しており、「余る薬もある」ことから、飲み忘れ、飲み間違いを防ぐために、内服薬を朝・昼・夜など一包化することが適している。

▶午前46

介護保険制度のケアマネジメントで適切なのはどれか。

- 地域の課題を抽出する。

- 地域ケア会議を開催する。

- 要介護状態区分を判定する。

- 対象者のモニタリングを行う。

④ 対象者のモニタリングを行う。

ケアマネジメントは、要介護者等に対して適切な介護サービスが提供されるように、介護支援専門員が支援・調整を行うプロセスをいう。サービスの提供開始とともに、心身や生活の状況の変化を継続的に把握・評価(モニタリング)する。

×① 地域の課題を抽出する。

×② 地域ケア会議を開催する。

地域ケア会議は、地域の課題を抽出するなどにより、高齢者に対する支援の充実と基盤整備を進めていく、地域包括ケアシステムの実現に向けた手法で、地域包括支援センターが開催する。

×③ 要介護状態区分を判定する。

要介護状態区分の判定は、介護保険法に基づき介護認定審査会が行うもので、ケアマネジメントとは異なる。

*第5編1章 8.3〕介護支援専門員〈ケアマネジャー〉 p231~232

▶午前47

急性期の患者に起きる生体反応で正しいのはどれか。

- エネルギー代謝が低下する。

- 蛋白質の同化が異化を上回る。

- カテコールアミンの分泌が亢進する。

- 抗利尿ホルモン〈ADH〉の分泌が低下する。

③ カテコールアミンの分泌が亢進する。

カテコールアミンとは、交感神経や副腎髄質から分泌される神経伝達物質(アドレナリン、ノルアドレナリン、ドーパミン)の総称で、急性期のストレス反応により分泌が亢進する。

×① エネルギー代謝が低下する。

急性期患者の生体反応では、副腎皮質ホルモンや炎症性サイトカインの分泌が過剰になることで代謝が亢進する。

×② 蛋白質の同化が異化を上回る。

急性期患者では、外界や生体内からエネルギーを産出する過程である異化が亢進する。

×④ 抗利尿ホルモン〈ADH〉の分泌が低下する。

急性期には体液量を調節するために抗利尿ホルモン〈ADH〉の分泌が上昇し、尿量が減少する。

▶午前48

セルフヘルプグループについて正しいのはどれか。

- 医療従事者が運営する。

- 営利を目的にした団体である。

- 当事者同士の交流による心理的効果がある。

- 在籍年数の長いメンバーの意見が重視される。

③ 当事者同士の交流による心理的効果がある。

セルフヘルプグループ(自助グループ)とは、疾病や依存症などの悩みを抱えた当事者同士の交流が図られる非営利の団体で、当事者同士の支え合い(ピアサポート)により、問題解決や地域における交流・社会参加につなげていく。

▶午前49

終末期癌患者にみられる悪液質の徴候はどれか。

- 体重減少

- がん性疼痛

- リンパ浮腫

- 末梢神経障害

① 体重減少

がん悪液質は、がんの進行による栄養失調により生じる複合的な代謝異常で、食欲不振や体重減少(筋肉量減少)、倦怠感が症候としてあらわれる。

▶午前50

がん患者の家族における社会的苦痛はどれか。

- 「患者にはどのがん治療が適切なのか」

- 「なぜ自分の家族はがんに罹患したのか」

- 「患者のがん治療を代わることはできないのか」

- 「治療の期間が長くなり、出費が続くと自分の生活はどうなるのか」

④ 「治療の期間が長くなり、出費が続くと自分の生活はどうなるのか」

がん患者・家族が直面する苦痛は、以下の4つに分類される。

- 身体的苦痛:症状や副作用から生じる身体的な苦痛

- 精神的苦痛:不安感、孤独感などの精神的な苦痛

- 社会的苦痛:仕事、家庭、経済事情などの社会的な苦痛

- スピリチュアルな苦痛:人生の意味、死生観、宗教観などの観念的な苦痛

▶午前51

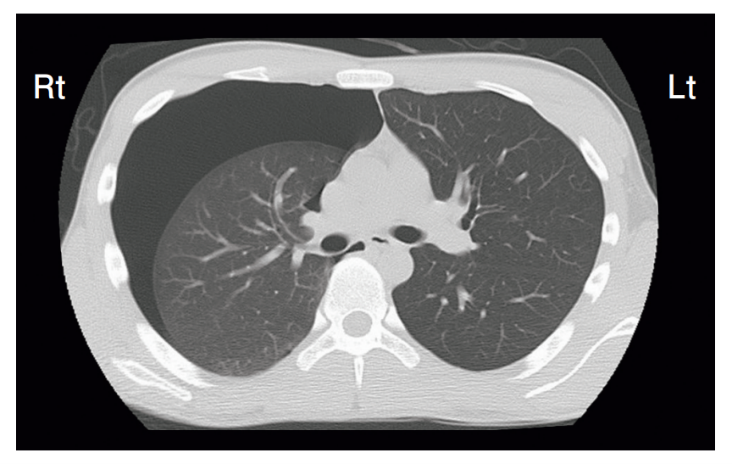

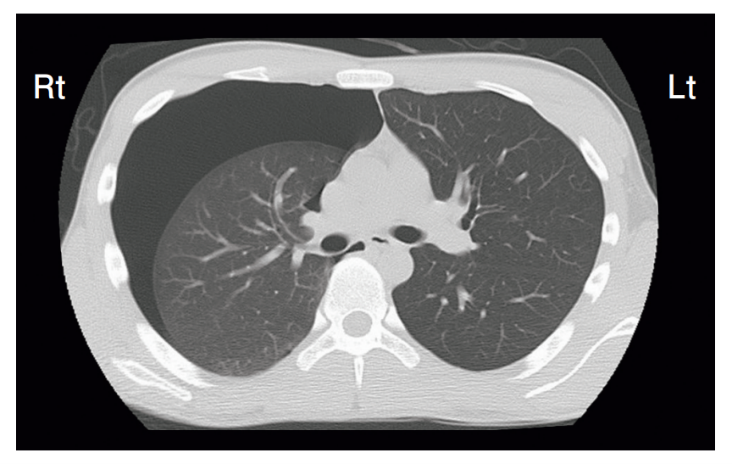

Aさん(27歳、男性)は、突然の胸痛と呼吸困難があり、救急外来を受診した。意識は清明。身長179cm、体重63kg、胸郭は扁平である。20歳から1日50本の喫煙をしている。バイタルサインは、体温36.1℃、呼吸数22/分、経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)96%(room air)である。

胸部CTを示す。

Aさんの所見から考えられるのはどれか。

- 酸素吸入が必要である。

- 抗菌薬投与が必要である。

- 右肺野の呼吸音は減弱している。

- 左胸腔内は液体成分で占められている。

③ 右肺野の呼吸音は減弱している。

胸部CTから右肺が虚脱しており、胸腔内に空気が漏れ出た気胸である。聴診により、気胸を起こした右肺野の呼吸音が減弱していると考えられる。

×① 酸素吸入が必要である。

呼吸困難はあるが、経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)が96%であり、低酸素血症(90%以下)は認められないため、酸素吸入が必要とはいえない。

×② 抗菌薬投与が必要である。

体温等から細菌による感染症は認められないため、抗菌薬投与が必要とはいえない。

×④ 左胸腔内は液体成分で占められている。

胸腔内に体液が溜まった状態を胸水というが、胸部CTから左胸腔内に胸水貯留は確認できない。

▶午前52

膵頭十二指腸切除術においてドレーンを留置する場所で正しいのはどれか。

- Magendie〈マジャンディー〉孔

- Winslow〈ウインスロー〉孔

- Luschka〈ルシュカ〉孔

- Monro〈モンロー〉孔

② Winslow〈ウインスロー〉孔

膵頭十二指腸切除術において、腹腔ドレーンを胃の背部にあるウインスロー孔(網嚢孔)に留置する。その他は脳室の孔である。

▶午前53

自己血糖測定を行う患者への説明で正しいのはどれか。

- 「皮下の間質液のグルコースを測定します」

- 「耳たぶから検体を採取します」

- 「採取部位の消毒は不要です」

- 「低血糖が分かります」

④ 「低血糖が分かります」

血糖値は、簡易血糖測定器を用いて自己採血し、測定することができる。インスリン自己注射を行う患者では低血糖を起こす可能性があり、その対応指標としても重要である。

×① 「皮下の間質液のグルコースを測定します」

血液中のグルコース(ブドウ糖)を測定する。

×② 「耳たぶから検体を採取します」

指または手のひらから血液を採取する。

×③ 「採取部位の消毒は不要です」

手を流水で洗い、採取部位を消毒した上で採取する。

▶午前54

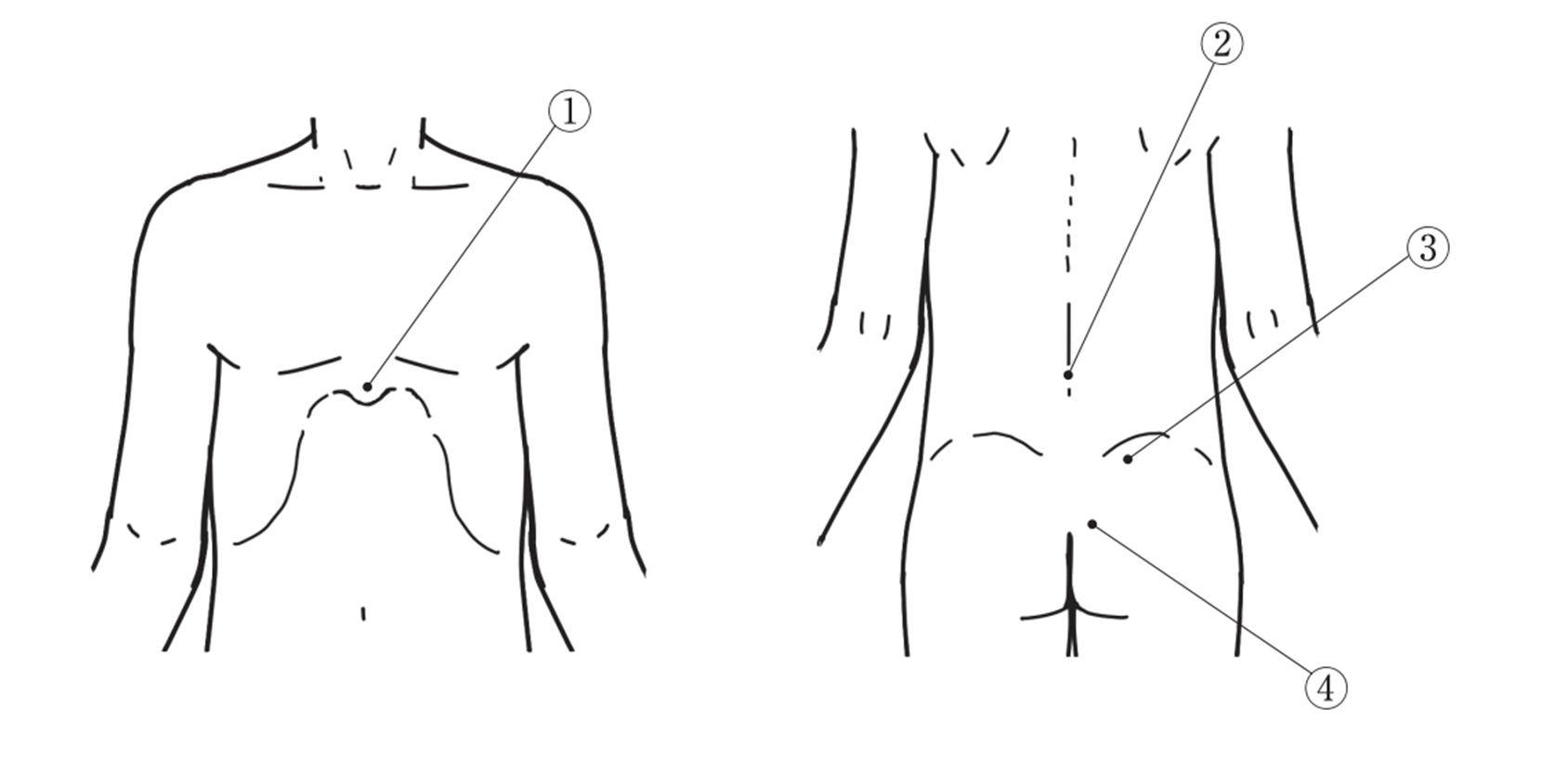

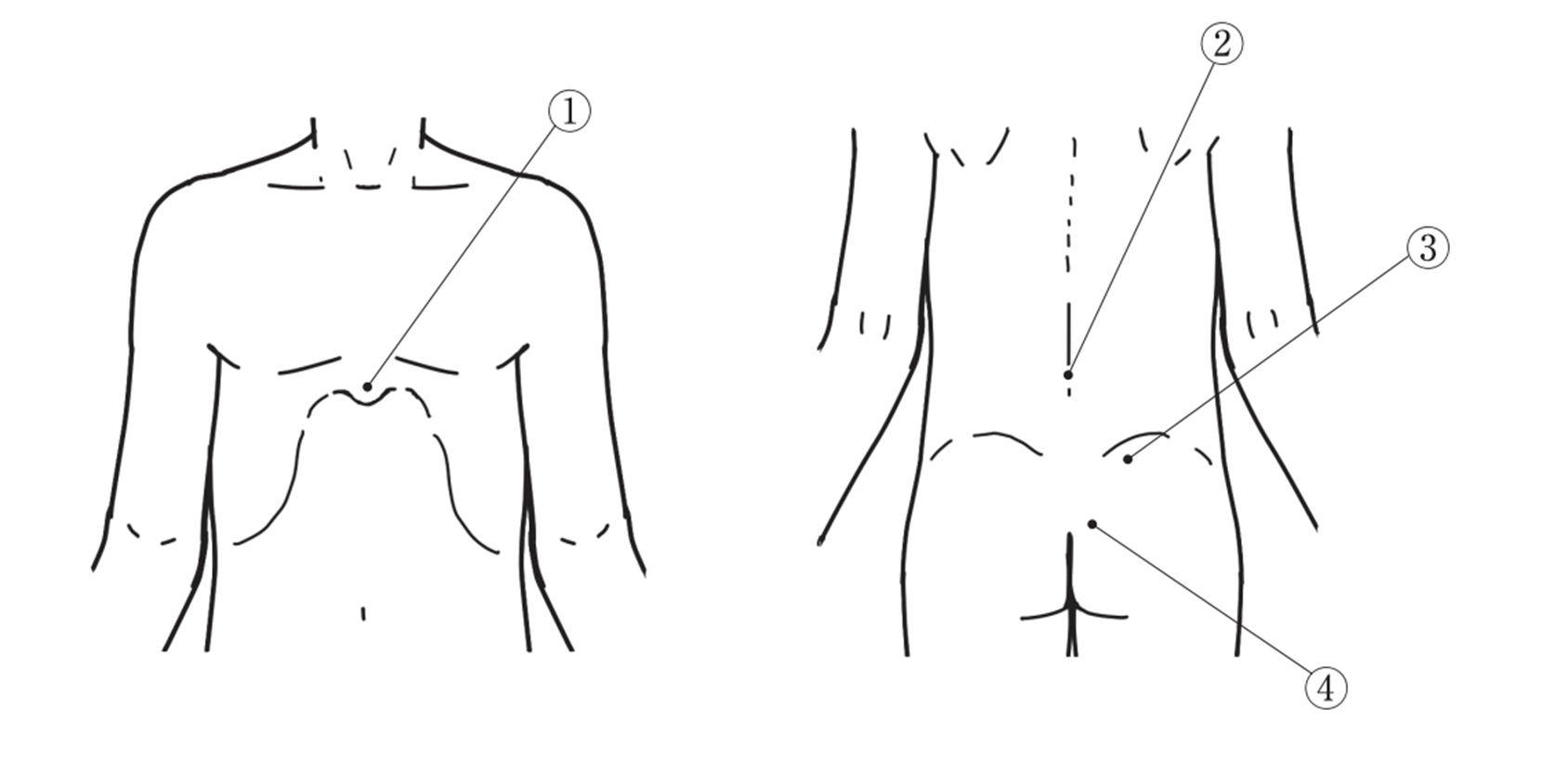

成人の骨髄検査の穿刺部位を図に示す。

正しいのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

③ ③

骨髄検査では、③の後腸骨稜から骨髄に針を刺して、骨髄液と細胞を吸引採取する。なお、腰椎穿刺では、②の第3・4腰椎間または第4・5腰椎間を穿刺する。

▶午前55

脊髄造影を受ける患者への説明で正しいのはどれか。

- 「検査前の食事制限はありません」

- 「造影剤が硬膜外腔に注入されます」

- 「検査後は頭痛の有無を確認します」

- 「検査後はベッドを水平にします」

③ 「検査後は頭痛の有無を確認します」

脊髄造影(ミエログラフィ)は、脊柱管内の神経の圧迫による麻痺や痛みの位置・程度を評価する検査で、副作用〈有害事象〉として造影剤による頭痛や嘔気が挙げられる。

×① 「検査前の食事制限はありません」

検査当日の食事制限がある。

×② 「造影剤が硬膜外腔に注入されます」

造影剤を脊髄クモ膜下腔に注入する。

×④ 「検査後はベッドを水平にします」

検査後は造影剤が頭蓋内に流れ込まないよう、頭部を挙上した臥位で安静にする。

▶午前56

老化に伴う消化器系の変化で正しいのはどれか。

- 大腸の蠕動運動が低下する。

- 膵液分泌量が増加する。

- 唾液分泌量が増加する。

- 胃粘膜が萎縮する。

① 大腸の蠕動運動が低下する。

老化に伴い、筋力の低下を原因として大腸の蠕動運動が障害される。大腸内にふん便が留まる時間が長くなることで、固いふん便による便秘が生じる(弛緩性便秘)。

×② 膵液分泌量が増加する。

老化に伴い膵液分泌量は減少し、消化・吸収の機能が低下する。

×③ 唾液分泌量が増加する。

加齢に伴う唾液分泌量の低下(粘稠度の上昇)によって、嚥下機能が低下する。

×④ 胃粘膜が萎縮する。

胃粘膜の萎縮は、主にピロリ菌感染によって引き起こされる。

▶午前57改題

令和4年度(2022年度)の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査で、養介護施設従事者等による高齢者虐待について正しいのはどれか。

- 虐待の種類は心理的虐待が最も多い。

- 被虐待高齢者は女性が全体の90%を占める。

- 発生要因は養介護施設従事者等のストレスの問題が最も多い。

- 虐待件数は養介護施設従事者等による虐待より養護者によるものが多い。

④ 虐待件数は養介護施設従事者等による虐待より養護者によるものが多い。

令和4年度に高齢者虐待と認められた件数は、養介護施設従事者等(養介護施設・事業に従事している職員)によるものが856件、養護者(家族・親族・同居人)によるものが16,669件となっている。

×① 虐待の種類は心理的虐待が最も多い。

虐待の種別にみると、身体的虐待が養介護施設従事者等によるもので57.6%、養護者によるもので65.3%と最も多い。

×② 被虐待高齢者は女性が全体の90%を占める。

被虐待高齢者の性別をみると、女性が養介護施設従事者等によるもので71.7%、養護者によるもので75.8%となっている。

×③ 発生要因は養介護施設従事者等のストレスの問題が最も多い。

養介護施設従事者等による虐待の発生要因として、「教育・知識・介護技術等に関する問題」が56.1%と最も多い。

*第5編2章 5.2〕高齢者虐待防止対策 p244~245

▶午前58

医療ニーズが高い要介護者が「通い」「訪問」「泊まり」のサービスを組み合わせて受けられる地域密着型サービスはどれか。

- 短期入所療養介護

- 看護小規模多機能型居宅介護

- 地域密着型特定施設入所者生活介護

- 認知症対応型共同生活介護〈グループホーム〉

② 看護小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護は、訪問看護と小規模多機能型居宅介護の組み合わせにより提供される地域密着型サービスをいう。小規模多機能型居宅介護は、居宅、通所、短期間宿泊(ショートステイ)で受けられる。

×① 短期入所療養介護

居宅サービスの一つで、特別養護老人ホーム等の施設や老人短期入所施設への短期入所で受ける日常生活上の世話、機能訓練をいう。

×③ 地域密着型特定施設入所者生活介護

地域密着型サービスの一つで、有料老人ホーム等(定員30人未満)に入所する要介護者等が受ける日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話をいう。

×④ 認知症対応型共同生活介護〈グループホーム〉

地域密着型サービスの一つで、比較的安定した状態にある認知症の要介護者等に対して、共同生活(1ユニット5~9人)を営む住居で日常生活上の世話や機能訓練を行うものである。

*第5編1章 3.2〕地域密着型サービス p226~227

▶午前59

ポリファーマシーの説明で正しいのはどれか。

- 医療者の指示どおりに服薬しない状況

- 多剤併用による有害な事象が生じている状態

- 認知機能の低下により服薬管理が困難な状態

- 処方されている薬の内容を理解していない状況

② 多剤併用による有害な事象が生じている状態

ポリファーマシーとは、「poly(多くの)」+「pharmacy(調剤)」を組み合わせた造語で、多剤併用による薬物有害事象などの諸問題を表す概念である。

▶午前60

介護医療院の説明で正しいのはどれか。

- 健康保険法に基づき設置される。

- 入所対象者は要介護3以上である。

- 要介護高齢者の長期療養・生活施設である。

- 看護職員数は入所者100人当たり3人である。

③ 要介護高齢者の長期療養・生活施設である。

介護医療院は、長期にわたり療養が必要である要介護者に対し、必要な医療や日常生活上の世話を行うことを目的とする。

×① 健康保険法に基づき設置される。

介護医療院は、介護保険法に基づく施設サービスの一つである。

×② 入所対象者は要介護3以上である。

入所対象者を要介護3以上としているのは、施設サービスのうち介護老人福祉施設である。

×④ 看護職員数は入所者100人当たり3人である。

介護医療院では、入所者の数を6で除した数以上の看護職員を配置することとしている(入所者6人当たり1人以上)。

*第5編1章 3.3〕施設サービス p227~228

▶午前61

最も新しく制定された法律はどれか。

- 母子保健法

- 児童虐待の防止等に関する法律

- 子どもの貧困対策の推進に関する法律

- 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律

④ 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律

令和3年(2021年)制定。医療的ケア児とは、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為)を受けることが不可欠である児童をいう。

×① 母子保健法

昭和40年(1965年)制定。

×② 児童虐待の防止等に関する法律

平成12年(2000年)制定。

×③ 子どもの貧困対策の推進に関する法律

平成25年(2013年)制定。

*第10編 5.5〕医療的ケア児の支援 p355

▶午前62

一次性の夜尿症で通院中の7歳の女児。

保護者への生活のアドバイスで適切なのはどれか。

- 「1日に飲む水分の量を減らしましょう」

- 「寝る直前に水分をしっかり飲ませましょう」

- 「おねしょをしても叱らないようにしましょう」

- 「夜中、決めた時間に起こして排尿を促しましょう」

③ 「おねしょをしても叱らないようにしましょう」

6歳以降の夜尿症(おねしょ)は、乳児期から続いている一次性のものと、いったん収まったが何らかのきっかけで再発した二次性のものにわかれる。夜尿を叱ることは本人の自信・意欲を喪失させるため、叱らないことが適切である。

×① 「1日に飲む水分の量を減らしましょう」

×② 「寝る直前に水分をしっかり飲ませましょう」

1日に飲む絶対量を減らすのではなく、午前中に多く水分を取り、夕方以降の特に就寝前の水分摂取を減らすなど、時間帯による水分の量の調節が適している。

×③ 「夜中、決めた時間に起こして排尿を促しましょう」

夜中の決めた時間に起こすことは睡眠の質を下げ、かえって排尿機能の発達を妨げる。

▶午前63

生後6〜8か月ころの乳児で、親などの特定の人が自分の傍から離れたときに泣いたり後追いをしたりするのはどれか。

- 分離不安

- アニミズム

- 自我の芽生え

- アンビバレント

① 分離不安

生後6〜8か月ころの乳児期には身近な家族等の顔を見分け、応答的な愛着関係がみられるようになり、親から離されることへの分離不安や、知らない相手には人見知りがはじまる。

▶午前64

A君(6歳、男児)は腹痛のため来院し、ネフローゼ症候群と診断され入院した。ステロイド治療が開始され、本日が7日目である。尿量の増加がみられ浮腫が軽減し、血圧は128/80mmHg、尿蛋白+であった。

A君に説明する必要があるのはどれか。

- 手指衛生

- 床上安静

- 水分摂取の制限

- 蛋白質の摂取の制限

① 手指衛生

ネフローゼ症候群は低蛋白血症により浮腫が生じる疾患であり、治療にはステロイドが用いられる。浮腫のみられる早期には水分・塩分摂取の制限等を行うが、症状は回復してきており、ステロイドの副作用である易感染に注意して手指衛生を説明する必要がある。

▶午前65

セクシュアリティに関する用語と説明の組合せで正しいのはどれか。

- 性的指向――表現する性

- セックス――性愛の対象

- ジェンダー――生殖性の性

- ジェンダーアイデンティティ――自身の性別の認識

④ ジェンダーアイデンティティ――自身の性別の認識

ジェンダーアイデンティティ(性同一性)は自己認識している性をいい、生物学的な性と不一致を来している状態を性同一性障害という。

×① 性的指向――表現する性

性的指向をセクシュアルといい、その性愛の対象によってホモセクシュアル(同性)、ヘテロセクシュアル(異性)、バイセクシュアル(両性)、アセクシュアル(対象なし)という。

×② セックス――性愛の対象

男女の生物学的(生殖性)の性をいう。

×③ ジェンダー――生殖性の性

ジェンダーとは社会的・文化的に構築された役割、態度、行動、属性を表し、とくにジェンダーに基づく女性への偏見・不平等が問題とされる。

▶午前66

プレコンセプションケアについて正しいのはどれか。

- ケアの対象は女性に限定されている。

- 母体保護法によって規定されている。

- 国際連合〈UN〉によって提唱されている。

- 将来の妊娠に向けた健康の保持増進を目的としている。

④ 将来の妊娠に向けた健康の保持増進を目的としている。

プレコンセプションケアとは、「pre(前)」+「conception(妊娠・受胎)」を組み合わせた造語で、将来の妊娠を考えながら健康管理に向き合い、取り組むことをいう。

×① ケアの対象は女性に限定されている。

ケアの対象は女性だけでなく、パートナーを含める。

×② 母体保護法によって規定されている。

プレコンセプションケアに法的な規定はない。なお、成育基本法に基づく成育医療等基本方針(令和3年)に、評価指標とともに明記されている。

×③ 国際連合〈UN〉によって提唱されている。

世界保健機関〈WHO〉によって提唱されている。

▶午前67

正期産の時期のノンストレステスト〈NST〉で正常なのはどれか。

- 20分に2回以上の一過性頻脈がある。

- 胎児心拍数基線が80bpmである。

- 基線細変動が5bpmである。

- 一過性徐脈がある。

① 20分に2回以上の一過性頻脈がある。

ノンストレステスト〈NST〉は胎児に影響を与えずに、分娩監視装置を装着して胎児の心拍と妊婦の子宮収縮の状態を確認するもので、概ね妊娠36週以降に行われる。一過性頻脈がある場合、胎児は健常とされる。

×② 胎児心拍数基線が80bpmである。

胎児心拍数基線(10分間の心拍数)が、110bpm~160bpmを正常脈とする。

×③ 基線細変動が5bpmである。

基線細変動(心拍数の変動)が、6~25bpmを正常範囲とする。

×④ 一過性徐脈がある。

一過性徐脈がない場合、胎児は健常とされる。

▶午前68

子宮復古不全の要因はどれか。

- 胎児発育不全〈FGR〉

- 卵膜の子宮内遺残

- 分娩直後の授乳

- 膀胱炎

② 卵膜の子宮内遺残

子宮復古とは妊娠により拡大した子宮が分娩後の産褥期に妊娠前の状態に戻る現象をいい、子宮復古不全の原因の一つとして、卵膜や胎盤の子宮内遺残による子宮収縮の妨げが挙げられる。

▶午前69

出生直後の新生児の計測方法で正しいのはどれか。

- 身長は側臥位で計測する。

- 体重はオムツをつけて計測する。

- 頭囲は後頭結節とオトガイの周囲を計測する。

- 胸囲は肩甲骨直下と左右の乳頭を通る周囲を計測する。

④ 胸囲は肩甲骨直下と左右の乳頭を通る周囲を計測する。

×① 身長は側臥位で計測する。

身長は仰臥位で計測する。

×② 体重はオムツをつけて計測する。

体重はオムツを外して計測する。

×③ 頭囲は後頭結節とオトガイの周囲を計測する。

頭囲は前頭結節と後頭結節の周囲を計測する。オトガイ(あご先)は通らない。

▶午前70

精神科病院入院患者の身体的拘束中に発生しやすい合併症はどれか。

- 糖尿病

- 足白癬

- 悪性症候群

- 肺血栓塞栓症

④ 肺血栓塞栓症

肺血栓塞栓症は、主に下肢の静脈にできた血栓が肺に到達して肺動脈が詰まる疾患をいい、長時間の身体的拘束による同一姿勢の保持が原因となる。

▶午前71

知的障害〈精神遅滞〉について正しいのはどれか。

- 成人期に発症する。

- 退行現象の1つである。

- 統合失調症が原因となる。

- 知的機能と適応機能が障害される。

④ 知的機能と適応機能が障害される。

知的障害〈精神遅滞〉は、発達期(おおむね18歳まで)にあらわれる知的機能・適応機能両面の欠陥を含む障害とされる。

*第5編2章 4.2〕知的障害者の福祉 p242~243

▶午前72

社会生活技能訓練〈SST〉について正しいのはどれか。

- 認知行動療法の1つである。

- 生活リズムの改善が目的である。

- レクリエーション活動を中心に行う。

- アウトリーチによる支援が原則である。

① 認知行動療法の1つである。

社会生活技能訓練〈SST〉とは、主に精神疾患を持った患者が退院に向けて社会生活・対人関係の課題を解決するスキルを身に付けるため、少人数のグループで行う認知行動療法によるリハビリテーション(三次予防)技法である。

×② 生活リズムの改善が目的である。

生活リズムの改善は、精神科デイケア等が行う。

×③ レクリエーション活動を中心に行う。

社会生活上のスキルを身に着けるための実践的な訓練を行う。

×④ アウトリーチによる支援が原則である。

アウトリーチによる支援(専門職による訪問支援等)とは異なる。

▶午前73

精神科病院での行動制限で正しいのはどれか。

- 家族の同意により身体的拘束を決定する。

- 行動制限最小化委員会は患者の隔離の具体的な内容を決定する。

- 12時間を超える隔離については、精神保健指定医の判断が必要である。

- 暴力行為があった場合は、当該患者の精神症状が落ち着くまで身体的拘束をする。

③ 12時間を超える隔離については、精神保健指定医の判断が必要である。

12時間以上の隔離は精神保健指定医が、12時間を超えない隔離は医師が必要性を判断する。

×① 家族の同意により身体的拘束を決定する。

身体的拘束は制限の程度が強く、代替方法が見出されるまでの間のやむを得ない処置として行われる行動の制限であり、厳格な要件を満たした上で精神保健指定医が決定する。

×② 行動制限最小化委員会は患者の隔離の具体的な内容を決定する。

行動制限最小化委員会は隔離等の行動制限が最小化されるようにモニタリングや検討、働きかけを行う組織である。

×④ 暴力行為があった場合は、当該患者の精神症状が落ち着くまで身体的拘束をする。

暴力行為が認められ、他の方法では防ぎきれない場合には隔離を行う。

*第3編2章 4.3〕精神科の入院制度 p112~114

▶午前74

看護師の特定行為で正しいのはどれか。

- 都道府県が指定する研修機関で研修を行う。

- 手順書は看護師が作成する。

- 医師法に基づいている。

- 診療の補助である。

④ 診療の補助である。

特定行為とは診療の補助をいい、38行為が規定されている。

×① 都道府県が指定する研修機関で研修を行う。

平成27年(2015年)から特定行為に係る看護師の研修制度が開始し、厚生労働大臣が特定行為研修を行う研修機関を指定している。

×② 手順書は看護師が作成する。

看護師は、医師または歯科医師が作成した手順書に従って特定行為を行う。

×③ 医師法に基づいている。

特定行為やその研修については、保健師助産師看護師法に定められている。

*第4編1章 4.4〕看護職員等 p196~200

▶午前75

診療に関する諸記録に看護記録が含まれることを規定しているのはどれか。

- 医師法

- 医療法施行規則

- 個人情報の保護に関する法律

- 保健師助産師看護師法施行規則

② 医療法施行規則

医療法施行規則では、診療に関する諸記録の一つとして看護記録を掲げている。保健師助産師看護師法では、助産師による助産録の記載義務はあるが、看護記録は規定されていない点に注意。

*第4編1章 1.医療法 p168~169

▶午前76

ワーク・ライフ・バランスの取り組みで正しいのはどれか。

- 働き方の標準化を図る取り組みである。

- 女性のライフサイクルに特化した取り組みである。

- 自己啓発や社会活動にも適応される取り組みである。

- キャリアを主体的に設計し実現していく取り組みである。

③ 自己啓発や社会活動にも適応される取り組みである。

ワーク・ライフ・バランスは仕事と生活の調和を図るもので、男女問わずあらゆる世代の人が、仕事、家庭生活、健康・休養、地域生活、自己啓発などの様々な活動を、自らの希望によりバランスよく展開することを目指す。

*第8編 9.6〕仕事と生活の調和 p313

▶午前77

避難所生活において、身体活動が低下し続けている高齢者に最も起こりやすいのはどれか。

- 感染

- 脱水

- せん妄

- 生活不活発病

④ 生活不活発病

生活不活発病(廃用症候群)は、活動性の低下により二次的に身体機能が低下した状態をいう。発災後中長期にわたる避難所生活で、特に高齢者に生じやすい。

▶午前78

急性の化膿性炎症で最初に血管外に遊走し炎症の中心となるのはどれか。

- 血小板

- 好酸球

- 好中球

- 赤血球

- リンパ球

③ 好中球

白血球の一種である好中球は、細菌感染や真菌感染から体を守る主要な生体防御機構(免疫)である。急性炎症では、好中球が血管内から血管外へいち早く遊走し、浸潤が行われる。

▶午前79

過剰に摂取すると試験紙法による尿潜血検査が偽陰性となるのはどれか。

- 葉酸

- ビタミンA

- ビタミンB1

- パントテン酸

- アスコルビン酸

⑤ アスコルビン酸

尿潜血検査は試験紙法により血尿を検査するが、アスコルビン酸(ビタミンC)の過剰摂取により試験紙の酸化反応が抑制され、偽陰性(実際は血尿があるのにないと判定)になることがある。

▶午前80

Ⅱ型アレルギーで起こる疾患はどれか。

- 糸球体腎炎

- 関節リウマチ

- アトピー性皮膚炎

- アレルギー性結膜炎

- 特発性血小板減少性紫斑病〈ITP〉

⑤ 特発性血小板減少性紫斑病〈ITP〉

アレルギー反応はⅠ型からⅣ型に分類される。Ⅱ型アレルギーはIgGやIgM抗体が関与する細胞傷害(融解)型のもので、特発性血小板減少性紫斑病〈ITP〉はその疾患である。

×① 糸球体腎炎

×② 関節リウマチ

免疫複合体型のⅢ型アレルギーに分類される。

×③ アトピー性皮膚炎

IgE抗体が関する即時型のⅠ型アレルギーと、感作リンパ球が関与する遅延型のⅣ型アレルギーに分類される。

×④ アレルギー性結膜炎

Ⅰ型アレルギーに分類される。

▶午前81

伝えたいことがあるにも関わらず、ろれつが回らず正しく発音することが困難になるのはどれか。

- 喚語困難

- 構音障害

- 吃音

- 錯語

- 嗄声

② 構音障害

構音障害は、言葉を理解し、伝える言葉もはっきりしているが、発話に関わる筋肉や器官に問題があるために、言葉を正常に発音できない状態をいう。

×① 喚語困難

喚語困難とは、言いたい言葉がなかなか出てこないことをいい、運動性失語(ブローカ失語)で生じやすい。

×③ 吃音

吃音は、発話に関わる筋肉や器官に問題はないが、音を繰り返したり引き延ばしたりと、話し言葉が滑らかに話せない状態をいう。

×④ 錯語

錯語とは、意図した言葉と異なる誤った言葉を用いるものであり、感覚性失語(ウェルニッケ失語)で生じやすい。

×⑤ 嗄声

嗄声(させい)とは声枯れのことで、反回神経麻痺や吸入ステロイド薬の副作用〈有害事象〉としても現れる。

▶午前82

口渇、多飲、多尿を主訴とする患者が、夜間の排尿が頻回で不眠を訴えている。1日の尿量は5Lほどで、尿比重は1.005、尿浸透圧は110mOsm/kgであった。

この症状の原因と考えられるホルモンの内分泌器官はどれか。

- 下垂体後葉

- 甲状腺

- 膵臓

- 副甲状腺

- 副腎

① 下垂体後葉

成人の1日平均尿量は1,000mL~1,500mLであるが、当患者では毎日5L以上となっており、下垂体後葉から分泌されるバソプレシン(抗利尿ホルモン)の反応性が低下した尿崩症が考えられる。

▶午前83

血液凝固因子はどれか。2つ選べ。

- トロンボプラスチン

- エリスロポエチン

- ウロビリノゲン

- フィブリノゲン

- プラスミノゲン

① トロンボプラスチン

④ フィブリノゲン

出血に対して、血小板血栓が形成される一次止血、血液凝固因子が働く二次止血を経て、止血が完了する。二次止血では、プロトロンビンがトロンボプラスチンによりトロンビンに変化し、フィブリノゲンをフィブリン(網)に変換することで、血小板血栓を強化する。

▶午前84

同種造血幹細胞移植の前に行われる全身放射線照射の目的はどれか。2つ選べ。

- 感染の予防

- 拒絶反応の防止

- 抗癌薬の活性化

- 腫瘍細胞の根絶

- 移植片対宿主病〈GVHD〉の予防

② 拒絶反応の防止

④ 腫瘍細胞の根絶

造血幹細胞移植は、白血病や再生不良性貧血など難治性疾患に対する根治療法の一つである。移植前処置として全身放射線照射を行い、がん(腫瘍)細胞の死滅と、免疫の生着による拒絶反応の防止を促がす。

▶午前85

肝細胞癌で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 早期から黄疸が出現する。

- 原発性肝癌の中で最も頻度が高い。

- 診断に腹部超音波検査が用いられる。

- 特異性の高い腫瘍マーカーはCEAである。

- 肝内胆管の細胞が腫瘍化して発生する癌である。

② 原発性肝癌の中で最も頻度が高い。

③ 診断に腹部超音波検査が用いられる。

肝癌のうち、肝臓の主要な細胞によるものを肝細胞癌という。原発性肝癌(肝臓自体から発症した癌)の中で、肝細胞癌が9割以上を占める。

×① 早期から黄疸が出現する。

肝癌が進行すると肝機能の障害により黄疸(皮膚や白眼が黄色くなる)が出現するが、早期には自覚症状がほとんど現れない。

×④ 特異性の高い腫瘍マーカーはCEAである。

肝細胞癌の腫瘍マーカーとして、AFPやPIVKA-Ⅱを用いる。CEAは主に大腸や胃など消化器系の癌に対して用いられる。

×⑤ 肝内胆管の細胞が腫瘍化して発生する癌である。

肝細胞癌とは治療法が異なるため、肝内胆管癌(胆管細胞癌)として肝細胞癌とは区別される。

▶午前86

片側性の末梢性顔面神経麻痺の症状はどれか。2つ選べ。

- 眼瞼が下垂する。

- 顔面の知覚が鈍い。

- 口角が垂れ下がる。

- 物が二重に見える。

- 額にできるしわに左右差がある。

③ 口角が垂れ下がる。

⑤ 額にできるしわに左右差がある。

片側性の末梢性顔面神経麻痺は、顔面神経麻痺や水痘帯状疱疹ウイルスの感染などにより発症し、顔面のどちらか片方がゆがむ、目や口が閉じれない、額のしわが左右非対称になるなどの症状がみられる。

×① 眼瞼が下垂する。

重症筋無力症などにみられる症状である。

×② 顔面の知覚が鈍い。

三叉神経麻痺などにみられる症状である。

×④ 物が二重に見える。

斜視、慢性副鼻腔炎手術の合併症や、重症筋無力症などにみられる症状である。

▶午前87

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に基づく障害福祉サービスはどれか。2つ選べ。

- 訪問介護

- 訪問看護

- 療養介護

- 重度訪問介護

- 訪問リハビリテーション

③ 療養介護

④ 重度訪問介護

③ 療養介護は、医療と常時介護を要する者を対象に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護、日常生活上の世話を行うもので、障害者総合支援法に定められている。

④ 重度訪問介護は、重度の肢体不自由など介護の必要性が高い者に、居宅介護等の複数のサービスを包括的に行うもので、障害者総合支援法に定められている。

×① 訪問介護

×⑤ 訪問リハビリテーション

介護保険法に定められている居宅サービスである。

×② 訪問看護

介護保険法、医療保険法各法に定められている。

*第3編2章 3.障害児・者施策 p107~111

▶午前88

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉で、2類感染症に分類されるのはどれか。2つ選べ。

- ポリオ〈急性灰白髄炎〉

- 細菌性赤痢

- 狂犬病

- 百日咳

- 結核

① ポリオ〈急性灰白髄炎〉

⑤ 結核

このほか、感染症法上の2類感染症として、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MARS)、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)がある。

×② 細菌性赤痢

3類感染症に分類される。

×③ 狂犬病

4類感染症に分類される。

×④ 百日咳

5類感染症に分類される。

*第3編3章 3.主な感染症等の動向と対策 p129~142

▶午前89

日常生活自立支援事業のサービス内容で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 住民票の届出

- 福祉用具の貸与

- 入院時の身元保証

- 自家用車の売買契約

- 銀行口座から現金の引き出し

① 住民票の届出

⑤ 銀行口座から現金の引き出し

日常生活自立支援事業は、判断能力が不十分な認知症高齢者等に対して、住民票の届け出等の行政手続きの援助、日常的金銭管理サービスなどを社会福祉協議会が行い、地域で自立した生活が送れるよう支援することを目的としている。

*第5編2章 7.権利擁護〈アドボカシー〉 p248

▶午前90

ドパミン受容体が遮断されることで出現する症状はどれか。2つ選べ。

- 幻聴

- 口渇

- 妄想

- 筋強剛

- アカシジア

④ 筋強剛

⑤ アカシジア

ドパミンは感情の興奮や意欲・学習に関わる神経伝達物質であり、ドパミン受容体が遮断されることで運動症状や自律神経症状が現れ、ジストニア(筋強直)やアカシジア〈静座不能〉などの不随意運動が出現する。

資料 厚生労働省「第111回保健師国家試験、第108回助産師国家試験、第114回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第114回看護師国家試験

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 保健師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 助産師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 医師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 薬剤師国家試験に出る国民衛生の動向