第110回看護師国家試験―「国民衛生の動向」対応問題・回答

令和3年2月14日(日)に実施された第110回看護師国家試験について、全問題の正答と解説を示します。

また、「国民衛生の動向2023/2024」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

|

|

厚生の指標増刊

国民衛生の動向 2023/2024

発売日:2023.8.29

定価:2,970円(税込)

432頁・B5判

雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。

|

ネット書店

電子書籍

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

第110回看護師国家試験目次

第110回看護師国家試験・必修問題

▶午前1改題

令和4年(2022年)の日本の総人口に最も近いのはどれか。

- 1億人

- 1億500万人

- 1億2,500万人

- 1億4,500万人

③ 1億2,500万人

令和4年(2022年)の総人口は1億2,495万人で減少傾向が続いており、将来推計人口(平成29年推計)によると、令和47年(2065年)には8,808万人で1億人を切るとされる。

*第2編1章 1.全国人口の動向 p40~45

▶午前2改題

令和2年(2020年)の患者調査における外来受療率(人口10万対)で最も多い傷病はどれか。

- 新生物〈腫瘍〉

- 呼吸器系の疾患

- 消化器系の疾患

- 内分泌、栄養及び代謝疾患

③ 消化器系の疾患

受療率とは人口10万人に対する推計患者数をいい、令和2年(2020年)の患者調査によると、入院では「精神及び行動の障害」(188)が、外来では「消化器系の疾患」(1007)が最も多い。

*第2編4章 2.受療状況 p77~80

▶午前3

大気汚染物質はどれか。

- フロン

- カドミウム

- メチル水銀

- 微小粒子状物質(PM2.5)

④ 微小粒子状物質(PM2.5)

微小粒子状物質(PM2.5)は、浮遊粒子状物質(SPM)の中でも特に粒径が小さい有害大気汚染物質で、呼吸器や循環器への影響が懸念され、環境基本法に基づく大気汚染に係る環境基準が設定されている。

×① フロン

フロンはフッ素と炭素の化合物の総称で、人体への影響は少ないが温室効果ガスとして地球温暖化の原因となっている。

×② カドミウム

カドミウムは自然環境中に広く存在する元素で、四大公害病の一つであるイタイイタイ病の原因となった。

×③ メチル水銀

メチル水銀は有機水銀の一つで、四大公害病の一つである水俣病の原因となった。

*第9編2章 1.大気汚染対策の動向 p335~340

▶午前4

要介護認定の申請先はどれか。

- 市町村

- 診療所

- 都道府県

- 介護保険審査会

① 市町村

市町村は被保険者からの申請を受けて調査を行い、市町村に設置された介護認定審査会が要介護状態の区分の審査・判定を行う。

*第5編1章 2.1〕保険給付の手続き p231~233

▶午前5

看護師免許の付与における欠格事由として保健師助産師看護師法に規定されているのはどれか。

- 20歳未満の者

- 海外に居住している者

- 罰金以上の刑に処せられた者

- 伝染性の疾病にかかっている者

③ 罰金以上の刑に処せられた者

保健師助産師看護師法に基づき、看護師免許付与における相対的欠格事由として以下を定め、いずれかに該当した場合は免許を与えないことがあり、看護師が該当した場合は厚生労働大臣が免許の取消し等の処分をすることができる。

- 罰金以上の刑に処せられた者

- 医事に関し犯罪または不正の行為のあった者

- 心身の障害により看護師の業務を適正に行うことができない者

- 麻薬、大麻またはあへんの中毒者

*第4編1章 4.4〕看護職員等 p202~206

▶午前6

出生時からみられ、生後4か月ころに消失する反射はどれか。

- 手掌把握反射

- 足底把握反射

- パラシュート反射

- Babinski〈バビンスキー〉反射

① 手掌把握反射

手掌把握反射は手に刺激を与えた際に握ろうとする現象をいい、出生後すぐの新生児にみられる原始反射で、生後3~4か月ころには消失する。

×② 足底把握反射

足底把握反射は原始反射の一つで、足の親指の付け根(拇指球)を圧迫すると足の指を含めて内側に曲がる現象をいい、生後10か月ころには消失する。

×③ パラシュート反射

パラシュート反射は姿勢反射の一つで、ふいに前方へ頭を傾けた際に手を前に出す現象をいい、生後半年ころから見られ、生涯続く。

×④ Babinski〈バビンスキー〉反射

バビンスキー反射は原始反射の一つで、足底の外縁に刺激を与えた際に母指が甲側に曲がる現象をいい、出生後すぐから反応が見られ、1歳ころには消失する。

▶午前7改題

令和3年(2021年)の学校保健統計調査における学童期の異常被患率で最も高いのはどれか。

- 高血圧

- 摂食障害

- 心電図異常

- むし歯(う歯)

④ むし歯(う歯)

令和3年(2021年)の小学校での異常被患率はむし歯(う歯)(39.0%)が最も高く、次いで裸眼視力1.0未満の者(36.9%)となっている。なお、令和4年調査では裸眼視力1.0未満の者が最も高い。

*第10編1章 4.学齢期の健康状況 p366~368

▶午前8

ハヴィガースト, R. J.が提唱する老年期の発達課題はどれか。

- 子どもを育てる。

- 退職と収入の減少に適応する。

- 社会的責任をともなう行動を望んでなしとげる。

- 男性あるいは女性としての社会的役割を獲得する。

② 退職と収入の減少に適応する。

ハヴィガーストは成長段階ごとに果たすべき発達課題を示しており、老年期(60歳以降)は体力と健康の衰退・退職と収入の減少・配偶者の死などに適応する時期である。

×① 子どもを育てる。

壮年期(20代~30代前半)の発達課題であり、職業生活の開始、配偶者の選択、子どもの養育などが挙げられる。

×③ 社会的責任をともなう行動を望んでなしとげる。

中年期(30代後半~60歳)の発達課題であり、社会的責任の達成、経済力の確保・維持、老親の世話・適応などが挙げられる。

×④ 男性あるいは女性としての社会的役割を獲得する。

青年期(12~18歳)の発達課題であり、男性・女性としての社会的役割の獲得、親からの心理的離乳、身体的変化への適応などが挙げられる。

▶午前9改題

令和3年(2021年)の国民生活基礎調査で65歳以上の者のいる世帯の割合に最も近いのはどれか。

- 10%

- 30%

- 50%

- 70%

③ 50%

令和3年(2021年)の65歳以上の者のいる世帯の割合は49.7%と、総世帯数の半数近くを占めている。

*第2編1章 1.全国人口の動向 p40~45

▶午前10

地域保健法に基づき設置されているのはどれか。

- 診療所

- 保健所

- 地域包括支援センター

- 訪問看護ステーション

② 保健所

保健所は地域保健法に基づき、地域における公衆衛生の向上と増進を図るため一般的に都道府県が設置する。

×① 診療所

診療所は医療法に基づき設置され、患者を入院させるための施設を有しないもの、または19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

×③ 地域包括支援センター

地域包括支援センターは介護保険法に基づき市町村に設置され、住民の健康の保持と生活の安定のために必要な援助を行う。

×④ 訪問看護ステーション

訪問看護ステーションは、介護保険法に基づき都道府県知事から事業者の指定を受けて設置され、医師の訪問看護指示書の下に訪問看護サービスを提供する。

*第1編2章 2.衛生行政の組織 p22~24

▶午前11

後頭葉にあるのはどれか。

- 嗅覚野

- 視覚野

- 聴覚野

- 体性感覚野

② 視覚野

視覚野は大脳皮質の後頭葉にあり、視覚に直接関係する領域である。

▶午前12

胃から分泌される消化管ホルモンはどれか。

- ガストリン

- セクレチン

- 胃抑制ペプチド

- コレシストキニン

① ガストリン

ガストリンは、主に胃の幽門部の粘膜で産出されるホルモンで、胃酸の分泌を促す。

▶午前13

キューブラー・ロス, E.による死にゆく人の心理過程で第5段階はどれか。

- 怒り

- 否認

- 死の受容

- 取り引き

③ 死の受容

キューブラー・ロスは、死にゆく人の心理の変化を、「否認と孤立」「怒り」「取引」「抑うつ」「受容」の5段階で捉え、自己防衛的態度から死の受容までのモデルを示した。

▶午前14

肝性脳症の直接的原因はどれか。

- 尿酸

- アンモニア

- グルコース

- ビリルビン

② アンモニア

肝性脳症は、重度の肝疾患により肝臓の有害物質(アンモニア等)の解毒・分解機能が低下し、血液中に蓄積された有害物質が脳に達して起こる脳機能の低下をいう。

▶午前15

喀血の特徴はどれか。

- 酸性である。

- 泡沫状である。

- 食物残渣を含む。

- コーヒー残渣様である。

② 泡沫状である。

喀血は、主に気道や肺胞などの呼吸器の出血により、咳とともに血液が吐き出されるもので、泡沫状の喀痰や鮮紅色の血液を特徴とする。①、③、④は食道・胃・十二指腸等の出血による吐血の特徴である。

▶午前16

緩和ケアの説明で適切なのはどれか。

- 入院が原則である。

- 家族もケアの対象である。

- 創の治癒を目的としている。

- 患者の意識が混濁した時点から開始する。

② 家族もケアの対象である。

緩和ケアでは、患者とその家族に対して、終末期だけでなくがんと診断された時から、がん治療と同時に、多職種が連携して身体的症状の緩和や精神心理的な問題を含めた総合的なケアを行うことで、QOL(生活の質)の改善・向上を目指す。

*第3編4章 1.がん対策 p152~155

▶午前17

カルシウム拮抗薬の血中濃度を上げる食品はどれか。

- 牛乳

- 納豆

- ブロッコリー

- グレープフルーツ

④ グレープフルーツ

カルシウム拮抗薬は血管を拡張し、血圧を下げる降圧薬である。グレープフルーツに含まれる成分はカルシウム拮抗薬を代謝する酵素の働きを弱めるため、薬物服用時の摂取により血中濃度が高まり、血圧の異常な低下などの相互作用が起きることがある。

▶午前18

患者の主観的情報はどれか。

- 苦悶様の顔貌

- 息苦しさの訴え

- 飲水量

- 脈拍数

② 息苦しさの訴え

主観的情報は患者の話や訴えから得られた情報で、観察や測定で得られる客観的情報と区別して、患者の状態を把握する。息苦しさの訴えは主観的情報から評価される呼吸困難の症状である。

▶午前19

健康な成人における1日の平均尿量はどれか。

- 100mL

- 500mL

- 1,500mL

- 2,500mL

③ 1,500mL

成人の1日平均尿量は1,000mL~1,500mLとされる。なお、100mL未満を無尿、400mL未満を乏尿という。

▶午前20

足浴に使用する湯の温度で最も適切なのはどれか。

- 26〜28℃

- 32〜34℃

- 38〜40℃

- 44〜46℃

③ 38〜40℃

足浴に用いる湯の適温は体温より少し高い38〜40℃程度で、全身浴と比べて心臓への負担が少なく、血行や睡眠の促進効果が認められる。

▶午前21

感染予防のための手指衛生で正しいのはどれか。

- 石けんは十分に泡立てる。

- 洗面器に溜めた水で洗う。

- 水分を拭きとるタオルを共用にする。

- 塗布したアルコール消毒液は紙で拭き取る。

① 石けんは十分に泡立てる。

感染源の有無にかかわらず、血液・体液、分泌物、排泄物、創傷のある皮膚・粘膜を介する微生物の伝播リスクを減らすために、すべての患者に対して標準的な感染予防策(スタンダードプリコーション)を行う。そのうち手洗い(手指衛生)は、普通石けん(非抗菌性)と流水による。

*第4編1章 3.11〕院内感染対策 p186~187

▶午前22

経鼻胃管の先端が胃内に留置されていることを確認する方法で正しいのはどれか。

- 腹部を打診する。

- 肺音の聴取を行う。

- 胃管に水を注入する。

- 胃管からの吸引物が胃内容物であることを確認する。

④ 胃管からの吸引物が胃内容物であることを確認する。

経鼻胃管による栄養注入などを実施する際、先端が胃内にない場合、誤嚥等の事故につながるおそれがある。注入前に胃内容物を吸引し、胃液等を確認することで、胃内に胃管の先端が留置されていることを確認する必要がある。

▶午前23

輸液ポンプを使用する目的はどれか。

- 感染の防止

- 薬液の温度管理

- 薬物の効果判定

- 薬液の注入速度の調整

④ 薬液の注入速度の調整

輸液ポンプは、輸液や薬剤を一定の速度・正確な量で投与するための医療機器で、輸液の流量と予定量を設定する。

▶午前24

1回の鼻腔内吸引時間の目安で適切なのはどれか。

- 10〜15秒

- 20〜25秒

- 30〜35秒

- 40〜45秒

① 10〜15秒

鼻腔内吸引は、吸引カテーテルを用いて鼻腔内の喀痰を体外に吸い出すものである。長時間の吸引は低酸素血症をきたすおそれがあるため、1回の吸引時間は10~15秒を目安し、できるだけ短時間とする。

▶午前25

成人の心肺蘇生時の胸骨圧迫の深さの目安はどれか。

- 2cm

- 5cm

- 8cm

- 11cm

② 5cm

一次救命処置(BLS)において、呼吸がない場合または死戦期呼吸の場合、胸骨圧迫30回(約5cm沈み込む強さ、100~120回/分の速さ)と人工呼吸2回の組み合わせによる処置を行う。

*第4編1章 3.3〕救急、休日夜間医療 p177~180

▶午後1改題

令和4年(2022年)の日本の出生数に最も近いのはどれか。

- 50万人

- 80万人

- 110万人

- 140万人

② 80万人

令和4年(2022年)の出生数は77.1万人(過去最低)である。なお、死亡数は156.9万人で、その差である自然増減数はマイナス79.8万人となっている。

*第2編2章 2.出生 p49~53

▶午後2改題

令和元年(2019年)の国民健康・栄養調査において、男性で運動習慣のある割合が最も多いのはどれか。

- 20~29歳

- 40~49歳

- 60~69歳

- 70歳以上

④ 70歳以上

令和元年(2019年)の運動習慣のある割合は男女ともに70歳以上が最も多い(男42.7%・女35.9%)。

*第3編1章 2.3〕身体活動・運動 p91~92

▶午後3改題

令和2年(2020年)の人口1人当たりの国民医療費で最も近いのはどれか。

- 14万円

- 24万円

- 34万円

- 44万円

③ 34万円

国民医療費は医療機関等における傷病の治療に要する費用を推計したものであり、令和2年(2020年)は42兆9665億円、人口1人当たり34.1万円である。

*第4編2章 6.国民医療費 p227~230

▶午後4

患者の権利について適切なのはどれか。

- 患者は入院中に無断で外泊できる。

- 患者は治療後に治療費の金額を決定できる。

- 患者はセカンドオピニオンを受けることができる。

- 患者は自分と同じ疾患の患者の連絡先を入手できる。

③ 患者はセカンドオピニオンを受けることができる。

患者は医療機関等の選択の自由を権利として有し、主治医以外の医師による助言(セカンドオピニオン)を受けることができる。

*第4編1章 1.医療法 p169~170

▶午後5

看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセンターの業務はどれか。

- 訪問看護業務

- 看護師免許証の交付

- 訪問入浴サービスの提供

- 看護師等への無料の職業紹介

④ 看護師等への無料の職業紹介

看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定される都道府県ナースセンターは、看護師等の就業状況等の調査や無料職業紹介事業、訪問看護等の研修、各種情報提供などを行う。

*第4編1章 4.4〕看護職員等 p202~206

▶午後6

妊娠初期の感染で児に難聴が生じる可能性が高いのはどれか。

- 水痘

- 風疹

- 麻疹

- 流行性耳下腺炎

② 風疹

風疹は、発熱や発疹、リンパ節腫脹を特徴とする風疹ウイルスによる感染性疾患で、主に飛沫感染が感染経路である。妊婦が妊娠20週ごろまでに風疹に感染すると、白内障や先天性心疾患、難聴などを特徴とする先天性風疹症候群の児が生まれる可能性がある。

*第3編3章 3.5〕風しん・麻しん p140

▶午後7

乳歯がすべて生えそろう年齢はどれか。

- 0〜1歳

- 2〜3歳

- 4〜5歳

- 6〜7歳

② 2〜3歳

乳歯は、生後6~8か月ころから生え始め、2~3歳ころには上下各10本、計20本生えそろう。

▶午後8

男子の第二次性徴による変化はどれか。

- 精通

- 骨盤の拡大

- 皮下脂肪の増加

- 第1大臼歯の萌出

① 精通

思春期に起こる第二次性徴では、男子で精通(初めての射精)がみられ、中学3年生ころには半数以上が経験するとされる。

▶午後9

医療法に基づき高度医療の提供とそれに関する研修を実施する医療施設はどれか。

- 診療所

- 特定機能病院

- 地域医療支援病院

- 臨床研究中核病院

② 特定機能病院

特定機能病院は、高度の医療の提供や研修を実施する能力を有する病院として、厚生労働大臣が承認する。

×① 診療所

診療所は、医師・歯科医師が医業・歯科医業を行う場所で、患者を入院させるための施設を有しないもの、または19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

×③ 地域医療支援病院

地域医療支援病院は、地域医療の確保を図る病院としての構造設備を有する病院として、都道府県知事が承認する。

×④ 臨床研究中核病院

臨床研究中核病院は、質の高い臨床研究や治験を推進・支援するための能力を有する病院として、厚生労働大臣が承認する。

*第4編1章 5.医療施設 p209~213

▶午後10

チーム医療で適切なのはどれか。

- 他施設との間で行うことはできない。

- チームメンバー間で目標を共有する。

- チームリーダーは看護師に固定する。

- 経験年数が同等の者でチームを構成する。

② チームメンバー間で目標を共有する。

チーム医療は、多種多様な医療スタッフが、各々の高い専門性を前提に目的と情報を共有し、業務を分担しつつも互いに連携・補完し合い、患者の状況に的確に対応した医療を提供するものである。

*第4編1章 4.6〕医療関係者の業務の動向 p208~209

▶午後11

健常な成人で心臓壁が最も厚いのはどれか。

- 右心室

- 右心房

- 左心室

- 左心房

③ 左心室

左心室は大動脈を通じて全身に血液を送っており、その強力な収縮を支えるため、肺に血液を送る右心室や、肺・心臓から血液を受け取る左心房、右心房よりも心臓壁が厚くなっている。

▶午後12

後腹膜器官はどれか。

- 胃

- 肝臓

- 空腸

- 腎臓

④ 腎臓

後腹膜器官は、胃や肝臓、小腸、大腸など腹部の臓器を包み込んでいる腹膜よりも背中側にある臓器をいい、腎臓や膀胱などの泌尿器はこれに当たる。

▶午後13

体温低下を引き起こすのはどれか。

- カテコラミンの分泌亢進

- 甲状腺ホルモンの分泌低下

- 副甲状腺ホルモン〈PTH〉の分泌低下

- 副腎皮質刺激ホルモン〈ACTH〉の分泌亢進

② 甲状腺ホルモンの分泌低下

内分泌器官である甲状腺は、甲状腺ホルモンを生成し、細胞の新陳代謝を促進している。甲状腺機能低下症などにより甲状腺ホルモンの分泌が低下(代謝機能が低下)することで、体温低下(低体温)や浮腫などの症状が引き起こされる。

▶午後14

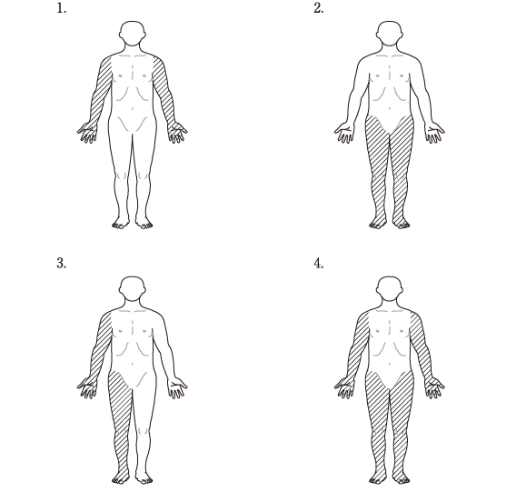

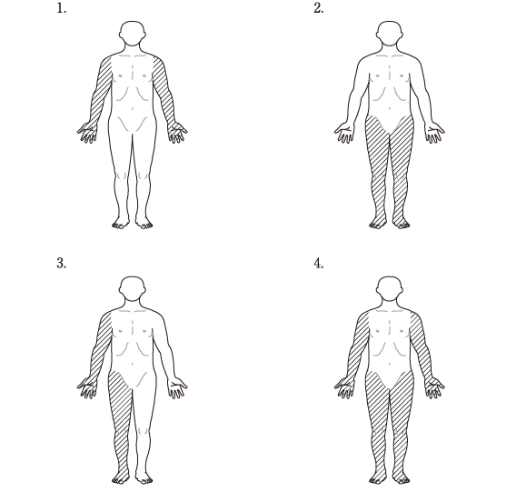

四肢のうち麻痺している部位を斜線で図に示す。

片麻痺はどれか。

③

片麻痺とは、脳梗塞などにより左右どちらかの半身に麻痺の症状がみられるものをいう。

×①

×②

左右の下肢または左右の上肢の麻痺は対麻痺という。

×④

左右の上肢および左右の下肢の麻痺は四肢麻痺という。

▶午後15

痛風の患者の血液検査データで高値を示すのはどれか。

- 尿酸

- 尿素窒素

- アルブミン

- トリグリセリド

① 尿酸

痛風は血液中の尿酸値の上昇(高尿酸血症)を原因として、関節などに尿酸結晶がたまり、免疫機能が働くことで急性関節炎などの痛みを伴う痛風発作が生じるものである。

▶午後16

ループ利尿薬について正しいのはどれか。

- 作用発現が速い。

- 眠前の服用が望ましい。

- 抗不整脈薬として用いられる。

- 副作用〈有害事象〉に高カリウム血症がある。

① 作用発現が速い。

ループ利尿薬は即効性が高く、服用から1時間以内に利尿作用が現れる。

×② 眠前の服用が望ましい。

就寝後の排尿を避けるため午前中の投与が望ましい。

×③ 抗不整脈薬として用いられる。

ループ利尿薬は浮腫(むくみ)や高血圧の改善を目的に用いられる。

×④ 副作用〈有害事象〉に高カリウム血症がある。

利尿薬の副作用〈有害事象〉としては、カリウムの排泄量が増大することで起こる低カリウム血症(電解質異常)が挙げられる。

▶午後17

経口投与後の薬物が初回通過効果を受ける場所はどれか。

- 胃

- 肝臓

- 小腸

- 腎臓

② 肝臓

初回通過効果とは、内服薬が全身循環血に移行する前に、肝臓内の酵素によって代謝されることをいい、薬物の投与時には初回通過効果を考慮した上で投与方法、量を定める必要がある。

▶午後18

自力での摂取が困難な成人患者の食事介助で適切なのはどれか。

- 水分の少ない食べ物を準備する。

- 時間をかけずに次々と食物を口に入れる。

- 患者に食事内容が見える位置に食器を配置する。

- 患者の下顎が上がるよう高い位置からスプーンを操作する。

③ 患者に食事内容が見える位置に食器を配置する。

摂食・嚥下の第一段階である認知期をサポートするため、患者に食事内容を見えるように配置することが適している。

×① 水分の少ない食べ物を準備する。

水分の少ない食べ物は口腔内に残りやすく、嚥下しにくいため、適度な水分が必要である。

×② 時間をかけずに次々と食物を口に入れる。

食物を十分に咀嚼し、食塊を形成して喉に送るため、時間をかけて食物を口に運ぶ必要がある。

×④ 患者の下顎が上がるよう高い位置からスプーンを操作する。

顎を上げる頸部後屈では、食物が気管に入る誤嚥が生じやすいため、顎を下げる頸部前屈が望ましい。

▶午後19

フィジカルアセスメントにおいて触診で有無を判断するのはどれか。

- 腱反射

- 瞳孔反射

- 腸蠕動運動

- リンパ節の腫脹

④ リンパ節の腫脹

フィジカルアセスメントには、問診、視診、触診、打診、聴診などがあり、皮下に存在するリンパ節の腫脹は体表から触る触診で一定の判断ができる。①は打診、②は視診、③は聴診に当たる。

▶午後20

患者の洗髪の介助方法で適切なのはどれか。

- 30℃の湯をかける。

- 脱脂綿で耳栓をする。

- 指の腹を使って洗う。

- 強い振動を加えて洗う。

③ 指の腹を使って洗う。

洗髪の介助では、地肌を傷つけないように指の腹で揉むように洗う。

×① 30℃の湯をかける。

40℃前後のお湯を用いる。

×② 脱脂綿で耳栓をする。

洗髪時に耳栓をする場合、脱脂綿は吸水力があるため、脱脂されていない青梅綿を用いる。

×④ 強い振動を加えて洗う。

頭をあまり揺らさないように洗う。

▶午後21

空気感染を予防するための医療者の個人防護具で適切なのはどれか。

- 手袋

- N95マスク

- シューズカバー

- フェイスシールド

② N95マスク

手洗い等の標準予防策(スタンダードプリコーション)に加え、感染経路別予防策として、結核や麻疹など空気感染のおそれのある患者については病室を陰圧室とし、入室するときはN95マスクを装着する。

*第4編1章 3.11〕院内感染対策 p186~187

▶午後22

薬物の有害な作用を予測するために収集する情報はどれか。

- 居住地

- 家族構成

- 運動障害の有無

- アレルギーの既往

④ アレルギーの既往

医薬品等により引き起こされる有害作用を予測するため、アレルギー反応やアレルギー性疾患の既往についての情報を収集することが適切である(アナフィラキシーショックの予防等)。

▶午後23

成人の持続点滴静脈内注射のために選択される部位で最も適切なのはどれか。

- 足背

- 鼠径

- 前腕内側

- 肘関節付近

③ 前腕内側

持続点滴静脈内注射は、主に肘や手首から離れた前腕内側の末梢静脈が選択される。

▶午後24

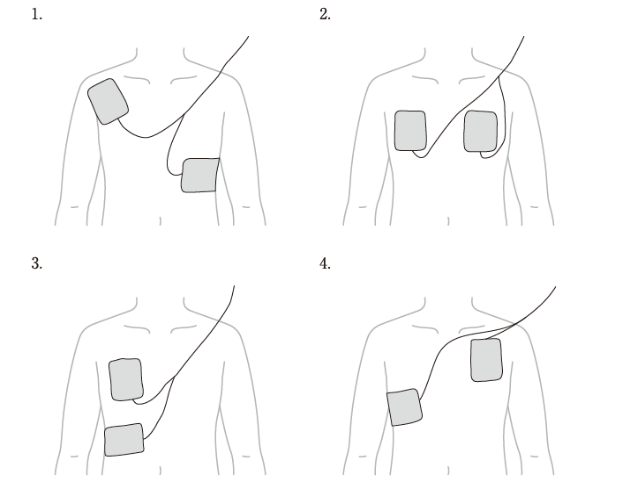

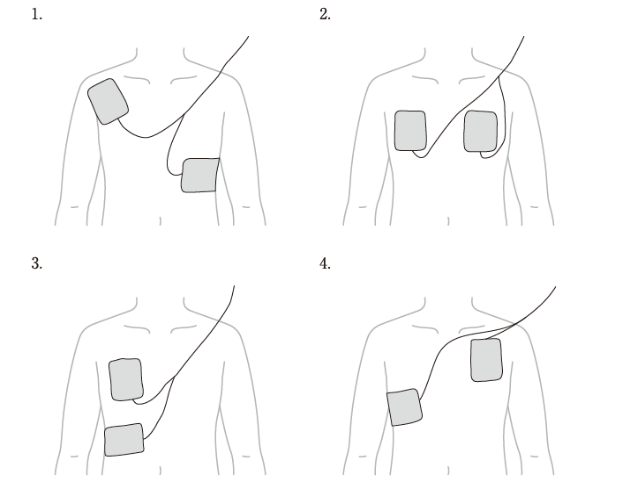

自動体外式除細動器〈AED〉の電極パッドの貼付位置を図に示す。

適切なのはどれか。

①

自動体外式除細動器〈AED〉は、致死性不整脈である心室細動および無脈性心室頻拍を電気ショックによって取り除く(除細動)装置である。電極パッドは図のとおり右前胸部と左側胸部の位置に貼り付けて使用する。

*第4編1章 3.3〕救急、休日夜間医療 p177~180

▶午後25

巨赤芽球性貧血の原因はどれか。

- ビタミンA欠乏

- ビタミンB12欠乏

- ビタミンC欠乏

- ビタミンE欠乏

- ビタミンK欠乏

② ビタミンB12欠乏

巨赤芽球性貧血は、ビタミンB12や葉酸の欠乏により、骨髄に巨赤芽球が出現する貧血である。

第110回看護師国家試験・一般問題

▶午前26

複数の筋腹が腱で直列につながっている筋はどれか。

- 咬筋

- 上腕二頭筋

- 腹直筋

- 大腿四頭筋

③ 腹直筋

腹直筋は恥骨結合部から肋骨の剣状突起までを走行する筋肉で、腱を間に挟んで複数の筋腹が直列につながっている(多腹筋)。

▶午前27

ウイルス性肝炎の起炎ウイルスでDNAウイルスはどれか。

- A型肝炎ウイルス

- B型肝炎ウイルス

- C型肝炎ウイルス

- E型肝炎ウイルス

② B型肝炎ウイルス

B型肝炎ウイルス(HBV)はDNAウイルスで、その他はRNAウイルスに分類される。

*第3編3章 3.3〕ウイルス性肝炎 p134~137

▶午前28

成人の敗血症について正しいのはどれか。

- 徐脈となる。

- 高血圧となる。

- 血管透過性が低下する。

- 全身炎症性反応を認める。

④ 全身炎症性反応を認める。

敗血症は、感染症の原因となる細菌等に起因して重度の全身性の炎症反応や臓器障害を起こしている病態をいい、頻脈や低血圧、血管透過性亢進はその症状である。

▶午前29

医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するにあたり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならないことを定めているのはどれか。

- 医療法

- 健康保険法

- 地域保健法

- 個人情報の保護に関する法律

① 医療法

医療法に、医療提供の際に医療提供者が適切な説明を行い、医療の受け手の理解を得るように努める旨(インフォームド・コンセント)が規定されている。

*第4編1章 1.医療法 p169~170

▶午前30

食中毒予防の原則である「中心温度75℃以上1分以上の加熱」が有効なのはどれか。

- フグ毒

- 毒キノコ

- 黄色ブドウ球菌

- サルモネラ属菌

④ サルモネラ属菌

食中毒予防の原則として加熱殺菌(中心部の温度が75℃で1分間以上加熱)が重要となっており、とくに牛や豚などに付着している腸管出血性大腸菌やサルモネラ属菌のような病原性の細菌の殺菌に効果的である。なお、③黄色ブドウ球菌が産出するエンテロトキシンは耐熱性が高く、通常の加熱調理では活性を失わない。

*第7編2章 10.食中毒対策 p297~300

▶午前31

ソーシャルサポートのうち、情緒的サポートはどれか。

- 傾聴する。

- 情報提供する。

- 外出に付き添う。

- 経済的支援をする。

① 傾聴する。

ソーシャルサポートとは社会的関係の中でやりとりされる支援のことをいい、「情緒的サポート」(共感・愛情の提供)、「道具(手段)的サポート」(物やサービスの提供)、「情報的サポート」(アドバイス・情報の提供)、「評価的サポート」(肯定的な評価の提供)に分類される。②は情報的サポート、③と④は道具的サポートにあたる。

▶午前32

看護過程における情報収集で適切なのはどれか。

- 既往歴は情報に含めない。

- 看護計画立案後も情報収集を継続する。

- 看護問題を特定してから情報収集を開始する。

- 不安の内容はclosed question〈閉じた質問〉で情報収集する。

② 看護計画立案後も情報収集を継続する。

看護過程は、「アセスメント(情報収集等)」「看護診断」「計画立案」「実施」「評価」の5段階からなるプロセスで、効率的に看護目標を達成することを目的とする。看護計画立案後も、継続的に情報収集を行うことで計画を適宜修正する必要がある。

×① 既往歴は情報に含めない。

第1段階である情報収集では、既往歴を含めた様々な情報を収集する。

×③ 看護問題を特定してから情報収集を開始する。

収集した情報に基づいて、解決すべき看護問題を特定する。

×④ 不安の内容はclosed question〈閉じた質問〉で情報収集する。

不安感などの主観的情報は、相手自身の言葉で語ってもらうOpen-ended question〈開かれた質問〉により収集する。

▶午前33

漸進的筋弛緩法の目的はどれか。

- 気道の確保

- 緊張の緩和

- 麻痺の改善

- 全身麻酔の導入

② 緊張の緩和

漸進的筋弛緩法は、意識的に筋肉の緊張と緩和を行うことで、心身のリラックス効果を発揮するリラクセーション法である。

▶午前34

尿失禁の種類と対応の組合せで正しいのはどれか。

- 溢流性尿失禁――排尿間隔の記録

- 機能性尿失禁――骨盤底筋訓練

- 切迫性尿失禁――下腹部への軽い刺激

- 反射性尿失禁――間欠的自己導尿

④ 反射性尿失禁――間欠的自己導尿

反射性尿失禁は脊椎損傷などにより尿意を感じず不随意に起こる失禁で、尿道カテーテルを用いた間欠的自己導尿の適応となる。

×① 溢流性尿失禁――排尿間隔の記録

排尿間隔の記録は、急に尿意を催す切迫性尿失禁への対応である。

×② 機能性尿失禁――骨盤底筋訓練

骨盤底筋訓練は、腹部に力を加えたときに起こる腹圧性尿失禁への対応である。

×③ 切迫性尿失禁――下腹部への軽い刺激

下腹部への軽い刺激は、排尿障害等への対応である。

▶午前35

成人の睡眠中に分泌が増加するホルモンはどれか。

- アドレナリン

- オキシトシン

- 成長ホルモン

- 甲状腺ホルモン

③ 成長ホルモン

下垂体から分泌される成長ホルモン〈GH〉は、とくに入眠直後の深い眠りで分泌が増加し、骨や筋肉の成長・発達のほか、血糖値の上昇などの作用を持つ。なお、成長ホルモンの分泌低下では低身長症、長期間の分泌過剰では特徴的な顔貌(額や鼻、唇、下あごが大きくなる)などを起こす先端巨大症が生じる。

▶午前36

患者の状態と寝衣の特徴との組合せで適切なのはどれか。

- 発熱がある患者――防水性のもの

- 開腹術直後の患者――上着とズボンに分かれたもの

- 意識障害のある患者――前開きのもの

- 下肢に浮腫のある患者――足首にゴムが入っているもの

③ 意識障害のある患者――前開きのもの

意識障害のある患者に対しては、食事や入浴、排せつなど全介助が想定されるため、着脱の容易な前開きの寝衣が望ましい。

▶午前37

成人の前腕に静脈留置針を穿刺するときの刺入角度で適切なのはどれか。

- 10〜20度

- 30〜40度

- 50〜60度

- 70〜80度

① 10〜20度

静脈留置針は持続的に点滴を行う患者の静脈内に留置する針で、主に肘や手首から離れた前腕内側の末梢静脈に10〜20度の角度で刺入する。

▶午前38

生体検査はどれか。

- 喀痰検査

- 脳波検査

- 便潜血検査

- 血液培養検査

② 脳波検査

生体検査は、脳波検査や心電図検査などにより、身体を直接調べる検査である。一方、尿や血液など人体から排出され、または採取された検体を用いた検査を検体検査という。

▶午前39

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉において、重症急性呼吸器症候群〈SARS〉の分類はどれか。

- 一類感染症

- 二類感染症

- 三類感染症

- 四類感染症

② 二類感染症

重症急性呼吸器症候群〈SARS〉は感染症法上の二類感染症で、2002年に中国に端を発し、アジア等を中心に感染が拡大した。

*第3編3章 1.感染症対策 p125~129

▶午前40

Aさん(63歳、男性)は、右肺癌で化学療法を受けていたが、右腕を動かしたときに上腕から肩にかけて痛みが生じるようになった。検査を行ったところ骨転移が認められ、疼痛の原因と判断された。WHO3段階除痛ラダーに基づいてがん疼痛のコントロールを開始することになった。

この時点でAさんに使用する鎮痛薬で適切なのはどれか。

- 非オピオイド鎮痛薬

- 弱オピオイド鎮痛薬

- 強オピオイド鎮痛薬

- 鎮痛補助薬

① 非オピオイド鎮痛薬

WHO3段階除痛ラダーは、がん疼痛に対する薬物治療の内容を痛みの強さに沿って3段階で示したもので、第一段階では非オピオイド鎮痛薬を使用し、第二段階では弱オピオイド鎮痛薬、第三段階では強オピオイド鎮痛薬を追加する。また、必要時には鎮痛補助薬を用いる。なお、WHOが示した2018年改訂ガイドラインではがん疼痛治療法の原則から削除されており、参考にとどめるものとされる。

▶午前41

Aさん(24歳、男性)は、突然出現した胸痛と呼吸困難があり、外来を受診した。意識は清明。身長180cm、体重51kg、胸郭は扁平である。20歳から40本/日の喫煙をしている。バイタルサインは、体温36.2℃、呼吸数20/分(浅い)、脈拍84/分、血圧122/64mmHgである。 胸部エックス線写真を別に示す。

Aさんの所見から考えられるのはどれか。

- 抗菌薬の投与が必要である。

- 胸腔ドレナージは禁忌である。

- 右肺野の呼吸音は減弱している。

- 胸腔内は腫瘍で占められている。

③ 右肺野の呼吸音は減弱している。

右肺がしぼんでおり、胸腔内に空気が漏れ出た気胸である。聴診により、気胸を起こした右肺野の呼吸音が低下していると考えられる。胸腔ドレナージにより胸腔から空気を抜く処置が有効である。

▶午前42

Aさん(50歳、男性)は肝硬変と診断され、腹水貯留と黄疸がみられる。

Aさんに指導する食事内容で適切なのはどれか。

- 塩分の少ない食事

- 脂肪分の多い食事

- 蛋白質の多い食事

- 食物繊維の少ない食事

① 塩分の少ない食事

肝硬変は肝機能の悪化に伴い、代償期から非代償期へと進行する。非代償期肝硬変では腹水貯留や黄疸がみられ、体液が過剰に貯留しないように塩分の制限が必要となる。

×② 脂肪分の多い食事

脂肪分の多い食事は脂肪肝を進行させるため、食事療法として低脂肪食がとられる。

×③ 蛋白質の多い食事

代償期肝硬変では十分な栄養摂取のために蛋白質の多い食事が望まれるが、非代償期肝硬変ではアンモニアを産出して肝臓の負担を増やす蛋白質の制限を行う必要がある。

×④ 食物繊維の少ない食事

便秘によりアンモニアの排泄が妨げられ、肝性脳症などを引き起こすリスクが高まるため、便通をよくする食物繊維の多い食事を行う必要がある。

▶午前43

Cushing〈クッシング〉症候群の成人女性患者にみられるのはどれか。

- 貧血

- 月経異常

- 体重減少

- 肝機能低下

② 月経異常

クッシング症候群は、副腎皮質ホルモンであるコルチゾールが過剰をきたした状態で、満月様顔貌〈ムーンフェイス〉や高血糖、高血圧、易感染性、骨粗鬆症、体重増加、月経不順などが症状として表れる。

▶午前44

Aさん(64歳、男性)は、肺炎のため抗菌薬の投与目的で入院となった。治療開始後3日に全身の皮膚、眼瞼結膜および口腔粘膜に紅斑と水疱が出現した。バイタルサインは、体温38.5℃、呼吸数24/分、脈拍80/分、血圧124/80mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉96%(room air)であった。

Aさんに出現している症状から考えられる病態はどれか。

- 後天性表皮水疱症

- Sjögren〈シェーグレン〉症侯群

- 全身性エリテマトーデス

- Stevens-Johnson〈スティーブンス・ジョンソン〉症候群

④ Stevens-Johnson〈スティーブンス・ジョンソン〉症候群

スティーブンス・ジョンソン症候群は皮膚粘膜眼症候群ともいい、38度以上の高熱を伴って、全身の皮膚や口腔、眼などに紅斑や水疱、ただれが多発する病態である。

×① 後天性表皮水疱症

後天性表皮水疱症とは、主に全身の皮膚に紅斑や水疱が生じる自己免疫疾患である。

×② Sjögren〈シェーグレン〉症侯群

シェーグレン症候群は、涙腺や唾液腺などを中心に炎症が起きる自己免疫疾患であり、眼の乾燥(ドライアイ)や口腔の乾燥(ドライマウス)といった乾燥症状を引き起こす。

×③ 全身性エリテマトーデス

全身性エリテマトーデス〈SLE〉は、免疫複合体型のⅢ型アレルギーによる免疫異常で、心血管症状、腎症状、神経症状などを引き起こす。

▶午前45

膝関節鏡検査の説明として適切なのはどれか。

- 「外来の処置室で行います」

- 「関節内に空気を入れます」

- 「検査後1日は入浴できません」

- 「検査後に下肢の麻痺が起こることはありません」

③ 「検査後1日は入浴できません」

膝関節鏡検査では、膝関節の周辺を切開して関節鏡を挿入することで、膝関節内の状態を直接観察する。切開箇所は小さく、縫合して湿潤を保つが、感染等のリスクを避けるため検査後1日の入浴は行わない。

×① 「外来の処置室で行います」

検査の内容から手術室で行う。

×② 「関節内に空気を入れます」

細菌感染の防止等のため、生理食塩水を関節内に流し込みながら行う。

×④ 「検査後に下肢の麻痺が起こることはありません」

検査に伴う神経等の損傷・圧迫による下肢の麻痺が起こらないとは断言できない。

▶午前46

高齢者の自立度を手段的日常生活動作〈IADL〉尺度を用いて評価した。

この尺度にある項目はどれか。

- コミュニケーション

- 自分の服薬管理

- トイレ動作

- 階段昇降

② 自分の服薬確認

ADL(日常生活動作)は、①、③、④などの日常生活の基本的な動作を評価する指標である。一方、IADL(手段的日常生活動作)はADLよりも複雑な動作・判断が求められる応用的な動作(買い物、調整、洗濯、電話、服薬管理、財産管理、乗り物等)を評価項目としている。

▶午前47

加齢の影響を受けにくく、高齢になっても維持されやすい認知機能はどれか。

- 感覚記憶

- 短期記憶

- 結晶性知能

- 流動性知能

③ 結晶性知能

結晶性知能は長年の経験や教育、学習から獲得する知能で、20歳以降も上昇し、高齢になっても維持・安定している。一方、新しい情報や体験を覚えて保持する能力である流動性知能は、10歳代後半から20歳代前半にピークを迎えた後は加齢とともに低下を続ける。

▶午前48

Aさん(80歳、男性)は、1人暮らし。高血圧症で内服治療をしているが健康状態や認知機能に問題はなく、日常生活動作〈ADL〉は自立している。毎朝30分の散歩と買い物を日課とし、週1回は老人クラブでゲートボールをしている。Aさんは受診の際に看護師に「最近、昼食後に居眠りをしてしまう。今は大丈夫だが、このままだと夜眠れなくなるのではないか」と話した。

Aさんへの対応で最も適切なのはどれか。

- 昼食後にも散歩を促す。

- 主治医に相談するよう勧める。

- 老人クラブの参加回数を増やすよう勧める。

- 30分程度の昼寝は夜の睡眠に影響はないと伝える。

④ 30分程度の昼寝は夜の睡眠に影響はないと伝える。

午後の早い時刻に30分以内の昼寝を行うことは、加齢で短くなった夜間の睡眠時間を補い、午後の作業能率を向上させる。ただし、30分以上の昼寝では目覚めの悪さ(睡眠惰性)が生じ、夜間の睡眠にも影響するので避ける。

×① 昼食後にも散歩を促す。

×③ 老人クラブの参加回数を増やすよう勧める。

高齢者において定期的で適度な運動は不眠の発生を抑制するが、頻度や運動強度が上がると、かえって睡眠の妨げやけがの発生につながるため注意する。

×② 主治医に相談するよう勧める。

健康状態に問題はなく、加齢に伴う生理的な睡眠の質の低下と考えられるため、直ちに受診する必要はない。

▶午前49

加齢に伴う血管壁の硬化による血圧への影響はどれか。

- 収縮期血圧は上昇し、拡張期血圧は低下する。

- 収縮期血圧は低下し、拡張期血圧は上昇する。

- 収縮期血圧も拡張期血圧も上昇する。

- 収縮期血圧も拡張期血圧も低下する。

① 収縮期血圧は上昇し、拡張期血圧は低下する。

加齢により、血管が硬くなり弾力性が失われると、血液が流れる際の血管抵抗が増大する。特に老年期では、大動脈の硬化による収縮期血圧の上昇、拡張期血圧の低下を特徴とする。

▶午前50

加齢によって高齢者に便秘が起こりやすくなる原因で適切なのはどれか。

- 経口摂取量の低下

- 味覚の閾値の低下

- 腸管での水分吸収の低下

- 直腸内圧感受性の閾値の低下

① 経口摂取量の低下

加齢により経口摂取量が低下すると、あわせて便通を整える働きを持つ食物繊維の摂取が不足することで、排便回数や量が減少し、機能性の便秘を引き起こしやすくなる。

×② 味覚の閾値の低下

老化により味覚の閾値(反応下限値)が上昇する。味を感じにくくなるため食事を楽しめず、経口摂取量が低下することで便秘の一因となる。

×③ 腸管での水分吸収の低下

大腸は、小腸から送られた内容物から水分を吸収し、ふん便を作る働きをもつ。老化に伴う筋力の低下を原因として腸の蠕動運動が障害されることにより、大腸内にふん便が留まる時間が長くなることで水分吸収量が増加し、固いふん便による便秘が生じる(弛緩性便秘)。

×④ 直腸内圧感受性の閾値の低下

便の移動による直腸内圧の上昇が排便を促進する。老化により直腸内圧感受性の閾値(反応下限値)が上昇することで、便意が伝わりづらくなり便秘の原因となる。

▶午前51

高齢者がMRI検査を受ける前に、看護師が確認する内容で適切なのはどれか。

- 「夜はよく眠れますか」

- 「義歯を装着していますか」

- 「呼吸が苦しいことはありますか」

- 「水を飲むときにむせることはありますか」

② 「義歯を装着していますか」

MRI検査は強力な磁場を発生させて身体の断面を撮影する精密検査であり、検査時に磁性のある金属部分を含む義歯を装着していると正確な診断ができなくなるほか、義歯脱離などのリスクがあるため、検査時には義歯を外す必要がある。

▶午前52

養育医療が定められている法律はどれか。

- 児童福祉法

- 母子保健法

- 発達障害者支援法

- 児童虐待の防止等に関する法律

② 母子保健法

母子保健法では、未熟児に対する養育医療の給付を行うことを規定している(公費医療)。

*第3編2章 1.母子保健 p96~105

▶午前53

乳幼児身体発育調査による、身体発育曲線のパーセンタイル値で正しいのはどれか。

- 3パーセンタイル未満の児は、要精密検査となる。

- 50パーセンタイルは同年齢同性の児の平均値を示す。

- 10パーセンタイルは同年齢同性の児の平均より10%小さいことを示す。

- 75パーセンタイル以上90パーセンタイル未満の児は、要経過観察となる。

① 3パーセンタイル未満の児は、要精密検査となる。

×② 50パーセンタイルは同年齢同性の児の平均値を示す。

×③ 10パーセンタイルは同年齢同性の児の平均より10%小さいことを示す。

体重および身長の身体発育値の統計では、3、10、25、50、75、90、97パーセンタイルの数値を示している。50パーセンタイルは中央値(×平均値)であり、この値より小さい者と大きい者が半数ずついることを表す。3パーセンタイル未満の者は全体の3%、97パーセンタイルを超える者は3%、その間の者は94%いることになる。

○① 3パーセンタイル未満の児は、要精密検査となる。

×④ 75パーセンタイル以上90パーセンタイル未満の児は、要経過観察となる。

10パーセンタイル未満または90パーセンタイル以上の者は経過観察、3パーセンタイル未満または97パーセンタイル以上の者は精密検査を要する場合がある。

▶午前54

Aちゃん(11歳、女児)は、5日前から両側の眼瞼浮腫と急な体重増加があり、尿量が少ないため来院した。高度の蛋白尿もみられたため入院し、ネフローゼ症候群と診断されステロイド治療の方針となった。

現時点でのAちゃんへの看護で適切なのはどれか。

- 水分摂取を促す。

- 病院内を散歩して良いと伝える。

- 糖分の摂取制限があることを伝える。

- 一時的に満月様顔貌になることを説明する。

④ 一時的に満月様顔貌になることを説明する。

ネフローゼ症候群は低蛋白血症により浮腫が生じる疾患であり、治療として用いられるステロイドの副作用として満月様顔貌〈ムーンフェイス〉が生じるため、思春期の患者に対して説明することが適切である。

×① 水分摂取を促す。

×③ 糖分の摂取制限があることを伝える。

浮腫の原因となる塩分(ナトリウム)や、過度な水分摂取を制限する。

×② 病院内を散歩して良いと伝える。

浮腫の生じている時期には、腎機能を安定させるために床上安静とする。

▶午前55

子どもの遊びで正しいのはどれか。

- 身体機能の発達を促す。

- 1歳でごっこ遊びが多くみられる。

- 感覚遊びは8歳ころからみられるようになる。

- テレビの長時間視聴は乳児の言語発達を促す。

① 身体機能の発達を促す。

体を動かす遊びを中心とした子どもの身体活動は、体力や運動能力の向上、健全な心身の育成などの意義をもつ。

×② 1歳でごっこ遊びが多くみられる。

見立て遊び、ごっこ遊びなどの象徴遊びは3~4歳で多くみられる。

×③ 感覚遊びは8歳ころからみられるようになる。

物に触れ、感覚器官を使う感覚遊びは乳児期から2歳ころまでみられる。

×④ テレビの長時間視聴は乳児の言語発達を促す。

日本小児科学会の提言では、2歳以下の子どもがテレビを長時間視聴すると言語発達が遅れる危険性が高まるとしている。

▶午前56改題

日本の人口動態統計における妊産婦死亡について正しいのはどれか。

- 出生10万対で示す。

- 出産後1年までの女性の死亡をいう。

- 令和3年(2021年)の妊産婦死亡率は、10.1である。

- 間接産科的死亡に比べて、直接産科的死亡による死因が多い。

④ 間接産科的死亡に比べて、直接産科的死亡による死因が多い。

直接産科的死亡は妊娠時における産科的合併症が原因で死亡したもので、間接産科的死亡は妊娠前から存在した疾患又は妊娠中に発症した疾患により死亡したものをいう。令和3年(2021年)では、直接産科的死亡が14人、間接産科的死亡が5人となっている。

×① 出生10万対で示す。

×③ 令和3年(2021年)の妊産婦死亡率は、10.1である。

妊産婦死亡率は、出産(出生+死産)10万対で示し、令和3年(2021年)は2.5と国際的にみても低率である。

×② 出産後1年までの女性の死亡をいう。

妊産婦死亡は、妊娠中または妊娠終了後満42日未満の女性の死亡をいう。

*第2編2章 4.妊産婦死亡 p62

▶午前57

更年期女性のホルモン補充療法によってリスクが低くなるのはどれか。

- 乳癌

- 骨粗鬆症

- 子宮体癌

- 静脈血栓症

② 骨粗鬆症

閉経(約50歳)前後の更年期には、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌減少等により、ほてりや発汗、抑うつなどの症状がみられる。ホルモン補充療法ではエストロゲンを補充してそれらの症状を緩和するほか、エストロゲンの減少によりリスクが高まる骨粗鬆症のリスクを低くする。

▶午前58

妊娠の初期と後期のどちらの時期にも起こるマイナートラブルはどれか。

- 下肢静脈瘤

- 搔痒感

- つわり

- 頻尿

④ 頻尿

妊娠時の頻尿は、血液量の増加や膀胱の筋肉の緩み、大きくなる子宮による膀胱圧迫などにより、全期間を通じて起こりやすい。①は後期、②や③は初期~中期に生じやすい。

▶午前59

早期新生児の生理的黄疸で正しいのはどれか。

- 生後24時間以内に出現し始める。

- 皮膚の黄染は、腹部から始まる。

- 生後4、5日でピークとなる。

- 便が灰白色になる。

③ 生後4、5日でピークとなる。

黄疸は、赤血球が壊れる際にヘモグロビンが分解され、生成されたビリルビンにより皮膚や白眼が黄色くなる状態をいう。新生児に多くみられる生理的黄疸は、生後2日ころからはじまり、生後4~5日でピークになる。

×① 生後24時間以内に出現し始める。

生後24時間以内の早発性黄疸は病的黄疸である。

×② 皮膚の黄染は、腹部から始まる。

皮膚の黄染は顔面から始まる。

×④ 便が灰白色になる。

白色の便は、便としてビリルビンの排泄ができない閉塞性黄疸の特徴である。

▶午前60

都道府県知事の任命を受けて、精神保健福祉センターで精神障害者や家族の相談を行うのはどれか。

- ゲートキーパー

- ピアサポーター

- 精神保健福祉相談員

- 退院後生活環境相談員

③ 精神保健福祉相談員

精神保健福祉センターは都道府県・指定都市に設置され、地域精神保健業務を技術面から指導・援助する機関である。同センターには精神保健福祉相談員を配置することとされ、精神障害者やその家族の相談に応じ、必要な指導・援助を行っている。

*第3編2章 4.精神保健 p113~119

▶午前61

Aさん(57歳、女性)は1人暮らし。統合失調症で精神科病院への入退院を繰り返しており、今回は入院してから1年が経過している。日常生活動作〈ADL〉はほぼ自立し、服薬の自己管理ができるようになってきた。

Aさんが退院に向けて利用するサービスとして適切なのはどれか。

- 療養介護

- 施設入所支援

- 地域移行支援

- 自立訓練としての機能訓練

③ 地域移行支援

障害者総合支援法に定める地域移行支援は、障害者支援施設や精神科病院に入院している精神障害者等が、住居の確保や地域における生活に移行するための活動等を支援する制度である。日常生活動作が自立しているAさんが退院に向けて利用するサービスとして適切である。

×① 療養介護

障害者総合支援法に定める療養介護は、医療と常時介護を要する者を対象に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護、日常生活上の世話を行うものである。

×② 施設入所支援

障害者総合支援法に定める施設入所支援は、施設に入所する者を対象に、夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護等を行うものである。

×④ 自立訓練としての機能訓練

障害者総合支援法に定める自立訓練(機能訓練)は、自立した日常生活または社会生活を送るために支援を必要とする者を対象に、身体機能の維持・向上のための必要な訓練を行うものである。

*第3編2章 3.障害児・者施策 p108~113

▶午前62

選択的セロトニン再取り込み阻害薬〈SSRI〉で正しいのはどれか。

- パニック障害に対して有効である。

- 抗コリン作用は三環系抗うつ薬よりも強い。

- うつ症状が改善したら使用はすぐに中止する。

- 抗うつ効果の評価は使用開始後3日以内に行う。

① パニック障害に対して有効である。

選択的セロトニン再取り込み阻害薬〈SSRI〉は、主にうつ病に対する抗うつ薬として使用されるほか、パニック障害や強迫性障害などの改善効果も確認されている。

×② 抗コリン作用は三環系抗うつ薬よりも強い。

抗うつ薬の副作用〈有害事象〉として、神経伝達物質であるアセチルコリンの作用を遮断する抗コリン作用により、錯乱や口渇、便秘、排尿困難などが現れる。SSRIの抗コリン作用は三環系抗うつ薬よりも弱い。

×③ うつ症状が改善したら使用はすぐに中止する。

うつ病の改善後も再発を防ぐために、抗うつ薬の投薬を継続する必要がある。

×④ 抗うつ効果の評価は使用開始後3日以内に行う。

抗うつ薬は効果が発現したと評価されるまでに、薬の種類、個人差はあるものの数週間の長期間を要する。

▶午前63

精神保健指定医について正しいのはどれか。

- 医療法で規定されている。

- 都道府県知事が指定する。

- 障害年金の支給判定を行う。

- 精神科病院入院患者の行動制限にかかわる医学的判定を行う。

④ 精神科病院入院患者の行動制限にかかわる医学的判定を行う。

精神保健福祉法に規定される精神保健指定医は、厚生労働大臣が指定し、非自発的な入院の要否や入院患者の行動制限の要否を判定する。

*第3編2章 4.精神保健 p113~119

▶午前64

筋力低下のある在宅療養者の家屋環境において転倒するリスクが最も高いのはどれか。

- 深い浴槽

- 段差がない床

- 整理整頓された部屋

- 足元灯を設置した廊下

① 深い浴槽

浴槽が深いと、片足を高く上げる、両足が付く高さが異なるなどの理由からバランスを崩しやすく、転倒リスクが高まる。手すりの設置等の対策が必要である。

▶午前65

Aさん(75歳、男性)は妻(66歳)と2人暮らし。3か月前に認知症の診断を受けた。妻から訪問看護師に「夫は通所介護のときは穏やかに過ごしていると聞いているが、家では興奮することが多く、どう対応すればよいかわからない」と相談があった。

このときの妻に対する訪問看護師の最初の対応で適切なのはどれか。

- 主治医に相談するよう勧める。

- Aさんと散歩に出かけることを勧める。

- 通所介護の頻度を増やすことを提案する。

- Aさんが興奮する状況を妻と一緒に振り返る。

④ Aさんが興奮する状況を妻と一緒に振り返る。

まず受けた相談の詳しい情報を収集し(アセスメント)、それに基づいて患者家族の支援を行う。

▶午前66

Aさん(83歳、女性)は、1人暮らし。誤嚥性肺炎で入退院を繰り返していた。今回の退院後に、訪問看護が導入されることになり、退院前カンファレンスが行われた。

誤嚥性肺炎の再発を予防するために病棟看護師が訪問看護師に情報提供する内容で優先されるのはどれか。

- 嚥下機能検査の判定結果

- 栄養状態を示す検査データ

- 入院中の日常生活動作〈ADL〉

- 誤嚥性肺炎の治療に用いられた薬剤

① 嚥下機能検査の判定結果

誤嚥性肺炎の再発を予防するために在宅での誤嚥予防が重要であり、言語聴覚士等の実施した嚥下機能検査の結果に基づいて、食事等の介助の方法・程度を考える必要がある。

▶午前67

介護保険制度におけるケアマネジメントで適切なのはどれか。

- 家族の介護能力はアセスメントに含めない。

- 介護支援専門員が要介護状態区分を判定する。

- 利用者が介護サービス計画を作成することはできない。

- モニタリングの結果に基づき介護サービス計画の修正を行う。

④ モニタリングの結果に基づき介護サービス計画の修正を行う。

要介護者は介護サービス計画に基づいてサービスを受ける。要介護者等の心身の状態や生活の状態は変化していくため、継続的に観察(モニタリング)し、必要に応じて介護サービス計画の修正を行う。こうした過程をケアマネジメントという。

×① 家族の介護能力はアセスメントに含めない。

介護支援専門員等によるケアマネジメントでは、利用者の身体状態や家族の介護能力などを踏まえた解決すべき課題を把握・分析(アセスメント)する。

×② 介護支援専門員が要介護状態区分を判定する。

要介護状態区分の判定は介護認定審査会が行う。

×③ 利用者が介護サービス計画を作成することはできない。

介護サービス計画は介護支援専門員(ケアマネジャー)が多く作成するが、サービス利用者自ら作成することも可能である。

*第5編1章 2.8〕介護関係従事者 p238~239

▶午前68

夜勤帯に、A看護師がスタッフステーションで抗菌薬の点滴静脈内注射を準備しているときに、発汗した患者から寝衣交換の依頼があり、別の患者から口渇で飲水したいという希望があった。直後に患者に装着されている人工呼吸器のアラームが鳴った。他の看護師は別の病室で重症者のケアをしている。

A看護師が最も優先すべきなのはどれか。

- 点滴静脈内注射の準備

- 発汗した患者の寝衣交換

- 飲水を希望する患者への対応

- 人工呼吸器を装着している患者の観察

④ 人工呼吸器を装着している患者の観察

生命維持管理装置である人工呼吸器には、患者の換気異常や医療機器異常を知らせるアラーム機能が備わっており、その確認が最優先である。

▶午前69

病院における医療安全文化の醸成につながる行動はどれか。

- 食事介助は30分以内で行うルールを決める。

- 他の病棟で起こったインシデントについて学ぶ。

- 薬剤を間違えても影響がない場合は患者に説明しない。

- 水薬の内服時にこぼれた量が少ない場合はそのままとする。

② 他の病棟で起こったインシデントについて学ぶ。

医療事故につながりかねないインシデント(ヒヤリ・ハット)が発生した場合、再発防止のため、インシデントレポートにより状況把握、要因分析、対策、職種間の情報共有を実施する。

*第4編1章 3.10〕医療安全に係る取り組み p185~186

▶午前70

プリセプターシップの説明で正しいのはどれか。

- 仕事と生活の調和を図ること

- 主体的に自らのキャリアを計画し組み立てること

- チームリーダーのもとに看護ケアを提供すること

- 経験のある看護師が新人看護師を1対1で指導・助言すること

④ 経験のある看護師が新人看護師を1対1で指導・助言すること

①はワークライフバランス、②はキャリアパス、③はチームナーシングの説明である。

*第4編1章 4.4〕看護職員等 p202~206

▶午前71

大規模災害発生後2か月が経過し、応急仮設住宅で生活を始めた被災地の住民に出現する可能性が高い健康問題はどれか。

- 慢性疾患の悪化

- 消化器感染症の発症

- 深部静脈血栓症の発症

- 急性ストレス障害の発症

① 慢性疾患の悪化

発災後1か月以降の中長期以降には、慢性疾患の悪化や心的外傷後ストレス障害(PTSD)などが生じやすい。

×② 消化器感染症の発症

ノロウイルスなど、消化器感染症を引き起こす食中毒の発症は、集団による避難所等の生活で起こりやすい。

×③ 深部静脈血栓症の発症

深部静脈血栓症は、長時間の同一姿勢を原因として主に下肢の静脈に血栓ができるものであり、災害早期の避難所生活、特に車中泊等で発生しやすくなる。

×④ 急性ストレス障害の発症

急性ストレス障害は、被災後数日から数週間の急性期に発症しやすい。

*第4編1章 3.6〕災害時医療 p181~182

▶午前72

国際連合〈UN〉で採択された2016年から2030年までの開発に関する世界的な取り組みはどれか。

- 持続可能な開発目標〈SDGs〉

- ミレニアム開発目標〈MDGs〉

- プライマリヘルスケア

- 政府開発援助〈ODA〉

① 持続可能な開発目標〈SDGs〉

持続可能な開発目標〈SDGs〉は、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標で、2015年の国連サミットで採択された。なお、②ミレニアム開発目標〈MDGs〉はその前身として2001年に策定されたものである。

*第1編2章 11.国際協力 p33~34

▶午前73

Aさん(52歳、男性)は、49歳から高血圧症で内服治療と食事や運動に関する生活指導を受けている。2か月間の予定で開発途上国に出張することになり、予防接種を受ける目的で渡航外来を受診した。Aさんから「渡航にあたって何か注意することはありますか」と質問があった。

Aさんへの看護師の説明で適切なのはどれか。

- 「出張中は、減塩の必要はありません」

- 「出張先では有酸素運動は控えましょう」

- 「現地に到着してから健康診断を受診しましょう」

- 「持参する高血圧症の薬について、かかりつけ医に相談しましょう」

④ 「持参する高血圧症の薬について、かかりつけ医に相談しましょう」

高血圧症で内服治療を受けており、処方の量や現地での入手可否など、かかりつけ医と事前に相談することが望ましい。

×① 「出張中は、減塩の必要はありません」

×② 「出張先では有酸素運動は控えましょう」

食事や運動に関する生活指導を受けており、海外であっても減塩や有酸素運動は必要である。

×③ 「現地に到着してから健康診断を受診しましょう」

健康診断を受けるのであれば出張前後に国内で行う。

▶午前74

血液中のビリルビンの由来はどれか。

- 核酸

- メラニン

- アルブミン

- グリコゲン

- ヘモグロビン

⑤ ヘモグロビン

ビリルビンは、赤血球が壊れる際にヘモグロビンが分解されることで生成される。皮膚や白眼が黄色くなる黄疸は、血中ビリルビンの異常高値により発生する。

▶午前75

抗原によって感作されたTリンパ球による細胞性免疫が主体となるのはどれか。

- 花粉症

- 蕁麻疹

- ツベルクリン反応

- アナフィラキシーショック

- インフルエンザの予防接種

③ ツベルクリン反応

アレルギー反応はⅠ型からⅣ型に分類される。感作リンパ球が関与するものはⅣ型アレルギー(遅延型アレルギー)で、金属アレルギーや接触皮膚炎、ツベルクリン反応などが挙げられる。その他はIgE抗体が関与するⅠ型アレルギー(即時型アレルギー)である。

*第3編4章 4.リウマチ・アレルギー疾患対策 p161~162

*第9編2章 4.2〕花粉症対策 p345

▶午前76

後天性の大動脈弁狭窄症について正しいのはどれか。

- 二尖弁が多い。

- 弁尖の石灰化による。

- 左室壁は徐々に薄くなる。

- 拡張期に心雑音を聴取する。

- 心筋の酸素需要は減少する。

② 弁尖の石灰化による。

心臓の左心室は大動脈を通じて全身に血液を送り出すが、その間の大動脈弁が老化等により石灰化して固くなり、血流が妨げられる症状を大動脈弁狭窄症という。

×① 二尖弁が多い。

二尖弁は先天性の大動脈弁狭窄症の特徴である。

×③ 左室壁は徐々に薄くなる。

左室壁は徐々に厚くなる。

×④ 拡張期に心雑音を聴取する。

収縮期に心雑音が聴取される。

×⑤ 心筋の酸素需要は減少する。

心筋の酸素需要は増加する。

▶午前77

褐色細胞腫でみられるのはどれか。

- 高血糖

- 中心性肥満

- 満月様顔貌

- 血清カリウム濃度の低下

- 副腎皮質ホルモンの産生の亢進

① 高血糖

褐色細胞腫は、血圧や心臓の働きを調整するカテコラミンを分泌する副腎髄質から発生する腫瘍であり、カテコラミンの分泌を過剰にすることで高血圧や高血糖、動悸、発汗などの症状を引き起こす。

▶午前78

Guillain-Barré〈ギラン・バレー〉症候群で正しいのはどれか。

- 若年者に多い。

- 遺伝性疾患である。

- 骨格筋に病因がある。

- 症状に日内変動がある。

- 抗ガングリオシド抗体が出現する。

⑤ 抗ガングリオシド抗体が出現する。

ギラン・バレー症候群は、ウイルス感染や細菌感染により免疫システムが異常をきたし、末梢神経が障害され、脱力や麻痺、嚥下障害などが生じるもので、どの年齢層でも罹患するおそれがある。患者の約60%に抗ガングリオシド抗体の上昇がみられ、診断時に利用される。

▶午前79

生活保護法で実施される扶助は、生活扶助、介護扶助、住宅扶助、出産扶助を含めて( )種類である。

( )に入る数字はどれか。

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

④ 8

生活保護制度では、要保護者の生活需要の性質等に応じて、「生活」「教育」「住宅」「医療」「介護」「出産」「生業」「葬祭」の8種類の扶助が設けられている。

*第5編2章 2.生活保護等 p246

▶午前80

カウンセリングの基本的態度で適切なのはどれか。

- 査定

- 指示

- 受容

- 同化

- 評価

③ 受容

ロジャーズは、カウンセリングに当たり積極的傾聴を提唱し、その3原則として、「共感的理解」「無条件の肯定的関心」「自己一致」を挙げている。無条件の肯定的関心は、聴く側が自らの価値観を入れずに相手の話を否定せず肯定的な関心を持って聴くことで、受容に当たる。

▶午前81

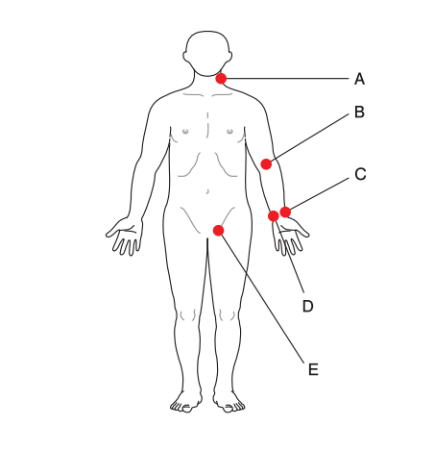

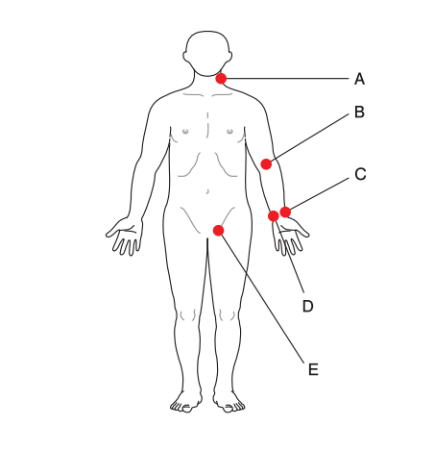

成人の人体図を別に示す。

意識清明で不整脈のある成人の脈拍測定時に一般的に使われる部位はどれか。

- A

- B

- C

- D

- E

③ C

脈拍測定に一般的に使用される部位は橈骨動脈であり、拍動が測りやすい部分(母指側)に示指、中指、薬指の指先を添えて脈拍の回数を数える。

▶午前82

感染徴候のない創部の治癒を促進する要因はどれか。

- 圧迫

- 痂皮

- 湿潤

- 消毒

- 浮腫

③ 湿潤

感染を伴わない創傷の治療において、現在は湿潤療法が基本で、消毒液ではなく水で洗浄し、乾燥しないように創傷被覆材(ドレッシング材)で保護する。

▶午前83

小児期における消化器の特徴で正しいのはどれか。

- 新生児期は胃内容物が食道に逆流しやすい。

- 乳児期のリパーゼの活性は成人と同程度である。

- ラクターゼの活性は1歳以降急速に高まる。

- アミラーゼの活性は12〜13歳で成人と同程度になる。

- 出生直後の腸内細菌叢は母親の腸内細菌叢の構成と同一である。

① 新生児期は胃内容物が食道に逆流しやすい。

下部食道括約筋の未発達により、ほぼすべての乳児で胃食道逆流がみられる。

×② 乳児期のリパーゼの活性は成人と同程度である。

リパーゼ(脂肪分解酵素)は、乳児期には成人ほど活性していない。

×③ ラクターゼの活性は1歳以降急速に高まる。

ラクターゼ(乳糖分解酵素)は乳児期に最も活性し、加齢により低下していく。

×④ アミラーゼの活性は12〜13歳で成人と同程度になる。

アミラーゼ(デンプン分解酵素)は、5~10歳ころに成人と同程度になる(検査値)。

×⑤ 出生直後の腸内細菌叢は母親の腸内細菌叢の構成と同一である。

出生直後の腸内は基本的に無菌で、新生児期から腸内細菌叢は急激に変化し、3歳ころには成人と同様の構成となる。

▶午前84

感覚受容にリンパ液の動きが関与するのはどれか。2つ選べ。

- 嗅覚

- 聴覚

- 味覚

- 振動感覚

- 平衡感覚

② 聴覚

⑤ 平衡感覚

内耳にある蝸牛と半規管はリンパ液に満たされ、それぞれリンパ液の振動や回転により有毛細胞が揺れることで、聴覚と平衡覚を受容する。

▶午前85

血液のpH調節に関わっているのはどれか。2つ選べ。

- 胃

- 肺

- 心臓

- 腎臓

- 膵臓

② 肺

④ 腎臓

血液の酸性物質とアルカリ性物質のバランス(酸塩基平衡)の調節は肺と腎臓で行われる。肺では二酸化炭素の放出量、腎臓ではHCO3-の調節等により、血液のpHが調整されている。

▶午前86改題

悪性貧血で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 匙状爪が多くみられる。

- 異食症が出現する。

- 小球性の貧血である。

- 胃癌の発症率が高い。

- 自己免疫機序で発症する。

④ 胃癌の発症率が高い。

⑤ 自己免疫機序で発症する。

悪性貧血(巨赤芽球性貧血)はビタミンB12や葉酸の欠乏により引き起こる貧血であり、①、②、③は貧血の多くを占める鉄欠乏性貧血の特徴である。

▶午前87

労働者災害補償保険法に規定されているのはどれか。2つ選べ。

- 通勤災害時の療養給付

- 失業時の教育訓練給付金

- 災害発生時の超過勤務手当

- 有害業務従事者の健康診断

- 業務上の事故による介護補償給付

① 通勤災害時の療養給付

⑤ 業務上の事故による介護補償給付

労災保険制度は、労働者災害補償保険法に基づき、業務上の事由や通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して保険給付を行うものである。

×② 失業時の教育訓練給付金

雇用保険法に規定されている。

×③ 災害発生時の超過勤務手当

労働基準法に規定されている。

×④ 有害業務従事者の健康診断

労働安全衛生法に規定されている。

*第8編 8.労働災害補償と業務上疾病 p321~322

▶午前88

尿管結石症の治療で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 尿路変更術

- 血管拡張薬の投与

- カルシウム製剤の投与

- 体外衝撃波砕石術〈ESWL〉

- 非ステロイド系抗炎症薬の投与

④ 体外衝撃波砕石術〈ESWL〉

⑤ 非ステロイド系抗炎症薬の投与

④ 尿路に結石が生じる尿管結石症の手術では、体外から結石に衝撃波を照射して砕く体外衝撃波砕石術〈ESWL〉や、尿道等を通した内視鏡による除去術がとられる。

⑤ 尿路結石により激しい痛みを伴う場合、鎮痛効果のある非ステロイド系抗炎症薬を投与することは適している。

▶午前89

Aさん(38歳、女性)は、大腸癌の終末期である。癌性腹膜炎による症状緩和の目的で入院し、鎮痛薬の静脈内注射と高カロリー輸液が開始された。Aさんは自宅で過ごしたいと希望したため、医師と看護師で検討し、症状緩和をしながら自宅退院の方向で退院支援カンファレンスを開催することになった。

退院支援カンファレンスの参加者で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 薬剤師

- 言語聴覚士

- 臨床検査技師

- 介護支援専門員

- ソーシャルワーカー

① 薬剤師

⑤ ソーシャルワーカー

① 薬による症状緩和のための薬剤師の参加は適している。

⑤ 社会福祉の立場から退院後の心理的・社会的問題を解決するソーシャルワーカーの参加は適している。

*第4編1章 4.3〕薬剤師 p200~202

▶午前90

身体的フレイルの評価基準はどれか。2つ選べ。

- 視力低下

- 体重減少

- 聴力低下

- 歩行速度の低下

- 腸蠕動運動の低下

② 体重減少

④ 歩行速度の低下

フレイルは加齢による心身の虚弱で、健康な状態と要介護状態の中間の状態を指し、身体的フレイル、精神・心理的フレイル、社会的フレイルに分類される。フレイルの評価基準には、「体重減少」「筋力低下」「疲労感」「歩行速度」「身体活動」の5項目が用いられ、3項目以上に該当するものはフレイルとされる。

*第3編1章 2.1〕対策のあゆみと国民健康づくり p86~89

▶午後26

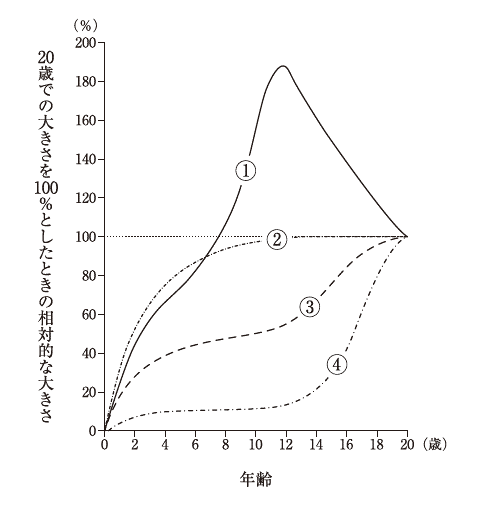

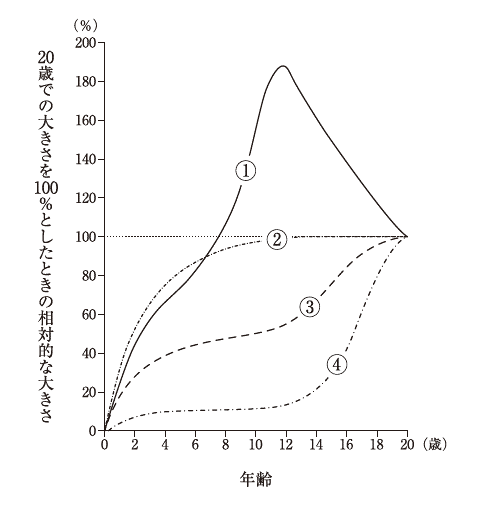

生後から20歳になるまでの器官の発育発達を示した曲線(Scammon〈スカモン〉の発育発達曲線)を図に示す。

胸腺の成長を示すのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

① ①

①は胸腺などのリンパ組織の成長を示したもので、思春期にピークを迎えた後は緩やかになる。

×② ②

脳や脊椎などの神経系型の成長を示したもので、例えば脳重量は乳幼児期に急速に発達し、幼児後期の5〜6歳ころには成人の90%に達する。

×③ ③

身長や体重などの一般型の成長を示したものである。

×④ ④

男女の生殖器などの生殖型の成長を示したもので、第二次性徴を迎える思春期以降急速に発達する。

▶午後27

腸閉塞について正しいのはどれか。

- 仰臥位の腹部エックス線写真で鏡面像を認める。

- 経口による水分摂取は少量にする。

- イレウス管を小腸に留置する。

- 抗菌薬の投与は禁忌である。

③ イレウス管を小腸に留置する。

腸閉塞は腸管の内容物が何らかの理由により肛門側へ通過できない状態をいい、鼻から腸に挿入したイレウス管による内容物の吸引、減圧が行われる。

×① 仰臥位の腹部エックス線写真で鏡面像を認める。

立位での腹部エックス線で、腸閉塞に特徴的な空気と液体の貯留によるニボー像(鏡面像)がみられる。

×② 経口による水分摂取は少量にする。

腸閉塞では絶飲食とし、点滴による栄養・水分補給を行う。

×④ 抗菌薬の投与は禁忌である。

腸内細菌が増加し、腸管外に侵入するのを防ぐため、抗菌薬の投与が行われる。

▶午後28

膀胱癌について正しいのはどれか。

- 女性に多い。

- 尿路上皮癌より腺癌が多い。

- 経尿道的生検によって治療法を決定する。

- 表在性の癌に対して膀胱全摘除術が行われる。

③ 経尿道的生検によって治療法を決定する。

経尿道的生検は、尿道から前立腺に管を挿入して組織を採取して行う顕微鏡検査で、膀胱癌の確定診断や治療法の決定に用いられる。

×① 女性に多い。

令和2年(2020年)患者調査によると、膀胱の悪性新生物〈腫瘍〉の総患者数は、男で1.3万人、女で0.3万人となっている。

×② 尿路上皮癌より腺癌が多い。

膀胱癌の約90%は尿路上皮癌である。

×④ 表在性の癌に対して膀胱全摘除術が行われる。

表在性の膀胱癌は、癌が膀胱の表面の粘膜にとどまって筋層に達していない状態で、経尿道的膀胱腫瘍切除術が行われる。筋層に達した浸潤性の膀胱癌に対しては膀胱全摘除術が行われる。

▶午後29

日本の人口静態統計のもとになる調査はどれか。

- 患者調査

- 国勢調査

- 国民生活基礎調査

- 国民健康・栄養調査

② 国勢調査

人口静態はある時点における人口や年齢別などの静止した姿を指す。国勢調査はその主要統計として5年に1回実施される。

*第2編1章 1.全国人口の動向 p40~45

▶午後30

感染症と感染経路の組合せで正しいのはどれか。

- 結核――接触感染

- 麻疹――空気感染

- マラリア――飛沫感染

- インフルエンザ――経口感染

② 麻疹――空気感染

麻疹の主な感染経路は空気感染であり、陰圧室の入院やN95マスクの着用などの感染経路別予防策がとられる。

×① 結核

結核の主な感染経路は空気感染である。

×③ マラリア

マラリアはハマダラカ(蚊)によって媒介される感染症である。

×④ インフルエンザ

インフルエンザは咳やくしゃみによる飛沫感染が主である。

*第3編3章 3.5〕風しん・麻しん p140

▶午後31

診療記録で正しいのはどれか。

- 看護記録が含まれる。

- 開示は保健所長が行う。

- 1年間の保存義務がある。

- 閲覧は患者本人に限られる。

① 看護記録が含まれる。

診療記録とは、診療録、処方箋、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約などの記録をいう。

×② 開示は保健所長が行う。

開示の申し立てを受けた医療機関の管理者が行う。

×③ 1年間の保存義務がある。

医師法、歯科医師法に規定する診療録については5年間保存しなければならない。

×④ 閲覧は患者本人に限られる。

開示請求は原則として患者本人が行うが、法定代理人や任意後見人なども患者に代わって開示を求め、診療記録を閲覧することができる。

▶午後32

雇用保険法について正しいのはどれか。

- 育児休業給付がある。

- 雇用保険は任意加入である。

- 雇用保険の保険者は市町村である。

- 雇用保険料は全額を労働者が負担する。

① 育児休業給付がある。

雇用保険法に基づき、失業等給付や育児休業給付の支給などが行われる。

×② 雇用保険は任意加入である。

労働者を雇用する事業は、原則として強制的に雇用保険の加入義務がある。

×③ 雇用保険の保険者は市町村である。

雇用保険制度は政府が管掌する労働保険である。

×④ 雇用保険料は全額を労働者が負担する。

雇用保険料は労働者と事業主双方が負担する。

*第8編 9.9〕雇用保険制度 p325

▶午後33

小学校の児童が石けんと流水を用いた手指衛生の手技を習得するために最も適切な学習方法はどれか。

- 動画を視聴する。

- 友人と話し合う。

- 手洗い場で体験する。

- 養護教諭の話を聞く。

③ 手洗い場で体験する。

正しい手指衛生の手技を習得するには、実際に体験しながら学び、家庭等でも実践できるようになることが大切である。

×① 動画を視聴する。

×④ 養護教諭の話を聞く。

いずれも受動的な学びであり、学習効果は低い。

×② 友人と話し合う。

対話的な学びとして重要ではあるが、手技の習得には適さない。

▶午後34

呼吸音の変化と原因の組合せで正しいのはどれか。

- 呼気延長――胸水

- 呼吸音の減弱――過換気症候群

- 呼吸音の増強――無気肺

- 肺野での気管支呼吸音の聴取――肺炎

④ 肺野での気管支呼吸音の聴取――肺炎

通常、肺野では肺胞呼吸音が聴取されるが、肺炎などにより音が伝わりやすくなると肺野で気管支呼吸音が聴取される。

×① 呼気延長――胸水

胸水は胸膜腔内に体液が溜まった状態をいい、呼吸音の減弱がみられる。なお、呼気延長は吸い込んだ空気を吐き出す時間が長くなる状態で、慢性閉塞性肺疾患〈COPD〉に特徴的である。

×② 呼吸音の減弱――過換気症候群

過換気症候群は不安やストレスから過呼吸状態になるもので、呼吸音の増強がみられる。

×③ 呼吸音の増強――無気肺

無気肺は肺胞に空気が行き渡らない状態をいい、呼吸音の減弱がみられる。

▶午後35

ヒューマンエラーを起こす人間の特性で認知的特性はどれか。

- 同僚への依存

- 睡眠不足による疲労

- 同じ作業の連続による注意力低下

- パワーハラスメントによる心理的圧迫

③ 同じ作業の連続による注意力低下

人間が引き起こすヒューマンエラーの原因は、生理的特性(②)、認知的特性(③)、社会心理的特性(①・④)に分類できる。

▶午後36

エアマットレスの使用目的で適切なのはどれか。

- 体圧分散

- 体温管理

- 関節拘縮の予防

- 末梢循環の促進

① 体圧分散

エアマットレスは、体圧を分散することで特定の部位に圧力が集中することを避ける効果があり、自力で体位変換が困難な高齢者等の褥瘡予防として適している。

▶午後37

車椅子による移送で正しいのはどれか。

- 坂を上るときは、背もたれ側から進む。

- 段差を上るときは、小車輪を浮かせる。

- 方向転換をするときは、小車輪を支点にする。

- 乗り降りをするときは、フットレストを下げる。

② 段差を上るときは、小車輪を浮かせる。

段差を上るときはティッピングレバーを踏んで小車輪(前輪)を浮かせる。

×① 坂を上るときは、背もたれ側から進む。

坂を上るときは足側から、急な下り坂では背もたれ側から進む。

×③ 方向転換をするときは、小車輪を支点にする。

方向転換をするときは主車輪(後輪)を支点にする。

×④ 乗り降りをするときは、フットレストを下げる。

乗降する前は、転倒を防止するために足を乗せるフットレストを上げる。

▶午後38

成人の上腕での触診法による血圧測定で適切なのはどれか。

- ゴム囊中央が上腕の正中線に沿うように合わせる。

- マンシェットの幅は13〜17cmのものを使用する。

- 加圧後1秒ごとに10mmHg下がる速さで減圧する。

- 動脈の拍動が触知できなくなった値からさらに40mmHg加圧する。

② マンシェットの幅は13〜17cmのものを使用する。

マンシェットとは血圧測定の際に腕に巻くものをいい、幅は14cm程度(成人上腕)とする。

×① ゴム囊中央が上腕の正中線に沿うように合わせる。

マンシェットはゴム囊の中央が上腕動脈にかかるように巻く。

×③ 加圧後1秒ごとに10mmHg下がる速さで減圧する。

×④ 動脈の拍動が触知できなくなった値からさらに40mmHg加圧する。

動脈の拍動が触知できなくなった値から20~30mmHg加圧し、その後1拍動または1秒当たり2~4mmHgずつ減圧する。

▶午後39

経口薬と食品の関係について、正しいのはどれか。

- テトラサイクリン系抗菌薬は牛乳の摂取によって吸収が高まる。

- 非ステロイド性抗炎症薬は炭酸飲料の摂取によって吸収が早まる。

- 抗ヒスタミン薬はアルコールの摂取によって副作用〈有害事象〉が出現しやすくなる。

- キサンチン系気管支拡張薬は納豆の摂取によって副作用〈有害事象〉が出現しやすくなる。

③ 抗ヒスタミン薬はアルコールの摂取によって副作用〈有害事象〉が出現しやすくなる。

抗ヒスタミン薬は、神経伝達物質であるヒスタミンの作用を抑えることでアレルギー反応を抑えるものであるが、服用中にアルコールを摂取すると眠気などの副作用〈有害事象〉が生じやすくなる。

▶午後40

夜勤帯に看護師が病棟のトイレ内で倒れている患者を発見した。呼びかけても反応がない。

この看護師が最初に実施すべきなのはどれか。

- 脈拍を確認する。

- 胸骨圧迫を開始する。

- トイレ内のナースコールで応援を呼ぶ。

- 自動体外式除細動器〈AED〉を取りに行く。

③ トイレ内のナースコールで応援を呼ぶ。

一次救命処置(BLS)の手順としては、傷病者の反応がない場合、応援を呼ぶ・通報する・自動体外式除細動器〈AED〉を要請する。その上で呼吸の確認を行い、呼吸がない場合等は胸骨圧迫・人工呼吸、AEDの使用に移る。

*第4編1章 3.3〕救急、休日夜間医療 p177~180

▶午後41

心原性ショックで現れる症状・徴候はどれか。

- 顔面の紅潮

- 胸部不快感

- 血圧の上昇

- 尿量の増加

② 胸部不快感

心原性ショックは、不整脈や急性心筋梗塞等により心臓のポンプ機能が低下することで急性の循環不全等が起こる状態をいい、初期症状として胸部不快感が現れる。

×① 顔面の紅潮

顔面の蒼白化がみられる。

×③ 血圧の上昇

血圧が低下する。

×④ 尿量の増加

腎臓への血流低下により、尿量の減少がみられる。

▶午後42

脳梗塞による右片麻痺がある成人患者に用いる日常生活動作〈ADL〉の評価として適切なのはどれか。

- NYHA分類

- Borg〈ボルグ〉スケール

- Barthel〈バーセル〉インデックス

- 主観的包括的アセスメント〈subjective global assessment〉

③ Barthel〈バーセル〉インデックス

高齢者や障害者の身体能力や日常生活レベルを図るための指標として、日常生活動作〈ADL〉が用いられている。評価方法には、バーセルインデックスやカッツインデックス、DASC-21(ダスク21)がある。

×① NYHA分類

NYHA分類は心疾患のレベルを評価する。

×② Borg〈ボルグ〉スケール

ボルグスケールは主観的運動強度の評価をする。

×④ 主観的包括的アセスメント〈subjective global assessment〉

主観的包括的アセスメントは栄養状態を評価する。

▶午後43

現在の日本の終末期医療において、患者の将来の自己決定能力の低下に備えて、患者・家族と医療者が今後の治療・療養についての気がかりや価値観を定期的に話し合って共有し、患者の意向に沿った医療を提供することが望ましいとされている。

この内容を示すのはどれか。

- グリーフケア

- 代理意思決定の支援

- アドバンス・ケア・プランニング

- アドバンスディレクティブ〈事前指示〉の支援

③ アドバンス・ケア・プランニング

アドバンス・ケア・プランニング〈ACP〉は、人生の最終段階の医療・ケアについて、本人が家族等や医療・ケアチームと事前に繰り返し話し合うプロセスをいう。

×① グリーフケア

グリーフケアは死別により悲しみを抱える遺族に対する、死を受容するためのサポートをいう。

×② 代理意思決定の支援

代理意思決定とは、急激な意識レベルの低下などにより意思決定ができなくなった患者に代わって、家族が治療・生命に関わる選択・決定を行うことをいう。

×④ アドバンスディレクティブ〈事前指示〉の支援

アドバンスディレクティブ〈事前指示〉とは、患者が将来、自らの判断能力を喪失した際に備えて、あらかじめ代理人や医療行為内容の意思表示を口頭や文書で行うことをいい、法的な拘束力はないが本人の意思を尊重する。

▶午後44

Aさん(34歳、女性)は、気管支喘息で定期的に通院をしている。朝から喘息発作があり呼吸困難が生じたため、救急外来を受診した。

経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉95%、動脈血液ガス分析(room air)で動脈血酸素分圧〈PaO2〉90Torr、動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉55Torr、pH7.30、HCO3-25 mEq/Lであった。

Aさんの状態で考えられるのはどれか。

- 呼吸性アシドーシス

- 呼吸性アルカローシス

- 代謝性アシドーシス

- 代謝性アルカローシス

① 呼吸性アシドーシス

換気が正常に行えずに、動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉が45mmHg(Torr)を上回る55mmHg、pHが基準値の7.35~7.45を下回り酸性に傾いた7.30であり、呼吸性アシドーシスと考えられる。

▶午後45

脂質異常症の成人患者に対する食事指導の内容で正しいのはどれか。

- 不飽和脂肪酸の摂りすぎに注意する。

- コレステロール摂取量は1日600mg未満とする。

- 高トリグリセリド血症では、アルコールを制限する。

- 高LDLコレステロール血症では、トランス脂肪酸の摂取を促す。

③ 高トリグリセリド血症では、アルコールを制限する。

過剰のアルコール摂取は血圧を高め、高トリグリセリド(中性脂肪)血症を悪化させるため、アルコール制限が適切である。

×① 不飽和脂肪酸の摂りすぎに注意する。

高LDLコレステロール血症の主なリスク要因の一つは飽和脂肪酸の摂取であり、摂取量の制限により血中総コレステロール濃度とLDLコレステロール濃度を下げることが確認されている。

×② コレステロール摂取量は1日600mg未満とする。

日本人の食事摂取基準(2020年版)では、脂質異常症の重症化予防の観点からコレステロール摂取量を1日200mg未満に留めることが望ましいとしている。

×④ 高LDLコレステロール血症では、トランス脂肪酸の摂取を促す。

トランス脂肪酸は飽和脂肪酸よりもLDLコレステロール/HDLコレステロール比を大きく上昇させ、冠動脈疾患の危険因子となるため、摂取を控えることが適切である。

*第3編1章 1.2〕(3)脂質異常症 p83

*第3編1章 2.2〕栄養・食生活 p89~91

▶午後46

成人患者の甲状腺全摘出術後における合併症とその症状との組合せで正しいのはどれか。

- 乳び漏――嘔気

- 術後出血――ドレーン排液の白濁

- 反回神経麻痺――口唇のしびれ

- 低カルシウム血症――テタニー

④ 低カルシウム血症――テタニー

甲状腺全摘出術により、血中カルシウム濃度を上昇させるはたらきをもつ副甲状腺ホルモンの分泌が低下するため低カルシウム血症が生じ、手足の痙攣などのテタニー症状を呈することもある。

×① 乳び漏――嘔気

乳び漏は、甲状腺全摘出術等でリンパ管が損傷してリンパ液が漏れることをいい、術後に留置されたドレーン(チューブ)からは白濁した排液がみられる。

×② 術後出血――ドレーン排液の白濁

術後出血では、ドレーン排液の増加や血性化がみられる。

×③ 反回神経麻痺――口唇のしびれ

甲状腺全摘出術後に、反回神経麻痺による嗄声(かすれ声)が生じることがある。なお、口唇のしびれは顔面の感覚を司る三叉神経の損傷等により生じる。

▶午後47

Aさんは右側の人工股関節全置換術〈後方アプローチ〉を受けた。

Aさんへの脱臼予防の生活指導で適切なのはどれか。

- 「靴はしゃがんで履いてください」

- 「右側に身体をねじらないでください」

- 「椅子に座るときは足を組んでください」

- 「浴室の椅子は膝の高さより低いものを使ってください」

② 「右側に身体をねじらないでください」

股関節の動きとして、股関節を起点に足を前に出す「屈曲」と後ろに下げる「伸展」、足を外側に開く「外転」と内側に閉じる「内転」、外側にひねる「外旋」と内側にひねる「内旋」がある。人工股関節の脱臼を防ぐためには、負荷を掛けた「内転」や「外旋」「内旋」などの動作を避けることが適切である。

▶午後48

後期高齢者医療制度が定められているのはどれか。

- 介護保険法

- 老人福祉法

- 高齢者の医療の確保に関する法律

- 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉

③ 高齢者の医療の確保に関する法律

後期高齢者医療制度は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき平成20年度に開始した。被保険者は原則75歳以上の後期高齢者で、医療給付の自己負担は原則1割(一定以上の所得者2割、現役並み所得者3割)である。

*第4編2章 3.3〕後期高齢者医療制度 p221~222

▶午後49

認知症高齢者とのコミュニケーションで適切なのはどれか。

- 説得するように話す。

- 作話があっても話を聞く。

- 一度に多くの情報を伝える。

- 同じ内容を繰り返している場合は会話を終了する。

② 作話があっても話を聞く。

認知症の症状は、記憶障害や見当識障害、理解力・判断力の低下などの中核症状と、行動・心理症状(BPSD)に大別される。その特性を理解した上で、記憶障害による作話があっても、本人の伝えたい意思を尊重して訂正せずに話を聞くことが適切である。

×① 説得するように話す。

肯定的関心をもって、傾聴して対話する。

×③ 一度に多くの情報を伝える。

理解しやすいように、簡潔に一つ一つ情報を伝える。

×④ 同じ内容を繰り返している場合は会話を終了する。

記憶障害による同じ内容の繰り返しがあっても、患者の自尊心に配慮して対話を続ける。

▶午後50改題

令和3年(2021年)の高齢者の日常生活・地域社会への参加に関する調査で、高齢者が過去1年間に参加した社会活動のうち割合が最も多いのはどれか。

- 教育・文化

- 子育て支援

- 生産・就業

- 健康・スポーツ

④ 健康・スポーツ

高齢者が過去1年間に参加した社会活動のうち、「健康・スポーツ」が26.5%で最も高く、次いで「趣味」(14.5%)、「地域行事」(12.8%)となっている。

*第3編1章 2.3〕身体活動・運動 p91~92

▶午後51

Aさん(73歳、女性)は、既往歴はなく自立した生活を送っていた。最近、尿意を我慢できず尿失禁することがあり、夜間の排尿回数も増えたため、病院を受診した。その結果、過活動膀胱と診断された。

Aさんへの看護師の指導内容で適切なのはどれか。

- 腹筋を鍛える。

- 膀胱訓練を行う。

- 水分摂取を控える。

- 尿意を感じたらすぐトイレに行く。

② 膀胱訓練を行う。

過活動膀胱は膀胱のコントロールがうまくいかずに急に尿意を催す尿意切迫感を特徴とし、(夜間)頻尿や切迫性尿失禁を伴う場合がある。治療には、生活指導や膀胱訓練、骨盤底筋訓練などの行動療法、膀胱の過剰な収縮を抑える抗コリン薬などの薬物療法がとられる。

▶午後52

高齢者のうつ病の症状はどれか。

- 意識障害

- 知能低下

- 歩行障害

- 強い不安感

④ 強い不安感

うつ病は気分障害の一つで、精神症状(気分の落ち込み、興味や喜びの喪失)や身体症状(不眠、食欲不振、疲労感)があらわれる。高齢者では特に身体症状に対する訴えや強い不安を特徴とし、例えば微細な身体の不調を重い病気と思い込む心気症状などがある。

▶午後53改題

令和4年度(2022年度)の人口動態統計における、小児の年齢階級別死因のうち第1位が悪性新生物〈腫瘍〉である年齢階級はどれか。

- 0歳

- 1~4歳

- 5~9歳

- 10~14歳

③ 5~9歳

令和4年(2022年)の小児の年齢階級別死因をみると、0歳と1~4歳では「先天奇形、変形及び染色体異常」、5~9歳では「悪性新生物〈腫瘍〉」、10~14歳では「自殺」が最も多い。

*第2編2章 3.死亡 p53~62

▶午後54

健康な小児の成長・発達で正しいのはどれか。

- 情緒は快から不快が分化する。

- 発達とともにレム睡眠の割合は増える。

- 体重は出生後1年で出生時の約4倍になる。

- 身長は出生後1年で出生時の約1.5倍になる。

④ 身長は出生後1年で出生時の約1.5倍になる。

出生時の平均身長は約50cmで、1年ごろには約1.5倍、4年ごろには約2倍となる。

×① 情緒は快から不快が分化する。

ブリッジズは子どもの情緒の発達において、新生児の興奮が、快と不快に分化し、さらに発達段階ごとに分化していく様子を図示している。

×② 発達とともにレム睡眠の割合は増える。

睡眠は浅いレム睡眠と深いノンレム睡眠を繰り返す。新生児ではレム睡眠が睡眠の約半分を占めるが、成長とともにその割合は減少し、幼児期(3~6歳)には成人と同様のサイクルとなる。

×③ 体重は出生後1年で出生時の約4倍になる。

出生時の平均体重は約3kgで、3か月ごろには約2倍、1年ごろには約3倍となる。

*第2編2章 2.出生 p49~53

▶午後55

生後10か月の健康な乳児にみられる神経反射はどれか。

- 吸啜反射

- Moro〈モロー〉反射

- Landau〈ランドー〉反射

- 探索〈ルーティング〉反射

③ Landau〈ランドー〉反射

ランドー反射は生後半年から2歳ころまでみられる姿勢反射で、腹ばいの状態で頭の動きに合わせて背中と足が動く反応をいう。

×① 吸啜反射

吸啜反射は新生児からみられる原始反射で、口に入ったものに強く吸い付く反射をいい、生後半年ころには消失する。

×② Moro〈モロー〉反射

モロー反射は新生児にみられる原始反射で、外部からの刺激に対して両手を広げて抱きつくような反射をいい、生後3~4か月ころには消失する。

×④ 探索〈ルーティング〉反射

探索反射は新生児にみられる原始反射で、唇に触れたものに対して、その方向に顔を向けて口を開いて探そうとする反射をいい、生後3~4か月ころには消失する。

▶午後56

フォローアップミルクで正しいのはどれか。

- 母乳の代替品である。

- 鉄分が添加されている。

- 離乳食を食べる直前に与える。

- 離乳食開始の時期から与え始める。

② 鉄分が添加されている。

フォローアップミルクは離乳食が順調に進まず、鉄分不足のリスクが高い場合などに、離乳食の補完として使用する。離乳食は生後5~6か月ころから開始するが、フォローアップミルクは生後9か月ころから利用できる。

▶午後57

受精と着床についての説明で正しいのはどれか。

- 卵子が受精能をもつ期間は排卵後48時間である。

- 卵管采で受精が起こる。

- 受精卵は受精後4、5日で子宮に到達する。

- 受精卵は桑実胚の段階で着床する。

③ 受精卵は受精後4、5日で子宮に到達する。

×① 卵子が受精能をもつ期間は排卵後48時間である。

卵子の受精能は排卵後約24時間である。なお、精子の受精能は射精後約48~72時間である。

×② 卵管采で受精が起こる。

射精された精子と排卵された卵子は、卵管膨大部で融合して受精卵となる(受精)。

○③ 受精卵は受精後4、5日で子宮に到達する。

受精卵は細胞分裂を繰り返しながら卵管から子宮に移動(受精後4~5日)する。

×④ 受精卵は桑実胚の段階で着床する。

受精卵は桑実胚の段階を経て、胚盤胞の状態で子宮内膜に着床(受精後6〜7日)する。

▶午後58

母体保護法で規定されているのはどれか。

- 育児時間

- 生理休暇

- 受胎調節の実地指導

- 育児中の深夜業の制限

③ 受胎調節の実地指導

母体保護法は、母性の生命健康を保護することを目的に、「不妊手術」「人工妊娠中絶」「受胎調節の実地指導」を規定している。

×① 育児時間

労働基準法に規定されており、生後満1年に満たない生児を育てる女性は、休憩時間のほかに1日2回、少なくとも各30分の育児時間を請求できる。

×② 生理休暇

労働基準法に規定されており、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合には、その者を生理日に就業させることはできない。

×④ 育児中の深夜業の制限

育児・介護休業法に規定されており、小学校就学前の子を養育する労働者が請求した場合には、午後10時から午前5時までの深夜に労働させてはならない。

*第3編2章 1.母子保健 p96~105

▶午後59

クラウス, M. H.とケネル, J. H.が提唱した絆(ボンディング)について適切なのはどれか。

- 生まれながらのものである。

- 母子間の同調性を意味する。

- 母子相互作用によって促進される。

- 親との間に子どもが築くものである。

③ 母子相互作用によって促進される。

クラウスとケネルは、母と子の絆(ボンディング)を結ぶ仕組みとして、母が児を世話し、触れ合うことで母性愛に目覚め、同時に児は母との触れ合いにより愛着行動を示すことによって、さらに母子相互作用が促進されていくという理念を示した。

▶午後60

早産期の定義はどれか。

- 妊娠21週0日から36週6日

- 妊娠22週0日から36週6日

- 妊娠22週0日から37週6日

- 妊娠23週0日から37週6日

② 妊娠22週0日から36週6日

妊娠満22週0日~36週6日の出産を早期産、妊娠満37週0日~41週6日の出産を正期産、妊娠満42週0日以降の出産を過期産という。

*第2編2章 2.出生 p49~53

▶午後61

妊婦健康診査を受診する時間を確保するために妊婦が事業主に請求できることを規定している法律はどれか。

- 母子保健法

- 労働基準法

- 育児介護休業法

- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉

④ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉

男女雇用機会均等法により、妊婦が事業主に妊婦健康診査(母子保健法)を受診する時間の確保を請求できることが規定されている。その時期としては、妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24~35週までは2週間に1回、妊娠36週以後出産までは1週間に1回が推奨される。

*第5編2章 4.児童家庭福祉 p247~250

▶午後62

アルコールを多飲する人によくみられ、意識障害、眼球運動障害および歩行障害を特徴とするのはどれか。

- 肝性脳症

- ペラグラ

- Wernicke〈ウェルニッケ〉脳症

- Creutzfeldt-Jakob〈クロイツフェルト・ヤコブ〉病

③ Wernicke〈ウェルニッケ〉脳症

ウェルニッケ脳症はビタミンB1(チアミン)の不足により、脳幹部に微小な出血が起こり、眼球運動障害や意識障害、失調性歩行といった様々な症状が急激に出現する。その原因としてはアルコール依存症が半分を占めている。

×① 肝性脳症

肝性脳症は、重度の肝疾患により肝臓の有害物質(アンモニア等)の解毒・分解機能が低下し、血液中に蓄積された有害物質が脳に達して起こる脳機能の低下をいい、異常行動や羽ばたき振戦、意識障害などがその症状である。

×② ペラグラ

ペラグラは、ビタミンの一種であるナイアシンの欠乏により代謝異常を来し、光線過敏症から皮膚炎などの皮膚症状が生じる。アルコール依存症患者で発症しやすい。

×④ Creutzfeldt-Jakob〈クロイツフェルト・ヤコブ〉病

クロイツフェルト・ヤコブ病は異常プリオン蛋白を原因とする神経難病の一つで、精神症状や運動失調を呈し、発症後1~2年で全身衰弱・呼吸不全・肺炎などで死亡する。

*第3編2章 4.精神保健 p113~119

▶午後63

精神障害者保健福祉手帳で正しいのはどれか。

- 知的障害も交付対象である。

- 取得すると住民税の控除対象となる。

- 交付によって生活保護費の支給が開始される。

- 疾病によって障害が永続する人が対象である。

② 取得すると住民税の控除対象となる。

精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者が長期にわたり日常生活や社会生活に相当の制限を受けるなど、一定の精神障害の状態にあることを認定して交付されるもので、所得税・住民税の控除など各種税制の優遇措置等を受けることができる。

×① 知的障害も交付対象である。

知的障害の者には療育手帳が交付される。

×③ 交付によって生活保護費の支給が開始される。

精神障害者保健福祉手帳の交付により生活保護の障害者加算を申請できるが、生活保護支給開始の要件ではない。

×④ 疾病によって障害が永続する人が対象である。

障害が永続することを要件にしているものは、身体障害者に交付される身体障害者手帳である。

*第3編2章 4.精神保健 p113~119

▶午後64

攻撃性の高まった成人患者への対応で正しいのはどれか。

- 患者の正面に立つ。

- アイコンタクトは避ける。

- 身振り手振りは少なくする。

- ボディタッチを積極的に用いる。

③ 身振り手振りは少なくする。

攻撃性が高まった患者に対しては、自身や周囲の安全を確保し、挑発的に捉えられる行動を避けることが重要である。身振り手振りなど身体の動きは最低限にする。

×① 患者の正面に立つ。

患者の正面ではなく斜めに立つ。

×② アイコンタクトは避ける。

凝視はしないがアイコンタクトは保つ。

×④ ボディタッチを積極的に用いる。

不用意に相手に触れない(接近しない)。

▶午後65

Aさん(79歳、男性)は、1人暮らし。要介護2の認定を受け、訪問看護を利用することになった。初回の訪問時、Aさんは敷いたままの布団の上に座っており「便利だから生活に必要なものを手の届くところに置いているんだよ」と話した。

Aさんの生活様式を尊重した訪問看護師のこのときの声かけで適切なのはどれか。

- 「外に出て気分転換しませんか」

- 「昼間は布団をたたみましょう」

- 「介護保険でベッドの貸与を受けましょう」

- 「必要なものを身近に置いているのですね」

④ 「必要なものを身近に置いているのですね」

「生活様式を尊重」するため、初回訪問時でもありすぐに生活様式の変更を迫るのではなく、運動や睡眠、衛生などの状況を把握した上で、改善の必要があれば適切に提案することも考えられる。

▶午後66

Aさん(69歳、女性)は、主治医、訪問看護師とともに、母(91歳)を自宅で看取った。死亡確認の直後、Aさんは涙ぐみながら「母のためにもっとできることがあったのではないかと申し訳なく思います」と話した。

このときに訪問看護師が行うAさんへの対応で最も適切なのはどれか。

- 遺族の会を紹介する。

- 母への思いを傾聴する。

- 遺品を整理することを勧める。

- 新たなことに取りかかるよう促す。

② 母への思いを傾聴する。

死別により無力感を覚えている遺族に対するグリーフケアとして、死別直後であり、まずは心の整理が必要であるため、その思いを傾聴することで悲しみを緩和することが適切である。

▶午後67

Aさん(82歳、女性)は、脳梗塞の既往があり、要介護2で、夫(85歳)と2人暮らし。訪問看護師の訪問時、Aさんは体温37.0℃、脈拍62/分、血圧100/50mmHg、少し汗をかいており、唇の乾燥がみられた。訪問看護師は、翌日予定されている訪問介護の担当者とAさんの援助の方向性について共有することにした。

共有する内容で適切なのはどれか。

- ポータブルトイレでの排泄に変更する。

- 水分を多めに摂取するよう促す。

- 頻繁に寝衣を交換する。

- 入浴介助を中止する。

② 水分を多めに摂取するよう促す。

体温が37.0℃とやや高く、発汗、唇の乾燥から脱水の徴候がみられるため、水分の摂取を促すことが適切である。

▶午後68

介護保険制度における地域密着型サービスはどれか。

- 重度訪問介護

- 地域活動支援事業

- 小規模多機能型居宅介護

- 特定施設入居者生活介護

③ 小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護は介護保険法に基づく地域密着型サービスの一つで、居宅または通所、短期間宿泊(ショートステイ)で受ける日常生活上の世話および機能訓練をいう。

×① 重度訪問介護

重度訪問介護は障害者総合支援法に定める障害福祉サービス(介護給付)で、重度の肢体不自由など介護の必要性が高い者に、居宅介護等の複数のサービスを包括的に行う。

×② 地域活動支援事業

地域活動(生活)支援事業は障害者総合支援法に定める事業で、市町村等が地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に行う実施する。

×④ 特定施設入居者生活介護

特定施設入居者生活介護は介護保険法に基づく居宅サービスの一つで、有料老人ホーム等に入所している要介護者等が受ける日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話をいう。

*第5編1章 2.2〕介護給付 p233~236

▶午後69

成年後見制度で正しいのはどれか。

- 任意後見人は裁判所が決定する。

- 認知症の診断と同時に成年後見制度が適用される。

- 日常生活自立支援事業の一部として位置付けられる。

- 成年後見人は財産管理などの手続きを本人の代理で行う。

④ 成年後見人は財産管理などの手続きを本人の代理で行う。

成年後見制度は、判断能力が不十分な人の判断能力の不足を補い、本人の保護と権利擁護を図るための制度で、任意後見制度と法定後見制度がある。

×① 任意後見人は裁判所が決定する。

×② 認知症の診断と同時に成年後見制度が適用される。

任意後見制度では、本人があらかじめ任意後見人を選任しておき、本人の判断能力が低下した段階で適用される。法定後見制度では、本人等の請求に基づき、本人の支援者として家庭裁判所が成年後見人等を選任して適用される。

×③ 日常生活自立支援事業の一部として位置付けられる。

日常生活自立支援事業は、判断能力が不十分な人に対して、福祉サービスの利用に関する援助などを社会福祉協議会が行うもので、成年後見制度とは別制度である。

○④ 成年後見人は財産管理などの手続きを本人の代理で行う。

法定後見制度では、成年後見人等が本人の障害の程度に応じて、財産の管理などに関する事務を代わりに行う。

*第5編2章 7.権利擁護〈アドボカシー〉 p255

▶午後70

仙骨部に皮下組織に達する褥瘡がある患者が入院となった。患者は車椅子の利用を主治医に許可されている。

この患者に対する多職種で行う褥瘡ケアにおいて、受け持ち看護師が担う役割で適切なのはどれか。

- 薬剤師に外用薬の処方を依頼する。

- 事務職員に汚染ガーゼの廃棄を依頼する。

- 介護職員にドレッシング材の選択を依頼する。

- 理学療法士と車椅子乗車時の除圧方法を検討する。

④ 理学療法士と車椅子乗車時の除圧方法を検討する。

理学療法士は、身体に障害のある者に対し、主に立つ・座る・歩くといった基本的動作能力の回復を図る理学療法を行う者で、車椅子乗車動作の検討するに当たって協働することは適切である。

×① 薬剤師に外用薬の処方を依頼する。

薬剤師は、医師、歯科医師または獣医師が交付した処方箋によって調剤するもので、処方は医師に依頼する。

×② 事務職員に汚染ガーゼの廃棄を依頼する。

×③ 介護職員にドレッシング材の選択を依頼する。

感染性廃棄物の廃棄や医療材料の選択には、事務職員や介護職員ではなく医療従事者が対応する。

*第4編1章 4.医療関係者 p193~209

▶午後71

災害時のトリアージで正しいのはどれか。

- トリアージタッグは衣服に装着する。

- 治療優先度の高さはトリアージ区分のⅠ、Ⅱ、Ⅲの順である。

- トリアージの判定は患者の到着時および到着後30分の2回行う。

- 最優先に治療を必要とする者には、黄色のトリアージタッグを装着する。

② 治療優先度の高さはトリアージ区分のⅠ、Ⅱ、Ⅲの順である。

×① トリアージタッグは衣服に装着する。

トリアージ(災害時等の治療優先度の決定)の際にはトリアージタグ(識別票)を利用し、傷病者の右手首(不可能の場合は左手→右足→左足→頸部の順で代替)に装着する。

○② 治療優先度の高さはトリアージ区分のⅠ、Ⅱ、Ⅲの順である。

×④ 最優先に治療を必要とする者には、黄色のトリアージタッグを装着する。

トリアージタグは傷病者の緊急度に応じて、優先順に赤(Ⅰ:最優先治療群・重症群)、黄(Ⅱ:非緊急治療群・中等症群)、緑(Ⅲ:軽処置群・軽症群)、そして黒(0:不処置群・死亡群)と分類する。

×③ トリアージの判定は患者の到着時および到着後30分の2回行う。

トリアージは傷病者の状況の変化に合わせて複数回実施してよい。

*第4編1章 3.6〕災害時医療 p181~182

▶午後72

国際機関と事業内容の組合せで正しいのはどれか。

- 国際労働機関〈ILO〉――難民の帰還支援

- 世界保健機関〈WHO〉――保健分野における研究の促進

- 国連人口基金〈UNFPA〉――平和維持活動

- 国連世界食糧計画〈WFP〉――二国間の国際保健医療協力

② 世界保健機関〈WHO〉――保健分野における研究の促進

世界保健機関〈WHO〉は感染症対策や衛生統計の実施、国際疾病分類(ICD)等の基準づくり、保健分野における技術協力・研究開発など広範な活動を実施している。

×① 国際労働機関〈ILO〉――難民の帰還支援

難民の帰還支援は国連難民高等弁務官事務所〈UNHCR〉の事業である。

×③ 国連人口基金〈UNFPA〉――平和維持活動

平和維持活動は国連平和維持活動〈PKO〉の事業である。

×④ 国連世界食糧計画〈WFP〉――二国間の国際保健医療協力

二国間の国際保健医療協力は政府開発援助〈ODA〉の事業である。わが国は国際協力機構〈JICA〉を通じて実施している。

*第1編2章 12.世界保健機関〈WHO〉 p36~39

▶午後73

血漿蛋白質の大部分を合成しているのはどれか。

- 肺

- 肝臓

- 腎臓

- 膵臓

- 脾臓

② 肝臓

肝臓の主な機能として、蛋白質の合成、有害物質(アンモニア等)の分解・解毒、栄養の貯蔵、胆汁の合成・分泌などがある。

▶午後74

胸膜腔に存在するのはどれか。

- 滑液

- 空気

- 血液

- 漿液

- 粘液

④ 漿液

胸膜腔は肺の外側と胸壁・横隔膜の内側を覆う胸膜に囲まれた空間で、わずかな量の漿液が入っており、肺と胸壁の摩擦を減らすはたらきを持つ。

▶午後75

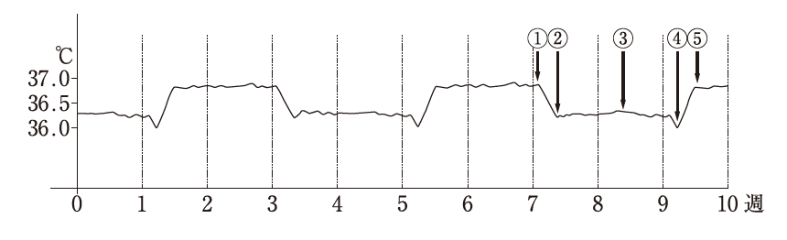

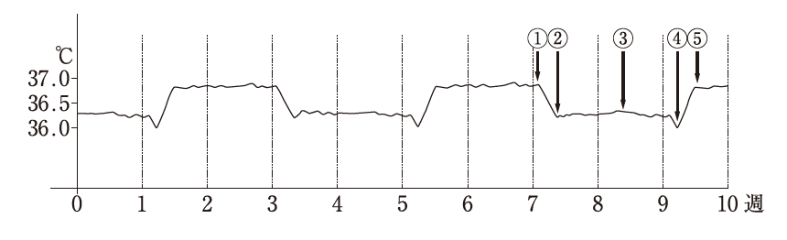

正常な性周期である健常女性の10週間の基礎体温を図に示す。

直近の排卵日はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

④ ④

およそ28日の月経周期のうち、月経初日から排卵までは低温期、排卵後から次の月経までは高温期であり、排卵日に基礎体温が最も低下する。

▶午後76

閉塞性動脈硬化症〈ASO〉について正しいのはどれか。

- 橈骨動脈に好発する。

- 粥状硬化が原因である。

- 末梢血流量が増加する。

- 歩行によって痛みが改善する。

- 中小動脈の非化膿性炎症で生じる。

② 粥状硬化が原因である。

閉塞性動脈硬化症〈ASO〉は手や足の動脈に生じる粥状動脈硬化で、初期症状としては手足の冷汗・しびれがあらわれ、その後、歩行によるふくらはぎの痛み(間歇性跛行)、安静時での疼痛、手足の腫瘍による壊死へと進行する。

▶午後77

関節リウマチで起こる主な炎症はどれか。

- 滑膜炎

- 血管炎

- 骨髄炎

- 骨軟骨炎

- 関節周囲炎

① 滑膜炎

関節リウマチは、関節滑膜を炎症の主座とする慢性の炎症性疾患である。症状の悪化に伴い、日常生活動作〈ADL〉の障害や生活の質〈QOL〉の低下を引き起こす。

*第3編4章 4.リウマチ・アレルギー疾患対策 p161~162

▶午後78

母子保健法に基づく届出はどれか。

- 婚姻届

- 死産届

- 死亡届

- 出生届

- 妊娠届

⑤ 妊娠届

母子保健法に基づき、妊娠した者は速やかに市町村長に妊娠の届出をすることとなっており、市町村は届け出をした者に対して母子健康手帳を交付する。

*第3編2章 1.母子保健 p96~105

▶午後79

Aさん(44歳、男性、会社員)は、20年以上の喫煙歴があり、BMI26である。会社の健康診断で脂質異常症と高血圧症を指摘された。

Aさんが発症する危険性が高い疾患はどれか。

- 1型糖尿病

- 潰瘍性大腸炎

- 肺血栓塞栓症

- 労作性狭心症

- 閉塞性血栓血管炎〈TAO〉

④ 労作性狭心症

喫煙や高血圧、脂質異常症などの生活習慣の悪化による心臓の血管の動脈硬化の進行により、狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患のリスクが高まる。

×① 1型糖尿病

糖尿病は、生活習慣と無関係に発症する1型糖尿病と、生活習慣が関連する2型糖尿病がある。本問の場合は2型糖尿病のリスクが高い。

×② 潰瘍性大腸炎

潰瘍性大腸炎は粘膜にびらんや潰瘍を形成する原因不明の大腸(特に直腸)の炎症性疾患である。

×③ 肺血栓塞栓症

肺血栓塞栓症は、主に下肢の静脈にできた血栓が肺に到達して肺動脈が詰まる疾患をいい、手術や臥床、災害後の車中泊などによる長時間の同一姿勢の保持が原因となる。

×⑤ 閉塞性血栓血管炎〈TAO〉

閉塞性血栓血管炎は、四肢の動脈に閉塞性の炎症・血栓が生じる疾患をいい、原因は不明であるが発症には喫煙が強く関与しているとされる。

*第3編1章 1.生活習慣病 p81~86

▶午後80

Aさん(48歳、男性、会社員)は、大量の飲酒の後、急激な上腹部痛と背部痛を訴え、救急外来を受診し、急性膵炎と診断された。

Aさんの救急外来受診時の血液検査結果で予測されるのはどれか。

- 血小板数の増加

- 血清LDH値の低下

- 血清γ-GTP値の低下

- 血清アミラーゼ値の上昇

- 血清カルシウム値の上昇

④ 血清アミラーゼ値の上昇

膵機能の働きを調べる血液検査では、膵臓から分泌されるアミラーゼ(デンプン分解酵素)が主な項目として挙げられる。急性膵炎の多くは大量の飲酒を原因とし、血清アミラーゼは高値を示す。

▶午後81

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に規定された入院形態で、精神保健指定医2名以上により、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると診察の結果が一致した場合に適用されるのはどれか。

- 応急入院

- 措置入院

- 任意入院

- 医療保護入院

- 緊急措置入院

② 措置入院

×③ 任意入院

任意入院は精神障害者自身の同意に基づく入院制度である。

×① 応急入院

×④ 医療保護入院

医療保護入院は、任意入院が行われる状態にないと判定された者について、その家族等の同意がある場合に、精神保健指定医1名の診察を要件に入院させる制度である。急速を要し、家族等の同意を得ることができない場合には72時間以内の応急入院を行うことができる。

○② 措置入院

×⑤ 緊急措置入院

措置入院は問題文のとおりである。措置入院の対象ではあるが急速な入院の必要性があることを条件に、精神保健指定医の診察は1名で足りるが、入院期間は72時間以内に制限される緊急措置入院を行うことができる。

*第3編2章 4.精神保健 p113~119

▶午後82

副交感神経を含む脳神経はどれか。2つ選べ。

- 動眼神経

- 三叉神経

- 内耳神経

- 迷走神経

- 舌下神経

① 動眼神経

④ 迷走神経

脳神経のうち副交感神経を含むものは、動眼神経、顔面神経、舌咽神経、迷走神経である。

▶午後83

血圧を上昇させるのはどれか。2つ選べ。

- セロトニン

- ヒスタミン

- バソプレシン

- ブラジキニン

- 心房性ナトリウムペプチド

① セロトニン

③ バソプレシン

②ヒスタミンや④ブラジキニン、⑤心房性ナトリウムペプチド〈ANP〉には血管を拡張させる作用があり、血圧を低下させる。

▶午後84

蠕動運動がみられるのはどれか。2つ選べ。

- 腎動脈

- 腎盂

- 尿管

- 膀胱

- 尿道

② 腎盂

③ 尿管

蠕動運動は筋肉が収縮と弛緩を繰り返す波を打つような動きで、腎臓で作られた尿は、腎盂からつながる尿管の蠕動運動により膀胱に送られる。

▶午後85

炎症の4徴候に含まれるのはどれか。2つ選べ。

- 壊疽

- 腫脹

- 膿瘍

- 発赤

- 浮腫

② 腫脹

④ 発赤

炎症の4徴候は、「発赤」「熱感」「腫脹」「疼痛」をいう。

▶午後86

肝硬変におけるChild-Pugh〈チャイルド-ピュー〉分類の判定項目はどれか。2つ選べ。

- プロトロンビン時間

- 血清アルブミン値

- 血中アンモニア値

- 血小板数

- 尿酸値

① プロトロンビン時間

② 血清アルブミン値

チャイルド・ピュー分類は肝硬変の重症度を判定するもので、「肝性脳症」「腹水」「血清ビリルビン値」「血清アルブミン値」「プロトロンビン時間」の5項目が用いられる。

▶午後87

老人福祉法に基づき老人福祉計画の策定をするのはどれか。2つ選べ。

- 国

- 市町村

- 都道府県

- 福祉事務所

- 後期高齢者医療広域連合

② 市町村

③ 都道府県

老人福祉法に基づき、全市町村・都道府県は老人保健福祉計画の策定が義務づけられている。

*第5編2章 6.高齢者福祉等 p252~254

▶午後88

Aさん(53歳、男性、会社員)は、数日前から耳鳴、めまい、耳閉感が出現し、突発性難聴と診断され入院となった。副腎皮質ステロイド薬の投与で症状が改善したため退院することになった。入院前の生活習慣は、外食2回/週、飲酒(ビール700mL)/日、睡眠6時間/日、入浴1回/日、喫煙20本/日、散歩2回/週。

退院後の生活で、Aさんが控えるべき事項はどれか。2つ選べ。

- 飲酒

- 外食

- 喫煙

- 散歩

- 入浴

① 飲酒

③ 喫煙

副腎皮質ステロイドの副作用である骨密度の低下(骨粗鬆症)の危険因子である喫煙や飲酒について控えることが望ましい。なお、節度ある適度な飲酒量である1日平均純アルコール約20g(ビール中瓶1本500ml)を超えており、副作用等とは関係なく減酒・禁煙が推奨される。

▶午後89

神経性無食欲症で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 過食と嘔吐を繰り返す。

- 腸管で吸収不全がある。

- 男性では性欲が亢進する。

- ボディイメージの歪みがある。

- 第二次性徴の発現前に発症すると初経は遅れる。

④ ボディイメージの歪みがある。

⑤ 第二次性徴の発現前に発症すると初経は遅れる。

④ 神経性無食欲症は摂食障害の一つで、現実と理想の体型(ボディイメージ)のギャップに歪みがある青年期の女性に多くみられ、極端な食事制限と過度なやせを示す。

⑤ 栄養不足に起因する症状として無月経があり、第二次性徴の発現前の発症では初経の遅れが生じる。

×① 過食と嘔吐を繰り返す。

神経性過食症の特徴であり、食べる量を制御できずに過食し、その代償行動として自己誘発性の嘔吐を行う。

×② 腸管で吸収不全がある。

神経性無食欲症は食行動異常であり、消化機能不全を合併する可能性もあるが、その特徴ではない。

×③ 男性では性欲が亢進する。

男性の神経性無食欲症においては、性欲の減退を起こす。

▶午後90

6%の次亜塩素酸ナトリウム液を用いて0.1%次亜塩素酸ナトリウム液を1,000mL作るために必要な6%次亜塩素酸ナトリウム液の量を求めよ。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。

解答:①②mL

① 1

② 7

必要な原液量(mL)は、希釈液濃度(%)÷原液濃度(%)×作成する希釈液量(mL)で求められる。希釈液は0.1%次亜塩素酸ナトリウム液、原液は6%次亜塩素酸ナトリウム液なので、0.1÷6×1000=16.66……で、小数点第1位を四捨五入し17となる。

第110回看護師国家試験・状況設定問題

▶次の文を読み91〜93の問いに答えよ。

Aさん(43歳、女性)は夫と2人暮らし。身長150cm、体重98kg。既往歴はない。先日、庭で転倒し右腓骨を骨折し、膝関節から足関節までのギプス固定をしている。来週、プレート固定術を受けることになっており、本日は夫と一緒に術前オリエンテーションに来院した。来院時のAさんのバイタルサインは、体温36.8℃、呼吸数16/分、脈拍80/分、血圧138/80mmHgであった。夫によると「妻は、寝ているときはいつも大きないびきと、時々無呼吸があるので、慌てて起こしている」と言う。

▶午前91

手術までの自宅でのAさんの過ごし方で、優先して指導すべき内容はどれか。

- 食事制限

- 足趾の運動

- ベッド上安静

- 体位変換の方法

② 足趾の運動

ギプスによる下肢の固定では患部に血液循環不全や浮腫、神経麻痺が生じるおそれがあり、その予防のため、膝関節や足関節を動かさずにできる足趾(足指)の運動を行う。

▶午前92

Aさんは入院し、手術を受けた。手術室から病室への帰室後1時間、Aさんのバイタルサインは、体温35.9℃、呼吸数16/分、いびき様呼吸、脈拍60/分、血圧145/87mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉96%(鼻腔カニューレ3L/分酸素投与下)。大きな声で呼ぶと開眼し、簡単な指示に従うことができる。尿量は70mL/時、血糖値128mg/dLであった。

看護師が優先して対処すべきAさんの症状・徴候はどれか。

- 体温35.9℃

- いびき様呼吸

- 血圧145/87mmHg

- 尿量70mL/時

- 血糖値128mg/dL

② いびき様呼吸

いびき様呼吸から、舌が喉の奥に落ち込む舌根沈下がみられ、窒息のおそれがあるため優先して気道確保などの対処を行う。

▶午前93

手術後2日。Aさんはバイタルサインも安定しているため、離床の準備を始めることになった。

初回離床時に最も注意すべき訴えはどれか。

- 「息苦しい」

- 「腰が重い」

- 「痰が出る」

- 「傷口が引きつる」

① 「息苦しい」

元々大きないびきや無呼吸などの睡眠時無呼吸症候群が見られ、離床に伴う深部静脈血栓症(肺塞栓症)などのおそれがあるため、主観的な呼吸困難症状である息苦しさの訴えに最も注意する。

▶次の文を読み94〜96の問いに答えよ。

Aさん(26歳、男性)は1か月前から動悸と20m程度の歩行でも息切れが出現するようになった。ぶつけた記憶もないのに下肢に出血斑ができるようになり、医療機関を受診した。Aさんは急性白血病を疑われ、緊急入院し、後腸骨稜から骨髄穿刺を受けた。

身体所見:意識清明、体温37.2℃、呼吸数17/分、脈拍124/分、血圧96/52mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉97%(room air)、両下肢に散在する出血斑あり。

検査所見:Hb5.1g/dL、白血球44,960/μL、血小板1.5万/μL、総ビリルビン1.1mg/dL、尿素窒素19.4mg/dL、クレアチニン0.76mg/dL、CRP2.2mg/dL。

胸部エックス線:縦郭・心陰影・肺野に異常なし。

▶午前94

Aさんの骨髄穿刺の30分後に観察すべき項目で優先度が高いのはどれか。

- 経皮的動脈血酸素飽和度

- 穿刺部の止血状態

- 下肢の運動障害

- 眼瞼結膜

② 穿刺部の止血状態

急性白血病に伴い、血小板数(通常15~35万/μL)が減少し、止血困難な出血傾向が考えられる。主に後腸骨稜からの骨髄穿刺では穿刺部位を圧迫止血するが、特にその止血状態を注意深く観察する必要がある。

▶午前95

Aさんは急性骨髄性白血病と診断された。化学療法によって寛解し、造血幹細胞移植を行う方針となった。

Aさんの造血幹細胞移植で正しいのはどれか。

- Aさんと骨髄提供者の性別が一致している必要がある。

- 移植後2週間で退院できる。

- 移植前処置が必要である。

- 手術室で行う。

③ 移植前処置が必要である。

造血幹細胞移植は、白血病や再生不良性貧血など難治性疾患に対する根治療法の一つであり、移植前処置として抗がん剤治療や全身放射線照射などにより、がん細胞の死滅と免疫の生着を促進する。

×① Aさんと骨髄提供者の性別が一致している必要がある。

白血球の型であるHLAが一致する必要があるが、性別は関係ない。

×② 移植後2週間で退院できる。

通常、移植後2~4か月で退院となり、経過によってはより長期間の入院が必要となる。

×④ 手術室で行う。

無菌室(バイオクリーンルーム)で行う。

▶午前96

造血幹細胞移植後、生着が確認された。皮膚にStageⅠの移植片対宿主病を発症したが、免疫抑制薬の内服を継続しつつ退院することになった。

Aさんの退院に向けた看護師の指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 「皮膚の状態がよくなれば免疫抑制薬は中止してください」

- 「加熱していない魚介類を食べるのは避けましょう」

- 「インフルエンザワクチンの接種は避けてください」

- 「直射日光に当たらないようにしましょう」

- 「入浴は最小限にしてください」

② 「加熱していない魚介類を食べるのは避けましょう」

④ 「直射日光に当たらないようにしましょう」

② 造血幹細胞移植に伴う免疫性の合併症として移植片対宿主病〈GVHD〉があり、皮膚障害による炎症等を起こしやすいため、直射日光を避ける必要がある。

④ 薬物療法として内服する免疫抑制薬により感染症にかかりやすくなるため、食中毒を引き起こす魚介類等の食品に注意する。

×① 「皮膚の状態がよくなれば免疫抑制薬は中止してください」

移植片対宿主病は皮膚のほか、肝臓や消化管などの臓器でも起こるため、皮膚の状態のみで中止の判断をしない。

×③ 「インフルエンザワクチンの接種は避けてください」

免疫抑制薬内服中に、生ワクチン(結核、麻疹、風疹、水痘、ロタウイルスなど)を接種することは禁忌である。ただし、インフルエンザワクチンなど感染力を失わせた不活化ワクチンは接種可能である。

×⑤ 「入浴は最小限にしてください」

感染予防のため、適度な入浴により身体の清潔を保つ。

▶次の文を読み97〜99の問いに答えよ。

Aさん(92歳、女性)は、脳梗塞の後遺症のため要介護4で、2年前から特別養護老人ホームに入所している。入所時は、日常生活は全介助で、話しかけるとうなずいたり首を振るなど自分の意思を伝えることができた。Aさんは歌が好きで、歌に関するレクリエーションには車椅子で参加し、笑顔がみられていた。家族は週1回、面会に来ていた。入所時に、Aさんは「延命処置を望まない」、家族は「できるだけ長生きしてほしい」と言っていた。最近、ほとんど食事を摂らなくなり、閉眼していることが多く、看護師や施設職員の声かけに対する反応が徐々に鈍くなってきた。家族が面会時に声をかけると、目を開け、うなずくなどの意思表示がある。Aさんの状態から、医師と相談し看護師は看取りの準備が必要であると判断した。

▶午前97

Aさんの死の迎え方を決めるために優先されるのはどれか。

- 主治医の治療方針

- 施設の職員のケア方針

- 入所時のAさんの意思

- 現在のAさんと家族の意思

④ 現在のAさんと家族の意思

延命治療を望まない本人の意思、長生きしてほしい家族の意思が2年前の入所時に示されている。時間の経過や心身の状態の変化に応じてその意思は変化しうるため、適切な情報の提供と説明の上で、現在の本人・家族の意思を確認する必要がある。

▶午前98

Aさんは、食事を全く食べず、水分も取らなくなり、皮膚も乾燥してきた。家族は毎日面会にきて声をかけているが、反応がなくなってきた。

Aさんが死に向かう中で、穏やかに過ごすための援助で適切なのはどれか。

- 好きな音楽をかける。

- 輸液療法を検討する。

- 家族の面会を制限する。

- 皮膚の清潔ケアを頻回に行う。

① 好きな音楽をかける。

終末期患者の意思や自己決定を尊重し、歌に関するレクリエーションに参加するなど好きだった音楽をかけることがこの段階のケアとして適切である。

▶午前99

3日後、Aさんは声かけに全く反応しなくなったため、看護師は死期が迫っていると判断した。

看護師が観察するAさんの状態はどれか。

- 尿量の増加

- 流涎の増加

- 下痢便の出現

- 下顎呼吸の出現

④ 下顎呼吸の出現

臨死期に起こる身体的徴候として、チェーンストークス呼吸や下顎呼吸、死前喘鳴などの不規則な呼吸が出現する。

▶次の文を読み100〜102の問いに答えよ。

Aさん(77歳、男性)は、妻(79歳)と2人暮らし。5年前にAlzheimer〈アルツハイマー〉型認知症と診断された。現在のMMSE〈Mini-mental State Examination〉は18点。家では、食事は準備すれば自分で摂取できる。排泄は尿意や便意ともにあり、トイレで排泄できる。入浴は妻の介助でシャワー浴を行っているが、機嫌が悪いと「うるさい」と怒鳴り、介助を拒否する。Aさんはにぎやかな場所が苦手であり、また、時々1人で外に出て行ってしまい家に帰れなくなることがある。最近、Aさんが妻の介助を激しく拒否し大声で怒鳴ることが多くなってきたため、妻は介護支援専門員に相談した。相談の結果、妻の介護負担を軽減する目的で、Aさんは通所介護を利用することになった。

▶午前100

通所の初日、Aさんは、初めての場所に戸惑った様子で、施設内を歩き回っている様子がみられた。妻は「夫がデイサービスに慣れるか心配です」と言って、Aさんの様子をみている。

妻への看護師の声かけで最も適切なのはどれか。

- 「Aさんが好きなことをして過ごせるようにします」

- 「入口のドアに鍵をかけてあるので大丈夫です」

- 「毎回、Aさんに付き添ってください」

- 「Aさんには1人で居てもらいます」

① 「Aさんが好きなことをして過ごせるようにします」

介護保険法の居宅サービスである通所介護は、老人デイサービスセンター等に通って、日常生活上の世話および機能訓練を行うものである。Aさんが「デイサービスに慣れるか」心配している妻に対して、不安を軽減させる声かけが適切である。

×② 「入口のドアに鍵をかけてあるので大丈夫です」

入口のドアに鍵をかけることは身体拘束に当たりかねない。

×③ 「毎回、Aさんに付き添ってください」

妻の介護負担を軽減する目的で通所介護を利用しており、毎回の付き添いは妻の負担を増加させる。

×④ 「Aさんには1人で居てもらいます」

デイサービスでは利用者と一緒に行うレクリエーションなど、利用者同士の交流をその一環としている。

▶午前101

通所介護でレクリエーションが始まり、Aさんは周囲を見ていたが、しばらくするとそわそわしながら席を離れていなくなった。その後、看護師は、介護職員からAさんがゴミ箱に排尿していたという報告を受けた。

このときのAさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。

- 目立たない場所にゴミ箱を置く。

- 1時間ごとに尿意を確認する。

- パンツ型おむつを勧める。

- トイレの際は同行する。

④ トイレの際は同行する。

認知症患者の中核症状である見当識障害(自分がどこにいるかわからなくなる等の症状)により、トイレ以外の場所で排泄を行っている。「排泄は尿意や便意ともにあり、トイレで排泄できる」ことから、本人の自尊心に配慮しつつ、トイレの場所まで同行することが適切である。

▶午前102

入浴の時間になり、Aさんは浴槽を見て「あれは、何?」と興味を示したが、介護職員が入浴を勧めると「今日はやめておく」と言う。看護師が再度入浴を勧めると、Aさんは「今日は忙しくて時間がない」と答えている。

Aさんへの看護師の対応で最も適切なのはどれか。

- 全身清拭を行う。

- 浴槽の説明を行う。

- 自宅で入浴してもらう。

- 時間をおいてから再度入浴を勧める。

④ 時間をおいてから再度入浴を勧める。

自宅でも「入浴は妻の介助でシャワー浴を行っているが、機嫌が悪いと「うるさい」と怒鳴り、介助を拒否する」ことがあり、認知症患者で多くみられる気分障害症状がみられる。いったん時間をおいてから再度入浴を勧めることは適切である。

▶次の文を読み103〜105の問いに答えよ。

A君(7歳、男児)は、サッカークラブに所属している。本日、練習中に転倒して右腕を地面についた後、肘周囲に腫れと強い痛みが生じたため、父親と救急外来を受診した。エックス線撮影の結果、右側の上腕骨顆上骨折と診断され、非観血的整復とギプス固定が行われることになった。A君は不安な表情で父親と処置室の前で待っている。

▶午前103

ギプス固定にあたり、A君への看護師の説明で適切なのはどれか。

- 痛くないことを説明する。

- すぐ終わることを説明する。

- ギプスが乾くときに冷たくなると説明する。

- ギプスに使うものを見せながら説明する。

④ ギプスに使うものを見せながら説明する。

ギプス固定に当たり、①痛みを伴うことがある、②固定処置に時間がかかる、③乾く際に冷たくなるとは言えないなど、正しい知識に基づいた説明を行う。

▶午前104

A君は、整復術後の経過観察のため1泊入院することになった。

整復術後の合併症の観察方法で適切なのはどれか。

- 患側の肩の皮膚色を観察する。

- 患肢の観察は8時間ごとに行う。

- 感覚鈍麻の有無は患肢の手指を触れて観察する。

- 冷感はギプスの中に看護師が手を入れて観察する。

③ 感覚鈍麻の有無は患肢の手指を触れて観察する。

上腕骨顆上骨折は小児に多くみられる肘の骨折である。皮膚の上から整復してギプスで固定する非観血的整復術後には、患部に血液循環不全や神経麻痺が生じるおそれがあり、末梢側の手指を触れることでその有無を観察する。

▶午前105

退院時、A君は「明日から学校に行けるかな」と看護師に質問した。看護師は、学校には行けることを伝えた後、学校生活における注意点を説明することにした。

A君への説明で適切なのはどれか。

- 「右手の指は使わないでね」

- 「ギプスは濡れても大丈夫だよ」

- 「ギプスをぶつけないようにしてね」

- 「体育の授業は休まなくてもいいよ」

③ 「ギプスをぶつけないようにしてね」

ギプスの破損を避けるため、ぶつけないように注意する。

×① 「右手の指は使わないでね」

血液循環を促すため、ギプス固定側の指を無理のない範囲で動かすことが望ましい。

×② 「ギプスは濡れても大丈夫だよ」

ギプスが濡れることで、蒸れや皮膚障害が起きるおそれがあるため、濡らさないように注意する。

×④ 「体育の授業は休まなくてもいいよ」

ギプス着用中の運動はバランスを崩して転倒しやすく、また患部を安静に保つ必要があるため、授業内容に応じて休むことが適している。

▶次の文を読み106〜108の問いに答えよ。

Aさん(30歳、初妊婦)は、夫(32歳、会社員)と2人暮らし。身長は160cm、非妊時体重60kgである。妊娠8週の妊婦健康診査を受診し順調な経過と診断された。嘔吐はないが、時々嘔気があると訴え、対処法について質問があった。

▶午前106

Aさんへの説明で適切なのはどれか。

- 「空腹を避けましょう」

- 「塩味を濃くしましょう」

- 「規則正しく3食摂りましょう」

- 「市販の調理済みの食品は控えましょう」

① 「空腹を避けましょう」

妊娠初期から中期にかけてつわりが生じやすく、空腹時に嘔気を催しやすいため、空腹を避けることが適切である。

×② 「塩味を濃くしましょう」

妊婦は葉酸をはじめ栄養素を多めに取る必要があるが、日本人の食事摂取基準(2020年版)では、塩分の摂取量は非妊婦と同じく6.5g未満と制限する必要がある。

×③ 「規則正しく3食摂りましょう」

×④ 「市販の調理済みの食品は控えましょう」

3食や自炊にこだわらず、空腹を避けて食べたいタイミングで食べるようにする。

▶午前107改題

妊娠12週の妊婦健康診査の際、「つわりが少し楽になってきて、ついつい食べてしまいます。あまり太らない方がよいですよね」と話す。

Aさんの妊娠期間中の理想体重増加量の範囲について、下限と上限の組合せで正しいのはどれか。

- 7kg――10kg

- 10kg――13kg

- 10kg――15kg

- 12kg――15kg

② 10kg――13kg

妊娠期における望ましい体重増加量は、非妊娠時の体格区分別に定められている。その区分としてBMI(体重(kg)÷(身長(m))2)が用いられ、肥満(1度)(25≦BMI<30)では7~10kg、ふつう(18.5<BMI≦25)では10~13kg、やせ(BMI<18.5)では12~15kgとされる。Aさんの身長は160cm、非妊娠時体重は60kgであるため、BMIは60÷(1.6×1.6)≒23.4でふつうとなり、10~13kgが正しい。

▶午前108

Aさんは、妊娠34週4日の妊婦健康診査を受けた。Aさんの母は祖母の介護をしており、産後の支援を期待できない。妊婦健康診査後、「産後は夫と2人で子育てをしていきます。子育てのために何か利用できる制度はありますか」と相談があった。

産後、Aさんの夫が適用となる制度はどれか。

- 育児休業

- 育児時間

- 休日労働の制限

- 勤務時間の変更

① 育児休業

育児・介護休業法に基づき、男女ともに原則として子どもが1歳になるまで育児休業を取得することができる。

×② 育児時間

労働基準法に基づき、生後満1年に満たない生児を育てる女性の請求による育児時間を規定している。夫は利用できない。

×③ 休日労働の制限

労働基準法に基づき、妊産婦の請求による休日労働の制限を規定している。夫は利用できない。

×④ 勤務時間の変更

男女雇用機会均等法に基づき、健康診査等により妊娠中・出産後の女性労働者が医師等から指導を受けた場合、事業主は勤務時間の変更などの必要な措置を講じなければならない。夫は利用できない。

▶次の文を読み109〜111の問いに答えよ。

Aさん(29歳、初産婦)は、妊娠37週0日で2,780gの男児を正常分娩で出産した。出生後5分の児の状態は、心拍数150/分、四肢を屈曲させて啼泣している。顔面を清拭されると激しく啼泣し、全身はピンク色である。

▶午前109

このときの児のApgar〈アプガー〉スコアは何点か。

- 10点

- 8点

- 6点

- 4点

① 10点

アプガースコア(指数)は出生直後の新生児の健康状態を判定するもので、5つの基準について0~2点の3段階で評価し、合計点が7点以上で正常、4~6点で軽症仮死、0~3点で重症仮死とされる。

| |

0点

|

1点 |

2点 |

| 皮膚の色 |

全身蒼白 |

体は淡紅色・四肢にチアノーゼ(青色) |

全身淡紅色 |

| 心拍数 |

脈が触れない |

100回/分未満 |

100回/分以上 |

| 刺激に対する反射 |

反応なし |

顔をしかめる |

くしゃみや咳、泣く |

| 筋肉の緊張 |

動かず弛緩している |

四肢をやや動かす |

活発に動く、四肢屈曲 |

| 呼吸 |

なし |

不定期で弱い |

一定で強い、啼泣 |

設問の場合、いずれも2点であるため、合計10点満点である。

▶午前110

出生後1時間。児の状態は、直腸温37.0℃、呼吸数40/分、心拍数120/分、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉96%(room air)、四肢冷感やチアノーゼを認めない。哺乳は開始していない。Aさんの経過は順調である。

このときの児への看護で適切なのはどれか。

- ビタミンK2シロップを経口投与する。

- 風通しの良いところに児を寝かせる。

- 先天性代謝異常検査を行う。

- 早期母子接触を行う。

④ 早期母子接触を行う。

前問からアプガースコアは10点満点で、バイタルサイン等にも問題はない。出生後1時間の児への看護としては、早期母子接触により母子相互作用を促進することが適切である。

▶午前111

産褥4日。Aさんは、血圧112/80mmHg、脈拍76/分、Hb11.2g/dL、Ht37.0%。子宮底を臍下4横指に硬く触れる。悪露は赤褐色で少量。凝血の混入や悪臭はない。乳房は緊満しており移行乳が分泌している。Aさんは「夜中も3時間ごとくらいに授乳をするためほとんど眠れていません」と話している。表情は穏やかである。

Aさんのアセスメントとして適切なのはどれか。

- 貧血である。

- 産後うつ病である。

- 子宮復古は順調である。

- 乳汁分泌が遅れている。

③ 子宮復古は順調である。

子宮復古とは妊娠により拡大した子宮が分娩後の産褥期に妊娠前の状態に戻る現象をいう。正常よりも子宮底が高い場合などで子宮復古不全のおそれがあるが、産褥4日目で子宮底が臍下4横指のところで硬く、また、悪露に凝血の混入もないため、子宮復古は順調である。

×① 貧血である。

貧血は血液中のヘモグロビン濃度(血色素量)が減少している状態と定義され、妊婦貧血ではヘモグロビン濃度(Hb)11g/dL未満、またはヘマトクリット(Ht)値33%未満が診断基準である。当問ではそれぞれ11.2g/dL、37.0%であり、貧血には当たらない。

×② 産後うつ病である。

産後うつは、産後1か月内で発症し、意欲低下等の症状がおよそ2週間以上続くものである。産褥4日であり、発症のおそれはない。なお、出産後3日~1週間前後に発症する症状にマタニティブルーズがあるが、現状は情緒不安定等の精神症状はみられないため、こちらも当たらない。

×④ 乳汁分泌が遅れている。

産褥4日目で乳房緊満(張り)が生じ、初乳から移行乳に変化して分泌があることから、正常な変化である。

▶次の文を読み112〜114の問いに答えよ。

Aさん(19歳、男性)は、幼い頃から忘れ物や遅刻が多く、落ち着いて授業を受けることが難しかった。学校からは精神科の受診を勧められていたが、受診することなく高校まで卒業した。卒業後は事務職として働きはじめたが、仕事上のトラブルで上司や同僚から叱責を受けたことをきっかけに、仕事を無断で休むことが多くなった。産業医から精神科外来を紹介され、両親とともに受診した。本人の診察と両親からの生育歴の聴取が行われ、注意欠如・多動性障害〈ADHD〉と診断された。

▶午前112

職場でAさんにみられる可能性が高い行動はどれか。

- 仕事中に突然意識を失って倒れる。

- 退勤時に戸締りの確認を繰り返す。

- 集中して仕事をすることができない。

- 状況にふさわしくない単語の発声を繰り返す。

③ 集中して仕事をすることができない。

注意欠如・多動性障害〈ADHD〉は通常低年齢で発症する発達障害であり、多動性・衝動性(落ち着きがない、待てない)、不注意(注意が持続しにくい、作業ミスが多い)といった特性がある。

▶午前113

診察後、Aさんの両親は「親としてどうしたら良かったのでしょうか、私たちの育て方に問題があったのでしょうか」と外来看護師に話した。

このときのAさんの両親への対応として適切なのはどれか。

- 「Aさんは育てにくいお子さんでしたね」

- 「職場の環境が悪かったことが原因です」

- 「ご両親の育て方が原因ではないと思いますよ」

- 「もっと早くAさんの問題に気が付けばよかったですね」

③ 「ご両親の育て方が原因ではないと思いますよ」

発達障害は基本的に脳機能の障害であり、本人の怠慢や家族の育て方、環境などが原因ではない。両親が抱く自責の念に対して、正しい知識を伝え、病気に対する誤解を解消することが適切である。

▶午前114

Aさんは予約した受診日を忘れてしまい、受診できないことが度々あった。Aさんは、これまで忘れないための工夫を何もしてこなかったと外来看護師に話した。

Aさんへの対応で最も適切なのはどれか。

- 「ご家族に予定を管理してもらいましょう」

- 「忘れてしまった理由を考えてみましょう」

- 「予定を忘れたことで生じる不利益を整理してみましょう」

- 「今予約した次回の受診日をこの場で予定表に書き込みましょう」

④ 「今予約した次回の受診日をこの場で予定表に書き込みましょう」

注意欠如・多動性障害〈ADHD〉の特性である多動性・衝動性、不注意から、予定を忘れやすいと考えられる。これまで忘れないための工夫をしてこなかったということもあり、予定表等を活用した忘れない工夫、思い出す工夫を徐々に身に付けることが適切である。

▶次の文を読み115〜117の問いに答えよ。

Aさん(78歳、男性)は、妻(70歳)と2人暮らしである。脳血管障害後遺症による右片麻痺があり、車椅子への移乗は部分介助、要介護2である。排泄はポータブルトイレを利用している。Aさんと妻はなるべく家で過ごしたいと考え、自宅での介護はすべて妻が行っている。長女(会社員)が県内に在住しているがAさんの介護はしていない。訪問看護を週1回利用するのみで、他のサービスは利用していない。最近、妻の腰痛が悪化し、妻から訪問看護師に「主治医から介護の負担を軽減するように言われました。でも夫は家から出たくないし、私も夫をどこかに預けるのは不安です。どうしたらよいでしょうか」と相談があった。

▶午前115

このときの訪問看護師が提案するAさんへのサービスで最も適切なのはどれか。

- 通所介護

- 訪問介護

- 短期入所生活介護

- 訪問リハビリテーション

② 訪問介護

介護保険法の居宅サービスの一つである訪問介護は、居宅で介護福祉士等から受ける日常生活上の世話をいう。Aさんは家から出たくなく、妻もAさんを施設等に預けることに不安を覚えており、居宅での介護負担の軽減を目的とした訪問介護の利用が適切である。

▶午前116

サービス導入後1か月。今朝、妻から訪問看護師に「夫の身体が震えています。よだれを垂らして、目が合わないです」と連絡があった。訪問看護師が訪問すると、Aさんの震えは止まっており、Aさん自身は「何が起きていたのか覚えていない」と言う。訪問時の体温36.0℃、呼吸数18/分、脈拍82/分、血圧130/62mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉95%(room air)であった。妻によると、2日間排便がなく、尿量1,500mL/日、尿の性状は黄色透明とのことだった。

妻からの連絡時にAさんに起きていたと考えられる状態はどれか。

- 感染

- 脱水

- 便秘

- けいれん

④ けいれん

意識障害を伴うけいれん発作が考えられる。

×① 感染

体温(36.0~37.0℃)、呼吸数(12~20回/分)、脈拍(60~100/分)、血圧(収縮期血圧140mmHg以上かつ/または拡張期血圧90mmHg以上で高血圧症)等は正常範囲であり、感染徴候または感染に起因するショックは認められない。

×② 脱水

成人の1日平均尿量は1,000mL~1,500mLで正常範囲である。また、尿が濃い場合は脱水症のおそれがあるが、黄色透明であるため脱水は認められない。

×③ 便秘

2日間排便がないことから便秘の疑いはあるが、意識障害などの症状は起こらない。

▶午前117

Aさんは入院したが、状態が安定し入院後3日で退院することが決まった。長女が「父が退院したら、母の腰痛が心配なので、私が父のポータブルトイレへの移動を手伝いたいと思います。介助の方法を教えてください」と訪問看護師に相談があった。

訪問看護師が長女に指導するベッドからポータブルトイレへの移乗の介助方法で正しいのはどれか。

- ポータブルトイレをAさんの麻痺側に設置する。

- ベッドから立ち上がる際はAさんに前傾姿勢になってもらう。

- Aさんの健側に立って介助する。

- Aさんの向きを変えるときはズボンのウエスト部分を持つ。

② ベッドから立ち上がる際はAさんに前傾姿勢になってもらう。

ベッドから立ち上がる際に前傾姿勢になってもらうことで、立ち上がり動作がスムーズになるため、介助者も被介助者も負担が軽減する。

×① ポータブルトイレをAさんの麻痺側に設置する。

ポータブルトイレは健側に設置する。

×③ Aさんの健側に立って介助する。

倒れやすい患側に立って介助する。

×④ Aさんの向きを変えるときはズボンのウエスト部分を持つ。

ズボンが食い込むおそれがあるため、向きを変える際はズボンのウエスト部分を持たない。

▶次の文を読み118〜120の問いに答えよ。

A市に住むBさん(40歳、経産婦)は、妊娠20週0日である。夫(42歳、会社員)、長女のCちゃん(5歳)の3人暮らし。朝食を終えた午前8時、大規模災害が発生し、夫は倒壊した家屋に両下肢が挟まれ身動きがとれなくなった。一緒にいたBさんとCちゃんは無事だったが、慌てるBさんのそばでCちゃんは泣きながら座りこんでいた。午前10時、夫は救助隊に救出されたが、下肢の感覚はなくなっていた。病院に搬送された夫は、その日のうちに入院となった。

▶午前118

搬送直後の夫の血液検査データで、高値が予想されるのはどれか。2つ選べ。

- カリウム

- カルシウム

- ヘモグロビン〈Hb〉

- 総コレステロール

- クレアチンキナーゼ〈CK〉

① カリウム

⑤ クレアチンキナーゼ〈CK〉

災害時等に長時間重量物に挟まれると、壊死した筋肉から毒性を持つカリウムや、筋収縮に関わるクレアチンキナーゼが血中に混じり、高値を示す。なお、救出後に圧迫から解放されて血流が再開することで、高カリウム血症による急性心不全などをもたらす(クラッシュ症候群)。

▶午前119

被災当日にBさんはCちゃんとともに避難所に入所した。被災後1日、Bさんは巡回してきた看護師に「今妊娠20週目ですが、おなかが張ることがあります」と話した。

看護師が確認する項目で優先度が高いのはどれか。

- 下肢の浮腫の程度

- 食事の摂取状況

- 性器出血の有無

- 排泄状況

③ 性器出血の有無

災害時の避難所生活に伴い、お腹の張り(子宮収縮)が起こり、早産の危険性が高い切迫早産が疑われる。性器出血や下腹部痛、破水など、切迫早産に特徴的な症状を優先的に確認する。

▶午前120

Bさんに異常は認められなかったが、Cちゃんも不安な表情でBさんの傍にいる姿をみて、看護師はBさんとCちゃんは福祉避難所への移動が必要ではないかと考えた。

福祉避難所への移動のために看護師が連携する者で適切なのはどれか。

- 精神科医

- 民生委員

- A市の保健師

- ボランティアの保育士

③ A市の保健師

福祉避難所は、災害時に主に高齢者や障害者、妊産婦・乳幼児など特に配慮を要する者を滞在させることを想定した避難所である。市町村に所属する保健師は、災害時に住民の健康管理等の支援活動を実施することとされ、福祉避難所への移動や福祉サービスの提供にあたり、保健師と連携をとることが適切である。

▶次の文を読み91〜93の問いに答えよ。

Aさん(64歳、女性、主婦)は、50歳で高血圧症と診断され、降圧薬を服用している。栄養指導を受け、食事療法も実施している。趣味はサイクリングと海外旅行である。数か月前からサイクリング中に息苦しさやめまいを感じるようになったため、かかりつけ医から紹介された病院を受診した。外来受診時のバイタルサインは、体温36.8℃、呼吸数24/分、脈拍40/分、血圧96/52mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%(room air)。

▶午後91

Aさんは完全房室ブロックが疑われた。

Aさんに行われる検査で優先されるのはどれか。

- 心臓超音波検査

- 12誘導心電図検査

- 心臓カテーテル検査

- 運動負荷心電図検査

② 12誘導心電図検査

心臓を一定間隔で拍動させるための興奮刺激の流れを刺激伝導系といい、右心房の洞房結節から房室結節に集まり、ヒス束、プルキンエ線維、心室固有筋へと伝わっていく。房室ブロックは、その心房から心室への伝導が途絶する状態で、心電図検査による診断を行う。

▶午後92

検査の結果、Aさんは完全房室ブロックと診断された。

今後、Aさんに起こりやすいのはどれか。

- 脳虚血

- 肺塞栓症

- 不安定狭心症

- 心タンポナーデ

① 脳虚血

房室ブロックのうち完全房室ブロック(Ⅲ度房室ブロック)は刺激伝導が完全に途絶した状態であり、心拍数の低下(徐脈)から脳血液量の低下(脳虚血)、意識障害などを引き起こす。

▶午後93

その後、Aさんにはペースメーカー植込み術が行われ、看護師は退院後の電磁干渉について説明を行った。Aさんからは「生活の中でどのようなことに注意をすれば良いですか」と質問があった。

Aさんが最も注意する必要がある状況はどれか。

- 新幹線への乗車

- パーソナルコンピュータの使用

- 電動アシスト付き自転車での移動

- 電子商品監視装置〈Electronic Article Surveillance:EAS〉の通過

④ 電子商品監視装置〈Electronic Article Surveillance:EAS〉の通過

ペースメーカーである洞房結節の異常による房室ブロックに対し、発振器とリード線で構成されたペースメーカー埋込み術が行われる。電磁干渉による動作の不具合を避けるため、お店の入口等にある盗難防止のための電子商品監視装置の通過時には、立ち止まらない、装置に近づきすぎないなどの注意が必要である。

▶次の文を読み94〜96の問いに答えよ。

Aさん(47歳、女性、会社員)は、夫(54歳)と2人暮らし。6か月前から月経不順になり、閉経前の症状と思い様子をみていた。しかし、徐々に普段の月経時の出血量よりも多くなり、下腹部痛が出現してきたため、病院の婦人科外来を受診した。診察後、経腟超音波検査の指示が出され、看護師はAさんに検査について説明することになった。

▶午後94

Aさんへの経腟超音波検査の説明で正しいのはどれか。

- 検査が終了するまで絶飲食にする。

- 検査前に排尿するよう促す。

- 検査は側臥位で行う。

- 検査後1時間は安静にする。

② 検査前に排尿するよう促す。

経腟超音波検査は、超音波を用いて子宮や卵巣の検査を行うものである。膀胱に尿が溜まっていると画像が不鮮明になるため、検査前に排尿することが適切である。

×① 検査が終了するまで絶飲食にする。

子宮等を観察する経腟超音波検査では絶飲食は不要である。

×③ 検査は側臥位で行う。

検査は砕石位(仰臥位の状態から両足を挙上開脚して膝を曲げた体位)で行う。

×④ 検査後1時間は安静にする。

痛みを伴うことは少なく、検査後の安静は通常不要である。

▶午後95