第108回看護師国家試験―「国民衛生の動向」対応問題・回答

平成31年2月17日(日)に実施された第108回看護師国家試験について、全問題の正答と解説を示します。

また、「国民衛生の動向2023/2024」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

|

|

厚生の指標増刊

国民衛生の動向 2023/2024

発売日:2023.8.29

定価:2,970円(税込)

432頁・B5判

雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。

|

ネット書店

電子書籍

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

第108回看護師国家試験目次

第108回看護師国家試験・必修問題(50問)

▶午前1

疾病や障害に対する二次予防はどれか。

- 早期治療

- 予防接種

- 生活習慣の改善

- リハビリテーション

① 早期治療

疾病の予防対策には、生活習慣の改善や予防接種等により発症そのものを予防する一次予防、検診等により発症の早期発見・早期治療により重症化を予防する二次予防、リハビリテーション等により疾病の進行後の社会復帰を図る三次予防がある。②と③は一次予防、④は三次予防である。

*第3編1章 1.生活習慣病 p81~86

▶午前2改題

日本における令和4年(2022年)の部位別にみた悪性新生物〈腫瘍〉の死亡数で、男性で最も多い部位はどれか。

- 胃

- 肝及び肝内胆管

- 気管、気管支及び肺

- 結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸

③ 気管、気管支及び肺

令和4年(2022年)の悪性新生物〈腫瘍〉による死亡数は38.6万(男22.3万人・女16.3万人)で、昭和56年以降、一貫して死因の第1位である。部位別に死亡数をみると、男性では気管、気管支及び肺が、女性では大腸(結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸)が最も多い。

*第2編2章 3.死亡 p53~62

▶午前3

セリエ, H.が提唱した理論はどれか。

- 危機モデル

- ケアリング

- セルフケア

- ストレス反応

④ ストレス反応

セリエは、精神的緊張(ストレッサー)を受けたときに生体に起きる一定の反応(ストレス反応)を提唱した。

▶午前4

介護保険制度における保険者はどれか。

- 市町村及び特別区

- 都道府県

- 保健所

- 国

① 市町村及び特別区

介護保険制度の保険者(実施主体)は、国民に最も身近な行政単位である市町村(特別区含む)とされている。

*第5編1章 1.介護保険制度の趣旨 p231

▶午前6

業務に従事する看護師は、( )年ごとに保健師助産師看護師法に定める届出をしなければならない。

( )に入る数字はどれか。

- 1

- 2

- 3

- 4

② 2

保健師助産師看護師法に基づき、業務に従事する看護師は、2年ごとに就業地の都道府県知事に氏名や住所などを届け出なければならない。

*第4編1章 4.4〕看護職員等 p202~206

▶午前7

胎児循環で酸素を最も多く含む血液が流れているのはどれか。

- 肺動脈

- 肺静脈

- 臍動脈

- 臍静脈

④ 臍静脈

胎児の血液は、臍帯内の2本の臍動脈により胎盤に入り、1本の臍静脈を通って胎児へと運ばれる。胎盤は肺の役割を果たし、胎盤から胎児へ運ばれる臍静脈内の血液には酸素が多く含まれている。

▶午前8

母乳中に含まれている免疫グロブリンで最も多いのはどれか。

- IgA

- IgE

- IgG

- IgM

① IgA

母乳には免疫グロブリンのうちIgAが豊富に含まれ、特に初乳に多い。なお、③IgGは胎児期に胎盤を通じて母胎から受け取る。

▶午前9

思春期にある人が親密な関係を求める対象はどれか。

- 教師

- 祖父母

- 友人

- 両親

③ 友人

思春期には、依存と独立のアンビバレント〈両価的〉な感情を持ちながらも、自我同一性(アイデンティティ)の確立の過程で、親からの心理的離乳、年長者の価値観への拒絶、同世代の仲間との価値観の共有がみられる(第2反抗期)。

▶午前10改題

令和元年(2019年)の国民健康・栄養調査の結果で、該当年代の男性における肥満者(BMI≧25.0)の割合が最も高い年代はどれか。

- 15~19歳

- 30~39歳

- 40~49歳

- 70歳以上

③ 40~49歳

令和元年(2019年)の男性の肥満者(BMI≧25.0)の割合は、40歳代(39.7%)が最も多く、次いで50歳代(39.2%)となっている。

*第3編1章 1.2〕(4)肥満とやせ p83

▶午前11

平成18年(2006年)の介護保険法改正で、地域住民の保健医療の向上および福祉の増進を支援することを目的として市町村に設置されたのはどれか。

- 保健所

- 市町村保健センター

- 地域包括支援センター

- 訪問看護ステーション

③ 地域包括支援センター

介護保険法に定められる地域包括支援センターは、住民の健康の保持と生活の安定のために必要な援助を行うもので、市町村に設置される。

*第5編1章 2.6〕地域包括ケアシステム p238

▶午前12

胆汁の作用はどれか。

- 殺菌

- 脂肪の乳化

- 蛋白質の分解

- 炭水化物の分解

② 脂肪の乳化

肝臓で作られる胆汁は、胆嚢で濃縮・貯留され、十二指腸に分泌されて脂肪を乳化することで、膵臓内のリパーゼ(脂肪分解酵素)の働きを助ける。

▶午前13

チアノーゼで増加しているのはどれか。

- 血中酸素分圧

- 還元ヘモグロビン

- 酸化ヘモグロビン

- 血中二酸化炭素分圧

② 還元ヘモグロビン

チアノーゼは、血中の酸素不足により皮膚や粘膜が青紫色に変色することをいい、毛細血管中の血中還元ヘモグロビンが5g/dL以上に増加した際に出現する。

▶午前14

鮮紅色の下血が見られた時の出血部位で正しいのはどれか。

- 胃

- 食道

- 直腸

- 十二指腸

③ 直腸

下血は肛門から血液成分が排泄されることで、出血している臓器により血液の色や粘度が変わる。肛門に近い直腸等では鮮紅色で、肛門から遠い胃や食道、十二指腸から出血した下血では、血液中の鉄分が酸化した黒色便(タール便)となる。

▶午前15

感染症の潜伏期間で最も長いのはどれか。

- インフルエンザ

- 結核

- ノロウイルス性胃腸炎

- 流行性耳下腺炎

② 結核

結核は感染症上の2類感染症で、空気感染を起こし、咳、痰、呼吸困難などの症状を呈する。結核菌に感染した場合、長期にわたり体内に潜伏したのち再び活動を開始し、発症することがある。

*第3編3章 3.2〕結核 p131~134

▶午前16

骨髄抑制が出現するのはどれか。

- 麻薬

- 利尿薬

- 抗癌薬

- 強心薬

③ 抗癌薬

骨髄抑制は、がん治療において抗癌薬などの薬物療法や放射線治療により、骨髄の造血機能が低下した状態をいい、白血球の減少では感染症、赤血球の減少では貧血、血小板の減少では出血などのリスクが高まる。

▶午前17

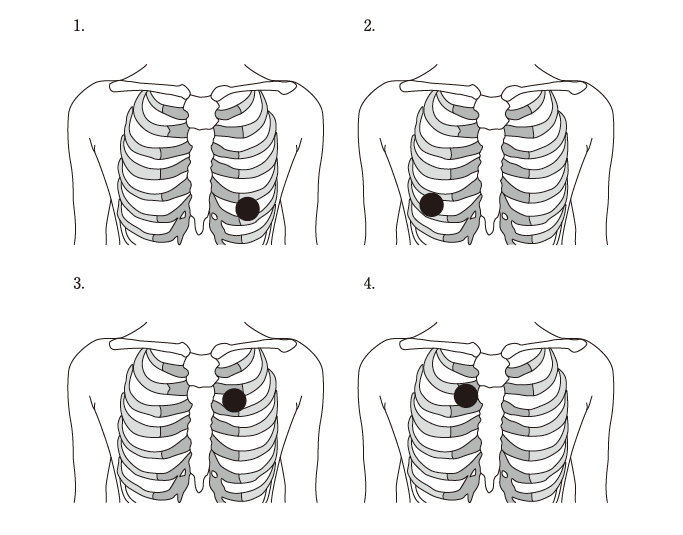

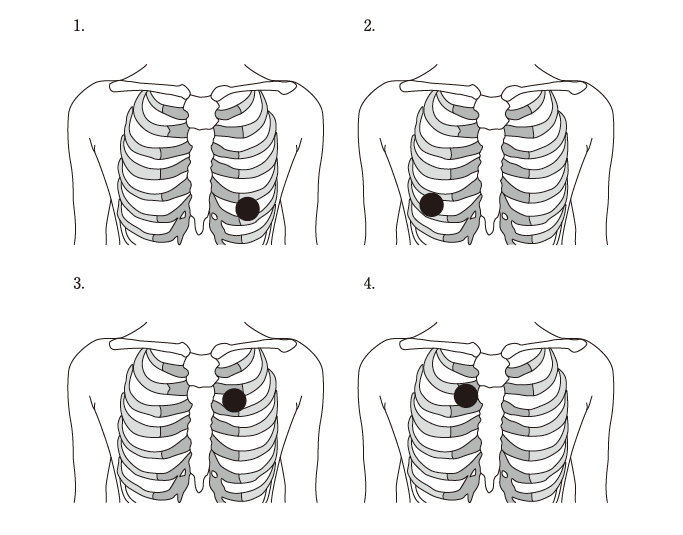

心音の聴取でⅠ音がⅡ音より大きく聴取されるのはどれか。

ただし、●は聴取部位を示す。

①

心音は胸壁の上から聴取する心臓の収縮・拡張音であり、低く長いⅠ音と高く短いⅡ音が聴取される。①の第5肋間左鎖骨中線上心尖部では、僧帽弁(左心房と左心室の間にある弁)が発するⅠ音を聴取しやすい。なお、第2肋間胸骨左縁(③)では肺動脈弁、第2肋間胸骨右縁(④)では大動脈弁が発するⅡ音が聴取しやすい。

▶午前18

成人において胃食道逆流を防ぐために食後30分から1時間程度とるとよい体位はどれか。

- 左側臥位

- 半側臥位

- 仰臥位

- 坐位

④ 坐位

胃食道逆流は胃酸が食道へ逆流することをいい、加齢等による下部食道括約筋の弛緩によって生じる。食後に起こりやすく、食後は上半身を起こした坐位や半坐位(ファウラー位)をとることが望ましい。

▶午前19

動作を安定させるために行うのはどれか。

- 重心位置を低くする。

- 足を閉じた姿勢にする。

- 底が滑らかな素材の靴を履く。

- 重心線を支持基底面の中心より遠くする。

① 重心位置を低くする。

体重等を支える床面積を支持基底面といい、例えば両足を閉じた状態から広げると支持基底面は広くなる。重心を低くして支持基底面に近づけるほど動作は安定する。

×② 足を閉じた姿勢にする。

足を開いて支持基底面を広げるほど動作は安定する。

×③ 底が滑らかな素材の靴を履く。

底が滑らかな素材の靴を履くと、床との摩擦が低下するため、動作は不安定となる。

×④ 重心線を支持基底面の中心より遠くする。

重心線を支持基底面の中心に近づけるほど、バランスが取れて動作が安定する。

▶午前20

一般的な病室における冬季の湿度で適切なのはどれか。

- 約10%

- 約30%

- 約50%

- 約70%

③ 約50%

一般的な病室における湿度として、夏季は50~60%、冬季は40~50%が適切とされる。

*第4編1章 5.医療施設 p209~213

▶午前21

黄色のバイオハザードマークが表示された感染性廃棄物の廃棄容器に入れるのはどれか。

- 病理廃棄物

- 使用済み手袋

- 使用済み注射針

- 血液が付着したガーゼ

③ 使用済み注射針

感染性廃棄物を収納した容器にはバイオハザードマークを付けることが推奨され、性状に応じてマークの色を、液状又は泥状のもの(血液等)は赤色、固形状のもの(血液等が付着したガーゼ等)は橙色、鋭利なもの(注射針等)は黄色と分けることが望ましい。

*第9編4章 4.特別管理廃棄物 p356

▶午前22

成人の採血検査で最も用いられるのはどれか。

- 外頸静脈

- 大腿静脈

- 大伏在静脈

- 肘正中皮静脈

④ 肘正中皮静脈

成人の採血においては前腕の静脈が多く用いられ、橈側皮静脈、肘正中皮静脈、尺側皮静脈などが選択される。

▶午前23

感染を伴わない創傷の治癒を促進させる方法で適切なのはどれか。

- 乾燥

- 消毒

- 洗浄

- ガーゼ保護

③ 洗浄

感染を伴わない創傷の治療において、現在は湿潤療法が基本で、消毒液ではなく水で洗浄し、乾燥しないように創傷被覆材(ドレッシング材)で保護する。なお、ガーゼは乾燥を促進するため用いない。

▶午前24

臓器の移植に関する法律における脳死の判定基準で正しいのはどれか。

- 瞳孔径は左右とも3mm以上

- 脳波上徐波の出現

- 微弱な自発呼吸

- 脳幹反射の消失

- 浅昏睡

④ 脳幹反射の消失

脳死は脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止した状態をいい、「深い昏睡」「瞳孔の散大と固定」「脳幹反射の消失」「平坦な脳波」「自発呼吸の停止」の5項目を行い、6時間以上経過した後の同じ一連の検査(2回目)により判定され、脳死下の臓器移植が可能となる(6歳未満の小児は脳死判定を24時間空けて行う)。

*第3編4章 6.臓器移植・組織移植 p163~165

▶午前25

副腎皮質ステロイドの作用はどれか。

- 体重の減少

- 血糖の低下

- 血圧の低下

- 免疫の促進

- 炎症の抑制

⑤ 炎症の抑制

副腎皮質ステロイドは、副腎から作られる副腎皮質ホルモンから生成された薬で、炎症の抑制や免疫の抑制など幅広い疾患で用いられているが、高血糖や高血圧、易感染性、骨粗鬆症、食欲増進による体重増加、満月様顔貌〈ムーンフェイス〉など副作用が多く、注意を要する。

▶午後1改題

日本における令和4年(2022年)の総人口に占める老年人口の割合で最も近いのはどれか。

- 19%

- 29%

- 39%

- 49%

② 29%

令和4年(2022年)の年齢3区分別人口構成割合は、年少人口(0~14歳)が11.6%、生産年齢人口(15~64歳)が59.4%、老年人口(65歳以上)が29.0%となっている。少子高齢化により、年少人口と生産年齢人口は減少傾向、老年人口は増加傾向にある。

*第2編1章 1.全国人口の動向 p40~45

▶午後2改題

令和元年(2019年)の国民生活基礎調査における通院者率が男女ともに最も高いのはどれか。

- 糖尿病

- 腰痛症

- 高血圧症

- 眼の病気

③ 高血圧症

令和元年(2019年)の傷病で通院している者(通院者)は、人口千人当たり404.0(男388.1・女418.8)であり、傷病別にみると、男女ともに高血圧症が最も高い(男129.7・女122.7)。

*第2編4章 1.健康状態 p75~77

▶午後3

労働安全衛生法に規定されているのはどれか。

- 失業手当の給付

- 労働者に対する健康診断の実施

- 労働者に対する労働条件の明示

- 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

② 労働者に対する健康診断の実施

労働安全衛生法では、「作業環境管理」「作業管理」「健康管理」の労働衛生の3管理を整備しており、健康管理については健康診断とその結果に基づく事後措置、健康指導を規定している。

×① 失業手当の給付

雇用保険法に規定されている。

×③ 労働者に対する労働条件の明示

労働基準法に規定されている。

×④ 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉に規定されている。

*第8編 3.労働衛生管理の基本 p314~315

▶午後4

看護師が行う患者のアドボカシーで最も適切なのはどれか。

- 多職種と情報を共有する。

- 患者の意見を代弁する。

- 患者に害を与えない。

- 医師に指示を聞く。

② 患者の意見を代弁する。

アドボカシーは、権利擁護、代弁などの意で、患者や認知症高齢者など本人の意思や自己決定を尊重し、本人の保護を図ることが求められる。

*第5編2章 7.権利擁護〈アドボカシー〉 p255

▶午後5

看護師の免許の取消しを規定するのはどれか。

- 刑法

- 医療法

- 保健師助産師看護師法

- 看護師等の人材確保の促進に関する法律

③ 保健師助産師看護師法

保健師助産師看護師法に基づき、看護師免許付与における相対的欠格事由として以下を定め、いずれかに該当した場合は免許を与えないことがあり、看護師が該当した場合は厚生労働大臣が免許の取消し等の処分をすることができる。

- 罰金以上の刑に処せられた者

- 医事に関し犯罪または不正の行為のあった者

- 心身の障害により看護師の業務を適正に行うことができない者

- 麻薬、大麻またはあへんの中毒者

*第4編1章 4.4〕看護職員等 p202~206

▶午後6

マズロー, A. H.の基本的欲求の階層で、食事・排泄・睡眠の欲求はどれか。

- 安全の欲求

- 自己実現の欲求

- 承認の欲求

- 生理的欲求

④ 生理的欲求

マズローの欲求階層説では、低階層から、「生理的(食事、排泄、睡眠等)欲求」「安全(危険回避)の欲求」「社会的(所属・愛情)欲求」「自尊(承認)の欲求」「自己実現の欲求」の5段階となっており、人間は低階層の欲求が満たされると高階層の欲求に移っていくことをあらわす。

▶午後7

生後4か月の乳児の発達を評価するのはどれか。

- 寝返り

- お座り

- 首のすわり

- つかまり立ち

③ 首のすわり

DENVERⅡ(デンバー発達判定法)が示す乳児の粗大運動の発達目安では、③3~4か月に首のすわり、①5~6か月に寝返り、②7~8か月にお座り、④9~10か月につかまり立ちとされる。

▶午後8

エリクソン, E. H.の乳児期の心理・社会的発達段階で正しいのはどれか。

- 親密

- 同一性

- 自主性

- 基本的信頼

④ 基本的信頼

エリクソンは成長段階ごとに果たすべき発達課題を示しており、乳児期は母親に対する基本的信頼感を得る過程で、不信感との葛藤が生じる。

×① 親密

成人前期(18歳から40歳ころ)の発達課題であり、自己を確立した上で友人や恋人、配偶者など他者と親密な関係を結ぶ過程で、孤立との葛藤が生じる。

×② 同一性

青年期(13歳から18歳ころ)の発達課題であり、自分は何者であるかという自己同一性〈アイデンティティ〉の確立を達成する過程で、自己同一性の拡散(自分が何者であるかわからなくなる)との葛藤が生じる。

×③ 自主性

幼児後期(3歳から6歳ころ)の発達課題であり、幼児前期(1歳半から3歳ころ)に獲得した自律性を基に主体的・自主的な行動を達成する過程で、周囲からの注意などから罪悪感との葛藤が生じる。

▶午後9

成人の体重に占める体液の割合で最も高いのはどれか。

- 血漿

- 間質液

- 細胞内液

- リンパ液

③ 細胞内液

成人の体重に占める水分量は約60%(高齢者は50~55%)であり、このうち細胞内液が約40%を占める。

×① 血漿

細胞外液のうち、血漿は約5%である。

×② 間質液

×④ リンパ液

細胞外液のうち、間質液(リンパ液含む)は約15%である。

▶午後10

要介護者に対し、看護・医学的管理の下で必要な医療や日常生活上の世話を行うのはどれか。

- 介護老人保健施設

- 短期入所生活介護

- 保健センター

- 有料老人ホーム

① 介護老人保健施設

介護老人保健施設は介護保険制度の施設サービスの一つで、症状が安定期にある要介護者に対し、看護、医学的管理の下における必要な医療や日常生活上の世話を行う。

*第5編1章 2.2〕介護給付 p233~236

▶午後11

運動性言語中枢はどれか。

- 中心後回

- 大脳基底核

- Broca〈ブローカ〉野

- Wernicke〈ウェルニッケ〉野

③ Broca〈ブローカ〉野

言語野(言語に関与する脳の領域)として、ブローカ野(運動性言語中枢)は前頭葉に、ウェルニッケ野(感覚性言語中枢)は側頭葉に、視覚性言語中枢は後頭葉にある。

▶午後12

ジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉のⅢ(3桁)で表現される意識レベルはどれか。

- 意識清明の状態

- 刺激すると覚醒する状態

- 刺激しても覚醒しない状態

- 刺激しなくても覚醒している状態

③ 刺激しても覚醒しない状態

意識レベルを評価するスケールとして、ジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉とグラスゴー・コーマ・スケール〈GCS〉が用いられる。JCSでは、覚醒の程度に応じて、意識清明の0、刺激しなくても覚醒している状態であるⅠ桁、刺激すると覚醒する状態であるⅡ桁、刺激しても覚醒しない状態であるⅢ桁に分類している。

▶午後13

最も緊急性の高い不整脈はどれか。

- 心房細動

- 心室細動

- 心房性期外収縮

- Ⅰ度房室ブロック

② 心室細動

致死性不整脈である心室細動は緊急性が高い。電気ショックによりこれを取り除く自動体外式除細動器(AED)が、一次救命処置において重要である。

*第4編1章 3.3〕救急、休日夜間医療 p177~180

▶午後14

浮腫の原因となるのはどれか。

- 膠質浸透圧の上昇

- リンパ還流の不全

- 毛細血管内圧の低下

- 毛細血管透過性の低下

② リンパ還流の不全

浮腫(むくみ)は、細胞間の水分がたまり、排泄されない状態をいう。リンパは毛細血管から漏れ出した不要な水分や老廃物を回収し、リンパ管・リンパ節を通って静脈(心臓)に送っており、リンパの還流が不全状態になると浮腫が生じる原因となる。

▶午後15

狭心症発作時に舌下投与するのはどれか。

- ヘパリン

- ジゴキシン

- アドレナリン

- ニトログリセリン

④ ニトログリセリン

ニトログリセリンなどの硝酸薬は、虚血性心疾患の一つである狭心症に対する速効性の薬剤で、狭心症発作時に舌の下に入れて口内の粘膜で吸収し(舌下投与)、血管が拡張することで症状を緩和する。なお、副作用の一つとして、血管拡張による血圧低下(降圧)がある。

▶午後16

緑内障患者への投与が禁忌なのはどれか。

- コデイン

- アスピリン

- アトロピン

- フェニトイン

③ アトロピン

アトロピンは副交感神経に作用する鎮痙薬で、眼科においては瞳孔を広げる散瞳薬としても用いられる。ただし眼圧を上昇させるため、眼圧の上昇が原因である緑内障患者の症状を悪化させることがあり、禁忌とされる。

▶午後17

看護師が行う看護過程で適切なのはどれか。

- 問題解決思考である。

- 医師の指示の下で計画を立てる。

- 看護師の価値に基づいてゴールを設定する。

- アセスメント、計画立案、評価の3段階で構成される。

① 問題解決思考である。

看護過程は、「アセスメント(情報収集等)」「看護診断」「計画立案」「実施」「評価」の5段階からなり、効率的に看護目標を達成するためのプロセスである。根拠に基づいた問題解決思考は、看護過程の展開を行う上で重要となる能力である。

▶午後18

成人のグリセリン浣腸で肛門に挿入するチューブの深さはどれか。

- 2cm

- 5cm

- 12cm

- 15cm

② 5cm

グリセリン浣腸は腸管の蠕動を促進し、排泄を促進させる。直腸穿孔の危険性があるため、立位による浣腸は危険であり、左側臥位による5~6cm程度のチューブ挿入を実施する。

▶午後19

右前腕に持続点滴をしている患者の寝衣交換で適切なのはどれか。

- 左袖から脱ぎ、右袖から着る。

- 左袖から脱ぎ、左袖から着る。

- 右袖から脱ぎ、左袖から着る。

- 右袖から脱ぎ、右袖から着る。

① 左袖から脱ぎ、右袖から着る。

片腕の持続点滴患者や片麻痺のある者の衣類の着脱(介助)時には脱健着患が原則で、脱ぐときは健側から、着るときは患側から行う。本問の場合は、点滴をしていない左袖(健側)から脱ぎ、点滴をしている右袖(患側)から着る。

▶午後20

転倒・転落の危険性が高い成人の入院患者に看護師が行う対応で正しいのはどれか。

- 夜間はおむつを使用する。

- 履物はスリッパを使用する。

- 離床センサーの使用は控える。

- 端坐位時に足底が床につくベッドの高さにする。

④ 端坐位時に足底が床につくベッドの高さにする。

ベッドからの移乗・移動時の転倒・転落事故や、転落時の重大事故を避けるため、転倒・転落リスクの高い患者では、端座位時に膝関節が90度で、足底全体が床につくベッドの高さが望ましい。

×① 夜間はおむつを使用する。

夜間のトイレ移動時に転倒・転落事故が発生するおそれはあるが、その防止を目的としたおむつの使用は、患者の自尊心を傷つけるおそれもあり、適切ではない。

×② 履物はスリッパを使用する。

スリッパの使用により床との摩擦が低下するため、転倒のリスクを高める。

×③ 離床センサーの使用は控える。

離床センサーは、認知症等により転倒・転落リスクの高い患者に対し、離床したことを検知し、通知するもので、転倒・転落防止のために使用することは適切である。

▶午後21

中心静脈から投与しなければならないのはどれか。

- 脂肪乳剤

- 生理食塩液

- 5%ブドウ糖液

- 高カロリー輸液

④ 高カロリー輸液

高カロリー輸液は、輸液剤の浸透圧が高い高張液で、静脈炎等を引き起こすおそれがあるため、中心静脈から投与される。①脂肪乳剤や②生理食塩液(0.9%塩化ナトリウム)、③5%ブドウ糖液は、血漿と浸透圧がほぼ等しい等張液のため末梢静脈から投与ができる。

▶午後22

赤色のトリアージタグが意味するのはどれか。

- 死亡群

- 保留群

- 最優先治療群

- 待機的治療群

③ 最優先治療群

トリアージ(災害時等の治療優先度の決定)の際にはトリアージタグ(識別票)を利用し、傷病者の緊急度に応じて、優先順に赤(Ⅰ:最優先治療群・重症群)、黄(Ⅱ:待機的治療群・中等症群)、緑(Ⅲ:保留群・軽症群)、黒(0:不処置群・死亡群)と分類する。

*第4編1章 3.6〕災害時医療 p181~182

▶午後23

温罨法の作用で正しいのはどれか。

- 平滑筋が緊張する。

- 局所の血管が収縮する。

- 還流血流量が減少する。

- 痛覚神経の興奮を鎮静する。

④ 痛覚神経の興奮を鎮静する。

温罨法(おんあんぽう)は、湯たんぽなどにより身体の一部に温熱刺激を与える方法である。効果としては、血管の拡張、血流の増加、新陳代謝の促進、平滑筋の弛緩、感覚・痛覚神経の興奮の鎮静(疼痛緩和)などが認められる。

▶午後24

体温調節中枢があるのはどれか。

- 橋

- 延髄

- 小脳

- 大脳皮質

- 視床下部

⑤ 視床下部

視床下部は間脳に位置し、自律神経機能や内分泌機能の調節を行っている中枢で、体温調節や摂食・飲水行動の調節のはたらきなどを持つ。

▶午後25

腎機能を示す血液検査項目はどれか。

- 中性脂肪

- ビリルビン

- AST〈GOT〉

- クレアチニン

- LDLコレステロール

④ クレアチニン

腎機能の働きを調べる血液検査では、血清クレアチニン(基準0.65~1.07mg/dL)や血中尿素窒素(基準8~20mg/dL)が主な項目として挙げられる。

×① 中性脂肪

×⑤ LDLコレステロール

脂質異常症を診断する検査項目である。

×② ビリルビン

黄疸を診断する検査項目である。

×③ AST〈GOT〉

肝機能などの状態を調べる検査項目である。

第108回看護師国家試験・一般問題(130問)

▶午前26

三叉神経を求心路として起こるのはどれか。

- 瞬目反射

- 対光反射

- 追跡運動

- 輻輳反射

① 瞬目反射

三叉神経は、顔面の感覚や咀嚼運動に関わる末梢神経である。角膜などへの接触・刺激で反射的に目を閉じる瞬目反射は、三叉神経を求心路として中枢に伝達されることで起こる。

▶午前27

人工弁置換術の術後合併症で早期離床による予防効果が高いのはどれか。

- 反回神経麻痺

- 術後出血

- 縦隔炎

- 肺炎

④ 肺炎

人工弁置換術は全身麻酔下で人工呼吸器による呼吸管理を行うため、挿管開始後48時間以降に人工呼吸器関連肺炎を発症するおそれがある。仰臥位等での胃食道逆流や誤嚥が発症に関与するため、早期離床でその予防が図られる。

▶午前28

成人の鼠径ヘルニアで正しいのはどれか。

- 内鼠径ヘルニアと外鼠径ヘルニアに分けられる。

- 患者の男女比は約1:3である。

- やせている人に多い。

- 保存的治療を行う。

① 内鼠径ヘルニアと外鼠径ヘルニアに分けられる。

ヘルニア(脱腸)のうち太ももの付け根付近(鼠径部)に生じるものを鼠径ヘルニアといい、その発生部分により、内鼠径ヘルニアと外鼠径ヘルニアに分けられる。

×② 患者の男女比は約1:3である。

令和2年(2020年)の患者調査をみると、鼠径ヘルニアの総患者数は男性が3.1万人、女性が0.5万人となっている。

×③ やせている人に多い。

鼠径ヘルニアは腹圧の上昇により起こりうるため、肥満傾向の人のリスクが高い。

×④ 保存的治療を行う。

脱腸である鼠径ヘルニアでは自然治癒は望めないため、手術による治療が基本となる。

▶午前29

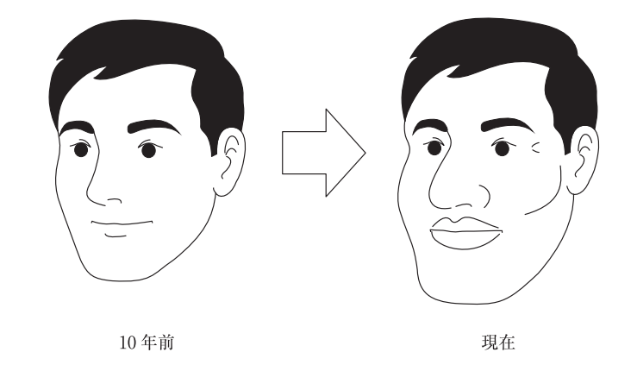

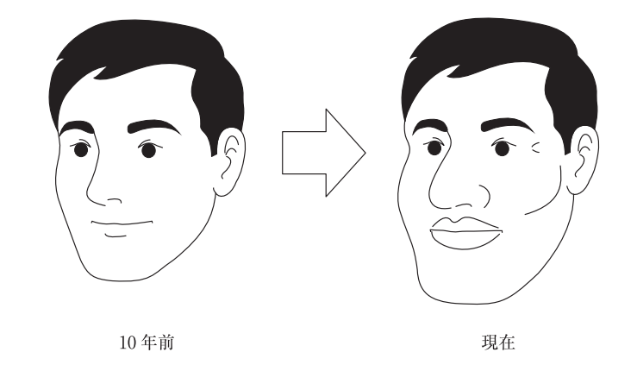

Aさん(45歳、男性)は、10年ぶりに会った友人から顔貌の変化を指摘された。顔貌変化を図に示す。

Aさんの顔貌変化を引き起こしたホルモンはどれか。

- 成長ホルモン

- 副甲状腺ホルモン

- 副腎皮質ホルモン

- 甲状腺刺激ホルモン

① 成長ホルモン

下垂体から分泌される成長ホルモンは骨や筋肉の成長・発達に関わるが、長期間にわたり分泌過剰になると図のような特徴的な顔貌(額や鼻、唇、下あごが大きくなる)を特徴とする先端巨大症が生じる。なお、③副腎皮質ホルモンの過剰では満月様顔貌〈ムーンフェイス〉を引き起こす。

▶午前30

低血糖時の症状はどれか。

- 発疹

- 徐脈

- 冷汗

- 多幸感

③ 冷汗

低血糖は血糖値が正常範囲よりも低下した状態で、冷や汗(発汗)や動悸、けいれん、手足のふるえなどの症状がみられる。

▶午前31

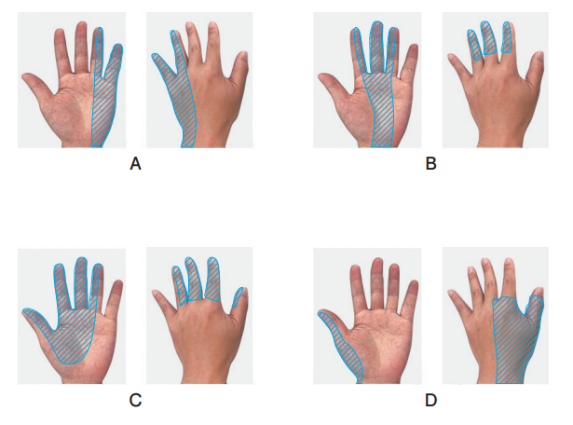

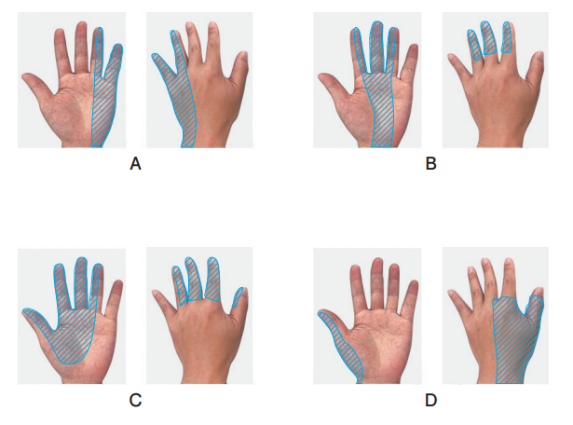

手の写真を別に示す。

写真の斜線部分で、正中神経の圧迫によって知覚異常を生じる部位を示しているのはどれか。

- A

- B

- C

- D

③ C

末梢神経系が外部から物理的に圧迫されると、関節や神経叢の周辺に限局して麻痺等の感覚障害が生じる。正中神経麻痺では、母指(親指)から環指(薬指)の母指側半分にしびれが生じる。母指球が萎縮する猿手はその特徴である。

▶午前32

疫学的因果関係があると判断できるのはどれか。

- 要因と疾病の関係が生物学的研究で得られた事実と異なる。

- 特定の要因と疾病の関係に特異的な関連が存在する。

- 要因と疾病の関係でオッズ比が1である。

- 要因と疾病の関係が散発的である。

② 特定の要因と疾病の関係に特異的な関連が存在する。

疫学研究は疾病等の頻度や分布を調査し、その要因を明らかにするもので、因果関係があると判断するために以下の規準が設けられている(Hillによる因果性の判定規準)。

×① 要因と疾病の関係が生物学的研究で得られた事実と異なる。

異なる研究で得られた事実と一致すること(一貫性)。

○② 特定の要因と疾病の関係に特異的な関連が存在する。

特定の要因が特定の疾病をもたらすこと(特異性)。

×③ 要因と疾病の関係でオッズ比が1である。

オッズ比が1から離れていること(強固性)。

×④ 要因と疾病の関係が散発的である。

要因と疾病の関係が続発的であること(時間的前後関係)。

▶午前33改題

令和3年(2021年)の日本の結核対策で増加が問題とされているのはどれか。

- 新登録結核患者数

- 菌喀痰塗抹陽性の肺結核患者数

- 外国生まれの新登録結核患者の割合

- 結核による死亡数

③ 外国生まれの新登録結核患者の割合

新登録結核患者数(菌喀痰塗抹陽性肺結核含む)、結核による死亡数ともに減少傾向にある。

*第3編3章 3.2〕結核 p131~134

▶午前34

トータル・ヘルスプロモーション・プラン〈THP〉で実施されるのはどれか。

- がん検診

- 健康測定

- 一般健康診断

- 特定健康診査

② 健康測定

トータル・ヘルスプロモーション・プラン〈THP〉は事業場における労働者の健康保持増進のために取り組む計画で、指針に基づき、「健康保持増進計画の作成」「推進体制」「健康測定の実施」「健康指導の実施」などが示されている。

*第8編 9.3〕トータル・ヘルスプロモーション・プラン p323~324

▶午前35改題

健康寿命の説明で適切なのはどれか。

- 生活習慣病の予防は健康寿命を伸ばす。

- 2019年の健康寿命は2016年よりも短い。

- 2019年の健康寿命は女性より男性のほうが長い。

- 平均寿命と健康寿命の差は健康上の問題なく日常生活ができる期間である。

① 生活習慣病の予防は健康寿命を伸ばす。

健康寿命とは日常生活に制限のない期間であり、健康日本21(第二次)では生活習慣病の予防などによりこの期間を延ばすことが目標として掲げられている。

×② 2019年の健康寿命は2016年よりも短い。

×③ 2019年の健康寿命は女性より男性のほうが長い。

令和元年(2019年)の健康寿命は男性72.68年・女性75.38年で、平成28年(2016年)と比べて男性では0.54年、女性では0.59年延びている。

×④ 平均寿命と健康寿命の差は健康上の問題なく日常生活ができる期間である。

平均寿命と健康寿命の差は、健康上の問題により日常生活に制限のある期間といえる。

*第3編1章 2.1〕対策のあゆみと国民健康づくり p86~89

▶午前36

指鼻指試験で評価する項目はどれか。

- 小脳機能

- 表在反射

- 深部知覚

- 複合知覚

① 小脳機能

小脳は姿勢や運動の制御など運動調節機能をつかさどっており、小脳失調では姿勢保持の困難や運動失調がみられる。指鼻指試験(自身の鼻と検査者の指を交互に素早く触る試験)は小脳失調を判定する小脳機能検査の一つである。

▶午前37

静脈血採血時に使用する器具の取り扱いで適切なのはどれか。

- 真空採血管で採血する場合は素手で行う。

- 抜針した採血針はキャップをして破棄する。

- 針専用の廃棄容器は実施者の手の届く範囲に置く。

- 針専用の廃棄容器は廃棄物が投入口まで達したら交換する。

③ 針専用の廃棄容器は実施者の手の届く範囲に置く。

医療従事者が患者の血液が付着した注射器等によって外傷を被る針刺し事故を防ぐため、廃棄容器は採血実施者の手の届く範囲に置き、採血後に針を直ちに廃棄できるようにする。

×① 真空採血管で採血する場合は素手で行う。

真空採血管を使用する場合であっても、静脈血採血時には標準的な感染予防策(スタンダードプリコーション)として手袋を装着する。

×② 抜針した採血針はキャップをして破棄する。

抜針した採血針にキャップをする(リキャップ)際に針刺し事故が起こる可能性があるため、キャップをせずに専用容器に破棄する。

×④ 針専用の廃棄容器は廃棄物が投入口まで達したら交換する。

針専用容器の廃棄目安(約8割)まで到達したら交換する。

▶午前38

便秘を訴えている患者の打診のアセスメント項目で適切なのはどれか。

- 固い腫瘤

- 筋性防御

- 叩打痛

- 鼓腸

④ 鼓腸

便秘患者の腸管内に溜まったガスや便の状態をアセスメントするために打診が行われ、多量のガスが貯留した状態(鼓腸)では鼓を打つような音が確認される。

▶午前39

夜間の睡眠を促す方法で適切なのはどれか。

- 朝、起床後に日光を浴びる。

- 2時間以上昼寝をする。

- 夕食後、カフェインが含まれる飲み物を摂取する。

- 就寝前に過ごす部屋の照明は1,000ルクスとする。

① 朝、起床後に日光を浴びる。

体内環境を変化させるサーカディアンリズム(概日リズム)は約24時間周期であり、光の明暗による刺激により調整されるため、特に朝の決まった時間に太陽の刺激を浴びることで夜間の睡眠を促すことができる。

×② 2時間以上昼寝をする。

30分以上の昼寝では目覚めの悪さ(睡眠惰性)が生じ、夜間の睡眠に影響するので避ける。

×③ 夕食後、カフェインが含まれる飲み物を摂取する。

カフェインの覚醒作用および利尿作用により夜間の睡眠が妨げられる。

×④ 就寝前に過ごす部屋の照明は1,000ルクスとする。

たとえば病室の照度は日本産業標準調査会のJIS規格により定められており、全般で100ルクスとなっている。

▶午前40

歯ブラシを用いたブラッシングで歯周ポケットの清掃に適しているのはどれか。

- バス法

- スクラブ法

- ローリング法

- フォーンズ法

① バス法

バス法は、歯ブラシの毛先を歯と歯茎の境に45度の角度で当てて小刻みに磨く方法で、歯周ポケットの清掃に適している。

×② スクラブ法

スクラブ法(スクラビング法)は、歯ブラシの毛先を歯に対して直角(90度)に当てて横方向に小刻みに磨く方法で、歯垢の除去に適している。

×③ ローリング法

ローリング法は、歯ブラシの毛先を歯の根元に垂直に当てて歯の先まで回転させる方法で、歯肉のマッサージに適している。

×④ フォーンズ法

フォーンズ法は、歯ブラシの毛先を歯に対して直角(90度)に当てて円を描くように磨く方法で、細かい歯垢の除去に適している。

▶午前41

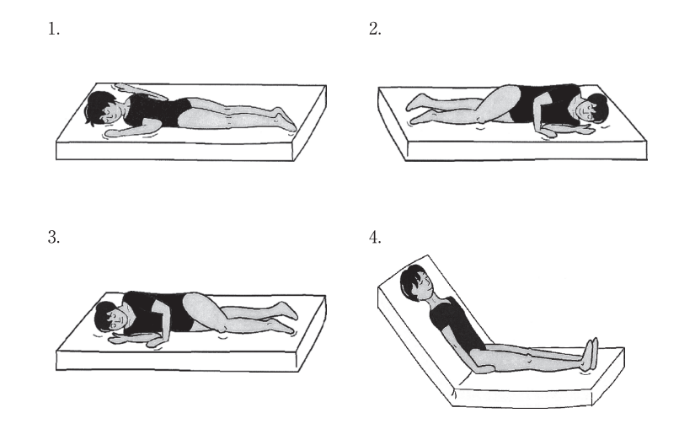

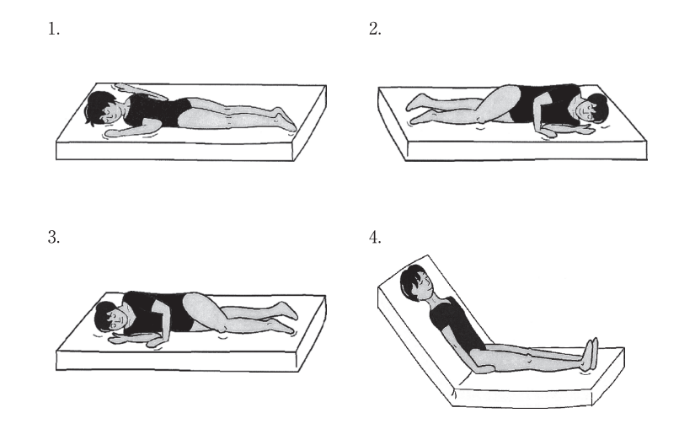

右中葉領域で粗い断続性副雑音〈水泡音〉が聴取された場合の体位ドレナージの体位を図に示す。

適切なのはどれか。

②

異常呼吸音(副雑音)は、断続性副雑音(細かい捻髪音と粗い水泡音)、連続性副雑音(低調性のいびき音と高調性の笛音)、胸膜摩擦音に分類される。水泡音では痰の貯留が疑われるため、音の聴取される右中葉を上にした左側臥位をとり、重力により排痰を促すこと(体位ドレナージ)が適している。

▶午前42

20℃から24℃で保存するのはどれか。

- 全血製剤

- 血漿製剤

- 赤血球液

- 血小板製剤

④ 血小板製剤

血小板製剤の保存温度は20~24℃で、保存中は凝集の予防のため振とうが必要である。

×① 全血製剤

×③ 赤血球液

全血製剤・赤血球液の保存温度は2~6℃である。

×② 血漿製剤

血漿製剤の保存温度は-20℃以下である。

*第6編3章 1.血液製剤 p276~280

▶午前43

穿刺と穿刺部位の組合せで適切なのはどれか。

- 胸腔穿刺――胸骨体第2肋間

- 腹腔穿刺――剣状突起と臍窩を結ぶ直線の中間点

- 腰椎穿刺――第1・2腰椎間

- 骨髄穿刺――後腸骨稜

④ 骨髄穿刺――後腸骨稜

骨髄穿刺では一般に後腸骨稜から骨髄に針を刺して、骨髄液と細胞を吸引採取する。

×① 胸腔穿刺――胸骨体第2肋間

胸腔穿刺は第2肋間鎖骨中線や第5肋間腋窩線上が穿刺部位である。

×② 腹腔穿刺――剣状突起と臍窩を結ぶ直線の中間点

腹腔穿刺は腹直筋外側の側腹部が穿刺部位である。

×③ 腰椎穿刺――第1・2腰椎間

腰椎穿刺は第3・4腰椎間または第4・5腰椎間が穿刺部位である。

▶午前44

作業と健康障害の組合せで正しいのはどれか。

- VDT作業――栄養機能障害

- 有機溶剤を扱う作業――呼吸機能障害

- 電離放射線を扱う作業――造血機能障害

- 石綿〈アスベスト〉を扱う作業――排尿機能障害

③ 電離放射線を扱う作業――造血機能障害

長時間にわたり電離放射線に被ばくした場合、造血器障害や皮膚障害を引き起こす。

×① VDT作業――栄養機能障害

情報機器(VDT)作業は、視力障害や筋骨格系の症状を引き起こす。

×② 有機溶剤を扱う作業――呼吸機能障害

有機溶剤を扱う作業は、貧血や肝臓障害などの中毒症状を引き起こす。

×④ 石綿〈アスベスト〉を扱う作業――排尿機能障害

石綿〈アスベスト〉を扱う作業は、中皮腫や肺がんなどを引き起こす。

*第8編 5.職業性疾病の予防対策 p316~317

▶午前45

救急外来を受診した成人患者で、治療の緊急度が最も高いのはどれか。

- 2時間ほど前から右上下肢に力が入らず、ろれつが回らない。

- 3日前にペットの葬儀が終わり、食欲がなく、夜眠れない。

- プールでの日焼けによって背部全体が発赤している。

- 市販の風邪薬を通常の2倍量服用した。

① 2時間ほど前から右上下肢に力が入らず、ろれつが回らない。

左右どちらかの半身に麻痺が生じる片麻痺や、ろれつが回らない言語障害は、脳梗塞など脳血管疾患の特徴であり、迅速な処置で後遺症を防止するため、直ちにMRやCTにより正確な診断を行い、治療を行う必要がある。

▶午前46

がん診療連携拠点病院に設置されている「がん相談支援センター」の業務はどれか。

- 就労の斡旋

- がん検診の実施

- がんについての情報提供

- セカンドオピニオン外来の開設

③ がんについての情報提供

全国の各がん診療連携拠点病院にがん相談支援センターの設置が義務づけられており、治療の内容や設備、がんに関する情報提供を連携して行うなど、がん患者・家族等に対する相談支援体制の充実が進められている。

*第3編4章 1.がん対策 p152~155

▶午前47

胸腔ドレーン挿入中の患者の看護で適切なのはどれか。

- ミルキングは禁忌である。

- 持続的に陽圧となっているか観察する。

- ドレーンチューブに触れた後は手指衛生を行う。

- ドレーンバッグは挿入部より高い位置に設置する。

③ ドレーンチューブに触れた後は手指衛生を行う。

×① ミルキングは禁忌である。

×② 持続的に陽圧となっているか観察する。

胸腔ドレナージでは、気胸や胸水時に胸腔内の空気や液体を体外に排出するため、胸腔ドレーンを-10cmH2O程度の陰圧にすることで行う。ミルキングは貯留した液体の排出を促す手技としてドレナージ時に利用される。

○③ ドレーンチューブに触れた後は手指衛生を行う。

ドレーンチューブに触れた後は、排液を介した感染を避けるため、標準的な感染予防策(スタンダードプリコーション)として、普通石けん(非抗菌性)と流水による手洗い(手指衛生)を行う。

×④ ドレーンバッグは挿入部より高い位置に設置する。

ドレーンバッグは挿入部より低い位置に設置し、ドレーンを逆行した排液による感染を防ぐ。

▶午前48

慢性心不全患者の生活指導で、心臓への負担を少なくするのはどれか。

- 肺炎球菌ワクチン接種の回避

- 蛋白質を制限した食事

- 食直後の散歩

- 排泄後の休息

④ 排泄後の休息

慢性心不全は生活習慣の悪化に伴う高血圧等を原因として、徐々に心機能が低下し、症状が現れる状態をいう。排泄はいきみ(怒責)に伴う腹圧で血圧が上昇するため、排泄後の休息により副交感神経を優位にして血圧の上昇を抑えることが適している。

×① 肺炎球菌ワクチン接種の回避

感染後の肺炎から慢性心不全の増悪を防ぐため、肺炎球菌ワクチンの接種が適切である。

×② 蛋白質を制限した食事

高血圧につながる塩分等を制限する。

×③ 食直後の散歩

食直後の散歩は消化を妨げるため、食後30分~1時間後に散歩などの有酸素運動を行うことが望ましい。

▶午前49

Crohn〈クローン〉病の患者の食事指導で適切なのはどれか。

- 「食物繊維を多く含む食事にしましょう」

- 「蛋白質の多い食事にしましょう」

- 「脂肪分の多い食事にしましょう」

- 「炭水化物を控えましょう」

② 「蛋白質の多い食事にしましょう」

クローン病は口腔から肛門に至る消化管の部位に炎症や潰瘍が起こる指定難病で、特に炎症性腸疾患の場合は食事療法として、腸管を刺激する脂肪や(不溶性)食物繊維の制限、高エネルギーを必要とするため良質な蛋白質や炭水化物の十分な摂取が適切である。

▶午前50

高カリウム血症の患者でみられるのはどれか。

- Trousseau〈トルソー〉徴候

- 心電図でのT波の増高

- 腸蠕動音の低下

- 四肢の麻痺

② 心電図でのT波の増高

高カリウム血症では不整脈や心停止を起こす危険があり、心電図では高く先鋭化したT波(テント状T波)がその特徴として現れる。なお、①トルソー徴候は低カルシウム血症の特徴である。

▶午前51

開頭術を受けた患者の看護で適切なのはどれか。

- 頭部を水平に保つ。

- 緩下薬は禁忌である。

- 髄膜炎症状の観察を行う。

- 手術後1週間は絶飲食とする。

③ 髄膜炎症状の観察を行う。

開頭術などの脳神経外科手術の際、頭蓋内に細菌が入り込むことで細菌性髄膜炎が起こる可能性があり、項部硬直、高熱、羞明(光過敏)、錯乱、頭痛、嘔吐といった髄膜炎症状の定期的な観察と、早期発見・治療が適切である。

×① 頭部を水平に保つ。

頭蓋内圧の調整や静脈環流の促進のため、30度以内の頭側挙上(ギャッジアップ)が適切である。

×② 緩下薬は禁忌である。

緩下剤は便を軟らかくして排便しやすくする下剤であり、排泄時のいきみ(怒責)により頭蓋内圧の上昇を避けるため、便秘のある患者に使用することは適切である。

×④ 手術後1週間は絶飲食とする。

手術後当日は絶飲食で、翌日から食事は開始できる。

▶午前52

Aさん(47歳、男性、会社員)は、痛風の既往があり、ほぼ毎日、飲酒を伴う外食をしている。1週前に尿管結石による疝痛発作があり、体外衝撃波結石破砕術〈ESWL〉を受けた。その結果、排出された結石は尿酸結石であることがわかった。

Aさんへの結石の再発予防に対する生活指導で適切なのはどれか。

- 「飲酒量に制限はありません」

- 「負荷の大きい運動をしましょう」

- 「1日2L程度の水分摂取をしましょう」

- 「動物性蛋白質を多く含む食品を摂取しましょう」

③ 「1日2L程度の水分摂取をしましょう」

尿管結石症のうち尿酸結石は高尿酸血症を原因とするもので、血清尿酸値のコントロール(6.0mg/dL以下)のため、1日2L程度の水分摂取が再発を防止するに当たり望ましい。

×① 「飲酒量に制限はありません」

尿酸値を上げる飲酒は制限する。

×② 「負荷の大きい運動をしましょう」

負荷の大きい運動(無酸素運動)により尿酸値が急上昇するため、高尿酸血症の患者には有酸素運動が適している。

×④ 「動物性蛋白質を多く含む食品を摂取しましょう」

尿酸を生成するプリン体が多く含まれる動物性蛋白質は制限する。

▶午前53

高齢者に対する生活史の聴き方で適切なのはどれか。

- 認知機能の評価尺度を用いる。

- 事実と異なる聴取内容を訂正する。

- 話を聴く前に文書による同意を得る。

- 高齢者が話しやすい時代の思い出から聴く。

④ 高齢者が話しやすい時代の思い出から聴く。

高齢者に対する生活史(ライフヒストリー)の聴き方として、出生から順序立てて話してもらう必要はなく、思い出すままに特に記憶に残っている体験をした時代から聴き、高齢者がより話しやすい、思い出しやすい方法をとることが適切である。

×① 認知機能の評価尺度を用いる。

評価尺度は用いず、主観的な体験・事実を汲み取る。

×② 事実と異なる聴取内容を訂正する。

事実と異なる点があっても、聴取者側で内容の訂正・修正は行わない。

×③ 話を聴く前に文書による同意を得る。

書面による同意を求めると、高齢者が身構えて話しにくくさせるおそれがある。

▶午前54改題

令和3年(2021年)の国民生活基礎調査における高齢者世帯の所得のうち62.3%を占めるものは何か。

- 稼働所得

- 財産所得

- 公的年金・恩給

- 年金以外の社会保障給付金

③ 公的年金・恩給

高齢者世帯の所得構成をみると、公的年金・恩給が207.4万円(62.3%)と半分以上を占め、次いで稼働所得が71.7万円(21.5%)となっている。

*第5編2章 1.公的年金 p245~246

▶午前55

Aさん(80歳、男性)は、空腹時の胃の痛みが2週間続くため受診し、1週後に胃内視鏡検査を受けることになった。

検査を受けるAさんへの看護で適切なのはどれか。

- 検査前日の夜に下剤を服用することを伝える。

- 検査前に前立腺肥大症の既往の有無を確認する。

- 検査中は仰臥位の姿勢を保持する。

- 検査後はすぐに食事ができることを説明する。

② 検査前に前立腺肥大症の既往の有無を確認する。

胃内視鏡検査を行いやすくするため、腸管の収縮を抑える抗コリン作用をもつ鎮痙薬が用いられるが、前立腺肥大症や緑内障では症状を悪化させるおそれがあり禁忌であるため、既往の有無を確認する必要がある。

×① 検査前日の夜に下剤を服用することを伝える。

上部消化管である胃内視鏡検査では下剤の服用は必要ない。下剤を服用するのは下部消化管である大腸内視鏡検査などの場合である。

×③ 検査中は仰臥位の姿勢を保持する。

唾液の誤嚥や胃食道逆流を防止するため、胃内視鏡検査では左側臥位をとる。

×④ 検査後はすぐに食事ができることを説明する。

検査前12時間を絶飲食とし、検査後も咽頭の麻酔が切れるまでの数時間は絶飲食である。

▶午前56

軽度の老人性難聴の特徴はどれか。

- ゆっくり話すと聞き取りにくい。

- 母音よりも子音が聞き分けにくい。

- 高音よりも低音が聞き取りにくい。

- イントネーションが理解しにくい。

② 母音よりも子音が聞き分けにくい。

蝸牛など感音系の器官が障害される加齢性難聴では、特に高音域が聞こえづらくなる。子音(か行K、さ行Sなど)の音域は母音(あA、いI、うU、えE、おO)よりも高音域であるため、母音よりも子音が聞き分けにくくなる。

▶午前57

Aさん(90歳、男性)は、脳梗塞による軽度の左半身麻痺がある。要介護2。最近、娘(65歳)とその家族と同居を始めた。Aさんの受診に付き添ってきた娘が看護師に「同居を始めてから疲れます」と話した。

この時の娘に対する看護師の対応で最も適切なのはどれか。

- 心療内科の受診を勧める。

- 娘の幼少期の親子関係を聞く。

- Aさんの介護老人保健施設への入所を勧める。

- 同居後に家族の生活がどのように変化したかを聞く。

④ 同居後に家族の生活がどのように変化したかを聞く。

同居の主な介護者の悩みやストレスの原因は、「家族の病気や介護」が最も多い。介護者の負担軽減のため、同居後に介護疲れが起きた原因等の情報を収集し(アセスメント)、それに基づいて適切な介護サービスの提案などの支援を行う。

▶午前58

Aさん(75歳、女性)は、腰部脊柱管狭窄症と診断されており、要介護1、障害高齢者の日常生活自立度判定基準A-1である。

Aさんが介護保険による貸与を受けられる福祉用具はどれか。

- 車椅子

- 歩行器

- 電動ベッド

- 入浴用椅子

② 歩行器

介護保険における居宅サービスの福祉用具貸与のうち、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するもの)は、要支援及び要介護1の者を含む全要支援・要介護者が貸与を受けられる。

×① 車椅子

×③ 電動ベッド

上記以外の種目については、要支援及び要介護1の者は、原則給付の対象外となる。

×④ 入浴用椅子

福祉用具のうち貸与になじまない性質を持つ入浴または排せつの用に供するもの等は販売を行い、購入費を保険給付の対象としている(特定福祉用具販売)。

*第5編1章 2.2〕介護給付 p233~236

▶午前59

乳幼児健康診査を規定しているのはどれか。

- 母子保健法

- 児童福祉法

- 次世代育成支援対策推進法

- 児童虐待の防止等に関する法律

① 母子保健法

母子保健法では、妊産婦と乳幼児に対する健康診査が規定されている。

*第3編2章 1.母子保健 p96~105

▶午前60

小児の呼吸法が、腹式呼吸から成人と同じ胸式呼吸に変化する時期はどれか。

- 生後6か月

- 3歳

- 7歳

- 12歳

③ 7歳

新生児期や乳児期では、横隔膜を上下に動かす腹式呼吸が中心である。7~8歳ころの学童期以降は胸式呼吸が優位となり、その間の幼児期後期ころは両者を組み合わせた胸腹式呼吸がみられる。

▶午前61

新生児の養育者に対する看護師の指導で正しいのはどれか。

- 「脂漏性湿疹は石けんで洗いましょう」

- 「臍帯はおむつで覆いましょう」

- 「うつぶせ寝にしましょう」

- 「日光浴をしましょう」

① 「脂漏性湿疹は石けんで洗いましょう」

乳児期に皮脂が過剰分泌されることで起きる脂漏性湿疹に対しては、弱酸性の石けんで洗うことが適切である。

×② 「臍帯はおむつで覆いましょう」

臍帯脱落を促すためにおむつで覆わない。

×③ 「うつぶせ寝にしましょう」

乳幼児突然死症候群〈SIDS〉の発症率を低くするため、うつぶせ寝ではなく仰向け寝で寝かせる。このほかSIDSの発症を防止するため、母乳で育てること、妊婦や周囲の喫煙をやめることが啓発されている。

×④ 「日光浴をしましょう」

紫外線による皮膚障害のおそれがあるため、新生児の日光浴は控える。

▶午前62

先天異常で正しいのはどれか。

- 軟骨無形成症は低身長になる。

- Turner〈ターナー〉症候群は高身長になる。

- Klinefelter〈クラインフェルター〉症候群は低身長になる。

- Pierre Robin〈ピエール・ロバン〉症候群は巨舌症がある。

① 軟骨無形成症は低身長になる。

軟骨無形成症は四肢短縮による低身長を特徴とする骨系統疾患である。

×② Turner〈ターナー〉症候群は高身長になる。

ターナー症候群はX染色体の欠失による染色体異常で生じる女性特有の疾患で、低身長が特徴である。

×③ Klinefelter〈クラインフェルター〉症候群は低身長になる。

クラインフェルター症候群はX染色体が一つ以上多い染色体異常で生じる男性特有の疾患で、高身長が特徴である。

×④ Pierre Robin〈ピエール・ロバン〉症候群は巨舌症がある。

ピエール・ロバン症候群は舌根沈下を特徴とする先天的疾患である。なお、巨舌症は21番染色体の先天性異常(21トリソミー)により生じるダウン症候群でみられる。

▶午前63

平成16年(2004年)に性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律が施行され、戸籍上の性別を変更することが可能になった。

その変更の条件で正しいのはどれか。

- 15歳以上であること

- うつ症状を呈していること

- 現に未成年の子がいないこと

- 両親の同意が得られていること

③ 現に未成年の子がいないこと

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律〈性同一性障害特例法〉により、性別の取扱いの変更の審判を行える者として、「18歳以上であること」「現に婚姻をしていないこと」「現に未成年の子がいないこと」「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること」のいずれにも該当することとしている。

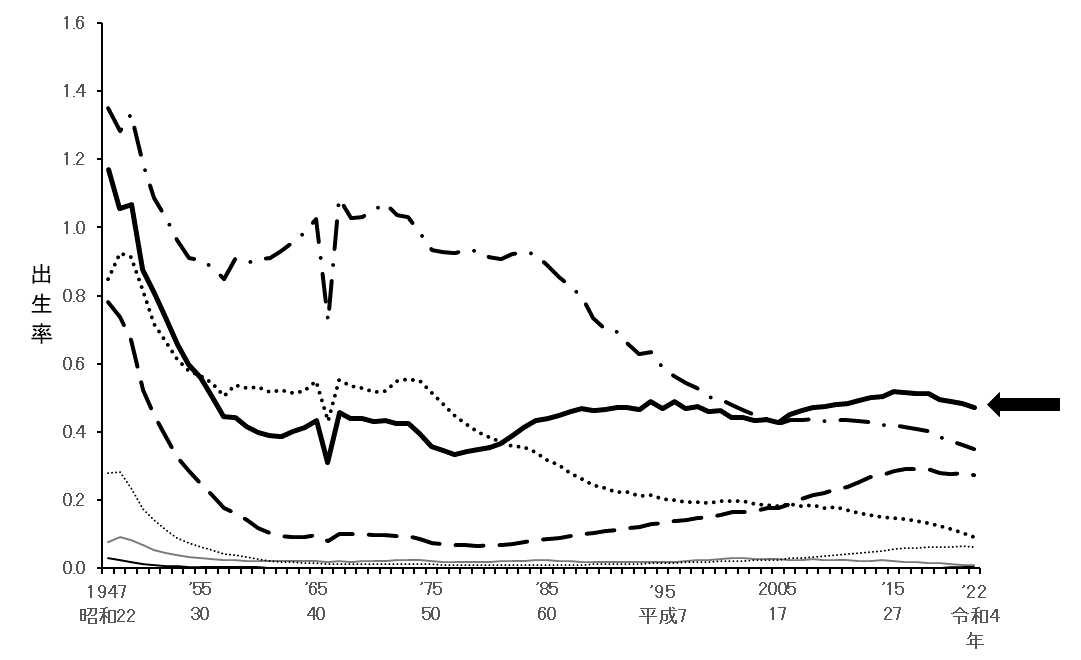

▶午前64改題

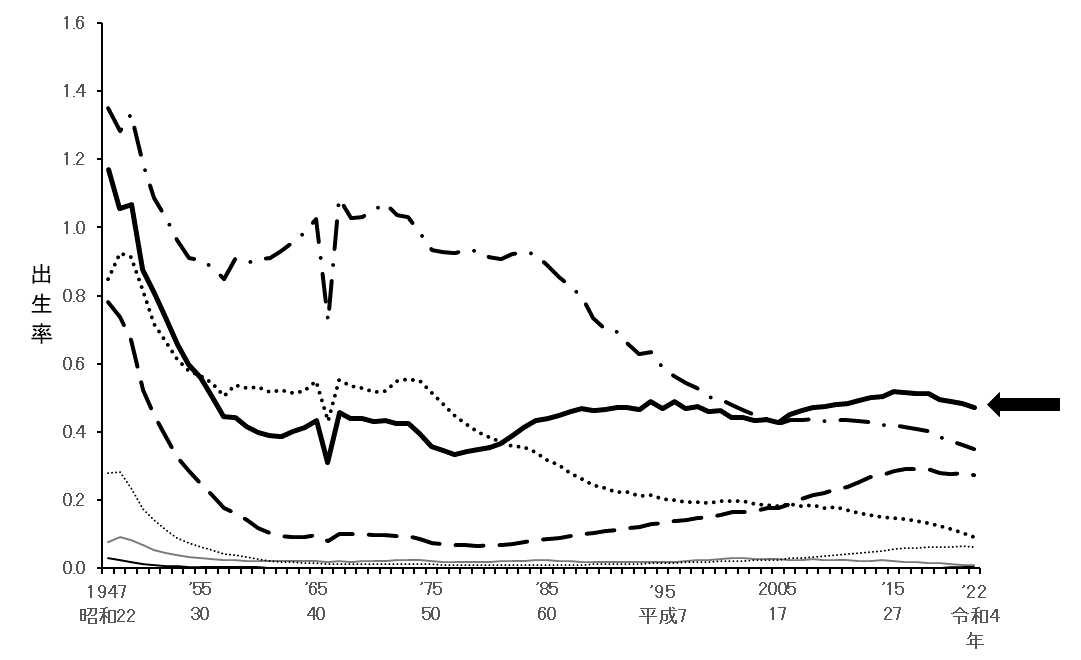

日本における母の年齢階級別出生率の推移を図に示す。

図の矢印で示してある年齢階級はどれか。

- 20~24歳

- 25~29歳

- 30~34歳

- 35~39歳

③ 30~34 歳

令和4年(2022年)の母の年齢階級別出生率をみると、30~34歳が0.4706と最も高く、次いで25~29歳(0.3483)となっている。かつては25~29歳の出生率が最も高かったが、平成17年頃から30~34歳の出生率が最も高い。

*第2編2章 2.出生 p49~53

▶午前65

女性を中心としたケア〈Women centered care〉の概念で適切なのはどれか。

- 父権主義を否定している。

- 周産期にある女性を対象とする。

- 全人的な女性という視点を重視する。

- 女性特有の疾患に関する看護を行う。

③ 全人的な女性という視点を重視する。

女性を中心としたケア〈Women centered care〉では、女性の身体的・心理的・社会的立場などあらゆる面を尊重した全人的な視点を重視する。

▶午前66

入院患者のせん妄に対する予防的介入で適切なのはどれか。

- 可能な限り離床を促す。

- 昼間は部屋を薄暗くする。

- 家族や知人の面会は必要最低限にする。

- 夕方に短時間の睡眠をとることを勧める。

① 可能な限り離床を促す。

せん妄は手術や入院など環境の変化によるストレス等で生じる意識障害で、その予防として朝の決まった時間に起床・離床して日光を浴び、夜も正しく就寝するなど生活リズム(概日リズム)を崩さないことが適切である。

×② 昼間は部屋を薄暗くする。

概日リズムを乱さないために、昼間に部屋にいる際は、日光が差し込むようにするなど明るくする。

×③ 家族や知人の面会は必要最低限にする。

対人関係(社会的つながり)の抑制はせん妄の一因となる。

×④ 夕方に短時間の睡眠をとることを勧める。

夕方の昼寝は短時間でも夜間の睡眠に影響するため、昼寝をする場合は午後の早い時刻に30分以内で行うことが望ましい。

▶午前67

注意欠如・多動性障害〈ADHD〉の症状はどれか。

- 音声チックが出現する。

- 計算を習得することが困難である。

- 課題や活動に必要なものをしばしば失くしてしまう。

- 読んでいるものの意味を理解することが困難である。

③ 課題や活動に必要なものをしばしば失くしてしまう。

注意欠陥多動性障害〈ADHD〉は多動性・衝動性(落ち着きがない、待てない)、不注意(注意が持続しにくい、作業ミスが多い)を特徴とする。

×① 音声チックが出現する。

チック症は単独、または諸発達障害と併存し発症するものである。

×② 計算を習得することが困難である。

×④ 読んでいるものの意味を理解することが困難である。

学習障害〈LD〉の特徴であり、読み書きや計算能力の獲得の困難さといった特性がある。

*第3編2章 4.精神保健 p113~119

▶午前68

精神医療審査会で審査を行うのはどれか。

- 精神保健指定医の認定

- 入院患者からの退院請求

- 退院後生活環境相談員の選任

- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による処遇の要否

② 入院患者からの退院請求

精神医療審査会は、措置入院と医療保護入院の要否や、入院患者からの退院請求や処遇改善請求の審査を行う。

×① 精神保健指定医の認定

厚生労働大臣が行う。

×③ 退院後生活環境相談員の選任

精神科病院管理者が行う。

×④ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による処遇の要否

精神保健審判員(裁判官との合議)が行う。

*第3編2章 4.精神保健 p113~119

▶午前69

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で、平成25年(2013年)に改正された内容はどれか。

- 保護者制度の廃止

- 自立支援医療の新設

- 精神保健指定医制度の導入

- 精神分裂病から統合失調症への呼称変更

① 保護者制度の廃止

保護者制度は、障害者に医療を受けさせるなどの義務を家族等に負わせていたもので、平成25年(2013年)の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正により廃止された。

×② 自立支援医療の新設

平成18年(2006年)の障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)施行による。

×③ 精神保健指定医制度の導入

昭和62年(1987年)の法改正による。

×④ 精神分裂病から統合失調症への呼称変更

平成14年(2002年)の日本精神神経学会の決定による。

*第3編2章 4.精神保健 p113~119

▶午前70改題

令和元年(2019年)の国民生活基礎調査において、要介護者等のいる世帯に同居している主な介護者全数の特徴で正しいのはどれか。

- 性別は女性が多い。

- 続柄は子が最も多い。

- 年齢は70~79歳が最も多い。

- 介護時間は「ほとんど終日」が最も多い。

① 性別は女性が多い。

同居の主な介護者を性別にみると、女性が65.0%と男性よりも多い。

×② 続柄は子が最も多い。

同居の主な介護者のうち「配偶者」が23.8%で最も多く、次いで「子」が20.7%となっている。

×③ 年齢は70~79歳が最も多い。

同居の主な介護者を年齢階級別にみると、男女とも「60~69歳」が28.5%、31.8%と最も多い。

×④ 介護時間は「ほとんど終日」が最も多い。

同居の主な介護者の介護時間をみると、総数では「必要なときに手をかす程度」が57.9%と最も多い。なお、要介護度別にみた場合、要介護度3~5では「ほとんど終日」が最も多くなっている。

*第5編1章 2.10〕介護者・要介護者等の状況 p240

▶午前71

Aさん(74歳、女性)は、1人暮らし。要介護1、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅱa。頻尿のため、自室からトイレへの移動中に廊下で失禁することが頻繁にある。1日3食の高齢者向け配食サービスを利用している。

現時点でのAさんの日常生活で最も起こりやすいのはどれか。

- 窒息

- 転倒

- 熱傷

- 徘徊

② 転倒

「要介護1」「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅱa」から、日常生活に一部介助が必要であるが、その上で自立はできる状態である。窒息や徘徊などのリスクは低いが、頻尿であるため特に夜間においてトイレへの移動中に転倒する危険性が十分に考えられる。

▶午前72

Aさん(77歳、男性)は、脳梗塞による左片麻痺があり、右膝の痛みにより立位が困難である。端坐位で殿部をわずかに持ち上げることはできる。妻(77歳)は小柄で、体格差のある夫の移乗の介助に負担を感じている。

Aさんのベッドから車椅子への移乗の際、妻の介護負担を軽減する福祉用具で適切なのはどれか。

- 歩行器

- ベッド柵

- 電動介助リフト

- トランスファーボード

④ トランスファーボード

トランスファーボードは、端座位が可能な被介護者に対して、車椅子とベッド間の移乗を容易にする福祉用具であり、介護者の身体的負担を軽減する。なお、坐位を保持することが難しい被介護者に対しては、③電動介助リフトの導入が検討される。

▶午前73

Aさん(82歳、男性)は、妻(75歳)と2人暮らし。障害高齢者の日常生活自立度判定基準B-1。日中は車椅子に座っていることが多い。Aさんの仙骨部に発赤があるのを発見したため、訪問看護師は妻にAさんへの介護方法を指導することにした。

妻に指導する内容で正しいのはどれか。

- 「仙骨部をマッサージしましょう」

- 「夜間は2時間毎に体位変換をしましょう」

- 「時々お尻を浮かすよう声をかけましょう」

- 「車椅子に座らせるときは円座を使いましょう」

③ 「時々お尻を浮かすよう声をかけましょう」

車椅子による坐位で圧力が集中する仙骨部は褥瘡の好発部位であり、定期的に座り直す、お尻を浮かすなどして圧力を和らげることが望ましい。

×① 「仙骨部をマッサージしましょう」

一般に褥瘡の予防・治療にマッサージは行わない。

×② 「夜間は2時間毎に体位変換をしましょう」

「障害高齢者の日常生活自立度判定基準B-1」は自力の寝返りが可能であるため、夜間において介護者の体位変換を要しない。

×④ 「車椅子に座らせるときは円座を使いましょう」

円座は仙骨部周囲の血行悪化により褥瘡を悪化させる。

▶午前74

地域包括ケアシステムにおける支援のあり方で、「互助」を示すのはどれか。

- 高齢者が生活保護を受けること

- 住民が定期的に体重測定すること

- 要介護者が介護保険サービスを利用すること

- 住民ボランティアが要支援者の家のごみを出すこと

④ 住民ボランティアが要支援者の家のごみを出すこと

×① 高齢者が生活保護を受けること

生活保護は税による公の負担であり、「公助」にあたる。

×② 住民が定期的に体重測定すること

自らの体重測定(健康管理)は「自助」にあたる。

×③ 要介護者が介護保険サービスを利用すること

介護保険は社会保険方式(被保険者が負担と受給を行う)であり、「共助」にあたる。

○④ 住民ボランティアが要支援者の家のごみを出すこと

ボランティアによる助け合いは「互助」に当たり、費用負担が制度的に裏付けされていない自発的なものという点で「共助」と異なる。

*第5編1章 2.6〕地域包括ケアシステム p238

▶午前75

医療提供の理念、病院・診療所等の医療を提供する場所、その管理のあり方を定めたのはどれか。

- 医療法

- 医師法

- 健康保険法

- 保健師助産師看護師法

① 医療法

医療法はわが国の医療提供体制の基本となる法律として、「医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項」「医療の安全を確保するために必要な事項」「病院・診療所・助産所の開設と管理に関し必要な事項」「これらの施設の整備と医療提供施設相互間の機能の分担・業務の連携を推進するために必要な事項」を定めている。

*第4編1章 1.医療法 p169~170

▶午前76

看護師Aが患者Bの点滴ボトルに薬剤を注入しているとき、新人看護師から患者Cについて相談を受けた。看護師Aが作業を中断し新人看護師に対応した後、患者Bの点滴ボトルに患者Cの名前を記入するというヒヤリハットが発生した。

この病棟の看護師長が行う再発防止策で適切なのはどれか。

- 看護師Aに対策を考えさせる。

- 看護師Aを注射の業務から外す。

- 作業中断の対策を病棟チームで検討する。

- 再発防止カンファレンスを1か月後に計画する。

③ 作業中断の対策を病棟チームで検討する。

医療機関内で医療事故につながりかねないインシデント(ヒヤリ・ハット)が発生した場合、再発防止を図ることを目的に、速やかにインシデントレポートにより、状況把握、要因分析、対策、職種間の情報共有を実施する。①や②のようにインシデントを起こした看護師個人の責任追及や懲罰等を行うものではない。

▶午前77

日本における政府開発援助〈ODA〉の実施機関として正しいのはどれか。

- 国際協力機構〈JICA〉

- 世界保健機関〈WHO〉

- 国連児童基金〈UNICEF〉

- 国連世界食糧計画〈WFP〉

① 国際協力機構〈JICA〉

開発途上国等への2国間協力として、わが国は国際協力機構〈JICA〉を通じた政府開発援助〈ODA〉を実施している。

*第1編2章 11.国際協力 p33~34

▶午前78

災害に関する記述で正しいのはどれか。

- 災害時の要配慮者には高齢者が含まれる。

- 人為的災害の被災範囲は局地災害にとどまる。

- 複合災害は同じ地域で複数回災害が発生することである。

- 発災直後に被災者診療を行う場では医療の供給が需要を上回る。

① 災害時の要配慮者には高齢者が含まれる。

災害対策基本法では、要配慮者とは高齢者、障害者、乳幼児など特に配慮を要する者を指し、そのうち特に支援を要する者の名簿(避難行動要支援者名簿)の作成が義務づけられている。

×② 人為的災害の被災範囲は局地災害にとどまる。

災害は、発災原因により自然災害と人為災害、被災範囲により広域災害と局地災害に分けられる。一般に人為災害は鉄道事故など局地災害にとどまるものが多いが、原子力発電所事故などの放射線事故では広域災害をもたらす。

×③ 複合災害は同じ地域で複数回災害が発生することである。

複合災害は自然災害や人為災害の同種あるいは異種の災害が短期間に続けて発生することを指し、例えば東日本大震災では、地震の後に津波、原発事故と複合的に災害が起こったものである。

×④ 発災直後に被災者診療を行う場では医療の供給が需要を上回る。

災害による医療従事者や医薬品等の供給不足と急性期患者の需要増加により、発災直後は医療の需要が供給を上回る。

▶午前79

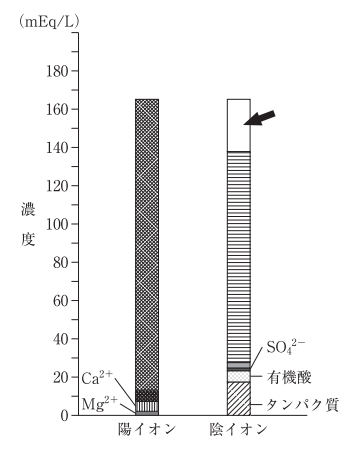

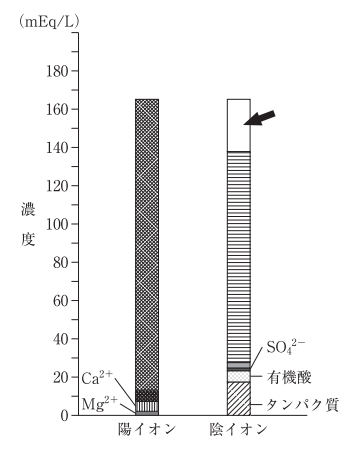

血漿の電解質組成を陽イオンと陰イオンに分けたグラフを示す。

矢印で示すのはどれか。

- ナトリウムイオン

- カリウムイオン

- リン酸イオン

- 塩化物イオン

- 重炭酸イオン

⑤ 重炭酸イオン

血漿の電解質組成をみると、陽イオンではナトリウムイオン(Na+)が大部分を占め、陰イオンでは塩化物イオン(Cl-)が最も多く、次いで重炭酸イオン(HCO3-)となっている。なお、成人の体重に占める水分量の約40%を占める細胞内液では、陽イオンでカリウムイオン(K+)、陰イオンでリン酸水素イオン(HPO42-)が最も多い。

▶午前80

血液中のカルシウムイオン濃度が低下した際に、ホルモン分泌量が増加するのはどれか。

- 膵島

- 甲状腺

- 下垂体

- 副腎皮質

- 副甲状腺

⑤ 副甲状腺

副甲状腺ホルモンは、低下した血中カルシウム濃度を上昇させる働きをもつ。甲状腺全摘手術等により副甲状腺ホルモンの分泌が低下すると、低カルシウム血症が生じ、手足の痙攣などのテタニー症状を呈することがある。

▶午前81

ネグレクトを受けている児の一時保護を決定するのはどれか。

- 家庭裁判所長

- 児童相談所長

- 保健所長

- 警察署長

- 市町村長

② 児童相談所長

児童相談所は各都道府県・指定都市に設置され、子どもに関する各種の相談に応じ、専門的な角度から調査・診断・判定を行い、児童の一時保護などの措置を行っている。一時保護の決定に当たっては、児童相談所長または都道府県知事が行う。

*第5編2章 4.児童家庭福祉 p247~250

▶午前82

新生児の殿部の写真を別に示す。

考えられるのはどれか。

- ポートワイン母斑

- サーモンパッチ

- ウンナ母斑

- 太田母斑

- 蒙古斑

⑤ 蒙古斑

蒙古斑は生後すぐから腰殿部に多くみられる青色の母斑で、成長とともに自然に消滅する。

▶午前83

排便反射の反射弓を構成するのはどれか。2つ選べ。

- 下腸間膜神経節

- 腹腔神経節

- 骨盤神経

- 腰髄

- 仙髄

③ 骨盤神経

⑤ 仙髄

便の移動による直腸内圧の上昇が、骨盤神経から仙髄の排便中枢に伝わり副交感神経を刺激することで、直腸壁の平滑筋の収縮や内肛門括約筋の弛緩が行われ、排便が促される。

▶午前84

アセチルコリンで収縮するのはどれか。2つ選べ。

- 心筋

- 排尿筋

- 腓腹筋

- 立毛筋

- 瞳孔散大筋

② 排尿筋

③ 腓腹筋

アセチルコリンは副交感神経や運動神経に働く神経伝達物質であり、骨盤内臓神経(副交感神経)から放出されると排尿筋が収縮し、運動神経から放出されると腓腹筋含む骨格筋が収縮する。

▶午前85

内臓の痛みを引き起こすのはどれか。2つ選べ。

- 虚血

- 氷水の摂取

- 48℃の白湯の摂取

- 平滑筋の過度の収縮

- 内視鏡によるポリープの切除

① 虚血

④ 平滑筋の過度の収縮

内臓痛は胃や腸管など管腔臓器の急激な拡張・収縮・伸展等により起こる鈍痛であり、嘔吐や悪心、冷や汗などの自律神経症状を伴うことがある。虚血に伴う痙攣や平滑筋の過度の収縮は内臓痛を引き起こす原因となる。

▶午前86

心電図検査における肢誘導はどれか。2つ選べ。

- Ⅰ

- V1

- V2

- V3R

- aVR

① Ⅰ

⑤ aVR

12誘導心電図は肢誘導と胸部誘導から構成され、肢誘導として双極誘導(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)と単極誘導(aVR・aVL・aVF)、胸部誘導として単極誘導(V1~V6)に分かれている。

▶午前87

日本の公的医療保険制度に含まれるのはどれか。2つ選べ。

- 年金保険

- 雇用保険

- 船員保険

- 組合管掌健康保険

- 労働者災害補償保険

③ 船員保険

④ 組合管掌健康保険

わが国の公的医療保険制度として、被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度があり、船員保険と組合管掌健康保険は被用者保険に当たる。

*第4編2章 1.医療保険制度 p218~219

▶午前88

糖尿病末梢神経障害による感覚障害のある患者へのフットケア指導で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 両足部を観察する。

- 熱めの湯をかけて洗う。

- 靴ずれしない靴を選ぶ。

- なるべく素足で過ごす。

- 爪は足趾の先端よりも短く切る。

① 両足部を観察する。

③ 靴ずれしない靴を選ぶ。

① 糖尿病患者に多くみられる感覚障害では血管や神経の障害による足病変が起こりやすく、毎日両足部を観察し、異常を見逃さないようにする。

③ わずかな創傷や火傷からでも重症化するおそれがあるため、足にフィットした靴擦れしない靴を履くことが適している。

×② 熱めの湯をかけて洗う。

神経障害により熱などの刺激を感じられなくなり火傷のおそれが高まるため、足浴で用いる湯は体温より少し高い38〜40℃とする。

×④ なるべく素足で過ごす。

創傷を避けるため、外出しない場合でも自宅等では靴下を履くことなどが適している。

×⑤ 爪は足趾の先端よりも短く切る。

爪の内側の皮膚を傷つけないよう、爪は指の先端と同じ長さに切り、深爪を避ける。

▶午前89

出生直後の正常新生児に当てはまる特徴はどれか。2つ選べ。

- 生理的に多血である。

- 腸内細菌叢が定着している。

- 噴門部の括約筋は発達している。

- Babinski〈バビンスキー〉反射がみられる。

- 胎盤を通じて母体からIgMが移行している。

① 生理的に多血である。

④ Babinski〈バビンスキー〉反射がみられる。

① 新生児は母胎内の低酸素に対応するため赤血球数が多く、生理的に多血を示す。この多量の赤血球は壊れやすいため、新生児ではヘモグロビンの分解に伴うビリルビンの生成により、生理的な黄疸がみられる。

④ バビンスキー反射は新生児にみられる原始反射で、足底の外縁に刺激を与えた際に母指が甲側に曲がる現象をいう。出生後すぐから反応が見られ、1歳ころには消失する。

×② 腸内細菌叢が定着している。

出生直後の腸内は基本的に無菌で、新生児期から腸内細菌叢は急激に変化し、3歳ころには成人と同様の構成となる。

×③ 噴門部の括約筋は発達している。

新生児は噴門部(胃の入り口)の括約筋が発達しておらず、排気とともに少量の母乳を吐く溢乳がみられる。

×⑤ 胎盤を通じて母体からIgMが移行している。

胎児期に胎盤を通じて母体から受け取るものはIgGである。

▶午前90

身長170cm、体重70kgの成人の体格指数(BMI)を求めよ。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。

解答:① ②

①2 ②4

成人の肥満・やせを判定できる指標として体格指数(BMI)が用いられ、BMIが25以上で肥満、18.5未満でやせとされる。BMIは、体重(kg)÷(身長(m))2で求められる。本問では、70÷(1.7×1.7)=24.2214...を四捨五入し24となる。

*第3編1章 1.2〕(4)肥満とやせ p83

▶午後26

嗅覚の一次中枢はどれか。

- 嗅球

- 嗅上皮

- 後頭葉

- 上鼻甲介

① 嗅球

空気中のにおいは嗅上皮の嗅細胞が受容し、嗅神経を経由して一次中枢である嗅球へと情報が伝えられる。

▶午後27

標的細胞の細胞膜に受容体があるのはどれか。

- 男性ホルモン

- 甲状腺ホルモン

- 糖質コルチコイド

- 甲状腺刺激ホルモン

④ 甲状腺刺激ホルモン

甲状腺刺激ホルモンなどの水溶性ホルモンは細胞膜を通過することができないため、標的細胞の細胞膜にある特異的な受容体に結合する。一方、標的細胞の細胞内に受容体がある脂溶性ホルモンとしては、ステロイドホルモン(①性ホルモン・③糖質コルチコイド)や②甲状腺ホルモンがある。

▶午後28

開心術後の心タンポナーデで正しいのはどれか。

- 徐脈

- 心音増強

- 心拍出量の増加

- 中心静脈圧の上昇

④ 中心静脈圧の上昇

心タンポナーデは、心臓と心外膜の間にある心嚢液が大量に貯留し、心臓の拡張が抑制された状態をいう。心拍出量が低下するため、血圧低下や頻脈、中心静脈圧の上昇が起きる。このほか、心音減弱、尿量減少、胸部エックス線写真での心拡大像などの徴候がみられる。

▶午後29

介護保険の第1号被保険者で正しいのはどれか。

- 介護保険料は全国同額である。

- 介護保険被保険者証が交付される。

- 40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。

- 介護保険給付の利用者負担は一律3割である。

② 介護保険被保険者証が交付される。

×① 介護保険料は全国同額である。

市町村ごとに介護サービス量などに応じた定額保険料が設定される。

○② 介護保険被保険者証が交付される。

×③ 40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。

第1号被保険者は65歳以上の者で、年齢が達した際に介護保険被保険者証が交付される。なお、40~64歳の医療保険加入者は第2号被保険者であり、特定疾病に罹患して要介護等の認定を受けた場合に介護保険被保険者証が交付される。

×④ 介護保険給付の利用者負担は一律3割である。

利用者は費用の1割(所得により2割または3割)を負担して介護サービスを受ける。

*第5編1章 2.1〕保険給付の手続き p231~233

▶午後30

発達障害者支援法で発達障害と定義されているのはどれか。

- 学習障害

- 記憶障害

- 適応障害

- 摂食障害

① 学習障害

発達障害者支援法では、発達障害を広汎性発達障害(自閉症、アスペルガー症候群など)、学習障害、注意欠陥多動性障害など、通常低年齢で発症する脳機能の障害と定義している。学習障害は、読み書きや計算能力の獲得の困難さを特徴とする。

*第3編2章 4.精神保健 p113~119

▶午後31

自殺対策基本法で都道府県に義務付けられているのはどれか。

- 自殺総合対策推進センターの設置

- 自殺総合対策大綱の策定

- ゲートキーパーの養成

- 自殺対策計画の策定

④ 自殺対策計画の策定

自殺対策基本法に基づき、政府には自殺総合対策大綱の策定を、都道府県や市町村には自殺対策計画の策定を義務づけている。

*第3編2章 6.自殺対策 p123~124

▶午後32

ハヴィガースト, R. J.の発達課題に関する説明で適切なのはどれか。

- 成長に伴い発達課題は消失する。

- 各発達段階の発達課題は独立している。

- 身体面の変化と発達課題は無関係である。

- 発達課題の達成は個人の生活と関連する。

④ 発達課題の達成は個人の生活と関連する。

ハヴィガーストは成長段階(乳幼児期・児童期・青年期・壮年期・中年期・老年期)ごとに果たすべき課題(発達課題)を示している。個人の生活や身体面の変化は、発達課題と密接に関わる。

▶午後33

風疹の疑いがある入院患者の隔離予防策で適切なのはどれか。

- 標準予防策

- 標準予防策と接触感染予防策

- 標準予防策と飛沫感染予防策

- 標準予防策と空気感染予防策

③ 標準予防策と飛沫感染予防策

手指衛生などの標準予防策に加えて、感染経路予防策として風疹の主な感染経路である飛沫感染予防策を講じる必要がある。

*第3編3章 3.5〕風しん・麻しん p140

▶午後34

死後の処置で適切なのはどれか。

- 枕は氷枕にする。

- 義歯を装着する。

- 肛門には青梅綿、脱脂綿の順で詰める。

- 和装の更衣の場合、襟は右前に合わせる。

② 義歯を装着する。

死後の処置(エンゼルケア)では、故人を生前の顔貌に近づけ、清潔にするためのケアを行う。義歯は死後硬直の始まる2時間以内に装着する。

×① 枕は氷枕にする。

通常の枕を用いる。

×③ 肛門には青梅綿、脱脂綿の順で詰める。

吸水性のある脱脂綿、防水性のある青梅綿の順で詰めることで、体液の漏出を防ぐ。

×④ 和装の更衣の場合、襟は右前に合わせる。

和装着物では襟を左前、ひもを縦結びとすること(いわゆる死装束)。

▶午後35

嚥下障害を評価する改訂水飲みテストで正しいのはどれか。

- 嚥下後10秒間で評価する。

- 嚥下動作の準備期を評価する。

- 嚥下後の呼吸状態を評価する。

- 80mLの水の嚥下状況を評価する。

③ 嚥下後の呼吸状態を評価する。

改訂水飲みテストは、嚥下の第3段階である口腔期から第5段階である食道期を評価するもので、3mLほどの少量の水の嚥下を2度行い、むせこみや呼吸状態、声の変化を確認する。

▶午後36

入浴時に全身の血液循環を促進する作用はどれか。

- 鎮静作用

- 浮力作用

- 抗酸化作用

- 静水圧作用

④ 静水圧作用

静止した水に浸かることで水圧による全身のマッサージ効果が生まれ、血液循環が促進される(静水圧作用)。なお、②浮力効果では腰痛や関節痛等の緩和効果がある。

▶午後37

1回換気量に関係なく吸入酸素濃度を調節できる器具はどれか。

- 鼻カニューレ

- フェイスマスク

- ベンチュリーマスク

- リザーバー付酸素マスク

③ ベンチュリーマスク

ベンチュリーマスクは酸素療法で用いる酸素投与器具で、ダイリューターで24~50%の酸素濃度を調節し、酸素流量を設定することで、患者の1回換気量に左右されず安定した投与ができる。

▶午後38

成人患者への薬剤の投与方法で正しいのはどれか。

- 筋肉内注射は大殿筋に行う。

- 点眼薬は結膜囊に滴下する。

- 皮下注射は前腕内側に行う。

- 食間の指示の経口薬は食事中に服用させる。

② 点眼薬は結膜囊に滴下する。

点眼時は下眼瞼を軽く下に引き、容器の先端を当てないように下眼瞼結膜の中央に滴下する。

×① 筋肉内注射は大殿筋に行う。

筋肉内注射は中殿筋や三角筋に行い、皮下組織の奥にある筋肉内に直接注射するため、確実に届くように45~90度の角度で刺入する。

×③ 皮下注射は前腕内側に行う。

皮下注射は上腕外側に行い、皮下脂肪が5mm以上の部位の皮膚をつまみ上げて、10~30度の角度で刺入する。

×④ 食間の指示の経口薬は食事中に服用させる。

食間は食事と食事の間を指し、食間指示の経口薬は食後の約120分(2時間)後に服用する。

▶午後39

永久的止血法に含まれるのはどれか。

- 止血帯法

- タンポン法

- 血管結紮法

- 間接圧迫止血法

③ 血管結紮法

血管を縫合する血管結紮法は永久的止血法の一つである。

×① 止血帯法

止血帯で圧迫する止血帯法は、一次止血法の一つである。

×② タンポン法

創腔にガーゼを詰めるタンポン法は、一次止血法の一つである。

×④ 間接圧迫止血法

出血部位に近い中枢側(心臓側)の動脈を圧迫する間接圧迫止血法は、一次止血法の一つである。

▶午後40

成人に行う頭部MRI検査で正しいのはどれか。

- 造影を伴わない場合は検査直前まで飲食してよい。

- 使い捨てカイロは装着したままでよい。

- 検査中は手足を自由に動かしてよい。

- 補聴器は装着したままでよい。

① 造影を伴わない場合は検査直前まで飲食してよい。

頭部画像の診断を容易にする造影剤を使用する場合は、検査前に飲食の制限が必要であるが、造影を伴わない場合は飲食の制限はない。

×② 使い捨てカイロは装着したままでよい。

×④ 補聴器は装着したままでよい。

強力な磁場を発生させるMRI検査では、正確な診断のために磁性のある使い捨てカイロや金属部を含む補聴器を外す必要がある。

×③ 検査中は手足を自由に動かしてよい。

正確な診断のため、検査中は体を動かさないようにする。

▶午後41

Aさん(48歳、男性)は、仕事中に生じた胸部と右肩の違和感を主訴に来院した。バイタルサインは安定しているが、スタンフォード分類B型の急性大動脈解離と診断され、医師から手術を勧められた。

治療の選択で迷っている様子のAさんへの対応で適切なのはどれか。

- 「医師からの治療のリスクや合併症の説明で、不明な点はありますか」

- 「手術を受けるか受けないか、すぐに決めたほうがよいです」

- 「医師の判断に任せるのが一番よいと思います」

- 「緊急度が高いので、話はあとにしましょう」

① 「医師からの治療のリスクや合併症の説明で、不明な点はありますか」

○① 「医師からの治療のリスクや合併症の説明で、不明な点はありますか」

×② 「手術を受けるか受けないか、すぐに決めたほうがよいです」

×③ 「医師の判断に任せるのが一番よいと思います」

医療提供の際には、医療提供者が患者に対して不安の残らないように十分な説明を行うこと、それを受けて患者が理解し同意すること(インフォームド・コンセント)が適切である。

×④ 「緊急度が高いので、話はあとにしましょう」

大動脈解離の緊急度を判定するスタンフォード分類では、上行大動脈に解離が及んでいるA型(緊急手術が必要)と、上行大動脈に解離が及んでいないB型に分類しており、当患者はB型であるため緊急性が高いとはいえない。

▶午後42

Aさん(64歳、男性)は、2年前に前立腺癌と診断され、内分泌療法を受けていた。1か月前から体動時に強い痛みが腰部に生じるようになり、外来を受診したところ腰椎転移と診断された。

Aさんに生じている痛みで最も考えられるのはどれか。

- 関連痛

- 体性痛

- 中枢痛

- 内臓痛

② 体性痛

体性痛は皮膚や骨、関節、筋肉などの体性組織の障害により生じる局所的な痛みであり、本問の腰椎転移による腰部局所の強い痛みは体性痛と考えられる。なお、④内臓痛は管腔臓器の急激な拡張等により起こる鈍痛で局所が不明瞭である。

▶午後43

成人患者の気管支喘息の治療で正しいのはどれか。

- テオフィリンの投与中は血中濃度の測定が必要である。

- 副腎皮質ステロイド薬吸入後の含嗽は必要ない。

- インフルエンザワクチン接種は禁忌である。

- 発作時にはβ遮断薬を内服する。

① テオフィリンの投与中は血中濃度の測定が必要である。

テオフィリンは気管支喘息の治療に用いられる治療薬であるが、患者の年齢や併用薬物等により血中濃度が不安定となり、悪心や嘔吐などの副作用が生じることがあるため、テオフィリンの投与中は血中濃度の確認が必要である。

×② 副腎皮質ステロイド薬吸入後の含嗽は必要ない。

吸入ステロイド薬は抗炎症作用をもち喘息発作の予防に用いられるが、カンジダ症や嗄声など口腔の副作用〈有害事象〉のおそれがあるため、吸入後は必ず含嗽(うがい)をする必要がある。

×③ インフルエンザワクチン接種は禁忌である。

喘息患者においては、インフルエンザの罹患による重症化や合併症のリスクを下げるため、患者の健康状態や体質を勘案した上でインフルエンザワクチンの接種を行うことができる。

×④ 発作時にはβ遮断薬を内服する。

発作時には気管支拡張作用(β作用)をもつβ2刺激薬を用いる。β作用の遮断薬は気管支喘息を悪化させるため禁忌である。

▶午後44

経皮的腎生検を受ける患者への説明で適切なのはどれか。

- 検査中の体位は仰臥位とする。

- 穿刺時にくり返し深呼吸をする。

- 検査後はベッド上安静とする。

- 検査後2日間は禁食にする。

③ 検査後はベッド上安静とする。

腎生検とは、腎臓の組織を採取し、腎臓の状態を正確に診断するものである。検査後は半日~1日ベッド上安静とし、退院後も腹圧のかかる動作や激しい運動を避ける必要がある。

×① 検査中の体位は仰臥位とする。

背中側から針を刺すため、通常検査中は腹臥位である。

×② 穿刺時にくり返し深呼吸をする。

腎臓が動いて組織を損傷しないよう、穿刺時は呼吸を止める。

×④ 検査後2日間は禁食にする。

検査後、問題がなければ飲食は可能である。

▶午後45

糖質コルチコイドの分泌が長期に過剰となった状態の身体所見で正しいのはどれか。

- 眼球突出

- 甲状腺腫大

- 頻脈

- 満月様顔貌

④ 満月様顔貌

副腎皮質ホルモンである糖質コルチコイド(コルチゾール)の長期過剰により、満月様顔貌〈ムーンフェイス〉や高血糖、高血圧、易感染性、骨粗鬆症、体重増加、月経不順などが症状として表れる(クッシング症候群)。なお、①~③は甲状腺ホルモンの過剰による甲状腺機能亢進症(バセドウ病)にみられる特徴である。

▶午後46

慢性副鼻腔炎の手術を受けた患者に対する説明で適切なのはどれか。

- 咽頭にたまった分泌物は飲んでも良い。

- 臥床時は頭部を低く保つ。

- 手術当日から入浴が可能である。

- 物が二重に見えるときは看護師に伝える。

④ 物が二重に見えるときは看護師に伝える。

慢性副鼻腔炎は炎症によって慢性的に副鼻腔内に膿がたまる病気で、手術治療としては炎症を起こした粘膜や鼻ポリープ(鼻茸)の切除が行われる。手術の合併症としてごくまれに距離の近い目の壁を傷つけて、複視や視力低下が起きる可能性がある。

×① 咽頭にたまった分泌物は飲んでも良い。

合併症である出血を観察するため、分泌物は吐き出すようにする。

×② 臥床時は頭部を低く保つ。

×③ 手術当日から入浴が可能である。

合併症である出血を防止するため、頭部を高く保つ、入浴を避ける。

▶午後47

サクセスフルエイジングの説明で適切なのはどれか。

- 老化の過程にうまく適応する。

- 権威のある者によって一方的に守られる。

- 生命あるものに共通して起こる現象である。

- 社会的な役割から離脱することで自由になる。

① 老化の過程にうまく適応する。

サクセスフルエイジングは幸福に老いることを指し、老化に伴う変化にうまく適応しながら、身体的・精神的・社会的に生活の質〈QOL〉を維持・向上させることが重要である。

▶午後48

判断能力が不十分な認知症高齢者の権利擁護を目的とするのはどれか。

- 公的年金制度

- 生活保護制度

- 後期高齢者医療制度

- 日常生活自立支援事業

④ 日常生活自立支援事業

認知症や精神障害等により判断能力が不十分な人の権利擁護(アドボカシー)として、社会福祉協議会が福祉サービスの利用に関する援助などを行う日常生活自立支援事業や、財産の管理などに関する事務を成年後見人等が代理で行う成年後見制度がある。

*第5編2章 7.権利擁護〈アドボカシー〉 p255

▶午後49

Aさん(76歳、女性)は、ステージ2の慢性腎臓病と診断された。身長146cm、体重50kg。日常生活は自立し、毎日家事をしている。週2回、ビールをグラス1杯程度飲んでいる。

Aさんへの生活指導の内容で優先されるのはどれか。

- 安静

- 禁酒

- 減塩

- 体重の減量

③ 減塩

ステージ2の慢性腎臓病は軽度の機能低下であり、糖尿病、高血圧、脂質異常症などの危険因子を減らすために、エネルギーや塩分制限など食事療法が中心となる。

×① 安静

適度な有酸素運動などは慢性腎臓病の運動療法として適切である。

×② 禁酒

節度ある適度な飲酒量として1日平均純アルコール約20g(ビール中瓶1本500ml)とされており、本問の飲酒量は適切である。

×④ 体重の減量

体格指数であるBMI(体重(kg)÷身長(m)2)は、50÷(1.46×1.46)≒23.5で肥満(BMI≧25.0)に当たらないため、直ちに減量は必要ない。

▶午後50

認知症高齢者との対話で適切なのはどれか。

- 表情を見せながら話す。

- 高齢者の横から話しかける。

- 会話の内容を記憶しているか確認する。

- 言葉が出てこない時は思い出すまで待ち続ける。

① 表情を見せながら話す。

理解力の低下した認知症患者との対話において、表情などの非言語コミュニケーションを会話に取り入れることで、対話を円滑に行うための補助となる。

×② 高齢者の横から話しかける。

高齢者では加齢性難聴が多く、話しかける際は正面からアイコンタクトを取って話しかける。

×③ 会話の内容を記憶しているか確認する。

高齢者の自尊心を傷つけないよう、記憶力を確かめるやりとりを避ける。

×④ 言葉が出てこない時は思い出すまで待ち続ける。

無理に思い出させようとせずに、異なる角度から対話を続ける。

▶午後51

介護保険制度における地域密着型サービスはどれか。

- 介護老人保健施設

- 介護老人福祉施設

- 通所リハビリテーション

- 認知症対応型共同生活介護〈認知症高齢者グループホーム〉

④ 認知症対応型共同生活介護〈認知症高齢者グループホーム〉

認知症対応型共同生活介護(グループホーム〉は介護保険制度における地域密着型サービスの一つで、比較的安定した状態にある認知症の要介護者(要支援者)が、共同生活(1ユニット5~9人)を営む住居で日常生活上の世話や機能訓練を受けるものである。

×① 介護老人保健施設

介護老人保健施設は介護保険制度における「施設サービス」の一つで、症状が安定期にある要介護者に対し、看護、医学的管理の下における必要な医療や日常生活上の世話を行う。

×② 介護老人福祉施設

介護老人福祉施設は介護保険制度における「施設サービス」の一つで、原則要介護3以上の要介護者に対し、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行う。

×③ 通所リハビリテーション

通所リハビリテーションは介護保険制度における「居宅サービス」の一つで、介護老人保健施設、介護医療院、病院・診療所等に通って、心身の機能の維持回復・日常生活の自立のためのリハビリテーションを受けるサービスをいう。

*第5編1章 2.2〕介護給付 p233~236

▶午後52改題

令和3年(2021年)の人口動態調査で、5~9歳の死因における不慮の事故の原因で最も多いのはどれか。

- 窒息

- 交通事故

- 転倒・転落

- 溺死および溺水

② 交通事故

令和3年(2021年)の不慮の事故の原因は、0歳では窒息、1~4歳では溺死及び溺水、5~9歳では交通事故、10~14歳では交通事故が最も多い。

*第2編2章 3.死亡 p53~62

▶午後53

小児慢性特定疾病対策における医療費助成で正しいのはどれか。

- 対象は5疾患群である。

- 対象年齢は20歳未満である。

- 医療費の自己負担分の一部を助成する。

- 難病の患者に対する医療等に関する法律に定められている。

③ 医療費の自己負担分の一部を助成する。

児童福祉法の規定により、小児慢性特定疾病(令和3年11月1日現在、16疾患群788疾病)にかかっている18歳未満(引き続き治療が必要であると認められる場合は20歳未満)の児童等を対象に、医療費の自己負担分の一部を助成している。

*第3編4章 2.難病対策 p155~160

▶午後54

乳幼児の正常な言語発達で正しいのはどれか。

- 生後1か月で喃語が出始める。

- 生後6か月で意味のある1語が言える。

- 1歳2か月で2語文を話す。

- 4歳で4つの色を正しく言える。

④ 4歳で4つの色を正しく言える。

乳幼児の発達スクリーニング検査として用いられるDENVERⅡ(デンバー発達判定法)では、①喃語は3か月、②意味のある1語は1歳、③2語文は1歳10か月、④4つの色(赤・青・黄・緑)の区別は3歳6か月ころに半数程度の乳幼児が可能となる。

▶午後55

離乳の開始で正しいのはどれか。

- 離乳食は1日2回から開始する。

- 人工乳はフォローアップミルクにする。

- 哺乳反射の減弱が開始時の目安のひとつである。

- 離乳食は歯ぐきでつぶせる硬さのものから始める。

③ 哺乳反射の減弱が開始時の目安のひとつである。

離乳の開始目安は、首のすわりがしっかりする、寝返りができる、5秒以上座れる、スプーンなどを口に入れても舌で押し出すことが少なくなる(哺乳反射の減弱)などである。

×① 離乳食は1日2回から開始する。

×④ 離乳食は歯ぐきでつぶせる硬さのものから始める。

生後5~6か月ころの離乳初期はなめらかにすりつぶした状態の食物で1日1回から開始し、7~8か月ころの離乳中期には舌でつぶせる固さのものを1日2回、9~11か月の離乳後期には歯ぐきでつぶせる固さのものを1日3回与える。

×② 人工乳はフォローアップミルクにする。

フォローアップミルクは離乳食が順調に進まず、鉄分不足のリスクが高い場合などに、離乳食の補完として使用するもので、生後9か月ころから利用できる。母乳代替食品ではない。

▶午後56

障害のレベルを運動機能と知能指数で区分するのはどれか。

- 大島分類

- NYHA分類

- 国際生活機能分類〈ICF〉

- Hugh-Jones〈ヒュー・ジョーンズ〉分類

① 大島分類

大島分類は重症心身障害児(者)の判定に用いられる方法で、横軸に運動機能、縦軸に知能指数〈IQ〉を示し、その交差する数値により障害のレベルを評価する。

×② NYHA分類

NYHA分類は心疾患のレベルを評価する。

×③ 国際生活機能分類〈ICF〉

国際生活機能分類〈ICF〉は心身機能・身体構造、活動、参加からなる生活機能等を評価する。

×④ Hugh-Jones〈ヒュー・ジョーンズ〉分類

ヒュー・ジョーンズ分類は呼吸困難のレベルを判定する。

▶午後57

人間の性の意義と特質の組合せで適切なのはどれか。

- 快楽性としての性――種の保存

- 生殖性としての性――心理・社会的属性

- 性役割としての性――性的指向

- 連帯性としての性――人間関係の形成

④ 連帯性としての性――人間関係の形成

×① 快楽性としての性――種の保存

生殖性としての性(セックス)の特質である。

×② 生殖性としての性――心理・社会的属性

性役割としての性(ジェンダー)の特質である。

×③ 性役割としての性――性的指向

恋愛感情が同性・異性・両方と向かう方向性(セクシュアル)の特質である。

▶午後58

出生前診断を目的とした羊水検査で適切なのはどれか。

- 先天性疾患のほとんどを診断することができる。

- 診断された染色体異常は治療が可能である。

- 合併症として流早産のリスクがある。

- 妊娠22週以降は検査できない。

③ 合併症として流早産のリスクがある。

羊水検査は子宮内穿刺を行って羊水の採取を行い、胎児の染色体異常等を検査する確定的検査である。侵襲的検査のため、合併症としてまれではあるが流早産のリスクを伴う。

×① 先天性疾患のほとんどを診断することができる。

羊水検査では一部の先天性疾患を検査する。

×② 診断された染色体異常は治療が可能である。

診断された染色体異常を治療することはできない。

×④ 妊娠22週以降は検査できない。

羊水検査は一般的に妊娠15~18週に行うものであるが22週以降も可能である。

▶午後59

新生児聴覚スクリーニング検査で正しいのはどれか。

- 空腹時に行う。

- 泣いていない時に行う。

- タンデムマス法で行う。

- 生後24時間以内に行う。

② 泣いていない時に行う。

新生児聴覚スクリーニング検査は生後すぐの新生児を対象にした聴覚簡易検査である。検査時に泣いたり動いたりすると、正確な判定が行えない可能性がある。

×① 空腹時に行う。

空腹時には児が意思表示として泣き出すおそれがあるため、授乳後の入眠時に行う。

×③ タンデムマス法で行う。

自動調整脳幹反応検査装置(AABR)などの装置を使用する。なお、タンデムマス法は新生児マススクリーニング(先天性代謝異常等検査)に用いる。

×④ 生後24時間以内に行う。

おおむね生後3日以内に実施する「初回検査」と、初回検査においてリファー(要再検)であった児を対象として、おおむね生後1週間以内に実施する「確認検査」がある。

*第3編2章 1.母子保健 p96~105

▶午後60

リエゾン精神看護の活動はどれか。

- 行動制限の指示

- 向精神薬の処方

- 他科への転棟指示

- コンサルテーションへの対応

④ コンサルテーションへの対応

リエゾンは連携や橋渡しを意味し、リエゾン精神看護では精神科と精神科以外をつなぐケアを指す。精神科を専門とするリエゾン看護師の役割の一つとして、異なる専門性をもつ者からの相談に応じて特定の対象を援助するためのあり方を検討するコンサルテーションへの対応が挙げられる。

▶午後61

知的障害〈精神遅滞〉の原因となる疾患はどれか。

- 統合失調症

- フェニルケトン尿症

- Alzheimer〈アルツハイマー〉病

- Creutzfeldt-Jakob〈クロイツフェルト・ヤコブ〉病

② フェニルケトン尿症

知的障害〈精神遅滞〉は、発達期(おおむね18歳まで)にあらわれる知的機能・適応機能両面の欠陥を含む障害とされる。その原因の一つとして、先天性アミノ酸代謝異常であるフェニルケトン尿症があり、通常新生児マススクリーニング検査で診断され、早期発見・早期治療により知的障害の発生を予防することが可能である。

*第3編2章 1.母子保健 p96~105

▶午後62

Aさん(24歳、男性)は、昼間の過剰な眠気を主訴に来院した。半年前に居眠り運転で交通事故を起こした。入眠時の幻視や睡眠と覚醒の移行期に体を動かせなくなることがある。また、笑ったり、怒ったりしたときに脱力してしまうこともある。

最も考えられる疾患はどれか。

- 睡眠時遊行症

- ナルコレプシー

- 睡眠時無呼吸症候群

- 睡眠・覚醒スケジュール障害

② ナルコレプシー

ナルコレプシーは日中突然の強い眠気をもたらす過眠症であり、特徴的な症状として、驚いたときや笑ったときに脱力する、入眠時に幻覚や金縛りを体験することが挙げられる。

×① 睡眠時遊行症

睡眠時遊行症(夢遊病)は深いノンレム睡眠中に、ほぼ無意識に動き回る症状をいう。一方、浅いレム睡眠中に大声を上げる、暴れるなどの動作をとる症状をレム睡眠行動障害という。

×③ 睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群は睡眠中に何度も呼吸が止まり、低酸素状態が生じるもので、いびきや起床時の頭痛・めまい、日中の眠気などの症状を起こす。

×④ 睡眠・覚醒スケジュール障害

生物は地球の自転による昼夜変化に同調して、約24時間周期のサーカディアンリズム(概日リズム)に則り体内環境を変化させるが、不規則な勤務や生活等によりその調整ができなくなった睡眠障害を睡眠・覚醒スケジュール障害という。

▶午後63

現在の日本の精神医療で正しいのはどれか。

- 精神保健福祉センターは各市町村に設置されている。

- 精神病床に入院している患者の疾患別内訳では認知症が最も多い。

- 精神障害者保健福祉手帳制度によって通院医療費の給付が行われる。

- 人口当たりの精神病床数は経済協力開発機構〈OECD〉加盟国の中では最も多い。

④ 人口当たりの精神病床数は経済協力開発機構〈OECD〉加盟国の中では最も多い。

令和3年(2021年)の精神病床数は32.4万床(人口10万人対257.8床)、精神病床の平均在院日数は275.1日で、以前と比べて減少・短縮しているものの、ともに国際的にみても非常に高い水準にある。

×① 精神保健福祉センターは各市町村に設置されている。

精神保健福祉センターは都道府県・指定都市に設置され、地域精神保健業務を技術面から指導・援助する。

×② 精神病床に入院している患者の疾患別内訳では認知症が最も多い。

精神病床に入院している患者では、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」が最も多く、半分以上を占めている(令和2年)。

×③ 精神障害者保健福祉手帳制度によって通院医療費の給付が行われる。

障害者総合支援法に基づく自立支援医療(精神通院医療)として、対象となる精神疾患を有する者に医療費の公費負担が行われている。精神保健福祉法に基づく精神障害者保健福祉手帳の有無は問わない。

*第3編2章 4.精神保健 p113~119

▶午後64

Aさん(60歳、女性)は、統合失調症で10年間入院していた。来月退院予定となったため、Aさん、医師、看護師でチームを作り、退院支援計画を立てることになった。Aさんは「両親も亡くなってしまい、これからの生活費や住む場所がとても心配だ」と訴えてきた。

退院支援を進めるにあたり、チームに加わるメンバーで最も適切なのはどれか。

- 薬剤師

- 精神保健福祉士

- ピアサポーター

- 臨床心理技術者(臨床心理士・公認心理師等)

② 精神保健福祉士

精神保健福祉士は、精神障害者の社会復帰に向けた自助努力を支援するため、精神障害者が日常生活を営んでいく上での様々な相談や助言、指導を行う。

*第3編2章 4.精神保健 p113~119

▶午後65

訪問看護制度で正しいのはどれか。

- 管理栄養士による訪問は保険請求できる。

- 精神科訪問看護は医療保険から給付される。

- 医療処置がなければ訪問看護指示書は不要である。

- 訪問看護事業所の開設には常勤換算で3人以上の看護職員が必要である。

② 精神科訪問看護は医療保険から給付される。

訪問看護は、要介護者等には介護保険から給付されるが、厚生労働大臣が定める疾病等の利用者、主治医による特別訪問看護指示書の交付を受けた者、認知症以外の精神障害を有する者には医療保険から給付される。

×① 管理栄養士による訪問は保険請求できる。

訪問看護を行うことができる職種は、看護師、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士とされる。

×③ 医療処置がなければ訪問看護指示書は不要である。

訪問看護サービスは、内容にかかわらず医師の訪問看護指示書の下に行われる。

×④ 訪問看護事業所の開設には常勤換算で3人以上の看護職員が必要である。

指定訪問看護ステーションには、看護職員(保健師、看護師、准看護師)を常勤換算で2.5人以上(うち1名は常勤)を置く必要がある。

*第4編1章 3.2〕訪問看護 p176~177

▶午後66

Aさん(85歳、女性)は、1人暮らし。日常生活は自立しており、健康のために毎日20〜30分のウォーキングをしている。夜間は、廊下を歩いて1、2回トイレに行く。

Aさんの現時点での家屋環境の整備で最も優先されるのはどれか。

- 便座の高さを高くする。

- 廊下に手すりを設置する。

- トイレの扉を引き戸にする。

- 廊下に足元照明を設置する。

④ 廊下に足元照明を設置する。

歩行を含めて日常生活は自立しているため、現状では夜間1、2回のトイレへの歩行時の転倒を防止するため、足元照明の設置が優先される。

▶午後67

Aさん(52歳、男性、独身)は、銀行員。切除不能の大腸癌と診断され、外来で抗癌薬の点滴静脈内注射を受けることになった。Aさんは「治療を受けながら仕事を続けたいのですが、どうすれば良いか教えてください」と外来看護師に相談した。

外来看護師が行うAさんへの助言で最も適切なのはどれか。

- 「所属部署の変更を上司に申し出ましょう」

- 「副作用が出てから対応を考えましょう」

- 「会社の健康管理部門に相談しましょう」

- 「有給休暇を使って治療を受けましょう」

③ 「会社の健康管理部門に相談しましょう」

治療と仕事の両立には職場の理解・支援体制が不可欠であり、労働者自身が疾病を十分理解した上で、事業者や健康管理部門(人事労務担当)、産業保健スタッフに相談することが適切である。

*第8編 9.7〕治療と仕事の両立支援 p323

▶午後68

家族からネグレクトを受けている高齢者について、地域包括支援センターに通報があった。

この通報を受けた地域包括支援センターが行う業務はどれか。

- 権利擁護

- 総合相談支援

- 介護予防ケアマネジメント

- 包括的・継続的ケアマネジメント支援

① 権利擁護

介護保険法に基づき市町村に設置される地域包括支援センターの地域支援事業(包括的支援事業)として、虐待の防止や早期発見などの権利擁護業務がある。

*第5編1章 2.5〕地域支援事業 p237

▶午後69

病院では、育児中の時短勤務、夜勤専従、非常勤など多様な労働時間や雇用形態の看護師が働いている。

看護管理者が行うマネジメントで最も優先するのはどれか。

- 夜勤専従の看護師の休暇を増やす。

- 育児中の看護師の院内研修を免除する。

- 非常勤看護師は患者の受け持ちを免除する。

- 特定の看護師に仕事が集中しないよう調整する。

④ 特定の看護師に仕事が集中しないよう調整する。

看護管理者は一般に病院や病棟の看護部門を束ねる者で、組織内の人的資源の管理(マネジメント)はその役割の一つである。多様な労働時間や雇用形態の看護師がいる中で、各々の状況を把握し、業務に偏りがないよう調整することは、看護師本人の健康だけでなく受け持つ患者に対する看護の質にも直結するため、最も優先される。

▶午後70

診療情報の取り扱いで適切なのはどれか。

- 診療情報の開示請求は患者本人に限られる。

- 医療者は患者が情報提供を受けることを拒んでも説明する。

- 2類感染症の届出は患者本人の同意を得なければならない。

- 他院へのセカンドオピニオンを希望する患者に診療情報を提供する。

④ 他院へのセカンドオピニオンを希望する患者に診療情報を提供する。

患者は医療機関等の選択の自由を権利として有し、診療情報の提供を受けた上で主治医以外の医師や他院の医師による助言(セカンドオピニオン)を受けることができる。

×① 診療情報の開示請求は患者本人に限られる。

開示請求は原則として患者本人が行うが、法定代理人や任意後見人なども患者に代わって開示を求め、診療記録を閲覧することができる。

×② 医療者は患者が情報提供を受けることを拒んでも説明する。

医療従事者は、患者が「知らないでいたい希望」を表明した場合、これを尊重しなければならない。

×③ 2類感染症の届出は患者本人の同意を得なければならない。

結核など2類感染症を診断した医師は直ちに最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならないが、本人の同意は必要としない。

▶午後71

医療法における病院の医療安全管理体制で正しいのはどれか。

- 医療安全管理のために必要な研修を2年に1回行わなければならない。

- 医療安全管理のための指針を整備しなければならない。

- 特定機能病院の医療安全管理者は兼任でよい。

- 医薬品安全管理責任者の配置は義務ではない。

② 医療安全管理のための指針を整備しなければならない。

医療法に基づき、病院の管理者は、医療に係る安全管理のための指針の整備、委員会の開催、職員研修の実施などの体制を整備しなければならない。

×① 医療安全管理のために必要な研修を2年に1回行わなければならない。

医療安全管理のため、年2回程度の職員研修の実施体制を確保する。

×③ 特定機能病院の医療安全管理者は兼任でよい。

病院には医療安全管理者を配置することとされ、特に高度医療等を提供する特定機能病院では専任であることが要件である。

×④ 医薬品安全管理責任者の配置は義務ではない。

病院の管理者は、医療品の安全使用のため、医薬品安全管理責任者を配置しなければならない。

*第4編1章 3.9〕医療安全管理体制 p184~185

▶午後72

看護師等の人材確保の促進に関する法律における離職等の届出で適切なのはどれか。

- 届出は義務である。

- 届出先は保健所である。

- 離職を予定する場合に事前に届け出なければならない。

- 免許取得後すぐに就職しない場合は届け出るよう努める。

④ 免許取得後すぐに就職しない場合は届け出るよう努める。

看護師等の人材確保の促進に関する法律において、看護師等は、病院等を離職した場合・該当の業に従事しなくなった場合・免許を受けた後すぐに従事する見込みがない場合、都道府県ナースセンターに届け出るよう努めなければならないとし、この届出制度を活用し、無料職業紹介等により潜在看護師等の復職支援の強化を図っている。

*第4編1章 4.4〕看護職員等 p202~206

▶午後73

国際社会が抱えるヘルスケアを含む課題に対して、すべての国に適用される普遍的(ユニバーサル)な目標で、2015年の国連サミットで採択されたのはどれか。

- ヘルスフォーオール21(HFA21)

- ミレニアム開発目標(MDGs)

- 持続可能な開発目標(SDGs)

- 国連開発目標(IDGs)

③ 持続可能な開発目標(SDGs)

持続可能な開発目標〈SDGs〉は、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標で、2015年の国連サミットで採択された。なお、②ミレニアム開発目標〈MDGs〉はその前身として2001年に策定されたものである。

*第1編2章 11.国際協力 p33~34

▶午後74

採血の際、血液が凝固するのを防ぐために試験管にクエン酸の結晶を入れておくことがある。

クエン酸によって血液から除かれるのはどれか。

- トロンビン

- プラスミン

- カルシウムイオン

- ナトリウムイオン

- フィブリノーゲン

③ カルシウムイオン

クエン酸は血液凝固因子の一つであるカルシウムイオンと結合し、血漿から除去することで、抗凝固作用を発揮する。

▶午後75

胃底腺の主細胞の分泌物に由来するタンパク分解酵素はどれか。

- アミラーゼ

- キモトリプシン

- トリプシン

- ペプシン

- リパーゼ

④ ペプシン

ペプシンは胃粘膜(胃底腺)の主細胞から分泌されるタンパク分解酵素である。

×① アミラーゼ

アミラーゼは膵臓や唾液腺から分泌されるデンプン分解酵素である。

×② キモトリプシン

×③ トリプシン

キモトリプシンとトリプシンは膵臓から分泌されるタンパク分解酵素である。

×⑤ リパーゼ

リパーゼは膵臓から分泌される脂肪分解酵素である。

▶午後76

成人で、骨髄が脂肪組織になっているのはどれか。

- 寛骨

- 胸骨

- 大腿骨の骨幹

- 椎骨の椎体

- 肋骨

③ 大腿骨の骨幹

骨髄のうち造血機能が活発なものを赤色骨髄といい、胎児や新生児ではすべての骨髄が赤色骨髄に当たるが、成長とともに脂肪化して造血機能を失った黄色骨髄に置き換わる。成人では①寛骨、②胸骨、④椎骨椎体、⑤肋骨などのみが赤色骨髄をとどめ、そのほかは黄色脊髄となる。

▶午後77

臓器と産生されるホルモンの組合せで正しいのはどれか。

- 膵臓――グルカゴン

- 副腎――プロラクチン

- 腎臓――アルドステロン

- 脳下垂体――インクレチン

- 視床下部――テストステロン

① 膵臓――グルカゴン

グルカゴンは膵臓で生成され、空腹時など血糖値が低下した際に、肝臓で貯蔵しているグリコゲンをブドウ糖(グルコース)に分解することで血糖値を上昇させるはたらきを持つ。

×② 副腎――プロラクチン

プロラクチンは視床下部の下垂体前葉から分泌され、分娩後の授乳刺激により乳汁産生を促進するなど乳汁分泌作用を持つ。

×③ 腎臓――アルドステロン

アルドステロンは副腎皮質から分泌され、腎臓の遠位尿細管に作用することでナトリウムの再吸収を促進し、血圧の調節が行われる。

×④ 脳下垂体――インクレチン

インクレチンは小腸から分泌され、インスリン分泌を促進する。

×⑤ 視床下部――テストステロン

男性ホルモンであるテストステロンは精巣から分泌され、タンパク合成を促進することにより骨格筋の成長・維持を行う。

▶午後78改題

抗甲状腺薬の副作用〈有害事象〉で正しいのはどれか。

- 頻脈

- 肝障害

- 不整脈

- 眼球突出

② 肝障害

甲状腺機能亢進症(バセドウ病)では①頻脈など③不整脈、④眼球突出がみられる。その治療薬である抗甲状腺薬の副作用〈有害事象〉としては、主に肝(機能)障害や無顆粒球症が挙げられる。

▶午後79

Barthel〈バーセル〉インデックスで評価するのはどれか。

- 栄養状態

- 疼痛の強さ

- 褥瘡の深さ

- 日常生活動作

- 呼吸困難の程度

④ 日常生活動作

高齢者や障害者の身体能力や日常生活レベルを図るための指標としてADL(日常生活動作)が用いられており、バーセルインデックスはその評価方法の一つである。

▶午後80

急性心筋梗塞患者の合併症を早期に発見するための徴候で正しいのはどれか。

- 皮疹の出現

- 頻脈の出現

- 時間尿の増加

- 腹壁静脈の怒張

- うっ血乳頭の出現

② 頻脈の出現

急性心筋梗塞等により心臓のポンプ機能が低下することで、急性の循環不全等の心原性ショックが起こる。1回の心拍で送り出される血液量が減少することで血圧は低下し、脈拍は弱く速くなる(頻脈性不整脈)。

▶午後81

Alzheimer〈アルツハイマー〉型認知症の患者にみられる実行機能障害はどれか。

- シャツを前後反対に着る。

- 調理の手順がわからなくなる。

- 物音がすると食事を中断する。

- 鏡に映った自分の姿に話しかける。

- 歯ブラシで髪の毛をとかそうとする。

② 調理の手順がわからなくなる。

アルツハイマー型認知症は、認知症の中でも最も多く、脳神経が変性して脳の一部が萎縮していく過程で起きる認知症である。中核症状の一つとされる実行機能障害では、計画や段取りを立てて、それを実行できないことを特徴とする。

*第3編2章 2.老人保健 p105~108

▶午後82

副交感神経を含む脳神経はどれか。2つ選べ。

- 嗅神経

- 視神経

- 動眼神経

- 三叉神経

- 迷走神経

③ 動眼神経

⑤ 迷走神経

脳神経のうち副交感神経を含むものは、動眼神経、顔面神経、舌咽神経、迷走神経である。

▶午後83

糖尿病性腎症の食事療法で制限するのはどれか。2つ選べ。

- 脂質

- 塩分

- 蛋白質

- 炭水化物

- ビタミン

② 塩分

③ 蛋白質

糖尿病性腎症は糖尿病の合併症の一つで、持続的な高血糖により腎臓(糸球体)の濾過機能が低下し、水分やナトリウムの排泄が低下し、血液量が増加して高血圧が起こる。食事療法としては、高血圧につながる食塩(塩分)、排泄時に腎臓に負担をかける蛋白質の過剰摂取を制限する。

*第3編4章 3.腎疾患対策 p160~161

▶午後84

アナフィラキシーショックで正しいのはどれか。2つ選べ。

- 徐脈になる。

- 重症例では死に至る。

- 気道粘膜の浮腫を生じる。

- Ⅲ型アレルギー反応である。

- 副腎皮質ステロイドは禁忌である。

② 重症例では死に至る。

③ 気道粘膜の浮腫を生じる。

アナフィラキシーショックによる症状として、血管透過性の亢進による浮腫がみられ、重症化した場合は死に至る。

×① 徐脈になる。

血圧の低下により頻脈になる。

×④ Ⅲ型アレルギー反応である。

アナフィラキシーショックはⅠ型アレルギー(即時型アレルギー)に分類され、体内に入った特定の原因物質(抗原)に対するIgE抗体の反応による急性の過敏反応である。

×⑤ 副腎皮質ステロイドは禁忌である。

治療としては血圧を上昇させるアドレナリンが第一選択で、重症の程度によって抗炎症作用をもつ副腎皮質ステロイドを使用する。

▶午後85

前立腺肥大症で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 進行すると水腎症となる。

- 外科治療は経尿道的前立腺切除術を行う。

- 直腸診で石の様な硬さの前立腺を触知する。

- 前立腺を縮小させるために男性ホルモン薬を用いる。

- 前立腺特異抗原〈prostate specific antigen:PSA〉値が100ng/mL以上となる。

① 進行すると水腎症となる。

② 外科治療は経尿道的前立腺切除術を行う。

① 前立腺肥大症の進行によって尿道が圧迫されて排尿障害が生じ、尿閉により尿が腎臓にたまる水腎症となる。

② 前立腺肥大症に対する外科治療として、内視鏡を用いた経尿道的前立腺切除術〈TUR-P〉が標準的治療とされる。

×③ 直腸診で石の様な硬さの前立腺を触知する。

肛門から直接指を入れて前立腺を調べる直腸内指診(直腸診)で、前立腺肥大症かどうかを診断する。前立腺が石の様に硬い場合は前立腺癌が疑われる。

×④ 前立腺を縮小させるために男性ホルモン薬を用いる。

前立腺肥大症の原因として男性ホルモンが関与しており、薬物治療としては男性ホルモンの作用を抑える5α還元酵素阻害薬や抗アンドロゲン薬などが用いられる。

×⑤ 前立腺特異抗原〈prostate specific antigen:PSA〉値が100ng/mL以上となる。

PSA検査は前立腺癌を早期に発見することに適した検査で、正常値は4ng/mL以下であり、PSA値が100ng/mL以上の急激な上昇では前立腺癌が強く疑われる。前立腺肥大症でも軽度の上昇が見られる場合がある。

▶午後86

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉に基づく五類感染症はどれか。2つ選べ。

- 後天性免疫不全症候群〈AIDS〉

- 腸管出血性大腸菌感染症

- つつが虫病

- 日本脳炎

- 梅毒

① 後天性免疫不全症候群〈AIDS〉

⑤ 梅毒

感染症法では、対象とする感染症の感染力や罹患した場合の症状の重篤性などに基づいて1~5類感染症などに分類している。②は3類感染症、③と④は4類感染症である。

*第3編3章 3.4〕HIV・エイズ〈AIDS〉、6〕性感染症 p137~140

▶午後87

感覚性失語のある成人患者とのコミュニケーションで適切なのはどれか。2つ選べ。

- 短文で話しかける。

- 身振りを加えて話す。

- 多くの話題を提供する。

- 耳元に近づき大きな声で話す。

- open-ended question〈開かれた質問〉を用いる。

① 短文で話しかける。

② 身振りを加えて話す。

感覚性失語(ウェルニッケ失語)は、感覚性言語中枢であるウェルニッケ野に損傷が起きることで生じる言語障害である。話し言葉や書き言葉の理解が困難になるため、ジェスチャーを交えながらゆっくり短文で話すなどのコミュニケーション方法が適切である。

▶午後88

交通事故によって脊髄損傷で入院した下肢に麻痺のある成人患者。職場復帰に向けて、看護師が患者に説明する内容で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 自己導尿は自宅で行う。

- 仕事中は飲水を制限する。

- 車椅子には体圧分散マットを使用する。

- 残業する場合の休憩時間は不要である。

- 職場の担当者に自分の病気について伝える。

③ 車椅子には体圧分散マットを使用する。

⑤ 職場の担当者に自分の病気について伝える。

③ 長時間の車椅子での坐位により、とくに仙骨部に圧迫がかかり褥瘡のリスクが高まるため、体圧分散マットで特定の部位に圧力が集中することを避けることが適切である。

⑤ 治療と仕事の両立には職場の理解・支援体制が不可欠であり、労働者自身が疾病を十分理解した上で、事業者や健康管理部門(人事労務担当)、産業保健スタッフに相談することが適切である。

×① 自己導尿は自宅で行う。

×② 仕事中は飲水を制限する。

自己導尿は職場においても行うことができ、適度な飲水を制限する必要はない。

×④ 残業する場合の休憩時間は不要である。

残業時に限らず、体調に応じて適宜休憩を認めるなどの配慮が必要である。

▶午後89

人工肛門を造設した患者へのストーマケアの指導内容で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 装具の交換は便が漏れない限り不要である。

- 装具をはがした時は皮膚保護材の溶解の程度を観察する。

- 洗浄後のストーマはドライヤーで乾かす。

- 装具の穴はストーマと同じ大きさにする。

- 装具を貼る時は腹壁のしわを伸ばす。

② 装具をはがした時は皮膚保護材の溶解の程度を観察する。

⑤ 装具を貼る時は腹壁のしわを伸ばす。

② 人工肛門(ストーマ)から便を集める装具を剥がした際には、皮膚保護材の溶解の程度により皮膚障害のおそれがあるため、注意深く観察する。

⑤ 便が漏れ出ることのないよう、腹壁のしわを伸ばしてストーマ装具を貼る。

×① 装具の交換は便が漏れない限り不要である。

装具の交換は、皮膚保護材が剥がれ、便が漏れ出す前に行う。

×③ 洗浄後のストーマはドライヤーで乾かす。

洗浄後のストーマをドライヤーで乾かすと、皮膚や粘膜を傷つけるため使用しない。

×④ 装具の穴はストーマと同じ大きさにする。

ストーマは腸管の動きに伴い大きさが変わるため、装具の穴はストーマよりも大きくする。

▶午後90

妊娠36週の妊婦にNST〈non-stress test〉を行うため、分娩監視装置を装着することになった。

妊婦への説明で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 「胎児の健康状態を判定します」

- 「所要時間は10分です」

- 「排尿を済ませて下さい」

- 「仰向けで行います」

- 「固定用ベルトを1本使用します」

① 「胎児の健康状態を判定します」

③ 「排尿を済ませて下さい」

① ノンストレステスト〈NST〉は胎児に影響を与えずに、分娩監視装置を装着して胎児の心拍と妊婦の子宮収縮の状態を確認するもので、概ね妊娠36週以降に行われる。

③ 妊娠期は全期間を通じて頻尿が生じやすく、検査前に排尿を行うことが望ましい。

×② 「所要時間は10分です」

所要時間は20~40分で場合によっては長引くこともある。

×④ 「仰向けで行います」

妊娠後期では、仰向け時に増大した子宮の圧迫に伴う低血圧(仰臥位低血圧症候群)が生じやすいため、側臥位等で行う。

×⑤ 「固定用ベルトを1本使用します」

固定用ベルトは、胎児心拍測定用と子宮収縮測定用の2本を使用する。

第108回看護師国家試験・状況設定問題(60問)

▶次の文を読み91〜93の問いに答えよ。

Aさん(20歳、男性、大学生)は、炎天下で長時間サッカーをしていたところ転倒し、左膝と左側腹部を強打した。「左膝がカクッと折れて力が入らない。左腹部が痛い」ことを主訴に救急外来を受診した。

受診時のバイタルサインは、体温37.0℃、呼吸数14/分、脈拍98/分、血圧102/58mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%。血液検査の結果、赤血球550万/μL、Hb16.0g/dL、Ht55%、白血球8,900/μL、CRP0.3mg/dLであった。尿検査は尿潜血(-)、尿比重1.025、濃縮尿であった。胸部・腹部・下肢のエックス線写真に異常なし。胸腹部CTでは脾臓損傷を否定できなかった。このため、左半月板損傷と外傷性脾臓損傷を疑い入院となった。

▶午前91

Aさんの状態をアセスメントするために、救急外来受診時に優先して観察すべき項目はどれか。

- 尿の性状

- 腸蠕動音

- 脈拍数

- 体温

③ 脈拍数

脾臓損傷は、主に左上腹部に鈍的な外傷を受けることで生じるもので、重症度が高い場合、循環血液量の減少や出血性ショックが生じるため、脾臓損傷が疑われる患者に対して脈拍数の観察を優先する。

▶午前92

入院後3日、腹部CTの再検査で脾臓損傷は否定された。また、左膝のMRI検査では、左半月板損傷と確定診断され、自宅療養することとなった。退院準備中のAさんから「ベッドから立ち上がろうとしたら、左膝が曲がったままで伸びない。痛みはそれほどでもないです」と訴えがあった。

この時、医師への連絡と同時に看護師が実施することで適切なのはどれか。

- 作業療法士へ相談する。

- 下肢の関節可動域を確認する。

- 処方された鎮痛薬を服用させる。

- 下肢の徒手筋力テストを実施する。

② 下肢の関節可動域を確認する。

膝にある半月板損傷により、膝を曲げたり伸ばしたりする動作が制限されている。損傷の程度の確認のため、下肢の関節可動域を確認することが適切である。

▶午前93

医師による診察の結果、退院は中止になり、入院後5日に膝関節鏡を用いた手術を受けた。手術後1週の診察で退院が決まり、医師から「取り外し可能なギプスを装着し、次の受診まで松葉杖を使い左足には負荷をかけないで生活をしてください」と説明された。

看護師がAさんに行う退院指導で、正しいのはどれか。

- 「負荷をかけない」とは痛くない程度に体重をかけることである。

- 患側膝関節の屈曲伸展を繰り返す運動をしてよい。

- 患側下肢の等尺性運動を実施する。

- 松葉杖は腋窩に密着させる。

③ 患側下肢の等尺性運動を実施する。

ギプスによる下肢の固定では患部に血液循環不全や浮腫(むくみ)、神経麻痺が生じるおそれがあり、その予防のため、関節を動かさずに筋肉を収縮させる等尺性運動を行う。

▶次の文を読み94〜96の問いに答えよ。

Aさん(37歳、女性、会社員)は、夫(38歳)と2人暮らし。身長155cm、体重57kg。Aさんは、入浴中に右胸のしこりに気づき、病院を受診した。乳房超音波検査で右乳房外側下部に、直径約3cmの腫瘤が認められた。医師から乳癌の可能性が高いと説明され、検査を受けたところ、右乳癌と診断された。

▶午前94

確定診断のため、Aさんに行われた検査はどれか。

- MRI

- 針生検

- PET-CT

- マンモグラフィ

② 針生検

乳癌の検査では、触診やマンモグラフィ、超音波検査により乳癌の可能性を判断し、確定診断のために細胞診や組織診(針生検)、転移を調べるためにMRI検査等が行われる。

▶午前95

Aさんは、乳房温存療法を希望したが、腫瘤が大きいため手術前に化学療法を受けることになった。術前化学療法としてEC療法(エピルビシン、シクロホスファミド)を3週ごとに、4サイクル受ける予定である。

Aさんに起こりやすい障害はどれか。

- 嗅覚障害

- リンパ浮腫

- 卵巣機能不全

- 末梢神経障害

③ 卵巣機能不全

乳癌の化学療法に用いられるEC療法のうちシクロホスファミドは、特に卵巣機能に強い影響を与えるとされる。

▶午前96

Aさんは、職場の上司と相談し、仕事を継続しながら化学療法を受けることになった。2サイクル目の治療のため、化学療法センターに来院した。Aさんは「1回目の治療のあと、数日間身体がだるくて食欲もなく、体重が1キロ減りました。仕事も休みました」と看護師に話した。

身体所見:体温36.8℃、呼吸数16/分、脈拍70/分、血圧120/74mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%。

検査所見:赤血球400万/μL、Hb12.5g/dL、Ht37%、白血球2,300/μL(好中球55%、単球5%、好酸球4%、好塩基球1%、リンパ球35%)、血小板18万/μL、総蛋白7.0g/dL、アルブミン4.5g/dL、尿素窒素13mg/dL、クレアチニン0.6mg/dL、CRP0.3mg/dL。

2サイクル目の化学療法を受けたAさんに行ってもらうセルフモニタリングで最も重要なのはどれか。

- 脈拍数

- 体温

- 血圧

- 体重

② 体温

がん治療において抗癌薬などの薬物療法や放射線治療により、骨髄の造血機能が低下した状態を骨髄抑制という。骨髄抑制により、白血球数が3,000/μL以下に減少(白血球減少症)、そのうち主要な生体防御機構(免疫)である好中球が1,500/μL以下に減少(好中球減少症)しており易感染の状態となっているため、高熱などの感染徴候を見逃さないことが重要である。

▶次の文を読み97〜99の問いに答えよ。

Aさん(68歳、女性)は、1人暮らし。隣の市に娘がいる。日常生活は自立している。10年前に糖尿病と診断され、血糖降下薬を服用している。最近の血液検査でHbA1cが8.5%のため、インスリンの自己注射を導入するかどうかを検討することになった。医師からAさんには自己注射についてまだ説明されていない。

▶午前97

Aさんに自己注射を導入できるかを判断するための情報で最も重要なのはどれか。

- 細かい文字が読める。

- 運動療法を行っている。

- 近所に支援をしてくれる人がいる。

- 食品交換表の使い方を理解できている。

① 細かい文字が読める。

視力の低下等により細かい文字が見えない場合、インスリン自己注射の目盛りが読めずにインスリン投与量を誤るおそれがあるため、導入判断として重要である。このほか、手指の巧緻性も判断材料となる。

▶午前98

Aさんは、医師から自己注射について説明された。Aさんは医師に質問はないと答えたが、考え込んでいたため、看護師はAさんに心配なことがあるか質問した。Aさんは「10年間、食事療法をがんばってきたのに、注射になるのですね。今後どうしたら良いかわからなくなりました」と話した。

この時の看護師の言葉かけで適切なのはどれか。

- 「もう少しがんばれると良かったですね」

- 「治療食の配食サービスを利用しましょう」

- 「私たちの指導通りに行えばうまくいきます」

- 「これまでの食事で工夫したことを一緒に振り返りましょう」

④ 「これまでの食事で工夫したことを一緒に振り返りましょう」

今後も食事療法の継続は必要であるが、注射の開始をきっかけに無力感を感じている。これまでの食事療法での工夫を一緒に振り返り、評価することで自己効力感を維持し、今後の食事療法の継続につながる。

▶午前99

朝食前の自己注射によって、Aさんの血糖値は安定していた。6年後、Aさんはサービス付き高齢者向け住宅に転居した。転居後の外来受診時、Aさんは外来看護師に「施設の食堂で食事をしている。食堂に行く前は化粧で忙しいが、毎日楽しい。間食はしていない」と話す。転居後2か月のHbA1c値が上昇していたため、外来看護師がAさんに質問すると「引っ越してから、注射を忘れることがあった」と話した。Aさんの自己注射の手技に問題はなく、Mini-Mental State Examination〈MMSE〉は29点だった。Aさんの娘に確認すると、Aさんの自室の冷蔵庫に、未使用のインスリンが余っていることが分かった。

外来の看護師からAさんと娘への助言で最も適切なのはどれか。

- 訪問看護師に注射を依頼する。

- 注射をしたらカレンダーに印をつける。

- 化粧で使う鏡に「朝食前に注射」のメモを貼る。

- サービス付き高齢者向け住宅の職員にインスリンの残量を数えてもらう。

③ 化粧で使う鏡に「朝食前に注射」のメモを貼る。

自己注射の手技に問題がないこと、認知機能を検査するMMSEは30点中29点で認知症の疑いはないことから、インスリン注射を打つことを忘れず、思い出すようなセルフケア上の工夫を行うことが適切である。

▶次の文を読み100〜102の問いに答えよ。

Aさん(89歳、女性)は、息子夫婦と3人暮らし。障害高齢者の日常生活自立度判定基準A-2。腹部膨満感とふらつきを自覚したため受診したところ、原発不明の癌による多臓器への転移と腹水貯留が認められ、入院した。入院時に、医師からAさんと家族に、回復の見込みが低いことが伝えられた。看護師に、Aさんは「もう十分長生きできましたから、自然に最期を迎えたいです」と話した。

身体所見:身長148cm、体重43kg、腹囲80cm。体温36.8℃、血圧128/80mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉97%。意識レベル清明。

検査所見:Hb6.9g/dL、総蛋白4.5g/dL、アルブミン2.9g/dL、AST〈GOT〉45IU/L〈U/L〉、ALT〈GPT〉60IU/L〈U/L〉、Na130mEq/L、K4.2mEq/L。

▶午前100

Aさんは全身の衰弱がみられるものの、Aさんの希望で病室のトイレには歩いて行くことになった。看護師は、Aさんは転倒するリスクが高いと判断した。

Aさんの転倒要因はどれか。2つ選べ。

- 貧血

- 腹水貯留

- 肝機能低下

- 低酸素血症

- 低カリウム血症

① 貧血

② 腹水貯留

① 貧血は血液中のヘモグロビン濃度(血色素量)が減少している状態と定義され、高齢者では11g/dL未満で貧血とされる。Hb 6.9g/dLと低値であり、めまいやふらつきによる転倒のリスクが高い。

② 腹水貯留により姿勢を維持するバランスが崩れ、転倒のリスクが高まる。

×③ 肝機能低下

肝機能の状態を調べるAST〈GOT〉やALT〈GPT〉、アルブミンなど低値であるが、転倒要因とはいえない。

×④ 低酸素血症

経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉97%から、低酸素血症(90%以下)は認められない。

×⑤ 低カリウム血症

カリウム(K)は基準値である3.5~5.0mEq/Lの範囲内であり、低カリウム血症は認められない。

▶午前101

Aさんは昼間も寝ていることが多くなった。Aさんは「食事はいらないけど冷たいものはほしい」と言い、看護師が準備した氷を少量食べることがある。維持輸液を行っている。医師から家族にAさんの臨終が近いとの説明があった。家族は看護師に「食事をとらないと体力がなくなってしまう。苦痛なく最期を迎えさせてあげたいけれど、少しでも長く生きていてほしい」と言っている。

家族に対する看護師の説明で最も適切なのはどれか。

- 「食事を介助してください」

- 「点滴をしているので大丈夫です」

- 「食事に栄養補助食品を取り入れます」

- 「Aさんが食べたい物を持ってきてください」

④ 「Aさんが食べたい物を持ってきてください」

終末期患者やその家族の意思・自己決定を尊重することが望ましく、「食事はいらないけど冷たいものはほしい」という患者、「食事をとらないと体力がなくなってしまう」という家族の意思に沿った、家族の食べたいものを用意することが適している。

▶午前102

1週後、Aさんは反応がなくなり、尿量の減少、血圧の低下、下顎呼吸、チアノーゼがみられるようになり、家族が病室に集まった。「最期に何かしてあげたいけれど、何ができるのかわかりません」と看護師に話した。

家族に対する看護師の対応で最も優先順位が高いのはどれか。

- Aさんに話しかけるように勧める。

- Aさんの全身清拭を行うように勧める。

- Aさんの背部にクッションを入れるように勧める。

- Aさんの好んでいた服に着がえさせるように勧める。

① Aさんに話しかけるように勧める。

看取りに当たり、家族ができることとしてAさんに話しかけたり、手を握ったりするなど勧めることが望ましい。

▶次の文を読み103〜105の問いに答えよ。

Aちゃん(1歳6か月、男児)は、5日前から発熱し、自宅近くのかかりつけ医に通院していたが解熱せず、昨日から眼球結膜の充血、口唇の発赤と亀裂が出現したため入院した。診察では、体幹の発疹と手足の浮腫もあり、川崎病および脱水症と診断された。Aちゃんに対し、点滴静脈内注射による脱水症の治療が開始され、左手掌から前腕までシーネで固定された。Aちゃんは機嫌が悪く、両手をバタバタと上下に動かしながら泣いている。左手背の留置針刺入部には、腫脹や発赤はない。

▶午前103

Aちゃんに対する看護師の対応で最も適切なのはどれか。

- 四肢の抑制を行う。

- 気をそらすよう工夫する。

- 点滴静脈内注射のラインを短くする。

- 点滴静脈内注射の必要性を説明する。

② 気をそらすよう工夫する。

「機嫌が悪く、両手をバタバタと上下に動かしながら泣いて」おり針抜リスクが高く、1歳6か月の幼児に対しては、説明(プレパレーション)ではなく、痛みから気をそらすこと(ディストラクション)が効果的である。

▶午前104

Aちゃんの血液検査の結果は、白血球15,000/μL、血小板45万/μL、CRP4.8mg/dLであり、心臓超音波検査に異常はなかった。γ-グロブリン製剤の点滴静脈内注射が開始された。10分後にAちゃんは腹部をかきはじめ、全身にかゆみを伴う膨隆疹と喘鳴、口唇のチアノーゼが出現した。

Aちゃんの状態として最も考えられるのはどれか。

- イレウス

- 心筋梗塞

- アレルギー反応

- クループ症侯群

③ アレルギー反応

川崎病は全身性の血管炎症を症状とする原因不明の疾患で、その治療として免疫グロブリン製剤の投与が行われるが、重大な副作用〈有害事象〉としてⅠ型アレルギーであるアナフィラキシーショックが挙げられる。かゆみや膨隆疹、喘鳴などのアレルギー反応が見られるため、注意深い観察が必要となる。

▶午前105

Aちゃんの心臓超音波検査結果では、冠状動脈瘤の所見はなかった。Aちゃんは、全身状態が安定したため退院することになった。

看護師からAちゃんの家族への退院指導で適切なのはどれか。

- 運動の制限がある。

- 定期受診が必要である。

- 水分摂取量の制限がある。

- 保育所への通所は2週間禁止する。

② 定期受診が必要である。

川崎病治療を受けて冠動脈に後遺症が残らなかった場合も、退院後に合併症である冠状動脈瘤ができていないか検査するため、定期的な通院が必要である。

▶次の文を読み106〜108の問いに答えよ。

Aさん(34歳、初産婦)は、夫(37歳、会社員)と2人暮らし。事務の仕事をしている。身長157cm、非妊時体重54kg。妊娠24週4日の妊婦健康診査時の体重58kgで4週前から1.5kg増加している。血圧128/88mmHg。尿蛋白(±)、尿糖(-)。浮腫(±)。Hb10g/dL、Ht30%。子宮底長22.5cm、腹囲84cm。胎児推定体重700g。非妊時より白色の腟分泌物は多いが、搔痒感はない。

▶午前106

Aさんの妊婦健康診査時のアセスメントで適切なのはどれか。

- 妊娠性貧血

- 腟カンジダ症

- 胎児発育不全〈FGR〉

- 妊娠高血圧症候群〈HDP〉

① 妊娠性貧血

妊娠性貧血は、ヘモグロビン濃度(Hb)11g/dL未満、またはヘマトクリット(Ht)値33%未満が診断基準である。当問ではそれぞれ10g/dL、30%であり、貧血に当たる。

×② 腟カンジダ症

腟カンジダ症の主な症状として、外陰部のかゆみや粥状・酒粕状の帯下の増加が挙げられる。「搔痒感はない」ため当たらない。

×③ 胎児発育不全〈FGR〉

超音波検査により推定された胎児体重が、妊娠週数に比較して一定以上小さい場合に胎児発育不全とされる。妊娠24週4日で推定胎児体重700gは正常な発育といえる。

×④ 妊娠高血圧症候群〈HDP〉

妊娠高血圧症候群は、妊娠20週以降に高血圧(収縮期血圧140mmHg以上または拡張期血圧90mmHg以上)を認めるもので、当たらない。

▶午前107

妊婦健康診査後、Aさんは看護師に「毎朝30分、電車内で立ち続けているので職場までの通勤がとても疲れます」と話した。看護師はAさんに、就労する妊娠中の女性に関する制度について説明した。

Aさんがこの時点で取得できるのはどれか。

- 産前休業

- 時差出勤

- 就業の制限

- 所定労働時間の短縮

② 時差出勤

男女雇用機会均等法に基づき、健康診査で指導を受けた妊産婦の時差出勤が規定されており、制度を利用して通勤電車に座れる時間に出退勤することが適している。

×① 産前休業

労働基準法に基づき、使用者は産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)で休業を請求した女性を就業させてはならない。Aさんは妊娠24週4日であり、順調な分娩予定日は40週0日であるため、まだ取得はできない。

×③ 就業の制限

労働基準法に基づき、妊産婦等の危険有害業務の就業制限が規定されている。Aさんは事務の仕事をしており、危険有害業務に当たらない。

×④ 所定労働時間の短縮

育児・介護休業法において、3歳までの子を養育する労働者の請求による所定労働時間の短縮を規定している。妊娠中の規定ではない。

▶午前108

Aさんは夫に付き添われ、妊娠35週4日に妊婦健康診査を受けた。体重62kg、血圧126/76mmHg。尿蛋白(-)、尿糖(-)。浮腫(±)。子宮底長30cm、腹囲88cm。Aさんは看護師に「膝の裏の血管が膨らんで、青く浮き出てきました。夕方になると足がだるくなり、夕食の準備のため立っているとつらくなります」と言う。

Aさんへの指導で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 「水分を控えましょう」

- 「体重を減らしましょう」

- 「ガードルを着用しましょう」

- 「弾性ストッキングを着用しましょう」

- 「寝るときは足を高くして横になりましょう」

④ 「弾性ストッキングを着用しましょう」

⑤ 「寝るときは足を高くして横になりましょう」

妊娠中に発症リスクが高まる静脈瘤や静脈血栓症が考えられ、下肢の静脈還流量を増加させる弾性ストッキングの着用や足の挙上が指導として適切である。

▶次の文を読み109・111の問いに答えよ。

Aさん(30歳、初産婦、会社員)は、夫と2人暮らし。妊娠38週6日で3,200gの児を正常分娩した。分娩後から母児同室を開始しており、母乳育児を希望している。

▶午前109

産褥2日。乳房の緊満はなく、熱感がある。初乳から移行乳へと変化している。Aさんの児の抱き方はぎこちなく、乳頭をくわえさせるのに時間がかかっている。産褥1日から2日にかけた24時間で、14回の直接授乳をしている。児の体重は3,060gで、体重減少率は4.4%、排尿は3回/日、排便は2回/日である。Aさんは「あまり母乳が出ていないようですが、人工乳を足した方がよいですか」と看護師に相談した。

この時、看護師がアセスメントする項目で最も重要なのはどれか。

- 直接授乳の回数

- 母乳の分泌状態

- 児の体重減少率

- 児の排泄状況

③ 児の体重減少率

出生後すぐの新生児は、母乳を飲む量が少ない一方で呼気や皮膚から水分が喪失(不感蒸泄)するため、生後3日ころには一時的に体重が減少する生理的体重減少が起こる。生理的体重減少の減少率は10%以下が正常の範囲とされ、現時点では体重減少率4.4%と正常であり、人工乳を足すかどうかアセスメントする項目として重要である。

▶午前111

産褥4日。Aさんは乳頭を児にうまくくわえさせられず「上手におっぱいがあげられない。退院してからも続けていけるか心配です」と言う。Aさんの乳房からは移行乳の分泌がみられる。児の体重は3,040g、排尿は5回/日、排便は4回/日である。

Aさんへの授乳時のアドバイスとして、適切なのはどれか。2つ選べ。

- 3時間ごとに授乳させる。

- 児が前屈姿勢になるように支える。

- 児が啼泣している時に授乳させる。

- 児の舌の上に乳頭がのるようにくわえさせる。

- 児が大きく口を開けたタイミングで乳頭をくわえさせる。

④ 児の舌の上に乳頭がのるようにくわえさせる。

⑤ 児が大きく口を開けたタイミングで乳頭をくわえさせる。

授乳の際に乳児に乳首を口にふくませ、吸着させることをラッチオンという。適切な体勢・動作で行わなければ乳頭の痛みや発赤が生じるため、正答のようなアドバイスが必要である。

▶次の文を読み112〜114の問いに答えよ。

Aさん(37歳、女性、会社員)は、1人暮らし。11月に経理部へ異動となった。新しい人間関係と慣れない仕事で帰宅後も緊張が取れず、眠れない日が続いていた。異動から3週目の朝、会社のエレベーターに乗ると、息苦しさ、動悸からパニック発作を起こした。その後も不眠とパニック発作が出現したため、異動から2か月後、精神科クリニックを受診し、パニック障害と診断された。主治医からは、短時間型の睡眠薬と選択的セロトニン再取り込み阻害薬〈SSRI〉が処方された。また、職場の協力を得て仕事量の調整をしてもらうことになった。受診から5日後、Aさんから「昨日の朝から気分が悪くなり、下痢をするようになった」と電話があった。

▶午前112

受診後のAさんの状況に対する看護師のアセスメントで適切なのはどれか。

- ストレスの増大

- うつ症状の悪化

- 睡眠薬の持ち越し効果

- SSRIの副作用〈有害事象〉

④ SSRIの副作用〈有害事象〉

選択的セロトニン再取り込み阻害薬〈SSRI〉は、主にうつ病に対する抗うつ薬として使用されるほか、パニック障害や強迫性障害などの改善効果も確認されている。副作用〈有害事象〉として嘔吐や下痢、便秘などの消化器症状のほか、精神症状、錐体外路症状、自律神経症状がみられ(セロトニン症候群)、アセスメントとして適切である。

▶午前113

受診から1か月後、Aさんは11階の職場に向かう途中、エレベーターの中でパニック発作を再び起こした。その時は、息が止まってしまうように感じた。それ以来、エレベーターを見ると、また同じようになってしまうかもしれないと思うようになり、怖くて乗れなくなり、仕事にも支障が出るようになった。

Aさんへの看護師の対応で最も適切なのはどれか。

- 「エレベーターの中で息が止まる」という認知による感情・行動を修正する。

- 同じ症状を持つ人々との話し合いを通じて症状の軽減を図る。

- 抗うつ薬の効果についての正しい知識を教育する。

- ロールプレイを通じて社会生活技能を訓練する。

① 「エレベーターの中で息が止まる」という認知による感情・行動を修正する。

パニック障害は強い不安や恐怖感を伴い、動悸や息苦しさ、めまいなどの症状が現れるもので、その治療には前問の通り、SSRI等による薬物療法のほか、発作のきっかけとなる認知の偏りを修正する精神療法として認知行動療法が取られる。

▶午前114

Aさんのパニック発作は消失し、不眠も改善したため、睡眠薬の処方は終了となった。Aさんは「もともと手足が冷えて寝つきが悪かったから、睡眠薬がなくなることが少し心配です。自分で工夫できることはあるでしょうか」と看護師に尋ねてきた。看護師が以前の睡眠状況を尋ねると、睡眠時間は23時から6時までの7時間であったこと、手足が冷えて眠れない時は熱いシャワーを浴びてから布団に入っていたことを話した。

Aさんの睡眠へのセルフケアに対する看護師の指導で適切なのはどれか。

- 「休日は昼まで寝るようにしましょう」

- 「布団に入る時間を21時に早めましょう」

- 「ぬるい温度のお風呂にゆっくり入るようにしましょう」

- 「眠れるまで布団の中でじっとしているようにしましょう」

③ 「ぬるい温度のお風呂にゆっくり入るようにしましょう」

「足が冷えて眠れない時は熱いシャワーを浴びてから布団に入っていた」ことから交感神経が優位になり不眠を引き起こしかねない。ぬるめのお風呂に長めに入ることで、副交感神経が優位となり、睡眠促進につながる(温浴効果)。

▶次の文を読み115〜117の問いに答えよ。

Aさん(75歳、女性)は、夫とは3年前に死別し、1人暮らし。喫煙歴があり、5年前に慢性閉塞性肺疾患と診断された。長女は隣県に住んでおり、時々様子を見に来ている。Aさんは受診を継続しながら、ほぼ自立して生活していた。今回、咳・痰の症状に加え呼吸困難が増強したため入院となった。入院後は酸素療法(鼻カニューレ:2L/分)と薬物療法を受け、症状が改善し、在宅酸素療法を導入し退院することになった。Aさんは初めて要介護認定を受けたところ、要支援2であった。

▶午前115

病棟看護師がAさんに行う在宅酸素療法に関する指導で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 電磁調理器の使用を勧める。

- 外出時にデマンドバルブの作動を確認する。

- 在宅酸素療法の機材が介護保険で給付される。

- 酸素濃縮器は日当たりのよいところに設置する。

- 呼吸困難時にAさんの判断で酸素流量を変更してよい。

① 電磁調理器の使用を勧める。

② 外出時にデマンドバルブの作動を確認する。

① 酸素は燃焼を助ける性質が強いガスであり、在宅酸素療法として酸素ボンベ等を使用・保管するに当たり、火を使う調理器から電磁調理器に切り替えることで、火事のリスクを低減することができる。

② デマンドバルブは呼吸と同調して吸気時のみ酸素を供給する装置で、携帯用酸素ボンベに取り付けて酸素消費量を節約することができるため、長時間の外出時にはその作動を確認する。

×③ 在宅酸素療法の機材が介護保険で給付される。

在宅酸素療法の機材に係る費用は医療保険から給付される。

×④ 酸素濃縮器は日当たりのよいところに設置する。

在宅酸素療法で用いる酸素濃縮器は、温度の上昇を避けるために直接日の当たらない室内に設置する。

×⑤ 呼吸困難時にAさんの判断で酸素流量を変更してよい。

酸素流量の変更は医師の指示が必要である。

▶午前116

退院後の生活での問題点の確認のため、カンファレンスを開催することになった。Aさんは、自宅での療養を強く希望しており、2L/分の酸素投与下で呼吸状態や日常生活動作〈ADL〉については入院前と同程度まで回復してきているが、まだ退院後の買い物や洗濯などは負荷が強く、支援が必要と判断された。また、Aさんは、呼吸困難の再発について不安を訴えている。

カンファレンスの検討内容で優先度が高いのはどれか。

- 電動ベッドの導入

- 娘の居宅への転居

- 急性増悪時の対応方法

- 介護予防短期入所生活介護の利用

③ 急性増悪時の対応方法

自宅での療養を強く希望しており、在宅療養の上で呼吸困難の再発についての不安に寄り添って、呼吸困難を緩和するセルフケアを含めた急性増悪時の対応方法を検討することが優先される。

▶午前117

Aさんの退院後、訪問介護員は日常生活の支援のために週1回、訪問看護師は健康状態の確認と在宅酸素療法等について必要な指導を行うため月2回訪問することとなった。退院後2週。訪問看護師が訪問すると、Aさんは時々、食後に軽い呼吸困難が生じると訴えた。

この時の訪問看護師の指導で適切なのはどれか。

- 1回の食事量を減らし、食事回数を増やす。

- 買い物を兼ねた外出の頻度を減らす。

- 食事の準備は訪問介護員に任せる。

- 食後すぐに排泄をする。

① 1回の食事量を減らし、食事回数を増やす。

食事で満腹になると、横隔膜の圧迫により呼吸困難が生じやすい。1回の食事量を減らして食事回数を増やす、咀嚼回数を増やして満腹感を得やすくするなどの指導が適切である。

▶次の文を読み118〜120の問いに答えよ。

Aさん(81歳、女性)は、1人暮らし。7年前から糖尿病、高血圧症、便秘症で病院の内科に定期的に通院しており、近所に住む長女が時々様子を見に来ていた。本日、長女がAさん宅を訪ねたところ、Aさんは床に倒れて起き上がれなくなっていた。受診の結果、胸椎と腰椎の圧迫骨折で病院に入院した。入院時、Aさんは病棟看護師に「朝食は食べていません。朝の薬を飲んだと思うが、はっきり覚えてません。家に帰ればわかります」と話した。病棟看護師が体のことで心配なことはあるかを問うと「この半年で体重が2kg減りました。最近は疲れやすく歩くのもゆっくりで、握力も弱くなり荷物を持つのがつらいです。このまま寝たきりになるのではないかと不安です」と話した。内科のカルテには1か月前の計測で身長150cm、体重41kgと記載されていた。入院時のバイタルサインは、体温36.6℃、呼吸数16/分、脈拍80/分、血圧144/88mmHg。血糖値114mg/dLで、軽度の皮膚湿潤があった。改訂長谷川式簡易知能評価スケールは29点であった。

▶午前118

入院時のアセスメントで適切なのはどれか。

- 頻脈がある。

- 低血糖である。

- フレイルである。

- 高度な認知機能の低下がある。

③ フレイルである。

フレイルは加齢による心身の虚弱で、健康な状態と要介護状態の中間の状態を指し、その評価基準には、「体重減少」「筋力低下」「疲労感」「歩行速度」「身体活動」の5項目が用いられ、3項目以上に該当するものはフレイルとされる。「体重減少」「筋力低下」「疲労感」「歩行速度」などが問題文から読み取れる。

×① 頻脈がある。

成人期の脈拍数の基準値(目安)は60~100/分とされ、80/分であるため当たらない。

×② 低血糖である。

低血糖は70mg/dL以下で診断され、114mg/dLであるため当たらない。

×④ 高度な認知機能の低下がある。

認知機能を評価する改訂長谷川式簡易知能評価スケール〈HDS-R〉は、20点以下で認知症の疑いがあるとされるが、29点であるため当たらない。

▶午前119

入院後、Aさんに活性型ビタミンD製剤と鎮痛薬、胃薬が追加で処方された。追加された薬の説明は薬剤師から受けていたが、Aさんは病棟看護師に「薬は飲みたくない」と訴えた。

Aさんの訴えに対して病棟看護師が行う対応で最も適切なのはどれか。

- 医師に相談する。

- 薬を一包化する。

- 服薬の必要性を説明する。

- 服薬に対する思いを聞く。

- 薬剤師に説明してもらう。

④ 服薬に対する思いを聞く。

前問から認知機能に問題のないAさんが、薬の説明を受けた上で「薬は飲みたくない」と訴えている。その理由を聞き取ることが適切である。

▶午前120

Aさんは、入院中に要介護1と認定された。退院後は週2回の家事援助サービスを利用した。退院3か月後、Aさんは長女と病院の整形外科外来を受診した。長女は診察を待つ間、外来看護師に「母は最近、ご飯を食べたのに食べていない、と近所の人に言うので困っている。薬の飲み忘れも目立ってきた。どうしたらよいか」と話した。

外来看護師が長女に説明する内容で適切なのはどれか。

- 「介護度の見直しについて、介護支援専門員に相談しましょう」

- 「食べ物を目につく場所に置きましょう」

- 「近所に出かけないよう説明しましょう」

- 「入院した高齢者によくある症状です」

① 「介護度の見直しについて、介護支援専門員に相談しましょう」

介護支援専門員は、要介護者等を支援する上で解決すべき課題を把握(アセスメント)し、課題を解決するための居宅・施設の介護サービス計画を作成する者である。現在Aさんは要介護1であるが、食事や服薬管理などに関する認知機能に悪化が目立っており、その介護度の見直しを含めて相談することが適切である。

▶次の文を読み91〜93の問いに答えよ。

Aさん(52歳、男性)は、5年前にC型肝炎、肝硬変と診断され、1回の入院歴がある。退院後、医療機関への受診を中断し3年が経過している。毎日、ウイスキーを約300mL飲んでいる。夕食の2時間後に約1,100mLの吐血があり、緊急入院となった。

身体所見:体温35.4℃、呼吸数26/分、脈拍122/分、血圧86/42mmHg、顔面は蒼白、冷汗を認める。意識は清明だが不安げな表情をしている。

検査所見:赤血球278万/μL、Hb8.4g/dL、総ビリルビン4.1mg/dL、アンモニア188μg/dL、K3.9mEq/L、血糖102mg/dL。

▶午後91

入院時のAさんの状態として考えられるのはどれか。

- 急性アルコール中毒

- 食道静脈瘤破裂

- 迷走神経反射

- 低血糖発作

② 食道静脈瘤破裂

食道静脈瘤は肝硬変と合併しやすく、その破裂により大量の吐血が生じている。

▶午後92