第107回看護師国家試験―「国民衛生の動向」対応問題・回答

平成30年2月18日(日)に実施された第107回看護師国家試験について、全問題の正答と解説を示します。

また、「国民衛生の動向2023/2024」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

|

|

厚生の指標増刊

国民衛生の動向 2023/2024

発売日:2023.8.29

定価:2,970円(税込)

432頁・B5判

雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。

|

ネット書店

電子書籍

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

第107回看護師国家試験目次

第107回看護師国家試験・必修問題(50問)

▶午前1

平均寿命で正しいのはどれか。

- 0歳の平均余命である。

- 20歳の平均余命である。

- 60歳の平均余命である。

- 死亡者の平均年齢である。

① 0歳の平均余命である。

平均寿命とは0歳の平均余命をいい、令和3年(2021年)の簡易生命表では、男性が81.47年、女性が87.57年となっている。

*第2編3章 生命表 p71~74

▶午前3

シックハウス症候群に関係する物質はどれか。

- アスベスト

- ダイオキシン類

- 放射性セシウム

- ホルムアルデヒド

④ ホルムアルデヒド

シックハウス(室内空気汚染)症候群とは、建材や調度品から発生する化学物質などによる室内空気汚染やその健康影響をいい、ホルムアルデヒドなど13物質について室内濃度指針値を設定している。

*第7編3章 7.室内空気汚染対策 p308

▶午前4

介護保険法に基づき設置されるのはどれか。

- 老人福祉センター

- 精神保健福祉センター

- 地域包括支援センター

- 都道府県福祉人材センター

③ 地域包括支援センター

介護保険法に定められる地域包括支援センターは、住民の健康の保持と生活の安定のために必要な援助を行うもので、市町村に設置される。

*第5編1章 2.6〕地域包括ケアシステム p238

▶午前5

QOLを評価する項目で最も重要なのはどれか。

- 高度医療の受療

- 本人の満足感

- 乳児死亡率

- 生存期間

② 本人の満足感

QOL(Quality of Life)は生活の質と訳され、本人の満足感が重要な尺度である。

*第3編4章 1.がん対策 p152~155

▶午前6

原始反射はどれか。

- 手掌把握反射

- 視性立ち直り反射

- パラシュート反射

- Landau〈ランドー〉反射

① 手掌把握反射

手掌把握反射は新生児にみられる原始反射で、手に刺激を与えた際に握ろうとする現象をいう。出生後すぐから反応が見られ、生後3~4か月ころには消失する。

×② 視性立ち直り反射

視性立ち直り反射は、姿勢の傾きを視覚が捉え、直立姿勢を保とうとする姿勢反射の一つで、生後半年ころから見られ、生涯続く。

×③ パラシュート反射

パラシュート反射は姿勢反射の一つで、ふいに前方へ頭を傾けた際に手を前に出す現象をいい、生後半年ころから見られ、生涯続く。

×④ Landau〈ランドー〉反射

ランドー反射は生後半年から2歳ころまでみられる姿勢反射で、腹ばいの状態で頭の動きに合わせて背中と足が動く反応をいう。

▶午前7

思春期にみられる感情の特徴はどれか。

- 情緒的に安定し穏やかになる。

- 思い通りにならないと泣き叫ぶ。

- 親に対して強い愛情表現を示す。

- 依存と独立のアンビバレント〈両価的〉な感情をもつ。

④ 依存と独立のアンビバレント〈両価的〉な感情をもつ。

思春期には、依存と独立のアンビバレント〈両価的〉な感情を持ちながらも、自我同一性(アイデンティティ)の確立の過程で、親からの心理的離乳、年長者の価値観への拒絶、同世代の仲間との価値観の共有がみられる(第2反抗期)。

▶午前8

老年期の身体的な特徴はどれか。

- 総水分量が増加する。

- 胸腺の重量が増加する。

- 嗅覚の閾値が低下する。

- 高音域における聴力が低下する。

④ 高音域における聴力が低下する。

加齢により、蝸牛など感音系の器官が障害され、特に高音域が聞こえづらくなる(加齢性難聴)。

×① 総水分量が増加する。

成人の体重に占める水分量は約60%で、高齢者は減少し約50~55%となる。

×② 胸腺の重量が増加する。

胸腺は年齢とともに萎縮する。そのため、胸腺が産出する獲得免疫系のT細胞が減少し、感染抵抗力が低下する。

×③ 嗅覚の閾値が低下する。

嗅覚機能は加齢により低下(反応下限値=閾値が上昇)する。

▶午前10

嚥下に関わる脳神経はどれか。

- 嗅神経

- 外転神経

- 滑車神経

- 迷走神経

④ 迷走神経

迷走神経は副交感神経を含み、咽頭や食道の運動など嚥下(反射)に関わる。

▶午前12

頻回の嘔吐で生じやすいのはどれか。

- 血尿

- 低体温

- 体重増加

- アルカローシス

④ アルカローシス

頻回の嘔吐により大量の胃液(pH1~2の強酸性の胃酸)や水分が失われると、血液のアルカリ性度が上昇する代謝性アルカローシスや脱水が生じやすい。

▶午前13

関節や神経叢の周辺に限局して起こる感覚障害の原因はどれか。

- 脊髄障害

- 物理的圧迫

- 脳血管障害

- 糖尿病の合併症

② 物理的圧迫

末梢神経系が外部から物理的に圧迫されると、関節や神経叢の周辺に限局して麻痺等の感覚障害が生じる(橈骨神経麻痺・腓骨神経麻痺等)。

▶午前14

良性腫瘍と比較して悪性腫瘍でみられる特徴はどれか。

- 被膜がある。

- 遠隔転移する。

- 周囲組織に浸潤しない。

- 増殖速度が緩やかである。

② 遠隔転移する。

悪性腫瘍は良性腫瘍と比べて、増殖が速く、周囲の組織にしみ出すように広がり(浸潤)、最初に発生した臓器(原発部位)から血液やリンパを通じて離れた場所にも転移する特徴がある。

▶午前15

肝障害の指標となる血液生化学検査の項目はどれか。

- CRP

- 尿素窒素

- アミラーゼ

- ALT〈GPT〉

④ ALT〈GPT〉

肝機能の働きを調べる血液検査では、ALT〈GPT〉やAST〈GOT〉が主な項目として挙げられる。

×① CRP

炎症や感染症の状態を調べる検査項目である。

×② 尿素窒素

腎機能の状態を調べる検査項目である。

×③ アミラーゼ

膵機能などの状態を調べる検査項目である。

▶午前16

排便を促す目的のために浣腸液として使用されるのはどれか。

- バリウム

- ヒマシ油

- グリセリン

- エタノール

③ グリセリン

グリセリン浣腸は腸管の蠕動を促し、排便を促進させる。なお、直腸穿孔の危険性があるため、立位によるグリセリン浣腸は危険であり、左側臥位による5~6cm程度のチューブ挿入を実施する。

▶午前17

他の医薬品と区別して貯蔵し、鍵をかけた堅固な設備内に保管することが法律で定められているのはどれか。

- ヘパリン

- インスリン

- リドカイン

- フェンタニル

④ フェンタニル

麻酔や疼痛緩和に、注射剤、貼付剤として用いられるフェンタニルは、麻薬及び向精神薬取締法により規定され、麻薬診療施設内に設けた鍵をかけた堅固な設備内に保管しなければならない。

*第6編3章 2.麻薬・覚醒剤等 p280~282

▶午前18

面接時の質問方法でopen-ended question〈開かれた質問〉はどれか。

- 「頭痛はありますか」

- 「昨晩は眠れましたか」

- 「朝食は何を食べましたか」

- 「退院後はどのように過ごしたいですか」

④ 「退院後はどのように過ごしたいですか」

Open-ended question〈開かれた質問〉は、質問者があらかじめ知っている情報を確認する質問や、暗に方向付けることを避け、相手自身の言葉で語ってもらう質問の進め方をいう。①~③のように「はい」や「いいえ」、限られた項目から答えられる質問はclosed question〈閉じた質問〉という。

▶午前19

異常な呼吸音のうち高調性連続性副雑音はどれか。

- 笛のような音〈笛音〉

- いびきのような音〈類鼾音〉

- 耳元で髪をねじるような音〈捻髪音〉

- ストローで水に空気を吹き込むような音〈水泡音〉

① 笛のような音〈笛音〉

異常呼吸音(副雑音)のうち、笛音は高調性連続性副雑音で、気道の狭窄が疑われる。

×② いびきのような音〈類鼾音〉

類鼾音は低調性連続性副雑音であり、気道の狭窄や分泌物の貯留が疑われる。

×③ 耳元で髪をねじるような音〈捻髪音〉

捻髪音は細かい断続性副雑音であり、肺胞の伸展性の低下などが疑われる。

×④ ストローで水に空気を吹き込むような音〈水泡音〉

水泡音は粗い断続性副雑音であり、痰の貯留が疑われる。

▶午前20

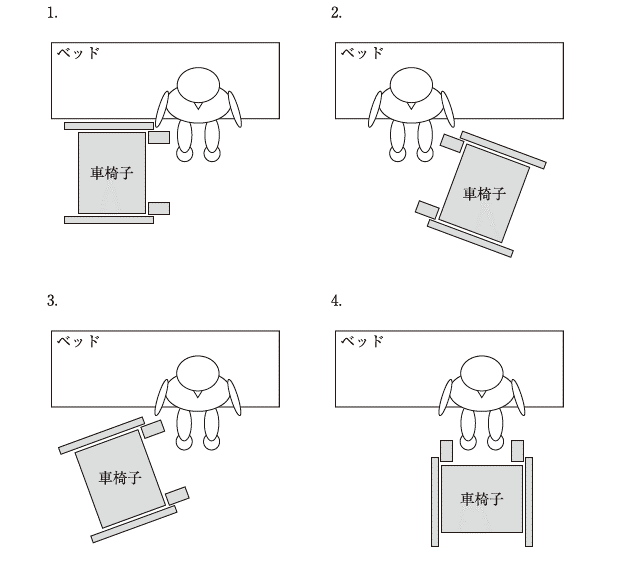

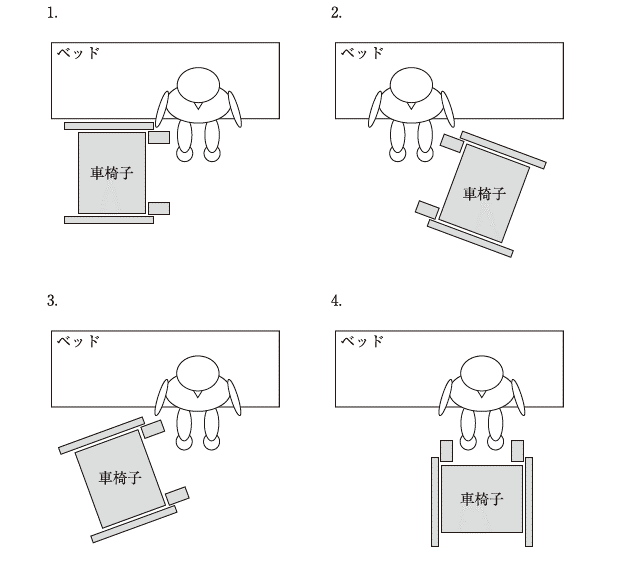

患者をベッドから車椅子へ移乗介助するときの車椅子の配置を図に示す。

左片麻痺のある患者の介助で最も適切なのはどれか。

③

左片麻痺のある患者の車椅子への移乗時は、麻痺のない右側に車椅子を約15~30度の角度で近づけ、車椅子の外側の肘掛け部分に右手を置いて立ち上がり、右足を軸に体を回転して腰を下ろす。

▶午前21

経腸栄養剤の副作用〈有害事象〉はどれか。

- 咳嗽

- 脱毛

- 下痢

- 血尿

③ 下痢

経腸栄養法は、口からの食事が十分でない者に対して消化管機能を活用するもので、投与のルートやチューブの留置箇所により経鼻経管栄養法や胃瘻などがある。不適切な経腸栄養剤の浸透圧、投与量・速度、または栄養剤の細菌感染等により、下痢症状が生じることがある。

▶午前22

静脈内注射を行う際に、必ず希釈して用いる注射液はどれか。

- 5%ブドウ糖

- 15%塩化カリウム

- 0.9%塩化ナトリウム

- 7%炭酸水素ナトリウム

② 15%塩化カリウム

15%塩化カリウムの原液投与は、高カリウム血症による不整脈や心停止を起こす危険があり、必ず希釈して用いる。希釈には、血漿と浸透圧がほぼ等しい等張液である5%ブドウ糖液(①)や0.9%塩化ナトリウム(生理食塩水、③)、注射用蒸留水を用いる。

▶午前23

充塡された酸素ボンベの保管方法で正しいのはどれか。

- 横に倒して保管する。

- 保管場所は火気厳禁とする。

- バルブを開放して保管する。

- 日当たりの良い場所で保管する。

② 保管場所は火気厳禁とする。

酸素は燃焼を助ける性質が強いガスであり、酸素濃縮装置や液化酸素、酸素ボンベの保管場所は火気厳禁で、日当たりを避ける。

▶午前24

褥瘡発生の予測に用いるのはどれか。

- ブリストルスケール

- Borg〈ボルグ〉スケール

- Braden〈ブレーデン〉スケール

- グラスゴー・コーマ・スケール

③ Braden〈ブレーデン〉スケール

ブレーデンスケールは褥瘡発生の予測に用いるもので、「知覚の認知」「湿潤」「活動性」「可動性」「栄養状態」「摩擦とずれ」の6項目を評価項目とする。

×① ブリストルスケール

大便の性状を評価するスケールである。

×② Borg〈ボルグ〉スケール

主観的運動強度を評価するスケールである。

×④ グラスゴー・コーマ・スケール

意識レベルの評価をするスケールである。

▶午前25改題

令和元年(2019年)の国民健康・栄養調査において、運動習慣のある女性の割合が最も高い年齢階級はどれか。

- 30~39歳

- 40~49歳

- 50~59歳

- 60~69歳

- 70歳以上

⑤ 70歳以上

令和元年(2019年)の運動習慣のある割合は男女ともに70歳以上が最も多い(男42.7%・女35.9%)。

*第3編1章 2.3〕身体活動・運動 p91~92

▶午後1

世界保健機関〈WHO〉が定義する健康について正しいのはどれか。

- 単に病気や虚弱のない状態である。

- 国家に頼らず個人の努力で獲得するものである。

- 肉体的、精神的及び社会的に満たされた状態である。

- 経済的もしくは社会的な条件で差別が生じるものである。

③ 肉体的、精神的及び社会的に満たされた状態である。

WHO憲章では、健康を単に疾病等がないことではなく、完全な肉体的、精神的、社会的福祉の状態と定義し、様々な差別なく、すべての人が有する権利として、個人と国家の協力の下に達成するために、WHOの目的としてすべての人が最高の健康水準に到達することをうたっている。

*第1編2章 12.世界保健機関〈WHO〉 p36~39

▶午後2改題

健康日本21(第二次)で令和4年度(2022年度)の目標として示されている1日当たりの食塩摂取量はどれか。

- 5g

- 8g

- 11g

- 14g

② 8g

健康日本21(第二次)では1日当たり食塩摂取量を8gに減少させることを目標の一つとしている。このほか、日本人の食事摂取基準(2020年版)では成人のナトリウム(食塩相当量)の1日当たり目標量を男7.5g未満、女6.5g未満と設定している。

*第3編1章 2.1〕対策のあゆみと国民健康づくり p86~89

▶午後3

大気汚染物質の二酸化硫黄〈SO2〉について正しいのはどれか。

- 発がん性がある。

- じん肺を引き起こす。

- 酸性雨の原因物質である。

- 不完全燃焼によって発生する。

③ 酸性雨の原因物質である。

酸性雨は、大気汚染物質である二酸化硫黄〈SO2〉などを起源とする酸性物質が雨・雪・霧などに溶け込み、通常より強い酸性を示す現象である。

×① 発がん性がある。

二酸化硫黄には発がん性はなく、大気汚染物質のうちベンゼンやトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンなどが発がん性を有するとされている。

×② じん肺を引き起こす。

じん肺は、主に粉じん(石綿〈アスベスト〉含む)の発生する環境で仕事をしている労働者が、粉じんを吸入することによって肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいう。

×④ 不完全燃焼によって発生する。

一酸化炭素の説明である。

*第9編2章 1.大気汚染対策の動向 p335~340

▶午後6

スピリチュアルな苦痛はどれか。

- 手術後の創部痛がある。

- 社会的役割を遂行できない。

- 治療の副作用に心配がある。

- 人生の価値を見失い苦悩する。

④ 人生の価値を見失い苦悩する。

スピリチュアルな苦痛(スピリチュアルペイン)は、人生の意味や、死生観、宗教観などの観念的な問題を指し、緩和ケアにおいてもケアの対象となっている。

×① 手術後の創部痛がある。

身体的苦痛に当たる。

×② 社会的役割を遂行できない。

社会的苦痛に当たる。

×③ 治療の副作用に心配がある。

心理的苦痛に分類される。

*第3編4章 1.がん対策 p152~155

▶午後7

更年期の女性で増加するのはどれか。

- 卵胞刺激ホルモン〈FSH〉

- テストステロン

- プロラクチン

- エストロゲン

① 卵胞刺激ホルモン〈FSH〉

更年期(閉経50歳前後)の女性は、卵巣機能の低下により卵胞ホルモン(エストロゲン)の分泌量が減少する一方で、性腺刺激ホルモンである卵胞刺激ホルモンと黄体形成ホルモンは分泌を増やすため、ホルモンのバランスが乱れ、ほてりや発汗、抑うつなどがみられる。

▶午後8改題

令和元年(2019年)の国民生活基礎調査で、要介護者からみた主な介護者の続柄で割合が最も多いのはどれか。

- 同居の父母

- 別居の家族

- 同居の配偶者

- 同居の子の配偶者

③ 同居の配偶者

令和元年(2019年)の主な介護者は要介護者等と同居が54.4%で、そのうち配偶者が23.8%で最も多く、次いで子が20.7%となっている。

*第5編1章 2.10〕介護者・要介護者等の状況 p240

▶午後9

訪問看護ステーションの管理者になることができる職種はどれか。

- 医師

- 看護師

- 介護福祉士

- 理学療法士

② 看護師

訪問看護ステーションの管理者は専従かつ常勤の保健師または看護師であって、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識・技能を有する者とされる。

*第4編1章 3.2〕訪問看護 p176~177

▶午後10

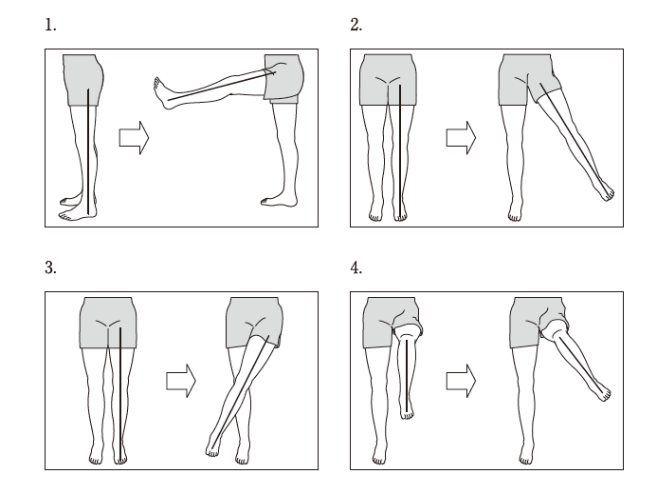

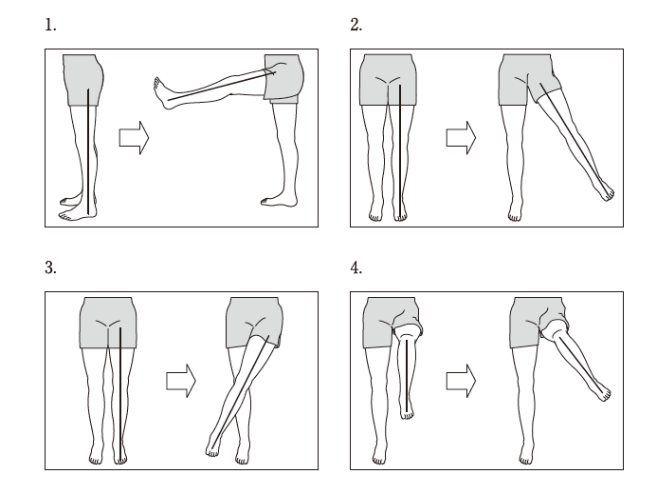

股関節の運動を図に示す。

内転はどれか。

③

股関節は骨盤と大腿骨をつなぐ関節で、肩関節と同様に可動域が広い(多軸性)球関節である。股関節の動きとして、股関節を起点に足を前に出す屈曲(①)と後ろに下げる伸展、足を外側に開く外転(②)と内側に閉じる内転(③)、外側にひねる外旋と内側にひねる内旋(④)がある。

▶午後11

死の三徴候に基づいて観察するのはどれか。

- 腹壁反射

- 輻輳反射

- 対光反射

- 深部腱反射

③ 対光反射

死の三徴候とは、「呼吸停止」「心拍停止」「瞳孔散大・対光反射消失」である。

*第3編4章 6.臓器移植・組織移植 p163~165

▶午後13

典型的なうつ病の症状はどれか。

- 幻聴

- 感情失禁

- 理由のない爽快感

- 興味と喜びの喪失

④ 興味と喜びの喪失

うつ病は気分障害の一つで、気分の落ち込み、興味や喜びの喪失といった精神症状と、不眠、食欲不振、疲労感といった身体症状があらわれる。

▶午後14

母体から胎児への感染はどれか。

- 水平感染

- 垂直感染

- 接触感染

- 飛沫感染

② 垂直感染

母子感染(垂直感染)は妊娠中の胎内感染、出産時の産道感染、出生後の経母乳感染などがあり、HIV/エイズやB型肝炎、HTLV-1関連疾患などの感染経路の一つでもある。

*第3編3章 3.4〕HIV・エイズ〈AIDS〉 p137~140

▶午後15

出血傾向を考慮し手術前に投与の中止を検討するのはどれか。

- アドレナリン

- テオフィリン

- ワルファリン

- バンコマイシン

③ ワルファリン

ワルファリンは血液を固まりにくくし、血栓や塞栓を防ぐ抗凝固剤である。出血を起こす、止まらなくなることがあり、手術前には投与の中止を含めて検討する。

▶午後16

インドメタシン内服薬の禁忌はどれか。

- 痛風

- 膀胱炎

- 消化性潰瘍

- 関節リウマチ

③ 消化性潰瘍

インドメタシンは非ステロイド抗炎症薬で、解熱、鎮痛、抗炎症作用を発揮する。非ステロイド抗炎症薬は、消化器への作用により胃粘膜防御能が低下し、消化性潰瘍が悪化するおそれがあるため、消化性潰瘍の者には禁忌である。

▶午後17

Fowler〈ファウラー〉位で食事を摂るときの姿勢で誤嚥を予防するのはどれか。

- 頸部側屈位

- 頸部前屈位

- 頸部後屈位

- 頸部回旋位

② 頸部前屈位

食事の際に顎を上げる(頸部後屈)と、咽頭と気管が直線的になり、食事が気管に入りやすくなる。半坐位(ファウラー位)では誤嚥の防止のため、頸部前屈の体位で食事の援助を行うことが望ましい。

▶午後18

男性に導尿を行う際、カテーテル挿入を開始するときの腹壁に対する挿入角度で最も適切なのはどれか。

- 30〜40度

- 80〜90度

- 120〜130度

- 160〜170度

② 80〜90度

導尿カテーテルは尿道に挿入し、膀胱内の尿を排出させるチューブである。男性の導尿では、尿道が屈曲しているため、陰茎を腹膜に対し約90度引き上げて開始し、約18~20cmを挿入する(女性は約4~7cm)。

▶午後19

標準予防策〈スタンダードプリコーション〉において、創傷や感染のない患者への援助で使い捨て手袋が必要なのはどれか。

- 手浴

- 洗髪

- 口腔ケア

- 寝衣交換

③ 口腔ケア

感染源の有無にかかわらず、血液・体液、分泌物、排泄物、創傷のある皮膚・粘膜(湿性生体物質)を介する微生物の伝播リスクを減らすために、すべての患者に対して標準的な感染予防策(スタンダードプリコーション)を行う。なお、汗は湿性生体物質であるが標準予防策からは除かれる。

*第4編1章 3.11〕院内感染対策 p186~187

▶午後20

モルヒネの副作用〈有害事象〉はどれか。

- 出血

- 便秘

- 高血圧

- 粘膜障害

② 便秘

モルヒネは、がんの痛みの緩和などに用いられる麻薬性鎮痛薬(強オピオイド鎮痛薬)である。消化器系の副作用として便秘が認められ、下剤の投与などの処置がとられる。

▶午後21

ジギタリスの副作用〈有害事象〉はどれか。

- 難聴

- 悪心

- 易感染

- 低血糖

② 悪心

ジギタリス(ジゴキシン)は、心筋細胞内のカルシウム濃度を高め、心筋の収縮力を増強する強心薬として、心不全の治療などに用いられる。副作用としては、悪心(嘔気)や不整脈などがある。

▶午後23

呼びかけに反応はないが正常な呼吸がみられる傷病者に対して、まず行うべき対応はどれか。

- 下肢を挙上する。

- 胸骨圧迫を行う。

- 回復体位をとる。

- 自動体外式除細動器〈AED〉を装着する。

③ 回復体位をとる。

一次救命処置(BLS)の手順としては、傷病者の反応がない場合、応援を呼ぶ・通報する・自動体外式除細動器〈AED〉を要請する。その上で呼吸の確認を行い、呼吸がない場合等は胸骨圧迫・人工呼吸、そしてAEDの使用に移る。正常な呼吸がある場合は、回復体位(横向きに寝た姿勢)にして気道を確保する。

*第4編1章 3.3〕救急、休日夜間医療 p177~180

▶午後25

マズロー, A. H.の基本的欲求階層論で最高次の欲求はどれか。

- 安全の欲求

- 承認の欲求

- 生理的欲求

- 自己実現の欲求

- 所属と愛の欲求

④ 自己実現の欲求

マズローの欲求階層説では、低階層から、「生理的(食事、排泄、睡眠等)欲求」「安全(危険回避)の欲求」「社会的(所属・愛情)欲求」「自尊(承認)の欲求」「自己実現の欲求」の5段階となっており、人間は低階層の欲求が満たされると高階層の欲求に移っていくことをあらわす。

第107回看護師国家試験・一般問題(130問)

▶午前2改題(必修除外)

令和3年(2021年)の病院報告による一般病床の平均在院日数はどれか。

- 6.1日

- 16.1日

- 26.1日

- 36.1日

② 16.1日

令和3年(2021年)の病院の平均在院日数は27.5日となっており、医療法に定める病床の種類別にみると、一般病床は16.1日、精神病床は275.1日、療養病床は131.1日(介護療養病床は327.8日)、感染症病床は10.1日、結核病症は51.3日などとなっている。

*第4編1章 5.医療施設 p209~213

▶午前9(必修除外)

一般病床の看護職員の配置基準は、入院患者【 】人に対して看護師及び准看護師1人と法令で定められている。

【 】に入るのはどれか。

- 2

- 3

- 4

- 6

② 3

医療法により病床種別ごとに人員配置基準(人員1人当たりの入院患者数)や構造設備基準が定められており、一般病床における看護師の人員配置基準は3:1(入院患者3人に対して看護師・准看護師1人)となっている。

*第4編1章 5.医療施設 p209~213

▶午前11(必修除外)

肝臓の機能で正しいのはどれか。

- 胆汁の貯蔵

- 脂肪の吸収

- ホルモンの代謝

- 血漿蛋白質の分解

③ ホルモンの代謝

肝臓の主な機能として、蛋白質の合成、有害物質(アンモニア等)の分解・解毒、栄養の貯蔵、胆汁の合成・分泌などがある。肝臓で作られる胆汁は、胆嚢で濃縮・貯留され、十二指腸に分泌されて脂肪を乳化することで、膵臓内のリパーゼ(脂肪分解酵素)の働きを助ける。

▶午前26

健常な成人の血液中にみられる細胞のうち、核が無いのはどれか。

- 単球

- 好中球

- 赤血球

- リンパ球

③ 赤血球

赤血球は、骨髄内の赤芽球から核が放出(脱核)されることで血管内に移動するため核がない。なお、白血球は好中球(②)やリンパ球(④)、単球(①)に分類され、いずれも核を有する。

▶午前27

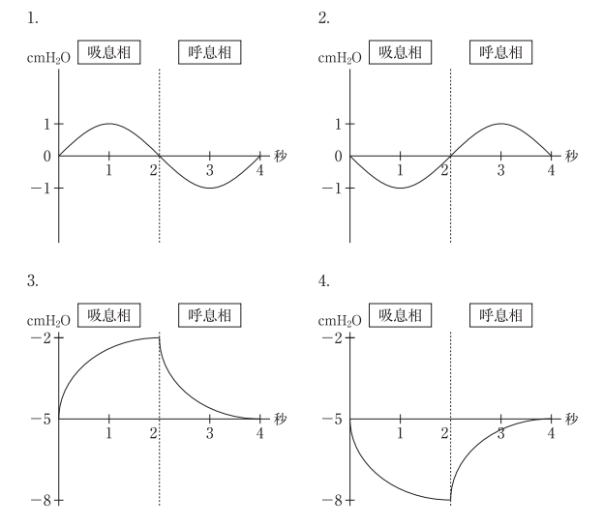

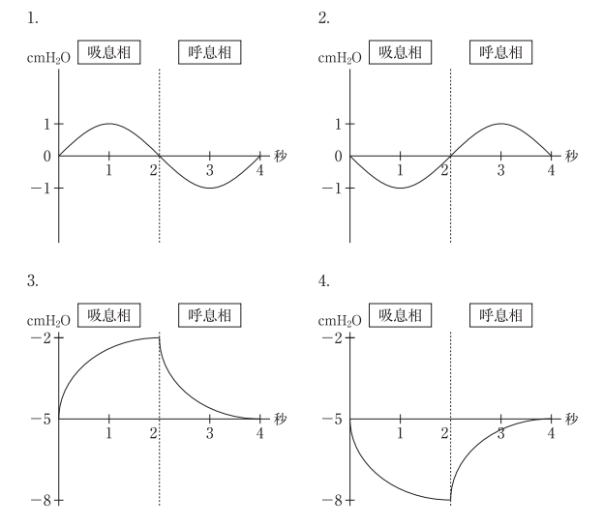

自発呼吸時の胸腔内圧を示す曲線はどれか。

④

×①

×②

胸腔内では吸息相、呼息相ともに陰圧であり、陽圧になることはない。

×③

○④

吸息相では空気を流入するため呼息相よりも陰圧が高まる。

▶午前28

急性大動脈解離について正しいのはどれか。

- 大動脈壁の外膜が解離する。

- 診断には造影剤を用いないCT検査を行う。

- Stanford〈スタンフォード〉分類B型では緊急手術を要する。

- 若年者ではMarfan〈マルファン〉症候群の患者にみられることが多い。

④ 若年者ではMarfan〈マルファン〉症候群の患者にみられることが多い。

指定難病であるマルファン症候群は、細胞同士をつなぐ全身の結合組織の働きが先天的に弱く、長身長などの骨格症状、眼の症状、心臓血管の症状が現れるもので、若年層であっても大動脈瘤や大動脈解離の発症がみられる。

×① 大動脈壁の外膜が解離する。

大動脈は内膜、中膜、外膜の3層に分かれており、大動脈解離は内膜の裂け目から血液が流れ込み、中膜が解離するものである。

×② 診断には造影剤を用いないCT検査を行う。

診断画像を明瞭にする造影剤を使ったCT検査により、最終的な診断を行う。

×③ Stanford〈スタンフォード〉分類B型では緊急手術を要する。

大動脈解離の緊急度を判定するスタンフォード分類では、上行大動脈に解離が及んでいるA型(緊急手術が必要)と、上行大動脈に解離が及んでいないB型に分類している。

▶午前29改題

令和2年度(2020年度)における社会保障給付費の内訳で多い順に並んでいるのはどれか。

- 年金>医療>福祉その他

- 年金>福祉その他>医療

- 医療>年金>福祉その他

- 医療>福祉その他>年金

① 年金>医療>福祉その他

令和2年度(2020年度)の社会保障給付費の内訳を部門別にみると、年金が55.6兆円(42.1%)、医療が42.7兆円(32.3%)、福祉その他が33.9兆円(25.6%)である。

*第1編1章 1.5〕社会保障の状況 p16~17

▶午前30

法律とその内容の組合せで正しいのはどれか。

- 児童福祉法――受胎調節の実地指導

- 地域保健法――市町村保健センターの設置

- 健康増進法――医療安全支援センターの設置

- 学校保健安全法――特定給食施設における栄養管理

② 地域保健法――市町村保健センターの設置

市町村保健センターは地域保健法に基づき、健康相談・保健指導・健康診査など地域保健に関し必要な事業を行うため、市町村が設置することができる。

×① 児童福祉法――受胎調節の実地指導

母体保護法に規定されている。

×③ 健康増進法――医療安全支援センターの設置

医療法に規定されている。

×④ 学校保健安全法――特定給食施設における栄養管理

健康増進法に規定されている。

*第1編2章 2.衛生行政の組織 p22~24

▶午前31

排泄行動が自立している入院中の男性高齢者が、夜間の排尿について「夜は何度もトイレに行きたくなります。そのたびにトイレまで歩くのは疲れます」と訴えている。

この患者の看護で適切なのはどれか。

- おむつの使用

- 夜間の尿器の使用

- 就寝前の水分摂取の制限

- 膀胱留置カテーテルの挿入

② 夜間の尿器の使用

夜間頻尿であるがトイレまで歩くことが疲れると訴えており、ふらつき等による転倒リスクも高い。夜間においては尿器を使用することが適している。

×① おむつの使用

×④ 膀胱留置カテーテルの挿入

排泄行動は自立しているため、おむつや膀胱留置カテーテルの利用は不適当である。

×③ 就寝前の水分摂取の制限

体重に占める水分量が少なくなる高齢者においては脱水のリスクが高く、水分摂取の過度な制限は控える。

▶午前32

良質の医療を受ける権利を宣言しているのはどれか。

- リスボン宣言

- ヘルシンキ宣言

- ジュネーブ宣言

- ニュルンベルク綱領

① リスボン宣言

リスボン宣言(患者の権利宣言)は、良質な医療を受ける権利、選択の自由の権利、自己決定の権利などの原則を規定している。

×② ヘルシンキ宣言

ヘルシンキ宣言(1964年)は人間を対象とする医学研究の倫理的原則で、インフォームド・コンセントなども規定された。

×③ ジュネーブ宣言

ジュネーブ宣言(1948年)では、医師が患者の権利・尊厳を尊重し、奉仕する等を宣言している。

×④ ニュルンベルク綱領

ニュルンベルク綱領(1947年)は、ドイツのナチスによる人体実験の反省から宣言された、人を対象とする医学研究に関する倫理原則である。

*第6編1章 10.臨床研究・治験 p266~267

▶午前33

看護における問題解決過程で誤っているのはどれか。

- 多面的な情報を分析する。

- 看護問題の優先順位は変化する。

- 家族を含めた看護計画を立てる。

- 看護問題は疾患によって確定される。

④ 看護問題は疾患によって確定される。

看護過程では、疾患を含めた様々な情報を収集、多面的に分析し、解決すべき看護問題を特定する。その解決のため、患者の家族のケアを含めた看護計画を立案し、継続的に情報収集を行うことで優先順位を入れ替えるなど計画を適宜修正、実施する。

▶午前34

検査に用いる器具を別に示す。

Weber〈ウェーバー〉試験に用いるのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

① ①

ウェーバー試験は音叉を用いて聴力を検査するもので、振動する音叉を頭頂部に当てた際に、健側に偏って伝わる場合は感音性難聴、患側に偏って伝わる場合は伝音性難聴とされる。

×② ②

膝蓋腱反射に用いる打腱器である。

×③ ③

眼の内部を診察する検眼鏡である。

×④ ④

痛覚や圧触覚を検査する知覚計である。

▶午前35

患者と看護師が面談をする際、両者の信頼関係を構築するための看護師の行動で最も適切なのはどれか。

- 患者の正面に座る。

- メモを取ることに集中する。

- 患者と視線の高さを合わせる。

- 事前に用意した文章を読み上げる。

③ 患者と視線の高さを合わせる。

看護師の患者との信頼関係は言語的、非言語的コミュニケーションを基に構築される。圧迫感を与えないため患者の正面ではなく斜めに座り、視線の高さを合わせ、アイコンタクトを保ち、患者の価値観を尊重して傾聴、対話を行う。

▶午前36

成人に経鼻経管栄養法を行う際の胃管を挿入する方法で適切なのはどれか。

- 体位は仰臥位とする。

- 管が咽頭に達したら頸部を後屈する。

- 咳嗽が生じた場合は直ちに抜去する。

- 嚥下運動よりも速い速度で挿入する。

③ 咳嗽が生じた場合は直ちに抜去する。

×① 体位は仰臥位とする。

経鼻経管栄養法では栄養剤の逆流を防ぐため、上半身を45度程度上げる半坐位(ファウラー位)が適している。

×② 管が咽頭に達したら頸部を後屈する。

○③ 咳嗽が生じた場合は直ちに抜去する。

頸部を後屈させると咽頭と気管が直線的となり、管が食道ではなく気管に入るおそれがあるため、管が咽頭に達した後は頸部前屈が望ましい。咳嗽が生じた場合は誤って気管に挿入したおそれがあるため、直ちに抜去する。

×④ 嚥下運動よりも速い速度で挿入する。

管が咽頭に達した後は嚥下を促し、嚥下運動に合わせて挿入する。

▶午前37

ボディメカニクスを活用して、看護師が患者を仰臥位から側臥位に体位変換する方法で正しいのはどれか。

- 患者の支持基底面を狭くする。

- 患者の重心を看護師から離す。

- 患者の膝を伸展したままにする。

- 患者の体幹を肩から回転させる。

① 患者の支持基底面を狭くする。

仰臥位から側臥位への体位変換においては、ねじり(回転)の力であるトルクの原理を利用し、腕を組んで膝を高く立てることで支持基底面(体重を支える床面積)を狭くし、患者の重心を近づけ膝を先に倒して腰を少ない力で回転させる。

▶午前38

入浴の際に血圧が低下しやすい状況はどれか。

- 浴槽に入る前に湯を身体にかけたとき

- 浴槽の湯に肩まで浸かったとき

- 浴槽から出たとき

- 浴室から脱衣所に移動したとき

③ 浴槽から出たとき

静止した水に浸かることで水圧による全身のマッサージ効果が生まれ、血液循環が促進されて血圧が上昇する(静水圧作用)。浴槽から出ることで静水圧作用が急激に解除されると、血圧や心拍出量の低下を引き起こし、失神やめまいの危険性が高くなる。

▶午前39

輸血後、数日から数週間経過してから出現する副作用〈有害事象〉はどれか。

- 溶血性反応

- 末梢血管収縮反応

- アナフィラキシー反応

- 輸血後移植片対宿主病〈PT-GVHD〉

④ 輸血後移植片対宿主病〈PT-GVHD〉

輸血副作用・合併症は発症の時期により即時型(あるいは急性型)と遅発型とに分けられる。輸血後移植片対宿主病〈PT-GVHD〉は遅発型副作用で、輸血後7~14日頃に発熱等を伴い発症する。

*第6編3章 1.血液製剤 p276~280

▶午前40

上部消化管内視鏡検査について適切なのはどれか。

- 2時間前から絶飲食とする。

- 前投薬には筋弛緩薬を用いる。

- 体位は左側臥位とする。

- 終了直後から飲食は可能である。

③ 体位は左側臥位とする。

唾液の誤嚥や胃食道逆流を防止するため、胃内視鏡検査では左側臥位をとる。

×① 2時間前から絶飲食とする。

上部消化管である胃内視鏡検査では検査前12時間を絶飲食とする。

×② 前投薬には筋弛緩薬を用いる。

胃内視鏡検査を行いやすくするため、腸管の収縮を抑える抗コリン作用をもつ鎮痙薬が用いられる。

×④ 終了直後から飲食は可能である。

検査後も咽頭の麻酔が切れるまでの数時間は絶飲食である。

▶午前41

全身麻酔下で食道再建術を受ける患者への術前オリエンテーションで適切なのはどれか。

- 「口から息を吸って鼻から吐く練習をしてください」

- 「手術の直前に下剤を飲んでもらいます」

- 「手術中はコンタクトレンズをつけたままで良いです」

- 「麻酔の際は喉に呼吸用の管を入れます」

④ 「麻酔の際は喉に呼吸用の管を入れます」

全身麻酔では筋弛緩薬を用いるため自発呼吸ができなくなるので、気管挿管による人工呼吸を行う。

×① 「口から息を吸って鼻から吐く練習をしてください」

術後の呼吸回復を促すため、術前に鼻から息を吸って口から吐く腹式呼吸の練習を行う。

×② 「手術の直前に下剤を飲んでもらいます」

必要に応じて手術前日の下剤、手術前の浣腸を行う。

×③ 「手術中はコンタクトレンズをつけたままで良いです」

角膜損傷を起こすおそれがあるため、手術中はコンタクトレンズを取り外す。

▶午前42

生活習慣が発症に関連している疾患はどれか。

- 肺気腫

- 1型糖尿病

- 肥大型心筋症

- 重症筋無力症

① 肺気腫

肺気腫や慢性気管支炎など慢性閉塞性肺疾患〈COPD〉は、長期の喫煙によってもたらされる肺の炎症性疾患である。

×② 1型糖尿病

糖尿病は、生活習慣と無関係に発症する1型糖尿病と、生活習慣が関連する2型糖尿病がある。本問の場合は2型糖尿病のリスクが高い。

×③ 肥大型心筋症

肥大型心筋症は、主に左心室の壁が肥大して拡張機能障害を来す疾病で、遺伝子の変異が主要な原因である。

×④ 重症筋無力症

重症筋無力症は、免疫系が正常に機能せずに自己組織を破壊する自己免疫疾患で、生活習慣とは関連しない。

*第3編1章 2.6〕喫煙 p93~95

▶午前43

難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に基づく医療費助成の対象となる疾患はどれか。

- 中皮腫

- C型肝炎

- 慢性腎不全

- 再生不良性貧血

④ 再生不良性貧血

難病法に基づき、医療費助成の対象となる難病を指定難病として認定している。再生不良性貧血は、造血機能が低下し、赤血球の減少による貧血、白血球(好中球)の減少による易感染性、血小板の減少による出血傾向などがみられる指定難病である。

×① 中皮腫

アスベスト(石綿)による中皮腫については、労働者災害補償保険法や石綿健康被害救済法により医療費助成が行われる。

×② C型肝炎

B型肝炎・C型肝炎の肝炎治療に対しては、平成20年度から医療費助成事業が行われている。

×③ 慢性腎不全

慢性腎不全の悪化に伴い腎代替療法の適応となった場合は、障害者総合支援法の自立支援医療(更生医療・育成医療)として公費負担が行われる。

*第3編4章 2.難病対策 p155~160

▶午前44

慢性疾患の患者に対する自己管理の支援で最も適切なのはどれか。

- 患者自身の失敗体験をもとに指導する。

- 病気に関する広範囲な知識を提供する。

- 症状に慣れる方法を身につけるように促す。

- 自分の身体徴候を把握するように指導する。

④ 自分の身体徴候を把握するように指導する。

患者の自己管理では、患者本人が自覚症状・身体徴候を把握し、無理のない達成可能な目標を立て、行動の定着・習慣化を図り、目標評価を行う。自己効力感を高めて自己管理の継続を図るため、うまくいった行動に目を向けるようにすることが望ましい。

▶午前45

Aさん(56歳、男性)は、化学療法後の血液検査にて好中球数300/mm3であった。

Aさんの状態で正しいのはどれか。

- 入浴を控える必要がある。

- 日和見感染症のリスクが高い。

- 口腔ケアには歯間ブラシを用いる必要がある。

- 化学療法の開始前と比べリンパ球数は増加している。

② 日和見感染症のリスクが高い。

化学療法により骨髄の造血機能が低下する骨髄抑制が考えられ、主要な生体防御機構(免疫)である好中球が500/mm3未満(重度の好中球減少症)に低下し、易感染の状態である。日和見感染症は、正常な宿主に対しては病原性を発揮しない病原体が、抵抗力の弱まった宿主に対しては病原性を発揮して起こる感染症であり、そのリスクが高い。

▶午前46

Aさん(35歳、男性)。身長175cm、体重74kgである。1か月前から腰痛と右下肢のしびれが続くため受診した。腰椎椎間板ヘルニアと診断され、保存的療法で経過をみることになった。

Aさんへの生活指導として適切なのはどれか。

- 「体重を減らしましょう」

- 「痛いときは冷罨法が効果的です」

- 「前かがみの姿勢を控えましょう」

- 「腰の下に枕を入れて寝ると良いですよ」

③ 「前かがみの姿勢を控えましょう」

腰椎椎間板ヘルニアは、腰に近い椎間板の突出(ヘルニア)により神経が圧迫されて痛みや麻痺が生じるもので、治療には保存療法が第一選択であり、前屈みや反り腰など腰部に負荷をかける姿勢を避けて安静にする必要がある。

×① 「体重を減らしましょう」

体格指数であるBMI(体重(kg)÷身長(m)2)は、74÷(1.75×1.75)≒24.2で肥満(BMI≧25.0)に当たらないため、直ちに減量は必要ない。

×② 「痛いときは冷罨法が効果的です」

疼痛緩和効果のある温罨法が効果的である。

×④ 「腰の下に枕を入れて寝ると良いですよ」

腰の下に枕を入れると反り腰となり、痛みや麻痺を増強するおそれがある。

▶午前47

老年期の心理社会的葛藤を「統合」対「絶望」と表現した人物はどれか。

- ペック, R. C.

- バトラー, R. N.

- エリクソン, E. H.

- ハヴィガースト, R. J.

③ エリクソン, E. H.

エリクソンは成長段階ごとに果たすべき発達課題を示している。老年期は、自分の人生の意味を見いだすため、自我の統合対絶望の葛藤が生じる。

▶午前48改題

令和3年(2021年)の国民生活基礎調査における65歳以上の高齢者がいる世帯について正しいのはどれか。

- 単独世帯は1割である。

- 三世代世帯は3割である。

- 夫婦のみの世帯は4割である。

- 親と未婚の子のみの世帯は2割である。

④ 親と未婚の子のみの世帯は2割である。

令和3年(2021年)では、65歳以上の高齢者がいる世帯のうち、単独世帯が28.8%、夫婦のみの世帯が32.0%、親と未婚の子のみの世帯が20.5%、三世代世帯が9.3%となっている。

*第2編1章 1.全国人口の動向 p40~45

▶午前49

Aさん(66歳、男性)は、Lewy〈レビー〉小体型認知症であるが、日常生活動作〈ADL〉は自立している。介護老人保健施設の短期入所〈ショートステイ〉を初めて利用することとなった。施設の看護師は、同居している家族から「以前、入院したときに、ご飯にかかっているゴマを虫だと言って騒いだことがあったが、自宅ではそのような様子はみられない」と聞いた。

入所当日の夜間の対応で適切なのはどれか。

- 虫はいないと説明する。

- 部屋の照明をつけたままにする。

- 細かい模様のある物は片付ける。

- 窓のカーテンは開けたままにする。

③ 細かい模様のある物は片付ける。

レビー小体型認知症の特徴的な症状として、発症初期から幻視(実際に見えない人や物が見えるといった錯視)がしばしば現れる。本人を否定することなく、暗い場所で錯視の原因となる染みや模様のあるもの、影を作るもの等を片付けるなど、室内環境の見直しが重要である。

*第3編2章 2.老人保健 p105~108

▶午前50

Aさん(70歳、女性)。夫(72歳)と2人暮らし。慢性腎不全のため腹膜透析を行うことになった。認知機能や身体機能の障害はない。腹膜透析について説明を受けた後、Aさんは「私のように高齢でも自分で腹膜透析をできるのか心配です。毎日続けられるでしょうか」と話した。

Aさんへの対応で最も適切なのはどれか。

- 「誰でも簡単にできます」

- 「ご家族に操作をしてもらいましょう」

- 「訪問看護師に毎日見守ってもらいましょう」

- 「同年代で腹膜透析をしている人の体験を聞いてみましょう」

④ 「同年代で腹膜透析をしている人の体験を聞いてみましょう」

高齢者でも腹膜透析ができるかどうかという不安を解消するため、同年代の当事者の体験を聞くこと(ピアサポート)が適している。

×① 「誰でも簡単にできます」

腹膜透析には自己管理が必要であるため、安易な決めつけは不適切である。

×② 「ご家族に操作をしてもらいましょう」

×③ 「訪問看護師に毎日見守ってもらいましょう」

認知機能や身体機能に障害はないため、自己管理を中心として、必要に応じて周囲がサポートする。

▶午前51

Aさん(80歳、女性)。大腿骨頸部骨折のため人工骨頭置換術を受けた。手術後14日、Aさんの経過は順調で歩行訓練を行っている。歩行による疼痛の訴えはない。

現在のAさんの状態で最も注意すべきなのはどれか。

- せん妄

- 創部感染

- 股関節脱臼

- 深部静脈血栓症

③ 股関節脱臼

骨盤と関節を作る大腿骨頸部骨折では、重症度によって大腿骨頭を切除して人工骨頭に置換する人工骨頭置換術を行う。術後約3か月以内は人工股関節の脱臼に注意が必要である。なお、①、②、④も手術の合併症として注意が必要だが、いずれも早期に発症するもので、術後14日を経過し、経過も良好であるためリスクは低い。

▶午前52

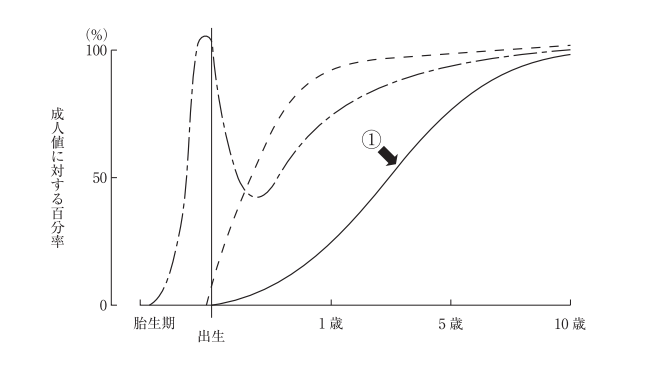

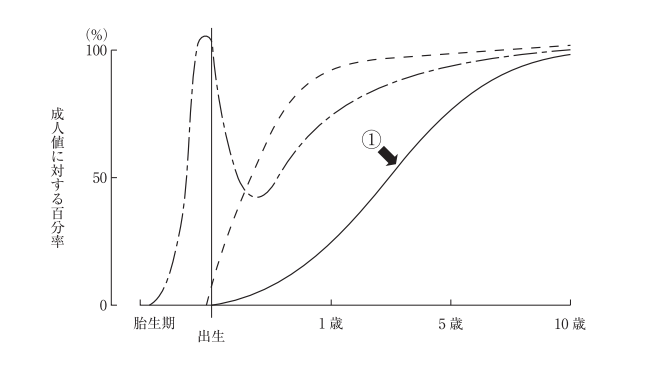

胎生期から小児期の血清免疫グロブリン濃度の年齢による変動を図に示す。

①が示しているのはどれか。

- IgA

- IgD

- IgG

- IgM

① IgA

免疫グロブリンのうちIgAは母乳に豊富に含まれ、出生以降徐々に増加し、10歳ころに成人と同じレベルに達する。

×③ IgG

図中の一点短鎖線はIgGで、胎児期に胎盤を通じて母胎から受け取るため、胎生期から増加し、出生後に母体由来のIgGが減少して、生後3~4か月ころに最も少なくなる。

×④ IgM

図中の破線はIgMで、細菌やウイルス(抗原)が体内に侵入した際に最初に産生され、出生後1歳ころに成人と同レベルに達する。

▶午前53

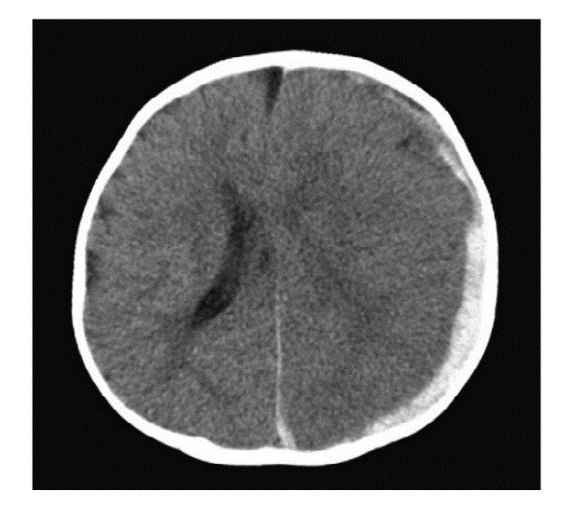

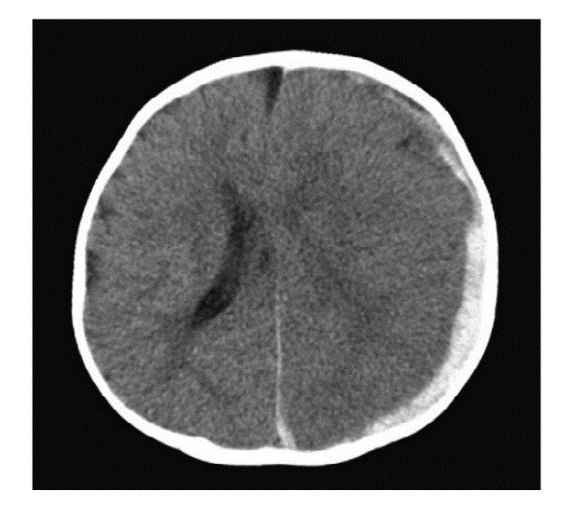

Aちゃん(生後4か月、女児)は、嘔吐とけいれんのため病院を受診した。受診時、Aちゃんは傾眠状態で、顔色不良と眼球上転がみられたため入院となった。

受診時の体温は36.8℃であった。四肢は硬直し、数か所の内出血斑があった。大泉門は平坦であったが、次第に膨隆を認めるようになった。このときの頭部CTを別に示す。

Aちゃんの所見として考えられるのはどれか。

- 急性脳症

- てんかん

- 硬膜下血腫

- 細菌性髄膜炎

③ 硬膜下血腫

硬膜下血腫は頭蓋骨の内側にある硬膜の出血による血腫であり、脳が圧迫されることで意識障害をはじめ、頭痛、めまい、嘔吐、麻痺などが生じる。頭部CT写真では脳の表面に白い三日月型の血腫(図右縁)が認められる。

▶午前54

性同一性障害〈GID〉/性別違和〈GD〉について正しいのはどれか。

- 出現するのは成人期以降である。

- ホルモン療法の対象にはならない。

- 生物学的性と性の自己認識とが一致しない。

- 生物学的性と同一の性への恋愛感情をもつことである。

③ 生物学的性と性の自己認識とが一致しない。

性同一性障害は、生物学的な性と性自認に不一致を来している状態であり、性的指向は問わない。日本精神神経学会のガイドラインに従い、ホルモン療法などの身体的治療や精神科領域の治療が行われる。

▶午前55

ルービン, R.による母親役割獲得過程におけるロールプレイはどれか。

- 友人の出産体験を聞く。

- 人形で沐浴の練習をする。

- 購入する育児用品を考える。

- 看護師が行う児の抱き方を見る。

② 人形で沐浴の練習をする。

ルービンは、女性が母親としての役割を獲得する過程を、「模倣」「ロールプレイ(役割演技)」「空想」「取り込み-投影-拒絶」「悲嘆作業」の5段階で説明している。①と④は模倣、③は空想に当たる。

▶午前56

産科外来を初めて受診した妊婦。夫婦ともに外国籍で、日本の在留資格を取得している。

この妊婦への説明で正しいのはどれか。

- 「母子健康手帳は有料で入手できます」

- 「妊婦健康診査は公費の助成を受けられます」

- 「出生届は外務省に提出します」

- 「生まれた子どもは出生時に日本国籍を取得できます」

② 「妊婦健康診査は公費の助成を受けられます」

妊婦健康診査は母子保健法に定める一般財源による事業である。母子保健法は人道的な観点から、国籍・在留資格に関係なく、日本にいるすべての妊産婦に適用される。

*第3編2章 1.母子保健 p96~105

▶午前57

大震災の2日後、避難所にいる成人への心理的援助で適切なのはどれか。

- 宗教の多様性への配慮は後で行う。

- 会話が途切れないように話しかける。

- 確証がなくても安全であると保証する。

- ストレス反応に関する情報提供を行う。

④ ストレス反応に関する情報提供を行う。

発災後数日から数週間の急性期には急性ストレス障害が生じやすい。情報提供により認知に働きかけて発症を予防・軽減することが適切である。

*第4編1章 3.6〕災害時医療 p181~182

▶午前58

修正型電気けいれん療法について正しいのはどれか。

- 保護室で行う。

- 全身麻酔下で行う。

- 強直間代発作が生じる。

- 発生頻度の高い合併症は骨折である。

② 全身麻酔下で行う。

電気けいれん療法は重度の統合失調症やうつ病などの患者に対して、脳に短時間の電気刺激を与えて精神症状の緩和を図るものである。現在は、全身麻酔薬や筋弛緩薬により身体への負担を減らした修正型電気けいれん療法が行われている。

▶午前59

自殺念慮を訴える患者で、自殺が最も切迫している状態はどれか。

- 自殺の手段が未定である。

- 自殺する日を決めている。

- 将来の希望について時々話す。

- 普段と変わらない様子で生活している。

② 自殺する日を決めている。

自殺の危機にある者の多くは、それまでとは異なる言葉や行動による警告サインが発生し、とくに自殺の計画を立てる、手段を用意するといった具体的な準備は切迫性が高い。

*第3編2章 6.自殺対策 p123~124

▶午前60

養護者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者が、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律〈高齢者虐待防止法〉に基づき通報する先として正しいのはどれか。

- 市町村

- 警察署

- 消防署

- 訪問看護事業所

① 市町村

高齢者虐待の防止、虐待を受けた高齢者の迅速で適切な保護、養護者に対する支援については、市町村(特別区を含む)が第一義的に責任を持つ。

*第5編2章 5.障害者福祉等 p250~252

▶午前61

Aさん(83歳、男性)は、脳梗塞の後遺症で右片麻痺があり、在宅療養中である。

嚥下障害のため胃瘻を造設している。義歯を装着しているが、自分の歯が数本残っている。

Aさんの口腔ケアについて、介護者への指導で適切なのはどれか。

- 義歯を装着したまま歯を磨く。

- 経管栄養直後に実施する。

- ペースト状の歯磨剤を使用する。

- 歯垢の除去には歯ブラシを用いる。

④ 歯垢の除去には歯ブラシを用いる。

歯垢(プラーク)を除去する基本的な方法は、歯ブラシによる毎日の丁寧な歯磨きである。

×① 義歯を装着したまま歯を磨く。

義歯の下の歯茎や粘膜の衛生を保つため、口腔ケア時には義歯を外すことが望ましい。

×② 経管栄養直後に実施する。

経管栄養は咀嚼を行わないため唾液の分泌が減り、自浄作用が低下するので口腔ケアが必要であるが、口腔刺激による嘔吐や誤嚥を避けるために、経管栄養直後ではなく空腹時に行う。

×③ ペースト状の歯磨剤を使用する。

ペースト状の歯磨剤は発泡剤を配合しており、右片麻痺、嚥下障害のある当患者では誤嚥のリスクが高まるため、発泡剤を含まないジェル状の歯磨剤を用いる。

▶午前62

特別訪問看護指示書による訪問看護について正しいのはどれか。

- 提供できる頻度は週に3回までである。

- 提供できる期間は最大6か月である。

- 対象に指定難病は含まない。

- 医療保険が適用される。

④ 医療保険が適用される。

急性増悪等により一時的に頻回(週4日以上)の訪問看護の必要があるとして主治医による特別訪問看護指示書(14日間有効、一部2回交付可)の交付を受けた者には、医療保険の給付による訪問看護が行われ、週3日を超えての提供が可能となっている。

*第4編1章 3.2〕訪問看護 p176~177

▶午前63

要介護2と認定された高齢者の在宅療養支援において、支援に関与する者とその役割の組合せで適切なのはどれか。

- 介護支援専門員――家事の援助

- 市町村保健師――居宅サービス計画書の作成

- 訪問看護師――日常生活動作〈ADL〉の向上のための訓練

- 訪問介護員――運動機能の評価

③ 訪問看護師――日常生活動作〈ADL〉の向上のための訓練

×① 介護支援専門員――家事の援助

訪問介護員の役割である。

×② 市町村保健師――居宅サービス計画書の作成

介護支援専門員の役割である。

×④ 訪問介護員――運動機能の評価

理学療法士の役割である。

*第4編1章 3.2〕訪問看護 p176~177

▶午前64

日本の医療保険制度について正しいのはどれか。

- 健康診断は医療保険が適用される。

- 75歳以上の者は医療費の自己負担はない。

- 医療保険適用者の約4分の1が国民健康保険に加入している。

- 健康保険の種類によって1つのサービスに対する診療報酬の点数が異なる。

③ 医療保険適用者の約4分の1が国民健康保険に加入している。

わが国はすべての国民が、「被用者保険」「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」のいずれかの医療保険制度に加入することとされており(国民皆保険)、令和2年度(2020年度)末現在の適用者は、順に62.4%、23.2%、14.5%となっている。

×① 健康診断は医療保険が適用される。

医療給付内容には、診察、処置・手術、薬剤・治療材料、食事療養、入院・看護、在宅療養・看護、訪問看護があり、健康の維持・増進を目的とした健康診断・予防接種などに要する費用は含まない。

×② 75歳以上の者は医療費の自己負担はない。

75歳以上の者には後期高齢者医療制度が適用され、被保険者の自己負担は1割(一定以上の所得者2割、現役並み所得者3割)となっている。

×④ 健康保険の種類によって1つのサービスに対する診療報酬の点数が異なる。

診療報酬の点数は健康保険の種類にかかわらず同一である。

*第4編2章 1.医療保険制度 3.医療保険各制度の概要と現状 4.診療報酬 p218~225

▶午前65改題

日本の医療提供施設について正しいのはどれか。

- 病院数は1995年から増加傾向である。

- 2019年の人口対病床数は先進国の中で最も多い。

- 介護老人保健施設数は2000年から減少傾向である。

- 精神科の平均在院日数は1990年から先進国で最短である。

② 2019年の人口対病床数は先進国の中で最も多い。

経済協力開発機構〈OECD〉の報告書によると、日本の人口千人当たりの病床数は12.8で、平均(4.4)を大きく上回り、OECD諸国で最も多い。

×① 病院数は1995年から増加傾向である。

病院数は平成2年(1990年)ころをピークに減少傾向である。

×③ 介護老人保健施設数は2000年から減少傾向である。

介護保険法に定める施設サービスの一つである介護老人保健施設は、平成12年(2000年)に2,667施設であったものが、令和3年(2021年)は4,279施設と増加傾向にある。

×④ 精神科の平均在院日数は1990年から先進国で最短である。

令和3年(2021年)の精神病床の平均在院日数は275.1日で、以前と比べて短縮しているものの国際的にみても非常に高い水準にある。

*第4編1章 5.医療施設 p209~213

▶午前66

看護師が自ら進んで能力を開発することの努力義務を定めているのはどれか。

- 医療法

- 労働契約法

- 教育基本法

- 看護師等の人材確保の促進に関する法律

④ 看護師等の人材確保の促進に関する法律

看護師等の人材確保の促進に関する法律により、国・地方公共団体には財政・金融上の措置、病院等の開設者等には処遇改善・臨床研修等の実施、看護師等には能力の開発・向上、国民には関心・理解などの責務を定めている。

*第4編1章 4.4〕看護職員等 p202~206

▶午前67

災害医療について正しいのはどれか。

- 災害拠点病院は市町村が指定する。

- 医療計画の中に災害医療が含まれる。

- 防災訓練は災害救助法に規定されている。

- 災害派遣医療チーム〈DMAT〉は災害に関連した長期的な医療支援活動を担う。

② 医療計画の中に災害医療が含まれる。

都道府県が策定する医療計画の5事業として、「救急医療」「災害医療」「へき地医療」「周産期医療」「小児医療(小児救急医療を含む)」が規定されている。

×① 災害拠点病院は市町村が指定する。

災害拠点病院は都道府県が平時に指定し、広域災害時等に医療チームの派遣や患者の受入を行う。

×③ 防災訓練は災害救助法に規定されている。

物資の備蓄や防災訓練義務といった平時における予防等の責務などは災害対策基本法に規定されている。発災後、被災地域に適用される災害救助法では、避難所や応急仮設住宅の設置、衣食や医療・助産の提供など応急対策が行われる。

×④ 災害派遣医療チーム〈DMAT〉は災害に関連した長期的な医療支援活動を担う。

災害派遣医療チーム〈DMAT〉は急性期(おおむね48時間以内)から活動できる機動性を持つ専門的な医療チームで、災害拠点病院を中心に整備されている。

*第4編1章 2.医療計画 p170~174

*第4編1章 3.6〕災害時医療 p181~182

▶午前68

小腸で消化吸収される栄養素のうち、胸管を通って輸送されるのはどれか。

- 糖質

- 蛋白質

- 電解質

- 中性脂肪

- 水溶性ビタミン

④ 中性脂肪

小腸で消化吸収された栄養素のうち、長鎖脂肪酸である中性脂肪は、リンパ管、胸管を経て全身循環血に移行する。そのほかは毛細血管から門脈へ移行し、肝臓に運ばれた後、全身循環血に移行する。

▶午前69

性周期が規則的で健常な成人女性において、着床が起こる時期に血中濃度が最も高くなるホルモンはどれか。

- アルドステロン

- プロゲステロン

- エストラジオール

- 黄体形成ホルモン〈LH〉

- 卵胞刺激ホルモン〈FSH〉

② プロゲステロン

プロゲステロン(黄体ホルモン)は排卵後の黄体期に増加し、排卵された卵子が着床しやすくなるよう、子宮内膜の安定など妊娠の準備を行う。

▶午前70

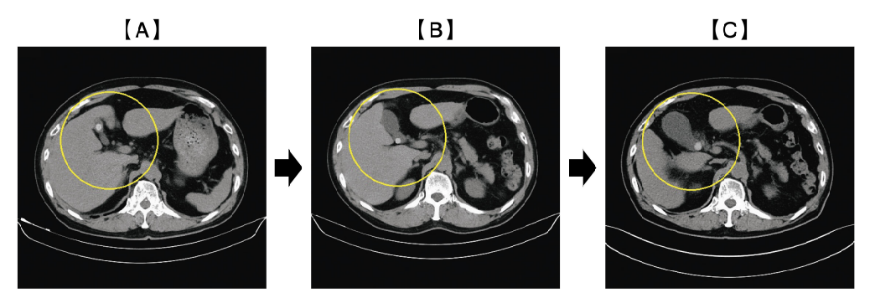

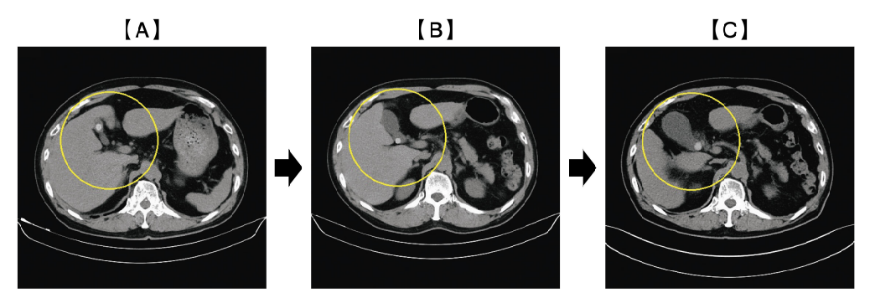

腹部CTを別に示す。

胆石が半年間で胆囊内をAからCまで移動した。

Cの状態を表すのはどれか。

- 嵌頓

- 侵入

- 転位

- 停留

- 迷入

① 嵌頓

胆石の嵌頓(かんとん)とは、胆石が胆嚢の出口(胆嚢管)にはまり込んでいる状態をいい、進行すると胆嚢が炎症を起こし、右上腹部痛や高熱を伴う急性胆嚢炎となる。CT画像では胆嚢内の胆石が胆嚢管側へ移動していることが確認できる。

▶午前71

胸腺腫に合併する疾患で多くみられるのはどれか。

- Parkinson〈パーキンソン〉病

- 筋ジストロフィー

- 重症筋無力症

- 多発性硬化症

- 多発性筋炎

③ 重症筋無力症

重症筋無力症は、免疫系が正常に機能せずに自己組織を破壊する自己免疫疾患であり、全身の筋力低下、特に眼瞼下垂や複視など眼筋型の症状を起こしやすい。合併症として胸腺腫や胸腺過形成などの胸腺異常が挙げられ、胸腺腫合併例では原則として胸腺摘除術が行われる。

▶午前72

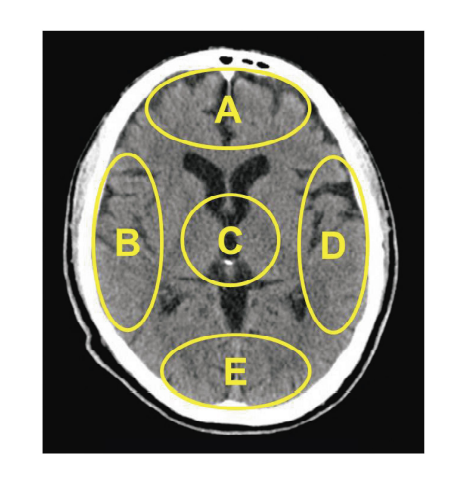

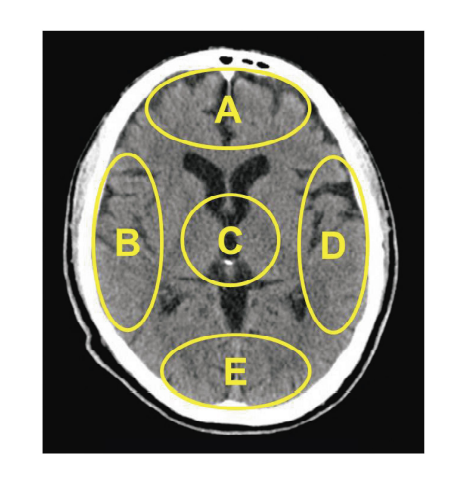

頭部CTを別に示す。

論理的思考を制御する領域はどれか。

- A

- B

- C

- D

- E

① A

Aは前頭葉を示し、注意力や思考力、意欲、感情などを制御している。このため前頭葉の障害では、遂行能力の欠如や脱抑制、人格変化、意欲低下などが症状としてあらわれる。

▶午前73

糖尿病の合併症のうち、健康日本21(第二次)の目標に含まれるのはどれか。

- 腎症

- 感染症

- 網膜症

- 神経障害

- 血行障害

① 腎症

糖尿病性腎症は近年の新規透析導入原因の第1位であり、健康日本21(第二次)では糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数の減少を目標に掲げて対策を推進している。

*第3編1章 2.1〕対策のあゆみと国民健康づくり p86~89

▶午前74

創傷の治癒過程で炎症期に起こる現象はどれか。

- 創傷周囲の線維芽細胞が活性化する。

- 肉芽の形成が促進される。

- 滲出液が創に溜まる。

- 創の収縮が起こる。

- 上皮化が起こる。

③ 滲出液が創に溜まる。

創傷の治癒過程は「出血凝固期」「炎症期」「増殖期」「成熟期」の4段階を経る。炎症期では、毛細血管の透過性が亢進し、白血球や血漿成分を含んだ滲出液が創に溜まることで、創の清浄化が進む。その他は増殖期から成熟期に当たる。

▶午前75

Ménière〈メニエール〉病の患者への指導内容について正しいのはどれか。

- 静かな環境を保持する。

- 発作時は部屋を明るくする。

- めまいがあるときは一点を凝視する。

- 嘔吐を伴う場合は仰臥位安静にする。

- 耳鳴があるときは周囲の音を遮断する。

① 静かな環境を保持する。

メニエール病は蝸牛や前庭機能など内耳の異常疾患で、聴覚障害(感音性難聴、耳鳴り、耳閉感)を伴う回転性めまい発作を特徴とする。治療は薬物療法による対症療法を中心とし、静かな環境を整える、めまいや耳鳴りなどの発作時に刺激を緩和するなど、生活環境や習慣を見直すことも重要である。

▶午前76

車椅子での座位の姿勢を別に示す。

このような姿勢を長時間続けることで最も褥瘡が発生しやすい部位はどれか。

- 右肘関節部

- 右大転子部

- 左坐骨結節部

- 左膝関節外側部

- 左足関節外果部

③ 左坐骨結節部

車椅子による座位では、圧力が集中する仙骨部や坐骨部は褥瘡の好発部位であり、特に片麻痺とみられる写真の患者では、骨盤が後傾し、左側の坐骨結節に体重が掛かっており、左坐骨結節部の褥瘡リスクが最も高い。

▶午前77改題

令和4年(2022年)の人口動態統計において、1~4歳の死因で最も多いのはどれか。

- 肺炎

- 心疾患

- 悪性新生物

- 不慮の事故

- 先天奇形、変形及び染色体異常

⑤ 先天奇形、変形及び染色体異常

令和4年(2022年)の小児の年齢階級別死因をみると、0歳と1~4歳では「先天奇形、変形及び染色体異常」、5~9歳では「悪性新生物〈腫瘍〉」、10~14歳では「自殺」が最も多い。

*第2編2章 3.死亡 p53~62

▶午前78

Aちゃん(8歳、女児)は、白血病の終末期で入院しているが、病状は安定している。両親と姉のBちゃん(10歳)の4人家族である。

Aちゃんの家族へ看護師が伝える内容として適切なのはどれか。

- 「Aちゃんは外出できません」

- 「Bちゃんは面会できません」

- 「Aちゃんが食べたい物を食べて良いです」

- 「Aちゃんよりもご家族の意思を優先します」

- 「Aちゃんに終末期であることは伝えないでください」

③ 「Aちゃんが食べたい物を食べて良いです」

終末期患者の意思や自己決定を尊重して、QOL(生活の質)を維持するための痛み緩和などの対処の上で、行動や食事の制限は可能な限り行わない。

▶午前79

Aさん(28歳、女性)は、2歳の子どもを養育しながら働いている。

Aさんが所定労働時間の短縮を希望した場合、事業主にその措置を義務付けているのはどれか。

- 児童福祉法

- 労働基準法

- 男女共同参画社会基本法

- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉

- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉

⑤ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉

育児・介護休業法では、子どもが1歳になるまでの育児休業や、3歳までの子を養育する労働者の請求による所定外労働の制限や所定労働時間の短縮、小学校就学前までの子を養育する労働者の看護休暇の取得や時間外労働の制限を規定している。

*第5編2章 4.児童家庭福祉 p247~250

▶午前80

難病患者が自分の病気について学ぶことで不安を解消しようとする防衛機制はどれか。

- 否認

- 昇華

- 知性化

- 合理化

- 反動形成

③ 知性化

防衛機制とは、直面した危機や困難に対し、その不安を和らげるために無意識に働く心理的な防衛反応である。知性化は、耐えがたい感情や欲求を、客観的な知識によって理解し、解消しようとすることをいう。

×① 否認

否認は、受け入れがたい現実・体験に対して、その事実を直視せずに認めようとしないことをいう。

×② 昇華

昇華は、反社会的な性的欲求や攻撃的欲求を、芸術やスポーツ、学業などの社会的行動に変えて発散することをいう。

×④ 合理化

合理化は、耐えがたい感情や欲求に対してもっともらしい理由を付けて、自分自身を納得させることをいう。

×⑤ 反動形成

反動形成は、抑圧された無意識の欲求を表出しないよう、それと反対の意識・行動を強調して示すことをいう。

▶午前81

新人看護師のAさんは、夜勤の看護師からの引き継ぎが終了した後、日勤で行う業務を書き出した。

Aさんが書き出した以下の業務のうち最も優先して行うのはどれか。

- 頭部の搔痒感を訴える患者の洗髪

- 夜間せん妄のあった患者との散歩

- 午後に入院する患者の診療録の準備

- 翌日に検査を受ける予定の患者への説明

- 人工呼吸器を装着中の患者の状態の確認

⑤ 人工呼吸器を装着中の患者の状態の確認

生命維持管理装置である人工呼吸器を装着中の患者の状態確認が最優先である。

▶午前82

車軸関節はどれか。2つ選べ。

- 正中環軸関節

- 腕尺関節

- 上橈尺関節

- 指節間関節

- 顎関節

① 正中環軸関節

③ 上橈尺関節

関節は、関節頭(凸部)と関節窩(凹部)で構成され、その形状や運動性により分類される。車軸関節は、骨の長軸方向に回転する一軸性の関節であり、頸椎の環椎と軸椎の間にある正中環軸関節や、前腕の橈骨と尺骨の間の上橈尺関節はこれに当たる。

×② 腕尺関節

×④ 指節間関節

関節頭が円柱状で、一軸性を持つ蝶番関節である。

×⑤ 顎関節

関節頭が浅い楕円状で、二軸性を持つ顆状関節である。

▶午前84

パルスオキシメータを別に示す。

表示されている数値が示すのはどれか。2つ選べ。

- 脈拍数

- 酸素分圧

- 酸素飽和度

- 重炭酸濃度

- 二酸化炭素濃度

① 脈拍数

③ 酸素飽和度

パルスオキシメータは、指先や耳たぶに装着して経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉と脈拍数を計測する測定器である。写真の「98」はSpO2、「71」は脈拍数を表す。

▶午前85

網膜剝離について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 確定診断のために眼底検査を行う。

- 前駆症状として光視症がみられる。

- 初期症状として夜盲がみられる。

- 失明には至らない。

- 若年者に好発する。

① 確定診断のために眼底検査を行う。

② 前駆症状として光視症がみられる。

① 網膜剥離は眼球内の網膜が打撲や加齢、強い近視等により剥がれるもので、検眼鏡を用いた眼底検査による早期の確定診断、治療が重要である。

② 網膜剥離の前駆症状としては視界に小さな虫のようなものが見える飛蚊症、視界に閃光のようなものが見える光視症がある。

×③ 初期症状として夜盲がみられる。

暗いところで見え方が悪くなる夜盲は、ビタミンAの欠乏により生じるもので、網膜色素変性症の初期症状としてみられる。

×④ 失明には至らない。

剥離が網膜の中心部である黄斑部に達した場合、視力が急激に低下し、視野の欠損や失明のおそれがある。

×⑤ 若年者に好発する。

近視の若年者で発症もみられるが、眼の加齢変化により50歳以降で好発する。

▶午前86

労働基準法で定められているのはどれか。2つ選べ。

- 妊娠の届出

- 妊婦の保健指導

- 産前産後の休業

- 配偶者の育児休業

- 妊産婦の時間外労働の制限

③ 産前産後の休業

⑤ 妊産婦の時間外労働の制限

労働基準法に基づき、使用者は産前6週間で休業を請求した女性、産後8週間(産後6週間経過後の女性の請求による就業は可)を経過しない女性を就業させてはならない(産前産後休業)ほか、妊産婦の危険有害業務の就業禁止、妊婦の軽易業務転換、妊産婦の時間外労働・休日労働・深夜業制限、生後1年未満の生児を育てる女性の育児時間などを規定している。

×① 妊娠の届出

母子保健法に基づき、妊娠した者は速やかに市町村長に妊娠の届出をする。

×② 妊婦の保健指導

母子保健法に基づき、妊産婦、新生児、未熟児に対して、必要に応じて医師や助産師、保健師がその家庭を訪問して保健指導を行っている。

×④ 配偶者の育児休業

育児・介護休業法に基づき、男女ともに原則として子どもが1歳になるまで育児休業を取得することができる。

*第5編2章 4.児童家庭福祉 p247~250

▶午前87

ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症について適切なのはどれか。2つ選べ。

- 本人より先に家族に病名を告知する。

- 国内では異性間性的接触による感染が最も多い。

- 適切な対応によって母子感染率を下げることができる。

- 性行為の際には必ずコンドームを使用するよう指導する。

- HIVに感染していれば後天性免疫不全症候群〈AIDS〉と診断できる。

③ 適切な対応によって母子感染率を下げることができる。

④ 性行為の際には必ずコンドームを使用するよう指導する。

ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉の主な感染経路は、性行為による感染、血液を介した感染、母子感染(垂直感染)の3つである。性感染にはコンドームの使用、血液感染には針刺し事故の対策、母子感染には抗HIV薬の使用など、適切な対策が効果的である。

×① 本人より先に家族に病名を告知する。

本人告知を原則として、まず本人に病名を告知し、誰に知らせるかを本人が落ち着いて決める。

×② 国内では異性間性的接触による感染が最も多い。

令和3年(2021年)のHIV感染者報告数は742件であり、そのうち同性間の性的接触が531件と70%以上を占めている。

×⑤ HIVに感染していれば後天性免疫不全症候群〈AIDS〉と診断できる。

HIVに感染後、免疫不全状態が進み、特徴的疾患であるニューモシスティス肺炎(カリニ肺炎)やカンジダ症、カポジ肉腫などの23の指標疾患の1つ以上を発症するとエイズと診断される。

*第3編3章 3.4〕HIV・エイズ〈AIDS〉 p137~140

▶午前88

Aさん(63歳、男性)。BMI24。前立腺肥大症のため経尿道的前立腺切除術を受け、手術後3日で膀胱留置カテーテルが抜去された。数日後に退院する予定である。

Aさんへの退院指導で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 散歩を控える。

- 水分摂取を促す。

- 長時間の座位を控える。

- 時間をかけて入浴する。

- 排便時に強くいきまないようにする。

② 水分摂取を促す。

⑤ 排便時に強くいきまないようにする。

前立腺肥大症に対する外科治療として、内視鏡を用いた経尿道的前立腺切除術〈TUR-P〉が標準的治療である。手術後は尿路感染症を防ぐために水分を多く取って排尿を促し、頻度の高い合併症である出血を避けるために排便で強くいきまないようにする。

×① 散歩を控える。

出血を避けるために強い運動を避ける必要はあるが、散歩などの適度な有酸素運動は筋力低下を避けるためにも望ましい。

×③ 長時間の座位を控える。

出血を避けるために自転車・バイクなどまたがって座る乗り物の利用を避ける必要はあるが、通常の座位であれば問題はない。

×④ 時間をかけて入浴する。

出血を避けるため、長時間の入浴による血圧の上昇を避ける。

▶午前89

精神科病院で行動制限を受ける患者への対応で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 行動制限の理由を患者に説明する。

- 原則として2名以上のスタッフで対応する。

- 信書の発受の対象は患者の家族に限定する。

- 精神保健指定医による診察は週1回とする。

- 12時間を超えない隔離は看護師の判断で実施する。

① 行動制限の理由を患者に説明する。

② 原則として2名以上のスタッフで対応する。

① 精神科の入院において、隔離等の行動制限を行う際には患者に理由を知らせ、その理由、開始・解除日時を診療録に記載する。

② 精神障害者が興奮状態となる、攻撃性が高まるなどの事態に備えて、スタッフ等の安全を保つために複数名で対応することが適切である。

×③ 信書の発受の対象は患者の家族に限定する。

隔離や身体的拘束などの行動制限がある場合でも、信書の発受や、行政機関の職員、代理人である弁護士との電話・面会については制限できない。

×④ 精神保健指定医による診察は週1回とする。

隔離時には、医師は原則として少なくとも毎日一回診察を行うこととされる。

×⑤ 12時間を超えない隔離は看護師の判断で実施する。

12時間を超える隔離については精神保健指定医の判断が必要となる。12時間を超えない場合には精神保健指定医の判断は要しないが、この場合でもその要否の判断は医師によって行われなければならない。

*第3編2章 4.精神保健 p113~119

▶午前90

3L/分で酸素療法中の入院患者が、500L酸素ボンベ(14.7MPaで充塡)を用いて移動した。現在の酸素ボンベの圧力計は5MPaを示している。

酸素ボンベの残りの使用可能時間を求めよ。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。

解答:①②分

① 5

② 7

酸素ボンベの残量(L)は以下のとおり求められる。

- 500:14.7=x:5

- 14.7x=2500

- x=2500÷14.7

- x≒170

3L/分であるため、残りの使用時間は170÷3=56.666…を四捨五入し57分となる。

▶午後4(必修除外)

仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章が策定された年はどれか。

- 1947年

- 1967年

- 1987年

- 2007年

④ 2007年

平成19年(2007年)に策定された仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章では、仕事と生活の調和の必要性、目指すべき社会の姿、関係者が果たすべき役割を提示している。

*第8編 9.6〕仕事と生活の調和 p324

▶午後5(必修除外)

倫理原則の「正義」はどれか。

- 約束を守る。

- 害を回避する。

- 自己決定を尊重する。

- 公平な資源の配分を行う。

④ 公平な資源の配分を行う。

看護実践における倫理原則として、「自律尊重」「無危害」「善行」「公正と正義」「誠実と忠誠」の5原則がある。公平・公正な患者への対応や医療資源の分配は公正と正義の原則である。

×① 約束を守る。

誠実と忠誠の原則に当たる。

×② 害を回避する。

無危害の原則に当たる。

×③ 自己決定を尊重する。

自律尊重の原則に当たる。

▶午後12(必修除外)

潰瘍性大腸炎によって生じるのはどれか。

- 滲出性下痢

- 分泌性下痢

- 脂肪性下痢

- 浸透圧性下痢

① 滲出性下痢

滲出性下痢は腸粘膜の炎症により滲出液の分泌が増えることで生じる下痢であり、炎症性腸疾患である潰瘍性大腸炎やクローン病でもみられる。

×② 分泌性下痢

分泌性下痢は、細菌の毒素やホルモン、消化液の分泌異常により生じる下痢である。

×③ 脂肪性下痢

脂肪性下痢は、膵機能の低下によりリパーゼ(脂肪分解酵素)などの分泌が低下し、脂肪が分解されずに生じる下痢である。

×④ 浸透圧性下痢

浸透圧性下痢は、浸透圧性の高い食べ物が、水分を保持したまま腸管内に移動することで生じる下痢である。

▶午後22(採点除外改題)

静脈血採血の方法で正しいのはどれか。

- 駆血帯を巻いている時間は1分以内とする。

- 針の刃面を下に向けて血管内に刺入する。

- 静脈内に針を刺入したら強く内筒を引く。

- 針を抜いてから1分程度の圧迫止血を行う。

① 駆血帯を巻いている時間は1分以内とする。

静脈血採血では、駆血帯は1分を超えないように採血部位の5~10cm上部(中枢側)に巻く。

×② 針の刃面を下に向けて血管内に刺入する。

針の刃面を上に向け、血管の走行に合わせて10~30度の角度で刺入する。

×③ 静脈内に針を刺入したら強く内筒を引く。

溶血を避けるため内筒はゆっくり引く。

×④ 針を抜いてから1分程度の圧迫止血を行う。

針を抜いた後は、刺入部位を5分程度圧迫止血する。

▶午後26

味覚について正しいのはどれか。

- 基本味は5つである。

- 外転神経が支配する。

- 冷たい物ほど味が濃いと感じる。

- 1つの味蕾は1種類の基本味を知覚する。

① 基本味は5つである。

基本味は、甘味・苦味・酸味・塩味・旨味の5つである。

×② 外転神経が支配する。

味覚の伝導路として、舌前部2/3は顔面神経が、舌後部1/3は舌咽神経が、咽頭・喉頭は迷走神経が支配する。

×③ 冷たい物ほど味が濃いと感じる。

温度によって強く感じる基本味は異なり、例えば甘味や旨味は体温ほどの温かさで強く感じる。

×④ 1つの味蕾は1種類の基本味を知覚する。

味は舌などにある多数の味蕾で受容し、5つの基本味をすべて知覚する。

▶午後27

ビタミンと生理作用の組合せで正しいのはどれか。

- ビタミンA――嗅覚閾値の低下

- ビタミンD――Fe2+吸収の抑制

- ビタミンE――脂質の酸化防止

- ビタミンK――血栓の溶解

③ ビタミンE――脂質の酸化防止

ビタミンEは脂質の酸化を防止する抗酸化作用を持ち、ビタミンE欠乏により運動失調症を引き起こす。

×① ビタミンA――嗅覚閾値の低下

ビタミンAは網膜で光の吸収を制御するロドプシンを構成する物質で、ビタミンA欠乏により夜盲症を引き起こす。

×② ビタミンD――Fe2+吸収の抑制

ビタミンDはカルシウム吸収を促進する作用を持ち、ビタミンD欠乏により骨軟化症や骨粗鬆症の悪化を引き起こす。

×④ ビタミンK――血栓の溶解

ビタミンKは血液凝固作用を持ち、ビタミンK欠乏により出血傾向となる。

▶午後28

呼吸不全について正しいのはどれか。

- 喘息の重積発作によって慢性呼吸不全になる。

- 動脈血酸素分圧〈PaO2〉で2つの型に分類される。

- 動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉が60mmHg以下をいう。

- Hugh-Jones〈ヒュー・ジョーンズ〉分類は呼吸困難の程度を表す。

④ Hugh-Jones〈ヒュー・ジョーンズ〉分類は呼吸困難の程度を表す。

ヒュー・ジョーンズ分類は、呼吸器疾患の患者に対して、主観的情報である呼吸困難の重症度を評価する基準である。

×① 喘息の重積発作によって慢性呼吸不全になる。

喘息重積発作などによる緊急性の高い急性呼吸不全、慢性閉塞性肺疾患〈COPD〉などによる長期にわたる慢性呼吸不全がある。

×② 動脈血酸素分圧〈PaO2〉で2つの型に分類される。

×③ 動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉が60mmHg以下をいう。

呼吸不全は動脈血酸素分圧〈PaO2〉が60mmHg以下になることをいい、加えて動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉が45mmHg以下の場合をⅠ型、45mmHgを超える場合をⅡ型呼吸不全と分類する。

▶午後29

薬剤とその副作用〈有害事象〉の組合せで正しいのはどれか。

- 副腎皮質ステロイド――低血糖

- ニューキノロン系抗菌薬――髄膜炎

- アミノグリコシド系抗菌薬――視神経障害

- スタチン〈HMG-CoA還元酵素阻害薬〉――横紋筋融解症

④ スタチン〈HMG-CoA還元酵素阻害薬〉――横紋筋融解症

横紋筋融解症は骨格筋組織の分解による筋力低下や筋肉痛をいい、脂質異常症の治療薬として用いられるスタチン〈HMG-CoA還元酵素阻害薬〉等による副作用〈有害事象〉としてみられる。

×① 副腎皮質ステロイド――低血糖

高血糖などの副作用〈有害事象〉がみられる。

×② ニューキノロン系抗菌薬――髄膜炎

消化器症状などの副作用〈有害事象〉がみられる。

×③ アミノグリコシド系抗菌薬――視神経障害

聴神経障害などの副作用〈有害事象〉がみられる。

▶午後30

Sjögren〈シェーグレン〉症候群について正しいのはどれか。

- 網膜炎を合併する。

- 男女比は1対1である。

- 主症状は乾燥症状である。

- 抗核抗体の陽性率は30%程度である。

③ 主症状は乾燥症状である。

シェーグレン症候群は、涙腺や唾液腺などを中心に炎症が起きる自己免疫疾患であり、眼の乾燥(ドライアイ)や口腔の乾燥(ドライマウス)といった乾燥症状を引き起こす。

×① 網膜炎を合併する。

乾燥症状から角膜炎やむし歯などを合併しやすい。

×② 男女比は1対1である。

男女比は1:17と圧倒的に女性の発症が多く、50歳代をピークに中年女性で顕著である。

×④ 抗核抗体の陽性率は30%程度である。

シェーグレン症候群の抗核抗体の陽性率は80%程度である。

▶午後31

インフォーマルサポートはどれか。

- 介護支援専門員による居宅サービス計画の作成

- 医師による居宅療養管理指導

- 近隣住民による家事援助

- 民生委員による相談支援

③ 近隣住民による家事援助

インフォーマルサポートは「互助」ともいい、法律や制度に則った専門的なフォーマルサポートとは異なり、費用負担等が制度的に裏付けされていない自発的なボランティアなどがこれに当たる。

*第5編1章 2.6〕地域包括ケアシステム p238

▶午後32

ハイリスクアプローチについて正しいのはどれか。

- 費用対効果が高い。

- 成果が恒久的である。

- 一次予防を目的とする。

- 集団全体の健康状態の向上に貢献する。

① 費用対効果が高い。

ハイリスクアプローチとは、健診受診者等の集団をリスクに基づいて優先順位を付けた上で、疾病等のリスクが高いグループに絞って適切な対策を行うものである。健診などで疾病を早期発見する二次予防が目的で、集団全体を対象にする方法(ポピュレーションアプローチ)とは異なり、対象は限られるため費用対効果(コストパフォーマンス)が高い。

*第3編1章 1.生活習慣病 p81~86

▶午後33

フィンク, S. L.の危機モデルの過程で第3段階はどれか。

- 防衛的退行

- 衝撃

- 適応

- 承認

④ 承認

臨床場面等で、危機的状況に対する過程を模式的に表した危機モデルを用いた対応がなされる。そのうち、フィンクは「衝撃」「防御的退行」「承認」「適応」の4段階を示し、感情的・防御的な対応から問題解決型の対応になっていく過程を表している。

▶午後34

クリティカル・シンキングの思考過程で正しいのはどれか。

- 物事を否定的にみる。

- 主観的情報を重視する。

- 直感的にアプローチをする。

- 根拠に基づいた判断を行う。

④ 根拠に基づいた判断を行う。

クリティカル・シンキングは、感情や主観に流されず、その事象の本質を批判的(否定ではない)・客観的に見極める考え方をいう。

▶午後35

学習支援として、集団指導よりも個別指導が望ましいのはどれか。

- 小学生へのインフルエンザ予防の指導

- 塩分摂取量が多い地域住民への食事指導

- ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染者への生活指導

- 3〜4か月児健康診査に来た保護者への離乳食の指導

③ ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染者への生活指導

HIVに対する差別や偏見はいまだに根強く、感染者への指導に当たっては人権・プライバシーに配慮した個別指導が望ましい。

*第3編3章 3.4〕HIV・エイズ〈AIDS〉 p137~140

▶午後36

感染症の成立過程において、予防接種が影響を与える要素はどれか。

- 病原体

- 感染源

- 感染経路

- 宿主の感受性

④ 宿主の感受性

感染症に対する免疫力の低下した感受性宿主などが予防接種により免疫の効果を得ることで、これまで多くの疾病の流行防止に大きな成果をあげ、感染症による患者の発生や死亡者の大幅な減少をもたらすなど、感染症対策上、極めて重要な役割を果たしてきた。

*第3編3章 4.予防接種 p144~150

▶午後37

Aさん(85歳、女性)。左側の人工股関節置換術後10日である。日中は看護師の援助によって車椅子でトイレまで行くことは可能であるが、夜間はポータブルトイレを使用している。

Aさんの夜間の療養環境を整える上で適切なのはどれか。

- 足側のベッド柵は下げておく。

- 着脱しやすいスリッパを用意する。

- ポータブルトイレはAさんのベッドの右側に置く。

- 移動時につかまれるようにオーバーテーブルを整える。

③ ポータブルトイレはAさんのベッドの右側に置く。

左側の人工股関節置換術を行っており、合併症である脱臼を防ぐために左側は安静にする必要がある。健側である右側にポータブルトイレを設置することで、ベッドを右足から降りられるようにする。

×① 足側のベッド柵は下げておく。

転落を防ぐため、足側のベッド柵を上げる。

×② 着脱しやすいスリッパを用意する。

スリッパの使用により床との摩擦が低下し、転倒のリスクが高まるため、移動時はスリッパを使用しない。

×④ 移動時につかまれるようにオーバーテーブルを整える。

可動式のオーバーテーブルを支えにすると転倒の原因となるため、移動時にはベッド横の手すりをつかむ。

▶午後38

1948年に、看護教育の現状等に関する大規模な調査報告書「これからの看護〈Nursing for the future〉」を著した人物はどれか。

- リチャーズ, L.

- ブラウン, E. L.

- レイニンガー, M. M.

- ゴールドマーク, J. C.

② ブラウン, E. L.

第二次世界大戦後に出版されたブラウンの「これからの看護」(ブラウンレポート)は、戦中にあって停滞した看護教育等の課題を整理し、看護の専門化・高等教育化を提唱している。

▶午後39

ノンレム睡眠中の状態で正しいのはどれか。

- 骨格筋が弛緩している。

- 夢をみていることが多い。

- 大脳皮質の活動が低下している。

- 組織の新陳代謝が低下している。

③ 大脳皮質の活動が低下している。

ヒトの睡眠サイクルは浅いレム睡眠と深いノンレム睡眠からなり、ノンレム睡眠は入眠直後から睡眠周期の前半に長く、大脳皮質の活動低下を特徴とする。

×① 骨格筋が弛緩している。

骨格筋活動の低下や急速眼球運動は、睡眠周期の後半に長くなるレム睡眠の特徴である。

×② 夢をみていることが多い。

高次認知機能を持つ大脳皮質の活動低下によりノンレム睡眠では夢をみることが少なく、脳や眼球が働くレム睡眠で多い。

×④ 組織の新陳代謝が低下している。

ノンレム睡眠で成長ホルモンの分泌が増加し、組織の新陳代謝が促進される。

▶午後40

麻薬の取り扱いで正しいのはどれか。

- 看護師は麻薬施用者免許を取得できる。

- 麻薬を廃棄したときは市町村長に届け出る。

- アンプルの麻薬注射液は複数の患者に分割して用いる。

- 麻薬及び向精神薬取締法に管理について規定されている。

④ 麻薬及び向精神薬取締法に管理について規定されている。

麻薬及び向精神薬取締法に基づき、麻薬や向精神薬は麻薬診療施設内に設けた鍵をかけた堅固な設備内に保管しなければならない。

×① 看護師は麻薬施用者免許を取得できる。

麻薬施用者は医師、歯科医師、獣医師に、麻薬管理者は医師、歯科医師、獣医師、薬剤師に限っている。

×② 麻薬を廃棄したときは市町村長に届け出る。

麻薬の廃棄については都道府県知事に届け出る。

×③ アンプルの麻薬注射液は複数の患者に分割して用いる。

アンプルの麻薬注射液は、管理面、衛生面に問題がある場合、同一患者や複数の患者に分割して施用することは控え、施用後のアンプルは残液がある場合および空であっても麻薬管理者に返納する。

*第6編3章 2.麻薬・覚醒剤等 p280~282

▶午後41

成人に対する一次救命処置〈BLS〉において、胸骨圧迫と人工呼吸との回数比で正しいのはどれか。

- 20対1

- 20対2

- 30対1

- 30対2

④ 30対2

一次救命処置(BLS)における心肺蘇生法では、呼吸を観察し、呼吸がない場合または死戦期呼吸の場合、胸骨圧迫30回(約5cm沈み込む強さ、100~120回/分の速さ)と人工呼吸2回の組み合わせによる処置を行う。

*第4編1章 3.3〕救急、休日夜間医療 p177~180

▶午後42

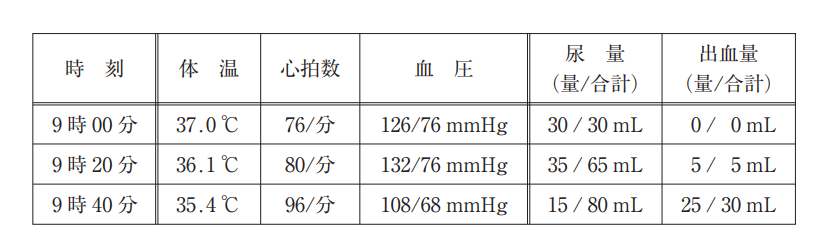

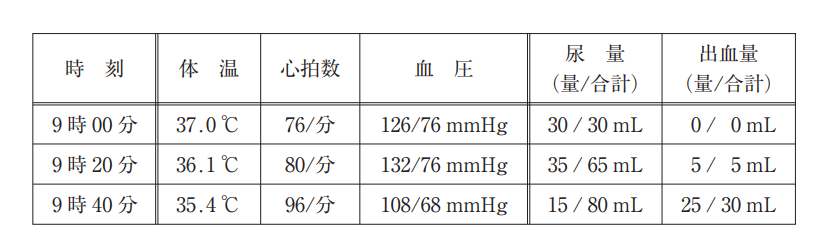

成人男性に対する全身麻酔下の膵頭十二指腸切除術が時に開始されてから40分間の経過を表に示す。

9時40分の時点で、間接介助の看護師が医師に確認の上、実施することとして適切なのはどれか。

- 輸血を準備する。

- 下半身を心臓より高くする。

- 加温マットの設定温度を上げる。

- 次の尿量測定を40分後に実施する。

③ 加温マットの設定温度を上げる。

術中の核心体温が36℃未満の状態は低体温と定義されており、生体機能に悪影響が生じるため加温マットによる体温の調節が適している。

×① 輸血を準備する。

9時40分時点の出血量は30mLで直ちに輸血を準備する必要はない。なお、膵頭十二指腸切除術は長時間にわたる複雑な手術であるため大量出血リスクは高く、術前の輸血体制の確保・確認が必要である。

×② 下半身を心臓より高くする。

下半身を心臓より高くするトレンデレンブルグ位は、ショックによる低血圧を来している場合に用いられることがある体位だが、低血圧の基準(収縮期血圧100mmHg以下・拡張期血圧60mmHg以下)を上回っているため不要である。

×④ 次の尿量測定を40分後に実施する。

尿量は循環血液量の指標になり、麻酔中は1時間あたり0.5~1.0mL/kg以上になるように管理する必要がある。9時40分の時点で尿量が減少しており、20分後の10時00分に1時間当たりの尿量を確認することが重要である。

▶午後43

インスリン製剤について正しいのはどれか。

- 経口投与が可能である。

- 冷凍庫で長期保存できる。

- 皮下注射は同じ部位に行う。

- 飛行機に搭乗する際は手荷物として持ち込む。

④ 飛行機に搭乗する際は手荷物として持ち込む。

インスリン製剤は糖尿病患者等の血糖コントロールとして使用される。飛行機に搭乗する際は、貨物室での凍結や万一の紛失を避けるために、手荷物として持ち込むことが適切である。

×① 経口投与が可能である。

自己注射で投与する。

×② 冷凍庫で長期保存できる。

未開封時には凍結を避けるため2℃~8℃の冷蔵庫で保管する。

×③ 皮下注射は同じ部位に行う。

皮下の硬結を避けるため、注射部位は毎回2~3cmずらす。

▶午後44

廃用症侯群を予防する方法で正しいのはどれか。

- 関節固定後の等張性運動

- ギプス固定後からの等尺性運動

- 下腿の中枢から末梢へのマッサージ

- 足底板の装着による下腿三頭筋の収縮

② ギプス固定後からの等尺性運動

廃用症候群は、長期臥床などの活動性の低下により、筋力の低下や筋萎縮、起立性低血圧、食欲低下など二次的に身体機能が低下するものである。その予防のため、ギプス固定後は関節を動かさずに筋肉を収縮させる等尺性運動が適している。

×① 関節固定後の等張性運動

等張性運動は関節運動を伴うため、関節固定後の運動として適さない。

×③ 下腿の中枢から末梢へのマッサージ

静脈還流量を増加させるため、下腿の末梢から中枢へのマッサージは効果的である。

×④ 足底板の装着による下腿三頭筋の収縮

下腿三頭筋(ふくらはぎ)の収縮は廃用症候群の予防に効果的であるが、足底版(インソール)の装着で促進されるものではない。

▶午後45

造影CTの際に最も注意が必要なのはどれか。

- 閉所に対する恐怖がある患者

- 気管支喘息の既往がある患者

- ペースメーカーを装着している患者

- 既往に上部消化管造影検査後の腹痛がある患者

② 気管支喘息の既往がある患者

気管支喘息患者は、CT画像の診断を容易にする造影剤による重篤な副作用〈有害事象〉が生じやすい。

×① 閉所に対する恐怖がある患者

身体の断面を撮影するMRI検査では、装置の種類によって閉塞感が生じ、閉所恐怖症患者がパニックを起こすおそれがあるが、造影CTでは当たらない。

×③ ペースメーカーを装着している患者

MRI検査では、強力な磁場が発生してペースメーカーが誤作動を起こすおそれがあるため禁忌であるが、造影CTでは当たらない。

×④ 既往に上部消化管造影検査後の腹痛がある患者

上部消化管造影検査後の腹痛は、造影剤として経口投与する硫酸バリウムの影響と考えられるが、造影CTはヨード造影剤を静脈から注入するもので関係は薄い。

▶午後46

下垂体腺腫について正しいのはどれか。

- 褐色細胞腫が最も多い。

- トルコ鞍の狭小化を認める。

- 典型的な視野障害として同名半盲がある。

- 代表的な外科治療として経鼻的な経蝶形骨洞法による下垂体切除術がある。

④ 代表的な外科治療として経鼻的な経蝶形骨洞法による下垂体切除術がある。

下垂体腺腫とは、ホルモンを産生する内分泌器官である下垂体に発生した腫瘍をいい、その手術法として、鼻を経由して下垂体を切除する方法がとられる(経鼻的経蝶形骨洞手術)。

×① 褐色細胞腫が最も多い。

褐色細胞腫は副腎髄質から発生する腫瘍である。

×② トルコ鞍の狭小化を認める。

下垂体は頭蓋骨の中心にあるくぼみ(トルコ鞍)に存在し、下垂体腺腫では風船状の拡大が認められる。

×③ 典型的な視野障害として同名半盲がある。

下垂体腺腫が視神経交叉を圧迫することにより、両目ともに外側の視野が欠ける両耳側半盲を特徴とする視野障害がみられる。

▶午後47

緑内障と診断された患者への説明で適切なのはどれか。

- 「治療すれば視野障害は改善します」

- 「水晶体の代謝が低下して起こる病気です」

- 「自覚症状がなくても進行しやすい病気です」

- 「眼瞼のマッサージが眼圧降下に効果的です」

③ 「自覚症状がなくても進行しやすい病気です」

緑内障患者では、一般的に自覚症状なく視野が徐々に狭窄する。

×① 「治療すれば視野障害は改善します」

緑内障は不可逆的に視野が狭まる進行性の疾病で、治療によりその進行を抑えることはできるが、改善することはできない。

×② 「水晶体の代謝が低下して起こる病気です」

緑内障は眼圧の上昇などを原因として、視神経が萎縮することで起こる。

×④ 「眼瞼のマッサージが眼圧降下に効果的です」

眼瞼のマッサージは眼圧の上昇につながるため行わない。

▶午後48

梅毒について正しいのはどれか。

- ウイルス感染症である。

- 感染経路は空気感染である。

- 治療の第一選択薬はステロイド外用薬である。

- 梅毒血清反応における生物学的偽陽性の要因に妊娠がある。

④ 梅毒血清反応における生物学的偽陽性の要因に妊娠がある。

梅毒は主に性行為によって伝播する性感染症であり、梅毒トレポネーマ(細菌)の感染によって生じ、早期の抗菌薬による薬物治療の必要がある。

*第3編3章 3.6〕性感染症 p140

▶午後49

老年期の加齢に伴う生殖器および生殖機能の変化で正しいのはどれか。

- 卵巣が肥大する。

- 腟壁が薄くなる。

- 精液中の精子がなくなる。

- 男性はテストステロンが増加する。

② 腟壁が薄くなる。

×① 卵巣が肥大する。

○② 腟壁が薄くなる。

加齢に伴い、女性では卵巣機能の低下により女性ホルモン(エストロゲン)が減少し、膣の萎縮や乾燥による性交痛が起こりやすくなる。

×③ 精液中の精子がなくなる。

×④ 男性はテストステロンが増加する。

加齢に伴い、男性では精巣機能の低下により男性ホルモン(テストステロン)が減少し、精子数の減少や勃起障害が起こりやすくなる。

▶午後50

高齢者の薬物動態の特徴で正しいのはどれか。

- 薬物の吸収の亢進

- 薬物の代謝の亢進

- 薬物の排泄の増加

- 血中濃度の半減期の延長

④ 血中濃度の半減期の延長

高齢者においては、消化管機能の低下により薬物の吸収が遅れる一方で、肝臓の代謝機能や腎臓の排泄機能も低下するため、血中濃度が半分の量に減少するまでの期間(半減期)が延長し、薬物が体内に多く残ることで副作用〈有害事象〉が発生しやすくなる。

▶午後51

子どもの権利について述べている事項で最も古いのはどれか。

- 児童憲章の宣言

- 児童福祉法の公布

- 母子保健法の公布

- 児童の権利に関する条約の日本の批准

② 児童福祉法の公布

- 1947年:児童福祉法公布

- 1951年:児童憲章宣言

- 1965年:母子保健法公布

- 1994年:児童の権利に関する条約の日本批准

*第5編2章 4.児童家庭福祉 p247~250

▶午後52

ピアジェ, J.の認知発達理論において2〜7歳ころの段階はどれか。

- 感覚―運動期

- 具体的操作期

- 形式的操作期

- 前操作期

④ 前操作期

ピアジェは子どもの認知発達の段階を、感覚運動期(0~2歳)、前操作期(2~7歳)、具体的操作期(7歳~11歳)、形式的操作期(12歳以上)と分類している。前操作期の特徴としては、象徴機能の発達(ごっこ遊び)や自己中心性が挙げられる。

▶午後53

乳歯について正しいのはどれか。

- 6〜8か月ころから生え始める。

- 5〜7歳ころに生えそろう。

- 全部で28本である。

- う蝕になりにくい。

① 6〜8か月ころから生え始める。

乳歯は、生後6~8か月ころから生え始める。

×② 5〜7歳ころに生えそろう。

×③ 全部で28本である。

乳歯は2~3歳ころには上下各10本、計20本生えそろう。

×④ う蝕になりにくい。

永久歯に比べて石灰化が不十分であるため、むし歯(う歯)が発生しやすい。

▶午後54

乳児への散剤の与薬について、親に指導する内容で適切なのはどれか。

- ミルクに混ぜる。

- はちみつに混ぜる。

- 少量の水に溶かす。

- そのまま口に含ませる。

③ 少量の水に溶かす。

乳児への散剤の与薬時には、薬の苦味などを感じさせないよう、少量の水に溶かしてペースト状にし、舌先を避けて塗りつけて水や湯冷ましとともに飲ませることが望ましい。

×① ミルクに混ぜる。

主食であるミルクに混ぜると、ミルク自体を嫌いになり成長を妨げるため避ける。

×② はちみつに混ぜる。

乳児ボツリヌス症の原因となるおそれがあるはちみつを乳児に与えない。

×④ そのまま口に含ませる。

散剤をそのまま口に含ませることはせず、上記以外の飲食物に少量混ぜるなどする。

▶午後55

入院中に陰圧室に隔離すべき感染症はどれか。

- 麻疹

- 風疹

- 手足口病

- 流行性耳下腺炎

① 麻疹

手洗い等の標準予防策(スタンダードプリコーション)に加え、感染経路別予防策として、結核や麻疹など空気感染のおそれのある患者については病室を陰圧室とし、入室するときはN95マスクを装着する。

×② 風疹

×④ 流行性耳下腺炎

感染経路は主に飛沫感染であり、陰圧室での隔離は必要ない。

×③ 手足口病

感染経路は主に飛沫感染や接触感染であり、陰圧室での隔離は必要ない。

*第4編1章 3.11〕院内感染対策 p186~187

▶午後56

閉経について正しいのはどれか。

- 月経は永久に停止する。

- 子宮機能の低下で生じる。

- 原発性無月経のことである。

- 月経が3か月みられない時点で閉経と判定する。

① 月経は永久に停止する。

閉経は月経が永久に停止した状態をいい、日本人女性の平均閉経年齢は約50歳である。

×② 子宮機能の低下で生じる。

卵巣機能の低下により生じる。

×③ 原発性無月経のことである。

原発性無月経とは、満18歳を過ぎても初経が起こらないものをいう。

×④ 月経が3か月みられない時点で閉経と判定する。

月経が12か月みられない時点で閉経と判定される。月経が3か月みられない場合は続発性無月経という。

▶午後57

正常な胎児の分娩機転について正しいのはどれか。

- 骨盤内嵌入時、胎児の背中は母体の背側にある。

- 胎児の前頭部が先進する。

- 胎児の顔は母体の背側を向いて娩出される。

- 肩甲横径が骨盤の横径に一致する方向で娩出される。

③ 胎児の顔は母体の背側を向いて娩出される。

×① 骨盤内嵌入時、胎児の背中は母体の背側にある。

×② 胎児の前頭部が先進する。

骨盤内への嵌入時、胎児の頤部(あご先)が胸部に接近することで後頭部(小泉門)が先進し、胎児の背中は母体の右側または左側に位置する。

○③ 胎児の顔は母体の背側を向いて娩出される。

×④ 肩甲横径が骨盤の横径に一致する方向で娩出される。

娩出時は、胎児の顔は母体の背側を向き、胎児の肩甲横径(肩幅)が骨盤の前後径に一致する方向で娩出される。

▶午後58

母子保健施策とその対象の組合せで正しいのはどれか。

- 育成医療――結核児童

- 養育医療――学齢児童

- 健全母性育成事業――高齢妊婦

- 養育支援訪問事業――特定妊婦

④ 養育支援訪問事業――特定妊婦

養育支援訪問事業は、出産後の子どもの養育について出産前に支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(特定妊婦)を対象とする(児童福祉法)。

×① 育成医療――結核児童

育成医療は、身体に障害のある児童を対象とする(児童福祉法。障害者総合支援法に基づく自立支援医療給付の一つ)。

×② 養育医療――学齢児童

養育医療は、養育のため病院または診療所に入院することを必要とする未熟児を対象とする(母子保健法)。

×③ 健全母性育成事業――高齢妊婦

健全母性育成事業は、主に思春期の生徒を対象とする。

*第3編2章 1.母子保健 p96~105

▶午後59

精神保健活動における二次予防に該当するのはどれか。

- 地域の子育てサークルへの支援

- 休職中のうつ病患者への支援

- 企業内でのメンタルヘルス講座の開催

- 学校を長期間欠席している児童への家庭訪問

④ 学校を長期間欠席している児童への家庭訪問

疾病の予防対策には、生活習慣の改善や予防接種等により発症そのものを予防する一次予防、検診等により発症の早期発見・早期治療により重症化を予防する二次予防、リハビリテーション等により疾病の進行後の社会復帰を図る三次予防がある。①と③は一次予防、②は三次予防である。

*第3編1章 1.生活習慣病 p81~86

▶午後60

統合失調症の幻覚や妄想に最も関係する神経伝達物質はどれか。

- ドパミン

- セロトニン

- アセチルコリン

- ノルアドレナリン

① ドパミン

ドパミンは感情の興奮や意欲・学習に関わる神経伝達物質であり、過剰に分泌されると幻覚や妄想などの統合失調症特有の症状が現れるとされる。

▶午後61

精神科デイケアの目的で最も適切なのはどれか。

- 陽性症状を鎮静化する。

- 家族の疾病理解を深める。

- 単身で生活できるようにする。

- 対人関係能力の向上を目指す。

④ 対人関係能力の向上を目指す。

精神科デイケアは、精神障害のある者を対象に、社会参加や社会復帰(復職、就労、進学・復学等)を目的として、生活リズムの改善やコミュニケーション能力の向上、精神疾患の再発防止などを図る通所施設であり、医療保険の適用対象となっている。

*第3編2章 4.精神保健 p113~119

▶午後62

健康保険法による訪問看護サービスで正しいのはどれか。

- サービス対象は75歳以上である。

- 訪問看護師が訪問看護計画を立案する。

- 要介護状態区分に応じて区分支給限度基準額が定められている。

- 利用者の居宅までの訪問看護師の交通費は、診療報酬に含まれる。

② 訪問看護師が訪問看護計画を立案する。

医師の訪問看護指示書の下に、訪問看護師が訪問看護計画を立案、実施する。

×① サービス対象は75歳以上である。

訪問看護制度では、原則として要介護者等(65歳以上の第1号被保険者、40~64歳の第2号被保険者で要介護認定された者)には介護保険からの給付が行われ、それ以外の者には医療保険から給付される。

×③ 要介護状態区分に応じて区分支給限度基準額が定められている。

区分支給限度基準額が定められているのは介護保険法によるサービスである。

×④ 利用者の居宅までの訪問看護師の交通費は、診療報酬に含まれる。

訪問看護師の交通費は診療報酬に含まれない。

*第4編1章 3.2〕訪問看護 p176~177

▶午後63

Aさん(75歳、男性)。1人暮らし。慢性閉塞性肺疾患〈COPD〉のため、2年前から在宅酸素療法を開始し、週に2回の訪問看護を利用している。訪問看護師はAさんから「最近、洗濯物を干すときに息が苦しくて疲れるが、自分でできることは続けたい」と相談された。

Aさんの労作時の息苦しさを緩和する方法について、訪問看護師が行う指導で適切なのはどれか。

- 労作時は酸素流量を増やす。

- 呼吸は呼気より吸気を長くする。

- 動作に合わせて短速呼吸をする。

- 腕を上げるときは息を吐きながら行う。

④ 腕を上げるときは息を吐きながら行う。

慢性閉塞性肺疾患〈COPD〉患者の息苦しさを軽減する方法として、動作前に息を吸い、動作時には息を吐きながらゆっくり行うことが挙げられる。

×① 労作時は酸素流量を増やす。

酸素流量の変更は医師の指示が必要である。

×② 呼吸は呼気より吸気を長くする。

口をすぼめて細くゆっくりした呼気により息苦しさを軽減できる(口すぼめ呼吸)。

×③ 動作に合わせて短速呼吸をする。

短速呼吸では呼吸が乱れるため、ゆっくりした動作・呼吸を行う。

▶午後64

Aさん(80歳、男性)は、20年前に大腸癌でストーマを造設し、現在週1回の訪問看護を利用している。訪問看護師は、訪問時にAさんから「2日前から腹痛がある」と相談を受けた。Aさんのバイタルサインは、体温36.4℃、呼吸数24/分、脈拍84/分、血圧138/60mmHgである。

訪問看護師がAさんの腹痛をアセスメントするための情報で最も優先度が高いのはどれか。

- 排便の有無

- 身体活動量

- 食物の摂取状況

- ストーマ周囲の皮膚の状態

① 排便の有無

20年前に大腸癌でストーマ(人工肛門)を造設しており、腹痛を訴えている。人工肛門関連の合併症である腸閉塞のおそれがあるため、便の通過障害が起きていないか情報収集(アセスメント)する必要がある。

▶午後65

Aさん(70歳、男性)。1人暮らし。脳出血の手術後、回復期リハビリテーション病棟に入院中である。神経因性膀胱のため、膀胱留置カテーテルを挿入している。要介護2で、退院後は看護小規模多機能型居宅介護を利用する予定である。

退院後にAさんが行う膀胱留置カテーテルの管理で適切なのはどれか。

- 蓄尿バッグに遮光カバーをかぶせる。

- カテーテルは大腿の内側に固定する。

- 外出前に蓄尿バッグの尿を廃棄する。

- カテーテルと蓄尿バッグの接続は外さない。

③ 外出前に蓄尿バッグの尿を廃棄する。

膀胱留置カテーテルは排尿が困難な場合に挿入されるもので、外出前には蓄尿バッグを空にすることが尿路感染を防止する上で望ましく、また予期せず長時間の外出となる場合もあるので適切である。

×① 蓄尿バッグに遮光カバーをかぶせる。

プライバシーを保護するためにカバーが用いられるが、遮光である必要はない。

×② カテーテルは大腿の内側に固定する。

カテーテルは、男性では陰嚢・陰茎を圧迫しないよう下腹部に固定し、女性では大腿内側に固定する。

×④ カテーテルと蓄尿バッグの接続は外さない。

細菌の侵入を防ぐため、基本的に接続は外さないようにするが、カテーテルの閉塞などの際には必要に応じて外す。

▶午後66

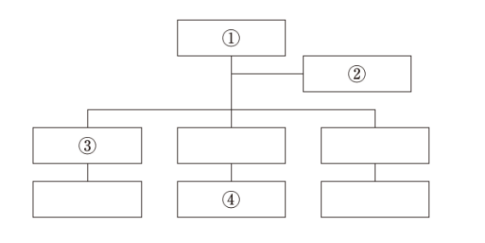

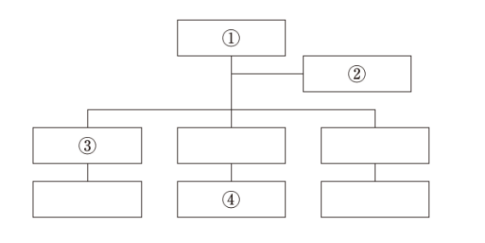

A病院の組織図を図に示す。

医療安全管理を担う部門が、組織横断的な活動をするのに適切な位置はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

② ②

組織横断的に医療安全管理を行う上で、病院の管理者(①)の下で特定の部門に帰属しない位置で活動を行うことが適切である。

*第4編1章 3.9〕医療安全管理体制 p184~185

▶午後67

高速道路で衝突事故が発生し、20人が受傷した。A病院は、5人の重症患者を受け入れ、あわただしい雰囲気となっている。

医療を安全かつ円滑に行うために、救急外来のリーダー看護師に求められる役割として誤っているのはどれか。

- チームで患者情報を共有する。

- スタッフの役割分担を明確にする。

- 患者誤認が生じないように注意喚起する。

- 電話による安否の問い合わせに回答する。

④ 電話による安否の問い合わせに回答する。

救急外来のリーダー看護師として、情報共有や役割分担の明確化、医療安全管理対策の徹底などの横断的・専門的な調整や指示が適している。

▶午後68

紙カルテと比較したときの電子カルテの特徴として正しいのはどれか。

- データ集計が困難である。

- 診療録の保存期間が短い。

- 多職種間の情報共有が容易になる。

- 個人情報漏えいの危険性がなくなる。

③ 多職種間の情報共有が容易になる。

コンピュータで管理する

電子カルテは、情報にアクセスできる端末が多く、紙カルテに比べて多職種間の

情報共有が容易である。

×① データ集計が困難である。

電子カルテでは、表計算ソフト等を用いたデータ集計が容易である。

×② 診療録の保存期間が短い。

医師法、歯科医師法に規定する診療録の保存期間は電子も紙も同様に5年間である。

×④ 個人情報漏えいの危険性がなくなる。

電子カルテのリスクとして、オンライン上のデータが不正アクセスなどにより情報漏洩する可能性が挙げられる。

▶午後69

医療機関に勤務する看護師のうち、特殊健康診断の対象となるのはどれか。

- 内視鏡室で勤務する看護師

- 精神科病棟で勤務する看護師

- 血管造影室で勤務する看護師

- 一般病棟で勤務する夜勤専従の看護師

③ 血管造影室で勤務する看護師

特殊健康診断は労働安全衛生法に基づき、有害業務の従事者または特定物質を取り扱う従事者に対して実施する健康診断である。X線を用いる血管造影室で勤務する看護師は放射線業務従事者として特殊健康診断の対象である。

*第8編 7.健康診断に基づく健康確保対策 p319~321

▶午後70

神経伝達物質と効果器の組合せで正しいのはどれか。

- γ-アミノ酪酸〈GABA〉――気管

- アセチルコリン――瞳孔散大筋

- アドレナリン――血管

- セロトニン――心筋

- ドパミン――汗腺

③ アドレナリン――血管

交感神経を支配するアドレナリンは血管収縮や瞳孔散大、立毛に関与する。

▶午後71

無対の静脈はどれか。

- 鎖骨下静脈

- 総腸骨静脈

- 内頸静脈

- 腕頭静脈

- 門脈

⑤ 門脈

門脈は胃や小腸などを環流した血液を集めて肝臓に送り出す静脈で、肝臓を通過して全身循環血に移行する。そのほかの選択肢のように左右一対(有対)の静脈ではなく、無対の静脈である。

▶午後72

血液中の濃度の変化が膠質浸透圧に影響を与えるのはどれか。

- 血小板

- 赤血球

- アルブミン

- グルコース

- ナトリウムイオン

③ アルブミン

アルブミンは肝臓で作られる蛋白質で、血清膠質浸透圧を保持して物質を運搬する作用をもつ。肝機能の低下により血清アルブミンが3.5g/dL未満となった場合、低栄養と判断される(低アルブミン血症)。

▶午後73

院内感染の観点から、多剤耐性に注意すべきなのはどれか。

- ジフテリア菌

- 破傷風菌

- 百日咳菌

- コレラ菌

- 緑膿菌

⑤ 緑膿菌

薬剤耐性を持つ多剤耐性緑膿菌〈MDRP〉やメチシリン耐性黄色ブドウ球菌〈MRSA〉は、抵抗力の弱まった宿主(易感染者)に対して病原性を発揮する日和見感染症を起こすおそれがあり、医療施設内の拡散を防ぐため、院内感染対策サーベイランス事業などが実施されている。

*第4編1章 3.11〕院内感染対策 p186~187

▶午後74

過換気でみられるのはどれか。

- 骨格筋の弛緩

- 血中酸素分圧の低下

- 体循環系の血管の収縮

- 代謝性アルカローシス

- 血中二酸化炭素分圧の上昇

③ 体循環系の血管の収縮

過呼吸による過換気では、血中酸素分圧〈PaO2〉の上昇と血中二酸化炭素分圧〈PaCO2〉の低下により、体内のpHが上昇して血液がアルカリ性に傾く(呼吸性アルカローシス)。その症状として、血管収縮やカルシウム濃度の低下による骨格筋の緊張(テタニー症状)が挙げられる。

▶午後75

乳癌の検査で侵襲性が高いのはどれか。

- 触診

- 細胞診

- MRI検査

- 超音波検査

- マンモグラフィ

② 細胞診

乳癌の検査では、触診やマンモグラフィ、超音波検査により乳癌の可能性を判断し、確定診断のために細胞診・組織診(生検)、転移を調べるためにMRI検査等が行われる。細胞診のうち、乳房のしこり部分に細い針を刺して細胞を吸い出し検査する穿刺吸引細胞診は侵襲性が高い。

▶午後76

感染症と保健所への届出期間の組合せで正しいのはどれか。

- 結核――診断後7日以内

- 梅毒――診断後直ちに

- E型肝炎――診断後直ちに

- 腸管出血性大腸菌感染症――診断後7日以内

- 後天性免疫不全症候群〈AIDS〉――診断後直ちに

③ E型肝炎――診断後直ちに

1~4類感染症と、5類感染症の一部(侵襲性髄膜炎菌感染症、風しんおよび麻しん)、新型インフルエンザ等感染症を診断した医師は直ちに最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。また、5類感染症のうち麻しん等を除く全数把握対象疾患については7日以内に届け出なければならない。

×① 結核――診断後7日以内

○③ E型肝炎――診断後直ちに

×④ 腸管出血性大腸菌感染症――診断後7日以内

結核は2類感染症、腸管出血性大腸菌感染症は3類感染症、E型肝炎は4類感染症なので、診断後直ちに届け出なければならない。

×② 梅毒――診断後直ちに

×⑤ 後天性免疫不全症候群〈AIDS〉――診断後直ちに

梅毒と後天性免疫不全症候群〈AIDS〉は5類感染症なので、診断後7日以内に届け出なければならない。

*第3編3章 1.感染症対策 p125~129

▶午後77

平成24年(2012年)の医療法の改正によって、医療計画には①疾病・②事業及び在宅医療の医療体制に関する事項を定めることとされている。

①と②に入る数字の組合せで正しいのはどれか。

①――②

- 4――4

- 4――5

- 5――4

- 5――5

- 6――6

④ 5――5

医療計画には、5疾病(がん、脳卒中、心血管疾患、糖尿病、精神疾患)5事業(救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医療(小児救急医療を含む))の事項を定めることとなっている。なお、令和6年度(2024年度)からは6事業として「新興感染症等の感染拡大時における医療」が追加される。

*第4編1章 2.医療計画 p170~174

▶午後78

筋骨格系の加齢に伴う変化が発症の一因となるのはどれか。

- 肺結核

- 骨盤臓器脱

- 前立腺肥大症

- 加齢黄斑変性

- 慢性閉塞性肺疾患〈COPD〉

② 骨盤臓器脱

骨盤臓器脱とは、骨盤内の膀胱や子宮、直腸などの臓器が膣口から出てくる女性特有の病気で、加齢や出産に伴う骨盤底筋のゆるみが原因となる。

▶午後79改題

令和3年度(2021年度)の「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果」における養介護施設従事者等による虐待で最も多いのはどれか。

- 性的虐待

- 介護等放棄

- 身体的虐待

- 心理的虐待

- 経済的虐待

③ 身体的虐待

令和3年度(2021年度)の高齢者虐待の状況では、身体的虐待が、養介護施設従事者等によるものでは51.5%、養護者によるものでも67.3%と最も多く、半分以上を占めている。

*第5編2章 6.高齢者福祉等 p252~254

▶午後80

Aさん(66歳、女性)は、4年前に前頭側頭型認知症と診断され、介護老人福祉施設に入所している。時々、隣の席の人のおやつを食べるため、トラブルになることがある。

この状況で考えられるAさんの症状はどれか。

- 脱抑制

- 記憶障害

- 常同行動

- 自発性の低下

- 物盗られ妄想

① 脱抑制

前頭側頭型認知症では、大脳の前頭葉や側頭葉の神経変性により、人格障害や行動障害、失語症などの症状が現れる。発症初期から多くみられる脱抑制行動では、社会的に不適切な行動や礼儀・マナーの欠如などを特徴とする。

*第3編2章 2.老人保健 p105~108

▶午後81

社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士が一定の条件を満たす場合に行うことができる医療行為はどれか。

- 摘便

- 創処置

- 血糖測定

- 喀痰吸引

- インスリン注射

④ 喀痰吸引

介護福祉士は、専門的知識と技術をもって、身体上または精神上の障害により日常生活を営むのに支障がある者に、心身の状況に応じた介護(医師の指示の下に行われる喀痰吸引等含む)を行うほか、その者とその介護者に対して介護に関する指導を行う。

*第5編1章 2.8〕介護関係従事者 p238~239

▶午後82

精神障害者のリカバリ〈回復〉について正しいのはどれか。

- ストレングスモデルが適用される。

- 目標に向かう直線的な過程である。

- 精神疾患が寛解した時点から始まる。

- 精神障害者が1人で達成を目指すものである。

- 精神障害者が病識を獲得するまでの過程である。

① ストレングスモデルが適用される。

リカバリとは、精神障害者が生活や仕事、地域社会などへの参加を主体的に選択する多様な過程であり、症状が残っていても患者のストレングス〈強み・力〉に着目して、生活の質〈QOL〉を向上させることを目的とする。その主体的選択を達成するために周囲の支援は重要な要素である。

▶午後83

健常な成人の心臓について、右心室と左心室で等しいのはどれか。2つ選べ。

- 単位時間当たりの収縮の回数

- 拡張時の内圧

- 収縮時の内圧

- 心室壁の厚さ

- 1回拍出量

① 単位時間当たりの収縮の回数

⑤ 1回拍出量

左心室と右心室の収縮回数(心拍数)と1回拍出量は等しい。

×② 拡張時の内圧

×③ 収縮時の内圧

×④ 心室壁の厚さ

左心室は大動脈を通じて全身に、右心室は肺動脈を通じて肺に血液を送っている。全身に血を循環させる強力な収縮を支えるため、左心室は右心室よりも拡張時・収縮時の内圧は高く、心室壁も厚い。

▶午後84

難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉において国が行うとされているのはどれか。2つ選べ。

- 申請に基づく特定医療費の支給

- 難病の治療方法に関する調査及び研究の推進

- 指定難病に係る医療を実施する医療機関の指定

- 支給認定の申請に添付する診断書を作成する医師の指定

- 難病に関する施策の総合的な推進のための基本的な方針の策定

② 難病の治療方法に関する調査及び研究の推進

⑤ 難病に関する施策の総合的な推進のための基本的な方針の策定

その他は都道府県(知事)が行う。

*第3編4章 2.難病対策 p155~160

▶午後85

急性期の患者の特徴で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 症状の変化が乏しい。

- エネルギー消費量が少ない。

- 身体の恒常性が崩れやすい。

- 生命の危機状態になりやすい。

- セルフマネジメントが必要となる。

③ 身体の恒常性が崩れやすい。

④ 生命の危機状態になりやすい。

神経やホルモンの働きにより、外的・内的変化に関わらず人体の生理状態は一定の均衡状態を保っている(恒常性:ホメオスタシス)。症状が急激に現れた急性期の患者では、その恒常性が保持できなくなり、容態の急変から生命の危機状態に陥りやすい。

▶午後86

甲状腺ホルモンの分泌が亢進した状態の身体所見について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 徐脈

- 便秘

- 眼球突出

- 皮膚乾燥

- 手指振戦

③ 眼球突出

⑤ 手指振戦

甲状腺ホルモンの分泌亢進による甲状腺機能亢進症(バセドウ病)では、頻脈などの不整脈や眼球突出、手指振戦がみられる。

▶午後87

下部尿路症状のうち蓄尿症状はどれか。2つ選べ。

- 尿失禁

- 残尿感

- 腹圧排尿

- 尿線途絶

- 尿意切迫感

① 尿失禁

⑤ 尿意切迫感

下部尿路症状は、尿を出すことに関する排尿症状、尿を溜めることに関する蓄尿症状、排尿後症状に大別される。急に尿意を催す尿意切迫感や、それが失禁につながる切迫性尿失禁、腹部に力を加えたときに不随意に起こる腹圧性尿失禁などは蓄尿症状に当たる。

×② 残尿感

排尿後も膀胱内に尿が残る残尿感は加齢とともに生じやすく、排尿後症状に当たる。

×③ 腹圧排尿

×④ 尿線途絶

排尿に腹圧を必要とする腹圧排尿や、排尿が途中で切れる尿線途絶は排尿症状に当たる。

▶午後88

妊娠の成立の機序で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 原始卵胞から卵子が排出される。

- 排卵後の卵子は卵管采によって卵管に取り込まれる。

- 受精は精子と卵子との融合である。

- 受精卵は子宮内で2細胞期になる。

- 着床は排卵後3日目に起こる。

② 排卵後の卵子は卵管采によって卵管に取り込まれる。

③ 受精は精子と卵子との融合である。

×① 原始卵胞から卵子が排出される。

卵子は、卵巣で成熟卵子から排出される。

○② 排卵後の卵子は卵管采によって卵管に取り込まれる。

排出された卵子は、卵管采によって卵管に取り込まれる。

○③ 受精は精子と卵子との融合である。

×④ 受精卵は子宮内で2細胞期になる。

卵管膨大部で精子と融合した卵子は受精卵となり(受精)、細胞分裂が始まる(2細胞期→4細胞期→…→桑実胚)。

×⑤ 着床は排卵後3日目に起こる。

受精卵は卵管から子宮に移動(受精後4~5日)した後、子宮内膜に胚盤胞の状態で着床を開始(受精後6〜7日)する。

▶午後89

Aさん(65歳、女性)は、5年前に乳癌の左胸筋温存乳房切除術と左腋窩リンパ節郭清術を受けた。1年前に大骨転移のため日常生活動作〈ADL〉に一部介助が必要となり、訪問看護を利用し在宅で療養している。Aさんの左上腕内側の皮膚をつまむと健側より厚みがある。

訪問看護師がAさんに指導する左上腕のケア方法で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 指圧する。

- 皮膚の露出は少なくする。

- 保湿クリームを塗布する。

- ナイロン製タオルで洗う。

- アルカリ性石けんで洗浄する。

② 皮膚の露出は少なくする。

③ 保湿クリームを塗布する。

乳癌の治療によりリンパ液の流れが悪くなり、左上腕にリンパ浮腫が生じていると触診で判断される。炎症が起こりやすく、皮膚の乾燥を防ぐための保湿クリームや日焼け止め対策などのスキンケアは適している。

▶午後90

出生体重3,200gの新生児。日齢の体重は3,100gである。このときの体重減少率を求めよ。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第2位を四捨五入すること。

解答:①.②%

① 3

② 1

減少率(%)は、減少量÷減少前の値×100で求められる。本問では(3,200-3,100)÷3,200×100となり、3.125を小数点第2位で四捨五入して3.1である。

第107回看護師国家試験・状況設定問題(60問)

▶次の文を読み91〜93の問いに答えよ。

Aさん(56歳、男性)は、コンビニエンスストアの店長で自動車を運転して通勤している。不規則な生活が続き、ストレスが溜まることも多く、十分な睡眠がとれないこともあった。荷物を運ぶときに胸部の圧迫感が繰り返し出現し受診したところ、狭心症が疑われたため検査をすることになった。脂質異常症の既往がある。

▶午前91

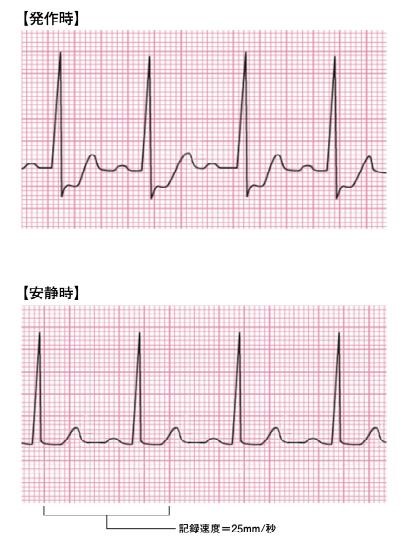

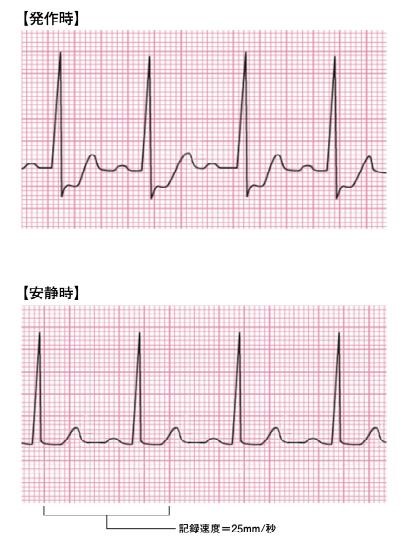

Aさんの運動負荷心電図検査(トレッドミル運動負荷試験)の結果を別に示す。

このときの心電図の所見で適切なのはどれか。

- 発作時はST低下がある。

- 発作時はP波が低下している。

- 安静時は異常Q波がある。

- 安静時は冠性T波がある。

- 安静時と発作時ともにQRS幅が拡大している。

① 発作時はST低下がある。

発作時にST(10マス目から12マス目あたり)低下が認められ、労作性狭心症の特徴である。

▶午前92

検査の結果、Aさんは労作性狭心症と診断され、硝酸薬、カルシウム拮抗薬および抗血小板薬を内服することになった。その後、外来通院を続け、以前と同様に負荷のかかる作業もできるようになった。内服治療から1か月後、胸部の圧迫感が強くなり、時々左上腕から前腕にかけての放散痛も出現するようになったため、経皮的冠動脈形成術〈PCI〉を受けた。カテーテルは右大腿動脈から挿入されていた。手術中から抗凝固療法を実施している。

手術直後の観察項目として適切なのはどれか。2つ選べ。

- 乏尿の有無

- 皮膚の黄染

- 出血の有無

- 両足背動脈の触知

- 穿刺部位の感染徴候

③ 出血の有無

④ 両足背動脈の触知

経皮的冠動脈形成術は橈骨動脈等からカテーテルを挿入し、細くなった冠動脈まで進めて血管を押し広げるものである。手術に伴う合併症として出血や血栓塞栓症が挙げられ、手術直後はその観察が適切である。

▶午前93

Aさんの経過は順調で、手術後4日に退院することになった。Aさんは「家に戻ってもまた症状が出るのではないかと心配です」と話した。

Aさんに対する退院指導の内容として適切なのはどれか。2つ選べ。

- 「水分摂取を控えましょう」

- 「肉類を多く食べましょう」

- 「睡眠時間を確保しましょう」

- 「自動車の運転はやめましょう」

- 「次回の外来受診までは重い荷物を運ぶ作業は控えましょう」

③ 「睡眠時間を確保しましょう」

⑤ 「次回の外来受診までは重い荷物を運ぶ作業は控えましょう」

労作性狭心症では、負荷のかかる動作時に胸が圧迫される痛みを感じる。その再発の不安を抱いている患者に対しては、負荷の強い作業を控えたり、睡眠時間の確保など生活習慣を改善することで、再発リスクが軽減される。

▶次の文を読み94〜96の問いに答えよ。

Aさん(55歳、男性)。胃癌のため胃全摘出術を受けた。術中の出血量は300mLで、輸血は行われなかった。既往歴に特記すべきことはない。入院時身長166cm、体重78kg。手術後1日、硬膜外持続鎮痛法が行われているが、Aさんは創部痛が強いため呼吸が浅く、離床はできていない。このときのバイタルサインは、体温37.1℃、呼吸数22/分、脈拍120/分、血圧162/90mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉93%(鼻カニューラ2L/分酸素投与下)。Hb13.8g/dL。尿量60mL/時。意識清明、心音および呼吸音に異常なし。頸静脈怒張なし。下肢に浮腫なし。創部に熱感や発赤を認めない。腹腔ドレーンからは少量の淡血性排液があるが、膿性ではなく、異臭もない。

▶午前94

このときのAさんのアセスメントで適切なのはどれか。

- 貧血のため脈拍が速い。

- 疼痛のため血圧が高い。

- 創部感染のため体温が高い。

- 心不全のため呼吸数が多い。

② 疼痛のため血圧が高い。

疼痛を感じると交感神経が優位となって血圧が上昇する。胃全摘出術に伴う創部痛により、血圧が162/90mmHgと高いと考えられる(収縮期血圧140mmHg以上かつ/または拡張期血圧90mmHg以上で高血圧症)。

×① 貧血のため脈拍が速い。

男性における貧血の診断基準はヘモグロビン濃度(Hb)13g/dL未満であり、13.8g/dLであるため当たらない。なお、脈拍は基準(60~100/分)よりも速い。

×③ 創部感染のため体温が高い。

創部に熱感や発赤を認めないため、創部感染は当たらない。なお、体温は基準(36.0~37.0℃)よりも高い。

×④ 心不全のため呼吸数が多い。

頸静脈怒張や下肢の浮腫はないため、心不全は当たらない。なお、呼吸数は基準(12~20回/分)よりも高い。

▶午前95

手術後5日からAさんの食事が開始された。Aさんは食事の後に、めまい、顔面紅潮、動悸、下腹部痛を伴う下痢が出現し、冷汗がみられるようになった。

現状で最も考えられるのはどれか。

- 術後せん妄

- 乳糖不耐症

- 偽膜性大腸炎

- ダンピング症候群

④ ダンピング症候群

胃の切除、再建後には、摂取した食物が急速に腸に流れ込むことにより、めまいや動悸、冷や汗、顔面紅潮、腹痛などの症状が食後に現れるダンピング症候群のリスクが高まる。

▶午前96

手術後14日、Aさんは食後に出現していた症状が落ち着き、退院が決まった。

Aさんへの退院指導の内容で適切なのはどれか。

- 1回の食事量を増やす。

- 海草を積極的に摂取する。

- 食後の冷汗が出現した際には身体を温める。

- 空腹時はコーヒーなどの刺激物の摂取を避ける。

④ 空腹時はコーヒーなどの刺激物の摂取を避ける。

ダンピング症候群の予防のため、カフェインを含む刺激の強いコーヒーなどの摂取を避ける。

×① 1回の食事量を増やす。

ダンピング症候群の予防のため、食事は少量ずつ分割してゆっくり咀嚼して食べることが適している。

×② 海草を積極的に摂取する。

ダンピング症候群の予防のため、消化の悪い海藻ではなく、消化しやすい食物を積極的に摂取する。

×③ 食後の冷汗が出現した際には身体を温める。

食後の冷や汗は後期ダンピング症候群で起こる低血糖の症状であり、出現した際はアメなどの糖分を間食として摂取する。

▶次の文を読み97〜99の問いに答えよ。

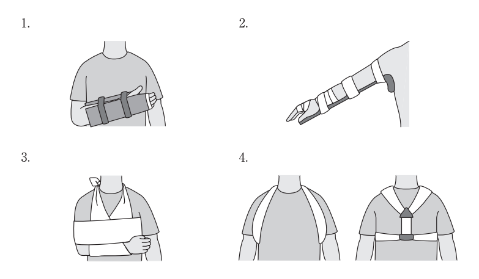

Aさん(75歳、女性)。1人暮らし。脳梗塞の後遺症で左不全麻痺があり、要介護1の認定を受けている。最近、夜間に中途覚醒することが多い。昨夜、トイレに行く際に転倒し、右手をついた。転倒後から右上肢の痛みがあり、翌朝になっても痛みが強かったため受診した。エックス線写真の結果から、右の上腕骨近位部骨折と診断され、入院した。

▶午前97

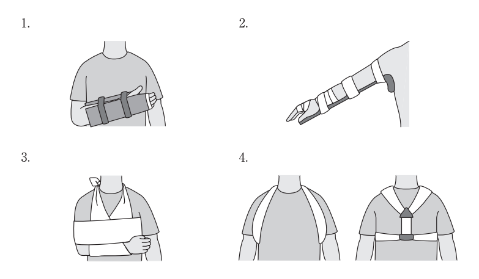

Aさんの骨折に対して保存療法が行われることとなった。骨折の固定法を図に示す。

Aさんの骨折部の固定として適切なのはどれか。

③

上腕骨近位部骨折は肩関節から肘関節をつなぐ上腕骨の、肩関節に近い近位部の骨折である。特に高齢者で多く発生し、その固定には三角巾と固定帯(バストバンド)を用いる。

▶午前98

入院後2日。Aさんは日中、ベッドで横になってテレビを観ていることが多い。Aさんが尿意を訴えたため、看護師が付き添ってトイレに行くことになった。

移動の方法として適切なのはどれか。

- 右腕を使って起き上がる。

- しばらく座位をとってから立ち上がる。

- 骨折部の痛みがあるときも歩いてトイレに行く。

- ベッドの高さは腰掛けたときにつま先が床に着くよう調整しておく。

② しばらく座位をとってから立ち上がる。

ベッドで横になっている状態から急に起き上がって立位になると、起立性低血圧からめまいやふらつき、意識障害により転倒のリスクが高まる。座位になって時間を置いてから立ち上がる、立ち上がった後は立ちくらみがないか確認してから移動するなどが適切である。

▶午前99

Aさんは入院後7日で退院し、介護老人保健施設に入所した。現在はリハビリテーションを行っている。

退所後の再転倒を予防するためのAさんへの指導で適切なのはどれか。

- 家の中で過ごす。

- 歩幅を小さくして歩く。

- 足関節の底背屈運動をする。

- 就寝前に睡眠薬を内服する。

③ 足関節の底背屈運動をする。

足関節の可動域低下は、バランスを保持しにくくなったり、つまずきの原因となるため、足首を上下に動かして機能維持を図る底背屈運動は、指導として適切である。

×① 家の中で過ごす。

転倒は身体機能の低下(身体的フレイル)を要因とするため、可能な範囲で外出し、筋力低下(サルコペニア)を防ぐことが望ましい。

×② 歩幅を小さくして歩く。

歩幅を小さくすると、体重を支える支持基底面が狭まり、バランスが取りづらく転倒につながるため、歩幅を広げて歩く。

×④ 就寝前に睡眠薬を内服する。

睡眠薬の内服は、ふらつき等のリスクを高めるため使用しない。

▶次の文を読み100〜102の問いに答えよ。

Aちゃん(3歳、女児)は、父親(会社員)と母親(会社員)との3人暮らし。Aちゃんは、生後11か月のときに、卵による食物アレルギーと診断され、医師の指示で卵の除去食療法をしていた。保育所では卵を除去した給食が提供されている。Aちゃんは保育所の給食の時間に、隣の席の園児の卵が入ったおかずを摂取し、蕁麻疹と咳嗽が出現した。保育士に連れられて救急外来を受診した。Aちゃんは保育士に抱っこされ、「かゆい」と訴えており、咳込みがみられた。

▶午前100

受診時に観察する項目で優先度が高いのはどれか。

- 体温

- 心拍数

- 腸蠕動音

- 蕁麻疹の範囲

② 心拍数

食物アレルギーを引き起こすアレルゲン(卵)を摂取したことによる蕁麻疹、咳嗽、かゆみ、咳き込みが症状としてみられる。特に症状の重いⅠ型アレルギー(即時型アレルギー)であるアナフィラキシーショックを考慮し、頻脈等の心拍異常を見逃さないことが優先される。

▶午前101

Aちゃんは、食物アレルギーによるアナフィラキシーと診断された。アドレナリンの筋肉内注射の後、点滴静脈内注射による補液と酸素吸入が開始された。バイタルサインは問題なく、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉99%であったが、経過観察のため入院となった。Aちゃんは「お母さんに会いたい。おうちに帰りたい」と泣き始めた。母親は、保育所から連絡を受けて病院に到着し、医師から現在の病状について説明を受けた。母親は「Aは大丈夫ですか」と看護師に不安を訴えていた。

母親への看護師の対応として最も適切なのはどれか。

- 入院中の生活の留意点を説明する。

- 父親が到着するまで待合室で待機してもらう。

- 来院時から現在までのAちゃんの様子を伝える。

- Aちゃんが食物アレルギーと診断されたときの母親の思いを聴く。

③ 来院時から現在までのAちゃんの様子を伝える。

母親は処置が終わった後のAちゃんの現在の病状についてのみ説明を受けている。大丈夫か不安を抱いている母親に対し、まずは来院時からのAちゃんの様子を伝えることで、安心感を与えることが適切である。

▶午前102

翌日、Aちゃんは症状が落ち着いたため退院することとなった。母親は「卵を除去した給食を出してもらっていたのですが、また今回の様なことが起こるのではないかと心配です」と不安な様子である。

このときの母親への指導として最も適切なのはどれか。

- 「保育所はしばらくお休みしましょう」

- 「給食内容を保育所の栄養士に相談しましょう」

- 「今後の給食時の対応を保育士と相談しましょう」

- 「保育所の園児に保育士からアレルギーについて説明してもらいましょう」

③ 「今後の給食時の対応を保育士と相談しましょう」

保育所では卵を除去した給食が提供されていることから、保育所は提出されたアレルギー疾患用生活管理指導表等により特別な配慮・管理を行っていると考えられる。今回は、隣の席の園児の卵を食べてしまったために発生した事案であり、保育士と相談し、給食時の再発防止を図ることが適切である。

▶次の文を読み103〜105の問いに答えよ。

在胎38週4日、骨盤位のため予定帝王切開術で出生した男児。看護師はインファントラジアントウォーマー下で児の全身を観察した。羊水混濁はなかった。

身体所見:身長49.0cm、体重2,900g、頭囲33.0cm、胸囲32.0cm。直腸温37.8℃、呼吸数55/分、心拍数150/分。大泉門は平坦、骨重積なし、産瘤なし、頭血腫なし。胎脂は腋窩にあり。筋緊張は強く、四肢は屈曲位。皮膚は厚い。うぶ毛は背中の1/2にあり。耳介は硬い。精巣は両側ともに完全に下降。外表奇形はなし。

検査所見:Apgar〈アプガー〉スコアは1分後9点、5分後10点。臍帯動脈血pH7.30。

▶午前103

この児のアセスメントで適切なのはどれか。

- 新生児仮死

- 成熟児

- 高体温

- 水頭症

② 成熟児

38週4日で出生しているため正期産(37週0日~41週6日)であり、体重は2,900gで低体重(2,500g未満)には当たらないなど、成熟児といえる。

×① 新生児仮死

出生直後の新生児の健康状態を判定するアプガースコア(指数)は、4~6点で軽症仮死、0~3点で重症仮死とされるが、1分後9点、5分後10点であるため当たらない。

×③ 高体温

新生児の体温の基準は36.5~37.5℃であり、37.8℃と正常範囲を超えているが、インファントラジアントウォーマー下での観察であるため、直ちに高体温には当たらない。

×④ 水頭症

水頭症は頭蓋内に過剰な髄液が貯留した状態をいうが、頭囲33.0cmと出生時の平均(男子33.5cm・女子33.1cm)(平成22年乳幼児身体発育調査)に近く、当たらない。

▶午前104

出生後2時間。児のバイタルサインを確認したところ、直腸温37.5℃、呼吸数75/分、心拍数160/分、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉87%であった。心雑音はなし。鼻翼呼吸および呻吟がみられた。四肢末端にチアノーゼあり。

この児の状態で考えられるのはどれか。

- 胎便吸引症候群〈MAS〉

- 呼吸窮迫症候群〈RDS〉

- 心室中隔欠損症〈VSD〉

- 新生児一過性多呼吸〈TTN〉

④ 新生児一過性多呼吸〈TTN〉

新生児一過性多呼吸は、新生児の肺を満たす肺水の吸収遅延による多呼吸などの症状を引き起こす呼吸障害である。呼吸数が75/分と正常(30~40回)を逸脱して多呼吸であるほか、鼻翼呼吸や呻吟、チアノーゼといった特徴的な症状から、新生児一過性多呼吸と考えられる。

▶午前105

日齢7。児の体重は2,930g(前日より30g増加)。バイタルサインは、腋窩温37.0℃、呼吸数50/分、心拍数140/分。大泉門は平坦。排尿7回/日、排便10回/日の普通便である。経皮的黄疸計による測定値12.5mg/dL。児の母親は母乳育児を希望している。母乳分泌量は良好で乳房トラブルはない。直接授乳を1日12回しており、搾乳や人工乳は哺乳していない。母親は看護師に「体重は生まれたときから30gしか増えていませんが、大丈夫でしょうか」と話した。

母親への対応で最も適切なのはどれか。

- 「乳房を温めましょう」

- 「哺乳量を測りましょう」

- 「搾乳も追加であげましょう」

- 「このまま直接授乳を続けて良いですよ」

④ 「このまま直接授乳を続けて良いですよ」

直接授乳に問題はないが、体重の増加が30gしかないことに不安を覚えている。体重については、出生後すぐの新生児では生後3日ころに一時的に体重が減少する生理的体重減少が起こるもので、日齢7の児で30gの増加は順調に回復が見られているといえ、直接授乳の継続に問題はない。

▶次の文を読み106〜108の問いに答えよ。

Aさん(50歳、男性)は、23歳で統合失調症を発症し、精神科病院へ5回入院したことがある。1年前に、被害妄想が原因で隣人に暴力を振るい措置入院となった。入院後2か月で自傷他害の恐れは消失し、医療保護入院へ切り替えられたが、幻覚や妄想があり家族へ1日に何回も電話をかけていた。その後は家族へ電話をかける回数が減り、病棟での生活も安定してきた。幻聴は続いているが、自分の身の回りのことは自分で行えるようになった。作業療法も継続して参加できていることから、退院を検討することになった。

▶午前106

Aさんの退院について、両親は「退院は反対。入院前のように隣人とトラブルになるのではないかと不安です。私達も高齢になってきたので負担が大きいです」と話した。

このときの両親への看護師の対応で適切なのはどれか。

- 退院後に活用できる社会資源について情報提供する。

- Aさんの主治医に入院の継続を依頼するよう勧める。

- Aさんの現在の病状を隣人に説明するよう勧める。

- 退院の承諾は家族の義務であることを伝える。

① 退院後に活用できる社会資源について情報提供する。

両親は、Aさんの退院後において、隣人との関係や、自身の介護負担について不安を抱いている。精神障害のある者を対象に社会参加や社会復帰を図る精神科デイケアなど、介護負担の軽減や精神疾患の再発防止に資する社会資源を提案することが適切である。

▶午前107

その後もAさんの両親は、高齢であることを理由に自宅への退院には同意しなかった。

Aさんの退院を計画的に進めるために行うことで適切なのはどれか。

- 精神医療審査会の開催

- 入院診療計画書の修正

- 行動制限最小化委員会の開催

- 医療保護入院者退院支援委員会の開催

④ 医療保護入院者退院支援委員会の開催

医療保護入院者退院支援委員会は、医療保護入院者の退院に向けた取り組みについて審議・推進するために設置される。医師や看護師に加え、退院支援に中心的役割を果たす退院後生活環境相談員、本人やその家族等も出席者とされ、計画的な退院を進めるために適切である。

▶午前108

Aさんの退院については、アパートでの単身生活か、共同生活援助〈グループホーム〉での生活を目指すことになった。

Aさんの精神科リハビリテーションを進めるにあたり、病棟看護師が連携する職種で最も優先度が高いのはどれか。

- 退院後生活環境相談員

- 理学療法士

- 介護福祉士

- 栄養士

① 退院後生活環境相談員

前問のとおり、退院後生活環境相談員は医療保護入院者の退院支援に中心的役割を果たす。

▶次の文を読み109〜111の問いに答えよ。

Aさん(76歳、女性)は、長女(46歳、会社員)との2人暮らし。Aさんは5年前に2型糖尿病と診断された。1年前から血糖測定とインスリン自己注射を朝1回行っている。炊事は主にAさんが担当している。Aさんは、長女の帰宅に合わせて夕食を摂るため、夕食時間にばらつきがある。定期の外来受診時にAさんは「時々汗が出て手が震えることがあります」と外来看護師に相談した。Aさんのバイタルサインは、体温36.4℃、脈拍74/分、血圧128/80mmHg。身長154cm、体重68kgである。

▶午前109

このとき、外来看護師がAさんに行う指導で適切なのはどれか。

- 糖質を含まない水分を摂取する。

- 労作後は食事摂取量を増やす。

- 決まった食事時間を設定する。

- 空腹感に応じて食事を摂る。

③ 決まった食事時間を設定する。

インスリン自己注射を行う患者では、食事量、食事間隔、運動量などにより血糖値が正常範囲よりも低下し、冷や汗(発汗)や動悸、けいれんなどの低血糖症状を起こす可能性がある。夕食時間のばらつきにより低血糖となっていると考えられるため、食事時間を一定にすることが望ましい。

▶午前110

1か月後、Aさんと一緒に外来を訪れた長女は「今までインスリンの治療は母に任せてきましたが、母は眼が見えにくく、インスリンの量が多い日があったようです。母が自己注射を続けられるように、私も手伝えればと思います」と外来看護師に話した。外来受診時、Aさんに末梢神経障害の症状は認められず、手指の動きに問題はなかった。

Aさんがインスリン自己注射を行う上で、外来看護師が行う長女への助言で適切なのはどれか。

- 「インスリンの量は娘さんが一緒に確認しましょう」

- 「血糖測定は娘さんが代わりに行いましょう」

- 「注射の針はつけたままにしましょう」

- 「注射の部位は上腕を選びましょう」

① 「インスリンの量は娘さんが一緒に確認しましょう」

Aさんは眼が見えにくく、インスリン自己注射の目盛りが読めずにインスリン投与量を誤って多くしたと考えられる。手指の巧緻性に問題はないため、自己注射を続ける上でインスリン量の確認を一緒に手伝うことが適切である。

▶午前111

6か月後の外来受診時に、同席していた長女が「甘い物ばかり食べる母を叱ってしまいます」と外来看護師に話した。Aさんは黙って話を聞いていた。前回の受診から低血糖症状はなく、体重は3kg増加した。Aさんは日中テレビを観て過ごしていることが多い。

外来看護師が別室で長女に提案する内容で最も適切なのはどれか。

- 「糖尿病食の作り方を覚えましょう」

- 「厳しいことを言わないようにしましょう」

- 「甘い物をAさんから見えない場所に置きましょう」

- 「甘い物を食べてしまうAさんの気持ちを聞いてみましょう」

④ 「甘い物を食べてしまうAさんの気持ちを聞いてみましょう」

甘い物ばかり食べるので叱るという話をAさんは黙って聞いている。まずAさんの気持ちを聞き取り、それに応じた生活習慣改善に向けた働きかけを検討する必要がある。

▶次の文を読み112〜114の問いに答えよ。

Aさん(38歳、男性)。23時ころ、徒歩で来院した。Aさんは胸を押さえ苦しそうに待合室で座っており、救急外来の看護師が声をかけると、Aさんは日本語を少し話すことができ、外出中に急に胸が痛くなったと話した。Aさんは英語は話せないようだった。Aさんは日本語学校の学生であり、Aさんの指定した番号に電話したところ、Aさんの妻につながり、日本語でのコミュニケーションが可能であった。妻は1時間後に病院に到着できるということだった。この病院には、夜間にAさんの母国語を話せる職員はいなかった。

▶午前112

医師の診察までに救急外来の看護師が行う対応として適切なのはどれか。

- Aさんの在留資格を確認する。

- Aさんの母国の大使館に連絡する。

- Aさんの理解度に応じた日本語で症状を聴取する。

- 妻が来院するまでAさんに待合室で待ってもらう。

③ Aさんの理解度に応じた日本語で症状を聴取する。

Aさんは日本語を少し話すことができるので、簡単な日本語で症状を聞き取り、その程度によっては処置室で横になってもらうなど安静を保つ。

▶午前113

Aさんの妻が、Aさんの国民健康保険証を持って救急外来に到着した。妻から聴取した情報によると、Aさんは特に既往はないが、時々頭痛があり、母国で市販されていた鎮痛薬を常用していたとのことであった。心電図でST上昇が認められ、Aさんと妻は、医師から「入院して冠動脈造影〈CAG〉を受けないと命の危険があるかもしれない」と説明を受けた。しかし、Aさんは「たくさんの費用は支払えないし、学校を休むのが心配だ」と検査を受けることを拒んだ。

このときの救急外来の看護師の説明で優先されるのはどれか。

- 検査の手順を説明する。

- 学校は退学にならないことを説明する。

- 宗教に応じた食事対応ができることを説明する。

- 医療費は国民健康保険が適用されることを説明する。

④ 医療費は国民健康保険が適用されることを説明する。

Aさんは国民健康保険に加入しており、手術費用の懸念を一因として検査を拒んでいるため、保険が適用される旨を説明する(通常3割の自己負担)。

▶午前114

入院後2日、冠動脈造影〈CAG〉が実施された。冠動脈に有意な狭窄はなく、Aさんは急性心外膜炎と診断された。胸痛に対して消炎鎮痛薬が5日分処方された。処方された2日後、Aさんから「薬がなくなったので追加で処方して欲しい」と病棟看護師に依頼があった。

看護師の対応で優先されるのはどれか。

- Aさんの痛みの程度を確認する。

- 医師に鎮痛薬の増量を相談する。

- Aさんが以前常用していた鎮痛薬の用量を確認する。

- Aさんが指示された用法を守れていないことを指摘する。

① Aさんの痛みの程度を確認する。

5日分処方された鎮痛薬が2日後になくなっている。その痛みの強度により指示された以上に多く服用した可能性もあるため、まずその程度を確認することが優先される。

▶次の文を読み115、116の問いに答えよ。

Aさん(82歳、男性)。妻との2人暮らし。障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準はランクJ。Aさんは搔痒感のために皮膚科を受診し、老人性皮膚搔痒症と診断され、抗ヒスタミン内服薬が処方された。身長165cm、体重55kg。Aさんの趣味は散歩で、毎日1km程度を歩いている。

▶午前115

初診から1か月後、皮膚科の外来でAさんは「薬を飲み始めてから、口の中が渇いて食べにくい」と話した。

この状況から、Aさんに障害が起きていると考えられる摂食・嚥下の段階はどれか。

- 先行期

- 準備期

- 咽頭期

- 食道期

② 準備期

摂食・嚥下は、認知期、準備期、口腔期、咽頭期、食道期の段階を経る。準備期は口腔内に送り込まれた食物を、咀嚼して食塊を形成する時期であり、唾液の分泌低下による食べにくさは準備期の障害に当たる。

▶午前116

Aさんは「食べにくくてあまり食事が摂れていない。階段の昇り降りをしたり、10分以上歩いたりすると疲れてしまい、あまり外に出なくなった」と言う。体重は1か月間で2kg減少していた。他に自覚症状はなく、血液検査の結果は、血清蛋白の低下の他に異常はなかった。

このときのAさんに出現している現象として最も考えられるのはどれか。

- 脱水

- 筋肉量の減少

- 胃酸の分泌増加

- 関節可動域〈ROM〉の制限

② 筋肉量の減少

食事量の減少(血清蛋白の低下=低栄養)、外出の減少から筋力量が減少し、疲れやすさ(易疲労)が出現していると考えられる。

▶次の文を読み117、118の問いに答えよ。

Aさん(31歳、初産婦)。妊娠40週1日。Aさんは午前5時に、陣痛間欠10分、陣痛発作10秒となり入院した。入院時の内診所見は子宮口1cm開大で、未破水であった。

▶午前117

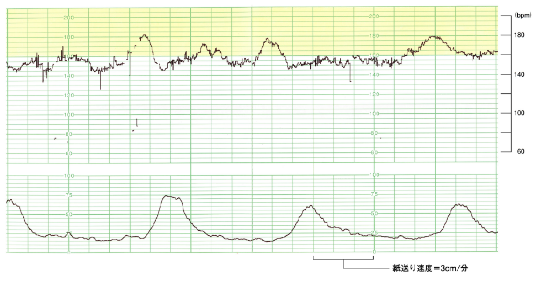

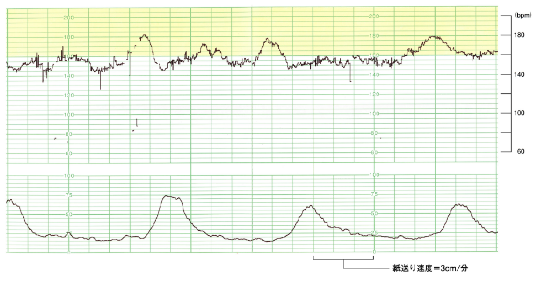

Aさんは、午後2時に子宮口が4cmまで開大し、破水した。このときの胎児心拍数陣痛図を別に示す。

胎児心拍数陣痛図の情報で正しいのはどれか。

- 陣痛間欠4分

- 陣痛発作10秒

- 母体脈拍数50/分

- 胎児心拍数基線150〜160bpm

④ 胎児心拍数基線150〜160bpm

胎児心拍数陣痛図は、上部に胎児心拍数の推移、下部に陣痛(子宮収縮)の推移を示したもので、胎児の状態を評価するために用いられる。3cm/分の紙送り速度から、その時間や周期、1分当たり脈拍数等を把握する。

×① 陣痛間欠4分

×② 陣痛発作10秒

陣痛発作は子宮収縮の始まりから終わりまで(山の始まりから終わりまで)を指し、約1分である。子宮収縮が終わり次の陣痛発作が始まるまでの陣痛間欠は、1~2分弱である。

×③ 母体脈拍数50/分

胎児心拍数陣痛図は胎児の心拍数が記録されるもので、母胎の脈拍数は記録されない。

○④ 胎児心拍数基線150〜160bpm

胎児心拍数基線は10分間の心拍数の平均であり、一過性変動や基線細変動部分を除く2分間以上持続した基線を用いる。なお、胎児心拍数基線が110bpm未満(徐脈)と160bpm超(頻脈)の間を正常脈とする。

▶午前118

このとき、Aさんは陣痛のたびに緊張して身体を固くし、痛みがないときは眠そうにしている。昼食は、プリン1個と牛乳1本を摂っている。Aさんは「赤ちゃんは、なかなか生まれないですね」と疲れた表情で看護師に話す。

このときのAさんへの対応として適切なのはどれか。

- 「陣痛に合わせていきんでみましょう」

- 「眠いときは眠るようにしましょう」

- 「階段の昇り降りをしましょう」

- 「お風呂に入ってみましょう」

② 「眠いときは眠るようにしましょう」

分娩は第1期から第4期の経過に分かれ、現在は陣痛開始から子宮口全開大までの第1期である。分娩は長時間にわたるため、睡眠を含めた休息を適宜取ることが適切である。

×① 「陣痛に合わせていきんでみましょう」

子宮口全開大になるまでは、いきまずにリラックスするよう促す。

×③ 「階段の昇り降りをしましょう」

階段の昇降等により陣痛を促す効果があるが、子宮口全開大前の前期破水があり、眠そうにしているため、転倒・転落等のリスクのある動作を促すことは適切ではない。

×④ 「お風呂に入ってみましょう」

すでに破水(羊水の流出)しており、細菌が子宮内に侵入して感染するおそれがあるため、入浴は行わない。

▶次の文を読み119、120の問いに答えよ。

Aさん(17歳、高校生)。身長158cm、体重48kg。Aさんは最近、月経時に下腹部痛が繰り返し出現し、寝込むことが多くなった。心配した母親と一緒に、Aさんは産婦人科クリニックを受診し、医師から機能性月経困難症と診断された。既往歴に特記すべきことはない。

▶午前119

Aさんの下腹部痛についての説明で適切なのはどれか。

- プロスタグランディンの過剰産生によって起こる。

- 無排卵性の月経によって起こる。

- 卵巣内のうっ血によって起こる。

- 経血の流出によって起こる。

① プロスタグランディンの過剰産生によって起こる。

月経困難症のうち、器質性疾患(子宮内膜症や子宮腺筋症等)を認めないものを機能性月経困難症といい、初経後数年内に起こりやすい。子宮内膜からプロスタグランディンが過剰に分泌され、子宮を過剰に収縮させる結果、下腹部痛が起こる。

▶午前120

Aさんは「次の月経からは、痛みがあれば、処方された鎮痛薬を飲むようにします。部活動で毎日ジョギングをしていますが、その他に日常生活で気を付けることを教えてください」と看護師に聞いてきた。

このときの看護師の指導で適切なのはどれか。

- 運動量を増やす。

- 下腹部を温める。

- 葉酸を含む食品は控える。

- 腰部のマッサージは控える。

② 下腹部を温める。

機能性月経困難症の治療として薬物療法のほか、血流改善を図り患部の痛みを軽減する温罨法や、こりをほぐすマッサージが適切である。

▶次の文を読み91〜93の問いに答えよ。

Aさん(62歳、男性)。1人暮らし。1週前から感冒様症状があり様子をみていたが、呼吸困難と咳嗽が増強したため外来を受診した。胸部エックス線写真と胸部CTによって特発性肺線維症による間質性肺炎と診断され入院した。

既往歴:42歳で糖尿病と診断された。59歳と61歳で肺炎に罹患した。

生活歴:3年前から禁煙している(20〜59歳は20本/日)。

身体所見:BMI17.6。体温38.8℃、呼吸数30/分、脈拍112/分、血圧140/98mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉91%。両側下肺野を中心に、吸気終末時に捻髪音あり。呼気時は問題ないが、吸気時に深く息が吸えない。ばち状指を認める。

検査所見:血液検査データは、白血球13,000/μL、Hb10.5g/dL、総蛋白5.2g/dL、アルブミン2.5g/dL、随時血糖85mg/dL、CRP13.2mg/dL。動脈血液ガス分析で、pH7.35、動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉38Torr、動脈血酸素分圧〈PaO2〉56Torr。胸部エックス線写真と胸部CTで、下肺野を中心に輪状影、網状影、淡い陰影あり。

▶午後91

入院時のAさんの身体状況のアセスメントで適切なのはどれか。

- 水様性の気道分泌物が貯留している。

- 呼吸性アシドーシスである。

- 栄養状態は良好である。

- Ⅰ型呼吸不全である。

④ Ⅰ型呼吸不全である。

呼吸不全は動脈血酸素分圧〈PaO2〉が60Torr(mmHg)以下になることをいい、加えて動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉が45Torr以下の場合をⅠ型、45Torrを超える場合をⅡ型呼吸不全と分類する。当問ではPaO2が56Torr、PaCO2が38TorrであるためⅠ型である。

×① 水様性の気道分泌物が貯留している。

気道分泌物が貯留している場合、粗い断続性副雑音〈水泡音〉が聴取される。問題にある細かい断続性副雑音〈捻髪音〉では肺胞の伸展性の低下などが疑われる。

×② 呼吸性アシドーシスである。

換気が正常に行えずにpHが酸性に傾いた場合(pH7.30以下)、呼吸性アシドーシスが考えられるが、当問ではpH7.35であるため当たらない。

×③ 栄養状態は良好である。

肝機能の低下により血清アルブミンが3.5g/dL未満となった場合、低栄養と判断される。2.5g/dLなので低栄養である。合わせて体格指数であるBMIは20未満であり、低栄養の疑いが高い。

▶午後92

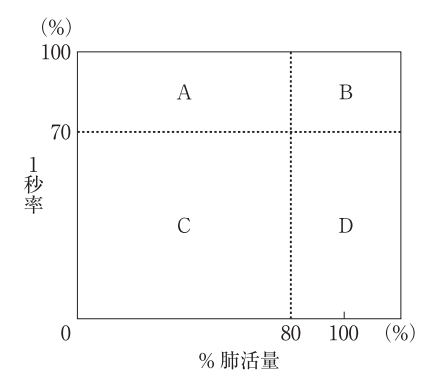

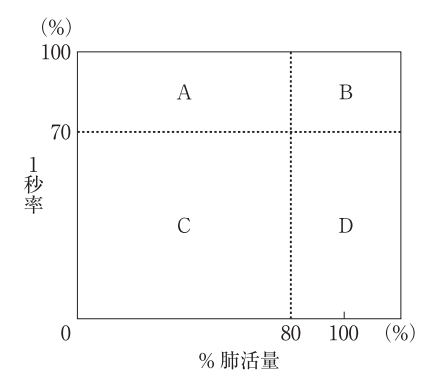

Aさんは入院後に呼吸機能検査を受けることになった。換気障害の分類を図に示す。

Aさんの呼吸機能検査の結果で考えられるのはどれか。

- A

- B

- C

- D

① A

呼吸機能検査では、大きく息を吸い込み吐き出したときの量(%肺活量)と、その際最初の1秒間に吐き出した割合(1秒率)で換気障害の分類を判定する。%肺活量は80.0%以上、1秒率は70.0%以上を基準範囲とし、当問の肺線維症による間質性肺炎は%肺活量が基準以下(A)の拘束性換気障害に当たる。

×② B

両方が基準範囲の場合、呼吸機能は正常である。

×③ C

両方が基準以下の場合、混合性換気障害に分類される。

×④ D