第109回看護師国家試験―「国民衛生の動向」対応問題・回答

令和2年2月16日(日)に実施された第109回看護師国家試験について、全問題の正答と解説を示します。

また、「国民衛生の動向2023/2024」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

|

|

厚生の指標増刊

国民衛生の動向 2023/2024

発売日:2023.8.29

定価:2,970円(税込)

432頁・B5判

雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。

|

ネット書店

電子書籍

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

第109回看護師国家試験目次

第109回看護師国家試験・必修問題

▶午前1改題

令和4年(2022年)の人口動態統計における主要死因別の死亡率で心疾患の順位はどれか。

- 1位

- 2位

- 3位

- 4位

② 2位

令和4年(2022年)の死因順位は、1位が悪性新生物〈腫瘍〉、2位が心疾患、3位が老衰、4位が脳血管疾患、5位が肺炎となっている。

*第2編2章 3.死亡 p53~62

▶午前2

運動習慣が身体機能にもたらす効果はどれか。

- 肺活量の減少

- 耐糖能の低下

- 免疫力の向上

- 中性脂肪の増加

③ 免疫力の向上

適切な身体活動・運動は、生活習慣病の予防やメンタルヘルス、生活の質の改善に有効であり、①肺活量の増加、②耐糖能(血糖値を一定に保つ働き)の向上、③免疫力の向上、④中性脂肪の減少はそのもたらす効果である。

*第3編1章 2.3〕身体活動・運動 p91~92

▶午前3

介護保険の第2号被保険者は、( )歳以上65歳未満の医療保険加入者である。

( )に入る数字はどれか。

- 30

- 40

- 50

- 60

② 40

介護保険の第1号被保険者は65歳以上の者、第2号被保険者は40~64歳の医療保険加入者である。

*第5編1章 2.1〕保険給付の手続き p231~233

▶午前4

健康保険法による療養の給付の対象はどれか。

- 手術

- 健康診査

- 予防接種

- 人間ドック

① 手術

医療給付内容には、診察、処置・手術、薬剤・治療材料、食事療養、入院・看護、在宅療養・看護、訪問看護がある。国民医療費からも除かれるとおり、健康の維持・増進を目的とした健康診断・予防接種などに要する費用は含まない。

*第4編2章 3.医療保険各制度の概要と現状 p219~224

▶午前5

第二次性徴の発現に関与するホルモンはどれか。

- 抗利尿ホルモン〈ADH〉

- 黄体形成ホルモン〈LH〉

- 副甲状腺ホルモン〈PTH〉

- 甲状腺刺激ホルモン〈TSH〉

② 黄体形成ホルモン〈LH〉

思春期に、視床下部のGnRH(性腺刺激ホルモン放出ホルモン)の刺激により、下垂体から黄体形成ホルモン(LH)と卵胞刺激ホルモン(FSH)が分泌されることで、男子では男性ホルモンであるアンドロゲン(テストステロン)が、女子では女性ホルモンであるエストロゲン(卵胞ホルモン)がつくられ、第二次性徴が発現・成熟する。

▶午前6

児の吸啜刺激によって分泌が亢進し、分娩後の母体の子宮筋の収縮を促すのはどれか。

- オキシトシン

- プロラクチン

- テストステロン

- プロゲステロン

① オキシトシン

オキシトシンは視床下部で産生され、下垂体後葉に運ばれ放出されるホルモンである。授乳時に児の吸啜刺激で分泌が促進され、母乳の放出や産褥期の子宮復古を促す。

▶午前7改題

令和3年(2021年)の国民生活基礎調査における平均世帯人数はどれか。

- 1.37

- 2.37

- 3.37

- 4.37

② 2.37

令和3年(2021年)の平均世帯人員は2.37人で、単独世帯の増加、三世代世帯の減少などにより、減少傾向が続いている。

*第2編1章 1.全国人口の動向 p40~45

▶午前8

レスパイトケアの目的はどれか。

- 介護者の休息

- 介護者同士の交流

- 介護者への療養指導

- 療養者の自己決定支援

① 介護者の休息

同居の主な介護者の悩みやストレスの原因をみると「家族の病気や介護」が最も多く、こうした介護者の負担軽減のため、訪問介護やデイサービス、ショートステイなどを利用したレスパイトケア(介護者の一時的な休息支援)の拡充が図られている。

*第5編1章 2.10〕介護者・要介護者等の状況 p240

▶午前9

死の三徴候に含まれるのはどれか。

- 筋の弛緩

- 角膜の混濁

- 呼吸の停止

- 呼名反応の消失

③ 呼吸の停止

死の三徴候は、「呼吸停止」「心拍停止」「瞳孔散大・対光反射消失」である。

*第3編4章 6.臓器移植・組織移植 p163~165

▶午前10

球関節はどれか。

- 肩関節

- 膝関節

- 下橈尺関節

- 手根中手関節

① 肩関節

球関節は、片方の関節の接合部分が球状をした可動域の広い(多軸性)関節で、肩関節や股関節が該当する。

▶午前12

脳塞栓症を生じやすい不整脈はどれか。

- 心室頻拍

- 心房細動

- 心房性期外収縮

- 完全房室ブロック

② 心房細動

心房細動は心房内の不整脈で、致死性不整脈である心室細動よりも緊急性は低いが、心房内で血栓ができやすく、大動脈を通じて脳などの血管を詰まらせる原因となる(心原性脳塞栓症)。

▶午前13

貧血を診断する際の指標となる血液検査項目はどれか。

- アルブミン〈Alb〉

- ヘモグロビン〈Hb〉

- フィブリノゲン

- プロトロンビン時間〈PT〉

② ヘモグロビン〈Hb〉

貧血は、血液中のヘモグロビン濃度が減少している状態と定義される。

▶午前14

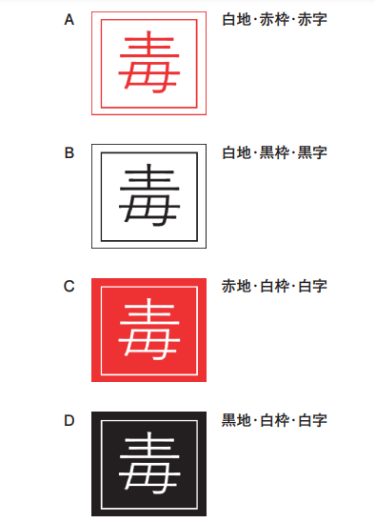

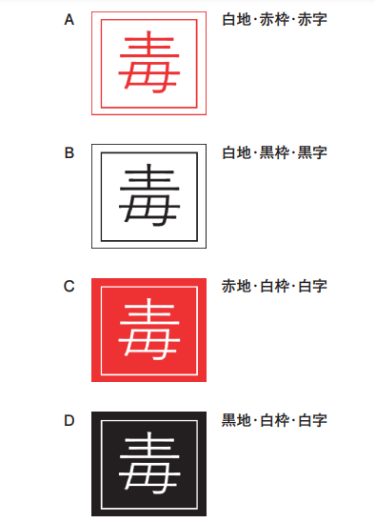

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〈医薬品医療機器等法〉による毒薬の表示を別に示す。

正しいのはどれか。

- A

- B

- C

- D

④ D

医薬品医療機器等法では、厚生労働大臣が指定した毒薬・劇薬について、貯蔵・陳列時の施錠などの取り扱いを定めている。毒薬は容器または被包に、黒地・白枠・白字で「毒」の文字を記載しなければならない。なお、劇薬は白地・赤枠・赤字で「劇」の文字を記載する。

*第6編1章 4.医薬品等の承認・許可制度 p259~261

▶午前15

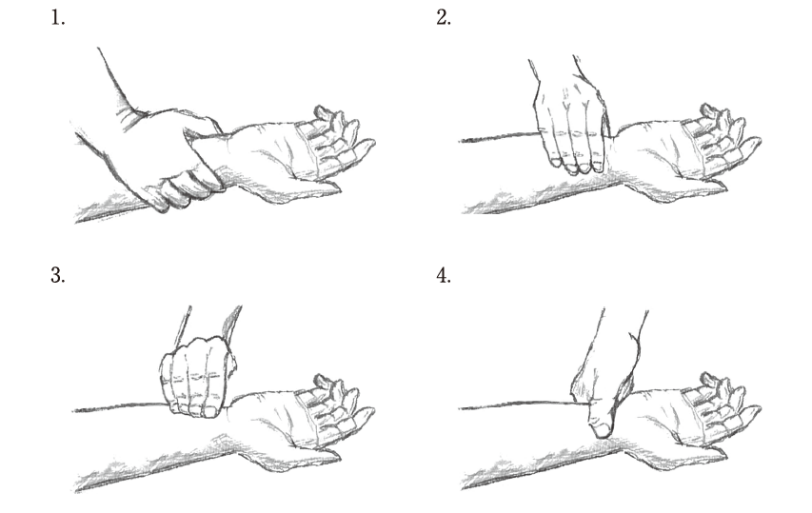

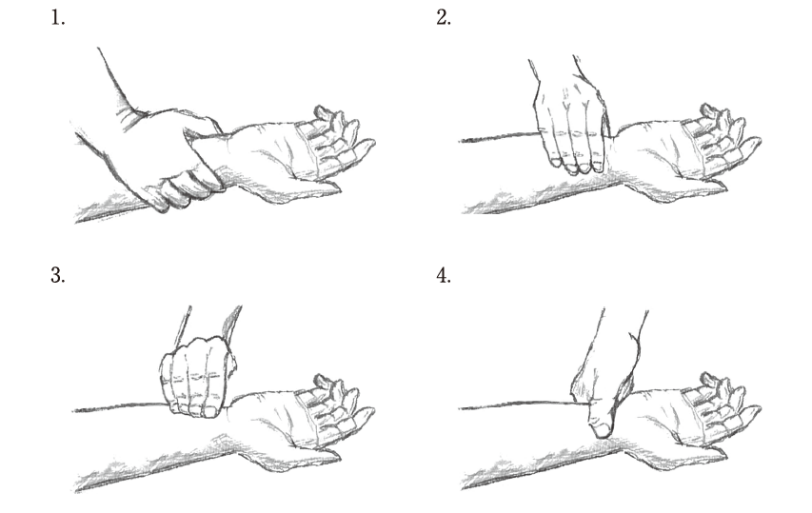

成人の橈骨動脈における脈拍の測定方法で正しいのはどれか。

②

橈骨動脈が通り、拍動が測りやすい部分(母指側)に、示指、中指、薬指の指先を添えて脈拍の回数を数える。

▶午前16

誤嚥しやすい患者の食事の援助で適切なのはどれか。

- 食材は細かく刻む。

- 水分の摂取を促す。

- 粘りの強い食品を選ぶ。

- 頸部を前屈した体位をとる。

④ 頸部を前屈した体位をとる。

食事の際に顎を上げる(頸部後屈)と、咽頭と気管が直線的になり、食事が気管に入る誤嚥が生じやすい。その防止のため、頸部前屈の体位で食事の援助を行うことが望ましい。

×① 食材は細かく刻む。

食材を細かく刻むと口腔や咽頭に残りやすいため、均一性のある適度な大きさに切る。

×② 水分の摂取を促す。

嚥下しやすいように適度な水分摂取は必要であるが誤嚥しやすいため、水分にはとろみをつけるなどの工夫を行う。

×③ 粘りの強い食品を選ぶ。

咀嚼時に食塊を形成するために適度な粘り気は必要であるが、強すぎると口腔や咽喉の粘膜に付着しやすいため避ける。

▶午前17

陰部洗浄に使用する湯の温度で最も適切なのはどれか。

- 30〜31℃

- 34〜35℃

- 38〜39℃

- 42〜43℃

③ 38〜39℃

陰部洗浄に用いる湯の適温は体温より少し高い38〜40℃程度とされる。

▶午前18

滅菌物の取り扱いで正しいのはどれか。

- 鉗子の先端は水平より高く保つ。

- 鑷子の先端を閉じた状態で取り出す。

- 滅菌パックはハサミを用いて開封する。

- 滅菌包みは布の内側の端を手でつまんで開く。

② 鑷子の先端を閉じた状態で取り出す。

鑷子は手術等に用いるピンセットである。滅菌包みで個包装されており、取り出す際は先端を下向きに、外部環境に触れないように閉じた状態で取り出す。

×① 鉗子の先端は水平より高く保つ。

鉗子は手術等で血管や器官を牽引・圧迫するなどに用いるハサミ状をした器具である。先端を高くすると消毒液が持ち手部分に垂れるなど清潔ではないため、水平より低く保つ。

×③ 滅菌パックはハサミを用いて開封する。

滅菌パックは、開封面を上向きに、ハサミを用いずに外側にめくるように手で開く。

×④ 滅菌包みは布の内側の端を手でつまんで開く。

滅菌包みは、清潔な内側には触れず、外側の端を手でつまんで開く。

▶午前19

直流除細動器の使用目的はどれか。

- 血圧の上昇

- 呼吸の促進

- 洞調律の回復

- 意識レベルの回復

③ 洞調律の回復

直流除細動器(DC)は、電気ショックにより不整脈を治療する装置で、医療機関内で用いられる。洞調律とは、心筋を動かす電気信号を生み出す洞結節のリズムであり、直流除細動器により洞調律の回復が図られる。

▶午前20

経鼻経管栄養法を受ける成人患者の体位で適切なのはどれか。

- 砕石位

- 半坐位

- 腹臥位

- Sims〈シムス〉位

② 半坐位

経鼻経管栄養法は、口からの食事が十分でない者に対して、鼻からチューブを挿入し、栄養剤を胃に送る方法である。注入時に栄養剤の逆流を防ぐため、上半身を45度程度上げる半坐位(ファウラー位)が適している。

▶午前21

胃がんのVirchow〈ウィルヒョウ〉転移が生じる部位はどれか。

- 腋窩

- 鼠径部

- 右季肋部

- 左鎖骨上窩

④ 左鎖骨上窩

胃癌は、漿膜から外側に散らばる腹膜播種や、リンパ・血液の流れに乗って臓器を移動するなどの転移が起こりうる。ウィルヒョウ転移は、胃癌が左鎖骨上窩リンパ節に転移することをいう。

▶午前22

包帯の巻き方を別に示す。

環行帯の巻き方で正しいのはどれか。

- A

- B

- C

- D

① A

環行帯は、包帯法の巻き始めと巻き終わりに用いる巻き方で、同じ箇所に重ねて巻くものをいう。Bは亀甲帯、Cは折転帯、Dは螺旋帯である。

▶午前23

皮下注射で適切なのはどれか。

- 注射部位を伸展する。

- 注射針は18〜20Gを使用する。

- 針の刺入角度は45〜90度にする。

- 皮下脂肪が5mm以上の部位を選択する。

④ 皮下脂肪が5mm以上の部位を選択する。

皮下注射は皮下脂肪が5mm以上の部位(上腕外側等)の皮膚をつまみ上げて、10~30度の角度で23~25Gの注射針を刺入する。

×① 注射部位を伸展する。

注射部位を伸展するものは皮内注射である。

×② 注射針は18〜20Gを使用する。

18〜20Gの注射針を使用するものは輸血投与用の注射である。

×③ 針の刺入角度は45〜90度にする。

45〜90度で刺入するものは筋肉内注射である。

▶午前24

細菌感染による急性炎症で最初に反応する白血球はどれか。

- 単球

- 好酸球

- 好中球

- 好塩基球

- リンパ球

③ 好中球

白血球の一種である好中球は、細菌感染や真菌感染から体を守る主要な生体防御機構(免疫)である。急性炎症では、血管透過性が亢進することで好中球の浸潤がいち早く行われる。

▶午前25改題

令和元年(2019年)の国民生活基礎調査で、男性の有訴者の症状が最も多いのはどれか。

- 腰痛

- もの忘れ

- 体がだるい

- 目のかすみ

- 手足の関節が痛む

① 腰痛

令和元年(2019年)の病気やけが等で自覚症状のある者(有訴者)は、人口千人当たり302.5(男270.8・女332.1)であり、症状別にみると男性は腰痛、女性は肩こりが最も高い。

*第2編4章 1.健康状態 p75~77

▶午後1改題

令和3年(2021年)の日本における簡易生命表で女性の平均寿命に最も近いのはどれか。

- 78年

- 83年

- 88年

- 93年

③ 88年

平均寿命とは0歳の平均余命をいい、令和3年(2021年)の簡易生命表では、男性が81.47年、女性が87.57年となっている。

*第2編3章 生命表 p71~74

▶午後2改題

令和元年(2019年)の国民健康・栄養調査で20歳以上の男性における喫煙習慣者の割合に最も近いのはどれか。

- 7%

- 17%

- 27%

- 47%

③ 27%

令和元年(2019年)の喫煙率は男性が27.1%、女性が7.6%となっている。男女ともに喫煙率は低下傾向にある。

*第3編1章 2.6〕喫煙 p93~95

▶午後3

じん肺に関係する物質はどれか。

- フロン

- アスベスト

- ダイオキシン類

- ホルムアルデヒド

② アスベスト

じん肺は、主に粉じん(石綿〈アスベスト〉含む)の発生する環境で仕事をしている労働者が、粉じんを吸入することによって肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいう。

*第8編 5.職業性疾病の予防対策 p316~317

▶午後4

日本において国民皆保険制度となっているのはどれか。

- 医療保険

- 介護保険

- 雇用保険

- 労災保険

① 医療保険

わが国はすべての国民が、「被用者保険」「国民健康保険」「後期高齢者医療」のいずれかの医療保険制度に加入することとされており、この国民皆保険はわが国の医療保険制度の大きな特徴となっている。

*第4編2章 1.医療保険制度 p218~219

▶午後5

保健師助産師看護師法で規定されている看護師の義務はどれか。

- 研究をする。

- 看護記録を保存する。

- 看護師自身の健康の保持増進を図る。

- 業務上知り得た人の秘密を漏らさない。

④ 業務上知り得た人の秘密を漏らさない。

保健師助産師看護師法に基づき、看護師は正当な理由なく業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。

*第4編1章 4.4〕看護職員等 p202~206

▶午後6

エリクソン, E. H.の発達理論で青年期に生じる葛藤はどれか。

- 生殖性 対 停滞

- 勤勉性 対 劣等感

- 自主性 対 罪悪感

- 同一性 対 同一性混乱

④ 同一性 対 同一性混乱

エリクソンは成長段階ごとに果たすべき発達課題を示しており、青年期(13歳から20歳ころ)は、自分は何者であるかという自己同一性(アイデンティティ)の確立を達成する過程で、同一性の混乱との葛藤が生じる。

×① 生殖性 対 停滞

壮年期(40歳から60歳ころ)の発達課題であり、家庭的・社会的な次世代の育成(生殖性)を達成する過程で、停滞との葛藤が生じる。

×② 勤勉性 対 劣等感

学童期(6歳から13歳ころ)の発達課題であり、様々な課題の達成に挑戦し、他者と比べて有能感(勤勉性)を達成する過程で、劣等感との葛藤が生じる。

×③ 自主性 対 罪悪感

幼児後期(3歳から6歳ころ)の発達課題であり、幼児前期(1歳半から3歳ころ)に獲得した自律性を基に主体的・自主的な行動を達成する過程で、周囲からの注意などから罪悪感との葛藤が生じる。

▶午後7

乳児期における呼吸の型はどれか。

- 肩呼吸

- 胸式呼吸

- 腹式呼吸

- 胸腹式呼吸

③ 腹式呼吸

新生児期や乳児期では、横隔膜を上下に動かす腹式呼吸が中心である。7~8歳ころの学童期以降は胸式呼吸が優位となり、その間の幼児期後期ころは両者を組み合わせた胸腹式呼吸がみられる。

▶午後8

老年期にみられる身体的な変化はどれか。

- 血管抵抗の増大

- 消化管の運動の亢進

- 水晶体の弾性の増大

- メラトニン分泌量の増加

① 血管抵抗の増大

加齢により、血管が硬くなり弾力性が失われると、血液が流れる際の血管抵抗が増大する。特に老年期では、大動脈の硬化による収縮期血圧の上昇、拡張期血圧の低下を特徴とする。

▶午後9改題

令和4年(2022年)の日本の人口推計で10年前より増加しているのはどれか。

- 総人口

- 年少人口

- 老年人口

- 生産年齢人口

③ 老年人口

令和4年(2022年)の老年人口(65歳以上人口)は3624万人(29.0%)で、10年前と比べて増加している。

×① 総人口

令和4年(2022年)の総人口は1億2495万人で、10年前と比べて減少している。

×② 年少人口

令和4年(2022年)の年少人口(0~14歳人口)は1450万人(11.6%)で、10年前と比べて減少している。

×④ 生産年齢人口

令和4年(2022年)の生産年齢人口(15~64歳人口)は7421万人(59.4%)で、10年前と比べて減少している。

*第2編1章 1.全国人口の動向 p40~45

▶午後10

医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

( )に入る数字はどれか。

- 9

- 19

- 29

- 39

② 19

なお、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものは、医療法に規定する病院である。

*第4編1章 5.医療施設 p209~213

▶午後11

大腸で吸収されるのはどれか。

- 脂質

- 水分

- 糖質

- 蛋白質

② 水分

大腸は、小腸から送られた内容物から水分等を吸収し、ふん便を作る働きをもつ。

▶午後12

三叉神経の機能はどれか。

- 視覚

- 眼球の運動

- 顔面の知覚

- 表情筋の運動

③ 顔面の知覚

三叉神経は、顔面の感覚や咀嚼運動に関わる末梢神経である。

×① 視覚

視覚は視神経が関与している。

×② 眼球の運動

眼球の運動は、下に目を向ける滑車神経、外側に目を向ける外転神経、瞳孔調節機能などを持つ動眼神経が関与している。

×④ 表情筋の運動

表情筋の運動は顔面神経が関与している。

▶午後13

脂肪分解酵素はどれか。

- ペプシン

- リパーゼ

- マルターゼ

- ラクターゼ

② リパーゼ

リパーゼは主に膵臓に含まれる酵素で、胆汁により乳化された脂肪を分解するはたらきを持つ。

▶午後14

尿ケトン体が陽性になる疾患はどれか。

- 肝硬変

- 糖尿病

- 尿路感染症

- ネフローゼ症候群

② 糖尿病

ケトン体は、肝臓が脂肪を分解することで生成される酸性の物質である。糖尿病でインスリン作用が不足するとエネルギー源となるグルコース(ブドウ糖)が利用できず、脂肪を多く分解してエネルギーを作るため、尿中のケトン体(尿ケトン体)が陽性になる。

▶午後15

下痢によって生じやすい電解質異常はどれか。

- 低カリウム血症

- 高カルシウム血症

- 高ナトリウム血症

- 低マグネシウム血症

① 低カリウム血症

低カリウム血症は、激しい下痢や利尿薬の長期使用などにより、カリウムの排泄量が増大することで起こる電解質異常である。

▶午後16

意識レベルを評価するスケールはどれか。

- Borg〈ボルグ〉スケール

- フェイススケール

- ブリストルスケール

- グラスゴー・コーマ・スケール〈GCS〉

④ グラスゴー・コーマ・スケール〈GCS〉

意識レベルを評価するスケールとして、グラスゴー・コーマ・スケール〈GCS〉とジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉が用いられる。

×① Borg〈ボルグ〉スケール

ボルグスケールは主観的運動強度の評価をするスケールである。

×② フェイススケール

フェイススケールは痛みの評価をするスケールである。

×③ ブリストルスケール

ブリストルスケールは大便の性状の評価をするスケールである。

▶午後17

マズロー, A. H.の基本的欲求の階層構造で承認の欲求はどれか。

- 尊重されたい。

- 休息をとりたい。

- 他人と関わりたい。

- 自分の能力を発揮したい。

① 尊重されたい。

マズローの欲求階層説では、低階層から、「生理的(食事、排泄、睡眠等)欲求」「安全(危険回避)の欲求」「社会的(所属・愛情)欲求」「自尊(承認)の欲求」「自己実現の欲求」の5階層となっており、人間は低階層の欲求が満たされると高階層の欲求に移っていくことをあらわす。②は生理的欲求、③は社会的欲求、④は自己実現の欲求である。

▶午後19

患者とのコミュニケーションで適切なのはどれか。

- 否定的感情の表出を受けとめる。

- 沈黙が生じた直後に会話を終える。

- 看護師が伝えたいことに重点をおく。

- 患者の表情よりも言語による表現を重視する。

① 否定的感情の表出を受けとめる。

患者とのコミュニケーションにおいては、患者からの言語的・非言語的な情報を、否定的感情を含めて積極的に受け取ること(傾聴・観察)が重要である。

▶午後20

入浴の温熱作用はどれか。

- 筋緊張が増す。

- 末梢血管が拡張する。

- 慢性疼痛が増強する。

- 循環血液量が減少する。

② 末梢血管が拡張する。

温浴効果により、手足の末梢血管が拡張し、血行が促進(循環血液量の増加)される(温熱作用)。また、筋肉の緊張が緩み、リラックス効果、腰痛・肩こりの緩和、睡眠促進などの効果が認められる。

▶午後21

標準予防策〈スタンダードプリコーション〉で感染源として取り扱うのはどれか。

- 汗

- 爪

- 唾液

- 頭髪

③ 唾液

感染源の有無にかかわらず、血液・体液、分泌物、排泄物、創傷のある皮膚・粘膜(湿性生体物質)を介する微生物の伝播リスクを減らすために、すべての患者に対して標準的な感染予防策(スタンダードプリコーション)を行う。なお、①汗は湿性生体物質であるが標準予防策からは除かれる。

*第4編1章 3.11〕院内感染対策 p186~187

▶午後22

赤血球製剤の保存温度で適切なのはどれか。

- -6~-2℃

- 2~6℃

- 12~16℃

- 22~26℃

② 2~6℃

輸血用血液製剤の保存温度は、赤血球製剤や全血製剤は2~6℃とされる。なお、血漿製剤は-20℃以下、血小板製剤は20~24℃(保存中は凝集の予防のため振とうが必要)である。

*第6編3章 1.血液製剤 p276~280

▶午後23

成人で1日の尿量が100mL以下の状態を示すのはどれか。

- 希尿

- 頻尿

- 乏尿

- 無尿

④ 無尿

×① 希尿

×② 頻尿

いずれも1日の尿の回数でみた異常で、希尿は回数が少ないもの、頻尿は回数が多いものをいう。

×③ 乏尿

○④ 無尿

成人の1日平均尿量は1,000mL~1,500mLで、400mL以下を乏尿、100mL以下を無尿という。

▶午後24

仰臥位における褥瘡の好発部位はどれか。

- 踵骨部

- 内顆部

- 膝関節部

- 大転子部

① 踵骨部

仰臥位は仰向けに横たわる体位をいい、仰臥位で圧力が集中する後頭部、肩甲骨部、肘部、仙骨部、踵骨部は褥瘡の好発部位である。

▶午後25

成人の静脈血採血で通常用いられる注射針の太さはどれか。

- 14G

- 18G

- 22G

- 26G

③ 22G

成人の静脈血採血では、21~23Gの太さの注射針が用いられる。

第109回看護師国家試験・一般問題

▶午前11(必修除外)

健康な成人の1回換気量はどれか。

- 約150mL

- 約350mL

- 約500mL

- 約1,000mL

▶午前26

固有心筋の特徴はどれか。

- 平滑筋である。

- 骨格筋よりも不応期が短い。

- 活動電位にプラトー相がみられる。

- 筋層は右心室の方が左心室より厚い。

③ 活動電位にプラトー相がみられる。

心筋の収縮は、活動電位という心筋細胞の電位差によって起こり、脱分極により電位が正〈プラス〉となった後、電位差が0付近となるプラトー相を経て、再分極により電位が負〈マイナス〉となる。

×① 平滑筋である。

心筋は横紋筋で、自分の意思で動かすことのできない不随意筋に当たる。不随意筋のうち、心臓を除く内臓や血管は平滑筋である。

×② 骨格筋よりも不応期が短い。

心筋の活動電位では、刺激に反応しない不応期が骨格筋に比べて非常に長い。

×④ 筋層は右心室の方が左心室より厚い。

左心室は大動脈を通じて全身に血液を送っており、その強力な収縮を支えるために、肺に血液を送る右心室よりも筋層や心臓壁が厚くなっている。

▶午前27

小細胞癌で正しいのはどれか。

- 患者数は非小細胞癌より多い。

- 肺末梢側に発生しやすい。

- 悪性度の低い癌である。

- 治療は化学療法を行う。

④ 治療は化学療法を行う。

肺癌は大きく非小細胞癌(腺癌、扁平上皮癌、大細胞癌)と小細胞癌に分かれる。小細胞癌は進行が早いため根治可能な手術が間に合わず、基本的に化学療法(薬物療法)を中心に行う。

×① 患者数は非小細胞癌より多い。

小細胞癌は肺癌全体の10~15%程度である。最も多い組織型は、非小細胞癌のうち腺癌で約半分を占めている。

×② 肺末梢側に発生しやすい。

小細胞癌は喫煙との関連が深く、肺中枢側に発生しやすい。肺末梢側に発生しやすいものは腺癌である。

×③ 悪性度の低い癌である。

小細胞癌は進行が早く、転移も起きやすいため悪性度は高い。

▶午前28

脳梗塞を最も早期に検出できる画像検査はどれか。

- シンチグラフィ

- 磁気共鳴画像〈MRI〉

- 磁気共鳴血管画像〈MRA〉

- コンピュータ断層撮影〈CT〉

② 磁気共鳴画像〈MRI〉

MRIは、超急性期から急性期の脳梗塞の診断を行うことができる。なお、くも膜下出血などの出血性の疾患では、④CTが最初に選択されることがある。

▶午前29

公費医療と法の組合せで正しいのはどれか。

- 未熟児の養育医療――医療法

- 結核児童の療養給付――児童福祉法

- 麻薬中毒者の措置入院――精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉

- 定期予防接種による健康被害の救済措置――感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉

② 結核児童の療養給付――児童福祉法

児童福祉法により、18歳未満の結核児童に対して、公費医療として療養の給付を行っている。

×① 未熟児の養育医療――医療法

母子保健法に基づく公費医療である。

×③ 麻薬中毒者の措置入院――精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉

麻薬及び向精神薬取締法に基づく公費医療である。

×④ 定期予防接種による健康被害の救済措置――感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉

予防接種法に基づく公費医療である。

*第4編2章 5.公費医療 p225~227

▶午前30

廃棄する物とその区分との組合せで正しいのはどれか。

- 滅菌パックの袋――産業廃棄物

- エックス線フィルム――一般廃棄物

- 血液の付着したメスの刃――感染性産業廃棄物

- pH12.5以上のアルカリ性の廃液――感染性一般廃棄物

③ 血液の付着したメスの刃――感染性産業廃棄物

医療機関等から生じた廃棄物のうち、感染性の病原体が含有・付着した(またはそのおそれのある)廃棄物を感染性廃棄物といい、紙くず、包帯、脱脂綿などの感染性一般廃棄物と、血液、注射針、メス、レントゲン定着液などの感染性産業廃棄物に分類される。

×① 滅菌パックの袋――産業廃棄物

一般廃棄物に当たる。

×② エックス線フィルム――一般廃棄物

廃プラスチック類として産業廃棄物に当たる。

×④ pH12.5以上のアルカリ性の廃液――感染性一般廃棄物

pH12.5以上のアルカリ性の廃液は、健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある廃棄物として、特別管理産業廃棄物に分類される。

*第9編4章 4.特別管理廃棄物 p356

▶午前31

患者と看護師の間の専門的な援助関係で適切なのはどれか。

- 自然発生的に成立する。

- 援助方法は看護師に一任される。

- 患者のニーズに焦点がおかれる。

- 日常的な会話を中心に展開する。

③ 患者のニーズに焦点がおかれる。

専門的な援助関係を構築するため、医療看護に係るやりとりの中で患者の情報を収集し、患者等のニーズを取り入れた援助方法を、医療スタッフ間の連携の下に行う。

▶午前32

細菌の芽胞を死滅させるのはどれか。

- 紫外線

- ポビドンヨード

- 70%アルコール

- 酸化エチレンガス

④ 酸化エチレンガス

芽胞を形成する細菌は高温加熱や消毒薬に強く、食中毒の原因となる。毒性のある酸化エチレンガスによる滅菌は芽胞を死滅させることに適している。このほか、オートクレーブを用いた滅菌(高圧蒸気滅菌)も芽胞の死滅に用いられる。

▶午前33

クロストリジウム・ディフィシレ(ディフィシル)による下痢を発症している患者の陰部洗浄をベッド上で行う際の個人防護具を着用した看護師の写真を別に示す。

適切なのはどれか。

- A

- B

- C

- D

④ D

クロストリジウム・ディフィシレによる下痢を発症している患者の陰部洗浄においては、排泄物等を介した接触感染を予防するため、液体防御性能の高いガウンや眼粘膜を防御するためのゴーグルを用いる。

▶午前34

インシデントレポートで適切なのはどれか。

- 責任追及のためには使用されない。

- インシデントの発生から1か月後に提出する。

- 主な記述内容はインシデントの再発防止策である。

- 実施前に発見されたインシデントの報告は不要である。

① 責任追及のためには使用されない。

医療機関内で医療事故につながりかねないインシデント(ヒヤリ・ハット)が発生した場合、再発防止を図ることを目的に、速やかにインシデントレポートにより、状況把握、要因分析、対策、職種間の情報共有を実施する。インシデントを起こした看護師個人の責任追及を行うものではない。

*第4編1章 3.10〕医療安全に係る取り組み p185~186

▶午前35

成人の睡眠で正しいのはどれか。

- レム睡眠中は骨格筋が弛緩する。

- 入眠前の喫煙は睡眠導入時間を短くする。

- ノンレム睡眠中はエネルギー代謝が亢進する。

- 睡眠周期は90分のレム睡眠と数分のノンレム睡眠を繰り返す。

① レム睡眠中は骨格筋が弛緩する。

ヒトの睡眠サイクルは浅いレム睡眠と深いノンレム睡眠からなり、レム睡眠は急速眼球運動と骨格筋活動の低下を特徴とする。

×② 入眠前の喫煙は睡眠導入時間を短くする。

たばこに含まれるニコチンは強い覚醒作用を持つため、入眠前の喫煙により睡眠導入時間を長くする。

×③ ノンレム睡眠中はエネルギー代謝が亢進する。

ノンレム睡眠は大脳皮質の活動低下(夢を見なくなる)を特徴とする。

×④ 睡眠周期は90分のレム睡眠と数分のノンレム睡眠を繰り返す。

約90分のノンレム睡眠と数分のレム睡眠の睡眠周期を繰り返す。

▶午前36

片麻痺のある成人の臥床患者の患側の良肢位で適切なのはどれか。

- 肩関節は内転10度

- 肘関節は屈曲10度

- 股関節は外転10度

- 足関節は背屈10度

③ 股関節は外転10度

良肢位は関節の機能障害の影響を最小限にとどめるための肢位で、股関節は外転10~15度が良肢位である。

×① 肩関節は内転10度

肩関節は外転10~30度が良肢位である。

×② 肘関節は屈曲10度

肘関節は屈曲90度が良肢位である。

×④ 足関節は背屈10度

足関節は背屈・底屈0度が良肢位である。

▶午前37

クリップ式のプローブを用いて手指で経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉を測定する方法で適切なのはどれか。

- 同じ指で24時間連続で測定する。

- マニキュアをしたままで測定する。

- 装着部位に冷感がある場合は温める。

- 指を挟んだプローブはテープで固定する。

③ 装着部位に冷感がある場合は温める。

パルスオキシメータを指に挟んで経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉を測定する際、末梢血流の不足による手指の冷感がある場合正確に測定できないため、温めてから測定する。

×① 同じ指で24時間連続で測定する。

皮膚障害を予防するため、定期的に装着部位の変更を行う。

×② マニキュアをしたままで測定する。

パルスオキシメータは爪に赤外線を照射して血液の色を測るため、色の付いたマニキュアをすると正確な測定ができなくなる。

×④ 指を挟んだプローブはテープで固定する。

巻き付けによる圧迫を避けるため、テープで外側から固定しない。

▶午前38

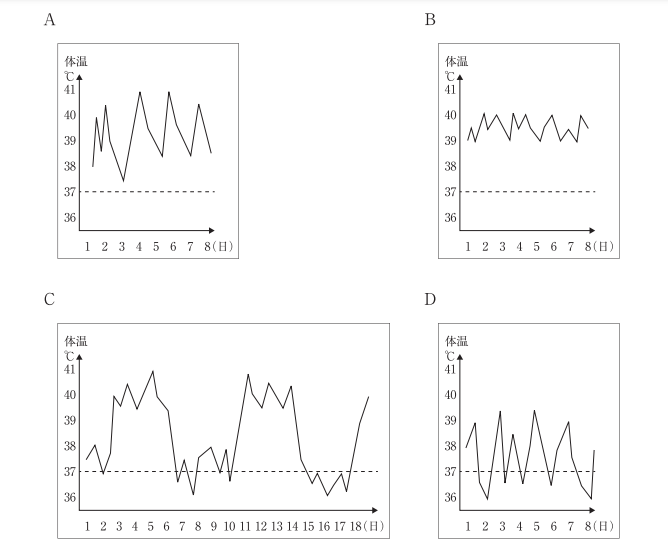

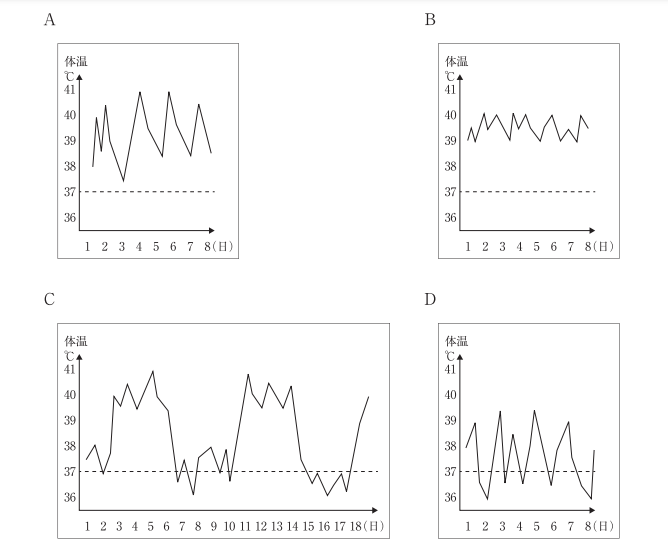

熱型を図に示す。

熱型の種類と図の組合せで正しいのはどれか。

- 間欠熱――A

- 稽留熱――B

- 弛張熱――C

- 波状熱――D

② 稽留熱――B

稽留熱は、体温が1日を通して持続的に上昇し、1日ごとの変動が1度を超えない熱型をいう。

×① 間欠熱――A

×③ 弛張熱――C

1日ごとの体温変動が1度を超える場合で、熱が下がったときには正常の体温に戻る熱型を間欠熱(D)、正常の体温を常に超えている熱型を弛張熱(A)という。

×④ 波状熱――D

波状熱は不規則に発熱と無熱を繰り返す熱型をいい、Cに該当する。

▶午前39

薬の内服方法における頓用で正しいのはどれか。

- 週に1回服用する。

- 食事の前に服用する。

- 指定された時間に服用する。

- 症状が現れたときに服用する。

④ 症状が現れたときに服用する。

頓用(頓服)は薬の服用方法で、食前・食後・食間(食後120分)や指定された時間・間隔で定期的に服用するものではなく、症状が現れたときや激しいときに必要に応じて服用するものである。

▶午前40

壮年期の身体的特徴で正しいのはどれか。

- 運動耐久力の向上

- 明暗順応の低下

- 持久力の向上

- 臓器の萎縮

② 明暗順応の低下

①運動耐久力や②明暗順応、③持久力などの身体機能は青年期をピークに加齢に伴って低下していく。④臓器の萎縮は老年期に顕著になる。

▶午前41

急性期患者の生体反応で正しいのはどれか。

- 異化が亢進する。

- 症状の変化は緩やかである。

- サイトカイン分泌が低下する。

- 副腎皮質ホルモンの分泌が低下する。

① 異化が亢進する。

激しい生体侵襲が加わった急性期患者の生体反応では、副腎皮質ホルモンや炎症性サイトカインの分泌が過剰になることで代謝が亢進し、外界や生体内からエネルギーを産出する過程である異化が亢進する。

▶午前42

砕石位による手術で起こりやすい合併症はどれか。

- 猿手

- 尖足

- 下垂手

- 腸骨部の褥瘡

② 尖足

砕石位は、仰臥位の状態から両足を挙上開脚して膝を曲げた状態で固定した体位である。合併症としては、膝外側の腓骨頭部が圧迫されることにより腓骨神経麻痺が生じ、足関節が低屈位になり背屈できなくなる尖足を来しやすい。

▶午前43

ペースメーカー植込みの有無を事前に確認すべき検査はどれか。

- 超音波検査

- エックス線撮影

- 骨シンチグラフィ

- 磁気共鳴画像〈MRI〉

④ 磁気共鳴画像〈MRI〉

MRI検査は強力な磁場を発生させて身体の断面を撮影する精密検査であり、ペースメーカーの誤作動等を起こすため原則として禁忌とされている。

▶午前44

肝動脈塞栓術〈TAE〉の適応となる疾患はどれか。

- 脂肪肝

- 急性A型肝炎

- 肝細胞癌〈HCC〉

- アメーバ性肝膿瘍

③ 肝細胞癌〈HCC〉

肝動脈塞栓術は脚の付け根の大腿動脈からカテーテルを挿入し、肝動脈に抗癌剤等を注入することで、腫瘍細胞を壊死させるものである。

▶午前45

ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉に感染している患者で、後天性免疫不全症候群〈AIDS〉の状態にあると判断できる疾患はどれか。

- 季節性インフルエンザ

- ニューモシスチス肺炎

- ノロウイルス性腸炎

- 単純性膀胱炎

② ニューモシスチス肺炎

ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉に感染した場合、多くはほとんど症状もなく経過し、無症候性キャリアの状態で平均10年程度経過した後に症状が現れ、ニューモシスチス肺炎(カリニ肺炎)やカンジダ症、カポジ肉腫などの23の指標疾患の1つ以上を発症すると後天性免疫不全症候群〈AIDS〉と診断される。

*第3編3章 3.4〕HIV・エイズ〈AIDS〉 p137~140

▶午前46

細菌性髄膜炎の症状はどれか。

- 羞明

- 羽ばたき振戦

- Raynaud〈レイノー〉現象

- Blumberg〈ブルンベルグ〉徴候

① 羞明

細菌性髄膜炎は感染症法に定める5類感染症で、項部硬直、高熱、羞明(光過敏)、錯乱、頭痛、嘔吐などの症状が主にみられる。

*第3編3章 1.感染症対策 p125~129

▶午前47

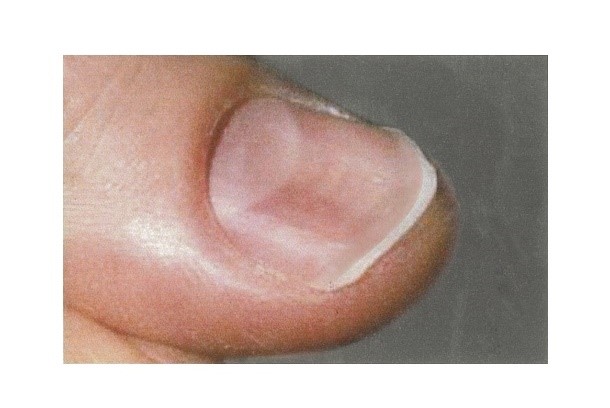

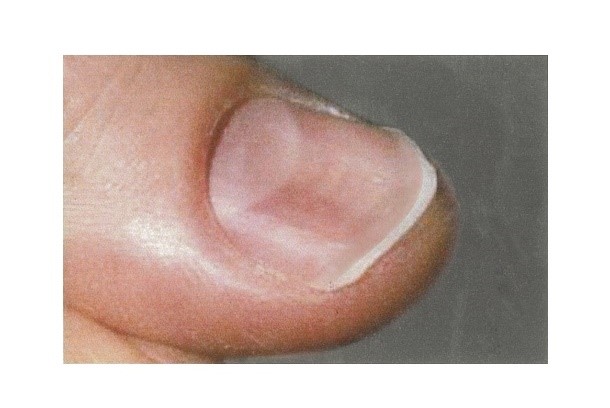

貧血を伴う患者の爪の写真を別に示す。

欠乏している栄養素はどれか。

- ビタミンB12

- ビタミンC

- 葉酸

- 鉄

④ 鉄

図は爪がスプーンのように反り返った匙状爪(スプーンネイル)であり、貧血の多くを占める鉄欠乏性貧血の特徴である。なお、①ビタミンB12や③葉酸の欠乏により起こる貧血は悪性貧血(巨赤芽球性貧血)である。

▶午前48

手術後に無排卵になるのはどれか。

- 脳下垂体全摘出術

- 単純子宮摘出術

- 低位前方切除術

- 片側卵巣切除術

① 脳下垂体全摘出術

排卵は下垂体から分泌される黄体形成ホルモン〈LH〉によって起こるため、脳下垂体を全摘すると無排卵となる。

▶午前49

被験者が図形を描き写す内容が含まれる認知機能の評価はどれか。

- 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準

- Mini-Mental State Examination〈MMSE〉

- 高齢者の総合機能評価CGA簡易版〈CGA〉

- 改訂長谷川式簡易知能評価スケール〈HDS-R〉

② Mini-Mental State Examination〈MMSE〉

MMSEは世界的に用いられる認知機能を検査するスクリーニング検査で、11の評価項目のうち特定の図形を見せられた後に同じ図形を書く検査が含まれ、合計得点(30点満点)が低いほど認知機能が低いと評価される。

▶午前50

老化による免疫機能の変化はどれか。

- 胸腺の肥大

- T細胞の増加

- 獲得免疫の反応の低下

- 炎症性サイトカインの産生の減少

③ 獲得免疫の反応の低下

老化により胸腺が萎縮することで、胸腺が産出する獲得免疫系のT細胞が減少し、感染抵抗力が低下する。一方で炎症反応を制御する機能が低下し、炎症性サイトカインの産出が増加することも老化による免疫機能の特徴である。

▶午前51

高齢者の性について正しいのはどれか。

- 女性の性交痛は起こりにくくなる。

- 男性は性ホルモンの分泌量が保たれる。

- 高齢になると異性に対する羞恥心は減退する。

- セクシュアリティの尊重はQOLの維持に影響する。

④ セクシュアリティの尊重はQOLの維持に影響する。

社会的に高齢者のセクシュアリティを尊重することは、高齢者の生活の質(QOL)の維持に影響する。

×① 女性の性交痛は起こりにくくなる。

加齢により女性ホルモンであるエストロゲン(卵胞ホルモン)が減少することで、膣の萎縮や乾燥による性交痛が起こりやすくなる。

×② 男性は性ホルモンの分泌量が保たれる。

加齢により男性ホルモンであるアンドロゲン(テストステロン)が減少することで、勃起障害等が起こりやすくなる。

×③ 高齢になると異性に対する羞恥心は減退する。

高齢者であっても異性への関心・羞恥心は保たれる。

▶午前52

老化による身体機能の変化と薬物動態への影響との組合せで正しいのはどれか。

- 血中蛋白の低下――薬効の減少

- 腎血流量の低下――薬効の減少

- 肝血流量の低下――薬効の増大

- 消化機能の低下――薬効の増大

③ 肝血流量の低下――薬効の増大

高齢者においては、肝血流量の低下による肝臓の代謝機能の低下、腎血流量の低下による腎臓の排泄機能の低下により、薬物が体内に多く残り、薬効が強く現れる。

▶午前53改題

軽度認知障害で正しいのはどれか。

- 一過性の障害である。

- 認知症である。

- 物忘れを自覚している。

- 日常生活動作〈ADL〉が障害される。

③ 物忘れを自覚している。

軽度認知障害は認知症に至る前段階で、日常生活動作〈ADL〉は自立しているが、自覚のある物忘れを主症状とする。

▶午前54

認知症が疑われる人や認知症の人およびその家族を訪問し、複数の専門職でアセスメントや自立生活の支援を行うのはどれか。

- 成年後見人

- 介護認定審査会

- 認知症対応型通所介護

- 認知症初期集中支援チーム

④ 認知症初期集中支援チーム

認知症施策推進大綱に則り認知症支援体制の整備が推進されている。認知症初期集中支援チームは認知症の人やその家族に早期に関わるチームであり、早期診断・早期対応に向けた支援を行う。

*第3編2章 2.老人保健 p105~108

▶午前55

日本で用いているDENVERⅡ(デンバー発達判定法)で6か月児の90%ができるのはどれか。

- 寝返りをする。

- 積み木をもちかえる。

- 喃語様のおしゃべりをする。

- 自分で食べ物を口へもっていく。

① 寝返りをする。

乳幼児の発達スクリーニング検査として用いられるDENVERⅡ(デンバー発達判定法)では、年月齢期間ごとに25%、50%、75%、90%の乳幼児が可能となる検査項目が図示されており、寝返りは6か月ころに90%が可能となる。

▶午前56

幼児を対象とする定期予防接種はどれか。

- DTワクチン(二種混合)

- ロタウイルスワクチン

- BCGワクチン

- 水痘ワクチン

④ 水痘ワクチン

水痘ワクチンは生後12月から生後36月に至るまでの幼児を対象とする。

×① DTワクチン(二種混合)

ジフテリア・破傷風混合トキソイド(DT)ワクチンは11歳以上13歳未満の者を対象としている。

×② ロタウイルスワクチン

ロタウイルスワクチンは出生6週0日後から24(32)週0日後までの乳児を対象としている。

×③ BCGワクチン

BCGワクチンは1歳に至るまでの乳児を対象年齢としている。

*第3編3章 4.予防接種 p144~150

▶午前57

大泉門の説明で正しいのはどれか。

- 2歳まで増大する。

- 陥没している場合は髄膜炎を疑う。

- 閉鎖が早すぎる場合は小頭症を疑う。

- 頭頂骨と後頭骨に囲まれた部分である。

③ 閉鎖が早すぎる場合は小頭症を疑う。

×① 2歳まで増大する。

×④ 頭頂骨と後頭骨に囲まれた部分である。

大泉門は頭頂骨と前頭骨に囲まれたくぼみであり、成長とともに縮んで1歳6か月ころに閉鎖する。

×② 陥没している場合は髄膜炎を疑う。

○③ 閉鎖が早すぎる場合は小頭症を疑う。

大泉門が膨隆している場合は髄膜炎、また、閉鎖が早い場合は小頭症が疑われる。

▶午前58

幼児の心肺蘇生における胸骨圧迫の方法で正しいのはどれか。

- 胸骨中央下部を圧迫する。

- 実施者の示指と中指とで行う。

- 1分間に60回を目安に行う。

- 1回の人工呼吸につき3回行う。

① 胸骨中央下部を圧迫する。

一次救命処置(BLS)における心肺蘇生法では、胸骨中央下部への胸骨圧迫30回(約5cm沈み込む強さ、100~120回/分の速さ)と人工呼吸2回の組み合わせによる処置を行う。幼児や小児の場合も、圧迫箇所や回数、人工呼吸頻度は成人と同様である(ただし、強さは胸の厚みの3分の1が沈み込む深さ)。なお、②のように2本指の圧迫は乳児(1歳未満)の場合に行う。

*第4編1章 3.3〕救急、休日夜間医療 p177~180

▶午前59

配偶子の形成で正しいのはどれか。

- 卵子の形成では減数分裂が起こる。

- 精子の形成では極体の放出が起こる。

- 成熟卵子はXまたはY染色体をもつ。

- 精子は23本の常染色体と1本の性染色体をもつ。

① 卵子の形成では減数分裂が起こる。

卵母細胞は、減数分裂・極体放出を経て22本の常染色体と1本の性染色体(X)をもつ卵子となる。卵子が22本の常染色体と1本の性染色体(XまたはY)をもつ精子と受精することで、受精卵の染色体の本数は46本となる。

▶午前60

女子の思春期の特徴で正しいのはどれか。

- 9歳で初経が発来する。

- 月経開始後に身長の発育が加速する。

- 陰毛が発生した後に乳房の発育が始まる。

- 性腺刺激ホルモン放出ホルモン〈GnRH〉によって月経が開始する。

④ 性腺刺激ホルモン放出ホルモン〈GnRH〉によって月経が開始する。

女子の思春期では、視床下部のGnRH(性腺刺激ホルモン放出ホルモン)の刺激により初経(初めての月経)が起こる(第二次性徴)。

×① 9歳で初経が発来する。

×② 月経開始後に身長の発育が加速する。

初経の発来は10~14歳ころで、初経開始前の9歳前後から身長等の発育が加速する(第二次発育急進)。

×③ 陰毛が発生した後に乳房の発育が始まる。

女子の第二次性徴は、乳房発育、陰毛発生、初経の順に進行する。

▶午前61

妊娠37週の妊婦の胎児心拍数陣痛図の所見で正常なのはどれか。

- 胎児心拍数基線が110〜160bpmである。

- 胎児心拍数基線細変動を認めない。

- 一過性頻脈を認めない。

- 一過性徐脈を認める。

① 胎児心拍数基線が110〜160bpmである。

胎児心拍数基線(10分間の心拍数)が、110bpm未満(徐脈)と160bpm超(頻脈)の間を正常脈とする。これに加え、「基線細変動あり」「一過性頻脈あり」「一過性徐脈なし」の場合、一般に胎児は健常とされる。

▶午前62

子宮復古状態を観察する手順で正しいのはどれか。

- 観察は排尿前に行う。

- 褥婦にはFowler〈ファウラー〉位をとってもらう。

- 褥婦の膝を伸展させて子宮底の高さを測定する。

- 子宮底長は恥骨結合下縁から測定する。

③ 褥婦の膝を伸展させて子宮底の高さを測定する。

子宮復古とは妊娠により拡大した子宮が分娩後の産褥期に妊娠前の状態に戻る現象をいう。正常よりも子宮底が高い場合などで子宮復古不全のおそれがあり、経過の観察のため、①排尿後に、②仰臥位で③膝を伸展させ、④恥骨結合上縁からの長さを測定する。

▶午前63

正常に経過している妊娠36週の妊婦が、次に妊婦健康診査を受診する時期として推奨されるのはどれか。

- 4週後

- 3週後

- 2週後

- 1週後

④ 1週後

男女雇用機会均等法により、妊婦が事業主に妊婦健康診査(母子保健法)を受診する時間の確保を請求できることが規定されている。その時期としては、妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24~35週までは2週間に1回、妊娠36週以後出産までは1週間に1回が推奨される。

*第5編2章 4.児童家庭福祉 p247~250

▶午前64

災害派遣精神医療チーム〈DPAT〉で正しいのはどれか。

- 厚生労働省が組織する。

- 被災地域の精神科医療機関と連携する。

- 発災1か月後に最初のチームを派遣する。

- 派遣チームの食事は被災自治体が用意する。

② 被災地域の精神科医療機関と連携する。

災害派遣精神医療チーム〈DPAT〉は、被災地で精神医療や精神保健活動の支援を行う専門的なチームである。

×① 厚生労働省が組織する。

都道府県・指定都市が平時において整備する。

×③ 発災1か月後に最初のチームを派遣する。

発災時には概ね48時間以内に活動できる先遣隊を派遣する。

×④ 派遣チームの食事は被災自治体が用意する。

派遣チームは交通・通信手段や宿泊、日常生活面で自立して活動する必要がある。

*第3編2章 4.精神保健 p113~119

▶午前65

平成16年(2004年)に示された精神保健医療福祉の改革ビジョンの内容で正しいのはどれか。

- 地域生活支援の強化

- 任意入院制度の新設

- 医療保護入院の明確化

- 精神障害者の定義の見直し

① 地域生活支援の強化

精神保健医療福祉の改革ビジョンは、「入院医療中心から地域生活中心へ」という基本的方策を示したものであり、受入条件が整えば退院可能な精神病床の入院患者について、地域生活支援体制の強化等の基盤強化を推進している。

*第3編2章 4.精神保健 p113~119

▶午前66

Aさん(25歳、男性)は、統合失調症と診断された。抗精神病薬の内服を開始した2日後、Aさんはそわそわして落ち着かず「足がムズムズする」と歩き回るようになった。

Aさんにみられている状態はどれか。

- アカシジア

- ジストニア

- ジスキネジア

- ミオクローヌス

① アカシジア

アカシジア〈静座不能〉は抗精神病薬などの服用により起こる副作用〈有害事象〉で、座り続けることができずにそわそわと動き回ることを特徴とする。

×② ジストニア

ジストニアは、全身または局所に筋収縮(痙攣)などが生じる不随意運動をいう。

×③ ジスキネジア

ジスキネジアは、自分で止めることのできない口をもぐもぐさせるなどの不随意運動をいう。

×④ ミオクローヌス

ミオクローヌスは、筋肉が電撃を受けたように突然収縮する不随意運動をいう。

▶午前67

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に定められている隔離について正しいのはどれか。

- 隔離の理由は解除する時に患者に説明する。

- 開始した日時とその理由を診療録に記載する。

- 隔離室には同時に2人の患者まで入室可能である。

- 行動制限最小化委員会で開始の必要性を判断する。

② 開始した日時とその理由を診療録に記載する。

×① 隔離の理由は解除する時に患者に説明する。

○② 開始した日時とその理由を診療録に記載する。

精神科の入院において、隔離等の行動制限を行う際には患者に理由を知らせ、その理由、開始・解除日時を診療録に記載する。

×③ 隔離室には同時に2人の患者まで入室可能である。

隔離室には患者一人のみ入室させる。

×④ 行動制限最小化委員会で開始の必要性を判断する。

12時間以上の隔離は精神保健指定医が、12時間を超えない隔離は医師が必要性を判断する。なお、行動制限最小化委員会は隔離等の行動制限が最小化されるようにモニタリングや検討、働きかけを行う組織である。

*第3編2章 4.精神保健 p113~119

▶午前68

Aさん(82歳、女性)は、要支援2である。

Aさんの屋内での転倒予防と自立の促進のため、自宅で介護する家族への指導で適切なのはどれか。

- 車椅子での移動とする。

- 移動時にスリッパを使用する。

- 手すりがない場所での歩行を避ける。

- 移動の前に立ちくらみの有無を確認する。

④ 移動の前に立ちくらみの有無を確認する。

起立性低血圧による転倒を避けるため、立ち上がり時には注意を促す。

×① 車椅子での移動とする。

×③ 手すりがない場所での歩行を避ける。

要介護区分は要介護になる前の要支援2であり、車椅子の利用や過度な歩行の制限は筋力を低下させ、自立度の低下や転落のリスクを高める。

×② 移動時にスリッパを使用する。

スリッパの使用により床との摩擦が低下するため、転倒のリスクを高める。

▶午前69

Aさん(68歳、男性)は、筋萎縮性側索硬化症(ALS)のため在宅療養中で、気管切開下で人工呼吸器を使用し、要介護5の認定を受けている。

Aさんに提供される訪問看護で適切なのはどれか。

- 医療保険から給付される。

- 特別訪問看護指示書を受けて実施される。

- 複数の訪問看護事業所の利用はできない。

- 理学療法士による訪問は給付が認められない。

① 医療保険から給付される。

要介護者等には介護保険による訪問看護の給付が行われるが、厚生労働省が定める疾病等の利用者には医療保険の給付による訪問看護が行われる。「筋萎縮性側索硬化症」や「人工呼吸器を使用している状態」はそれに該当し、医療保険から給付される。

×② 特別訪問看護指示書を受けて実施される。

急性増悪等により一時的に頻回(週4日以上)の訪問看護の必要があるとして主治医による特別訪問看護指示書(14日間有効、一部2回交付可)の交付を受けた者には医療保険から給付が行われるが、本問では該当しない。

×③ 複数の訪問看護事業所の利用はできない。

医療保険による訪問看護では原則として1箇所の訪問看護事業所の利用になるが、厚生労働大臣が定める疾病等の利用者等に該当する場合は複数の訪問看護事業所を利用できる。なお、介護保険による訪問看護には複数利用の制限はない。

×④ 理学療法士による訪問は給付が認められない。

訪問看護を行うことができる職種として、看護師、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が認められている。

*第4編1章 3.2〕訪問看護 p176~177

▶午前70

Aさん(85歳、女性)は、要支援1で介護予防通所リハビリテーションを月2回利用している。Aさんから「最近排便が3〜4日に1回しかなくて、お腹が張って困っている」と通所施設の看護師に相談があった。

看護師が行うAさんへの便秘に対する助言で適切なのはどれか。

- 毎日、朝食後に便座に座る。

- 就寝前に水を500mL飲む。

- 1日1万歩を目標に歩く。

- 蛋白質を多めに摂る。

① 毎日、朝食後に便座に座る。

毎朝便座に座ることによって排便の習慣づけにつながるほか、前屈みに座ることで腹圧を高めて便意を促し、排便がしやすくなる。

×② 就寝前に水を500mL飲む。

就寝前に過度な水分を摂取すると、夜間に尿意を催し、睡眠を阻害する。一方、起床後の適切な量の水分摂取は、胃結腸反射により排便を促進するため望ましい。

×③ 1日1万歩を目標に歩く。

適度な運動は腸を刺激し、便秘の改善に効果的である。ただし、高齢者への歩数目標としては、健康日本21(第二次)で男性7,000歩・女性6,000歩としているとおり、怪我のリスクも高まるため適切ではない。

×④ 蛋白質を多めに摂る。

便通を整える食物繊維の摂取が望ましい。

▶午前71

Aさん(88歳、男性)は、長女(60歳、無職)と2人暮らし。障害高齢者の日常生活自立度判定基準ランクC2。仙骨部の褥瘡の治療のため、膀胱留置カテーテルを挿入することになった。

膀胱留置カテーテルを挿入中のAさんを介護する長女に対して、訪問看護師が指導する内容で適切なのはどれか。

- 「褥瘡が治癒するまでおしりは洗浄しないでください」

- 「体位変換ごとに蓄尿バッグを空にしてください」

- 「カテーテルは太ももに固定してください」

- 「尿に浮遊物がないか確認してください」

④ 「尿に浮遊物がないか確認してください」

排尿が困難な場合に挿入される膀胱留置カテーテルの使用に当たっては、尿路感染のリスクに特に注意を要する。在宅患者の介護者に対しては、尿の浮遊物や色、発熱の有無などの観察を指導し、感染徴候があれば病院に連絡することが適している。

▶午前72改題

令和3年(2021年)の介護サービス施設・事業所調査における要介護度別利用者数の構成割合で、要介護5の利用者が最も多いのはどれか。

- 訪問介護

- 訪問看護ステーション

- 居宅介護支援

- 訪問入浴介護

④ 訪問入浴介護

訪問入浴介護サービスにおける要介護5の利用者の割合をみると、ほぼ寝たきりの状態にある要介護5の利用者の割合が46.9%と半分近くを占めている。

*第5編1章 2.10〕介護者・要介護者等の状況 p240

▶午前73

医療法における医療計画で正しいのはどれか。

- 国が策定する。

- 在宅医療が含まれる。

- 3年ごとに見直される。

- 病床の整備は含まれない。

② 在宅医療が含まれる。

×① 国が策定する。

×③ 3年ごとに見直される。

医療法に定める医療計画は、各都道府県が地域の実情に応じて主体的に策定するもので、計画期間である6年ごとに達成状況の調査・分析・評価・公表を行う。

○② 在宅医療が含まれる。

×④ 病床の整備は含まれない。

医療計画の記載事項として、5疾病(がん、脳卒中、心血管疾患、糖尿病、精神疾患)と5事業(救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医療)のほか、在宅医療の確保、医療従事者の確保、医療の安全の確保、二次医療圏・三次医療圏の設定と医療圏ごとの病床の整備(基準病床数)などが含まれる。

*第4編1章 2.医療計画 p170~174

▶午前74

災害対策基本法に定められている内容で正しいのはどれか。

- 物資の備蓄

- 避難所の設置

- 災害障害見舞金の支給

- 救護班による医療の提供

① 物資の備蓄

災害対策基本法は統一的かつ計画的な防災体制の整備を図る、災害対策の最も基本となる法律で、地域防災計画(都道府県・市町村)の作成や物資の備蓄、防災訓練義務といった平時における予防等の責務などが規定されている。

×② 避難所の設置

×④ 救護班による医療の提供

発災後、被災地域に適用される災害救助法では、避難所や応急仮設住宅の設置、衣食や医療・助産の提供など応急対策が行われる。

×③ 災害障害見舞金の支給

復旧・復興にかかる救済援助措置としては、激甚災害法や災害弔慰金の支給等に関する法律などで定められている。

*第1編2章 8.健康危機管理体制 p29~31

▶午前75改題

2021年の経済協力開発機構〈OECD〉の報告書(2019年数値)の日本に関する記述で正しいのはどれか。

- 喫煙率が最も低い。

- 高齢化率が最も高い。

- 人口千人当たりの病床数が最も少ない。

- 国内総生産〈GDP〉に対する医療費の割合が最も高い。

② 高齢化率が最も高い。

高齢化率は28.4で、平均(17.3)を大きく上回り、OECD諸国で最も高齢化が進んでいる。

×① 喫煙率が最も低い。

喫煙率は16.7で、OECD諸国の平均(16.5)よりもやや高い。なお、最も低いのはコスタリカで4.2となっている。

×③ 人口千人当たりの病床数が最も少ない。

人口千人当たりの病床数は12.8で、平均(4.4)を大きく上回り、OECD諸国で最も多い。

×④ 国内総生産〈GDP〉に対する医療費の割合が最も高い。

GDPに占める医療支出は11.0で、平均(8.8)を上回り、OECD諸国で5番目に高い。なお、最も高いのはアメリカ合衆国で16.8となっている。

*第2編1章 1.全国人口の動向 p40~45

▶午前76

眼球に入る光の量を調節するのはどれか。

- 角膜

- 虹彩

- 瞳孔

- 水晶体

- 毛様体

② 虹彩

虹彩は瞳孔の周囲にある部分で光の量を調節するはたらきを持つ。加齢により虹彩の機能は低下し、明暗順応の低下につながる。

▶午前77

最終代謝産物に尿酸が含まれるのはどれか。

- 核酸

- リン脂質

- 中性脂肪

- グルコース

- コレステロール

① 核酸

核酸の主要成分であるプリン体が肝臓で分解された最終代謝産物が尿酸である。

▶午前78

排尿時に収縮するのはどれか。

- 尿管

- 尿道

- 膀胱平滑筋

- 内尿道括約筋

- 外尿道括約筋

③ 膀胱平滑筋

腎臓で産出された尿は、腎盂からつながる尿管の蠕動運動により膀胱に送られ、膀胱壁にある平滑筋(排尿筋)が収縮することで排尿反射が誘発される。

▶午前79

重症筋無力症で正しいのはどれか。

- 男性に多い。

- 心肥大を生じる。

- 朝に症状が強くなる。

- 自己免疫疾患である。

- 70歳以上に好発する。

④ 自己免疫疾患である。

重症筋無力症は、免疫系が正常に機能せずに自己組織を破壊する自己免疫疾患である。

×① 男性に多い。

男女別では女性の発症がやや多い。

×② 心肥大を生じる。

主に全身の筋力低下、特に眼瞼下垂や複視など眼筋型の症状を起こす。

×③ 朝に症状が強くなる。

症状には日内差があり、午後(夕方)に症状が強くなる。

×⑤ 70歳以上に好発する。

小児のほか、30~50歳台の女性、50~60歳台の男性に好発するとされる。

▶午前80

成人の気管内吸引の方法で適切なのはどれか。

- 実施前に咽頭部の分泌物を吸引する。

- 吸引圧は-40kPa(300mmHg)に調整する。

- 気管チューブと同じ内径のカテーテルを用いる。

- カテーテルの挿入開始から終了まで30秒で行う。

- カテーテルは気管分岐部より深い位置まで挿入する。

① 実施前に咽頭部の分泌物を吸引する。

気管に貯留した痰などを吸引する気管内吸引では、実施前に咽頭部の分泌物を吸引することで、排痰が効率的に行える。

×② 吸引圧は-40kPa(300mmHg)に調整する。

気管内吸引では、気管の粘膜を傷つけないために吸引圧は-20kPa(150mmHg)に調整する。

×③ 気管チューブと同じ内径のカテーテルを用いる。

吸引カテーテルを太くすると吸引量が増加し、無気肺等が生じやすくなるため、気管チューブの半分以下の内径とする。

×④ カテーテルの挿入開始から終了まで30秒で行う。

挿入開始から終了までは、低酸素血症、動脈血酸素飽和度〈SaO2〉の低下をきたさないために15秒以内に行う。

×⑤ カテーテルは気管分岐部より深い位置まで挿入する。

カテーテルは気管分岐部にあたらない位置にする。

▶午前81

交感神経の作用はどれか。2つ選べ。

- 散瞳

- 精神性発汗

- 腸蠕動の促進

- 排尿筋の収縮

- グリコーゲン合成の促進

① 散瞳

② 精神性発汗

交感神経の緊張時に、瞳孔の散大(散瞳)や発汗が起きる。そのほかは副交感神経の作用による。

▶午前82

気管で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 軟骨は筒状である。

- 胸骨角の高さで分岐する。

- 交感神経の働きで収縮する。

- 吸息相の気管内圧は陰圧である。

- 頸部では食道の背側に位置する。

② 胸骨角の高さで分岐する。

④ 吸息相の気管内圧は陰圧である。

② 気管は、胸骨角の高さで左右の主気管支に分岐する(気管分岐部)。

④ 吸息相では肺胞内圧や気管内圧が陰圧になることで空気を流入する。呼息相では陽圧となる。

×① 軟骨は筒状である。

気管は筒状であるが、気管を保護する軟骨はU字型である。

×③ 交感神経の働きで収縮する。

気管支は交感神経の働きにより拡張し、副交感神経の働きにより収縮する。

×⑤ 頸部では食道の背側に位置する。

気管の頸部は食道の腹側(前側)に位置する。

▶午前83

食道癌で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 女性に多い。

- 日本では腺癌が多い。

- 放射線感受性は低い。

- 飲酒は危険因子である。

- 胸部中部食道に好発する。

④ 飲酒は危険因子である。

⑤ 胸部中部食道に好発する。

④ 食道癌の危険因子は主に飲酒と喫煙である。

⑤ 胸部食道のうち中部が約半数を占める。

×① 女性に多い。

令和2年(2020年)の患者調査によると、食道の悪性新生物〈腫瘍〉による総患者数は、男4.6万人、女1.3万人となっている。

×② 日本では腺癌が多い。

食道癌を組織別にみると、扁平上皮癌が9割近くを占める。

×③ 放射線感受性は低い。

放射線感受性は高く、放射線治療が行われる。

▶午前84

急性膵炎で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 成因はアルコール性より胆石性が多い。

- 重症度判定には造影CTが重要である。

- 血中アミラーゼ値が低下する。

- 鎮痛薬の投与は禁忌である。

- 初発症状は上腹部痛である。

② 重症度判定には造影CTが重要である。

⑤ 初発症状は上腹部痛である。

② 急性膵炎の重症度判定に当たっては造影CTが重要で、造影不良域の範囲により判断する。

⑤ 急性膵炎で最も多い症状は上腹部(みぞおち付近)の痛みである。

×① 成因はアルコール性より胆石性が多い。

急性膵炎の多くは大量の飲酒を原因とする。

×③ 血中アミラーゼ値が低下する。

急性膵炎では、膵臓から分泌されるアミラーゼ(糖質分解酵素)の上昇が特徴的である。

×④ 鎮痛薬の投与は禁忌である。

上腹部痛に対して、鎮痛薬を適宜投与する。

▶午前85改題

もやもや病で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 指定難病ではない。

- 遺伝的要因は関与しない。

- 病変はくも膜下腔にある。

- 進行性の脳血管閉塞症である。

- ウイルス感染によって誘発される。

③ 病変はくも膜下腔にある。

④ 進行性の脳血管閉塞症である。

もやもや病は、くも膜下腔にあるウィリス動脈輪と呼ばれる動脈の吻合部が細くなる進行性の脳血管閉塞症で、脳血流不足による手足の麻痺や言語障害、脳出血が生じる。

×① 指定難病ではない。

もやもや病は厚生労働大臣が指定する指定難病で、医療費助成の対象である。

×② 遺伝的要因は関与しない。

一定程度の家族内発症がみられ、遺伝的要因の関与が考えられる。

×⑤ ウイルス感染によって誘発される。

もやもや病は原因が解明されておらず、ウイルス感染によるとは考えられていない。

▶午前86

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉で推進するのはどれか。2つ選べ。

- 子育て世代包括支援センター

- 地域包括ケアシステム

- 子どもの医療費の助成

- 地域生活支援事業

- 地域医療構想

② 地域包括ケアシステム

⑤ 地域医療構想

医療介護総合確保推進法では、地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保(地域包括ケアシステムの構築)のため、都道府県は医療計画の一部として地域医療構想を策定することとし、構想区域ごと、病床機能ごとに、令和7年(2025年)の医療需要、病床の必要量などを推計している。

*第4編1章 2.医療計画 p170~174

▶午前87

アルコール依存症の一次予防はどれか。2つ選べ。

- 年齢確認による入手経路の制限

- スクリーニングテストの実施

- 精神科デイケアへの参加

- 小学生への健康教育

- 患者会への参加

① 年齢確認による入手経路の制限

④ 小学生への健康教育

疾病の予防対策には、生活習慣の改善や予防接種等により発症そのものを予防する一次予防、検診等により発症の早期発見・早期治療により重症化を予防する二次予防、リハビリテーション等により疾病の進行後の社会復帰を図る三次予防がある。②は二次予防、③と⑤は三次予防に当たる。

*第3編1章 1.生活習慣病 p81~86

▶午前88

医療法で規定されているのはどれか。2つ選べ。

- 保健所

- 特定機能病院

- 地方衛生研究所

- 市町村保健センター

- 医療安全支援センター

② 特定機能病院

⑤ 医療安全支援センター

② 特定機能病院は医療法に基づき、高度の医療の提供や研修を実施する能力を有する病院として、厚生労働大臣が個別に承認する。

⑤ 医療安全支援センターは医療法に基づき、医療の安全の確保のために苦情や相談への対応、情報の提供、医療関係者への研修などを実施するため、都道府県・保健所設置市・特別区が設置する。

×① 保健所

保健所は地域保健法に基づき、地域における公衆衛生の向上と増進を図るため一般的に都道府県が設置する。

×③ 地方衛生研究所

地方衛生研究所は、公衆衛生の向上と増進を図るための科学的・技術的中核として、都道府県・指定都市が設置する。これまで地方衛生研究所設置要綱等に基づいて設置されているが、令和4年の地域保健法改正により地方衛生研究所等の体制整備が法定化された。

×④ 市町村保健センター

市町村保健センターは地域保健法に基づき、健康相談・保健指導・健康診査など地域保健に関し必要な事業を行うため、市町村が設置する。

*第4編1章 5.医療施設 p209~213

▶午前89

終末期がん患者にみられる悪液質の徴候はどれか。2つ選べ。

- 末梢神経障害

- リンパ浮腫

- がん疼痛

- 食欲不振

- 体重減少

④ 食欲不振

⑤ 体重減少

がん悪液質は、がんの進行による栄養失調により生じる複合的な代謝異常で、食欲不振や体重減少(筋肉量減少)、倦怠感が症候としてあらわれる。

▶午前90

世界保健機関〈WHO〉の主要な活動はどれか。2つ選べ。

- 児童労働の撲滅

- 保健事業の技術的協力

- 人類の飢餓からの解放

- 感染症の撲滅事業の促進

- 労働者の労働条件の改善

② 保健事業の技術的協力

④ 感染症の撲滅事業の促進

世界保健機関〈WHO〉は感染症対策や衛生統計の実施、国際疾病分類(ICD)等の基準づくり、保健分野における技術協力・研究開発など広範な活動を実施している。

×① 児童労働の撲滅

×⑤ 労働者の労働条件の改善

国際労働機関〈ILO〉の活動である。

×③ 人類の飢餓からの解放

国際連合食糧農業機関〈FAO〉の活動である。

*第1編2章 12.世界保健機関〈WHO〉 p36~39

▶午後18(必修除外)

過呼吸で正しいのはどれか。

- 吸気時に下顎が動く。

- 1回換気量が増加する。

- 呼吸数が24/分以上になる。

- 呼吸リズムが不規則になる。

② 1回換気量が増加する。

過呼吸は不安やストレスから生じ、呼吸回数やリズムは通常通り(12~20回/分)であるが、1回換気量が増加する。

▶午後26

成人の骨格で線維軟骨結合があるのはどれか。

- 頭蓋冠

- 脊柱

- 寛骨

- 仙骨

② 脊柱

線維軟骨結合(半関節)は、関節の結合部が繊維性の軟骨によるもので、脊柱を構成する椎間円板や恥骨結合はこれに当たる。

▶午後27

咀嚼筋はどれか。

- 頰筋

- 咬筋

- 口輪筋

- 胸鎖乳突筋

② 咬筋

咬筋は顎を閉じてかみしめる筋肉で、三叉神経が支配する咀嚼筋に当たる。このほか、咀嚼筋として側頭筋、内側翼突筋肉、外側翼突筋がある。

▶午後28

体温のセットポイントが突然高く設定されたときに起こるのはどれか。

- 立毛

- 発汗

- 代謝抑制

- 皮膚血管拡張

① 立毛

視床下部の指令により、通常の体温設定よりも高いセットポイントが設定された際は、それに向けて熱の上昇が行われ、ふるえや皮膚血管の収縮、立毛(鳥肌)により熱放散が抑制される。その他はセットポイントから熱が下降する際の反応である。

▶午後29

二次性高血圧症の原因となるホルモンはどれか。

- アルドステロン

- ソマトスタチン

- グルカゴン

- メラトニン

① アルドステロン

アルドステロンは副腎皮質ホルモンであり、腎臓の遠位尿細管に作用することでナトリウムの再吸収を促進し、血圧の調節が行われる。このため、過剰に分泌されると高血圧症の原因となる。

▶午後30

成人の急性扁桃炎の原因となる菌はどれか。

- 百日咳菌〈Bordetella pertussis〉

- 黄色ブドウ球菌〈Staphylococcus aureus〉

- インフルエンザ菌〈Haemophilus influenzae〉

- ヘリコバクター・ピロリ〈Helicobacter pylori〉

② 黄色ブドウ球菌〈Staphylococcus aureus〉

扁桃腺の炎症である扁桃炎は、黄色ブドウ球菌や溶血連鎖球菌、肺炎球菌などのウイルスに感染することで起きる。

▶午後31

急性骨髄性白血病の検査所見で正しいのはどれか。

- 赤血球数が増加する。

- 血小板数が増加する。

- 白血球分画に白血病裂孔を認める。

- ミエロペルオキシダーゼ反応陽性が3%未満である。

③ 白血球分画に白血病裂孔を認める。

急性骨髄性白血病は骨髄の異常により、がん化した白血病細胞が増加するもので、骨髄芽球(白血球になる前の未熟な細胞)と成熟白血球が認められるが、その分化過程にある白血球が確認できない白血病裂孔を特徴とする。

×① 赤血球数が増加する。

×② 血小板数が増加する。

骨髄の造血機能の低下により、赤血球、白血球(好中球)、血小板が減少する。

×④ ミエロペルオキシダーゼ反応陽性が3%未満である。

ミエロペルオキシダーゼ反応では、陽性率3%以上で急性骨髄性白血病と診断される。3%未満の場合は急性リンパ性白血病等が考えられる。

▶午後32

Ménière〈メニエール〉病で正しいのはどれか。

- 伝音性難聴を伴う。

- めまいは回転性である。

- 発作期に外科治療を行う。

- 蝸牛の機能は保たれている。

② めまいは回転性である。

メニエール病は蝸牛や前庭機能など内耳の異常疾患で、聴覚障害(感音性難聴、耳鳴り、耳閉感)を伴う回転性めまい発作を特徴とする。治療は薬物療法による対症療法を中心とする。

▶午後33

成人の急性腎盂腎炎で正しいのはどれか。

- 男性に多い。

- 両腎性が多い。

- 初尿を用いて細菌培養を行う。

- 原因菌はGram〈グラム〉陰性桿菌が多い。

④ 原因菌はGram〈グラム〉陰性桿菌が多い。

腎盂腎炎は、尿管につながる腎盂が、尿道から上行した大腸菌などのグラム陰性桿菌に感染することで起こる炎症である。

×① 男性に多い。

尿道の短い女性に多い。

×② 両腎性が多い。

両側に生じることもあるが片腎性が多い。

×③ 初尿を用いて細菌培養を行う。

初尿には外尿道周辺の細菌が混じるため、検査の正確性のために中間尿(排泄途中の尿)を用いる。

▶午後34

国民健康保険で正しいのはどれか。

- 被用者保険である。

- 保険者は国である。

- 高額療養費制度がある。

- 保険料は加入者の年齢で算出する。

③ 高額療養費制度がある。

各医療保険には、療養に要する費用が著しく高額になった場合、自己負担限度額を超える部分を償還払いする高額療養費制度が用意されている。

×① 被用者保険である。

わが国の医療保険は、被用者保険(職域保険)、国民健康保険、後期高齢者医療制度に大別される。

×② 保険者は国である。

国民健康保険の保険者は都道府県・市町村・国民健康保険組合である。

×④ 保険料は加入者の年齢で算出する。

国民健康保険の保険料(税)算定額は、所得割額、資産割額、均等割額、平等割額の合計であり、加入者の年齢に応じるものではない。

*第4編2章 3.医療保険各制度の概要と現状 p219~224

▶午後35

高齢者の虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律〈高齢者虐待防止法〉で、措置された高齢者が入所する社会福祉施設はどれか。

- 有料老人ホーム

- 特別養護老人ホーム

- 高齢者生活福祉センター

- サービス付き高齢者向け住宅

② 特別養護老人ホーム

高齢者を保護・分離する手段として、居宅サービスの措置、養護老人ホームへの措置、特別養護老人ホームへのやむを得ない事由による措置などを講じることが規定されている。

*第5編2章 6.高齢者福祉等 p252~254

▶午後36

母子保健統計の算出方法で出生数を分母としているのはどれか。

- 妊娠満22週以後の死産率

- 周産期死亡率

- 乳児死亡率

- 死産率

③ 乳児死亡率

乳児死亡は生後1年未満の死亡をいい、乳児死亡率の計算には出生数を分母に用いる。

×① 妊娠満22週以後の死産率

「出生数+妊娠満22週以後の死産数」を分母に用いる。

×② 周産期死亡率

「出生数+妊娠満22週以後の死産数」を分母に用いる。

×④ 死産率

「出産(出生+死産)数」を分母に用いる。

*第2編2章 5.死産 p63~64

*第2編2章 6.周産期死亡 p64~66

*第2編2章 7.乳児死亡 p66~67

▶午後37

健康増進法に基づき実施されるのはどれか。

- 受療行動調査

- 特定保健指導

- アレルギー疾患対策

- 受動喫煙の防止対策

④ 受動喫煙の防止対策

健康増進法は、国民健康・栄養調査、保健指導等、特定給食施設、受動喫煙防止などを規定している。なお、②特定保健指導は高齢者の医療の確保に関する法律に基づき実施される。

*第3編1章 2.1〕対策のあゆみと国民健康づくり p86~89

▶午後38

判断能力のある成人患者へのインフォームド・コンセントにおける看護師の対応で適切なのはどれか。

- 患者の疑問には専門用語を用いて回答する。

- 今後の治療に関しては医療者に任せるように話す。

- 治療方針への同意は撤回できないことを説明する。

- 納得ができるまで医師からの説明が受けられることを伝える。

④ 納得ができるまで医師からの説明が受けられることを伝える。

医療提供の際に医療提供者が適切な説明を行い、医療の受け手の理解を得るように努める旨(インフォームド・コンセント)が医療法に規定されている。

*第4編1章 1.医療法 p169~170

▶午後39

看護過程における情報の分析はどれか。

- 脱水状態である。

- 尿比重は1.030である。

- 痛みは1〜10の尺度で8である。

- 左腓骨骨折によるシーネ固定をしている。

① 脱水状態である。

看護過程は、「アセスメント(情報収集等)」「看護診断」「計画立案」「実施」「評価」の5段階からなり、効率的に看護目標を達成するためのプロセスである。②~④は情報の収集であり、それらの客観的・主観的情報に基づいて①脱水などの症状を分析する。

▶午後40

第2〜第4腰髄の障害を確認する方法で適切なのはどれか。

- 輻輳反射

- 膝蓋腱反射

- Barré〈バレー〉徴候

- Trendelenburg〈トレンデレンブルグ〉徴候

② 膝蓋腱反射

膝蓋腱反射は、大腿四頭筋の腱を膝蓋の下で叩くと下肢が上がる伸展反射で、反射中枢は第2腰髄と第4腰髄の間にある。

▶午後41

成人のセルフケア行動に関する学習を促進するのはどれか。

- 自己効力感

- パターナリズム

- プレパレーション

- ノンコンプライアンス

① 自己効力感

セルフケア行動では、患者本人が達成可能な目標を立て、行動の定着を図り、目標評価を行う。自己効力感により目標達成能力を持っていると認識することで、行動の持続、学習の促進につながる。

▶午後42

成人女性に膀胱留置カテーテルを挿入する方法で適切なのはどれか。

- 水溶性の滅菌潤滑剤を用いる。

- カテーテルは外尿道口から15cm挿入する。

- 固定用バルーンを膨らませた後、尿の流出を確認する。

- 固定用バルーンにはクロルヘキシジングルコン酸塩液を注入する。

① 水溶性の滅菌潤滑剤を用いる。

尿道から膀胱留置カテーテルを挿入する際に粘膜を損傷しないよう、水溶性の潤滑剤を塗布する。なお、油脂を含んだ潤滑剤は固定用バルーン等の破損・変質につながるため用いない。

×② カテーテルは外尿道口から15cm挿入する。

女性のカテーテルでは尿道の長さよりも少し長い約4~7cmを挿入する(男性は約18~20cm)。

×③ 固定用バルーンを膨らませた後、尿の流出を確認する。

×④ 固定用バルーンにはクロルヘキシジングルコン酸塩液を注入する。

尿の流出を確認後、膀胱に到達してから滅菌蒸留水を用いて固定用バルーンを膨らませる。

▶午後43

中心静脈栄養法〈TPN〉で高カロリー輸液を用いる際に、起こりやすい合併症はどれか。

- 高血圧

- 高血糖

- 末梢静脈炎

- 正中神経麻痺

② 高血糖

中心静脈栄養法〈TPN〉による高カロリー輸液では、末梢静脈栄養法よりも糖濃度の高い輸液を投与することができるが高血糖が起こりやすく、投与中は定期的な血糖値の確認が必要である。

▶午後44

成人に自動体外式除細動器〈AED〉を使用する際の電極パッドの貼付で正しいのはどれか。

- 小児用電極パッドが代用できる。

- 右前胸部に縦に並べて貼付する。

- 貼付部の発汗は貼付前に拭き取る。

- 経皮吸収型テープ剤の上に貼付する。

③ 貼付部の発汗は貼付前に拭き取る。

自動体外式除細動器〈AED〉は、致死性不整脈である心室細動および無脈性心室頻拍を電気ショックによって取り除く(除細動)装置である。汗や海水で貼付部が濡れていると、電気が水分を通って心臓を通らない場合があるため、貼付前に拭き取る。

×① 小児用電極パッドが代用できる。

AEDに成人用パッドと小児用パッドが入っている場合、成人では小児用パッドは使えず、小児では成人パッドを代用できる。

×② 右前胸部に縦に並べて貼付する。

電極パッドは心臓を挟むように右前胸部と左側胸部の位置に貼り付けて使用する。

×④ 経皮吸収型テープ剤の上に貼付する。

電極パッドは傷病者の肌に密着させる。

▶午後45

Braden〈ブレーデン〉スケールの評価項目で正しいのはどれか。

- 湿潤

- 循環

- 体圧

- 年齢

① 湿潤

ブレーデンスケールは褥瘡発生の予測(リスクアセスメント)に用いるもので、「知覚の認知」「湿潤」「活動性」「可動性」「栄養状態」「摩擦とずれ」の6項目を評価項目とする。

▶午後46

医療施設において、患者の入院から退院までの看護を1人の看護師が継続して責任をもつことを重視した看護体制はどれか。

- 機能別看護方式

- 患者受け持ち方式

- チームナーシングシステム

- プライマリナーシングシステム

④ プライマリナーシングシステム

×① 機能別看護方式

内容別に分類した看護業務を複数の看護師が分担して実施する方式。

×② 患者受け持ち方式

一人の看護師が複数の患者を受け持つ方式。

×③ チームナーシングシステム

複数人の看護師チームがそのリーダーの下に一定数の患者を受け持つ方式。

*第4編1章 4.4〕看護職員等 p202~206

▶午後47改題

令和元年(2019年)の国民健康・栄養調査における成人の生活習慣の特徴で正しいのはどれか。

- 朝食の欠食率は40歳代が最も多い。

- 運動習慣のある人の割合は30歳代が最も多い。

- 1日の平均睡眠時間は6時間以上7時間未満が最も多い。

- 習慣的に喫煙している人の割合は10年前に比べて増加している。

③ 1日の平均睡眠時間は6時間以上7時間未満が最も多い。

1日の平均睡眠時間は6時間以上7時間未満の割合が最も高く(男32.7%、女36.2%)、次いで5時間以上6時間未満(男29.0%・女31.5%)と短い傾向が続いている。

×① 朝食の欠食率は40歳代が最も多い。

朝食の欠食率は、20歳代が23.0%と最も多く、40歳代が22.5%となっている。

×② 運動習慣のある人の割合は30歳代が最も多い。

運動習慣のある人の割合は男女ともに70歳以上が最も多い。

×④ 習慣的に喫煙している人の割合は10年前に比べて増加している。

平成21年(2009年)と令和元年(2019年)の喫煙率をみると、男性は38.2%から27.1%、女性は10.9%から7.6%と減少傾向にある。

*第3編1章 2.健康増進対策 p86~95

▶午後48

慢性疾患をもつ成人の自己管理を促進する援助はどれか。

- 行動の習慣化を促す。

- 医療者が患者の目標を設定する。

- 結果を優先して評価することを促す。

- うまくいかない行動に目を向けるよう促す。

① 行動の習慣化を促す。

○① 行動の習慣化を促す。

×② 医療者が患者の目標を設定する。

患者の自己管理では、患者本人が達成可能な目標を立て、行動の定着・習慣化を図り、目標評価を行う。

×③ 結果を優先して評価することを促す。

×④ うまくいかない行動に目を向けるよう促す。

自己効力感を高めて自己管理の継続を図るため、結果よりも過程を評価する、うまくいった行動に目を向けるようにすることが望ましい。

▶午後49

気管支鏡検査を受ける成人患者への援助で正しいのはどれか。

- 検査の予約の際に抗凝固薬の内服の有無を確認する。

- 検査の1時間前から飲食しないように指導する。

- 検査中の咳は我慢しなくてよいと指導する。

- 検査後は肺気腫の症状に注意する。

① 検査の予約の際に抗凝固薬の内服の有無を確認する。

気管支鏡検査は口あるいは鼻から管を通して気管・気管支の観察を行い、呼吸器疾患の診断等を行うものである。組織採取(生検)時には出血を伴うため、出血傾向の有無(抗凝固薬の服用等)を必ず確認する。

×② 検査の1時間前から飲食しないように指導する。

検査の3~4時間前からの絶食を指導する。

×③ 検査中の咳は我慢しなくてよいと指導する。

×④ 検査後は肺気腫の症状に注意する。

検査中に咳をすると、内視鏡が胸膜を損傷し、胸腔内に空気が漏れ出る気胸のリスクが高まるため、我慢するように指導し、必要に応じて麻酔を追加する。

▶午後50

ラテックス製手袋を着用した直後に口唇・手足のしびれと喉頭の違和感を自覚した。

原因となる病態はどれか。

- Ⅰ型アレルギー

- Ⅱ型アレルギー

- Ⅲ型アレルギー

- Ⅳ型アレルギー

① Ⅰ型アレルギー

ラテックスアレルギーは天然ゴム製品に接触することで赤み、かゆみ、蕁麻疹などの皮膚障害や、まれにアナフィラキシーショックを引き起こすもので、IgE抗体を介したⅠ型アレルギー(即時型アレルギー)に分類される。

×④ Ⅳ型アレルギー

天然ゴム製品に含まれる化学物質が皮膚に接触することが原因で生じるアレルギー性接触皮膚炎は、感作リンパ球が関与するⅣ型アレルギーに分類されるが、接触してから数時間~2日程度経ってかゆみ、乾燥、湿疹等の症状が現れる遅延型アレルギーである。

*第3編4章 4.リウマチ・アレルギー疾患対策 p161~162

▶午後51

Aさん(59歳、女性)は裂孔原性網膜剝離と診断され、硝子体手術の際に硝子体腔中にガス注入を受けた。

手術直後、病室での体位で適切なのはどれか。

- 坐位

- 腹臥位

- 仰臥位

- 側臥位

② 腹臥位

硝子体手術は、硝子体や網膜の疾患を治療するため、水晶体の後ろにある硝子体を除去し、最後にガスを注入することで硝子体を置き換える方法である。ガス注入後、上方に浮くガスにより網膜を押さえるため、手術後約1週間は腹臥位(うつぶせ寝)の体位をとる。

▶午後52

散瞳薬を用いて眼底検査を受ける成人患者への対応で適切なのはどれか。

- 検査中は室内を明るくする。

- 散瞳薬の点眼は検査直前に行う。

- 検査前に緑内障の有無を確認する。

- 検査後1時間で自動車の運転が可能になると説明する。

③ 検査前に緑内障の有無を確認する。

散瞳薬は眼圧を上昇させるため、眼圧の上昇が原因である緑内障患者の症状を悪化させることがあり、緑内障の既往の有無を確認する必要がある。

×① 検査中は室内を明るくする。

散瞳薬で瞳孔を広げると、眼に入る光の量が増加して羞明(光過敏)が強くなる。眼底検査は暗室検査室で検眼鏡を用いて行う。

×② 散瞳薬の点眼は検査直前に行う。

散瞳薬の効果が現れるまで30分程度かかるため、点眼後に時間を置く必要がある。

×④ 検査後1時間で自動車の運転が可能になると説明する。

散瞳薬の効果は約6時間残るため、羞明が強い状態での自動車運転は控える。

▶午後53

関節リウマチで長期にわたりメトトレキサートを服用している患者の副作用〈有害事象〉で適切なのはどれか。

- 便秘

- 不整脈

- 聴力障害

- 間質性肺炎

④ 間質性肺炎

抗リウマチ剤であるメトトレキサートの副作用〈有害事象〉として、間質性肺炎(肺胞壁の炎症や線維化)や骨髄抑制(骨髄の造血機能の低下)が挙げられる。

▶午後54改題

令和元年(2019年)の国民生活基礎調査で、要介護者等との続柄別にみた主な介護者の構成割合のうち、「同居の家族」が占める割合に最も近いのはどれか。

- 14%

- 34%

- 54%

- 74%

③ 54%

要介護者等との続柄別にみた主な介護者の構成割合のうち、同居の家族が54.4%を占める。なお、同居の家族のうちでは同居の配偶者が全体の23.8%で最も多い。

*第5編1章 2.10〕介護者・要介護者等の状況 p240

▶午後55

老化によって減少または低下するのはどれか。

- 重心の動揺

- 糸球体の数

- 嗅覚の閾値

- 前立腺の重量

② 糸球体の数

老化により血液を濾過する腎臓の糸球体が減少し、腎機能が低下する。

×① 重心の動揺

老化によりバランス機能が低下し、重心の動揺が拡大する。

×③ 嗅覚の閾値

老化により嗅覚機能が低下=反応下限値(閾値)が上昇する。

×④ 前立腺の重量

老化により前立腺の肥大(重量増加)等が起こり、排尿・蓄尿機能が低下する。

▶午後56

高齢者に対するエイジズムの説明で適切なのはどれか。

- 年齢にとらわれないこと

- 加齢に伴う心身機能の変化

- 高齢という理由で不当な扱いをすること

- 老化に関連した遺伝子によって引き起こされる現象

③ 高齢という理由で不当な扱いをすること

エイジズムとは年齢による偏見や差別をいい、特に高齢者に対する差別が問題となる。

*第5編2章 6.高齢者福祉等 p252~254

▶午後57

Aさん(90歳、女性)は、認知症で要介護3。デイサービスの送迎の際に、同居している娘から「食事は家族と同じものを食べていたのですが、昨日から下痢が続いています。発熱はなく、元気はあります」と看護師に話があった。デイサービスでは午前中に不消化便が1回あり、おむつ交換の際に、肛門周囲の発赤がみられた。

Aさんへの対応で適切なのはどれか。

- 腹部マッサージを行う。

- 経口補水液の摂取を促す。

- 食物繊維を多く含む食事にする。

- 石けんを使って肛門周囲を洗う。

② 経口補水液の摂取を促す。

下痢により水分とカリウムの排泄が増大し、脱水や低カリウム血症のおそれがあるため、経口補水液で補うことが適切である。

▶午後58

乳児の安静時におけるバイタルサインで基準値から逸脱しているのはどれか。

- 体温37.0℃

- 呼吸数35/分

- 心拍数60/分

- 血圧88/60mmHg

③ 心拍数60/分

乳児期の心拍数の基準は110~130/分であり、逸脱している。

×① 体温37.0℃

体温は乳児の正常範囲(36.5~37.5℃)である。

×② 呼吸数35/分

呼吸数は乳児の正常範囲(30~40回)である。

×④ 血圧88/60mmHg

血圧は乳児の正常範囲(収縮期80~90mmHg/拡張期60mmHg)である。

▶午後59改題

令和3年度(2021年度)の福祉行政報告例における児童虐待で正しいのはどれか。

- 主たる虐待者は実父が最も多い。

- 性的虐待件数は身体的虐待件数より多い。

- 児童虐待相談件数は5年間横ばいである。

- 心理的虐待件数は5年前に比べて増加している。

④ 心理的虐待件数は5年前に比べて増加している。

児童虐待件数のうち、心理的虐待件数は平成27年(2015年)と比較して4.8万件から12.5万件と著しく増加している。

×① 主たる虐待者は実父が最も多い。

主たる虐待者は「実母」が47.5%、「実父」が41.5%となっている。

×② 性的虐待件数は身体的虐待件数より多い。

児童虐待の内容別にみると、「心理的虐待」が60.1%で半分以上を占め、次いで「身体的虐待」「ネグレクト」「性的虐待」となっている。

×③ 児童虐待相談件数は5年間横ばいである。

平成27年(2015年)と比較すると、児童虐待相談件数は10.3万件から20.8万件と倍増している。

*第5編2章 4.児童家庭福祉 p247~250

▶午後60

Aちゃん(5歳、女児)は、インフルエンザ脳症の終末期である。Aちゃんに意識はなく、付き添っている母親は「私がもっと早く病院に連れて来ればこんなことにならなかったのに」と病室で泣いている。

Aちゃんの母親への対応で適切なのはどれか。

- 母親に受診が遅くなった状況を聞く。

- 母親がAちゃんに対してできるケアを提案する。

- 病気で亡くなった子どもの親の会を母親に紹介する。

- 母親が泣いている間はAちゃんの病室に居ることができないと母親に説明する。

② 母親がAちゃんに対してできるケアを提案する。

対応が遅くなったことに強い自責の念や後悔を抱いている母親に対し、今後母親としてできることを提案することで、その軽減を図ることが適切である。

▶午後61改題

令和4年(2022年)の人口動態統計における日本の出生で正しいのはどれか。

- 出生数は過去10年で最低である。

- 出生数は100万人を上回っている。

- 合計特殊出生率は1.20を下回っている。

- 第1子出生時の母の平均年齢は30歳未満である。

① 出生数は過去10年で最低である。

○① 出生数は過去10年で最低である。

×② 出生数は100万人を上回っている。

令和4年(2022年)の出生数は77.1万人で過去最低となっている。

×③ 合計特殊出生率は1.20を下回っている。

令和4年(2022年)の合計特殊出生率は1.26である。

×④ 第1子出生時の母の平均年齢は30歳未満である。

令和4年(2022年)の第1子出生時の母の平均年齢は30.9歳である。

*第2編2章 2.出生 p49~53

▶午後62

エストロゲン低下によって更年期の女性に起こるのはどれか。

- 骨量の低下

- 内臓脂肪の減少

- 脳血流量の増加

- HDLコレステロールの上昇

① 骨量の低下

閉経(約50歳)前後の更年期に女性ホルモンであるエストロゲンの分泌量が減少することで、骨吸収が進み(破骨)、骨粗鬆症のリスクが高まる。その緩和のため、ホルモン補充療法〈HRT〉が効果的である。

▶午後63

順調に分娩が進行している産婦から「腟から水っぽいものが流れ、下着が濡れた」と看護師に訴えがあった。流出したものを確認すると、量は少量で、羊水特有の臭いを認めた。

その時の産婦への対応で優先されるのはどれか。

- 更衣を促す。

- 体温を測定する。

- 食事摂取を勧める。

- 胎児心拍数を確認する。

④ 胎児心拍数を確認する。

分娩中に卵膜が破れて羊水が流出する破水が生じており、破水時に臍帯下垂・臍帯脱出が起きると周産期死亡や胎児機能不全のリスクが高まるため、胎児の心拍数モニタリングを最優先する。

▶午後64

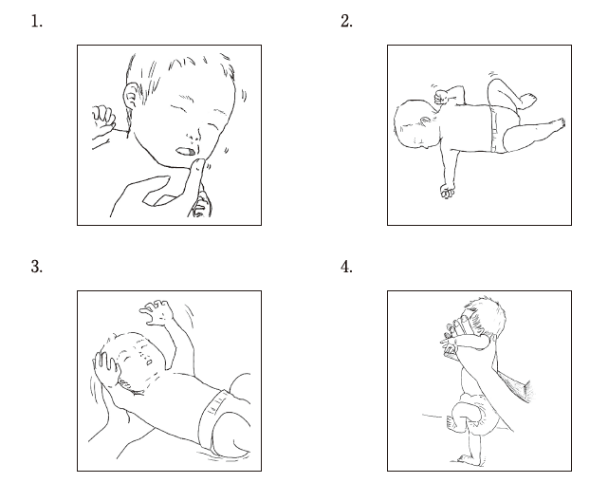

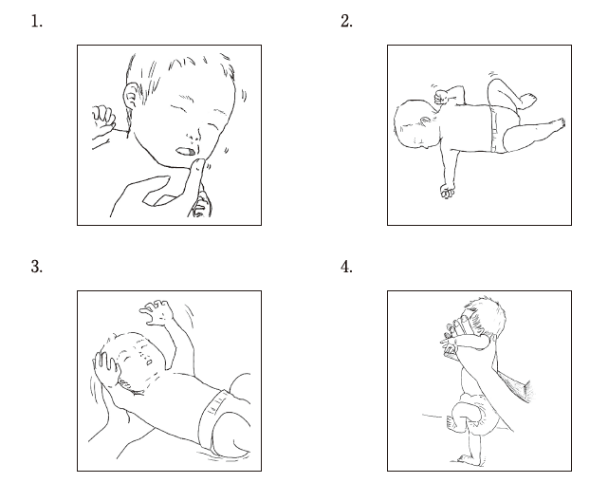

新生児の反応の図を示す。

Moro〈モロー〉反射はどれか。

③

モロー反射は新生児にみられる原始反射で、外部からの刺激に対して両手を広げて抱きつくような反射をいう。出生後すぐから反応が見られ、生後3~4か月ころには消失する。

×①

原始反射のうち探索反射に当たり、唇に触れたものに対して、その方向に顔を向けて口を開いて探そうとする反射をいう。

×②

原始反射のうち非対称性緊張性頸反射に当たり、頭部を一方に向けると、向けた側の手足を伸ばして反対側の手足を曲げる反射をいう。

×④

原始反射のうち自動歩行反射に当たり、足裏を床に付けると歩き出すような動作を行う反射をいう。

▶午後65

飲酒したい欲求を抑圧した人が、酩酊状態の人の行動を必要以上に非難する防衛機制はどれか。

- 昇華

- 転換

- 合理化

- 反動形成

④ 反動形成

防衛機制とは、直面した危機や困難に対し、その不安を和らげるために無意識に働く心理的な防衛反応である。反動形成は、抑圧された無意識の欲求を表出しないよう、それと反対の意識・行動を強調して示すことをいう。

×① 昇華

昇華は、反社会的な性的欲求や攻撃的欲求を、芸術やスポーツ、学業などの社会的行動に変えて発散することをいう。

×② 転換

転換は、耐えがたい感情や欲求を心身症状に置き換えることをいう。

×③ 合理化

合理化は、耐えがたい感情や欲求に対してもっともらしい理由を付けて、自分自身を納得させることをいう。なお、客観的な知識によって納得しようとすることは知性化という。

▶午後66

アギュララ, D. C.が提唱した危機〈クライシス〉を回避する要因で正しいのはどれか。

- 情緒的サポート

- 適切な対処機制

- 問題志向のコーピング

- ソーシャルインクルージョン

② 適切な対処機制

アギュララの問題解決型危機モデルでは、危機に遭遇した際、精神の均衡状態を保つための回復要因として、「出来事の知覚」「社会的支持」「対処機制」の3つを挙げている。

▶午後67

精神障害の三次予防の内容で適切なのはどれか。

- うつ病患者の復職支援

- 住民同士のつながりの強化

- 精神保健に関する問題の早期発見

- ストレス関連障害の発症予防に関する知識の提供

① うつ病患者の復職支援

疾病の予防対策には、生活習慣の改善や予防接種等により発症そのものを予防する一次予防、検診等により発症の早期発見・早期治療により重症化を予防する二次予防、リハビリテーション等により疾病の進行後の社会復帰を図る三次予防がある。④は一次予防、②は一次予防もしくは二次予防、③は二次予防である。

*第3編1章 1.生活習慣病 p81~86

▶午後68

成人期早期に、見捨てられることに対する激しい不安、物質乱用や過食などの衝動性、反復する自傷行為、慢性的な空虚感、不適切で激しい怒りがみられ、社会的、職業的に不適応を生じるのはどれか。

- 回避性人格〈パーソナリティ〉障害

- 境界性人格〈パーソナリティ〉障害

- 妄想性人格〈パーソナリティ〉障害

- 反社会性人格〈パーソナリティ〉障害

② 境界性人格〈パーソナリティ〉障害

人格〈パーソナリティ〉障害は、認知や感情のコントロール、対人関係などの精神機能の偏りから、周囲と異なる反応や行動をするものをいう。設問は、パーソナリティ障害の病型の一つである境界性人格〈パーソナリティ〉障害で、「境界性」は神経症的な症状(強いイライラ感)と統合失調症的な症状(幻覚と妄想)の境界を意味する。

▶午後69

医療保護入院で正しいのはどれか。

- 入院の期間は72時間に限られる。

- 患者の家族等の同意で入院させることができる。

- 2人以上の精神保健指定医による診察の結果で入院となる。

- 精神障害のために他人に害を及ぼすおそれが明らかな者が対象である。

② 患者の家族等の同意で入院させることができる。

医療保護入院は、精神障害者自身の同意に基づく任意入院が行われる状態にないと判定された者に対して、その家族等の同意がある場合に入院させる制度である。

×① 入院の期間は72時間に限られる。

医療保護入院の対象で、家族等の同意を得ることができない場合には72時間以内の応急入院を行うことができる。

×③ 2人以上の精神保健指定医による診察の結果で入院となる。

医療保護入院や応急入院は、精神保健指定医1名の診察を要件としている。

×④ 精神障害のために他人に害を及ぼすおそれが明らかな者が対象である。

入院させなければ自傷他害のおそれがある精神障害者に対しては、精神保健指定医2名の診察による措置入院がとられる。また、急速な入院の必要性がある場合には、指定医1名の診察による72時間以内の緊急措置入院を行うことができる。

*第3編2章 4.精神保健 p113~119

▶午後70

Aさん(55歳、男性)は、妻と2人暮らし。建築士として主にデスクワークの仕事を行っていた。脊髄損傷のため下半身の不完全麻痺となり、リハビリテーション専門の病院へ転院した。電動車椅子を用いて室内の動作は自立できるようになった。退院調整部門の看護師との面接でAさんから「元の職場に戻りたい」と話があった。

Aさんの自己決定を支援する看護師の助言で適切なのはどれか。

- 「元の職場の仕事を在宅勤務に変更しましょう」

- 「デスクワークなので職場復帰は可能と思います」

- 「職場復帰にあたりAさんが課題と思うことを整理しましょう」

- 「元の職場にこだわらずAさんの障害にあった職場を探しましょう」

③ 「職場復帰にあたりAさんが課題と思うことを整理しましょう」

職場復帰にあたり、労働者自身が職業生活における制限の範囲を整理した上で、事業者や健康管理部門(人事労務担当)、産業保健スタッフに相談し、その課題を解決することが適切である。

▶午後71

訪問看護事業所で正しいのはどれか。

- 24時間対応が義務付けられている。

- 自宅以外への訪問看護は認められない。

- 特定非営利活動法人〈NPO〉は事業所を開設できる。

- 従事する看護師は臨床経験3年以上と定められている。

③ 特定非営利活動法人〈NPO〉は事業所を開設できる。

訪問看護ステーションは、都道府県知事から介護保険法に基づき事業者の指定を受け、医療法人、営利法人(会社)、社団・財団法人、社会福祉法人、地方公共団体、協同組合、NPO法人などが開設している。

×① 24時間対応が義務付けられている。

訪問看護事業所が利用者やその家族からの連絡や相談に対して24時間対応を行う場合、24時間対応体制加算が算定されるが、義務づけられているものではない。

×② 自宅以外への訪問看護は認められない。

自宅以外にも、認知症対応型共同生活介護〈グループホーム〉や(養護・軽費・有料)老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などでも訪問看護を受けることができる。

×④ 従事する看護師は臨床経験3年以上と定められている。

訪問看護事業所に従事する看護師の臨床経験に定めはない。実際の求人では臨床経験を要件にする場合も多いが、臨床未経験でも働きながら仕事を覚える教育プログラム(OJT)の充実も図られている。

*第4編1章 3.2〕訪問看護 p176~177

▶午後72

Aさん(78歳、男性)は、妻(75歳)と2人暮らし。脳梗塞の既往がある。妻から「最近、夫は食事をむせずに食べることができるが、口の中に食べ物が残っていることが多い。夫の食事について助言が欲しい」と訪問看護師に相談があった。

妻への訪問看護師の助言で適切なのはどれか。

- 「食事にとろみをつけましょう」

- 「自助具を使って食事をしましょう」

- 「口に入れる1回量を少なくしましょう」

- 「食事前に舌の動きを促す運動をしましょう」

④ 「食事前に舌の動きを促す運動をしましょう」

摂食・嚥下は、認知期、準備期、口腔期、咽頭期、食道期の段階を経る。脳梗塞により、舌を使って咽頭に食塊を運ぶ口腔期における嚥下障害がみられるため、口腔期の口腔ケアとして舌のトレーニングを行い、舌の筋力低下を防ぐことが適切である。

▶午後73

皮下埋込みポートを用いた在宅中心静脈栄養法〈HPN〉で適切なのはどれか。

- 抜針して入浴することができる。

- 24時間持続する注入には適さない。

- 同居の家族がいることが必須条件である。

- 外出時に輸液ポンプを使うことはできない。

① 抜針して入浴することができる。

皮下埋込みポートは中心静脈カテーテルの一つで、カテーテルと接続するポートごと皮下に埋め込み、体外から穿刺針を通して輸液を行うもので、穿刺針を外せば入浴することができる。

×② 24時間持続する注入には適さない。

×④ 外出時に輸液ポンプを使うことはできない。

24時間・外出時の利用も可能である。

×③ 同居の家族がいることが必須条件である。

患者本人の管理ができれば同居家族は条件としない。

▶午後74

与薬の事故防止に取り組んでいる病院の医療安全管理者が行う対策で適切なのはどれか。

- 与薬の業務プロセスを見直す。

- 医師に口頭での与薬指示を依頼する。

- 病棟ごとに与薬マニュアルを作成する。

- インシデントを起こした職員の研修会を企画する。

① 与薬の業務プロセスを見直す。

与薬の事故として、薬剤投与量の誤り、患者取り違え、変更指示の伝達漏れなどのヒューマンエラーが考えられる。ミスを起こすという前提に立って、与薬プロセスを見直すことが有効である。

×② 医師に口頭での与薬指示を依頼する。

口頭での与薬指示は聞き間違い、認識のずれ、忘却が発生しやすく、可能な限り文面で後から確認できる指示を依頼する。

×③ 病棟ごとに与薬マニュアルを作成する。

病棟を横断した統一的な与薬マニュアルが望ましい。

×④ インシデントを起こした職員の研修会を企画する。

再発防止を図るための状況把握、要因分析、職種間の情報共有等が重要だが、インシデントを起こした職員個人に対する懲罰・反省を図る目的の研修会では効果が薄い。

▶午後75

Aさん(55歳、女性)は、1人暮らし。Aさんには視覚障害があり、光と輪郭がぼんやりわかる程度である。食事の準備や室内の移動は自立している。震度6の地震が発生した。Aさんは、避難所に指定されたバリアフリーの公民館に近所のBさんと避難した。公民館には複数の部屋がある。避難所の開設初日に医療救護班として看護師が派遣された。

避難所生活を開始するAさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。

- BさんをAさんの介助者とする。

- Aさんの肩に触れてから声をかける。

- Aさんにはトイレに近い部屋を割りあてる。

- 移動するときはAさんの手を引っ張って誘導する。

③ Aさんにはトイレに近い部屋を割りあてる。

視覚障害者に対して、室内の移動は自立しているものの避難所という新しい環境であり、トイレに近い部屋を割り当てることで転倒や失禁等のリスクを減らす。

×① BさんをAさんの介助者とする。

介助者の決定は看護師の対応として適切ではなく、また室内の移動は自立していることから、まずはその介助の必要程度をアセスメントする。

×② Aさんの肩に触れてから声をかける。

驚かせないように声をかけてから触れる。

×④ 移動するときはAさんの手を引っ張って誘導する。

視覚障害者の誘導方法として、介助者は半歩前を歩いて肩や肘を持ってもらう。

▶午後76

朝9時に大規模地震が発生した。病棟の患者と職員の安全は確認できた。病棟内の壁や天井に破損はなかったが、病院は、停電によって自家発電装置が作動した。

病棟の看護師長が行う対応で適切なのはどれか。

- 災害対策本部を設置する。

- 災害時マニュアルを整備する。

- 隣接する病棟に支援を要請する。

- スタッフに避難経路の安全確認を指示する。

④ スタッフに避難経路の安全確認を指示する。

災害急性期においては患者と職員の安全を最優先とし、被害状況の確認、余震等に備えた避難経路の安全確認を行うことが適している。

×① 災害対策本部を設置する。

災害対策本部は病院組織全体として設置されるもので、病棟の看護師長の対応としては適さない。

×② 災害時マニュアルを整備する。

災害時マニュアルは平時において整備する。

×③ 隣接する病棟に支援を要請する。

発災直後であり、病棟横断的に支援を要請するよりも、安全確認・状況把握を最優先とする。

▶午後77

Aさん(28歳、男性)。海外出張で訪れたアフリカ地域から帰国後1週に39℃の発熱と解熱を繰り返すため外来を受診した。腹部症状は特にない。

予測される感染症はどれか。

- マラリア

- コレラ

- 赤痢

- 破傷風

① マラリア

マラリアは、熱帯・亜熱帯地域に広く分布する感染症で、ハマダラカ(蚊)によって媒介される。最も多い症状は発熱と悪寒で、熱発は間隔をあけて発熱期と無熱期を繰り返す。

*第3編3章 3.7〕マラリア p141

▶午後78

看護師の特定行為で正しいのはどれか。

- 診療の補助である。

- 医師法に基づいている。

- 手順書は看護師が作成する。

- 特定行為を指示する者に歯科医師は含まれない。

① 診療の補助である。

保健師助産師看護師法に定める特定行為は、看護師が医師または歯科医師の作成する手順書により行う診療の補助で、38行為が規定されている。

*第4編1章 4.4〕看護職員等 p202~206

▶午後79

( )の組織を還流した血液は心臓に戻る前に肝臓を通過する。

( )に入るのはどれか。

- 舌

- 食道

- 小腸

- 腎臓

- 下肢

③ 小腸

小腸組織を還流した血液は門脈を通り、全身循環血に移行する前に肝臓を通過する。薬剤の投与等においては肝臓内の酵素によって代謝されるため、この初回通過効果を考慮した上で投与方法、量を定める必要がある。

▶午後80

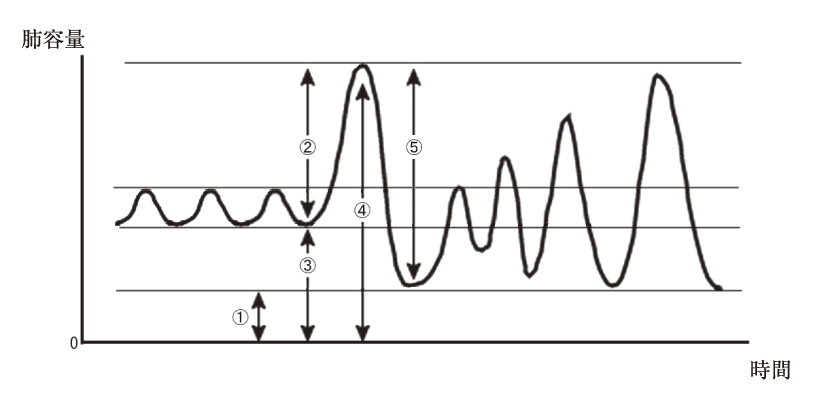

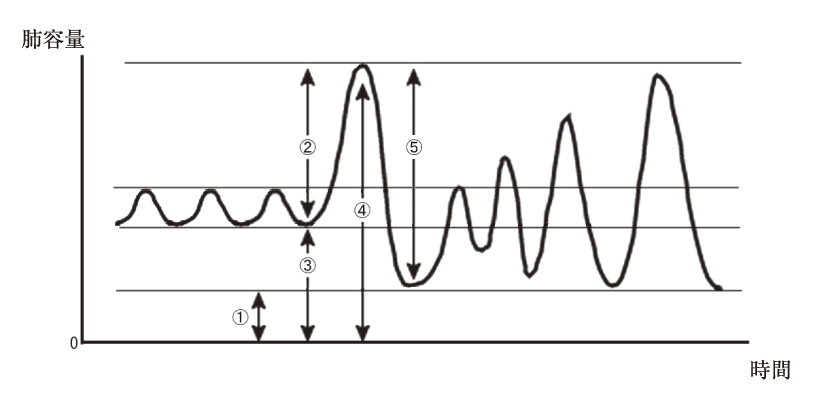

「安静時呼吸」、「深呼吸」、「徐々に深くなっていく呼吸」に伴う肺容量の変化を図に示す。

肺活量を示すのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

⑤ ⑤

線に挟まれた範囲は、上から「予備吸気量」「1回換気量」「予備呼気量」「①残気量」である。②は最大吸気量(予備吸気量+1回換気量)、③は機能的残気量(残気量+予備呼気量)、⑤は肺活量(最大吸気量+予備呼気量)、④は全肺気量(肺活量+残気量)である。

▶午後81

健常な成人において、血液中のグルコース濃度が低下した時に、グルカゴンの働きでグリコゲンを分解してグルコースを生成し、血液中に放出するのはどれか。

- 肝臓

- 骨格筋

- 脂肪組織

- 心臓

- 膵臓

① 肝臓

グルカゴンは膵臓で生成され、空腹時など血糖値が低下した際に、肝臓で貯蔵しているグリコゲンをブドウ糖(グルコース)に分解することで血糖値を上昇させるはたらきを持つ。

▶午後82

関節運動はないが筋収縮が認められる場合、徒手筋力テストの結果は( )/5と表記する。

( )に入るのはどれか。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

① 1

徒手筋力テスト(MMT)は、検査者が手を使って患者の筋力を判定する方法で、筋収縮が全くない0から、強い抵抗を加えても完全に可動域全体を動かせる5までの、6段階で評価される。関節運動はないが筋収縮が認められる場合は1である。

▶午後83

加齢黄斑変性の症状はどれか。

- 羞明

- 霧視

- 飛蚊症

- 眼圧の亢進

- 中心視野の欠損

⑤ 中心視野の欠損

加齢黄斑変性は加齢により網膜の中心部である黄斑に変性が生じるもので、進行により視野の中心部のゆがみ(変視症)や中心部が見えなくなる症状(中心暗点)が現れる。①や②は白内障、③は網膜剥離、④は緑内障等の症状である。

▶午後84

高齢者が共同生活をする施設で、感染の拡大予防のために個室への転室などの対応を必要とするのはどれか。

- 白癬

- 帯状疱疹

- 蜂窩織炎

- 角化型疥癬

- 皮膚カンジダ症

④ 角化型疥癬

疥癬はヒゼンダニを介したヒトとヒトとの接触感染が主であり、特に角化型疥癬(ノルウェー疥癬)は感染力が非常に強いため、個室への転室などにより衣類等を介した間接的な接触も避ける対応が望ましい。

▶午後85

3歳児の排泄行動の発達に該当するのはどれか。

- 夜尿をしなくなる。

- 尿意を自覚し始める。

- 排便後の後始末ができる。

- トイレに行くまで排尿を我慢できる。

- 遊びに夢中になっても排尿の失敗がなくなる。

④ トイレに行くまで排尿を我慢できる。

2歳ころから尿意の自覚を始め、3歳ころには昼間の排尿の我慢ができるようになる。

▶午後86

全身性エリテマトーデス〈SLE〉で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 遺伝素因の関与が大きい。

- 発症には男性ホルモンが関与する。

- 中枢神経症状は生命予後に影響する。

- Ⅰ型アレルギーによる免疫異常である。

- 適切に治療しても5年生存率は50%である。

① 遺伝素因の関与が大きい。

③ 中枢神経症状は生命予後に影響する。

① 全身性エリテマトーデス〈SLE〉は自己免疫疾患(膠原病)であり、原因不明だが一定程度の遺伝素因の関与が指摘される。

③ 様々な器官等に異常がみられるが、特に重度の中枢神経症状(中枢神経ループス)では、精神障害や麻痺など生命予後に影響する。

×② 発症には男性ホルモンが関与する。

20~40歳の女性の発症が多いため女性ホルモンの関与が指摘される。

×④ Ⅰ型アレルギーによる免疫異常である。

免疫複合体型のⅢ型アレルギーによる免疫異常である。

×⑤ 適切に治療しても5年生存率は50%である。

医療技術の進歩により発症後の5年生存率は改善し、95%以上となっている。

▶午後87

大量の輸液が必要と考えられる救急患者はどれか。2つ選べ。

- 前額部の切創で出血している。

- オートバイ事故で両大腿が変形している。

- プールの飛び込み事故で四肢が動かない。

- デスクワーク中に胸が苦しいと言って倒れている。

- 火事で顔面、胸腹部、背部および両上肢にⅡ度の熱傷を負っている。

② オートバイ事故で両大腿が変形している。

⑤ 火事で顔面、胸腹部、背部および両上肢にⅡ度の熱傷を負っている。

② 両大腿の変形から大腿骨骨折が考えられ、大腿動脈の損傷による大量出血のおそれがあり、大量の輸液が必要となる。

⑤ Ⅱ度の熱傷により、電解質の異常や血管透過性亢進による循環血液量の減少が考えられるため、大量の輸液が必要となる。

▶午後88

胃食道逆流症で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 青年期に多い。

- 高脂肪食の摂取を勧める。

- 食後は左側臥位で休息する。

- 下部食道括約筋の弛緩が関与する。

- H2受容体拮抗薬によって自覚症状が緩和する。

④ 下部食道括約筋の弛緩が関与する。

⑤ H2受容体拮抗薬によって自覚症状が緩和する。

④ 胃食道逆流は胃酸が食道へ逆流することをいい、下部食道括約筋の弛緩によって生じる。

⑤ 胃酸の分泌を抑え、胃食道逆流に伴う自覚症状を緩和するために、H2受容体拮抗薬やプロトンポンプ阻害薬が用いられる。

×① 青年期に多い。

下部食道括約筋は加齢に伴って弛緩するため、胃食道逆流症は高齢期に多い。

×② 高脂肪食の摂取を勧める。

高脂肪食は胃酸の分泌を促進し、逆流のリスクを高めるため摂取を制限する。

×③ 食後は左側臥位で休息する。

胃食道逆流は食後に起こりやすいため、食後は上半身を起こした坐位や半坐位(ファウラー位)をとることが望ましい。

▶午後89

健やか親子21(第2次)の基盤課題Bのうち、学童期・思春期の課題の指標となっているのはどれか。2つ選べ。

- 十代の喫煙率

- 十代の自殺死亡率

- 十代の定期予防接種の接種率

- 児童・生徒における不登校の割合

- 児童・生徒におけるむし歯(う歯)の割合

① 十代の喫煙率

② 十代の自殺死亡率

健やか親子21(第2次)の基盤課題Bは、「学童期・思春期から成人期に向けた保健対策」であり、十代の喫煙率、飲酒率、自殺率、朝食を欠食する子どもの割合などの目標が掲げられている。

*第3編2章 1.母子保健 p96~105

▶午後90

1,500mLの輸液を朝9時からその日の17時にかけて点滴静脈内注射で実施する。

20滴で1mLの輸液セットを用いた場合の1分間の滴下数を求めよ。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。

解答:①②滴/分

① 6

② 3

1分あたりの滴下数は、(総輸液量×1mLあたりの滴下数)÷時間(分)で計算する。時間は9時から17時までの8時間なので、60分×8時間で480分。(1,500×20)÷480=62.5で、小数点第一位を四捨五入し63となる。

第109回看護師国家試験・状況設定問題

▶次の文を読み91〜93の問いに答えよ。

Aさん(60歳、男性、元建設業)は、妻(57歳)と2人暮らし。2年前に悪性胸膜中皮腫と診断され、化学療法を受けたが効果がみられず、外来通院していた。2週前から、胸痛、息苦しさ、倦怠感が増強したため、症状コントロール目的で入院した。

バイタルサイン:体温36.0℃、呼吸数24/分、脈拍92/分、血圧126/88mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉86〜90%(room air)。

身体所見:両側下肺野で呼吸音が減弱しており、軽度の副雑音が聴取される。

血液所見:赤血球370万/μL、Hb8.8g/dL、白血球6,700/μL、総蛋白5.2g/dL、アルブミン3.8g/dL、CRP1.5mg/dL。

動脈血液ガス分析(room air):pH7.31、動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉40Torr、動脈血酸素分圧〈PaO2〉63Torr。

胸部エックス線写真:胸膜肥厚と肋骨横隔膜角の鈍化が認められる。肺虚脱なし。

▶午前91

Aさんの呼吸困難の原因で考えられるのはどれか。2つ選べ。

- 胸水

- 気胸

- 貧血

- CO2ナルコーシス

- 呼吸性アルカローシス

① 胸水

③ 貧血

① 胸水は胸膜腔内に体液が溜まった状態をいい、胸部エックス線写真での胸膜肥厚と肋骨横隔膜角の鈍化、呼吸音の減弱などはその特徴である。

③ ヘモグロビン濃度(Hb)は基準(13g/dL)未満であり、また赤血球数も基準(450~550万/μL)以下であるため、貧血が考えられる。

×② 気胸

気胸は、外傷等により胸膜が損傷し、胸腔内に空気が漏れ出て肺が縮むことをいう。胸部エックス線写真では肺虚脱がみられないため、当たらない。

×④ CO2ナルコーシス

CO2ナルコーシスは、呼吸不全患者のうち、動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉が45Torrを超えるⅡ型呼吸不全患者に起こりやすい合併症である。PaCO2は40Torrであるため、当たらない。

×⑤ 呼吸性アルカローシス

過換気等により動脈血酸素分圧〈PaO2〉の上昇と動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉の低下により体内のpHが上昇し、血液がアルカリ性に傾く(呼吸性アルカローシス)。動脈血液ガス分析pH7.31であり、血液が酸性(7.30以下)に傾いていないため当たらない。

▶午前92

入院後、症状緩和のためモルヒネの内服と経鼻カニューレによる酸素療法2L/分が開始された。経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉は95%前後で維持されるようになったが、Aさんは夜間の息苦しさを訴えている。

Aさんの呼吸困難を緩和するための体位で適切なのはどれか。

- 半腹臥位

- 右側臥位

- 左側臥位

- セミファウラー位

④ セミファウラー位

上半身を45度程度上げるファウラー位(半坐位)や15~30度上げるセミファウラー位では、肺の圧迫を軽減するため呼吸が楽になる。なお、左右いずれかの肺に異常がある場合は患側を下にした側臥位で呼吸困難を緩和できるが、本問では左右で呼吸音や副雑音の差はないため、当たらない。

▶午前93

入院後2週、Aさんの身体状態は急激に悪化し、Aさんは「息が吸えない。苦しい。何とかしてくれ」と訴え、眉間にしわを寄せて口呼吸をしている。軽度の喘鳴がみられ、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉は88〜92%(経鼻カニューレによる酸素療法2L/分)である。また、頻繁に体位を変えて落ち着きがなく、つじつまが合わない訴えと場所の見当識障害もみられる。毎日面会に来ている妻は「どうなってしまったのでしょうか。苦しそうでかわいそう」と涙ぐみ、ベッドから離れたところで座っている。

Aさんの妻への看護師の説明で適切なのはどれか。

- 「Aさんが場所を間違っても否定しないで下さい」

- 「口腔内吸引をするとAさんの呼吸が楽になります」

- 「タッチングをするとAさんの安心感につながります」

- 「Aさんの症状が落ち着くまで自宅で待機して下さい」

③ 「タッチングをするとAさんの安心感につながります」

タッチングは手のひらで患部をさする、圧迫するなどにより、身体的・精神的な安楽を図る方法である。Aさんの苦しさの緩和に加えて、無力感を感じている妻が自分にできることを行うことにより、悲しみの緩和も期待できる。

▶次の文を読み94〜96の問いに答えよ。

Aさん(56歳、男性、会社員)は、デスクワークが多い仕事をしている。40歳時の会社の健康診断で2型糖尿病と診断され、紹介されたクリニックで血糖降下薬を処方されて内服を継続していた。50歳ころから視力の低下と持続性蛋白尿を指摘され、腎臓内科を受診し食事指導を受けた。しかし、仕事が忙しく食事指導の内容を守れていなかった。1年前から、足のしびれが出現するようになった。

▶午前94

Aさんの現在の状況のアセスメントで適切なのはどれか。

- 緑内障が疑われる。

- 運動療法が必要である。

- 糖尿病性神経障害が疑われる。

- 高蛋白質の食事摂取が必要である。

③ 糖尿病性神経障害が疑われる。

糖尿病性神経障害は、網膜症、腎症と並ぶ糖尿病の三大合併症の一つである。2型糖尿病と診断されており、足のしびれといった神経障害から糖尿病性神経障害が疑われる。

×① 緑内障が疑われる。

緑内障は眼圧の上昇などを原因として、視神経が萎縮し、不可逆的に視野が狭まり失明に至る疾病である。50歳ころから視力の低下はあるが、緑内障が特に疑われる症状はみられない。

×② 運動療法が必要である。

視力低下から網膜症のおそれがあり、神経障害として足のしびれも発現しているため、運動療法は適さない。

×④ 高蛋白質の食事摂取が必要である。

持続性蛋白尿から腎機能の低下がみられるため(糖尿病性腎症)、排泄時に腎臓に負担をかける蛋白質の過剰摂取は適さない。

▶午前95

Aさんは、3か月前に末期腎不全の状態で腎代替療法(血液透析)が必要であると腎臓内科の医師から説明された。シャント造設のための入院を予定していたが、仕事が忙しく延期となっていた。1週前から感冒症状があり、体重増加、全身浮腫、全身倦怠感、呼吸苦が出現したため、緊急入院となった。透析用のカテーテルを挿入し、緊急血液透析を行った。

入院時の身体所見:体重73kg(1週間で4kg増加)、血圧178/105mmHg。

入院時の検査所見:Hb9.5g/dL、血清尿素窒素72mg/dL、血清クレアチニン9.0mg/dL、血清カリウム6.8mEq/L、血清ナトリウム138.5mEq/L。

緊急入院時のAさんの胸部エックス線写真を別に示す。

Aさんが緊急血液透析となった病態で正しいのはどれか。

- 貧血

- 心不全

- 低カリウム血症

- 低ナトリウム血症

② 心不全

腎機能の働きを調べる血液検査では、血中尿素窒素(基準8~20mg/dL)や血清クレアチニン(基準0.65~1.07mg/dL)が主な項目として挙げられ、いずれも正常値を外れている。胸部エックス線写真では両肺全体に透過性の低下が認められ(肺水腫)、腎機能低下に伴う心不全により、緊急血液透析を行ったものと考えられる。

▶午前96

Aさんは、緊急血液透析によって全身状態が改善した。その後、シャント造設術を受け、週3回の血液透析となり、退院後は職場に近いクリニックで維持血液透析を受けることが決定した。Aさんから、退院後の生活について「仕事に復帰予定ですが、医療費の支払いが心配です」と発言があった。

維持血液透析により身体障害者手帳を取得したAさんが利用できる医療費助成制度はどれか。

- 医療扶助

- 自立支援医療

- 訪問看護療養費

- 認定疾病に対する医療の給付

② 自立支援医療

自立支援医療は障害者総合支援法に定める公費負担医療制度であり、そのうち身体障害者を対象とする更生医療では、人工透析療法にかかる医療費を給付対象としている。

▶次の文を読み97〜99の問いに答えよ。

Aさん(81歳、男性)は、妻(73歳)と2人暮らし。自宅でのADLは自立し、認知機能に障害はない。Aさんは食欲不振と腹部不快感、微熱を主訴に受診したところ、急性胆囊炎と診断され、その日のうちに入院した。Aさんのバイタルサインは、体温37.3℃、呼吸数22/分、脈拍90/分、血圧136/84mmHg。入院後は絶飲食の指示があり、持続点滴静脈内注射と抗菌薬の投与が開始された。トイレ歩行の許可は出ている。

▶午前97

Aさんの病室環境で適切なのはどれか。

- 座った時に膝関節が90度になる高さにベッドを調整する。

- 点滴スタンドをベッドに固定する。

- ポータブルトイレを設置する。

- 離床センサーを設置する。

① 座った時に膝関節が90度になる高さにベッドを調整する。

ベッドからの移乗・移動時の転倒・転落事故を避けるために、端座位時に足底が床につく高さ(膝関節が90度になる高さ)が望ましい。

×② 点滴スタンドをベッドに固定する。

トイレ歩行の許可が出ているため、移動式の点滴スタンドを用いる。

×③ ポータブルトイレを設置する。

トイレ歩行の許可が出ているため、ポータブルトイレは不要である。

×④ 離床センサーを設置する。

離床センサーは、認知症等により転倒・転落リスクの高い患者に対し、離床したことを検知し、通知するものである。当患者は認知機能に障害がないため、不要と考えられる。

▶午前98

入院後2日、妻がAさんについて「入院してからよく寝ています。時々ここが病院だとわからないようです。話しかけても気づかず、天井を眺めていることもあるし、しゃべり続けることもあります」と看護師に訴えた。Aさんのバイタルサインは、体温36.9℃、呼吸数20/分、脈拍88/分、血圧144/80mmHg。

Aさんの状態で最も考えられるのはどれか。

- うつ病

- せん妄

- ナルコレプシー

- 急性ストレス反応

② せん妄

せん妄は睡眠障害や見当識障害(自分がどこにいるかわからなくなる等の症状)、幻覚・妄想、気分障害などを症状とするもので、手術や入院など環境の変化によるストレス等でも生じることがある。

▶午前99

入院後3週、Aさんは症状が改善し、退院することになった。Aさんは「退院したら孫たちと温泉旅行をして、おいしいものをたくさん食べることが楽しみです。何か気を付けることはありますか」と看護師に話した。

退院時のAさんへの指導で適切なのはどれか。

- 「上腹部の痛みがあったら受診してください」

- 「食事内容の制限はありません」

- 「運動は控えてください」

- 「入浴しないでください」

① 「上腹部の痛みがあったら受診してください」

胆嚢は肝臓で作られた胆汁を濃縮・貯留する臓器であり、その炎症により右上腹部痛や高熱を伴う(急性胆嚢炎)。治療後も再発のリスクが高く、特有の症状が現れた場合は早期に受診することが適切である。

×② 「食事内容の制限はありません」

胆嚢炎の原因となる胆石の形成を予防するため、その主成分である脂質(コレステロール)を制限する必要がある。

×③ 「運動は控えてください」

胆嚢炎の好発リスクである肥満を防ぐため、適度な運動が必要である。

×④ 「入浴しないでください」

持続点滴静脈内注射と抗菌薬の投与による治療であり、入浴を控える必要はない。

▶次の文を読み100〜102の問いに答えよ。

Aさん(80歳、男性)は、妻(80歳)と2人暮らし。血管性認知症でパーキンソニズムがみられる。認知症高齢者の日常生活自立度判定基準ランクⅡb、要介護2。普段は妻がAさんの身の回りの世話をしているが、妻が入院したため短期入所療養介護のサービスを受けることになった。入所時のAさんは歩行開始困難、加速歩行、すくみ足などの歩行障害がみられた。Aさんは「最近、家の中でつまずくことが多くなりました」と入所中の施設の看護師に話した。

▶午前100

Aさんへの歩行指導で適切なのはどれか。

- 歩行時の方向転換は素早く行うようにする。

- 目線を足元に向けて歩くようにする。

- 足踏みをしてから歩くようにする。

- 歩行時はすり足で歩くようにする。

③ 足踏みをしてから歩くようにする。

パーキンソン病の症状として歩行障害があり、すくみ足歩行、小刻み歩行、突進歩行が特徴的である。足踏みをしてから歩くなどリズムを付けて、歩き始めやすくすることが望ましい。

▶午前101

入所初日の夜、Aさんはトイレに行った後、入所者Bさんの部屋に入ったという夜勤者からの申し送りがあった。

Aさんへの対応で最も適切なのはどれか。

- Aさんの部屋の前にAさんが認識しやすい目印を掲示する。

- 夜間は2時間ごとにAさんを起こしてトイレに誘導する。

- 夜間は尿器を使用することをAさんに勧める。

- AさんとBさんの部屋を入れ替える。

① Aさんの部屋の前にAさんが認識しやすい目印を掲示する。

認知症患者の中核症状である見当識障害(自分がどこにいるかわからなくなる等の症状)により、他の人の部屋に入ったものと考えられる。本人の自尊心に配慮しつつ、自分の部屋であることを認識しやすい目印の掲示などを試行し、改善を図ることが適切である。

▶午前102

Aさんは「もっと歩けるようになりたい。妻の負担にならずに生活できるようになりたい」と話している。

退所後にAさんが利用する介護給付におけるサービスで最も適切なのはどれか。

- 訪問介護

- 療養通所介護

- 通所リハビリテーション

- 認知症対応型共同生活介護〈認知症高齢者グループホーム〉

③ 通所リハビリテーション

介護保険制度の居宅サービスの一つである通所リハビリテーションは、介護老人保健施設、介護医療院、病院・診療所等に通って、心身の機能の維持回復・日常生活の自立のための理学療法や作業療法等のリハビリテーションを受けるサービスをいう。Aさんの歩行機能を回復し、妻の介護負担を軽減したいという意思に適っている。

▶次の文を読み103〜105の問いに答えよ。

A君(8歳、男児、小学3年生)は、父親(40歳、会社員)と母親(38歳、主婦)との3人暮らし。多飲と夜尿を主訴に小児科を受診した。尿糖4+のため、1型糖尿病の疑いで病院に紹介され、精密検査を目的に入院した。A君は身長123cm、体重27.5kg(1か月前の体重は29.5kg)。入院時のバイタルサインは、体温36.9℃、脈拍100/分、血圧98/42mmHg。随時血糖300mg/dL、HbA1c9.3%、抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ〈GAD〉抗体陽性。尿糖4+、尿ケトン体3+。血液ガス分析pH7.02であった。

▶午前103

入院時に確認する症状はどれか。2つ選べ。

- 咳嗽

- 腹痛

- 浮腫

- 発疹

- 意識レベル

② 腹痛

⑤ 意識レベル

尿ケトン体の陽性、酸性に傾いた血液(pH7.30以下)から、糖尿病の急性合併症である糖尿病ケトアシドーシスが考えられる。症状として腹痛や意識障害が挙げられ、入院時はそれらの症状を確認する必要がある。

▶午前104

入院後、インスリンの持続点滴静脈内注射が開始された。入院後3日に血糖値が安定し、インスリンの持続点滴静脈内注射が中止された。ペン型注射器によるインスリン療法が開始され、看護師は母親とA君に自己血糖測定とインスリン自己注射について説明した。A君は「自分で注射するなんてできない」と言ってインスリン自己注射の練習が進まない。

A君への看護師の対応で最も適切なのはどれか。

- インスリン自己注射の必要性を繰り返し説明する。

- A君が納得するまで母親にインスリン注射をしてもらう。

- インスリン自己注射ができるようになったら退院できると話す。

- インスリン自己注射をしている同年代の糖尿病患児と話す機会を作る。

④ インスリン自己注射をしている同年代の糖尿病患児と話す機会を作る。

インスリン自己注射は糖尿病患者等の血糖コントロールとして使用される。適正な自己注射を習得する必要があり、注射を怖がる患者に対してその自主性・主体性を尊重しながら、患者相互の交流(ピアサポート)を活用するなどして達成することが適切である。

▶午前105

A君と母親は、自己血糖測定とインスリン自己注射に関する手技を身につけて退院し、外来通院となった。退院後2か月、A君と母親が定期受診で来院した際、看護師がA君に生活の様子を尋ねたところ「学校では血糖測定もインスリン注射もやっているよ。給食は楽しみで好き嫌いなく食べているよ」と話した。母親は「帰宅時に時々手の震えや空腹感を訴え、血糖を測定すると60mg/dL台のことがあり、自分で補食を選んで食べています。なぜ日によって低血糖になることがあるのでしょうか」と話している。

看護師がA君の低血糖の原因をアセスメントする際に優先して収集すべき情報はどれか。

- インスリン自己注射に対するA君の認識

- 学校内でインスリン自己注射を行う場所

- 学校での運動量

- 給食の摂取量

③ 学校での運動量

インスリン自己注射を行う患者では、食事量、食事間隔、運動量などにより血糖値が正常範囲よりも低下し、冷や汗(発汗)や動悸、けいれんなどの低血糖症状を起こす可能性がある。給食は好き嫌いなく食べていることから食事に問題はないが、過度な運動量により低血糖が生じていると考えられる。

▶次の文を読み106〜108の問いに答えよ。(一部改題)

Aさん(28歳、初妊婦)は、夫(30歳、会社員)と2人暮らし。妊娠37週0日で妊婦健康診査のため来院した。身長160cm、体重65kg(非妊時体重54kg)。血圧122/74mmHg。Hb12.1g/dL、Ht36%。尿蛋白(-)、尿糖(-)。下肢に軽度の浮腫を認める。子宮底長32cm、推定胎児体重2,810g。Aさんは「1時間に2、3回お腹が張ることがありますが、休んでいるとおさまります」と言う。

▶午前106

このときのAさんの状態で正しいのはどれか。

- 陣痛発来

- 正常な妊娠経過

- 胎児発育不全〈FGR〉

- 妊娠高血圧症候群〈HDP〉

② 正常な妊娠経過

妊娠期における望ましい体重増加量は、非妊娠時の体格区分別に定められ、その区分としてBMI(体重(kg)÷(身長(m))2)が用いられる。Aさんの身長は160cm、非妊娠時体重は54kgであるため、BMIは54÷(1.6×1.6)≒21.1でふつう(18.5<BMI≦25)とされ、望ましい体重増加量は10~13kgとされる。現在の体重と非妊娠時体重の差は11kgであるため体重増加量は正常で、そのほかの経過も正常といえる。

×① 陣痛発来

分娩開始の基準となる陣痛発来は、陣痛が規則的に1時間に6回以上(10分以内の間隔)に起こった時点である。

×③ 胎児発育不全〈FGR〉

超音波検査により推定された胎児体重が、妊娠週数に比較して一定以上小さい場合に胎児発育不全とされる。妊娠37週0日で推定胎児体重2,810gは、低出生体重児(2,500g未満)となる可能性も低く、正常な発育といえる。

×④ 妊娠高血圧症候群〈HDP〉

妊娠高血圧症候群は、妊娠20週以降に高血圧(収縮期血圧140mmHg以上または拡張期血圧90mmHg以上)を認めるもので、Aさんは当たらない。

▶午前107

妊婦健康診査後、Aさんは「数日前から頻回に尿意を感じるようになり、夜間もトイレへ行くために目が覚め、よく眠れない」と看護師に訴えてきた。Aさんに排尿時痛および残尿感はない。

Aさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。

- 水分摂取を促す。

- 骨盤底筋群の運動を促す。

- 分娩後には改善する可能性が高いと説明する。

- 睡眠薬の処方について医師に相談すると伝える。

③ 分娩後には改善する可能性が高いと説明する。

妊娠時の頻尿は、血液量の増加や膀胱の筋肉の緩み、大きくなる子宮による膀胱圧迫などにより、全期間を通じて起こりやすい正常な反応であり、多くは分娩後に改善する。

▶午前108

Aさんは「初めての育児なので不安です。実家の母が手伝いに来てくれる予定ですが、夫は忙しくていつも22時ころにならないと帰ってきません」と言う。

Aさんへの看護師の対応で最も適切なのはどれか。

- 「新生児訪問指導の時に相談してください」

- 「夫に早く帰ってきてもらうよう相談してください」

- 「実母以外にも手伝ってくれる人をみつけましょう」

- 「育児について不安に思っている内容を一緒に確認しましょう」

④ 「育児について不安に思っている内容を一緒に確認しましょう」

初めての出産・育児に対して不安を抱くことは自然なことであり、その不安を肯定的な関心を持って聞き取ることで、Aさんの不安の解消やアドバイスなどのサポートを行うことが適切である。

▶次の文を読み109〜111の問いに答えよ。

在胎39週4日で、正常分娩で出生した児。出生体重3,000g、身長48.0cm。出生直後、児に付着していた羊水をふき取り、インファントラジアントウォーマーの下で観察を行った。体温37.5℃、呼吸数56/分、心拍数150/分、呼吸音は異常なし。看護師は観察を終え、温めておいたベビー服を着衣させ、同様に温めておいた寝具を用いて準備をしたコットに児を寝かせた。コットは壁際や窓辺を避け、空調の排気口からの風が当たらない場所に配置した。

▶午前109

看護師が児の体温保持のために行ったことと、それにより予防される熱の喪失経路との組合せで正しいのはどれか。

- 羊水をふき取ったこと――蒸散

- 観察をインファントラジアントウォーマーの下で行ったこと――対流

- 温めたベビー服と寝具を用いたこと――輻射

- 風が当たらない場所にコットを配置したこと――伝導

① 羊水をふき取ったこと――蒸散

熱放散(移動)には「輻射」「伝導」「蒸散」「対流」の4種類がある。蒸散は体表から水分が蒸発する際の気化熱で熱が喪失することをいい、羊水等の水分を拭き取ることはその予防となる。

×② 観察をインファントラジアントウォーマーの下で行ったこと――対流

外気に体温の熱が移動する輻射の予防に当たる。

×③ 温めたベビー服と寝具を用いたこと――輻射

物体中の低温部に熱が移動する伝導の予防に当たる。

×④ 風が当たらない場所にコットを配置したこと――伝導

空気の流れにより熱が移動する対流の予防に当たる。

▶午前110

生後1日。児の状態は、体温37.0℃、呼吸数48/分、心拍数120/分、呼吸音は異常なし。体重2,850g。出生後から現在までの状態は安定していた。母親も分娩時の疲労から回復し、産後の状態も安定しているため、母児同室を開始することとなった。この施設では、自律授乳を行っている。

母親へのオリエンテーションの内容で適切なのはどれか。

- 「新生児室へ行く時は、赤ちゃんをコットに寝かせて移動してください」

- 「沐浴の時は、赤ちゃんのネームバンドを外しましょう」

- 「赤ちゃんの体温は1時間おきに測ってください」

- 「授乳は3時間ごとにしてください」

① 「新生児室へ行く時は、赤ちゃんをコットに寝かせて移動してください」

産後すぐの母親が児を抱いて部屋を移動することは危険を伴うため、移動時にはコット(新生児用の可動式ベッド)を用いる。

×② 「沐浴の時は、赤ちゃんのネームバンドを外しましょう」

ネームバンドは新生児を確実に識別し、取り違いなどの事故を防止するために用いられ、沐浴時にも外さない。

×③ 「赤ちゃんの体温は1時間おきに測ってください」

児の状態は安定しており、頻回に体温を測る必要はない。

×④ 「授乳は3時間ごとにしてください」

施設では、児が飲みたいときに飲ませる自律授乳を行っているとある。

▶午前111

生後3日。看護師が朝の観察を行った時の児の状態は、体温37.0℃、呼吸数40/分、心拍数130/分。体重2,680g。顔面と胸部の皮膚に黄染が認められる。その他の部位は淡紅色である。手関節と足関節の皮膚に落屑がある。尿は6回/日、便は2回/日で移行便である。

児の状態で生理的特徴から逸脱しているのはどれか。

- 体温

- 呼吸数

- 皮膚色

- 体重減少率

- 皮膚の落屑

④ 体重減少率

出生後すぐの新生児は、母乳を飲む量が少ない一方で呼気や皮膚から水分が喪失(不感蒸泄)するため、生後3日ころには一時的に体重が減少する生理的体重減少が起こる。生理的体重減少の減少率は10%以下が正常の範囲とされ、それを超えると脱水や低栄養が疑われる。本問の場合は、出生体重3,000gから2,680gとなっており、その減少率(減少量÷減少前の値×100)は320÷3000×100≒10.7と正常の範囲を超えている。

×① 体温

新生児の体温の基準は36.5~37.5℃であり、37.0℃は正常範囲である。

×② 呼吸数

新生児の呼吸数の基準は40~60回/分であり、40回/分は正常範囲である。

×③ 皮膚色

顔や胸に生理的黄疸がみられ、全身は淡紅色でチアノーゼ(青色)はみられないなど、正常といえる。

×⑤ 皮膚の落屑

生後2~3日ころに全身の皮膚が乾燥し、皮膚がむけ始めるが正常な反応である(新生児落屑)。

▶次の文を読み112〜114の問いに答えよ。

Aさん(男性、26歳、会社員)は、高校時代に自閉症スペクトラム障害の診断を受け、外来通院をしながら仕事を続けていた。これまでの職場ではストレスが少なく、規則正しい生活ができていた。しかし、1か月前に新しい職場に異動になってから生活が不規則となり、数日前より無断欠勤が続いている。同居している家族に対してAさんは「家にいると仕事のことばかり考えてしまい眠れない。食欲もないし、環境を変えてゆっくり休みたい」と話したため、Aさんは家族とともに精神科外来を受診し、休養目的で任意入院することになった。

▶午前112

看護師が入院時に聴取する情報で優先度が高いのはどれか。

- 業務量の変化

- 職場での人間関係

- 最近1か月の生活状況

- 無断欠勤に対する親の反応

③ 最近1か月の生活状況

「環境を変えてゆっくり休みたい」という意思を持ち、患者自身の同意による任意入院を行うに当たり、本人や家族から最近の食事、睡眠、活動等の生活状況の情報を聴取することが優先される。

▶午前113

入院中のAさんは、面会や検査等の予定が急に変更になると混乱し、看護師に対して予定を繰り返し確認することがあった。

このときのAさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。

- 文字や図を用いて説明する。

- 確認を繰り返す理由を尋ねる。

- 複数の情報を同時に提供する。

- 状況を考えて行動するよう説明する。

① 文字や図を用いて説明する。

自閉スペクトラム症はコミュニケーションの障害や特定の物事への強いこだわり、感覚の過敏などを特徴とする。②~④はその特性を理解していない対応といえる。

▶午前114

入院後1か月、Aさんは十分な休養が得られた。退院後の職場復帰にあたり、Aさんから「仕事がうまくいかないと、すごく混乱して落ち着かなくなってしまう。そうなった時はどうしたら良いか」と看護師に相談があった。

Aさんへの助言で適切なのはどれか。

- 「混乱するAさんを職場の人がどう見ているか想像しましょう」

- 「多くの人からアドバイスをもらいましょう」

- 「混乱した原因を周囲の人に説明しましょう」

- 「1人で落ち着ける場所に移動しましょう」

④ 「1人で落ち着ける場所に移動しましょう」

自閉スペクトラム症の特性である物事へのこだわりや感覚過敏から生じる強いストレスに対して、刺激をいったん回避し、落ち着くために一人になることは対処方法として適切である。

▶次の文を読み115〜117の問いに答えよ。

Aさん(57歳、男性)は、妻(55歳)と長女(28歳)の3人暮らし。4年前に直腸癌と診断され、手術を受けてストーマを造設した。その後、Aさんは直腸癌を再発し、治療を行ったが効果がなく、腹部のがん疼痛を訴えたため、疼痛をコントロールする目的で入院した。主治医からAさんと家族に余命4か月程度と告知され、Aさんは「痛みは取り除いてほしいが、延命治療は望まない。自宅で好きなことをして過ごしたい」と話している。現在、Aさんはオキシコドン塩酸塩を1日2回内服し、痛みがなければ日常生活動作〈ADL〉は、ほぼ自立している。

▶午前115

Aさんは退院後に訪問診療と訪問看護を利用することになり、今後の支援の方向性を確認するため、退院前にAさんと家族も参加するカンファレンスを開催した。

カンファレンスで確認する内容で最も優先度が高いのはどれか。

- 看取りの場所

- ストーマパウチの交換方法

- 訪問リハビリテーションの必要性

- 退院後の生活でAさんが行いたいこと

④ 退院後の生活でAさんが行いたいこと

終末期患者の意思や自己決定を尊重することが望ましく、「自宅で好きなことをして過ごしたい」という希望を詳しく聴取し、その実現を図るためのサポートを行うことが優先される。

▶午前116

退院後、Aさんは痛みが強くなってきたため、主治医はオキシコドン塩酸塩を増量したが、Aさんは眠気が強くなり「薬を飲みたくない」と訴えた。そのため、フェンタニル貼付剤に切り替え、レスキュー薬としてフェンタニルクエン酸塩舌下錠が処方された。

訪問看護師によるAさんの家族への疼痛緩和のための薬物療法の指導で適切なのはどれか。

- 副作用で便秘が生じた場合には貼付しない。

- 残ったオキシコドン塩酸塩は自宅で保管する。

- レスキュー薬は使用間隔を気にせず使用してよい。

- フェンタニル貼付剤の交換時に家族が貼付面に触れないようにする。

④ フェンタニル貼付剤の交換時に家族が貼付面に触れないようにする。

フェンタニル貼付剤は麻酔や疼痛緩和に用いられるが、その貼付面に触れると皮膚障害などを引き起こすおそれがあるため、交換時には触れないよう注意する。

×① 副作用で便秘が生じた場合には貼付しない。

モルヒネなどの麻薬性鎮痛薬では消化器系の副作用として便秘が認められるが、下剤の投与などの処置がとられる。その場合でもフェンタニル貼付剤の使用を中止する必要はない。

×② 残ったオキシコドン塩酸塩は自宅で保管する。

麻薬及び向精神薬取締法に基づき、残った医療用麻薬は医療機関の麻薬管理者に返納する。

×③ レスキュー薬は使用間隔を気にせず使用してよい。

レスキュー薬(内服)は、使用間隔や1日使用回数、1回量により過剰投与にならないよう注意が必要である。

▶午前117

退院後3か月。Aさんの食事や水分の摂取量は減り、徐々に傾眠傾向になってきた。Aさんの妻は訪問看護師に「少し怖いが、できればこのまま自宅で看ていきたい」と話した。

Aさんを自宅で看取るための訪問看護師の対応で適切なのはどれか。

- 高カロリー輸液の開始を医師と相談する。

- Aさんの清潔ケアは看護師が行うことを妻に伝える。

- 今後起こりうるAさんの状態の変化を妻に説明する。

- Aさんが亡くなるまで家族がそばを離れないように伝える。

③ 今後起こりうるAさんの状態の変化を妻に説明する。

不安を覚えている妻に対して、臨死期に起こる身体的徴候をあらかじめ伝えることにより、死を受け入れるための心の準備を促すことが適切である。

▶次の文を読み118〜120の問いに答えよ。

Aさん(75歳、女性)は、脂質異常症と高血圧症で通院中で、定期受診のため、外来待合室で順番を待っていた。Aさんは、待合室の雑誌を取ろうと立ち上がり、歩こうとしたところ、右足が思うように動かず引きずって歩いた。外来看護師が声をかけると、Aさんは「らいじょうぶ」と返答したが、ろれつが回らなかった。

▶午前118

この時のAさんの症状はどれか。

- 痙縮

- 失語

- 構音障害

- パーキンソニズム

③ 構音障害

構音障害は、言葉を理解し、伝える言葉もはっきりしているが、発話に関わる筋肉や器官に問題があるために、言葉を正常に発音できない状態をいう。「大丈夫」と伝えることは明確であるが、「らいじょうぶ」と言葉を正常に発音できていない。

▶午前119

検査の結果、Aさんは左脳の運動野に脳梗塞を発症していることが分かった。Aさんは3週間の入院治療を経て転院し、2か月間のリハビリテーションを行うことになった。

転院先の医療機関に提供する情報で最も優先するのはどれか。

- 診療情報提供書

- 要介護認定の申請書

- 医療相談員の相談記録

- 使用中の車椅子の機種

- 身体障害者手帳の申請書

① 診療情報提供書

保険診療機関が診察に基づき、他の保険診療機関で診察の必要性を認めた場合、患者の同意の上でこれまでの診療状況を示す文書(診療情報提供書)を添えて紹介する。

▶午前120

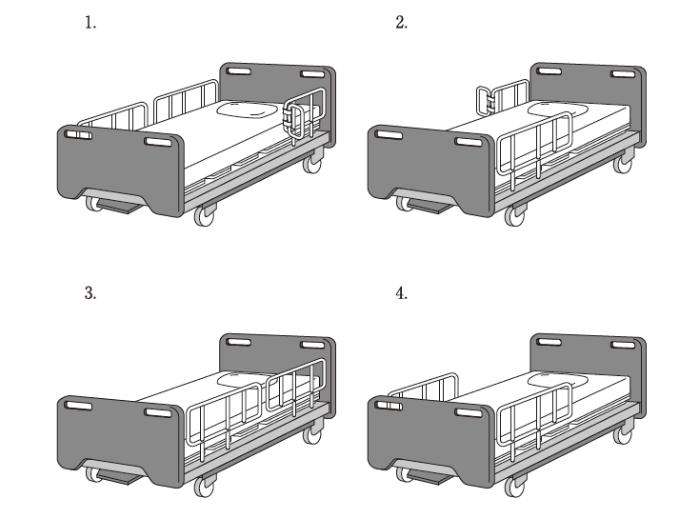

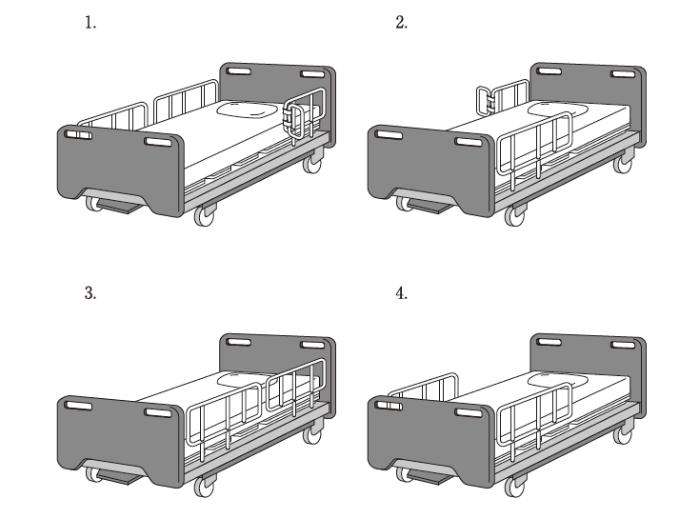

Aさんは、2か月間のリハビリテーションの結果、健側をつかってベッド上で端坐位ができるようになり、補装具をつければ軽介助で歩行できる状態まで回復した。退院後はベッド柵をつけた介護用ベッドを設置し、自宅で生活をする予定である。Aさんが自宅で使用する介護用ベッドの柵の配置を図に示す。

ベッド柵の配置で適切なのはどれか。

①

右片麻痺があり、ベッド上で端坐位ができるため、健側である左側から立ち上がれるようにし、頭側に動作を補助するベッド柵を設置することが適切である。

▶次の文を読み91〜93の問いに答えよ。

Aさん(35歳、女性)は、昨年結婚し、夫(50歳)と2人暮らし。最近2か月で5kgの体重減少、首の違和感と息苦しさ、心悸亢進、不眠のため内科を受診した。触診で甲状腺の腫脹、超音波検査で甲状腺内に数か所の石灰化が認められたため、甲状腺腫瘍の疑いで大学病院に紹介された。

嗜好品:飲酒はビール700ml/日を週5日

趣味:ジョギングとヨガ

▶午後91

Aさんの甲状腺腫瘍の確定診断に必要な検査はどれか。

- 血中サイログロブリン値検査

- 頸部エックス線撮影

- 穿刺吸引細胞診

- 頸部CT

③ 穿刺吸引細胞診

甲状腺腫瘍の検査では、触診や超音波検査により甲状腺腫瘍の可能性を判断し、確定診断としてしこり部分に細い針を刺して細胞を吸い出し検査する穿刺吸引細胞診が取られる。

▶午後92

検査の結果、Aさんは甲状腺乳頭癌であり、甲状腺全摘出術を受けることになった。Aさんは、手術前オリエンテーションの際「手術後にどんな症状が起こりやすいのか教えてください」と話した。

この時のAさんへの看護師の説明で適切なのはどれか。

- 「手がつる感じがあります」

- 「目が閉じにくくなります」

- 「声が出なくなります」

- 「唾液が多くなります」

① 「手がつる感じがあります」

甲状腺全摘出術により、血中カルシウム濃度を上昇させるはたらきをもつ副甲状腺ホルモンの分泌が低下するため低カルシウム血症が生じ、手足の痙攣などのテタニー症状を呈することがある。

▶午後93

Aさんは、手術後に甲状腺ホルモン製剤、カルシウム製剤、ビタミンD製剤の内服が開始され、手術後1週で退院することになった。Aさんは「退院後の生活で気を付けることを教えてください。私は35歳ですし、夫と年が離れているため、できるだけ早く子どもが欲しいと思っています」と話している。

看護師が行うAさんへの1か月後の受診までの生活指導で適切なのはどれか。

- 「運動は控えましょう」

- 「1年間は妊娠を控えましょう」

- 「海藻類の摂取に制限はありません」

- 「飲酒量は入院前と同じでよいです」

③ 「海藻類の摂取に制限はありません」

海藻類などヨウ素の摂取を制限する必要がある場合は、ガンマ線を放出する放射性ヨードを内服して行う放射性ヨウ素内用療法や甲状腺シンチグラフィなどであり、甲状腺ホルモン製剤の内服時には制限はない。

▶次の文を読み94〜96の問いに答えよ。

Aさん(56歳、女性、会社員)は、夕食の1時間後から腹痛・嘔吐が出現し救急外来を受診した。2か月前から自然に消失する右季肋部痛を繰り返していた。

身体所見:身長155cm、体重82kg。体温38.2℃、呼吸数16/分、脈拍110/分、血圧126/70mmHg。眼球結膜に黄染あり。右季肋部に圧痛あり。意識清明。

検査所見:白血球14,960/μL、Hb12.8g/dL。総ビリルビン8.7mg/dL、直接ビリルビン7.2mg/dL、アミラーゼ121IU/L、リパーゼ45IU/L、尿素窒素18.9mg/dL、血清クレアチニン0.98mg/dL。CRP9.2mg/dL。

腹部超音波検査所見:胆囊壁の肥厚、胆囊の腫大、総胆管の拡張、総胆管結石を認めた。

▶午後94

Aさんの病態で正しいのはどれか。

- 急性胃炎

- 急性腎不全

- 閉塞性黄疸

- 溶血性貧血

③ 閉塞性黄疸

閉塞性黄疸は、肝臓で作られた胆汁が胆管を通じて十二指腸に排出される際に、総胆管結石等の胆管の障害により血液に逆流して起こる黄疸をいう。眼球結膜の黄染、ビリルビン値の高値、総胆管結石などの所見から閉塞性黄疸が考えられる。

▶午後95

Aさんは、緊急で内視鏡的逆行性胆管膵管造影〈ERCP〉を受ける方針となった。

検査前に看護師が行う説明で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 「のどに麻酔をします」

- 「磁力を使った検査です」

- 「造影剤を静脈から投与します」

- 「検査は仰向けで行います」

- 「検査後の合併症に膵炎があります」

① 「のどに麻酔をします」

⑤ 「検査後の合併症に膵炎があります」

内視鏡的逆行性胆管膵管造影〈ERCP〉は、咽頭麻酔の後、内視鏡を口から食道・胃を通って十二指腸まで進め、胆管や膵管に直接カテーテルを挿入し、造影剤を注入して胆管や膵管の異常を調べる検査である。合併症としては急性膵炎があり、膵臓から分泌されるアミラーゼ(糖質分解酵素)の上昇が特徴的である。

▶午後96

Aさんには、緊急内視鏡的逆行性胆管膵管造影〈ERCP〉に続いて内視鏡的経鼻胆管ドレナージ〈ENBD〉が留置された。入院時に採取した血液培養からは大腸菌〈E.coli〉が検出されたが、抗菌薬治療とENBDにより解熱している。

入院後2日、Aさんは右季肋部の違和感を訴えた。バイタルサインは正常である。

この時の看護師の対応で正しいのはどれか。2つ選べ。

- ドレナージチューブをクランプする。

- ドレナージチューブから空気を注入する。

- ドレナージチューブの固定位置を確認する。

- ドレナージチューブからの排液量を確認する。

- ドレナージチューブをアルコール綿で消毒する。

③ ドレナージチューブの固定位置を確認する。

④ ドレナージチューブからの排液量を確認する。

内視鏡的経鼻胆管ドレナージ〈ENBD〉は、挿入した内視鏡を用いて貯留した胆汁を体外に排出するものである。胆管のある右季肋部の違和感からドレナージの不良が考えられ、チューブの固定位置やその排液量を確認することが適切である。

▶次の文を読み97〜99の問いに答えよ。

Aさん(72歳、男性)は、2か月前に右中大脳動脈領域の脳梗塞を発症した。本日、病院を退院し、介護老人保健施設に入所した。

既往歴:1年前に前立腺癌のため腹腔鏡下前立腺全摘除術。

身体所見:左上下肢に軽度のしびれがある。半側空間無視がある。構音障害はない。

生活機能:改訂長谷川式簡易知能評価スケール〈HDS-R〉26点、Barthel〈バーセル〉インデックス65点。

▶午後97

Aさんは排尿コントロールについて「脳梗塞になってから、尿意を感じるとがまんできずに大量の尿が漏れてしまう。1日に何回も漏らす」と看護師に話した。

Aさんの状態のアセスメントで適切なのはどれか。

- 過活動膀胱

- 腹圧性尿失禁

- 溢流性尿失禁

- 腹腔鏡下前立腺全摘除術の後遺症

① 過活動膀胱

過活動膀胱は膀胱のコントロールがうまくいかずに急に尿意を催す尿意切迫感を特徴とし、(夜間)頻尿や切迫性尿失禁を伴う場合がある。その原因の一つとして、脳梗塞などの後遺症による神経障害が挙げられる。

▶午後98

入所後2日、Aさんは箸を使って食事をするが、いつも左側に置かれた食器には食べ残しがあった。

Aさんへの対応で適切なのはどれか。

- スプーンの使用を勧める。

- 反復唾液嚥下テストを行う。

- 食事の途中で食器の配置を変える。

- 食器の下に滑り止めマットを敷く。

③ 食事の途中で食器の配置を変える。