第107回看護師国家試験 午後必修問題

平成30年2月18日(日)に実施された第107回看護師国家試験について、午後問題のうち必修問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第107回看護師国家試験

|

|

厚生の指標増刊

国民衛生の動向 2025/2026

発売日:2025.8.26

定価:3,740円(税込)

416頁・B5判

雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。

|

ネット書店

電子書籍

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

午後 必修問題

▶午後1

世界保健機関〈WHO〉が定義する健康について正しいのはどれか。

- 単に病気や虚弱のない状態である。

- 国家に頼らず個人の努力で獲得するものである。

- 肉体的、精神的及び社会的に満たされた状態である。

- 経済的もしくは社会的な条件で差別が生じるものである。

③ 肉体的、精神的及び社会的に満たされた状態である。

WHO憲章では、健康を単に疾病等がないことではなく、完全な肉体的、精神的、社会的福祉の状態と定義し、様々な差別なく、すべての人が有する権利として、個人と国家の協力の下に達成するために、WHOの目的としてすべての人が最高の健康水準に到達することをうたっている。

*第1編2章 12.世界保健機関〈WHO〉 p37~40

▶午後2改題

健康日本21(第三次)で令和14年度(2032年度)の目標として示されている1日当たりの食塩摂取量はどれか。

- 4g

- 7g

- 10g

- 13g

② 7g

健康日本21(第三次)では1日当たり食塩摂取量を7gに減少させることを目標の一つとしている。このほか、日本人の食事摂取基準(2020年版)では成人のナトリウム(食塩相当量)の1日当たり目標量を男7.5g未満、女6.5g未満と設定している。

*第3編1章 2.1〕対策のあゆみと国民健康づくり p85~89

▶午後3

大気汚染物質の二酸化硫黄〈SO2〉について正しいのはどれか。

- 発がん性がある。

- じん肺を引き起こす。

- 酸性雨の原因物質である。

- 不完全燃焼によって発生する。

③ 酸性雨の原因物質である。

酸性雨は、大気汚染物質である二酸化硫黄〈SO2〉などを起源とする酸性物質が雨・雪・霧などに溶け込み、通常より強い酸性を示す現象である。

×① 発がん性がある。

二酸化硫黄には発がん性はなく、大気汚染物質のうちベンゼンやトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンなどが発がん性を有するとされている。

×② じん肺を引き起こす。

じん肺は、主に粉じん(石綿〈アスベスト〉含む)の発生する環境で仕事をしている労働者が、粉じんを吸入することによって肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいう。

×④ 不完全燃焼によって発生する。

一酸化炭素の説明である。

*第9編1章 4.3〕酸性雨対策 p323

▶午後6

スピリチュアルな苦痛はどれか。

- 手術後の創部痛がある。

- 社会的役割を遂行できない。

- 治療の副作用に心配がある。

- 人生の価値を見失い苦悩する。

④ 人生の価値を見失い苦悩する。

スピリチュアルな苦痛(スピリチュアルペイン)は、人生の意味や、死生観、宗教観などの観念的な問題を指し、緩和ケアにおいてもケアの対象となっている。

×① 手術後の創部痛がある。

身体的苦痛に当たる。

×② 社会的役割を遂行できない。

社会的苦痛に当たる。

×③ 治療の副作用に心配がある。

心理的苦痛に分類される。

▶午後7

更年期の女性で増加するのはどれか。

- 卵胞刺激ホルモン〈FSH〉

- テストステロン

- プロラクチン

- エストロゲン

① 卵胞刺激ホルモン〈FSH〉

更年期(閉経50歳前後)の女性は、卵巣機能の低下により卵胞ホルモン(エストロゲン)の分泌量が減少する一方で、性腺刺激ホルモンである卵胞刺激ホルモンと黄体形成ホルモンは分泌を増やすため、ホルモンのバランスが乱れ、ほてりや発汗、抑うつなどがみられる。

▶午後8改題

令和4年(2022年)の国民生活基礎調査で、要介護者からみた主な介護者の続柄で割合が最も多いのはどれか。

- 同居の父母

- 別居の家族

- 同居の配偶者

- 同居の子の配偶者

③ 同居の配偶者

令和4年(2022年)の主な介護者は要介護者等と同居が45.9%で、そのうち配偶者が22.9%で最も多く、次いで子が20.7%となっている。

*第5編1章 10.介護者・要介護者等の状況 p232~233

▶午後9

訪問看護ステーションの管理者になることができる職種はどれか。

- 医師

- 看護師

- 介護福祉士

- 理学療法士

② 看護師

訪問看護ステーションの管理者は専従かつ常勤の保健師または看護師であって、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識・技能を有する者とされる。

*第4編1章 3.2〕訪問看護 p173~174

▶午後10

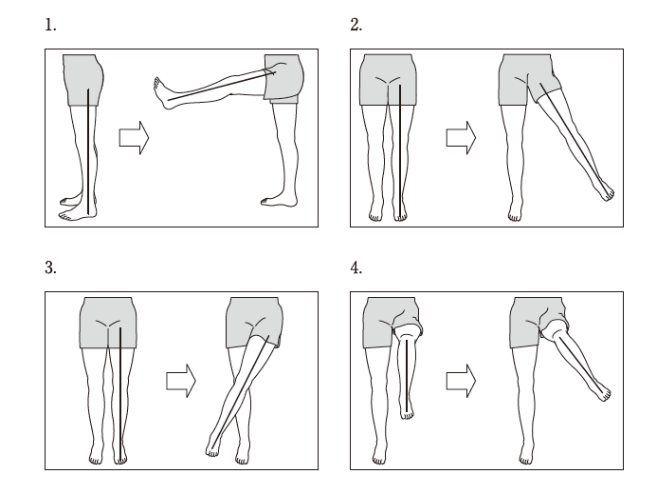

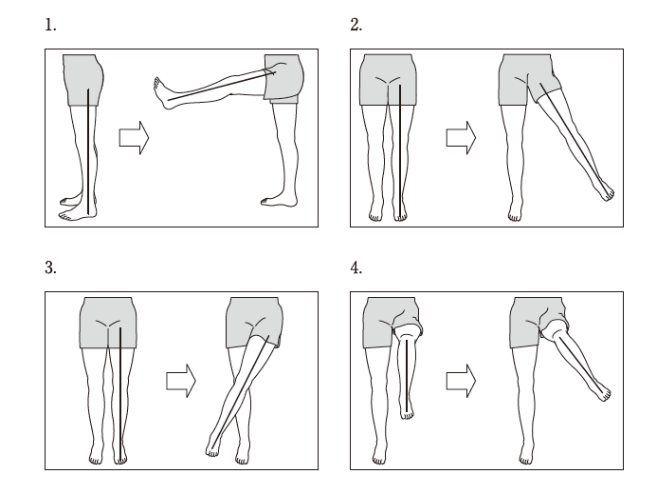

股関節の運動を図に示す。

内転はどれか。

③

股関節は骨盤と大腿骨をつなぐ関節で、肩関節と同様に可動域が広い(多軸性)球関節である。股関節の動きとして、股関節を起点に足を前に出す屈曲(①)と後ろに下げる伸展、足を外側に開く外転(②)と内側に閉じる内転(③)、外側にひねる外旋と内側にひねる内旋(④)がある。

▶午後11

死の三徴候に基づいて観察するのはどれか。

- 腹壁反射

- 輻輳反射

- 対光反射

- 深部腱反射

③ 対光反射

死の三徴候とは、「呼吸停止」「心拍停止」「瞳孔散大・対光反射消失」である。

*第3編4章 6.臓器移植・組織移植 p162~163

▶午後13

典型的なうつ病の症状はどれか。

- 幻聴

- 感情失禁

- 理由のない爽快感

- 興味と喜びの喪失

④ 興味と喜びの喪失

うつ病は気分障害の一つで、気分の落ち込み、興味や喜びの喪失といった精神症状と、不眠、食欲不振、疲労感といった身体症状があらわれる。

▶午後14

母体から胎児への感染はどれか。

- 水平感染

- 垂直感染

- 接触感染

- 飛沫感染

② 垂直感染

母子感染(垂直感染)は妊娠中の胎内感染、出産時の産道感染、出生後の経母乳感染などがあり、HIV/エイズやB型肝炎、HTLV-1関連疾患などの感染経路の一つでもある。

*第3編3章 3.4〕HIV・エイズ〈AIDS〉 p135~138

▶午後15

出血傾向を考慮し手術前に投与の中止を検討するのはどれか。

- アドレナリン

- テオフィリン

- ワルファリン

- バンコマイシン

③ ワルファリン

ワルファリンは血液を固まりにくくし、血栓や塞栓を防ぐ抗凝固剤である。出血を起こす、止まらなくなることがあり、手術前には投与の中止を含めて検討する。

▶午後16

インドメタシン内服薬の禁忌はどれか。

- 痛風

- 膀胱炎

- 消化性潰瘍

- 関節リウマチ

③ 消化性潰瘍

インドメタシンは非ステロイド抗炎症薬で、解熱、鎮痛、抗炎症作用を発揮する。非ステロイド抗炎症薬は、消化器への作用により胃粘膜防御能が低下し、消化性潰瘍が悪化するおそれがあるため、消化性潰瘍の者には禁忌である。

▶午後17

Fowler〈ファウラー〉位で食事を摂るときの姿勢で誤嚥を予防するのはどれか。

- 頸部側屈位

- 頸部前屈位

- 頸部後屈位

- 頸部回旋位

② 頸部前屈位

食事の際に顎を上げる(頸部後屈)と、咽頭と気管が直線的になり、食事が気管に入りやすくなる。半坐位(ファウラー位)では誤嚥の防止のため、頸部前屈の体位で食事の援助を行うことが望ましい。

▶午後18

男性に導尿を行う際、カテーテル挿入を開始するときの腹壁に対する挿入角度で最も適切なのはどれか。

- 30〜40度

- 80〜90度

- 120〜130度

- 160〜170度

② 80〜90度

導尿カテーテルは尿道に挿入し、膀胱内の尿を排出させるチューブである。男性の導尿では、尿道が屈曲しているため、陰茎を腹膜に対し約90度引き上げて開始し、約18~20cmを挿入する(女性は約4~7cm)。

▶午後19

標準予防策〈スタンダードプリコーション〉において、創傷や感染のない患者への援助で使い捨て手袋が必要なのはどれか。

- 手浴

- 洗髪

- 口腔ケア

- 寝衣交換

③ 口腔ケア

感染源の有無にかかわらず、血液・体液、分泌物、排泄物、創傷のある皮膚・粘膜(湿性生体物質)を介する微生物の伝播リスクを減らすために、すべての患者に対して標準的な感染予防策(スタンダードプリコーション)を行う。なお、汗は湿性生体物質であるが標準予防策からは除かれる。

*第4編1章 3.11〕院内感染対策 p182~183

▶午後20

モルヒネの副作用〈有害事象〉はどれか。

- 出血

- 便秘

- 高血圧

- 粘膜障害

② 便秘

モルヒネは、がんの痛みの緩和などに用いられる麻薬性鎮痛薬(強オピオイド鎮痛薬)である。消化器系の副作用として便秘が認められ、下剤の投与などの処置がとられる。

▶午後21

ジギタリスの副作用〈有害事象〉はどれか。

- 難聴

- 悪心

- 易感染

- 低血糖

② 悪心

ジギタリス(ジゴキシン)は、心筋細胞内のカルシウム濃度を高め、心筋の収縮力を増強する強心薬として、心不全の治療などに用いられる。副作用としては、悪心(嘔気)や不整脈などがある。

▶午後23

呼びかけに反応はないが正常な呼吸がみられる傷病者に対して、まず行うべき対応はどれか。

- 下肢を挙上する。

- 胸骨圧迫を行う。

- 回復体位をとる。

- 自動体外式除細動器〈AED〉を装着する。

③ 回復体位をとる。

一次救命処置(BLS)の手順としては、傷病者の反応がない場合、応援を呼ぶ・通報する・自動体外式除細動器〈AED〉を要請する。その上で呼吸の確認を行い、呼吸がない場合等は胸骨圧迫・人工呼吸、そしてAEDの使用に移る。正常な呼吸がある場合は、回復体位(横向きに寝た姿勢)にして気道を確保する。

▶午後25

マズロー, A. H.の基本的欲求階層論で最高次の欲求はどれか。

- 安全の欲求

- 承認の欲求

- 生理的欲求

- 自己実現の欲求

- 所属と愛の欲求

④ 自己実現の欲求

マズローの欲求階層説では、低階層から、「生理的(食事、排泄、睡眠等)欲求」「安全(危険回避)の欲求」「社会的(所属・愛情)欲求」「自尊(承認)の欲求」「自己実現の欲求」の5段階となっており、人間は低階層の欲求が満たされると高階層の欲求に移っていくことをあらわす。

資料 厚生労働省「第104回保健師国家試験、第101回助産師国家試験、第107回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第107回看護師国家試験

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 保健師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 助産師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 医師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 薬剤師国家試験に出る国民衛生の動向