第112回看護師国家試験 午後必修問題

令和5年2月12日(日)に実施された第112回看護師国家試験について、午後問題のうち必修問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第112回看護師国家試験

|

|

厚生の指標増刊

国民衛生の動向 2025/2026

発売日:2025.8.26

定価:3,740円(税込)

416頁・B5判

雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。

|

ネット書店

電子書籍

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

午後 必修問題

▶午後1改題

令和4年(2022年)の0歳男児の平均余命はどれか。

- 78.1年

- 81.1年

- 84.1年

- 87.1年

② 81.1年

0歳の平均余命は平均寿命のことで、令和4年(2022年)の簡易生命表では、男性が81.05年、女性が87.09年となっている。

*第2編3章 生命表 p71~74

▶午後2改題

健康日本21(第三次)における1日の塩分摂取量の目標値で正しいのはどれか。

- 5.0g

- 7.0g

- 9.0g

- 11.0g

② 9.0g

健康日本21(第三次)では1日当たり食塩摂取量を7gに減少させることを目標としている。このほか、日本人の食事摂取基準(2020年版)では成人のナトリウム(食塩相当量)の1日当たり目標量を男7.5g未満、女6.5g未満と設定している。

*第3編1章 2.1〕対策のあゆみと国民健康づくり p85~89

▶午後3

循環式浴槽の水質汚染で発症するのはどれか。

- コレラ

- A型肝炎

- レジオネラ肺炎

- 後天性免疫不全症候群〈AIDS〉

③ レジオネラ肺炎

レジオネラ属菌は自然界(河川、湖水、温泉や土壌など)に生息している細菌で、レジオネラ肺炎を引き起こす。循環式浴槽は浴槽の湯を濾過器を通して循環させるもので、換水や消毒、清掃を怠ることでレジオネラ属菌が繁殖する危険性が高まる。

*第3編3章 1.感染症対策 p123~127

▶午後4

国民健康保険に加入している自営業者(40歳)の医療費の一部負担金の割合はどれか。

- 1割

- 2割

- 3割

- 4割

③ 3割

医療費の一部負担金割合は、75歳以上の後期高齢者医療制度が原則1割(所得により2割または3割)、被用者保険や国民健康保険が原則3割(未就学児や現役並み所得のない70歳以上の者は2割)となっている。

*第4編2章 1.医療保険制度 p211~212

▶午後5

看護師は正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないと規定している法律はどれか。

- 刑法

- 医療法

- 保健師助産師看護師法

- 看護師等の人材確保の促進に関する法律

③ 保健師助産師看護師法

*第4編1章 4.4〕看護職員等 p196~200

▶午後6

大泉門が閉鎖する時期に最も近いのはどれか。

- 6か月

- 1歳6か月

- 2歳6か月

- 3歳6か月

② 1歳6か月

大泉門は頭頂骨と前頭骨に囲まれたくぼみであり、成長とともに縮んで1歳6か月ころに閉鎖する。大泉門が膨隆している場合は髄膜炎、また、閉鎖が早い場合は小頭症が疑われる。

▶午後7

正期産の新生児が生理的体重減少によって最低体重になるのはどれか。

- 生後3〜5日

- 生後8〜10日

- 生後13〜15日

- 生後18〜20日

① 生後3〜5日

出生後すぐの新生児は、母乳を飲む量が少ない一方で呼気や皮膚から水分が喪失(不感蒸泄)するため、生後3日ころには一時的に体重が10%以内減少する生理的体重減少が起こる。

▶午後8

エリクソンが提唱する発達理論において、学童期に達成すべき心理社会的課題はどれか。

- 親密 対 孤立

- 自律性 対 恥・疑惑

- 勤勉性 対 劣等感

- 自我同一性〈アイデンティティ〉の確立 対 自我同一性〈アイデンティティ〉の拡散

③ 勤勉性 対 劣等感

エリクソンは成長段階ごとに果たすべき課題(発達課題)を示しており、学童期(5歳から13歳ころ)には様々な課題の達成に挑戦し他者と比べて有能感を獲得する過程で、勤勉性対劣等感の葛藤が生じる。

×① 親密 対 孤立

成人前期(18歳から40歳ころ)の発達課題であり、自己を確立した上で友人や恋人、配偶者など他者と親密な関係を結ぶ過程で、孤立との葛藤が生じる。

×② 自律性 対 恥・疑惑

幼児前期(1歳半から3歳ころ)の発達課題であり、衝動的な欲求を親に頼らず自ら律する自律性を獲得する過程で、羞恥心や信じてくれないという疑惑との葛藤が生じる。

×④ 自我同一性〈アイデンティティ〉の確立 対 自我同一性〈アイデンティティ〉の拡散

青年期(13歳から18歳ころ)の発達課題であり、自分は何者であるかという自己同一性〈アイデンティティ〉の確立を達成する過程で、自己同一性の拡散(自分が何者であるかわからなくなる)との葛藤が生じる。

▶午後9

家族成員の最少人数はどれか。

- 4人

- 3人

- 2人

- 1人

③ 2人

家族は、配偶関係や血縁関係、親族関係などを基礎にした2人以上の小規模な共同体を表す。

▶午後10

地域保健法に規定されている市町村保健センターの業務はどれか。

- 病気の治療

- 住民の健康診査

- 看護師免許申請の受理

- 専門的で広域的な健康課題への対応

② 住民の健康診査

市町村保健センターは地域保健法に基づき、健康相談・保健指導・健康診査など地域保健に関し必要な事業を行うため、市町村が設置することができる。

×① 病気の治療

病院や診療所など医療機関の業務である。

×③ 看護師免許申請の受理

×④ 専門的で広域的な健康課題への対応

地域保健法に基づき主に都道府県が設置する保健所の業務である。

*第1編2章 2.衛生行政の組織 p22~24

▶午後11

副交感神経の作用で正しいのはどれか。

- 瞳孔散大

- 気管支拡張

- 心拍数の増加

- 消化液分泌の促進

④ 消化液分泌の促進

自律神経のうち副交感神経が優位になることで、消化液の分泌量が増加したり腸の蠕動運動が亢進する。このほか、①~③は交感神経の作用であり、それぞれ反対(瞳孔収縮、気管支収縮、心拍数低下)は副交感神経の作用である。

▶午後12

心臓の刺激伝導系で最初の興奮部位はどれか。

- 洞房結節

- 房室結節

- His〈ヒス〉束

- Purkinje〈プルキンエ〉線維

① 洞房結節

刺激伝導系は心臓を一定間隔で拍動させるための興奮刺激の流れをいい、右心房の洞房結節から房室結節に集まり、ヒス束、プルキンエ線維、心室固有筋へと伝わっていく。

▶午後13

成人の正常な赤血球の説明で正しいのはどれか。

- 球状の細胞である。

- 腎臓で破壊される。

- 寿命は約60日である。

- 酸素の輸送を担っている。

④ 酸素の輸送を担っている。

赤血球内のヘモグロビンは肺で酸素を取り込み、全身に輸送する働きを担っている。

×① 球状の細胞である。

酸素と結合しやすい中央がくぼんだ円盤状となっている。

×② 腎臓で破壊される。

×③ 寿命は約60日である。

赤血球の寿命は、骨髄で作られて脾臓で壊されるまでの約120日である。

▶午後14

チアノーゼとは( )の絶対量が増加して5g/dL以上になり、皮膚や粘膜が紫から青紫色を示す状態のことをいう。

( )に入るのはどれか。

- ビリルビン

- ヘモグロビン

- ヘモグロビンA1c〈HbA1c〉

- 脱酸素化ヘモグロビン〈還元ヘモグロビン〉

▶午後15

飛沫感染するのはどれか。

- 疥癬

- 破傷風

- デング熱

- インフルエンザ

④ インフルエンザ

季節性インフルエンザの主な感染経路は、咳やくしゃみによる飛沫感染である。

×① 疥癬

ヒゼンダニを介したヒトとヒトとの接触感染を起こす。

×② 破傷風

傷口から体内に破傷風菌が侵入することによる経皮感染を起こす。

×③ デング熱

蚊媒介性の感染を起こす。

*第3編3章 1.感染症対策 p123~127

▶午後16

モルヒネの副作用(有害事象)はどれか。

- 出血

- 難聴

- 便秘

- 骨髄抑制

③ 便秘

モルヒネは、がんの痛みの緩和などに用いられる麻薬性鎮痛薬(強オピオイド鎮痛薬)である。消化器系の副作用として便秘が認められ、下剤の投与などの処置がとられる。

▶午後17

上腕動脈で行う聴診法による血圧測定で適切なのはどれか。

- 成人では9〜10cm幅のマンシェットを用いる。

- マンシェットの下端と肘窩が重なるように巻く。

- マンシェットの装着部位と心臓が同じ高さになるようにする。

- マンシェットと腕の間に指が3、4本入る程度の強さで巻く。

③ マンシェットの装着部位と心臓が同じ高さになるようにする。

マンシェットとは血圧測定の際に腕に巻くものをいい、血圧の変動を避けるために心臓と同じ高さに巻く必要がある。

×① 成人では9〜10cm幅のマンシェットを用いる。

マンシェットの幅は14cm程度とする。

×② マンシェットの下端と肘窩が重なるように巻く。

マンシェットの下端は肘関節よりも2~3cm上方になるように巻く。

×④ マンシェットと腕の間に指が3、4本入る程度の強さで巻く。

指が1、2本入る程度の強さで巻く。

▶午後18

グリセリン浣腸を準備する際の浣腸液の温度で適切なのはどれか。

- 20℃

- 30℃

- 40℃

- 50℃

③ 40℃

グリセリン浣腸などの浣腸液は、腸管の蠕動を促進するため、直腸温(深部体温)よりもやや高い約40℃とされる。

▶午後19

不活動状態が持続することで生じるのはどれか。

- 廃用症候群

- 緊張病症候群

- 慢性疲労症候群

- シックハウス症候群

① 廃用症候群

廃用症候群は、長期臥床などの活動性の低下により、筋力の低下や筋萎縮、起立性低血圧、食欲低下など二次的に身体機能が低下するものである。

×② 緊張病症候群

緊張病症候群〈カタトニア〉とは、様々な精神疾患や神経疾患に関連して、昏迷や硬直、拒絶症などの身体・精神症状が出現するものをいう。

×③ 慢性疲労症候群

慢性疲労症候群とは、原因不明の強い疲労感が6か月以上にわたって続き、日常生活に支障を来している疾患をいう。

×④ シックハウス症候群

シックハウス(室内空気汚染)症候群とは、建材や調度品から発生するホルムアルデヒドなどの化学物質による室内空気汚染やその健康影響をいう。

▶午後20

入浴の援助で正しいのはどれか。

- 入浴前後は水分制限をする。

- 入浴時の湯温は45℃とする。

- 脱衣室と浴室の温度差を小さくする。

- 浴室に入り、始めに浴槽に浸かるように促す。

③ 脱衣室と浴室の温度差を小さくする。

温度の急激な変化による血圧の大幅な変動が起きるいわゆるヒートショックを避けるため、入浴前は浴室と脱衣所の温度差を小さくする。

×① 入浴前後は水分制限をする。

発汗が強くなる入浴前後には脱水が起こりやすいため、水分摂取を促す。

×② 入浴時の湯温は45℃とする。

心臓の負担を軽減するため、入浴時の湯温は38~40℃が適している。

×④ 浴室に入り、始めに浴槽に浸かるように促す。

徐々に湯温に慣れるため、始めにシャワーで全身を洗い、浴槽に浸かる場合は5分程度とする。

▶午後21

成人の気道の異物除去を目的とするのはどれか。

- 胸骨圧迫

- 人工呼吸

- 頭部後屈顎先挙上法

- 腹部圧迫法〈Heimlich〈ハイムリック〉法〉

④ 腹部圧迫法〈Heimlich〈ハイムリック〉法〉

腹部圧迫法〈ハイムリック法〉は、異物が喉に詰まって、反応はあるが窒息が認められる傷病者に対し、上腹部を斜め上方に突き上げて気道異物を除去する方法である。そのほかは反応がない場合の一次救命処置〈BLS〉である。

▶午後22

看護師が行う処置で滅菌手袋を使用すべきなのはどれか。

- 筋肉内注射

- 口腔内吸引

- ストーマパウチの交換

- 尿道カテーテルの挿入

④ 尿道カテーテルの挿入

無菌操作は、外科処置による感染リスクを抑えるため、滅菌された防護具、器具を用いて、無菌状態を保持しながら取り扱うことをいう。尿道カテーテル挿入時には特に尿路感染のリスクが高く、滅菌手袋を使用する。

▶午後23

静脈血採血の穿刺時の皮膚に対する針の適切な刺入角度はどれか。

- 15〜20度

- 35〜40度

- 55〜60度

- 75〜80度

① 15〜20度

静脈血採血では、21~23Gの太さの注射針を用いて、静脈血管の走行に合わせて10~30度の角度で刺入する。

▶午後24

成人の一次救命処置〈BLS〉における胸骨圧迫の速さ(回数)で正しいのはどれか。

- 40〜60回/分

- 70〜90回/分

- 100〜120回/分

- 130〜150回/分

③ 100〜120回/分

一次救命処置〈BLS〉における心肺蘇生法では、胸骨圧迫30回(約5cm沈み込む強さ、100~120回/分の速さ)と人工呼吸2回の組み合わせによる処置を行う。

▶午後25

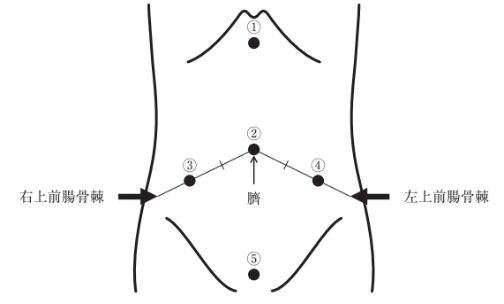

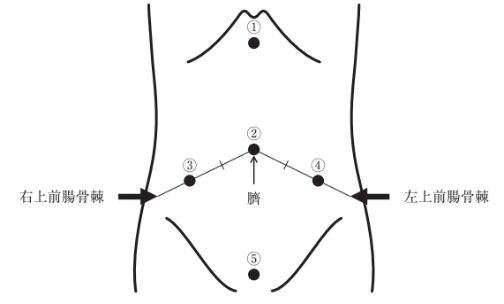

腹部前面を図に示す。

McBurney〈マックバーニー〉圧痛点はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

③

圧痛点とは指などで圧迫した際に強い痛みを感じる部分をいい、疾患によって特定の圧痛点があり、診断に用いられる。右下腹部にあるマックバーニー点は急性虫垂炎の圧痛点である。

資料 厚生労働省「第109回保健師国家試験、第106回助産師国家試験、第112回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第112回看護師国家試験

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 保健師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 助産師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 医師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 薬剤師国家試験に出る国民衛生の動向