看護師国家試験必修問題 14.日常生活援助技術

114回(2025年)から102回(2013年)までの13年分の看護師国家試験の中から、看護師国家試験出題基準の大項目14「日常生活援助技術」に該当する必修問題をすべて掲載・解説しています。

公衆衛生テキスト「国民衛生の動向」と合わせてご活用ください。

▼看護師国家試験必修問題まとめ

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

【必修】大項目14「日常生活援助技術」

| 中項目(出題範囲) | 小項目(キーワード) |

| A.食事 |

食事の環境整備、食事介助 |

| B.排泄 | 排泄の援助(床上、トイレ、ポータブルトイレ、おむつ) 導尿 浣腸 摘便 失禁のケア |

| C.活動と休息 | 体位、体位変換 移動、移送 ボディメカニクス 廃用症候群の予防 睡眠 |

| D.清潔 | 入浴、シャワー浴 清拭 口腔ケア 洗髪 手浴、足浴 陰部洗浄 整容 寝衣交換 |

A.食事

嚥下障害

- 食物が口から胃に入るまでの嚥下過程に障害があることを嚥下障害という。

- 嚥下障害の原因として、口腔や咽頭、食道などの器官に解剖学的な構造異常がある器質的変化と、構造異常はないが嚥下動作に異常が見られる機能的な原因がある。

- 食道粘膜の細胞ががん化する食道癌では、器質的変化に伴う食道狭窄等により嚥下障害が出現する。

器質的変化で嚥下障害が出現する疾患はどれか。

- 食道癌

- 脳血管疾患

- 筋強直性ジストロフィー

- Guillain-Barré〈ギラン・バレー〉症候群

食事介助

嚥下障害のある患者の食事介助時には、食物が気管に入る誤嚥に細心の注意を払う必要があり、以下のような点に留意する。

- 顎を上げる頸部後屈では咽頭と気管が直線的になり誤嚥が生じやすいため、頸部前屈の体位で行う。

- 嚥下しやすいように適度な水分摂取は必要であるが、誤嚥しやすいためとろみをつける。

自力での摂取が困難な成人患者の食事介助で適切なのはどれか。

- 水分の少ない食べ物を準備する。

- 時間をかけずに次々と食物を口に入れる。

- 患者に食事内容が見える位置に食器を配置する。

- 患者の下顎が上がるよう高い位置からスプーンを操作する。

誤嚥しやすい患者の食事の援助で適切なのはどれか。

- 食材は細かく刻む。

- 水分の摂取を促す。

- 粘りの強い食品を選ぶ。

- 頸部を前屈した体位をとる。

嚥下障害のある患者の食事介助で適切なのはどれか。

- 水分はとろみをつける。

- 頸部を伸展する。

- 一口量を多くする。

- むせたときには水を飲ませる。

言語聴覚士

第4編1章 4.5〕その他の医療関係職種 p200~201

嚥下困難のある患者への嚥下訓練において連携する職種で最も適切なのはどれか。

- 歯科技工士

- 言語聴覚士

- 義肢装具士

- 臨床工学技士

B.排泄

排泄の援助

- 差し込み便器は床上で行う排泄の援助時に用いるもので、女性患者には高まっている幅の広い側を殿部にし、肛門が中央に位置するように差し込む。

- 床上での排便時は、上半身を軽く挙上した半坐位(ファウラー位)であると、腹圧がかけやすく排便しやすい。

女性患者の床上排泄で洋式便器をあてる位置を図に示す。

適切なのはどれか。

床上で排便しやすい体位はどれか。

- 仰臥位

- 側臥位

- Sims〈シムス〉位

- Fowler〈ファウラー〉位

グリセリン浣腸

- グリセリン浣腸は腸管の蠕動を促し、排泄を促進させる目的で使用する。

- 直腸穿孔のおそれがあるため立位による浣腸は危険であり、左側臥位による5~6cm程度のチューブ挿入を実施する。

- 浣腸液の温度は直腸温(深部体温)よりもやや高い約40℃とする。

排便を促す目的のために浣腸液として使用されるのはどれか。

- バリウム

- ヒマシ油

- グリセリン

- エタノール

グリセリン浣腸を実施する際、腸管孔の危険性が最も高い体位はどれか。

- 立位

- 仰臥位

- 腹臥位

- 左側臥位

成人のグリセリン浣腸で肛門に挿入するチューブの深さはどれか。

- 2cm

- 5cm

- 12cm

- 15cm

注入時の浣腸液の温度で適切なのはどれか。

- 32~33℃

- 36~37℃

- 40~41℃

- 44~45℃

器質性便秘

大腸の狭窄による便秘はどれか。

- 器質性便秘

- 痙攣型便秘

- 弛緩型便秘

- 直腸性便秘

導尿

- 導尿は、導尿カテーテルを尿道に挿入し、膀胱内の尿を排出させることである。

- 男性の導尿では尿道が屈曲しているため、陰茎を腹膜に対し約90度引き上げて開始し、約18~20cmを挿入する。

- 女性の導尿では約4~7cmを挿入する。

男性に導尿を行う際、カテーテル挿入を開始するときの腹壁に対する挿入角度で最も適切なのはどれか。

- 30〜40度

- 80〜90度

- 120〜130度

- 160〜170度

成人男性の間欠的導尿においてカテーテルを挿入する長さで適切なのはどれか。

- 6〜8cm

- 12〜14cm

- 18〜20cm

- 24〜26cm

成人女性に一時的な導尿を行う際に、カテーテルを挿入する長さはどれか。

- 1〜3cm

- 5〜7cm

- 9〜11cm

- 18〜20cm

腹圧性尿失禁

- 腹圧性尿失禁は、重い物を持ち上げたときや運動時、せき・くしゃみをしたときなど、腹部に力を加えたときに起こる不随意の尿漏れである。

- 骨盤底筋の衰えにより尿道がコントロールできないことが原因であるため、行動療法として骨盤底筋訓練が効果的である。

努責やくしゃみをしたときに生じる尿失禁はどれか。

- 溢流性尿失禁

- 機能性尿失禁

- 切迫性尿失禁

- 反射性尿失禁

- 腹圧性尿失禁

骨盤底筋訓練が最も有効なのはどれか。

- 溢流性尿失禁

- 切迫性尿失禁

- 反射性尿失禁

- 腹圧性尿失禁

C.活動と休息

坐位

成人において胃食道逆流を防ぐために食後30分から1時間程度とるとよい体位はどれか。

- 左側臥位

- 半側臥位

- 仰臥位

- 坐位

ファウラー位(半坐位)

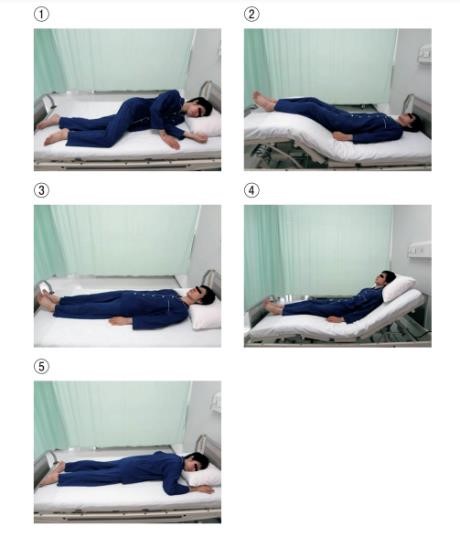

体位の写真を別に示す。

Fowler〈ファウラー〉位はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

シムス位

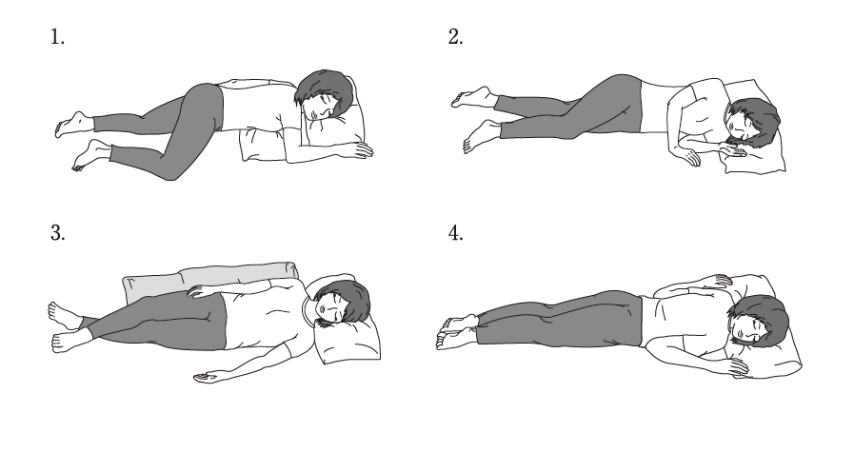

体位を図に示す。

Sims〈シムス〉位はどれか。

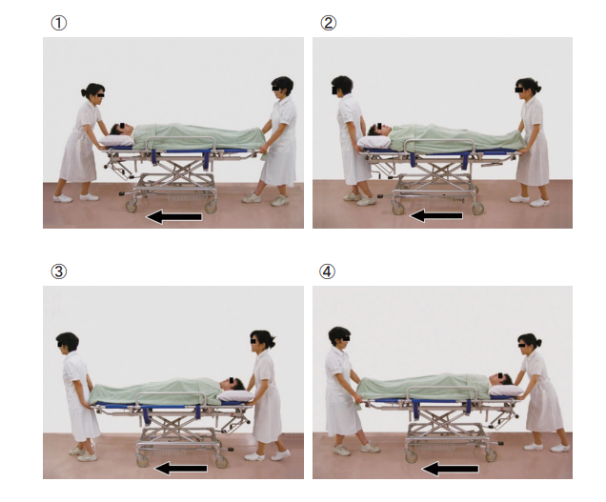

患者の水平移動時の移送

- ストレッチャー等で水平の移動をする際には、患者の足側の方向に進む。

- 先行する看護者は進行方向の安全や進路を確認するため前を向き、後行する看護者は患者の状態を観察しながら移送する。

水平移動時の移送方法の写真を別に示す。

適切なのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

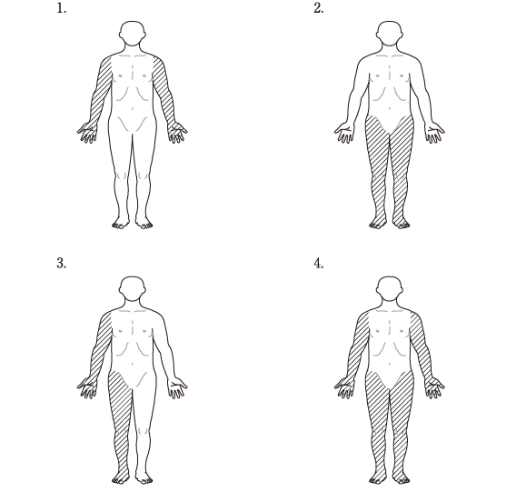

片麻痺

四肢のうち麻痺している部位を斜線で図に示す。

片麻痺はどれか。

脱健着患

左片麻痺患者の上衣の交換で適切なのはどれか。

- 左腕から脱がせ、左腕から着せる。

- 左腕から脱がせ、右腕から着せる。

- 右腕から脱がせ、左腕から着せる。

- 右腕から脱がせ、右腕から着せる。

右前腕に持続点滴をしている患者の寝衣交換で適切なのはどれか。

- 左袖から脱ぎ、右袖から着る。

- 左袖から脱ぎ、左袖から着る。

- 右袖から脱ぎ、左袖から着る。

- 右袖から脱ぎ、右袖から着る。

片麻痺のある患者の車椅子への移乗介助

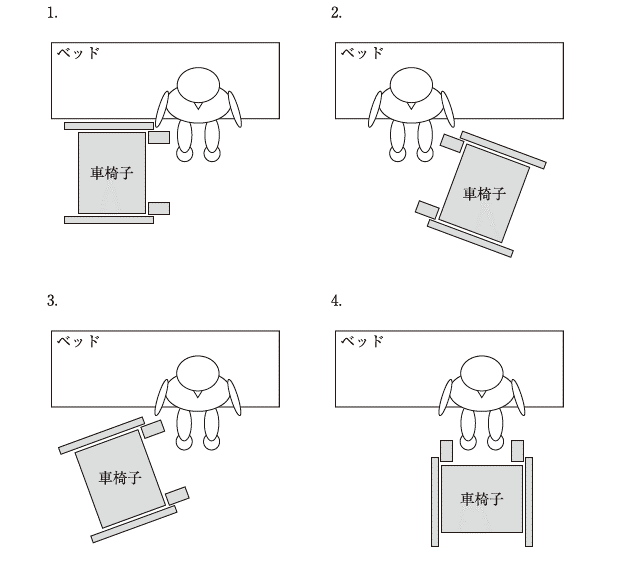

患者をベッドから車椅子へ移乗介助するときの車椅子の配置を図に示す。

左片麻痺のある患者の介助で最も適切なのはどれか。

ボディメカニクス

動作を安定させるために行うのはどれか。

- 重心位置を低くする。

- 足を閉じた姿勢にする。

- 底が滑らかな素材の靴を履く。

- 重心線を支持基底面の中心より遠くする。

▶114回午前20

看護師のボディメカニクスで正しいのはどれか。

- 動作時の重心は高い位置に置く。

- 立位では支持基底面を広くとる。

- 重心線は支持基底面の外側に置く。

- 足底と床の間の摩擦力を小さくする。

シーツ交換時にシーツを引っ張る動作でボディメカニクスを応用した姿勢はどれか。

- 両足を前後に開き、両膝を伸ばす。

- 両足を前後に開き、両膝を曲げる。

- 両足をそろえ、両膝を伸ばす。

- 両足をそろえ、両膝を曲げる。

廃用症候群

不活動状態が持続することで生じるのはどれか。

- 廃用症候群

- 緊張病症候群

- 慢性疲労症候群

- シックハウス症候群

長期臥床によって生じるのはどれか。

- 高血糖

- 筋萎縮

- 食欲増進

- 心拍出量の増加

尖足の予防

▶114回午後19

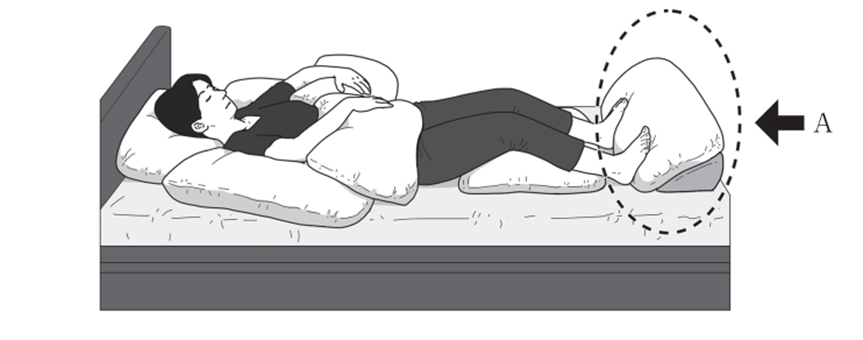

長期臥床している患者の仰臥位時のポジショニングを図に示す。

Aの位置にクッションを挿入する目的はどれか。

- 褥瘡の予防

- 尖足の予防

- 腓骨神経麻痺の予防

- 深部静脈血栓症の予防

D.清潔

入浴の効果

入浴の温熱作用はどれか。

- 筋緊張が増す。

- 末梢血管が拡張する。

- 慢性疼痛が増強する。

- 循環血液量が減少する。

入浴の援助

- 入浴の援助として、入浴前には温度の急激な変化による血圧の大幅な変動を避けるために浴室と脱衣所の温度差を小さくし、脱水を避けるために十分な水分を摂取する。

- 入浴時には徐々に湯温に慣れるため、始めにシャワーで全身を洗ってから、38~40℃程度の湯に5分程度浸かる。

入浴の援助で正しいのはどれか。

- 入浴前後は水分制限をする。

- 入浴時の湯温は45℃とする。

- 脱衣室と浴室の温度差を小さくする。

- 浴室に入り、始めに浴槽に浸かるように促す。

全身清拭

- 全身清拭時に皮膚に触れるタオルの温度は40℃程度が適している。

- 一方、洗面器に準備する湯の温度は、準備時間やタオルで湯を絞る際に温度が下がるため50〜55℃とされる。

全身清拭時に皮膚に触れるタオルの温度で適切なのはどれか。

- 20〜22℃

- 30〜32℃

- 40〜42℃

- 50〜52℃

全身清拭時、洗面器に準備する湯の温度で適切なのはどれか。

- 20〜25℃

- 30〜35℃

- 40〜45℃

- 50〜55℃

口腔ケア

- 口腔ケアは、歯肉出血がある場合でも、含嗽ができない場合でも、経口摂取をしていない場合でも実施する(できる)。

- 義歯の下の歯茎や粘膜の衛生を保つため、口腔ケア時や就寝時には義歯を外すことが望ましい。

口腔ケアで適切なのはどれか。

- 歯肉出血がある場合は実施しない。

- 含嗽ができない患者には禁忌である。

- 経口摂取の有無に関係なく実施する。

- 総義歯の場合は義歯を入れた状態で実施する。

高齢者の義歯の取り扱い方法で正しいのはどれか。

- 就寝時に外す。

- 熱湯で洗浄する。

- 保管時は乾燥させる。

- 総義歯は奥歯を起点に外す。

洗髪の介助

患者の洗髪の介助方法で適切なのはどれか。

- 30℃の湯をかける。

- 脱脂綿で耳栓をする。

- 指の腹を使って洗う。

- 強い振動を加えて洗う。

足浴

- 足浴は全身浴と比べて心臓への負担が少なく、血行や睡眠の促進効果が認められる。

- 湯の適温は体温より少し高い38〜40℃程度とされる。

足浴の効果で最も期待されるのはどれか。

- 食欲増進

- 睡眠の促進

- 筋緊張の亢進

- 皮膚温の低下

足浴に使用する湯の温度で最も適切なのはどれか。

- 26〜28℃

- 32〜34℃

- 38〜40℃

- 44〜46℃

陰部洗浄

陰部洗浄に使用する湯の温度で最も適切なのはどれか。

- 30〜31℃

- 34〜35℃

- 38〜39℃

- 42〜43℃

爪の切り方

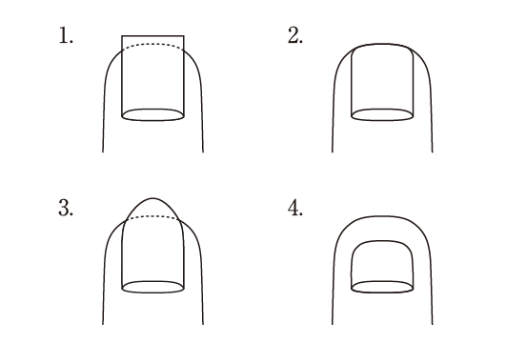

爪の切り方の模式図を示す。

爪のケアとして適切な切り方はどれか。

▼看護師国家試験必修問題まとめ