「国民衛生の動向」は、医療や公衆衛生、福祉など厚生行政の全体像を1冊に集約し、法律や制度の概要、歴史、改正内容などを網羅しています。

薬剤師国家試験では、専門的な薬学総論・各論だけでなく、衛生、保健、福祉、社会保障など、幅広い法律・制度の知識が問われています。

このページでは、第109回(2024年)から第98回(2013年)までの12年分の薬剤師国家試験の中から、法律ごとに「国民衛生の動向」の記述を基に要点を簡潔にまとめ、理解と実践を図れるように構成しています。

出題傾向を把握し、より詳細な制度内容や関連規定、歴史的背景や改正点などを「国民衛生の動向」内で確認し、法律に対する理解を深めていただければ幸いです。

※医薬品医療機器等法など薬事に係る法律は「薬事制度問題まとめ」をご確認ください。

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

目次

●第3編 保健対策

●第4編 医療提供体制と医療保険

●第5編 保険医療を取り巻く社会保障

●第7編 生活環境

●第8編 労働衛生

●第9編 環境保健

●第10編 学校保健

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉

第3編3章 感染症対策 p123~149

感染症の分類

●1類感染症

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱

●2類感染症

急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群〈SARS〉、中東呼吸器症候群〈MERS〉、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)

●3類感染症

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス

●4類感染症

E型肝炎、A型肝炎、黄熱、Q熱、狂犬病、鳥インフルエンザ(2類以外)、ボツリヌス症、マラリア、野兎病、そのほか動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの

●5類感染症

インフルエンザ(鳥・新型インフルエンザ除く)、ウイルス性肝炎(4類以外)、クリプトスポリジウム症、後天性免疫不全症候群〈AIDS〉、性器クラミジア感染症、梅毒、麻しん、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、そのほか国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの

▶99回必須(衛生)19

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」において二類感染症に指定されているのはどれか。1つ選べ。

- 結核

- 風しん

- ペスト

- コレラ

- 細菌性赤痢

▶108回必須(衛生)16

感染症法において、「動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、国民の健康に影響を与えるおそれがある感染症」に分類されるのはどれか。1つ選べ。

- 性器クラミジア感染症

- デング熱

- マイコプラズマ肺炎

- 麻しん

- 流行性耳下腺炎

感染症類型ごとの対応

- 1~4類感染症を診断した医師は、直ちに最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない(全数把握対象疾患)。

- 1~3類感染症の患者で、飲食物に直接接触する業務に従事している者については、感染のおそれがなくなるまでその業務の就業を制限する。

- 1~4類感染症の患者により、感染症の病原体に汚染された、または疑いのある場所について消毒すべきことを命ずることができる。

▶100回一般(衛生)128

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 1類感染症の対象疾患は、すべてウイルスが病因の疾患である。

- 3類感染症の対象疾患は、すべて細菌が病因の疾患である。

- 1~4類感染症は、すべて全数把握対象疾患である。

- 1~4類感染症の患者は、すべて特定業種への就業が制限される。

- 4類及び5類感染症の対象疾患は、いずれも人から人へ直接感染することはない。

▶105回必須(衛生)19

感染症法により、病原体に汚染された場所に消毒等の対物措置が必要とされる感染症はどれか。1つ選べ。

- 麻しん

- ヘルパンギーナ

- 腸管出血性大腸菌感染症

- マイコプラズマ肺炎

- クリプトスポリジウム症

検疫法

第3編3章 2.検疫 p127~129

検疫感染症

検疫は、国内に常在しない新興・再興感染症が船舶や航空機を介して国内に侵入することを防ぐために実施されるもので、その患者には隔離、停留、消毒等の措置がとられる。

【検疫の対象となる検疫感染症】

- 1類感染症

- 2類感染症のうち「鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)」「中東呼吸器症候群〈MERS〉」

- 4類感染症のうち「デング熱」「チタングニア熱」「マラリア」「ジカウイルス感染症」

- 新型インフルエンザ等感染症

▶107回一般理論(衛生)122

検疫に関する記述のうち、誤っているのはどれか。1つ選べ。

- 検疫法は、国内に常在しない感染症の病原体が船舶又は航空機を介して国内に侵入することの防止を目的としている。

- 検疫感染症の患者は、入国停止、隔離、停留あるいは消毒等の措置がとられる。

- 新興感染症は、すべて検疫感染症に含まれる。

- 検疫感染症には、感染症法に定める一類感染症が含まれる。

- 検疫感染症には、感染症法に定める新型インフルエンザ等感染症が含まれる。

予防接種法

第3編3章 4.予防接種 p142~149

定期予防接種の対象疾病

定期予防接種の対象疾病は、予防接種法の改正に伴い以下のとおり追加された。

●平成25年(2013年)

Hib感染症、小児の肺炎球菌感染症、ヒトパピローマウイルス(HPV)

●平成26年(2014年)

水痘、成人用肺炎球菌

●平成28年(2016年)

B型肝炎

●令和2年(2020年)

ロタウイルス

▶103回必須(衛生)19

母子感染防止事業の徹底により母子感染は激減したが、小児における水平感染が問題となったため、予防接種法における定期接種の対象に新たに加えられたウイルスはどれか。1つ選べ。

- A型肝炎ウイルス

- B型肝炎ウイルス

- C型肝炎ウイルス

- E型肝炎ウイルス

- アデノウイルス

▶99回一般(衛生)129

小児の髄膜炎による死亡や後遺症を予防することを目的として、平成25年から定期接種が行われることになったワクチンはどれか。2つ選べ。

- 不活化ポリオワクチン

- 麻しん・風しん混合ワクチン

- インフルエンザ菌b型(Hib)ワクチン

- ヒトパピローマウイルスワクチン

- 小児用肺炎球菌ワクチン

A類疾病・B類疾病

▶109回一般理論(衛生)125

予防接種に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 予防接種で得られる免疫は、人工能動免疫に含まれる。

- 予防接種によって免疫能を獲得することは、宿主に対する疾病予防である。

- 予防接種法におけるA類疾病については、接種の努力義務はない。

- 予防接種法におけるB類疾病の予防接種は、個人予防よりも集団予防を主な目的としている。

- 予防接種法に定められた予防接種による健康被害は、医薬品副作用被害救済制度により救済される。

定期接種の対象(令和5年5月現在)

【生ワクチン】

- BCG

- 麻疹・風疹混合(MR)

- 麻疹(はしか)

- 風疹

- 水痘

- ロタウイルス(1価、5価)

【不活化ワクチン・トキソイド】

- ポリオ(IPV)

- ジフテリア・破傷風混合トキソイド(DT)

- 百日せき・ジフテリア・破傷風混合(DPT)

- 百日せき・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ混合(DPT-IPV)

- 日本脳炎

- インフルエンザ

- B型肝炎

- 肺炎球菌(13価結合型)

- 肺炎球菌(23価莢膜ポリサッカライド)

- インフルエンザ菌b型(Hib)

- ヒトパピローマウイルス(HPV)(2価、4価、9価)

▶104回一般理論(衛生)124

予防接種法に定める予防接種に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- インフルエンザは、個人の発症又はその重症化の防止に比重を置くため、B類疾病に分類されている。

- 日本脳炎の予防接種には、トキソイド由来のワクチンが用いられる。

- ポリオのワクチンは、ジフテリア、百日咳、破傷風のワクチンとともに4種混合ワクチンとして接種される。

- 水痘に対して、ワクチンの任意接種が行われている。

- 原虫感染症に対して、ワクチンの任意接種が行われている。

▶103回一般理論(衛生)128

予防接種に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 予防接種法のA類疾病に対する予防接種のみならず、B類疾病に対する予防接種も、国民の努力義務(勧奨接種)とされている。

- 先天性風疹症候群の予防のために、妊娠する前に予防接種により風疹に対する免疫を獲得しておくことが望まれる。

- 小学校における集団感染を防止するために、すべての小学生を対象にインフルエンザワクチンの予防接種が定期接種として行われている。

- 現在、定期接種において、ポリオに対するワクチンは、弱毒生ワクチンではなく不活化ワクチンが用いられている。

- 麻疹及び流行性耳下腺炎の予防接種には、MRワクチンが用いられている。

▶105回一般理論(衛生)131改題

予防接種法に定める定期予防接種に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- B型肝炎の予防接種は、生後12ヶ月までの間に1回のみ接種する。

- 4種混合ワクチンであるDPT-IPVは、ジフテリア、百日咳、破傷風及びポリオ(急性灰白髄炎)の予防に用いられる。

- 2019年以降、風しんワクチン接種の公費助成の対象者を拡大したのは、近年の風しんの流行及び先天性風しん症候群の報告数の増加によるものである。

- 水痘の予防接種を受けた場合、日本脳炎の予防接種は27日以上の間隔を置かなければ受けることができない。

- 肺炎球菌感染症は、小児及び高齢者の個人予防を主な目的とするB類疾病に位置付けられている。

▶100回一般(衛生)129

予防接種法に基づく定期予防接種に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 学校内での集団感染を防ぐため、インフルエンザワクチンは6歳で接種する。

- ワクチン接種により起こる痛み、腫れ、発赤等の軽度な副反応は、完全には防ぐことができない。

- 麻しん及び風しんは、中学校就学以降に感染しやすいため、そのワクチンは11~12歳で接種する。

- 乳児や小児の間で流行する感染症の定期予防接種は、母子免疫が消失する前の生後早い時期に設定されている。

- BCGワクチンは、予防効果を高めるため1歳と5歳で接種する。

医療法

第4編1章 1.医療法 p168~169

総則①

- 医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項

- 医療の安全を確保するために必要な事項

- 病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項

- 上記施設の整備、医療提供施設相互間の機能の分担、業務の連携を推進するために必要な事項

▶101回必須(法規)74

医療法の目的として、正しいのはどれか。1つ選べ。

- 保険給付の確保

- 副作用被害の救済

- 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保

- 医薬品等の品質の確保

- 薬物乱用の防止

総則②

- 医療は生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師など医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、医療を受ける者の心身の状況に応じて行われる。

- その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置およびリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければならない。

▶100回必須(法規)71

薬剤師を「医療の担い手」と明記している法律はどれか。1つ選べ。

- 薬剤師法

- 医薬品医療機器等法(旧称:薬事法)

- 医療法

- 健康保険法

- 国民健康保険法

総則③

- 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、医療提供施設、医療を受ける者の居宅等において、その機能に応じて効率的に提供されなければならない。

- 医療提供施設は、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設など医療を提供する施設をいう。

▶109回必須(法規)78

医療法において、医療提供施設として明記されているのはどれか。1つ選べ。

- 調剤を実施する薬局

- 医薬品店舗販売業の許可を有する店舗

- 医療を受ける者の居宅

- 医療安全支援センター

- 医療事故調査・支援センター

総則④

▶102回必須(法規)74

医療を受ける者に対する医療の担い手の責務として、医療法に規定されているのはどれか。1つ選べ。

- 福祉サービスの提供

- 医療技術の普及

- 医療計画の策定

- 効率的な説明

- 良質かつ適切な医療の提供

▶98回必須(法規)74

医療法で規定する医療提供の理念に該当しないのはどれか。1つ選べ。

- 生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とする。

- 医療を受ける者の意向を十分に尊重する。

- 国民自ら健康の保持増進に努める。

- 医療の担い手の地位向上に努める。

- 医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係を基本とする。

▶108回一般理論(法規)147

医療法に明記されていないのはどれか。1つ選べ。

- 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎とする。

- 医療は、個人の利益よりも公共の利益を優先して行われなければならない。

- 医療は、治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリテーションを含む。

- 医療は、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、医療提供施設の機能に応じ効率的に提供されなければならない。

- 医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。

医療計画

- 厚生労働大臣は、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制(医療提供体制)の確保を図るための基本方針を作成する。

- 基本方針に基づき、都道府県は地域の実情に応じて医療計画を策定する。

▶105回必須(法規)76・100回必須(法規)73類問

医療法の規定に基づく「医療計画」を定めることが義務づけられているのはどれか。1つ選べ。

- 厚生労働省

- 都道府県

- 地方厚生局

- 保健所

- 市区町村

医療計画の主な記載事項

- 5疾病(がん、脳卒中、心血管疾患、糖尿病、精神疾患)

- 6事業(救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医療、新興感染症等の感染拡大時における医療)

- 居宅等における医療(在宅医療)の確保

- 地域医療構想に関する事項

- 医療従事者の確保

- 医療の安全の確保

▶98回一般(法規)145

医療提供体制の確保に関する医療法の規定について、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 基本方針は、良質かつ適切な医療を効率的に提供するために定める。

- 基本方針は、都道府県知事が定める。

- 医療計画は、市町村(特別区を含む)ごとに作成される。

- 都道府県は、医療従事者の確保のための事項を定める。

▶109回一般理論(法規)147

医療法に基づく医療計画策定において定めるべき事項はどれか。2つ選べ。

- がん等の5疾病の治療又は予防に係る事業に関する事項

- 献血に関する住民への理解及び献血受入の円滑な実施に関する事項

- 地域医療に必要となる未承認薬の治験の推進に関する事項

- 医療従事者の確保に関する事項

- 患者申出療養等の評価療養の実施に関する事項

医療の安全の確保

- 医療安全管理者や医薬品安全管理責任者の配置

- 指針の整備

- 医療安全委員会の設置

- 職員研修(年2回程度)の実施

▶105回一般理論(法規)148

医療法に基づき、医療機関の管理者に求められる医療安全の確保に関する記述のうち、適切なのはどれか。2つ選べ。

- 医療に係る安全管理のための指針を整備しなければならない。

- 医薬品安全管理責任者を配置しなければならない。

- 医療事故が発生した場合、第三者委員会による調査を実施しなければならない。

- 医薬品の安全使用のために、患者を対象とした研修を実施しなければならない。

- 医療事故が発生した場合、当該医療事故の日時、場所、状況等を公表しなければならない。

医療施設

20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

●診療所

患者を入院させるための施設を有しないもの、または19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

●特定機能病院

高度の医療の提供や研修を実施する能力を有する病院として、厚生労働大臣が個別に承認する。

●地域医療支援病院

地域医療の確保を図る病院としての構造設備を有する病院として、都道府県知事が承認する。

●臨床研究中核病院

質の高い臨床研究や治験を推進・支援するための能力を有する病院として、厚生労働大臣が承認する。

▶99回必須(法規)73

医療法において、地域医療支援病院の要件に該当しないのはどれか。1つ選べ。

- 救急医療を提供する能力

- 原則として200床以上の病床

- 他の医療機関から紹介された患者に対する医療の提供

- 医薬品情報管理室の設置

- 高度な医療技術の開発を行う能力

▶107回一般理論(法規)148

医療法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 診療所は、専任薬剤師を置かなければならない。

- 病院は、20人以上の患者を入院させるための施設を有する。

- 地域医療支援病院の承認要件には、救急医療を提供する能力が含まれる。

- 特定機能病院の承認要件には、特定臨床研究に関する計画を立案し、実施する能力が含まれる。

- 臨床研究中核病院の承認要件には、高度の医療を提供する能力が含まれる。

病院が有する施設

▶103回必須(法規)72

病院が必ず有しなければならない施設はどれか。1つ選べ。

- 集中治療室

- 病理の検査施設

- 調剤所

- 研究室

- 病理解剖室

薬剤師法

第4編1章 4.3〕薬剤師 p194~196

薬剤師の任務

▶98回必須(実務)81

薬剤師の任務は薬剤師法第1条に規定されている。この条文の【 】に当てはまるのはどれか。1つ選べ。

「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他【 】をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。」

- 医薬品管理

- 地域医療

- 薬事衛生

- 医薬品開発

- 医薬品適正使用

▶108回必須(法規)71

薬剤師の任務は薬剤師法第1条に規定されている。この条文の【 】に当てはまるのはどれか。1つ選べ。

「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、【 】の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。」

- 医療の質

- 地域連携

- 公衆衛生

- 健康サポート

- 薬剤師の経済的利益

▶100回必須(法規)74

医師法、歯科医師法、薬剤師法の第一条によって定められる医師、歯科医師、薬剤師の共通の任務はどれか。1つ選べ。

- 医療を効率的に提供する体制の確保

- 国民の健康な生活の確保

- 医療を受ける者の利益の保護

- 各職種間の業務連携

- 生命の尊重と個人の尊厳の保持

薬剤師名簿

- 厚生労働省に薬剤師名簿を備え、登録年月日や処分に関する事項などを登録する(法6条)。

- 免許は、薬剤師国家試験に合格した者の申請により、薬剤師名簿に登録することによって行う(法7条1項)。

▶106回必須(法規)72

薬剤師法第6条に定める薬剤師名簿の登録事項はどれか。1つ選べ。

- 現住所

- 卒業大学名

- 勤務先名

- 認定薬剤師の資格

- 登録年月日

相対的欠格事由と免許の取消し等

- 心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者

- 麻薬、大麻またはあへんの中毒者

- 罰金以上の刑に処せられた者

- 薬事に関し犯罪または不正の行為があった者

▶102回必須(法規)73

厚生労働大臣が、薬剤師の免許の取消し等の処分をするにあたって、あらかじめ意見を聴かなければならないのはどれか。1つ選べ。

- 医道審議会

- 都道府県知事

- 内閣府

- 薬事・食品衛生審議会

- 裁判所

▶99回一般(法規)143改題

薬剤師免許(以下「免許」という。)に対する処分等に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 免許の処分に当たっては、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。

- 戒告は最も軽い処分であるため、再教育研修の対象とはならない。

- 薬剤師業務の停止期間は3年以内である。

- 免許を取り消された者が再び免許を取得しようとする場合は、改めて国家試験を受けて合格しなければならない。

絶対的欠格事由

- 未成年者には、薬剤師免許を与えない(法4条)。

- なお、かつては成年被後見人または被保佐人も欠格条項の対象であったが、令和元年(2019年)の法改正により対象から外れている。

▶102回一般理論(法規)144改題

薬剤師免許に関する記述のうち、正しいのはどれか。1つ選べ。

- 薬剤師が被後見人になった場合には、免許が取り消される。

- 薬剤師免許証の交付によって効力が生じる。

- 薬剤師国家試験に合格した者には、申請手続を要せず免許が与えられる。

- 視覚又は精神の機能の障害により薬剤師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者は、免許を与えられないことがある。

▶100回必須(法規)72改題

薬剤師免許に関する記述のうち、正しいのはどれか。1つ選べ。

- 未成年者には、免許は与えられない。

- 免許の申請書は、卒業した大学を経由して厚生労働大臣に提出する。

- 免許の効力は、申請者が免許証を受け取った時から生じる。

- 免許を取り消されても、免許証を厚生労働大臣に返納する必要はない。

- 免許証が破れたという理由では、再交付を申請することはできない。

名称独占

▶105回一般理論(法規)141

薬剤師法に関する記述のうち、正しいのはどれか。1つ選べ。

- 薬剤師の任務は、「医療及び保健指導をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保する。」と定められている。

- 薬剤師でなければ、薬剤師又はこれにまぎらわしい名称を用いてはならない。

- 薬剤師免許は、薬剤師国家試験の合格によって発行される。

- 薬剤師は罪を犯しても、免許を取り消されることはない。

- 調剤に従事する薬剤師に限り、資格を確認できるよう氏名が公表される。

処方箋による調剤

▶106回必須(法規)73

以下の【 】に入る語句はどれか。1つ選べ。

薬剤師法第23条

薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の【 】によらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。

- 指示

- カルテ

- 処方せん

- 診断書

- 診療方針

調剤された薬剤の表示

- 患者の氏名、用法、用量

- 調剤年月日

- 調剤した薬剤師の氏名

- 調剤した薬局等の名称及び所在地

▶108回必須(実務)83

薬剤師法に基づき薬袋への記載が必須である事項はどれか。1つ選べ。

- 調剤した薬剤師氏名

- 処方した医師氏名

- 使用上の注意

- 処方箋発行日

- 医薬品名

▶102回必須(実務)83

薬袋に記載する事項として必須なのはどれか。1つ選べ。

- 処方医名

- 処方箋発行日

- 薬品名

- 使用上の注意

- 調剤年月日

情報の提供および指導

▶101回必須(法規)73

薬剤師法において、薬剤師が、販売又は授与の目的で調剤したときに、患者又は現にその看護に当たっている者に対して、情報の提供とともに行わなければならないとされているのはどれか。1つ選べ。

- 療養の方法の指導

- 薬学的知見に基づく指導

- 療養上の世話

- 処方箋の写しの交付

- 疑義照会の有無の告知

処方箋への記入・保存

- 薬剤師は、調剤済みとなった処方箋に、調剤済みの旨や調剤年月日などの事項を記入し、記名押印または署名しなければならない(法26条)。

- 薬局開設者は、調剤済みとなった処方箋を、その日から3年間保存しなければならない(法27条)。

▶107回必須(法規)71・99回必須(実務)81類問

調剤済みとなった処方箋に薬剤師が記載しなければならないのはどれか。1つ選べ。

- 患者の病名

- 患者の住所

- 調剤年月日

- 調剤した薬剤師の薬剤師名簿登録番号

- 服薬指導の内容

調剤録

- 薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない(法28条1項)。

- 薬局開設者は、調剤録を最終記入の日から3年間、保存しなければならない(3項)。

▶102回必須(実務)87

薬局において、薬剤師法に基づき、作成が義務づけられているのはどれか。1つ選べ。

- 薬剤情報提供書

- お薬手帳

- 領収書

- 明細書

- 調剤録

調剤録記入事項

- 患者の氏名・年令

- 薬名・分量

- 調剤、情報の提供、指導を行った年月日

- 調剤量

- 調剤、情報の提供、指導を行った薬剤師の氏名

- 情報の提供、指導の内容の要点

- 処方箋の発行年月日

- 処方箋を交付した医師等の氏名、住所・勤務先等

- 医師等の同意を得て処方箋に記載された医薬品を変更して調剤した場合の内容

- 医師等に疑義照会した場合の回答

▶100回必須(実務)82

薬剤師が保険調剤の調剤録を作成するタイミングとして最も適切なのはどれか。1つ選べ。ただし、分割調剤の場合を除く。

- 処方せんを受け付けた時

- 処方監査を終了した時

- 計数・計量調剤を終了した時

- 調剤薬鑑査を終了した時

- 処方せんが調剤済となった時

▶101回必須(実務)89

調剤録を作成するにあたり、該当する事項があった場合、記載が必要なのはどれか。1つ選べ。

- 後発医薬品の使用に関する患者の意向

- 患者の身長及び体重

- 患者の副作用歴

- 疑義照会の結果

- 残薬の状況

調剤・応需義務

- 薬剤師でない者は、原則として販売又は授与の目的で調剤してはならない(法19条)。

- 薬剤師は調剤の求めがあった場合、正当な理由なく拒んではならない。なお、処方箋を拒否できる正当な理由として、処方箋の内容に疑義があるが処方医師に連絡が付かず、疑義照会ができない場合などが挙げられる(法21条)。

▶108回一般理論(法規)142

薬剤師法が定める薬剤師の業務に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 薬剤師は、調剤の求めがあった場合、薬局開設者の許可があれば調剤を断ることができる。

- 薬剤師でない者は、原則、販売又は授与の目的で調剤できない。

- 薬剤師は、正当な理由があると認める場合には、薬剤師の判断で、処方箋に記載された医薬品の用法・用量を変更して調剤することができる。

- 薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合、患者の薬剤の使用状況を継続的かつ的確に把握し、必要な指導等を行わなければならない。

- 薬剤師は、処方箋が調剤済みになった場合には、速やかに処方箋を破棄しなければならない。

▶107回一般理論(法規)142

薬剤師法に規定されている薬剤師の業務に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあった場合には、正当な理由がなければ、調剤を断ってはならない。

- 処方箋中の疑わしい点について、処方医と連絡がとれない場合には、照会せずに調剤することができる。

- 薬局以外の場所では、いかなる場合も、販売又は授与の目的で調剤することはできない。

- 医師などの処方箋によらなければ、販売又は授与の目的で調剤することはできない。

- 調剤に従事する薬剤師は、薬剤師免許を携帯しなければ調剤できない。

▶104回必須(法規)71

薬剤師に関する記述のうち、正しいのはどれか。1つ選べ。

- 薬剤師の免許の効力は、薬剤師国家試験に合格した時から生じる。

- 薬剤師以外の者が調剤を行うことは、例外なく禁止されている。

- 薬剤師名簿への登録を行えば、自動的に保険薬剤師として登録される。

- 薬剤師でなければ、薬剤師又はこれにまぎらわしい名称を用いてはならない。

- 薬剤師の品位を損するような行為を行っても、免許を取り消されることはない。

▶98回一般(法規)144

調剤に関わる薬剤師法の規定のうち、条文に例外規定があるのはどれか。2つ選べ。

- 処方せんによらなければ調剤してはならないこと

- 薬剤師でない者は調剤してはならないこと

- 調剤した薬剤の容器又は被包に法定事項を記載すること

- 調剤した薬剤について適正な使用のための情報を提供すること

- 薬局以外の場所で調剤してはならないこと

▶103回一般理論(法規)144

薬剤師の業務に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 処方された医薬品を備蓄していなかったので、調剤を拒否した。

- 患者から薬袋不要の申出があったので、調剤した薬剤だけを交付した。

- 処方箋を交付した医師の同意を得て薬剤を変更して調剤した。

- 処方箋に発行の年月日の記載がなかったが調剤した。

- 薬剤師免許証を紛失し、再交付申請中であるが、調剤した。

▶99回必須(法規)72

薬剤師法に定める薬剤師の任務又は業務でないのはどれか。1つ選べ。

- 調剤

- 医薬品の供給

- 処方せん中の疑わしい点の医師、歯科医師又は獣医師への照会

- 調剤した薬剤についての患者等への情報提供

- 検査のための採血

刑法

秘密漏示罪

- 刑法134条に基づき、医師や薬剤師、医薬品販売業者、助産師等(これらの職にあった者含む)が正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らした場合、6月以下の懲役または10万円以下の罰金が規定されている。

- 告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪である(刑法135条)。

▶105回必須(法規)79

薬剤師が業務上知り得た人の秘密を漏らすと、秘密漏示罪に問われる場合があるが、その根拠となる法律はどれか。1つ選べ。

- 民法

- 薬剤師法

- 刑法

- 医薬品医療機器等法

- 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)

▶101回一般理論(法規)141

薬剤師の守秘義務(刑法第134条)に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 親告罪である。

- 正当な理由がある場合には、秘密を漏らしても、守秘義務違反にならない。

- 守秘義務違反によって懲役刑に処されることはない。

- 医師と薬剤師の守秘義務では、規定されている刑罰に差がある。

- 業務上知り得た秘密であっても、その後、薬剤師でなくなった場合には、その秘密を漏らしても、守秘義務違反にならない。

▶109回必須(法規)73

薬剤師法において規定されている事項はどれか。1つ選べ。

- 薬局の開設の許可

- 管理薬剤師の責務

- 一般用医薬品の取扱い

- 処方箋中の疑義の照会

- 守秘義務

保健師助産師看護師法

第4編1章 4.4〕看護職員等 p196~200

総則

厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。

●助産師

厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じょく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。

●看護師

厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。

▶108回必須(法規)73

以下のように法律で規定されているのはどれか。1つ選べ。

「厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者」

- 保健師

- 助産師

- 看護師

- 介護福祉士

- 介護支援専門員

▶101回一般理論(法規)144

医療従事者に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 看護師は、原則として、医師の指示がなくても、医薬品を授与し、医薬品についての指示をすることができる。

- 薬剤師は、病棟業務においては、診療の補助を業として行える。

- 医師は、治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、原則として、処方箋を交付しなければならない。

- 診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒むことはできない。

- 保健師とは、助産又は妊婦、じょく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。

医療保険制度

第4編2章 医療保険制度 p211~222

療養の給付

- 診察

- 薬剤又は治療材料の支給

- 処置、手術その他の治療

- 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

食事療養や生活療養などに係る給付は含まない。

▶100回必須(法規)77

医療保険制度において、「療養の給付」に含まれないのはどれか。1つ選べ。

- 診察

- 薬剤又は治療材料の支給

- 食事療養

- 処置、手術その他の治療

- 居宅における療養上の管理

国民皆保険

○被用者保険

- 会社員や公務員など事業者に使用される75歳未満の加入者とその扶養家族が被保険者である。

- 被用者保険として、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)、組合管掌健康保険(組合健保)、船員保険、各共済組合などがある。

○後期高齢者医療制度

- 75歳以上の者及び65歳以上75歳未満で寝たきり状態など一定の障害の状態にあり、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者が被保険者である。

○国民健康保険

- 被用者保険の加入者でも後期高齢者医療の被保険者でもない自営業者や農業従事者などが被保険者である。

- 保険者は、都道府県、市町村、国民健康保険組合である。

▶102回必須(法規)78

自営業などの人を対象とする医療保険はどれか。1つ選べ。

- 船員保険

- 国民健康保険

- 共済組合

- 組合管掌健康保険

- 全国健康保険協会管掌健康保険

▶105回一般理論(法規)149

我が国の医療保険制度に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 国民はいずれかの公的医療保険に加入する。

- 自らが将来使用する医療費を予め積み立てておく自助の原則による。

- 被用者保険と国民健康保険とでは、現物給付される医療の内容は異なる。

- 医療保険制度による医療の財源に、公費は含まれていない。

- 後期高齢者医療制度の被保険者には、75歳以上の者及び65歳以上75歳未満の寝たきり状態にある者が含まれる。

▶101回一般理論(法規)147

公的医療保険制度に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 国民皆保険制度が成立したのは、昭和30年代である。

- 国民健康保険の保険者は、国である。

- 最も加入者が多いのは、後期高齢者医療制度である。

- 全国健康保険協会管掌健康保険は、被用者保険である。

- 生活保護受給者は、国民健康保険に加入する。

▶99回一般(法規)148

わが国の医療保険制度の説明として、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 基本的にすべての国民が何らかの医療保険制度に加入する国民皆保険である。

- 加入者は、全国のすべての医療機関で療養の給付を受けることができる。

- 加入者が納めた保険料に応じて、給付される療養の種類に違いがある。

- 保険で給付される療養と保険外で給付される療養を併用できる場合がある。

- 75歳以上の者は、保険料を負担しない制度に加入する。

介護保険法

第5編1章 介護保険 p223~236

保険者

▶109回必須(法規)79

介護保険の保険者に該当するのはどれか。1つ選べ。

- 国民健康保険組合

- 健康保険組合

- 地方厚生局

- 都道府県

- 市町村及び特別区

被保険者・要介護認定

- 介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40~64歳の医療保険加入者である第2号被保険者である。

- 要介護認定の申請を受けた市町村は主治医意見書等により一次判定を行い、その結果に基づき市町村に設置された介護認定審査会が、要介護状態の区分(要支援1・2、要介護1~5の7区分)の審査・判定等を行う。

▶108回一般理論(法規)148

介護保険に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 保険者は、市町村(特別区含む)である。

- 保険給付を受けていない第2号被保険者は、保険料を支払う必要はない。

- 第2号被保険者は、特定疾病によって生じた障害による要支援・介護状態でなければ、保険給付を受けることはできない。

- 要介護認定(要支援認定を含む)は、主治医が行う。

- 要支援状態と認定された者はサービスの利用に際し費用の自己負担があるが、要介護状態と認定された者は自己負担がない。

▶102回一般理論(法規)146

介護保険に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 介護保険の被保険者が、自己の居宅で受けた介護サービスは、保険給付の対象とならない。

- 介護給付を受けようとする被保険者は、保険者である都道府県に対し医師の診断書を添えて申請する必要がある。

- 介護保険の第2号被保険者の保険料は、被保険者が加入する医療保険者が徴収する。

- 要介護状態とは、1年以上継続して常時介護を要すると見込まれる状態をいう。

- 要介護状態は5段階に、要支援状態は2段階に区分されている。

地域包括ケアシステム

▶107回必須(実務)82

以下の説明文に該当するのはどれか。1つ選べ。

厚生労働省において、2025年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるような仕組みを構築することを推進している。

- 地域包括ケアシステム

- 地域医療情報システム

- 地域連携クリニカルパス

- 健康サポート薬局

- かかりつけ薬局

▶103回必須(実務)87

地域包括ケアシステムに関する以下の文の【 】に当てはまるのはどれか。1つ選べ。

団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・【 】・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現していきます。

- 教育

- 出産

- 生業

- 予防

- 葬祭

食品各法

第7編2章 食品安全行政の動向 p282~296

食品安全基本法

▶105回必須(衛生)17

食品の安全性に係るリスク分析の3要素(リスク評価、リスク管理、リスクコミュニケーション)のうち、リスク評価を担う行政機関はどれか。1つ選べ。

- 厚生労働省

- 農林水産省

- 環境省

- 消費者庁

- 内閣府食品安全委員会

食品衛生法

- 食品衛生法は、「飲食に起因する」(食品、添加物、器具・容器包装、おもちゃ、洗浄剤)衛生上の危害の発生を防止するため、食品衛生に関する規格・基準や監視指導を規定している。

- 平成15年(2003年)の改正では、一定の量を超えて農薬等が残留する食品の販売などを原則禁止するポジティブリスト制度が導入された。これにより、残留基準が設定されていない無登録農薬が一律基準を超えて食品に残留している場合でも、規制ができるようになった。

- 平成30年(2018年)の改正では、HACCPに沿った衛生管理の制度化が行われた。HACCPとは、原材料入荷から製品出荷までの全工程で、危害要因を除去または低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保する衛生管理手法である。

▶106回一般理論(衛生)130

「食の安全性」を確保するための法制度に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 食品安全基本法において、消費者は食の安全性に積極的役割を果たすことが求められている。

- 食品衛生法において、食品に触れる器具、容器包装、洗浄剤、及び乳幼児が口にするおもちゃは規制・措置の対象とはならない。

- HACCPとは、食品製造における最終製品の抜き取り検査による衛生管理の方法である。

- 食品表示法において、厚生労働大臣により食品に関する表示の基準が定められている。

- 食品表示法において、食物アレルギーの発症数が多い、あるいは症状が重篤となる7品目を特定原材料と定め、表示を義務付けている。

▶101回一般理論(衛生)124

食品の安全に関わる法制度に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- ポジティブリスト制度により、国内で流通しているすべての農薬について、食品中の残留基準が個別に設定されている。

- HACCPとは、食品製造における最終製品の抜き取り検査による衛生管理の方法である。

- 特定保健用食品の関与成分の健康影響は、食品安全委員会が評価を行う。

- 食品表示法は、JAS法、食品衛生法、健康増進法の食品の表示に関する規定を統合して、包括的かつ一元的にしたものである。

- 食品添加物の規格や使用基準は、食品安全基本法で定められている。

化審法・化管法

第7編3章 化学物質の安全対策の動向 p297~298

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律〈化審法〉

●第一種特定化学物質

難分解性、高蓄積性、人または高次捕食動物への長期毒性

●監視化学物質

難分解性、高蓄積性、毒性不明

●第二種特定化学物質

難分解性、低蓄積性、人健康影響・生態影響のおそれがあるもの

▶100回必須(衛生)21

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)において、難分解性、高蓄積性及びヒト又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質の分類はどれか。1つ選べ。

- 監視化学物質

- 優先評価化学物質

- 特定毒物

- 第一種特定化学物質

- 第二種特定化学物質

化審法の制定契機

▶99回必須(衛生)21

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」によって規制されている第一種特定化学物質はどれか。1つ選べ。

- 塩化トリフェニルスズ

- トリクロロエチレン

- ポリ塩化ビフェニル

- ポリ塩化ジベンゾフラン

- ポリ塩化ジベンゾ-p-ジオキシン

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律〈化管法〉

PRTR制度とは、人の健康や生態系に有害なおそれがあるなどの性状を有する化学物質について、その取扱事業者に環境への排出量などを国に届け出る制度である。

●安全データシート(SDS)制度

SDS制度とは、化学物質等を他の事業者に譲渡または提供する際に、その物質の特性と取り扱いに関する情報をSDSにより事前に提供することを義務づける制度である。

▶108回一般理論(衛生)135

化審法及び化管法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 化審法の対象となる物質は、新規化学物質のみであり、化審法の公布前に製造・輸入されていた既存化学物質は、対象とはならない。

- 化審法における監視化学物質は、難分解性、低蓄積性であり、ヒト及び生活環境動植物に対して長期毒性を有する物質である。

- 化審法において、分解性の判定には活性汚泥が用いられる。

- 化管法において、安全データシート(SDS)制度は、対象となる事業者が対象化学物質の排出・移動量を国に届け出る制度である。

- 化管法において、PRTR制度の対象物質は、SDS制度の対象物質に指定されている。

▶105回一般理論(衛生)140

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)及び「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法)に関する記述のうち、誤っているのはどれか。1つ選べ。

- 化審法は、PCB(ポリ塩化ビフェニル)による環境汚染及び人での健康被害の発生を契機として制定された。

- 化審法では、新規化学物質を製造又は輸入するにあたって、事前に安全性の審査を受けることが義務付けられている。

- 化審法で定められている第二種特定化学物質は、難分解性で高蓄積性であり、人又は高次捕食動物への長期毒性を有する。

- 化管法では、指定された化学物質について、安全データシート(SDS)による事業者への情報提供が義務付けられている。

- 化管法において、PRTR制度の対象事業者は、指定された化学物質について、環境中への排出量及び廃棄物としての事業所外への移動量を国に届け出なければならない。

労働安全衛生法

第8編 労働衛生 p301~314

労働衛生の3管理

●作業環境管理

作業環境を的確に把握し、様々な有害要因を取り除いて、良好な作業環境を確保する。

●作業管理

作業の内容や方法によって有害な物質やエネルギーが人に及ぼす影響が異なるため、これらの要因を適切に管理して、労働者への影響を少なくする。

●健康管理

健康診断とその結果に基づく事後措置、健康指導であり、労働者の健康状態を把握し、作業環境や作業との関連を検討することにより、労働者の健康障害を未然に防ぐ。

▶108回一般理論(衛生)126

労働衛生管理に関する記述のうち、作業管理に該当するのはどれか。2つ選べ。

- 特殊健康診断を実施する。

- 作業環境測定を実施する。

- 局所排気を行う。

- 健康障害リスクを評価し、作業の手順や方法を最適化する。

- 作業者が呼吸用保護具を着用する。

環境基本法

第9編2章 人の健康保護と生活環境の保全 p324~333

環境基準

▶102回必須(衛生)25

環境基本法で規定された以下の公害のうち、環境基準が設定されていないのはどれか。1つ選べ。

- 大気汚染

- 悪臭

- 騒音

- 土壌汚染

- 水質汚濁

大気汚染に係る環境基準

- 二酸化硫黄

- 一酸化炭素

- 浮遊粒子状物質

- 微小粒子状物質(PM2.5)

- 二酸化窒素

- 光化学オキシダント

- ベンゼン

- トリクロロエチレン

- テトラクロロエチレン

- ジクロロメタン

このほかダイオキシン類対策特別措置法により、ダイオキシン類に対して大気中の環境基準が設定されている。

▶98回一般(衛生)140

大気中の濃度について環境基準が定められている物質はどれか。2つ選べ。

- トルエン

- ダイオキシン類

- ホルムアルデヒド

- 光化学オキシダント

- ジクロロプロパン

▶103回必須(衛生)25

大気中に含まれる物質のうち、環境基本法により環境基準が設定されていないのはどれか。1つ選べ。

- 一酸化炭素

- 二酸化炭素

- 二酸化窒素

- テトラクロロエチレン

- ベンゼン

水質汚濁に係る環境基準

環境基本法に基づき、水質汚濁に係る環境基準が定められており、以下の2基準に大別される。

○人の健康の保護に関する環境基準

- 全国の公共用水域(河川・湖沼・海域)と地下水に一律に適用される。

- 基準値が「検出されないこと」とされている物質として、全シアン、アルキル水銀、PCBが掲げられている。

○生活環境の保全に関する環境基準

- 公共用水域について、利水の態様に応じ、水域ごとに類型が指定されている。

- 河川では生物化学的酸素要求量(BOD)、湖沼と海域では化学的酸素要求量(COD)が基準として用いられている。

▶107回必須(衛生)24

公共用水域の水質汚濁に関する「人の健康の保護に関する環境基準」において、基準値が「検出されないこと」と定められているのはどれか。1つ選べ。

- カドミウム

- ヒ素

- アルキル水銀

- トリクロロエチレン

- 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

▶109回一般理論(衛生)138

水質汚濁に係る環境基準に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 水質汚濁防止法に基づいて、定められている。

- 水中の有機物量の指標として、河川では化学的酸素要求量(COD)、湖沼及び海域では生物化学的酸素要求量(BOD)が採用されている。

- 底層を利用する水生生物の個体群を維持できる場を保全・再生する目的で、湖沼及び海域において底層溶存酸素量の基準値が定められている。

- 地下水には、「生活環境の保全に関する環境基準」が定められている。

- 公共用水域には、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の「生活環境の保全に関する環境基準」が定められている。

大気汚染防止法

第9編2章 1.大気汚染対策の動向 p324~328

固定発生源対策

▶100回必須(衛生)25

大気汚染防止法で「特定粉じん」に指定されている物質はどれか。1つ選べ。

- ディーゼル排気粒子

- ばいじん

- スギ花粉

- 鉛ヒューム

- 石綿

廃棄物の処理及び清掃に関する法律〈廃棄物処理法〉

第9編4章 廃棄物対策の動向 p339~344

特別管理廃棄物

- 廃棄物処理法に基づき、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理廃棄物(特別管理一般廃棄物・特別管理産業廃棄物)として規定している。

- そのうち、医療機関等から排出される感染性の病原体が含有・付着した(またはそのおそれのある)廃棄物を感染性廃棄物といい、感染性一般廃棄物(紙くず、包帯、脱脂綿等)と感染性産業廃棄物(血液、注射針、メス、レントゲン定着液等)に分類される。なお、注射器については使用・未使用に関わらず感染性産業廃棄物として扱う。

▶107回必須(衛生)25

医療機関により廃棄される未使用の注射針が該当する区分として、最も適切なのはどれか。1つ選べ。

- 事業系一般廃棄物

- 家庭系一般廃棄物

- 特別管理一般廃棄物

- 特別管理産業廃棄物

- 非感染性廃棄物

▶106回必須(衛生)25

指定感染症の治療・検査時に使用された医療用マスクを滅菌せずに廃棄する際の分類として、適切なのはどれか。1つ選べ。

- 産業廃棄物

- 事業系一般廃棄物

- 感染性一般廃棄物

- 特別管理産業廃棄物

- 感染性産業廃棄物

学校保健安全法

第10編 学校保健 p345~355

学校薬剤師

- 学校薬剤師は、大学以外の学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校)に設置が義務付けられている。

- 職務として、学校保健計画・学校安全計画の立案への参与、環境衛生検査、健康相談、保健指導、必要な指導及び助言等が定められている。

▶107回必須(法規)80・98回必須(実務)90類問

学校薬剤師の設置が法律で義務付けられていないのはどれか。1つ選べ。

- 幼稚園

- 小・中学校

- 高等学校

- 大学

- 特別支援学校

令和7年2月13日実施の第108回助産師国家試験の全問題と正答を掲載します。

また、内容に応じて衛生テキスト「国民衛生の動向2025/2026」の参照章・ページを示します。問題を解きながら本誌を確認することで、より問題の理解を深めることできます。

分野別解説付き問題まとめ

を合わせて活用しながら、合格に近づく過去問対策を進めて頂ければ幸いです。

なお、最新の統計の記載、法律の改正、不適切問題などにより、一部問題を改変、削除しています。

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

第108回助産師国家試験目次

第108回助産師国家試験・午前(55問)

▶午前1

産後の授乳について母乳栄養または人工栄養にするか迷っている初妊婦に対して、助産師は具体的な授乳のイメージができるように説明し「一緒に考えましょう」と伝えた。

このときの助産師の対応は、倫理原則のうちどれか。

- 正義

- 善行

- 無危害

- 自律尊重

▶午前2

妊婦の摂取量が過量な場合に、有機水銀による胎児の健康障害が最も懸念される魚介はどれか。

- サバ

- ブリ

- カツオ

- クロマグロ

▶午前3

Aさん(54歳、女性、専業主婦)は夫と2人暮らしである。趣味は読書で家事以外で家から出ることは少ない。

Aさんが運動不足によってリスクが高くなる健康問題はどれか。

- 1型糖尿病

- 子宮内膜症

- 腹圧性尿失禁

- メタボリックシンドローム

▶午前4

卵胞の発育で正しいのはどれか。

- 排卵時の卵胞の直径は3~5mmである。

- 初経のころの原始卵胞数は出生時より少ない。

- 排卵されなかった卵胞はグラーフ卵胞となる。

- プロゲステロンの作用によって排卵に至る卵胞が1つになる。

▶午前5

男性不妊のリスク因子はどれか。

- 腎結石

- 低身長

- 両側鼠径ヘルニア修復術の既往

- 単純ヘルペスウイルスの感染の既往

▶午前6

妊娠初期にみられる生殖器の変化で正しいのはどれか。

- 子宮頸部は茶褐色を示す。

- 子宮体部は非対称性に増大する。

- 卵巣は妊娠8週までに縮小する。

- 子宮内膜に子宮体部の全血流量の90%が分布するようになる。

▶午前7

胎児の免疫で正しいのはどれか。

- 先天感染に対してIgMが産生される。

- T細胞が産生されるのは出生後である。

- 血中の主要な免疫グロブリンはIgAである。

- B細胞が血中に現れるのは在胎30週ころからである。

▶午前8

胎児が吸啜と嚥下の協調運動ができるようになる在胎週数はどれか。

- 20週~22週

- 24週~26週

- 28週~30週

- 32週~34週

▶午前9

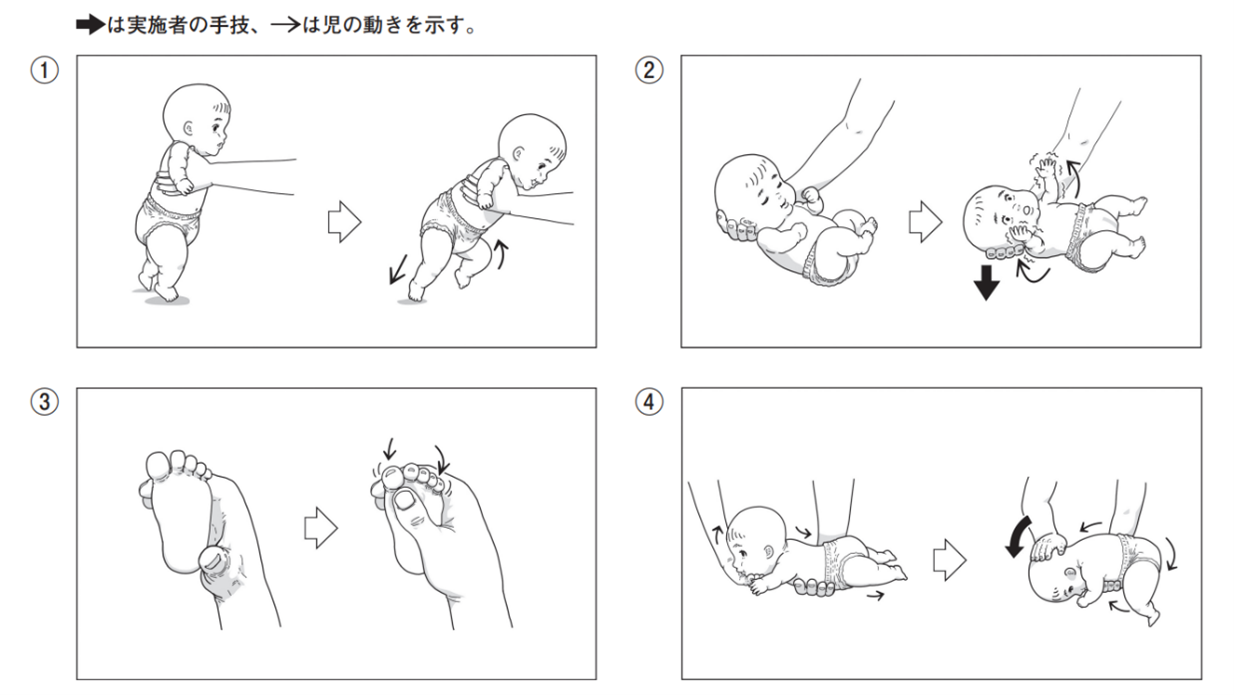

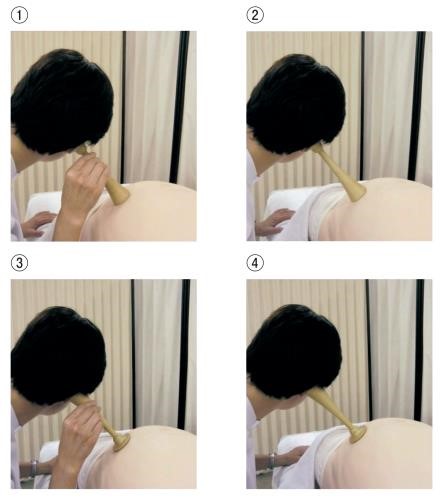

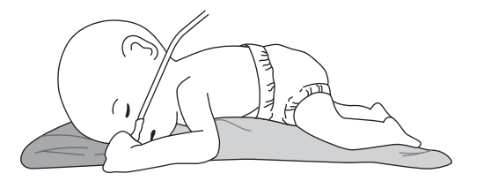

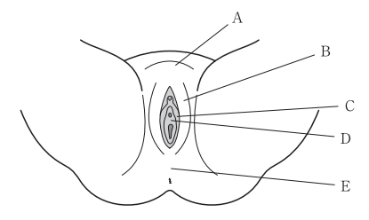

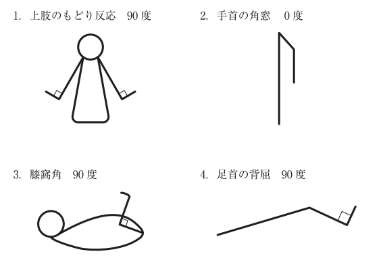

乳児にみられる反射を別に示す。

正期産で生まれた児が生後3、4か月になったころに、消失する反射はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

▶午前10

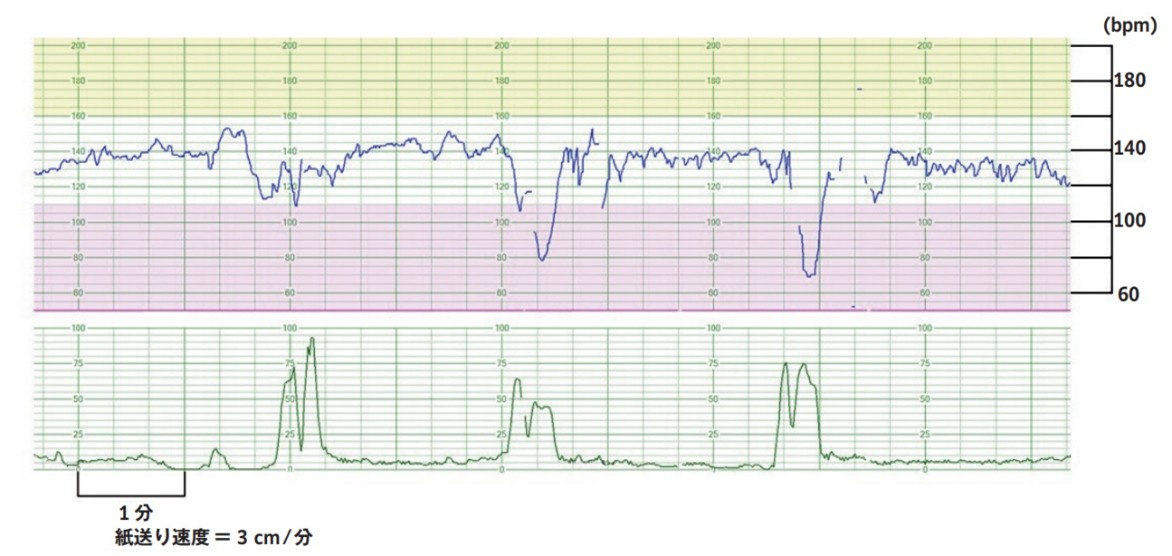

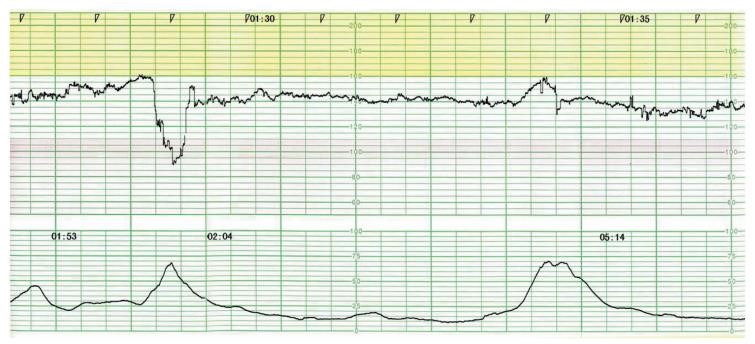

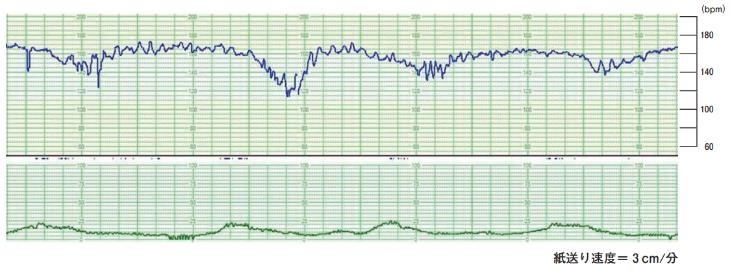

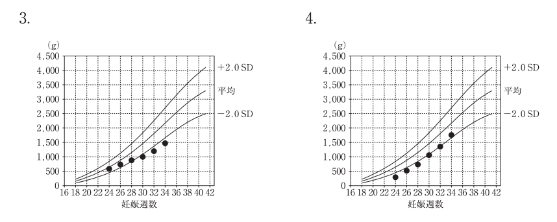

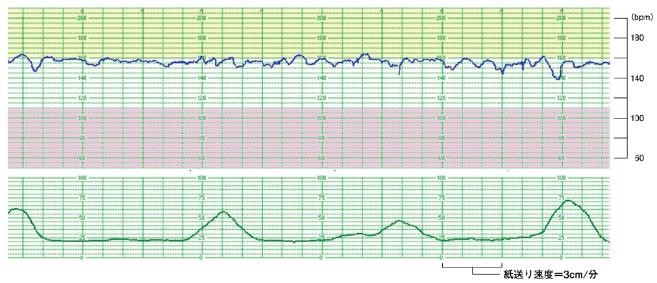

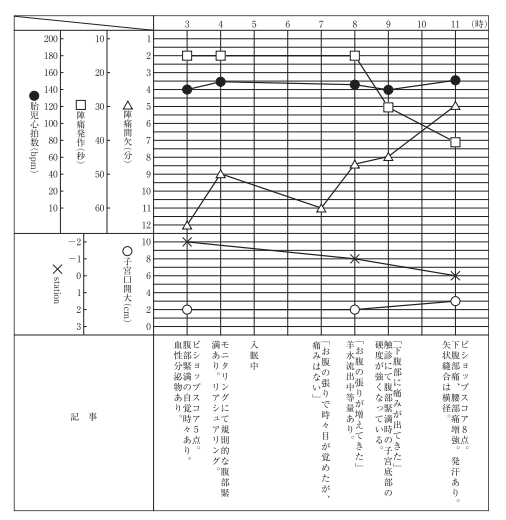

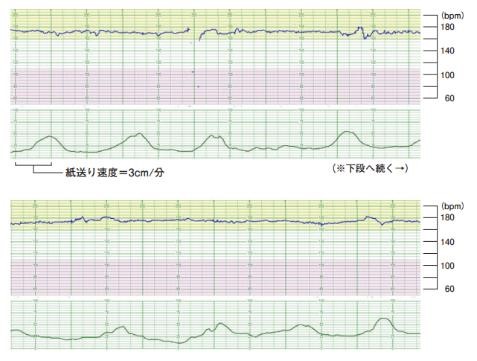

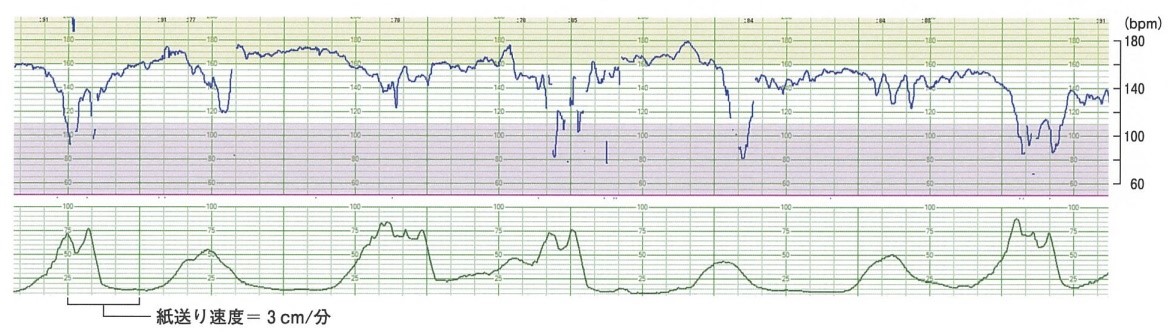

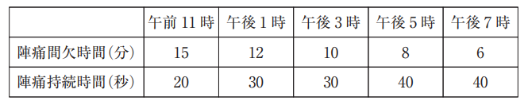

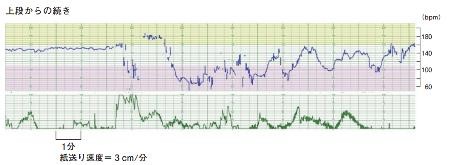

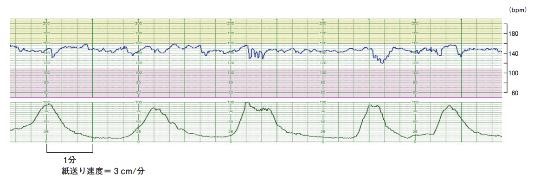

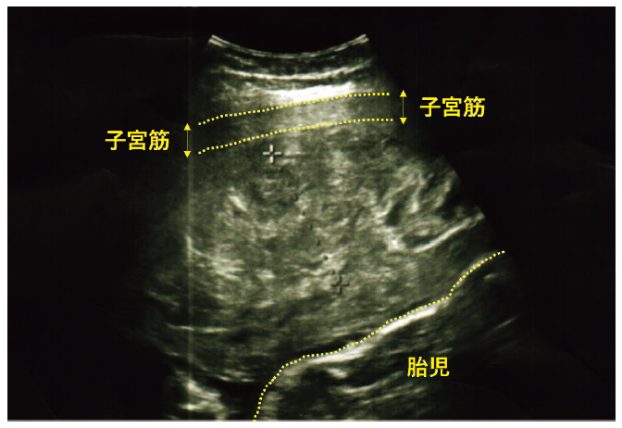

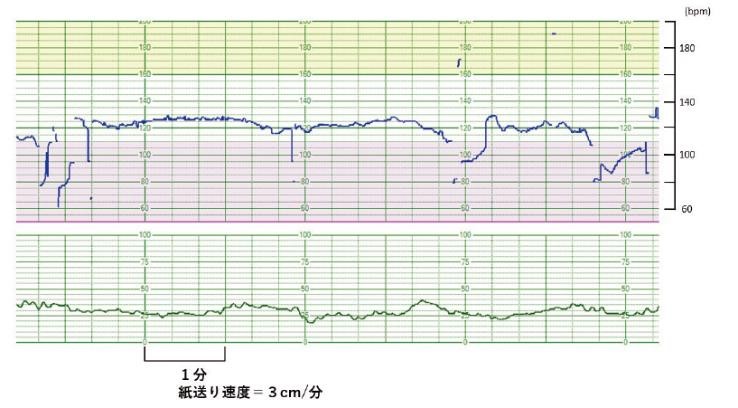

Aさん(39歳、初産婦)は、妊娠36週3日に前期破水で入院した。翌日の午前7時から陣痛が発来し、内診所見は、子宮口4cm開大、展退度60%、Station-1、子宮頸管の硬度は中、子宮口の位置は中央であった。午前11時からの胎児心拍数陣痛図を別に示す。

このときのアセスメントで正しいのはどれか。

- 過強陣痛である。

- 臍帯圧迫が起きている。

- 子宮内感染が起きている。

- 胎児がアシドーシスである。

▶午前11

異所性妊娠の発生が最も多い部位はどれか。

- 腹膜

- 卵巣

- 卵管間質部

- 卵管膨大部

▶午前12

甲状腺機能亢進症合併妊娠で正しいのはどれか。

- 抗甲状腺薬は胎児の甲状腺機能を亢進させる。

- 甲状腺機能亢進症は産後に軽快することが多い。

- 甲状腺機能亢進状態が続くと早産のおそれがある。

- 妊婦全員に甲状腺機能検査を行うことが推奨されている。

▶午前13

サイトメガロウィルスの母子感染で正しいのはどれか。

- 発生頻度は0.01%程度である。

- 新生児尿の核酸検査で診断する。

- 近年の妊婦の抗体保有率は上昇している。

- 妊娠以前に感染の既往がある妊婦では発生しない。

▶午前14

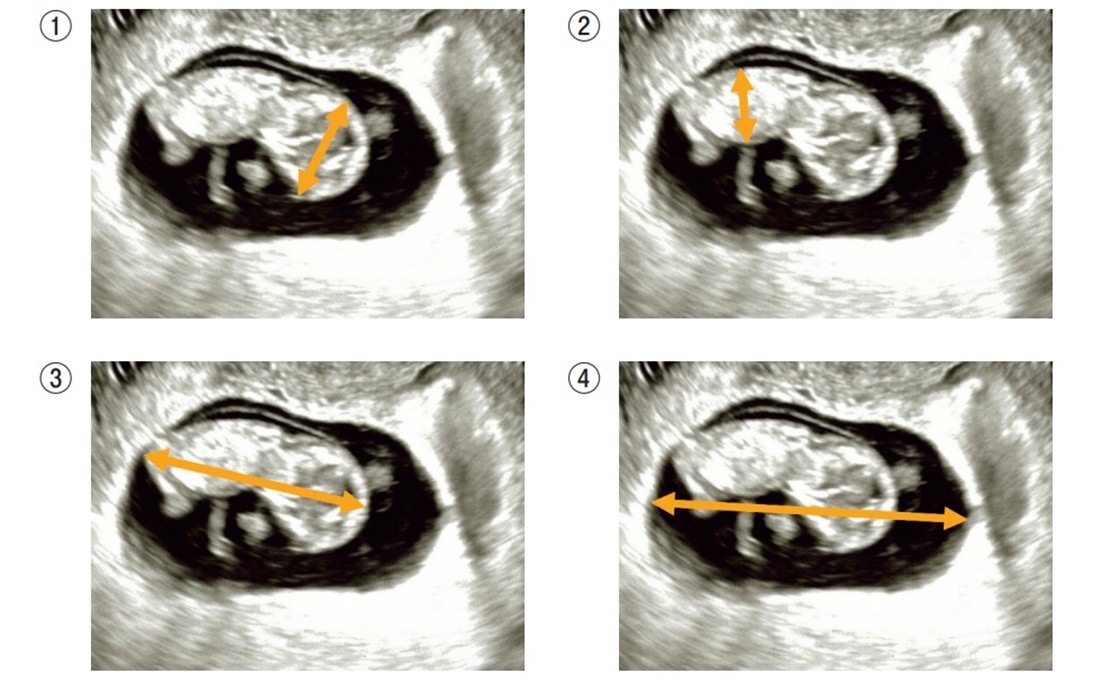

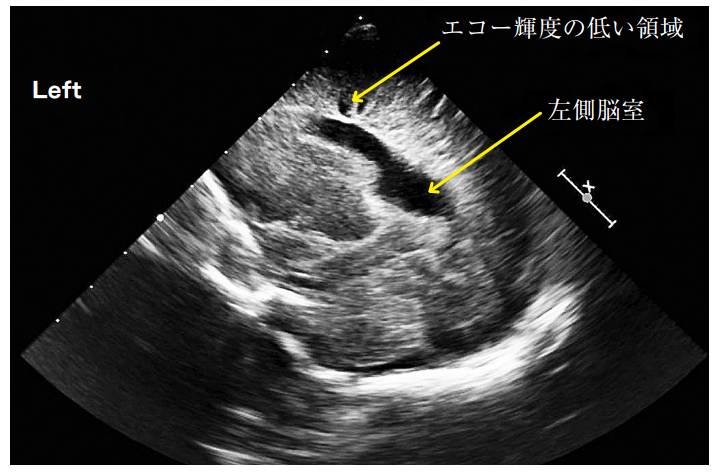

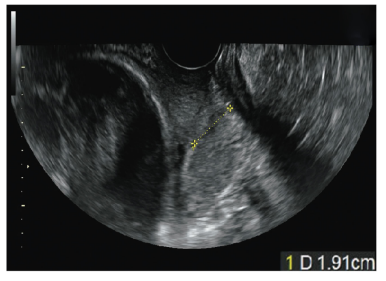

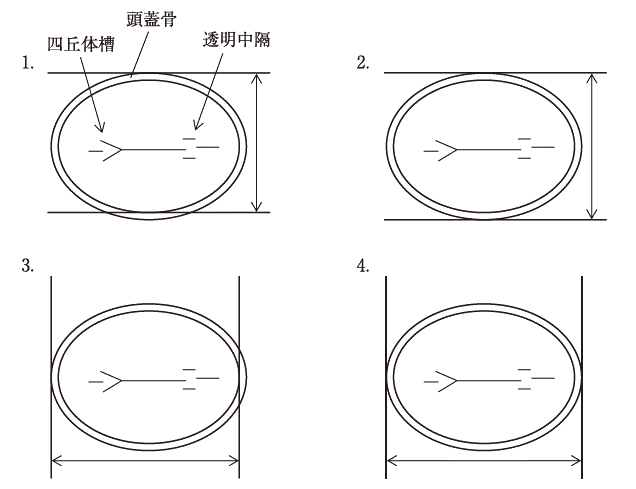

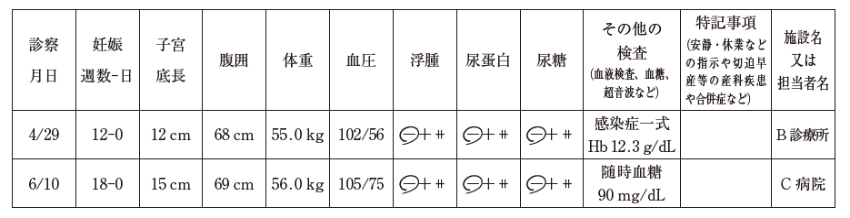

Aさん(初妊婦)は、自宅で妊娠反応が陽性となり、産婦人科クリニックを受診した。Aさんは「最終月経から約10週経過していると思うが、記憶が曖昧」と話す。 胎児超音波検査の写真を別に示す。

妊娠週数を確定するために計測する部位はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

▶午前15

会陰切開の縫合部痛を訴えている褥婦へのケアで正しいのはどれか。

- 仰臥位を勧める。

- シャワー浴を禁止する。

- 会陰部への冷罨法を勧める。

- 産褥期の性交痛とは関連しないことを伝える。

▶午前16

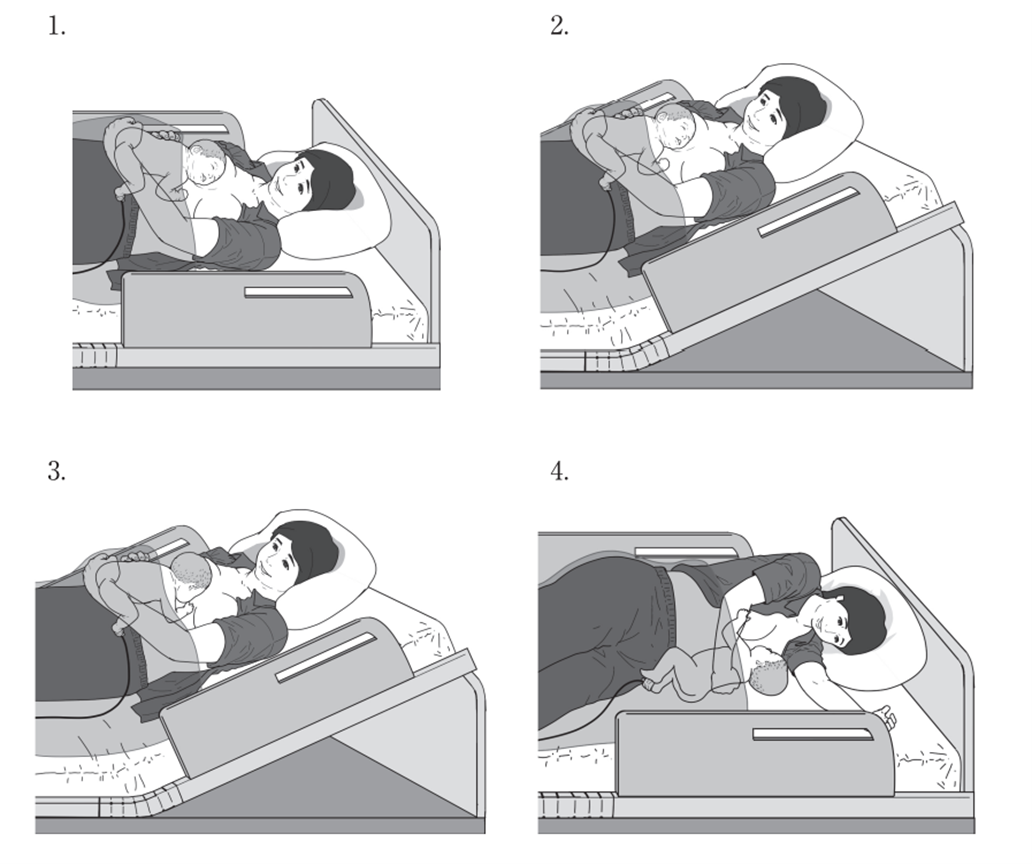

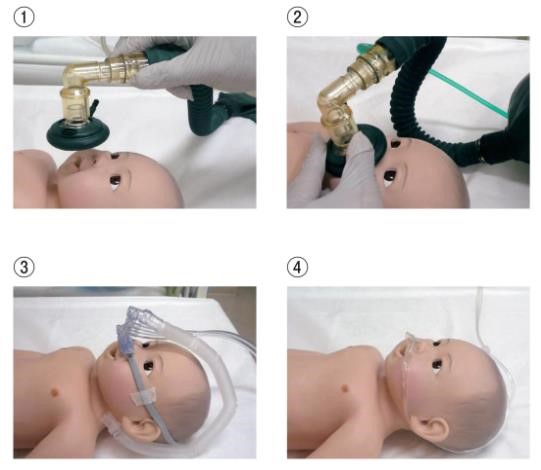

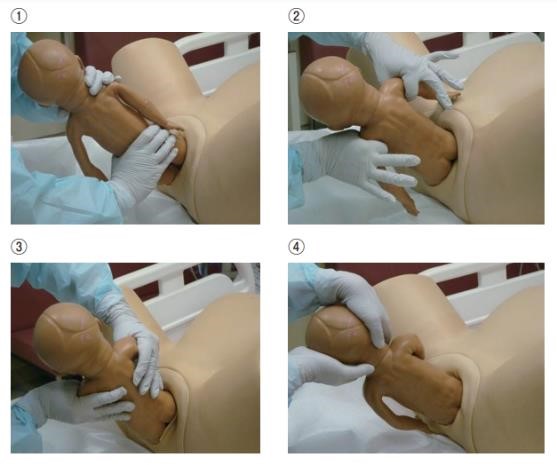

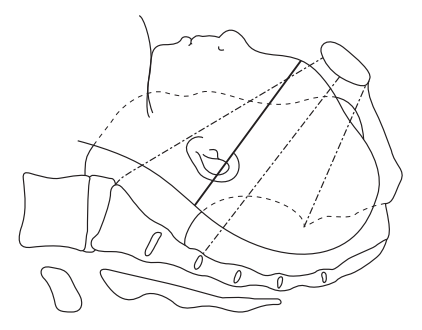

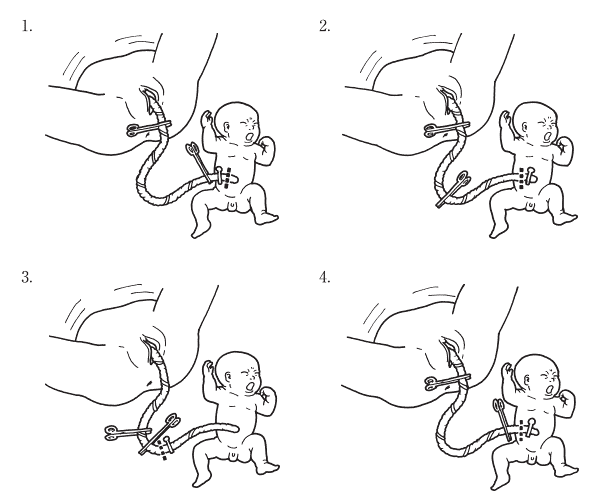

正期産の正常新生児と分娩後の母親に対して早期母子接触を行う。母子ともに状態は安定している。

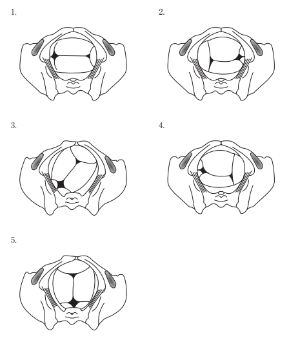

母子の体位を図に示す。

望ましいのはどれか。

▶午前17

身体発育や神経発達に異常のない乳幼児の月齢と睡眠パターンの組合せで適切なのはどれか。

- 生後1か月――昼夜の区別なく睡眠と覚醒を繰り返す。

- 生後4か月――1日の睡眠回数が8回になる。

- 生後7か月――夜間2時間おきに目を覚ます。

- 生後12か月――1日の睡眠時間が7時間になる。

▶午前18

Aちゃん(6か月、男児)は、救急外来に搬送された。母親は「Aちゃんが泣き止まないため、父親があやすつもりで強く揺さぶったところ、しばらくしたらぐったりした」と話している。Aちゃんは、CT検査の結果、硬膜下血腫が確認された。外見上の外傷は認められなかった。

このときAちゃんに生じている可能性が高いのはどれか。

- 下血

- 眼底出血

- 鼓膜穿孔

- 股関節の脱臼

▶午前19

地域周産期母子医療センターであるA病院は、B市の事業委託を受けて産科病棟内で短期入所(ショートステイ)型の産後ケア事業を実施することになった。

新規事業のPDCAサイクルで計画にあたるのはどれか。

- 利用者の募集

- 1日の利用人数の設定

- 食事メニューの見直し

- 利用者へのアンケート調査

▶午前20

妊婦健康診査の公費負担について正しいのはどれか。

- 国が全額公費負担している。

- 妊婦1人当たりの公費負担額は全国一律である。

- 多胎と単胎の妊婦健康診査の公費負担額は同じである。

- 全市区町村で妊婦1人当たり14回以上の公費負担をしている。

▶午前21

周産期医療の体制構築に係る指針において、総合周産期母子医療センターの母体・胎児集中治療室〈MFICU〉に求められる事項で正しいのはどれか。

- 占有の手術室

- 1床につき6.3m2の個室

- 3床に1名の助産師又は看護師の配置

- 経皮的酸素分圧〈tcPO2〉監視装置の設置

▶午前22

子を持つ親の支援に関する項目と根拠法令の組合せで正しいのはどれか。

- ひとりで子どもを育てる母親の就業支援――男女共同参画社会基本法

- ファミリーサポートセンターでの支援――次世代育成支援対策推進法

- 未就学の子の看護休暇の取得――育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉

- 出産育児一時金の支給――労働基準法

▶午前23

Aさん(32歳、初産婦)は、女児を正常分娩で出産した。母子ともに経過は順調で、混合栄養である。退院前日に大規模災害が発生した。Aさんの退院先は断水しているが、建物の崩壊はない。Aさんは退院を希望している。

退院時に説明する内容で適切なのはどれか。

- 「母乳分泌の量に関わらず母乳は中止しましょう」

- 「哺乳瓶の代わりに紙コップを使用することができます」

- 「調乳には硬水のミネラルウォーターを使用してください」

- 「退院先の断水が復旧するまで赤ちゃんは病院で預かります」

▶午前24

Aさん(40歳)は、不妊治療にて妊娠し、妊娠10週で流産した。不妊専門相談センターの電話相談で「初めての妊娠で、楽しみにしていたのに。どうしたらよいか分かりません」と話した。

不妊専門相談センターの助産師がAさんに最初に話す内容で適切なのはどれか。

- 「里親制度について説明しましょう」

- 「ご家族はどのように言っているのですか」

- 「染色体検査を受けることをお勧めします」

- 「流産となり気持ちが混乱しているのですね」

- 「習慣流産の治療で有名な病院を紹介しましょう」

▶午前25

正常分娩にて出生し、完全母乳栄養中の健康な乳児において、生後1か月の腸内 細菌叢で最も優位になるのはどれか。

- ビフィズス菌

- ブドウ球菌

- 乳酸桿菌

- 連鎖球菌

- 大腸菌

▶午前26

思春期を対象にした月経に関する説明で正しいのはどれか。

- 「18歳までは初経がなくても正常です」

- 「運動選手の場合は、月経がなくても正常です」

- 「月経周期が33日でも規則的であれば問題ありません」

- 「月経痛があっても鎮痛薬は使わないようにしましょう」

- 「10歳代で起こる月経困難症は、何かの病気がある可能性が高いです」

▶午前27

分娩後の恥骨結合離開で安静臥床中の褥婦への対応で適切なのはどれか。

- 座位保持ができるようになってから授乳を開始する。

- 恥骨の触診は手掌全体で恥骨に圧をかけて押す。

- 恥骨と大転子周囲を骨盤ベルトで固定する。

- 産後2、3日で治癒することを伝える。

- 骨盤底筋体操を勧める。

▶午前28

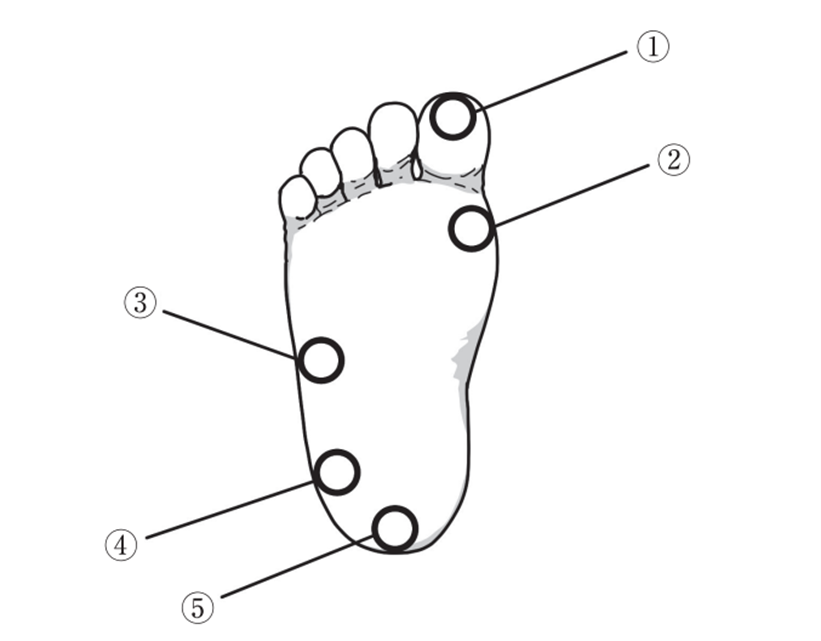

新生児の足底を図に示す。

新生児マススクリーニング検査の採血時の穿刺部位で正しいのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

▶午前29

4か月児健康診査における視覚の標準的な発達を確認するための項目で正しいのはどれか。

- 斜視

- 視力

- 追視

- 色の区別

- 光への反応

▶午前30

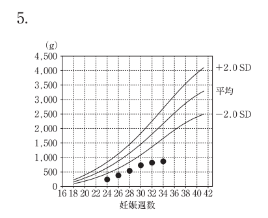

Aさん(初産婦)は妊娠35週0日でBちゃん(女児)を出産した。Bちゃんの出生時の身長は42cm、体重は2,200gであった。

Bちゃんが該当するのはどれか。

- appropriate for gestational age

- heavy for gestational age

- large for gestational age

- light for gestational age

- small for gestational age

▶午前31

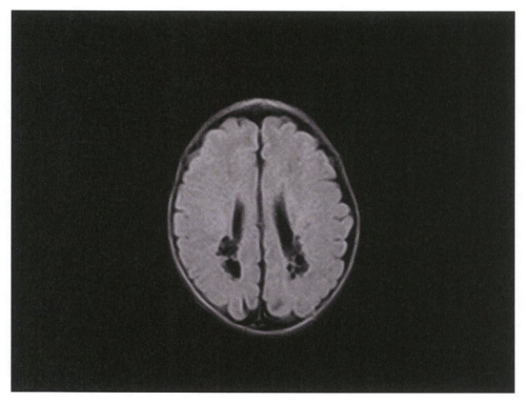

早産児の脳室内出血で正しいのはどれか。

- 低体温療法の適応である。

- 生後72時間以内に起こりやすい。

- 約80%が分娩時外傷によって起こる。

- 在胎34週以降の出生児に起こりやすい。

- 急性期の診断には頭部MRI検査が有用である。

▶午前32改題

日本の令和5年(2023年)の人口動態統計における妊産婦死亡の死因別死亡数のうち、直接産科的死亡で最も多いのはどれか。

- 妊娠、分娩及び産じょくにおける浮腫、タンパク〈蛋白〉尿及び高血圧性障害

- 前置胎盤及び(常位)胎盤早期剝離

- 産科的塞栓症

- 子宮外妊娠

- 分娩後出血

▶午前33

銅付加型子宮内避妊器具〈Cu-IUD〉について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 最長1年使用できる。

- 高い避妊効果がある。

- 未産婦に適している。

- 乳汁分泌量に影響を及ぼす。

- 緊急避妊法として使用される。

▶午前34

妊娠の成立に関して正しいのはどれか。2つ選べ。

- 排卵後の卵胞は黄体形成ホルモン〈LH〉を産生する。

- 受精は排卵の12~24時間後に行われる。

- 受精とは精子と卵子が結合し細胞質と核が融合することである。

- 受精卵は桑実胚期に着床する。

- 子宮内膜の増殖期に受精卵が着床する。

▶午前35

正常分娩進行中の子宮の変化で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 子宮峡部は伸展して薄くなる。

- 子宮頸部は下方から開大する。

- 子宮峡部が収縮し子宮体部が伸展する。

- 子宮洞筋部の収縮は娩出の原動力となる。

- 組織学的子宮口の位置に生理的収縮輪が形成される。

▶午前36

Whooleyの包括的2項目質問票の説明で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 使用は医師に限られている。

- 妊娠期の使用が推奨されている。

- 全般性不安障害〈全般不安症〉の発症を評価する。

- 直近7日間に該当する症状がよくあったかを尋ねる。

- 質問への回答のいずれかが「はい」であれば抑うつ状態の可能性がある。

▶午前37

Aさん(22歳、初妊婦)は、妊娠前に外陰部の腫瘤を自覚していたが、自然に消失したという。産婦人科の初診時に梅毒血清反応と梅毒トレポネーマ抗体血清検査を行ったところ、いずれも陽性であった。

Aさんへの治療で正しいのはどれか。2つ選べ。

- ペニシリン系抗菌薬を投与する。

- 妊娠12週以降に治療を開始する。

- 治療効果の判定は梅毒血清反応で行う。

- 陰圧室に隔離して治療を行う必要がある。

- 外陰部に副腎皮質ステロイド軟膏を塗布する。

▶午前38

出生後1時間の新生児の呼吸の異常所見はどれか。2つ選べ。

- 呼吸数が50/分である。

- 周期性呼吸がみられる。

- 呼気時に呻吟がみられる。

- 胸骨上窩の陥没呼吸がみられる。

- 吸気時に前胸部と腹部が同時に上昇する。

▶午前39

在胎30週で出生した極低出生体重児。先天性疾患や合併症はなく、日齢65に退院することとなった。自宅では保育所に通っている2歳の兄が両親とともに生活しており、兄の通う保育所ではインフルエンザとRSウイルス感染症が流行している。

退院時に児に行う感染予防対策で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 予防的抗菌薬の投与

- 肺炎球菌ワクチンの接種

- 副腎皮質ステロイド薬の吸入

- インフルエンザワクチンの接種

- 抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体の投与

▶午前40

Aさんは、妊婦健康診査でHBs抗原陽性、HBe抗原陽性を指摘された。

母子感染予防策で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 予定帝王切開で分娩を行う。

- 出産直前の母体にγ-グロブリンを投与する。

- 出生直後の児にB型肝炎ワクチン接種を行う。

- 生後2か月で抗HBsヒト免疫グロブリンを児に投与する。

- 出生12時間以内に抗HBsヒト免疫グロブリンを児に投与する。

次の文を読み41~43の問いに答えよ。

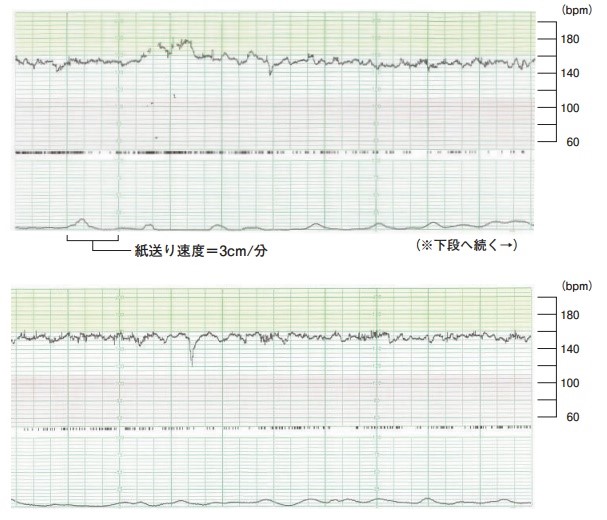

Aさん(30歳、1回経産婦)は、妊娠37週の妊婦健康診査でB群溶血性連鎖球菌〈GBS〉陽性であったが、それ以外の妊娠経過に異常はなかった。妊娠40週5日の午後10時にAさんは電話で「午後4時くらいから不規則に子宮収縮がありましたが、午後7時からは規則的に15分間隔になり、今も変わりません。生理痛のような痛みがあります。昨日の妊婦健康診査で、子宮の出口は2cm開いていると言われました。昨日から褐色のおりものがありますが、破水はしていません。いきみたい感じはありません」と落ち着いて話した。

▶午前41

Aさんは「病院までは30分くらいで行けます。上の子は近所に住む実母に預けることができます。どうしたらよいでしょうか」と話した。

電話でのAさんへの説明で適切なのはどれか。

- すぐに来院してもらう。

- 破水後にもう一度電話してもらう。

- 明日の午前中に外来を受診してもらう。

- 陣痛が10分間隔になったら来院してもらう。

- いきみたい感じがでてきたら来院してもらう。

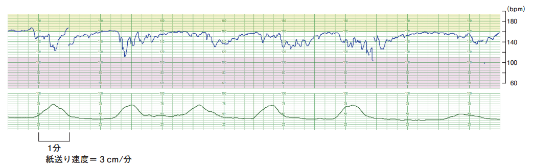

▶午前42

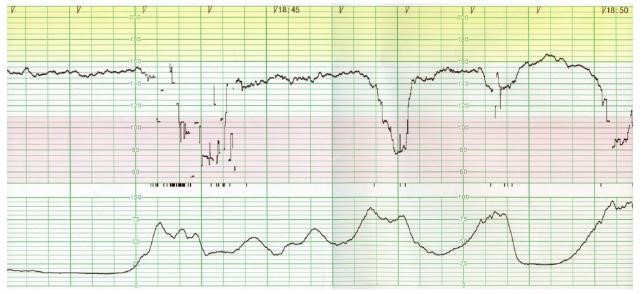

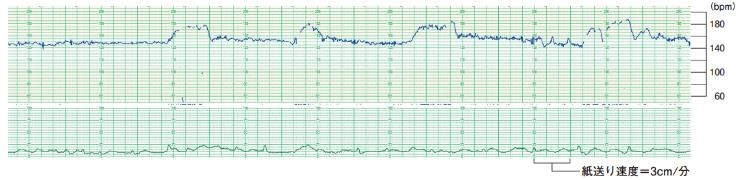

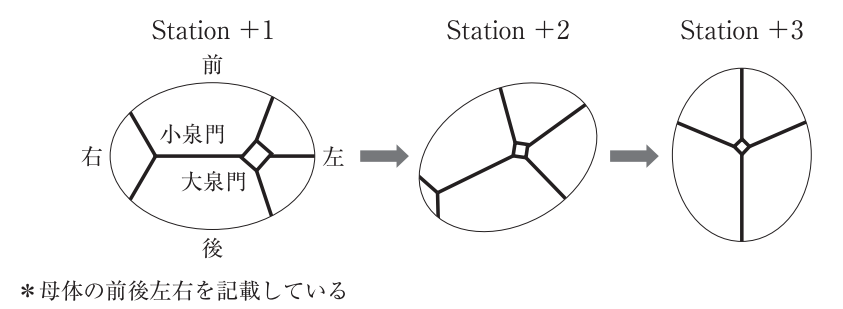

その後Aさんは入院し、陣痛発来5時間後に陣痛間欠5分、陣痛発作40秒となった。内診所見は、子宮口7cm開大、展退度80%、Station±0、子宮頸管の硬度は軟、子宮口の位置は前方であった。矢状縫合は斜径、小泉門は5時方向、卵膜は触れず、薄いピンク色の羊水の流出を確認した。胎児心拍数陣痛図の波形はレベル2。腰部痛があるため左側臥位で過ごしており、肛門が押される感じがすると訴えている。

このときの対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 入浴するよう促す。

- 四つん這いの姿勢になるよう促す。

- エネルギー源となる食事の摂取を勧める。

- Valsalva〈バルサルバ〉法を実施してもらう。

- 分娩監視装置による連続モニタリングから、間欠的胎児心拍数聴取にする。

▶午前43

Aさんは、分娩開始後9時間で正常分娩した。分娩後、左正中側切開への縫合術が行われた。分娩時出血量は440mLで、子宮収縮は良好であった。分娩5時間後、Aさんは尿意を感じ、トイレまで歩行したが尿は出なかった。体温36.8℃、脈拍78/分、血圧138/74mmHg。子宮底の高さは臍高で硬く触れ、流血はない。口渇なし。意識は清明である。会陰切開縫合部の腫脹と発赤はない。触診で膀胱充満がみられた。膀胱部の不快感はない。

Aさんの尿が出ない原因で考えられるのはどれか。

- 脱水

- 尿路感染症

- 子宮復古不全

- 骨盤底筋群の弛緩

- 膀胱壁の平滑筋の麻痺

次の文を読み44~46の問いに答えよ。

Aさん(34歳、初産婦)は、妊娠40週4日。妊娠中の経過は、母児ともに順調で推定胎児体重は2,980gである。本日、午前1時から、10分おきに子宮収縮が出現したため、午前3時に来院した。入院から12時間後、内診所見は子宮口9cm開大、展退度100%、Station+2であった。胎児は第1胎向、第1分類、胎児心拍数陣痛図の波形はレベル1である。分娩室に入室して側臥位で過ごしているが、呼吸が乱れ全身に力が入っている。

▶午前44

このときの助産師の対応で適切なのはどれか。

- 酸素投与を行う。

- 仰臥位を勧める。

- 深呼吸を促す。

- 排泄を促す。

▶午前45

1時間後、Aさんは左側臥位で分娩をすることとなった。第4回旋で児の顔が向くと考えられる方向はどれか。

- Aさんの肛門側

- Aさんの恥骨側

- Aさんの左足側

- Aさんの右足側

▶午前46

児の出生から15分後に胎盤娩出した。Aさんは興奮気味で気分が高揚している様子である。分娩時出血量は320mLであった。1時間値は体温37.3℃、呼吸数30/分、脈拍84/分、血圧108/68mmHg、出血量40mL、子宮底の高さは臍高。硬度はやや良好で、子宮底マッサージで良好となった。

このときの観察結果で正常から逸脱しているのはどれか。

- 体温

- 呼吸数

- 脈拍

- 血圧

- 出血量

次の文を読み47~49の問いに答えよ。

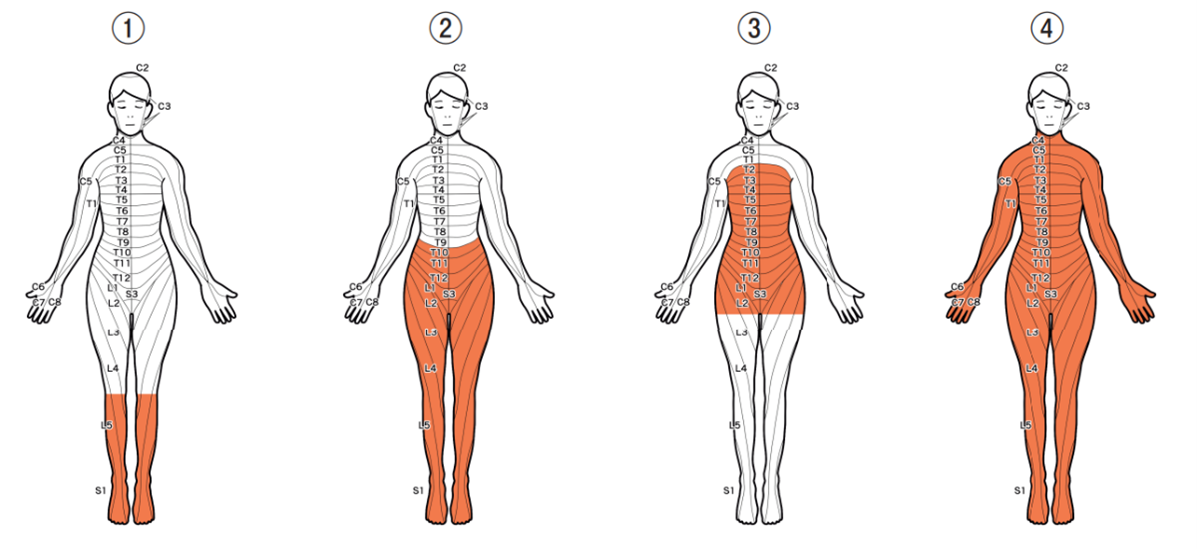

Aさん(36歳、初産婦)は、胎児超音波検査は異常なく、妊娠経過は順調であり無痛分娩を希望している。妊娠40週5日、陣痛発来し入院した。医師がカテーテルを硬膜外腔に挿入し、テストドーズをカテーテルに注入し、母児ともに問題ないことを確認した。その後、硬膜外麻酔を開始し、Aさんの痛みは和らぎ、息苦しさはなかった。コールドテストにて麻酔が効いている範囲を評価した。

▶午前47

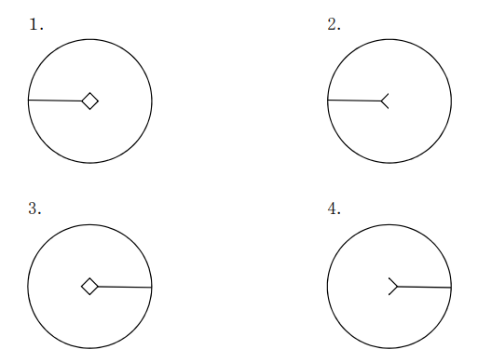

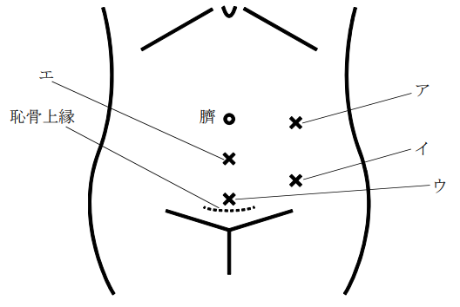

図を別に示す。このときコールドテストで冷感を感じない部位を橙色で示す。

適切な範囲はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

▶午前48

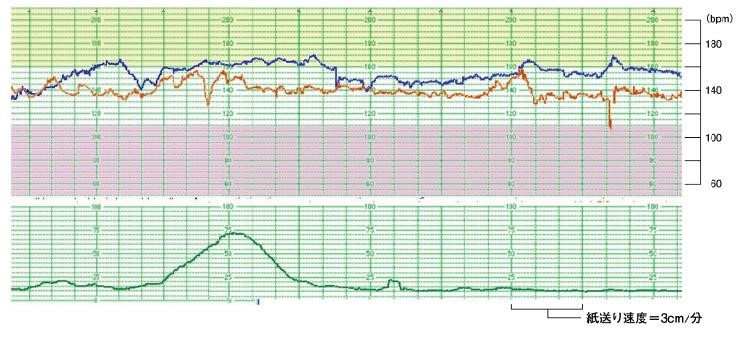

2時間後、Aさんの内診所見は既破水、子宮口3cm開大、展退度50%、Station±0であった。胎児心拍数陣痛図で、胎児心拍数は60bpmで2分間持続した。

このときの助産師の対応で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 体位を変える。

- 抗菌薬の準備をする。

- 医師に診察を依頼する。

- オキシトシンの点滴を準備する。

- 医師に硬膜外麻酔薬の投薬追加を提案する。

▶午前49

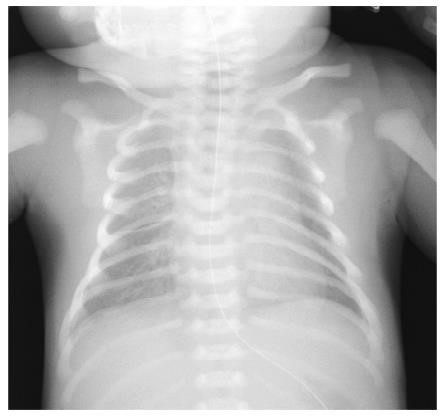

その後、Aさんは緊急帝王切開で女児を分娩した(羊水混濁なし)。児は、3,108g、Apgar〈アプガー〉スコア1分後8点、5分後9点であった。出生後5時間の時点で、児は、呼吸数120/分、心拍数160/分、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉92%(room air)、直腸温38.0℃で、医師は新生児搬送することに決めた。

新生児搬送までの児への対応で正しいのはどれか。

- 酸素を投与する。

- 直接母乳を与える。

- 冷罨法で体温を下げる。

- 肺サーファクタント補充療法の準備をする。

次の文を読み50~52の問いに答えよ。

令和4年(2022年)3月1日、Aさん(27歳、初産婦)は妊娠28週0日、自宅で胎動の減少、性器出血、持続的な腹部の痛みを認めた。かかりつけの地域周産期母子医療センターを受診し、直ちに常位胎盤早期剝離と診断され、緊急帝王切開術にてBちゃんを出産した。Bちゃんの出生時の体重は1,300g、Apgar〈アプガー〉スコアは1分後2点、5分後3点、10分後4点であり、蘇生処置が行われた。その後、重症新生児仮死の診断でNICUに入院し、人工呼吸器が装着され、閉鎖式保育器に収容された。

▶午前50

保育器の管理方法で適切なのはどれか。

- 加湿槽へ生理食塩水を給水する。

- 保育器の吹出口をシーツで覆う。

- 保育器内温度を35℃に設定する。

- 保育器内湿度を30%に設定する。

▶午前51

Bちゃん(日齢120)はGCU入院中で全身状態は安定しているが、経口哺乳が進まず、経管栄養を続けている。頭部MRI検査で脳室周囲白質軟化症と診断された。医師から両親へ、経管栄養が当面必要であること、運動発達の遅れや麻痺が出現する可能性があること、2週間後を目安に退院できることが伝えられた。Aさんから助産師に「退院前に産科医療補償制度の申請をしたいと思ったが、できないと言われた。その理由を知りたい」と相談があった。

Aさんへの理由の説明で正しいのはどれか。

- 自宅で常位胎盤早期剝離を発症した。

- 在胎週数28週0日で生まれた。

- 出生体重が1,300gであった。

- 現在、日齢120である。

- 現在、入院中である。

▶午前52

Bちゃんが入院中の病棟の病床数は、NICU6床、GCU12床、合計18床である。3交代制で、深夜勤帯はNICU2名、GCU2名の合計4名の看護師または助産師と新生児科医師1名が勤務している。近年、自然災害が多発しているため、深夜勤帯に災害が発生したことを想定した避難訓練を実施した。訓練では、NICUで緊急避難が必要な場合の避難優先順位について確認した。

優先順位が高いのはどれか。

- 酸素投与中の児

- 人工呼吸器管理中の児

- 動脈ライン挿入中の児

- コットで経口哺乳を行っている児

次の文を読み53、54の問いに答えよ。

Aさん(30歳、経産婦)は、2年前に離婚し長女(3歳)と2人暮らしだったが、パートナー(36歳、会社員)と同居後まもなくして妊娠が判明し、婚姻届を提出している。妊娠経過は順調で、妊娠37週に3,000gの男児を出産、産後5日に2,900gの児とともに退院した。保健センターから委託を受けた助産師は、産後25日に新生児訪問でAさんの自宅を訪問した。児は母乳栄養で退院時から体重が420g増加、活気があり、頭皮、両眉および両頰に丘状の黄色湿疹があり、べたついている。Aさんは「沐浴は夫が毎日、ガーゼのハンカチを使って石鹸でしっかり洗っています。沐浴後は母乳を飲ませています」と話す。児の排尿は8~10回/日、排便は2~3回/日程度である。

▶午前53

助産師のAさんへの助言で適切なのはどれか。

- 人工乳を追加する。

- 湿疹の部位は手で洗う。

- 肛門刺激を1日1回行う。

- 沐浴後は白湯を飲ませる。

▶午前54

Aさんは「夫は妊娠中は上の子とよく遊んでくれましたが、退院してからは生まれた子を特に可愛がります。上の子が夫に抱っこをせがんだら応じますが、自分から上の子を抱っこすることはありません。上の子をもっと抱っこしてあげてほしいと夫には伝えています」と話す。夫によるAさんや第1子への暴力的な言動はない。Aさんは1年間の育児休業を取得予定である。

このときの助産師のAさんへの対応で適切なのはどれか。

- 要保護児童対策地域協議会とAさんの情報を共有することを伝える。

- Aさんと夫それぞれの家族への思いについて情報収集を継続する。

- 第1子の一時預かり事業の利用を勧める。

- 児童相談所への相談を勧める。

次の文を読み55の問いに答えよ。

Aさん(39歳、初妊婦)は2年前から不妊治療を受け、2回目の体外受精後に妊娠した。既往歴および家族歴ともに特記すべきことはない。Aさんは妊娠10週の妊婦健康診査で産科外来を訪れ、妊娠経過は順調であった。外来助産師に「不妊治療で妊娠した場合は、出生前検査を受けた方がよいのでしょうか。妊娠した友人は非侵襲的出生前遺伝学的検査〈NIPT〉を受けた人が多いです」と話す。

▶午前55

このときのAさんへの対応で適切なのはどれか。

- 「ご友人の出生前検査の経験を詳しく教えてください」

- 「Aさんの年齢から出生前検査を受けることをお勧めします」

- 「不妊治療で妊娠した女性の出生前検査の受検割合をお伝えしますね」

- 「Aさんが出生前検査を受けるかどうか考える理由をお話しいただけますか」

第108回助産師国家試験・午後(55問)

▶午後1

性的暴力について正しいのはどれか。

- 性的暴力は心的外傷後ストレス障害〈PTSD〉のリスク因子になる。

- 性的暴力の被害者支援の原則は性被害の詳細な聞き取りである。

- 交際相手との間の不同意性交は性的暴力にあたらない。

- 性的暴力の加害者は、全く知らない人が最も多い。

▶午後2

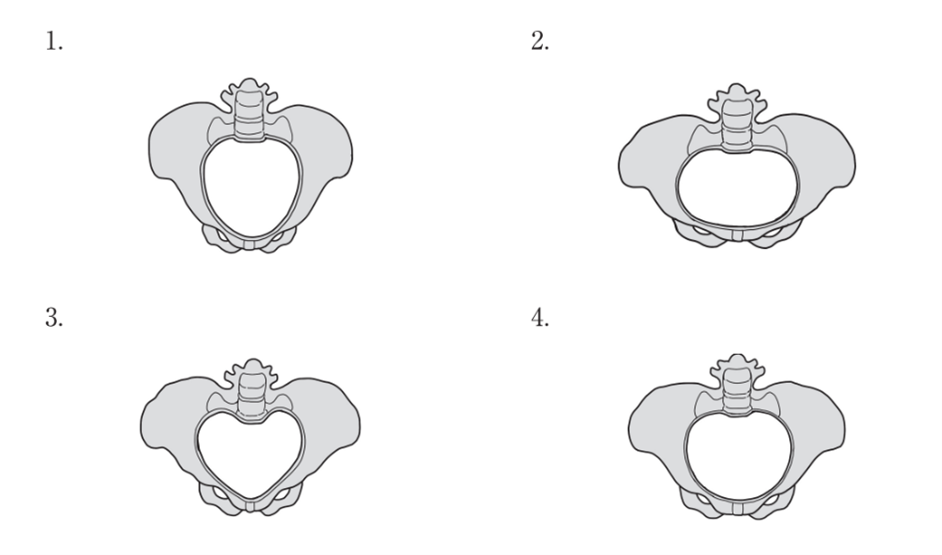

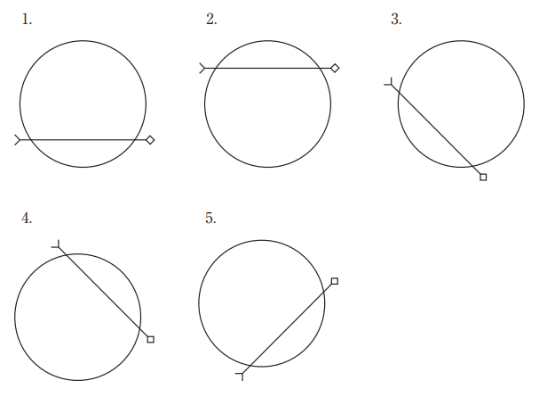

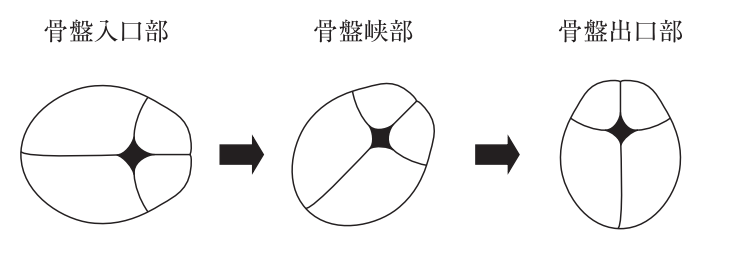

骨盤入口面の形態を図に示す。

女性型はどれか。

▶午後3

乳癌の自己検診で正しいのはどれか。

- 年1回行う。

- 触診は立位で行う。

- 視診は鏡に映して行う。

- 視診は片腕を上げた姿勢で行う。

▶午後4

卵巣過剰刺激症候群について正しいのはどれか。

- 出血傾向となる。

- 血管透過性が低下する。

- プロゲステロンの上昇によって発症する。

- hCG〈ヒト絨毛性ゴナドトロピン〉製剤の投与が発症の契機となる。

▶午後5

妊娠に伴う呼吸数と機能的残気量の変化の組合せで正しいのはどれか。

呼吸数 機能的残気量

- 増加する。――増加する。

- 増加する。――低下する。

- 低下する。――増加する。

- 低下する。――低下する。

▶午後6

在胎20週ころの胎児の形態と発育の説明で正しいのはどれか。

- 開眼する。

- 頭髪が認められる。

- 皮膚の透明度が増す。

- 老人様顔貌が消失する。

▶午後7

発育・発達が順調な乳幼児の社会性の発達の評価において、人見知りが始まる時期に最も近いのはどれか。

- 生後2か月

- 生後6か月

- 生後12か月

- 生後18か月

▶午後8

クラウス,M.H.とケネル,J.H.が提唱した母子相互作用で生じるエントレインメントにおける新生児の行動で正しいのはどれか。

- 母親があやすと笑う。

- 母親の行動を目で追いかける。

- 母親の話しかけに反応するように同調して自分の身体を動かす。

- 母親が指で新生児の手掌に触れると新生児は母親の指を握りしめる。

▶午後9

分娩予定日の算出で正しいのはどれか。

- 人工授精の施行日に280日を加える。

- 基礎体温の高温相の2日目に266日を加える。

- 体外受精・新鮮胚移植の採卵日に266日を加える。

- hMG-hCG療法のhCG〈ヒト絨毛性ゴナドトロピン〉製剤投与日に280日を加える。

▶午後10

Aさん(38歳、初産婦)は妊娠28週に妊婦健康診査のため来院した。身長162cm、体重69kg(非妊時体重62kg)、血圧128/62mmHg、尿蛋白(-)、尿糖(-)、子宮底長24cm。超音波検査で子宮頸管長38mm。Aさんは「夕方おなかが張ることがあるが、痛みはなく少し座っているとおさまります」と話す。

このときのAさんの状態のアセスメントで正しいのはどれか。

- 子宮頸管長の短縮が認められる。

- 子宮底長は妊娠週数に比べて小さい。

- 体重増加量が推奨基準を逸脱している。

- Braxton-Hicks〈ブラクストン-ヒックス〉収縮が出現している。

▶午後11

双胎妊娠について正しいのはどれか。

- 二絨毛膜双胎は二卵性双胎と診断する。

- 胎囊が2つあれば二絨毛膜双胎と診断する。

- 単胎妊娠に比べて胎児形態異常の発生頻度は低い。

- 膜性診断ができない場合は二絨毛膜双胎として管理する。

▶午後12

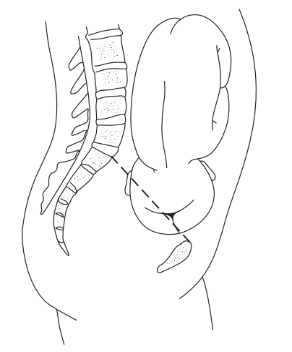

Aさん(32歳、初産婦)は陣痛開始から12時間が経過した。このときの内診所見は、子宮口7cm開大、展退度80%、Station±0、小泉門は触れず、大泉門が先進部として触れた。

この場合に予測される骨盤通過面はどれか。

- 小斜径周囲面

- 前後径周囲面

- 大斜径周囲面

- 気管頭頂径周囲面

▶午後13

養親となることを希望している者への特別養子縁組制度の説明で正しいのはどれか。

- 「養親は育児休業を取得できません」

- 「実親が育てたいと言った場合は、実親の元に戻ります」

- 「原則、養子になった子どもとの親子関係は解消できません」

- 「将来子どもが戸籍を見ると、養子であることが分かります」

▶午後14

母体の致死率が高く、妊娠を避けるべき循環器系の病態はどれか。

- 肺高血圧症

- 肺血栓塞栓症の既往

- 心室中隔欠損症の修復後

- NYHA心機能分類Ⅰ度の心不全

▶午後15

妊娠糖尿病の妊娠管理で正しいのはどれか。

- 食事療法として2分食を指導する。

- 薬物療法としてインスリン療法を行う。

- 薬物療法として経口血糖降下薬を内服する。

- 食前血糖120mg/dL以下を目指して指導する。

▶午後16

Aちゃん(4歳、男児)は幼稚園通園中である。有意語の発語が少なく指示が通じにくい、ごっこ遊びをしない、興味を持つおもちゃが限定されている、といった特徴から自閉スペクトラム症と診断されている。最近、不機嫌になって対応に困ることが多くなり、両親はAちゃんとの関わり方に悩んでいる様子である。

児への関わり方の指導で適切なのはどれか。

- 遊びの場になるべく多種類のおもちゃを置いておく。

- 興奮状態になった場合は1人になれる場所に誘導する。

- Aちゃんに理解できないことは明確な言葉で繰り返し伝える。

- Aちゃんの機嫌をみてその日のスケジュールをこまめに変更する。

▶午後17改題

低出生体重児について正しいのはどれか。

- 令和4年(2022年)の低出生体重児の割合は全出生の5%である。

- 低出生体重児の予後は在胎週数と相関しない。

- 3歳までに成長曲線を上回る。

- 成人後の肥満に関連がある。

▶午後18

高校2年生を対象に、将来の妊娠も視野に入れた健康づくりをテーマに助産師が健康教育を行うことになった。

説明で適切なのはどれか。

- 「バランスのよい食事で適正な体重を維持しましょう」

- 「スポーツは1日60分、1週間300分を目安に行いましょう」

- 「結婚したら、女性は速やかにかかりつけの婦人科医院をつくりましょう」

- 「幼児期に風しんワクチンを受けていても妊娠初期に再度接種しましょう」

▶午後19

A病院は母体・胎児集中治療室〈MFICU〉を持たない総合病院である。

A病院の産科病棟の管理で正しいのはどれか。

- 空床に他科の患者を受け入れることができる。

- 助産師の配置人数は診療報酬で規定されている。

- 母児同室をする病室の床面積は診療報酬で規定されている。

- 正常新生児6名に1名の看護職員を配置しなければならない。

▶午後20

出産扶助について適切なのはどれか。

- 自宅分娩は支給対象外である。

- 分娩介助費は実費で支給される。

- 分娩前の処置は支給対象ではない。

- 分娩後の衛生材料は現物支給される。

▶午後21

RhD式血液型不適合妊娠で胎児水腫が認められた。

このとき、胎児水腫を引き起こした免疫グロブリンはどれか。

- IgA

- IgD

- IgE

- IgG

- IgM

▶午後22

発熱を主訴に母乳外来を再診した産後4週の母親。産科医師の診察でインフルエンザと診断され、抗インフルエンザウイルス薬(オセルタミビルリン酸塩)が処方された。

今後の授乳について助産師の説明で適切なのはどれか。

- 「人工乳を補足しましょう」

- 「内服前に授乳しましょう」

- 「今までどおり授乳しましょう」

- 「搾乳した母乳を飲ませましょう」

- 「一度冷凍した母乳を解凍して飲ませましょう」

▶午後23

避妊指導におけるGATHER法の説明で正しいのはどれか。

- 集合教育の手法である。

- 全ての要素を順番に行う必要がある。

- 緊急避妊薬の指導に特化した手法である。

- 対象者の年齢に関係なく同じ情報を提供する。

- 避妊指導におけるカウンセリング手法である。

▶午後24

新生児真性メレナの原因はどれか。

- 壊死性腸炎

- 母体血の嚥下

- 急性胃粘膜病変

- ミルクアレルギー

- ビタミンKの欠乏

▶午後25

重篤な新生児黄疸による急性ビリルビン脳症の第1期に認められる臨床症状はどれか。

- 眼振

- 眼瞼下垂

- 後弓反張

- 胆汁性嘔吐

- Moro〈モロー〉反射の減弱

▶午後26

A助産師は、3年前に助産所を開設し、セミオープンシステムを導入している。半年前から、妊婦と子育て中の母親が交流できる子育てサロンを新たに開始した。A助産師は、妊産婦に助産所をより広く周知するためにホームページを見直すことにした。

助産所のホームページに掲載が禁止されているのはどれか。

- A助産師がサロンに参加した母親に依頼した体験談の記事

- セミオープンシステムの説明

- 子育てサロンの開催日時

- 助産所の分娩費用

- 嘱託医師の氏名

▶午後27

閉経以降の女性に生じる身体変化の特徴で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 骨吸収は低下する。

- 骨形成は低下する。

- 中性脂肪は上昇する。

- HDLコレステロールは上昇する。

- LDLコレステロールは上昇する。

▶午後28

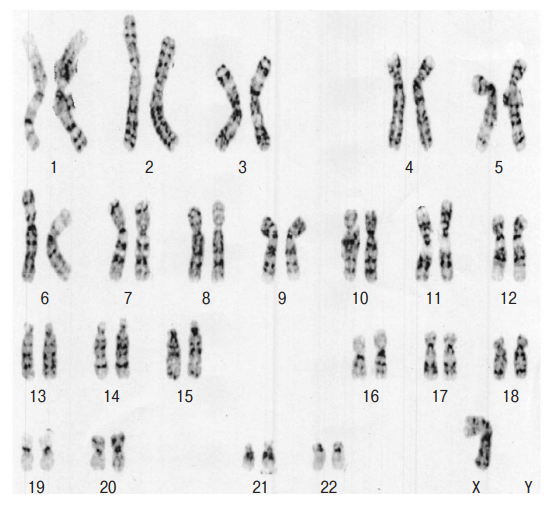

性染色体の数の異常を示すのはどれか。2つ選べ。

- アンドロゲン不応症

- Turner〈ターナー〉症候群

- Sheehan〈シーハン〉症候群

- Rokitansky〈ロキタンスキー〉症候群

- Klinefelter〈クラインフェルター〉症候群

▶午後29

尖圭コンジローマについて正しいのはどれか。2つ選べ。

- リンパ節腫脹を生じる。

- 血液検査によって診断する。

- 治療には抗菌薬を内服する。

- 予防法としてワクチン接種がある。

- 外陰部の病変には外用薬を塗布する。

▶午後30

羊膜で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 血管がない。

- 羊水を分泌する。

- 胎生42日目に形成される。

- エストロゲンが分泌される。

- 子宮内膜から分化したものである。

▶午後31

母性健康管理指導事項連絡カードについて正しいのはどれか。2つ選べ。

- 母体保護法に規定されている。

- 措置が必要となる症状に産後の不安がある。

- 措置が必要な期間を延長する場合は新たに発行する。

- 必要な措置を講じることは事業主の努力義務である。

- 女性従業者は診断書を添えて事業主に必要な措置を申請する。

▶午後32

Aさん(40歳、初産婦)は、骨盤位のため38週0日に帝王切開で分娩する方針になった。非妊時のBMI30、喫煙者であることから、静脈血栓塞栓症の発症を予防するため、術後に抗凝固療法が予定されている。

Aさんに手術後に行う対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 直接授乳の中止

- 臥床時の頭部挙上

- 3日間のベッド上安静

- 間欠的空気圧迫法の実施

- 初回歩行時の助産師の付き添い

▶午後33

Aさん(25歳、初産婦)は、10年前にてんかんと診断され、抗てんかん薬の内服で現在の病状は安定している。妊娠38週0日で3,800gの男児を経腟分娩で出産した。羊水混濁なし、Apgar〈アプガー〉スコアは1分後8点、5分後9点であった。児は生後2時間、啼泣時に軽度の下顎、四肢のふるえがみられる。努力呼吸や心雑音はない。体温37.0℃、呼吸数50/分、心拍数140/分、血圧60/40mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%(room air)である。

この児で今後、気を付けなければならないのはどれか。2つ選べ。

- 離脱症候群

- 新生児低血糖

- 先天性心疾患

- 胎便吸引症候群

- 新生児一過性多呼吸

▶午後34

乳児家庭全戸訪問事業〈こんにちは赤ちゃん事業〉について正しいのはどれか。 2つ選べ。

- 実施主体は都道府県である。

- 訪問の担当者には子育て経験者が含まれる。

- 育児相談や子育て支援に関する情報提供を行う。

- 対象は生後6か月までの乳児がいる全家庭である。

- 児童虐待の防止等に関する法律〈児童虐待防止法〉に基づき実施される。

▶午後35

保健師助産師看護師法に記載されている助産師の義務はどれか。2つ選べ。

- 就業の届出

- 出生証明書の交付

- 受胎調節実地指導

- 新生児の訪問指導

- 助産所開設時の届出

次の文を読み36~38の問いに答えよ。

Aさん(25歳、女性、会社員)は、2日前に市販の妊娠反応検査薬が陽性だったため、産婦人科クリニックを受診した。学生時代からマラソンを続け、現在も社会人選手として毎日トレーニングをしている。

身体所見:身長162cm、体重43kg。

月経周期:初経は17歳だったが、周期は不規則で1年近く無月経だったこともある。

超音波検査所見:子宮内に10mmの胎囊は確認できたが、胎芽・胎児および心拍動は確認できず、受胎日も特定できなかった。

▶午後36

Aさんへの助産師の説明で適切なのはどれか。

- 「妊娠12週までは胎児心拍の確認は難しいです」

- 「次の診察までは安静にしてください」

- 「市販薬は飲んでも大丈夫です」

- 「10日後に受診してください」

▶午後37

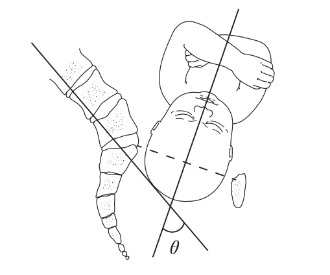

その後、Aさんは胎児心拍が確認されて順調な妊娠経過をたどった。妊娠32週の妊婦健康診査で助産師外来を受診したAさんは「最近、赤ちゃんがよく動くんです。そのたび下腹が張ってトイレに行きたくなります」と話している。助産師がLeopold〈レオポルド〉触診法を行った。

触診の所見:

第1段 子宮底に浮球感がある。

第2段 母体左側に児背がわずかに触れる。羊水量は中程度。右臍棘線中央付近で胎児部分を触れ、胎動に伴って腹部に弱い緊張感が出現する。

第3段 子宮底より小さく胎児部分を触れる。

第4段 骨盤内へ胎児部分の嵌入はない。

この所見から助産師が行う生活上の助言で最も適切なのはどれか。

- 「キーゲル体操をやってみましょう」

- 「帝王切開になる可能性も考えておきましょう」

- 「休むときは右側を下にして横になりましょう」

- 「冷えを防止するために靴下は2枚履きましょう」

▶午後38

Aさんは無事に分娩予定日を迎えた。40週1日から前駆陣痛があったが不規則になったため自宅で過ごし、40週3日の早朝に規則的な陣痛が発来して入院した。入院時のビショップスコアは5点。5時間が経過した正午、陣痛は4~5分間隔。陣痛持続時間は1分。胎児心拍数陣痛図はreassuringfetalstatus。内診所見は、子宮口3cm開大、展退度60%、Station-1、子宮口硬度やや軟、子宮口位置中央、分泌物なし。Aさんはやや疲れた様子で、陣痛間欠時にうとうとしている。

助産師の判断した分娩時期で適切なのはどれか。

- 分娩開始前である。

- 分娩第1期の潜伏期である。

- 分娩第1期の加速期である。

- 分娩第1期の極期である。

次の文を読み39~41の問いに答えよ。

Aさん(36歳、初妊婦)は、夫Bさん(44歳)と2人暮らしである。妊娠15週3日の妊婦健康診査で来院した。妊娠経過は順調である。診察時、Aさんは頭痛、食欲不振、疲労感、不眠を訴えた。さらに、助産師に「妊娠は、夫が強く望んでいたんです。実の母との関係はうまくいっていないので、子育てを手伝ってもらおうとは思っていないです」と話した。

▶午後39

このときのAさんへの助産師の対応で適切なのはどれか。

- 妊娠への思いについて表出を促す。

- 実母に子育ての相談をするように提案する。

- 妊娠を喜ぶ夫の気持ちに寄り添うように励ます。

- 身体的な症状はマイナートラブルであり軽減すると説明する。

▶午後40

Aさんは妊娠28週に、不眠、集中力の減退によって日常の生活が困難となり、うつ病と診断された。精神科医師から薬物療法のメリットとデメリットがAさん夫婦に説明され、Aさんは抗うつ薬の内服を開始した。その1週後から、Aさんの支援のために、定期的に、担当の助産師と産科医師、精神科医師、精神科看護師、保健センター保健師による連携会議を行うことになった。

初回の会議で共有すべき情報として優先度が高いのはどれか。

- Aさんの病状

- 実母との関係

- 家族の支援状況

- 利用できる保健サービス

▶午後41

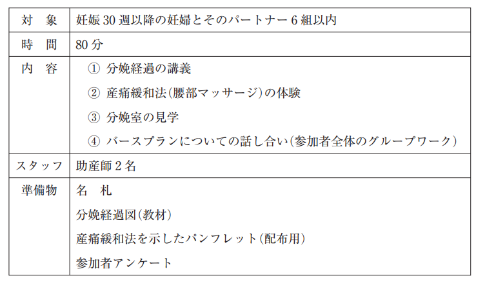

妊娠34週の妊婦健康診査で、産科医師からAさんに経腟分娩が可能であると説明された。うつ病については内服治療を継続しており、症状はコントロールされている。その後、Aさんから「母親学級に参加しバースプランについて知りました。でも、陣痛の痛みに耐えられるのか、うつ病の薬を飲んでいても、生まれてすぐに赤ちゃんにおっぱいを吸わせていいのか、イメージできないことが多いです。夫は、出産に立ち会うことに乗り気ではないみたいです」という訴えがあった。そこで、担当の助産師は、Aさんにバースプランを作成することを提案した。

バースプランを作成するにあたり、助産師がAさんへ情報提供する内容で適切なのはどれか。

- 「分娩室では、Bさんの協力が必要です」

- 「お産のときは眠らないように工夫しましょう」

- 「うつ病の場合は、無痛分娩は勧められません」

- 「分娩室で、赤ちゃんにおっぱいを吸わせることができます」

次の文を読み42~44の問いに答えよ。

Aさん(32歳、初産婦)は、妊娠39週6日、規則的な子宮収縮と痛みを自覚し、午前3時に分娩予定の産婦人科を受診した。胎児は頭位、子宮口5cm開大、展退度80%、Station-1。無痛分娩を希望し、硬膜外麻酔により痛みが緩和された。午前11時に子宮口全開大、Station+4、午後2時に子宮口全開大、Station+4、矢状縫合は縦で小泉門が0時方向に触れる。分娩停止の適応で鉗子遂娩術が実施されることになった。

▶午後42

このときに必要な対応はどれか。

- 浣腸

- 導尿

- 子宮底圧迫法

- 硬膜外麻酔の中止

▶午後43

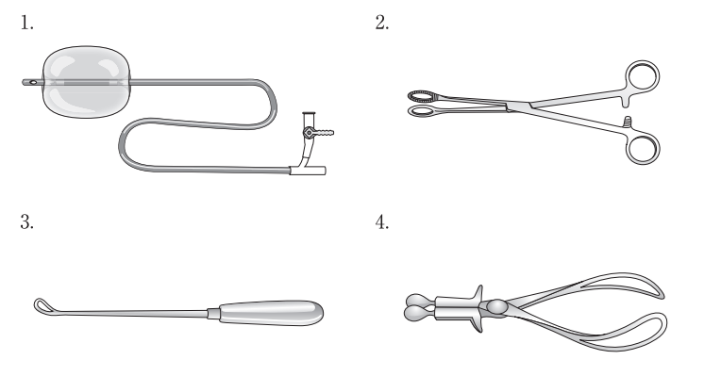

Aさんは午後2時15分に2,952gの女児を鉗子分娩で出産し、午後2時20分に胎盤が娩出された。胎盤が娩出された直後より、暗赤色の血液が腟内から吹き出した。子宮は軟らかく子宮底の触知が困難である。

まず行うべき処置はどれか。

- 子宮双手圧迫法

- 子宮動脈塞栓術

- 子宮内容除去術

- 子宮腔内バルーンタンポナーデ

▶午後44

Aさんの出血は止まり、会陰切開部の縫合が行われた。午後6時、助産師が訪室すると「お尻のあたりが痛いです。便がしたい感じもあります」と訴えて顔をしかめている。会陰部は軽度腫脹がみられるが、縫合不全はなく、パッドへの悪露の付着は少量である。

このときの助産師の対応で正しいのはどれか。

- 内診をする。

- トイレで排便を促す。

- 鎮痛薬の処方を医師に依頼する。

- 子宮収縮薬の処方を医師に依頼する。

次の文を読み45~47の問いに答えよ。

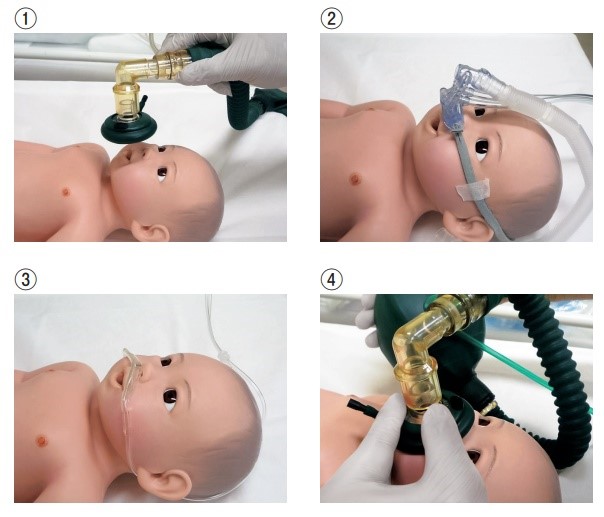

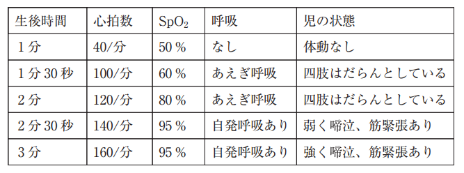

Aさん(38歳、初産婦)は妊娠39週0日、胎児機能不全のため緊急帝王切開を受け、男児(Bちゃん)を出産した。羊水混濁は認めなかった。児は生後20秒で手術台から蘇生台に到着したが全身にチアノーゼを認め、啼泣はなく、筋緊張の低下が認められた。

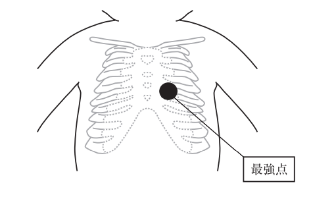

▶午後45

蘇生の初期処置で必要なのはどれか。2つ選べ。

- 胸骨圧迫

- 酸素投与

- 皮膚乾燥

- 口腔内吸引

- 経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉モニター装着

▶午後46

Bちゃんはマスクを用いた持続的気道陽圧〈CPAP〉療法を受けて呼吸状態は改善したが、呼吸補助療法が中止できないためマスクを用いた持続的気道陽圧〈CPAP〉を継続しつつNICUに入院して閉鎖式保育器に収容された。入院時のバイタルサインは、体温36.9℃、呼吸数90/分、心拍数160/分、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉97%(room air)であった。

入院直後の呼吸を補助するためのケアで正しいのはどれか。2つ選べ。

- 上体の挙上

- 母乳の哺乳

- 足底の皮膚刺激

- 胃管から胃内吸引

- バッグマスク換気

▶午後47

BちゃんはNICU入院後、保育器内で経鼻的持続気道陽圧呼吸療法〈CPAP〉(吸入酸素濃度25%)を装着し、末梢静脈路が確保されてブドウ糖液による輸液を開始された。

輸液療法開始後早期に静脈内投与されるのはどれか。

- ビタミンK

- アドレナリン

- 塩化カリウム

- 無水カフェイン

次の文を読み48、49の問いに答えよ。

Aさん(35歳、初妊婦)は、妊娠20週0日である。身長160cm、体重60kg(非妊時体重57kg)、仕事はIT関係の会社で週5日デスクワークをしている。本日、助産師外来を受診し「姉が妊娠糖尿病だったので私もそうなるのではないかと心配している。つわりがおさまってから食欲が旺盛で食べ過ぎてしまう。どれくらい食べても大丈夫なのか相談したい」と話す。妊娠初期の随時血糖は92mg/dL、ヘモグロビンA1c〈HbA1c〉は2%であった。

▶午後48

現在のAさんの推定エネルギー必要量で適切なのはどれか。

- 1,700kcal/日

- 1,900kcal/日

- 2,100kcal/日

- 2,300kcal/日

- 2,500kcal/日

▶午後49

Aさんは妊娠26週0日になった。前回の妊婦健康診査受診時に実施した50gGCTが156mg/dLだった。本日の妊婦健康診査では、尿糖+、ヘモグロビンA1c〈HbA1c〉4%、75gOGTTは空腹時血糖90mg/dL、1時間値195mg/dL、2時間値148mg/dLであり、妊娠糖尿病と診断された。

妊娠糖尿病の診断基準に当てはまる結果はどれか。

- 尿糖

- 空腹時血糖

- 75gOGTT1時間値

- 75gOGTT2時間値

- ヘモグロビンA1c〈HbA1c〉

次の文を読み50、51の問いに答えよ。

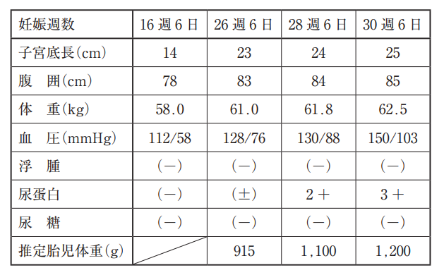

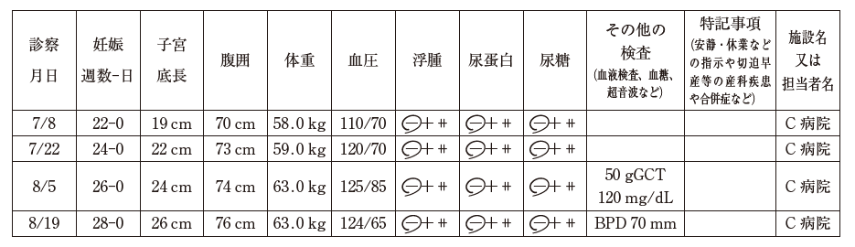

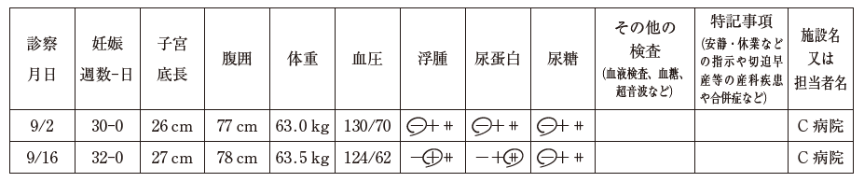

Aさん(38歳、初産婦)は、妊娠41週0日、身長152cm、体重80kg(非妊時体重72kg)である。午前4時に陣痛発来し、午前7時に入院した。現在は入院から1時間が経過し、陣痛間欠8分、陣痛発作30秒、胎児心拍数陣痛図はreassuring fetal statusである。体温36.6℃、脈拍78/分、血圧134/80mmHg。尿蛋白(-)、尿糖(-)、Seitz〈ザイツ〉法(±)。妊娠40週3日の妊婦健康診査で推定胎児体重3,500g、BPD9.7cm、AFI10cmであった。

▶午後50

このときの助産診断で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 過期産である。

- 巨大児と推定される。

- 遷延分娩のリスクが高い。

- 妊娠高血圧症候群である。

- 胎児の健康状態は良好である。

▶午後51

Aさんは子宮口6cm開大後、陣痛促進のためオキシトシン点滴静脈内注射が開始された。その後、順調に分娩が進行し、子宮口全開大から1時間30分で児頭まで娩出した。引き続き前在肩甲娩出術を試みたが娩出しない。

このときの対応で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 子宮底部を圧迫する。

- 強く児頭を牽引する。

- 恥骨上縁圧迫法を行う。

- オキシトシンを増量する。

- McRoberts〈マックロバーツ〉体位をとらせる。

次の文を読み52、53の問いに答えよ。

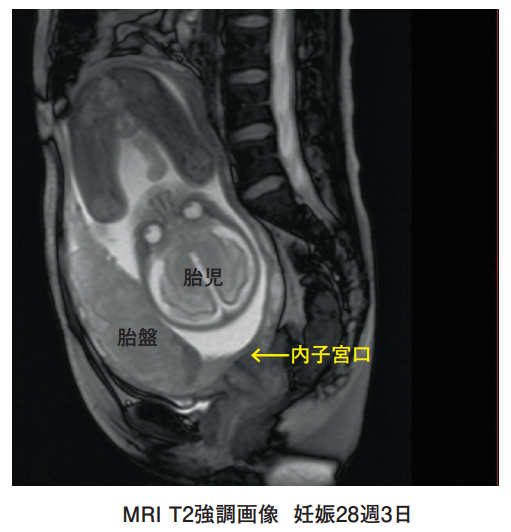

Aさん(39歳、初産婦)は、妊娠28週時の妊婦健康診査にて羊水が多いことを指摘され、妊娠29週0日に総合周産期母子医療センターであるB病院を紹介受診した。超音波検査にて推定胎児体重は1,150g(-2SD)、AFI32cm、小脳低形成、先天性心疾患、食道閉鎖症の疑いなどの所見が認められた。Aさんは、胎児に染色体異常がある可能性について担当医師から説明を受け、出生前検査を希望した。

▶午後52

このときに行われる出生前検査はどれか。

- 絨毛検査

- 羊水検査

- 母体血清マーカー検査

- 非侵襲的出生前遺伝学的検査〈NIPT〉

▶午後53

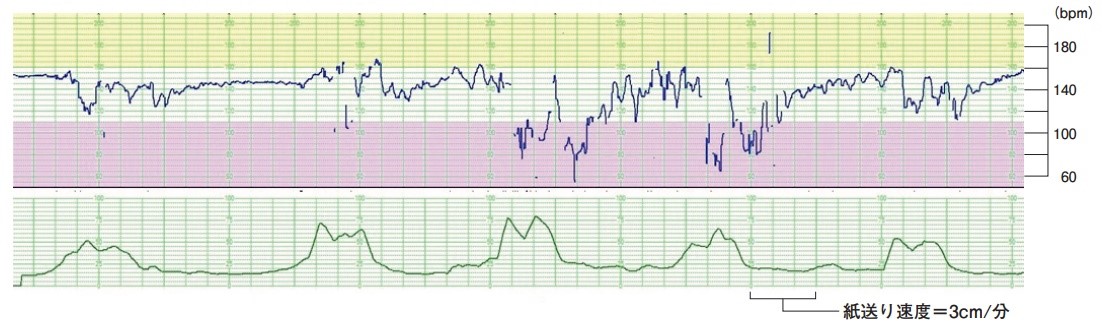

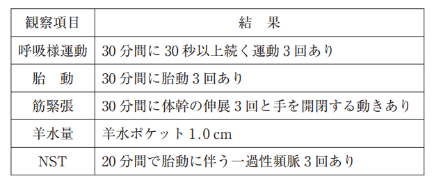

Aさんは、妊娠33週0日の妊婦健康診査にて「息苦しくて横になれない。食べても吐いてしまう。お腹の張りが頻回にある」と訴え、入院管理となった。超音波検査にて推定胎児体重は1,630g(-5SD)、AFI45cm、子宮頸管長33mmである。胎児心拍数陣痛図は、胎児心拍数基線140bpm、基線細変動10bpm、一過性頻脈を認め、一過性徐脈を認めない。子宮収縮を不規則に認める。

Aさんへの治療で正しいのはどれか。

- 羊水除去

- 酸素の投与

- 利尿薬の投与

- 子宮収縮抑制薬の投与

次の文を読み54の問いに答えよ。

Aさん(38歳、女性、会社員、経産婦)は身長162cm、体重82kg、BMI32、血圧165/95mmHg、毎日たばこを10本吸っている。1年前から月経痛が強くなってきたため婦人科を受診した。「仕事が忙しいので毎日薬を飲むのは困る」と話す。内診で骨盤内感染症が疑われた。Aさんは月経痛に対して、レボノルゲストレル放出子宮内システム〈LNG-IUS〉を希望したが、挿入されなかった。

▶午後54

Aさんにレボノルゲストレル放出子宮内システム〈LNG-IUS〉を挿入できない理由はどれか。

- 肥満

- 高血圧

- 喫煙習慣

- 骨盤内感染症の疑い

次の文を読み55の問いに答えよ。

Aさん(32歳、初産婦)は妊娠30週3日で、夫と実母の3人暮らしである。助産師が担当している保健センターの相談室に来所した。Aさんは「産後は母が手伝ってくれると言っていますが、産後ケアについても知っておきたいです」と話した。助産師は、産後ケア事業について説明することにした。

▶午後55

Aさんへの説明で適切なのはどれか。

- 「産後2年以内に利用してください」

- 「宿泊の場合は全額自費になります」

- 「育児に関する指導を受けることができます」

- 「お母さんと同居していると利用できません」

資料 厚生労働省「第110回保健師国家試験、第107回助産師国家試験、第113回看護師国家試験の問題および正答について」

「国民衛生の動向」は公衆衛生、母子保健・母子福祉、医療提供体制などの最新の動向を解説し、医療従事者や国家試験対策として広く用いられています。

助産師国家試験では、毎年1問程度、人口動態統計などを基にした最新の母子保健統計を問う問題が出題されており、「国民衛生の動向」などで最新の統計をまとめて押さえることが必須となります。

このページでは、第107回(2024年)から第88回(2005年)までの20年間の助産師国家試験に出題された母子保健統計問題をピックアップし、最新の数値とともに解説しています。

これまで出題された統計問題の傾向を把握し、「国民衛生の動向」を参照して、より詳細なデータや推移、その対策や制度などを関連付けて確認することで、様々な問題に対応できる力を身に付けていただければ幸いです。

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

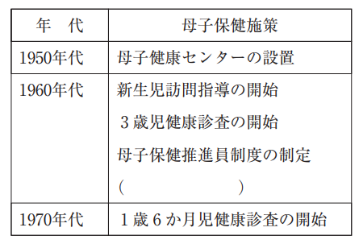

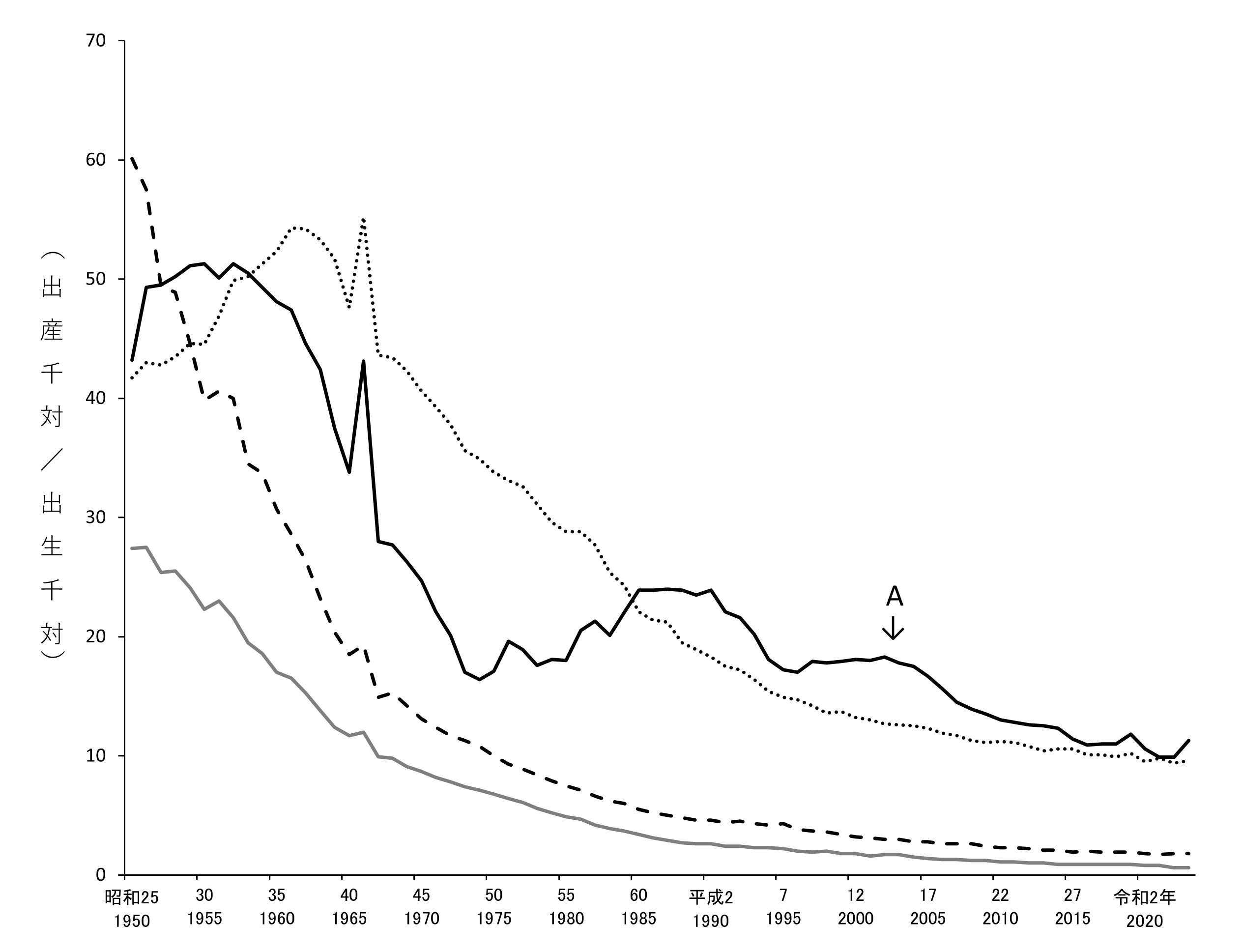

出生の動向

- 令和5年(2023年)の出生数は過去最低の72.7万人、人口千対の出生率は6.0と減少が続いている。

- 母の年齢階級別に出生率の推移をみると、20~24歳、25~29歳では昭和50年代以降低下を続け、代わって30歳以上の各階級が上昇し、近年は30~34歳の出生率が最も高い。

- なお、第1子出生時の母親の平均年齢も延びており、令和5年(2023年)は30.9歳となっている。

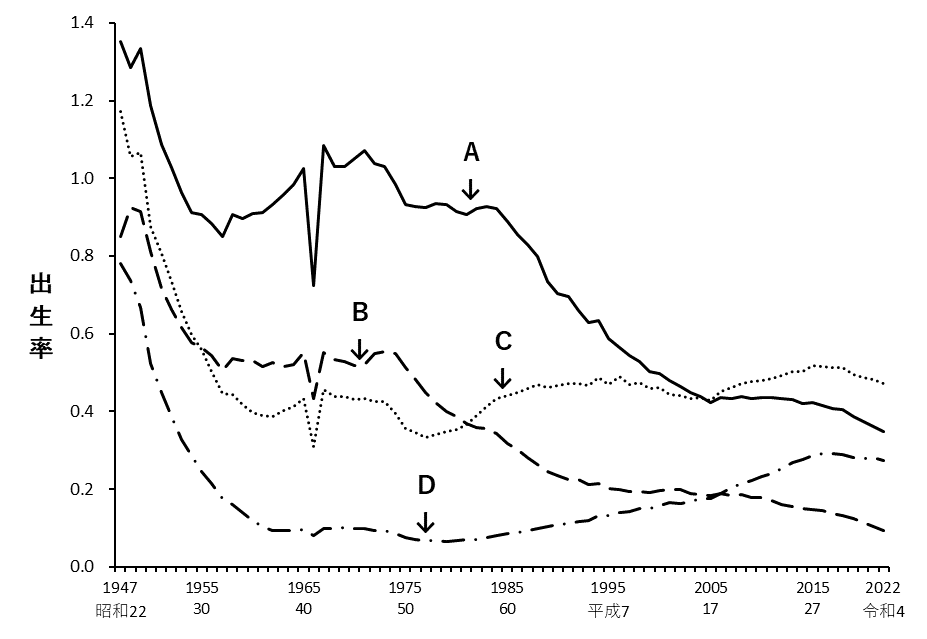

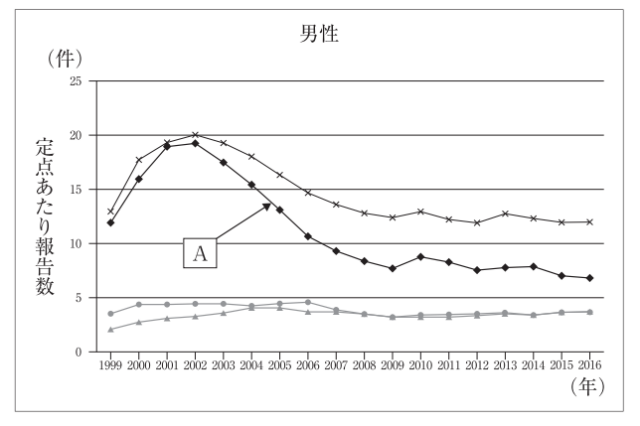

▶95回午前23改題

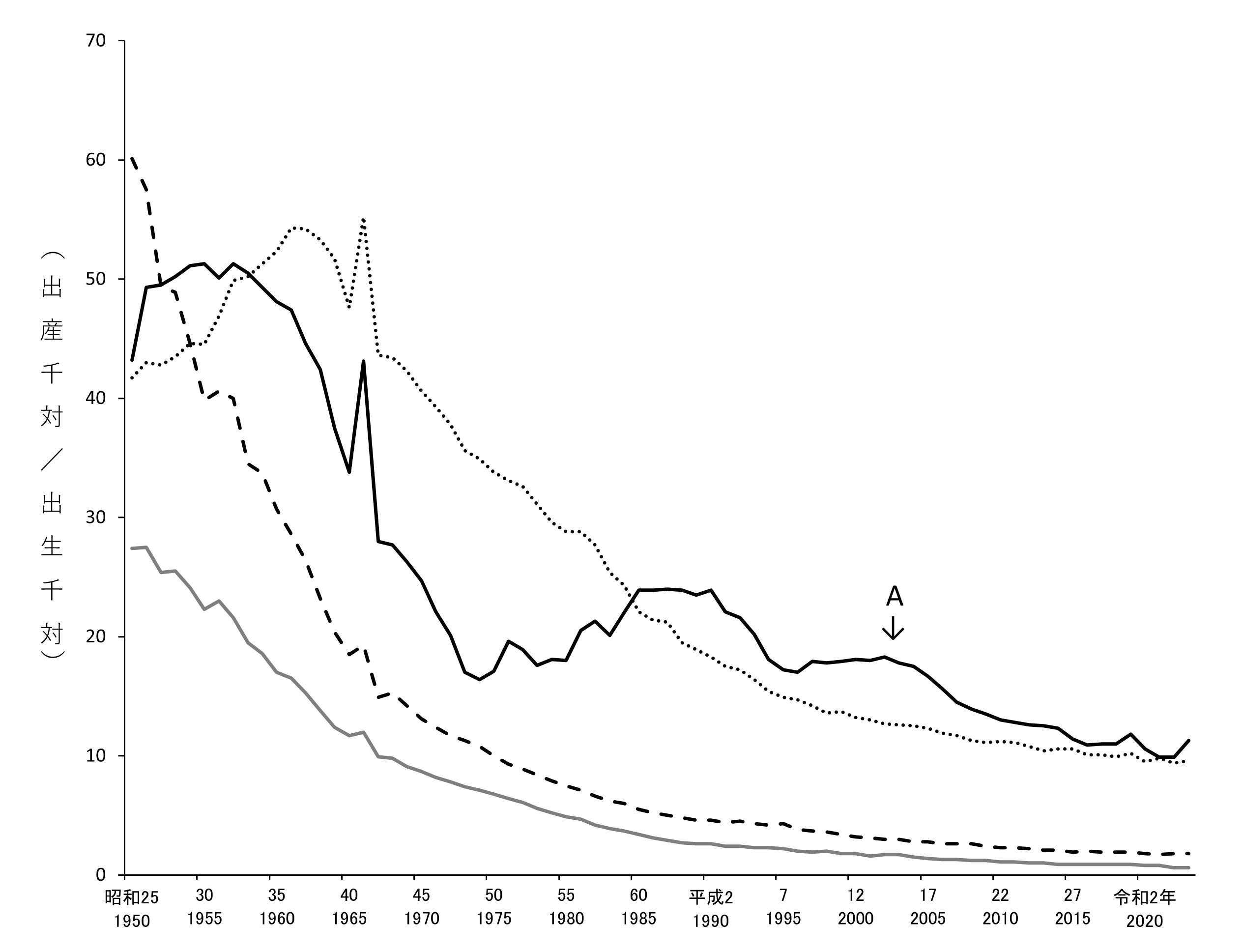

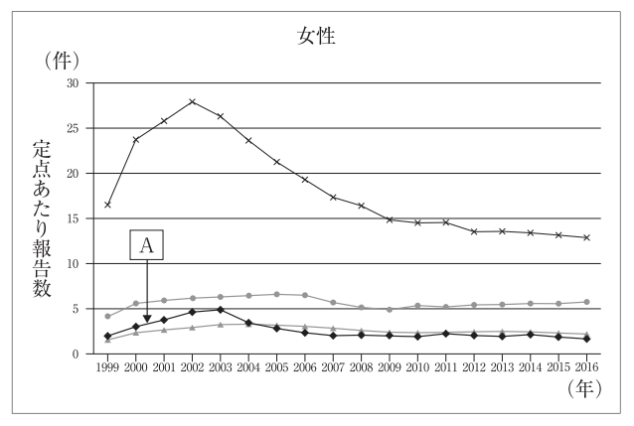

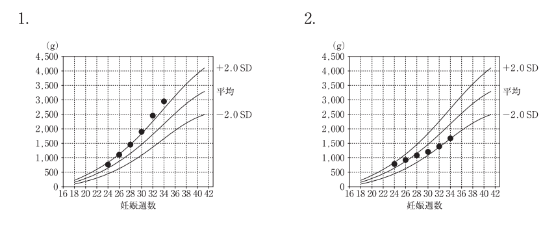

日本における20〜39歳の母の5歳ごとの年齢階級別出生率の推移を示す。

30〜34歳に該当するのはどれか。

- A

- B

- C

- D

合計特殊出生率

- 15~49歳の女性の年齢別出生率を合計したものを合計特殊出生率といい、令和5年(2023年)は1.20となっている。

- 母の年齢別出生率を女児だけについて合計した総再生産率は0.61、さらに女児の死亡を見込んだ純再生産率は0.61となっている(令和4年)。

▶88回午前67

合計特殊出生率はどれか。

- (ある年齢階級の母が1年間に産んだ子の数/ある年齢階級の女子の人口)×1,000

- (同じ母親から出生した順位別出生数/15~49歳女子人口)×1,000

- (母の年齢別出生数/年齢別女子人口)の15~49歳の合計

- (母の年齢別女児出生数/年齢別女子人口)の15~49歳の合計

▶89回午前66改題

わが国の合計特殊出生率で正しいのはどれか。

- 18~49歳の女子人口を基に計算される指数である。

- 1950年代の低下は主に有配偶率の低下による。

- 1970年代以降の低下は主に30歳代における出生率の低下による。

- 令和5年(2023年)は1.20である。

▶100回午後12改題

日本の令和5年(2023年)の出生に関する統計で正しいのはどれか。

- 純再生産率は1.3である。

- 出生数は約100万人である。

- 沖縄県の合計特殊出生率は低率である。

- 母の年齢階級別出生率をみると30~34歳が最も高い。

妊産婦死亡(令和5年)

- 妊産婦死亡は、妊娠中または妊娠終了後満42日未満の女性の死亡をいい、妊産婦死亡数は23人、妊産婦死亡率(出産10万対)は3.1となっている。

- 妊娠時における産科的合併症が原因で死亡したものを直接産科的死亡(17人)、妊娠前から存在した疾患又は妊娠中に発症した疾患により死亡したものを間接産科的死亡(3人)という。直接産科的死亡の原因では「産科的塞栓症」が6人と最も多い。

▶92回午後28改題・89回午前67類問

わが国の令和5年(2023年)における妊産婦死亡の直接産科的死因の第1位はどれか。

- 産科的塞栓

- 分娩後出血

- 前置胎盤及び胎盤早期剥離

- 妊娠、分娩、産褥における浮腫、蛋白尿、高血圧性障害

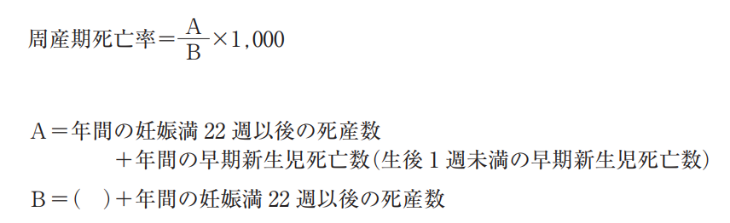

周産期死亡

- 周産期死亡は、妊娠満22週以後の死産と生後1週未満の早期新生児死亡を合わせたものをいい、令和5年(2023年)の周産期死亡数は、妊娠満22週以後の死産が1,943胎、早期新生児死亡が460人の2,403胎・人となっている。

- 周産期死亡数を出産数(出生数+死産数)で割った1000対を周産期死亡率といい、令和5年(2023年)は3.3となっている。

- 最も多い死亡原因は「周産期に発生した病態」である。

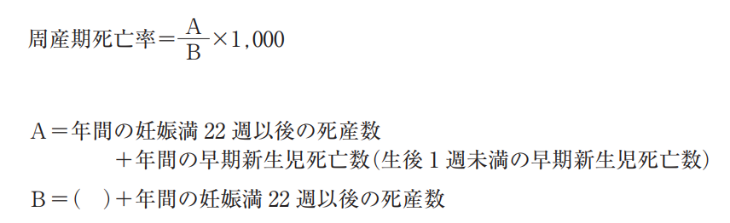

▶102回午後26

日本の人口動態統計調査における周産期死亡率を求める式を示す。

( )に入るのはどれか。

- 妊娠満12週以後22週未満の死産数

- 人工妊娠中絶数

- 新生児死亡数

- 年間出生数

- 年間出産数

▶97回午後35

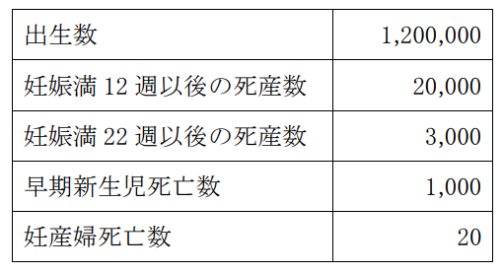

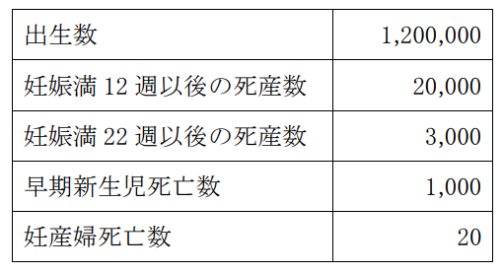

ある年の人口統計を表に示す。

周産期死亡率を求めよ。

ただし、小数点以下第2位を四捨五入すること。

解答:①.②

▶91回午前67改題

令和5年(2023年)の我が国の周産期死亡で正しいのはどれか。

- 母親の年齢が45歳以上の周産期死亡率は25~29歳の2倍以上である。

- 早期新生児死亡数は妊娠22週以後の死産数よりも多い。

- 最も多い死亡原因は先天奇形および染色体異常である。

- 周産期死亡率は6.0である。

乳児死亡・新生児死亡・早期新生児死亡

- 乳児死亡は生後1年未満の死亡をいい、そのうち生後4週未満の死亡を新生児死亡、生後1週未満の死亡を早期新生児死亡という。

- 令和5年(2023年)では、乳児死亡数・率(出生千対)が1,325人・1.8、新生児死亡数・率(出生千対)が599人・0.8、早期新生児死亡数・率(出生千対)が460人・0.6となっている。

- 死因第1位は、乳児死亡・新生児死亡で「先天奇形、変形及び染色体異常」、早期新生児死亡が「周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害」となっている。

▶101回午後9改題

日本における令和5年(2023年)の乳児死亡について正しいのはどれか。

- 死因の第1位は乳幼児突然死症候群〈SIDS〉である。

- 乳児死亡数は2,000人を下回っている。

- 死亡率は3.0を上回っている。

- 早期新生児死亡は含まれない。

▶105回午前17改題

日本の令和5年(2023年)の早期新生児死亡で正しいのはどれか。

- 周産期死亡の8割を占める。

- 新生児死亡数の3割を占める。

- 死亡原因の第1位は敗血症である。

- 死亡率は出生1,000に対して0.6である。

死産

- 死産は妊娠満12週以後の死児の出産をいい、そのうち人工死産は胎児の母体内生存が確実なときに人工的処置を加えたことにより死産に至った場合をいい、それ以外はすべて自然死産である。

- 令和5年(2023年)の自然死産数は7,150胎、人工死産数は8,382胎で、死産率(出産千対)は自然死産が9.6、人工死産が11.3となっている。自然死産率は昭和36年(1961年)をピークに減少傾向にあるが、人工死産率は昭和50年頃から上昇と低下を示している。

- なお、母体保護法による人工妊娠中絶は長期的に減少傾向にあり、令和5年(2023年)の人工妊娠中絶件数は126,734件、人工妊娠中絶実施率(女子人口千対)は5.3となっている。

▶106回午前25改題

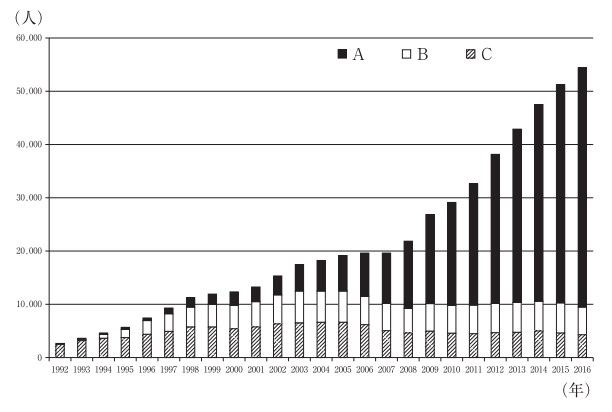

母子保健統計の年次推移グラフを示す。

Aに当てはまるのはどれか。

- 自然死産率

- 人工死産率

- 乳児死亡率

- 新生児死亡率

総合問題

▶98回午後35改題

令和5年(2023年)の母子保健統計について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 出生数は過去20年で最低である。

- 自然死産率は人工死産率よりも高い。

- 妊産婦死亡数は100人を超えている。

- 人工妊娠中絶数は前年に比べ増加している。

- 第1子出生時の母の平均年齢は30歳を超えている。

▶99回午前13改題

日本の平成22年(2010年)以降の母子保健統計について正しいのはどれか。

- 令和5年(2023年)の自然死産率は人工死産率よりも高い。

- 妊産婦死亡率は緩やかに低下を続けている。

- 乳児死亡の原因で最も多いのは不慮の事故である。

- 母の年齢階級別出生率が最も高いのは30〜34歳である。

▶103回午後34改題

令和5年(2023年)の日本の母子保健統計で正しいのはどれか。

- 合計特殊出生率は1.20である。

- 人工死産率よりも自然死産率の方が高い。

- 年齢別の出生率で最も高いのは25〜29歳である。

- 新生児死亡の原因は「周産期に特異的な呼吸障害、および心血管障害」が最多である。

▶104回午前20改題

令和5年(2023年)の母子保健統計で正しいのはどれか。

- 合計特殊出生率は約1.6である。

- 周産期死亡数は約2,400人である。

- 人工妊娠中絶実施率(女子人口千対)は約1.0である。

- 女性の労働力率を年齢階級別にみると逆U字型曲線を描く。

▶94回午前24改題

令和5年(2023年)の母子保健統計で正しいのはどれか。

- 人工死産率よりも自然死産率の方が高い。

- 人工妊娠中絶数は前年と比べて増加している。

- 低出生体重児の出生割合は全出生数の約1割である。

- 妊産婦死亡の原因は間接産科的死亡が半数以上である。

▶90回午前66改題

令和5年(2023年)の母子保健統計で正しいのはどれか。

- 妊産婦死亡率は3.1(出産10万対)である。

- 第1子出生時の母親の平均年齢は32.6歳である。

- 乳児死亡の原因の第1位は周産期の特異的な呼吸障害である。

- 早期新生児死亡の原因の第1位は胎盤・臍帯および卵膜の合併症である。

「国民衛生の動向」は、毎年わが国の衛生の状況や保健行政の動向を解説したものとして、昭和24年の創刊以来、公衆衛生テキストの決定版として長年ご愛用いただいています。とくに、本誌では最新の衛生を取り巻く制度の解説や人口・健康状況などの統計が網羅されており、医療関係者の国家試験対策のテキストとしても広く活用されているところです。

当ページでは、助産師国家試験の受験者向けに、最新の「国民衛生の動向2025/2026」がカバーする助産師国家試験の過去問をピックアップし、本誌の該当箇所を示します。問題を解きながら不明な部分を本誌で確認し、学習効率の向上にご活用下さい。

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

助産師国家試験について

最新の試験日程や手続き等の情報は、助産師国家試験の施行(厚生労働省)をご確認下さい。

助産師国家試験は昭和27年(1952年)から開始し、最新では令和7年(2025年)2月に108回目の試験が実施されました。

過去10年間の受験者数、合格者数、合格率は以下のとおりです。

|

|

受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 108回(2025年) | 2,050人 | 2,027人 | 98.9% |

| 107回(2024年) | 2,151人 | 2,125人 | 98.8% |

| 106回(2023年) | 2,105人 | 2,093人 | 99.4% |

| 105回(2022年) | 2,089人 | 2,077人 | 99.4% |

| 104回(2021年) | 2,108人 | 2,100人 | 99.6% |

| 103回(2020年) | 2,105人 | 2,093人 | 99.4% |

| 102回(2019年) | 2,105人 | 2,096人 | 99.6% |

| 101回(2018年) | 2,230人 | 2,201人 | 98.7% |

| 100回(2017年) | 2,053人 | 1,909人 | 93.0% |

| 99回(2016年) | 2,008人 | 2,003人 | 99.8% |

直近5回をみると、受験者数、合格者数は横ばい傾向で、合格率は99%前後と非常に高く推移しています。合格基準は、一般問題(1問1点の75問)と状況設定問題(1問2点の35問)を合わせた145点のうち87点(60%)以上とされます。

医療職国家試験の中では合格率は高いですが、試験問題が簡単だというわけではなく、授業や実習、過去問を中心にしっかり学習を進めた受験者が多いことがその理由の一つです。過去の合格率に惑わされず、着実に知識を身に付けていくことが大切です。

助産師国家試験の出題基準は、平成9年の公表以来、保健師助産師看護師国家試験出題基準改定部会で検討を行い、改定を重ねてきており、令和5年実施の試験からは、「保健師助産師看護師国家試験出題基準 令和5年版」が適用されています。

出題基準では、「基礎助産学」「助産診断・技術学」「地域母子保健」「助産管理」の4科目が設定されています。「国民衛生の動向」では、特に助産環境を取り巻く「地域母子保健」について最新の制度や統計を解説しています。

問題種類別 助産師国家試験過去問題

過去の助産師国家試験に出題された問題を、テーマ別に分けてポイントを解説しています。本格的に試験対策を始める前の傾向を知る際、また、試験直前の確認などにお使い下さい。

試験年次別 助産師試験過去問題

助産師国家試験の年次別に問題と正答、「国民衛生の動向」が対応する章・ページ数を掲載します。

問題を解きながら「国民衛生の動向」を確認し、知識の定着に役立てて下さい。

- 第108回助産師国家試験問題・正答-国民衛生の動向対応(2025年)

- 第107回助産師国家試験問題・正答-国民衛生の動向対応(2024年)

- 第106回助産師国家試験問題・正答-国民衛生の動向対応(2023年)

- 第105回助産師国家試験問題・正答-国民衛生の動向対応(2022年)

- 第104回助産師国家試験問題・正答-国民衛生の動向対応(2021年)

- 第103回助産師国家試験問題・正答-国民衛生の動向対応(2020年)

- 第102回助産師国家試験問題・正答-国民衛生の動向対応(2019年)

- 第101回助産師国家試験問題・正答-国民衛生の動向対応(2018年)

- 第100回助産師国家試験問題・正答-国民衛生の動向対応(2017年)

- 第99回助産師国家試験問題・正答-国民衛生の動向対応(2016年)

- 第98回助産師国家試験問題・正答-国民衛生の動向対応(2015年)

- 第97回助産師国家試験問題・正答-国民衛生の動向対応(2014年)

- 第96回助産師国家試験問題・正答-国民衛生の動向対応(2013年)

助産師国家試験過去問題PDF

厚生労働省が公表している過去10年間の問題、正答のPDFの一覧です。

|

第108回 (2025年) |

午前問題別冊 | 正答 | |

|

第107回 (2024年) |

午前問題別冊 | 正答 | |

|

第106回 (2023年) |

午前問題別冊 | 正答 | |

|

第105回 (2022年) |

午前問題別冊 | 正答 | |

|

第104回 (2021年) |

午前問題 | 午前問題別冊 | 正答 |

|

第103回 (2020年) |

午前問題 | 午前問題別冊 | 正答 |

|

第102回 (2019年) |

午前問題 | 午前問題別冊 | 正答 |

|

第101回 (2018年) |

午前問題 | 午前問題別冊 | 正答 |

|

第100回 (2017年) |

午前問題 | 午前問題別冊 | 正答 |

|

第99回 (2016年) |

午前問題 | 午前問題別冊 | 正答 |

医療職国家試験に出る国民衛生の動向

助産師として必要となる看護師資格を得るための看護師国家試験のほか、保健師や医師、薬剤師国家試験の統計・法律問題など「国民衛生の動向」が対応する問題とポイントを掲載しています。

内容も重なる部分が多く、知識の定着や予想問題として活用することをおすすめします。

図説 国民衛生の動向

|

『図説 国民衛生の動向』は、「国民衛生の動向」の図説ダイジェスト版です。「国民衛生の動向」の内容に沿って、1ページ1テーマで、フルカラーの図表とともに要点を絞って解説しています。

記述量の多い「国民衛生の動向」の手軽な副読本としても活用できます。

医療職のための統計セミナー

厚生労働統計協会では、医療職の皆様のキャリアアップのために、研究発表や論文作成に必要な統計知識を実践的に学んでいただくオンラインセミナーを、毎年数回開催しています。

詳細はこちらをご確認下さい。

「国民衛生の動向」は、母子保健・母子福祉や公衆衛生など厚生行政の全体像を1冊に集約し、法律や制度の概要、歴史、改正内容などを網羅しています。

助産師国家試験では、主に母子保健行政を取り巻く幅広い法律の知識が毎年多く問われています。法律の学習を苦手とする方は多いですが、しっかり理解して覚えれば確実な得点源となります。

このページでは、助産師国家試験に出題された法律ごとに、「国民衛生の動向」の記述を基に要点を簡潔にまとめ、107回(2024年)から96回試験(2013年)までの過去12年の出題の中から対応する問題をピックアップしています。「国民衛生の動向」と併用してご活用下さい。

なお、母子保健法や母体保護法などは「国民衛生の動向でみる母子保健制度問題まとめ」をご参照ください。

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

法律別問題目次

- 健康増進法

- 予防接種法

- 医療法

- 保健師助産師看護師法

- 刑法

- 戸籍法

- 死産の届出に関する規程

- 健康保険法

- 児童扶養手当法

- 母子及び父子並びに寡婦福祉法

- 児童福祉法

- 次世代育成支援対策推進法

- 男女雇用機会均等法

- 労働基準法

- 育児・介護休業法

- 妊産婦の就業(複合問題)

- 児童虐待防止法

- DV防止法

- 性同一性障害特例法

健康増進法

第3編1章 2.1〕(5)健康増進法 p87~88

日本人の食事摂取基準

- 健康増進法に基づき、国民の健康の保持・増進を図る上で摂取することが望ましいエネルギーおよび栄養素の量の基準を厚生労働大臣が定め、5年ごとに改定を行っている。

- 妊婦・授乳婦、乳児・小児、高齢者といった対象特性ごとの設定も行っている。

▶101回午後13

妊婦における食事摂取基準を定める法律はどれか。

- 健康増進法

- 健康保険法

- 地域保健法

- 母子保健法

- 母体保護法

妊婦の食事摂取基準

- 日本人の食事摂取基準(2020年版)では、妊娠初期(〜13週6日)、妊娠中期(14週0日〜27週6日)、妊娠後期(28週0日〜)の3区分に分けて、妊娠前と比べて余分に摂取すべきと考えられるエネルギー量を付加量として示している。

- 付加量が設定されている栄養素は、蛋白質(中期・後期)、ビタミンA(後期)、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸、ビタミンC、マグネシウム、鉄、亜鉛、銅、ヨウ素、セレンである。

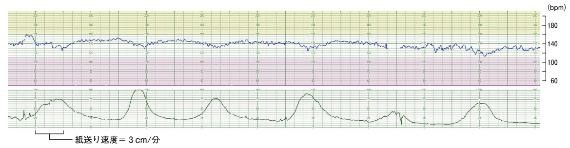

▶106回午前34

日本人の食事摂取基準(2020年版)で妊娠後期の妊婦に付加量が設定されている栄養素はどれか。2つ選べ。

- カルシウム

- ナイアシン

- ビタミンA

- ビタミンC

- ビタミンK

▶104回午前29改題

日本人の食事摂取基準(2020年版)で、妊娠中の女性が非妊時と同量の摂取で良いとされる栄養素はどれか。

- カルシウム

- タンパク質

- 鉄

- ビタミンC

- 葉酸

授乳婦の食事摂取基準

- 妊産婦と同様に、正常な妊娠・分娩を経た授乳婦が授乳期間中に妊娠前と比べて余分に摂取すべきと考えられるエネルギー量を付加量として示している。

- 付加量が設定されている栄養素は、蛋白質、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸、ビタミンC、鉄、亜鉛、銅、ヨウ素、セレン、モリブデンである。

▶96回午後33改題

2020年版の「日本人の食事摂取基準」で授乳婦に付加量が設定されている栄養素はどれか。2つ選べ。

- カルシウム

- ビタミンA

- ビタミンK

- 食物繊維

- 鉄

予防接種法

第3編3章 4.予防接種 p142~149

乳児の予防接種

▶96回午前39

生後2か月から接種が可能なワクチンはどれか。2つ選べ。

- Hibワクチン

- 麻疹ワクチン

- DPTワクチン

- 肺炎球菌ワクチン

- 日本脳炎ワクチン

▶99回午前30

1か月児健康診査時の予防接種に関する保健指導で正しいのはどれか。

- 「BCGは生後12か月から接種が可能です」

- 「肺炎球菌ワクチンは定期接種ではありません」

- 「Hibワクチンは生後2か月から接種が可能です」

- 「生ワクチンと不活化ワクチンとの同時接種はできません」

- 「インフルエンザワクチンは生後1か月から接種が可能です」

▶107回午後1改題

乳幼児の予防接種で正しいのはどれか。

- 接種の開始は生後2か月が推奨される。

- 定期接種、任意接種ともに就学前に完了する。

- 同時接種とは複数のワクチンを混合して接種することである。

- 注射生ワクチン接種から6日以上あけて次の注射生ワクチン接種が可能となる。

医療法

第4編1章 1.医療法 p168~169

助産所の規定

- 助産所は、妊婦、産婦または褥婦10人以上の入所施設を有してはならない。

- 助産師が助産所を開設したときは、開設後10日以内に、助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。なお、開設地の都道府県知事の許可を受ければ、助産師でない者も助産所を開設できる。

- 助産所の開設者は、助産師を管理者としなければならない。

- 助産所の開設者は、嘱託医師を定めて置かなければならない(有床・無床問わず)。

▶99回午前32

保健師助産師看護師法に定められていないのはどれか。

- 助産所開設の届出

- 異常死産児の届出

- 業務従事者の届出

- 出生証明書の交付

- 臨床研修の努力義務

▶97回午前40

助産所の開設と管理について医療法で規定されているのはどれか。2つ選べ。

- 分娩費用

- 臨時応急の手当

- 従事者の人的構成

- 妊産褥婦の収容人数

- 嘱託医師を定めること

▶96回午前22

助産所の管理で正しいのはどれか。

- 妊産婦の入所数は1〜19人である。

- 開設者と管理者は同一人物でなければならない。

- 開設者は嘱託医師名を都道府県知事に届け出る。

- 業務に従事する助産師の略歴を広告してはならない。

▶104回午後22

助産所について正しいのはどれか。

- 開設した場合は所在地の市区町村長に届け出る。

- 分娩を扱わない助産所でも産後ケアを行える。

- 開設者は助産師でなければならない。

- 入所者数の上限は12名である。

▶107回午後23

助産所の開設で正しいのはどれか。

- 管理者は助産師に限定されない。

- 無床の助産所の場合は開設届は不要である。

- 出張のみで助産に従事する場合でも嘱託医師を定めなければならない。

- 助産師が開設する場合は事前に都道府県知事に届け出なければならない。

▶103回午前40

助産所の開設で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 医療法に規定されている。

- 開設者は助産師免許が必要である。

- 開設届は都道府県知事に提出する。

- 無床の助産所の開設届は不要である。

- 1人の助産師が同時に2か所以上の開設はできない。

▶99回午後11

無床の助産所について正しいのはどれか。

- 自宅の住所を所在地として届け出る。

- 管理者は助産師でなくてもよい。

- 保健所長が開設を認可する。

- 分娩は取り扱えない。

▶98回午後20

助産所の管理者に義務付けられているのはどれか。

- 産科医療補償制度への加入

- 助産師免許の助産所内での掲示

- 医療安全支援センターへの開設の届出

- 職員に対する医療に係る安全管理のための研修の実施

有床助産所の構造設備

助産所の構造設備について、以下のような基準が定められている。

- 入所室を地下に設けないこと。

- 入所室の床面積について、1母子の入所では6.3m2以上、2母子以上の入所では1母子につき4.3m2メートル以上とすること。

- 第3階以上の階に入所室を有する場合は避難階段を2以上設けること。

- 入所施設を有する助産所にあっては、床面積9m2以上の分娩室を設けること。

▶98回午後29

医療法に基づき、有床助産所の構造設備について基準が定められているのはどれか。

- 保育器

- 分娩室の床面積

- 入所する妊産婦用の食堂

- 洗浄機能の付いたトイレ

- 子ども用のプレイルーム

▶101回午前17

A助産師は助産所を開業予定である。助産所の建物は地下1階、地上2階建てで、分娩を取り扱い、産褥入院も計画している。

助産所の構造設備で正しいのはどれか。

- 母子の入所室は地下にした。

- 個室の床面積は4.3m2にした。

- 分娩室の床面積は12m2にした。

- 入所室の収容人数を10人とした。

▶106回午前40

分娩を取り扱う有床助産所を産婦人科診療所に併設して開設することになった。助産所の構造は耐震、耐火構造の地下1階から地上3階建てにした。 関連法規に基づいた

助産所の開業計画で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 地階に入所室を設ける。

- 避難階段を2つ設ける。

- ベッド数は15床にする。

- 管理者は産婦人科診療所の産科医にする。

- 所在地の都道府県知事に開設を届け出る。

保健師助産師看護師法

第4編1章 4.4〕看護職員等 p196~200

助産師の業務①

- 助産師は、医師等の指示があった場合を除くほか、診療機械の使用、医薬品の授与、医薬品についての指示など、医師等が行わなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。

- ただし、臨時応急の手当をし、またはへその緒を切り、浣腸を施すなど、助産師の業務に当然に付随する行為をする場合はこの限りでない。

▶105回午前19

助産業務と規定する法律の組合せで正しいのはどれか。

- 臍帯切断――保健師助産師看護師法

- 臨時応急の手当――母子保健法

- 妊産婦の訪問指導――母体保護法

- 助産所に関する広告――地域保健法

▶103回午前10

院内助産において分娩時の出血時に助産師が自らの判断で行う対応で適切なのはどれか。

- 昇圧薬の投与

- 胎盤用手剝離

- 輸血開始の決定

- 腟内ガーゼ充塡

助産師の業務②

▶100回午後29

助産業務に関連する法律と内容の組合せで正しいのはどれか。

- 刑法――医行為の禁止

- 医療法――助産録の記載

- 児童福祉法――守秘義務

- 母体保護法――母性健康管理指導事項連絡カードの発行

- 保健師助産師看護師法――異常妊婦に対する臨時応急の手当

助産師の業務③

▶106回午前33

助産師の異常死産児の届出義務を規定している法律はどれか。

- 刑法

- 戸籍法

- 母子保健法

- 母体保護法

- 保健師助産師看護師法

▶107回午後35

助産師が死産児を検案して異常があると認めた場合の届出で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 48時間以内に届け出なければならないと規定されている。

- 妊娠4か月の死産児は対象となる。

- 医療法に定められている。

- 届出は義務である。

- 保健所に届け出る。

助産師の業務④

- 妊産婦の住所、氏名、年齢および職業

- 分娩回数および生死産別

- 妊産婦の既往疾患の有無およびその経過

- 今回妊娠の経過、所見および保健指導の要領

- 妊娠中医師による健康診断受診の有無(結核、性病に関する検査を含む。)

- 分娩の場所および年月日時分

- 分娩の経過および処置

- 分娩異常の有無、経過および処置

- 児の数および性別、生死別

- 児および胎児附属物の所見

- 産褥の経過および褥婦、新生児の保健指導の要領

- 産後の医師による健康診断の有無

▶99回午前14

助産録について正しいのはどれか。

- 記載事項は医療法に定められている。

- 帝王切開術の場合は記載義務はない。

- 電子カルテの場合の保存期間は3年である。

- 記載義務は保健師助産師看護師法に定められている。

▶98回午前40

保健師助産師看護師法施行規則に規定されている助産録の記載事項はどれか。2つ選べ。

- 妊娠高血圧症候群の妊婦の治療方針

- 産婦の配偶者の職業

- 保健指導の要領

- 産婦の性格

- 分娩経過

▶96回午後25

助産録の記載事項として保健師助産師看護師法施行規則に規定されていないのはどれか。

- 児の性別

- 分娩の場所

- 妊産婦の住所

- 妊産婦の国籍

- 胎児付属物の所見

刑法

守秘義務

- 刑法134条に基づき、助産師または助産師であった者が、正当な理由なく、業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、懲役または罰金に処する。

- なお、保健師、看護師、准看護師については、保健師助産師看護師法42条に基づく守秘義務が規定されている。

▶97回午前30

助産師の守秘義務が規定されているのはどれか。

- 刑法

- 医療法

- 母子保健法

- 保健師助産師看護師法

- 個人情報の保護に関する法律

▶96回午後18

助産師の守秘義務違反とならないのはどれか。

- 妊婦の夫が有名人であることを友人の助産師に話した。

- 妊婦のパートナーが失業していたことを妊婦の母親に伝えた。

- 昨日の感動的な出産をしたAさんのことを妊婦である友人に話した。

- 5歳の子どもの腹部に複数の内出血があることを児童相談所に伝えた。

戸籍法

出生届

- 子の男女の別および嫡出子または非嫡出子の別

- 出生の年月日時分および場所

- 父母の氏名および本籍、父または母が外国人であるときはその氏名および国籍

▶105回午前20

出生届について正しいのはどれか。

- 母子保健法に規定されている。

- 出生の年月日時分及び場所を記入する欄がある。

- 子の両親以外の代理人が届け出ることはできない。

- 出生の日から7日以内に届け出るよう規定されている。

▶107回午前20

Aさん(初産婦、未婚)は、1人暮らしをしている。出産後3か月は実家に滞在する予定である。

出生の届出書の提出で正しいのはどれか。

- 提出は出生後21日以内と規定されている。

- 届出者はAさんでなければならない。

- 居住地区の保健所に提出する。

- 嫡出子の有無を記入する。

▶101回午前40

出生届について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 出生後15日以降に届け出る。

- 出生証明書とは別に届け出る。

- 母子保健法に規定されている。

- 24時間いつでも届け出ることができる。

- 嫡出子と非嫡出子との別を記入する欄がある。

死産の届出に関する規程

死産届

- 死産の届出は、医師または助産師の死産証書または死胎検案書を添えて、死産後7日以内に届出人の所在地または死産があった場所の市町村長に届け出なければならない。

- 死産の届出は父が行い、やむを得ない事由で父が届出をすることができないときは、母、同居人、死産に立ち会った医師、死産に立ち会った助産師、その他の立会人という順序によって行う。

▶102回午後35・105回午後21類問

死産に関わる届出で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 死産届は24時間以内に提出する。

- 死産届は死産のあった場所の都道府県知事に提出する。

- 死産の分娩に立ち会った場合は死胎検案書を作成する。

- 死産児を検案して異常を認めた場合は、所轄警察署に届け出る。

- 提供した医療に起因する予期しなかった死産は医療事故調査・支援センターに届け出る。

▶100回午後28

Aさん(30歳、初妊婦)。夫と義母の3人暮らし。妊娠38週で子宮内胎児死亡となり、帝王切開術を受けた。手術後8日で退院する予定である。Aさんの実母から「赤ちゃんの父親は海外出張中で帰って来ることができません。死産届は誰が出したらよいでしょうか」と助産師に相談があった。

届出者として最も適切なのはどれか。

- 義母

- Aさん

- Aさんの実母

- 死産に立ち会った医師

- 死産に立ち会った助産師

健康保険法

出産育児一時金

- 出産育児一時金は健康保険法等に基づく保険給付で、被保険者またはその被扶養者が出産したときに一定の金額を支給する制度である。

- 妊娠4か月(85日)以降の出産(死産)で支給され、支給金額は、産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合は1児につき50万円、制度未加入であったり22週未満で出産した場合は1児につき48.8万円となっている。

▶101回午後10

出産育児一時金について正しいのはどれか。

- 支給額は標準報酬日額の3分の2である。

- 被保険者本人が出産したときのみ支給対象となる。

- 妊娠85日以後の出産であれば死産でも支給される。

- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉に定められている。

▶98回午前25改題

31歳の初妊婦。妊娠30週0日、双胎妊娠。小学校の教員。

この妊婦へ支給される出産育児一時金で正しいのはどれか。

- 50万円である。

- 所得制限がある。

- 2人分支給される。

- 出産前から受け取ることができる。

▶102回午後13

Aさん(26歳、初妊婦)。留学生。妊娠9週。来日2年目。Aさんのパートナーも留学生で、2人ともアルバイトをしながら学業を継続している。日本での出産を希望している。出産費用が心配になり、助産師に相談してきた。

Aさんが出産育児一時金を支給されるための条件はどれか。

- 自国の大使館に妊娠届を提出していること

- 日本の公的医療保険に加入していること

- 母子健康手帳を交付されていること

- 日本で婚姻届けを提出していること

出産手当金

- 出産手当金は、被保険者が出産日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日までの間に産前産後休暇を取得し、事業主から給料の支払を受けられない場合に保険者から支給される手当である。

- 1日当たりの金額は、(直近12か月間の標準報酬月額の平均額)×1/30×2/3で計算される。

▶102回午前14

出産手当金で正しいのはどれか。

- 健康保険法で定められている。

- 異常分娩の場合には支給されない。

- 1日につき標準報酬日額に相当する額が支給される。

- 被保険者が扶養している配偶者の出産にも支給される。

児童扶養手当法

児童扶養手当

▶107回午後21

低所得のひとり親世帯の生活の安定と自立の促進を目的とした手当はどれか。

- 児童手当

- 出産手当金

- 児童扶養手当

- 特別児童扶養手当

母子及び父子並びに寡婦福祉法

生活資金の貸付

▶106回午後20

母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定されている制度はどれか。

- 生活扶助

- 生活資金の貸付

- 特別児童扶養手当

- 児童養護施設の利用

特定教育・保育施設の利用等に関する特別の配慮

▶101回午前32

Aさん(28歳)は、昨年夫を事故で亡くし、実父母と同居していたが、仕事を始めて3歳の子どもと2人で暮らすことになった。子どもは健康で、順調に成長している。

母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、Aさんが受けられる支援で正しいのはどれか。

- 保育施設の利用に関する特別の配慮

- 特別児童扶養手当

- 乳幼児医療費助成

- 次世代育成支援

- 生活扶助

児童福祉法

第5編2章 3.児童家庭福祉 p238~242

養育支援訪問事業

- 若年

- 経済的問題

- 妊娠葛藤

- 母子健康手帳未発行・妊娠後期の妊娠届

- 妊婦健康診査未受診等

- 多胎

- 妊婦の心身の不調

▶101回午前36

特定妊婦について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 高所得の妊婦は該当しない。

- 児童福祉法に定義されている。

- 児童養護施設が相談窓口となる。

- 妊婦健康診査の未受診者を含む。

- 周産期医療ネットワークに登録される。

地域子育て支援拠点事業

▶97回午前21改題

地域子育て支援拠点事業について正しいのはどれか。

- おおむね3歳未満の児童および保護者を対象とする。

- ボランティアには子育て経験が必要である。

- ひとり親家庭等日常生活支援事業がある。

- 新生児訪問事業を実施する。

乳児家庭全戸訪問事業

▶103回午後35

児童福祉法で規定しているのはどれか。2つ選べ。

- 子の看護休暇

- 乳幼児健康診査

- 乳児家庭全戸訪問事業

- 地域子育て支援拠点事業

- 母子健康包括支援センター

次世代育成支援対策推進法

第5編2章 3.児童家庭福祉 p238~242

概要

- 次世代育成支援対策推進法は、我が国の急速な少子化の進行、家庭や地域を取り巻く環境の変化に対応するため、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備のため、国・地方公共団体、事業主、国民の責務を規定している。

- 従業員101人以上の事業主には行動計画を策定することが義務づけられており、計画に盛り込む内容として、育児休業や短時間勤務に関する取組、所定外労働の削減や年次有給休暇の取得に関する取組を記載することとされる。

▶97回午後23

一般事業主に対し、仕事と家庭の両立に関する行動計画の策定を義務づけている法律はどれか。

- 母子保健法

- 労働基準法

- 少子化社会対策基本法

- 男女共同参画社会基本法

- 次世代育成支援対策推進法

▶100回午後13

次世代育成支援対策推進法について正しいのはどれか。

- 妊産婦に対してマタニティマークの携帯を推進する。

- 急速な少子化の進行を踏まえて策定された法律である。

- 次世代育成支援対策は3年ごとに取り組みを評価する。

- 常時雇用の従業員が50人以上の企業は行動計画の策定が義務付けられている。

男女雇用機会均等法

第5編2章 3.6〕妊産婦等の就業 p241~242

不利益取扱いの禁止

▶107回午前29

就労している妊婦が「産前休業を申請した後、上司から『こんな忙しいときに産前休業を取るなんて、周りはとても迷惑する』と何度も言われています。これはハラスメントではないでしょうか」と相談した。

このような上司からの言動の防止措置を定めた法律はどれか。

- 地域保健法

- 母子保健法

- 労働基準法

- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉

- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉

妊婦健康診査の請求

- 妊婦は事業主に妊婦健康診査を受診する時間の確保を請求できる。

- 健康診査等により妊娠中・出産後の女性労働者が医師等から指導を受けた場合、主治医等が記入した母性健康管理指導事項連絡カードに従って、事業主は勤務時間の変更などの必要な措置を講じなければならない。

▶96回午前29

「母性健康管理指導事項連絡カード」について規定している法律はどれか。

- 労働基準法

- 母子保健法

- 母体保護法

- 国民健康保険法

- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

労働基準法

第5編2章 3.6〕妊産婦等の就業 p241~242

産前産後休業

▶104回午前23

法律において、「使用者は、産後(①)週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後(②)週間を経過した女性が請求した場合において、その者について、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない」と規定されている。

①と②に入る数字の組合せで正しいのはどれか。

① ②

- 4――6

- 6――8

- 8――4

- 8――6

生理休暇

▶99回午後10

生理休暇について正しいのはどれか。

- 非正規雇用の場合は取得できない。

- 取得には医師の診断書が必要である。

- 請求できる日数は月に3日までである。

- 労働基準法に定められている権利である。

育児・介護休業法

第5編2章 3.6〕妊産婦等の就業 p241~242

主な規定

- 子どもが1歳になるまでの育児休業

- 3歳までの子を養育する労働者の請求による所定外労働の制限や所定労働時間の短縮

- 小学校就学前までの子を養育する労働者の請求による看護休暇の取得や時間外労働の制限

▶105回午前21

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉に規定されている制度で正しいのはどれか。

- 専業主婦の配偶者は育児休業を申請できない。

- 育児休業は出産日から起算して1年まで取得できる。

- 子の看護休暇は就学前の子を養育する労働者が取得できる。

- パパ・ママ育休プラスは夫婦がそれぞれ1年2か月育児休業を取得できる。

妊産婦の就業(複合問題)

▶98回午前10

30歳の初妊婦。妊娠23週5日。妊娠経過は良好。1年前から正規雇用の職員として働いている。「妊婦健康診査は有給休暇をとって受診していました。今後は妊婦健康診査の回数が増えたり、出産後も子どものことで仕事を休む機会が増えると思うのでどのような制度があるか聞きたい」と言う。

この妊婦への情報提供として正しいのはどれか。

- 「妊婦健康診査の受診に必要な時間を確保するための休暇の申請ができます」

- 「産後休暇の後に育児休業が1年とれます」

- 「看護休暇は1年に20日が限度です」

- 「子どもが小学生になるまで短時間勤務が可能です」

▶106回午後34

双生児を出産した会社員が利用できる制度で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 産後休業は14週間である。

- 1児ごとに出産育児一時金が支給される。

- 子が就学するまで短時間勤務を申請できる。

- 子の看護休暇は1年間に10日まで取得できる。

- 産後2年まで医師の指示による受診に必要な時間を申請できる。

▶102回午後6

Aさん(28歳、初妊婦)。現在、妊娠18週で双胎。事務職で正規採用されて3か月経った。

Aさんへの保健指導で正しいのはどれか。

- 「育児休業は1年間の申し出ができます」

- 「産前休業は予定日前に16週間取得できます」

- 「妊婦健康診査受診に必要な時間には、医療機関への往復時間を含みます」

- 「出産手当金は、出産日以前42日から出産日後より56日まで支給されます」

児童虐待防止法

第5編2章 3.4〕児童虐待防止対策 p240~241

面会等の制限

▶105回午前18

児童虐待の防止等に関する法律〈児童虐待防止法〉で規定されているのはどれか。

- 児童相談所への看護師の配置

- 特定妊婦に対する養育支援訪問

- 心身の危険がある児童の一時保護

- 保護者に対する施設入所等の措置となった児童との面会の制限

児童虐待の早期発見

▶104回午前24

児童虐待の防止等に関する法律〈児童虐待防止法〉に明記されている助産師の役割はどれか。

- 児童虐待の早期発見

- 虐待を受けた児童の一時保護

- 虐待のおそれがある児童の居所への訪問

- 保護者に対する児童虐待防止のための教育

児童虐待の種類

▶99回午後35

児童虐待のうち、ネグレクトに相当するのはどれか。2つ選べ。

- 乳幼児を家に放置して外出する。

- 子どもの自尊心を傷つける発言をする。

- 子どもに不潔な下着を長期間着用させる。

- 子どもをポルノグラフィーの被写体にする。

- 子どもの前で配偶者やその他の家族に対し暴力を振るう。

DV防止法

第5編2章 3.5〕配偶者からの暴力の防止対策 p241

概要

- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律〈DV防止法〉に基づき、医療関係者が業務を行うに当たって、配偶者からの暴力による負傷または疾病にかかったと認められる者を発見した場合、その者の意思を尊重するよう努めた上で通報することができるほか、配偶者暴力相談支援センター等の利用について情報を提供するよう努めなければならない。

- DV防止法に規定する配偶者には、男性・女性の別を問わず、婚姻の届出をしていない事実婚、離婚後(事実上離婚したと同様の事情に入ることを含む)、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力も含む。

▶103回午前11

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律〈DV防止法〉に定められている配偶者からの暴力に関する医療関係者の対応で正しいのはどれか。

- 通報先は児童相談所である。

- 通報することは守秘義務に反する。

- 事実上婚姻関係にある被害者については通報できない。

- 配偶者暴力相談支援センター等の利用について被害者に情報提供する。

性同一性障害特例法

性別の取扱いの変更の審判

- 18歳以上であること

- 現に婚姻をしていないこと

- 現に未成年の子がいないこと

- 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること

- その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること

▶106回午前27

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律で、戸籍上の性別の取扱いについて変更の審判ができる条件に含まれるのはどれか。

- 16歳以上であること。

- 婚姻状態にある場合は配偶者の同意があること。

- 心理専門職によるカウンセリングを受けていること。

- 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態であること。

▶99回午前40

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律において、性別の取扱いの変更を家庭裁判所で審判することができる条件はどれか。2つ選べ。

- 現に未成年の子がいないこと

- ホルモン治療を受けていること

- 性染色体の核型が正常ではないこと

- 生物学的性と同一の性への恋愛感情を有すること

- 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること

平成25年2月14日実施の第96回助産師国家試験の全問題と正答を掲載します。

また、内容に応じて衛生テキスト「国民衛生の動向2025/2026」の参照章・ページを示します。問題を解きながら本誌を確認することで、より問題の理解を深めることできます。

分野別解説付き問題まとめ

を合わせて活用しながら、合格に近づく過去問対策を進めて頂ければ幸いです。

なお、最新の統計の記載、法律の改正、不適切問題などにより、一部問題を改変、削除しています。

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

第96回助産師国家試験目次

第96回助産師国家試験・午前(55問)

▶午前1

世界保健機構〈WHO〉が提唱しているリプロダクティブ・ヘルスの基本的四大要素で正しいのはどれか。

- 健全な家族関係を維持できる。

- 婦人科系がんの早期発見ができる。

- 思春期の人たちの栄養状態を適切に保つ。

- すべての女性が安全な妊娠と出産を享受できる。

▶午前2

尖圭コンジローマで正しいのはどれか。

- 男性は感染しない。

- 一度罹患すれば再発しない。

- ワクチンで感染を予防できる。

- 妊婦が罹患すれば分娩後に治療する。

▶午前3

プロスタグランディンF2αの投与が禁忌である産婦の内科合併症はどれか。

- 糖尿病

- 気管支喘息

- 甲状腺機能低下症

- 特発性血小板減少性紫斑病

▶午前4

成人T細胞白血病ウイルス陽性の母親から出生した児への対応で正しいのはどれか。

- 入院中は他の児と隔離する。

- 抗体検査は新生児期に実施する。

- 毎月外来受診するよう母親に指導する。

- 乳児期の予防接種は通常どおり実施する。

▶午前5

母体血中の糖を胎児に転送する作用を持つホルモンはどれか。

- エストロゲン

- プロゲステロン

- hPL〈ヒト胎盤性ラクトゲン〉

- hCG〈ヒト絨毛性ゴナドトロピン〉

▶午前6

妊娠に伴う腟の変化で正しいのはどれか。

- 分泌物のpHが低下する。

- 色が薄いピンク色に変化する。

- 上皮のグリコゲン含有量が減少する。

- Döderlein〈デーデルライン〉桿菌が減少する。

▶午前7

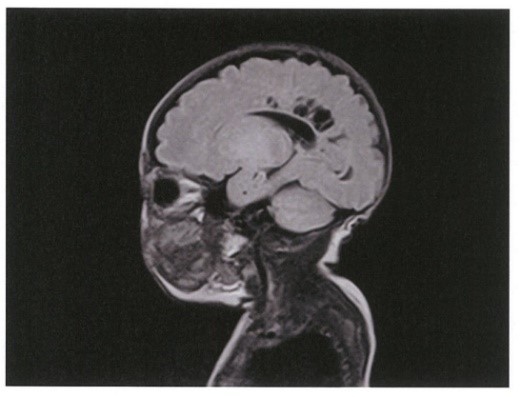

妊娠前から妊娠初期にかけて葉酸を十分に摂取することで発症を低減できる胎児合併症はどれか。

- 心奇形

- 胎児水腫

- 胎児発育不全

- 神経管閉鎖障害

▶午前8

甲状腺疾患合併妊娠について正しいのはどれか。

- 甲状腺ホルモン製剤内服中は授乳を禁止する。

- Basedow〈バセドウ〉病は妊娠中期以降に改善傾向を示す。

- 橋本病は分娩を契機に甲状腺クリーゼを発生するリスクが高い。

- プロピルチオウラシルを内服していた場合、授乳中はチアマゾールに切り替える。

▶午前9

5名の経産婦に対して、上の子どもへの対応をテーマに育児教室を開催することになった。

参加者を中心とした方法で最も適切なのはどれか。

- シンポジウム

- バズ・セッション

- デモンストレーション

- パネルディスカッション

▶午前10

母体保護法に定められた不妊手術について正しいのはどれか。

- 卵巣摘出術が含まれる。

- 配偶者の同意は不要である。

- 母体保護法指定医以外は実施できない。

- 都道府県知事に実施報告をしなければならない。

▶午前11

Traube〈トラウベ〉聴診器とその聴診法との写真を別に示す。写真の右下が妊婦の頭側である。

聴診法で正しいのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

▶午前12

妊娠中の運動の説明で適切なのはどれか。

- 「妊娠16週以降は、仰向けで実施できる運動をしましょう」

- 「運動するときは、1分間に140回くらいの脈拍が目安です」

- 「妊娠高血圧症候群の予防としてウォーキングをしましょう」

- 「適度な運動をしておけば、お産が長引くことはありません」

▶午前13

帝王切開既往妊婦が経腟分娩する際の管理で正しいのはどれか。

- 陣痛発来した時点で帝王切開の術前検査を行う。

- 微弱陣痛ではプロスタグランディン製剤を用いる。

- 分娩第2期遷延でも吸引分娩は行わない。

- 分娩後1時間は頻回に母体の血圧測定を行う。

▶午前14

30歳の初産婦。身長158cm、体重68kg。推定児体重3,800g。第1頭位。陣痛間欠2分、発作50秒で、肛門圧迫感が強く努責がかかっている。内診所見は、子宮口8cm開大、展退度80%、Station±0、小泉門が5時方向に触れる。

このときにとる体位として最も適切なのはどれか。

- 坐位

- 蹲踞位

- 左側臥位

- 四つん這い

▶午前15