令和5年2月12日(日)に実施された第112回看護師国家試験について、午前問題のうち一般問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第112回看護師国家試験

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

午前 一般問題

▶午前26

骨格筋の細胞膜には( )に対する受容体がある。自己抗体がこの受容体の働きを阻害すると骨格筋は収縮できなくなる。

( )に入る神経伝達物質として正しいのはどれか。

- アセチルコリン

- アドレナリン

- ドパミン

- ノルアドレナリン

▶午前27

健常な女子(15歳)が野外のコンサートで興奮し、頻呼吸を起こして倒れた。

このときの女子の体内の状態で正しいのはどれか。

- アルカローシスである。

- ヘマトクリットは基準値よりも高い。

- 動脈血酸素飽和度〈SaO2〉は100%を超えている。

- 動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉は基準値よりも高い。

▶午前28

薬物の分解、排泄の速さの指標となるのはどれか。

- 最高血中濃度

- 生物学的半減期

- 濃度曲線下面積

- 最高血中濃度到達時間

▶午前29

多発性骨髄腫で腫瘍化しているのはどれか。

- B細胞

- T細胞

- 形質細胞

- 造血幹細胞

▶午前30

くも膜下出血の成因で最も多いのはどれか。

- 外傷

- 脳腫瘍

- 脳動脈瘤

- 脳動静脈奇形

▶午前31

社会保険制度と根拠法令の組合せで正しいのはどれか。

- 医療保険――健康保険法

- 介護保険――高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律〈高齢者虐待防止法〉

- 雇用保険――社会福祉法

- 年金保険――生活困窮者自立支援法

▶午前32

老人福祉法と介護保険法のいずれにも位置付けられている施設はどれか。

- 介護医療院

- 介護老人保健施設

- 老人福祉センター

- 老人デイサービスセンター

▶午前33改題

ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症について正しいのはどれか。

- 令和4年(2022年)の新規感染者数は10年前に比べ増加している。

- 日本では異性間の性的接触による感染が最も多い。

- 早期に発見して治療を開始すれば完治する。

- 保健所でのHIV検査は匿名で受けられる。

▶午前34

医療計画について正しいのはどれか。

- 基準病床数を定める。

- 5年ごとに見直しを行う。

- 特定機能病院の基準を定める。

- 一次、二次および三次医療圏を設定する。

▶午前35

ノロウイルス感染症に罹患した患者の嘔吐物が床に飛び散っている。

この処理に使用する消毒薬で適切なのはどれか。

- 70%エタノール

- ポビドンヨード

- 塩化ベンザルコニウム

- 次亜塩素酸ナトリウム

▶午前36

臨死期の身体的変化はどれか。

- 尿量が増加する。

- 全身の筋肉が硬直する。

- 不規則な呼吸が出現する。

- 頸動脈が触れなくなった後、橈骨動脈が触れなくなる。

▶午前37

成人女性に対するベッド上での排泄援助とその目的の組合せで適切なのはどれか。

- 窓を開ける。――寒冷刺激による排尿促進

- 上半身を挙上する。――腹圧のかけやすさによる排泄促進

- 外陰部にトイレットペーパーを当てる。――尿臭の防止

- 便器の底にトイレットペーパーを敷く。――寝具の汚染防止

▶午前38

成人のノンレム睡眠の特徴はどれか。

- 体温が上昇する。

- 急速な眼球運動がある。

- 加齢に伴い時間が長くなる。

- 睡眠周期の前半にみられる。

▶午前39

穿刺と穿刺部位の組合せで適切なのはどれか。

- 胸腔穿刺――胸骨柄

- 骨髄穿刺――第3・4腰椎間

- 腹腔穿刺――腹直筋外側の側腹部

- 腰椎穿刺――上前腸骨棘

▶午前40

毒薬の保管方法を規定している法律はどれか。

- 薬剤師法

- 毒物及び劇物取締法

- 麻薬及び向精神薬取締法

- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〈医薬品医療機器等法〉

▶午前41

輸血用血液製剤と保存温度の組合せで正しいのはどれか。

- 血小板成分製剤――2~6℃

- 赤血球成分製剤――2~6℃

- 血漿成分製剤――20〜24℃

- 全血製剤――20〜24℃

▶午前42

真空採血管とホルダーを用いて静脈血採血を実施するときに、駆血を解除するタイミングで適切なのはどれか。

- 採血針を皮膚に刺した直後

- 真空採血管内への血液の流入が始まったとき

- 真空採血管内への血液の流入が終わったとき

- ホルダーから真空採血管を抜去した後

▶午前43

MRI検査室に持ち込んでよいのはどれか。

- 耳栓

- 携帯電話

- 使い捨てカイロ

- キャッシュカード

▶午前44

ムーア, F. D.が提唱した外科的侵襲を受けた患者の生体反応で正しいのはどれか。

- 傷害期では尿量が増加する。

- 転換期では循環血液量が増加する。

- 筋力回復期では蛋白の分解が進む。

- 脂肪蓄積期では活動性が低下する。

▶午前45

関節拘縮の予防を目的とした関節可動域〈ROM〉訓練で正しいのはどれか。

- 関節を速く動かす。

- 運動麻痺がある場合は患側から行う。

- 他動運動は痛みが生じないように行う。

- 徒手筋力テストの結果が1以下の場合は自動運動を促す。

▶午前46

放射線治療で人体の吸収線量を表す単位はどれか。

- Bq

- eV

- Gy

- Sv

▶午前47

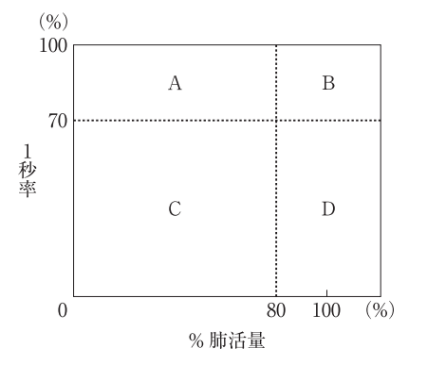

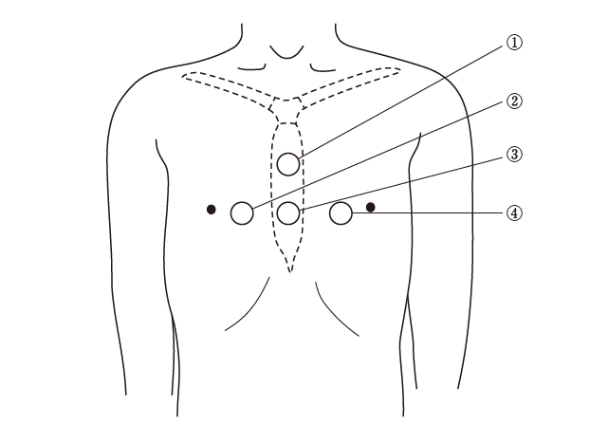

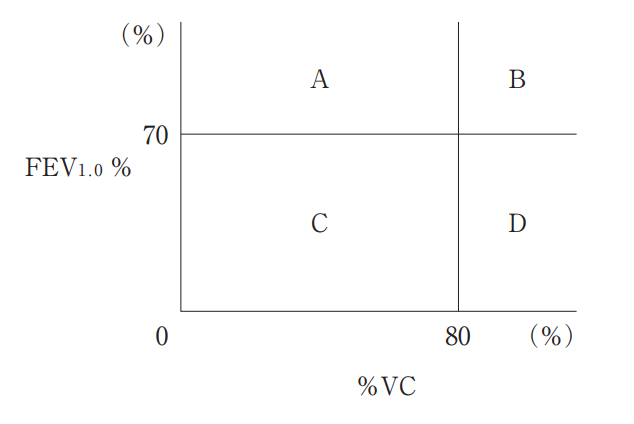

Aさん(62歳、男性)は呼吸困難と咳嗽が増強したため外来を受診した。胸部エックス線写真と胸部CTによって特発性肺線維症による間質性肺炎と診断され、呼吸機能検査を受けた。

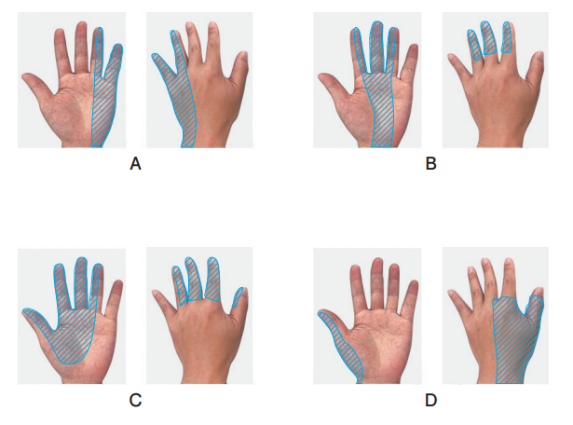

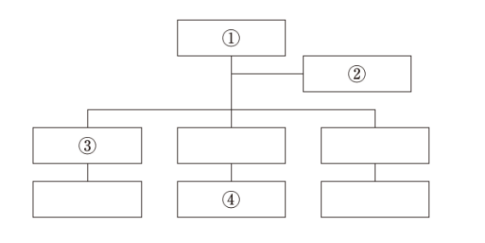

換気障害の分類を図に示す。

Aさんの換気障害の分類で当てはまるのはどれか。

- A

- B

- C

- D

▶午前48

右肺尖部の肺癌の胸壁への浸潤による症状はどれか。

- 散瞳

- 構音障害

- 閉眼困難

- 上肢の疼痛

▶午前49

胃切除術後のダンピング症候群を予防するための食事指導で適切なのはどれか。

- 15分以内に食べる。

- 糖質の多い食事を摂る。

- 1回の摂取量を少なくする。

- 1日の食事回数を少なくする。

▶午前50

重度の肝硬変で基準値よりも低い値を示す血液検査項目はどれか。

- 血清アルブミン〈Alb〉

- 血清ビリルビン〈Bil〉

- 血中アンモニア〈NH3〉

- プロトロンビン時間〈PT〉

▶午前51

成人のばね指で正しいのはどれか。

- 男性に多い。

- 原因は腱の炎症である。

- 好発部位は示指である。

- 積極的にストレッチを行う。

▶午前52

広汎子宮全摘出術を受けた患者への退院後の生活に関する説明で正しいのはどれか。

- 「術後2週から性交は可能です」

- 「定期的に排尿を試みてください」

- 「調理のときは手袋をしてください」

- 「退院当日から浴槽の湯に浸かることができます」

▶午前53

老化に伴う血液・造血器系の変化で適切なのはどれか。

- エリスロポエチンが増加する。

- 黄色骨髄が減少する。

- 顆粒球数が増加する。

- 赤血球数が減少する。

▶午前54

高齢者の身体拘束に関する説明で適切なのはどれか。

- 身体拘束の実施は担当看護師が決定する。

- ミトン型の手袋の使用は身体拘束ではない。

- 本人が身体拘束に同意していれば家族への説明は不要である。

- 切迫性、非代替性および一時性の全てを満たしている場合に検討される。

▶午前55

65歳以上の高齢者が要介護認定の有無に関わらず利用できるのはどれか。

- 介護予防教室

- 介護老人保健施設

- 夜間対応型訪問介護

- 通所介護〈デイサービス〉

▶午前56

入院中の高齢者への看護師の対応で適切なのはどれか。

- 入院当日から複数の看護師が関わる。

- 1回の訪室で多くの情報を聴取する。

- 1日のスケジュールは口頭で説明する。

- 退院後の生活を予測して情報収集する。

▶午前57

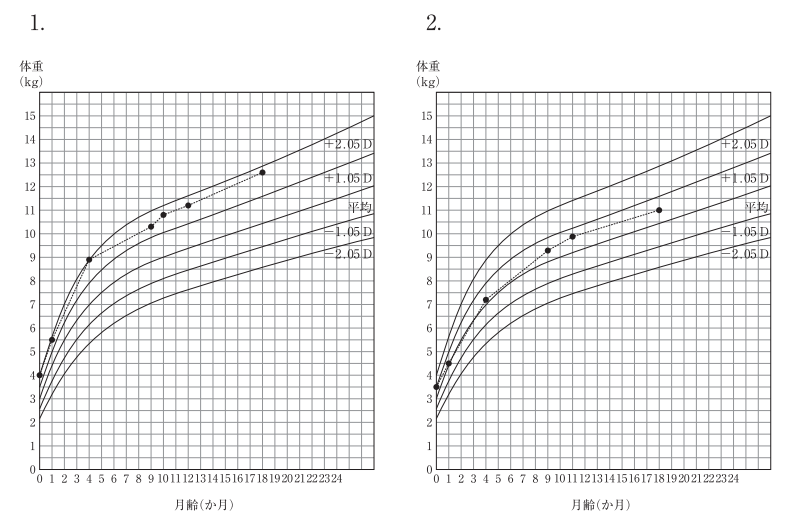

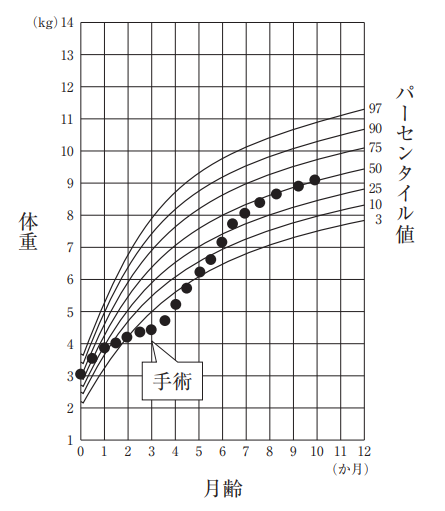

1歳6か月の身体発育曲線(体重)を示す。

異常が疑われるのはどれか。

▶午前58

幼児期の心理社会的特徴はどれか。

- 自己中心性

- 心理的離乳

- ギャングエイジ

- ボディイメージの変容

▶午前59

正常な幼児期の基本的生活習慣で、2歳0か月ころまでに習得するのはどれか。

- 鼻をかむ。

- スプーンを使う。

- 夜間のおむつがとれる。

- 洋服のボタンをとめる。

▶午前60

母子保健法に規定されているのはどれか。

- 母子健康包括支援センター

- 乳児家庭全戸訪問事業

- 助産施設

- 特定妊婦

▶午前61

排卵のある正常な月経周期で正しいのはどれか。

- 黄体は形成後1週間で萎縮する。

- エストロゲンの作用で子宮内膜が分泌期になる。

- 発育した卵胞の顆粒膜細胞からプロゲステロンが分泌される。

- エストロゲンのポジティブフィードバックによって黄体形成ホルモンの分泌が増加する。

▶午前62

不妊症について正しいのはどれか。

- 約6割は原因不明である。

- 検査に基礎体温測定がある。

- 治療の1つに不妊手術がある。

- 女性の年齢は治療効果に影響しない。

▶午前63

正常な分娩経過はどれか。

- 骨盤入口部に児頭が進入する際、児の頤部が胸壁に近づく。

- 骨盤出口部に達した時点で、児頭の矢状縫合は母体の骨盤の横径に一致する。

- 児頭娩出後、胎児は肩の長軸が骨盤出口部の横径に一致するよう回旋する。

- 児頭が発露したころに胎盤が剝離する。

▶午前64

新生児の呼吸窮迫症候群〈RDS〉で正しいのはどれか。

- 呼吸数が減少する。

- 過期産児に発症しやすい。

- 生後24時間ころから発症する。

- 肺サーファクタントの欠乏が原因で生じる。

▶午前65

小児期から青年期に発症し、運動性チック、音声チック及び汚言の乱用を伴うのはどれか。

- Down〈ダウン〉症候群

- Tourette〈トゥレット〉障害

- 注意欠如・多動性障害〈ADHD〉

- Lennox-Gastaut〈レノックス・ガストー〉症候群

▶午前66

患者の権利や力を尊重し、自己制御している感覚を持たせ、患者が社会生活に必要な技能や能力を獲得する支援を意味するのはどれか。

- リカバリ

- ストレングス

- レジリエンス

- エンパワメント

▶午前67

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に基づき、精神障害者に適用されるのはどれか。

- 障害基礎年金

- 一定割合の雇用義務

- 精神障害者保健福祉手帳

- 自立支援医療〈精神通院医療〉

▶午前68

Aさん(85歳、男性)は1人暮らしで判断能力が不十分である。4親等以内の親族はいない。

訪問看護事業所におけるAさんの情報管理で適切なのはどれか。

- 成年後見人にAさんの訪問看護計画を説明する。

- 地域の民生委員にAさんの経済状況を知らせる。

- Aさんの訪問記録を電子メールに添付して援助者間で共有する。

- 新たなサービスの利用を検討する他の利用者にAさんのケアプランを見せる。

▶午前69

Aさん(80歳、女性)は1人暮らしで、在宅酸素療法〈HOT〉を受けている。訪問看護師はAさんに停電時を想定した避難行動の指導を行うことにした。

Aさんの停電時の避難行動で優先度が高いのはどれか。

- 電気のブレーカーを落とす。

- 玄関の扉を開けて出口を確保する。

- 訪問看護ステーションに連絡をする。

- 酸素濃縮器から酸素ボンベに切り替える。

▶午前70

介護保険制度における都道府県が指定・監督を行う居宅サービスはどれか。

- 福祉用具貸与

- 小規模多機能型居宅介護

- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

- 認知症対応型共同生活介護〈グループホーム〉

▶午前71

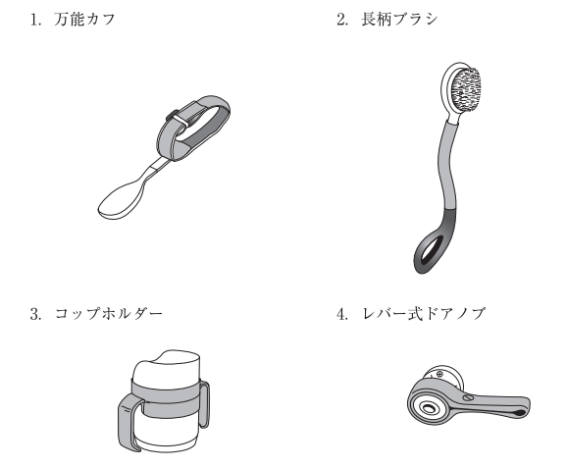

Aさん(70歳、男性、要介護1)は脳梗塞の後遺症で左不全麻痺がある。家屋内は杖を使用して移動が可能である。Aさんから「入浴が不安なので安全な方法を教えてほしい」と訪問看護師に相談があった。

Aさんへの助言で適切なのはどれか。

- 手すりは左手で持つ。

- 左足から浴槽に入る。

- 浴室内を杖で移動する。

- 浴槽から出るときは入浴台〈バスボード〉を使う。

▶午前72

看護マネジメントのプロセスの「統制」はどれか。

- 看護職員の仕事への動機付けを行う。

- 病棟の目標をもとに看護活動の年間計画を立案する。

- 褥瘡ケアの改善に取り組むための担当チームを構成する。

- 病棟の1年間の業務評価に基づき看護活動の計画を修正する。

▶午前73

職員数が300人の病院の看護師の働き方に関するマネジメントで、労働安全衛生法に基づいて規定されているのはどれか。

- 1年以内ごとに1回、定期に心理的な負担の程度を把握するための検査を行う。

- 8時間を超える夜勤の時は1時間以上の休憩時間を確保する。

- 生理日に就業が著しく困難な場合は休暇の請求ができる。

- 妊娠中は請求すれば時間外労働が免除される。

▶午前74

国際協力として5歳未満児死亡率の高い地域に1年間派遣されることになった看護師が、派遣される地域の住民に対して行う活動でプライマリヘルスケアの原則に基づいた活動はどれか。

- 高度な治療を目的とした活動

- 医学的研究の遂行を優先した活動

- 派遣先で入手できる資源を利用した活動

- 派遣される専門家チームを中心とする活動

▶午前75

音を感知するラセン器〈Corti〈コルチ〉器〉があるのはどれか。

- 蝸牛管

- 半規管

- 鼓室

- 鼓膜

- 前庭

▶午前76

正常な糸球体で濾過される物質はどれか。

- フィブリノゲン

- ミオグロビン

- アルブミン

- 血小板

- 赤血球

▶午前77

冷たい川に飛び込んだときに急激に体温が低下する原因で正しいのはどれか。

- 対流による体熱の放散

- 放射による体熱の放散

- 熱伝導による体熱の放散

- 代謝による熱エネルギー産生の低下

- 骨格筋における熱エネルギー産生の低下

▶午前78

インスリンを過剰に投与したときに現れる症候で正しいのはどれか。

- 発熱

- 浮腫

- 口渇感

- 顔面紅潮

- 手足のふるえ

▶午前79

僧帽弁狭窄症について正しいのはどれか。

- 弁口面積が拡大する。

- 左心房内圧が上昇する。

- 狭心痛を合併することが多い。

- 弁尖の先天的な3尖化が原因となる。

- 胸骨右縁第2肋間で心雑音を聴取する。

▶午前80

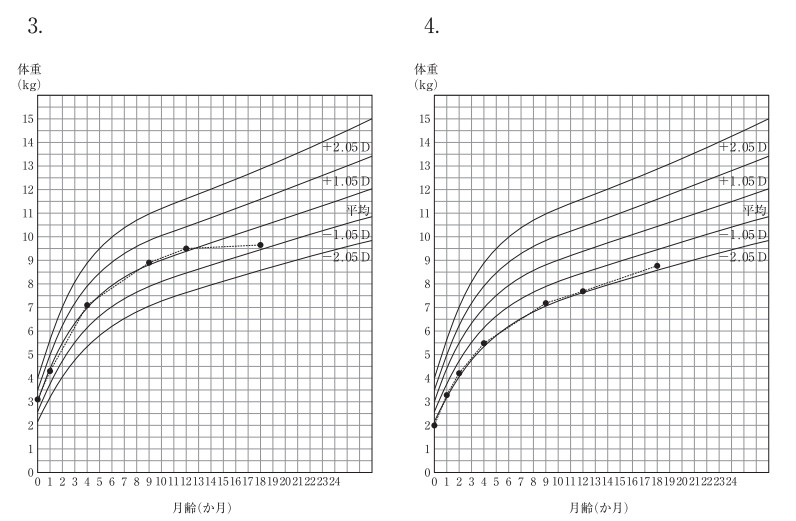

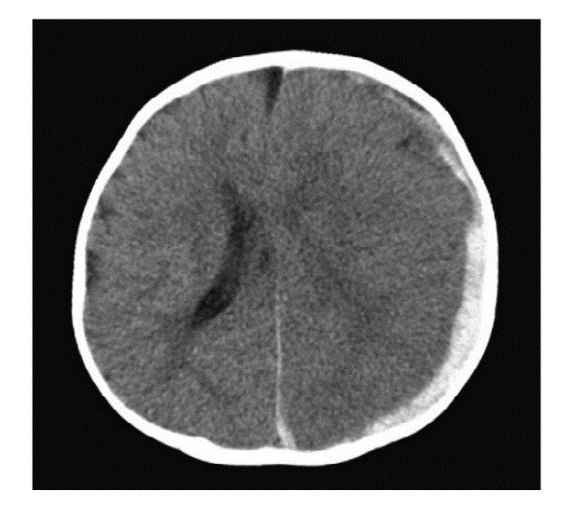

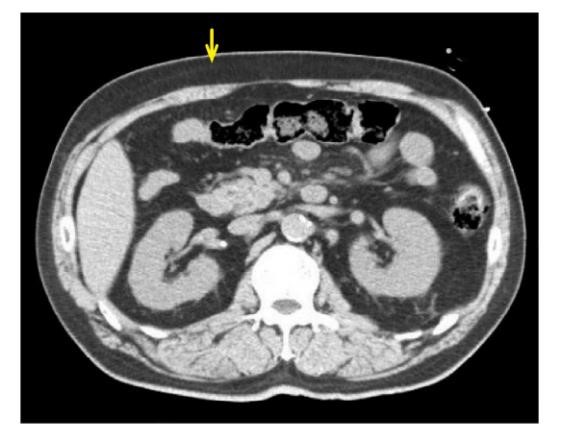

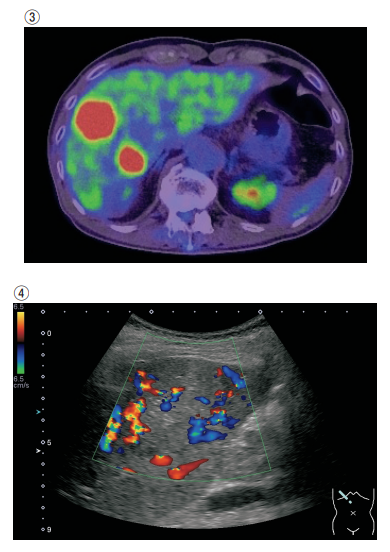

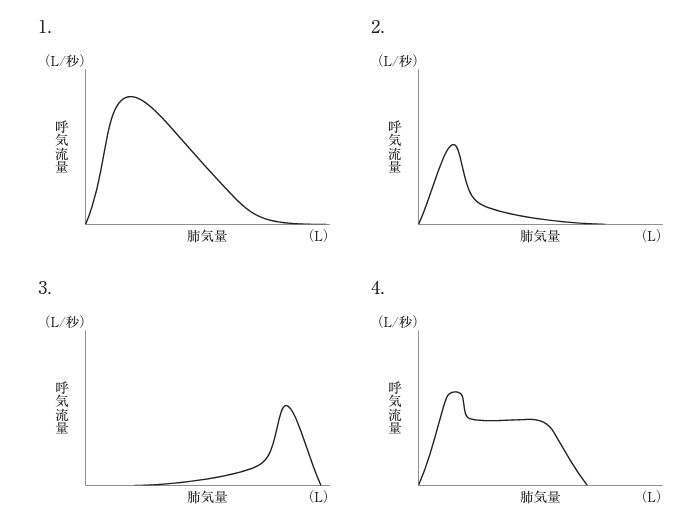

検査の画像を別に示す。

狭心症の手術に最も重要な検査はどれか。

- A

- B

- C

- D

- E

▶午前81

変形性膝関節症について正しいのはどれか。

- 男性に多い。

- 第一選択は手術療法である。

- 変形性関節症の中で2番目に多い。

- 二次性のものが一次性のものより多い。

- 経時的に進行して10年で半数が悪化する。

▶午前82

学校保健安全法で出席停止となる学校感染症のうち、第二種に分類されているのはどれか。

- インフルエンザ

- 細菌性赤痢

- ジフテリア

- 腸チフス

- 流行性角結膜炎

▶午前83

成人におけるバイタルサインで緊急に対応が必要なのはどれか。

- 脈拍 70/分

- 体温 34.4℃

- 呼吸数 14/分

- 血圧 130/80mmHg

- グラスゴー・コーマ・スケール〈GCS〉15点

▶午前84

老化による尿の生成と排尿機能の変化はどれか。

- 排尿回数の減少

- 膀胱容量の増加

- 夜間尿量の減少

- 残尿量の増加

- 尿比重の上昇

▶午前85

定期予防接種について正しいのはどれか。

- BCG接種前にツベルクリン反応を実施する。

- ロタウイルスワクチンは不活化ワクチンである。

- ポリオウイルスワクチンの定期接種は廃止された。

- 麻疹ウイルスワクチンは就学までに4回接種する。

- ヒトパピローマウイルス〈HPV〉ワクチンは筋肉内注射する。

▶午前86

緑内障について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 眼球が突出する。

- 視神経が萎縮する。

- 硝子体が混濁する。

- 眼底に出血がみられる。

- 眼圧の上昇が原因となる。

▶午前87

高齢者に脱水が起こりやすくなる要因はどれか。2つ選べ。

- 骨量の減少

- 筋肉量の減少

- 細胞内液量の減少

- 渇中枢の感受性の亢進

- 抗利尿ホルモンの反応性の亢進

▶午前88

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に基づく入院形態で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 応急入院は72時間以内に限られている。

- 緊急措置入院中の患者は本人と家族が希望すれば退院できる。

- 措置入院中の患者は精神医療審査会へ退院請求を申し出ることができる。

- 精神保健指定医は任意入院中の患者について入院継続を必要と判断しても、退院を制限できない。

- 医療保護入院のためには入院の必要性に関する2名の精神保健指定医の一致した判断が必要である。

▶午前89

クリニカルパスについて正しいのはどれか。2つ選べ。

- 在宅療養には適用できない。

- 医療者と患者が治療計画を共有できる。

- バリアンス発生の判断は退院日に行う。

- 多職種間のコミュニケーションが不要になる。

- 一定の質を保った治療と看護ケアの提供につながる。

▶午前90

看護のアウトカムを評価するために収集する情報はどれか。2つ選べ。

- 褥瘡発生率

- 患者の満足度

- 研修会の開催回数

- 新人看護師の離職率

- 退院指導の実施回数

資料 厚生労働省「第109回保健師国家試験、第106回助産師国家試験、第112回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第112回看護師国家試験

令和4年2月13日(日)に実施された第111回看護師国家試験について、午後問題のうち一般問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第111回看護師国家試験

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

午後 一般問題

▶午後7(必修除外)

ハヴィガースト,R.J.の発達課題で善悪の区別を学習するのはどれか。

- 乳幼児期

- 児童期

- 青年期

- 中年期

▶午後26

生体内でタンパク質が分解され、アミノ酸の代謝が進んで生じたアンモニアは肝臓で( )に変換される。

( )に入るのはどれか。

- 尿酸

- 尿素

- 亜硝酸

- 一酸化窒素

若年者よりも高齢者が熱中症を起こしやすい理由はどれか。

- 熱産生量の増加

- 熱放散量の増加

- 自律性体温調節反応の低下

- 視床下部の体温調節中枢のセットポイントの低下

▶午後28

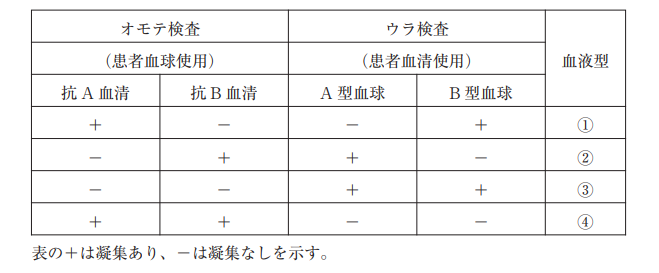

ABO式血液型におけるオモテ検査とウラ検査の結果の表を示す。

血液型判定の結果がO型となるのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

▶午後29

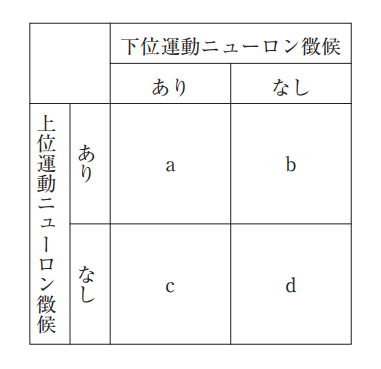

上位運動ニューロン徴候および下位運動ニューロン徴候の有無について表に示す。

筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉において正しいのはどれか。

- a

- b

- c

- d

診療報酬制度について正しいのはどれか。

- 診療報酬の点数は3年に1回改定される。

- 診療報酬は都道府県が医療機関に支払う。

- 医療機関への支払いは出来高払いのみである。

- 厚生労働大臣の指定を受けた医療機関で利用できる。

次の法律のうち最も新しく制定されたのはどれか。

- 未成年者喫煙禁止法

- 麻薬及び向精神薬取締法

- アルコール健康障害対策基本法

- ギャンブル等依存症対策基本法

21世紀における第三次国民健康づくり運動〈健康日本21(第三次)〉では、( )つの基本的方向に沿った目標が設定された。

( )に入る数値はどれか。

- 3

- 4

- 5

- 6

医療法に基づく記述で正しいのはどれか。

- 病床の区分は療養病床と一般病床の2種類である。

- 地域医療支援病院は厚生労働大臣の承認が必要である。

- 無床診療所の開設には厚生労働大臣への届出が必要である。

- 有床診療所は19人以下の患者を入院させる施設を有するものである。

▶午後34

クリティカル・シンキングで適切なのはどれか。

- 物事を否定的にみる。

- 根拠に基づいて考える。

- 主観的な情報を重視する。

- 直感的に状況を判断する。

▶午後35

構音障害がある成人患者への対応で適切なのはどれか。

- 手話で説明する。

- 筆談を提案する。

- 耳元で話しかける。

- 不明瞭な言語は繰り返し聞き直す。

▶午後36

看護過程において評価する項目はどれか。

- 看護技術の習得度

- 看護教育の活用度

- 看護記録の完成度

- 看護目標の達成度

医療器材と消毒・滅菌の組合せで正しいのはどれか。

- 手術用持針器――第4級アンモニウム塩

- ステンレス製便器――熱水消毒

- 軟性内視鏡――高圧蒸気滅菌

- ベッド柵――グルタラール

▶午後38

点眼薬の投与について正しいのはどれか。

- 点眼時は上眼瞼を上げる。

- 点眼容器の先端は眼瞼結膜に当てる。

- 点眼後は眼球を圧迫する。

- 眼から溢れた薬液は拭き取る。

▶午後39

52歳の女性が上腹部痛と吐血を主訴に受診し輸血を行うこととなった。

輸血時の対応で正しいのはどれか。

- 赤血球製剤を30〜37℃で融解する。

- 血液型検査とクロスマッチ検査用の採血を同時に行う。

- クロスマッチ検査の結果を医師と看護師で確認する。

- 輸血開始から15分後にアレルギー反応の初回観察を行う。

▶午後40

四肢の動脈性外出血に対する止血法で適切なのはどれか。

- 出血部位を心臓より高く保つ。

- 止血帯は幅1cm未満を用いる。

- 止血帯は連続して4時間使用する。

- 出血部位を動脈圧より低い圧で圧迫する。

▶午後41

成人の後腸骨稜からの骨髄穿刺で正しいのはどれか。

- 仰臥位で行う。

- 穿刺時は深呼吸を促す。

- 骨髄液吸引時に痛みが生じる。

- 終了後、当日の入浴は可能である。

Aさん(55歳、男性、会社員)は胃癌の終末期である。

Aさんの訴えのうちスピリチュアルペインの表出はどれか。

- 「腹痛がずっと続いています」

- 「吐き気が続くと思うと不安です」

- 「今後の生活にかかるお金が心配です」

- 「これまでの自分の人生が意味のないものに思えます」

▶午後43

Aさん(63歳、男性)は3年前から肺気腫で定期受診を続けていた。最近、歩行時の息切れが強くなってきたことを自覚し、心配になったため受診した。受診時、呼吸数は34/分で、口唇のチアノーゼがみられた。

Aさんについて正しいのはどれか。

- 1回換気量が増加している。

- 呼気よりも吸気を促すと効果的である。

- 経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉は上昇している。

- 病状が進行すると動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉が上昇する。

▶午後44

中心静脈栄養法を受けている患者の看護について適切なのはどれか。

- カテーテルの刺入部は見えないように覆う。

- カテーテル刺入部を定期的に消毒する。

- カテーテルの固定位置を毎日確認する。

- 予防的に抗菌薬の投与を行う。

▶午後45

高尿酸血症で正しいのはどれか。

- 痛風結節は疼痛を伴う。

- 痛風発作は飲酒で誘発される。

- 痛風による関節炎の急性期に尿酸降下薬を投与する。

- 血清尿酸値9.0mg/dL以下を目標にコントロールする。

ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症で正しいのはどれか。

- 空気感染する。

- 無症候期がある。

- DNAウイルスによる。

- 血液中のBリンパ球に感染する。

▶午後47

鼓室形成術を受けた患者の退院指導の内容で正しいのはどれか。

- 水泳は可能である。

- 耳垢はこまめに除去する。

- 鼻を強くかむことを禁じる。

- エレベーターの使用を勧める。

▶午後48

下腿の介達牽引を受けている患者が足背のしびれを訴えている。

看護師が確認すべき項目で優先度が高いのはどれか。

- 下肢の肢位

- 牽引の方向

- 重錘の重さ

- 弾性包帯のずれ

▶午後49

前立腺癌について正しいのはどれか。

- 肺転移の頻度は低い。

- 血清PSA値が高値となる。

- 患者の多くは60歳未満である。

- テストステロン補充療法が行われる。

▶午後50

乳癌の患者に対する抗エストロゲン薬の副作用はどれか。

- 低血糖

- ほてり

- 肺線維症

- 末梢神経障害

▶午後51

高齢者が術後に呼吸器合併症を発症しやすい理由はどれか。

- 1秒率の減少

- 残気量の減少

- 嚥下反射の亢進

- 気道の線毛運動の亢進

▶午後52

加齢に伴う高齢者の循環器系の変化で正しいのはどれか。

- 運動時の心拍出量が増大する。

- 拡張期血圧が上昇する。

- 心室壁が厚くなる。

- 脈圧が狭小化する。

▶午後53

結晶性知能はどれか。

- よく利用するスーパーマーケットから自宅までの近道を考える。

- パソコン教室で操作方法を覚える。

- 携帯電話に電話番号を登録する。

- 外国語の単語を暗記する。

令和4年度(2022年度)「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査」の結果において、養護者による高齢者虐待に関する説明で正しいのはどれか。

- 夫による虐待が最も多い。

- 被虐待者の9割が女性である。

- 心理的虐待が全体の6割を占めている。

- 被虐待者の認知症高齢者の日常生活自立度判定基準はランクⅡが最も多い。

退職した高齢者に就労機会を提供するのはどれか。

- シルバー人材センター

- 老人福祉センター

- 老人クラブ

- 自治会

▶午後56

高齢者に経口薬の薬効が強く現れる理由はどれか。

- 骨密度の低下

- 胃酸分泌の減少

- 消化管運動の低下

- 血清アルブミンの減少

▶午後57

新生児や乳児が胎児期に母体から受け取った抗体は次のどれか。

- IgA

- IgD

- IgG

- IgM

▶午後58

第二次性徴で正しいのはどれか。

- 女児は乳房の発育から始まる。

- 発現は男児が女児よりも早い。

- 初経の開始後に、第二次発育急進が起こる。

- 精通は11歳の男児のほとんどに認められる。

学童期の肥満で正しいのはどれか。

- Kaup〈カウプ〉指数で評価する。

- 症候性の肥満がほとんどを占める。

- 食事では蛋白質の摂取制限を行う。

- 成人期の生活習慣病のリスク因子である。

▶午後60

生後11か月の男児。ある日の朝、自宅でボタン型電池を飲み込んだ疑いがあり、その日の午前中に外来を受診した。胸部エックス線撮影によって、ボタン型電池が食道下部にあることが確認された。

行われる処置で適切なのはどれか。

- 背部の叩打

- 緩下薬の使用

- 催吐薬の使用

- 緊急摘出術の実施

▶午後61

正常な成長・発達をしている子どもの情緒の分化で、生後6か月ころからみられるのはどれか。

- 恐れ

- 嫉妬

- 喜び

- 恥ずかしさ

▶午後62

性周期とホルモンについて正しいのはどれか。

- 増殖期は基礎体温が上昇する。

- プロラクチンによって排卵が起こる。

- プロゲステロンは子宮内膜の増殖を促進する。

- 排卵直前に黄体形成ホルモン〈LH〉値が高くなる。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律〈DV防止法〉について正しいのはどれか。

- 配偶者暴力相談支援センターは被害者の保護命令を出すことができる。

- 配偶者には事実上婚姻関係と同様の事情にある者が含まれる。

- 配偶者からの暴力を発見したときは、保健所へ通報する。

- 加害者の矯正が法の目的に含まれる。

▶午後64

Aさん(32歳、初産婦)は前置胎盤のため妊娠37週0日の午前10時から帝王切開術を受ける予定である。

手術前日の看護師の対応で適切なのはどれか。

- 浣腸を行う。

- 夕食が禁食となっているか確認する。

- 輸血の準備ができているか確認する。

- 下肢に間欠的空気圧迫装置を装着する。

▶午後65

新生児の呼吸の生理的特徴で適切なのはどれか。

- 成人に比べて肺のガス交換面積が大きい。

- 周期性呼吸がみられる。

- 胸式呼吸が主である。

- 口呼吸が主である。

長期に大量飲酒をした後で、急に断酒した際にみられるのはどれか。

- 病的酩酊

- 振戦せん妄

- アルコール性認知症

- Korsakoff〈コルサコフ〉症候群

▶午後67

母親がAさん(27歳、統合失調症)に対して「親に甘えてはいけない」と言いながら、過度にAさんの世話をすることで、Aさんが混乱していた。

この親子関係を示すのはどれか。

- 共依存

- 同一視

- ネグレクト

- 二重拘束〈ダブルバインド〉

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉において、精神科病院で隔離中の患者に対し、治療上で必要な場合に制限できるのはどれか。

- 家族との面会

- 患者からの信書の発信

- 患者からの退院の請求

- 人権擁護に関する行政機関の職員との電話

▶午後69

感染徴候のない在宅療養者に対する床上での排便の援助において、訪問看護師が行う感染対策で適切なのはどれか。

- 援助時には使い捨てのエプロンを着用する。

- 使用済みのオムツは感染性廃棄物として処分する。

- 使用済みの寝衣は次亜塩素酸ナトリウム液に浸す。

- 陰部洗浄で使用したボトルの洗浄に中性洗剤は用いない。

▶午後70

Aさん(85歳、女性)は1人暮らし。うっ血性心不全で臥床して過ごすことが多い。訪問看護師が訪問すると、Aさんは体温37.6℃、口唇の乾燥はなく、体熱感はあるが手足が冷えると言って羽毛布団を肩まで掛けている。室温30℃、湿度65%、外気温は32℃、冷房設備はあるが使っていない。

このときの訪問看護師の対応で適切なのはどれか。

- 羽毛布団を取り除く。

- 冷房設備で室温を調整する。

- 頓用の解熱薬を服用してもらう。

- 直ちに経口補水液を飲むよう促す。

▶午後71

Aさん(68歳、男性)は妻(68歳)と2人暮らし。膀胱癌で尿路ストーマを造設している。Aさんはストーマ装具の交換に慣れてきたため、妻と日帰りで近くの温泉地を旅行する計画を立てており、外来看護師に助言を求めた。

外来看護師がAさんに助言する内容で適切なのはどれか。

- 装具の交換に必要な物品一式を2回分持参する。

- 旅行中の水分摂取は1日1,000mL以内に控える。

- 他の入浴客がいなければ装具を外して入浴できる。

- オストメイト対応のトイレがなければ旅行先を変更する。

▶午後72

Aさん(76歳、女性)は1人暮らし。脳血管疾患で右半身麻痺があり、障害高齢者の日常生活自立度判定基準はB-2である。週に2回の訪問看護を利用している。食事の準備と介助および食後の口腔ケアのため訪問介護を利用することになった。訪問介護の担当者は、Aさんのケアについて訪問看護師に助言を求めた。

訪問看護師が訪問介護の担当者に助言する内容で正しいのはどれか。

- 健側に頸部を回旋させ食事の介助をする。

- 野菜は繊維に対し垂直に切って調理する。

- 歯肉出血がみられたら口腔ケアは中止する。

- 食事中はAさんの好きなテレビ番組を見せる。

機能別看護方式の説明で正しいのはどれか。

- 勤務帯ごとに各看護師が担当する患者を決めて受け持つ。

- 内容別に分類した看護業務を複数の看護師が分担して実施する。

- 1人の看護師が1人の患者を入院から退院まで継続して受け持つ。

- 患者を複数のグループに分け、各グループを専属の看護師チームが受け持つ。

看護におけるクリニカルラダーについて正しいのはどれか。

- 病院に導入が義務付けられている。

- ワーク・ライフ・バランスを目指すものである。

- 臨床実践に必要な能力が段階的に表現されている。

- 全国の病院で共通のクリニカルラダーが使用されている。

災害拠点病院の説明で正しいのはどれか。

- 国が指定する。

- 災害発生時に指定される。

- 広域搬送の体制を備えている。

- 地域災害拠点病院は各都道府県に1か所設置される。

令和4年(2022年)時点での世界の三大感染症に入るのはどれか。

- ポリオ〈急性灰白髄炎〉

- マラリア

- 天然痘

- 麻疹

▶午後77

肩峰があるのはどれか。

- 鎖骨

- 胸骨柄

- 肩甲棘

- 上腕骨

- 烏口突起

▶午後78

股関節を屈曲させるのはどれか。

- 大腿二頭筋

- 大殿筋

- 中殿筋

- 小殿筋

- 腸腰筋

▶午後79

採血時に操作を誤ったため溶血し、採血管内の血漿が暗赤色になってしまった。

この血漿の電解質濃度を測定したときに、本来の値よりも高くなるのはどれか。

- 塩化物イオン

- 重炭酸イオン

- カリウムイオン

- カルシウムイオン

- ナトリウムイオン

▶午後80

糸球体濾過量の推定に用いられる生体内物質はどれか。

- 尿素

- イヌリン

- ビリルビン

- クレアチニン

- パラアミノ馬尿酸

▶午後81

疾病の内因となるのはどれか。

- 免疫複合体

- 栄養素

- 温度

- 細菌

- 薬物

▶午後82

舌癌について正しいのはどれか。

- 癌全体に対する発症頻度は約10%である。

- 発症年齢は20歳代が多い。

- 好発部位は舌尖である。

- 浸潤は起こさない。

- 扁平上皮癌が多い。

▶午後83

Alzheimer〈アルツハイマー〉病で正しいのはどれか。

- 基礎疾患として高血圧症が多い。

- アミロイドβタンパクが蓄積する。

- 初期には記銘力障害はみられない。

- MRI所見では前頭葉の萎縮が特徴的である。

- 脳血流シンチグラフィ所見では頭頂葉の血流増加がある。

▶午後84

食物の嚥下において喉頭蓋が喉頭口を閉鎖する時期はどれか。

- 先行期

- 準備期

- 口腔期

- 咽頭期

- 食道期

放射性同位元素を用いるのはどれか。

- 脳血管造影

- 膀胱鏡検査

- 頭部CT検査

- 腹部超音波検査

- 骨シンチグラフィ

地域包括支援センターの目的を定める法律はどれか。

- 介護保険法

- 健康増進法

- 社会福祉法

- 地域保健法

- 老人福祉法

▶午後87

動脈硬化症の粥腫形成に関与するのはどれか。2つ選べ。

- Langerhans〈ランゲルハンス〉細胞

- メサンギウム細胞

- 血管内皮細胞

- 肥満細胞

- 泡沫細胞

予防接種に生ワクチンが使用される疾患はどれか。2つ選べ。

- ジフテリア

- 日本脳炎

- 破傷風

- 結核

- 麻疹

▶午後89

修正型電気けいれん療法について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 磁気を用いる。

- 局所麻酔下で行う。

- 筋弛緩薬を用いる。

- 発生頻度の高い有害事象は骨折である。

- 薬物治療抵抗性のうつ病は適応になる。

出生体重3,100gの新生児。日齢3の体重は3,000gである。

このときの体重減少率を求めよ。

ただし、小数点以下第2位を四捨五入すること。

解答 [①].[②]%

資料 厚生労働省「第108回保健師国家試験、第105回助産師国家試験、第111回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第111回看護師国家試験

令和4年2月13日(日)に実施された第111回看護師国家試験について、午前問題のうち一般問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第111回看護師国家試験

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

午前 一般問題

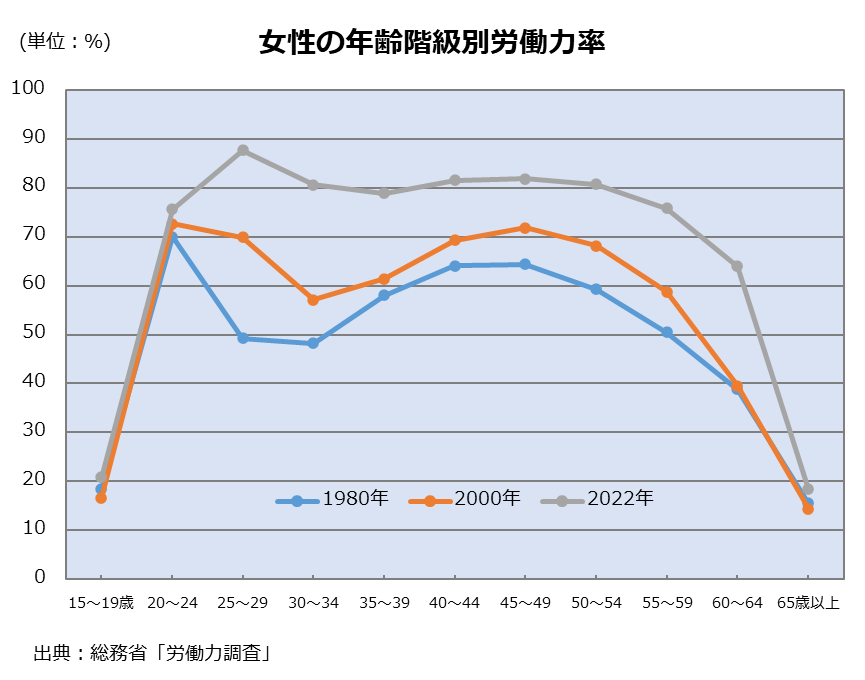

労働力調査による労働力人口の令和5年(2023年)平均に最も近いのはどれか。

- 4,900万人

- 5,900万人

- 6,900万人

- 7,900万人

▶午前26

正常な心臓で心拍出量が減少するのはどれか。

- 心拍数の増加

- 大動脈圧の上昇

- 静脈還流量の増加

- 心筋収縮力の上昇

▶午前27

ワクチン接種後の抗体産生について正しいのはどれか。

- ワクチン内の抗原を提示するのは好中球である。

- 抗原に対して最初に産生される抗体はIgAである。

- 抗原に対して血中濃度が最も高くなる抗体はIgMである。

- 同じワクチンを2回接種すると抗原に対する抗体の産生量が増加する。

▶午前28

B細胞が抗原認識によって分化した抗体産生細胞はどれか。

- マクロファージ

- 形質細胞

- 肥満細胞

- T細胞

▶午前29

皮膚筋炎の皮膚症状はどれか。

- 環状紅斑

- 蝶形紅斑

- ディスコイド疹

- ヘリオトロープ疹

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉における介護休業の取得で正しいのはどれか。

- 介護休業は分割して取得することはできない。

- 介護の対象者1人につき半年を限度に取得できる。

- 要介護状態にある配偶者を介護するために取得できる。

- 介護老人福祉施設に入所している家族の面会のために取得できる。

社会福祉法に基づき社会福祉協議会が推進するのはどれか。

- がん対策

- 男女共同参画

- 就労の支援活動

- ボランティア活動

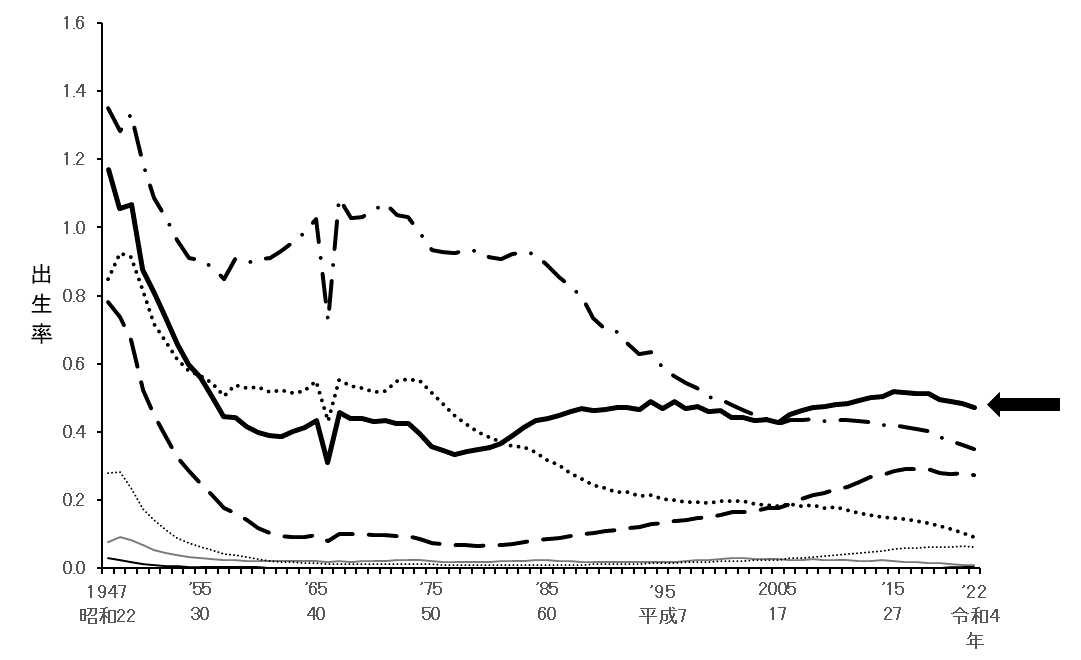

日本の令和4年(2022年)の健康に関する指標の記述で正しいのはどれか。

- 女性の死因の第2位は老衰である。

- 男性の死因の第2位は肺炎である。

- 女性の平均寿命は89年を超えている。

- 男性の平均寿命は83年を超えている。

労働衛生の「3管理」とは、作業環境管理と作業管理と( )である。

( )に入るのはどれか。

- 健康管理

- 総括管理

- 労務管理

- 出退勤管理

健康を人々の権利として明記したのはどれか。

- 世界保健機関〈WHO〉の健康に関する定義

- ジュネーブ宣言

- ヘルシンキ宣言

- リスボン宣言

地域連携クリニカルパスの目的はどれか。

- 医療機関から在宅までの医療の継続的な提供

- 地域包括支援センターと地域住民との連携

- 地域医療を担う医療専門職の資質向上

- 患者が活用できる社会資源の紹介

集団指導が望ましいのはどれか。

- 胃全摘出術後の患者への退院指導

- Ⅰ型糖尿病の学童を対象とした療養指導

- 子宮頸癌の術後の神経因性膀胱の患者への間欠的自己導尿の指導

- ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染者への生活指導

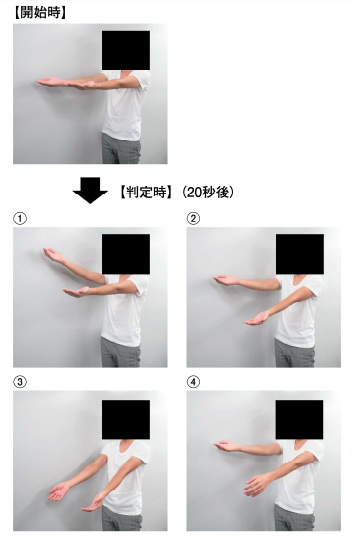

▶午前37

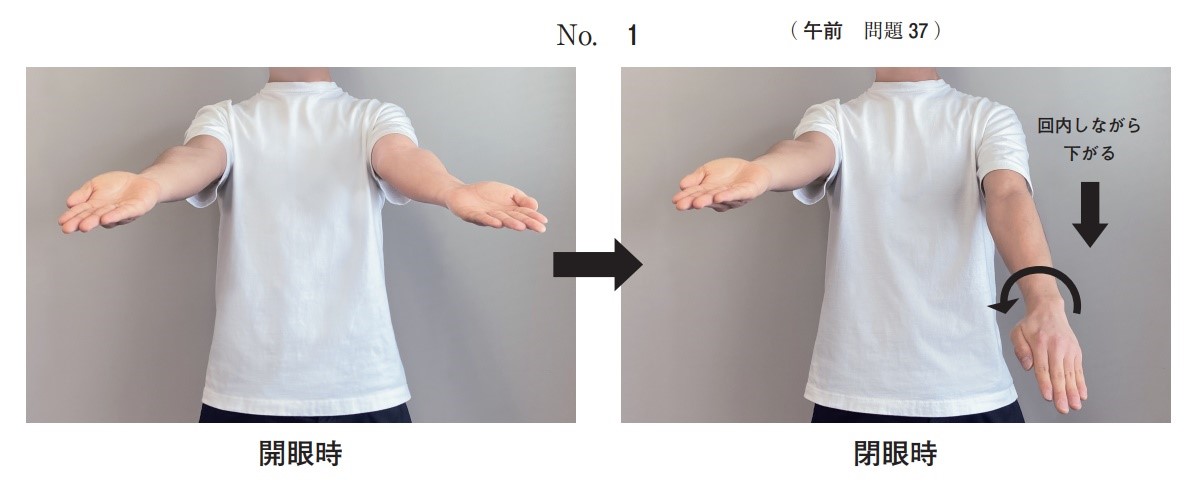

上肢のフィジカルアセスメントの立位での実施場面の写真を別に示す。

手のひらを上にして、肩の高さで水平に前方に両腕を伸ばしてもらった。その後、閉眼してもらうと、左腕が回内しながら下がっていった。

アセスメントの結果で正しいのはどれか。

- 位置覚の異常

- 錐体路の障害

- 小脳機能の異常

- 関節可動域の障害

▶午前38

臥床患者の体位変換とボディメカニクスの原則との組合せで正しいのはどれか。

- 仰臥位から側臥位――トルクの原理

- 仰臥位から長座位――摩擦力

- ベッドの片側への水平移動――力のモーメント

- ベッドの頭部への水平移動――てこの第1種の原理

▶午前39

Aさん(24歳、男性)は急性虫垂炎の術後1日で、ベッド上で仰臥位になり右前腕から点滴静脈内注射が行われている。Aさんは左利きである。

病室外のトイレまでAさんが移動するための適切な療養環境はどれか。

- 履物はAさんの左手側に置く。

- ベッド柵はAさんの右手側に設置する。

- 輸液スタンドはAさんの左手側に置く。

- ベッドは端座位時にAさんの足底が床につく高さにする。

▶午前40

全介助が必要な臥床患者の口腔ケアで適切なのはどれか。

- スポンジブラシは水を含ませた後、絞って使用する。

- 頸部を後屈した体位で実施する。

- 終了後は口腔内を乾燥させる。

- 舌苔は強くこすって除去する。

▶午前41

術後1日の手術創の正常な治癒過程として正しいのはどれか。

- 創部の浮腫が起こる。

- 肉芽組織が形成される。

- コラーゲンが成熟し瘢痕組織となる。

- 血管内皮細胞が新しい血管を形成する。

令和2年(2020年)の患者調査において医療機関を受診している総患者数が最も多いのはどれか。

- 喘息

- 糖尿病

- 脳血管疾患

- 高血圧性疾患

▶午前43

解離性大動脈瘤の破裂直後に出血性ショックとなった患者の症状として正しいのはどれか。

- 黄疸

- 浮腫

- 顔面紅潮

- 呼吸不全

▶午前44

Aさん(60歳、男性)は大動脈弁置換術を受け、ワルファリンの内服を開始することになった。

Aさんが摂取を避けるべき食品はどれか。

- 海藻

- 牛乳

- 納豆

- グレープフルーツ

▶午前45

慢性膵炎患者の食事療法で制限が必要なのはどれか。

- 蛋白質

- カリウム

- 食物繊維

- アルコール

▶午前46

血中濃度の測定にあたり食事の影響を考慮すべきホルモンはどれか。

- グルカゴン

- メラトニン

- コルチゾール

- バゾプレシン

▶午前47

脳血管造影を行う患者の看護について適切なのはどれか。

- 前日に頭部の剃毛を行う。

- 検査中は患者に話しかけない。

- 穿刺部末梢側の動脈の拍動を確認する。

- 検査30分前まで食事摂取が可能である。

▶午前48

Aさん(32歳、男性)は慢性副鼻腔炎と診断され経過観察をしていたが、症状が改善せず手術を受けることになった。

Aさんへの術後の生活についての説明で適切なのはどれか。

- 咽頭にたまった分泌物は飲み込んでも良い。

- 物が二重に見えるときは看護師に伝える。

- 手術当日から入浴が可能である。

- 臥床時は頭部を低く保つ。

▶午前49

幻肢痛について正しいのはどれか。

- 術前から発症する。

- 抗うつ薬は禁忌である。

- 細菌感染が原因である。

- 切断し喪失した部位に生じる。

▶午前50

乳房超音波検査を受ける女性患者への説明で正しいのはどれか。

- 「検査当日は起床時から飲食をしないでください」

- 「乳房を器具で挟んで検査します」

- 「月経中は検査ができません」

- 「仰向けで検査を行います」

▶午前51

Aさん(54歳、女性)は甲状腺機能亢進症と診断され、放射性ヨウ素内用療法を受けることとなった。

看護師の説明で正しいのはどれか。

- 「治療前1週間は海藻類を摂取しないでください」

- 「治療中は体を固定します」

- 「治療後の副作用に脱毛があります」

- 「治療後1週間は生野菜を摂取しないでください」

▶午前52

老年期の発達課題を引退の危機、身体的健康の危機および死の危機の3つの段階で示したのはどれか。

- エリクソン

- レビンソン

- ペック

- ユング

介護保険制度における施設サービスはどれか。

- 介護医療院サービス

- 小規模多機能型居宅介護

- サービス付き高齢者向け住宅

- 認知症対応型共同生活介護〈認知症高齢者グループホーム〉

▶午前54

30歳を100%とした生理機能と比較して、老年期において機能の残存率の平均値が最も低下するのは次のうちどれか。

- 基礎代謝率

- 最大換気量

- 細胞内水分量

- 神経伝導速度

▶午前55

高齢者の健康障害の特徴で正しいのはどれか。

- 症状の出現は定型である。

- 治療の効果が現れやすい。

- 疾患の発生に心理的要因の影響は少ない。

- 薬物の副作用〈有害事象〉が発生しやすい。

▶午前56

Aさん(83歳)は寝たきり状態で、便意を訴えるが3日間排便がみられない。認知機能に問題はない。昨晩下剤を内服したところ、今朝、紙オムツに水様便が少量付着しており、残便感を訴えている。

このときのAさんの状態で考えられるのはどれか。

- 嵌入便

- 器質性便秘

- 切迫性便失禁

- 非急性感染性下痢

発育と発達に遅れのない生後6か月の男児。BCG接種の翌日に接種部位が赤く腫れ次第に増悪して膿がみられたため、母親は接種後4日目に医療機関に電話で相談し、看護師が対応した。児に発熱はなく、哺乳や機嫌は良好である。

このときの看護師の説明で適切なのはどれか。

- 「通常の反応です」

- 「速やかに来院してください」

- 「1週間後にまた電話をください」

- 「患部をアルコール消毒してください」

▶午前58

新生児の出血性疾患で正しいのはどれか。

- 生後48時間以内には発症しない。

- 母乳栄養児は発症のリスクが高い。

- 予防としてカルシウムを内服する。

- 早期に現われる所見に蕁麻疹がある。

▶午前59

入院中の小児のストレス因子と発達段階の組合せで正しいのはどれか。

- 見慣れない環境――新生児期

- プライバシーの侵害――幼児期

- 病気の予後への不安――学童期

- 母子分離――思春期

▶午前60

A君(小学6年生)は病院に併設された院内学級に通いながら骨肉腫の治療を続けていた。現在、肺転移があり終末期にある。呼吸障害のため鼻腔カニューレで酸素(2L/分)を吸入中である。A君の食事摂取量は減っているが意識は清明である。

1週後に院内で卒業式が予定されている。A君は「卒業式に出席したい」と話している。

看護師のA君への対応として適切なのはどれか。

- 両親に判断してもらおうと話す。

- 今の状態では出席は難しいと話す。

- 出席できるように準備しようと話す。

- 出席を決める前に体力をつけようと話す。

▶午前61

ジェンダーの定義について正しいのはどれか。

- 生物学的な性

- 社会的文化的な性

- 自己認識している性

- 性的指向の対象となる性

日本の周産期の死亡に関する記述で正しいのはどれか。

- 新生児死亡は生後1週未満の死亡をいう。

- 死産は妊娠満12週以後の死児の出産をいう。

- 妊産婦死亡は妊娠中又は妊娠終了後満28日未満の女性の死亡をいう。

- 令和5年(2023年)の人口動態統計では自然死産数が人工死産数よりも多い。

▶午前63

避妊法について適切なのはどれか。

- 経口避妊薬は排卵を抑制する。

- コンドーム法の避妊効果は99%以上である。

- 基礎体温法は月経が不順な女性に有用である。

- 子宮内避妊器具(IUD)は性交のたびに挿入が必要である。

マタニティブルーズについて正しいのはどれか。

- 意欲低下が主症状である。

- 症状は2週間以上持続する。

- 好発時期は産後1か月ころである。

- 産後のホルモンの変動が要因となる。

精神保健における一次予防はどれか。

- 職場でうつ病患者を早期発見する。

- 自殺企図者に精神科医療機関への受療を促す。

- 統合失調症患者の社会参加のための支援を行う。

- ストレスとその対処法に関する知識の啓発活動を行う。

▶午前66

認知行動療法で患者に期待できる効果はどれか。

- 物事の捉え方のゆがみが修正される。

- 自ら催眠状態に導くことができるようになる。

- 過去の自分の態度についての自己洞察が深まる。

- 自分の状態をあるがままに受け入れることができるようになる。

Aさん(22歳、統合失調症)は父親、母親、妹との4人暮らし。高校卒業後、アルバイトをしていたが、症状の悪化によって初めて精神科病院に入院した。退院後に一般企業で働きたいと希望している。

看護師がAさんに提案するサービスで適切なのはどれか。

- 行動援護

- 就労移行支援

- 自立生活援助

- 地域定着支援

Aさん(80歳、女性)は1人暮らし。要介護2の認定を受け、長男(50歳、会社員)、長男妻(45歳、会社員)、孫(大学生、男性)と同居することになった。長男の家の間取りは、洋室5部屋、リビング、台所である。Aさんは同居後に訪問看護を利用する予定である。訪問看護を利用するにあたりAさんの家族から「在宅介護は初めての経験なのでどうすればよいですか」と訪問看護師に相談があった。

訪問看護師の説明で最も適切なのはどれか。

- 「Aさんの介護用ベッドはリビングに置きましょう」

- 「Aさんの介護に家族の生活リズムを合わせましょう」

- 「活用できる在宅サービスをできる限り多く利用しましょう」

- 「特定の同居家族に介護負担が集中しないように家族で話し合いましょう」

▶午前69

Aさん(73歳、男性)は慢性閉塞性肺疾患で在宅酸素療法(HOT)を受けている。

受診時にAさんが「1人でお風呂に入っているが、息切れが強い」と訴えたため、外来看護師は入浴時の具体的な状況を確認した。

外来看護師がAさんに確認した内容で、息切れの原因と考えられるのはどれか。

- 入浴はシャワー浴にしている。

- 椅子に座って更衣を行っている。

- 洗髪時に鼻カニューレを外している。

- 浴室の扉を開けたまま入浴している。

▶午前70

気管切開下で人工呼吸器を装着している利用者に対して、訪問看護事業所が災害に備えて行うことで適切なのはどれか。

- 人工呼吸器の予備の回路を預かる。

- 災害時の個別支援マニュアルを作成する。

- 医療機関から非常用の人工呼吸器を借りる。

- 事業所内に利用者が避難できる場所を確保する。

▶午前71

チューブ型の胃瘻の管理について、介護する家族に看護師が指導する内容で正しいのはどれか。

- 「栄養剤の注入後に白湯を注入してください」

- 「胃瘻のチューブはご家族で交換してください」

- 「胃瘻のチューブは同じ位置に固定してください」

- 「下痢のときは栄養剤の注入速度を速めてください」

▶午前72

病棟で患者の口腔ケア改善に取り組むために担当チームを作った。

これは看護管理のプロセスのどれか。

- 計画

- 指揮

- 統制

- 組織化

多発性骨転移がある終末期の大腸癌患者(53歳、女性)が、外科病棟から緩和ケア病棟に夫に付き添われ転棟してきた。

転棟時の申し送りについて、緩和ケア病棟の看護師が外科病棟の看護師から収集する情報で最も優先すべきなのはどれか。

- 疼痛コントロールの状況

- 自宅の居住環境

- 大腸癌の術式

- 夫の面会頻度

看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている、離職した看護師の復職の支援に関連する制度はどれか。

- 看護師等免許保持者の届出

- 特定行為に係る研修

- 教育訓練給付金

- 業務従事者届

災害発生時に行うSTART法によるトリアージで最初に判定を行う項目はどれか。

- 意識

- 呼吸

- 循環

- 歩行

日本の政府開発援助〈ODA〉の実施機関はどれか。

- 世界保健機関〈WHO〉

- 国際協力機構〈JICA〉

- 国連開発計画〈UNDP〉

- 赤十字国際委員会〈ICRC〉

▶午前77

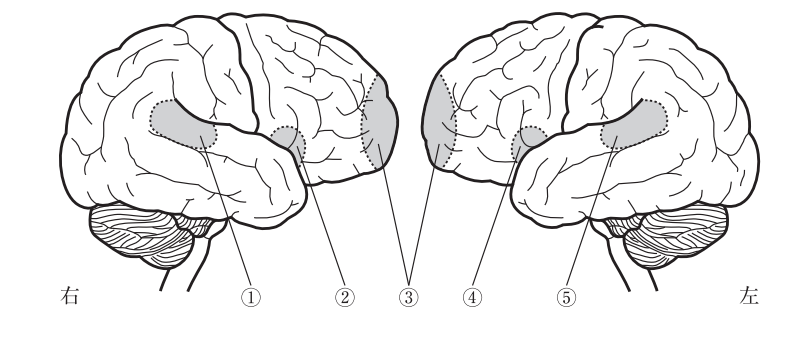

脳の外側面を左右から見た模式図を示す。

右利きの健常成人のBroca〈ブローカ〉の運動性言語中枢はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

▶午前78

眼の遠近調節を行う筋はどれか。

- 下斜筋

- 下直筋

- 毛様体筋

- 上眼瞼挙筋

- 瞳孔括約筋

▶午前79

咀嚼運動にかかわる脳神経はどれか。

- 嗅神経

- 滑車神経

- 三叉神経

- 動眼神経

- 内耳神経

▶午前80

射出される精子が通るのはどれか。

- 精囊

- 尿管

- 尿道

- 膀胱

- 前立腺

▶午前81

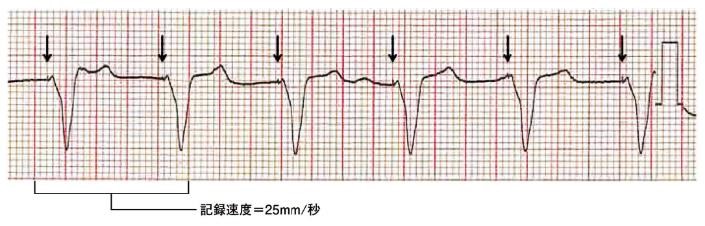

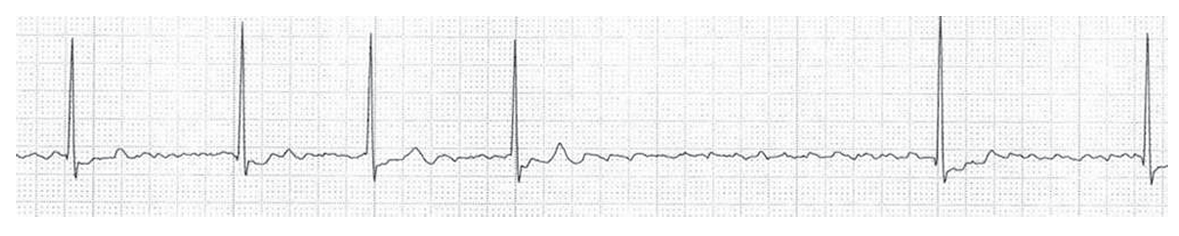

心電図を別に示す。心電図の記録速度は25mm/秒である。

心電図波形によって計測した心拍数で正しいのはどれか。

- 30/分以上、50/分未満

- 50/分以上、70/分未満

- 70/分以上、90/分未満

- 90/分以上、100/分未満

- 100/分以上、110/分未満

▶午前82

急性大動脈解離において緊急手術を行うかどうかの観点で用いる分類はどれか。

- NYHA分類

- スタンフォード分類

- Killip〈キリップ〉分類

- DeBakey〈ドベーキー〉分類

- Forrester〈フォレスター〉分類

タイムアウトによって予防できるのはどれか。

- 患者の誤認

- 抗癌薬の曝露

- 個人情報の漏洩

- ベッドからの転落

- 血液を媒介とする感染

▶午前84

安静臥床による廃用症候群で生じるのはどれか。

- 1回換気量の増加

- 循環血液量の増加

- 基礎代謝の上昇

- 骨吸収の亢進

- 食欲の増進

▶午前85

Aさんは職場の上司に不満をぶつけたいと考えているが、それができないので、不満をぶつけやすい対象である後輩を叱責している。

Aさんの防衛機制で正しいのはどれか。

- 解離

- 昇華

- 合理化

- 置き換え

- 反動形成

▶午前86

ヘモグロビンA1c(HbA1c)について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 測定値の上限は10%である。

- 赤血球の寿命によって測定値は変動する。

- 過去1、2週間の血糖値管理の指標である。

- グリコアルブミンより短期間の血糖値管理の指標である。

- ヘモグロビンにブドウ糖が結合した糖化蛋白質のことである。

▶午前87

急性胆管炎の代表的な3症状を示すCharcot〈シャルコー〉3徴に含まれるのはどれか。2つ選べ。

- 黄疸

- 嘔吐

- 下痢

- 発熱

- 意識障害

▶午前88

高齢者の総合機能評価CGA簡易版〈CGA7〉で評価するのはどれか。2つ選べ。

- BMI

- 意欲

- 職業歴

- 新機器の利用

- 日常生活動作〈ADL〉

自閉症スペクトラム障害にみられるのはどれか。2つ選べ。

- 運動性チックが出現する。

- 計算の習得が困難である。

- 不注意による間違いが多い。

- 習慣へのかたくななこだわりがある。

- 非言語的コミュニケーションの障害がある。

▶午前90

100mg/5mLと表記された注射薬を75mg与薬するのに必要な薬液量を求めよ。

ただし、小数点以下第2位を四捨五入すること。

解答:①.②mL

資料 厚生労働省「第108回保健師国家試験、第105回助産師国家試験、第111回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第111回看護師国家試験

令和3年2月14日(日)に実施された第110回看護師国家試験について、午後問題のうち状況設定問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2025/2026」と合わせてご活用ください。

▼第110回看護師国家試験

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

午後 状況設定問題

▶次の文を読み91〜93の問いに答えよ。

Aさん(64歳、女性、主婦)は、50歳で高血圧症と診断され、降圧薬を服用している。栄養指導を受け、食事療法も実施している。趣味はサイクリングと海外旅行である。数か月前からサイクリング中に息苦しさやめまいを感じるようになったため、かかりつけ医から紹介された病院を受診した。外来受診時のバイタルサインは、体温36.8℃、呼吸数24/分、脈拍40/分、血圧96/52mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%(room air)。

▶午後91

Aさんは完全房室ブロックが疑われた。

Aさんに行われる検査で優先されるのはどれか。

- 心臓超音波検査

- 12誘導心電図検査

- 心臓カテーテル検査

- 運動負荷心電図検査

▶午後92

検査の結果、Aさんは完全房室ブロックと診断された。

今後、Aさんに起こりやすいのはどれか。

- 脳虚血

- 肺塞栓症

- 不安定狭心症

- 心タンポナーデ

▶午後93

その後、Aさんにはペースメーカー植込み術が行われ、看護師は退院後の電磁干渉について説明を行った。Aさんからは「生活の中でどのようなことに注意をすれば良いですか」と質問があった。

Aさんが最も注意する必要がある状況はどれか。

- 新幹線への乗車

- パーソナルコンピュータの使用

- 電動アシスト付き自転車での移動

- 電子商品監視装置〈Electronic Article Surveillance:EAS〉の通過

▶次の文を読み94〜96の問いに答えよ。

Aさん(47歳、女性、会社員)は、夫(54歳)と2人暮らし。6か月前から月経不順になり、閉経前の症状と思い様子をみていた。しかし、徐々に普段の月経時の出血量よりも多くなり、下腹部痛が出現してきたため、病院の婦人科外来を受診した。診察後、経腟超音波検査の指示が出され、看護師はAさんに検査について説明することになった。

▶午後94

Aさんへの経腟超音波検査の説明で正しいのはどれか。

- 検査が終了するまで絶飲食にする。

- 検査前に排尿するよう促す。

- 検査は側臥位で行う。

- 検査後1時間は安静にする。

▶午後95

Aさんは、経腟超音波検査で異常所見が認められ、その後の精密検査で子宮体癌と診断されて準広汎子宮全摘出術と両側付属器(卵巣、卵管)切除術を受けた。術後の経過はよく、排尿障害もなく順調に回復していた。術後12日目のバイタルサイン測定時に「身体のほてりがあり、急に汗が出るようになったりして、夜もよく眠れません。そのためかイライラします」と看護師に訴えた。

Aさんに出現している症状の原因はどれか。

- エストロゲンの減少

- プロラクチンの減少

- アンドロゲンの増加

- オキシトシンの増加

- プロゲステロンの増加

▶午後96

Aさんはその後、順調に経過し退院した。退院後、初回の外来受診時に看護師がAさんに心配なことを尋ねると「退院のときも性生活の説明を聞きましたが、子宮がなくなって自分の身体がどう変化しているかわからないし、やっぱり性生活のことが気がかりです。夫も私の身体を気遣ってくれて、今日も一緒に病院に来てくれました」と語った。

Aさんへの性生活の説明で適切なのはどれか。

- 術後1年までは性行為を控える。

- 夫と別々に説明することを提案する。

- 性行為再開後は避妊を続けてもらう。

- 腟の乾燥に対して潤滑ゼリーを用いるとよい。

▶次の文を読み97〜99の問いに答えよ。

Aさん(75歳、女性)は、1人暮らし。高血圧症の内服治療をしているが、その他に既往歴はない。認知機能は問題ない。軽度の円背があるが、日常生活動作〈ADL〉は自立している。簡単な家事は自分で行っており、家の中で過ごすことが多かった。近所に住む長女が時々、Aさんの様子を見に来ていた。ある日、Aさんは自宅の階段を踏み外して転落し、横向きになったまま動けなくなったところを訪問してきた長女に発見され、救急車で病院に運ばれ、右大腿骨頸部骨折と診断された。そのまま入院し、緊急手術を行うことになった。

▶午後97

手術前オリエンテーションの際の看護師の説明内容で適切なのはどれか。

- 「手術はすぐに終わります」

- 「手術後はすぐに水を飲めます」

- 「手術後は両足とも動かしてはいけません」

- 「手術後は背中にクッションを当てます」

▶午後98

手術後14日。Aさんは、回復期リハビリテーション病棟のトイレ付きの個室に移動した。Aさんは歩行訓練を行っているが、立ち上がるときにバランスを崩しやすく「夜トイレに行こうとしてベッドから立ち上がるときに、ふらふらする。また転んでしまうのが怖い」と言っている。

このときの看護師の対応で最も適切なのはどれか。

- ポータブルトイレを置く。

- ベッドに移動介助バーを付ける。

- ベッドの頭部側を45度挙上する。

- 夜間はヒッププロテクターを装着する。

▶午後99

Aさんの退院日が決定した。看護師は、Aさんの退院前の指導を行うことになった。Aさんから「医師から骨がもろくなっていると言われました。これ以上悪くならないように何をすればよいでしょうか」と質問があった。

Aさんへの看護師の説明で適切なのはどれか。

- 「体操は控えましょう」

- 「炭酸飲料を飲みましょう」

- 「果物を積極的に摂りましょう」

- 「日光を浴びるようにしましょう」

▶次の文を読み100〜102の問いに答えよ。

Aちゃん(生後3週)は、在胎40週、3,070gで出生した。生後5日で退院し、退院時の体重は3,080gであった。完全母乳栄養である。

現病歴:5日前から嘔吐があり、次第に哺乳のたびに噴水状に嘔吐するようになった。今朝も嘔吐があり、吐物は白色である。排尿もないため家族に連れられ来院した。Aちゃんは肥厚性幽門狭窄症が疑われ入院した。

身体所見:体重3,380g、体温36.7℃。脈拍120/分、整。血圧74/52mmHg。大泉門は陥凹、皮膚のツルゴールは低下、上腹部は軽度膨隆。

検査所見:白血球9,600/μL。Na131mEq/L、K3.4mEq/L、Cl86mEq/L、CRP0.1mg/dL。

▶午後100

Aちゃんの状態のアセスメントで正しいのはどれか。

- 脱水症は軽度である。

- 非胆汁性嘔吐である。

- 炎症反応の上昇がある。

- 出生後の体重増加は良好である。

▶午後101

検査の結果、Aちゃんは肥厚性幽門狭窄症と診断された。Aちゃんは直ちに絶飲食となり、経鼻胃管が留置され、持続点滴静脈内注射が開始された。担当医師と家族とが治療方針を話し合った結果、全身状態が安定したあとに手術をする方針になった。

Aちゃんの術前看護で正しいのはどれか。

- 浣腸を1日2回行う。

- 尿量の測定は不要である。

- 経鼻胃管は自然開放とする。

- Aちゃんを抱っこすることは禁忌である。

▶午後102

入院後3日。Aちゃんは全身状態が安定し、全身麻酔下で腹腔鏡を用いた粘膜外幽門筋切開術(Ramstedt〈ラムステッド〉手術)を受けた。

術後の看護で適切なのはどれか。

- 授乳前後の排気

- 人工乳への変更

- 予防接種の計画立案

- 腸管の縫合不全の観察

▶次の文を読み103〜105の問いに答えよ。

Aちゃん(5か月、女児)は、父親(会社員)、母親(主婦)、兄のB君(3歳)と4人家族である。近所に祖父母が住んでいる。Aちゃんは3日前から鼻汁と咳嗽があり、昨日夕方より39℃の発熱がみられ小児科外来を受診した。自宅で哺乳量の低下はなく、1日に1、2回咳嗽とともに嘔吐がみられていた。来院時、体温39.3℃、呼吸数45/分、脈拍142/分、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%(room air)であった。診察と検査の結果、RSウイルスによる急性細気管支炎と診断され、去痰薬が処方された。

▶午後103

診察後、家庭でのケアについてAちゃんの母親に指導することになった。

看護師の指導で適切なのはどれか。

- 「1回に飲むミルクの量を多くしてください」

- 「哺乳前に鼻水を器具で吸引してあげてください」

- 「去痰薬は、ミルクを飲んだ後に飲ませてください」

- 「授乳後は仰向けで寝かせてください」

▶午後104

Aちゃんは、発熱が続き、哺乳量が減ってきたため2日後に再度来院した。来院時、体温39.4℃、呼吸数60/分、脈拍154/分、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉92%(room air)、口唇色と顔色はやや不良であった。胸部エックス線撮影で肺炎像は認められない。Aちゃんは、経口摂取不良と呼吸困難のため、母親が付き添って入院することとなった。酸素吸入と点滴静脈内注射が開始された。

入院前のAちゃんについて母親から収集すべき情報で優先度が高いのはどれか。

- 去痰薬の内服状況

- 最終排尿の時間

- 皮膚搔痒の有無

- 排便の状況

▶午後105

入院後7日、Aちゃんは症状が軽快し、哺乳量も増加して翌日の金曜日に退院が決定した。母親は「Aはだいぶ元気になりました。でもBが泣いたり、かんしゃくをおこしたりすることが増えているようです。どうしたらいいでしょう」と看護師に相談した。入院中、土曜日、日曜日は父親がB君の世話をしており、平日は祖父母が世話をしているとのことであった。退院時、父親は休暇をとりAちゃんと母親を迎えに来る予定である。

母親への看護師の対応として適切なのはどれか。

- 「B君のかかりつけ医に相談しましょう」

- 「B君の保育所への入所を検討しましょう」

- 「B君に関わる時間をたっぷりとりましょう」

- 「お兄ちゃんだから頑張りなさいと伝えましょう」

▶次の文を読み106〜108の問いに答えよ。

Aさん(30歳、初産婦)は妊娠39週3日で陣痛発来し、4時に入院した。その後、陣痛が増強して順調な分娩進行と診断されて、11時45分の診察で子宮口が8cm開大となった。看護師が12時に昼食を配膳にいくとAさんは額に汗をかいて、側臥位で「陣痛がつらくて何も飲んだり食べたりしたくありません」と言っている。陣痛発作時は強い産痛と努責感を訴え、目を硬く閉じて呼吸を止めて全身に力を入れている。

▶午後106

Aさんへの看護で最も適切なのはどれか。

- 坐位になるよう勧める。

- シャワー浴を勧める。

- 食事摂取を促す。

- 呼吸法を促す。

▶午後107

Aさんは16時15分、3,300gの男児を経腟分娩で出産した。Apgar〈アプガー〉スコアは1分後9点。胎盤娩出直後から凝血の混じった暗赤色の性器出血が持続している。この時点での出血量は600mL。臍高で柔らかい子宮底を触れた。脈拍90/分、血圧116/76mmHg。意識は清明。Aさんは「赤ちゃんの元気な泣き声を聞いて安心しました」と言っている。

このときの看護師のAさんへの対応で最も適切なのはどれか。

- 子宮底の輪状マッサージを行う。

- 膀胱留置カテーテルを挿入する。

- 水分摂取を促す。

- 全身清拭を行う。

▶午後108

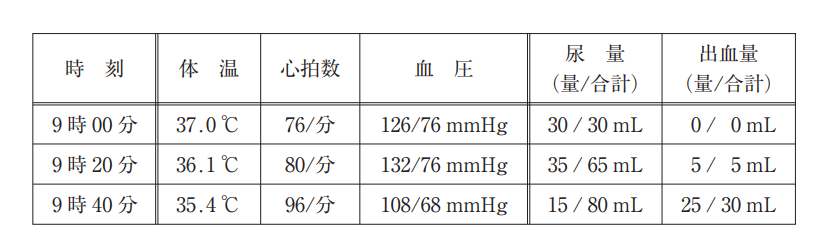

Aさんの分娩経過は以下のとおりであった。

2時00分 陣痛周期10分

4時00分 入院

15時00分 分娩室入室

15時30分 子宮口全開大

16時00分 自然破水

16時15分 児娩出

16時30分 胎盤娩出

Aさんの分娩所要時間はどれか。

- 12時間30分

- 14時間15分

- 14時間30分

- 16時間30分

▶次の文を読み109〜111の問いに答えよ。

Aさん(32歳、男性)は、仕事上のストレスを抱えていた際に知人から誘われ、覚せい剤を常用するようになり逮捕された。保釈後、薬物依存症の治療を受けることができる精神科病院に入院し、治療プログラムに参加することになった。

▶午後109

入院時のAさんへの看護師の対応として適切なのはどれか。

- 二度と使用しないと約束させる。

- 回復が期待できる病気であることを伝える。

- 使用をやめられなかったことに対する反省を促す。

- 自分で薬物を断ち切る強い意志を持つように伝える。

▶午後110

入院2週後、Aさんは病棟生活のルールを守ることができず、それを注意した看護師に対して攻撃的になることがあった。別の看護師がAさんに理由を尋ねると「指図するような話し方をされると、暴力的だった父親を思い出し、冷静でいられなくなる」と話した。

このときAさんに起こっているのはどれか。

- 転移

- 逆転移

- 躁的防衛

- 反動形成

▶午後111

入院後1か月、Aさんは「正直に言うと、今も覚せい剤を使いたいという気持ちがある。もし誘いがあったら、使いたい気持ちを抑えきれないだろう」と悩みを打ち明けた。

Aさんの状態のアセスメントとして適切なのはどれか。

- 否認

- 共依存

- 身体依存

- 精神依存

- 離脱症状

▶次の文を読み112〜114の問いに答えよ。

Aさん(35歳、男性)は1人暮らし。両親は他県に住んでいる。30歳のときに双極性障害と診断され、これまでに4回の入退院を繰り返している。給料をインターネットゲームの利用料金で度々使い果たし、それが原因で両親と何度も口論になったことがある。仕事では同僚とトラブルを起こすたびに転職を繰り返しており、今回も同僚と口論になり自ら退職した。Aさんは「前の職場の同僚に嫌がらせをしてやる」と母親に電話をかけ、心配した両親が一緒に精神科病院を受診した。診察室では多弁で大きな声を出し、椅子を蹴るなどの行為がみられた。医師の診察の結果、入院して治療することになった。

▶午後112

入院時、AさんのBMIは29.5。この数日は食事をとっていなかった。入院後も興奮状態がおさまらず、壁に頭を打ちつけはじめたため、医師から抗精神病薬の点滴静脈内注射と身体的拘束の指示がでた。

身体的拘束中のAさんの看護で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 水分摂取は最小限にする。

- 肺血栓塞栓症を予防する。

- 頻回に様子を見に来ることを伝える。

- 身体的拘束の原因となった行為を一緒に振り返る。

- 興奮状態が落ち着いたら看護師の判断で身体的拘束を解除する。

▶午後113

入院後1週、身体的拘束は解除された。Aさんは常に動き回り、他の患者への過干渉が続いている。食事中に立ち上がりホールから出ていこうとするため、看護師が止めると強い口調で言い返してくる。Aさんは「ゲーム関連の仕事を探したい。早く退院させろ」と1日に何度も看護師に訴えるが、主治医は退院を許可していない。

Aさんへの対応で適切なのはどれか。

- 休息できる場所へ誘導する。

- 過干渉となる理由を確認する。

- 退院後は家族と暮らすように提案する。

- 仕事に必要なスキルについて話し合う。

▶午後114改題

入院後2か月、Aさんの状態は落ち着き、退院に向けての準備が進められている。Aさんは、「会社で同僚と言い合いになってこれまでも仕事を変わってきた。そのたびに調子が悪くなって、何度も入院した。家族と言い合いをしたぐらいで近所から苦情があって、嫌になって引っ越した」と看護師に訴えた。

Aさんの退院に向けて連携をとる機関はどれか。

- 警察

- 保護観察所

- 地域活動支援センター

▶次の文を読み115〜117の問いに答えよ。

Aさん(37歳、男性)は妻(40歳、会社員)と2人暮らし。筋強直性ジストロフィーで週5回の訪問介護を利用していた。1か月前に傾眠傾向が著明となり入院して精査した結果、睡眠時無呼吸に対して夜間のみフェイスマスクを用いた非侵襲的陽圧換気療法が導入された。Aさんは四肢遠位筋に筋萎縮と筋力低下があるが、室内の移動は電動車椅子を操作して自力で行え、食事も準備すれば妻と同じものを摂取できる。退院後、週1回午後に訪問看護が導入されることになった。

▶午後115

訪問看護と訪問介護の担当者、Aさんと妻を含めた退院前カンファレンスが開催された。妻から「夜間に停電になったらどうすればよいですか」と発言があった。

このときの妻への訪問看護師の対応で適切なのはどれか。

- 電動式でない車椅子を購入するよう勧める。

- 訪問看護事業所が発電機を貸し出すと伝える。

- バッグバルブマスクでの用手換気の指導を行う。

- 停電時にハザードマップを確認するよう提案する。

▶午後116

退院前カンファレンスで、訪問介護の担当者から、これまでと同様に退院後も昼食の準備と後始末、口腔ケア、入浴介助を行う予定と発言があった。訪問看護師は訪問介護の担当者に、Aさんの状態の変化に気付いたら連絡がほしいと協力を求めた。

訪問介護の担当者に説明するAさんの状態の変化で、特に注意が必要なのはどれか。

- 傾眠傾向

- 眼の充血

- 口腔内の乾燥

- 食事摂取量の低下

▶午後117

退院後1週、訪問看護師はAさんの鼻根部の皮膚に発赤があることに気付いた。

訪問看護師の妻への対応で適切なのはどれか。

- 「鼻マスクに変更しましょう」

- 「発赤部位は洗わないようにしましょう」

- 「人工呼吸器の装着時間は短くしましょう」

- 「フェイスマスクのベルトは指が2本入る程度に固定しましょう」

▶次の文を読み118〜120の問いに答えよ。

Aさん(88歳、男性)は、10年前に脳梗塞を発症し左半身麻痺の後遺症がある。杖歩行はでき、要介護2で介護保険サービスを利用中である。Aさんが最近食欲がなく、水分もあまり摂らず、いつもと様子が違うことを心配した妻がAさんに付き添って受診した。

身体所見:呼びかけに対して返答はあるが反応はやや遅い。麻痺の症状に変化はない。

バイタルサインは、体温37.5℃、呼吸数20/分、脈拍100/分、血圧140/60mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%(room air)。

検査所見:赤血球410万/μL、白血球6,800/μL、Ht50%、総蛋白6.5g/dL、尿素窒素25mg/dL、Na150mEq/L、K3.8mEq/L、血糖値110mg/dL、CRP0.01mg/dL。胸部エックス線写真に異常なし。

▶午後118

Aさんの状態をアセスメントするために、外来看護師が収集すべき情報で優先度が高いのはどれか。

- 口渇感

- 呼吸音

- 尿比重

- 腹部膨満感

▶午後119

Aさんは入院となり、点滴静脈内注射が開始された。入院当日の夜間、Aさんは「ここはどこか、家に帰る」などと言い、点滴ラインを触ったり杖を使わずにトイレに1人で行こうとしたりして落ち着かず、ほとんど眠っていなかったと夜勤の看護師から日勤の看護師に申し送りがあった。

日勤でAさんを受け持つ看護師の対応として適切なのはどれか。2つ選べ。

- 時計をAさんから見える場所に置く。

- 主治医にAさんの退院について相談する。

- 日中はAさんにスタッフステーションで過ごしてもらう。

- 点滴ラインがAさんの視界に入らないようにする。

- 日中はAさんの病室の窓のカーテンを閉めておく。

▶午後120

入院から1週が経過し、Aさんのバイタルサインなどは正常となり、食事も摂取できるようになった。Aさんの妻は「先生からそろそろ退院できるといわれましたが、夫はほとんどベッド上で過ごしており、トイレまで歩けそうにありません。これで退院できるか不安です」と看護師に話した。現在のAさんの日常生活動作〈ADL〉は、起立時にふらつきがみられ、歩行は不安定である。ポータブルトイレを使用して排泄している。

現在のAさんの状況から、退院に向けて看護師が連携する者で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 薬剤師

- 民生委員

- 管理栄養士

- 理学療法士

- 介護支援専門員

資料 厚生労働省「第107回保健師国家試験、第104回助産師国家試験、第110回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第110回看護師国家試験

令和3年2月14日(日)に実施された第110回看護師国家試験について、午後問題のうち一般問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第110回看護師国家試験

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

午後 一般問題

▶午後26

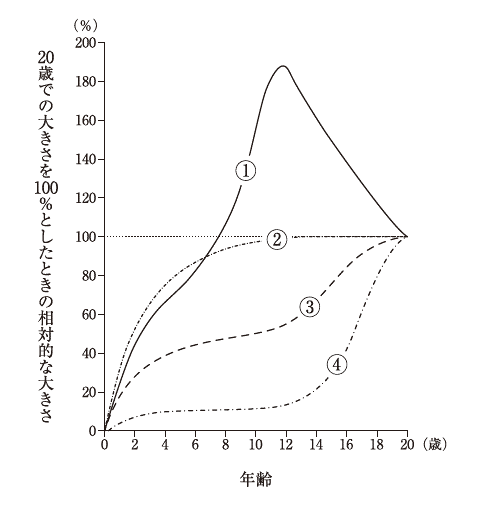

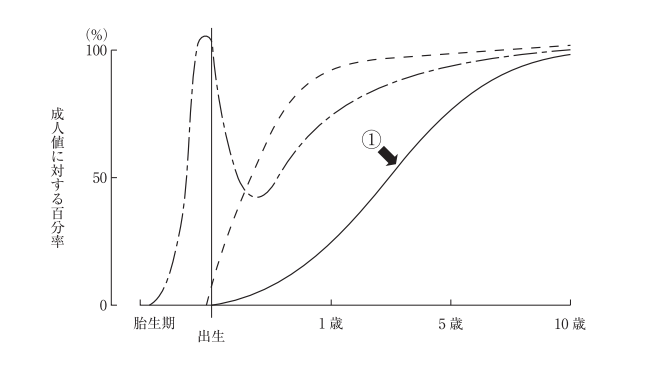

生後から20歳になるまでの器官の発育発達を示した曲線(Scammon〈スカモン〉の発育発達曲線)を図に示す。

胸腺の成長を示すのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

▶午後27

腸閉塞について正しいのはどれか。

- 仰臥位の腹部エックス線写真で鏡面像を認める。

- 経口による水分摂取は少量にする。

- イレウス管を小腸に留置する。

- 抗菌薬の投与は禁忌である。

▶午後28

膀胱癌について正しいのはどれか。

- 女性に多い。

- 尿路上皮癌より腺癌が多い。

- 経尿道的生検によって治療法を決定する。

- 表在性の癌に対して膀胱全摘除術が行われる。

日本の人口静態統計のもとになる調査はどれか。

- 患者調査

- 国勢調査

- 国民生活基礎調査

- 国民健康・栄養調査

感染症と感染経路の組合せで正しいのはどれか。

- 結核――接触感染

- 麻疹――空気感染

- マラリア――飛沫感染

- インフルエンザ――経口感染

▶午後31

診療記録で正しいのはどれか。

- 看護記録が含まれる。

- 開示は保健所長が行う。

- 1年間の保存義務がある。

- 閲覧は患者本人に限られる。

雇用保険法について正しいのはどれか。

- 育児休業給付がある。

- 雇用保険は任意加入である。

- 雇用保険の保険者は市町村である。

- 雇用保険料は全額を労働者が負担する。

▶午後33

小学校の児童が石けんと流水を用いた手指衛生の手技を習得するために最も適切な学習方法はどれか。

- 動画を視聴する。

- 友人と話し合う。

- 手洗い場で体験する。

- 養護教諭の話を聞く。

▶午後34

呼吸音の変化と原因の組合せで正しいのはどれか。

- 呼気延長――胸水

- 呼吸音の減弱――過換気症候群

- 呼吸音の増強――無気肺

- 肺野での気管支呼吸音の聴取――肺炎

▶午後35

ヒューマンエラーを起こす人間の特性で認知的特性はどれか。

- 同僚への依存

- 睡眠不足による疲労

- 同じ作業の連続による注意力低下

- パワーハラスメントによる心理的圧迫

▶午後36

エアマットレスの使用目的で適切なのはどれか。

- 体圧分散

- 体温管理

- 関節拘縮の予防

- 末梢循環の促進

▶午後37

車椅子による移送で正しいのはどれか。

- 坂を上るときは、背もたれ側から進む。

- 段差を上るときは、小車輪を浮かせる。

- 方向転換をするときは、小車輪を支点にする。

- 乗り降りをするときは、フットレストを下げる。

▶午後38

成人の上腕での触診法による血圧測定で適切なのはどれか。

- ゴム囊中央が上腕の正中線に沿うように合わせる。

- マンシェットの幅は13〜17cmのものを使用する。

- 加圧後1秒ごとに10mmHg下がる速さで減圧する。

- 動脈の拍動が触知できなくなった値からさらに40mmHg加圧する。

▶午後39

経口薬と食品の関係について、正しいのはどれか。

- テトラサイクリン系抗菌薬は牛乳の摂取によって吸収が高まる。

- 非ステロイド性抗炎症薬は炭酸飲料の摂取によって吸収が早まる。

- 抗ヒスタミン薬はアルコールの摂取によって副作用〈有害事象〉が出現しやすくなる。

- キサンチン系気管支拡張薬は納豆の摂取によって副作用〈有害事象〉が出現しやすくなる。

夜勤帯に看護師が病棟のトイレ内で倒れている患者を発見した。呼びかけても反応がない。

この看護師が最初に実施すべきなのはどれか。

- 脈拍を確認する。

- 胸骨圧迫を開始する。

- トイレ内のナースコールで応援を呼ぶ。

- 自動体外式除細動器〈AED〉を取りに行く。

▶午後41

心原性ショックで現れる症状・徴候はどれか。

- 顔面の紅潮

- 胸部不快感

- 血圧の上昇

- 尿量の増加

▶午後42

脳梗塞による右片麻痺がある成人患者に用いる日常生活動作〈ADL〉の評価として適切なのはどれか。

- NYHA分類

- Borg〈ボルグ〉スケール

- Barthel〈バーセル〉インデックス

- 主観的包括的アセスメント〈subjective global assessment〉

▶午後43

現在の日本の終末期医療において、患者の将来の自己決定能力の低下に備えて、患者・家族と医療者が今後の治療・療養についての気がかりや価値観を定期的に話し合って共有し、患者の意向に沿った医療を提供することが望ましいとされている。

この内容を示すのはどれか。

- グリーフケア

- 代理意思決定の支援

- アドバンス・ケア・プランニング

- アドバンスディレクティブ〈事前指示〉の支援

▶午後44

Aさん(34歳、女性)は、気管支喘息で定期的に通院をしている。朝から喘息発作があり呼吸困難が生じたため、救急外来を受診した。

経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉95%、動脈血液ガス分析(room air)で動脈血酸素分圧〈PaO2〉90Torr、動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉55Torr、pH7.30、HCO3-25 mEq/Lであった。

Aさんの状態で考えられるのはどれか。

- 呼吸性アシドーシス

- 呼吸性アルカローシス

- 代謝性アシドーシス

- 代謝性アルカローシス

脂質異常症の成人患者に対する食事指導の内容で正しいのはどれか。

- 不飽和脂肪酸の摂りすぎに注意する。

- コレステロール摂取量は1日600mg未満とする。

- 高トリグリセリド血症では、アルコールを制限する。

- 高LDLコレステロール血症では、トランス脂肪酸の摂取を促す。

▶午後46

成人患者の甲状腺全摘出術後における合併症とその症状との組合せで正しいのはどれか。

- 乳び漏――嘔気

- 術後出血――ドレーン排液の白濁

- 反回神経麻痺――口唇のしびれ

- 低カルシウム血症――テタニー

▶午後47

Aさんは右側の人工股関節全置換術〈後方アプローチ〉を受けた。

Aさんへの脱臼予防の生活指導で適切なのはどれか。

- 「靴はしゃがんで履いてください」

- 「右側に身体をねじらないでください」

- 「椅子に座るときは足を組んでください」

- 「浴室の椅子は膝の高さより低いものを使ってください」

後期高齢者医療制度が定められているのはどれか。

- 介護保険法

- 老人福祉法

- 高齢者の医療の確保に関する法律

- 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉

▶午後49

認知症高齢者とのコミュニケーションで適切なのはどれか。

- 説得するように話す。

- 作話があっても話を聞く。

- 一度に多くの情報を伝える。

- 同じ内容を繰り返している場合は会話を終了する。

令和3年(2021年)の高齢者の日常生活・地域社会への参加に関する調査で、高齢者が過去1年間に参加した社会活動のうち割合が最も多いのはどれか。

- 教育・文化

- 子育て支援

- 生産・就業

- 健康・スポーツ

▶午後51

Aさん(73歳、女性)は、既往歴はなく自立した生活を送っていた。最近、尿意を我慢できず尿失禁することがあり、夜間の排尿回数も増えたため、病院を受診した。その結果、過活動膀胱と診断された。

Aさんへの看護師の指導内容で適切なのはどれか。

- 腹筋を鍛える。

- 膀胱訓練を行う。

- 水分摂取を控える。

- 尿意を感じたらすぐトイレに行く。

▶午後52

高齢者のうつ病の症状はどれか。

- 意識障害

- 知能低下

- 歩行障害

- 強い不安感

令和5年度(2023年度)の人口動態統計における、小児の年齢階級別死因のうち第1位が悪性新生物〈腫瘍〉である年齢階級はどれか。

- 0歳

- 1~4歳

- 5~9歳

- 10~14歳

健康な小児の成長・発達で正しいのはどれか。

- 情緒は快から不快が分化する。

- 発達とともにレム睡眠の割合は増える。

- 体重は出生後1年で出生時の約4倍になる。

- 身長は出生後1年で出生時の約1.5倍になる。

▶午後55

生後10か月の健康な乳児にみられる神経反射はどれか。

- 吸啜反射

- Moro〈モロー〉反射

- Landau〈ランドー〉反射

- 探索〈ルーティング〉反射

▶午後56

フォローアップミルクで正しいのはどれか。

- 母乳の代替品である。

- 鉄分が添加されている。

- 離乳食を食べる直前に与える。

- 離乳食開始の時期から与え始める。

▶午後57

受精と着床についての説明で正しいのはどれか。

- 卵子が受精能をもつ期間は排卵後48時間である。

- 卵管采で受精が起こる。

- 受精卵は受精後4、5日で子宮に到達する。

- 受精卵は桑実胚の段階で着床する。

母体保護法で規定されているのはどれか。

- 育児時間

- 生理休暇

- 受胎調節の実地指導

- 育児中の深夜業の制限

▶午後59

クラウス, M. H.とケネル, J. H.が提唱した絆(ボンディング)について適切なのはどれか。

- 生まれながらのものである。

- 母子間の同調性を意味する。

- 母子相互作用によって促進される。

- 親との間に子どもが築くものである。

早産期の定義はどれか。

- 妊娠21週0日から36週6日

- 妊娠22週0日から36週6日

- 妊娠22週0日から37週6日

- 妊娠23週0日から37週6日

妊婦健康診査を受診する時間を確保するために妊婦が事業主に請求できることを規定している法律はどれか。

- 母子保健法

- 労働基準法

- 育児介護休業法

- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉

アルコールを多飲する人によくみられ、意識障害、眼球運動障害および歩行障害を特徴とするのはどれか。

- 肝性脳症

- ペラグラ

- Wernicke〈ウェルニッケ〉脳症

- Creutzfeldt-Jakob〈クロイツフェルト・ヤコブ〉病

精神障害者保健福祉手帳で正しいのはどれか。

- 知的障害も交付対象である。

- 取得すると住民税の控除対象となる。

- 交付によって生活保護費の支給が開始される。

- 疾病によって障害が永続する人が対象である。

▶午後64

攻撃性の高まった成人患者への対応で正しいのはどれか。

- 患者の正面に立つ。

- アイコンタクトは避ける。

- 身振り手振りは少なくする。

- ボディタッチを積極的に用いる。

▶午後65

Aさん(79歳、男性)は、1人暮らし。要介護2の認定を受け、訪問看護を利用することになった。初回の訪問時、Aさんは敷いたままの布団の上に座っており「便利だから生活に必要なものを手の届くところに置いているんだよ」と話した。

Aさんの生活様式を尊重した訪問看護師のこのときの声かけで適切なのはどれか。

- 「外に出て気分転換しませんか」

- 「昼間は布団をたたみましょう」

- 「介護保険でベッドの貸与を受けましょう」

- 「必要なものを身近に置いているのですね」

▶午後66

Aさん(69歳、女性)は、主治医、訪問看護師とともに、母(91歳)を自宅で看取った。死亡確認の直後、Aさんは涙ぐみながら「母のためにもっとできることがあったのではないかと申し訳なく思います」と話した。

このときに訪問看護師が行うAさんへの対応で最も適切なのはどれか。

- 遺族の会を紹介する。

- 母への思いを傾聴する。

- 遺品を整理することを勧める。

- 新たなことに取りかかるよう促す。

▶午後67

Aさん(82歳、女性)は、脳梗塞の既往があり、要介護2で、夫(85歳)と2人暮らし。訪問看護師の訪問時、Aさんは体温37.0℃、脈拍62/分、血圧100/50mmHg、少し汗をかいており、唇の乾燥がみられた。訪問看護師は、翌日予定されている訪問介護の担当者とAさんの援助の方向性について共有することにした。

共有する内容で適切なのはどれか。

- ポータブルトイレでの排泄に変更する。

- 水分を多めに摂取するよう促す。

- 頻繁に寝衣を交換する。

- 入浴介助を中止する。

介護保険制度における地域密着型サービスはどれか。

- 重度訪問介護

- 地域活動支援事業

- 小規模多機能型居宅介護

- 特定施設入居者生活介護

成年後見制度で正しいのはどれか。

- 任意後見人は裁判所が決定する。

- 認知症の診断と同時に成年後見制度が適用される。

- 日常生活自立支援事業の一部として位置付けられる。

- 成年後見人は財産管理などの手続きを本人の代理で行う。

仙骨部に皮下組織に達する褥瘡がある患者が入院となった。患者は車椅子の利用を主治医に許可されている。

この患者に対する多職種で行う褥瘡ケアにおいて、受け持ち看護師が担う役割で適切なのはどれか。

- 薬剤師に外用薬の処方を依頼する。

- 事務職員に汚染ガーゼの廃棄を依頼する。

- 介護職員にドレッシング材の選択を依頼する。

- 理学療法士と車椅子乗車時の除圧方法を検討する。

災害時のトリアージで正しいのはどれか。

- トリアージタッグは衣服に装着する。

- 治療優先度の高さはトリアージ区分のⅠ、Ⅱ、Ⅲの順である。

- トリアージの判定は患者の到着時および到着後30分の2回行う。

- 最優先に治療を必要とする者には、黄色のトリアージタッグを装着する。

国際機関と事業内容の組合せで正しいのはどれか。

- 国際労働機関〈ILO〉――難民の帰還支援

- 世界保健機関〈WHO〉――保健分野における研究の促進

- 国連人口基金〈UNFPA〉――平和維持活動

- 国連世界食糧計画〈WFP〉――二国間の国際保健医療協力

▶午後73

血漿蛋白質の大部分を合成しているのはどれか。

- 肺

- 肝臓

- 腎臓

- 膵臓

- 脾臓

▶午後74

胸膜腔に存在するのはどれか。

- 滑液

- 空気

- 血液

- 漿液

- 粘液

▶午後75

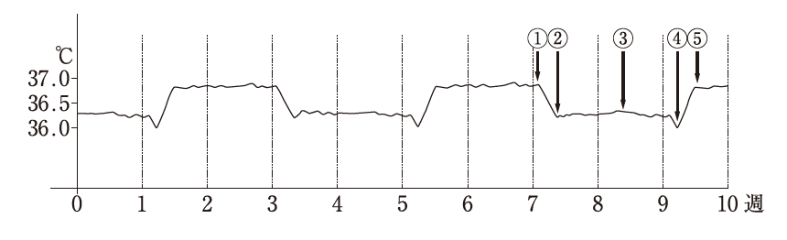

正常な性周期である健常女性の10週間の基礎体温を図に示す。

直近の排卵日はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

▶午後76

閉塞性動脈硬化症〈ASO〉について正しいのはどれか。

- 橈骨動脈に好発する。

- 粥状硬化が原因である。

- 末梢血流量が増加する。

- 歩行によって痛みが改善する。

- 中小動脈の非化膿性炎症で生じる。

関節リウマチで起こる主な炎症はどれか。

- 滑膜炎

- 血管炎

- 骨髄炎

- 骨軟骨炎

- 関節周囲炎

母子保健法に基づく届出はどれか。

- 婚姻届

- 死産届

- 死亡届

- 出生届

- 妊娠届

Aさん(44歳、男性、会社員)は、20年以上の喫煙歴があり、BMI26である。会社の健康診断で脂質異常症と高血圧症を指摘された。

Aさんが発症する危険性が高い疾患はどれか。

- 1型糖尿病

- 潰瘍性大腸炎

- 肺血栓塞栓症

- 労作性狭心症

- 閉塞性血栓血管炎〈TAO〉

▶午後80

Aさん(48歳、男性、会社員)は、大量の飲酒の後、急激な上腹部痛と背部痛を訴え、救急外来を受診し、急性膵炎と診断された。

Aさんの救急外来受診時の血液検査結果で予測されるのはどれか。

- 血小板数の増加

- 血清LDH値の低下

- 血清γ-GTP値の低下

- 血清アミラーゼ値の上昇

- 血清カルシウム値の上昇

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に規定された入院形態で、精神保健指定医2名以上により、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると診察の結果が一致した場合に適用されるのはどれか。

- 応急入院

- 措置入院

- 任意入院

- 医療保護入院

- 緊急措置入院

▶午後82

副交感神経を含む脳神経はどれか。2つ選べ。

- 動眼神経

- 三叉神経

- 内耳神経

- 迷走神経

- 舌下神経

▶午後83

血圧を上昇させるのはどれか。2つ選べ。

- セロトニン

- ヒスタミン

- バソプレシン

- ブラジキニン

- 心房性ナトリウムペプチド

▶午後84

蠕動運動がみられるのはどれか。2つ選べ。

- 腎動脈

- 腎盂

- 尿管

- 膀胱

- 尿道

▶午後85

炎症の4徴候に含まれるのはどれか。2つ選べ。

- 壊疽

- 腫脹

- 膿瘍

- 発赤

- 浮腫

▶午後86

肝硬変におけるChild-Pugh〈チャイルド-ピュー〉分類の判定項目はどれか。2つ選べ。

- プロトロンビン時間

- 血清アルブミン値

- 血中アンモニア値

- 血小板数

- 尿酸値

老人福祉法に基づき老人福祉計画の策定をするのはどれか。2つ選べ。

- 国

- 市町村

- 都道府県

- 福祉事務所

- 後期高齢者医療広域連合

▶午後88

Aさん(53歳、男性、会社員)は、数日前から耳鳴、めまい、耳閉感が出現し、突発性難聴と診断され入院となった。副腎皮質ステロイド薬の投与で症状が改善したため退院することになった。入院前の生活習慣は、外食2回/週、飲酒(ビール700mL)/日、睡眠6時間/日、入浴1回/日、喫煙20本/日、散歩2回/週。

退院後の生活で、Aさんが控えるべき事項はどれか。2つ選べ。

- 飲酒

- 外食

- 喫煙

- 散歩

- 入浴

▶午後89

神経性無食欲症で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 過食と嘔吐を繰り返す。

- 腸管で吸収不全がある。

- 男性では性欲が亢進する。

- ボディイメージの歪みがある。

- 第二次性徴の発現前に発症すると初経は遅れる。

▶午後90

6%の次亜塩素酸ナトリウム液を用いて0.1%次亜塩素酸ナトリウム液を1,000mL作るために必要な6%次亜塩素酸ナトリウム液の量を求めよ。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。

解答:①②mL

資料 厚生労働省「第107回保健師国家試験、第104回助産師国家試験、第110回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第110回看護師国家試験

令和3年2月14日(日)に実施された第110回看護師国家試験について、午前問題のうち一般問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第110回看護師国家試験

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

午前 一般問題

▶午前26

複数の筋腹が腱で直列につながっている筋はどれか。

- 咬筋

- 上腕二頭筋

- 腹直筋

- 大腿四頭筋

ウイルス性肝炎の起炎ウイルスでDNAウイルスはどれか。

- A型肝炎ウイルス

- B型肝炎ウイルス

- C型肝炎ウイルス

- E型肝炎ウイルス

▶午前28

成人の敗血症について正しいのはどれか。

- 徐脈となる。

- 高血圧となる。

- 血管透過性が低下する。

- 全身炎症性反応を認める。

医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するにあたり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならないことを定めているのはどれか。

- 医療法

- 健康保険法

- 地域保健法

- 個人情報の保護に関する法律

食中毒予防の原則である「中心温度75℃以上1分以上の加熱」が有効なのはどれか。

- フグ毒

- 毒キノコ

- 黄色ブドウ球菌

- サルモネラ属菌

▶午前31

ソーシャルサポートのうち、情緒的サポートはどれか。

- 傾聴する。

- 情報提供する。

- 外出に付き添う。

- 経済的支援をする。

▶午前32

看護過程における情報収集で適切なのはどれか。

- 既往歴は情報に含めない。

- 看護計画立案後も情報収集を継続する。

- 看護問題を特定してから情報収集を開始する。

- 不安の内容はclosed question〈閉じた質問〉で情報収集する。

▶午前33

漸進的筋弛緩法の目的はどれか。

- 気道の確保

- 緊張の緩和

- 麻痺の改善

- 全身麻酔の導入

▶午前34

尿失禁の種類と対応の組合せで正しいのはどれか。

- 溢流性尿失禁――排尿間隔の記録

- 機能性尿失禁――骨盤底筋訓練

- 切迫性尿失禁――下腹部への軽い刺激

- 反射性尿失禁――間欠的自己導尿

▶午前35

成人の睡眠中に分泌が増加するホルモンはどれか。

- アドレナリン

- オキシトシン

- 成長ホルモン

- 甲状腺ホルモン

▶午前36

患者の状態と寝衣の特徴との組合せで適切なのはどれか。

- 発熱がある患者――防水性のもの

- 開腹術直後の患者――上着とズボンに分かれたもの

- 意識障害のある患者――前開きのもの

- 下肢に浮腫のある患者――足首にゴムが入っているもの

▶午前37

成人の前腕に静脈留置針を穿刺するときの刺入角度で適切なのはどれか。

- 10〜20度

- 30〜40度

- 50〜60度

- 70〜80度

▶午前38

生体検査はどれか。

- 喀痰検査

- 脳波検査

- 便潜血検査

- 血液培養検査

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉において、重症急性呼吸器症候群〈SARS〉の分類はどれか。

- 一類感染症

- 二類感染症

- 三類感染症

- 四類感染症

▶午前40

Aさん(63歳、男性)は、右肺癌で化学療法を受けていたが、右腕を動かしたときに上腕から肩にかけて痛みが生じるようになった。検査を行ったところ骨転移が認められ、疼痛の原因と判断された。WHO3段階除痛ラダーに基づいてがん疼痛のコントロールを開始することになった。

この時点でAさんに使用する鎮痛薬で適切なのはどれか。

- 非オピオイド鎮痛薬

- 弱オピオイド鎮痛薬

- 強オピオイド鎮痛薬

- 鎮痛補助薬

▶午前41

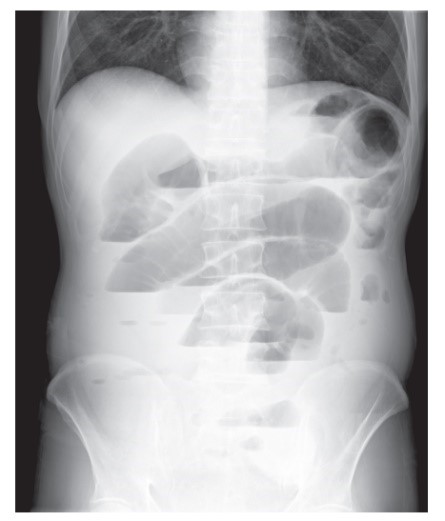

Aさん(24歳、男性)は、突然出現した胸痛と呼吸困難があり、外来を受診した。意識は清明。身長180cm、体重51kg、胸郭は扁平である。20歳から40本/日の喫煙をしている。バイタルサインは、体温36.2℃、呼吸数20/分(浅い)、脈拍84/分、血圧122/64mmHgである。 胸部エックス線写真を別に示す。

Aさんの所見から考えられるのはどれか。

- 抗菌薬の投与が必要である。

- 胸腔ドレナージは禁忌である。

- 右肺野の呼吸音は減弱している。

- 胸腔内は腫瘍で占められている。

▶午前42

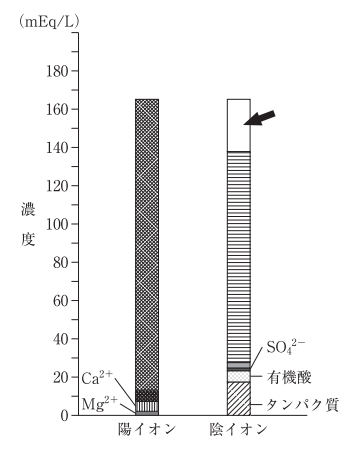

Aさん(50歳、男性)は肝硬変と診断され、腹水貯留と黄疸がみられる。

Aさんに指導する食事内容で適切なのはどれか。

- 塩分の少ない食事

- 脂肪分の多い食事

- 蛋白質の多い食事

- 食物繊維の少ない食事

▶午前43

Cushing〈クッシング〉症候群の成人女性患者にみられるのはどれか。

- 貧血

- 月経異常

- 体重減少

- 肝機能低下

▶午前44

Aさん(64歳、男性)は、肺炎のため抗菌薬の投与目的で入院となった。治療開始後3日に全身の皮膚、眼瞼結膜および口腔粘膜に紅斑と水疱が出現した。バイタルサインは、体温38.5℃、呼吸数24/分、脈拍80/分、血圧124/80mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉96%(room air)であった。

Aさんに出現している症状から考えられる病態はどれか。

- 後天性表皮水疱症

- Sjögren〈シェーグレン〉症侯群

- 全身性エリテマトーデス

- Stevens-Johnson〈スティーブンス・ジョンソン〉症候群

▶午前45

膝関節鏡検査の説明として適切なのはどれか。

- 「外来の処置室で行います」

- 「関節内に空気を入れます」

- 「検査後1日は入浴できません」

- 「検査後に下肢の麻痺が起こることはありません」

▶午前46

高齢者の自立度を手段的日常生活動作〈IADL〉尺度を用いて評価した。

この尺度にある項目はどれか。

- コミュニケーション

- 自分の服薬管理

- トイレ動作

- 階段昇降

▶午前47

加齢の影響を受けにくく、高齢になっても維持されやすい認知機能はどれか。

- 感覚記憶

- 短期記憶

- 結晶性知能

- 流動性知能

▶午前48

Aさん(80歳、男性)は、1人暮らし。高血圧症で内服治療をしているが健康状態や認知機能に問題はなく、日常生活動作〈ADL〉は自立している。毎朝30分の散歩と買い物を日課とし、週1回は老人クラブでゲートボールをしている。Aさんは受診の際に看護師に「最近、昼食後に居眠りをしてしまう。今は大丈夫だが、このままだと夜眠れなくなるのではないか」と話した。

Aさんへの対応で最も適切なのはどれか。

- 昼食後にも散歩を促す。

- 主治医に相談するよう勧める。

- 老人クラブの参加回数を増やすよう勧める。

- 30分程度の昼寝は夜の睡眠に影響はないと伝える。

▶午前49

加齢に伴う血管壁の硬化による血圧への影響はどれか。

- 収縮期血圧は上昇し、拡張期血圧は低下する。

- 収縮期血圧は低下し、拡張期血圧は上昇する。

- 収縮期血圧も拡張期血圧も上昇する。

- 収縮期血圧も拡張期血圧も低下する。

▶午前50

加齢によって高齢者に便秘が起こりやすくなる原因で適切なのはどれか。

- 経口摂取量の低下

- 味覚の閾値の低下

- 腸管での水分吸収の低下

- 直腸内圧感受性の閾値の低下

▶午前51

高齢者がMRI検査を受ける前に、看護師が確認する内容で適切なのはどれか。

- 「夜はよく眠れますか」

- 「義歯を装着していますか」

- 「呼吸が苦しいことはありますか」

- 「水を飲むときにむせることはありますか」

養育医療が定められている法律はどれか。

- 児童福祉法

- 母子保健法

- 発達障害者支援法

- 児童虐待の防止等に関する法律

▶午前53

乳幼児身体発育調査による、身体発育曲線のパーセンタイル値で正しいのはどれか。

- 3パーセンタイル未満の児は、要精密検査となる。

- 50パーセンタイルは同年齢同性の児の平均値を示す。

- 10パーセンタイルは同年齢同性の児の平均より10%小さいことを示す。

- 75パーセンタイル以上90パーセンタイル未満の児は、要経過観察となる。

▶午前54

Aちゃん(11歳、女児)は、5日前から両側の眼瞼浮腫と急な体重増加があり、尿量が少ないため来院した。高度の蛋白尿もみられたため入院し、ネフローゼ症候群と診断されステロイド治療の方針となった。

現時点でのAちゃんへの看護で適切なのはどれか。

- 水分摂取を促す。

- 病院内を散歩して良いと伝える。

- 糖分の摂取制限があることを伝える。

- 一時的に満月様顔貌になることを説明する。

▶午前55

子どもの遊びで正しいのはどれか。

- 身体機能の発達を促す。

- 1歳でごっこ遊びが多くみられる。

- 感覚遊びは8歳ころからみられるようになる。

- テレビの長時間視聴は乳児の言語発達を促す。

日本の人口動態統計における妊産婦死亡について正しいのはどれか。

- 出生10万対で示す。

- 出産後1年までの女性の死亡をいう。

- 令和4年(2022年)の妊産婦死亡率は、10.1である。

- 間接産科的死亡に比べて、直接産科的死亡による死因が多い。

▶午前57

更年期女性のホルモン補充療法によってリスクが低くなるのはどれか。

- 乳癌

- 骨粗鬆症

- 子宮体癌

- 静脈血栓症

▶午前58

妊娠の初期と後期のどちらの時期にも起こるマイナートラブルはどれか。

- 下肢静脈瘤

- 搔痒感

- つわり

- 頻尿

▶午前59

早期新生児の生理的黄疸で正しいのはどれか。

- 生後24時間以内に出現し始める。

- 皮膚の黄染は、腹部から始まる。

- 生後4、5日でピークとなる。

- 便が灰白色になる。

都道府県知事の任命を受けて、精神保健福祉センターで精神障害者や家族の相談を行うのはどれか。

- ゲートキーパー

- ピアサポーター

- 精神保健福祉相談員

- 退院後生活環境相談員

Aさん(57歳、女性)は1人暮らし。統合失調症で精神科病院への入退院を繰り返しており、今回は入院してから1年が経過している。日常生活動作〈ADL〉はほぼ自立し、服薬の自己管理ができるようになってきた。

Aさんが退院に向けて利用するサービスとして適切なのはどれか。

- 療養介護

- 施設入所支援

- 地域移行支援

- 自立訓練としての機能訓練

▶午前62

選択的セロトニン再取り込み阻害薬〈SSRI〉で正しいのはどれか。

- パニック障害に対して有効である。

- 抗コリン作用は三環系抗うつ薬よりも強い。

- うつ症状が改善したら使用はすぐに中止する。

- 抗うつ効果の評価は使用開始後3日以内に行う。

精神保健指定医について正しいのはどれか。

- 医療法で規定されている。

- 都道府県知事が指定する。

- 障害年金の支給判定を行う。

- 精神科病院入院患者の行動制限にかかわる医学的判定を行う。

▶午前64

筋力低下のある在宅療養者の家屋環境において転倒するリスクが最も高いのはどれか。

- 深い浴槽

- 段差がない床

- 整理整頓された部屋

- 足元灯を設置した廊下

▶午前65

Aさん(75歳、男性)は妻(66歳)と2人暮らし。3か月前に認知症の診断を受けた。妻から訪問看護師に「夫は通所介護のときは穏やかに過ごしていると聞いているが、家では興奮することが多く、どう対応すればよいかわからない」と相談があった。

このときの妻に対する訪問看護師の最初の対応で適切なのはどれか。

- 主治医に相談するよう勧める。

- Aさんと散歩に出かけることを勧める。

- 通所介護の頻度を増やすことを提案する。

- Aさんが興奮する状況を妻と一緒に振り返る。

▶午前66

Aさん(83歳、女性)は、1人暮らし。誤嚥性肺炎で入退院を繰り返していた。今回の退院後に、訪問看護が導入されることになり、退院前カンファレンスが行われた。

誤嚥性肺炎の再発を予防するために病棟看護師が訪問看護師に情報提供する内容で優先されるのはどれか。

- 嚥下機能検査の判定結果

- 栄養状態を示す検査データ

- 入院中の日常生活動作〈ADL〉

- 誤嚥性肺炎の治療に用いられた薬剤

介護保険制度におけるケアマネジメントで適切なのはどれか。

- 家族の介護能力はアセスメントに含めない。

- 介護支援専門員が要介護状態区分を判定する。

- 利用者が介護サービス計画を作成することはできない。

- モニタリングの結果に基づき介護サービス計画の修正を行う。

▶午前68

夜勤帯に、A看護師がスタッフステーションで抗菌薬の点滴静脈内注射を準備しているときに、発汗した患者から寝衣交換の依頼があり、別の患者から口渇で飲水したいという希望があった。直後に患者に装着されている人工呼吸器のアラームが鳴った。他の看護師は別の病室で重症者のケアをしている。

A看護師が最も優先すべきなのはどれか。

- 点滴静脈内注射の準備

- 発汗した患者の寝衣交換

- 飲水を希望する患者への対応

- 人工呼吸器を装着している患者の観察

病院における医療安全文化の醸成につながる行動はどれか。

- 食事介助は30分以内で行うルールを決める。

- 他の病棟で起こったインシデントについて学ぶ。

- 薬剤を間違えても影響がない場合は患者に説明しない。

- 水薬の内服時にこぼれた量が少ない場合はそのままとする。

プリセプターシップの説明で正しいのはどれか。

- 仕事と生活の調和を図ること

- 主体的に自らのキャリアを計画し組み立てること

- チームリーダーのもとに看護ケアを提供すること

- 経験のある看護師が新人看護師を1対1で指導・助言すること

大規模災害発生後2か月が経過し、応急仮設住宅で生活を始めた被災地の住民に出現する可能性が高い健康問題はどれか。

- 慢性疾患の悪化

- 消化器感染症の発症

- 深部静脈血栓症の発症

- 急性ストレス障害の発症

国際連合〈UN〉で採択された2016年から2030年までの開発に関する世界的な取り組みはどれか。

- 持続可能な開発目標〈SDGs〉

- ミレニアム開発目標〈MDGs〉

- プライマリヘルスケア

- 政府開発援助〈ODA〉

▶午前73

Aさん(52歳、男性)は、49歳から高血圧症で内服治療と食事や運動に関する生活指導を受けている。2か月間の予定で開発途上国に出張することになり、予防接種を受ける目的で渡航外来を受診した。Aさんから「渡航にあたって何か注意することはありますか」と質問があった。

Aさんへの看護師の説明で適切なのはどれか。

- 「出張中は、減塩の必要はありません」

- 「出張先では有酸素運動は控えましょう」

- 「現地に到着してから健康診断を受診しましょう」

- 「持参する高血圧症の薬について、かかりつけ医に相談しましょう」

▶午前74

血液中のビリルビンの由来はどれか。

- 核酸

- メラニン

- アルブミン

- グリコゲン

- ヘモグロビン

抗原によって感作されたTリンパ球による細胞性免疫が主体となるのはどれか。

- 花粉症

- 蕁麻疹

- ツベルクリン反応

- アナフィラキシーショック

- インフルエンザの予防接種

▶午前76

後天性の大動脈弁狭窄症について正しいのはどれか。

- 二尖弁が多い。

- 弁尖の石灰化による。

- 左室壁は徐々に薄くなる。

- 拡張期に心雑音を聴取する。

- 心筋の酸素需要は減少する。

▶午前77

褐色細胞腫でみられるのはどれか。

- 高血糖

- 中心性肥満

- 満月様顔貌

- 血清カリウム濃度の低下

- 副腎皮質ホルモンの産生の亢進

▶午前78

Guillain-Barré〈ギラン・バレー〉症候群で正しいのはどれか。

- 若年者に多い。

- 遺伝性疾患である。

- 骨格筋に病因がある。

- 症状に日内変動がある。

- 抗ガングリオシド抗体が出現する。

生活保護法で実施される扶助は、生活扶助、介護扶助、住宅扶助、出産扶助を含めて( )種類である。

( )に入る数字はどれか。

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

▶午前80

カウンセリングの基本的態度で適切なのはどれか。

- 査定

- 指示

- 受容

- 同化

- 評価

▶午前81

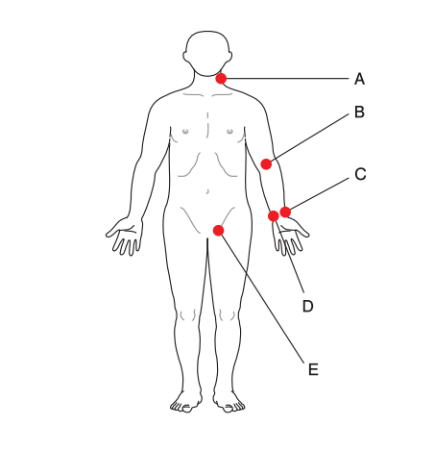

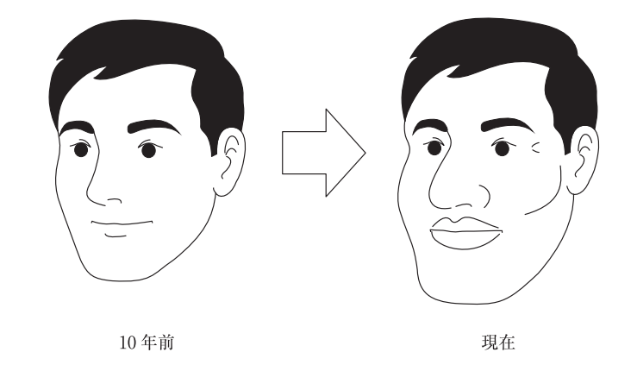

成人の人体図を別に示す。

意識清明で不整脈のある成人の脈拍測定時に一般的に使われる部位はどれか。

- A

- B

- C

- D

- E

▶午前82

感染徴候のない創部の治癒を促進する要因はどれか。

- 圧迫

- 痂皮

- 湿潤

- 消毒

- 浮腫

▶午前83

小児期における消化器の特徴で正しいのはどれか。

- 新生児期は胃内容物が食道に逆流しやすい。

- 乳児期のリパーゼの活性は成人と同程度である。

- ラクターゼの活性は1歳以降急速に高まる。

- アミラーゼの活性は12〜13歳で成人と同程度になる。

- 出生直後の腸内細菌叢は母親の腸内細菌叢の構成と同一である。

▶午前84

感覚受容にリンパ液の動きが関与するのはどれか。2つ選べ。

- 嗅覚

- 聴覚

- 味覚

- 振動感覚

- 平衡感覚

▶午前85

血液のpH調節に関わっているのはどれか。2つ選べ。

- 胃

- 肺

- 心臓

- 腎臓

- 膵臓

▶午前86改題

悪性貧血で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 匙状爪が多くみられる。

- 異食症が出現する。

- 小球性の貧血である。

- 胃癌の発症率が高い。

- 自己免疫機序で発症する。

労働者災害補償保険法に規定されているのはどれか。2つ選べ。

- 通勤災害時の療養給付

- 失業時の教育訓練給付金

- 災害発生時の超過勤務手当

- 有害業務従事者の健康診断

- 業務上の事故による介護補償給付

▶午前88

尿管結石症の治療で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 尿路変更術

- 血管拡張薬の投与

- カルシウム製剤の投与

- 体外衝撃波砕石術〈ESWL〉

- 非ステロイド系抗炎症薬の投与

Aさん(38歳、女性)は、大腸癌の終末期である。癌性腹膜炎による症状緩和の目的で入院し、鎮痛薬の静脈内注射と高カロリー輸液が開始された。Aさんは自宅で過ごしたいと希望したため、医師と看護師で検討し、症状緩和をしながら自宅退院の方向で退院支援カンファレンスを開催することになった。

退院支援カンファレンスの参加者で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 薬剤師

- 言語聴覚士

- 臨床検査技師

- 介護支援専門員

- ソーシャルワーカー

身体的フレイルの評価基準はどれか。2つ選べ。

- 視力低下

- 体重減少

- 聴力低下

- 歩行速度の低下

- 腸蠕動運動の低下

資料 厚生労働省「第107回保健師国家試験、第104回助産師国家試験、第110回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第110回看護師国家試験

令和2年2月16日(日)に実施された第109回看護師国家試験について、午後問題のうち一般問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第109回看護師国家試験

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

午後 一般問題

▶午後18(必修除外)

過呼吸で正しいのはどれか。

- 吸気時に下顎が動く。

- 1回換気量が増加する。

- 呼吸数が24/分以上になる。

- 呼吸リズムが不規則になる。

▶午後26

成人の骨格で線維軟骨結合があるのはどれか。

- 頭蓋冠

- 脊柱

- 寛骨

- 仙骨

▶午後27

咀嚼筋はどれか。

- 頰筋

- 咬筋

- 口輪筋

- 胸鎖乳突筋

▶午後28

体温のセットポイントが突然高く設定されたときに起こるのはどれか。

- 立毛

- 発汗

- 代謝抑制

- 皮膚血管拡張

▶午後29

二次性高血圧症の原因となるホルモンはどれか。

- アルドステロン

- ソマトスタチン

- グルカゴン

- メラトニン

▶午後30

成人の急性扁桃炎の原因となる菌はどれか。

- 百日咳菌〈Bordetella pertussis〉

- 黄色ブドウ球菌〈Staphylococcus aureus〉

- インフルエンザ菌〈Haemophilus influenzae〉

- ヘリコバクター・ピロリ〈Helicobacter pylori〉

▶午後31

急性骨髄性白血病の検査所見で正しいのはどれか。

- 赤血球数が増加する。

- 血小板数が増加する。

- 白血球分画に白血病裂孔を認める。

- ミエロペルオキシダーゼ反応陽性が3%未満である。

▶午後32

Ménière〈メニエール〉病で正しいのはどれか。

- 伝音性難聴を伴う。

- めまいは回転性である。

- 発作期に外科治療を行う。

- 蝸牛の機能は保たれている。

▶午後33

成人の急性腎盂腎炎で正しいのはどれか。

- 男性に多い。

- 両腎性が多い。

- 初尿を用いて細菌培養を行う。

- 原因菌はGram〈グラム〉陰性桿菌が多い。

国民健康保険で正しいのはどれか。

- 被用者保険である。

- 保険者は国である。

- 高額療養費制度がある。

- 保険料は加入者の年齢で算出する。

高齢者の虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律〈高齢者虐待防止法〉で、措置された高齢者が入所する社会福祉施設はどれか。

- 有料老人ホーム

- 特別養護老人ホーム

- 高齢者生活福祉センター

- サービス付き高齢者向け住宅

母子保健統計の算出方法で出生数を分母としているのはどれか。

- 妊娠満22週以後の死産率

- 周産期死亡率

- 乳児死亡率

- 死産率

健康増進法に基づき実施されるのはどれか。

- 受療行動調査

- 特定保健指導

- アレルギー疾患対策

- 受動喫煙の防止対策

判断能力のある成人患者へのインフォームド・コンセントにおける看護師の対応で適切なのはどれか。

- 患者の疑問には専門用語を用いて回答する。

- 今後の治療に関しては医療者に任せるように話す。

- 治療方針への同意は撤回できないことを説明する。

- 納得ができるまで医師からの説明が受けられることを伝える。

▶午後39

看護過程における情報の分析はどれか。

- 脱水状態である。

- 尿比重は1.030である。

- 痛みは1〜10の尺度で8である。

- 左腓骨骨折によるシーネ固定をしている。

▶午後40

第2〜第4腰髄の障害を確認する方法で適切なのはどれか。

- 輻輳反射

- 膝蓋腱反射

- Barré〈バレー〉徴候

- Trendelenburg〈トレンデレンブルグ〉徴候

▶午後41

成人のセルフケア行動に関する学習を促進するのはどれか。

- 自己効力感

- パターナリズム

- プレパレーション

- ノンコンプライアンス

▶午後42

成人女性に膀胱留置カテーテルを挿入する方法で適切なのはどれか。

- 水溶性の滅菌潤滑剤を用いる。

- カテーテルは外尿道口から15cm挿入する。

- 固定用バルーンを膨らませた後、尿の流出を確認する。

- 固定用バルーンにはクロルヘキシジングルコン酸塩液を注入する。

▶午後43

中心静脈栄養法〈TPN〉で高カロリー輸液を用いる際に、起こりやすい合併症はどれか。

- 高血圧

- 高血糖

- 末梢静脈炎

- 正中神経麻痺

▶午後44

成人に自動体外式除細動器〈AED〉を使用する際の電極パッドの貼付で正しいのはどれか。

- 小児用電極パッドが代用できる。

- 右前胸部に縦に並べて貼付する。

- 貼付部の発汗は貼付前に拭き取る。

- 経皮吸収型テープ剤の上に貼付する。

▶午後45

Braden〈ブレーデン〉スケールの評価項目で正しいのはどれか。

- 湿潤

- 循環

- 体圧

- 年齢

医療施設において、患者の入院から退院までの看護を1人の看護師が継続して責任をもつことを重視した看護体制はどれか。

- 機能別看護方式

- 患者受け持ち方式

- チームナーシングシステム

- プライマリナーシングシステム

令和5年(2023年)の国民健康・栄養調査における成人の生活習慣の特徴で正しいのはどれか。

- 朝食の欠食率は40歳代が最も多い。

- 運動習慣のある人の割合は30歳代が最も多い。

- 1日の平均睡眠時間は6時間以上7時間未満が最も多い。

- 習慣的に喫煙している人の割合は10年前に比べて増加している。

▶午後48

慢性疾患をもつ成人の自己管理を促進する援助はどれか。

- 行動の習慣化を促す。

- 医療者が患者の目標を設定する。

- 結果を優先して評価することを促す。

- うまくいかない行動に目を向けるよう促す。

▶午後49

気管支鏡検査を受ける成人患者への援助で正しいのはどれか。

- 検査の予約の際に抗凝固薬の内服の有無を確認する。

- 検査の1時間前から飲食しないように指導する。

- 検査中の咳は我慢しなくてよいと指導する。

- 検査後は肺気腫の症状に注意する。

ラテックス製手袋を着用した直後に口唇・手足のしびれと喉頭の違和感を自覚した。

原因となる病態はどれか。

- Ⅰ型アレルギー

- Ⅱ型アレルギー

- Ⅲ型アレルギー

- Ⅳ型アレルギー

▶午後51

Aさん(59歳、女性)は裂孔原性網膜剝離と診断され、硝子体手術の際に硝子体腔中にガス注入を受けた。

手術直後、病室での体位で適切なのはどれか。

- 坐位

- 腹臥位

- 仰臥位

- 側臥位

▶午後52

散瞳薬を用いて眼底検査を受ける成人患者への対応で適切なのはどれか。

- 検査中は室内を明るくする。

- 散瞳薬の点眼は検査直前に行う。

- 検査前に緑内障の有無を確認する。

- 検査後1時間で自動車の運転が可能になると説明する。

▶午後53

関節リウマチで長期にわたりメトトレキサートを服用している患者の副作用〈有害事象〉で適切なのはどれか。

- 便秘

- 不整脈

- 聴力障害

- 間質性肺炎

令和4年(2022年)の国民生活基礎調査で、要介護者等との続柄別にみた主な介護者の構成割合のうち、「同居の家族」が占める割合に最も近いのはどれか。

- 6%

- 26%

- 46%

- 66%

▶午後55

老化によって減少または低下するのはどれか。

- 重心の動揺

- 糸球体の数

- 嗅覚の閾値

- 前立腺の重量

高齢者に対するエイジズムの説明で適切なのはどれか。

- 年齢にとらわれないこと

- 加齢に伴う心身機能の変化

- 高齢という理由で不当な扱いをすること

- 老化に関連した遺伝子によって引き起こされる現象

▶午後57

Aさん(90歳、女性)は、認知症で要介護3。デイサービスの送迎の際に、同居している娘から「食事は家族と同じものを食べていたのですが、昨日から下痢が続いています。発熱はなく、元気はあります」と看護師に話があった。デイサービスでは午前中に不消化便が1回あり、おむつ交換の際に、肛門周囲の発赤がみられた。

Aさんへの対応で適切なのはどれか。

- 腹部マッサージを行う。

- 経口補水液の摂取を促す。

- 食物繊維を多く含む食事にする。

- 石けんを使って肛門周囲を洗う。

▶午後58

乳児の安静時におけるバイタルサインで基準値から逸脱しているのはどれか。

- 体温37.0℃

- 呼吸数35/分

- 心拍数60/分

- 血圧88/60mmHg

令和3年度(2021年度)の福祉行政報告例における児童虐待で正しいのはどれか。

- 主たる虐待者は実父が最も多い。

- 性的虐待件数は身体的虐待件数より多い。

- 児童虐待相談件数は5年間横ばいである。

- 心理的虐待件数は5年前に比べて増加している。

▶午後60

Aちゃん(5歳、女児)は、インフルエンザ脳症の終末期である。Aちゃんに意識はなく、付き添っている母親は「私がもっと早く病院に連れて来ればこんなことにならなかったのに」と病室で泣いている。

Aちゃんの母親への対応で適切なのはどれか。

- 母親に受診が遅くなった状況を聞く。

- 母親がAちゃんに対してできるケアを提案する。

- 病気で亡くなった子どもの親の会を母親に紹介する。

- 母親が泣いている間はAちゃんの病室に居ることができないと母親に説明する。

令和5年(2023年)の人口動態統計における日本の出生で正しいのはどれか。

- 出生数は過去10年で最低である。

- 出生数は80万人を上回っている。

- 合計特殊出生率は1.10を下回っている。

- 第1子出生時の母の平均年齢は30歳未満である。

▶午後62

エストロゲン低下によって更年期の女性に起こるのはどれか。

- 骨量の低下

- 内臓脂肪の減少

- 脳血流量の増加

- HDLコレステロールの上昇

▶午後63

順調に分娩が進行している産婦から「腟から水っぽいものが流れ、下着が濡れた」と看護師に訴えがあった。流出したものを確認すると、量は少量で、羊水特有の臭いを認めた。

その時の産婦への対応で優先されるのはどれか。

- 更衣を促す。

- 体温を測定する。

- 食事摂取を勧める。

- 胎児心拍数を確認する。

▶午後64

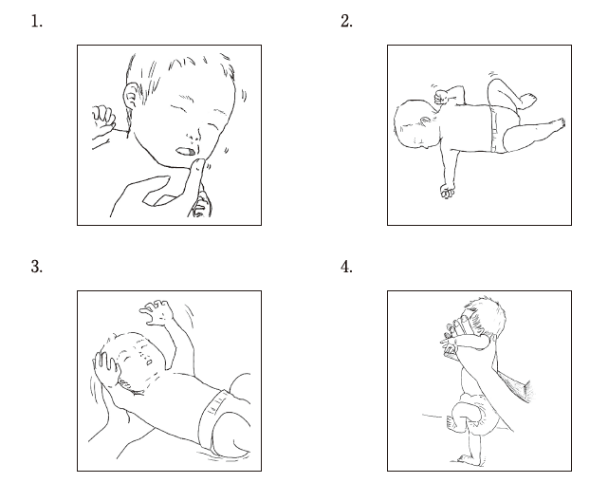

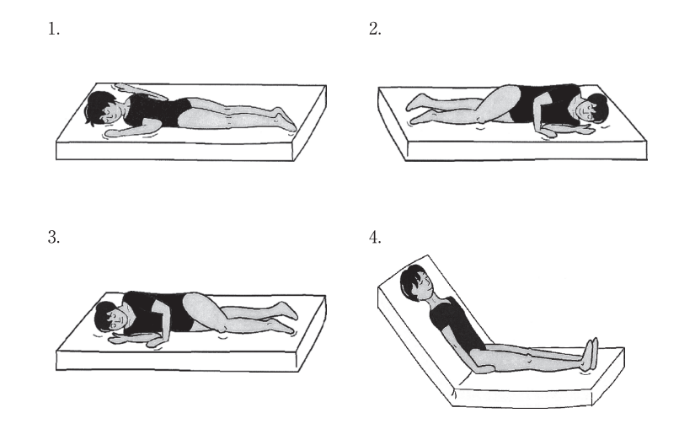

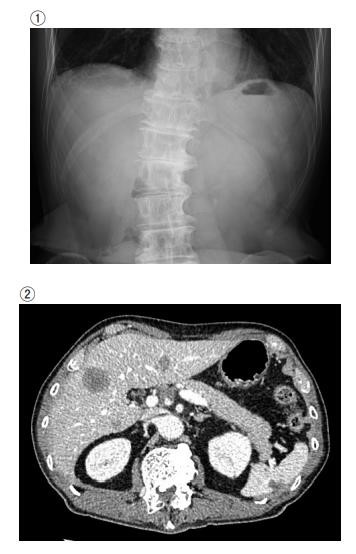

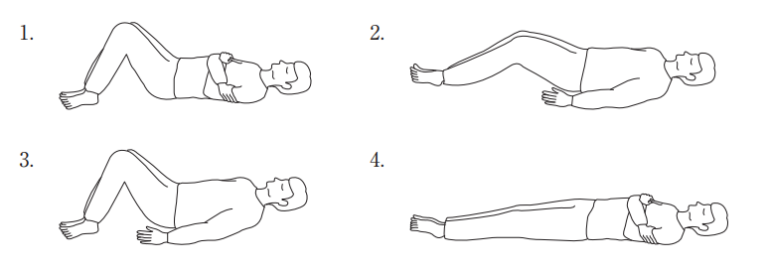

新生児の反応の図を示す。

Moro〈モロー〉反射はどれか。

▶午後65

飲酒したい欲求を抑圧した人が、酩酊状態の人の行動を必要以上に非難する防衛機制はどれか。

- 昇華

- 転換

- 合理化

- 反動形成

▶午後66

アギュララ, D. C.が提唱した危機〈クライシス〉を回避する要因で正しいのはどれか。

- 情緒的サポート

- 適切な対処機制

- 問題志向のコーピング

- ソーシャルインクルージョン

精神障害の三次予防の内容で適切なのはどれか。

- うつ病患者の復職支援

- 住民同士のつながりの強化

- 精神保健に関する問題の早期発見

- ストレス関連障害の発症予防に関する知識の提供

▶午後68

成人期早期に、見捨てられることに対する激しい不安、物質乱用や過食などの衝動性、反復する自傷行為、慢性的な空虚感、不適切で激しい怒りがみられ、社会的、職業的に不適応を生じるのはどれか。

- 回避性人格〈パーソナリティ〉障害

- 境界性人格〈パーソナリティ〉障害

- 妄想性人格〈パーソナリティ〉障害

- 反社会性人格〈パーソナリティ〉障害

医療保護入院で正しいのはどれか。

- 入院の期間は72時間に限られる。

- 患者の家族等の同意で入院させることができる。

- 2人以上の精神保健指定医による診察の結果で入院となる。

- 精神障害のために他人に害を及ぼすおそれが明らかな者が対象である。

▶午後70

Aさん(55歳、男性)は、妻と2人暮らし。建築士として主にデスクワークの仕事を行っていた。脊髄損傷のため下半身の不完全麻痺となり、リハビリテーション専門の病院へ転院した。電動車椅子を用いて室内の動作は自立できるようになった。退院調整部門の看護師との面接でAさんから「元の職場に戻りたい」と話があった。

Aさんの自己決定を支援する看護師の助言で適切なのはどれか。

- 「元の職場の仕事を在宅勤務に変更しましょう」

- 「デスクワークなので職場復帰は可能と思います」

- 「職場復帰にあたりAさんが課題と思うことを整理しましょう」

- 「元の職場にこだわらずAさんの障害にあった職場を探しましょう」

訪問看護事業所で正しいのはどれか。

- 24時間対応が義務付けられている。

- 自宅以外への訪問看護は認められない。

- 特定非営利活動法人〈NPO〉は事業所を開設できる。

- 従事する看護師は臨床経験3年以上と定められている。

▶午後72

Aさん(78歳、男性)は、妻(75歳)と2人暮らし。脳梗塞の既往がある。妻から「最近、夫は食事をむせずに食べることができるが、口の中に食べ物が残っていることが多い。夫の食事について助言が欲しい」と訪問看護師に相談があった。

妻への訪問看護師の助言で適切なのはどれか。

- 「食事にとろみをつけましょう」

- 「自助具を使って食事をしましょう」

- 「口に入れる1回量を少なくしましょう」

- 「食事前に舌の動きを促す運動をしましょう」

▶午後73

皮下埋込みポートを用いた在宅中心静脈栄養法〈HPN〉で適切なのはどれか。

- 抜針して入浴することができる。

- 24時間持続する注入には適さない。

- 同居の家族がいることが必須条件である。

- 外出時に輸液ポンプを使うことはできない。

▶午後74

与薬の事故防止に取り組んでいる病院の医療安全管理者が行う対策で適切なのはどれか。

- 与薬の業務プロセスを見直す。

- 医師に口頭での与薬指示を依頼する。

- 病棟ごとに与薬マニュアルを作成する。

- インシデントを起こした職員の研修会を企画する。

▶午後75

Aさん(55歳、女性)は、1人暮らし。Aさんには視覚障害があり、光と輪郭がぼんやりわかる程度である。食事の準備や室内の移動は自立している。震度6の地震が発生した。Aさんは、避難所に指定されたバリアフリーの公民館に近所のBさんと避難した。公民館には複数の部屋がある。避難所の開設初日に医療救護班として看護師が派遣された。

避難所生活を開始するAさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。

- BさんをAさんの介助者とする。

- Aさんの肩に触れてから声をかける。

- Aさんにはトイレに近い部屋を割りあてる。

- 移動するときはAさんの手を引っ張って誘導する。

▶午後76

朝9時に大規模地震が発生した。病棟の患者と職員の安全は確認できた。病棟内の壁や天井に破損はなかったが、病院は、停電によって自家発電装置が作動した。

病棟の看護師長が行う対応で適切なのはどれか。

- 災害対策本部を設置する。

- 災害時マニュアルを整備する。

- 隣接する病棟に支援を要請する。

- スタッフに避難経路の安全確認を指示する。

Aさん(28歳、男性)。海外出張で訪れたアフリカ地域から帰国後1週に39℃の発熱と解熱を繰り返すため外来を受診した。腹部症状は特にない。

予測される感染症はどれか。

- マラリア

- コレラ

- 赤痢

- 破傷風

看護師の特定行為で正しいのはどれか。

- 診療の補助である。

- 医師法に基づいている。

- 手順書は看護師が作成する。

- 特定行為を指示する者に歯科医師は含まれない。

▶午後79

( )の組織を還流した血液は心臓に戻る前に肝臓を通過する。

( )に入るのはどれか。

- 舌

- 食道

- 小腸

- 腎臓

- 下肢

▶午後80

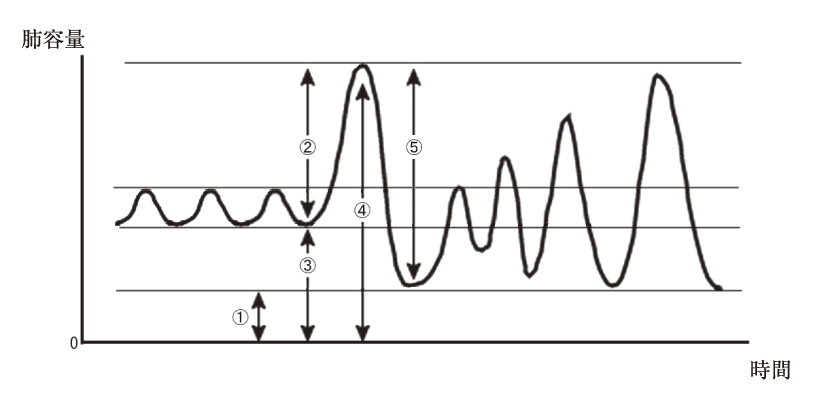

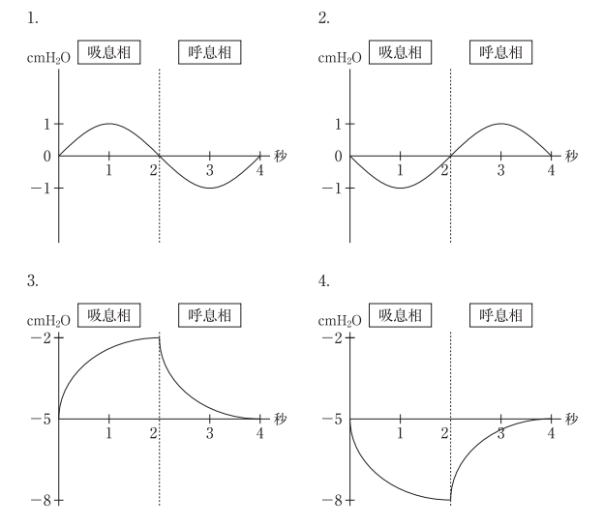

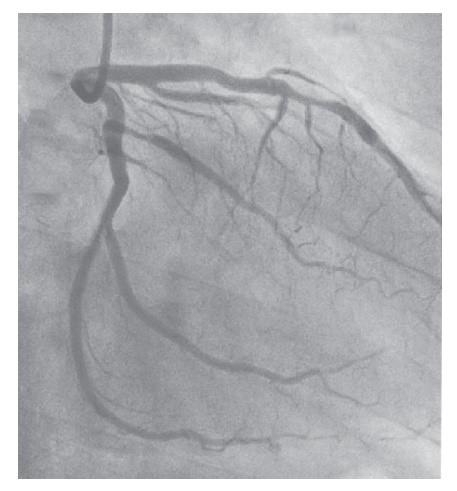

「安静時呼吸」、「深呼吸」、「徐々に深くなっていく呼吸」に伴う肺容量の変化を図に示す。

肺活量を示すのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

▶午後81

健常な成人において、血液中のグルコース濃度が低下した時に、グルカゴンの働きでグリコゲンを分解してグルコースを生成し、血液中に放出するのはどれか。

- 肝臓

- 骨格筋

- 脂肪組織

- 心臓

- 膵臓

▶午後82

関節運動はないが筋収縮が認められる場合、徒手筋力テストの結果は( )/5と表記する。

( )に入るのはどれか。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

▶午後83

加齢黄斑変性の症状はどれか。

- 羞明

- 霧視

- 飛蚊症

- 眼圧の亢進

- 中心視野の欠損

▶午後84

高齢者が共同生活をする施設で、感染の拡大予防のために個室への転室などの対応を必要とするのはどれか。

- 白癬

- 帯状疱疹

- 蜂窩織炎

- 角化型疥癬

- 皮膚カンジダ症

▶午後85

3歳児の排泄行動の発達に該当するのはどれか。

- 夜尿をしなくなる。

- 尿意を自覚し始める。

- 排便後の後始末ができる。

- トイレに行くまで排尿を我慢できる。

- 遊びに夢中になっても排尿の失敗がなくなる。

▶午後86

全身性エリテマトーデス〈SLE〉で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 遺伝素因の関与が大きい。

- 発症には男性ホルモンが関与する。

- 中枢神経症状は生命予後に影響する。

- Ⅰ型アレルギーによる免疫異常である。

- 適切に治療しても5年生存率は50%である。

▶午後87

大量の輸液が必要と考えられる救急患者はどれか。2つ選べ。

- 前額部の切創で出血している。

- オートバイ事故で両大腿が変形している。

- プールの飛び込み事故で四肢が動かない。

- デスクワーク中に胸が苦しいと言って倒れている。

- 火事で顔面、胸腹部、背部および両上肢にⅡ度の熱傷を負っている。

▶午後88

胃食道逆流症で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 青年期に多い。

- 高脂肪食の摂取を勧める。

- 食後は左側臥位で休息する。

- 下部食道括約筋の弛緩が関与する。

- H2受容体拮抗薬によって自覚症状が緩和する。

健やか親子21(第2次)の基盤課題Bのうち、学童期・思春期の課題の指標となっているのはどれか。2つ選べ。

- 十代の喫煙率

- 十代の自殺死亡率

- 十代の定期予防接種の接種率

- 児童・生徒における不登校の割合

- 児童・生徒におけるむし歯(う歯)の割合

▶午後90

1,500mLの輸液を朝9時からその日の17時にかけて点滴静脈内注射で実施する。

20滴で1mLの輸液セットを用いた場合の1分間の滴下数を求めよ。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。

解答:①②滴/分

資料 厚生労働省「第106回保健師国家試験、第103回助産師国家試験、第109回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第109回看護師国家試験

令和2年2月16日(日)に実施された第109回看護師国家試験について、午前問題のうち一般問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第109回看護師国家試験

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

午前 一般問題

▶午前11(必修除外)

健康な成人の1回換気量はどれか。

- 約150mL

- 約350mL

- 約500mL

- 約1,000mL

▶午前26

固有心筋の特徴はどれか。

- 平滑筋である。

- 骨格筋よりも不応期が短い。

- 活動電位にプラトー相がみられる。

- 筋層は右心室の方が左心室より厚い。

▶午前27

小細胞癌で正しいのはどれか。

- 患者数は非小細胞癌より多い。

- 肺末梢側に発生しやすい。

- 悪性度の低い癌である。

- 治療は化学療法を行う。

▶午前28

脳梗塞を最も早期に検出できる画像検査はどれか。

- シンチグラフィ

- 磁気共鳴画像〈MRI〉

- 磁気共鳴血管画像〈MRA〉

- コンピュータ断層撮影〈CT〉

公費医療と法の組合せで正しいのはどれか。

- 未熟児の養育医療――医療法

- 結核児童の療養給付――児童福祉法

- 麻薬中毒者の措置入院――精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉

- 定期予防接種による健康被害の救済措置――感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉

廃棄する物とその区分との組合せで正しいのはどれか。

- 滅菌パックの袋――産業廃棄物

- エックス線フィルム――一般廃棄物

- 血液の付着したメスの刃――感染性産業廃棄物

- pH12.5以上のアルカリ性の廃液――感染性一般廃棄物

▶午前31

患者と看護師の間の専門的な援助関係で適切なのはどれか。

- 自然発生的に成立する。

- 援助方法は看護師に一任される。

- 患者のニーズに焦点がおかれる。

- 日常的な会話を中心に展開する。

▶午前32

細菌の芽胞を死滅させるのはどれか。

- 紫外線

- ポビドンヨード

- 70%アルコール

- 酸化エチレンガス

▶午前33

クロストリジウム・ディフィシレ(ディフィシル)による下痢を発症している患者の陰部洗浄をベッド上で行う際の個人防護具を着用した看護師の写真を別に示す。

適切なのはどれか。

- A

- B

- C

- D

インシデントレポートで適切なのはどれか。

- 責任追及のためには使用されない。

- インシデントの発生から1か月後に提出する。

- 主な記述内容はインシデントの再発防止策である。

- 実施前に発見されたインシデントの報告は不要である。

▶午前35

成人の睡眠で正しいのはどれか。

- レム睡眠中は骨格筋が弛緩する。

- 入眠前の喫煙は睡眠導入時間を短くする。

- ノンレム睡眠中はエネルギー代謝が亢進する。

- 睡眠周期は90分のレム睡眠と数分のノンレム睡眠を繰り返す。

▶午前36

片麻痺のある成人の臥床患者の患側の良肢位で適切なのはどれか。

- 肩関節は内転10度

- 肘関節は屈曲10度

- 股関節は外転10度

- 足関節は背屈10度

▶午前37

クリップ式のプローブを用いて手指で経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉を測定する方法で適切なのはどれか。

- 同じ指で24時間連続で測定する。

- マニキュアをしたままで測定する。

- 装着部位に冷感がある場合は温める。

- 指を挟んだプローブはテープで固定する。

▶午前38

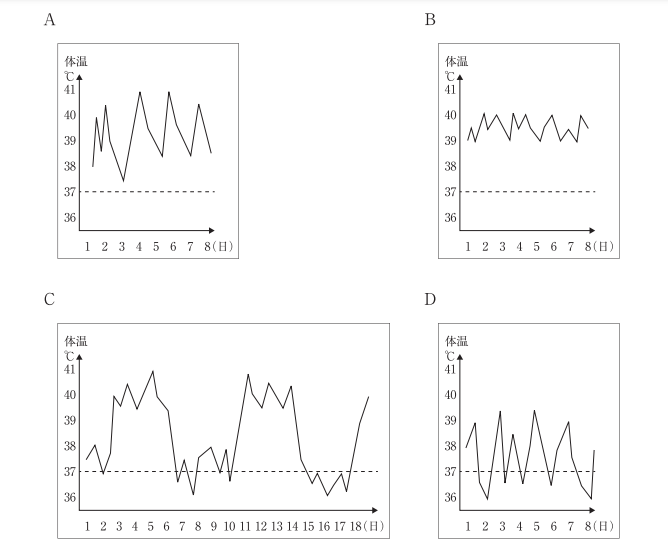

熱型を図に示す。

熱型の種類と図の組合せで正しいのはどれか。

- 間欠熱――A

- 稽留熱――B

- 弛張熱――C

- 波状熱――D

▶午前39

薬の内服方法における頓用で正しいのはどれか。

- 週に1回服用する。

- 食事の前に服用する。

- 指定された時間に服用する。

- 症状が現れたときに服用する。

▶午前40

壮年期の身体的特徴で正しいのはどれか。

- 運動耐久力の向上

- 明暗順応の低下

- 持久力の向上

- 臓器の萎縮

▶午前41

急性期患者の生体反応で正しいのはどれか。

- 異化が亢進する。

- 症状の変化は緩やかである。

- サイトカイン分泌が低下する。

- 副腎皮質ホルモンの分泌が低下する。

▶午前42

砕石位による手術で起こりやすい合併症はどれか。

- 猿手

- 尖足

- 下垂手

- 腸骨部の褥瘡

▶午前43

ペースメーカー植込みの有無を事前に確認すべき検査はどれか。

- 超音波検査

- エックス線撮影

- 骨シンチグラフィ

- 磁気共鳴画像〈MRI〉

▶午前44

肝動脈塞栓術〈TAE〉の適応となる疾患はどれか。

- 脂肪肝

- 急性A型肝炎

- 肝細胞癌〈HCC〉

- アメーバ性肝膿瘍

ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉に感染している患者で、後天性免疫不全症候群〈AIDS〉の状態にあると判断できる疾患はどれか。

- 季節性インフルエンザ

- ニューモシスチス肺炎

- ノロウイルス性腸炎

- 単純性膀胱炎

細菌性髄膜炎の症状はどれか。

- 羞明

- 羽ばたき振戦

- Raynaud〈レイノー〉現象

- Blumberg〈ブルンベルグ〉徴候

▶午前47

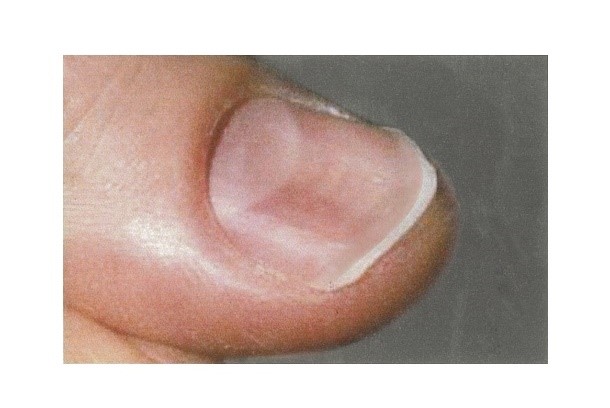

貧血を伴う患者の爪の写真を別に示す。

欠乏している栄養素はどれか。

- ビタミンB12

- ビタミンC

- 葉酸

- 鉄

▶午前48

手術後に無排卵になるのはどれか。

- 脳下垂体全摘出術

- 単純子宮摘出術

- 低位前方切除術

- 片側卵巣切除術

▶午前49

被験者が図形を描き写す内容が含まれる認知機能の評価はどれか。

- 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準

- Mini-Mental State Examination〈MMSE〉

- 高齢者の総合機能評価CGA簡易版〈CGA〉

- 改訂長谷川式簡易知能評価スケール〈HDS-R〉

▶午前50

老化による免疫機能の変化はどれか。

- 胸腺の肥大

- T細胞の増加

- 獲得免疫の反応の低下

- 炎症性サイトカインの産生の減少

▶午前51

高齢者の性について正しいのはどれか。

- 女性の性交痛は起こりにくくなる。

- 男性は性ホルモンの分泌量が保たれる。

- 高齢になると異性に対する羞恥心は減退する。

- セクシュアリティの尊重はQOLの維持に影響する。

▶午前52

老化による身体機能の変化と薬物動態への影響との組合せで正しいのはどれか。

- 血中蛋白の低下――薬効の減少

- 腎血流量の低下――薬効の減少

- 肝血流量の低下――薬効の増大

- 消化機能の低下――薬効の増大

▶午前53改題

軽度認知障害で正しいのはどれか。

- 一過性の障害である。

- 認知症である。

- 物忘れを自覚している。

- 日常生活動作〈ADL〉が障害される。

認知症が疑われる人や認知症の人およびその家族を訪問し、複数の専門職でアセスメントや自立生活の支援を行うのはどれか。

- 成年後見人

- 介護認定審査会

- 認知症対応型通所介護

- 認知症初期集中支援チーム

▶午前55

日本で用いているDENVERⅡ(デンバー発達判定法)で6か月児の90%ができるのはどれか。

- 寝返りをする。

- 積み木をもちかえる。

- 喃語様のおしゃべりをする。

- 自分で食べ物を口へもっていく。

幼児を対象とする定期予防接種はどれか。

- DTワクチン(二種混合)

- ロタウイルスワクチン

- BCGワクチン

- 水痘ワクチン

▶午前57

大泉門の説明で正しいのはどれか。

- 2歳まで増大する。

- 陥没している場合は髄膜炎を疑う。

- 閉鎖が早すぎる場合は小頭症を疑う。

- 頭頂骨と後頭骨に囲まれた部分である。

幼児の心肺蘇生における胸骨圧迫の方法で正しいのはどれか。

- 胸骨中央下部を圧迫する。

- 実施者の示指と中指とで行う。

- 1分間に60回を目安に行う。

- 1回の人工呼吸につき3回行う。

▶午前59

配偶子の形成で正しいのはどれか。

- 卵子の形成では減数分裂が起こる。

- 精子の形成では極体の放出が起こる。

- 成熟卵子はXまたはY染色体をもつ。

- 精子は23本の常染色体と1本の性染色体をもつ。

▶午前60

女子の思春期の特徴で正しいのはどれか。

- 9歳で初経が発来する。

- 月経開始後に身長の発育が加速する。

- 陰毛が発生した後に乳房の発育が始まる。

- 性腺刺激ホルモン放出ホルモン〈GnRH〉によって月経が開始する。

▶午前61

妊娠37週の妊婦の胎児心拍数陣痛図の所見で正常なのはどれか。

- 胎児心拍数基線が110〜160bpmである。

- 胎児心拍数基線細変動を認めない。

- 一過性頻脈を認めない。

- 一過性徐脈を認める。

▶午前62

子宮復古状態を観察する手順で正しいのはどれか。

- 観察は排尿前に行う。

- 褥婦にはFowler〈ファウラー〉位をとってもらう。

- 褥婦の膝を伸展させて子宮底の高さを測定する。

- 子宮底長は恥骨結合下縁から測定する。

正常に経過している妊娠36週の妊婦が、次に妊婦健康診査を受診する時期として推奨されるのはどれか。

- 4週後

- 3週後

- 2週後

- 1週後

災害派遣精神医療チーム〈DPAT〉で正しいのはどれか。

- 厚生労働省が組織する。

- 被災地域の精神科医療機関と連携する。

- 発災1か月後に最初のチームを派遣する。

- 派遣チームの食事は被災自治体が用意する。

平成16年(2004年)に示された精神保健医療福祉の改革ビジョンの内容で正しいのはどれか。

- 地域生活支援の強化

- 任意入院制度の新設

- 医療保護入院の明確化

- 精神障害者の定義の見直し

▶午前66

Aさん(25歳、男性)は、統合失調症と診断された。抗精神病薬の内服を開始した2日後、Aさんはそわそわして落ち着かず「足がムズムズする」と歩き回るようになった。

Aさんにみられている状態はどれか。

- アカシジア

- ジストニア

- ジスキネジア

- ミオクローヌス

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に定められている隔離について正しいのはどれか。

- 隔離の理由は解除する時に患者に説明する。