平成25年2月17日(日)に実施された第102回看護師国家試験について、午前問題のうち一般問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第102回看護師国家試験

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

午前 一般問題

▶午前26

中耳にあるのはどれか。

- 前庭

- 蝸牛

- 半規管

- 耳小骨

▶午前27

脂肪を乳化するのはどれか。

- 胆汁酸塩

- トリプシン

- ビリルビン

- リパーゼ

▶午前28

高血圧性脳出血で最も頻度の高い出血部位はどれか。

- 被殻

- 視床

- 小脳

- 橋

▶午前29

酸塩基平衡の異常と原因の組合せで正しいのはどれか。

- 代謝性アルカローシス――下痢

- 代謝性アシドーシス――嘔吐

- 代謝性アシドーシス――慢性腎不全

- 呼吸性アシドーシス――過換気症候群

母乳が主な感染経路となるのはどれか。

- 成人T細胞白血病〈ATL〉ウイルス

- 単純ヘルペスウイルス〈HSV〉

- サイトメガロウイルス

- 風疹ウイルス

日本の令和5年(2023年)における人口の動向について正しいのはどれか。

- 年少人口の構成割合は20%台である。

- 老年人口の構成割合は20%台である。

- 従属人口指数は90台である。

- 老年化指数は300台である。

同じ問題や悩みを抱えた人々が助け合う活動はどれか。

- ケースワーク

- ピアサポート

- コミュニティワーク

- コンサルテーション

社会保険と根拠となる法律の組合せで正しいのはどれか。

- 医療保険――健康保険法

- 年金保険――老人福祉法

- 雇用保険――雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

- 労働者災害補償保険――労働基準法

▶午前36

看護計画における看護上の問題について適切なのはどれか。

- 医師と共有しない。

- 原因は1つに絞る。

- 退院するまで変更しない。

- 原因が不明な事象も問題とする。

▶午前37

看護記録の内容で適切でないのはどれか。

- 患者の訴えたこと

- 実施したケアの内容

- ケア後の患者の変化

- ケア後の看護師の感想

医療法施行規則で規定されているのはどれか。

- 病室の室温

- 病室の照度

- ベッドの高さ

- 1床あたりの床面積

▶午前39

Aさん(50歳、男性)は、心筋梗塞で病院に緊急搬送されたが、2時間後に死亡した。Aさんの家族は突然の出来事で混乱している。

Aさんの家族への対応で最も適切なのはどれか。

- 死後の処置への家族の同席を断る。

- Aさんと家族だけの時間をつくる。

- Aさんの死についての話題は避ける。

- 心筋梗塞による死亡は多いと慰める。

▶午前40

入院中の患者における中心静脈栄養法〈IVH〉の管理で適切なのはどれか。

- 刺入部は毎日消毒する。

- 定期的に血糖値を確認する。

- カテーテルの刺入部は見えないように覆う。

- 輸液セットはカテーテルを抜去するまで交換しない。

▶午前41

水封式持続吸引法による胸腔ドレナージについて正しいのはどれか。

- ドレーンの回路は開放式である。

- 水封室の水面は呼吸に伴って上下に動く。

- 吸引圧は-50〜-100cmH2Oに調整する。

- ドレーンバッグは挿入部よりも高く設置する。

▶午前42

7時から翌朝7時までの24時間尿を採取する方法として正しいのはどれか。

- 7時に排尿した尿から蓄尿を始める。

- 排便時に出た尿は蓄尿しない。

- 翌朝7時に出た尿は蓄尿しない。

- 24時間の全尿の一部を採取する。

▶午前43

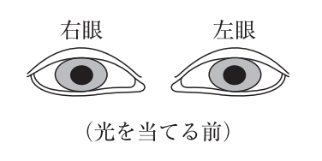

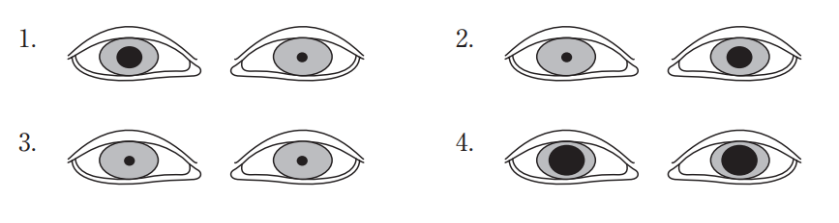

健常な人の瞳孔を図に示す。

右眼に光を当てたときの正常な対光反射はどれか。

▶午前44

成人の学習の特徴として正しいのはどれか。

- 学習者のこれまでの経験が資源となる。

- 外的動機づけによって学習が促進される。

- 自己評価よりも他者による評価が重要である。

- 課題中心の学習よりも講義形式による学習の方が効果が高い。

▶午前45

術前の検査値で創傷治癒の遅延因子となるのはどれか。

- 血清アルブミン低値

- 血清総ビリルビン低値

- 糸球体濾過値〈GFR〉高値

- 動脈血酸素分圧〈PaO2〉高値

▶午前46

乳癌に対する乳房温存手術後の放射線治療を受ける患者への説明で正しいのはどれか。

- 放射線肺炎のリスクがある。

- 対側の乳癌の予防が目的である。

- 治療期間中はブラジャーの使用を避ける。

- 治療期間中はマーキングした部位を洗わない。

緩和ケアについて正しいのはどれか。

- 患者の家族は対象に含まない。

- ケア計画は多職種が話し合って立案する。

- 疼痛コントロールの第一選択はモルヒネである。

- 根治的な治療法がないと医師が説明したときから始める。

▶午前48

気管支喘息に対する副腎皮質ステロイドの吸入療法について正しいのはどれか。

- 副作用は内服より少ない。

- 吸入後に含嗽はしない。

- 食後の吸入が食前より効果的である。

- 吸い込むタイミングで効果に差はない。

▶午前49

甲状腺癌のために甲状腺全摘術と頸部リンパ節郭清術とを受けた患者の術後管理で正しいのはどれか。

- 甲状腺クリーゼの観察をする。

- 嗄声のある間は経口摂取を禁止する。

- ドレーンからの乳び漏の有無を観察する。

- テタニーが生じた場合は副甲状腺ホルモンを補充する。

▶午前50

肝硬変で皮下出血、腹水貯留および手指の振戦がある患者に対する食事で適切なのはどれか。

- 高蛋白食

- 高脂肪食

- 低残渣食

- 塩分制限食

▶午前51

右乳癌のために胸筋温存乳房切除術と腋窩リンパ節郭清術とを受けた患者。呼吸循環機能は安定しており、右腋窩部と乳房皮下とにドレーンが挿入されている。

術後1日の看護で適切なのはどれか。

- 右側臥位を勧める。

- 右肘関節の回内・回外運動を勧める。

- 右上肢の中枢から末梢に向かってマッサージをする。

- 右上肢の前方挙上は術後10日間行わないよう指導する。

▶午前52

Aさんは、特定の相手に対して「とても尊敬しています」と過度に好意を示すこともあれば「あなたは最低だ。嫌い」と嫌悪感を同時に訴えることもある。

Aさんに現れている現象はどれか。

- 否認

- 逆転移

- アンビバレンス〈両価性〉

- エディプスコンプレックス

▶午前53

Asperger〈アスペルガー〉症候群について正しいのはどれか。

- 女性に多い。

- 出生時に診断される。

- 自我障害が特徴である。

- 知的能力の発達は保たれる。

▶午前54

精神疾患の患者に対する心理教育について正しいのはどれか。

- 精神分析を実施する。

- 家族関係が疾患の原因であることを説明する。

- 症状が悪化するときのサインに気づけるよう指導する。

- 状態に合わせて服薬量を自分で増減する方法を説明する。

▶午前55

電気けいれん療法の適応となるのはどれか。

- 失見当識

- 重症うつ病

- 悪性症候群

- Parkinson〈パーキンソン〉病

▶午前56

Aさん(42歳、男性、会社員)。うつ病で自殺企図のために入院した。外傷はない。入院時に看護師が「大変でしたね」と声をかけたが、Aさんは一言も話そうとせず、硬い表情をしている。

この時点でのAさんへの対応で適切なのはどれか。

- 「気分転換にお散歩に行きませんか」

- 「今夜は多床室で休んでいただきます」

- 「仕事が合わないのではありませんか」

- 「持ち物を一緒に確認させていただけますか」

訪問看護の利用者の特徴として正しいのはどれか。

- 年齢は65〜69歳が最も多い。

- 要介護度は要支援2が最も多い。

- 脳血管疾患を含む循環器系疾患が最も多い。

- 介護保険よりも医療保険によるサービス受給者が多い。

▶午前58

退院調整部署と連携しながら、ある患者の退院支援を進めることになった。

病棟看護師が行う支援として最も適切なのはどれか。

- 経済問題への対応

- 患者の希望の聴取

- 介護保険制度の説明

- 在宅のケアプラン立案

要介護認定者が訪問看護を受ける際、医療保険から給付される疾病または状態はどれか。

- 関節リウマチ

- 在宅酸素療法を受けている状態

- 人工呼吸器を使用している状態

- 全身性エリテマトーデス〈SLE〉

▶午前60

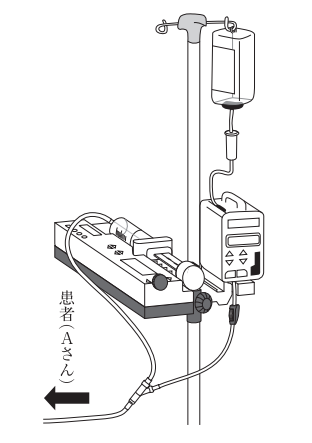

Aさんは在宅療養をしており、皮下埋め込み式ポートから高カロリー輸液を間欠的に注入している。

訪問看護師がAさんに行う日常生活の指導内容として適切なのはどれか。

- 穿刺針の固定は不要である。

- 抜針した当日の入浴はできない。

- 穿刺針は一般廃棄物として処理する。

- 刺入部の発赤を認めた場合は訪問看護師に連絡する。

▶午前61

ハヴィガースト, R. J.の老年期における発達課題として正しいのはどれか。

- 子どもを独立させる。

- 満足できる収入を得る。

- 配偶者の死に適応する。

- 異世代の人と親密な関係を結ぶ。

▶午前62

加齢に伴う呼吸循環機能の変化について正しいのはどれか。

- 残気量は変化しない。

- 肺の弾性は低下する。

- 左心室壁は薄くなる。

- 安静時の心拍出量は増加する。

96歳の女性。要支援2の認定を受け、介護予防通所介護を利用している。

援助として適切なのはどれか。

- 入浴は特殊浴槽を使用する。

- 排泄時には援助者が下着を脱がせる。

- 椅子に座るときには安全ベルトを使用する。

- 運動を取り入れたレクリエーションへの参加を促す。

▶午前64

高齢者に多い弛緩性便秘の原因で正しいのはどれか。

- 長期臥床

- 便意の我慢

- 腸管内の炎症

- 下行結腸の蠕動亢進

介護保険施設においてノロウイルス感染症が発生した。

感染を拡大させないための対応として適切なのはどれか。

- 感染者の居室はアルコールで拭く。

- 感染者の吐物は乾燥してから処理する。

- 感染者が使用したリネンは60℃の加熱処理を行う。

- 感染者が使用した食器は次亜塩素酸ナトリウムで消毒する。

▶午前66

大腿骨頸部骨折に対する人工骨頭置換術の術後1週以内における看護で適切なのはどれか。

- 手術当日に全身清拭は行わない。

- 術後初めての食事は全介助で行う。

- 患肢の他動運動は術後3日から行う。

- 臥床時は患肢を外転中間位に保持する。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)について正しいのはどれか。

- 20人の生活単位を基本とする。

- 看護職員の配置が義務づけられている。

- 介護保険制度における地域密着型サービスである。

- 連続して利用できる期間は原則3か月以内である。

▶午前68

出生前診断のための羊水検査について適切なのはどれか。

- 検査がもたらす母児への影響を事前に説明する。

- 胎児に染色体異常が発見された場合は結果を知らせない。

- 夫婦の意見が対立した場合は夫の意見を優先する。

- 妊婦の母親から問い合わせがあった場合は検査結果を伝える。

性感染症〈STD〉について正しいのはどれか。

- 経口避妊薬の内服が予防に有効である。

- 患者のパートナーは治療の対象ではない。

- 10代では性器ヘルペスの罹患が最も多い。

- 性器クラミジア感染症の罹患は不妊症の危険因子である。

正常新生児に対して出生後2時間以内に実施するのはどれか。

- 聴力検査

- 抗菌薬の点眼

- 心拍モニタリング

- 先天性代謝異常検査

▶午前71

Aさん(30歳、初産婦)は、妊娠39週2日で前期破水と診断され入院した。胎児は頭位で臍帯下垂はみられず、胎児心拍数は正常である。

Aさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。

- 入浴を勧める。

- 歩行を禁止する。

- 3〜4時間ごとに導尿をする。

- 3〜4時間ごとに外陰部のパッドを交換する。

▶午前72

A君(10歳、男児)は、既往歴はなく健康である。A君の弟のB君(5歳)は、白血病のため入院しており、治療の一環として骨髄移植を必要としている。A君がドナー候補に挙がっており、両親はA君をドナーとした骨髄移植を希望している。

骨髄移植に関するA君への看護師の説明で適切なのはどれか。

- 骨髄採取後は腰の痛みを伴う。

- A君は何も心配しなくてよい。

- A君が頑張ればお母さんが喜ぶ。

- B君の病気を治すためにはA君がドナーになるしかない。

▶午前73

子どもの遊びについて正しいのはどれか。

- 象徴遊びは3〜4歳で最も盛んになる。

- 感覚運動遊びは5歳ころまでみられる。

- 並行遊びは6歳以降に増える。

- 構成遊びは8歳ころに現れる。

▶午前74

離乳食の進め方で正しいのはどれか。

- 開始前からスプーンに慣れさせる。

- 開始時は炭水化物より蛋白質の割合を多くする。

- 開始時から人工乳はフォローアップミルクにする。

- 開始から2か月ころは舌でつぶせる固さの食物にする。

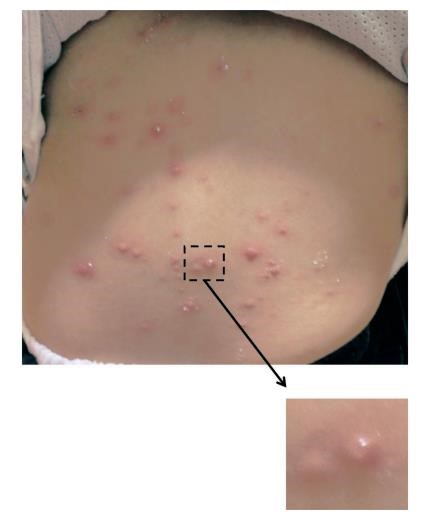

体幹部の写真を別に示す。

最も疑われるウイルス感染症はどれか。

- 伝染性軟属腫

- 伝染性紅斑

- 水痘

- 風疹

▶午前76

細胞内におけるエネルギー産生や呼吸に関与する細胞内小器官はどれか。

- ミトコンドリア

- リボソーム

- ゴルジ体

- 小胞体

- 核

▶午前77

ナトリウムイオンが再吸収される主な部位はどれか。

- 近位尿細管

- Henle〈ヘンレ〉のループ〈係蹄〉下行脚

- Henle〈ヘンレ〉のループ〈係蹄〉上行脚

- 遠位尿細管

- 集合管

▶午前78

人体の右側のみにあるのはどれか。

- 総頸動脈

- 腕頭動脈

- 腋窩動脈

- 内頸動脈

- 鎖骨下動脈

▶午前79

ペニシリン投与によって呼吸困難となった患者への第一選択薬はどれか。

- ジギタリス

- テオフィリン

- アドレナリン

- 抗ヒスタミン薬

- 副腎皮質ステロイド

▶午前80

下肢の閉塞性動脈硬化症〈ASO〉の症状はどれか。

- 間欠性跛行

- 線維束性収縮

- 近位筋優位の萎縮

- 足背動脈の拍動の亢進

- 登攀性起立(Gowers〈ガワーズ〉徴候)

透析導入患者の原疾患として最も多いのはどれか。

- 慢性糸球体腎炎

- 多発性囊胞腎

- ループス腎炎

- 糖尿病腎症

- 腎硬化症

▶午前82

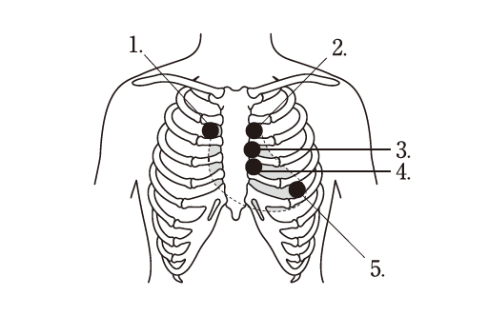

心音の聴取部位を図に示す。

肺動脈弁領域の聴診部位はどれか。

ただし、点線は心臓を示す。

▶午前83

収縮期血圧の上昇をきたす要因はどれか。

- 副交感神経の興奮

- 循環血液量の減少

- 末梢血管抵抗の増大

- 血液の粘稠度の低下

- 動脈血酸素分圧〈PaO2〉の上昇

▶午前84

所見と病態の組合せで正しいのはどれか。

- Raynaud〈レイノー〉現象――四肢末端の虚血

- 頸静脈の怒張――左心系の循環障害

- 全身性浮腫――リンパ管の還流障害

- チアノーゼ――還元ヘモグロビンの減少

- 上室性期外収縮――心室から発生する異所性興奮

▶午前85

生後4日の新生児の状態で正常を逸脱しているのはどれか。

- 臍帯が乾燥している。

- 体重減少が7%である。

- 黒緑色の便が排泄されている。

- 排気とともに少量の母乳を吐く。

- 皮膚が乾燥し一部がはがれている。

▶午前86

疾病とその特徴的な所見の組合せで正しいのはどれか。

- 急性虫垂炎――血便

- ネフローゼ症候群――高血圧

- 重症筋無力症――けいれん

- クループ症候群――吸気性喘鳴

- Cushing〈クッシング〉症候群――頸部リンパ節腫脹

▶午前87

アポクリン汗腺が多く分布する部位はどれか。2つ選べ。

- 顔面

- 腋窩

- 手掌

- 足底

- 外陰部

▶午前88

原発緑内障について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 眼球が突出する。

- 眼圧が上昇する。

- 瞳孔が縮小する。

- 視神経が萎縮する。

- 眼底に出血がみられる。

入所者または居住者が公的保険による訪問看護サービスを受けることができるのはどれか。

2つ選べ。

- 乳児院

- 介護老人保健施設

- サービス付き高齢者向け住宅

- 介護医療院

- 認知症対応型共同生活介護〈グループホーム〉

資料 厚生労働省「第99回保健師国家試験、第96回助産師国家試験及び第102回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第102回看護師国家試験

平成26年2月16日(日)に実施された第103回看護師国家試験について、午前問題のうち一般問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第103回看護師国家試験

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

午前 一般問題

▶午前26

呼吸中枢の存在する部位はどれか。

- 大脳

- 小脳

- 延髄

- 脊髄

▶午前27

骨格筋の収縮について正しいのはどれか。

- 筋収縮のエネルギー源はADPである。

- 収縮力は関節が伸展した状態で最大となる。

- 骨格筋は副交感神経の指令を受けて収縮する。

- アクチンがミオシン上を滑走して筋収縮が起こる。

▶午前28

光を屈折する眼の構造はどれか。

- 結膜

- 角膜

- 強膜

- 網膜

▶午前29

心臓の自動的収縮について正しいのはどれか。

- 運動神経で促進される。

- 興奮を伝える刺激伝導系がある。

- ペースメーカーはHis〈ヒス〉束である。

- 中脳の血管運動中枢による支配を受ける。

▶午前30

左心室の収縮力を抑制するのはどれか。

- アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬

- β遮断薬

- 硝酸薬

- 利尿薬

▶午前31

味覚障害の原因となるのはどれか。

- 亜鉛欠乏

- リン欠乏

- カリウム欠乏

- マグネシウム欠乏

▶午前32

間欠性跛行が出現するのはどれか。

- 動脈塞栓症

- 血栓性静脈炎

- 深部静脈血栓症

- 閉塞性動脈硬化症

▶午前33

胃癌についての組合せで正しいのはどれか。

- 腎臓転移――Wilms〈ウィルムス〉腫瘍

- 肝臓転移――Schnitzler〈シュニッツラー〉転移

- 卵巣転移――Krukenberg〈クルッケンベルグ〉腫瘍

- 胃周囲リンパ節転移――Virchow〈ウィルヒョウ〉転移

▶午前34

腎盂腎炎について正しいのはどれか。

- 両腎性である。

- 初尿を用いて細菌培養を行う。

- 肋骨脊柱角の叩打痛が特徴である。

- 原因菌はGram〈グラム〉陽性球菌が多い。

介護保険の第1号被保険者について正しいのはどれか。

- 予防給付対象者は要介護1である。

- 保険料は所得段階別の定額である。

- 医療保険者が保険料を徴収する。

- 対象は60歳以上である。

令和元年(2019年)健やか親子21(第2次)の中間評価において、改善したと評価されていないのはどれか。

- 妊産婦死亡率

- 十代の喫煙率

- 十代の自殺死亡率

- むし歯のない3歳児の割合

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院形態でないのはどれか。

- 任意入院

- 応急入院

- 勧告入院

- 医療保護入院

救急医療体制とその内容の組合せで正しいのはどれか。

- 初期救急医療体制――休日・夜間急患センター

- 第2次救急医療体制――高度の診療機能を持つ24時間救命救急センター

- 第3次救急医療体制――在宅当番医

- 広域救急患者搬送体制――へき地巡回診療車

▶午前39

クリティカルシンキングで適切なのはどれか。

- 直観的アプローチである。

- 主観的情報を重視した考え方である。

- 物事を否定的にみる思考過程である。

- 根拠を持ち実践することを可能にする。

▶午前40

立位の腹部エックス線写真を別に示す。

この状態で出現している所見はどれか。

- 体液波動

- 皮膚線条

- 腹部膨満

- 皮下静脈の怒張

無菌室で使用する物品とその滅菌方法の組合せで適切なのはどれか。

- ビニール袋に入った菓子――酸化エチレンガス滅菌

- ステンレス製のスプーン――高圧蒸気滅菌

- プラスチック製の箸――乾熱滅菌

- 紙製の絵本――低温プラズマ滅菌

▶午前42

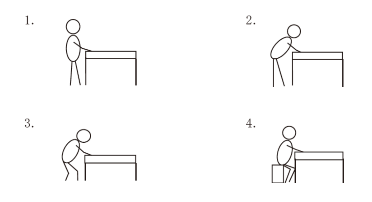

看護師の作業時の姿勢と作業台を図に示す。

腰部の負担が最も小さいのはどれか。

▶午前43

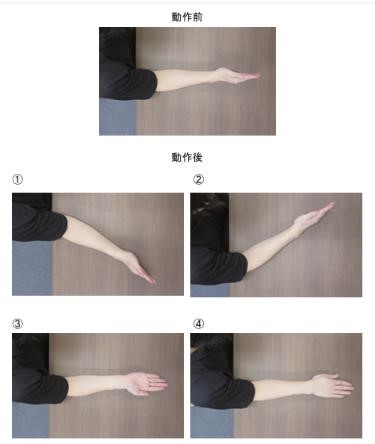

前腕の動きを肩部上方から撮影した写真を別に示す。

前腕の回外を示すのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

▶午前44

胸壁を呼気時に圧迫して気道分泌物の移動を促す手技はどれか。

- 振動法

- 咳嗽誘発法

- スクイージング

- 用手的呼吸介助法

▶午前45

創傷の治癒過程における増殖期の状態はどれか。

- コラーゲンが成熟する。

- 基底細胞が創面を覆い始める。

- 血管内皮細胞が新しい血管を形成する。

- マクロファージによって創内の細菌が排除される。

▶午前46

動脈性外出血の止血帯を用いた間接圧迫法について適切なのはどれか。

- 圧迫開始時刻を記載する。

- 幅が1cmの止血帯を用いる。

- 動脈圧より低い圧を加える。

- 圧迫は2時間に1回緩める。

▶午前47

在宅医療が必要な患者の退院調整について適切なのはどれか。

- 医師が退院調整の決定権をもつ。

- 退院調整は入院時から開始する。

- 退院時に診療録を訪問看護師に渡す。

- 退院前の訪問指導は診療報酬の評価の対象ではない。

▶午前48

成人の身体の特徴について正しいのはどれか。

- 加齢に伴う聴力の低下は、低音で現れやすい。

- 青年期は、成人期の中で基礎代謝量が最も高い。

- 眼の調節力の低下は、硝子体の弾力性低下が原因である。

- 女性の更年期障害は、テストステロンの分泌低下が原因である。

▶午前49改題

術後合併症で術前の喫煙と最も関連が強いのはどれか。

- 尿閉

- 腸閉塞

- 手術部位感染

- ダンピング症候群

▶午前50

心電図モニターで不整脈の変化がみられた。このときの心電図を別に示す。

初期対応で適切なのはどれか。

- 胸骨圧迫を行う。

- 体表面ペーシングを準備する。

- 自覚症状がなければ経過観察をする。

- 自覚症状と血圧を医師に報告して指示を待つ。

▶午前51

Aさん(56歳)は、膵癌で幽門輪温存膵頭十二指腸切除術を受け、膵臓は約1/3になった。経過は良好である。

Aさんの消化吸収機能で正しいのはどれか。

- 脂肪吸収が低下する。

- ビタミンの吸収障害が起こる。

- 蛋白質が小腸粘膜から漏出する。

- 炭水化物を消化する能力は低下しない。

▶午前52

Aさん(57歳、男性)は、肺癌で放射線治療後、放射線肺炎を発症し、1か月半前から副腎皮質ステロイドにより治療中である。2日前から38.0℃の発熱と頭痛が出現し、検査の結果、前頭葉に膿瘍が認められた。現在のAさんの血液検査データは、白血球12,000/μL、空腹時血糖101mg/dL、HbA1c5.9%、CRP4.6mg/dLである。

膿瘍の発症に関与した副腎皮質ステロイドの副作用はどれか。

- 糖尿病

- 易感染

- 高血圧症

- 創傷治癒遷延

▶午前53

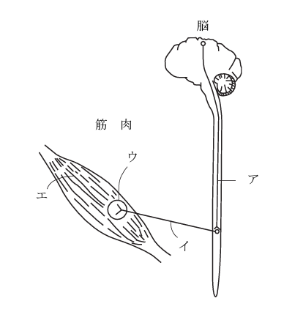

運動神経の刺激の伝達経路を図に示す。

Guillain-Barré〈ギラン・バレー〉症候群で主に障害される部位はどれか。

- ア

- イ

- ウ

- エ

▶午前54

広汎子宮全摘術後の性機能障害に対する看護で適切なのはどれか。

- 性生活に関する指導はパートナーにも行う。

- 性行為は手術後約2週間で再開できると説明する。

- 腟が乾燥している場合は、性行為を避けるよう説明する。

- 性に対する不安を患者が表出するまで、性の話題を避ける。

高齢者のエイジズムについて正しいのはどれか。

- 高齢者の価値を認めるものである。

- 高齢者の権利を擁護するものである。

- 高齢者を生活環境の違いで区別するものである。

- 高齢者という理由で不当な扱いをするものである。

▶午前56

Aさん(75歳、男性)は、1人で暮らしている。Aさんは、耳鳴が気になり耳鼻科を受診したところ、老人性難聴と診断された。Aさんは、医師から補聴器の使用を勧められたが「どうせ1人で誰とも話さないから必要ない。生活していて不便なことはない」と言う。

Aさんへの説明として適切なのはどれか。

- 「難聴は治りますよ」

- 「文字盤を利用しましょう」

- 「一度補聴器を試してみましょう」

- 「聞こえないとますます孤立しますよ」

▶午前57

老人性皮膚搔痒症について正しいのはどれか。

- 感染が原因である。

- 高温多湿な夏季に多発する。

- 硫黄入り入浴剤の使用で改善する。

- 入浴後に保湿クリームの使用を勧める。

▶午前58

高齢者のうつ病の説明で正しいのはどれか。

- 電気けいれん療法は行わない。

- 認知症との区別はつきやすい。

- 三環系抗うつ薬を第一選択薬とする。

- 若年者と比べて身体症状の訴えが多い。

▶午前59

高齢者が自身の終末期における生き方や死の迎え方の意向を表示する方法としてのアドバンスディレクティブ〈事前指示〉について正しいのはどれか。

- 法的な拘束力がある。

- 代理人を指名できない。

- 口頭や文書で意思表示できる。

- 財産の管理者の指定ができる。

令和4年(2022年)国民生活基礎調査で、同居している主な介護者のストレスや悩みの原因で最も割合の高いのはどれか。

- 自分の仕事

- 家族の病気や介護

- 家族との人間関係

- 自由にできる時間がない

▶午前61

小児の睡眠の特徴で正しいのはどれか。

- 新生児の全睡眠におけるレム睡眠の割合は約50%である。

- 乳児の睡眠は単相性である。

- 成長に伴いレム睡眠が増加する。

- 10歳ころから成人と同じ睡眠覚醒リズムになる。

小児の一次救命処置において推奨される胸骨圧迫の速さ(回数)はどれか。

- 少なくとも約 80回/分

- 少なくとも約100回/分

- 少なくとも約120回/分

- 少なくとも約140回/分

▶午前63

若年性特発性関節炎で入院している子どもの看護で適切なのはどれか。

- 発疹が出現している間は隔離する。

- Raynaud〈レイノー〉現象の観察をする。

- 強い関節痛があるときは局部を安静に保つ。

- 朝のこわばりのある関節部位に冷湿布を貼用する。

▶午前64

妊娠期の不快症状と予防の組合せで適切なのはどれか。

- 下肢のけいれん――葉酸の摂取

- つわり――においの強い食事の摂取

- 便秘――緩下薬の服用

- 腰痛――硬めのマットレス使用

▶午前65

正常の分娩経過で正しいのはどれか。

- 分娩開始は、陣痛が15分間隔に起こった時点とする。

- 発露は、胎児先進部が陰裂間に常に見えている状態である。

- 分娩第2期は、破水から胎児が娩出するまでの期間である。

- 分娩第4期は、胎盤娩出から会陰縫合術の終了までの期間である。

▶午前66

成乳と比較した初乳の特徴で正しいのはどれか。

- ラクトアルブミンが少ない。

- IgAの含有量が多い。

- 粘稠度が低い。

- 乳糖が多い。

▶午前67

Aさんは妊娠28週で子宮内胎児死亡のため死児を出産した。翌日、児との面会で、Aさんは「ごめんね」と言い、身動きせずにじっと児を見つめていた。

Aさんへの看護師の対応で最も適切なのはどれか。

- 「つらいですよね」

- 「早く忘れましょう」

- 「元気を出してください」

- 「次の妊娠について考えましょう」

▶午前68

知覚障害はどれか。

- 幻味

- 離人症

- 注察妄想

- 観念奔逸

▶午前69

認知行動療法で最も期待される効果はどれか。

- 過去の心的外傷に気付く。

- 薬物療法についての理解が深まる。

- 物事の捉え方のゆがみが修正される。

- 自分で緊張を和らげることができるようになる。

精神科デイケアの目的はどれか。

- 陽性症状を鎮静化する。

- 社会生活機能を回復する。

- 家族の疾病理解を深める。

- 単身で生活できるようにする。

現在の日本の精神医療について正しいのはどれか。

- 精神及び行動の障害で入院した患者で最も多いのはうつ病である。

- 人口当たりの精神病床数はOECD加盟国の中では低い水準である。

- 各都道府県及び政令指定都市に精神保健福祉センターが設置されている。

- 精神障害者保健福祉手帳制度によって外来通院の医療費の給付が行われる。

▶午前72

Aさん(75歳、男性)は、脳梗塞後遺症による右半身不全麻痺がある。妻と2人で暮らしている。Aさんは要介護3で、訪問介護と通所介護のサービスを利用している。今回、Aさんは誤嚥性肺炎で入院し、退院後に訪問看護が導入された。

訪問看護師と介護支援専門員が連携して行う内容で優先度が高いのはどれか。

- 住宅改修の検討

- Aさんの妻の介護負担の把握

- 肺炎予防に必要なケアの提供

- 訪問介護による生活援助内容の確認

訪問看護に関する制度について正しいのはどれか。

- 平成12年(2000年)に老人訪問看護制度が創設された。

- サービスを開始するときに書面による契約は不要である。

- 訪問看護ステーションの管理者は医師もしくは看護師と定められている。

- 介護保険法に基づく訪問看護ステーションの開設には都道府県の指定が必要である。

▶午前74

Aさん(70歳、男性)は、肺癌で骨転移がある。現在、Aさんは入院中であるが、積極的な治療は望まず「家で静かに暮らしたい」と在宅療養を希望し、24時間体制の訪問看護を利用する予定である。介護者であるAさんの妻と長男夫婦は「不安はあるが本人の希望をかなえたい」と話している。

退院前に、訪問看護師が行うAさんの家族への支援で優先度が高いのはどれか。

- 訪問介護の利用を勧める。

- 家族全員の看取りの意思確認をする。

- 退院後の処置を習得するよう指導する。

- 相談にいつでも対応することを伝える。

▶午前75

Aさん(45歳、女性)は、筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉のため自宅で療養中である。Aさんは球麻痺症状が出現したため、経口摂取に加え、胃瘻による経管経腸栄養管理が開始された。

訪問看護師が行うAさんとAさんの家族への指導で適切なのはどれか。

- 水分は経口による摂取を勧める。

- 注入時間に生活パターンを合わせる。

- 経口摂取中の体位は頸部前屈位とする。

- 胃瘻からの半固形化栄養剤の使用は禁止する。

災害派遣医療チーム〈DMAT〉の活動で最も適切なのはどれか。

- 被災地域内での傷病者の搬送を行う。

- 外傷後ストレス障害〈PTSD〉に対応する。

- 長期の継続的な医療を行う。

- 被災地の復興を手助けする。

▶午前77

災害急性期に看護師が行う対応で最も適切なのはどれか。

- 情報の発信を行う。

- 各自の判断で行動する。

- 災害現場の安全を確保する。

- 災害時の対応マニュアルの見直しをする。

日本における政府開発援助〈ODA〉の実施機関として正しいのはどれか。

- 国際協力機構〈JICA〉

- 世界保健機関〈WHO〉

- 国連開発計画〈UNDP〉

- 赤十字国際委員会〈ICRC〉

▶午前79

外国人の女性が38.5℃の発熱のある生後3か月の男児を連れて小児科診療所を受診した。男児は上気道炎であった。女性は日本語が十分に話せず、持参した母子健康手帳から、男児はこの女性と日本人男性との間に生まれた子どもであることが分かった。夫は同居していない様子である。外来看護師は女性に、4か月児健康診査のことを知っているかを尋ねたが、女性は看護師の質問を理解できない様子であった。

男児が4か月児健康診査を受診するために必要な社会資源で優先度が高いのはどれか。

- 近所の病院

- 通訳のボランティア

- 児童相談所の児童福祉司

- 地区担当の母子健康推進員

▶午前80

Aさん(42歳、男性、事務職)は、仕事中に居眠りをすることが多いと上司に注意されていた。Aさんの睡眠時間は7時間であり、寝つきはよいが、毎朝寝不足と頭痛を感じていた。最近、いびきがひどいと家族から指摘されて受診した。Aさんは、身長165cm、体重81kgである。

最も考えられるのはどれか。

- うつ病

- 低血糖症

- もやもや病

- ナルコレプシー

- 睡眠時無呼吸症候群

▶午前81

慢性腎臓病の説明で正しいのはどれか。

- 糖尿病腎症は含まれない。

- 病期分類の5期から蛋白制限が必要である。

- 腎障害を示す所見が1週間持続すれば診断できる。

- 糸球体濾過量〈GFR〉の低下は診断の必要条件である。

- 病期の進行とともに心血管疾患のリスクも高くなる。

▶午前82

血圧を上げる作用を持つのはどれか。2つ選べ。

- レニン

- インスリン

- カルシトニン

- ソマトスタチン

- ノルアドレナリン

▶午前83

視床下部の機能で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 感覚系上行路の中継核

- 長期記憶の形成

- 摂食行動の調節

- 飲水行動の調節

- 姿勢の調節

日和見感染症の起炎菌はどれか。 2つ選べ。

- メチシリン耐性黄色ブドウ球菌〈MRSA〉

- インフルエンザ菌

- A群溶連菌

- 髄膜炎菌

- 緑膿菌

予防接種法において定期予防接種の対象となっていない疾患はどれか。

- 結核

- 水痘

- 風しん

- B型肝炎

- 流行性耳下腺炎

患者の権利について適切なのはどれか。2つ選べ。

- 患者は自分の医療情報を見ることができる。

- 患者は一度同意した治療方針を拒否できない。

- 患者はセカンドオピニオンを受けることができる。

- 患者が病室に不在の場合は検査の同意を家族から得る。

- 患者情報は患者と家族の同意なく保険会社に開示できる。

▶午前87

Aさん(43歳、女性)は、吐血のため救急搬送され、食道静脈瘤破裂に対して緊急止血術が行われた。腹水は少量認められるが、経過は良好で近日中に退院を予定している。Aさんは5年前に肝硬変と診断されている。

Aさんへの食事指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 高蛋白食とする。

- 塩分は制限しない。

- 食物繊維を控える。

- 固い食品を控える。

- 辛い香辛料を控える。

▶午前88

小児の痛みについて正しいのはどれか。2つ選べ。

- 新生児の痛みを把握する指標はない。

- 薬物療法よりも非薬物療法を優先する。

- 遊びは痛みに対する非薬物療法の1つである。

- 過去の痛みの経験と現在の痛みの訴えには関係がない。

- 3歳ころから痛みの自己申告スケールの使用が可能である。

▶午前89

思春期の続発性無月経について正しいのはどれか。2つ選べ。

- ストレスが誘因となる。

- 乳房の発育は認められない。

- 急激な体重の増減と関連する。

- 妊娠を希望するまで治療対象にならない。

- 診断基準の1つとして5か月以上の月経停止がある。

▶午前90

Aさん(85歳、女性)は、1人で暮らしており、高血圧症がある。物忘れがあり、要支援2の認定を受け、通所介護と訪問看護を利用している。Aさんの長女は他県に住んでいる。

Aさんの健康状態を維持するために訪問看護師が行う支援で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 服薬管理の支援を行う。

- 水分の摂取状況を把握する。

- 入浴は控えるよう助言する。

- Aさんの長女に同居を勧める。

- 1人で買い物に行かないように助言する。

資料 厚生労働省「第100回保健師国家試験、第97回助産師国家試験、第103回看護師国家試験及び第103回看護師国家試験(追加試験)の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第103回看護師国家試験

平成25年2月17日(日)に実施された第102回看護師国家試験について、午後問題のうち状況設定問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2025/2026」と合わせてご活用ください。

▼第102回看護師国家試験

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

午後 状況設定問題

▶次の文を読み91〜93の問いに答えよ。

Aさん(64歳、男性)は、人工心肺装置を使用した冠動脈バイパス術〈CABG〉を受け、ICUに入室した。手術時間10時間、手術中の輸液量6,200mL、出血量480mL、尿量980mLであった。

▶午後91

手術直後の血圧72/34mmHg、心拍数110/分、心係数2.0L/分/m2、肺動脈楔入圧20mmHgであったため、大腿動脈からカテーテルが挿入されて大動脈内バルーンパンピング〈IABP〉が行われている。

Aさんへの看護で適切なのはどれか。

- 四肢に抑制帯を使用する。

- 背部の清拭を禁忌とする。

- 両足背動脈の拍動を確認する。

- Trendelenburg〈トレンデレンブルグ〉体位にする。

▶午後92

術後1日。経口気管チューブが挿入され、人工呼吸器による補助換気が行われている。吸入酸素濃度40%、動脈血酸素分圧〈PaO2〉96Torr、動脈血炭酸ガス分圧〈PaCO2〉35Torr。断続性副雑音が聴取され、気道から泡沫状の分泌物が吸引された。胸部エックス線写真で両肺全体に透過性の低下を認める。胸水を認めない。

Aさんに起こっていると考えられる合併症はどれか。

- 無気肺

- 肺水腫

- 肺血栓塞栓症

- 人工呼吸器関連肺炎

▶午後93

術後4日。人工呼吸器を離脱し、意識は清明である。経鼻酸素によって酸素飽和度は正常範囲を維持している。左前腕の点滴チューブからカテコラミンが少量投与され、循環機能は安定している。この日の夜、急にAさんの独り言が多くなり、「天井に虫がいる」、「怖いから家に帰る」と繰り返し、点滴チューブを引っ張る動作が見られ、翌朝までほとんど眠っていなかった。

術後5日の看護で適切なのはどれか。

- 家族の面会を制限する。

- 天井の虫は幻覚であると説明する。

- モーニングケア後に睡眠薬を与薬する。

- 点滴チューブを病衣の袖に通して見えないようにする。

▶次の文を読み94〜96の問いに答えよ。

Aさん(54歳、女性)は、10年前に2型糖尿病と診断され、外来受診を続けていた。今回血糖コントロールが不良となり、精密検査とインスリン治療を検討するために入院した。身長154cm、体重45kg、HbA1c9.0%。早朝空腹時血糖値178mg/dL、食事摂取の指示エネルギー量は1,400kcal/日である。

▶午後94

入院初日。Aさんは看護師に「10年間頑張っていたつもりだったけど、やっぱり食べ過ぎていたのね」と話す。

看護師の対応で最も適切なのはどれか。

- 「もう少し頑張れるとよかったですね」

- 「食品交換表の使い方を勉強しましょう」

- 「食べ過ぎていたかどうか一緒に確かめてみませんか」

- 「退院後はインスリンを使わなくてすむよう頑張りましょう」

▶午後95

入院後5日。超速効型インスリンの自己注射が開始された。開始7日、Aさんがインスリン注射を忘れて、昼食を食べ始めていたところを看護師が発見した。

看護師の対応で最も適切なのはどれか。

- 食事を中断して血糖値を測定する。

- 食事を中断してインスリン注射をする。

- インスリン注射の必要性を再度詳しく説明する。

- 今後は看護師が食前に注射をするよう声をかけると説明する。

▶午後96

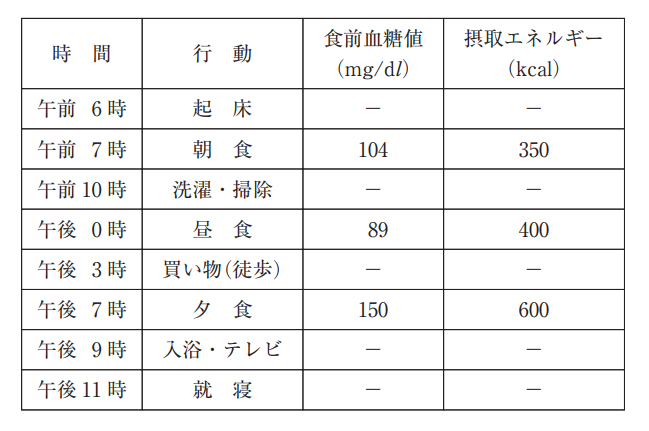

入院後2週、Aさんは血糖コントロールが改善してきたため、退院予定となった。退院後も毎食前に超速効型インスリンを使用する予定である。Aさんが「家で低血糖にならないか心配」と話したので、退院前に外泊を行って血糖値の変化を確認することにした。

外泊中の家での生活、血糖値および摂取エネルギーを表に示す。

Aさんの低血糖予防として適切なのはどれか。

- 朝食前に飴をなめる。

- 掃除を2日に1回とする。

- 午前11時ころに補食を摂る。

- 夕食前の買い物は自転車で行く。

▶次の文を読み97〜99の問いに答えよ。

Aさん(23歳、女性)は、大学受験に失敗して以来、自宅に引きこもりがちになった。母親は、Aさんについて「中学時代までは成績優秀で、手のかからない、おとなしい子どもだった」と言っている。両親と妹との4人で暮らしている。1年前から手洗いを繰り返すようになり、最近では夜中も起き出して手を洗い、手の皮がむけてもやめなくなった。心配した母親が付き添って受診したところ、強迫性障害と診断された。Aさんには極度に疲労している様子がみられたことから、本人の同意を得て、その日のうちに任意入院となった。

▶午後97

入院後、Aさんとの話し合いで1日の手洗いの回数を決めたが、毎日その回数を超えて手洗いを続けており、看護師が確認するといつも洗面所にいる。

Aさんが決めた回数を超えて洗面所で手洗いを続けているときの看護師の対応で適切なのはどれか。

- 決めた手洗い回数を増やす。

- 回数制限を守れない理由を問う。

- 洗面所から離れるように誘導する。

- 病棟は清潔であることを説明する。

▶午後98

Aさんは、食事の時間以外は他の患者との接触を避け、病室で1人で過ごしている。妹が大学受験を控えていることもあり、母親は毎日面会に来ることはできない。母親が来ない日には、Aさんは自宅に面会の催促の電話をかけては口論している。Aさんとの関わりに心身ともに疲れ果てた母親が看護師に相談してきた。

母親への対応として適切なのはどれか。

- 毎日の面会を勧める。

- Aさんの苦悩を代弁する。

- Aさんからの自宅への電話を制限することを約束する。

- 看護師が同席してAさんと母親とが話し合うことを提案する。

▶午後99

入院後1か月が経過した。Aさんはカーテンを閉め切って1人で過ごしていることが多いが、薬物療法や認知行動療法による効果が認められ、手洗い行為はほとんどみられなくなった。主治医、Aさん及び家族で話し合った結果、1か月後の退院を目指すことになった。

退院するまでの期間に参加を勧めるプログラムとして適切なのはどれか。2つ選べ。

- 回想法

- 森田療法

- 就労移行支援

- 家族心理教育

- 生活技能訓練〈SST〉

▶次の文を読み100〜102の問いに答えよ。

Aさん(55歳、女性)は、昨年10月に腹痛と腹部膨満のため受診し、膵癌、腹膜播種と診断された。手術の適応はなく、化学療法を受けていた。今回、腹水貯留があり経口摂取量も減少したため入院した。排泄は自立しているが、臥床していることが多い。事務職員をしていたが、現在は休職中である。夫とは離婚し25歳の長女と2人で暮らしている。23歳の長男は結婚し、遠方で暮らしている。今回の入院時から積極的治療が困難であることは、Aさんと長女へ医師から説明され、Aさんは自宅での療養を希望している。長女は就労しているため、あまり来院していない。

▶午後100

退院調整看護師から、訪問看護ステーションにAさんの情報提供と訪問看護の依頼が入った。訪問看護師は、在宅療養ができるかを確認するため来院した。

訪問看護師が、Aさんと会う前に退院調整看護師に確認すべき情報で優先度が高いのはどれか。

- 自宅環境

- 治療経過

- 食事の摂取状況

- 長女の在宅療養への意向

▶午後101

退院後、介護支援専門員、訪問看護師、在宅療養の主治医および訪問介護事業所管理者がAさんの自宅に集まり、Aさんと長女が同席し、サービス担当者会議を開催した。Aさんは「おなかが張ってあまり食べられないけれど、家で過ごせるようになってうれしいです」と話した。

訪問看護師が、会議で発言する内容で優先度が高いのはどれか。

- 処方内容

- 腹部膨満へのケアの必要性

- ヘルパーによる支援方法の提案

- 予後を踏まえた療養期間の予測

▶午後102

在宅療養が開始されてから1か月が経過した。Aさんの病状は進行し、主治医は、長女と帰省した長男に対して、死が近づいていることを説明した。衰弱している母親を見た長男は「病院へ入院させたほうがいいのではないか」と言い、長女は、訪問看護師にどうしたらいいかと相談した。

長女への訪問看護師の対応で適切なのはどれか。

- 「Aさんの意思を弟さん(長男)と一緒に聞いてみましょう」

- 「医師に決めてもらう方が弟さん(長男)も納得するでしょう」

- 「Aさんが1人のときに亡くなることもあるので入院も考えましょう」

- 「Aさんは最期まで家にいたいと希望していたから、このままでいいです」

▶次の文を読み103〜105の問いに答えよ。

Aさん(68歳、女性)は、70歳の夫と2人で暮らしている。6年前にParkinson〈パーキンソン〉病と診断された。現在、レボドパ〈L-dopa〉を1日3回内服している。ヤールの重症度分類ステージⅢで、要介護1である。夫が付き添い、神経難病専門クリニックに杖を使って通院している。特定疾患医療受給者証を持っているが、在宅におけるサービスは利用していない。

▶午後103

Aさんは足がすくんで転びやすくなったため受診したところ、レボドパ〈L-dopa〉の処方が増量になった。Aさんは「主治医から薬を1日4回飲むことになると説明を受けました。今までは何もなかったけど、薬の副作用にはどんなものがありますか」と外来看護師に相談した。

副作用の説明で正しいのはどれか。

- 「難聴になることがあります」

- 「体が勝手に動くことがあります」

- 「低血糖を起こすことがあります」

- 「呼吸が苦しくなることがあります」

▶午後104

3か月後。Aさんは入浴中に夫が見ている前で転倒したが、外傷はなかった。その話を聞いた主治医から、安全な入浴ができるように、訪問看護師に依頼があった。

訪問看護師が、訪問時にアセスメントする項目で最も優先するのはどれか。

- 浴室の室温

- ADLの日内変動

- 夫の入浴介助の様子

- 居室から浴室までの距離

▶午後105

Aさんは「家事は夫がしてくれて感謝しています。介護支援専門員とも相談しながら、自宅で暮らしていきたいと思っています」と訪問看護師に話した。

Aさんへの提案で最も適切なのはどれか。

- 訪問介護の利用

- 短期入所の利用

- 車椅子での室内移動

- 訪問リハビリテーションの利用

▶次の文を読み106〜108の問いに答えよ。

Aさん(85歳、男性)は、妻と2人で暮らしていたが、自宅で意識を消失して緊急入院した。検査の結果、右中大脳動脈領域の脳梗塞と診断された。意識は回復したが左片麻痺があり、発症後3日からベッド上での関節可動域訓練(ROM訓練)が開始された。

▶午後106

発症後8日。Aさんは「ご飯が食べたい」と話した。左口角から流涎があるが、唾液は飲み込めている。日中、うとうとしていることもある。

Aさんへの嚥下機能の間接訓練で適切なのはどれか。

- 義歯を外して行う。

- ROM訓練の後に行う。

- 疲労状態を確認しながら行う。

- 覚醒が悪い日は訓練を中止する。

▶午後107

発症後3週。意識は明瞭となり、五分粥と軟菜の経口摂取もできるようになった。食事中、うまく飲み込めずに時々むせることがあり、食事摂取に40〜50分かかっている。

Aさんへの看護で適切なのはどれか。

- 水分摂取には吸い飲みを使う。

- 五分粥を摂取するときは大きいスプーンを使う。

- 嚥下するときは顔を右側に向ける。

- 食後は30分程度Fowler〈ファウラー〉位にする。

▶午後108

発症後4週。Aさんは順調に回復し、退院に向けての準備が進められた。妻から「この状態で家に帰ってきて大丈夫かしら」と看護師に相談があった。

妻への看護師の対応で優先するのはどれか。

- 介護に対する不安について詳しく聴く。

- 特別養護老人ホームへの入所を勧める。

- 要介護認定の申請手続きについて説明する。

- 退院後に予測される問題について説明する。

▶次の文を読み109〜111の問いに答えよ。

Aさん(85歳、男性)は、5年前に発症した右脳梗塞の後遺症のため、左半身麻痺がある。現在、療養病床に入院中である。右膝関節の軽度拘縮のため、ベッド上で過ごすことが多く、自力で体位変換をすることができない。全身の発汗が多く、便失禁と尿失禁とがあり、1日5回以上のオムツ交換を行っている。仙骨部に褥瘡を認め、創底の直径は5cm、創面は黄色、皮下脂肪組織までの欠損がある。毎日1回の褥瘡処置を行っている。現在のAさんは身長162cm、体重48kgである。

▶午後109

Aさんの褥瘡の深達度はどれか。

- ステージⅠ

- ステージⅡ

- ステージⅢ

- ステージⅣ

▶午後110

2週後、Aさんの褥瘡は創面に肉芽組織と軟らかい壊死組織があり、周囲に新しい直径5mmの水疱ができていた。

このときのケア方法として適切なのはどれか。

- 水疱はつぶす。

- 壊死組織は取り除かない。

- 微温湯で創面を洗浄する。

- 洗浄後は創面を乾燥させる。

▶午後111

肛門周囲の皮膚は湿潤しており暗赤色であった。

看護師の対応で適切なのはどれか。

- 殿部をアルカリ性石鹸で洗浄する。

- 肛門周囲の皮膚に保護オイルを塗布する。

- 肛門周囲の皮膚をマッサージする。

- ベッドにウレタンマットレスを敷く。

▶次の文を読み112〜114の問いに答えよ。

Aさん(38歳、初産婦)は、妊娠38週2日に2,900gの女児を正常分娩した。出産前は、Aさんは夫と2人で暮らしていた。引っ越して3か月であり、周囲に親しい知り合いや友人はまだいない。

▶午後112

産褥3日。子宮底の高さは臍下3横指にあり硬度良好であった。乳房は軽度緊満しており、乳汁分泌がみられる。体温37.0℃、脈拍76/分、血圧124/72mmHgであった。訪室時、Aさんは「体がなんとなくだるいです。理由もないのに涙が出てきます」と涙ぐんでいた。

Aさんの状態として考えられるのはどれか。

- 産褥熱

- 高血圧症

- 産後うつ病

- マタニティブルーズ

▶午後113

看護師はベッドサイドの椅子に座り、Aさんから育児について分からないことが多いという話を聞いた。話し終えたAさんは「少しすっきりしたような気がします」と言った。

このときの看護師の対応で優先度の高いのはどれか。

- 元気づける。

- 休息を促す。

- 精神科の受診を勧める。

- 母親として自覚するよう話す。

▶午後114

産褥5日。Aさんは「少しずつ育児ができるようになってよかったですが、自宅での育児は不安です」と話している。

看護師の対応で最も適切なのはどれか。

- 児童相談所に連絡する。

- 保育所の利用を勧める。

- 新生児訪問の時期を早めるよう市町村保健師に依頼する。

- 子育てをしている親の会に退院直後から参加することを勧める。

▶次の文を読み115〜117の問いに答えよ。

Aさん(37歳、初産婦)、会社員。妊娠41週1日の午後11時に3,200gの女児を分娩した。妊娠や分娩の経過は順調であり、会陰切開術を受けた。分娩後2時間の子宮底の高さは臍下2横指、縫合部に異常はみられなかった。

▶午後115

産褥1日午前5時、赤色悪露が少量みられた。子宮底の高さは臍上1横指で、膀胱部に軽度の膨満を触知したため、トイレでの排尿を促した。しかし、Aさんは「切開した傷が痛くて、排尿しようとしても出ません。どうしましょう」と看護師に相談してきた。

Aさんへの看護師の対応で最も適切なのはどれか。

- 「水分を摂らないようにしてください」

- 「腹部を温めてみましょう」

- 「授乳をしてみましょう」

- 「尿を管で取りましょう」

▶午後116

産褥3日。Aさんは「退院後は避妊する予定です。母乳は1年以上続けたいと思います」と話している。

看護師の説明で適切なのはどれか。

- 授乳期間中の避妊は必要ない。

- 産後1か月から経口避妊薬を使用する。

- 性生活を再開するときからコンドームを使用する。

- 産後2週にIUD〈子宮内避妊具〉を挿入してもらうよう勧める。

▶午後117

産褥5日。Aさんは「出産前は、職場に復帰しようと思っていましたが、今は仕事と育児とを両立できるか心配です。いろいろな制度があるとは聞いていますが、どのようなことができるのでしょうか」と看護師に相談した。

Aさんへの説明で正しいのはどれか。

- 「退院直後から、お子さんを保育所に預けることができます」

- 「お子さんが満2歳になるまで育児休業をとれます」

- 「職場でお乳を搾る時間を1日4回とれます」

- 「夫が育児休業をとることもできます」

▶次の文を読み118〜120の問いに答えよ。

Aちゃん(1歳2か月、女児)は、在胎38週2日、2,300g、新生児仮死状態で出生し、NICUで全身管理が行われた。人工呼吸器は3週後に離脱できたが、咳嗽反射が弱く嚥下障害がみられた。追視がなく、痙直性の四肢麻痺がみられるようになり、生後8か月で脳性麻痺と診断された。1歳の時点で小児病棟へ転棟し、退院に向けた準備を行っている。現在、身長と体重は年齢相当で、鼻腔から経管栄養を行っており、日常的に口腔内吸引が必要である。Aちゃんは第1子で、父親は会社員、母親は専業主婦である。

▶午後118

Aちゃんへの経管栄養法で適切なのはどれか。

- 胃管挿入の長さは、鼻尖から胸骨剣状突起までの直線距離とする。

- 胃管挿入後は、注射器で空気を1mL注入して気泡音を確認する。

- 栄養剤を注入する前には毎回、胃内容物が吸引できるか確認する。

- 栄養剤を注入する際の姿勢は、仰臥位とする。

▶午後119

退院に向けて、自宅でのケアを習得するために母親が付き添うことになった。母親は、看護師と一緒にAちゃんの沐浴を行うことを楽しみにしているが、眠っているAちゃんの頭をなでながら、「Aがこんなことになったのは私の責任だと思う。家で世話をするのは自信がないけど頑張るしかない。この先、どの様に育っていくのだろう」と話す。父親は仕事が忙しいが家事を行い、週末は必ず面会に訪れている。

家族への看護で適切なのはどれか。

- 父親への沐浴指導は母親に任せる。

- 面会を増やせば母親が楽になると父親に伝える。

- 将来のことは考えても仕方がないと母親に話す。

- Aちゃんのケアについて母親ができていることを認める。

▶午後120

母親は経管栄養と口腔内吸引とを1人で実施できるようになったが、「退院したら、昼間、Aと2人だけで過ごすのは心配です。Aの具合が悪いときにはどうしたら良いのでしょう」と話す。

Aちゃんが在宅療養に移行するために検討する内容で優先度が高いのはどれか。

- 保育所への入所

- 訪問看護の依頼

- 家事支援のヘルパーの依頼

- 地域の子育てグループへの参加

資料 厚生労働省「第99回保健師国家試験、第96回助産師国家試験及び第102回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第102回看護師国家試験

平成25年2月17日(日)に実施された第102回看護師国家試験について、午後問題のうち必修問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第102回看護師国家試験

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

午後 必修問題

日本の令和4年(2022年)における女性の平均寿命はどれか。

- 77.09年

- 81.09年

- 87.09年

- 91.09年

炭坑従事者に起こりやすい職業性疾患はどれか。

- 潜函病

- じん肺

- 中皮腫

- 白ろう病

介護保険制度における施設サービス費の原則的な利用者負担の割合はどれか。

- 1割

- 2割

- 3割

- 5割

倫理原則の「善行」はどれか。

- 患者に身体的損傷を与えない。

- 患者に利益をもたらす医療を提供する。

- すべての人々に平等に医療を提供する。

- 患者が自己決定し選択した内容を尊重する。

マズロー, A. H.の基本的欲求階層論で最も低次の欲求はどれか。

- 自己実現の欲求

- 所属と愛の欲求

- 生理的欲求

- 安全の欲求

標準的な発育をしている児において体重が出生時の約2倍になる月齢はどれか。

- 1か月

- 3か月

- 6か月

- 9か月

標準的な発育をしている児において脳重量が成人の約90%に達する年齢はどれか。

- 5〜6歳

- 8〜9歳

- 11〜12歳

- 15〜16歳

乳児期の特徴はどれか。

- 分離不安

- 第一次反抗期

- ギャングエイジ

- 自我同一性の確立

令和4年(2022年)国民生活基礎調査で、65歳以上の者のいる世帯の全世帯に占める割合はどれか。

- 30.6%

- 40.6%

- 50.6%

- 60.6%

健常な成人の体重における水分の割合に最も近いのはどれか。

- 20%

- 40%

- 60%

- 80%

血中濃度が上昇すると黄疸となるのはどれか。

- グルコース

- ビリルビン

- クレアチニン

- 総コレステロール

末梢血液中の( )が低下した状態を貧血という。

( )に入るのはどれか。

- 血漿量

- 血小板数

- アルブミン濃度

- ヘモグロビン濃度

表在感覚の受容器が存在する部位はどれか。

- 筋肉

- 皮膚

- 関節

- 骨

Koplik〈コプリック〉斑がみられる疾患はどれか。

- 麻疹

- 手足口病

- 帯状疱疹

- ヘルパンギーナ

嚥下障害のある患者の食事介助で適切なのはどれか。

- 水分はとろみをつける。

- 頸部を伸展する。

- 一口量を多くする。

- むせたときには水を飲ませる。

グリセリン浣腸を実施する際、腸管孔の危険性が最も高い体位はどれか。

- 立位

- 側臥位

- 仰臥位

- シムス位

長期臥床によって生じるのはどれか。

- 高血糖

- 筋萎縮

- 食欲増進

- 心拍出量の増加

点滴静脈内注射1,800mL/日を行う。

一般用輸液セット(20滴≒1mL)を使用した場合、1分間の滴下数はどれか。

- 19滴

- 25滴

- 50滴

- 75滴

温罨法の作用で正しいのはどれか。

- 平滑筋が緊張する。

- 局所の血管が収縮する。

- 知覚神経の興奮を鎮静する。

- 細胞の新陳代謝を抑制する。

AEDの使用方法で正しいのはどれか。

- 電極パッドは水で濡らしてから貼る。

- 電極パッドは心臓をはさむ位置に貼る。

- 通電時は四肢を押さえる。

- 通電直後は患者に触れない。

災害時のトリアージで最優先治療群のトリアージタッグはどれか。

- 赤

- 黄

- 黒

- 緑

McBurney〈マックバーネー〉点の圧痛を特徴とする疾患はどれか。

- 胃潰瘍

- 急性膵炎

- 尿管結石症

- 急性虫垂炎

- 子宮内膜症

神経性食欲不振症の症状または所見はどれか。

- 発熱

- 咳嗽

- 徐脈

- 高血圧

- 過多月経

長期間の使用によって満月様顔貌〈ムーンフェイス〉になるのはどれか。

- ヘパリン

- インスリン

- テオフィリン

- プレドニゾロン

- インドメタシン

努責やくしゃみをしたときに生じる尿失禁はどれか。

- 溢流性尿失禁

- 機能性尿失禁

- 切迫性尿失禁

- 反射性尿失禁

- 腹圧性尿失禁

資料 厚生労働省「第99回保健師国家試験、第96回助産師国家試験及び第102回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第102回看護師国家試験

平成25年2月17日(日)に実施された第102回看護師国家試験について、午前問題のうち状況設定問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2025/2026」と合わせてご活用ください。

▼第102回看護師国家試験

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

午前 状況設定問題

▶次の文を読み91〜93の問いに答えよ。

Aさん(58歳、男性)、建築作業員。趣味はジョギングで毎日5kmを走っている。55歳のときに肺気腫を指摘されている。1か月前から咳嗽が続いて止まらないため、自宅近くの病院を受診した。胸部エックス線撮影で異常陰影が認められ、精密検査の結果、右下葉に肺癌が見つかり、標準開胸右下葉切除術が予定された。20歳から喫煙歴があり、肺気腫を指摘されるまで1日40本程度吸っていた。

▶午前91

手術は無事終了し、胸腔ドレーンが挿入されたが、水封ドレナージのみで持続吸引は行われていない。術直後、胸腔ドレーンの先端から呼気時にエアリークが認められた。ドレーン挿入部と接続部とを確認したが異常はなかった。医師は、「再手術は経過を見て判断する」と言っている。

看護師の対応として適切なのはどれか。

- 水平仰臥位にする。

- 肩関節の運動を促す。

- ドレーンをクランプする。

- 皮下気腫の出現に注意する。

▶午前92

術後2日。硬膜外持続鎮痛法が行われているが、Aさんは咳嗽時や体動時に苦痛表情をしている。

看護師の対応として適切なのはどれか。

- 体動を少なくするように指導する。

- 創部のガーゼの上から温罨法を行う。

- 鎮痛薬の追加使用について医師と検討する。

- 胸腔ドレーンの吸引圧について医師と検討する。

▶午前93

エアリークは自然に消失し、経過は良好であるため退院予定となった。体動時の痛みは持続しているが、ADLに支障はない。

Aさんへの退院時の生活指導として適切なのはどれか。

- 「傷の痛みはすぐによくなりますので心配ありません」

- 「リハビリテーションはジョギングから始めましょう」

- 「外出時はマスクを使用してください」

- 「退院後2、3日から入院前と同じ仕事をしても大丈夫です」

▶次の文を読み94〜96の問いに答えよ。

Aさん(40歳、男性)。入院時体重65kg。既往歴に特記すべきことはなく、全身状態は良好である。胃癌のため胃全摘出術を受けた。術中の出血量は450mLで輸血はされなかった。術後1日、体温37.5℃、呼吸数24/分、脈拍120/分、血圧162/90mmHg。Hb14.8g/dL。経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉92%(酸素吸入3L/分)。尿量50mL/時。創部のドレーンからは少量の淡血性排液がある。硬膜外持続鎮痛法が行われているが、創痛が強いため呼吸が浅く、離床はできていない。

▶午前94

術後1日のAさんのアセスメントで適切なのはどれか。2つ選べ。

- 体温の上昇は感染による。

- 脈拍の増加は貧血による。

- 血圧の上昇は麻酔の影響による。

- 酸素飽和度の低下は創痛による。

- 尿量の減少は循環血液量の減少による。

▶午前95

術後1週から食事が開始されたが、毎食後に下腹部痛を伴う下痢があり、Aさんは「食事をするのが怖い」と訴えた。

看護師が確認する必要があるのはどれか。

- 食後の体位

- 1日の歩行量

- 術前の食事の嗜好

- 食事摂取の所要時間

▶午前96

下痢の回数は減り、摂食も良好で、術後3週で退院が決定した。

Aさんへの退院指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 炭水化物を中心にした食事を勧める。

- 下痢は1か月程度でおさまると説明する。

- 食事は分割して少量ずつ摂取するよう勧める。

- 食後に冷汗が出たら水分を摂るよう説明する。

- ビタミンB12が吸収されにくくなると説明する。

▶次の文を読み97〜99の問いに答えよ。

Aさん(52歳、男性)、自営業。既往歴に特記すべきことはない。屋根を補修するためにはしごを登っていたところ、足を滑らせて転落し、頭部を打撲した。救急車で病院に搬送され、頭部CTで、右前頭葉と側頭葉の脳挫傷と右側頭葉の脳内血腫を認めた。

▶午前97

入院時、Aさんは痛み刺激に対しても開眼することはなく、払いのけるような動作をするのみで、左上下肢の動きが右上下肢に比べて弱かった。

ジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉による評価はどれか。

- Ⅱ-20

- Ⅱ-30

- Ⅲ-100

- Ⅲ-200

- Ⅲ-300

▶午前98

緊急で開頭血腫除去術が行われ、硬膜外にドレーンが挿入された。術後はICUに入室した。ICU入室6時間後のAさんの状態は、血圧138/76mmHg、脈拍82/分、体温37.4℃。呼びかけに対して容易に開眼し、簡単な指示に応じることができるようになった。しかし、その後時間で意識レベルが術前のレベルまで進行性に低下した。血圧156/68mmHg、脈拍67/分、体温37.8℃、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉96%(酸素吸入3L/分)。

この状況から考えられるAさんの病態として適切なのはどれか。

- 術後感染

- 脳血管攣縮

- 低酸素血症

- 術後頭蓋内出血

▶午前99

このときのAさんへの看護で適切なのはどれか。

- 後頭部を氷枕で冷やす。

- 上半身を30度程度挙上する。

- 左上下肢の関節屈曲運動を行う。

- 右上肢を抑制して硬膜外ドレーン抜去を予防する。

▶次の文を読み100〜102の問いに答えよ。

Aさん(50歳、男性)は、双極性障害で、これまでにうつ状態と躁状態で入院歴がある。会社員の兄と2人で暮らしている。3か月前から服薬を中断するようになり、気分が沈みはじめ、1週前から朝起きられなくなった。2日前から1日中ベッドの中にいるようになったため、兄に付き添われて入院した。入院時は亜昏迷状態で、発語はほとんどなく、自力での歩行が困難なほど脱力が強かった。入院後、三環系抗うつ薬が開始された。

▶午前100

入院当日の看護として適切なのはどれか。2つ選べ。

- 発語を促す。

- 入浴を促す。

- 食物形態を工夫する。

- 個室への入室を勧める。

- レクリエーションへの参加を勧める。

▶午前101

Aさんの排泄に関する看護として適切なのはどれか。2つ選べ。

- 便秘を予防する。

- 水分摂取を制限する。

- 排尿の有無を観察する。

- 排泄回数を記載するよう説明する。

- 自分でポータブルトイレを使用するよう説明する。

▶午前102

Aさんの精神状態の経過観察において最も注意すべき症状はどれか。

- 錯乱

- 強迫行為

- 失見当識

- 気分高揚

▶次の文を読み103〜105の問いに答えよ。

Aさん(40歳、女性)は統合失調症で入院歴があり、退院後は共同生活援助(グループホーム)を利用していた。1週前から同じグループホームに住む女性と口論したり、夜中にグループホームから飛び出したりするようになったため、職員に付き添われて精神科病院を受診した。診察時は、Aさんは意味不明の言葉を発し、時々興奮したように大声で叫んだ。また、診察室から飛び出したり、衣服を脱いだりする行為も観察された。

▶午前103改題

入院を開始するために必要な情報で優先度が高いのはどれか。

- 家族等の有無

- 前回の入院形態

- 自立支援給付の受給状況

- 精神障害者保健福祉手帳の取得状況

▶午前104

診察の結果、Aさんは入院することになり、外来看護師に付き添われて閉鎖病棟に来た。

病棟の入り口でドアを開けた看護師が優先的に行うのはどれか。

- 持参した薬を確認する。

- 病棟のホールに誘導する。

- 他の病棟スタッフに協力を要請する。

- 入院のオリエンテーションを実施する。

▶午前105

入院後2週、症状が安定して、意思の疎通も良好となり、興奮もみられなくなった。入院後1か月にはADLもほぼ自立していた。

入院後1か月のAさんへの看護で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 長期間の入院が必要であると説明する。

- 退院して家族と同居することを検討する。

- 入居していたグループホームと連絡を取る。

- 警察にAさんの退院予定日を知らせておく。

- 服薬の自己管理を開始するためのアセスメントを行う。

▶次の文を読み106〜108の問いに答えよ。

Aさん(48歳、女性)は、重症筋無力症を5年前に発症し、初期から副腎皮質ステロイドの内服治療を受けて自宅で生活している。現在は、眼瞼下垂、複視および上下肢の筋力低下がある。日中は、時間をかければ身の回りのことはできている。月1回の外来受診は強い疲労を伴う。夫とは離婚し、高校生の長女と2人で暮らしている。また、訪問サービスは訪問看護のみを利用している。

▶午前106

Aさんは「最近、口の中が痛いし、食事もおいしくない」と言う。口角に発赤があり、舌、上口蓋および頰粘膜に白色のものが付着して、その一部に出血がみられる。

Aさんの症状の原因として最も可能性が高いのはどれか。

- う蝕

- 歯周病

- 口腔乾燥症

- 鵞口瘡〈口腔〉カンジダ症

▶午前107

Aさんがセルフケア能力を維持して、口腔内の清潔を保つための訪問看護師の対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 歯磨きの自助具を紹介する。

- 含嗽はしないよう指導する。

- 筋力低下の日内差について尋ねる。

- 長女が口腔ケアを行うよう助言する。

- 歯磨きは食事の前後に行うよう指導する。

▶午前108

Aさんは「娘との生活を続けるために私も頑張らなくてはいけないと思っている」と言う。

訪問看護師のAさんへの対応で適切なのはどれか。

- 「Aさんの頑張り次第です」

- 「将来は娘さんに介護してもらいましょう」

- 「将来は施設に入所することを考えましょう」

- 「ホームヘルパーの支援を受けることも考えましょう」

▶次の文を読み109〜111の問いに答えよ。

Aさん(87歳、女性)は、6年前にAlzheimer〈アルツハイマー〉型認知症を発症した。在宅で療養していたが、夫が介護に疲れたために施設に入所した。現在、長谷川式簡易知的機能評価スケール〈HDS-R〉10点、障害高齢者の日常生活自立度判定基準B-1である。下肢筋力や立位バランスの低下がある。自宅では自分で車椅子に移乗してトイレに行き排泄していた。尿失禁はなかった。入所直後、Aさんは表情が険しく落ち着きがなく、看護師が声をかけても応じない。自発的にトイレに行きたいという発言はなく、着衣を尿で汚染することが多いためトイレ誘導を行うことにした。

▶午前109

看護師の対応で最も適切なのはどれか。

- 大きな声で尿意を尋ねる。

- 就寝中も起こしてトイレに誘導する。

- 施設で決められた時刻にトイレに誘導する。

- 声をかけても応じない場合は様子を見て再度トイレに誘導する。

▶午前110

入所後2週。Aさんの表情は穏やかになり行動も落ち着くようになった。自発的に車椅子に乗り廊下を移動している。尿意はあるが、尿失禁が続いている。

尿失禁の状態を把握するために行う看護師の対応で適切なのはどれか。

- 排泄動作を全介助する。

- 夜間は下着をオムツに変更する。

- 尿失禁の不快感について質問する。

- 廊下を移動中、トイレに行きたいのかを確認する。

▶午前111

入所後3週。排尿行動の自立を目標とする看護計画を立案した。

看護計画として最も適切なのはどれか。

- 昼夜ともにオムツは使用しない。

- トイレの標示を目立つよう工夫する。

- 尿で汚染した着衣を自分で片づけるよう指導する。

- 尿意を感じた際にはナースコールで呼ぶよう説明する。

▶次の文を読み112〜114の問いに答えよ。

Aさん(24歳、初産婦)、事務職。妊娠8週である。現在、両親と妹との4人で暮らしている。パートナーは24歳の大学院2年生で就職が内定しており、Aさんと結婚する予定である。

▶午前112

Aさんは「気持ちが悪いのであまり食べられません。ご飯が炊き上がるにおいだけで吐き気がします」と話している。妊娠経過は順調である。

Aさんへの食事指導で最も適切なのはどれか。

- 水分は糖分を含んだ飲料にする。

- 栄養のバランスを崩さずに摂取する。

- 1回量を少なくして食べる回数を増やす。

- 積極的にカロリーの高い食物を摂取する。

▶午前113

Aさんは「妊娠することは考えていなかったので、自分の体にどんなことが起こるのか想像もつきません」と話した。看護師は、次の妊婦健康診査までに生じやすい変化について説明することにした。

Aさんに説明する内容で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 痔

- 便秘

- 静脈瘤

- 帯下の増加

- 皮膚の瘙痒感

▶午前114

妊娠16週の妊婦健康診査で、Aさんは「母親になる実感はまだありません。妊娠するといろいろなことが起こって驚くばかりです」と話した。妊娠経過は順調である。既にパートナーと結婚し、新居に引っ越している。

Aさんへの指導で最も優先度が高いのはどれか。

- 保育所の選択

- 育児用品の準備

- バースプランの立案

- 出産準備教室への参加

▶次の文を読み115〜117の問いに答えよ。

A君(8歳、男児)。公園から自転車で帰宅途中に転倒し、利き腕である右肘を強打した。疼痛と腫脹とがあり受診した。単純エックス線撮影の結果、右上腕骨顆上骨折と診断され、治療のために入院した。

▶午前115

A君の上腕から手関節までシーネ固定を行った。

患肢の観察項目で最も優先度が高いのはどれか。

- 知覚

- かゆみ

- 出血量

- 関節拘縮

▶午前116

入院後2日。全身麻酔下で骨接合術が施行され、再び上腕から手関節までシーネ固定を行った。術後の全身状態は安定しており、夕食から食事が開始された。

このときのA君の食事摂取の方法で最も適切なのはどれか。

- 側臥位で摂取する。

- 流動食を摂取する。

- 左手を使って摂取する。

- 右手を使って摂取する。

▶午前117

術後8日、上腕から手関節までギプス固定を行った。術後10日に退院し、5週後に外来で抜釘術を行う予定である。

退院指導で適切なのはどれか。

- 外での遊びに制限はない。

- ギプスがとれるまで入浴しない。

- 患肢に痛みがあるときは受診する。

- 患側の指先に冷感があるときは温める。

▶次の文を読み118〜120の問いに答えよ。

Aちゃん(2歳0か月、女児)。昨日から下痢と嘔吐とを繰り返し、食事が摂れなくなったため、母親に抱かれて小児科外来を受診した。診察の結果、ウイルス性胃腸炎と診断され入院した。入院時、体温38.2℃、呼吸数36/分、心拍数136/分であった。1週前の保育所の身体計測では身長89cm、体重12.0kgであった。個室隔離とし、点滴静脈内注射による持続輸液が開始された。

▶午前118

Aちゃんの体重を測定したところ11.6kgであった。皮膚の状態は前腕をつまむとすぐもどる。尿検査のため採尿パックを貼ると黄色の尿が10mL採取された。Aちゃんは、診察と処置が行われている間、ずっと母親に抱かれて泣いており、涙で頰を濡らしていた。

Aちゃんのアセスメントで正しいのはどれか。

- 脱水症状はない。

- 軽度脱水である。

- 中等度脱水である。

- 重度脱水である。

▶午前119

入院翌日。Aちゃんは活気がなく臥床している。下痢症状は改善し嘔吐もみられなくなったが、時々顔をしかめており、母親は「まだおなかが痛いみたいです」と看護師に話す。

Aちゃんの痛みへの対応で適切なのはどれか。

- 食事摂取を促す。

- 日中も部屋を暗くする。

- 1人で過ごすようにする。

- Aちゃんが好きな絵本を読み聞かせる。

▶午前120

Aちゃんは、排泄が自立していないため紙オムツを使用している。看護師が殿部を観察すると発赤とびらんとがみられた。

Aちゃんへの看護で適切なのはどれか。

- 布オムツを使用する。

- 38〜39℃の湯で殿部浴を行う。

- オムツを外し、殿部を開放しておく。

- アルコール入りのおしり拭きで殿部の清拭を行う。

資料 厚生労働省「第99回保健師国家試験、第96回助産師国家試験及び第102回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第102回看護師国家試験

平成25年2月17日(日)に実施された第102回看護師国家試験について、午前問題のうち必修問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第102回看護師国家試験

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

午前 必修問題

日本の令和5年(2023年)における総人口に最も近いのはどれか。

- 1億人

- 1億2,400万人

- 1億5,400万人

- 1億8,400万人

飲酒に起因する健康障害はどれか。

- 肝硬変

- 膠原病

- Ménie`re〈メニエール〉病

- Parkinson〈パーキンソン〉病

日本において国民皆保険制度が適用されているのはどれか。

- 医療保険

- 介護保険

- 火災保険

- 生命保険

ヘルシンキ宣言で提唱されたのはどれか。

- リビングウィル

- ヘルスプロモーション

- ノーマライゼーション

- インフォームド・コンセント

新たに業務に従事する看護師に対する臨床研修実施の努力義務が規定されているのはどれか。

- 医療法

- 学校教育法

- 看護師等の人材確保の促進に関する法律

- 保健師助産師看護師学校養成所指定規則

Down〈ダウン〉症候群を生じるのはどれか。

- 13トリソミー

- 18トリソミー

- 21トリソミー

- 性染色体異常

乳歯がすべて生えそろったときの本数はどれか。

- 16本

- 20本

- 24本

- 28本

日本における令和5年(2023年)の5~9歳の子どもの死因で最も多いのはどれか。

- 肺炎

- 心疾患

- 不慮の事故

- 悪性新生物〈腫瘍〉

成人期において基礎代謝量が最も多い時期はどれか。

- 青年期

- 壮年前期

- 壮年後期

- 向老期

医療法において、病院とは[ ]人以上の患者を入院させるための施設を有するものと規定されている。

[ ]に入るのはどれか。

- 10

- 20

- 50

- 100

分娩第2期はどれか。

- 陣痛開始から子宮口全開大まで

- 排臨から発露まで

- 子宮口全開大から胎児娩出まで

- 胎児娩出から胎盤娩出まで

チアノーゼの際の皮膚の色に最も近いのはどれか。

- 青

- 赤

- 黄

- 白

サーカディアンリズムの周期はどれか。

- 約8時間

- 約12時間

- 約24時間

- 約48時間

前立腺癌に特徴的な腫瘍マーカーはどれか。

- AFP

- CA19-9

- CEA

- PSA

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌〈MRSA〉に有効な薬はどれか。

- バンコマイシン塩酸塩

- セファゾリンナトリウム

- ストレプトマイシン硫酸塩

- ベンジルペニシリンカリウム

成人女性に一時的な導尿を行う際に、カテーテルを挿入する長さはどれか。

- 1〜3cm

- 5〜7cm

- 9〜11cm

- 18〜20cm

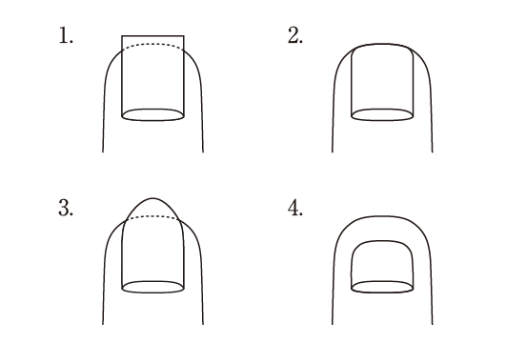

爪の切り方の模式図を示す。

爪のケアとして適切な切り方はどれか。

空気感染を防止するための防護用具はどれか。

- ガウン

- ゴーグル

- N95マスク

- 外科用マスク

無菌操作を必要とするのはどれか。

- 鼻腔吸引

- 気管内吸引

- 口腔内吸引

- 胃内容物の吸引

仰臥位での褥瘡好発部位はどれか。

- 仙骨部

- 内顆部

- 腸骨稜部

- 大転子部

日本の令和5年(2023年)における母の年齢階級別出生率が最も高いのはどれか。

- 20~24歳

- 25~29歳

- 30~34歳

- 35~39歳

- 40~44歳

低血糖の症状または所見はどれか。

- 口渇

- 徐脈

- 多尿

- 発汗

- 発熱

ワルファリンと拮抗作用があるのはどれか。

- ビタミンA

- ビタミンC

- ビタミンD

- ビタミンE

- ビタミンK

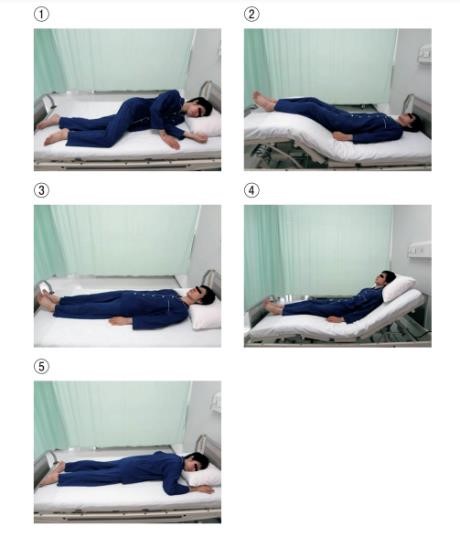

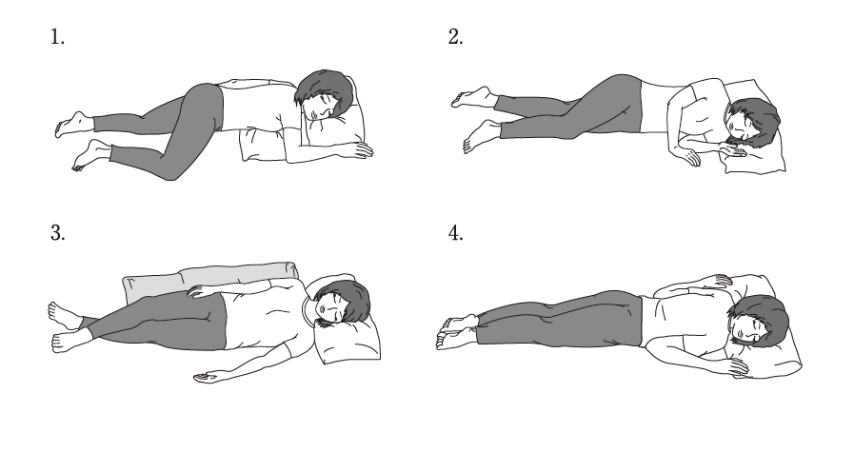

体位の写真を別に示す。

Fowler〈ファウラー〉位はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

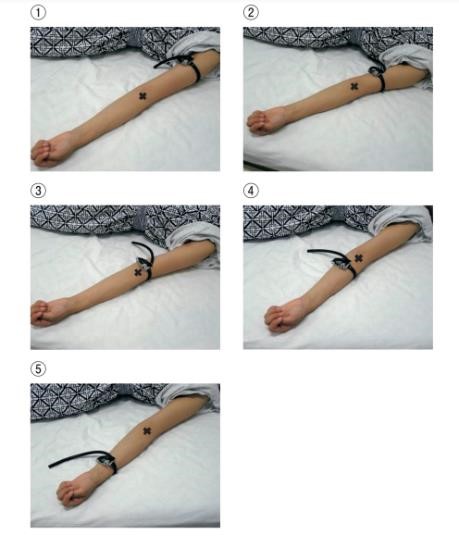

肘正中皮静脈からの採血における駆血部位の写真を別に示す。

正しいのはどれか。

ただし、×は刺入部である。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

資料 厚生労働省「第99回保健師国家試験、第96回助産師国家試験及び第102回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第102回看護師国家試験

平成26年2月16日(日)に実施された第103回看護師国家試験について、午後問題のうち状況設定問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2025/2026」と合わせてご活用ください。

▼第103回看護師国家試験

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

午後 状況設定問題

▶次の文を読み91~93の問いに答えよ。

Aさん(48歳、男性、会社員)は、8年前から高血圧症、脂質異常症および労作性狭心症に対して内服治療をしていた。胸部絞扼感が時々出現するため、経皮的冠動脈形成術〈PCI〉を実施することになった。Aさんは身長165cm、体重80kgである。午前9時過ぎから左橈骨動脈を穿刺し、狭窄部位である左冠状動脈にステント留置術が行われ、午前11時ころに終了した。

▶午後91

経皮的冠動脈形成術〈PCI〉終了後、穿刺部位を圧迫固定した。気分不快などの症状はない。

術後のAさんへの説明で適切なのはどれか。

- 「すぐに歩行できます」

- 「夕食まで食事はできません」

- 「2日後までシャワー浴はできません」

- 「左手首の圧迫固定は明日の朝まで行います」

▶午後92

経皮的冠動脈形成術〈PCI〉終了後も点滴静脈内注射が継続され、抗血小板薬と抗菌薬の投与が行われた。その後、看護師はAさんの穿刺部位の出血がないことを確認した。

次に行う観察で最も注意すべき項目はどれか。

- 発熱

- 麻痺症状

- 皮膚の黄染

- 穿刺部位の感染徴候

▶午後93

術後3日に退院することになった。

Aさんに対する退院指導の内容として適切なのはどれか。

- 「職場復帰は2週間後からにしましょう」

- 「3か月後の目標体重を65kgにしましょう」

- 「狭心症の症状が再度現れる可能性があります」

- 「退院後に穿刺部から出血する危険性があります」

▶次の文を読み94~96の問いに答えよ。

Aさん(43歳、男性、会社員)は、1か月前に右頸部の腫瘤に気付き、自宅近くの診療所を受診し、大学病院を紹介された。検査の結果、Aさんは、非Hodgkin〈ホジキン〉リンパ腫と診断され、縦隔リンパ節腫大による上大静脈の圧迫も確認され、化学療法導入のため入院した。Aさんは「悪性リンパ腫と言われたときにはショックだったけど、化学療法は有効であると聞いて、頑張ろうと思っている」と話す。入院時、Aさんは体温37.5℃、呼吸数18/分、脈拍84/分、血圧124/64mmHgであった。血液検査データは、赤血球302万/μL、Hb10.3g/dL、白血球6,400/μL、総蛋白7.6g/dLであった。

▶午後94

入院当日、Aさんは看護師に「最近、なんとなく手がむくんでいるような気がする」と言う。

Aさんの手のむくみの原因として可能性が高いのはどれか。

- 発熱

- 貧血

- 低蛋白血症

- 上大静脈の圧迫

▶午後95

入院後4日。Aさんは化学療法としてCHOP療法(シクロホスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾロン)を行うことになった。

開始前のAさんへの説明で適切なのはどれか。

- 「高齢の人より副作用は少ないでしょう」

- 「明日から加熱食となります」

- 「3日目ころから脱毛が始まります」

- 「5日目ころから口内炎ができやすくなります」

▶午後96

治療は正午から開始され、午後5時ころから胸やけと悪心が出現した。その後、Aさんは制吐薬を追加投与され、症状は軽減した。それ以降、Aさんに悪心・嘔吐はないが、翌日も食欲がなく、食事は1/4程度の摂取であった。治療後3日には症状が改善し、食事は全量摂取できた。Aさんは「楽になったけど、やっぱりつらかった。思い出すだけでもちょっと気持ち悪くなる」と話す。

治療後3日までの状況を踏まえて、次回の治療時の対応で最も適切なのはどれか。

- 治療前日の夕食を控えてもらう。

- 治療薬の減量を医師に相談する。

- 1日1,000mLの水分摂取を促す。

- 病院食以外は食べないよう指導する。

- 治療前の制吐薬の追加投与を検討する。

▶次の文を読み97~99の問いに答えよ。

Aさん(75歳、女性)は、娘と2人で暮らしている。5年前にAlzheimer〈アルツハイマー〉病と診断された。半年前から食欲不振が続き体重減少がみられ受診した。検査の結果、胃癌と診断され胃全摘出術が行われた。入院時の改訂版長谷川式簡易知能評価スケール〈HDS-R〉16点、Mini-Mental State Examination〈MMSE〉18点。

▶午後97

Aさんは、術後1日の深夜に大きな声で娘の名前を呼び「ここはどこ」と叫びながらベッド柵をたたく行動がみられた。

このときに最初に行う対応として適切なのはどれか。

- 上肢の抑制を行う。

- 睡眠薬を与薬する。

- 娘に電話して来院してもらう。

- 病院に入院していると説明する。

▶午後98

術後1週間が経過した。Aさんは日中は病室で眠っていることが多いが、夜間は病棟内の廊下を徘徊している。

Aさんへの看護で最も適切なのはどれか。

- 朝は無理に起こさない。

- 午後にレクリエーション活動を計画する。

- 夕食の時間を就寝前に変更する。

- 夜間は病室の天井の電気をつけておく。

▶午後99

術後の経過は良好で2週間が経過した。食事は全粥、軟菜を8割程度摂取している。

娘に対するAさんの退院後の食事指導で適切なのはどれか。

- 食後の安静臥床を勧める。

- 食物繊維を多く含む食品の摂取を勧める。

- 1日の食事量を6~8回に分けて食べることを勧める。

- 食事時間が長くなっても満腹になるまで摂取するように勧める。

▶次の文を読み100~102の問いに答えよ。

Aちゃん(生後1か月、男児)は、2日前から嘔吐があり、昨日は噴水様嘔吐が5回あったため外来を受診し入院した。Aちゃんは体重4,200g、体温36.8℃、呼吸数36/分、心拍数120/分である。眼球結膜に黄染を認めない。上腹部に腫瘤を触知する。Aちゃんの血液検査データは、赤血球540万/μL、Ht45%、白血球10,100/μL、血小板58.6万/μL、アルブミン4.4g/dL、Na140mEq/L、K3.5mEq/L、Cl92mEq/L、動脈血pH7.48であった。

▶午後100

Aちゃんは入院時にも胃液様の嘔吐がみられた。

Aちゃんの現在の状態で考えられるのはどれか。

- 代謝性アシドーシス

- 呼吸性アシドーシス

- 代謝性アルカローシス

- 呼吸性アルカローシス

▶午後101

超音波検査と上部消化管造影の結果、Aちゃんは肥厚性幽門狭窄症と診断された。硫酸アトロピンによる保存療法で効果がなければ手術の予定である。硫酸アトロピンの静脈内注射を開始後、Aちゃんの嘔吐が消失したため、授乳を再開した。

授乳の方法で適切なのはどれか。

- 自律授乳にする。

- 授乳前後に排気する。

- 水平に抱いて授乳する。

- 授乳後は左向きに寝かせる。

▶午後102

その後もAちゃんは嘔吐はなく体重も増加したため、硫酸アトロピンの投与方法を静脈内注射から内服に変更することになった。

母親に説明する内容で最も適切なのはどれか。

- 「授乳後に飲ませてください」

- 「内服後に顔が赤くなることがあります」

- 「3日間嘔吐がなければ内服は中止になります」

- 「便に血が混じることがありますが心配はありません」

▶次の文を読み103~105の問いに答えよ。

A君(8歳、男児)は、頭痛、食欲不振、全身倦怠感、肉眼的血尿および両眼瞼の浮腫を主訴に病院を受診した。1か月前に扁桃炎に罹患した以外は既往歴に特記すべきことはない。扁桃炎は抗菌薬を内服し軽快した。血液検査の結果、溶連菌感染後急性糸球体腎炎と診断されて入院した。入院時、A君は体温36.8℃、呼吸数20/分、脈拍は80/分、整で血圧132/80mmHgであった。

▶午後103

A君の入院時の看護計画で適切なのはどれか。

- 水分摂取を促す。

- 背部の冷罨法を行う。

- 1日3回の血圧測定を行う。

- 食事の持ち込みを許可する。

▶午後104

入院3日目。両眼瞼の浮腫、肉眼的血尿は続いていた。看護師がバイタルサインを測定していると、A君は「頭が痛い。気持ち悪い」と訴えた。A君は体温36.8℃、呼吸数20/分、脈拍88/分、血圧142/86mmHgであった。

この状況からA君に起こりうる症状で注意するのはどれか。

- 耳痛

- 鼻閉

- 視野欠損

- 意識障害

▶午後105

入院後2週間が経過した。症状は軽快したが床上安静は続いている。仲が良かった同じ病室の児が退院して、A君はイライラして母親をたたくこともある。A君の母親は、毎日昼食後から夕食後まで面会をしている。

A君のストレスに対する看護師の対応で適切なのはどれか。

- 「家にすぐ帰れるから頑張ろう」

- 「お母さんにずっといてもらおう」

- 「好きなだけテレビを観ていいよ」

- 「ベッドに寝たままプレイルームに行こう」

▶次の文を読み106~108の問いに答えよ。

Aさん(17歳、女子、高校生)は、3か月前から月経初日に腹痛や腰痛が生じて、学校を休むようになったため婦人科を受診した。Aさんの月経周期は26~34日、持続日数は4~6日である。Aさんはコーヒーを毎朝1杯飲んでおり、運動習慣はない。Aさんは身長162cm、体重55kgであり、既往歴に特記すべきことはない。

▶午後106

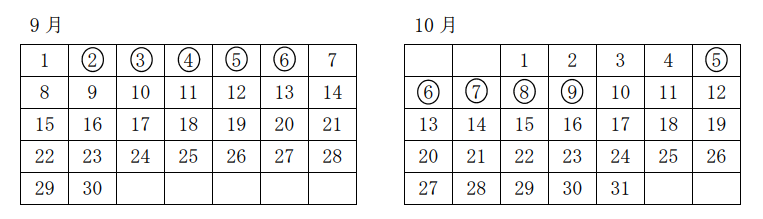

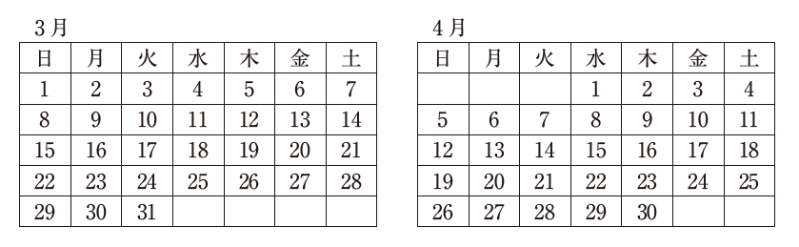

看護師はAさんの最近の月経状況について情報収集をした。月経時は普通サイズのパッドで対処しており、凝血塊が混じることはない。9月と10月のカレンダーを示す。

ただし、○は月経日を示す。

今回のAさんの月経周期を求めよ。

解答: ①②日

▶午後107

Aさんの月経のアセスメントで適切なのはどれか。

- 月経前症候群

- 月経困難症

- 希発月経

- 過多月経

▶午後108

診察の結果、器質的病変は確認されなかった。Aさんは「生活で何か気を付けることはありますか」と尋ねた。

Aさんへの月経時の生活指導で適切なのはどれか。

- 安静の保持

- 腰部の温罨法

- コーヒー摂取量の増量

- 腹部を締めつける下着の着用

▶次の文を読み109~111の問いに答えよ。

Aさん(32歳、男性、会社員)は、2年前にうつ病による入院歴がある。Aさんは仕事中に「新しい営業戦略を考えついた」と上司に大声でまとまりのない話を続け、止めようとすると激怒するようになった。会社から連絡を受けたAさんの両親に付き添われて精神科を受診したところ、Aさんは双極性障害と診断され入院した。

▶午後109

Aさんは常に動き回り、次々と他の患者に一方的に話しかけている。看護師が止めようとすると、Aさんは「自分は営業職なんだから、人と話すのは得意なんだ。邪魔しないでほしい」と強い語調で言い返してくる。

看護師の対応で優先されるのはどれか。

- 家族に付き添いを依頼する。

- Aさんを静かな場所へ誘導する。

- Aさんに病気に関する説明をする。

- 納得できるまで看護師に話すよう促す。

▶午後110

入院後3日が経過した。Aさんは自分の病室にいることはほとんどなく、自宅や会社に頻繁に電話したり、デイルームでノートに書き続けるなど、いつも忙しそうに過ごしている。食事の時間も落ち着かず、摂取量は毎食1/3から1/4程度である。

看護師の対応で適切なのはどれか。

- Aさんの食事を介助する。

- Aさんが栄養指導を受けられるよう調整する。

- Aさんに食事の摂取量が不足している事実を伝える。

- Aさんが自分から食事をしたい気持ちになるのを待つ。

▶午後111

入院後1週間が経過し、Aさんの食事摂取量は増えたが、他の患者への過度な干渉や、自宅への頻繁な電話は続いている。Aさんは「以前は仕事をしすぎて疲れただけで病気ではない。今すぐ退院して仕事に戻りたい」と話しているが、主治医は退院を許可していない。

看護師の対応で適切なのはどれか。

- Aさんの上司に配置転換を相談する。

- Aさんに入院前の言動の問題点を指摘する。

- Aさんの両親に入院の継続を説得してもらう。

- Aさんと現時点で可能なことや困難なことを確認する。

▶次の文を読み112~114の問いに答えよ。

Aさん(40歳、男性)は、大学1年生のときに統合失調症を発症し、精神科病院に20年入院している。今回、退院して両親と同居することになった。入院中は定期的に作業療法に参加しており、日常生活は自立している。服薬は自己管理となっているが、時々飲み忘れることがある。

▶午後112

Aさんは1週間後に退院する予定だが「退院したら薬を飲むのはやめようかな」と看護師に話すことがある。時々幻聴に関して訴えがあり、睡眠が不規則になる。

退院後Aさんが利用するサービスで最も適切なのはどれか。

- 訪問介護

- 精神科作業療法

- 精神科訪問看護

- 訪問リハビリテーション

▶午後113

退院後3か月、Aさんは処方どおりに服薬している。Aさんの母親から「退院してからずっと1日中家の中で何もせず過ごしています。夫は本人に働くよう言っています」と看護師に相談があった。

母親への対応として最も適切なのはどれか。

- 「もう一度入院を考えてみますか」

- 「アルバイトを探してはいかがですか」

- 「Aさんはどう考えているようですか」

- 「お薬の調整を主治医に相談してみましょうか」

▶午後114

Aさんは受診時に「毎日父親に責められます。実家を出て生活してみたいです」と訴えた。Aさんに単身生活の経験はない。

Aさんに勧める社会資源で最も適切なのはどれか。

- 自立訓練〈生活訓練〉

- 小規模多機能型居宅介護

- 短期入所〈ショートステイ〉

- 共同生活援助〈グループホーム〉

▶次の文を読み115~117の問いに答えよ。

Aちゃん(2歳4か月、女児)は、母と会社員の父と3人で暮らしている。Aちゃんは、脳性麻痺で寝たきりのため全介助で在宅療養をしていた。3か月前に、誤嚥性肺炎を発症して緊急入院し、気管切開をして人工呼吸器を装着した。現在、呼吸状態は安定しているが、啼泣時に気道閉塞があるため、夜間のみ人工呼吸器で呼吸管理を継続することになった。Aちゃんは自宅に戻って訪問看護を利用する予定である。身体障害者手帳(肢体不自由1級)を所持している。

▶午後115

Aちゃんの家族に必要な人工呼吸器による呼吸管理の指導の内容について適切なのはどれか。

- アラーム音は即座に消音する。

- 人工呼吸器の設定は変更してもよい。

- 加湿器の滅菌蒸留水は2日ごとに交換する。

- 気管カニューレ抜去時は新しいものを挿入する。

▶午後116

Aちゃんの家族への指導は順調に行われ退院することになった。

Aちゃんの退院に向けて訪問看護師が連携をとる職種はどれか。

- 保健師

- 保育士

- 社会教育主事

- 介護支援専門員

▶午後117

Aちゃんの母親から「家で育てることがこんなに大変だとは思わなかった。疲れました」と訪問の際に訴えがあった。

Aちゃんの母親の話を聞いた後の訪問看護師の対応として最も適切なのはどれか。

- 「すぐに入院ができる病院を探します」

- 「お母さんが頑張らないと駄目ですよ」

- 「お父さんに休職してもらいましょうか」

- 「ヘルパーさんに来てもらうことを検討しましょうか」

▶次の文を読み118~120の問いに答えよ。

午前6時30分、A県立病院の看護師は勤務中に突然、立っていられないほどの大きな揺れを感じた。病院の電源は自家発電に切り替わりA県北部を震源とするマグニチュード7.0の地震が発生したと院内放送があった。

▶午後118

病棟看護師が発災直後にとる行動で最も優先するのはどれか。

- 病棟内の患者の安全確認

- 病院外への患者の避難誘導

- 水道・ガスの被害状況の確認

- 患者への病棟内は安全という通知

▶午後119

多くの傷病者が病院に運ばれてきた。医師の指示により看護師がトリアージを行った。

誤っているのはどれか。

- 歩行できているか確認する。

- 呼吸をしているか確認する。

- 血圧を測定する。

- 従命反応をみる。

▶午後120

看護師はトリアージを待っている被災者の1人が床に倒れているのを発見した。

看護師が最初に行う対応で適切なのはどれか。

- 自動体外式除細動器〈AED〉を装着する。

- 呼びかけに対する反応を確認する。

- 胸骨圧迫を開始する。

- 大声で人を呼ぶ。

資料 厚生労働省「第100回保健師国家試験、第97回助産師国家試験、第103回看護師国家試験及び第103回看護師国家試験(追加試験)の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第103回看護師国家試験

平成26年2月16日(日)に実施された第103回看護師国家試験について、午後問題のうち必修問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第103回看護師国家試験

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

午後 必修問題

日本の令和5年(2023年)における主要死因別にみた死亡率が最も高いのはどれか。

- 肺炎

- 心疾患

- 悪性新生物〈腫瘍〉

- 脳血管疾患

循環式浴槽の水質汚染によって発生するのはどれか。

- B型肝炎

- マラリア

- レジオネラ肺炎

- 後天性免疫不全症候群〈AIDS〉

要介護認定の申請先はどれか。

- 都道府県

- 市町村

- 診療所

- 訪問看護ステーション

医師の指示を受けて看護師が行うことのできる業務はどれか。

- 薬剤の処方

- 死亡の判定

- 静脈内注射

- 診断書の交付

思春期に分泌が増加するホルモンはどれか。

- グルカゴン

- オキシトシン

- カルシトニン

- アンドロゲン

令和4年(2022年)の国民生活基礎調査で、単独世帯の占める割合はどれか。

- 12.9%

- 32.9%

- 52.9%

- 72.9%

地域包括支援センターを設置できるのはどれか。

- 国

- 都道府県

- 市町村

- 健康保険組合

保健師助産師看護師法で規定されている看護師の義務はどれか。

- 看護研究

- 記録の保存

- 秘密の保持

- 関係機関との連携

正常な胃液のpHはどれか。

- pH1~2

- pH4~5

- pH7~8

- pH10~11

死の三徴候に含まれるのはどれか。

- 呼名反応の消失

- 対光反射の消失

- 肛門緊張の消失

- 深部腱反射の消失

心原性ショックで直ちに現れる徴候はどれか。

- 血圧の上昇

- 体温の上昇

- 尿量の増加

- 脈拍数の増加

呼吸困難がある患者の安楽な体位はどれか。

- 起坐位

- 仰臥位

- 砕石位

- 骨盤高位

尿の回数が異常に多い状態を表すのはどれか。

- 頻尿

- 乏尿

- 尿閉

- 尿失禁

ジゴキシンの主な有害な作用はどれか。

- 振戦

- 不整脈

- 聴覚障害

- 満月様顔貌〈ムーンフェイス〉

ウイルスが原因で発症するのはどれか。

- 血友病

- 鉄欠乏性貧血

- 再生不良性貧血

- 成人T細胞白血病〈ATL〉

医療機関における麻薬の取り扱いについて正しいのはどれか。

- 麻薬と毒薬は一緒に保管する。

- 麻薬注射液は複数の患者に分割して用いる。

- 使用して残った麻薬注射液は病棟で廃棄する。

- 麻薬注射液の使用後のアンプルは麻薬管理責任者に返却する。

主観的情報はどれか。

- 呼吸数

- 飲水量

- 苦悶様の顔貌

- 息苦しさの訴え

右片麻痺患者の寝衣交換で適切なのはどれか。

- 左から脱がせ、右から着せる。

- 左から脱がせ、左から着せる。

- 右から脱がせ、左から着せる。

- 右から脱がせ、右から着せる。

転倒・転落するリスクの高い薬はどれか。

- 去痰薬

- 降圧薬

- 抗菌薬

- 消化酵素薬

鎖骨下静脈へ中心静脈カテーテルを挿入する際に起こりやすい合併症はどれか。

- 肺炎

- 気胸

- 嗄声

- 無気肺

点滴静脈内注射の血管外漏出で注意すべき初期症状はどれか。

- 疼痛

- 水疱

- 潰瘍

- 皮膚壊死

湿性罨法はどれか。

- 氷枕

- 冷パップ

- 湯たんぽ

- 電気あんか

気管内吸引の時間が長いと低下しやすいのはどれか。

- 血圧

- 体温

- 血糖

- 動脈血酸素飽和度〈SaO2〉

思春期に特徴的にみられるのはどれか。

- 愛着行動

- 分離不安

- 自己同一性の確立

- 基本的信頼関係の確立

令和5年(2023年)の国民健康・栄養調査において、運動習慣のある女性の割合が最も高いのはどれか。

- 30~39歳

- 40~49歳

- 50~59歳

- 60~69歳

- 70歳以上

資料 厚生労働省「第100回保健師国家試験、第97回助産師国家試験、第103回看護師国家試験及び第103回看護師国家試験(追加試験)の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第103回看護師国家試験

平成26年2月16日(日)に実施された第103回看護師国家試験について、午前問題のうち状況設定問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2025/2026」と合わせてご活用ください。

▼第103回看護師国家試験

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

午前 状況設定問題

▶次の文を読み91~93の問いに答えよ。

Aさん(25歳、男性、飲食店店員)は、2日前から感冒様症状があり、夜眠ろうとして横になるが息苦しくて眠れず、歩行や会話も困難となり、夜間にAさんの家族に伴われて救急外来を受診した。Aさんは地元の野球チームに所属し、休日には練習に参加しており、最近は残業が多く疲れていた。診察の結果、Aさんは気管支喘息発作と診断され、気管支拡張薬、副腎皮質ステロイドによる治療と、フェイスマスクによる酸素投与が行われたが、改善がみられず入院した。

▶午前91

入院後Aさんは呼吸困難が増悪し、発汗が著明であった。

入院時の看護として最も適切なのはどれか。

- 全身清拭を行う。

- セミファウラー位とする。

- 鎮静薬の処方を医師に相談する。

- 口をすぼめてゆっくりと息を吐くように指導する。

▶午前92

入院後も呼吸困難や頻呼吸、呼吸性アシドーシスの改善が認められないため、鼻と口を覆うタイプのマスクを用いた非侵襲的陽圧換気を行うことになった。

Aさんへの説明で最も適切なのはどれか。

- 「話すことができなくなります」

- 「機械に合わせて呼吸してください」

- 「自分でマスクの位置を調整しても問題ありません」

- 「空気の圧力がかかるので息が吐きにくくなります」

▶午前93

非侵襲的陽圧換気開始後、Aさんの呼吸状態は改善した。酸素投与も中止となり、歩行時の呼吸状態の悪化を認めないため、近日中に退院する予定である。

退院時のAさんへの指導として最も適切なのはどれか。

- 「食事の制限はありません」

- 「お酒は飲んでも大丈夫です」

- 「野球はやめた方がよいでしょう」

- 「ストレスをためないようにしてください」

▶次の文を読み94~96の問いに答えよ。

Aさん(56歳、女性、主婦)は、胆石症と診断され、腹腔鏡下胆囊摘出術予定で入院した。Aさんは身長152cm、体重70kgである。Aさんは、数年前に脂質異常症を指摘されたが、治療は受けていない。Aさんにその他の特記すべき既往歴はない。

▶午前94

看護師が手術オリエンテーションを行い、術後の入院期間は5日程度であると説明した。これに対してAさんは「1年前に妹が同じ手術を受けたが、食事はしばらく食べられず3週間以上管が抜けなかった。自分にも妹と同じ合併症が起こるかもしれない」と心配そうに話した。

Aさんが心配している、妹に起こった合併症はどれか。

- 肺炎

- 胆汁瘻

- 皮下気腫

- 深部静脈血栓症

▶午前95

Aさんは、全身麻酔下で気腹法による腹腔鏡下胆囊摘出術を受けた。

手術中にAさんに最も生じやすいのはどれか。

- 褥瘡

- 高体温

- 無気肺

- 脳梗塞

▶午前96

Aさんの術後の経過は良好で、退院の許可が出た。

退院後の日常生活に関する説明で正しいのはどれか。

- 「低蛋白食を摂取してください」

- 「退院後1週間、シャワー浴はできません」

- 「脂肪分の多い食事で下痢をするかもしれません」

- 「傷口が赤く腫れてきたら、消毒をしてください」

▶次の文を読み97~99の問いに答えよ。

Aさん(72歳、女性)は、1人で暮らしている。Aさんは1年前に夫を亡くした後、近所付き合いが少なくなっていた。遠方に住むAさんの息子が時々電話で様子を確認していた。最近は元気がなく、Aさんの息子が心配して様子を見に来たところ、食事を食べた様子がなく、ごみは捨てられていなかった。Aさんは発熱してぐったりしており、息子に連れられて病院を受診した。Aさんは脱水状態の治療と抑うつ状態の疑いのため検査が必要であると判断されて入院した。Aさんの既往歴に特記すべきことはない。

▶午前97

Aさんは入院直後、Mini-Mental State Examination〈MMSE〉30点であった。

さらに情報収集のために用いるアセスメント方法で適切なのはどれか。

- DBDスケール〈Dementia Behavior Disturbance Scale〉

- Hoehn-Yahr〈ホーエン・ヤール〉の重症度分類

- GDS〈Geriatric Depression Scale〉15

- Borg〈ボルグ〉スケール

▶午前98

入院後1週間、Aさんの脱水状態は改善したが臥床していることが多い。Aさんは排泄時、手すりを使用してトイレまで歩行しているが、着脱動作が緩慢で失禁することが多い。

Aさんへの排泄援助として最も適切なのはどれか。

- オムツの着用を勧める。

- トイレに近い病室に変更する。

- 膀胱留置カテーテルの挿入を検討する。

- ポータブルトイレをベッドの横に設置する。

▶午前99

入院後1か月、Aさんは内服治療により病棟内での活動範囲が拡大し、自立してできることが増えた。自宅へ退院することが方針として決まったが、Aさんは「家に帰っても1人だし、大丈夫かしら」と看護師に話す。

このときのAさんへの声かけで適切なのはどれか。

- 「薬の量を増やしてもらえるように主治医に相談してみましょう」

- 「1人でできることが多くなったからもう大丈夫ですね」

- 「心配なことについてゆっくりお聞きしますよ」

- 「お疲れのようなのでベッドで休みましょう」

▶次の文を読み100~102の問いに答えよ。

Aさん(85歳、男性)は、5年前に脳梗塞を発症し右片麻痺があり、要介護3の認定を受けた。Aさんの子どもは遠方に住んでおり、腰痛のあるAさんの妻(80歳)が1人で介護している。Aさんは、週2日通所介護を利用している。

▶午前100

Aさんの妻は「夜中にオムツを替えるために毎日起こされ、腹が立ちます」と通所介護の送り迎えを担当している看護師に訴えた。

最初にAさんの妻へ話しかける言葉で適切なのはどれか。

- 「主治医に相談しましょう」

- 「これまで通り頑張りましょう」

- 「夜眠れないと本当に大変ですね」

- 「Aさんはもっとつらいと思いますよ」

▶午前101

Aさんに優先されるサービスはどれか。

- 訪問入浴介護

- 夜間対応型訪問介護

- 特定施設入居者生活介護

- 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)

▶午前102

3年後、Aさんは誤嚥性肺炎で入退院を数回繰り返したことからADLが低下し、要介護5になった。そのため、Aさんの妻の腰痛が悪化し、Aさんは介護老人福祉施設に入所した。入所後1か月が経過し、Aさんは発熱、傾眠傾向が続いている。Aさんの妻は医師から死期が近いと説明を受け動揺した。Aさんの妻は「自宅で看取ることができず、夫に悪いと思っています」と施設の看護師に話した。

Aさんの妻への声かけで最も適切なのはどれか。

- 「あなたがしっかりしましょう」

- 「自宅で看取るようにしましょう」

- 「長い間、十分介護をしてきましたよ」

- 「私たちが看取りますので大丈夫ですよ」

▶次の文を読み103~105の問いに答えよ。

Aちゃん(1歳0か月、女児)は、つかまり立ちをしようとしてテーブルの上に手をかけたところ、熱い味噌汁の入ったお椀をひっくり返して前胸部と右前腕に熱傷を負ったため母親とともに救急外来を受診した。来院時、Aちゃんは、体温36.8℃、呼吸数36/分、心拍数120/分、血圧90/60mmHgであり、機嫌が悪く泣いている。

▶午前103

Aちゃんの前胸部と右前腕には発赤と一部に水疱がみられ、看護師が創部に軽く触れると激しく泣いた。

Aちゃんの熱傷の受傷深度として考えられるのはどれか。

- Ⅰ度

- 浅達性Ⅱ度

- 深達性Ⅱ度

- Ⅲ度

▶午前104

Aちゃんは、創部の処置と経過観察のため入院した。処置室で点滴静脈内注射と創部の処置を医師1人と看護師2人で行うことになった。看護師がAちゃんの母親に同席するよう促すと「かわいそうで見ていられるか不安です」と話した。

母親のつらさを受け止めた後の対応で適切なのはどれか。

- 「Aちゃんがかわいそうですよ」

- 「Aちゃんはもっとつらいですよ」

- 「Aちゃんが頑張る姿を見届けるべきですよ」

- 「Aちゃんにとってお母さんが支えになりますよ」

▶午前105

Aちゃんの創部は治癒傾向にあり、退院して外来で処置を継続することになった。Aちゃんの母親は「子どもに痛い思いをさせてしまいました。私が気を付けないといけませんね」と話している。

家庭内での事故予防について、Aちゃんの母親に指導する内容として優先度が高いのはどれか。

- 調理の工夫

- 重症事故事例の提示

- 1歳児の行動の特徴

- Aちゃんへの説明の方法

▶次の文を読み106~108の問いに答えよ。

Aちゃんは、在胎37週0日に正常分娩で体重3,200gで出生した。AちゃんのApgar〈アプガー〉スコアは1分後9点、5分後10点であった。出生時は、体温37.1℃、呼吸数42/分、心拍数154/分であり、頭部に産瘤があった。Aちゃんの両親の血液型はB型Rh(+)である。

▶午前106

生後1日。Aちゃんは、体重3,100g、体温37.0℃、呼吸数38/分、心拍数142/分で、皮膚に黄染はみられない。Aちゃんは看護師の手指が手掌に触れると握り締めた。オムツ交換時には、暗緑色の便が少量みられた。

Aちゃんの状態として考えられるのはどれか。2つ選べ。

- 早産児である。

- 頻脈がみられる。

- 移行便がみられる。

- 把握反射がみられる。

- 生理的体重減少の範囲である。

▶午前107

生後3日。Aちゃんは母乳をよく飲み、体重3,050g、体温37.2℃、呼吸数34/分、心拍数136/分である。昨日は排尿6回、排便4回であった。Aちゃんの母親は、Aちゃんの顔の黄染を心配している。Aちゃんの血液検査データは血清総ビリルビン13mg/dLである。

Aちゃんの母親への説明で適切なのはどれか。

- 「生理的な黄疸です」

- 「早発性の黄疸です」

- 「光線療法を受けると思います」

- 「頭のこぶで黄疸が強くなります」

▶午前108

生後5日、午前9時に沐浴が行われた。Aちゃんは、体重3,210g、体温36.9℃、呼吸数36/分、心拍数138/分である。昨日は排尿7回、排便5回であった。眼脂は認めない。午前11時に母児ともに退院予定である。

退院前のAちゃんへの処置で優先度が高いのはどれか。

- 殿部の清拭

- 哺乳量の測定

- 抗菌薬の点眼

- ビタミンK2シロップの与薬

▶次の文を読み109~111の問いに答えよ。

Aさん(25歳、初産婦)は、妊娠40週0日に3,600gの女児を正常分娩した。出血量は250mL、持続した出血はない。分娩後、Aさんは児を見て「かわいい」と言い、授乳している。乳管口の開口数は左右1本ずつである。分娩2時間後、子宮底の位置は臍下1横指で、硬度は良好であった。

▶午前109

産褥1日。Aさんは「トイレに行ったら、小さい血の塊が1個出ました」と訴えた。看護師が観察すると、Aさんは、体温36.5℃、脈拍60/分であった。子宮底の位置は臍上1横指で、硬さは昨日より軟らかくなっていた。乳管口の開口数は左右2本ずつである。

このときのAさんへの対応で優先度が高いのはどれか。

- 人工乳を勧める。

- 腹部の温罨法をする。

- ベッド上の安静を勧める。

- 子宮底の輪状マッサージをする。

▶午前110

産褥3日。Aさんの体調は回復してきているが「急にお乳全体が張ってきて痛い」と言う。看護師が観察するとAさんは体温37.0℃、脈拍70/分であった。授乳前は両乳房が腫脹し、乳管口の開口数は左右4本ずつあり、移行乳がみられた。授乳後は両乳房の腫脹が軽減した。

Aさんの状態として考えられるのはどれか。

- 乳腺炎

- 産褥熱

- 乳房緊満

- 乳管閉塞

▶午前111

産褥5日。母児ともに経過は順調で、本日、退院予定である。Aさんの乳汁分泌は良好で自律授乳をしており、1回の授乳時間は15分である。児は3,690g、昨日は排尿8回、排便4回であった。Aさんは「家に帰っても、このまま母乳で育てたい」と言う。

このときの看護師のAさんへの説明で正しいのはどれか。

- 1日6回の授乳にする。

- 昼間は乳房に冷湿布をする。

- 蛋白質を多く含む食品を摂る。

- 児の排尿は1日1回あればよい。

▶次の文を読み112~114の問いに答えよ。

Aさん(35歳、女性)は、右肋骨の骨折で2日前に整形外科病棟に入院した。上半身に多数の内出血のあとがあり、受け持ち看護師がAさんに話を聞いた。Aさんは、夫は機嫌が悪いと暴力を振るい、時には投げ飛ばすこともあり、今回も夫に殴られて骨折したと話した。Aさんは、毎日面会に来る夫に非常におびえており「今話したことは夫には絶対に言わないでほしい。骨折の処置だけしてください」と言う。Aさんは専業主婦で夫と2人で暮らしており、近くに親類や知り合いはいない。

▶午前112

受け持ち看護師の対応で適切なのはどれか。

- 夫にも事情を確認する。

- 夫の暴力について今後は話題にしない。

- Aさんから夫に暴力をやめるように伝えることを勧める。

- 病院から警察に通報する必要があることをAさんに伝える。

▶午前113

Aさんには、不眠や急におびえたように震え出す様子がみられた。鎮痛薬を増量したが、骨折による痛みは全く軽減していない。睡眠薬も開始したが、不眠も改善していない。受け持ち看護師はどのように対応したらよいか分からず、リエゾン精神看護を専門とする看護師に相談した。

リエゾン精神看護を専門とする看護師の介入として適切なのはどれか。

- Aさんと夫が話し合う場を設定する。

- 精神科病棟への転棟を看護師長に指示する。

- リラクセーション法による介入を受け持ち看護師と計画する。

- 睡眠薬の増量を主治医と相談するよう受け持ち看護師に伝える。

▶午前114

Aさんの今後の治療に向けて、病院内でチームを編成することになった。

チームに組み入れる専門職で優先度が高いのはどれか。

- 栄養士

- 理学療法士

- 作業療法士

- 心理専門職

▶次の文を読み115~117の問いに答えよ。

Aさん(58歳、男性)は、3年前に直腸癌と診断され、手術を受けてストーマを造設した。その後Aさんは直腸癌を再発し、治療を行ったが効果がなく、腹部の癌性疼痛を訴えたため、疼痛をコントロールする目的で入院していた。Aさんは「自宅で療養したい。痛みは取り除いてほしいが、延命治療は望まない」と在宅療養を希望した。現在、Aさんはオキシコドン塩酸塩を1日2回内服し、食事は食べたいものを少量ずつ食べているが、摂取量が減少している。Aさんの家族は56歳の妻と他県で仕事をしている長女である。

▶午前115

Aさんは退院後、訪問診療と訪問看護を利用することになった。

訪問看護師が、Aさんと家族に説明する内容で適切なのはどれか。

- 「お風呂に入るのはやめましょう」

- 「自宅ではベッド上で安静にしてください」

- 「ストーマのパウチの交換をお手伝いします」

- 「ストーマがあるので副作用の便秘は心配ありません」

▶午前116

退院後、Aさんは痛みが強くなってきた。医師はオキシコドン塩酸塩を増量したが、Aさんは眠気が強くなり「薬を飲みたくない」と訴えた。そのため、フェンタニル貼付剤に切り替え、レスキューとしてモルヒネ塩酸塩が処方された。

訪問看護師によるAさんの家族への指導で適切なのはどれか。

- 保管用の金庫を準備する。

- フェンタニル貼付剤は痛みのある部位に貼る。

- フェンタニル貼付剤は痛みが出始めたら交換する。

- 残ったオキシコドン塩酸塩は医療機関に返却する。

▶午前117

Aさんの傾眠傾向が強まり、時々無呼吸がみられるようになった。Aさんは食事や水分の摂取量は少ないが、疼痛を訴えることはない。Aさんの妻は「できればこのまま自宅でみていきたい」と話している。

Aさんを自宅で看取るための訪問看護師の対応として適切なのはどれか。

- 高カロリー輸液の開始を医師と相談する。

- 24時間の継続した観察をAさんの家族へ指導する。

- 仕事を辞めて介護を行うようにAさんの長女を説得する。

- 今後起こりうる身体症状の変化をAさんの家族へ説明する。

▶次の文を読み118・119の問いに答えよ。

Aさん(65歳、男性)は、大動脈弁狭窄症で大動脈弁置換術が実施された。術後2日、Aさんは集中治療室に入室中である。Aさんは中心静脈ライン、心囊・縦隔ドレーン、胸腔ドレーン、動脈ライン、3本の末梢静脈ライン、膀胱留置カテーテルが挿入されている。Aさんの意識は清明で、呼吸状態、循環動態は安定しているが、挿入されているライン類を気にする様子がみられる。

▶午前118

ライン類の抜去事故を予防するための看護師の対応として最も適切なのはどれか。

- ラインを挿入している上肢をシーネで固定する。

- 抜去できるラインはないか医師に相談する。

- 1時間毎にAさんの状態を観察する。

- 鎮静薬を使用する。

▶午前119

術後3日。Aさんは、術後のバイタルサインも安定しているため、一般病室に転室となった。現在は末梢静脈ラインと胸腔ドレーンが挿入されている。

Aさんのドレーン管理について正しいのはどれか。

- ドレーンバッグは挿入部より高い位置で保持する。

- 体位変換時は胸腔ドレーンをクランプする。

- 持続的に陰圧となっているか観察する。

- ドレーンのミルキングは禁忌である。

資料 厚生労働省「第100回保健師国家試験、第97回助産師国家試験、第103回看護師国家試験及び第103回看護師国家試験(追加試験)の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第103回看護師国家試験

平成26年2月16日(日)に実施された第103回看護師国家試験について、午前問題のうち必修問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第103回看護師国家試験

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

午前 必修問題

日本の令和5年(2023年)における出生数に最も近いのはどれか。

- 20万人

- 70万人

- 120万人

- 170万人

平均寿命は[ ]歳の平均余命である。

[ ]に入るのはどれか。

- 0

- 5

- 10

- 20

労働基準法で原則として定められている休憩時間を除く1週間の労働時間はどれか。

- 30時間を超えない。

- 40時間を超えない。

- 50時間を超えない。

- 60時間を超えない。

国民医療費に含まれる費用はどれか。

- 予防接種

- 正常な分娩

- 人間ドック

- 入院時の食事

全ての人が差別されることなく同じように生活できるという考え方を示しているのはどれか。

- ヘルスプロモーション

- ノーマライゼーション

- プライマリヘルスケア

- エンパワメント

出生時からみられ、生後3か月ころに消失する反射はどれか。

- 足踏み反射

- パラシュート反射

- Moro〈モロー〉反射

- Babinski〈バビンスキー〉反射

閉経前と比べ閉経後に低下するホルモンはどれか。

- 卵胞ホルモン

- 黄体形成ホルモン〈LH〉

- 卵胞刺激ホルモン〈FSH〉

- 副腎皮質刺激ホルモン〈ACTH〉

市町村保健センターの業務はどれか。

- 廃棄物の処理

- 人口動態統計調査

- 看護師免許申請の受理

- 地域住民の健康づくり

インシデントレポートの目的はどれか。

- 責任の追及

- 再発の防止

- 懲罰の決定

- 相手への謝罪

成人の1日の平均尿量はどれか。

- 100mL以下

- 200mL~400mL

- 1,000mL~1,500mL

- 3,000mL以上

普通の呼びかけで容易に開眼する場合、ジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉による評価はどれか。

- Ⅰ-3

- Ⅱ-10

- Ⅱ-30

- Ⅲ-100

黄疸で黄染を確認しやすい部位はどれか。

- 歯

- 毛髪

- 爪床

- 眼球結膜

頻回の嘔吐で起こりやすいのはどれか。

- 脱水

- 貧血

- 発熱

- 血尿

2型糖尿病の食事療法における1日のエネルギー摂取量の算出に必要なのはどれか。

- 体温

- 腹囲

- 標準体重

- 体表面積

抗血小板作用と抗炎症作用があるのはどれか。

- ヘパリン

- アルブミン

- アスピリン

- ワルファリン

注入時の浣腸液の温度で適切なのはどれか。

- 32~33℃

- 36~37℃

- 40~41℃

- 44~45℃

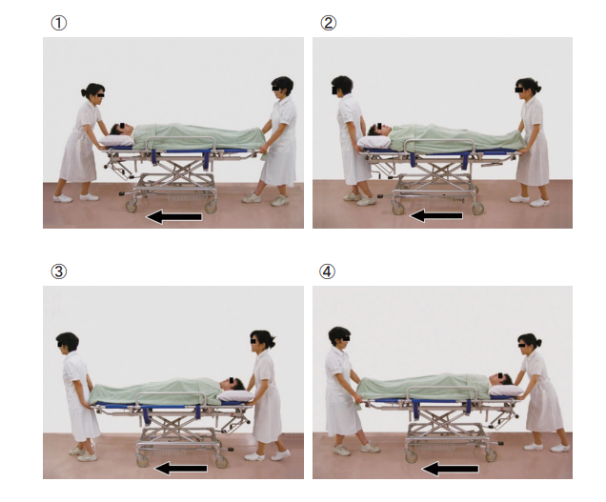

水平移動時の移送方法の写真を別に示す。

適切なのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

感染性廃棄物の廃棄容器に表示するのはどれか。

薬物の有害な作用を予測するために収集する情報はどれか。

- 身長

- 過敏症の有無

- 1日水分摂取量

- 運動障害の有無

一般検査時の採血に最も用いられる静脈はどれか。

- 上腕静脈

- 大腿静脈

- 大伏在静脈

- 肘正中皮静脈

酸素吸入中に使用を禁止するのはどれか。

- 携帯電話

- ライター

- 電動歯ブラシ

- 磁気ネックレス

創傷部位の創面の管理について正しいのはどれか。

- 洗浄する。

- 加圧する。

- 乾燥させる。

- マッサージする。

高齢者の転倒による骨折が最も多い部位はどれか。

- 頭蓋骨

- 肩甲骨

- 肋骨

- 尾骨

- 大腿骨

左心室から全身に血液を送り出す血管はどれか。

- 冠状動脈

- 下大静脈

- 肺動脈

- 肺静脈

- 大動脈

徒手筋力テストの判定基準は[ ]段階である。

[ ]に入るのはどれか。

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

資料 厚生労働省「第100回保健師国家試験、第97回助産師国家試験、第103回看護師国家試験及び第103回看護師国家試験(追加試験)の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第103回看護師国家試験

平成27年2月22日(日)に実施された第104回看護師国家試験について、午後問題のうち状況設定問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2025/2026」と合わせてご活用ください。

▼第104回看護師国家試験

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

午後 状況設定問題

▶次の文を読み91〜93の問いに答えよ。

Aさん(45歳、男性)は、便に血液が混じっていたため受診した。検査の結果、直腸癌と診断され、自律神経を部分温存する低位前方切除術が予定されている。

▶午後91

術後に予測されるのはどれか。

- 排尿障害

- 輸入脚症候群

- ストーマの陥没

- ダンピング症候群

▶午後92

術後1日。順調に経過し、Aさんは離床が可能になった。腹腔内にドレーンが1本留置され、術後の痛みに対しては、硬膜外チューブから持続的に鎮痛薬が投与されている。看護師がAさんに痛みの状態を尋ねると、Aさんは「まだ傷が痛いし、今日は歩けそうにありません」と話す。

このときの対応で最も適切なのはどれか。

- 体動時に痛む場合は歩行しなくてよいと説明する。

- 歩行には看護師が付き添うことを提案する。

- 歩行練習を1日延期することを提案する。

- 鎮痛薬の追加使用を提案し歩行を促す。

▶午後93

術後6日。ドレーンから茶褐色で悪臭のある排液があった。Aさんは、体温38.2℃、呼吸数20/分、脈拍82/分、整であった。

Aさんの状態で最も可能性が高いのはどれか。

- 腸炎

- 胆汁瘻

- イレウス

- 縫合不全

- 術後出血

▶次の文を読み94〜96の問いに答えよ。

Aさん(65歳、男性、会社員)は、午後2時、会議の最中に急に発語しづらくなり、右上下肢に力が入らなくなったため、同僚に連れられて救急外来を受診した。既往歴に特記すべきことはない。来院時、ジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉Ⅰ-3、瞳孔径は両側2.0mm。呼吸数18/分、脈拍60〜80/分、不整で、血圧176/100mmHg。右上下肢に麻痺がある。午後4時、Aさんの頭部CTの所見で特に異常は認められなかったが、MRIの所見では左側頭葉に虚血性の病変が認められた。

▶午後94

この後の治療でまず検討されるのはどれか。

- 血流の再開

- 脳浮腫の予防

- 出血性素因の除去

- 脳血管攣縮の治療

▶午後95

Aさんは心原性の脳梗塞と診断され、入院後に治療が開始された。入院後5日、意識レベルがジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉Ⅱ-30まで低下した。頭部CTで出血性梗塞と脳浮腫とが認められ、気管内挿管・人工呼吸器管理を行い、マンニトールを投与してしばらく経過をみることになった。

この時点の看護で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 電気毛布で保温する。

- 瞳孔不同の有無を観察する。

- 水分出納を正のバランスに管理する。

- Cushing〈クッシング〉現象に注意する。

- ベッドを水平位にして安静を維持する。

▶午後96

減圧開頭術後2週。気管内チューブは抜管され、意識レベルはジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉Ⅱ-10である。右上下肢の麻痺と運動性失語とが認められ、発語は少ない。利き手は右手である。

Aさんとのコミュニケーションの方法で最も適切なのはどれか。

- 筆談を促す。

- 文字盤を用いる。

- 大きな声で話す。

- イラストを用いる。

▶次の文を読み97・99の問いに答えよ。

Aさん(68歳、女性)は、2年前に高血圧症と診断され、カルシウム拮抗薬を服用している。高血圧をきっかけに、喫煙を1日30本から5本に減らし、飲酒を週3回から1回に減らした。また、減量に取り組み、2年間でBMIが25.5から22.9に変化した。Aさんは町の健康診査で骨密度が低下していることが分かり、整形外科を受診し骨粗鬆症と診断された。Aさんは「子どもができなかったし、夫もすでに亡くなりました。1人暮らしで家事は自分で行っているので、骨折や寝たきりの状態は困ります」と話した。

▶午後97

Aさんの骨粗鬆症の要因として最も考えられるのはどれか。

- 肥満

- 喫煙

- 出産経験がないこと

- カルシウム拮抗薬の服用

▶午後99

看護師がAさんに運動を勧めたところ、Aさんは「子どものころから運動は苦手で運動を続ける自信がない」と答えた。

指導の内容で最も適切なのはどれか。

- 歩行器を使って外出する。

- 腰背部の背屈運動をする。

- 介護予防サービスを利用する。

- 買い物のときに30分程度歩く。

▶次の文を読み100〜102の問いに答えよ。

Aちゃん(生後4か月、女児)は、4、5日前から鼻汁と咳嗽とが出現し、今朝から38.0〜39.0℃の発熱があり水分摂取が困難になったため受診した。検査の結果、RSウイルス抗原陽性で急性細気管支炎と診断され入院した。入院時、口唇色と顔色はやや不良、呼吸数60/分、心拍数150/分、血圧90/52mmHgで、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉88%であった。血液検査データは、赤血球480万/μL、Hb12.8g/dL、Ht39%、白血球12,000/μL、CRP5.5mg/dL。動脈血液ガス分析は、動脈血炭酸ガス分圧〈PaCO2〉45Torr、動脈血酸素分圧〈PaO2〉58Torrであった。胸部エックス線撮影で肺野に異常陰影は認められない。

▶午後100

このときのAちゃんに準備すべき物品で優先度が高いのはどれか。

- 加湿器

- 酸素吸入器

- 人工呼吸器

- 酸素濃度計

▶午後101

Aちゃんは点滴静脈内注射が開始された。処置中、Aちゃんは嗄声で啼泣したが流涙はなく、激しく抵抗することもなかった。処置後に病室に戻ったが、皮膚の弾性が低下しており活気がない。

看護師がAちゃんの呼吸状態と併せて観察する項目で優先度が高いのはどれか。

- 哺乳力

- 排尿の有無

- 排便の有無

- 瞳孔の大きさ

- 眼瞼結膜の色調

▶午後102

去痰薬の吸入を1日3回と、口腔内と鼻腔内の吸引を適宜実施するよう指示が出された。去痰薬の吸入後、聴診をすると呼吸数48/分、右上葉の呼吸音が減弱していた。

Aちゃんの排痰を促す適切な体位はどれか。

- 仰臥位

- 腹臥位

- 右側臥位

- 左側臥位

▶次の文を読み103〜105の問いに答えよ。

Aちゃん(10歳、女児)は、両親と3人で暮らしている。発熱と顔色不良とを主訴に受診し入院した。血液検査データは、Hb7.5g/dL、白血球75,000/μL、血小板4万/μLであった。骨髄検査の結果、急性リンパ性白血病と診断された。医師が両親とAちゃんに対し、病名と今後の抗癌薬治療および入院期間について説明した。両親はショックを受けていたが現実を受け止め、今後の治療や入院生活について質問し、経済的な不安を訴えた。

▶午後103

両親に情報提供する社会資源として最も適切なのはどれか。

- 養育医療

- 自立支援医療

- 児童扶養手当

- 高額療養費制度

- 小児慢性特定疾病の医療費助成

▶午後104

Aちゃんは中心静脈カテーテルが挿入され、寛解導入療法が開始された。抗癌薬が投与された後、維持液が100mL/時間で持続点滴されている。Aちゃんは「点滴が始まってから何回もおしっこが出ている。点滴を止めてほしい」と話している。

Aちゃんの訴えを受け止めた後のAちゃんに対する看護師の説明で適切なのはどれか。

- 「体の中の水分が足りないから必要だよ」

- 「白血病細胞をやっつけるために必要だよ」

- 「ご飯があまり食べられないからご飯の代わりに必要だよ」

- 「やっつけた白血病細胞のせいで腎臓を悪くしないために必要だよ」

▶午後105

入院後4か月。Aちゃんは治療が順調に進み、退院して外来で維持療法を行うことになった。

今後、学校に通学する際のAちゃんと母親に対する説明で適切なのはどれか。

- 「体育は見学してください」

- 「授業中はお母さんが付き添いましょう」

- 「給食はみんなと同じものを食べてよいです」

- 「日焼け止めクリームを塗って登校してください」

- 「体育館での全校集会は参加しない方がよいです」

▶次の文を読み106〜108の問いに答えよ。

Aさん(30歳、経産婦)は、妊娠40週1日で、妊娠経過は順調であった。本日、午後5時に体重3,900gの女児を正常分娩した。会陰縫合術を受け、分娩時出血量は400mLであった。分娩後2時間のバイタルサインは、体温37.1℃、脈拍64/分、血圧124/70mmHgであった。排尿後の子宮底の位置は臍下1横指、収縮良好で帰室した。Aさんは午後8時に夕食を全量摂取し、寝るまでに水を500mL飲んだ。

▶午後106

翌朝、Aさんは体温36.8℃、血圧116/66mmHgであった。就寝後から朝まで排尿はなく、子宮底の位置は臍高であった。

Aさんの状態で経過観察してよいのはどれか。

- 尿意なし

- 脈拍110/分

- 軟らかく触れる子宮底

- 会陰切開縫合部の痛み

▶午後107

産褥2日の午前10時。Aさんは「9時に排尿したとき、3cm大の血の塊がでました。大丈夫でしょうか」と訴えた。このとき、体温37.3℃、脈拍60/分、血圧120/64mmHgであった。子宮底の位置は臍高で軟らかく、後陣痛は増強している。乳管口の開口数は左右3本ずつで初乳がみられ、乳房の発赤、硬結および熱感はない。

Aさんの状態で最も疑われるのはどれか。

- 産褥熱

- 乳腺炎

- 子宮復古不全

- 妊娠高血圧症候群

▶午後108

産褥5日。Aさんは、体温37.0℃、脈拍66/分、血圧118/60mmHgであった。子宮底の位置は恥骨結合上3横指で、収縮は良好であった。児の体重は3,950g。直接授乳を行っており、授乳後に児はよく眠っていた。Aさんは「本日退院ですが、家で気をつけることは何でしょうか。教えてください」と話す。

Aさんに対する退院後の指導で最も適切なのはどれか。

- 「浴槽に入って清潔にしてください」

- 「蛋白質の少ない食事にしてください」

- 「悪露が増えたときは受診してください」

- 「授乳ごとに赤ちゃんへ追加のミルクを飲ませてください」

▶次の文を読み109〜111の問いに答えよ。

Aさん(52歳、女性、専業主婦)は、夫と2人の息子との4人で暮らしている。Aさんは内向的な性格であり、順番にまわってきた町内会の役員を引き受けたことで悩むことが多くなった。2か月前から食欲不振と不眠が続いている。1か月前から家事ができなくなり、死んでしまいたいと言い始めたため、夫が付き添って精神科を受診したところ、うつ病と診断された。

▶午後109

Aさんは「いつも体がだるくて、何もしたくない。生きていても皆に迷惑がかかるだけだ」と話す。体重減少と長期間続く不眠のため、疲れ果てた様子をみせていることから、その日のうちに入院し、薬物治療が開始された。

入院当日の観察項目で優先度が高いのはどれか。

- 清潔状態

- 水分摂取量

- 意識レベル

- 他者との交流状況

▶午後110

入院後1か月。Aさんは「私は役に立たない人間です。昔から妻や母親としての役割を果たせていませんでした」と発言している。食事は3分の2を摂取できるようになり、夜間も眠れていることから、主治医は認知療法への参加を勧めた。

この時点の認知療法で修正するのはどれか。

- 内向的な性格

- 低下した意欲

- Aさんと息子との親子関係

- 自分は役に立たない人間だという考え方

▶午後111

入院後2か月。Aさんと夫は主治医と面接し、Aさんは2週後に自宅への退院を目指すことになった。それ以来、Aさんは積極的に病院から自宅への外出を繰り返すようになったが、夕方に外出から戻ってくるとすぐにベッドに入り臥床していることが多くなった。

うつ病の回復期にあるAさんについて情報収集する項目で優先度が高いのはどれか。

- 希死念慮の確認

- 外出時の食事内容

- 外出時の服薬状況

- Aさんの家庭の経済状況

▶次の文を読み112〜114の問いに答えよ。

A君(8歳、男児)は、携帯型電子ゲームやサッカーが好きである。A君は宿題をしているときに、突然意識を失い、10数秒持続する四肢の屈曲を伴うけいれんを起こした。その後、全身の筋肉の収縮と弛緩を繰り返すけいれんが10秒程度続き、A君の呼吸は停止しチアノーゼが認められた。けいれんが終了し呼吸は回復したが、意識障害が持続していたため病院に救急搬送された。

▶午後112

A君の意識は徐々に回復したが、健忘が認められる。頭部CT検査で頭部外傷は認められなかった。A君は、てんかんの疑いで入院した。

A君に対する検査で優先度が高いのはどれか。

- 脳波検査

- 知能検査

- 人格検査

- 脳脊髄液検査

▶午後113

入院後1週。A君は同じ病室に入院している他の患児と話したり、漫画を読んだりしてベッド上で過ごしている。入院後は抗てんかん薬を服用し、発作はみられていない。

このときのA君への指導内容で最も適切なのはどれか。

- 1人で入浴する。

- 病棟の外を散歩する。

- 好きな携帯型電子ゲームで遊ぶ。

- 病棟レクリエーションへ参加する。

▶午後114

入院後1か月。A君の退院が決定した。

A君の家族に対する説明として適切なのはどれか。2つ選べ。

- 「今後サッカーは禁止です」

- 「十分な睡眠をとらせてください」

- 「規則正しい服薬が発作を予防します」

- 「発作時はタオルを口にかませてください」

- 「学校には病名を知らせる必要はないでしょう」

▶次の文を読み115〜117の問いに答えよ。

Aさん(35歳、男性、建設業)は、両親と3人で暮らしている。3年前の仕事中に屋根から転落して、第12胸髄を損傷した。1か月前から車で作業所に通い、作業中はほとんど車椅子に座っている。週1回の訪問看護を利用している。

▶午後115

訪問時、仙骨部に軽度の発赤を認めた。

褥瘡悪化予防のためにAさんに勧める内容で最も適切なのはどれか。

- 仙骨部のマッサージを行う。

- リクライニング式の車椅子を利用する。

- 作業中にプッシュアップ動作を取り入れる。

- 座るときは膝関節と股関節を60度に曲げる。

▶午後116

Aさんは繰り返し使用できるカテーテルによる間欠的自己導尿を行っている。

排尿のセルフケアの指導として最も適切なのはどれか。

- 24時間の蓄尿を勧める。

- カテーテルの挿入は無菌操作で行う。

- 急に発熱した場合は医師に連絡する。

- カテーテルを保管するケースの消毒薬は週1回交換する。

▶午後117

Aさんは自宅のトイレを利用している。緩下薬を内服し、2日に1回浣腸を行っている。猛暑が続く8月の訪問時にAさんは最近便秘がちで尿量も少ないと訪問看護師に繰り返し訴えた。

Aさんへの対応で最も適切なのはどれか。

- 水分の摂取を促す。

- 浣腸の回数を増やす。

- ポータブルトイレの利用を勧める。

- 医師に別の緩下薬の処方を依頼する。

▶次の文を読み118〜120の問いに答えよ。

Aさん(37歳、女性)は、アジアの出身で1か月前に日本人の夫(40歳)と娘(12歳)とともに日本に移住した。母国語以外に簡単な言葉であれば日本語と英語は理解できる。Aさんは、胸のしこりに気付き1週前に受診し、検査の結果、乳癌と診断された。今後の治療について説明を受けるため外来を受診する予定である。夫から「仕事が忙しく説明に立ち会えない。妻は日本語が上手く話せないがどうしたらいいですか」と電話があった。

▶午後118

このときの夫への対応で最も適切なのはどれか。

- 電話で治療について説明をする。

- 英語での説明を医師に依頼すると伝える。

- 母国語の医療通訳者について情報提供する。

- 日本語を話せる娘に通訳を依頼するよう伝える。

▶午後119

術前に、術後のAさんの苦痛の程度を確認する方法について説明をすることになった。

苦痛の程度を確認する方法として最も適切なのはどれか。

- 日本語を覚えてもらう。

- 母国語と日本語の対応表を準備する。

- ナースコールの利用方法を説明する。

- まばたきをしてもらうことを説明する。

▶午後120

入院初日。Aさんの同室の患者から、Aさんが使用している香水の香りが強く気分が悪くなるので何とかして欲しいという訴えがあった。病棟では香水の使用を禁止している。看護師が香水の使用をやめるように説明すると、Aさんは医師から何も言われていないと話した。

Aさんへの対応で最も適切なのはどれか。

- 個室の利用を勧める。

- 同室の患者を説得する。

- 禁止されている理由を説明する。

- 医師の許可があればよいと説明する。

資料 厚生労働省「第101回保健師国家試験、第98回助産師国家試験、第104回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第104回看護師国家試験

平成27年2月22日(日)に実施された第104回看護師国家試験について、午後問題のうち必修問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第104回看護師国家試験

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

午後 必修問題

▶午後1改題

日本の令和5年(2023年)における合計特殊出生率はどれか。

- 0.70

- 1.20

- 1.70

- 2.20

警察庁の「令和5年(2023年)中における自殺の状況」の自殺者の原因・動機のうち最も多いのはどれか。

- 学校問題

- 家庭問題

- 勤務問題

- 健康問題

食中毒の原因となるのはどれか。

- セラチア

- カンジダ

- サルモネラ

- クラミジア

要介護状態の区分の審査判定業務を行うのはどれか。

- 介護認定審査会

- 介護保険審査会

- 社会福祉協議会

- 社会保障審議会

社会的欲求はどれか。

- 安全の欲求

- 帰属の欲求

- 睡眠の欲求

- 排泄の欲求

乳幼児で人見知りが始まる時期はどれか。

- 生後1〜2か月

- 生後6〜8か月

- 生後18〜24か月

- 生後36〜42か月

人口年齢区分における15歳から64歳までの年齢区分はどれか。

- 従属人口

- 年少人口

- 老年人口

- 生産年齢人口

令和4年(2022年)の国民生活基礎調査で、世帯総数における核家族世帯の割合に最も近いのはどれか。

- 27%

- 42%

- 57%

- 72%

介護保険法に基づき訪問看護を行うことができる職種はどれか。

- 医師

- 薬剤師

- 理学療法士

- 介護福祉士

嚥下困難のある患者への嚥下訓練において連携する職種で最も適切なのはどれか。

- 歯科技工士

- 言語聴覚士

- 義肢装具士

- 臨床工学技士

体温を調節しているのはどれか。

- 橋

- 小脳

- 中脳

- 視床下部

意識障害がある患者への救命救急処置で最も優先されるのはどれか。

- 保温

- 輸液

- 酸素吸入

- 気道確保

低体温が起こるのはどれか。

- 尿崩症

- 褐色細胞腫

- 甲状腺機能低下症

- Cushing〈クッシング〉症候群

チアノーゼが出現するのはどれか。

- 血清鉄の増加

- 血中酸素分圧の上昇

- 血中二酸化炭素分圧の上昇

- 血中還元ヘモグロビン量の増加

貧血の定義で正しいのはどれか。

- 血圧が下がること

- 脈拍を自覚すること

- 立ち上がると失神すること

- 血色素量が減っていること

抗癌薬の副作用(有害事象)である骨髄抑制を示しているのはどれか。

- 嘔吐

- 下痢

- 神経障害

- 白血球減少

貼付剤として用いられる薬剤はどれか。

- フェンタニル

- リン酸コデイン

- モルヒネ塩酸塩

- オキシコドン塩酸塩

患者とのコミュニケーションで適切なのはどれか。

- 専門用語を用いて説明する。

- 視線を合わせずに会話をする。

- 沈黙が生じたら会話を終える。

- 患者の非言語的な表現を活用する。

成人の安静時における所見で異常なのはどれか。

- 体温36.2℃