平成26年2月14日実施の第100回保健師国家試験の全問題と正答を掲載します。

また、内容に応じて保健師国家試験受験者の必携テキスト「国民衛生の動向2025/2026」の参照章・ページを示します。問題を解きながら本誌を確認することで、より問題の理解を深めることできます。

分野別解説付き問題まとめ

- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の統計問題まとめ

- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の法律問題まとめ

- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の感染症問題まとめ

- 保健師国家試験 疫学・保健統計学問題まとめ

を合わせて活用しながら、合格に近づく過去問対策を進めて頂ければ幸いです。

なお、最新の統計の記載、法律の改正、不適切問題などにより、一部問題を改変、削除しています。

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

第100回保健師国家試験目次

第100回保健師国家試験・午前(55問)

▶午前1

保健師の歴史に関する事項とその対策の組合せで正しいのはどれか。

- 開拓保健婦制度――入植者の健康管理

- 保健婦駐在制度――健兵健民政策

- 保健婦の身分の確立――GHQ覚書による公衆衛生対策

- 国民健康保険保健婦の市町村移管――特定健康診査

▶午前2

市の健康課題の解決に適切なのはどれか。

- 市が現在実施している保健福祉事業の中で解決を考える。

- 健康課題の対象者を医療モデルで捉える。

- 地域のキーパーソンの意見を優先する。

- ソーシャルキャピタルを活用する。

▶午前3

保健師が行う家庭訪問の対象者と根拠法令の組合せで正しいのはどれか。

- 1歳6か月の児――母子保健法

- 介護を要する者――介護保険法

- 特定保健指導対象者――高齢者の医療の確保に関する法律

- 結核登録票に登録されている者――感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

▶午前4

要介護高齢者の多い町でコミュニティ・エンパワメントを示す状況はどれか。

- 住民による高齢者サロン活動が実施される。

- 介護予防の方法を介護支援専門員が話し合う。

- 住民との話し合いの場で専門職が積極的に解決方法を提案する。

- 要介護高齢者の家族が抱える問題を当事者たちの問題と住民が認識する。

▶午前5

3歳児健康診査において確認するのはどれか。

- しりとりができる。

- 円を描くことができる。

- 自分の「前後」「左右」がおおよそ分かる。

- 約束やルールを守って遊ぶことができる。

▶午前6

市の保健師は、認知症の高齢者への支援には地域で支え合いができる体制を構築することが必要と考え、市内の中学校に出向いて生徒に対して認知症に関する健康教育を行うことにした。

媒体として最も効果的なのはどれか。

- 認知症高齢者の頭部MRI

- 県内の認知症高齢者数の推移のグラフ

- 市内の介護ボランティアグループのリスト

- 認知症高齢者を介護する家族が介護体験を語る映像

▶午前7

2年前に発足し、定期的に活動している精神障害者の家族会。

今後も活発に活動するための保健師の対応で適切なのはどれか。

- 運営資金の確保

- 家族会の会の進行

- 年間行事計画の作成

- リーダーへの精神的支援

▶午前8

地区踏査による情報収集の特長はどれか。

- 地区の環境を把握することができる。

- 地区の医療費を分析することができる。

- 地区の健康指標の情報を得ることができる。

- 1回の地区踏査で十分な情報を得ることができる。

▶午前9

保健師は、BMI28以上の人を対象に生活習慣病予防のための健康づくり教室を企画した。教室は、1回目を講話、2回目を運動指導、3回目を調理実習で構成した3日間で行い、教室終了後6か月に参加者を集めて評価を行う。

評価を行う際のアウトカム指標で最も適切なのはどれか。

- 血圧の変化

- 腹囲の減少率

- 実施日ごとの参加者数

- 生活習慣病による通院者数

▶午前10

市ではボランティア組織の活動を活性化させるために、地区の健康づくりリーダーを養成することにした。

対象者を選定する方法で最も適切なのはどれか。

- 保健師の推薦

- 市民への募集

- 自治会長の推薦

- 自治会員の輪番制

▶午前11

人口4万人、高齢化率31%の市。保健師は高齢者の生活と健康問題の実態を把握するため、グループインタビューを行いたいと考えた。

優先的に行うグループはどれか。

- 民生委員

- 消防団員

- 商工会議所役員

- 食生活改善推進員

▶午前12

人口30万人の市。市内にロコモティブシンドローム予防を目的としたウォーキンググループが8つある。保健師は、これらのグループが交流することによって連携し組織化した活動を行うことを支援したいと考えた。

保健師の支援で優先度が高いのはどれか。

- 活動目的を提案する。

- 運営規則の作成を促す。

- ロコモティブシンドローム予防の資料を提供する。

- ロコモティブシンドロームに関連した地域の課題を共有する場を設定する。

▶午前13

市では、認知症高齢者の徘徊についての家族からの相談や、警察に保護される事例が増加した。保健師は認知症高齢者の徘徊について地域で対応するケアシステムの構築が必要と考え、地域の関係者を集めた会議を開催することにした。

初回の会議で検討する内容として最も適切なのはどれか。

- 認知症高齢者家族会の設立

- 徘徊高齢者の見守りの役割分担の決定

- 会議の構成員の徘徊高齢者への対応状況の共有

- 会議の構成員の認知症高齢者に関する知識の確認

▶午前14

3歳児の母親。「子どもが専門医療機関で自閉症と診断されました。夫は仕事で忙しく、育児は自分に任されてきました。子どもが多動でパニックを起こすと手が付けられないので、外出することは少ないです。主治医に対応の方法を聞きましたが、うまく対応できません」と保健センターに相談のため来所した。

保健師の支援で優先度が高いのはどれか。

- 保育所への入所を勧める。

- 自閉症児の家族会を紹介する。

- 夫と一緒に来所することを勧める。

- 地域子育て支援センターを紹介する。

▶午前15改題

令和4年(2022年)の歯科疾患実態調査結果で正しいのはどれか。

- 歯みがきの回数は1日3回以上が最も多い。

- う蝕を持つ者の割合は65~74歳が最も多い。

- 歯肉に所見のある者の割合は55~59歳が最も多い。

- 80歳では20歯以上自分の歯を有する者の割合が5割を超える。

▶午前16

医療費の助成と根拠法令の組合せで正しいのはどれか。

- 自立支援医療――次世代育成支援対策推進法

- 結核児童の療育給付――感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

- 小児慢性特定疾患治療研究事業――児童福祉法

- 妊娠高血圧症候群等の療養給付――母体保護法

▶午前17

35歳の男性から「職場の健康診断の結果通知を見たら、HDLコレステロールの欄が35mg/dLで正常範囲ではありませんでした。その他の項目はすべて正常範囲です。どのようにしたらよいでしょう」と保健師に相談があった。営業職で、毎日20本喫煙し、日本酒換算で週4合飲酒している。特記すべき既往歴はなく、現在治療中の疾患もない。保健師はHDLコレステロール値の意味を説明した。

併せて行う指導で適切なのはどれか。

- 禁煙する。

- 禁酒する。

- 医療機関を受診する。

- コレステロールの多い食品の摂取は避ける。

▶午前18

学校保健安全法に基づく児童生徒等の健康診断の実施期限と児童生徒等および保護者への実施日から結果通知までの期間の組合せで正しいのはどれか。

実施期限――結果通知までの期間

- 5月31日――28日

- 5月31日――21日

- 6月30日――28日

- 6月30日――21日

▶午前19

職場巡視について労働安全衛生法に規定されているのはどれか。

- 保健師は週1回以上行う。

- 安全衛生推進者は週1回以上行う。

- 産業医は月1回以上行う。

- 衛生管理者は月1回以上行う。

▶午前20

保健所の平時の健康危機管理対策について正しいのはどれか。

- 健康被害情報の把握

- 積極的疫学調査の実施

- 情報の通信手段の確保

- ボランティアの配置の調整

▶午前21

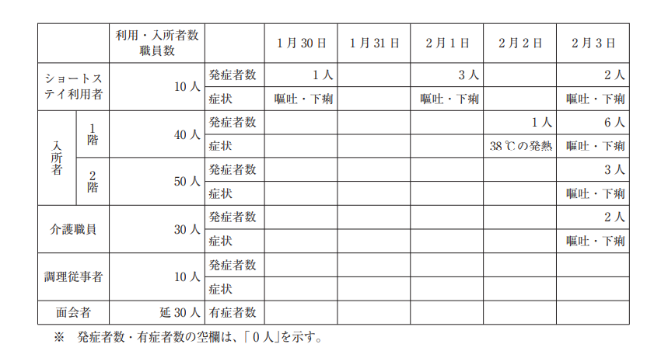

有料老人ホームの職員から複数の入居者がノロウイルスによる胃腸炎と診断されたと保健所に連絡があった。

感染拡大の防止のための職員への指導で適切なのはどれか。

- 家族の面会は禁止する。

- 嘔吐物の処理は密閉した空間で行う。

- 嘔吐物で汚染されている場所に入居者を近付けない。

- 嘔吐物で汚染されている場所は逆性石けんで消毒する。

▶午前22

市では、毎年12月に次年度の地区活動計画を立案している。

保健師が担当地区の次年度の地区活動計画を立案する時に適切なのはどれか。

- 目標値の修正はしない。

- 保健事業の必要量を算出する。

- 昨年度の決算額を予算額とする。

- 地区の自治会長と一緒に立案する。

▶午前23

ヒストグラムについて正しいのはどれか。

- 連続量や度数の経時的変化を折れ線で示す。

- 名義尺度の度数の分布を棒の高さとして示す。

- ある範囲にある連続量の度数を面積の大きさとして示す。

- 標本のもつ2つの連続量をプロットしてその関連を示す。

▶午前24

統計調査と調査内容の組合せで正しいのはどれか。

- 国勢調査――健康保険の種別

- 人口動態統計――転出入

- 社会生活基本調査――生活時間の配分

- 国民生活基礎調査――栄養摂取状況

▶午前25

世界保健機関〈WHO〉の機能について正しいのはどれか。

- 青年海外協力隊の派遣

- 国際社会の平和と安全の維持

- 開発途上国における学校の建設

- 新興・再興感染症の監視網の構築

▶午前26

保健所について正しいのはどれか。

- 結核登録票を整備する。

- 保健所法に基づいて設置されている。

- 保健師は保健所長になることができない。

- おおむね人口10万人当たり1か所設置されている。

▶午前27改題

日本の令和3年(2021年)における社会保障給付費の割合の内訳について多い順に並んでいるのはどれか。

- 医療>介護>年金

- 医療>年金>介護

- 年金>医療>介護

- 年金>介護>医療

▶午前28

40歳の女性から「同居している74歳の姑が、最近物忘れがひどくなり、食事を食べているのに、嫁がご飯を作ってくれないと近所に言いふらすので困っています」と電話があった。

保健師の最初の対応で最も適切なのはどれか。

- 「様子を見に行かせてください」

- 「民生委員に相談してみましょう」

- 「認知症の高齢者にはよくあることです」

- 「かかりつけの医師に相談してください」

- 「お姑さんに食事を食べたことを伝えてみましょう」

▶午前29

在宅療養者の支援におけるヘルスケアチームについて正しいのはどれか。

- 病院と同等の治療環境を目指す。

- チームメンバーに在宅療養者の家族を含む。

- 最初に決めたチームメンバーは変更しない。

- チーム会議では情報の共有より役割の分担が優先する。

- ボランティアとして関わっている人はチームメンバーとしない。

▶午前30

担当地区に住むAさんから「48歳の夫が若年性認知症と診断され治療が開始されました。どうしたらよいかわかりません」と市の保健センターに電話があった。

保健師の最初の対応で最も適切なのはどれか。

- 夫への対応の仕方を指導する。

- 保健センターへの来所を勧める。

- Aさんが心配していることを聞く。

- 主治医に再度相談するよう勧める。

- 夫の職場の上司に相談するよう勧める。

▶午前31

セルフヘルプグループはどれか。

- 町内会

- 断酒会

- 母子保健推進委員会

- 公民館で行う太極拳の教室

- 絵本の読み聞かせグループ

▶午前32

Aさん(40歳、女性)。48歳の会社員の夫と2人暮らし。「夫が1か月前から夜眠れない様子で、ここ数日は『役に立たない人間は生きていてもしょうがない』と言っています。どう対応したらよいでしょうか」と市の保健センターに相談のため来所した。

最初に行う助言で最も適切なのはどれか。

- 「産業医に相談して仕事量を減らしてもらいましょう」

- 「市販の睡眠を改善するお薬を飲んでもらいましょう」

- 「できるだけ早く精神科医の診察を受けましょう」

- 「言動に注意しながら様子をみましょう」

- 「Aさんも体調に気をつけましょう」

▶午前33

癌と危険因子の組合せで正しいのはどれか。

- 乳癌――多産

- 胃癌――脂肪摂取

- 膀胱癌――喫煙

- 食道癌――アスベスト

- 大腸癌――炭水化物摂取

▶午前34

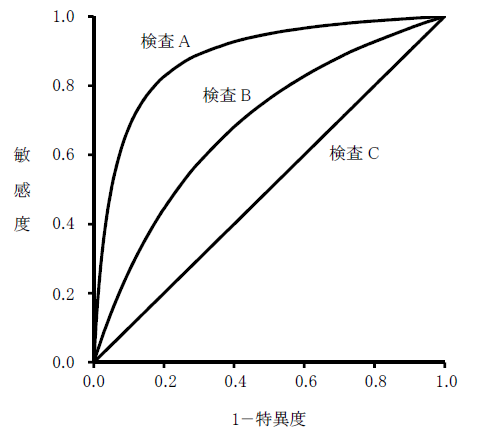

3種類のスクリーニング検査A、B、Cの受信者動作特性(ROC)曲線を示す。

検査の正確さについて正しいのはどれか。

- 3検査のうちAが最も正確な検査である。

- 3検査のうちBが最も正確な検査である。

- 3検査のうちCが最も正確な検査である。

- 正確さを評価するには足りない情報がある。

- この曲線は検査の正確さの評価には適していない。

▶午前35

相関について正しいのはどれか。

- 因果関係の必須項目である。

- 相関係数が大きいほど相関関係は強い。

- 相関が全くないときの相関係数は0である。

- 相関係数は0から100までの数値で示される。

- 2つの連続量の一方を使用して他方を推計することをいう。

▶午前36

Breslow〈ブレスロー〉の7つの生活習慣に該当するのはどれか。2つ選べ。

- 喫煙しない。

- ストレスを避ける。

- 食後に歯磨きをする。

- 1日3回の食事を摂取する。

- 1日7~8時間の睡眠をとる。

▶午前37改題

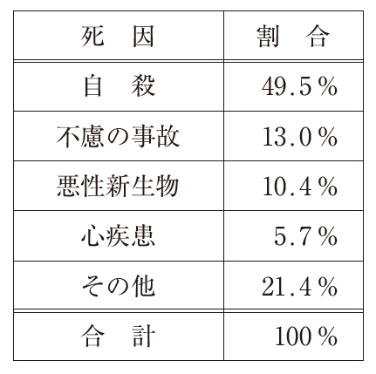

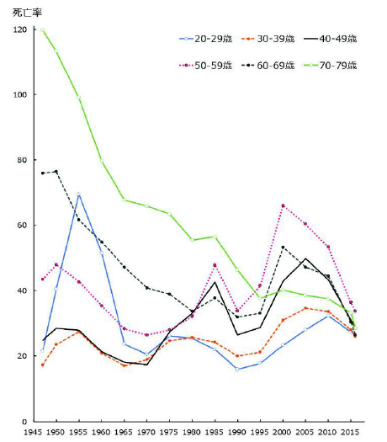

令和5年(2023年)の厚生労働省「人口動態統計」と警察庁「令和4年中における自殺の概要」における自殺による死亡で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 死亡総数は4万人を超えている。

- 男性の死亡数は女性の約2倍である。

- 35歳から39歳に死亡率のピークがある。

- 原因・動機は経済・生活問題が最も多い。

- 10歳から39歳における死因の第1位である。

▶午前38

分母に集団の人口全体を用いる指標はどれか。2つ選べ。

- 有病率

- 累積罹患率

- 致命率〈致死率〉

- 死因別死亡割合

- PMI〈proportional mortality indicator〉

▶午前39

日本の社会保障の財源で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 雇用保険の財源は公債である。

- 生活保護の財源は保険料と税である。

- 医療保険の財源は保険料と税である。

- 介護保険の財源は保険料と税である。

- 労働者災害補償保険の財源は税と企業が支払う保険料である。

▶午前40改題

日本の自殺対策で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 法律の規定はない。

- 雇用対策が中心である。

- 遺族対策が含まれている。

- 平成20年に自殺対策加速化プランが策定された。

- 自殺総合対策大綱では、令和8年には平成27年の死亡率の5%減少を目標にしている。

次の文を読み41~43の問いに答えよ。

人口11万5千人、高齢化率25%の市。要介護高齢者が増加傾向にある。要介護高齢者の介護者の交流を目的に、月1回保健センターで「介護者の集い」を行っている。

▶午前41

介護者の集いのアウトプットとして最も適切なのはどれか。

- 継続参加者数

- 介護者の健康診査結果

- 介護者のストレス対処状況

- 介護者の介護に対する困難感

▶午前42

多くの参加者から「介護がとても大変だ」という声が聞かれた。保健師は、市全体の状況を把握するため、要介護高齢者の介護者の負担について調査を実施することにした。

調査項目で優先度が高いのはどれか。

- 介護に要する時間

- かかりつけ医の有無

- 介護技術の習得状況

- 要介護高齢者の要介護度

▶午前43

調査の結果、要介護認定を受けている者が介護保険サービスを十分に利用していないため、介護負担が大きい可能性があると考えた。保健師は関係者を対象に介護者の負担軽減を目的とした研修会を実施することにした。

研修会の対象者として優先度が高いのはどれか。

- 民生委員

- 精神保健福祉士

- 介護支援専門員

- 健康運動指導士

次の文を読み44~46の問いに答えよ。

山間部にある人口8,000人、高齢化率40%のA町。高齢者のうち独居者の割合35%。町に急な坂が多く、電車やバスが運行していないため、高齢者は買い物に不便を感じている。

▶午前44

保健師は、独居高齢者の状況について情報収集を行うことにした。

収集する資料で優先度が高いのはどれか。

- 診療報酬明細書

- 生活機能評価結果

- 特定健康診査結果

- 要介護認定者の状況

▶午前45

保健師が高齢者を対象に健康に関するアンケートを実施した結果、食事回数が1日2回と回答した割合が、独居高齢者では60%、同居者がいる高齢者では30%であった。

独居高齢者の食事回数が1日2回であることに対する寄与危険はどれか。

- 2.0

- 0.50

- 0.30

- 0.26

▶午前46

保健師は、独居高齢者の食生活上の問題を解決するには地域の協力が必要と考え、自治会役員を集めて町の独居高齢者の状況について説明した。

このときの保健師の自治会役員への働きかけとして最も適切なのはどれか。

- 独居高齢者に対して地域で取り組めることを一緒に考える。

- 独居高齢者が簡単に作れる料理教室の開催を依頼する。

- 自治会役員による買い物の代行を提案する。

- 独居高齢者への家庭訪問を依頼する。

次の文を読み47~49の問いに答えよ。

児童委員から担当地区のアパートに住む2歳の児について「見かけた時は元気がなくて、外で遊ぶ様子も見ません。いつも同じ服を着ていて身なりも汚れています」と町の保健師に相談があった。保健師が児童委員に詳しく話を聞いた結果、母親は児童委員に子育ての大変さを繰り返し訴えていることが分かった。

▶午前47

保健師が確認する情報として優先度が高いのはどれか。

- 乳幼児健康診査の状況

- 新生児訪問で把握した状況

- アパートの管理人からの情報

- アパートの近所の住民からの情報

▶午前48

保健師は児童委員と一緒に家庭訪問を行うことにした。

初回の家庭訪問で確認する事項として優先度が高いのはどれか。

- 母親の子どもとの遊びの状況

- 家の中の整理整頓の状況

- 子どもの発育・発達状況

- 母親の既往歴

▶午前49

家庭訪問で、父親は県外に単身赴任中であり、子どもと2人きりでずっと一緒にいてつらいこと、母親は疲労のため寝ていることが多いこと、子どもには食事の代わりにお菓子を食べさせていることが分かった。

保健師の支援で優先するのはどれか。

- 児童委員への見守り依頼

- 母親の医療機関への受診勧奨

- 地域生活支援センターへの連絡

- 要保護児童対策地域協議会実務者会議の開催要請

次の文を読み50~52の問いに答えよ。

Aちゃん(7歳、女児)は、B小学校に通学している。健康診断で尿蛋白+と指摘された。昨年までの健康診断では検尿を含めて異常を指摘されたことはなく、既往歴に特記すべきことはない。

▶午前50

養護教諭が尿の再検査についてAちゃんと保護者へ行う説明で正しいのはどれか。

- 「Aちゃんのお母さんの尿も検査する必要があります」

- 「腹痛があるときは尿を採らないでください」

- 「尿を採る12時間前から絶食してください」

- 「朝起きて一番の中間尿を採ってください」

▶午前51

Aちゃんは、再検査でも尿蛋白+となり、腎生検の結果、IgA腎症と診断され入院した。副腎皮質ステロイドを内服しながら院内学級に通っていた。3か月後、退院が決まりB小学校に再び登校することになった。B小学校は学校生活管理指導表の提出を求めた。

学校生活管理指導表を記載する者で正しいのはどれか。

- 保護者

- 入院先の主治医

- 入院先の看護師長

- 院内学級の担当教員

▶午前52

Aちゃんは副腎皮質ステロイドを内服しながら通学を再開した。

養護教諭が行う支援で適切なのはどれか。

- 内服薬は保健室で保管する。

- Aちゃんの尿検査を定期的に行う。

- Aちゃんの健康状態の観察を学級担任と協力して行う。

- Aちゃんの疾患について同じクラスの児童へ説明する。

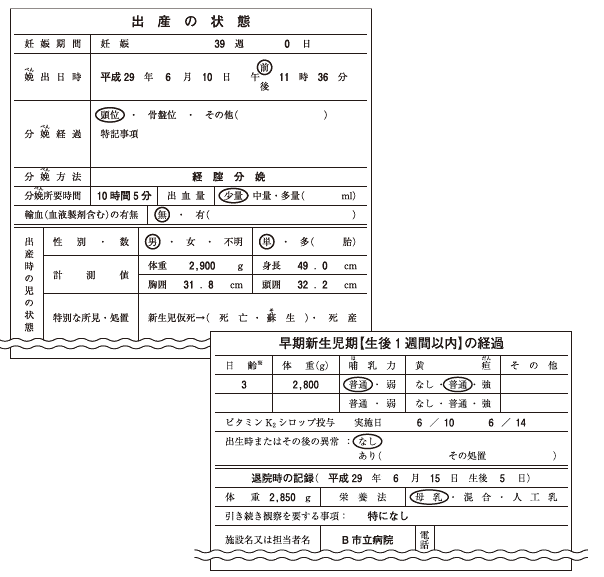

次の文を読み54、55の問いに答えよ。

人口50万人の中核市のA市。市の保健医療計画に糖尿病対策の強化を盛り込むことになった。

▶午前54

A市には、特定機能病院1か所、200床規模の病院が3か所、診療所は200か所ある。市内の病院と医師会、歯科医師会、薬剤師会とで糖尿病医療連携推進会議を実施することになった。

この会議で検討する内容で適切なのはどれか。

- 糖尿病専門医の育成

- 人工透析患者の医療機関への送迎

- 病診連携のための連絡用フォーマットの作成

- 特定健康診査受診者のうち積極的支援対象者の選定方法

▶午前55

A市の糖尿病医療連携推進会議での検討の結果、市では糖尿病対策として、市の保健事業を強化することにした。そこで、保健師は、糖尿病発症予防対策としてウォーキング教室を企画した。

対象として適切なのはどれか。

- 糖尿病患者の家族

- 市の広報誌で募集する市民

- 市内のフィットネスクラブの指導者

- 特定健康診査において空腹時血糖100mg/dL以上で積極的支援とならなかった市民

第100回保健師国家試験・午後(55問)

▶午後1改題

令和4年度(2022年度)の保健師活動領域調査で正しいのはどれか。

- 地方自治体の常勤保健師数は5万人を超える。

- 常勤保健師数は、市町村(保健所設置市・特別区を除く)よりも都道府県保健所が多い。

- 都道府県保健所の活動項目別保健師1人当たりの平均時間数は、健康危機管理が最も多い。

- 市町村(保健所設置市・特別区を除く)の活動項目別保健師1人当たりの平均時間数は、直接対人支援が5割を超える。

▶午後2

健康づくりの自主グループで活動しているリーダーのAさんから、最近グループメンバーの参加が少なくなったと保健師に相談があった。

保健師の対応で最も適切なのはどれか。

- グループ活動の休止を勧める。

- 新しい参加者の募集方法を提案する。

- 保健師が参加者一人一人の意見を聞く。

- メンバーの話し合いの場を設けるよう勧める。

▶午後3

市の健康診査の結果、糖尿病が強く疑われる者の割合が高いことが分かった。保健師は糖尿病予防のための教室を企画することにした。

最初に検討するのはどれか。

- 目標

- 周知方法

- プログラム

- 教室のテーマ

▶午後4

人口10万人の市。市では、電話相談と来所相談について相談の項目と件数をまとめている。その結果、育児不安の相談件数が増加傾向にあることから、保健師は地域診断を行うことにした。

最初に行うのはどれか。

- 家庭訪問で聞き取り調査を行う。

- 乳幼児健康診査でグループインタビューを行う。

- 乳幼児健康診査における相談内容のデータを分析する。

- 乳幼児健康診査の問診表に「育児不安の有無」の項目を入れる。

▶午後5

保健事業の評価について正しいのはどれか。

- 経済的評価は実施評価に含まれる。

- 形成的評価は事業の実施後に行う。

- 評価計画は活動計画の策定時に立てる。

- プロセス評価は事業実施後に総合的に行う。

▶午後6

市では健康増進計画を見直すことになり市役所内の関係部署の代表者による計画策定会議を設置した。保健師は事務局として会議を運営する。

市役所内のエンパワメントにつなげる計画策定方法として最も適切なのはどれか。

- 目標設定は事務局が担当する。

- 事務局が各部署の役割を指示する。

- 計画策定後に策定内容を市役所内に周知する。

- 各部署で検討された内容を策定会議で検討する。

▶午後7

市では、脳卒中後遺症による要介護認定者数が増加している。保健師は、脳卒中後遺症患者が退院後に適切にリハビリテーションを行っていないために、拘縮が進んだ状態で要介護認定の申請に至っていることが課題と考えた。そこで、病院から地域への円滑な移行に向けた地域リハビリテーションの体制整備を目的に、医療機関、訪問看護ステーション、通所介護事業所の関係者による会議を開催することにした。

初回の会議で出席者から収集する情報で最も適切なのはどれか。

- 要介護認定者の原因疾患

- 市内の理学療法士の従事状況

- 通所型介護予防事業の実施状況

- 各機関におけるリハビリテーションの利用状況

▶午後8

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく支援について正しいのはどれか。

- 更生医療の給付実績は、内臓障害で給付される割合が増大している。

- サービス内容は行政の決定に基づく措置制度である。

- 自立支援給付の申請は都道府県に行う。

- 養育医療は自立支援医療に含まれる。

▶午後9

Aさん(37歳、男性)。妻と2人の児との4人暮らし。会社員。3か月前に脊髄小脳変性症と診断された。最近、歩行障害が進行し、会社への通勤に支障がでてきたとAさんから保健所保健師に相談があった。

Aさんへの対応で適切なのはどれか。

- 介護保険の利用を勧める。

- 難病情報センターへ紹介する。

- 身体障害者手帳の申請を勧める。

- 勤務形態の変更について職場に相談するよう勧める。

▶午後10

人口40万人の中核市。定期的に地域・職域連携推進協議会を開催している。その会議で、市内の3つの事業所の出席者から、特定健康診査の結果では2年後に定年退職となる者に血中脂質検査の項目が異常の者の割合が高いことが報告された。市の保健師は、退職予定者を主な対象として健康づくりの講演会を各事業所の衛生管理者と企画することにした。

連携先として優先度が高いのはどれか。

- 商工会議所

- 地域活動支援センター

- 地域産業保健センター

- 地域包括支援センター

▶午後11

管内のA病院から、下痢のため3日前に入院した8歳女児の便から、サルモネラが検出されたと保健所に電話があった。同日、B病院からも同じ菌を検出したとの電話があった。

保健所の対応で適切なのはどれか。

- 患児の自宅を消毒する。

- 患児の喫食調査を実施する。

- A病院の検食の病原体検査を行う。

- 患児を第1種感染症指定医療機関に移送する。

▶午後12

Aさん(75歳、男性)。72歳の妻と2人暮らし。脳梗塞後遺症による右片麻痺がある。要介護3で車椅子の生活であり2週前に退院した。自宅から避難所になっている小学校までは、坂道の多い市街地を通り徒歩で15分かかる。息子はAさん宅から車で1時間の場所に家族と暮らしている。Aさんの妻から、災害時に2人だけでは心配だと保健師に相談があった。

保健師の対応で最も適切なのはどれか。

- 長男に徒歩圏内に転居することを勧める。

- 避難所になっている小学校の建物の構造を妻と確認する。

- Aさんと妻に災害の情報はテレビから入手するよう説明する。

- 緊急時にAさんを手助けする近隣のボランティアを育成していくと伝える。

▶午後13

新人保健師を対象とした現任教育で適切なのはどれか。

- 職場外研修(OFF-JT)を中心に行う。

- 基礎的な知識を獲得することに重点を置く。

- 職場の実地指導者が人材育成計画を立てる。

- 新人保健師が担当する対応困難な事例を課内で検討する。

▶午後14

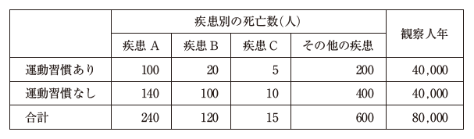

40歳代男性を対象とした研究で、虚血性心疾患死亡率(人口10万人対)を観察した。喫煙群では20.0、非喫煙群では10.0であった。

次の計算で求めたのはどれか。

20.0÷10.0=2.0

- オッズ比

- 寄与危険

- 相対危険

- 寄与危険割合

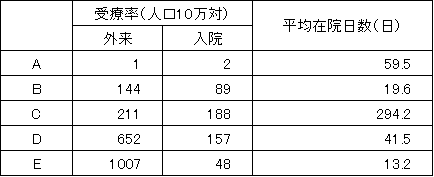

▶午後15改題

令和2年(2020年)の患者調査で傷病分類別入院受療率が最も高い疾患はどれか。

- 糖尿病

- 心疾患

- 悪性新生物〈腫瘍〉

- 脳血管疾患

▶午後16

日本人の血液型のうちAB型の割合が10%であるとする。無作為に選んだ100人の日本人集団の中にAB型の人が20人以上いる確率を知りたい。

この集団の中に含まれるAB型の人数が従う分布として最も適切なのはどれか。

- t分布

- F分布

- 正規分布

- 二項分布

▶午後17改題

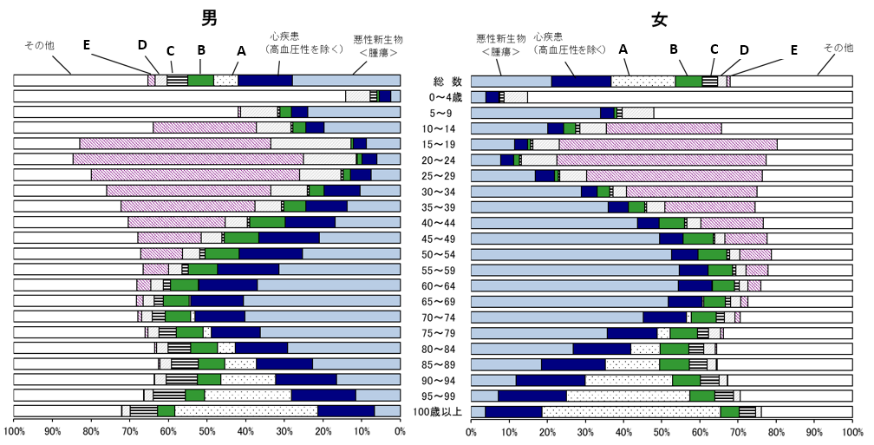

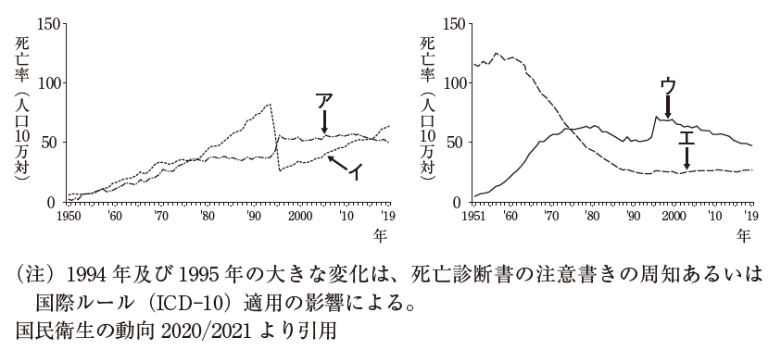

65歳男性の生命表に基づく死因別死亡確率(%)の表を示す。

ただし、A~Dは悪性新生物〈腫瘍〉、脳血管疾患、心疾患または肺炎のいずれかを示す。

脳血管疾患はどれか。

- A

- B

- C

- D

▶午後18

情報処理について誤っているのはどれか。

- データをコンピュータで使用可能な形にすることをデータの電子化という。

- 体系づけられたデータやファイルの集まりのことをデータベースという。

- 同じ形式のデータを連結することをレコードリンケージという。

- 氏名の削除や番号・記号への置き換えのことを匿名化という。

▶午後19

保健所が行う業務はどれか。

- 病院への立ち入り検査

- 介護保険事業者の開設許可

- 労働者災害補償保険給付申請の受付

- 精神障害者保健福祉手帳申請の受付

▶午後20

介護保険制度における都道府県の役割はどれか。

- 被保険者の資格管理

- 介護支援専門員の登録

- 介護給付費の1/4を負担

- 地域密着型サービス事業所の指定

▶午後21

39歳の女性。全身性エリテマトーデス〈SLE〉と診断された。「病院に掲示されていたポスターに保健所の住所と電話番号が書いてあったので来ました」と言う。

保健師の最初の対応として優先度が高いのはどれか。

- 就労状況の確認

- 婚姻状況の確認

- 相談内容の確認

- 治療状況の確認

- 全身性エリテマトーデス〈SLE〉の説明

▶午後22

Aさん(21歳、初産婦)。出生連絡票の子の父の氏名は母と違う姓が書かれ、相談したいことの欄には「子どもと接したことがなく、育て方がわからないことが多く不安」と書かれていた。

保健師の新生児訪問指導で最初に確認すべき事項として優先度が高いのはどれか。

- 妊娠の経過

- 授乳の状況

- 出産時の状況

- 子の父親の状況

- Aさんの交友関係

▶午後23

Aさん(60歳、男性)。Aさんの妻から「夫は身長165cm、体重68kgだったのが退職後6か月で体重が5kg増加しました。家でゴロゴロしていることが多く、食欲は旺盛です。夫にどのように対応したらよいでしょうか」と保健師に相談があった。

妻への対応として最も適切なのはどれか。

- 「毎朝、夫婦でウォーキングをしましょう」

- 「Aさんに栄養士の指導を受けてもらいましょう」

- 「Aさんに肥満予防教室に参加してもらいましょう」

- 「Aさんは体重増加をどう思っているか聞いてみましょう」

- 「Aさんに肥満は心臓病の原因となることを伝えましょう」

▶午後24

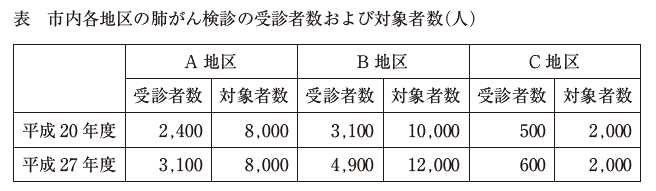

市では肺癌死亡率がここ数年上昇傾向にある。そこで、市の保健師は肺癌死亡率の低下を目標に事業を計画した。

ハイリスクアプローチはどれか。

- 妊婦に対する禁煙教室

- 高血圧の者に対する禁煙教室

- 街頭における分煙キャンペーン

- 喫煙者に対する肺がん検診の勧奨

- 特定健康診査と肺がん検診の同時実施

▶午後25

25歳の母親。専業主婦。夫と6か月の乳児(出生時体重2,900g、身長49cm)との3人暮らし。乳児健康診査未受診で何度か電話で受診勧奨したが来所しないため、市の保健師が家庭訪問した。訪問時、児は体重6,900g。首はすわり、寝返りはできているが、はいはいはできない。離乳食は開始したばかりであり、進め方が分からないと言うので保健指導した。人付き合いが苦手で、育児の相談相手もいないという。

保健師の対応として最も適切なのはどれか。

- 家庭訪問を継続する。

- 市の育児相談を勧める。

- 育児サークルを紹介する。

- 児童委員に情報を提供する。

- 児を発達障害の専門外来へ受診させるよう勧める。

▶午後26

学校保健安全法施行規則で規定されている疾病と出席停止の期間の基準の組合せで正しいのはどれか。

- 結核――特有の咳が消失するまで

- 水痘――すべての発しんが痂皮化するまで

- 風しん――解熱後2日を経過するまで

- 麻しん――特有の発しんが消失するまで

- インフルエンザ――解熱後1日を経過するまで

▶午後27改題

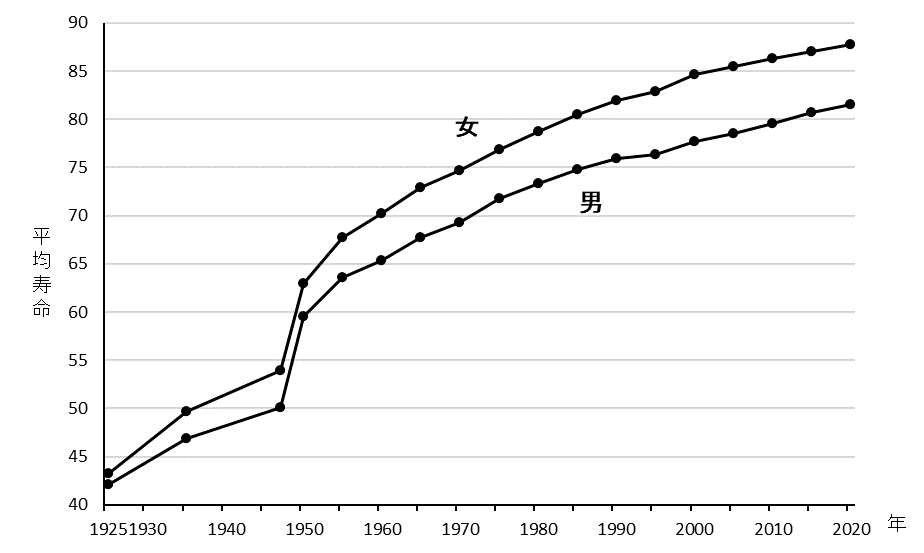

日本の令和元年(2019年)の健康寿命について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 女性より男性の方が長い。

- 男女ともに70歳を超える。

- 都道府県間の差は5年を超える。

- 平均寿命との差は5年未満である。

- 平均寿命との差は男性より女性の方が長い。

▶午後28

ノーマライゼーションについて正しいのはどれか。2つ選べ。

- 北米から概念が広まった。

- 性的な生活をする権利を含む。

- 1970年代に初めて法律の中で用いられた。

- 国際障害者年のテーマを支える理念である。

- 最初に提唱されたときは身体障害者を対象とした。

▶午後29

21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21(第二次))の目標について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 推進する期間は5年である。

- 9分野の目標が設定されている。

- 最終的な目標の1つに健康格差の縮小がある。

- 妊婦の喫煙率の目標は0%である。

- 1日の食塩摂取量の目標は10g未満である。

▶午後30

予防接種で生ワクチンはどれか。2つ選べ。

- 肺炎球菌

- B型肝炎

- おたふくかぜ

- 麻疹・風疹混合

- Hib〈インフルエンザ菌b型〉

▶午後31

Aさん(43歳、男性)は、23歳で統合失調症と診断された。精神科病院に20年間入院している。現在Aさんは任意入院であり退院を強く希望し、主治医も退院の方向で検討している。両親は亡くなっており、兄弟姉妹はいない。

Aさんが退院し、地域生活へ移行するために必要なのはどれか。2つ選べ。

- 日常生活支援体制の調整

- 親戚の退院への同意

- 地域住民への連絡

- 就労先の確保

- 居住先の確保

▶午後32

疫学研究における因果関係の推論で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 関連の一致性は因果推論を強める。

- 統計学的に有意な関連は因果関係である。

- 関連の整合性は因果推論の十分条件である。

- 関連の特異性は因果推論の必要十分条件である。

- 関連の時間的関係性は因果推論の必要条件である。

▶午後33

生活保護法について適切なのはどれか。2つ選べ。

- 申請保護を原則とする。

- 世帯単位を原則とする。

- 実施機関は保健所である。

- 保護の種類は4種類である。

- 日本国憲法第11条に基づいている。

▶午後34改題

法令に基づき市町村が策定しなければならない計画はどれか。2つ選べ。

- 環境基本計画

- 障害者計画

- 介護保険事業計画

- 医療費適正化計画

- がん対策推進基本計画

▶午後35

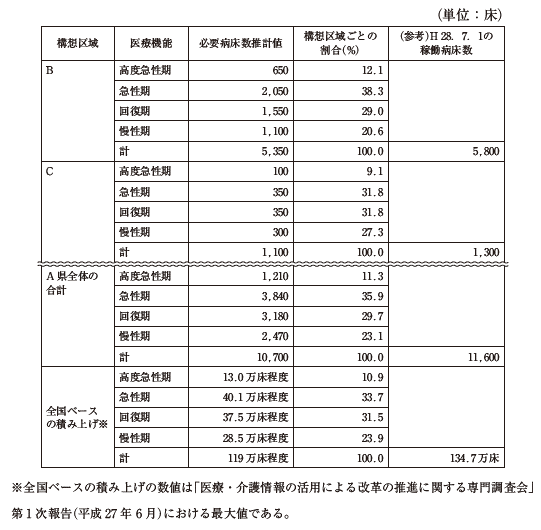

都道府県が医療計画に記載すべき事項はどれか。2つ選べ。

- 医療の安全の確保に関する事項

- 介護サービス情報の公表に関する事項

- 住民の健康増進に係る達成目標に関する事項

- 5疾病5事業に係る医療連携体制に関する事項

- 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項

次の文を読み36~38の問いに答えよ。

Aさん(80歳、女性)。1人暮らし。糖尿病で内服の自己管理をしながら自立して生活していた。半年前から認知機能が低下して、食べる回数が増え、内服を忘れることが多くなった。隣町に住む娘が同伴して医療機関を受診したところ、血糖値が上昇しており入院となった。入院中のMini-Mental State Examination〈MMSE〉は22点であった。1か月の入院治療により血糖値は安定し退院が予定された。

▶午後36

娘から退院後の生活について地域包括支援センターの保健師に相談があった。Aさんは自宅での生活の継続を希望しているが、娘は仕事があり日々の介護はできないと言う。

退院後の生活のアセスメントに必要な情報として優先度が高いのはどれか。

- 本人の経済状況

- 本人の家事能力

- 娘の健康状態

- 娘の勤務先

▶午後37

内服は朝1回となり、入院中に看護師が自己管理を指導したが、本人は内服したことを忘れてしまう状況であった。退院後の在宅療養生活に向けて要介護認定を申請し、要支援2と認定され、娘が週末に訪れることになった。

保健師が立案するケアプランのサービス内容として優先度が高いのはどれか。

- 介護予防通所介護

- 介護予防訪問入浴介護

- 介護予防短期入所生活介護

- 介護予防訪問リハビリテーション

▶午後38

保健師は、この事例への支援を契機に、慢性疾患のために健康管理が必要な独居高齢者の実態に即して支援体制を見直す必要があると考え、自治会役員、民生委員、開業医、介護支援専門員など、地域の関係者を集めて会議を行うこととした。

会議において最初に行う保健師の対応で適切なのはどれか。

- 独居高齢者への家庭訪問を依頼する。

- 地域の独居高齢者の個人情報を共有する。

- 慢性疾患の最新の診断法について講義を企画する。

- 健康管理が必要な独居高齢者への関わりの状況を共有する。

次の文を読み39~41の問いに答えよ。

Aさん(20歳、男性)。高校卒業後、就職したが職場の人間関係がうまくいかず退職して自宅にいる状態が1年半続いている。心配した母親(48歳)が保健所に来所した。保健所では精神保健相談を実施しており、管内にあるひきこもりの家族会やセルフヘルプグループを支援している。

▶午後39

最初の面接で、Aさんの様子を尋ねると「普段は家にいて、何もせず、テレビを観るか、インターネットをして過ごしています。午後は図書館に通っています」と話した。

母親への保健師の対応で正しいのはどれか。

- 家庭訪問を約束する。

- 本人の来所を勧めるよう話す。

- 保健所の精神保健相談を勧める。

- ひきこもりの家族会を紹介する。

- 外出しているので問題はないと説明する。

▶午後40

その後、Aさんは母親と精神科を受診したが精神疾患は否定された。Aさんは以前と変わらず夜遅くまでテレビを観るか、インターネットをしていると母親から連絡があった。

現在のAさんに対する援助目標として優先度が高いのはどれか。

- 作業所に通うことができる。

- 午前中に図書館に通うことができる。

- 睡眠導入薬で睡眠のコントロールができる。

- ひきこもりになった原因を自覚することができる。

▶午後41

最初の相談から3か月が経過し、Aさんは保健師に電話で、今後のことについて話すようになってきた。

保健師の対応で優先度が高いのはどれか。

- 相談終了の時期を決める。

- ハローワークで相談することを勧める。

- 精神保健福祉センターの相談を紹介する。

- ひきこもりのセルフヘルプグループを紹介する。

次の文を読み42~44の問いに答えよ。

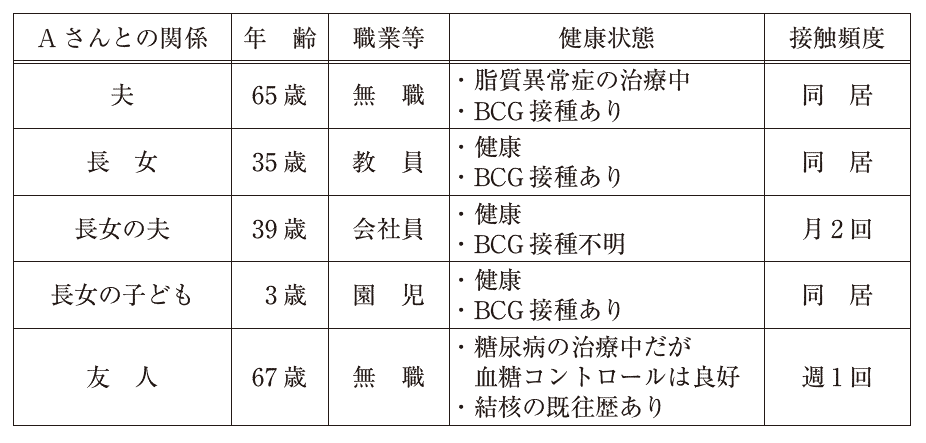

Aさん(70歳、男性)。1人暮らし。2か月前から軽い咳があったが放置していた。1週前から咳がひどくなり、倦怠感が出現したため病院を受診し入院した。Aさんは要支援2で週1回訪問介護を利用している。娘は夫と中学生と小学生の子どもの4人家族であり、車で30分の地区に住んでいる。

▶午後42

Aさんは喀痰塗抹菌検査Gaffky〈ガフキー〉5号の肺結核と診断され、主治医から保健所に結核患者発生届が提出された。

保健師の対応で最初に行うことはどれか。

- 入院中の病院に訪問し、Aさんと面接する。

- 娘にAさんと娘の家族の接触状況を聞く。

- 訪問していた訪問介護員の健康状態を確認する。

- 民生委員にAさんの入院前の生活状況を確認する。

▶午後43

娘は週1回Aさん宅を訪ね2時間ほど一緒に過ごしていたが、接触者健康診断では異常はなかった。娘は「子どもたちは咳や熱の症状はありません。半年以上前から父とは会っていません」と言う。

保健師の娘への対応で正しいのはどれか。

- 「お子さんはBCGを接種しましょう」

- 「お子さんは胸部エックス線検査を受けましょう」

- 「お子さんは接触者健康診断の必要はありません」

- 「お子さんはツベルクリン反応検査を受けましょう」

▶午後44

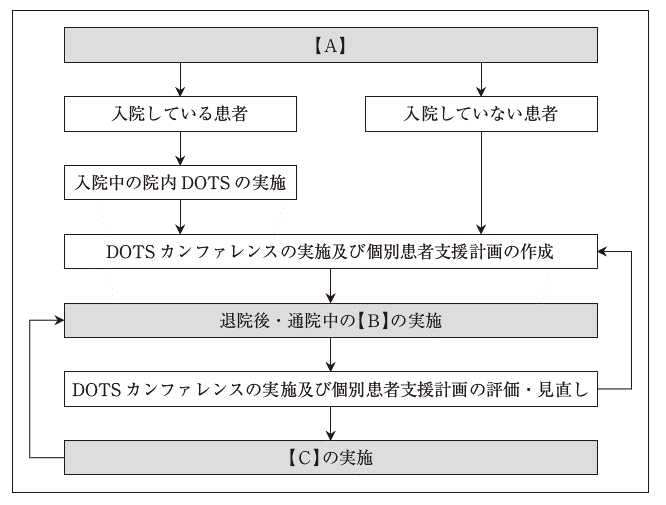

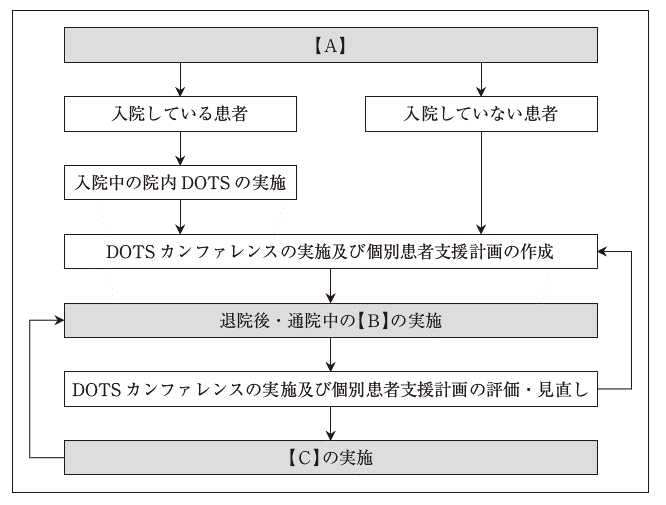

入院中にDOTSカンファレンスが開かれ、Aさんは退院した。

AさんのDOTSの実施について適切なのはどれか。

- 服薬支援者が月に1~2回以上訪問し、服薬確認を行う。

- 服薬支援者が週に1~2回以上訪問し、服薬確認を行う。

- Aさんは毎日病院の外来に通院して服薬する。

- 訪問介護員は服薬支援者になれない。

次の文を読み45~47の問いに答えよ。

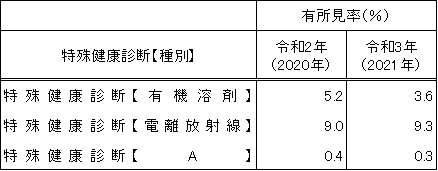

保健師は、従業員600人のIT関連会社に勤務している。5月に実施した定期健康診断の問診では、肩こり、腰痛、目の疲れを訴える人が多かった。症状を訴えた従業員の業務内容を確認したところ、VDT作業に従事していることが分かった。保健師は職場巡視をすることにした。

▶午後45

職場巡視における作業環境の観察項目で優先度が高いのはどれか。

- 機器の配線

- 作業室の空調

- 作業台の高さ

- 作業室の清掃状況

▶午後46

職場巡視の結果、VDT作業における労働衛生管理のためのガイドラインが遵守されていないことが分かった。

保健師が行う対応で適切なのはどれか。

- 休憩時間を設定する。

- 衛生委員会で報告する。

- 職場の照明を変えるよう指導する。

- 特定業務従事者の健康診断を実施する。

▶午後47

その後、ガイドラインを踏まえて新たにVDT作業マニュアルが作成された。保健師は、このマニュアルを普及させるために研修会を企画した。

最も効果が期待できる対象はどれか。

- 新入社員

- 会社役員

- 各部署の管理者

- 頸肩腕症候群有症状者

次の文を読み48~50の問いに答えよ。

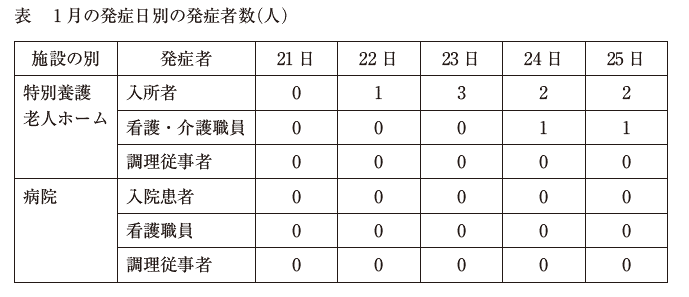

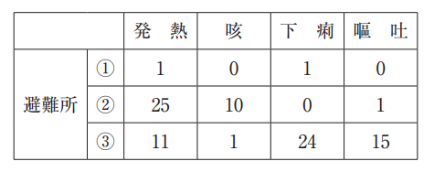

保育所長から「昨日午後から今朝にかけて、園児100人中35人に嘔吐、下痢症状がある。本日も多くの園児、職員が同様の症状で欠席している」との連絡が入った。保健所は感染症と食中毒の両面から調査を開始した。

▶午後48

初動時に保育所長に指導する内容として適切なのはどれか。

- 調理担当者の隔離

- 全園児の家族の検便検査

- 連絡調整の窓口の一本化

- 医療機関からの情報収集

▶午後49

保健師は調査した結果を分析することにした。

適切なのはどれか。

- 患者が受診した医療機関の場所をプロットする。

- 発症日時ごとの発症者数をプロットする。

- 全園児の家の場所をプロットする。

- 発症群と曝露群とを比較する。

▶午後50

調査分析の結果から、食中毒の可能性は低く、ノロウイルスの施設内感染と推定された。保育所長から「対応について保護者から質問が多く寄せられているので、説明会を開いてほしい」と依頼された。

患児がいる保護者への二次感染拡大防止の説明で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 患児の兄弟姉妹は入浴させない。

- 患児と家族のタオルは共有しない。

- 手洗いは石けんを使って流水でする。

- 患児は解熱後3日を経過するまで登園させない。

- 汚染場所は0.001%次亜塩素酸ナトリウムで消毒する。

次の文を読み51~53の問いに答えよ。

A市では大腸癌による死亡者数が増加する傾向がみられたため、その要因を分析し、対策を検討することにした。

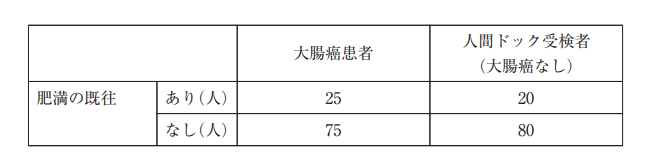

▶午後51

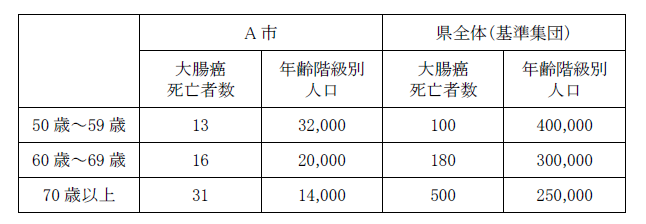

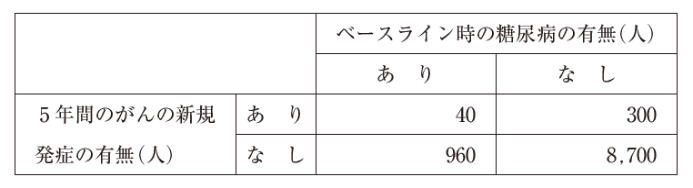

A市と基準集団である県全体の50歳以上の男性の大腸癌死亡者数と年齢階級別人口を表に示す。

A市のこの年齢層における標準化死亡比〈SMR〉を求めよ。

ただし、基準を1とし、小数点以下第3位を四捨五入すること。

解答:① . ②③

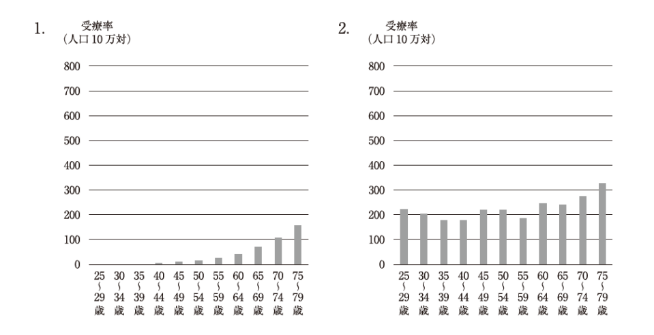

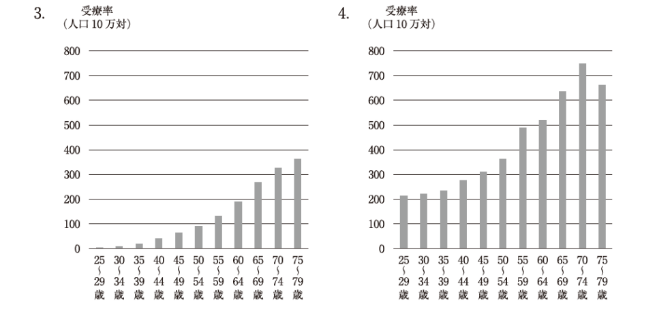

▶午後52

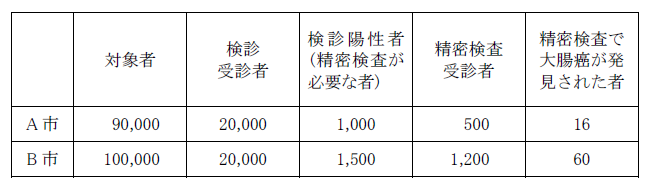

A市では大腸がん検診の評価のために、B市のデータと比較した。A市とB市の男性の大腸がん検診の実施状況を表に示す。

B市と比較して、A市が高いのはどれか。

- 検診受診率

- 検診陽性者割合

- 検診陽性者が精密検査を受けた割合

- 精密検査での大腸癌発見率

▶午後53

B市のデータを参考に、大腸癌の発見を増やすためにA市の保健師が行う方法で最も有効なのはどれか。

- 検診受診を勧奨する。

- 禁煙指導教室を開催する。

- 検診陽性者に精密検査の受診を勧奨する。

- 検診の敏感度を上げて検診陽性者を増やす。

次の文を読み54、55の問いに答えよ。

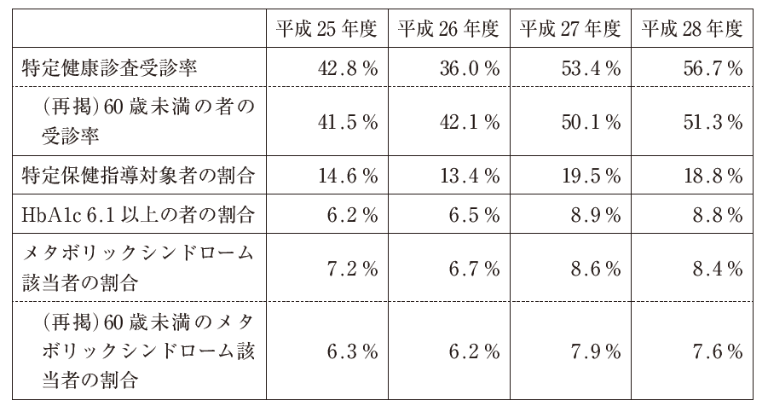

人口2万5千人、高齢化率28%のA町。今年度、健康増進計画策定後5年目を迎え、中間評価を行うことになった。保健師が各事業の評価を実施したところ、特定健康診査の受診率と特定保健指導の実施率が目標値を下回った。

▶午後54

特定健康診査の受診率を向上するためにA町の保健師が重点的に働きかける対象者を検討したい。

優先して分析するのはどれか。

- 特定健康診査の年齢別受診率

- 特定健康診査の実施機関別受診者数

- 特定健康診査対象者の通院治療者の医療機関別割合

- 特定保健指導対象者の地区別割合

▶午後55

保健師は、さらに地区ごとに分析を行った。その結果、住民の多くが農業に従事しているB地区の受診率が特に低いことが分かった。

B地区の受診率向上のための支援として最も効果的なのはどれか。

- 特定健康診査の受診を呼びかけるパンフレットを配布する。

- B地区の特定健康診査の受診者を対象とした結果説明会を開催する。

- 地区ごとの特定健康診査の受診状況に関する資料を町の広報誌へ掲載する。

- 生活習慣病予防対策について農業団体と共催で住民が話し合う場を設ける。

資料 厚生労働省「第100回保健師国家試験、第97回助産師国家試験、第103回看護師国家試験及び第103回看護師国家試験(追加試験)の問題および正答について」

平成27年2月20日実施の第101回保健師国家試験の全問題と正答を掲載します。

また、内容に応じて保健師国家試験受験者の必携テキスト「国民衛生の動向2025/2026」の参照章・ページを示します。問題を解きながら本誌を確認することで、より問題の理解を深めることできます。

分野別解説付き問題まとめ

- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の統計問題まとめ

- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の法律問題まとめ

- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の感染症問題まとめ

- 保健師国家試験 疫学・保健統計学問題まとめ

を合わせて活用しながら、合格に近づく過去問対策を進めて頂ければ幸いです。

なお、最新の統計の記載、法律の改正、不適切問題などにより、一部問題を改変、削除しています。

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

第101回保健師国家試験目次

第101回保健師国家試験・午前(55問)

▶午前1

Aさんは、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準ランクⅠで、要支援2である。Aさんは「来月から老人ホームに入ることが決まったと家族に言われた。私は自宅にいたい」と地域包括支援センターの保健師に相談した。

保健師の対応として最も適切なのはどれか。

- 老人ホームの入所を勧める。

- 介護支援専門員に対応を依頼する。

- Aさんと家族が話し合う機会を設ける。

- 施設入所について地域包括支援センターの職員間で検討する。

▶午前2

A市では健康診査の結果、血圧が高い人が増加傾向にあることが分かった。保健師は分析した結果を踏まえて、地域での高血圧予防に取り組むことにした。

この取り組みにおいて最も効果的なのはどれか。

- 医療機関への情報提供

- 結果説明のための個別訪問

- 健康診査の検査項目の見直し

- 地域住民を対象とした学習会の開催

▶午前3改題

環境汚染物質とそれに起因する疾病の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

- 石綿――じん肺

- カドミウム――気管支喘息

- ダイオキシン――中皮腫

- 有機水銀――水俣病

▶午前4

Aさん(26歳、初産婦)。妊娠40週1日に3,100gの女児を出産した。出生通知票が届き、保健師がAさんへ電話連絡したところ、初めての育児に対する不安があるという。

このときのAさんへの対応で優先度が高いのはどれか。

- 妊娠の経過を把握する。

- 医療機関への連絡を行う。

- 育児学級への参加を勧める。

- 育児で困っていることを具体的に聞く。

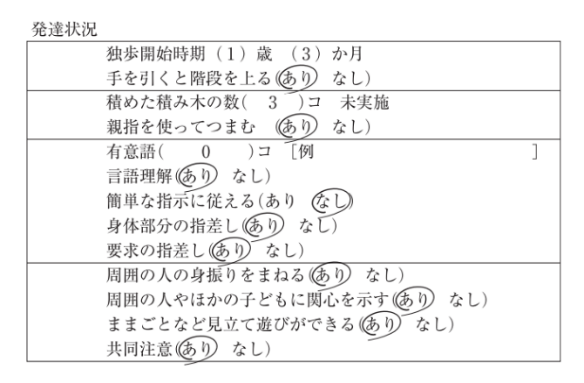

▶午前5

2歳男児の母親。1歳6か月児健康診査後から継続して、市町村保健センターの発達相談会に来ている。母親は、児とおもちゃの車で遊びながら「ブーブ速いね。かっこいいね」と言葉をかけている。児も楽しそうに「ブーブ、ブーブ、いいね」と言いながら遊んでいる。母親から「子どもの言葉が少ないのは私の対応が悪いのでしょうか」と相談があった。

母親への声かけで最も適切なのはどれか。

- 「上手に言葉かけができていますよ」

- 「毎日外でたくさん遊ばせましょう」

- 「毎日絵本を読んであげてくださいね」

- 「時間がたてば話せるようになりますよ」

▶午前6

健康診査と根拠となる法律の組合せで正しいのはどれか。

- 妊産婦健康診査――母体保護法

- 3歳児健康診査――母子保健法

- 就学時健康診断――児童福祉法

- 特定健康診査――健康増進法

▶午前7

特定健康診査後の結果説明会について適切なのはどれか。

- 医療機関に通院している者は対象としない。

- 参加者の個人の特定健康診査結果を公表する。

- 検査結果と身体の機能との関係について説明する。

- 異常値があっても自覚症状がなければ心配ないと説明する。

▶午前8

地域診断に用いる手法とその説明の組合せで正しいのはどれか。

- エスノグラフィ――学習理論を基盤とする。

- プリシード・プロシードモデル――社会診断から開始する。

- プロジェクト・サイクルマネジメント――参与観察から開始する。

- コミュニティ・アズ・パートナーモデル――疫学診断から開始する。

▶午前9

地域ケアシステムの構築における最終目的で最も適切なのはどれか。

- 連携会議が活性化する。

- 行政サービスが効率化する。

- 地域の健康水準が向上する。

- 保健医療に従事する者の資質が向上する。

▶午前10

母子保健施策のうち最も新しいのはどれか。

- 母子健康手帳の交付

- マタニティマークの配布

- 妊婦健康診査の公費負担

- 新生児マススクリーニング検査におけるタンデムマス法の導入

▶午前11

精神保健対策の変遷で最も新しいのはどれか。

- 市町村の役割が明示された。

- 医療保護入院のための移送が規定された。

- 精神障害者保健福祉手帳制度が創設された。

- 保健所が精神保健行政を担うこととされた。

▶午前12

難病対策で正しいのはどれか。

- スモンの研究体制の整備から始まった。

- 難病対策要綱は昭和36年に定められた。

- 一律の自己負担限度額が設定されている。

- 各都道府県に難病情報センターが設置されている。

▶午前13

人口2万人の市。市では健康増進計画の評価のため、定期的に市民の生活実態調査を行っている。今年度の調査で、中学生では睡眠時間が5時間以下である層が最も多いことが明らかになった。また、市内の養護教諭との連絡会で授業中に居眠りをする生徒が増えたと報告を受けた。

睡眠不足を改善するために協力を得る対象で優先度が高いのはどれか。

- 保健所

- 自治会

- 教育委員会

- 地区公民館の協議会

▶午前14

Aさん(58歳、男性)。56歳の妻と2人暮らし。脊髄小脳変性症の症状が進行し、2週前から地域の専門医療機関に入院しているが、Aさんは在宅療養を強く希望している。妻は難病の医療費助成の申請のために保健所に来所し「これから症状がさらに進行することを考えると、通院も難しくなると思います。自宅で面倒をみることができるか心配です」と在宅療養への不安を訴えた。

保健師の対応として最も適切なのはどれか。

- 難病の医療費助成と介護保険とは併用できないと伝える。

- 通院ができない場合の在宅療養は困難であることを伝える。

- 在宅療養の決定の際は、Aさんの意思より家族の意思を尊重する。

- 病状の進行に合わせた保健医療福祉サービスが利用できることを説明する。

▶午前15

養護教諭が主体となって行う職務はどれか。

- 学校給食の衛生管理

- 学校生活管理指導表の記入

- 感染症に罹患した者の出席停止

- 健康上の問題がある児童の保護者への助言

▶午前16

衛生管理者について正しいのはどれか。

- 労働基準法に規定されている。

- 都道府県知事が認定する資格である。

- 総括安全衛生管理者は事業場の経営者が兼ねる。

- 常時50人以上の労働者を使用する事業場において選任する。

▶午前17

地域における健康危機の事例で、厚生労働省による健康危機管理指針の策定のきっかけとなったのはどれか。

- 東海村臨界事故

- 阪神・淡路大震災

- 新潟県中越沖地震

- 新型インフルエンザ(A/H1N1)の発生

▶午前18

医療機関から男性(56歳)のレジオネラ症による肺炎が確認されたと保健所に連絡があった。男性は妻と息子の3人暮らしであり、自宅の風呂のほか、公衆浴場を週に1回利用している。

初動対応として最初に情報収集する者で正しいのはどれか。

- 近隣住民

- 環境衛生監視員

- 同居している家族

- 浴場組合の組合員

▶午前19

大規模な地震が発生した1週後。被害が大きかったA市の被災者は、一時避難先として被害が少なかった近隣のB市の市営住宅に入居した。

現時点のA市の被災者への支援で最も適切なのはどれか。

- 巡回訪問し健康相談を行う。

- 心のケアは高齢者を優先する。

- 被災地域の再建に向けた方針の検討を行う。

- 独居の高齢者にはB市の施設への入所を勧める。

▶午前20

人口4万人の市。市の保健センターでは、子育てに関する相談が5年間で10倍に増加した。子育て支援のニーズを把握するための調査として、乳幼児健康診査の受診者を対象に無記名式の調査を実施した。

この活動における公衆衛生看護管理で正しいのはどれか。

- 健康危機管理

- 情報管理

- 予算管理

- 人材管理

▶午前21

管理的立場にあるA保健師に、係内の中堅保健師から新人保健師の指導がうまくいかないと相談があった。

中堅保健師の育成も考慮した上で、A保健師が行う対応で最も適切なのはどれか。

- 新人保健師の指導は自分が直接行う。

- 新人保健師の指導者を別の保健師に代える。

- 新人保健師の指導を中堅保健師とともに行う。

- 新人保健師と中堅保健師を違う部署に配置する。

▶午前22

疾患と危険因子の組合せで正しいのはどれか。

- 喉頭癌――喫煙

- 甲状腺癌――紫外線

- 肝癌――A型肝炎

- 大腸癌――ピロリ菌

▶午前23

疫学研究を行う上で最も重要なのはどれか。

- 研究の科学的価値

- 参加者の人権の尊重

- 地域の生活水準の向上

- 参加者への利益の還元

▶午前24

統計分析について正しいのはどれか。

- 割合に関する検定にはt検定を用いる。

- 点推計値での偶然性の判定はできない。

- 多変量解析は情報バイアスを補正する。

- 帰無仮説を採択して統計学的有意性を確定する。

▶午前25

発達障害者支援法について正しいのはどれか。

- 学習障害は対象に含まれる。

- 発達障害者に療育手帳を交付する。

- 支援の対象は18歳未満の障害者と定めている。

- 市町村長は発達障害者支援センターを設置しなければならない。

▶午前26

市町村の介護保険事業計画について最も適切なのはどれか。

- 単年度の計画である。

- 計画案を公開し意見を募る。

- 計画策定を介護保険事業所に委託する。

- 学識経験者で構成される委員会で策定する。

▶午前27

ヘルスプロモーションの理念におけるエンパワメントに該当するのはどれか。

- 環境整備

- 住民の自主的な行動

- 多分野間の協調と統合

- 個人衛生に関する教育

- ヘルスサービスの方向転換

▶午前28

新興住宅地を担当している保健師は、地域の介護者が孤立して介護をしている状況を把握し、介護者の仲間づくりを目的として介護者の交流会を事業化した。

保健師が行った活動の中でPDCAサイクルの「C」に該当するのはどれか。

- 交流会の評価方法を決めた。

- 交流会で話し合いのファシリテーターを担当した。

- 地区での交流会の必要性を担当者間で話し合った。

- アンケートにより交流会の参加者の満足度を集計した。

- 参加者の要望をもとに介護者の健康管理についてのプログラムを導入した。

▶午前29

保健所にエイズに関する電話相談があった。

最初に確認することはどれか。

- 氏名

- 年齢

- 相談目的

- エイズに関する知識

- これまでに受けた検査

▶午前30

保健師が行う地区活動の考え方で最も適切なのはどれか。

- 評価項目の決定は行政主導で行う。

- 住民から相談があった順に取り組む。

- 地域に根差した活動の継続を目標とする。

- 住民の主観的評価の結果を主に用いて計画する。

- 地区活動の目標量は前年度の目標量と一致させる。

▶午前31

A市の健康増進計画を策定する際の住民意識調査で、喫煙者のうち、たばこをやめたい人は男女ともに6割以上いることが分かった。

この時点で当てはまるプリシード・プロシードモデルの要因はどれか。

- 環境要因

- 強化要因

- 行動要因

- 実現要因

- 準備要因

▶午前32

個人情報保護について正しいのはどれか。

- 疫学研究で遺伝子を扱うことは禁止されている。

- がん登録への情報提供には患者本人の同意は必要ない。

- 新規で保健事業を行う際は倫理審査を受ける必要がある。

- 無記名式のアンケート調査には文書による同意が必要である。

- 緊急時であっても個人情報を第三者に提供する際には本人の同意が必要である。

▶午前33

平成24年(2012年)の地域保健対策の推進に関する基本的な指針の改正で新たに加えられたのはどれか。

- 国民の健康づくりの推進

- ノーマライゼーションの推進

- 児童虐待防止対策に関する取組

- 次世代育成支援対策の総合的かつ計画的な推進

- ソーシャルキャピタルを活用した自助及び共助の支援の推進

▶午前34

医療保険でないのはどれか。

- 介護保険

- 国民健康保険

- 組合管掌健康保険

- 後期高齢者医療制度

- 全国健康保険協会管掌健康保険

▶午前35

平成23年(2011年)の介護保険法改正によって創設されたのはどれか。2つ選べ。

- 予防給付

- 複合型サービス

- 居宅療養管理指導

- 地域包括支援センター

- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

▶午前36

町立小学校で身体的虐待が疑われる外傷のある児童を発見した。

児童虐待の防止等に関する法律に基づき通告する機関として正しいのはどれか。2つ選べ。

- 警察署

- 保健所

- 教育委員会

- 児童相談所

- 福祉事務所

▶午前37

保健所における健康危機管理に関する業務で法令に定められているのはどれか。2つ選べ。

- 食中毒発生時の調査

- 狂犬病発生緊急連絡網の整備

- 感染症発生における医師からの届出の受理

- 保育所で乳児が突然死した時の届出の受理

- 虐待による介護老人福祉施設の指定の取消し

▶午前38

介入研究で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 仮説設定のために用いられる。

- 無作為化(割付)を前提としている。

- 介入と結果との時間的関係が明確である。

- 複数の曝露要因の影響を検討することはできない。

- 観察研究より高いレベルのエビデンスを提供する。

▶午前39改題

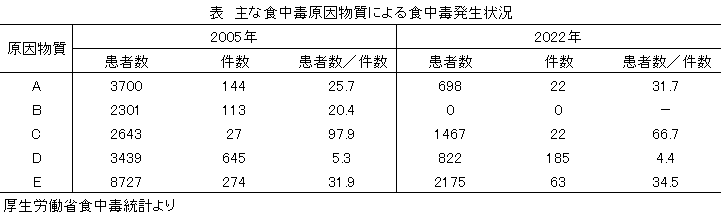

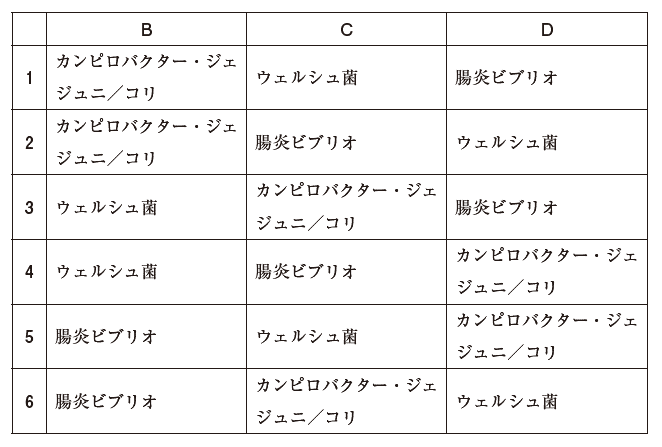

令和5年(2023年)の厚生労働省による食中毒統計調査について正しいのはどれか。

- 患者数は年間100万人以上である。

- 死亡者数は年間1,000人以上である。

- ノロウイルスによる患者が最も多い。

- 原因食品で最も多いのは肉類およびその加工品である。

▶午前40

世界保健機関〈WHO〉の活動内容で正しいのはどれか。2つ選べ。

- リプロダクティブ・ヘルスの推進

- 飢餓地域への食糧の配布

- 疾病の国際分類の設定

- 児童の就学支援

- 雇用対策

次の文を読み41〜43の問いに答えよ。

Aさん(46歳、女性)。48歳の会社員の夫、高校生の長男および中学生の次男との4人暮らし。筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉と診断され、難病の医療費助成の申請のため夫が夜勤の前に保健所に来所した。夫によると、Aさんは包丁を使うことが難しくなり、子どもたちの弁当を作るのに時間がかかるようになったことを気にしているという。1週後、保健師がAさん宅を訪問し状況を確認したところ、Aさんは「主婦としての役割が果たせなくなることがつらい」と話した。

▶午前41

訪問時に保健師が提案することで最も適切なのはどれか。

- 夫に家事を任せる。

- 料理することをあきらめる。

- 訪問介護員が家事を担当する。

- 家族で家事の役割分担をする。

▶午前42

Aさんは病状が進行し、1人で身の回りのことを行うことが難しくなり、家族が不在である平日の日中に訪問介護を利用することになった。担当する訪問介護員から「最近、Aさんはつまずいたり転んだりすることが多くなりました。この病気の患者さんを担当するのは初めてなので関わり方が分かりません」と相談を受けた。

保健師の対応で優先されるのはどれか。

- 訪問介護員の訪問に同行する。

- 経験の豊富な訪問介護員と交代するよう調整する。

- Aさんとの対応で注意することを主治医に確認するよう助言する。

- 訪問介護員に難病患者の支援に関する研修を受講するよう勧める。

▶午前43

3年後。Aさんは呼吸が困難になり、本人の希望による人工呼吸器装着のため1か月入院した。退院後は発語による意志疎通ができない状態になった。退院後3日に訪問すると、Aさんは保健師を見て涙を流した。子どもたちはAさんとの接触を避けている様子がみられた。

このときの家族への対応で優先度が高いのはどれか。

- 子どもたちから母親に対する思いを聴く。

- 家族でカウンセリングを受けるよう勧める。

- 子どもたちに1日1回Aさんに話しかけるよう指導する。

- 子どもたちがAさんを避けないよう話すことを夫に提案する。

次の文を読み44〜46の問いに答えよ。

A君(2歳)の母親。「初めての子どもで、対応が分かりません。食事が終わるまでに1時間もかかったりしてイライラします。他の子どもより落ち着きがないような気がします。この前の健康診査では問題ないと言われましたが不安です」と電話相談があった。保健師は話を聞いた上で、保健センターの育児相談に来るよう促した。

▶午前44

電話相談の翌日、母親はA君とともに育児相談に来所した。A君はすぐに育児相談室の本棚に行き、絵本を開いたり閉じたりしている。

最初の対応で最も適切なのはどれか。

- 発達相談を勧める。

- 子どもの発達を評価する。

- しつけに関する親子教室を紹介する。

- 母親の話から不安の内容を確認する。

▶午前45

保健師は母親に食事のときの様子を質問した。「息子は食卓について自分で食べます。おやつは好んで食べますが、食事は遊びながら食べて時間がかかることがあり困っています」と母親は話した。

このときの母親への助言で最も適切なのはどれか。

- 「食事の量を少なくしましょう」

- 「おやつをあげるのはやめましょう」

- 「時間を決めて食事を終えましょう」

- 「お母さんが食べさせてあげましょう」

▶午前46

最近、A君と同じ年代の児の食事に関する相談が増えている。保健師は幼児期における食育について講習会を企画することにした。

講習会の指導内容で最も適切なのはどれか。

- 嫌いなものは与えないようにする。

- 楽しい雰囲気で食べることができるよう工夫する。

- 昼寝が食事時間にかかるときは起こして食事させる。

- 栄養のバランスよりも必要エネルギー量を重視する。

次の文を読み47〜49の問いに答えよ。

Aさん(36歳、男性)。1人暮らし。従業員数300人のIT関連会社に勤務している。残業時間は月平均60時間で、3年前から15本/日の喫煙をしている。運動習慣はなく、昼と夜は外食が多い。会社の定期健康診断で中性脂肪が150mg/dLであった。既往歴に特記すべきことはない。

▶午前47

Aさんが勤める会社の保健師が行う指導で適切なのはどれか。

- 休暇の取得

- 医療機関の受診

- 生活習慣の見直し

- リラクセーションの実施

▶午前48

保健師がこの職場の喫煙状況について調査をしたところ、喫煙者は48%で、喫煙者のうち30%が禁煙を希望している。禁煙を希望する者のうち、保健師との面接において禁煙する気持ちはあるがうまくいかないと訴える者が多かった。

禁煙を希望する者に対する支援として最も適切なのはどれか。

- 喀痰検査を実施する。

- 肺がん検診の受診を勧める。

- たばこの代わりにお菓子を勧める。

- 禁煙のためのグループワークを実施する。

- 喫煙の健康被害についてのパンフレットを配布する。

▶午前49

衛生委員会に「喫煙室からたばこの煙が流れてくる」、「敷地内で歩きたばこをする人がいる」という投書があり、衛生委員会で職場全体の喫煙対策を検討することになった。

最初に行うことで最も適切なのはどれか。

- 喫煙室が設置されている環境について確認する。

- 敷地内に監視カメラを設置する。

- 喫煙者に携帯灰皿を配布する。

- 喫煙室を廃止する。

次の文を読み50〜52の問いに答えよ。

人口約35万人の中核市。午前10時、震度6強の地震が発生し、市は避難所の設置を決めた。家屋の損壊が確認され、多数の死傷者がいると予測された。県と市には災害対策本部が設置された。

▶午前50

健康の危機管理体制の中心となる管理責任者として最も適しているのはどれか。

- 市長

- 県知事

- 市の医師会長

- 市の保健所長

▶午前51

発災当日の市の保健師の対応で優先度が高いのはどれか。

- 健康調査票の作成

- 要援護者の安否の確認

- 家庭訪問による個別健康相談

- 住民一人一人の不安の受け止め

▶午前52

発災後2週。保健師は、避難所への巡回訪問中に5歳児の母親から「子どもが自分から全く離れようとしない。寝ている間に急に大声をあげて泣き出すようになり心配だ」と相談を受けた。

保健師の対応で適切なのはどれか。

- 子どもの心のケアに関する相談窓口を紹介する。

- 避難所の他の子どもと接触しないように伝える。

- 別の避難所に移動するように勧める。

- 様子をみるように伝える。

次の文を読み53〜55の問いに答えよ。

人口8万人、高齢化率30%のA市。最近、徘徊している高齢者を保護した事例が数件あったと警察から地域包括支援センターに情報提供があった。地域包括支援センターの保健師は、徘徊している高齢者について情報収集する必要があると考えた。

▶午前53

情報収集先として最も適切なのはどれか。

- 消防署

- 民生委員

- 保健センター

- 介護支援専門員

▶午前54

情報収集の結果、認知症高齢者の地域での見守りネットワークを構築することにした。自治会長に協力を求めたところ、自治会主催の自治会員向け行事として取り組むことになった。

取り組みの内容として優先度が高いのはどれか。

- 認知症高齢者と交流する。

- 認知症に関する専門医療機関を見学する。

- 高齢者の徘徊に関する新聞報道を分析する。

- 認知症高齢者への対応のロールプレイを行う。

▶午前55

保健師は地域に認知症高齢者の居場所を作りたいと考え、公民館を会場にした事業に取り組むことにした。

事業を実施する上で最も適切なのはどれか。

- 認知症高齢者と地域の住民が参加できるプログラムを設定する。

- 認知症高齢者と同居している家族の休息を促す。

- 活動内容は認知症の専門医が決める。

- 開催頻度は年4回とする。

第101回保健師国家試験・午後(55問)

▶午後1改題

令和4年(2022年)の衛生行政報告例における保健師の就業場所の構成割合で、市町村、保健所の次に多いのはどれか。

- 病院

- 事業所

- 社会福祉施設

- 訪問看護ステーション

▶午後2改題

日本の令和5年(2023年)の人口について正しいのはどれか。

- 総人口は前年より増加している。

- 出生数は70万人を超えている。

- 年少人口の割合は10%以下である。

- 世界で人口の多い国上位5位以内である。

▶午後3

Aさん(40歳、男性、会社員)。Aさんは特定健康診査で、腹囲84cm、BMI26、血圧140/85mmHgであり、動機付け支援の対象となった。「仕事でストレスが溜まり、夜食を食べずにはいられない。夜食がお腹に残り朝食は食べられない。残業が多く、今の生活は変えられない」と言う。

Aさんへの保健指導で最も適切なのはどれか。

- 「夜食はやめましょう」

- 「残業はやめましょう」

- 「医療機関を受診しましょう」

- 「食習慣は健康に影響します」

▶午後4

家庭訪問の対象で優先度が高いのはどれか。

- 3歳児健康診査でオムツを使用している児

- 妊婦教室で育児の不安を訴えた妊婦

- 育児相談に来ない10か月児の母親

- 3か月児健康診査未受診の母児

▶午後5

ケアマネジメントにおける権利擁護〈アドボカシー〉について正しいのはどれか。

- 利用者を支えるネットワークを発展させる。

- 利用者の満足度と変化を継続的に評価する。

- 利用者が公正にサービスを利用できるようにする。

- 利用者のニーズに即した社会資源を開発して組織化する。

▶午後6

障害者の社会参加や貢献が可能な共生社会の実現を目指すことを目的に、地域の住民を含めた懇談会を継続的に行うことにした。

懇談会の運営について最も適切なのはどれか。

- 障害者に関する講義を中心にする。

- 参加者の自己紹介は最小限にする。

- 障害の種類と程度に分けて参加者を募る。

- 障害者を受け入れている企業の見学を計画する。

▶午後7

児童虐待発生予防のためのハイリスクアプローチはどれか。

- 母子健康手帳の交付

- 乳児家庭全戸訪問事業

- 10歳代の妊婦への訪問

- 乳幼児健康診査時の健康教育

▶午後8

人口15万人、高齢化率25%の市。独居高齢者に関する相談が増加している。保健師は、市の独居高齢者の生活状況および健康状態を把握するための実態調査を企画した。

調査の手法で最も適切なのはどれか。

- 要介護認定結果を用いた後向き調査

- 特定健康診査受診者の標本調査

- 地区住民への電話調査

- 個別の訪問調査

▶午後9

人口3万人の市。近年、糖尿病腎症による透析導入患者数が増加している。市は国民健康保険被保険者の糖尿病の重症化を予防することについて、関係団体と連携し5年間の健康づくり計画を策定することにした。

この計画におけるアウトカム指標で適切なのはどれか。

- 計画を普及するための保健師の出張回数

- 糖尿病の治療継続者の割合

- 糖尿病予防教室の参加者数

- 特定健康診査の予算額

▶午後10

保健師は新興住宅地を担当している。この地区では近隣に友人がなく、育児の不安を抱えている母親が多くいることがわかった。

この地区における子育て支援としての保健師の活動で最も適切なのはどれか。

- 育児の広報誌を作成して配布する。

- 要保護児童対策地域協議会を開催する。

- 子育て中の母親のための交流会を開催する。

- 乳幼児健康診査の結果を母子保健推進員に提供する仕組みを構築する。

▶午後11

成人を対象とした歯科保健活動において最も優先されるのはどれか。

- フッ化物塗布の推奨

- 口腔機能の訓練の指導

- 栄養状態の改善のための指導

- 歯間部清掃用器具の使用の推奨

▶午後12

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、診断した医師が直ちに届け出なければならないのはどれか。

- 結核

- 梅毒

- アメーバ赤痢

- 流行性角結膜炎

▶午後13改題

日本の令和5年(2023年)の労働災害について正しいのはどれか。

- 労災補償状況の請求件数は精神障害に比べ、脳・心臓疾患が多い。

- 災害性腰痛が業務上疾病発生状況の半数以上を占める。

- 新型コロナウイルス感染症り患による労働災害を除き休業4日以上の死傷者数は約14万人である。

- 死傷者数は昭和36年から増加傾向である。

▶午後14

産業保健における作業管理に該当するのはどれか。

- 定期的に健康診断を行う。

- 労働時間内に休憩時間をとる。

- 作業環境の有害要因を除去する。

- 労働衛生に関する体制を構築する。

▶午後15

幼稚園の園長から感染性胃腸炎が疑われる園児15人が欠席したと保健所に連絡があった。

この時点で最初に行う保健師の対応で優先度が高いのはどれか。

- 保護者向けの説明会を実施する。

- 感染予防のリーフレットを配布する。

- 園児の健康状態を保護者から聴取する。

- 幼稚園の床を次亜塩素酸ナトリウムで消毒する。

▶午後16

都道府県の保健所の地域ケアの質を保証するのはどれか。

- 医療計画の策定

- 広域災害への対応

- 健康情報の収集分析

- 介護保険施設の指導監督

▶午後17

過去5年間にA工場(従業員数1,000人)で15人、B工場(従業員数850人)で9人の肝癌患者が発生していたことがわかった。両工場では機械の洗浄に薬品Cを使用している。

薬品Cと肝癌の疫学的関係で最も適切なのはどれか。

- 薬品Cは肝癌の原因である。

- 薬品Cと肝癌には関連がある。

- 薬品Cと肝癌には因果関係はない。

- 薬品Cと肝癌との関係は不明である。

▶午後18

ウイルス性肝炎対策で正しいのはどれか。

- A型肝炎ワクチンは定期予防接種である。

- B型肝炎の感染予防にはN95マスクを使用する。

- インターフェロン療法に対する医療費助成がある。

- 医療機関は特定感染症予防指針を策定しなければならない。

▶午後19

差をとって寄与危険を計算できる指標はどれか。

- 罹患率

- 有病率

- オッズ比

- 致命率〈致死率〉

▶午後20

スクリーニングについて正しいのはどれか。

- 確定診断を目的とする検査である。

- 敏感度100%の検査で陽性結果であれば疾患がある。

- 陽性反応的中度は有病率の影響を受けにくい指標である。

- 同一検査で敏感度と特異度の両方を改善することはできない。

▶午後21

分布の指標について正しいのはどれか。

- ヒストグラムで最も頻度が高い値は中央値である。

- 広く散らばった分布は標準偏差が小さい。

- 対象数が増えると標準偏差は大きくなる。

- 平均値は外れ値の影響を受けやすい。

▶午後22

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における障害福祉サービスについて正しいのはどれか。

- 申請窓口は都道府県である。

- 発達障害者は対象である。

- 利用者負担は定額である。

- 措置制度である。

▶午後23

30歳の女性。全身性エリテマトーデス〈SLE〉と診断され難病の医療費助成の申請のため保健所に来所し「日常生活で特に気を付けることはありますか」と相談した。

保健指導で適切なのはどれか。

- 「直射日光を避けてください」

- 「転倒に気を付けてください」

- 「痰を出す練習をしてください」

- 「筋力強化の運動をしてください」

- 「食物繊維の多い食事を避けてください」

▶午後24

介護予防事業における二次予防対象者を抽出するための基本チェックリストの中で、うつ予防と支援のスクリーニングの項目として正しいのはどれか。

- 友人の家を訪ねている。

- 転倒に対する不安が大きい。

- 週に1回以上は外出している。

- 家族や友人の相談にのっている。

- ここ2週間わけもなく疲れたような感じがする。

▶午後25

食に関する実践的な指導を行う者として学校給食法に規定されているのはどれか。

- 栄養教諭

- 養護教諭

- 保健主事

- 学校歯科医

- 食生活改善推進員

▶午後26改題

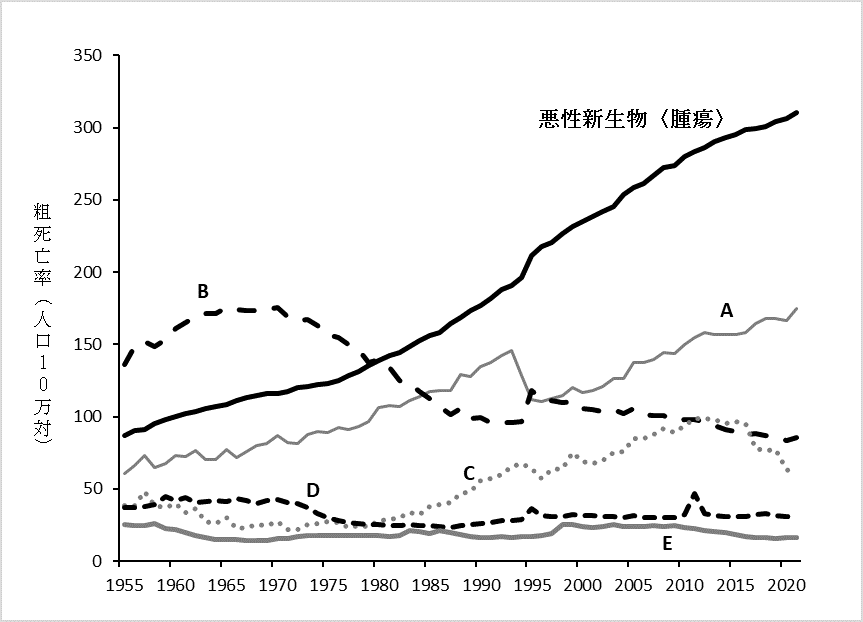

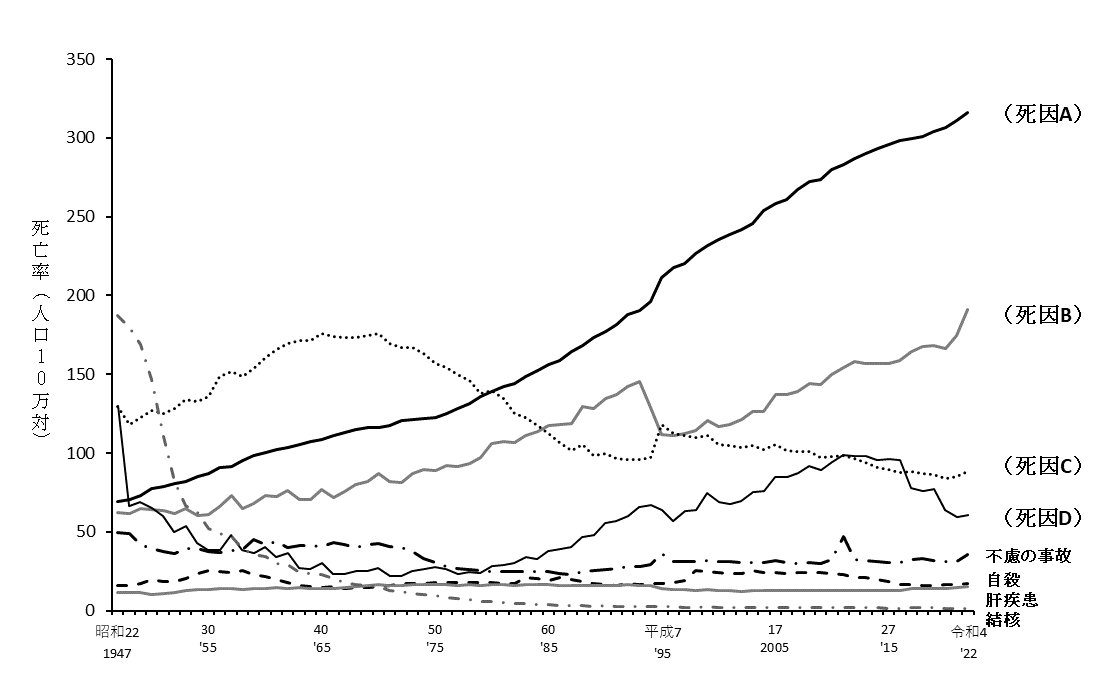

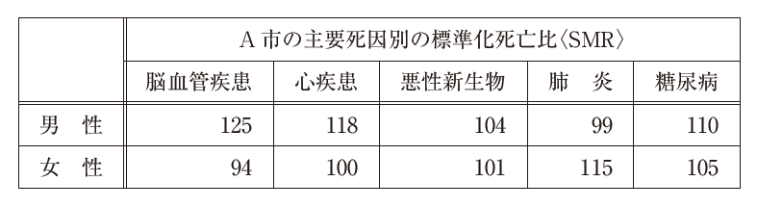

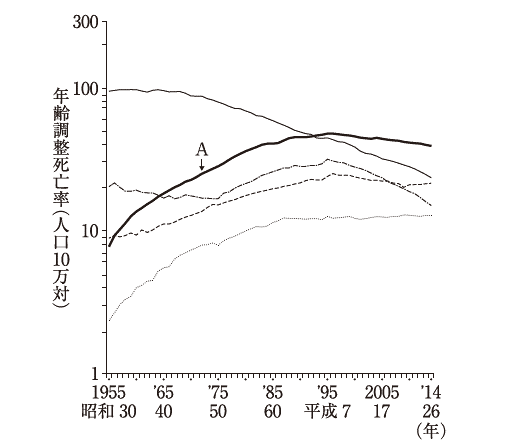

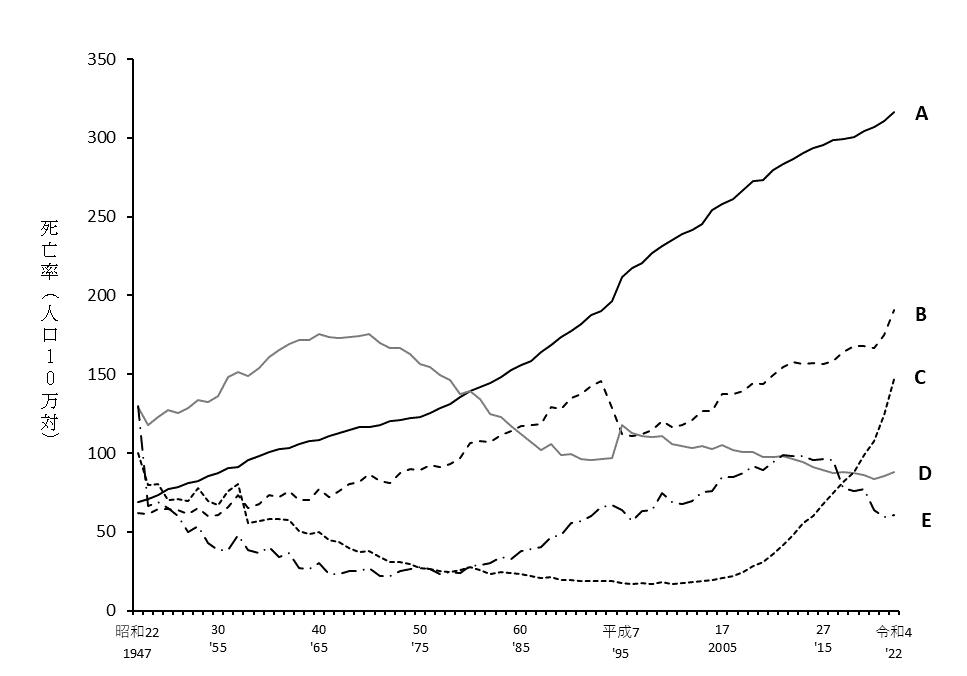

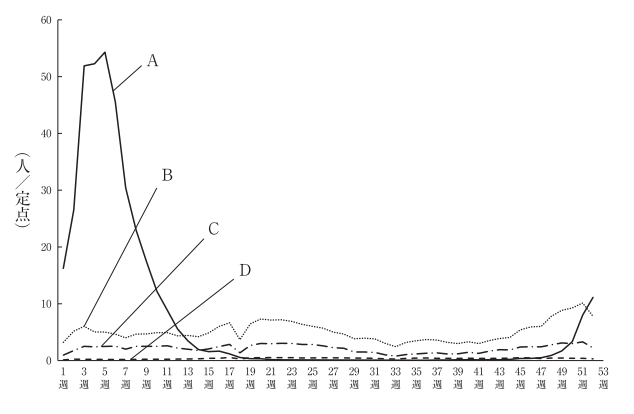

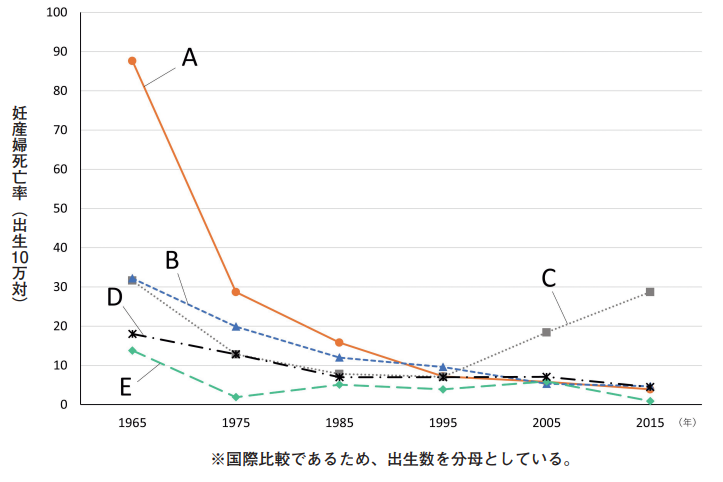

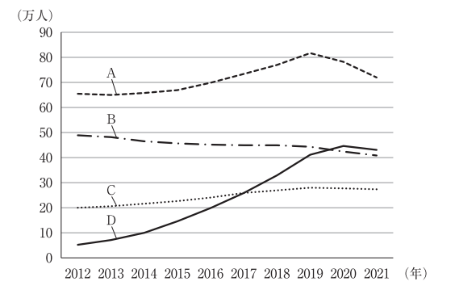

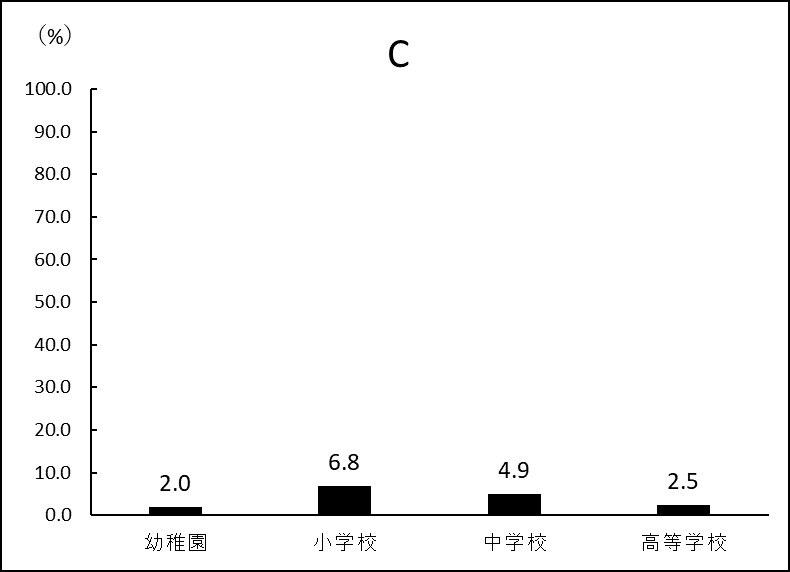

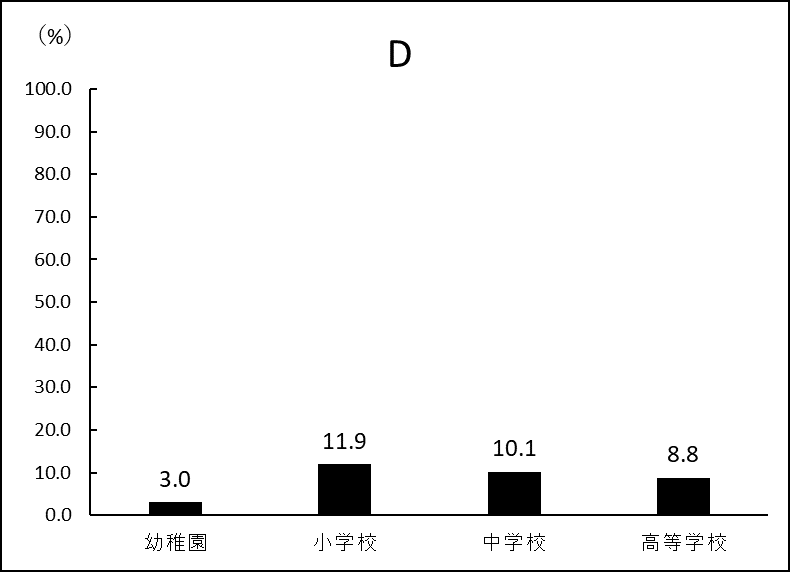

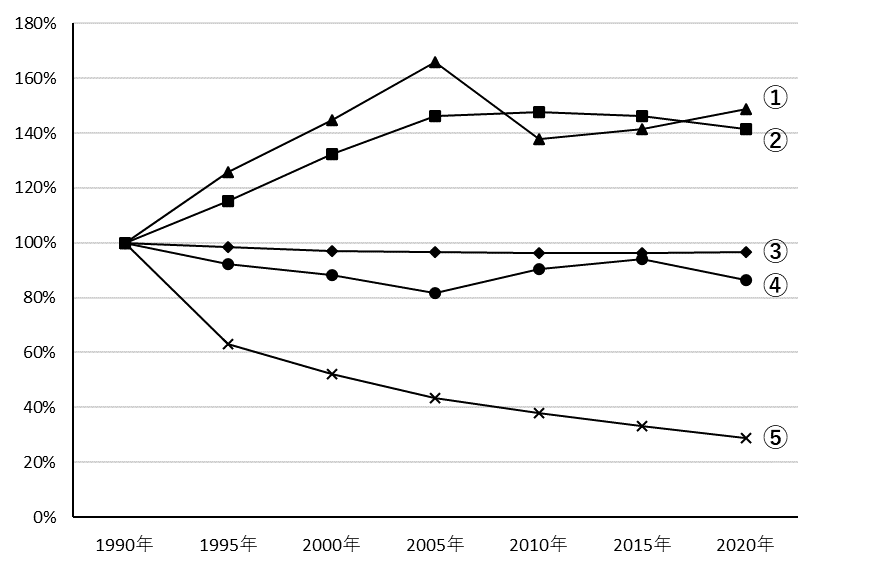

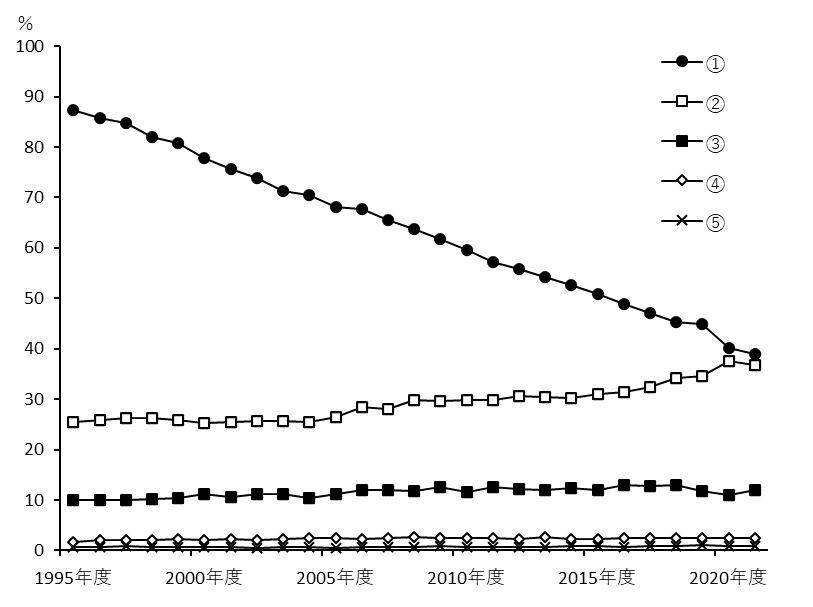

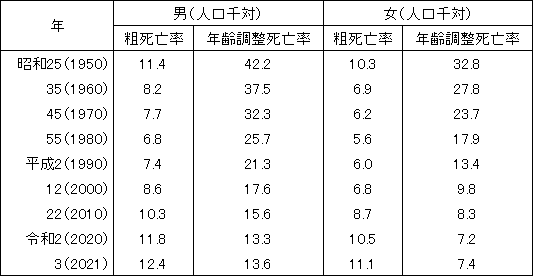

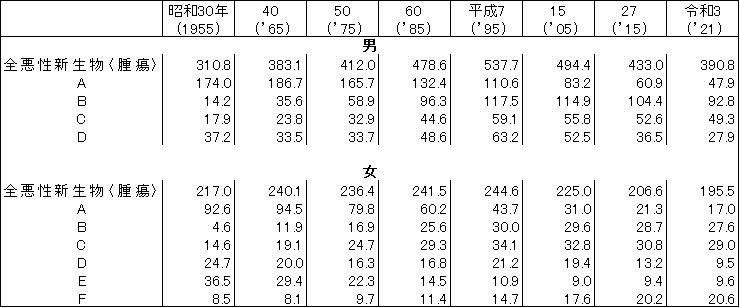

日本の主要死因別にみた粗死亡率(人口10万対)の年次推移を図に示す。

CとDの組合せで正しいのはどれか。

C――D

- 自殺――心疾患

- 肺炎――不慮の事故

- 心疾患――脳血管疾患

- 不慮の事故――自殺

- 脳血管疾患――肺炎

▶午後27

地域保健法で規定されている市町村保健センターの役割で正しいのはどれか。

- 健康診査

- 結核の予防

- 衛生上の検査

- 人口動態統計調査

- 医療従事者届の受付

▶午後28

医療安全対策で最も重要なのはどれか。

- 患者による監視

- 医療者による相互監視

- 医療者個人への意識付け

- 組織として取り組む体制

- 医療機器の機械的な故障の防止

▶午後29

保健所に勤務する保健師に対して守秘義務を規定している法律はどれか。2つ選べ。

- 刑法

- 医療法

- 地域保健法

- 地方公務員法

- 保健師助産師看護師法

▶午後30

市では3、4か月児を対象とした健康診査を毎月1回行っている。

継続的な対応が必要な児の状況はどれか。2つ選べ。

- 抱くと体をそらす。

- うつぶせで頭を上げる。

- 名前を呼ぶと声のする方向を向く。

- 「アーアー」、「ウーウー」と声を出す。

- 出生時からの1日当たりの体重増加量が12gである。

▶午後31

障害者自立支援法から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律への改正時に、変更された内容はどれか。2つ選べ。

- 難病は支援の対象から除外された。

- 障害程度区分を障害支援区分とした。

- 支援の対象者に精神障害者を追加した。

- 利用者の負担額は利用した障害福祉サービスの額の3割とした。

- 地域生活支援事業として障害者に対する理解を深めるための研修や啓発を行う事業を追加した。

▶午後32

エボラ出血熱について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 空気感染する。

- 一類感染症である。

- 定点把握対象疾患である。

- 致命率〈致死率〉は10%である。

- 患者は感染症指定医療機関に移送される。

▶午後33

国際生活機能分類〈ICF〉で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 健康と障害を生活機能の枠組みの中で捉えたものである。

- 世界保健機関〈WHO〉の国際統計分類の1つである。

- 国際疾病分類〈ICD〉を含む上位概念である。

- 分類が目的であり評価は行わない。

- 子どもの障害は対象としない。

▶午後34

市町村が策定しなければならない計画はどれか。2つ選べ。

- 障害者計画

- 医療費適正化計画

- 予防接種基本計画

- 特定健康診査等実施計画

- 感染症の予防のための施策の実施に関する計画

▶午後35

自殺対策基本法について適切なのはどれか。2つ選べ。

- 事業主に長時間労働の禁止を規定している。

- 自殺総合対策大綱で自殺対策の指針が策定された。

- 自殺者の親族に対する適切な支援が目的に含まれる。

- 保健所を自殺予防総合対策センターに位置付けている。

- 自殺予防総合相談窓口の設置を市町村に義務付けている。

次の文を読み36〜38の問いに答えよ。

市内の幼稚園に通う5歳の男児の母親から「幼稚園で子どもがたびたびかんしゃくを起こし、集団生活になじめていないようです。幼稚園の先生から保健師に相談してみてはどうかといわれました」と保健センターに電話相談があった。

▶午後36

このときの対応で最も適切なのはどれか。

- 男児の家庭での様子を聞く。

- 幼稚園を休ませるよう勧める。

- 男児に障害がある可能性を伝える。

- 発達障害者支援センターを紹介する。

▶午後37

男児は、近所の小児科を受診した際に広汎性発達障害の可能性があるといわれた。小児科医は、母親が育児に関する不安を訴えたため、身近な相談先として保健センターの発達相談を勧めた。その後、母親は発達相談のため来所し「最近、息子が言うことを聞かず、よくパニックを起こして手がつけられません。どうしたらよいでしょうか」と訴えた。

このときの対応で最も適切なのはどれか。

- 幼児が使う言葉で話すように伝える。

- 男児が嫌がることは避けるよう提案する。

- どのようなきっかけでパニックを起こすのか確認する。

- パニックを起こしたときは大きな声で話すように伝える。

▶午後38

保健師は母親の了解を得て、幼稚園と定期的に情報交換を行うことにした。1か月後、園長から「最近、男児の元気がない。母親も育児に疲れているようで表情が乏しい」と保健センターに電話相談があった。

このときの園長への対応で優先度が高いのはどれか。

- もう少し様子をみるよう伝える。

- 小児科を受診させるよう依頼する。

- 母親と一緒に保健センターへ来所するよう勧める。

- 男児の対応について保護者会で話し合うよう勧める。

次の文を読み39〜41の問いに答えよ。

Aさん(52歳、女性)。夫と市内の大学に通う息子(19歳)との3人暮らし。「息子の大学のサークルでは飲み会が頻繁にあるようで、先日は息子の友人が集団で酔いつぶれたようです。うちの息子も先輩からお酒を勧められているようで、断るのが大変だと言っています。先日も他の大学で急性アルコール中毒で救急搬送されたと報道もあって心配です。どうしたらよいでしょうか」と市の保健師に電話相談があった。

▶午後39

最初の対応で最も適切なのはどれか。

- 警察に通報するよう勧める。

- 大学に相談するよう伝える。

- アルコール依存症専門の病院を紹介する。

- 息子にサークルを辞めさせるよう勧める。

▶午後40

保健師は管轄地域での未成年の飲酒が問題化しているのではないかと考えた。保健師は地域の状況を把握するため、関係者を集めて会議を開催することにした。

会議のメンバーで適切なのはどれか。2つ選べ。

- 警察官

- 保護司

- 大学関係者

- 訪問看護師

- 食品衛生協会の会員

▶午後41

保健師は管轄地域で未成年の飲酒防止の啓発活動を行うことにした。

啓発活動として最も効果的なのはどれか。

- 大学祭でイベントを企画する。

- 市役所にポスターを掲示する。

- 保健センターで相談会を開催する。

- 警備員に大学内の巡回を依頼する。

次の文を読み42〜44の問いに答えよ。

Aさん(85歳、女性)。1人暮らし。要介護1の認定を受け、通所介護を利用している。Aさんは2か月前から持続する咳に加え、倦怠感が出現したため内科を受診し結核と診断され入院した。その5日後、同じ通所介護事業所の利用者で、Aさんと仲良しでよくおしゃべりをしていたBさん(79歳)も結核と診断され入院した。

▶午後42

接触者健康診断を実施する機関で適切なのはどれか。

- Aさんの居住地域にある検疫所

- Aさんの住所地を管轄する保健所

- Aさんを担当する地域包括支援センター

- AさんとBさんとが利用している通所介護事業所

▶午後43

数日後、AさんとBさんが通う通所介護事業所の利用者の家族から「うちのおばあちゃんも感染していないでしょうか。今後も事業所に通い続けていいのか心配です」と保健所に電話相談があった。

このときの対応で最も適切なのはどれか。

- 結核の予防接種を受けるよう勧める。

- 通所介護事業所の利用をやめるよう伝える。

- 今回の感染源がAさんであることを説明する。

- 通所介護事業所で行う説明会に出席するよう勧める。

▶午後44

2か月後。Aさんは検査の結果、外来治療が可能となり自宅に戻ることになった。退院に向けてDOTSカンファレンスを行うことになった。

DOTSカンファレンスの参加者として最も適切なのはどれか。

- 自治会長

- 民生委員

- 介護支援専門員

- 老人クラブ会長

次の文を読み45、46の問いに答えよ。

人口8万人、高齢化率30%のA市。地域包括支援センターは市内に3か所ある。A市では65歳以上の高齢者を対象に生活機能評価について郵送による調査を毎年実施している。

▶午後45

A市の地域包括支援センターの保健師は、調査票の回収率を高めて介護予防が必要な高齢者の把握を確実に行いたいと考えている。

調査票の回収率が低いB地区で、回収率を高めるために協力を求める対象として適切なのはどれか。

- 自治会

- シルバー人材センター

- 指定居宅介護支援事業所

- 指定居宅サービス事業所

▶午後46

A市の介護予防における二次予防の対象者を早期に把握するために、市内で協力を依頼する対象として最も適切なのはどれか。

- 診療所

- 農業協同組合

- 通所介護事業所

- 訪問看護ステーション

次の文を読み47〜49の問いに答えよ。

職員数が500人である企業の保健師2人は本社に配置され、週に4日、1日4回のメンタルヘルス相談を本社の健康管理室で実施している。この企業には県内に20か所の営業所があり、どの営業所でも時間外業務が多い。A営業所の職員数は40人で、この6か月で2人が仕事によるストレスに起因するうつ病と診断され、1人が休職した。

▶午後47

保健師がA営業所で行う対応で優先度が高いのはどれか。

- 休養室の整備

- 健康教室の開催

- メンタルヘルス相談の周知

- 職場でのストレスチェックの実施

▶午後48

昨年のメンタルヘルス相談は月平均20件であり、その9割が本社の職員であった。

メンタルヘルス相談の利用者を増やすための方法として最も効果的なのはどれか。

- 相談枠を増やす。

- 営業所でも実施する。

- 上司により対象者を選定する。

- 電子メールで定期的にメンタルヘルス情報を発信する。

▶午後49

保健師の活動によって1年間のメンタルヘルス相談の件数は延べ400件となった。相談内容は職場内の人間関係のトラブルによるものや時間外業務による疲労やストレスが過半数を占めた。保健師は、各営業所でのメンタルヘルスについて新たに取り組むことが必要と考えた。

最も効果的なのはどれか。

- 人間関係のトラブルを解消するため各営業所を訪問する。

- アサーショントレーニングに関する講演会を開催する。

- 営業所長に各相談者の悩みに関する情報提供を行う。

- 時間外業務の多い職員の転属を営業所長に提案する。

次の文を読み50〜52の問いに答えよ。

保健所で肥満防止を目的とした教室の参加者を対象に、運動と体重変化の関連を調べることにした。対象者は軽度肥満の40歳代の女性300人であり、本人の希望で軽い体操をする群100人(体操群)と中等度の運動をする群200人(運動群)とに分かれ、同じ保健師による集団指導を受けた。教室開始時に体重測定を行い半年後にどれだけ体重が変化したかを調べた。

▶午後50

この調査の研究デザインはどれか。2つ選べ。

- 横断研究

- 介入研究

- 前向き研究

- 症例対照研究

- 生態学的研究

▶午後51

半年間で体重が3.0kg以上減少した参加者を減量ありと判定した。体操群で減量ありは10人、なしは90人、運動群での減量ありは50人、なしは150人であった。脱落者はいなかった。

運動群の減量効果についてのオッズ比を求めよ。

ただし、小数点以下第2位を四捨五入すること。

解答:① . ②

▶午後52

この調査は体操群と運動群とを本人の希望によって分けている。

くじで割付ける場合と比べて、仮説検証の妥当性からみたこの調査の問題点で最も大きいのはどれか。

- 二重盲検ができない。

- 相対危険が計算できない。

- 2群の人数を等しくできない。

- 2群の属性の分布が制御できない。

次の文を読み53〜55の問いに答えよ。

人口7万人、高齢化率20%の市。市が行った調査によると、40〜60歳のBMI25以上の者の割合が、男女ともに国民健康栄養調査の全国平均よりも高かった。また6割の者が運動不足を感じており、運動習慣のある者の割合は全国平均よりも低かった。

成人の肥満対策を検討するために、重点地区を定めることにした。

▶午後53

重点地区を選定するための情報で優先度が高いのはどれか。

- BMI25以上の成人の地区別割合

- 運動習慣のある者の地区別割合

- 特定健康診査の地区別受診率

- 地区別の高齢化率

▶午後54

現時点で、肥満対策と運動不足の改善のために重点地区で実施する企画で最も適切なのはどれか。

- 講演会の開催

- ポスターの掲示

- パンフレットの配布

- ウォーキング大会の開催

▶午後55

重点地区での事業に効果があることが分かり、全地区で実施したいと考えた。

次年度の予算要求で事業の必要性を説明するとき、関係する中長期計画で最も適切なのはどれか。

- 地域福祉計画

- 健康増進計画

- 人材確保支援計画

- 子ども・子育て支援事業計画

資料 厚生労働省「第101回保健師国家試験、第98回助産師国家試験、第104回看護師国家試験の問題および正答について」

平成28年2月16日実施の第102回保健師国家試験の全問題と正答を掲載します。

また、内容に応じて保健師国家試験受験者の必携テキスト「国民衛生の動向2025/2026」の参照章・ページを示します。問題を解きながら本誌を確認することで、より問題の理解を深めることできます。

分野別解説付き問題まとめ

- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の統計問題まとめ

- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の法律問題まとめ

- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の感染症問題まとめ

- 保健師国家試験 疫学・保健統計学問題まとめ

を合わせて活用しながら、合格に近づく過去問対策を進めて頂ければ幸いです。

なお、最新の統計の記載、法律の改正、不適切問題などにより、一部問題を改変、削除しています。

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

第102回保健師国家試験目次

第102回保健師国家試験・午前(55問)

▶午前1

市では新しい健康づくり計画とその事業経過とをホームページに掲載している。

この活動の目的はどれか。

- アドヒアランス

- アカウンタビリティ

- セルフ・エフィカシー

- ポピュレーションアプローチ

▶午前2

認知症高齢者を介護する家族の問題対処能力をアセスメントするにあたって収集する情報で適切でないのはどれか。

- 社会資源の活用状況

- 家族の各構成員の発達課題

- 家族と本人との情緒的関係

- 家族の介護に対する近隣の評価

▶午前3

保健所の保健師はエイズ予防週間に合わせて、大学の学園祭で若者を対象にヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症および性感染症〈STD〉に関する健康教育を行うことにした。

対象者が予防行動をとることを目標に設定し、実施する方法として最も適切なのはどれか。

- 性感染症〈STD〉に関するパネル展示

- ピア・エデュケーターによる相談

- 性感染症〈STD〉に関する講演会

- 希望者へのHIV検査

▶午前4

市町村による新生児の訪問指導について正しいのはどれか。

- 第2子以降は対象外である。

- 母子保健推進員が実施する。

- 新生児期を過ぎても継続できる。

- 母子が不在の場合は近隣住民に伝言を依頼する。

▶午前5

在宅ケアにおける高齢者のケアマネジメントに関する説明で正しいのはどれか。

- 介護支援専門員の独占業務である。

- 医療保険による訪問看護は対象としない。

- ケアプランに基づくサービスの利用開始時から始める。

- 既存のサービスによってニーズが満たされているかを査定する。

▶午前6

がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針における子宮頸がん検診について正しいのはどれか。

- ヒトパピローマウイルス〈HPV〉ワクチン接種後の者は対象外である。

- 子宮頸部細胞診は検診項目の対象外である。

- 20歳以上の女性を対象とする。

- 同一人に対し1年に1回行う。

▶午前7

市町村における保健事業計画の策定で適切でないのはどれか。

- 予算要求書をもとに策定する。

- 市町村の総合計画との整合性を図る。

- 地区特性を重視して目標を設定する。

- 住民の力では解決できない公共性の高い事業を優先する。

▶午前8

市では健康増進計画を策定する委員会のメンバーを一般から公募することにした。

公募の目的として最も適切なのはどれか。

- 人権擁護

- 多文化共生

- ノーマライゼーション

- コミュニティ・エンパワメント

▶午前9

地域で難病患者の在宅ケアを支援するボランティアを育成するための研修内容として適切でないのはどれか。

- 褥瘡処置の方法

- 基本的な心構え

- 難病患者の介護者の経験談

- 難病患者が利用できる保健福祉サービス

▶午前10改題

令和2年(2020年)の患者調査における精神及び行動の障害に関する動向について正しいのはどれか。

- 外来受療率は入院受療率より高い。

- 精神病床の平均在院日数は約100日である。

- 年齢階級別外来受療率は年齢とともに上昇する。

- 血管性及び詳細不明の認知症の総患者数は減少している。

▶午前11

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律について正しいのはどれか。

- 市町村は障害者権利擁護センターを設置する。

- 障害児入所施設従事者による虐待に適用される。

- 障害者虐待には正当な理由なく障害者の身体を拘束することが含まれる。

- 障害者を雇用する事業主による虐待を発見した者は労働基準監督署に通報する。

▶午前12

養護教諭が勤務する小学校で、ソーシャルネットワーキングサービス〈SNS〉の利用に関する調査を行った。その結果、小学校5年生でソーシャルネットワーキングサービス〈SNS〉の利用経験がある児童が6割を占め、夜12時以降も利用している児童が半数を占めることが明らかになった。そこで、保護者の意識を高め、児童の生活リズムを整えるための対策を講じることになり、保健だよりを配布して保護者に調査結果の報告を行った。

次に養護教諭が行う活動で優先度が高いのはどれか。

- 家庭での利用を禁止するよう保護者に伝える。

- 利用方法に関するポスターを作成して校内に掲示する。

- 児童に与える影響について保護者向けに講演会を開催する。

- 就寝時刻の目標を定めて各クラスで競争した目標達成状況を伝える。

▶午前13

労働安全衛生法に基づく産業保健について正しいのはどれか。

- 特定業務従事者の健康診断は年に1回以上実施する。

- 50人以上の事業場ではストレスチェックが義務付けられている。

- 300人以上の事業場では地域産業保健センターが健康管理を行う。

- 海外派遣労働者の健康診断は産業医の判断で省略することができる。

▶午前14改題

令和3年度(2021年度)の福祉行政報告例における児童虐待相談対応件数について正しいのはどれか。

- 児童相談所の対応件数は前年度に比べ横ばいである。

- 実父による虐待は前年度に比べ増加傾向である。

- 実母による虐待は全体の4割以下である。

- 身体的虐待は心理的虐待より多い。

▶午前15

災害時の医療体制で正しいのはどれか。

- 基幹災害拠点病院は原則として都道府県に1か所設置する。

- 災害拠点病院は避難所における感染症のまん延防止対策を行う。

- 広域災害・救急医療情報システム〈EMIS〉は海外との支援調整を行う。

- 災害派遣医療チーム〈DMAT〉は市町村と医療機関との協定に基づき活動する。

▶午前16

新任期から担う看護管理で正しいのはどれか。

- 地区管理

- 人材管理

- 組織管理

- 予算管理

▶午前17

疫学研究に関する記述で正しいのはどれか。

- 記述疫学には介入研究が含まれる。

- 横断研究によって因果関係を証明できる。

- 分析疫学は記述疫学よりも疾病と要因との関連を示しやすい。

- 前向きコホート研究は稀少疾病の罹患リスクを検討するのに優れている。

▶午前19

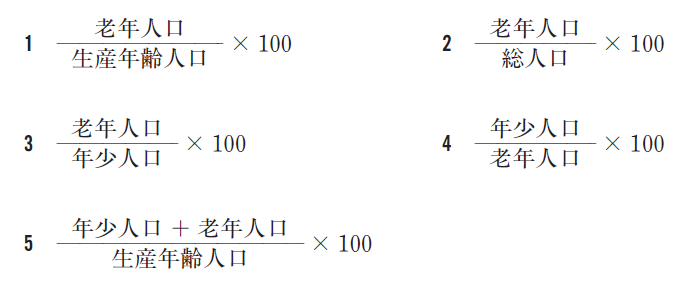

老年化指数はどれか。

- (老年人口÷総人口)×100

- (老年人口÷年少人口)×100

- (老年人口÷生産年齢人口)×100

- {(老年人口÷年少人口)÷生産年齢人口}×100

▶午前20改題

国連児童基金〈UNICEF〉について正しいのはどれか。

- 地球的規模の人口問題に取り組んでいる。

- 援助対象国は国連加盟を条件としている。

- 児童の権利に関する条約の普及活動を行っている。

- 令和4年(2022年)の日本の分担拠出金は世界第1位である。

▶午前21

プライマリヘルスケアの4原則として正しいのはどれか。

- 専門家によるリーダーシップの発揮

- 住民のディマンドの重視

- 高度先進医療の提供

- 資源の有効活用

▶午前22

地域包括支援センターについて正しいのはどれか。

- 概ね1万人ごとに設置する。

- 要介護状態区分の決定を行う。

- 地域密着型介護予防サービスの提供を行う。

- 介護支援専門員の地域ネットワークを構築する。

▶午前23

19世紀のイギリスにおいて公衆衛生法の成立に寄与した人物はどれか。

- ジョン・スノウ

- レスター・ブレスロー

- ウイリアム・ラスボーン

- チャールズ・ウィンスロー

- エドウィン・チャドウィック

▶午前24

学校保健統計調査から得られるのはどれか。

- ぜん息の被患率

- 自殺した児童生徒数

- 救急車による搬送件数

- 不登校の状態にある児童生徒数

- 学校の管理下における突然死の件数

▶午前25改題

市町村保健センターで正しいのはどれか。

- 市町村に設置義務がある。

- センター長は原則として医師である。

- 地域保健法に設置が定められている。

- 診療放射線技師の配置が定められている。

- 令和6年4月時点のセンター数は1,500か所である。

▶午前26

平成25年(2013年)の地域における保健師の保健活動に関する基本的な指針における記載事項でないのはどれか。

- 人材育成

- 地区担当制の推進

- 予防的介入の重視

- 個別課題の視点の重視

- 地区診断に基づくPDCAサイクルの実施

▶午前27

A県は、県内のB市で起きた震度7の地震による発災直後からB市にA県の保健師を派遣し、継続した支援を行っている。災害後2か月が経ち、避難住民の半数以上は仮設住宅への移住が進んでいる。B市の職員は自ら被災しながらも発災直後から休みなく働いている。

このときのA県の保健師の対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

- B市の職員が交互に休めるよう支援する。

- B市の支援活動の今後の方針が決まるのを待つ。

- B市の職員に精神科医の診察を受けるよう勧める。

- B市に対し職員の健康チェックを実施するよう提案する。

- 被災したB市の職員が優先的に仮設住宅へ移るよう提案する。

▶午前28

地域保健対策の推進に関する基本的な指針について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 健康危機管理体制の管理責任者は保健所長が望ましい。

- 科学的根拠に基づく地域保健対策の計画を策定する。

- 自助の推進から公助の積極的な活用への移行を図る。

- 専門家とのリスクコミュニケーションに努める。

- 災害対策基本法に基づいて定められている。

▶午前29

ヘルスプロモーションの理念に基づく保健師の活動はどれか。2つ選べ。

- 成年後見制度の申し立ての支援

- 受動喫煙防止の環境整備の推進

- 睡眠に関する正しい知識の普及啓発

- 新型インフルエンザ発生時の初動調査

- 脳卒中後遺症患者のリハビリテーション教室の実施

▶午前30改題

日本の令和22年(2040年)の推計について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 総人口が1億人を下回る。

- 75歳以上の高齢者が2,000万人を超える。

- 総人口のおよそ3人に1人が65歳以上になる。

- 世帯主が65歳以上の世帯における単独世帯の割合が50%を超える。

▶午前31

健康格差の社会的決定要因となるのはどれか。2つ選べ。

- 教育

- 収入

- 社会参加

- 職場環境

- 食品の入手可能性

▶午前32

1,000世帯の新興住宅地を担当する保健師は、担当地区内の乳幼児をもつ母親15人から子育て支援グループを作りたいと相談を受けた。

このグループへの支援で適切なのはどれか。2つ選べ。

- グループが形成された初期では受容的に見守る。

- メンバーが自発的に参加し始める時期では指示を与えて主導する。

- メンバー間の信頼や連帯感が生じる時期ではリーダーを指名する。

- メンバーが一丸となり活動する時期では活動内容を調整する。

- 支援を終了する時期ではグループが自主的に運営する力を評価する。

▶午前33

民生委員について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 任期は5年である。

- 児童委員を兼ねる。

- 厚生労働大臣が委嘱する。

- 市町村の推薦が必要である。

- 設置の根拠法令は地方自治法である。

▶午前34

A市のB地区では、認知症高齢者の徘徊に困っている家族が多いことが分かり、保健師はB地区の自治会と協働し、地域における認知症高齢者の見守り体制を構築することになった。

見守り体制の構成メンバーとして適切なのはどれか。2つ選べ。

- 小学校長

- 派出所の警察官

- 精神保健福祉センターの医師

- 特別養護老人ホームの介護福祉士

- 居宅介護支援事業所の介護支援専門員

▶午前35

Aさん(28歳、初産婦)。里帰り中に他県にあるB周産期母子医療センターで、妊娠28週0日に体重978gの男児を出産した。生後3か月、児は体重2,400gでGCUから自宅に退院した。地区担当保健師はGCUの看護師から情報提供を受け、Aさんに連絡した上で、退院の1週後に家庭訪問を行った。Aさんの表情はやや暗い様子で「未熟児だったので、体重が増えているのか心配です。風邪をひかせないように外には連れて行っていません」と話した。訪問時の児の体重は2,540gであった。

このときのAさんへの対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 感染症の予防のため父母以外の家族の接触は避けるよう説明する。

- 生後6か月になったら離乳食を開始するよう説明する。

- 予防接種は修正月齢で接種するよう説明する。

- 児の体重増加以外に不安がないか確認する。

- 児の体重増加は順調であると説明する。

▶午前36

精神障害者保健福祉手帳について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 市町村長が交付する。

- 高次脳機能障害は対象となる。

- 税制上の優遇措置が受けられる。

- 1~4級の等級に区分されている。

- 1年ごとに認定の更新が必要である。

▶午前37

災害救助法で定められているのはどれか。2つ選べ。

- 防災計画の作成

- 職員の派遣義務

- 被災した住宅の応急修理

- 避難所及び応急仮設住宅の供与

- 地方公共団体とボランティアとの連携

▶午前38

直接法による年齢調整死亡率の特徴はどれか。2つ選べ。

- 小規模な集団の観察に適している。

- 高齢者の多い集団では高くなりやすい。

- 値は標準化死亡比〈SMR〉として示される。

- 異なる観察集団の死亡率を直接比較できる。

- 計算には観察集団の年齢階級別死亡率が必要である。

▶午前39

割合の差の検定について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 縦断研究が必要である。

- t検定で有意差を検定する。

- クロス集計表は有用である。

- ハザード比を求めることができる。

- χ2〈カイ2乗〉検定で有意差を検定する。

▶午前40

疾病Aの新しいスクリーニング検査の性能を評価するために、疾病Aの患者100人と疾病Aでない者100人に対して検査を実施した。疾病Aの患者のうち60人と、疾病Aでない者のうち10人とが検査の結果陽性であった。

特異度を求めよ。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。

解答:①②%

次の文を読み41〜43の問いに答えよ。

Aさん(27歳、女性)。両親との3人暮らし。大学受験に失敗し、浪人していたときに幻覚と妄想とが出現し、統合失調症と診断され、3か月間精神科病院に入院したことがある。Aさんは半年前から受診を中断し、ぶつぶつ独り言を言うようになったため、母親が受診を勧めたがAさんは拒否している。対応に困った母親から保健所の保健師に相談の電話があった。

▶午前41

このときの母親への対応で最も適切なのはどれか。

- 家庭訪問することを提案する。

- 保健師から主治医に連絡すると説明する。

- Aさんが自分から受診するのを待つよう助言する。

- 保健師から電話でAさんに受療を勧めると説明する。

▶午前42

1か月後、「Aは受診を再開しましたが、予約した外来日に受診せず、内服も不規則のようです」と母親から保健師に電話で相談があった。

母親に確認する内容で優先度が高いのはどれか。

- 残薬数

- 次回の外来予約日

- 家族が代わりに受診できる可能性

- Aさんの治療に対する父親の理解

▶午前43

その後、定期的な受診が継続できるようになり、保健師に対しAさんから「母親からは体調が良いなら働いたらどうかと言われ、イライラするので家にいたくない」と相談があった。

Aさんに紹介するサービスで適切なのはどれか。

- 就労移行支援

- 地域定着支援

- 地域活動支援センター

- 共同生活援助〈グループホーム〉

次の文を読み44〜46の問いに答えよ。

人口2万人のA町。A町のB地区には新たに新幹線の駅ができ、300戸の温泉付のマンションが建設された。マンションの入居者の平均年齢は67.2歳で、都市部の会社を定年退職した者が多い。ほぼ全戸に入居が済んだことで、A町全体の老年人口割合が増加した。

▶午前44

B地区の健康課題を明らかにするために情報を収集する対象で優先度が高いのはどれか。

- A町の老人クラブの参加者

- マンションの自治会長

- B地区の民生委員

- B地区の開業医

▶午前45

保健師はB地区のマンションの入居者の世代や背景が似ていることに着目し、生活状況や健康に対する考え方などの質的なデータを得たいと考えた。

把握する方法として最も適切なのはどれか。

- 地区踏査

- 電話インタビュー

- インターネットアンケート

- フォーカス・グループインタビュー

▶午前46

調査の結果、B地区のマンション入居者からは「定年退職後、趣味がないので外出する機会が少なくなった」、「マンションに入居してから外部との交流が減った」、「最近体力が落ちてきたと感じる」、「自分に合った健康づくりをしたい」との意見が多かった。保健師はB地区の住民の健康増進のために住民同士の交流を促すことにした。

保健師の活動で最も適切なのはどれか。

- 健康診査の受診勧奨

- 介護予防事業の実施

- 健康に関する講演会の開催

- ウォーキングマップの配布

- 健康のための調理教室の開催

次の文を読み47〜49の問いに答えよ。

人口9万人、高齢化率28%のA市。介護保険の認定を受ける高齢者は増加傾向にある。市では介護における悩みを共有して、介護者の介護負担感を軽減することを目標に介護者の会を開催している。市内は10の地区に分かれ、各地区に集会所がある。月に1回、各集会所において保健師が運営し、毎回30人程度が参加している。

▶午前47

介護者の会の目標達成状況を評価するための指標として適切なのはどれか。2つ選べ。

- 短期入所〈ショートステイ〉の利用状況

- 被介護者の介護状態区分

- ストレスへの対処状況

- 介護に対する困難感

- 新規参加者数

▶午前48

保健師は、A市における今後の介護者の支援方法について検討するために、介護者の負担を把握する目的で要介護認定者がいる世帯への調査を実施することにした。

介護に要する時間のほか、把握する項目として優先度が高いのはどれか。

- 福祉用具の貸与状況

- 家族内の介護者の構成

- 要介護認定結果の満足度

- 介護に係る自宅改築の費用

▶午前49

調査の結果、A市内の社会資源サービスの利用が有効に活用できていないこと、介護者が高齢者であること、負担感のうち身体への負担が多くを占めることなどが分かった。保健師は介護者への支援を充実させたいと考えた。

A市における介護者への支援で優先されるのはどれか。

- 要介護者を介護する家庭を全戸訪問する。

- 介護者を対象にした健康診査事業を実施する。

- 介護者を対象にした運動プログラムを事業化する。

- 地区の集会所で介護方法に関する講習会を開催する。

次の文を読み50〜52の問いに答えよ。

Aさん(35歳、女性、専業主婦)。夫(38歳)と幼稚園に通園する2人の子どもとの4人暮らし。Aさんは4か月前から咳が出現し診療所を受診したが、喘息と診断され経過をみていた。咳がひどくなったため病院を受診したところ、胸部エックス線写真で空洞性病変があり、喀痰塗抹陽性、結核菌PCR陽性が判明し、結核病床に入院した。診断した医師から保健所に結核発生の届出があった。

▶午前50

保健所の保健師の初動対応として適切なのはどれか。2つ選べ。

- Aさんに入院勧告書を渡す。

- 幼稚園の園長に休園を指示する。

- 病院を訪問しAさんと面接する。

- Aさんへ公費負担申請書類を送付する。

- 幼稚園の保護者向けに結核の説明会をする。

▶午前51

Aさんは、幼稚園に子どもを毎日送り迎えしていた。保健所の保健師は幼稚園の関係者に対して接触者健康診断を企画した。

幼稚園に出向いて収集する情報で優先度が低いのはどれか。

- 園児の家族構成

- 園児の呼吸器症状

- 園児のBCG接種歴

- 園児とAさんとの接触頻度

- 幼稚園教諭の定期健康診断の結果

▶午前52

接触者健康診断の結果、Aさんの夫と幼稚園教諭の1人とが喀痰塗抹陰性の結核であり、Aさんの子どものうちの1人と幼稚園児の3人とが潜在性結核感染症であった。

このときの結核の治療支援について正しいのはどれか。

- Aさん家族のDOTSを優先して行う。

- 幼稚園教諭のDOTSは教育委員会が行う。

- 潜在性結核感染症に罹患している者は地域DOTSの対象である。

- 喀痰塗抹陰性の結核に罹患している者は入院して院内DOTSが必要である。

次の文を読み54、55の問いに答えよ。

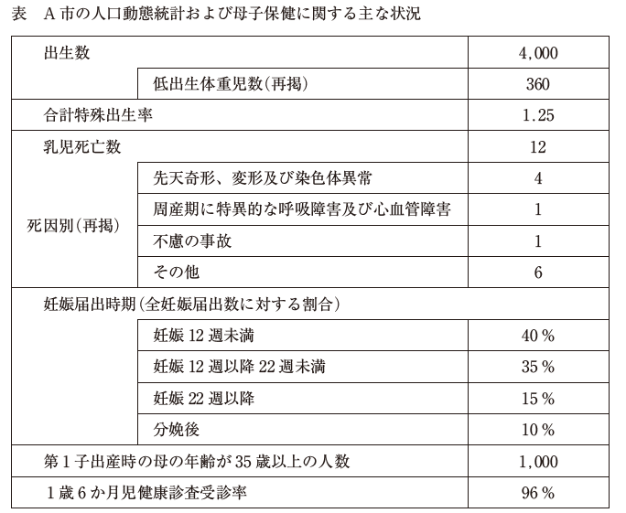

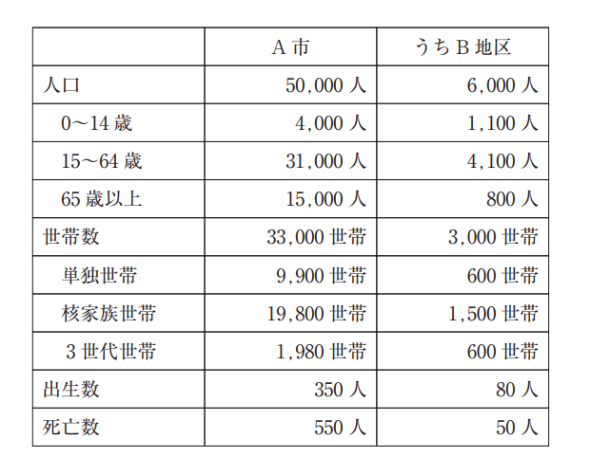

人口50万人のA市。A市総合計画の母子保健分野について「児童虐待やいじめのない、母と子どもの笑顔があふれる街A市」を目標としている。A市では、保健師が中心となって母子保健計画を新たに策定することとなった。平成25年(2013年)のA市の人口動態統計および母子保健に関する主な状況を表に示す。

▶午前54

A市の母子保健計画において取り組むべき重点課題はどれか。2つ選べ。

- 不妊治療の推進

- 特定妊婦の支援

- 妊娠中の母体の体重管理

- 初回妊婦健康診査の早期受診の勧奨

- 1歳6か月児健康診査受診率の向上

▶午前55

A市の母子保健計画の指標と目標とを設定し、達成のための具体的な取り組み及び事業の進捗状況の把握・評価を行うために、母子保健計画推進会議を開催することとした。

母子保健計画推進会議について適切なのはどれか。

- 非公開で開催する。

- 政策評価を母子保健計画の最終年度に行う。

- 委員の意見をもとに当該年度の事業内容を変更する。

- 保健センター以外の部署で実施している事業の実施状況を報告する。

第102回保健師国家試験・午後(55問)

▶午後1

従業員数1,500人の部品製造工場。製造部門ごとに責任者が置かれている。定期健康診断の問診の結果、腰痛の訴えが多い部門があった。

この健康課題に予防的な取り組みをするために優先して働きかける対象はどれか。

- 腰痛を訴えている者

- 定期健康診断の未受診者

- 定期健康診断の有所見者

- 腰痛が多く発生している部門の責任者

▶午後2

市では自立している独居高齢者の孤立死が続いたため、独居高齢者に対する活動を検討したいと考えている。自立している独居高齢者の調査をした結果、孤立死は他人事ではなく不安を感じるが、プライバシーには踏み込まれたくないという者が多いことが明らかになった。

孤立死を予防するための保健師の活動として適切なのはどれか。

- 老人クラブの加入者数を調査する。

- 自治会に独居高齢者が集う場を設定するよう促す。

- 地域活動支援センターに高齢者の見守りを依頼する。

- 孤立死への不安がある高齢者に地域包括支援センターでの相談を勧める。

▶午後3

社会福祉における相互援助の概念と具体的な内容との組合せで適切なのはどれか。

- 自助――ボランティア

- 互助――介護保険

- 共助――生活保護

- 公助――就労継続支援

▶午後4

家族のライフサイクル段階とその発達課題との組合せで正しいのはどれか。

- 養育期――夫婦間の生活習慣の調整

- 教育期――子どもによる役割の補充

- 排出期――子どもによる役割の分担の強化

- 向老期――子ども夫婦との役割期待の調整

▶午後5

Aさん(50歳、男性)。仕事のストレスからうつ状態になり会社に出勤できなくなった。妻は精神的に不安定になり、息子は母親を心配して不登校となった。

相互に影響し合うAさん家族の状況を理解するために最も適切な理論はどれか。

- 家族発達論

- 家族システム理論

- 家族セルフケア理論

- 家族ストレス対処理論

▶午後6

Aさん(30歳、男性)。Aさんの職場では、保健師による健康相談を定期的に実施しており、Aさんは「妻が妊娠したことをきっかけに禁煙しようと決めたが、今日からやめようと思っているうち、1週間が過ぎてしまった」と保健師に相談した。

Aさんへの最初の対応で最も適切なのはどれか。

- 禁煙できたときの自分への褒美を考えるよう助言する。

- どのようなときにたばこを吸ってしまうか確認する。

- たばこを吸いたいときはガムを嚙むよう勧める。

- 「禁煙」と書いた紙を職場に貼るよう促す。

▶午後7

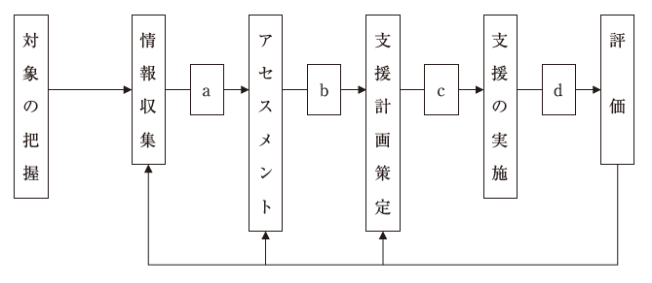

保健師が個別支援を行う際のケアマネジメントのプロセスで、初回のモニタリングを実施する時期として正しいのはどれか。

- a

- b

- c

- d

▶午後8

保健師が支援するグループで社会変容機能が最も高いのはどれか。

- 精神障害者を対象とするデイケアのグループ

- 難病患者の機能訓練グループ

- 引きこもりの当事者の会

- 重症心身障害児の親の会

▶午後9

A市では2歳児を対象としたう歯予防事業を実施している。

事業の成果指標として適切なのはどれか。

- 3歳児の保護者の仕上げ歯磨きの実施状況

- 3歳児の保護者のう歯に関する知識

- 3歳児のう歯保有率

- 3歳児の間食の回数

▶午後10

妊娠届について正しいのはどれか。

- 都道府県知事に提出する。

- 医師の診断書が必要である。

- 届出の事項は定められていない。

- 届出をした者に対し母子健康手帳を交付する。

▶午後11

特定健康診査・特定保健指導について適切なのはどれか。

- 実施義務者は医療保険者である。

- 対象年齢は60~74歳と定められている。

- 服薬治療中の者は特定健康診査の対象でない。

- 動機付け支援対象者と積極的支援対象者に対して一緒にグループ面接を行う。

▶午後12

A市では、市の大腸がん検診受診率が全国平均に比べて低いことから、未受診理由の調査を行った。その結果、未受診理由には「時間がない」、「自分は大丈夫」、「検査が不安」などの意見が多かった。

受診勧奨を目的とした大腸がん検診に関する説明で適切なのはどれか。

- 「2年に1度は受けましょう」

- 「便検査で簡単に調べられます」

- 「大腸がんは男性のがんによる死亡の第4位です」

- 「初期の段階から自覚症状があるので注意しましょう」

▶午後13

介護予防・日常生活支援総合事業で正しいのはどれか。

- 地域生活支援事業である。

- 平成17年(2005年)に創設された。

- 要支援認定を受けている者も対象である。

- 一般介護予防事業の対象は第2号被保険者である。

▶午後14

感染症に対する健康危機管理の平常時の対応はどれか。

- 空港での水際対策

- 積極的疫学調査の実施

- 感染症発生動向調査の実施

- 厚生労働省対策本部の設置

▶午後15

A地区では梅雨末期の集中豪雨によって住宅近くの山間部に広範囲の土砂崩れが発生した。

発災翌日の市町村保健師の対応として優先度が高いのはどれか。

- 要援護者の安否確認

- 汚水による感染症の発生の確認

- 避難所での慢性疾患のある者への栄養指導

- ストレス反応による精神症状がある避難者の把握

▶午後16

A地区では震度6の地震が発生し、住宅の被害が大きく住民のほとんどは発災直後から避難所での生活を続けている。発災後2週が経過し、プライバシーが守られないなど、住民から集団生活への不満が出ている。

避難所での保健師の活動について正しいのはどれか。

- 自家用車内での避難生活を勧める。

- 高齢者は救護所に移動してもらう。

- 認知症高齢者のいる家族の居住スペースを広く確保する。

- 避難者同士の自主的な話し合いの場が設けられるよう支援する。

▶午後17

個人情報保護の観点から、個人情報を提供するのに本人の同意が必要なのはどれか。

- 通所介護の参加状況を主治医に提供する。

- 腸管出血性大腸菌感染症の発生届を保健所に提出する。

- 児童虐待の疑いがある児の家族の情報を児童相談所に通告する。

- 要介護認定に係る審査のために市町村に主治医意見書を提出する。

▶午後18

新たに地域保健活動を開始する際の組織の在り方について最も適切なのはどれか。

- 事業管理と地域管理とを連動させる。

- 各部門の役割は事業の開始後に決定する。

- 組織内の職位順に活動目標を伝達共有する。

- 住民からの苦情を優先的に活動内容に反映する。

▶午後19

有病率を上昇させる要因はどれか。

- 罹患率が低くなる。

- 平均有病期間が長くなる。

- 観察集団に健康な人が流入する。

- 重症化して短期間に死亡する人が増える。

▶午後20改題

脳血管疾患について正しいのはどれか。

- 年齢調整死亡率は増加している。

- 脳出血の最大の危険因子は糖尿病である。

- 脳梗塞よりくも膜下出血による死亡数が多い。

- 令和5年(2023年)の死因順位は第4位である。

▶午後21

特定健康診査を受診した100人の腹囲とHbA1c値について、個人ごとの2つのデータを一度に示し両者の関連を表現するのに優れているのはどれか。

- 折れ線グラフ

- ヒストグラム

- 円グラフ

- 散布図

▶午後22

国際疾病分類〈ICD〉について正しいのはどれか。

- 日本の死因統計では平成7年(1995年)にICD-10が採用された。

- 患者調査での疾病分類には用いられない。

- 各種疾病の治療指針が示されている。

- 国際疫学会が改訂を行っている。

▶午後23

国際協力に関わる機関とその活動の目的との組合せで正しいのはどれか。

- 国連世界食糧計画〈WFP〉――学校給食の普及

- 国連人口基金〈UNFPA〉――医薬品の研究開発

- 国連合同エイズ計画〈UNAIDS〉――感染症の監視網の構築

- 経済協力開発機構〈OECD〉――災害地域への医療人材の派遣

▶午後24

口唇口蓋裂の児に適用されるのはどれか。

- 療育医療

- 養育医療

- 医療扶助

- 自立支援医療

▶午後25

介護保険法における権利擁護事業を担当するのはどれか。

- 社会福祉協議会

- 地域福祉センター

- 居宅介護支援事業所

- 地域包括支援センター

▶午後26改題

令和4年(2022年)の健康日本21(第二次)最終評価結果で目標値に達した項目はどれか。

- 食塩摂取量の減少

- 糖尿病合併症の減少

- 日常生活における歩数の増加

- 運動習慣者の割合の増加

- 低栄養傾向の高齢者の割合の増加の抑制

▶午後27

地域子育て支援拠点事業について正しいのはどれか。

- 従事者に条件はない。

- 一時預かり事業を実施する。

- 開催日数の基準が設けられている。

- ひろば型とセンター型との2種類がある。

- 根拠法令は子ども・子育て支援法である。

▶午後28

学校教育法で定められているのはどれか。

- 食育の実施

- 学校保健の定義

- 養護教諭の配置義務

- 学級閉鎖の実施基準

- 就学時健康診断の実施

▶午後29

保健活動で用いる尺度の妥当性の説明として正しいのはどれか。

- 測定する側が実施しやすい。

- 測定される側が受け入れやすい。

- 測定したい特性が正しく測定できている。

- 調査対象の測定結果が全体を代表している。

- 同一対象に対して繰り返し測定すると同じ値が得られる。

▶午後30

地方自治体の保健医療福祉計画の策定におけるパブリックコメントについて正しいのはどれか。

- 地方自治法に基づいて行われる。

- 計画策定における合意形成の方法である。

- 策定された計画を広く公表するために行う。

- 寄せられた意見に対する結果は個別に連絡する。

- 計画に関連する市民団体を選定して意見を求める。

▶午後31

Aさん(61歳、主婦)。昨年度までは異常がなかったが、今年度の特定健康診査では、身長158cm、体重70kg、腹囲90cm、血圧136/88mmHg、喫煙10本/日で特定保健指導の対象となった。Aさんは結果説明会に来所しなかったため保健師は電話で連絡した。Aさんは「自覚症状はないため、結果説明会には行かなかった。ここ1年ほど夫の帰りが遅く、夫と夕食を摂った後に家事をするので睡眠不足が続いている。昼間眠くてイライラしたばこを吸ってしまう」と訴えた。

このときの電話の対応で最も適切なのはどれか。

- 夫を待たずに寝るよう指導する。

- 標準体重になるよう減量を勧める。

- 動機付け支援の対象であると伝える。

- たばこの本数を増やさないよう指導する。

- 生活習慣の改善について一緒に考えることを提案する。

▶午後32

健康診査の評価をプロセス評価、影響評価および成果評価の3つに分けて考えるとき、プロセス評価にあたるのはどれか。2つ選べ。

- 要医療者の治療率

- 健康診査の受診者数

- 健康診査に従事する者の数

- 健康診査における疾患の発見率

- 健康診査後に行動変容があった者の数

▶午後33

労働者の心の健康の保持増進を目的に行われる事業場内のラインによるケアはどれか。2つ選べ。

- 労働者からの相談への対応

- カウンセリングの実施

- 職場環境の改善

- 教育研修の実施

- 外部資源の紹介

▶午後34

人口動態統計に含まれるのはどれか。2つ選べ。

- 出生

- 婚姻

- 妊娠

- 転出

- 入院

▶午後35改題

国の予算について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 特別会計は一般会計に含まれる。

- 予算は歳入と歳出とで構成される。

- 医療給付は社会保障関係費に含まれる。

- 各省からの概算要求の締め切りは3月31日である。

- 令和5年度(2023年度)の厚生労働省の予算は国の一般会計予算総額の5割を占める。

次の文を読み36〜38の問いに答えよ。

人口10万人のA市。A市は地域特性が異なるB、C地区からなっている。B地区の高齢者サロンで健康講話を行ったところ、腰痛や膝痛の訴えが多くあり、参加者の中には要支援と認定された者もいた。保健師はA市内での介護予防教室を実施する必要性を検討するため、各地区の高齢者サロンの参加者から情報を収集することにした。

▶午後36

収集する情報として優先度が高いのはどれか。

- サロンへの参加以外の外出頻度

- 持ち家の所有状況

- 世帯収入

- 職業歴

▶午後37

収集した情報を分析したところ、B地区はC地区と比較して、転倒の危険性や運動機能の衰えを感じている者が多いことが分かった。保健師は、まずはB地区で介護予防教室を実施することにした。

初回の介護予防教室の内容で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 介護保険の申請方法を説明する。

- 有効な運動方法について指導する。

- 関節可動域〈ROM〉訓練を実施する。

- 車椅子の使用方法について説明する。

- 基本チェックリストによる健康度評価を行う。

▶午後38

保健師はC地区でも介護予防教室を実施するため、C地区での介護予防教室のテーマを別途検討することにした。

C地区の情報で分析する優先度が高いのはどれか。

- 死因別死亡数

- 寝たきり高齢者数

- 要介護状態区分別の認定者数

- 高齢者サロン参加者の現病歴

次の文を読み39〜41の問いに答えよ。

A地区の高層マンションには若い世代が多く住んでいる。高層マンションに住むBさん(23歳、初産婦)は、市の両親学級に参加していたが、マンション内に親しい友人はいない。両親学級に参加した際にBさんは「夫は会社員で帰宅時間が遅く、両親は遠方に住んでいる」と話していた。出産後、母子ともに順調に経過し退院した。市の保健師は生後25日目にBさん宅へ新生児訪問することになった。

▶午後39

新生児訪問時、Bさんは「育児に不安がある」、「相談する相手がいない」などと保健師に話した。

このときのBさんへの対応で最も適切なのはどれか。

- 育児不安の内容を具体的に聞く。

- 近所の児童館を利用するよう勧める。

- 夫の育児への協力の有無を確認する。

- Bさんの実父母の健康状態を確認する。

- 両親学級のときに知り合った者に連絡するよう勧める。

▶午後40

新生児訪問時、Bさんは「引っ越してきたばかりで、妊娠中はあまり外に出ることがなかったので、家の近くに友人がいない」と話していた。このことをきっかけに保健師は、A地区の高層マンションに住む母親の育児に関する課題を検討することにした。

把握する項目として最も優先度が高いのはどれか。

- 両親学級の参加状況

- A地区の出生数の推移

- 3か月児健康診査の受診者数

- 新生児訪問記録における主訴

▶午後41

A地区の健康課題として高層マンションに住む育児中の母親の交流不足が明らかになった。市内には母親が集まって活動をしている育児サークルがあり、保健師は既存の育児サークルを活用して、A地区内の育児中の母親の交流を深めたいと考えている。

このような課題解決に向けて次年度に育児サークルと協働して行うのはどれか。

- 育児サークルのメンバーが両親学級に参加する。

- 母子保健推進員が育児サークルの運営に関わる。

- 新生児訪問で育児サークルのメンバーを紹介する。

- 育児サークルの活動を高層マンションの集会場で行う。

次の文を読み42〜44の問いに答えよ。

Aさん(21歳、女性)。高校卒業後就職したが職場では人間関係が築けず、1つの決められた作業に集中することはできるが、複数の仕事が重なるとパニック状態になってしまうため転職を繰り返した。半年前にAさんは仕事を辞め、最近は自信をなくして自室にひきこもり昼夜逆転の生活となっている。Aさんのことが心配だと母親から保健所に電話相談があった。保健師は母親に来所を勧め、面接を実施した。

▶午後42

保健師が母親に確認するAさんの情報として優先度が高いのはどれか。

- 交友関係

- 精神症状の有無

- 高校時代の学業成績

- これまでの転職の経緯

▶午後43

Aさんは保健師が紹介した医療機関を受診し、後日、Aさんが自閉症スペクトラム障害〈ASD〉と診断された。受診から3日後、母親がAさんと一緒に受診結果の報告に保健所を訪れた。母親は障害と診断されたことに戸惑っている様子であったが、30分ほど会話をする中で落ち着き「私がこんなに動揺していてはだめですね。娘のことをもっと考えてあげないといけませんね」と話した。

このときの母親への助言として最も適切なのはどれか。

- 「お母さんがしっかりしましょう」

- 「今までの子育てを振り返りましょう」

- 「Aさんとの散歩を日課にしてください」

- 「まずはAさんの病気を受け止めましょう」

- 「Aさんが何に困っているかよく聞きましょう」

▶午後44

診断から2か月後、少しずつ障害を理解できAさん自身も気持ちが落ち着いてきた。Aさんは「障害を理解してくれるところで働きたいので相談にのって欲しい」と話した。

Aさんが利用する社会資源として最も適しているのはどれか。

- 自立訓練

- 行動援護

- 地域活動支援センター

- 発達障害者支援センター

- コミュニケーション支援事業

次の文を読み45〜47の問いに答えよ。

Aちゃん(6歳、男児)。Aちゃんは保育所に通っている。3歳児健康診査の心理相談で療育教室への参加を勧められたが、これまで2回しか参加できておらず経過観察の対象となっていた。就学予定の小学校で行われた就学時健康診断で、Aちゃんは常に動き回り目立つ存在であった。母親はAちゃんについて元気過ぎる子どもと認識している。

▶午後45

就学時健康診断後、教育委員会が保護者の了解を得てAちゃんについて情報収集する先として優先度が高いのはどれか。

- 児童福祉司

- 保育所の担任

- 療育教室の指導員

- 3歳児健康診査時の心理相談担当者

▶午後46

その後、教育委員会が主催して関係者と母親とがAちゃんの就学先について協議を行った結果、Aちゃんは地元の小学校の通常の学級に在籍することと、小児専門医を受診することが決まった。受診の結果、注意欠陥多動性障害〈ADHD〉と診断され定期的に受診することになった。Aちゃんは地元の小学校に入学した。授業中、廊下の人の行き来をずっと見ていることや、前の席の児童にいたずらをして、担任から注意を受けては教室を飛び出すことなどが続いたため、養護教諭、担任および学年主任が参加して校内委員会を開き対応が検討された。

Aちゃんの行動上の問題への対応として、養護教諭が校内委員会に提案する内容で最も適切なのはどれか。

- 「席を教室の一番前にしてください」

- 「いたずらに対して放課後に注意してください」

- 「教室のドアに鍵をつけて飛び出しを防止してください」

- 「全地球測位システム〈GPS〉を衣服に装着してください」

▶午後47

Aちゃんは学校での衝動的な行動が減ったが、下校後の同級生とのトラブルが続いていた。そこで養護教諭を交えて担任が母親と話し合いを行った。

養護教諭と担任とが母親に提案することとして、最も適切なのはどれか。

- 「特別支援学校への転校を検討しましょう」

- 「Aちゃんの特性について学校から同級生に説明しましょう」

- 「主治医からAちゃんに注意してもらうようお願いしましょう」

- 「Aちゃんの困った点について学校が同級生にアンケート調査を行いましょう」

次の文を読み48〜50の問いに答えよ。

人口1万5千人のA町。台風の影響で大雨によって大規模な水害が発生した。町内の浸水面積は約3割であった。被害状況は床上浸水約1,500世帯、被災住民数は約3,500人で、家屋の倒壊が約200世帯であった。役場の1階にある保健センターも浸水し、町内5か所に避難所と救護所とが設置された。

▶午後48

災害発生後24時間以内の保健活動として優先度が高いのはどれか。

- 心のケアセンターの開設

- 保健センターの台帳類の避難

- 被災地区住民の健康相談の実施

- 災害時要援護者のリストの作成

- 救護所設置について住民への周知

▶午後49

2日目には水は引き始め、4日目にはほとんどの地域で自宅の片付けが開始された。片付け作業を手伝っているボランティアから「被災者は皆イライラしていて、少しでも水に浸かったものはすべて捨ててくれと言う人がいるが、どうすればよいか」という相談を受けた。

ボランティアへの助言で適切なのはどれか。

- 「言われる前に捨てましょう」

- 「捨てずに残しておきましょう」

- 「被災者の言うとおりにしてください」

- 「気持ちが落ち着いてから捨てるかどうか決めるように言いましょう」

▶午後50

ボランティアの支援を受けて家屋内外の片付けも進み、災害から1か月後、避難所に避難していた多くの住民は自宅に戻った。

自宅に戻った被災者への保健活動で適切なのはどれか。

- 地域での巡回健康相談を行う。

- 不要な外出を控えるよう説明する。

- 感染症予防のための家屋消毒剤を配布する。

- 新たなコミュニティづくりに向けて支援する。

次の文を読み51〜53の問いに答えよ。

出生10,000対6の発症率と言われている先天性神経疾患Aについて、その発症要因に関する症例対照研究を計画している。

▶午後51

調査対象者の登録について正しいのはどれか。

- 診断基準に基づいて症例を登録する。

- 多施設共同研究では代表性が損なわれる。

- 対照群からのインフォームド・コンセントは不要である。

- 調査施設の診療録を施設外に持ち出して情報を転記する。

▶午後52

先天性神経疾患Aの発症に、母親の出産時年齢が有意に関連することが既に分かっている。そのため、症例群の母親と同じ出産時年齢の母親を対照群として選定し、ペアを作成して調査対象者を集めた。

この制御方法はどれか。

- 層化

- 限定

- 無作為化

- マッチング

▶午後53

先天性神経疾患Aの発症に「妊娠前の栄養素Bの摂取不足が関与している」という仮説を立てた。調査対象者の母親に対して妊娠前の栄養素Bの摂取量に関する聞き取り調査を行った。

聞き取り調査について正しいのはどれか。

- 共通の聞き取り調査方法を用意する。

- 聞き取り調査員は、症例群か対照群かを事前に知っておく。

- 聞き取り調査員は、症例群と対照群とのどちらか一方を担当する。

- 栄養素Bの摂取不足が発症要因である可能性を調査前に知らせておく。

次の文を読み54、55の問いに答えよ。

人口30万人のA市。従業員50人未満の中小企業が多い。第1次A市健康増進計画を評価したところ、市民へのアンケート結果では、計画策定時と比べてストレスを感じている人が増えていた。また、この10年間自殺者数は横ばいで推移していたため、保健師は第2次A市健康増進計画においてメンタルヘルス対策を強化することが必要と考えた。

▶午後54

メンタルヘルス対策の検討のために、分析する項目で優先度が高いのはどれか。

- 中小企業の経営状態

- 要介護認定者の推移

- 10年間の自殺者の特徴

- 特定保健指導該当者数の推移

▶午後55

地域診断の結果、保健師は壮年期の労働者へのメンタルヘルス対策が必要だと考え、地域・職域連携会議を開くことにした。

地域・職域連携会議のメンバーで優先度が高いのはどれか。

- 商工会の代表

- 保険者協議会の代表

- 社会福祉協議会の代表

- 産業保健総合支援センターの所長

資料 厚生労働省「第102回保健師国家試験、第99回助産師国家試験、第105回看護師国家試験の問題および正答について」

平成29年2月17日実施の第103回保健師国家試験の全問題と正答を掲載します。

また、内容に応じて保健師国家試験受験者の必携テキスト「国民衛生の動向2025/2026」の参照章・ページを示します。問題を解きながら本誌を確認することで、より問題の理解を深めることできます。

分野別解説付き問題まとめ

- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の統計問題まとめ

- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の法律問題まとめ

- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の感染症問題まとめ

- 保健師国家試験 疫学・保健統計学問題まとめ

を合わせて活用しながら、合格に近づく過去問対策を進めて頂ければ幸いです。

なお、最新の統計の記載、法律の改正、不適切問題などにより、一部問題を改変、削除しています。

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

第103回保健師国家試験目次

第103回保健師国家試験・午前(55問)

▶午前1

保健師が行うアウトリーチはどれか。

- 言語の発達に遅れがある幼児のフォローアップ教室

- Parkinson〈パーキンソン〉病の患者会への支援

- 治療を中断している精神障害者への家庭訪問

- 後期高齢者への認知症予防教室

▶午前2

A市の保健師は、難病患者の家族会を支援するために、当事者、地域住民および関係機関による会議を開催し、パートナーシップを基盤にした活動を推進することとした。

第1回の会議の内容として最も適切なのはどれか。

- 予算確保の方法についての説明

- 近隣市町における活動事例の紹介

- 関係機関における研修の開催の検討

- A市の昨年度の保健事業全般の実績報告

▶午前3改題

日本の社会格差を示す指標の過去20年間の推移について正しいのはどれか。

- 雇用者に占める非正規職員・従業員の割合は減少している。

- 相対的貧困率は低下している。

- 完全失業率は低下している。

- ジニ係数は低下している。

▶午前4

家族に関連する内容の説明で正しいのはどれか。

- オマハシステムは家族システムの階層性を説明する理論である。

- ジェノグラムは家族と社会との関わりを示す図である。

- 家族の発達段階における最初の時期は養育期である。

- 1人の家族員の変化が他の家族員に影響を及ぼす。

▶午前5

都道府県が実施主体となり保健師が家庭訪問を行うのはどれか。

- 未熟児

- 発達障害児

- 認知症高齢者

- 小児慢性特定疾病児童

▶午前6

50歳代を対象とした運動教室修了後に受講者がとる行動で、ソーシャルキャピタルの醸成につながる行動として最も適切なのはどれか。

- 特定健康診査を受診する。

- 家族に教室で学んだ運動の話をする。

- 他の受講者と自主的に運動を継続する。

- 保健師に運動内容を定期的に報告する。

▶午前7

健康増進法に基づく市町村の役割はどれか。

- 生活習慣相談の実施

- 特定給食施設の指導

- 飲食店における利用者の受動喫煙の防止

- 健康増進の総合的な推進のための基本方針の策定

▶午前8

自治体で解決すべき健康課題の優先度を検討するときに最も重視するのはどれか。

- 課題解決に要する事業経費の額

- 課題解決のための社会資源の整備状況

- 同じ課題に取り組んでいる自治体の数

- 課題が解決されなかった場合の住民への影響

▶午前9

事業の計画策定および推進を行う際に、住民参加を促す方法として最も適切なのはどれか。

- 事業の評価は事業が終了してから公表する。

- 専門的な知識を有する集団から意見を聴取する。

- 公民館の情報閲覧コーナーで住民に情報提供する。

- 住民からの意見の反映方法について住民に提示する。

▶午前10改題

地域包括ケアシステムの推進に関する説明で正しいのはどれか。

- 公助が優先される。

- 実施主体は保健所である。

- 令和12年(2030年)に向けた対応策である。

- 高齢者のニーズに応じた住まいの整備が含まれる。

▶午前11改題

乳幼児健康診査について正しいのはどれか。

- 虐待予防の機会となる。

- 乳児の健康診査は対象月齢が法律で規定されている。

- 1歳6か月児健康診査では視聴覚機能検査が行われる。

- 令和4年度(2022年度)の3歳児健康診査の全国における受診率は約8割である。

▶午前12

Aさん(22歳、男性)。両親と兄との4人暮らし。知的障害があり、就労継続支援A型の事業所に通っている。事業所の職員から「Aさんの上腕に複数の小さなあざがあった」と市保健師に電話で相談があった。

事業所の職員から相談を受けた保健師の最初の対応として最も適切なのはどれか。

- Aさん宅の家庭訪問を行う。

- 事業所で職員とAさんに話を聞く。

- 成年後見制度の利用をAさんに勧める。

- 卒業した学校にAさんの在学中の様子を聞く。

▶午前13

8020運動について正しいのはどれか。

- う蝕予防に重点を置く運動である。

- 健康日本21(第二次)に目標値が設定されている。

- 日本医師会と日本歯科医師会とが推進を提言した。

- 歯科口腔保健の推進に関する法律に基づいて運動を開始した。

▶午前14

養護教諭の職務で正しいのはどれか。

- 学校給食の衛生管理

- 定期健康診断の評価

- 学校保健委員会の設置

- 感染症による出席停止の決定

▶午前15

健康危機管理について、厚生労働大臣が定めることが地域保健法に規定されているのはどれか。

- 地域保健対策検討会報告書

- 地域健康危機管理ガイドライン

- 厚生労働省健康危機管理基本指針

- 地域保健対策の推進に関する基本的な指針

▶午前16

保健所で医療機関から感染症の発生の届出を受けた。

保健師が患者を訪問するときに、N95マスクの着用が必須である感染症はどれか。

- デング熱

- 開放性結核

- レジオネラ肺炎

- 中東呼吸器症候群〈MERS〉

▶午前17

市町村の保健事業の予算編成について正しいのはどれか。

- 事業ごとに予備費を計上し事業費の不足を防ぐ。

- 予算の確保は具体的な実施方法を検討する前に行う。

- 事業評価をもとに既存事業の継続の必要性を検討する。

- 毎年実施している事業の予算の決定には議会の議決は必要ない。

▶午前18改題

令和3年度(2021年度)の国民医療費について正しいのはどれか。

- 制度区分別国民医療費では公費負担医療給付分が最も多くを占める。

- 傷病分類別の医科診療医療費では悪性新生物〈腫瘍〉が最も多くを占める。

- 65歳以上の人口一人当たり国民医療費は65歳未満の約4倍である。

- 訪問看護医療費は全体の5%を上回る。

▶午前19

学校保健行政について正しいのはどれか。

- 対象に幼稚園が含まれる。

- 厚生労働省が所管している。

- 教職員の健康診断の実施主体は労働基準監督署である。

- 都道府県教育委員会は都道府県内の市町村立学校を直轄している。

▶午前20

精神保健福祉センターの業務で正しいのはどれか。

- 措置入院の決定

- 精神保健福祉相談員の任命

- 精神障害者保健福祉手帳の交付

- 精神障害者の福祉に関する困難な相談

▶午前21改題

令和4年度(2022年度)の「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査」における養護者による高齢者虐待に関する説明として適切なのはどれか。

- 経済的虐待が全体の6割を占めている。

- 虐待者の続柄は息子の割合が最も高い。

- 虐待の種別にかかわらず、要介護度が高いほど虐待の発生割合が高い。

- 被虐待者の9割が認知症高齢者の日常生活自立度判定基準のランクⅡ以上である。

▶午前22

A市では特定健康診査の結果、生活習慣病の該当者が年々増加していることが分かった。

A市の保健師が一次予防として行う活動はどれか。

- 夜間に受診できる健康診査を企画する。

- 精密検査が必要な人に受診勧奨を行う。

- 市民を対象に食習慣改善教室を企画する。

- 該当者の家族を対象に悪化予防の健康教室を開催する。

▶午前23

介護予防ボランティアグループのリーダーから「一部のメンバーが自分たちの活動は自己満足ではないかと悩んでいるようだ」と保健師に相談があった。

このグループのエンパワメントを支援するための対応として最も適切なのはどれか。

- 「住民の意見を聞いてみましょう」

- 「メンバー全員で話し合いましょう」

- 「市の保健事業の推進役として機能していますよ」

- 「介護予防事業の参加者の生活機能の改善状況を調査しましょう」

- 「介護予防担当の保健師からメンバーに活動の必要性を説明してもらいましょう」

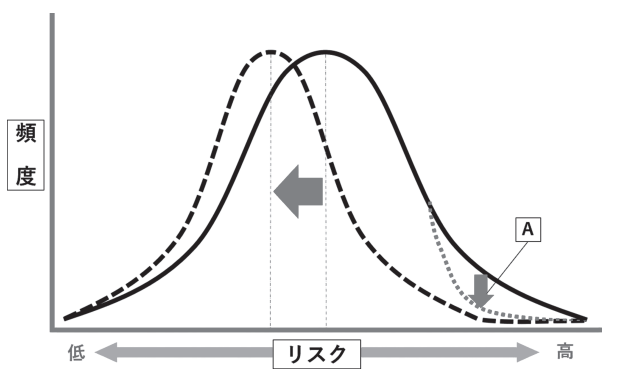

▶午前24

健康日本21(第二次)の目標項目の1つである「健康格差の縮小」において、都道府県格差の指標としているのはどれか。

- 平均寿命

- 糖尿病の有病者数

- 脳血管疾患の年齢調整死亡率

- 日常生活に制限のない期間の平均

- メタボリックシンドロームの有病率

▶午前25

災害対策とその根拠法令の組合せで正しいのはどれか。

- 災害拠点病院――医療法

- 地域防災計画――災害対策基本法

- 応急仮設住宅――被災者生活再建支援法

- トリアージタグ――医師法

- 災害派遣医療チーム〈DMAT〉――災害救助法

▶午前26

人口3万人の町において、先行文献が十分に存在し、要因が明らかになっている健康課題について、町民の状況を全数把握する方法として適切なのはどれか。

- フォーカス・グループインタビュー

- 半構造化面接法

- エスノグラフィ

- 質問紙調査

- 事例分析

▶午前27

人口10万人の市において、ある一定期間の結核患者の発生頻度を表現する指標として適切なのはどれか。

- 罹患率

- 有病率

- 被患率

- 受療率

- 相対頻度

▶午前28

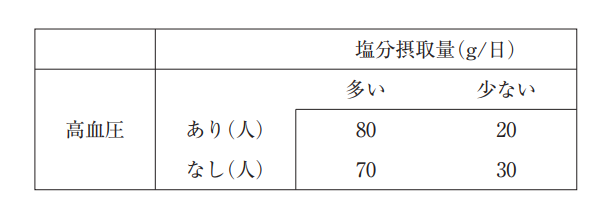

生態学的研究によって、世界各国の1人当たりの食塩摂取量と高血圧症有病率との関連の程度を評価するために計算するのはどれか。

- 寄与危険

- 変動係数

- 相対危険

- 相対頻度

- 相関係数

▶午前29

ある集団の特定健康診査で得られたヘモグロビンA1c値の頻度の分布を確認するのに最も優れているのはどれか。

- 散布図

- 円グラフ

- 帯グラフ

- ヒストグラム

- 折れ線グラフ

▶午前30

Aさん(30歳、主婦)。夫(28歳、会社員)と長男(5歳)との3人暮らし。町の保健センターに長男を連れて来所した。Aさんは「幼稚園に息子を迎えに行ったところ、パパが怖いと言って帰りたがらなかった。息子を守るには、どうしたらいいでしょうか」と話した。Aさんの話から、Aさんの夫は日頃から大声で怒鳴ることが多いこと、昨夜は長男のいたずらに対して激しく怒り、おもちゃ箱をひっくり返して物を投げつけAさんも恐怖を感じたこと、今までAさんと長男に怪我はなかったことが分かった。

このときの保健師の対応として最も適切なのはどれか。

- 主任児童委員に連絡をする。

- 母子を保護できる場所を確保する。

- 幼稚園に電話をして情報収集をする。

- 夫の在宅時に家庭訪問をすることを伝える。

- Aさんの友人に泊まりに来てもらうよう勧める。

▶午前31

Aさん(65歳、女性)。1人暮らし。要支援2。認知症はあるが、他に治療をしている疾患はない。介護保険で介護予防訪問介護を週2回、介護予防通所介護を週1回利用している。介護予防通所介護以外に外出の機会はない。最近、空腹になると夜中でも満腹になるまで、家にある食べ物を何でも口に入れてしまうようになった。Aさんは自宅で生活することを希望していることから、地域包括支援センターの保健師はサービス担当者会議を開催することにした。

サービス担当者会議の参加者として適切なのはどれか。2つ選べ。

- 訪問看護ステーションの理学療法士

- 訪問看護ステーションの訪問看護師

- 介護予防通所介護事業所の介護職員

- 介護予防訪問介護事業所の訪問介護員

- 認知症対応型共同生活介護〈認知症高齢者グループホーム〉の相談員

▶午前32

ノーマライゼーションに基づいた障害者のケアの考え方で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 国際生活機能分類〈ICF〉では障害の程度によって必要なケアが規定される。

- 支援がないことで社会参加が制約されている場合は対象に含む。

- 環境と個人との特性が加わって健康状態が決定される。

- 障害者に対する医療の確保を第一の目的とする。

- 援助者がリーダーシップを発揮して進める。

▶午前33

学校保健活動で正しいのはどれか。2つ選べ。

- BCG接種を行う。

- 食育推進計画を策定する。

- 児童生徒の保護者に助言を行う。

- 学校生活管理指導表は養護教諭が記載する。

- 学校保健委員会は地域の関係機関の代表も含めて構成する。

▶午前34

感染症発生動向調査において全数把握の対象となるのはどれか。2つ選べ。

- 風疹

- 百日咳

- 日本脳炎

- マイコプラズマ肺炎

- 性器クラミジア感染症

▶午前35

放射線の災害による影響で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 胸膜中皮腫の原因となる。

- クラッシュ症候群を起こす。

- 胎児は成人より感受性が低い。

- 呼吸によって内部被ばくを起こす。

- 晩発症状に甲状腺機能低下症がある。

▶午前36

A市の2地区でデータを収集した。各項目について地区間に差があるかどうかを統計学的に検定する。

χ2〈カイ2乗〉検定が適している項目はどれか。2つ選べ。

- 年齢

- 通院の有無

- 高血圧症の有病率

- 1日当たり飲酒量

- 1日当たり喫煙本数

▶午前37改題

日本の政府開発援助〈ODA〉について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 技術協力が含まれる。

- 国際協力機構〈JICA〉が援助を担っている。

- 援助開始以降、予算額は増加し続けている。

- 令和4年(2022年)の援助実績は援助国で最大である。

- 国連開発計画〈UNDP〉からの要請に基づき有償資金協力を行っている。

▶午前38

平成27年(2015年)に策定された認知症施策推進総合戦略〈新オレンジプラン〉の特徴について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 対象期間は20年間である。

- 目的は認知症高齢者の早期発見・早期治療である。

- 関係省庁で連携して取り組むことが示されている。

- 認知症施策を加速させるための戦略として5つの柱がある。

- 施策のアウトカム指標は定量的に評価することを目指している。

▶午前40

介護者のグループを育成するにあたり、初期段階における保健師の役割で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 活動計画の作成を支援する。

- 地域社会との関わりを強化する。

- グループ外からの支援を受けないよう助言する。

- 気の合うメンバー同士が活動を進められるよう配慮する。